Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

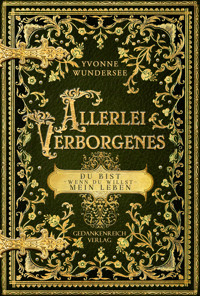

- Herausgeber: GedankenReich Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

»Noch einmal drehe ich mich um, bevor mich der Wald in seinem schwarzen Schlund aus Schatten verschlingt.« Die schöne Prinzessin Solea ist wie gelähmt in ihrer Furcht. Nachdem der eigene Vater ihre Mutter kaltblütig ermordet hat, will er sie ehelichen. Verzweifelt sucht sie nach einem Ausweg und stellt ihn als Bedingung für den Ehebund vor schier unlösbare Aufgaben. Doch der König erfüllt sie allzu bald. Um dem grausamen Mann zu entgehen, sucht sie ihr Heil in der Flucht. Verborgen in einem Mantel aus tausenderlei Pelz nimmt sie die Reise in das Schattenreich auf sich. Unzählige grausame Geschichten ranken sich darum, doch ihr bleibt keine Wahl. Kaelion verbirgt die Narben in seinem Gesicht hinter silbernem Metall. Als er Solea völlig entkräftet vorfindet, glaubt er, dass dieses arme Mädchen mit der ledernen Maske ein ähnliches Schicksal erlitten hat wie er. Schnell erwächst aus dieser Begeg nung eine tiefe Zuneigung. Während Solea das Geheimnis ihrer wahren Herkunft vor Kael bewahren muss, um ihn vor der erbarmungslosen Rache ihres Vaters zu schützen, bleibt ihm keine Wahl, als seine Gefühle für Solea zu verraten … Von Liebe & Hoffnung, Grausamkeit & Abgrund – Grimms Allerleirauh neu erzählt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Impressum

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Danksagung

Yvonne Wundersee

ALLERLEI

VERBORGENES

Impressum

GedankenReich Verlag

N. Reichow

Neumarkstraße 31

44359 Dortmund

www.gedankenreich-verlag.de

ALLERLEI VERBORGENES

Text © Yvonne Wundersee, 2025

Cover & Umschlaggestaltung: Phantasmal Image

Lektorat/Korrektorat: Teja Ciolczyk

Satz & Layout: Phantasmal Image

Covergrafik © shutterstock

Innengrafiken © shutterstock

Druck: Mazowieckie Centrum Poligrafii Sp. z o.o.

Ciurlionisa Strasse 4, 05-270 Marki

woj. Mazowieckie, Polen

ISBN 978-3-98792-121-6

© GedankenReich Verlag, 2025

Alle Rechte vorbehalten.

Der Verlag behält sich das Text- and Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.

Dies ist eine fiktive Geschichte.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

So achte auf dein

Wohlergehen,

ist es doch dein

Höchstes Gut.

- Theodor Storm

Inhaltswarnung:

Bevor du in diese Zeilen eintauchst …

Dieses Märchen spricht nicht nur von Träumen, Wünschen, Hoffnungen & Liebe.

Es zeigt auch hässliche menschliche Abgründe auf und offenbart, wie weit manch böser Mensch zu gehen bereit ist.

Denn finstere Seelen schrecken weder vor grausamer Tyrannei noch Folter zurück, selbst wenn dies zu Tod oder gar kindlichem Ableben führt …

Prolog

Kael

»Nein, ich will nicht! Lasst mich los!«

Ich zerre an meinen Armen, zapple wie ein wildes Tier, um mich von den Männern loszureißen, die mich unerbittlich festhalten. Mit ihren Fingern drücken sie meine Oberarme so fest, dass meine Hände bereits kribbeln und jedes Gefühl verlieren. Panisch starre ich in das dunkle Loch, in den ausgetrockneten Brunnen, in den sie mich stoßen wollen.

»Rein da! Wenn Papa zahlt, bist du schneller wieder hier raus, als du Piep sagen kannst.«

Ich will aber auch nicht für kurze Zeit da runter. Hier gibt es keine Leiter. Ich werde mir den Hals brechen. Das können die Männer doch nicht ernst meinen! Der Gedanke an Monster, die in der Tiefe auf mich lauern, um mich bei lebendigem Leibe zu verschlingen, lässt Sturzbäche von Tränen aus meinen Augen fließen. Sie brennen sich eine heiße Spur über meine Wangen, tropfen an meinem Kinn hinunter. Ich kann sie nicht wegwischen und meine Sicht verschwimmt immer mehr. Damit steigt aber auch die Angst vor dem, was ich nicht sehen kann.

Vor dem Unbekannten, das seinen finsteren Schlund geöffnet hat, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen.

Die Kerle schleifen mich näher an die brüchige Umrandung heran. Die Fersen meiner Stiefel ziehen Rillen in das Gras, so sehr stemme ich mich gegen mein Schicksal.

»Ich bin auch ganz brav. Ihr werdet mich nicht mal bemerken. Versprochen! Aber werft mich nicht dort hinunter!«

Der größere Kerl mit dem schwarzen Bart lacht schallend auf. »Und dieses feige Bürschchen will einmal König werden. Dass ich nicht lache. Die Heere der anderen Reiche werden über ihn kommen wie ein Hornissenschwarm und diesem Elend ein Ende bereiten!«

»Ich will ja gar nicht König werden. Lasst mich einfach nur in Ruhe!«

Ohne auch nur auf meine Worte zu reagieren, werde ich von den Füßen gehoben.

»Flieg, Vögelchen«, sagt der andere und lacht dabei laut auf, während ich durch die Luft wirble.

Im letzten Augenblick bekomme ich den Rand des Brunnens zu fassen. Hoffnung ist ein mieser Verräter. Ich kralle mich an den Backsteinen fest und rutsche dennoch ein Stück hinab. Ich finde wieder Halt, keinen Meter über mir ist der Rand. Das schaffe ich. Klettern kann ich gut. Ich ziehe mich nach oben und mein Herz setzt einen Schlag aus, als es laut knirscht.

Die Steine sind lose!

Mit einem faustgroßen Bruchstück in den Händen falle ich.

Die Finsternis verschluckt mich. Wie scharfe Zähne zerren die Scharten der Wand an mir. Kleider und Haut reißen auf, bleiben an scharfkantigen Steinen hängen. Schmerz ist überall. Ich schreie, obwohl ich weiß, dass mich niemand hört, dass keiner kommt, um mich zu holen. Alle sind viel zu weit weg. Ich bin allein und hilflos. Meine Stimme versiegt, als mein Kopf gegen Stein prallt und mein schmächtiger Körper mit einem Knirschen auf dem Boden aufprallt.

•

Fiep, fiep!

Schmerz zuckt durch mein Gesicht. Etwas ist auf mir. Mit einem Kreischen setze ich mich auf und bemerke sofort, dass ich den rechten Arm nicht mehr nutzen kann. Er hängt nur schlaff an mir hinunter. Nur mit links kann ich die Tiere vertreiben, die sich auf meinem Leib niedergelassen haben. Mit spitzen Krallen kratzen sie über meine geschundene Haut und nagen mit ihren scharfen Zähnen an offenen Wunden.

Teilweise muss ich die Tiere von mir losreißen. Sie quieken und winden ihre pelzigen Körper im Blutrausch. Ich werfe sie mit aller Kraft von mir, höre ihren Aufprall, aber auch wie sie sich in jedem Winkel dieses Gefängnisses in Sicherheit bringen, um auf eine neue Gelegenheit zu warten, über mich herzufallen.

Sie werden mich bei lebendigem Leib auffressen! Wie lange werde ich in der Lage sein, sie von mir fernzuhalten? Hier unten ist nichts zu essen und kein Wasser. Irgendwann wird mein Körper die Kraft verlieren. Dann werden sie keine Gnade kennen …

Ich weiß nicht, wie lange ich ihnen das verwehren kann. Das Fiepen meiner Gegner klingt wie eine Verhöhnung. Sie warten auf ihre Gelegenheit, während ich sie in der absoluten Finsternis nicht einmal sehen kann.

Vorsichtig taste ich über meinen Körper. Doch alles schmerzt. Ich bestehe nur noch aus Qual. Kann nicht erkennen, wie schlimm meine Verletzungen wirklich sind. Was ist noch heil?

Zuerst lasse ich die Fingerspitzen über mein Gesicht wandern. Ich erschaudere. Wo einst mein rechtes Auge war, fühle ich nur noch eine offene Wunde. Nässe, die sich nicht ausschließlich nach Blut anfühlt, tropft über mein Kinn. Meine rechte Schulter ist heiß, dick angeschwollen und pulsiert. Kein Wunder, dass sich der Arm nicht bewegen lässt.

Jede Regung sendet Schockwellen aus Pein durch meinen ganzen Körper und tanzende Lichtpunkte zerplatzen vor meinem inneren Auge. Stöhnend reiße ich einen Streifen Stoff von meinem Hemd und binde daraus eine Schlinge. Das habe ich bei den Soldaten meines Vaters gesehen, wenn sie verletzt aus der Schlacht heimkehrten. Schon während ich den Arm in die Schlinge bette, werde ich beinahe bewusstlos. Alles dreht sich und ich wäre umgekippt, hätte mein Rücken nicht an dem kühlen Stein um mich herum Halt gefunden. Ich brülle den Schmerz aus mir heraus. Wild, wie ein verwundetes Tier. Doch dann liegt der Arm endlich in der Schlinge.

Schwer atmend lehne ich den Hinterkopf an die Wand und wische mir den Schweiß von der Stirn. Noch nie in meinem Leben ging es mir derart schlecht. Noch nie in meinem Leben war ich so allein.

Meine Beine scheinen, bis auf ein paar Abschürfungen, in Ordnung zu sein. Trotzdem kann ich den Brunnen nicht mit nur einem Arm erklimmen. Mit beiden hätte ich es versucht, aber so …

Mühsam schiebe ich mich auf die Füße und taste die Mauern meiner Zelle ab. Es gibt keinen Durchgang, der groß genug für mich ist. Einzig die Ratten haben sich winzige Gänge in die Fugen gegraben, als hätten sie gewusst, dass eines Tages eine fette Beute zu ihnen kommen würde. Dieser lohnende Fang bin ich – und sie freuen sich lautstark darüber, nur noch ein wenig auf ihr Festmahl warten zu müssen.

•

Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier unten ausharre. Immer wieder habe ich um Hilfe gerufen, aber die Versuche schnell wieder eingestellt. Sie verbrauchen nur Kraft, die ich ohnehin nicht mehr habe.

Mutter und Vater werden mich hier unten niemals finden. Wer erwartet sein entführtes Kind auch in einem Brunnen? Ich denke oft an sie und wünsche mir von Herzen, dass sie nicht so traurig über meinen Verlust sind, denn ich bin mir sicher, dass ich bald sterben werde. Nicht mehr lange und meine kleinen grauen Widersacher werden leichtes Spiel mit mir haben. Ich bin zu sehr geschwächt.

Die Schwärze greift immer wieder nach meinem Geist. Ich treibe in einem Strom aus Leid. Rasender Schmerz holt mich zurück, wenn die Ratten gerade verschorfte Wunden wieder aufreißen, neue Löcher in mein Fleisch nagen und sich mit freudigem Quieken an meinem Blut laben.

Ich höre meinen Atem rasseln und zerre die nächste Ratte von mir. Ohne nachzudenken, breche ich ihr das Genick und reiße ihr den Pelz vom noch zuckenden Fleisch. Ich muss essen.

Diese Tiere wollen mir mein Leben nehmen? Nein, ich beende ihres, um mich für die nächsten Angriffe zu stärken. Damit ich durchhalte. Einen Tag länger. Vielleicht auch zwei.

Diese schreckliche Hoffnung. Dabei wäre es viel einfacher, aufzugeben. Dennoch sagt mein Kopf, dass meine Eltern nur das Lösegeld zahlen müssen, dann werden die Entführer ihnen den Weg zu mir weisen. Immer wieder wechselt sich diese Hoffnung mit vernichtenden Gedanken ab. Aber ich darf nicht aufgeben. Schließlich bin ich ihr einziges Kind, ihr Erbe, Prinz Kaelion von Dragarien. Sie lieben und brauchen mich.

Zumindest haben sie mir das immer gesagt.

Vielleicht haben sie dich belogen, raunt meine innere Stimme, die sich in letzter Zeit immer öfter zu Wort meldet. Sie können einen neuen Erben auf die Welt bringen und dich vergessen.

Ich schüttele sie ab. Selbst wenn meine Mutter ein weiteres Kind bekommen sollte, heißt das doch nicht, dass sie mich vergisst.

Ich huste keuchend. Mir ist so heiß. Ich weiß, dass es nicht warm hier unten ist. Im Gegenteil. Aber mein Körper ist ständig von einem feuchten Schweißfilm überzogen. Die Wunden stinken schrecklich. Ich wage nicht mehr, sie zu berühren. Meine Haut ist blau und die Adern schimmern hindurch. Das sehe ich für wenige Minuten am Tag, wenn sich ein einzelner Sonnenstrahl zu mir verirrt.

Noch einmal rufe ich: »Mutter, Vater, hier unten!«

Aber meine Stimme ist kaum noch ein Wispern. Selbst die Grillen würden sie übertönen.

Die Hitze wird immer schlimmer. Sie verbrennt mich, und plötzlich ist alles gleißend hell.

•

1

Solea

M utter und ich haben einen Berg aus Kissen und Decken in der Ecke ihres Zimmers aufgetürmt und lümmeln dort nun zufrieden beieinander. Ich habe meinen Kopf an ihre Schulter gelehnt und sie streichelt meinen Rücken.

Ich schließe meine Augen.

Es ist so schön, wenn Mutter Zeit für mich hat. Oft kommt das nicht vor. Vater möchte nicht, dass sie ihre Zeit mit mir verschwendet. Schließlich bin ich nur ein Mädchen, unwichtiger Ballast für einen Herrscher, denn es wird ihn eine Mitgift kosten, wenn er mich verheiraten will.

»Und, mein Schatz, hast du deinen Prinzen auf dem weißen Pferd schon gefunden?«

Ich kichere. »Wo denn? Ich halte mich doch fast ausschließlich bei Aga in der Küche auf. Dort koche ich mit ihr und backe das Brot. Meinst du, sie versteckt ein Pferd zwischen den Rüben?«

Sie fällt in mein Kichern ein. »Ich habe gehört, dass du wahrlich oft mit dem Rittmeister hinter der großen Halle das Fechten übst. Von dort aus hat man einen guten Blick auf etwaige Gäste auf weißen Pferden.« Sie stupst mir auf die Nasenspitze, wie sie es auch schon getan hat, als ich kaum auf meinen Füßen stehen konnte.

»Mutter, wenn ich mich beim Fechten ablenken lasse, schlitzt mich der Rittmeister auf. Er ist außerordentlich gut, weißt du?«

»Das wagt er nicht.«

»Warum? Ob ich da bin oder nicht, interessiert doch nur dich oder Aga – und ihr habt beide nichts zu sagen.«

Mutter setzt sich auf und sieht mich mit gerunzelter Stirn an. »Du bist viel zu schlau, meine Kleine. Verstecke das gut. Es kann die Männer schnell wütend machen, wenn sie merken, dass eine Frau klüger ist als sie.«

Ich streiche mit dem Finger über den verschorften Riss unter ihrem Auge. Die Haut dort ist violett und verfärbt sich langsam ins Grüne. »Ich würde keinen Mann heiraten, der es nicht zu schätzen weiß, wie ich bin. Lieber würde ich weglaufen. Selbst wenn mich die Wölfe fressen.«

Mutter legt ihre Hand um meine Finger und pflückt sie von ihrem Gesicht. »Du wirst sehen, wenn dein Geschwisterchen da ist, wird er mich schätzen, vielleicht sogar liebevoll behandeln. Er macht sich doch nur Sorgen um sein Reich.«

»Mein Prinz wird jeden Tag mit mir lachen. Wir werden ausreiten und die Menschen in unserem Reich werden uns beide lieben. Und er wird darauf bestehen, dass unsere Tochter das gleiche Recht bekommt, wie ein Sohn es hätte. Denn er wird sie lieben, weil sie sein Kind ist. Glaube mir Mutter, es gibt diesen Prinzen. Er braucht kein weißes Pferd, sondern einfach nur Güte. Und eines Tages finde ich ihn.«

»Ich wünsche dir so sehr, dass dieser Traum wahr wird, meine Kleine.« Mutter küsst meine Wange und wir kuscheln uns wieder in die Kissen. Wir müssen nicht viel sagen, um den Frieden zu genießen, der hier für wenige Momente das Leben erträglich macht. Mit ihrer Hand streichelt sie über meinen Kopf. Früher bin ich oft dabei eingeschlafen, heute kann ich es genießen und bleibe trotzdem hellwach. Was bringt es mir auch, diese Innigkeit zu verpassen, weil mich die Traumwelt einfängt?

»Hela!« Die Stimme meines Vaters reißt uns auseinander. Er ist wütend, wie so oft.

Ich springe auf. Er ist viel zu nah. Mutter müht sich auf die Beine. Ihr runder Bauch macht sie langsam. Ich schlüpfe hinter den Wandteppich, der Sonne, Mond und Sterne zeigt. Mutter hat ihn zu meiner Geburt gewebt, als sie ihr gebrochenes Bein schonen musste. Eine kleine Anerkennung meines Vaters, weil sie nur ein Mädchen geboren hat.

Ich drücke auf den Stein, der ein Stück heraussteht. Der Geheimgang dahinter öffnet sich lautlos und ich schlüpfe in die Dunkelheit. Mutter kann die Tür nicht mehr schließen, lässt einfach den Vorhang fallen und eilt ihrem Ehegatten entgegen.

»Hier bin ich, mein Liebster.«

Ich sollte weglaufen. Den Weg gehen, den ich schon so oft genommen habe. Doch dieses Mal bleibe ich stehen. Direkt hinter dem Teppich, ganz so, als wären meine Füße mit dem Boden verwachsen.

Was tue ich hier? Wenn er mich entdeckt, wird Mutter dafür büßen müssen. Ich soll mich doch verstecken, am besten unsichtbar werden, damit ich meinen Vater nicht daran erinnere, dass es mich gibt. Die ungewollte Tochter.

Ich höre seine Schritte im Raum. »Wer war hier?«

»Wie kommst du darauf, dass jemand hier war?«

Sie röchelt. Er hat sie am Hals gepackt. Anders kann ich mir dieses Geräusch nicht erklären. Ich schließe die Augen und balle die Hände zu Fäusten. Eingreifen darf ich nicht, dann tötet er uns beide. Er ist der König und wir gehören ihm.

»Verkaufe mich nicht für dumm. Warum solltest du Kissen in eine Ecke werfen, wenn du dich nicht mit einem deiner ekelhaften Liebhaber darauf herumwälzen würdest? In diesem Zustand.« Ich höre den Ekel in seiner Stimme.

Sie räuspert sich. »Was denn für ein Liebhaber? So etwas brauche ich nicht. Mein Mann macht mich immer wieder glücklich. Ich habe gelesen. Es tut mir leid, dass ich eine solche Unordnung gemacht habe, aber mit dem Bauch ist es etwas beschwerlich, auf einem Stuhl oder auf dem Bett zu sitzen.« Ich höre ihr gezwungenes Lachen. Sie hat Angst. Wie immer in seiner Gegenwart. »Möchtest du dich nicht mit mir auf die Kissen legen? Ich könnte dir den Rücken streicheln, so wie wir es früher manchmal getan haben.«

Er schnaubt. »Bekomm das Kind, dann können wir darüber reden. Jetzt siehst du aus wie eine trächtige Kuh. Meinst du wirklich, dass ich mich mit so etwas in den Kissen wälze, wenn ich jedes hübsche Dienstmädchen im Schloss haben kann?«

»Entschuldige meine Anmaßung.« Ihre Stimme ist leise.

Es kracht. Ein spitzer Schrei. Etwas fällt zu Boden. Holz splittert. »Mach dich nie wieder über mich lustig, Hela!«

Mutter stöhnt. Ein langer qualvoller Laut. »Das Kind, nein! Es ist zu früh!« Wieder schreit Mutter.

Ich höre Vater zischen. »Stirbt mein Sohn, dann stirbst auch du, Weib!«

Ich will herauskommen und ihn anschreien, dass er schuld ist, wenn etwas passiert. Man sollte keine schwangere Frau misshandeln, wenn man ein gesundes Kind haben will. Ach, was denke ich hier überhaupt? Man darf nie einen Menschen misshandeln!

Er soll froh sein, dass er eine so liebevolle und geduldige Frau an seiner Seite hat. Jede andere hätte sich bereits von den Zinnen unseres Turmes gestürzt, um diesem Leben zu entgehen.

Ich stehe hier und höre zu, wie meine Mutter leidet, damit sich auf keinen Fall die Aufmerksamkeit meines Vaters jemals auf mich richtet. Sie keucht und atmet stoßweise. Plötzlich bin ich nicht mehr in der Starre gefangen. Mein Herz rast und durch meinen Kopf schießen kleine Blitze. Ich drehe mich um, schleiche einige Meter in den Geheimgang hinein, dann renne ich.

Mutter braucht Hilfe. Mein Bruder braucht Hilfe.

Durch eine Hintertür breche ich in den Hof. Die Sonne blendet mich. Ich presse die Lider zu Schlitzen zusammen und lege meinen Arm über die Augen. Es bleibt keine Zeit, sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Meine Füße fliegen regelrecht über das Pflaster.

Trotzdem dauert es viel zu lange, bis ich die Tür zur Küche aufreiße.

Aga fährt zusammen und legt sich eine Hand auf die üppige Brust. »Solea, was ist denn los? Du siehst aus, als hättest du den Leibhaftigen gesehen.«

»Aga, er hat Mutter geschlagen. Sie ist gestürzt. Das Kind. Hilf ihr!«

Aga zögert nicht. »Schnell, Bursche! Hole die Hebamme.« Sie befördert Thomas fast gewaltsam aus der Küche. Aber ein Blick aus dem Fenster bestätigt mir, dass er sich wirklich beeilt. Er ist schon fast hinter dem Stadttor im Wald verschwunden.

»Aga! Er hat sie gestoßen. Nur deshalb geht es Mutter schlecht. Er ist schuld!«

»Halt den Mund, törichtes Kind. Sag so etwas nie wieder. Er ist der König und kann auch dir wehtun. Ich habe nicht all die Jahre auf dich geachtet, damit dich jetzt eine unbedachte Äußerung in Gefahr bringt.«

»Aber Aga …« Sie lässt mich nicht aussprechen.

»Kein Wort mehr! Deine Mutter wollte immer nur deine Sicherheit. Deshalb sollte dir dieses Ziel auch am wichtigsten sein.«

Obwohl mir tausend Worte im Hals stecken, die ich so gern hinausschreien möchte, nicke ich. Dabei will ich nicht länger schweigen, nicht diese Ungerechtigkeit mit ansehen. Nur weil er König ist, sind wir doch nicht weniger wert. Mutter und Aga sind so viel besser als er. Nur weil er eine Krone trägt, darf er ein Scheusal sein?

Doch noch ehe ich weiter aufbegehren kann, kommt Thomas schon wieder zurück. Die Hebamme folgt ihm mit wehenden Röcken über den Schlosshof. Sie keucht vor Anstrengung. Ihre Wangen leuchten rot und die Haare kleben an ihrer Stirn. Sie muss alles gegeben haben, um den Waldweg in so kurzer Zeit zu bezwingen. Thomas bleibt am Eingang stehen und hält ihr die Tür zu Mutters Trakt auf.

Sie verschwindet in der Finsternis dahinter und ich ahne, dass in dieser Dunkelheit ein Unheil lauert, das schlimmer ist als alles, was ich bisher erlebt habe.

»Bleib hier, Solea«, sagt Aga streng. Sie hält mich am Handgelenk fest, ihre Finger zittern.

Aber ich kann nicht bleiben. Meine Mutter braucht mich. Ich werde sie nicht allein lassen.

Mit Nachdruck mache ich mich von ihr los, renne erneut in den Geheimgang und gebe diesmal nicht darauf acht, dass ich meine Schritte leise voreinander setze. Es ist mir einerlei. Soll er mich doch erwischen. Ich will zu meiner Mutter.

Ihre Schreie ziehen mich weiter. Noch nie habe ich so viel Qual in ihrer Stimme gehört.

Mit dem Unterarm stoße ich den Teppich zur Seite, der mich bisher verborgen hat. Staub wirbelt auf. Er kratzt in meinem Hals. Aber ich habe nur Augen für meine Mutter. Sie liegt auf dem Bett. Alles an ihr ist angespannt, ihre Lider und Lippen bestehen nur noch aus schmalen Strichen. Schweiß lässt ihre Haut glänzen und ihr goldenes Haar wirkt dunkel, beinahe fahl durch die Nässe, die es tränkt. Ihre Finger sind so fest ins Laken gekrallt, dass die Knöchel weiß durch ihre gerötete Haut scheinen. Sie keucht und stöhnt.

Beklemmende Furcht macht sich in mir breit. Die Gedanken rasen durch meinen Kopf. Sie wechseln zwischen Hoffen und Bangen. Hilflosigkeit will nach mir greifen. Doch ich darf nicht zulassen, dass sie mich lähmt. So viele Jahre hat mich Mutter beschützt, jetzt kann ich ihr etwas zurückgeben.

Die Hebamme kniet zwischen ihren Beinen.

»Ihr schafft das, Hela. Bald ist es vorbei.« Die Frau spricht ihr Mut zu.

Ich gehe näher heran und erkenne die Angst in ihren Augen, so sehr sie sich auch bemüht, sie zu verdrängen, um meine Mutter und mich in Sicherheit zu wiegen. Auch ich sehe das Laken, getränkt mit Blut. Mutters Blut.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Verlust normal ist. Wie sollten Frauen so jemals eine Geburt überleben?

Meinem rasenden Herzen trotzend, setze ich mich neben meine Mutter. Mit dem Zipfel meiner Schürze wische ich ihr den Schweiß von Stirn und Wangen.

»Alles wird gut, Mutter. Ich bin da.«

»Verschwinde!« Sie keucht dieses eine Wort und ich halte in der Bewegung inne.

Will sie wirklich allein sein? Eine weitere Wehe schüttelt ihren Körper. Sie schreit vor Schmerz und packt meine Hand. Erleichterung durchflutet mich. Sie braucht mich doch. Wieso wollen mich nur immer alle schützen? Inzwischen bin ich neunzehn Jahre alt und kenne alle Verstecke in diesem Gemäuer, das ich mein Zuhause nenne. Mein Vater kann mich sicherlich nicht von einem der vielen Dienstmädchen unterscheiden, von denen er die gut aussehenden immer wieder in seine Räume ruft.

Deshalb verberge ich mich meist unter tief sitzenden Hauben und trage viel zu weit geschnittene Kleider. Ich will ihm nicht auffallen. Diese Unsichtbarkeit ist mein Schutz. Ich schnaube und ziehe die Haube tiefer in die Stirn, als würde sein Blick selbst während seiner Abwesenheit auf mir liegen. Niemand wird mich von meiner geliebten Mutter wegbringen, wenn sie solche Schmerzen erleidet. Nicht einmal meine eigene Angst.

»Gemeinsam schaffen wir das. Ich bleibe bei dir, auch wenn du mich hundertmal wegschickst.«

»Törichtes Kind!« Sie ächzt, aber ein kleines Lächeln huscht über ihre blassen Lippen.

»Es ist so weit. Das Kind kommt, Hela. Kinn auf die Brust und dann presst bei der nächsten Wehe mit aller Kraft!«

Mutter nickt. Ich packe ihre Hand fester. Sie presst, schnappt nach Luft und presst wieder. Irgendwann sinkt sie erschöpft zurück auf ihr Kissen.

Die Hebamme wickelt einen kleinen Körper in ein Tuch.

Warum schreit das Kind nicht? Was ist mit ihm?

Die alte Frau sieht zu mir auf und schüttelt traurig den Kopf. Dann legt sie einen Zipfel des Tuches über das Gesicht des Kindes.

Meine Mutter hat diese Geste wohl auch gesehen. Sie schluchzt laut auf. Ihre Augen schwimmen in Tränen. »Geh, meine Große. Du solltest nicht hier sein, wenn der König davon erfährt.«

»Aber was ist mit dir?«

Sie streicht mir mit ihren zitternden Fingern über die Wange. Erst jetzt bemerke ich, dass auch mir Tränen über das Gesicht laufen. Ich kann Mutter nur verschwommen vor mir erkennen. Vielleicht ist es auch gut so. Ich will ihre Angst nicht sehen. Mir einreden, dass sie keine hat, weil nichts passieren wird.

»Weine nicht, Solea. Du bist die beste Tochter, die sich eine Mutter nur wünschen kann, mein größter Schatz. Was auch passiert, ich glaube an dich. Lass nicht zu, dass dir jemand deine Träume nimmt. Du bist mehr wert.« Sie zieht mich zu sich herunter und küsst mich auf die Wange. Ihr Körper zuckt. Ich weiß, dass sie ein Schluchzen unterdrückt.

»Ich liebe dich, Mutter.«

»Und ich liebe dich.« Sie schiebt mich von sich. »Geh jetzt. Die Hebamme muss ihm Bericht erstatten. Es ist schließlich auch sein Kind, das gerade wieder zu den Engeln aufgestiegen ist.«

»Ein Kind, das er getötet hat!«

Mutter schüttelt verzagt den Kopf. »Das spielt keine Rolle, Solea. Nur deine Sicherheit ist jetzt wichtig. Versprich mir, dass du auf dich achtgibst und dich versteckst.«

»Aber Mutter …«

»Nein!« Dieses eine Wort kommt mit so viel Verzweiflung aus ihr heraus, dass ich innehalte. »Versprich es mir!«

»Ich verspreche es.« Es macht keinen Sinn, es ihr zu verwehren. Sie leidet schon genug.

Endlich sehe ich Erleichterung in ihren matten Augen. »Du hast es versprochen, Solea. Darauf zähle ich.«

Leise seufze ich, stehe auf und verschwinde hinter den Teppich. Einige Male trete ich auf der Stelle, damit sie denkt, ich wäre gegangen. Doch stattdessen lehne ich mich gegen die Wand. Meine Nägel kralle ich in die Fugen zwischen den roh behauenen Steinen.

Seine Schritte gleichen denen eines wütenden Stieres. Er kommt und ich darf nichts tun, als hier zu stehen und zu hoffen, dass er diesmal Mitleid mit ihr haben wird. Dass er seine eigene Schuld an dem Unglück erkennt. Aber während ich mir das wünsche, weiß ich bereits, dass es nicht geschehen wird.

Der König, mein Vater, ist kein Mensch, der verzeiht. Er hat meine Mutter nie geliebt. Sie ist bis heute eine Beute für ihn, die er erobert hat. Sein Besitz, den er zerstören darf, wann immer es ihn danach gelüstet.

Er reißt die Tür auf und wirft sie sofort wieder hinter sich ins Schloss.

»Du …!« Sein Knurren vibriert durch meinen Körper. Es ist der Laut eines Raubtieres, dass seine Beute ins Auge gefasst hat.

Die Angst bringt mich dazu, flach zu atmen. Mein Herz donnert in meiner Brust. Ich sollte gehen, aber ich kann nicht. Meine Füße sind wie festgenagelt. Warum tue ich mir das an, obwohl mich mein Versprechen zur Untätigkeit verpflichtet?

Mutter schreit und das Bett knarrt protestierend. Stoff raschelt. Dann der erste Aufprall. Es ist ihr geschwächter Körper, der auf die unnachgiebigen Steine aufschlägt. Sie keucht. Etwas geht krachend zu Bruch. Mutter ist leise. Weder fleht sie noch versucht sie, ihn aufzuhalten. Ich höre nur ihr Stöhnen und weiß, dass sie bereits mit ihrem Leben abgeschlossen hat.

»Du Schlampe! Ich habe dir gesagt, was passiert, wenn du meinem Kind schadest. Du hast ihn getötet. Das ist Hochverrat. Dafür wirst du sterben!«

Etwas Festes kracht immer wieder auf einen weichen Untergrund. Klatsch. Klatsch. Klatsch. Mutter schreit nun doch. Ich höre Knochen brechen. Das Geräusch bereitet mir eine Gänsehaut aus Angst. Sie legt sich um mich, wie ein Mantel aus Blei, der mich in die Knie zwingen will, weil ich nichts tun kann, ohne mich selbst zu gefährden. Warum habe ich ihr dieses Versprechen gegeben?

»Halte dein schändliches Maul! Stirb wenigstens mit Würde.«

Ich höre sie ausspucken. Meine Füße tragen mich ganz von allein zum Wandteppich und zu dem kleinen Riss, der einen Lichtstrahl in mein Versteck wirft. Trotz meiner Furcht spähe ich hindurch. Mein Blick fällt auf Mutter, die unter meinem Vater auf dem Boden liegt. Er hockt auf ihrer Brust. Eine Faust ist erhoben. Die andere hält ihr Haar gepackt. Blut läuft aus ihrem Mundwinkel, auch ihr Hemd ist mehr rot als weiß. Eines ihrer Beine steht in einem unnatürlichen Winkel ab. Die Hände zucken. Trotzdem starrt sie ihm ins Gesicht.

Mutter ist stark in einer Situation, die unzählige andere, selbst Krieger, brechen würde.

Sie räuspert sich. Ihre Stimme ist kratzig und atemlos. »Du wirst nie wieder eine Frau finden, die so ist, wie ich es bin. Du … du wusstest mich nie zu schätzen. Ich hätte dein Schatz sein können, mit goldenen Haaren und goldenem Herzen, aber du hast mich zerstört, jeden Tag ein wenig mehr.«

Er rammt ihren Hinterkopf auf den Boden. Alles in mir will ihr helfen. Bei allen Heiligen! Meine Nägel bohren sich in meine Handflächen, weil ich mich zwinge stillzustehen, jede Regung zu unterdrücken. Sogar ein Schluchzen könnte ihren letzten Wunsch zunichtemachen.

Er beugt sich zu ihr hinab. Das Lächeln auf seinem Gesicht zeigt den ganzen Wahnsinn, der in diesem Mann lauert. »Ich schwöre dir, dass ich eine Frau finden werde, die dich an Schönheit übertrifft. Es wird eine andere Frau geben, die solches Haar hat und sich nicht so viel darauf einbildet. Sie wird mich lieben und mir Söhne schenken, die das Reich stark machen. Sonst wird sie ebenso enden wie du.«

Er schließt seine Hände um ihren Hals, legt den Kopf schief. Sein Gesicht zeigt Neugier und Aufregung, dann drückt er zu. Mutter kann sich nicht wehren. Ihr Körper ist bereits zu sehr zerstört. Er tötet sie und genießt es!

Es ist gewiss und doch kann ich nichts tun. Ein Versprechen ist bindend. Was habe ich mir nur dabei gedacht, diese unbedachten Worte auszusprechen? Alles nur, weil ich Mutter das Herz nicht noch schwerer machen wollte.

Ich verspreche es, hallt meine eigene Stimme durch meinen Kopf, verzerrt sich und verwandelt sich in ein hysterisches Lachen, das meinen Geist ausfüllt, meine Lippen aber nicht erreicht.

Wie gelähmt starre ich auf meine sterbende Mutter und den König, der beinahe liebevoll auf sie hinablächelt, während er ihr das Leben nimmt.

Sie zuckt nicht mehr, als er sich endlich erhebt. Er schaut an sich hinab und verzieht angeekelt die Lippen. Blut besudelt sein Wams und seine Hose. In einem letzten Ansturm von Wut tritt er ihr in die Rippen. Die Gewalt schiebt ihren Körper ein Stück zurück. Ihr Kopf kippt zur Seite und ihre blicklosen Augen starren mich direkt an.

Dieses Grauen ist zu viel. Ich drehe mich um und renne los.

Es ist mir gleich, dass er meine Schritte hören kann. Vielleicht freut ihn die Angst des Zeugen. Wer soll ihm schon etwas anhaben? Er ist der König. Und wenn ein König seine Frau aus dem Weg räumen will, dann lässt er sie hinrichten oder tut es selbst. Ganz so, wie es ihm beliebt.

So ist das Leben.

So ist das Recht.

2

Solea

M eine Füße tragen mich wie von selbst zu dem einzigen Ort, der mir immer Schutz geboten hat – zur Küche. Meine Augen sind blind von Tränen und mein Körper fühlt sich taub an.

Ich reiße die Tür auf.

Aga dreht sich zu mir um. Mehl färbt ihre grüne Schürze. Auf der Arbeitsplatte liegt Brotteig, der auf seine weitere Bearbeitung wartet. Alles wäre normal, wenn nicht ihre sonst so rosigen Wangen blass, und ihre Lippen sorgenvoll verzogen wären.

Nicht in der Lage, auch nur ein Wort zu sprechen, stehe ich vor ihr. Aber sie versteht mich auch so. Aga versteht immer.

»Lebt sie?«

Diese beiden Worte lassen mich zittern. Ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten, sinke vor ihr auf die kalten Steinfliesen.

»N-nein.« Zwischen meinem Schluchzen kann ich mich selbst kaum hören.

Aga hat es jedoch vernommen. Sie zieht mich auf die Füße. »Hat er dich gesehen? Solea, weiß er, dass du ihn beobachtet hast?«

»Ich … ich weiß es nicht.«

Mir ist so kalt. Ich schlinge die Arme um mich und versuche, das Zittern zu unterdrücken. Ohne Erfolg.

»Du musst weg von hier. Schnell!« Aga zieht mich auf die Beine, drückt mich auf einen Stuhl und hält mir eine Tasse dampfenden Tee entgegen.

Ich nehme ihn dankbar an. Vielleicht schafft er es, die Kälte zu vertreiben. Doch an Trinken ist nicht zu denken. Meine Finger zittern, als wäre ich in einem Eissturm gefangen. Heiße Flüssigkeit schwappt über meine Hände, aber der Schmerz ist tröstlich. Das Brennen verhindert, dass ich dem Wahnsinn anheimfalle.

Aga redet schnell. Ihre Aufregung ist kaum zu verbergen. »Das Schattenkönigreich. Dort musst du hin. Nur dieser König ist stark genug, um dich zu beschützen. Das Land ist gefährlich und es ranken sich furchtbare Geschichten um den Palast und seine Bewohner, aber du wirst damit umgehen können. Du bist stark, Solea. Zudem kann es für dich nirgends gefährlicher sein als hier!« Während Aga spricht, legt sie hastig ein Tuch auf den Tisch. Sie wickelt Käse, Brot und Trockenfleisch darin ein.

Gerade ist sie dabei, einen Trinkschlauch mit Wasser zu füllen, als die Tür zur Küche aufgestoßen wird und zwei Wachen hereinstürmen. Vor Schreck lasse ich die Tasse fallen. Das Klirren vermischt sich mit dem Klappern ihrer Rüstungsteile. Es ist ihnen gleichgültig, dass der Tee in den Boden sickert und sich dabei einen Weg um die kleinen und großen Splitter bahnt.

Splitter wie die in meinem Herzen, die mit jedem Gedanken an meine Mutter tiefer schneiden.

Die Männer stoßen Aga unsanft zur Seite. Sie stolpert, prallt gegen die Kante der Arbeitsplatte, kann aber einen Sturz gerade noch abfangen. Sie gibt keinen Laut von sich, auch wenn der Angriff sicherlich schmerzhaft gewesen ist.

Ich springe auf die Füße, um meiner Freundin zur Hilfe zu eilen, doch bevor ich sie erreiche, packt eine behandschuhte Hand meinen Arm und hält mich auf.

»Im Namen des Königs seid Ihr aufgefordert, mit uns zu kommen, Prinzessin Solea. Unser Befehl lautet, Euch unverzüglich in den Thronsaal zu eskortieren. Euer Vater wünscht Eure Anwesenheit.«

»Kopf hoch, Mädchen. Vergiss niemals, wer du bist!« Agas Worte klingen stark, aber ich sehe ihren zuckenden Blick.

Sie hat Angst um mich. Wie auch nicht? Ich werde gerade zu einem Mörder gebracht, der genug von Sinnen zu sein scheint, auch mich aus seinem Leben zu tilgen. Der Kloß in meiner Kehle wird immer größer. Er lässt kaum noch einen Atemzug hindurch, ohne jedes Quäntchen Kraft von mir zu fordern. Wie viel muss ich noch ertragen? Zu viel für einen Tag. Zu viel für ein Leben. Und doch muss ich weitermachen und die Maske der Gleichgültigkeit über mein vor Verzweiflung schreiendes Gemüt legen.

Nachdrücklich schüttle ich den Griff an meinem Arm ab und straffe die Schultern. »Vergesst nicht, wen ihr vor euch habt. Ich gehe allein!« Damit laufe ich voraus.

Noch nie hat mich mein Vater zu sich gerufen. Ich bin immer nur das Mädchen, das Kind meiner Mutter, das mit dem falschen Geschlecht auf die Welt gekommen ist. Mein Vater will und braucht mich nicht.

Daher gibt es für mich nur eine Erklärung für seine jetzige Aufforderung: Er will mich ebenso loswerden wie meine Mutter. Platz machen für einen neuen Anfang mit einer Frau, die ihm die lang ersehnten Söhne schenken soll und sich sicherlich nicht mit einer Stieftochter plagen will.

Mit etwas Glück wird er mich aber auf andere Weise aus dem Weg schaffen. Auch wenn der Kaiser noch nicht seine Zustimmung zu meiner Vermählung gegeben hat und ich mit meinen neunzehn Jahren auch noch etwas Zeit habe, bevor man mich als alte Jungfer abstempelt, wäre eine Trauung doch eine Möglichkeit, dem Irrsinn hier zu entkommen. Oder vielleicht ein Kloster?

Mein Herz wird leicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein nettes Kloster an der Küste. Ich könnte in der Küche arbeiten und einen kleinen Garten bewirtschaften, weit weg von jeglicher Angst. Und weit entfernt von dem Ort und dem Mann, der mir meine Mutter genommen hat.

Neue Hoffnung regt sich in mir, packt mein Herz und lässt es ruhiger schlagen. Alles ist besser, als hier auszuharren, immer in der Furcht, diesem Schänder über den Weg zu laufen, in sein Gesicht sehen und ihm Ehrerbietung zeigen zu müssen. Eine Geste, die er nicht verdient hat. Er hat nichts geleistet, außer bei meiner Mutter zu liegen.

Im Thronsaal erwartet er mich. Er steht mit dem Rücken zu mir, während mich die Wachen über den langen golddurchwirkten Teppich zu ihrem König eskortieren. Ich zähle die weißen Marmorsäulen, die wir passieren, um mich von den Fluchtgedanken abzulenken, die gerade wieder in mir hochkochen. Seine Gegenwart ist mir unerträglich. Es sind fünfzehn Säulen, umrandet von Blumengestecken, die einen süßlichen Geruch verströmen. Einzelne Efeuranken klettern daran nach oben. Sie schaffen es, obwohl der Stein so glatt poliert ist. Sie sind unbeugsam, in ihrem Drang nach Leben.

Das werde ich auch sein, stark und unnachgiebig.

Die Wachen bleiben stehen, salutieren und lassen mich allein zurück. Ihre Schritte hallen durch den riesigen Saal, bis sie sich an der Wand neben dem Portal für weitere Befehle ihres Herrschers aufgestellt haben.

Panik überkommt mich und ich sehe mich hektisch um. Dabei nehme ich den Prunk nicht wahr, der sicherlich alle Besucher des Königs ehrfurchtsvoll in die Knie zwingen will. Mir sind Gold und üppige Dekorationen einerlei. Heute sind für mich die Menschen von Bedeutung, die sich mit mir hier befinden. Sie sind ein Schutzschild zwischen mir und diesem Tyrannen. Doch es hat Löcher. Ich möchte nicht darüber nachdenken, aber er wird nicht vor mir halt machen, nur weil ein paar Menschen im Saal anwesend sind.

Bevor mich der Mut verlässt, räuspere ich mich und frage: »Ihr habt mich rufen lassen?« Meine Stimme ist erstaunlich ausdruckslos, obschon alles in mir tobt.

Als er sich umdreht, versinke ich in einen tiefen Knicks.

Er kommt auf mich zu. Ich starre auf den Boden und warte auf sein Zeichen, dass ich mich erheben darf, aber es bleibt aus. Mein Vater umrundet mich. Er lässt sich Zeit. Meine Oberschenkel zittern durch die ungewohnte Haltung.

Er nimmt eine Strähne meines Haares zwischen seine Finger und lässt sie über seine Hand gleiten. Ohne Vorwarnung ergreift er mein Kinn und zwingt meinen Kopf nach oben. Ich halte die Luft an, um keinen Schrei auszustoßen. Doch er betrachtet nur mein Gesicht von allen Seiten.

Unterdessen starre ich auf einen rostroten Spritzer an seiner Stirn. Das Blut meiner Mutter haftet dort. Es ist inzwischen getrocknet, klebt an ihm als stummer Zeuge seiner Gewalt. Bilder wollen mich einholen, die zeigen, wie dieser Spritzer dorthin gekommen ist. Aber ich dränge sie zurück. Nicht hier. Nicht jetzt.

»Erhebe dich!«

Sofort stemme ich mich in eine aufrechte Position und ignoriere das Brennen in meinen Beinen.

»Ich habe dir eine traurige Mitteilung zu machen. Deine Mutter ist heute bei der Geburt deines Bruders verstorben. Auch das Kind hat nicht überlebt.«

Unbeteiligt starre ich ihn an, als würde er über das Wetter reden. Gelassen bleiben. Nur nicht zeigen, dass ich die Lüge hinter seinem geheuchelten Mitleid erkenne!

Eine Falte bildet sich zwischen seinen Augenbrauen. »Bist du nicht erschrocken über ihren Tod?«

»Doch, mein König. Der Verlust ist schrecklich für mich. Ich war meiner Mutter von Herzen zugetan.«

Er umrundet mich. »Ach ja, warst du das?«

Schon wieder wird mir der Hals eng, aber ich schlucke die Angst hinunter. In seiner Anwesenheit darf ich keine Schwäche zeigen.

Stattdessen sage ich, bar jeglicher Emotionen: »Ich werde ihre Güte und Herzenswärme sehr vermissen.«

Seine Fingerspitzen legen sich auf meine Schultern und in mir schreit jede Faser danach, dass ich mich dieser Berührung entziehen muss. Sie ist das pure Grauen, frisst sich in meinen Körper und gibt dort der Panik neue Nahrung.

»Diese Mitteilung ist nicht der einzige Grund, warum ich dich rufen ließ.« Der König umrundet mich erneut und seine Finger wandern mit ihm an meinem Rücken entlang. »Du bist schön. Vielleicht noch ein wenig schöner als es deine Mutter war. Dein Haar hat den gleichen goldenen Farbton wie das ihre und auch du scheinst nicht gerade intelligenzlos zu sein.«

Unwillkürlich runzele ich die Stirn. Was soll ich denn darauf antworten?

»Ich habe entschieden, dass du die neue Königin an meiner Seite wirst. Ich brauche einen Erben und du wirst mir einen, am besten zwei oder drei gebären. Danach kannst du dich auf einen Landsitz zurückziehen und dein Leben genießen.«

Entsetzt schnappe ich nach Luft.

Das ist verboten!

Die Bestürzung verleiht mir Mut. »Mit Verlaub, mein König. Ich kann Euch nicht heiraten, bin ich doch Eure Tochter.«

Die Ohrfeige brennt an meiner Wange, noch bevor ich überhaupt realisiere, dass er mich geschlagen hat.

»Du wagst es, mir zu widersprechen? Ich bin dein König und du hast meinem Befehl Folge zu leisten!«

Äußerlich bleibe ich ruhig, standhaft, auch wenn sich Tränen in meinen Augen sammeln wollen. Sie dürfen nicht fließen. Ich bin stark, damit ich überlebe.

Doch um welchen Preis?

Mit welcher Pestilenz ist dieser Mann geschlagen, die seinen Geist zu solchen Taten verführt? Die Bediensteten und wenigen Gäste um uns herum denken sicherlich ebenso, denn sie tuscheln aufgeregt.

»Ruhe!« Augenblicklich verstummen alle. »Bringt meine Tochter in den Turm. Dort kann sie sich überlegen, ob sie bereitwillig die Ehe mit mir schließt oder ob ich sie dazu zwingen muss.«

Fassungslosigkeit lähmt meine Glieder. Wie soll ich so etwas einfach hinnehmen? Meine Mutter wurde umgebracht und ihr Mörder befielt mir, ihn zu heiraten.

Mein Vater will mich heiraten! Das darf nicht passieren. Aber wie kann ich es verhindern?

Er macht eine wegwerfende Handbewegung, die mir zeigt, dass ich entlassen bin. Schritte ertönen hinter mir. Sofort ergreifen mich die Wachen erneut, die mich auch schon von der Küche hierher eskortiert haben. Auf diesem Weg hatte ich noch Hoffnung, doch wo ist dieses sprunghafte Gefühl jetzt geblieben?

Bar jeglicher Emotionen stolpere ich zwischen den beiden Wachen zum Turm. Ich sehe Aga in der Küchentür stehen, als ich über den Schlosshof geleitet werde. Sie weint. Ihre Augen sind geschwollen und sie ringt ihre Hände vor der Brust. Jetzt kann sie mir nicht mehr helfen. Niemand kann mir mehr helfen. Ich bin allein und den abnormen Plänen meines Vaters ausgeliefert.

Trotz der ganzen Anspannung schaffe ich es, ihr ein Lächeln zuzuwerfen. Sie soll nicht denken, dass ich aufgegeben habe. Auch wenn ich jetzt noch keinen Ausweg kenne, werde ich nicht aufhören, über eine Flucht zu grübeln. Und mit etwas Glück finde ich einen Weg, seinen Machenschaften zu entkommen. Obschon die Möglichkeit verschwindend gering ist, könnte er vielleicht sogar selbst bemerken, dass sein Vorhaben, mich zu heiraten, völlig falsch ist. Damit bereitet er sich eigenhändig seinen Weg zum Höllenfeuer, denn in der Heiligen Schrift ist jegliches inzestuöses Verhalten verboten.

Nachdenklich steige ich die knarzenden Holzstufen hinauf. Meine Finger streichen über die schmucklose Steinwand. Staub rieselt bei dieser Berührung auf die Treppe. Der Turm ist marode, dennoch wird er auf unbestimmte Zeit mein Gefängnis sein.

Niemand hat mich je eingesperrt. Erst nachdem man seine Freiheit verloren hat, weiß man sie zu schätzen. Das habe ich einmal in einem Buch gelesen. Bald weiß ich, wie viel Wahrheit sich in dieser Aussage verbirgt.

Schon jetzt wünsche ich mir nichts sehnlicher, als über die Wiesen zu rennen und anschließend im Waldsee auf der kleinen verborgenen Lichtung zu baden. Hinter den dichten Holderbüschen, versteckt vor den neugierigen Blicken anderer. Ich war immer frei, weil ich ihm egal war. Bis heute, als er seine schmierigen Klauen nach mir ausgestreckt hat. Wie lange wird er mich hier festhalten, bis er mich wieder zu sich rufen lässt? Wie lange, bis er denkt, mich gebrochen zu haben?

Als die Wache die Tür zum obersten Stockwerk aufschließt, stellt sich jedes Haar an meinem Körper auf. Die Scharniere quietschen, als der Mann die Tür aufschiebt und einen Schritt zur Seite geht.

Ich schlucke. Noch nie habe ich einen so trostlosen Raum gesehen. Hier ist seit Jahren niemand mehr gewesen. Dieses Zimmer ist ein Abbild meines Inneren.

Leer und trist. Ich bin zerstört. Mutters Tod …

Ich schüttle den Kopf, um die Bilder zu verbannen. Wenn ich sie zulasse, werden sie die Splitter tiefer in mein Herz treiben und die Qual wird mich in die Knie zwingen. Aber ich muss aufrecht bleiben, damit ich die Kraft zum Denken behalte. Es muss einen Weg aus dieser Situation geben. Irgendeinen. Das Schicksal kann nicht so grausam sein.

Reicht es denn nicht, dass es mir meine Mutter gewaltsam entrissen hat, dass ich auch noch dabei zusehen musste, wie das Leben ihren Körper verließ? Tränen drängen in meine Augen. Sie schnüren mir den Hals zu, aber ich halte sie zurück. Nur eine einzelne salzige Erinnerung an ihre Liebe rinnt an meiner Wange entlang und versiegt an meinem Kinn.

Niemand hat sie gesehen. Sie ist mein Geheimnis. Wie auch mein Schmerz nicht offenbart werden darf.

Zögerlich setze ich einen Schritt nach vorn und verharre im Türrahmen. Mich schaudert. Eine dicke Staubschicht lässt den Raum grau erscheinen, doch kann sie den Verfall nicht verbergen. Die Bleiglasscheibe im Fenster hat einen Sprung. Ein tiefer Riss, wie der auf meiner Seele. Aber dieser Makel ist hinter den Spinnenweben fast nicht zu erkennen. In der Ecke daneben steht ein Bett, oder besser gesagt, das, was davon übrig geblieben ist. Der Holzrahmen weist eindeutige Löcher von Wurmbefall auf und der Strohsack, der als Matratze dienen soll, ist fleckig und aus einigen Löchern ragt schwarzschimmliges Stroh heraus.

Ob ich es wagen soll, um eine ordentliche Schlafstatt zu bitten, obgleich mein Vater darin ein Zeichen meiner Schwäche erahnen könnte? Zögerlich drehe ich mich zu den Wachen um. Sie sehen mich mitleidig an. Entschlossen straffe ich die Schultern.

Mitleid ist für schwache Menschen. Das bin ich nicht.

»Bittet den König um ein Bett für seine Tochter, in dem sie auch schlafen kann.«

»Wir werden Euer Gesuch dem König vortragen. Doch jetzt müsst Ihr da reingehen, Prinzessin Solea.« Ich höre die Angst in der Stimme des Mannes hinter mir.

Wie soll er reagieren, wenn ich mich weigere? Sicherlich ist er angewiesen, auch Gewalt gegen mich einzusetzen. Aber das will er nicht. Zumindest sagt mir das sein zerknirschter Gesichtsausdruck. Auch er weiß, dass der Wunsch seines Königs falsch ist, aber durch seinen Treueschwur ist er dazu verpflichtet, diesem unsäglichen Befehl Folge zu leisten. Wenngleich er mich lieber selbst in Sicherheit gebracht hätte.

Mit einem Ruck recke ich das Kinn und gehe drei Schritte nach vorn. Mir bleibt ja ohnehin keine Wahl. Ich presse die Lider zusammen, während die Tür hinter mir geschlossen wird. Der Schlüssel quietscht im Schloss. Dann bin ich allein in meinem Gefängnis aus Dreck und Verfall.

Kurz balle ich die Hände zu Fäusten. Ich muss Ruhe bewahren. Es bringt nichts, die Nerven zu verlieren. Luft! Einmal tief durchatmen. Wenn ich den Himmel und den Wald sehen kann, wird mir das schon helfen.

Mit Widerwillen kämpfe ich meine Hände durch die Spinnenweben und öffne das Fenster. Tief sauge ich die kühle Luft ein und merke sofort, wie sich mein rasendes Herz beruhigt.

Dieses Fenster wird in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Wochen, meine kleine Freiheit bedeuten. Ich kann es öffnen, wann immer ich möchte, den Blick schweifen lassen und den nahen Wald riechen. Keine Gitterstäbe, dafür mindestens vier Stockwerke freier Fall, hindern mich daran, hinauszusteigen und in eben diesem Wald zu verschwinden.

Eine Krähe fliegt laut krächzend an meinem Fenster vorbei. Ein Bote des Unglücks. Weiß selbst der Himmel um mein Los und kann es nicht verhindern? Der Vogel klingt, als wolle er meine Gedanken bekräftigen.

Nur ich selbst kann mir noch helfen. Dabei muss ich meine Pein weit von mir schieben. Sie für einen späteren Zeitpunkt verwahren, wenn ich die Sicherheit habe, mich meinem Abschied hingeben zu können. Wenn ich Blumen pflücken und sie auf das Grab legen kann, in dem meine Mutter und mein Bruder begraben liegen. Wenn ich nicht befürchten muss, dass ein Schwert in meinen Rücken gestoßen wird.

Entschlossen ziehe ich meine Schürze aus und wische damit über die Zimmerecken, die dicken Holzdielen des Bodens und den Kaminsims, um den Staub zu entfernen. Als ich den nun grauen Stoff durch das Fenster an der frischen Luft ausschüttle, verteilen sich die feinen Partikel wie Wolken vor dem Blau des Himmels. Bald kann ich das dunkle Holz des Tisches und des Stuhles erkennen. Sie sind die einzigen Möbelstücke neben dem unbrauchbaren Bett.

Meine Augen brennen. Der Staub hat sich seinen Weg durch die Luft gebahnt und reibt nun wie Sand unter meinen Lidern. Aber ich bin noch nicht fertig. Die Bettstatt starrt mich an und ich weiß, dass ich in ihr meinen Hauptgegner gefunden habe.

Wie soll ich schlafen, wenn das Stroh fault und die Holzwürmer das Bettgestell zum Einsturz bringen?

Kurz entschlossen wuchte ich den Strohsack auf den Boden und schleife ihn zum Fenster. Der Geruch nach Moder und Feuchtigkeit ist kaum auszuhalten. Ich würge und packe fester zu. Je schneller ich das Ding aus diesem Zimmer entfernt habe, desto besser.

Nach einem Blick in die Tiefe rufe ich »Aus dem Weg!«, warte kurz und stopfe die Matratze durch die Fensteröffnung. Mit einem zufriedenen Seufzen höre ich den Aufprall. Diesen stinkenden Abfall bin ich losgeworden. Lieber schlafe ich auf dem Boden, als mir in einem solchen Bett gar die Schwindsucht einzufangen, brauche ich doch all meine Kraft.

Kurz lehne ich mich gegen die Wand und hole tief Luft. Es ist unglaublich, dass mein Körper auf diese Weise funktionieren kann, obgleich meine Seele vollkommen zerstört ist. Was ein Mensch schafft, wenn ihm keine Wahl mehr bleibt …

Ich werde überleben! Kein Turm macht mich schwach. Das habe ich versprochen.

Bald habe ich es geschafft, diesen Raum soweit herzurichten, dass ich einige Zeit darin überleben kann. Ich brauche nur noch etwas Holz für den Kamin. Das Bettgestell zu zerkleinern ist kein Problem. Es zerfällt schon fast beim bloßen Hinsehen. Mit wenig Kraftanstrengung kann ich selbst die längsten Bretter in handliche Stücke zerbrechen. Diese bringe ich zum Kamin und stapele sie daneben auf.