Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Andrea Bernardi

- Sprache: Deutsch

Eine Diebstahlserie in einem Altersheim? Wahrlich keine Herausforderung für Andrea Bernardi, Detektiv der Stadtpolizei Zürich. Mithilfe der rüstigen Rentnerin Hanna Bürger gelingt es ihm bald, den Dieb zu überführen. So weit, so gut. Stände da nur nicht allenthalben der Leichenbestatter vor dem Alterszentrum. Andrea ahnt, dass jemand im ›Abendrot‹ dem natürlichen Ableben gewaltsam nachhilft. Aber wer steckt dahinter? Ein Todesengel unter dem Personal? Ein Besucher? Oder gar einer der Bewohner?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 299

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

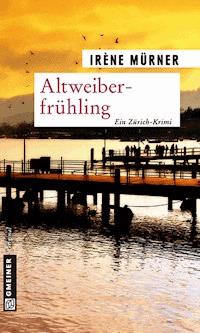

Irène Mürner

Altweiberfrühling

Andrea Bernardis zweiter Fall

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © celeste clochard – Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-4356-5

März

1. Kapitel

Sie war sich sicher, dass sie tot war. Ihre erste Reaktion war Erleichterung. War das normal? Müsste sie nicht vielmehr bestürzt sein? Oder wenigstens traurig? Ein bisschen verstört? Gar hysterisch? In Panik?

Nein. Sie hatte Ilse nie leiden können. Und in den letzten Wochen war aus zurückhaltendem Mitleid mit einer bedauernswerten alten Frau sogar pure Abneigung geworden. Nach diesen schier unerträglichen Wochen, in welchen Ilses Gegenwart sie langsam aber sicher zermürbt hatte, konnte das kaum verwundern.

Hätte sie geahnt, dass ausgerechnet Ilse Bürkli bei ihr einzöge, ja, dann hätte sie eventuell anders reagiert, und damit wäre vielleicht alles anders gekommen. Aber eben, hatte nicht schon ihr Vater jeweils gesagt: Wenn das Wörtchen wenn nicht wär, wär ich längstens Millionär. Es war also müßig, darüber nachzudenken.

Der Umbau hatte sie dazu gezwungen, ihr großzügiges Zimmer mit einer Mitbewohnerin zu teilen. Hilfsbereit hatte sie selbstlos Platz gemacht und naiv geglaubt, dafür etwas Dankbarkeit ernten zu können.

Diese demente Schreckschraube. Laut war sie, und weil sie nichts mehr hörte, hatte sie auch Hanna gezwungen, zu schreien. Wie sie das hasste. Jeder im Umkreis von 100 Metern hörte, worüber sie sich unterhielten. Meist war sie ja zusätzlich genötigt gewesen, das Gesagte mindestens dreimal zu wiederholen, bis Ilse endlich, endlich begriff, was sie rief.

Mit der Zeit hatte sie sich geweigert, überhaupt noch mit ihrer Zimmergenossin zu reden, sie machte sich doch nicht dermaßen zum Affen. Ganz abgesehen davon, dass es sie wirklich anstrengte, ihre Sätze brüllen zu müssen.

Das gleiche Theater hatten sie beim Fernsehschauen gehabt. Überlaut musste der Ton eingestellt sein. Hanna hatte den Krach kaum ausgehalten, und so hatte sie den TV-Konsum auf das absolute Minimum beschränkt. Nach der Tagesschau, die Hanna als Pflichtprogramm betrachtete, hatte sie jeweils streng auf den Ausknopf gedrückt und die Fernbedienung sicher verwahrt. Natürlich hatte sie gewusst, wie sehr Ilse diese Rosamunde Pilcher-Filme liebte, aber die Reklamationen der angrenzenden Bewohner über die Ruhestörungen waren peinlich genug. Sie sollten nicht auch noch glauben, dass sich Hanna die vorhersehbaren Romantik-Schnulzen zu Gemüte führte. Immerhin hatte ihr Thea aus dem Nebenzimmer halb im Spaß, halb im Ernst anvertraut, dass sie sich gedrängt fühle, sich die gleichen Sendungen wie im Nachbarraum anzuschauen, seit sie jedes hinterletzte Wort durch die Wände verstand.

Hanna verabscheute es aufzufallen, und immer hatte sie ein zwar distanziertes aber angenehmes Verhältnis zu den anderen Hausgenossen gepflegt. Mit Ilse hatte sich das geändert. Hanna war gerne für sich, doch Ilse mit ihrer vulgären Kumpelhaftigkeit hatte dauernd Leute eingeladen. Erstaunt hatte Hanna festgestellt, dass die schrille Unbekümmertheit ihrer Zimmergenossin viele Freunde anzuziehen schien. Es war so weit gekommen, dass sich Hanna mit der Zeit beinahe als Außenseiterin in ihren eigenen vier Wänden gefühlt hatte. Dennoch hatte sie keine Wahl gehabt, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen, wollte sie nicht als spießig gelten.

Hatte ihr Ilse im Gegenzug je Danke gesagt? Sich in irgendeiner Form bei ihr dafür revanchiert, dass sie all das Ungemach auf sich genommen hatte? Nein. Im Gegenteil, als selbstverständlich hatte sie alles genommen und sie, Hanna, sogar für ihre kleinen Besorgungen eingesetzt, um derweil in Hannas Zimmer Besuch zu empfangen.

Der Gipfel war das gewesen.

Eines Tages hatte sie Ilse zudem dabei überrascht, wie sie in ihrem, Hannas, Buffet, nach Gebäck gesucht hatte! Nicht einmal schuldbewusst hatte sie gewirkt, als wäre es das Normalste auf der Welt, im Hab und Gut anderer zu wühlen, weil man selber grad keine Guetzli mehr hatte!

Hanna war empört gewesen, aber zu höflich, um sich etwas anmerken zu lassen. Mit hochgezogenen Augenbrauen hatte sie Ilse fragend angeschaut, und gellend war ihr ins Gesicht geschleudert worden: »Ich bekomme gleich Besuch und habe gestern mitbekommen, dass du einen unangebrochenen Sack ›Bärentatzen‹ hier versorgt hast. Es macht dir doch bestimmt nichts aus? Du isst sie ja gar nicht, oder?«

Natürlich hatte Ilse insofern recht. Hanna achtete nämlich auf ihre Figur. Auch mit ihren 75 Jahren hielt sie Disziplin, und Naschereien waren tabu. Aber das Gebäck hatte sie für ihren nächsten Besuch behalten wollen. Nicht, dass sie davon besonders viel bekam. Eigentlich ja nur ihre Schwiegertochter jeden Donnerstagnachmittag. In den Schulferien mit den Enkeln, denen es aber nicht schaden würde, auf Süßes zu verzichten.

Hier war es ihnen nicht einmal erlaubt, Früchte im Zimmer zu haben. Wegen der Schädlinge, behaupteten sie in diesem bevormundenden Ton, der Hanna ärgerte und dessentwegen sie sich jeweils wie ein unreifes Kind fühlte. Obwohl sie ehrlicherweise gestehen musste, dass sie selbst schon von den gekauften Aprikosen schweren Herzens die Hälfte hatte entsorgen müssen. Bevor sie sie hatte verzehren können, waren sie schimmlig gewesen und von den lästigen Fruchtfliegen umschwärmt worden. Ja, man wurde älter, und es konnte vorkommen, dass Frischprodukte vergessen wurden und vergammelten. Auch, weil einen die Sinne manchmal im Stich ließen. Augen und Nase waren halt nicht mehr, was sie einmal gewesen waren. Und so blieb ihr nichts anderes übrig, als stets einen kleinen Vorrat an Unverderblichem im Schrank zu haben. Der Anstand gebot es einem schließlich, dass man Gästen etwas anbieten konnte. Und es kam doch gar nicht infrage, dass Ilse sich bei ihr bedienen durfte!

Ja, nichts als Scherereien hatte Ilse ihr bereitet. Sie wollte nicht als geizig, kleingeistig oder humorlos gelten, aber in diesem Fall war einfach zu vieles zusammengekommen, und es hatte ihr überhaupt nicht gepasst. Mit ihrer Aufdringlichkeit und ihrem Schmarotzertum hatte Ilse sie fast in den Wahnsinn getrieben.

Draußen trällerte ein Grünfink. Wie zauberhaft. Der kleine gesellige Vogel musste in der kahlen Birke vor ihrem Balkon einen adäquaten Auftrittsort gefunden haben. Eine Weile lauschte sie hingerissen der kanarienvogelartig gezwitscherten Melodienfolge, in die geschickt Lockrufe eingeflochten wurden.

Sie fühlte sich wunderbar. Herrlich ausgeruht. Seit Langem hatte sie zum ersten Mal wieder durchschlafen können, war nicht dauernd durch Ilses penetrantes Schnarchen geweckt worden. Dieses ruckartige Schnorcheln, beharrlich gefolgt von einem viel zu lange andauernden Atemstillstand, der Hanna im dunklen Zimmer auf die wiederkehrenden Schnaufgeräusche warten ließ. Der unregelmäßigen Abstände wegen lag sie selber atemlos da, horchend und zählend. Meist kam sie auf zehn, bevor das rasselnde Crescendo abermals einsetzte. Eine grauenhafte Tortur jede Nacht.

Und dann diese ewig gleichen Geschichten. Sie hatte es so sattgehabt, sie immer und immer wieder von Neuem anhören zu müssen.

Nein, sie war froh. Ein Verlust war Ilse auf keinen Fall.

Diese Erfahrung würde sie lehren, ihre spontane Hilfe je wieder so unbedacht anzubieten.

Noch lag sie im Bett. Es war dunkel im Zimmer. Bald aber wüsste sie, ob es ein sonniger Tag werden würde. Das Schönste an ihrer Unterkunft war die Morgensonne. Sobald sie über die Golanhöhen – wie böse Zungen den Hügel zwischen Stadt und Uetliberg der vielen reichen Juden wegen, die hier wohnten, nannten – gelangte, erreichte sie das Fenster zu ihrem Raum. Dann stahlen sich die Strahlen zwischen den schweren Nachtvorhängen durch, die vom Personal meist nachlässig nicht ganz dicht geschlossen wurden. Sie liebte das Muster des eindringenden Lichtes an der Decke, je weiter weg vom Fenster desto breiter wurde der körperlose Fächer.

Mit geschlossenen Augen versuchte sie zu ahnen, wie spät es war. Den Geräuschen im Haus und der Dämmerung nach zu urteilen, mochte es um die 06.15 Uhr sein. Bald würde eine Pflegerin klopfen. Wenn sie nicht alles täuschte, hatte die fette Berti heute Dienst.

Wie sie wohl reagierte? Für einmal wartete Hanna fast gespannt auf das Eindringen der Betreuerin in ihr Heim. Noch etwas, das sie aber ansonsten ganz gewiss nicht vermissen würde. Ihretwegen brauchte niemand so früh ins Zimmer zu kommen. Sie war selbstständig und brauchte keine Hilfe. Die bequeme Ilse hingegen hatte sich gerne aufnehmen lassen. Und mit leiser Verachtung hatte Hanna festgestellt, dass sich ihre Zimmergefährtin nicht einmal selber wusch.

Sie jedoch vertrat seit jeher die Meinung, dass man sich zusammenriss, sich niemals gehen ließ, sondern auf die Zähne biss. Dann klappte nämlich auch das mit der Gesundheit. Ebenso Programm war der tägliche Spaziergang, egal wie das Wetter war. Es gab keine schlechte Witterung, nur unpassende Kleidung. Genau, und je weniger man sich bemühte, desto schlimmer wurde es.

Aber das alles hatte Ilse ja nie begreifen wollen.

Jetzt würde Gott sei Dank wieder Ruhe bei ihr einkehren. Sie würde wieder alles für sich haben und sich weder kümmern noch ärgern müssen. Keine Störungen mehr und vor allem friedliche Nachtruhe. Die Tage und Abende ganz nach ihrem Gusto gestalten, keine Schubladen mehr zuschließen und nicht zusätzlich für Parasiten einkaufen.

Ihr Leben gewann durch diesen Tod durchaus an Qualität zurück.

»Einen wunderschönen guten Morgen!« Dem lauten Klopfen war, ohne eine Antwort abzuwarten, das Öffnen der Türe gefolgt. Hanna hatte recht gehabt, es war die fette Berti.

2. Kapitel

Als er vor dem ›Abendrot‹ eintraf, stand der schwarze Wagen des Leichenbestatters vor dem Eingang. An sich nichts Außergewöhnliches für ein Alterszentrum. Nur stand er so ungünstig, dass Andrea mit dem Dienstgolf unmöglich daran vorbei kam. Gerade als er sich überlegte, ob er hupen oder doch aussteigen und drinnen nach jemandem suchen sollte, trugen zwei Männer den Sarg nach draußen.

Wer wohl in der Holzkiste lag? Ob die Person vermisst wurde? Oder niemanden hinterließ? War sie krank gewesen, und ihr Tod bedeutete damit eine Erlösung? Die Gedanken schossen ihm durch den Kopf, während er den Männern zuschaute, wie sie den Kofferraum zuschlugen, ihm entschuldigend zuwinkten, rechts und links einstiegen und dann davon fuhren. Behäbig, wie es sich für ein Gefährt mit einer solchen Fracht geziemte. Kaum waren sie aus seinem Blickfeld verschwunden, vergaß er sie sofort wieder. Als Detektiv der Stadtpolizei hatte er sich längst an den Anblick eines Toten gewöhnt. Allein im letzten Jahr waren in Zürich weit über 3000 Bewohner der Stadt gestorben. Dazu kamen rund 600 Personen – Durchreisende, Touristen oder namenlose Ausländer – die hier ihre letzte Station gefunden hatten. Im Schnitt starben pro Tag zwölf Menschen in der Limmatstadt. Selbstverständlich fielen längst nicht alle einem Gewaltverbrechen zum Opfer, sondern sie starben ganz natürlich und unauffällig, wie diese Person hier. Demzufolge bedeuteten sie keine Arbeit für Andrea und interessierten ihn auch nicht weiter.

Er war eines Diebstahls wegen hier. Problemlos konnte er das Auto jetzt auf den Besucherparkplatz rechts vom Haupteingang parken. Er packte den blauen Spurensicherungskoffer, kontrollierte noch einmal, ob eine Rolle Ersatz-Mikrospurenklebeband dabei war, und trat dann durch die sich automatisch öffnende gläserne Tür in die Halle. Hätte er es nicht besser gewusst, er hätte sich in einem Hotel gewähnt. Anerkennend blickte er sich um. Dank der Glasfassade fiel Tageslicht auf wunderschöne Landschaftsfotografien. In der linken Ecke standen kindergroße weiße und pinke Orchideen in schweren Terrakottatöpfen. Zwei Lifttüren wandten sich an Besucher, die nicht gut zu Fuß oder einfach nur bequem waren, und die Marmortreppe rechts davon mieden. Zwischen Treppen und Lift stand ein Schild, auf dem nebst einem herzlichen Willkommensgruß auch das aktuelle Unterhaltungsprogramm für Bewohner und Besucher angegeben war. Wer wollte, konnte an einer Stadtrundfahrt teilnehmen, die geschichtliche Höhepunkte aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts anpries.

Nicht schlecht, wenn man so alt werden durfte.

Unwillkürlich musste Andrea an seine eigene Großmutter denken. Sah Bilder ihrer schummrigen Stube vollgestopft mit Kitsch, Plastikblumen in Kristallvasen, bunten Kunstdrucken an den Wänden, dümmlich lächelnden Riesenpuppen und der unvermeidlichen Madonna vor seinem geistigen Auge. Genügsam und bescheiden war sie runzlig, lächelnd und winzig klein den ganzen Tag auf ihrem zerschlissenen Sofa gesessen. Zugedeckt von einem riesigen Berg Decken. Nie hatte sie sich darüber beklagt, dass es sie von früh bis spät fror. Was wirklich kein Wunder war, in diesen Steinhäusern ganz ohne Heizung blieb es sogar im Hochsommer stets kühl. Wenn denn auch nur die kleinste Chance auf ein paar wärmende Sonnenstrahlen zu erwarten gewesen war, hatte man sie in einen alten Polsterstuhl auf die Veranda gebettet. Wie hatte seine Nonna es geliebt, ihren Blick über die Olivenhaine – ein wogendes, silbrig schimmerndes Blättermeer bis zum Horizont – schweifen lassen zu können, im Frühling und Sommer über den roten Klatschmohn und die gelb-weißen Margeriten. Dazu den Vögeln und Insekten zu lauschen und den Geruch der Erde in seiner ganzen Intensität wahrzunehmen. Solange sein Großvater lebte, hatten die beiden gemeinsam einen kleinen Hof bewirtschaftet, auf dessen zehn Hektar großen Feldern seit jeher Bohnen, Oliven und Wein gediehen. Mit je einem guten Dutzend Schafe, Ziegen und Hühner hatten sie die Haushaltskasse zusätzlich aufgebessert. Nach Nonnos Tod übernahm Antonio, ihr ältester Sohn, das Anwesen und führte einige Neuerungen ein. Leistete sich einen Traktor und setzte ergänzend auf Pferdezucht. Mittlerweile standen sieben Rösser im Stall.

Apulien war in Cisternino noch immer, wie es seine Mutter schon als Kind erlebt hatte. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Touristen verirrten sich höchst selten bis ins Hinterland, maximal bis Alberobello, das seiner weltberühmten, weiß getünchten runden Steinhäuser mit den spitzen Dächern wegen auch Zwergenland genannt wurde und in jedem Reiseführer Erwähnung fand.

Er erinnerte sich an einen seiner letzten Besuche, bevor Nonna nie mehr aufwachen sollte. Er hatte sie nach draußen getragen und gestaunt ob der zerbrechlichen Leichtigkeit, die seine Großmutter ausmachte. Luxus hatte niemals zu ihrem Dasein gehört, dennoch schien sie nicht unglücklich zu sein. Zeit ihres Lebens hatte sie hart gearbeitet, war aber auch niemals alleine oder einsam gewesen. Bis zu ihrem Lebensende war permanent irgendein Familienmitglied zugegen gewesen, hatte sie unterhalten, gefüttert oder ihr einfach nur Gesellschaft geleistet.

»Kann ich Ihnen helfen?« Eine ältere Frau unterbrach seine Erinnerungen und musterte ihn neugierig über ihrer Lesebrille. Sie saß auf einem mit blumigem Chintz überzogenen Polsterstuhl in der Lobby und hatte den Tagesanzeiger auf ihrem Schoß. Die Brille trug sie neckisch auf der Nasenspitze, und Andrea fragte sich instinktiv, wann sie von da wohl runter rutschte.

»Guten Morgen, ich habe einen Termin bei Frau Junker, der Heimleiterin.«

»Ach.« Der Blick wurde prüfend. Ein Handwerker war er nicht, die Kleidung und das Fahrzeug – natürlich hatte sie seine Anfahrt beobachtet – passten nicht dazu. Ebenso wenig ein Nahrungsmittellieferant. Vermutlich ein Sohn oder Enkel, der einen Platz für seine Mutter beziehungsweise Großmutter suchte. »Am besten gehen Sie die Treppe hoch, an der Rezeption wird man Ihnen weiterhelfen.«

»Danke.« Er nickte freundlich und befolgte ihren Rat. Ein Teppich, der die weißen Marmorstufen bedeckte, dämpfte seine Schritte. Auch hier hingen große Fotografien der Stadt dekorativ an der abgerundeten Wand.

Oben angekommen, erreichte er eine großzügig wirkende Halle. Sein suchender Blick fiel geradeaus auf eine Theke, hinter der ihn eine gepflegte Dame erwartungsvoll anlächelte.

»Bernardi, Stadtpolizei. Ich komme wegen der Diebstähle.«

»Ach, sehr gut. Wir haben Sie schon erwartet.« Behände bewegte sie sich um den Tresen herum und packte ihn geschäftig am Arm. »Bitte folgen Sie mir, die Chefin möchte Sie höchstpersönlich informieren.« Wenige Meter weiter klopfte sie an eine beige Tür, und eine tiefe Frauenstimme rief sogleich: »Herein bitte.«

»Gehen Sie nur.« Seine Führerin drückte auf die Klinke und stieß ihn dann ermunternd ins Zimmer.

Die Tür fiel mit einem satten Plumps hinter ihm ins Schloss und verschluckte jedes Geräusch von draußen. Der Raum war geschmackvoll eingerichtet, und hinter einem riesigen Mahagonitisch saß eine füllige Endvierzigerin. Als sie sich aus ihrem bequem ausschauenden tiefen Drehstuhl erhob und mit ausgestreckter Hand auf ihn zukam, erinnerte sie ihn irgendwie an eine Wurst in einer zu engen Haut. Ihr Körper wollte an allen Enden aus dem knappen Kleid quellen. »Sie müssen von der Polizei sein. Schön, dass sie so schnell kommen konnten. Junker.«

Andrea schüttelte eine weiche Hand und ließ sich an einen runden Tisch neben dem Fenster führen. Sie rückte ihm einen Stuhl zurecht, und er nahm das Angebot an, indem er sich hinsetzte. Auf dem Tisch standen in einer sandgestrahlten Glasvase gelb leuchtende Tulpen. Es roch nach Leder, Holzpolitur und ihrem teuren Parfüm.

Allmählich ging Andrea auf, warum er vom Chef an diesen Tatort geschickt worden war. Üblicherweise nämlich kein Einsatz für die Kripo, so etwas nahm für gewöhnlich die Streife entgegen. Aber im ›Abendrot‹ war man etwas Besseres, und gemeine Polizisten reichten wohl nicht aus.

Außerdem war der Boss noch immer nicht gut auf ihn zu sprechen. Er machte Andrea persönlich dafür verantwortlich, dass ihnen vor Jahresende ein Drogendealer durch die Lappen gegangen war. Mit solch kleinen Nadelstichen, wie diesem Fall, der im Prinzip unter der Würde eines Detektivs lag, bestrafte er seine Untergebenen. Andrea ließ sich dadurch nicht irritieren. Er kannte Jörg, in einigen Wochen würde er sich wieder beruhigt haben und ein anderes Opfer finden. Zudem hatte er im Moment ohnehin nicht viel zu tun. Auftrag war Auftrag, und so ein Diebstahl kostete ihn ein müdes Lächeln, welches er nun allerdings in ein charmantes verwandelte. Er schenkte seine ganze Aufmerksamkeit der Leiterin der Seniorenresidenz, die ihn über ihre Probleme aufklärte und ins Bild zu setzen versuchte.

Mindestens zum dritten Mal war Geld im Alterszentrum verschwunden. Da es sich bei den ersten beiden Opfern um leicht debile Insassen handelte – Andreas Übersetzung für verwirrte Bewohner, wie Frau Junker sie höflicher nannte – hatte man zuerst angenommen, sie hätten das Geld in ihrer Unbeholfenheit selber irgendwo verlegt. Als nun aber eine dritte Dame über den Verlust von 300 Schweizer Franken klagte, begann man die Sache ernst zu nehmen. Es war nicht auszuschließen, dass tatsächlich ein Langfinger sein Unwesen im Haus trieb.

Man durfte doch mit äußerster Diskretion rechnen? Der tadellose Ruf der Residenz stand auf dem Spiel und lag Frau Junker am Herzen. Sollte sich herumsprechen, dass sie Diebe im ›Abendrot‹ hätten, wären die Folgen nicht absehbar. Andrea versprach, sein Möglichstes zu tun, dämpfte aber allzu große Erwartungen. Über kurz oder lang würde er die Angestellten befragen müssen und je mehr Leute von den Diebstählen wüssten, desto weniger ließen sie sich geheim halten. Was wiederum den Vorteil haben könnte, dass der Dieb sich nicht mehr trauen würde, auf Beutezug zu gehen, da er sich zu beobachtet fühlte. Diese Hoffnung dürfte allerdings gering sein. Die meisten Gesetzesübertreter hielten sich für viel schlauer als sie waren, mit ein Grund dafür, dass der Großteil früher oder später gefasst werden konnte. Sie machten so lange weiter, bis man sie erwischte.

Je mehr er durch Frau Junker erfahren konnte, umso weniger würde er selber im Heim herumfragen müssen. Sollte sie also noch irgendetwas wissen, jemanden verdächtigten, jetzt war der Zeitpunkt, es ihm zu sagen. Womöglich konnte damit noch Aufsehen vermieden werden.

All dies versuchte er, der Heimleiterin klarzumachen. Sie nickte und wies schließlich mit sichtlich schlechtem Gewissen darauf hin, dass man ihr gegenüber eine Mutmaßung geäußert habe. Durch Andreas fragenden Blick ermutigt, rückte sie mit einem Namen heraus. »Jonas Kling. Man hält unseren Zivildienstleistenden für etwas fragwürdig. Ich kann mir dies allerdings nur schlecht vorstellen«, beeilte sie sich abzuschwächen. »Jonas ist äußerst wohlerzogen und höchst zuvorkommend. Die meisten alten Damen mögen ihn. Außerdem ist sein Vater Gönner des ›Abendrots‹, seit seine Mutter in unserem Haus ihren Lebensabend verbrachte. Sie ist mittlerweile zwar verstorben, aber Herr Kling betätigt sich weiterhin als Spender. Ein sehr großzügiger Mann. Sie verstehen, wir wollen ihn auf keinen Fall verärgern.« Nach einer kurzen Pause fügte sie an: »Jonas haben wir auf seine Bitte hin aufgenommen. Wir haben sonst keine Zivildienstleistenden. Bei uns arbeitet nur das bestausgebildete Personal.« Die letzten Worte äußerte sie nicht ohne Stolz. Mit leisen Zweifeln in der Stimme fuhr sie weiter fort: »Vielleicht könnten Sie ja mit der Befragung bei dem jungen Mann beginnen?«

Andrea nickte, stellte zusätzlich einige allgemeine Fragen zu den Abläufen im Haus, der Zahl der Angestellten und ihren Dienstplänen. Schließlich verabschiedete er sich, um die Spurensicherung im Zimmer der Bestohlenen vorzunehmen.

3. Kapitel

Die Bank sah einladend aus. Sie setzte sich und schloss die Augen. Noch war der Himmel blass und die Sonne schwach. Dennoch, wie unendlich wohl es tat, natürliche Wärme auf der stubenbleichen Haut zu spüren. Wieder ein Winter überlebt. Wie viele es wohl noch sein mussten? Manchmal war sie des Lebens müde. Wie oft schon hatte sie im Herbst gedacht, ja gehofft, es möge der letzte sein. Ihren Kindern konnte sie dies nicht sagen. Einzig Isabella gegenüber hatte sie einmal angedeutet, dass es für sie in Ordnung ginge, wenn jetzt Schluss wäre. Sehr schnell hatte sie die Aussage jedoch mit den Worten relativiert: »Aber selbstverständlich genieße ich die mir verbleibende Zeit.« Die großen entsetzten Augen der Tochter hatten wieder etwas beruhigter geblickt, als sie ihr antwortete: »Eben, Mami, dir geht es doch gut, und wir wollen dich noch ganz lange unter uns wissen!« Dazu hatte sie ihre Mutter rasch an sich gedrückt.

Hanna war erschrocken, wie mager ihre Tochter war. Und sie hatte sich eine Bemerkung nicht verkneifen können: »Kind, isst du auch genug?«

Die junge Frau hatte mit den Augen gerollt. »Natürlich, mach dir nicht immer Sorgen! Es geht mir ausgezeichnet.« Isabella war ihr die Anhänglichste. Bis sie fünf Jahre alt gewesen war, hatte sie den Eltern jede Nacht einen Besuch abgestattet und nur bei ihnen im Ehebett wieder einschlafen können. Auch in den Ski- und anderen Klassenlagern hatte sie immer das Heimweh geplagt. Niemals hätte es Hanna für möglich gehalten, dass ausgerechnet ihr Nesthäkchen jetzt die Hälfte des Jahres auf der anderen Seite der Erdkugel verbringen würde.

Paul war ein gütiger Vater gewesen, der alle seine Kinder gern hatte. Sie aber hatte keines der Kinder so geliebt wie die Kleinste. Bereits 45 war sie gewesen, als sie überraschend nochmals schwanger geworden war. Noch heute hatte sie das innigste Verhältnis zur jüngsten Tochter. Und sie war das Einzige ihrer Kinder gewesen, über das sie sich wahrhaftig freute. Vielleicht war sie mit den Älteren sogar eine Spur zu streng gewesen, aber sie hielt nichts von Verweichlichung.

Im Grunde hatte sie nie Kinder haben wollen. Aber Hausfrau und Mutter zu sein, war wohl der Preis, den sie zu begleichen hatte. Er war hoch, aber sie wäre bereit, ihn wieder zu bezahlen, für die schönste Zeit ihres Lebens. Es war ihr gar nichts anderes übrig geblieben, als sie nach zehn Jahren zurückkam, ohne Ausbildung und mit einem Mann, der an sechs Tagen der Woche mindestens zwölf Stunden arbeitete. Das war mit das Schlimmste gewesen. Sie hatte nicht nur ihre Wunschheimat, sondern in gewisser Weise auch ihren Partner verloren. Zehn Jahre lang war sie an seiner Seite gewesen, hatte ihn von morgens bis abends überall hin begleitet, war tagein tagaus dabei gewesen, hatte ihn unterstützt und mitgeholfen.

In der Schweiz war das nicht mehr möglich. Paul war jeden Tag früh in sein Labor verschwunden und irgendwann spät wieder zurückgekommen. Oft war er sogar am Wochenende entkommen, beteuerte, dass es nur ganz kurz sein würde, aber er hatte regelmäßig die Zeit, seine Familie und alles rund um sich herum vergessen, und nicht selten wurden Stunden aus diesem ›Nur-ganz-kurz‹. Hätte er nicht einen Schlaganfall gehabt, vermutlich würde er sich noch heute ganz seinen Forschungen widmen.

Sie hatte ihre Aufgabe gemeistert, wenn auch mehr aus Pflichtgefühl, denn mit Begeisterung. Als die drei Großen fünf, drei und eins waren, hatte es oft Zeiten gegeben, an denen sie am liebsten den ganzen Bettel hingeworfen hätte. Aber wo sollte sie hin? Was tun? Es gab nichts anderes als weitermachen. Sie hatte es sich selber eingebrockt.

Für ihren Vater war es damals eine bittere Pille gewesen, als sie ihm den Abbruch des Biologiestudiums gestand und stattdessen einen Bräutigam präsentierte. Ihre Mutter aber, die sich bis anhin kaum mit ihr beschäftigt hatte, zeigte ein erstaunliches Interesse für Hannas zukünftigen Ehemann.

Der Neid ihrer Mutter und die Enttäuschung ihres Vaters verboten es ihr auch später, je zuzugeben, dass sie sich ihr Leben anders gewünscht hätte.

Kaum gingen Ruth, Alex und Ingrid schließlich in den Kindergarten und die Schule, merkte sie, dass sie der Haushalt noch weniger befriedigte als Kindererziehung. Und sie mit Frauenklatsch und Handarbeiten erst recht nichts anfangen konnte. So hatte sie sich tatsächlich gefreut, als sich Isabella ankündigte.

Hanna öffnete ihre Augen. Sie beobachtete einen Schwarm kleinster Mücken in ihrer scheinbar wirren Wolke, die aber durchaus ihre Ordnung besaß.

Die Tierchen bewegten sich weiter.

Heute war der 22. März, Pauls Todestag jährte sich damit zum vierten Mal.

Das ehemalige vier Sterne Hotel ›Engimatt‹ war vor einigen Jahren zu einem Alterszentrum umgebaut worden. Als Paul seinen ersten Schlaganfall erlitten hatte, war es ganz neu gewesen. Wie froh waren sie, dass sie gleich eine Zweizimmerwohnung mit eigener Kochnische ergattern konnten. Zu ihrem Glück hatte ein befreundetes Ehepaar kurzfristig auf seinen Anspruch verzichtet, und sie durften als deren Ersatz einziehen. Die Warteliste war nämlich bereits lang, und die wenigen auserwählten Plätze sehr begehrt gewesen.

Das ›Abendrot‹ lag ideal: Zwischen Rieterpark und Allmend gebaut, war der See in Gehdistanz und Sihlcity mit all seinen Einkaufsläden nur einen Katzensprung entfernt. In zehn Minuten konnte man zudem mit dem Tram den Hauptbahnhof erreichen und war damit verbunden mit dem Flughafen und der ganzen Welt. Man warb mit dem Slogan der grünen Oase mitten in der brodelnden Stadt. Ungelogen lud der wundervoll üppige Garten zum Flanieren, Sinnieren und Speisen ein. Großzügige Freiräume gliederten überdies die gesamte Bebauung, und trotz der zentralen Lage war es ruhig. Die Entspannung für einen guten Schlaf war garantiert, sofern man keine schnarchende Zimmergenossin hatte. Groß geschrieben wurden Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit – was abgesehen vom Frischproduktverbot in den eigenen Zimmern aus Hygienegründen auch eingehalten wurde – bei gleichzeitigem Eingebundensein in das Haus mit all seinen Komfort- und Sicherheitsvorteilen. Die kulinarischen Genüsse der Küche wurden empfohlen, und nebst dem Restaurant mit Cafeteria, der Lobby mit Cheminée und einem Coiffeursalon bot es zahlreiche Treffpunkte für Begegnungen und anregenden Austausch. Hanna musste zugeben, dass das Gebäude kommunikativ konzipiert war. Und selbst Haustiere waren erlaubt, ja sogar willkommen. Bei ihrem Einzug hatte sie noch nicht ahnen können, wie wichtig ihr auch dieser Punkt einmal sein würde.

Im ›Abendrot‹ konnte man bleiben bis zum Tod. War man erst einmal drin, wurde man bis zum endgültigen Ende gepflegt. Dieses Haus entließ keinen Bewohner lebend.

Hanna fühlte sich wohl, wenn sie inzwischen auch in einem bescheideneren Rahmen lebte. Die Zweizimmerwohnung hatte sie nach Pauls Tod zugunsten großzügiger eineinhalb Zimmer aufgeben müssen. Und von der Kochnische war einzig ein mickriger Mikrowellenherd übrig geblieben. Aber sie wollte sich nicht beklagen, es ging ihr gut.

Paul war nach seinem zweiten Schlaganfall bettlägerig geworden. Es war schwierig gewesen. Ihr Ehemann wurde empfindlich, unsicher, abhängig. Seine hypersensiblen Antennen nahmen jede Nuance ihrer Stimme wahr, und er war sofort beleidigt und gekränkt gewesen. Er, der früher alles mit Humor genommen hatte, wurde unfrei, zwanghaft und einengend. Wollte er eine Sendung am Radio hören, so musste er schon Stunden vorher hingesetzt werden, um sie auf keinen Fall zu verpassen.

Manchmal hatte sie es kaum noch ausgehalten. Er konnte nicht mehr alleine sein. Anfänglich war sie ohne ihn in die Stadt gegangen, hatte kurze Besorgungen und Besuche erledigt. Aber jedes Mal hatte er sie danach vorwurfsvoll und übellaunig erwartet. Viel zu lange war sie weg gewesen und überhaupt, weshalb musste sie dauernd unterwegs sein? So hatte sie mit der Zeit auch diese kleinen Fluchten bleiben lassen.

Sie war an seiner Seite gefangen und zuweilen hielt sie es für unerträglich. Ihre Welt wurde klein, war geschrumpft auf eine Zweizimmerwohnung in einem Alterszentrum, in welcher sie an einen fast völlig hilflosen Mann gefesselt war. Oft schlief er schlecht. Albträume plagten ihn, und ihr gelang es jeweils nur langsam und mit viel Geduld, ihn wieder zu beruhigen.

Als Paul schließlich starb, erschien es ihr wie die Rettung. Eine riesige Last fiel ihr von den Schultern. Wie sie diese ersten Monate nach seinem Tod genoss. Und kein schlechtes Gewissen konnte sie davon abhalten, sich frei, unabhängig und leicht zu fühlen. Diese Empfindungen hatten sie selber erstaunt, aber die letzten Jahre wohl mehr an ihr gezehrt, als sie es für möglich gehalten hatte.

Niemandem gegenüber erwähnte sie je, wie es ihr wirklich ging, verstanden hätte man es gewiss nicht. Paul und Hanna hatten als das glückliche Vorzeigepaar gegolten. Bei den Freunden – von denen es nie viele gegeben hatte und die mittlerweile vollzählig weggestorben waren – den Kindern, den Mitbewohnern, den Angestellten.

Das anfängliche Freiheitsgefühl machte aber mit den verstreichenden Jahren einer immensen Einsamkeit Platz. Und heute ertappte sie sich manchmal dabei, dass sie sich Pauls Gegenwart zurückwünschte. Dass sie sich vornehmlich wieder an ihre glücklichen Zeiten erinnerte, von denen es ja wahrlich viele gegeben hatte.

Ihr Paul hatte die Welt für einen guten Platz gehalten, einen, der immer besser wurde. Mit kleinen Ameisen hatte er die Menschen verglichen, die ihre schwere Last einen steilen Berg hochschoben. Sollten sie selbst es auch nicht bemerken oder wahrhaben wollen, aber sie kamen stets ein Stückchen weiter nach oben. Erreichten beharrlich eine Wenigkeit mehr. Natürlich gab es Rückschläge und Probleme, die zu bewältigen waren. Aber die Ameise kam vorwärts, stieg hinauf, sie sah es nicht ununterbrochen, aber so war es.

Diesen Optimismus hatte er angesichts der Krankheit seiner letzten Tage, Wochen, Monate, ja, Jahre verloren. Er war ihm abhandengekommen, irgendwo auf dem Weg zwischen gefüttert werden und einem Katheter brauchen. Anstelle der Zuversicht war Furcht getreten. Zweifel hatten begonnen, an ihm zu nagen, zerfraßen ihn. Hatte er überhaupt etwas richtig gemacht im Leben? Er klammerte, konnte nicht loslassen. Als hätte er Angst vor dem Tod. Oder wovor? Trost suchte er. Aber sie war nicht fähig gewesen, ihm den zu geben.

Pauls letzte Stunde war jäh gekommen, und sein Tod schnell eingetreten.

Plötzlich fröstelte es sie. Die vor Kurzem noch wärmenden Sonnenstrahlen hatten einer milchigen Wolkendecke Platz gemacht. Leise raschelte der Wind durch die Eschen am Ufer der Sihl. Das Wasser floss unaufhörlich dahin.

4. Kapitel

Im Heim herrschte helle Aufregung. Der Vorfall hatte sich nicht geheim halten lassen, zu prickelnd war das Geschehen. Wusste nicht ein jeder, dass sich Schlangen mit Vorliebe in der Kanalisation aufhielten? Ein riesiges Problem. Die alten Menschen trauten sich kaum noch auf die Toilette. Die schauderhafte Vorstellung, dass womöglich in irgendeiner Klobrille plötzlich ein Schlangenkopf auftauchen könnte und sie anstarrte, zuckte durch die Köpfe. Oder noch schlimmer, sie in den Hintern biss, sobald sie nichts ahnend ihr Geschäft erledigen wollten. Ohnehin körperlich eingeschränkt fürchteten sie sich zusätzlich vor der rasend schnellen Schlange. All die Ritzen, Spalten, Verstecke, man würde das Tier doch nie mehr finden können!

Thea Sibrig war gestorben – vermutlich von ihrem eigenen Tier vergiftet – und hinzu kam, dass ihre Schlange die Flucht ergriffen hatte. Niemand interessierte sich mehr für das unerwartete Ableben der ehemaligen Besitzerin des Reptils, allein die Angst vor dem giftigen Schleicher beherrschte die Gedanken.

Andrea hatte gestern einen Telefonanruf bekommen und war darüber informiert worden, dass sich ein weiterer Diebstahl ereignet hatte. Mit Frau Junker hatte er sich darauf geeinigt, erst am folgenden Morgen Spurensicherung und Befragung durchzuführen. Die Bestohlene war ganz aus dem Häuschen geraten und hatte ein Beruhigungsmittel gebraucht. Zur Zeit des Anrufs lag sie bereits im Bett, und man wollte sie an diesem Abend nicht mehr belästigen. Der Diebstahl war keine Staatsaffäre, die nicht warten konnte. Andrea sah das ziemlich unverkrampft.

Bei seiner Ankunft im ›Abendrot‹ bereute er diese gut gemeinte Entscheidung allerdings. Wie sich wieder einmal zeigte, duldeten gewisse Dinge keinen Aufschub.

Na ja, mal schauen. Er versuchte sein Glück bei der Heimleiterin.

Die winkte ab. Um Himmels willen, ob er es denn noch nicht wisse? Das Diebstahlopfer sei überraschend verstorben, und zudem ihr Haustier, die giftige Viper, spurlos verschwunden. Es müsse ihm doch möglich sein, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen? Sie hätten im Moment weiß Gott andere Sorgen.

Andrea willigte ein, nach den Sofortmaßnahmen zu gehen und ein andermal zurückzukehren. Was für ein Zufall – war es das? – die Geschädigte war also über Nacht verschieden und ihre Schlange entwischt. Gewiss, es gab Vordringlicheres als einen gewöhnlichen Diebstahl. Das sah er ein. Auf seine Nachfrage versicherte ihm Frau Junker, der Arzt habe keinerlei Bissspuren entdecken können. Frau Sibrig sei eines natürlichen Todes gestorben, wie bei alten Menschen halt so üblich.

Die Einbruch-Spurensicherung gestaltete sich kurz. Er fand keine offensichtliche Sachbeschädigung, der Tresor war sauber, DNA zu nehmen machte wenig Sinn. Verdächtig abgewischt sah alles aus, irgendwelche Abdrücke, zumindest der Besitzerin, hätten sich erwartungsgemäß eigentlich finden lassen müssen.

Jedermann nannte die abschließbare, mit weißem Furnier überzogene Holzbox Tresor oder gar Safe. Dabei wurde sie mit einem ganz gewöhnlichen Schloss, zu dem es zwei passende Schlüssel gab, zugesperrt. Der eine der Schlüssel hing in einem ebenfalls abgeschlossenen Wandkasten im Büro der Heimleitung, der andere war im Besitz der jeweiligen Zimmerinhaber. Im Einbauschrank war die Kiste unauffällig an die Wand montiert und hinter den aufgehängten Kleidern ließ sie sich diskret verbergen.

Beim Verlassen des Heims lief Andrea Beat, dem Schlangenbeauftragten der Stadtpolizei, über den Weg. Monatlich wurde wegen Kriechtieren in der Stadt Zürich circa zweimal ausgerückt, und heute hatte Beat der Notruf aus dem ›Abendrot‹ erreicht.

»Aha, du bringst wohl etwas Ordnung ins aufgeregte Chaos zurück.« Andrea klopfte dem Kollegen im Vorbeigehen auf die Schulter.

»Hoffentlich. Mal sehen, worum es sich hier handelt. Habe in meiner Karriere ja schon allerlei erlebt … vom Gürtel über die Paketschnur bis hin zur Gummischlange. Es wird nichts ausgelassen, um den Experten zu rufen …«

Andrea lachte. »Ich glaube, in diesem Fall wirst du auf deine Kosten kommen … Nicht einmal eine Ringelnatter, es soll sich um eine echte Giftschlange handeln …«

»Hm, hat es da wieder jemand besonders gut gemeint und sein Wirbeltier zum Sonnenbaden rausgelassen?«

Andrea schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube, die ist ungewollt entwischt …«

»Passend zur Jahreszeit … im Frühling sind die Schlangen auffallend unternehmungslustig … Paarungszeit, wenn du weißt, was ich meine …« Beat spielte mit dem Schlangenhaken. Er hatte sein ganzes Equipment dabei: Zange, Handschuhe, Notfallset, Schutzbrille, Desinfektionsmittel, den Sack und die Pinzette. Angesichts der Lage angebracht. »Jaja, die wechselwarmen Tiere werden pünktlich zu den höheren Temperaturen wieder aktiver … na, dann wollen wir es mal einfangen. Tschüss.«

»Ciao. Viel Spaß.«

*

Die Märzsonne strahlte vom hellblauen Himmel. Noch waren die Bäume am Uetliberg kahl und tot, abgesehen von schmarotzenden Efeuranken, die sich wie grüne Schals um die dunklen Stämme wanden. Nur vereinzelt brachten die benadelten Fichten etwas Farbe in den ansonsten braunen Berghang. Das letztjährige Schilf lag beige und gebrochen am Boden der Biotopufer. Beinahe schüchtern in der scheinbar tief schlafenden Umgebung trauten sich die ersten Krokusse und Schneeglöckchen durch den winterharten Boden.

Diese sensationslüsterne Hysterie war ihr zuwider. Sie hatte es nicht mehr ausgehalten und das Heim verlassen müssen. Beim Erreichen des Waldrandes empfing sie sogleich entspannende Ruhe. Sie hörte einer flötenden Amsel zu. Und war das eventuell gar eine Singdrossel? Die Tasche an ihrem Arm fühlte sich schwer an. Noch ein Stückchen weiter hinauf. Hanna schnaufte, sie war definitiv keine 20 mehr. Ach, das Alter. Durchaus nicht immer nur angenehm. Zu den körperlichen Gebrechen – kaum ein Tag, an dem einen nicht irgendein Zipperlein plagte – kam hinzu, dass man nicht mehr für voll genommen wurde. Was hatte sie darunter gelitten, als man begann, sie zu übersehen, in den Läden potenter scheinende Kunden vorzuziehen, sie zum alten Eisen zu zählen. Aber mittlerweile hatte sie sich mit dem Rentnerinnendasein ausgesöhnt. Ja, ihre Meinung interessierte nicht mehr, aber dafür nahmen im Gegenzug gleichermaßen die Pflichten ab. Es machte nichts aus, wenn sie nicht mehr von allem eine Ahnung hatte und überall mitreden konnte. Man durfte sich auch eher einmal verwöhnen lassen. Einen Deut großzügiger, gnädiger, nachlässiger werden. Nicht nachlässig in dem Sinn, dass man sich nicht mehr pflegte oder Wert auf Anstand und Auftreten legte, aber nachlässiger in all den Obliegenheiten und Aufgaben, die von jüngeren Menschen selbstverständlich erwartet wurden. Das nahm viel Druck weg. Hieß aber, dass man sich schleichend abhängig machte, und das wollte Hanna so lange wie möglich hinauszögern. Nur niemandem zur Last fallen und keine Bürde werden. Sie wollte selbst- und eigenständig bleiben.

Weit und breit schien kein anderer Mensch im Gehölz zu sein. Es wurde besser, sie hatte ihre Höhe erreicht und die Tasche an Gewicht verloren. Hannas Schritte wurden schneller. Wieder konzentrierte sie sich auf den Vogelgesang, noch immer das ›Tirili‹ der Amseln … aber näher und lauter – das waren menschliche Stimmen …