Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Andrea Bernardi

- Sprache: Deutsch

Eine Winternacht in Zürich. Im Industriequartier der Stadt wird eine junge Frau tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen Andrea Bernardi, Detektiv der Stadtpolizei Zürich, geradewegs zu einer Flugzeugcrew, für welche die Tote gearbeitet hat. Schnell wird klar, dass es einige Verdächtige gibt. Die Tote nahm Drogen und hatte gleich zwei Liebhaber, von denen einer sogar verheiratet war. Hat ihr zügelloser Lebensstil sie das Leben gekostet, oder war es am Ende doch Selbstmord? Andrea Bernardi hat alle Hände voll zu tun, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 287

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Irène Mürner

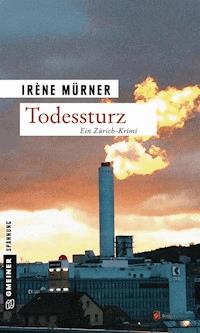

Todessturz

Andrea Bernardis vierter Fall

Zum Buch

Hoch hinaus In einer Winternacht wird im Industriequartier der Stadt Zürich eine junge Frau auf einer Party erwartet, doch sie taucht nie dort auf. Kurze Zeit später wird sie tot in einem Innenhof aufgefunden. Andrea Bernardi, Detektiv der Stadtpolizei Zürich, übernimmt die Ermittlungen. Die Spur führt ihn geradewegs zur Party der Flugzeugcrew, mit der die Tote arbeitete. Schnell wird klar, dass es mehrere Verdächtige gibt. Ein verschmähter Liebhaber gehört ebenso dazu wie eine rachsüchtige Kollegin, ein Drogendealer und die betrogene Ehefrau. Mit größtem Unbehagen stellt der Polizist zudem fest, dass auch seine Freundin Rebecca auf die Liste der Verdächtigen gehört. Er muss den Fall abgeben, und sein Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt. Als Rebecca gleich darauf spurlos in Südafrika verschwindet, beschließt er, sie auf eigene Faust zu suchen. Hat sie tatsächlich etwas mit dem Tod der Kollegin zu tun? Oder schwebt sie gar selbst in Lebensgefahr?

Irène Mürner, geboren und aufgewachsen in St. Gallen, ist begeisterte Weltenbummlerin, ehemalige Lehrerin, Flugbegleiterin und Stadtzürcher Polizistin. Als Kolumnistin hat sie unter anderem die Freuden und Leiden der Polizistenseele durchleuchtet. Nach über einem Jahrzehnt in Zürich lebt und arbeitet sie im Moment als Autorin und Bloggerin in Nairobi. Von dort aus erscheint auch regelmäßig: www.kenia-in-300-tagen.blogspot.ch. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Schussbereit (2016)

Altweiberfrühling (2014)

Herzversagen (2013)

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Irène Mürner

ISBN 978-3-8392-5528-5

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Montag

1.

Ihre Hand griff ins Leere. Oh Gott. Vorne nichts, oben nichts, rechts und links nichts und vor allem unten nichts!

War’s das jetzt? Aus und vorbei? Aber das hatte sie sich doch ganz anders vorgestellt. Der Boden kam rasend schnell näher. Nein, nein, neeeeeeeeei…!

Stand man nah genug, hörte man vielleicht den dumpfen Aufschlag und sah, wie die Äste der Buchshecke noch eine Weile zitterten.

Der Verkehr auf der anderen Seite des Hauses rauschte ungerührt weiter. Jemand schloss ein Fenster. Im zweiten Stock ging ein Licht aus, fast zeitgleich wurde es im Fünften hell.

Irgendwo weit weg heulte ein Martinshorn. Der Wind war beißend und ging den Fußgängern auf der Heinrichstraße durch Mark und Bein.

Der Körper bewegte sich nicht mehr. Langsam verfärbte das Blut den weißen Schnee. In der Dunkelheit schwarz.

*

»Hallo, schöne Frau, warten Sie auf jemand Bestimmtes?« Sie erschrak und zuckte unmerklich zusammen. Warme Lippen küssten sie zärtlich auf den Nacken. Rasch drehte sie den Kopf und stellte erleichtert fest: »Ach, du bist es.«

Er zog erstaunt die Augenbrauen hoch. »Natürlich, wer denn sonst?«

Statt einer Antwort lächelte sie nur. Er ging nicht weiter darauf ein, sondern küsste sie noch einmal. Diesmal auf den Mund.

»Alles klar?« Ohne eine Erwiderung abzuwarten, fragte er: »Willst du noch einen?«, und deutete dabei mit einem leichten Nicken auf ihren Campari Orange.

»Nein, danke.« Bevor er jedoch für sich ein Getränk an der Theke organisieren konnte, schlug sie vor: »Lass uns gleich nach oben gehen.«

»Wenn du meinst.« Mit leisem Bedauern betrachtete er das gemütliche Ambiente der Bar, aber sie war schon aufgestanden und ließ den letzten Schluck im Glas stehen. The Clouds hatten den Ruf, hypermodern und kühl eingerichtet zu sein. Er wäre lieber hier unten geblieben, wo das Interieur im New York Style aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts stammte. Die kleinen Lampenschirme aus milchigem Glas in der Farbe heller Butter schafften mit ihrem warmen Dämmerlicht eine heimelig nostalgische Atmosphäre. Die gebauschten weißen Vorhänge, die mit braun gemustertem Teppich verkleideten Wände, die großen Ventilatoren an der Decke, das dunkle Holz, die mächtige Wanduhr und der gedämpfte Geräuschpegel taten ihr Übriges. Er hätte sich wunderbar in diese vergangene Welt hineindenken können. Überhaupt nach New York, obwohl oder vielleicht gerade weil er noch nie in der Millionen-Metropole war.

Aber wenn sie unbedingt nach oben wollte, war ihm das im Grunde egal. Hauptsache sie war zufrieden und er konnte noch ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Sie verließen die Bar, gingen halb um das gläserne Hochhaus herum und betraten es auf der anderen Seite wieder. Der Lift sollte sie in den 35. Stock des grünen Wolkenkratzers, der Zürich etwas Großstädtisches, den Anfang einer Skyline geben musste, bringen. Leider waren sie nicht die einzigen mit diesem Wunsch, und man machte sie freundlich darauf aufmerksam, dass es unter dem Dach voll war und sie hier am Boden zu warten hatten, bis es freie Kapazitäten in den Wolken gäbe. Was gut und gerne zwanzig Minuten dauern könne. Ein Blick auf seine Armbanduhr bestätigte sein Befürchtung. Viel Zeit blieb ihnen nicht, der Dienst begann in einer Stunde. Sie sah ihn entschuldigend an. »Sorry, sollen wir wieder zurück?« Aber noch während er überlegte, was nun am besten zu tun war, gab ihnen die Frau am Empfang ein Zeichen. Offenbar hatten sich einige Gäste von oben doch für einen früheren Abgang entschieden. Sie überließen ihre Jacken der Angestellten und betraten mit zwei weiteren Pärchen den Fahrstuhl. Niemand sprach, zu nah und intim war man sich in der verspiegelten Box. Jeder blickte irgendwohin, nur nicht in ein anderes Gesicht. Genau dreißig Sekunden dauerte es, um von der Erde in den Himmel hinauf katapultiert zu werden, und auch Andrea verzichtete während dieser Zeit darauf, seine Freundin anzuschauen.

Nachdem sie den Aufzug verlassen hatten, fand er die Idee, hierherzukommen, doch nicht mehr so schlecht und war vielmehr beeindruckt von der überwältigenden Aussicht. Anders als in wirklichen Großstädten, wo ein Hochhaus eben nicht mutterseelenalleine in den Himmel ragte, sondern eher im Wettbewerb mit anderen Türmen stand und man mit Glück einen Ausschnitt auf weitere Konkurrenz erhaschen konnte, breitete sich einem hier ganz Zürich zu Füßen aus. Ein einziger Teppich voll glitzriger Diamanten.

Sie setzten sich auf ein schwarzes Ledersofa mit direktem Blick durch das Panoramafenster. Noch immer war Rebecca offensichtlich mit ihren Gedanken ganz woanders. Gerne hätte er gewusst, was los war, etwas in ihrem verschlossenen Gesicht verbot ihm aber, danach zu fragen. Oder vielleicht war auch nur seine Neugier nicht groß genug, um ihrem Schweigen auf den Grund gehen zu wollen. Lieber erkundigte er sich einfallslos nach ihrem Nachmittag. Ihre Antworten blieben einsilbig und er gab rasch auf. Endlich schien sie sich einen Ruck zu geben und begann sich für die Vorbereitungen zu Gians Polterabend zu interessieren, von dem sie wusste, dass er für Ende der Woche geplant war. Andrea erzählte plaudernd, froh und dankbar darüber, ein unverfängliches Thema gefunden zu haben, und erklärte ausführlich den kräftezehrenden, wahnwitzigen Kletter- und Abseilparcour, den der arme Bräutigam in spe zu bestehen hatte. Mit halbem Ohr hatte er mitbekommen, wie Gians Bergführerkollegen von Blindrouten sprachen, freiem Fall und anderen lebensmüden Aktionen in der Sägedachhalle, dem Trainingsraum der Interventionseinheit der Stadtpolizei Zürich. So weit noch einigermaßen gut. Schlimmer würde es anschließend werden, wenn Gian im Niederdorf als Zielscheibe dienen sollte. Dort musste der angehende Ehemann rohe Eier verkaufen, die ihm dann an den Kopf oder sonst wohin geschleudert werden durften. Sähe er genug gepflastert aus und hatte – noch wichtiger – reichlich Geld beisammen für die im Anschluss folgende Sauferei, käme das Panieren mit Mehl und Federn an die Reihe. So geschmückt, konnte die Beizentour beginnen und da sollte er beweisen, wie viel Alkohol er vertragen konnte. Andrea hatte im Prinzip nicht viel übrig für diese ach so lustigen, primitiven Kindereien, wollte aber kein Spielverderber sein. Er hatte einzig beim Organisieren der Örtlichkeit geholfen. Mit allen anderen Infantilitäten hatte er nichts zu tun und wusch seine Hände in Unschuld. Er hatte sogar das Schlimmste verhindern können, geplant war nämlich auch die Rasur des Haupthaars des Bräutigams gewesen. Da Gian aber beabsichtigte, eine Woche später zu heiraten, und Sandra sich nicht alle Hochzeitsbilder durch einen Glatzkopf an ihrer Seite verderben lassen wollte, war es Andrea gelungen, die Kollegen von dieser Idee abzubringen. Ebenso erfolgreich war er gewesen, was das Ausreden des Schießens mit FX – ihrer Übungsmunition aus Seife – betraf, denn wenn ein Treffer dieser Patronen auch nicht tödlich war, so konnte es doch üble Verletzungen geben. Lustig ja, aber gefährlich? Irgendwo hörte der Spaß endgültig auf. Und hatte er Sandra nicht versprechen müssen, seine schützende Hand über ihren Zukünftigen zu halten? Tja, auch dieser Abend würde vorbeigehen und Gian hatte gewusst, worauf er sich einließ mit der Einladung zu seinem Polterabend. War er doch oft genug selber Verantwortlicher ähnlich törichter Schweinereien für seine Kollegen gewesen. Alles musste Rebecca ja nicht wissen. Andrea erinnerte sich an mit Handschellen Gefesselte, die bei eisigen Temperaturen durch die Sihl stapfen mussten, oder andere, denen man Verklemmtheit vorwarf und die sich dann urplötzlich einer Professionellen gegenübersahen, die sie so richtig durchvögeln sollten. Nein, das behielt er für sich. Wahrscheinlich bereute Gian inzwischen ohnehin die derbsten Späße, denn die schadenfreudige Rache seiner Kollegen, die es ihrem Peiniger heimzuzahlen planten, war ihm sicher.

Rebecca schien sich ganz gut zu amüsieren, jedenfalls lächelte sie und hörte ihm offenbar aufmerksam zu. Sie kannte diese Traditionen, auch in Australien mussten Männer ihre Mutproben bestehen und in den anglophonen Ländern waren zusätzlich die sogenannten ›Hen-Partys‹ oder ›Ladies nights‹ beliebt. Sie wusste sogar, dass bei den heidnischen Bräuchen ursprünglich das Paar immer zusammen gewesen war und gemeinsam Geschirr zerschlagen hatte, auf keinen Fall Glas, was Unglück gebracht hätte. Mit dem Poltern wollte man böse Geister verjagen, was ja niemals schaden konnte.

Sie gab sich offensichtlich Mühe, dennoch wurde er das Gefühl nicht los, dass sie nur ihm zuliebe auf gute Laune machte. Ihre Mundwinkel bewegten sich zwar nach oben, aber die Fröhlichkeit erreichte ihre Augen nicht. Schließlich versandete ihr Gespräch wieder, auch ihm fiel beim besten Willen nichts mehr ein, womit er es am Leben erhalten konnte. Das Schweigen wäre drückend geworden, hätte rund um sie herum nicht dezent freundliches Geplauder geherrscht. So saßen sie auf den Lederpolstern und hingen beide ihren eigenen Gedanken nach. Zürichs funkelndes Lichtermeer, das sich bis an den Horizont ausdehnte, war an ihnen vergeudet, sie hatten keinen Blick für die Schönheit der Stadt.

Unvermittelt musste Andrea an die Worte seiner Arbeitskollegin Rea denken, die behauptete, dass ihr Paare, die nicht miteinander redeten, suspekt waren. Ihrer Meinung nach hatten sich Partner auszutauschen, und wenn es nur ein Drücken der Hand war. Ja, sie ließ nonverbale Kommunikation durchaus gelten. Was aber keinen Bestand vor ihrem gestrengen Auge hatte, war, wenn man sich überhaupt nichts mitzuteilen hatte. Stille Wasser seien tief? Dass sie nicht lache, das sei doch nur eine lahme Entschuldigung für nichts als gähnende Leere. Wie langweilig und reizlos. Hm. Er betrachtete Rebecca. Ihr perfekt geschnittenes Gesicht, den schlanken Körper, der in einer engen Jeans und einem weißen Männerhemd steckte. Langweilig? Nein, ganz bestimmt nicht. Er konnte sie nur nicht lesen. Sie war introvertiert, teilte sich sparsam mit und verfügte über ein professionelles Pokerface, wie das oft bei Menschen in Dienstleistungsbetrieben angetroffen werden konnte. Reizlos? Noch viel weniger. Noch nie hatte er eine so attraktive Freundin gehabt. Hinter ihrer reservierten Fassade schlummerten Leidenschaft, Mut und vielleicht sogar eine gewisse Unberechenbarkeit. Jedenfalls liebte er sie so, wie sie war. Ob gesprächig oder nicht. Finito.

Die halbe Stunde war um. Er verließ sie nur ungern, aber die Pflicht rief. Und so gut kannte er seine Freundin mittlerweile, dass er wusste, wenn sie in dieser Stimmung steckte, war ohnehin nichts mehr aus ihr herauszuholen. So küsste er sie zum Abschied sanft auf die warmen Lippen. Was hätte er drum gegeben, jetzt mit ihr nach Hause zu fahren und sie zu lieben. Stattdessen sagte er: »Wir sehen uns Donnerstag.«

Mit einem kleinen Lächeln antwortete sie: »Ja.«

»Ich freue mich und ich liebe dich. Pass auf dich auf.«

Wieder antwortete sie leise: »Ja.« Dann schien sie aufzuwachen und fügte an: »Ich dich auch. Mach’s gut.«

Hm, irgendetwas stimmte nicht. Rebecca konnte berufsmäßig freundlich sein. Hatte ihr Lächeln, das sie anknipste, wenn es erwünscht war, kannte für jede Situation die passende Floskel und wusste stets, wie man sich richtig verhielt. Ihre perfekten Umgangsformen gehörten zum Job. Aber daheim, bei ihm, hatte sie das nicht nötig. Da war sie authentisch. Das änderte allerdings nichts daran, dass sie ihre Probleme mit sich alleine ausmachte. Sie suchte nicht den Dialog. Was ihn indes überhaupt nicht störte. Im Gegenteil. Er war ganz dankbar dafür, dass sie von ihm weder Zuspruch noch Lösungen wünschte, womit er jeweils rasch überfordert war. Zudem schätzte er es, dass sie ihn im Gegenzug ebenfalls in Ruhe ließ. Ihre Zurückhaltung empfand er als äußerst wohltuend. Sie erwartete, dass er von sich aus kam, wenn er ein Problem mit ihr bereden wollte, und bedrängte ihn nicht. Was so ganz anders war, als er es von Zuhause kannte, wo die aufdringlich gut gemeinte Fürsorge seiner Mutter ihn jeweils fast in den Wahnsinn trieb. Mit ihren bohrenden Fragen ruhte sie erst, wenn er wortkarg etwas von sich gegeben hatte und sie ihm ungefragt ihre Ratschläge lauthals um die Ohren schlagen konnte. Die wohlgemeinten Patentrezepte seiner Mutter halfen ihm selten. Aber sein Leben meisterte er trotzdem. Und wenn er daraus etwas gelernt hatte, dann, dass es immer verschiedene Wege gab, jeder seinen eigenen finden musste und niemand perfekt war. Von einem noch anderen Kaliber war seine Ex-Freundin gewesen. Immer hatte sie es irgendwie fertiggebracht, dass sie erfuhr, was ihn beschäftigte. Selbst wenn er zuvor nicht das Bedürfnis nach einem Gespräch gehabt hatte, schaffte sie es, dass er seinen Kropf leerte. Ehrlicherweise musste er gestehen, dass er sich danach oft besser gefühlt hatte. Im ersten Moment empfand er ihre Fragerei als lästig, aber auf Dauer war ein Austausch vielleicht doch besser, als alles in sich hineinzufressen? Wenigstens wusste man danach, woran man war. Jetzt zum Beispiel wäre er froh um ein Mittel gewesen, welches Rebecca zum Reden gebracht hätte. Ehe er den Raum verließ, überlegte er sich kurz, ob er nicht doch noch einmal zurückgehen sollte. Aber was dann? Was sollte er sagen? Fragen? Er warf einen Blick auf seine Uhr und stellte fast erleichtert fest, dass er ohnehin schon spät dran war. Die Entscheidung war gefallen. Donnerstag würde auch noch für ein Gespräch reichen. Falls es dann überhaupt noch wichtig war. Vielleicht hatte sich bis dahin alles von alleine erledigt und sich auch ihre unzugängliche Laune gelegt.

Zufrieden mit dieser Lösung und ohne die leiseste Ahnung, wie bitter er sein Verhalten bereuen würde, begab er sich hoffnungsvoll zum Lift. Diesmal fuhr er die 120 Meter in einer leeren Kabine hinunter und war in Nullkommanichts auf der Straße, wo er sich auf seinen Drahtesel schwang und in Richtung Zeughausstraße pedalte.

Fuck, war das kalt. Der eisige Wind biss ihn ins Gesicht. Sibirische Temperaturen hielten Zürich seit einigen Tagen fest im Griff. Er verwünschte die ledrigen Handschuhe, die seine klammen Finger nicht warm hielten, und die Mütze, die nicht einmal seine Ohren bedeckte. Wenn er seiner Schwester glauben wollte, sah sie zwar chic aus, aber er fluchte und schwor sich, sie bald gegen eine weniger modische, dafür alltagstauglichere einzutauschen.

Die entgegenkommenden Fahrzeuge blendeten ihn und die grellen Scheinwerfer ließen an die Augen aggressiver und hungriger Raubkatzen denken. Wenigstens war die Straße trocken und das kalte Wetter hatte immerhin den Vorteil, dass sich nur wenig Menschen im Freien aufhielten. Was die Hoffnung nährte, dass sie im Detektivposten einen langweilig ruhigen Nachtdienst erleben würden.

Auch in diesem Punkt sollte er sich irren.

2.

Das Sofa war weich und die Aussicht immer noch atemberaubend, auch wenn sie keinen Blick dafür hatte. Sie winkte der Kellnerin und bestellte ein zweites Mineralwasser mit Kohlensäure. Danach seufzte sie unhörbar. Was für ein seltsamer Abend. Sie fühlte sich nicht gut. Wäre sie doch nicht hingegangen. Was hatte sie denn erwartet? Sie hätte sich ja denken können, dass es so laufen würde. Plötzlich überkam sie das schlechte Gewissen. Hätte sie Andrea davon erzählen sollen? Ihm den Abend schildern, das Zusammentreffen, den ganzen unerfreulichen Verlauf? Und ihn damit womöglich unnötig belasten? Ach was, auf keinen Fall. Warum ihn in Dinge hineinziehen, die ihn nichts angingen.

Oder ging es ihn etwas an? Hm, eigentlich schon. Immerhin hatte sie seinen Heiratsantrag angenommen. Und als ihr zukünftiger Ehemann hatte er möglicherweise gar ein Recht darauf, zu wissen, was sie tat? Mit wem sie unterwegs war? Womit sie ihre Freizeit füllte?

War ihre Zustimmung auf seine Frage überhaupt richtig gewesen? Sollte sie Andrea tatsächlich heiraten? Und den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen? Würde sie ihm nicht Unglück bringen? Manchmal hatte sie das Gefühl, über ihrer Familie hinge ein Fluch. Ihre Eltern waren bei einem Flugzeugunfall ums Leben gekommen, da war sie elf Jahre alt gewesen. Den Rest ihrer Kindheit hatte sie auf der anderen Seite der Erde verlebt, in Australien, beim Bruder ihrer Mutter. Es hatte ihr an nichts gemangelt und sie war liebevoll aufgenommen worden, auch von ihren zwei Cousins. Aber es war eben doch alles nur ein Ersatz gewesen. Niemand konnte ihr ihre Eltern zurückgeben.

»Danke.« Die Kellnerin entfernte sich und Rebecca nahm einen Schluck Wasser. Wo war sie stehen geblieben? Ach ja, in Australien. Zu Beginn hatte sie sich als Außenseiterin gefühlt, sich aber irgendwann eingelebt, sogar so was wie Freundinnen gefunden. Was ihre Partner anging, hatte sie bisher wenig Glück gehabt. Sie hatte sich stets die falschen ausgesucht oder war sie ausgewählt worden? Der erste war auf einem unbewachten Bahnübergang ums Leben gekommen. Der zweite hatte Spaß am Quälen verspürt. Einmal hatte sie ihn dabei überrascht, wie er seine Katze in ein Fass Öl geworfen hatte und ihr dann dabei zusah, wie sie um ihr Leben kämpfte. Sie hatte sich von ihm getrennt. Der dritte war verheiratet gewesen, wie sie nach ein paar Monaten herausgefunden hatte. Und der nächste? Der war ein Drogendealer gewesen. Damit war sie überhaupt erst in den Fokus der Polizei geraten. Und hatte Andrea kennen gelernt. Was ja im Grunde durchaus etwas Positives war. Vielleicht würde doch alles gut kommen?

Sie sah, wie ihr Handy in der offenen Handtasche neben ihr vibrierte. Nach einem kurzen Zögern nahm sie es heraus und warf einen Blick aufs Display. Ernst. Nein, sie hatte jetzt keine Lust, sich zu rechtfertigen, warum sie nicht am Apéro teilnahm. Es musste reichen, wenn sie morgen redeten.

Sie trank das Glas aus, winkte der Kellnerin, bezahlte und ging.

Die Kälte draußen überraschte sie von Neuem unangenehm, schnitt ihr ins Gesicht und trieb ihr Tränen in die Augen. Instinktiv zog sie ihren Kopf zwischen die Schultern. Ohne ihre Umgebung wahrzunehmen, überquerte sie die Straße und stieg die Rampe hoch auf die Hardbrücke. An der digitalen Anzeige las sie, dass es noch einige Minuten dauerte, bis der gewünschte Bus kam. Sollte sie in dieser Zeit zu Fuß an den Bahnhof Wipkingen gehen? Etwas Bewegung war allemal besser, als hier in der Kälte zu schlottern. Sie blickte die mehrspurige Hauptstraße entlang, schätzte die Entfernung auf über zwei Kilometer und entschied sich doch dagegen. Ausschlaggebend waren die leichten Schuhe. Sie hatte sie ihrer Enddestination entsprechend gewählt, die warmes Sommerwetter versprach und derentwegen sie die gefütterten Stiefel daheim gelassen hatte. Damit war sie nicht auf einen Marsch in der Nacht vorbereitet.

Um sich abzulenken, begann sie, die anderen Wartenden zu studieren. Wollte die Polizei das Vermummungsverbot durchsetzen, hätte sie im Moment viel Arbeit. Kaum jemand, der sein Gesicht zeigte. Die Bise schmerzte auf der Haut und glücklich diejenigen, die ihre Schals bis über die Nase ziehen konnten. Neben ihr stand eine junge Frau, die, einem Eskimo gleich, unter einer dicken Fellkapuze hervorblinzelte. Eine Mütze und Handschuhe waren zurzeit ein absolutes Muss und Modesünden unvermeidbar. Ein Wunder, dass sie noch keinen ›Kopfpariser‹ gesichtet hatte, aber die sähen dann vielleicht doch eine Spur zu grimmig und verbrecherisch aus. Leid tat ihr der Mann, dem fortlaufend Tränen die Wangen runterkullerten, das Wasser musste sein Gesicht zusätzlich auskühlen. Er hatte es wohl aufgegeben, sie abzuwischen, ließ es stoisch über sich ergehen und stand bewegungslos zur Salzsäule erstarrt. Bevor sie festfror, begann Rebecca, auf ihren Füßen zu wippen, Ferse, Zehen, Ferse, Zehen. Hoffentlich kam der Bus bald und befreite sie aus der äußerst unangenehmen Lage. Sie bereute längst ihren Entschluss, auf wärmendes Schuhwerk verzichtet zu haben.

Unermüdlich trat sie von einem Fuß auf den anderen und versuchte weiterhin, nicht über die vorangegangenen Stunden nachzudenken. Allzu lange konnte die Warterei nicht mehr dauern. Der erneute Blick auf die Anzeige bestätigte ihre Annahme. Noch zwei Minuten bis zum nächsten Bus. Immerhin war die Kälte dermaßen dominant, dass kaum ein anderes Thema in ihren Kopf passte. Aber sie hatte gelernt, die Zähne zusammenzubeißen und tapfer zu sein. Gehörte das nicht zu den vier Kardinaltugenden nach Platon? Doch, soweit sie sich erinnerte, zählten nebst der Tapferkeit – etwas aushalten, nicht jammern oder bequem sein – Besonnenheit und Gerechtigkeit dazu. Und was war nochmals die vierte? Ach ja, Klugheit. Je nach Philosoph und Weltanschauung fielen sie anders aus. Rebecca erinnerte sich, dass Besonnenheit irgendwann durch Freiheit und Klugheit durch Güte ersetzt worden waren. Freiheit. Ja, dem konnte sie zustimmen. Güte aber anstelle von Klugheit? Hm, ob das richtig war? Dummheit war gefährlich. Andererseits, ohne Güte hatte vielleicht alles keinen Wert?

Da kam der Bus. Muffige Wärme empfing sie, als sie das schummrige öffentliche Verkehrsmittel betrat. Sie blieb stehen und versuchte, durch die schmutzige Scheibe in die Nacht hinauszublicken. Allerdings spiegelte sich im Glas vor allem das Businnere, immerhin verschmolz es mit den Lichtern von draußen zu einem diffusen Gesamtkunstwerk zusammen. Nebst den Neuzusteigern saßen ein paar weitere dunkle Raben im Gefährt. Auch sie war langweilig gekleidet, trug statt energiebringender Farben eine bräunliche Pelzmütze – dem russischen Original, der Uschanka nachempfunden –, unter der sich zwar kupferrote Haare versteckten, die aber so kurz geschnitten waren, dass sich keine einzige Locke hervorstehlen konnte. Um den Hals hatte sie sich ihren hellbeigen Schal geschlungen. Jacke, Handschuhe und Hose waren dunkel, genau wie die schwarzen Schuhe.

Haltestelle Rosengartenstraße, bei der nächsten musste sie die schützend warme Geborgenheit verlassen, um auf die S-Bahn umzusteigen. Und da waren sie auch schon. Sie riss den Rollkoffer aus dem Bus und hastete in Richtung Geleise. Eine weitere Viertelstunde ausharren. Diesmal betrat sie den überheizten Warteraum. War das ein Obdachloser? Dem Geruch nach zu urteilen bestimmt. Die Luft war zum Schneiden dick. Der Kerl machte keine Bewegung, auch nicht, als nach Rebecca zwei weitere Frierende die Glasbox betraten. Eine Frau hielt hörbar den Atem an, und in ihrer Mimik ließen sich ihre Gedanken ablesen: Uff, was stinkt hier so? Das halte ich nicht aus. Nun, sie blieb trotzdem. Das Abwägen zwischen Gestank und Kälte fiel zugunsten des Gestanks aus. Kurz danach kamen mit einem Schwall kalter, dafür aber auch frischer Luft drei Teenager in den Raum und füllten ihn zusätzlich mit ihrem Geplapper. »Hast du letzten Donnerstag GNTM gesehen?«

»Ja, klar, und die Vanessa ist mir wieder voll auf den Sack gegangen. Die hat mega das Gefühl, die Geilste zu sein.«

»Wem sagst du das. Aber die Valérie mit ihren aufgespritzten Lippen find ich noch viel schlimmer. Die ist doch voll nicht hübsch.«

»Wäh nein, die ist voll gruusig!«

»Gell. Voll. Ich weiß nicht, was die in der Sendung verloren hat.«

»Aber die Angelika, die macht’s gut.«

»Die Angi? Nein! Die hat doch einen fetten Arsch!«

»Aber nicht so fett wie der von der Leonie.« Alle drei kicherten.

»Ja, da hast du allerdings recht. Und ihr Busen erst, der ist doch gemacht.«

»Nee, solche Hängetitten machst du bestimmt nicht freiwillig.« Wieder ging das Gekicher los.

»Die Heidi war ja wieder voll fies zu der.«

»Ach was, die hat einfach kein Foto verdient. Die soll sich irgendwo als Pornokünstlerin bewerben, aber doch nicht als Topmodel!«

Aha, Germanys next Topmodel. Sie war einmal beim Zappen bei der Sendung hängen geblieben, hatte aber nicht länger zuschauen können. Heidi Klum war ihr sofort auf die Nerven gegangen.

Na endlich, da kam ihr Zug. Sie stieg ein und blieb auf der Plattform hinter der Tür stehen. Es war nicht weit bis Zürich Kloten, dem unfreundlich dunklen und stets von Durchzug geplagten Bahnhof, wo sie den Zug bereits wieder verließ.

Erwartungsgemäß zog der Wind auch heute schneidend durch den Tunnel. Rasch ging sie zur Rolltreppe und fuhr in die freudig aufgeregte Stimmung des Flughafens empor. Die meisten Einkaufsläden schlossen erst um 21.00 Uhr. Egal wann sie abflog oder ankam, immer stiefelten hier Reisende herum. Die Atmosphäre gefiel ihr selbst nach all den Jahren noch. Ob spannender Aufbruch oder dankbare Heimkehr, stets lag etwas Knisterndes in der Luft. Sogar wenn es sich nur um den Businessflug eines Vielfliegers handelte, so verließ er dennoch seine Heimat in einer Maschine, um sie innert Stunden an einem völlig anderen Ort wieder zu verlassen. Das konnte niemanden kalt lassen. Am allerwenigsten sie selbst. Es gehörte zu ihrem Leben, die Welten wechseln zu können wie ihre Kleidung, aber gewöhnen, nein, gewöhnen wollte sie sich niemals daran.

Ihre Gedanken eilten bereits voraus an den Computer, wo sie allfällige Infos für den Flug erhielt. Danach folgten der Wechsel in die Uniform und das Briefing. Alles Dinge, die so automatisch abliefen, dass sie meist keinen Gedanken daran verschwendete. Warum tat sie es heute? Weil sie es nicht erwarten konnte, Zürich und dem heutigen Abend den Rücken zu kehren. Um das Kleinliche, alles Griesgrämige und den herrschenden Kontrollwahn abzuschütteln. Ach nein, sie war ungerecht, Zürich war okay. Die Lebensqualität hoch und im Vergleich mit anderen Großstädten, die diesen Namen auch tatsächlich verdienten, immer noch überschaubar. Ja, die Limmatstadt bot viel. Sogar oft mehr als in anderen Ländern weit größere Städte. Dennoch war Zürich natürlich keine Metropole. Obwohl es sich zuweilen dafür hielt, konnte das niemand ernst nehmen, der tatsächlich einmal in einer gelebt hatte. Aber vermutlich machten gerade die kurzen Distanzen einen Teil der Attraktivität aus. Gewiss fehlte Zürich der Pariser Chic, Amsterdams Toleranz, das Pulsierende der afrikanischen Städte, Roms Geschichte, Miamis Licht, Lissabons Charme, Rios Flexibilität, Seouls Größe, die Aufbruchstimmung Berlins, das Geheimnisvolle orientalischer Städte, Londons Weltoffenheit, Venedigs Romantik, Tokios Ordnung, Delhis Chaos, Montreals Bilingualismus, Sao Paolos Unübersichtlichkeit oder New Yorks Unabhängigkeit. Aber Zürich war gut. Gut zum Leben. Mittlerweile fand sie das sogar im Winter. Wenn der Wind die grauen Wellen auf der Limmat vor sich hertrieb und über allem ein leichter Nebel schwebte. Oder der See wie ein verhangener norwegischer Fjord wirkte. Die Bäume nackt im Park standen und auf ihr Schneekleid warteten. Leise Flocken vom Himmel fielen, ihren feinen Tanz aufführten und schließlich gnädig jede Hässlichkeit zudeckten. Keine Jahreszeit war so voll starker Kontraste wie der Winter. Die garstige Kälte draußen gegen die überheizten Räume drinnen. Die traurige schwarz-grau-braune Übermacht in der Natur, bis sie urplötzlich in majestätisches Weiß gehüllt wurde. Aus dem Tod konnte über Nacht eine rein schimmernde Braut werden. Ja, beinahe hatte sie sogar mit dem Winter Freundschaft geschlossen. Aber das war vor dieser grausamen Kälte und diesem unerfreulichen Abend gewesen.

Dass sie jetzt Distanz brauchte, lag mit Sicherheit nicht an Zürich. Sie mochte ganz einfach das Gefühl, weit fortzukönnen. Heute ganz besonders. Aber auch sonst liebte sie das Reisen und alles, was damit verbunden war. Das andere Klima, das Fremde, das Neue, die Geräusche und Farben und so vieles, von dem sie jeweils gar nicht gewusst hatte, dass sie es vermisste. Geruchlich war Zürich ja eine langweilige Stadt. Autos fuhren mit Katalisatoren. Feuer im Freien wurden nicht geduldet. Restaurantküchen verbannte man in den Keller. Frische Wäsche trocknete im Tumbler. Die Menschen waren gewöhnlich sauber geduscht und nur dezent, wenn überhaupt, parfümiert. Wie anders war da Afrika, wo es bald bestialisch stinken und gleich darauf wieder himmlisch duften konnte. Giftig brennende Abfallberge muffelten neben herrlichen Blumenbüschen. Der nach aufdringlichem Schweiß riechende Arbeiter aß eines der sündhaft guten Teigbällchen direkt aus dem kochend heißen Frittieröl. Da wurde gelebt und zwar auf der Straße.

Ja, sie wollte weg. Weg aus der Schweiz, weg aus dieser Kälte. Nach Südafrika. Sie freute sich. Zuerst Johannesburg und dann weiter nach Durban. Es würde ein anstrengend langer Flug werden, aber sie hatte sich am Nachmittag ausgeruht und hoffte, die Passagiere würden es ihr während der Nachtstunden gleichtun, so dass sie nicht dauernd auf den Beinen zu sein brauchte. Sie mochte es wild. Eine Spur ungeregelter und einen Hauch freier. Allerdings waren die Assoziationen, die sie mit dem Kap der Guten Hoffnung verband, nicht nur unbeschwert. Sie war lange nicht mehr am südlichsten Zipfel des Schwarzen Kontinents gewesen. Aber was sollte ihr schon passieren. Abgesehen von der Crew und Andrea wusste niemand, dass sie ein paar Tage in der Regenbogennation verbringen würde. Und überhaupt, was beschwor sie hier die Geister der Vergangenheit herauf? Hm, na ja, ein Wunder war es natürlich nicht, dass sie an Nik denken musste.

Sie ließ Bahnhof, Einkaufspassage und Ankunftshalle hinter sich. Durch die sich automatisch öffnende Glasschiebetüre marschierte sie ins Freie. Wieder schnitt ihr die arktische Kälte schmerzlich ins Gesicht. Rasch beschleunigte sie ihren Gang, zog den Rollkoffer energisch hinter sich her und verfiel für die letzten Meter sogar in einen leichten Laufschritt.

Sie kramte ihren Badge aus der Tasche, ging durch die Schleuse und fühlte sich gleich viel besser. Es war, als wäre das Operationscenter der erste Schritt ins Ausland. Natürlich war es das nicht. Sondern effektiv erst, wenn sie den Schweizer Luftraum verließen, aber für sie war die Grenze bereits überschritten. War sie einmal hier drinnen, galt es Ernst und konnte losgehen.

3.

Im HDB, dem Hauptdetektivposten, waren sie für die Nacht zu viert eingeteilt. Pascal, Yvonne, Roman und er. Hinzu kam Martin, der Chef, mit dem er das Heu überhaupt nicht auf der gleichen Bühne hatte. Aber auch dieser Dienst würde vorbeigehen. Wenn er Glück hatte, wirkte sich die Kälte dämpfend auf die Menschen aus und sie konnten heute Nacht eine ruhige Kugel schieben. Andererseits, ein spannender Fall käme ihm ganz recht. Nicht nur, weil die Stunden damit schneller vorübergingen, er würde ihn auch davon abhalten, über den Abschied von Rebecca nachzugrübeln. Zudem hatte er durchaus Kapazität. Im Moment beschäftigte ihn nur eine einzige Pendenz. Er las die Einvernahmen zum Fall durch, überlegte, was er in die Ermittlungen schreiben sollte, und ließ sich das ganze Geschehen durch den Kopf gehen.

Die Kinder hatten die Polizei gerufen, weil sich ihre Eltern dermaßen aufs Dach gaben, dass sie um ihre Leben fürchteten. Die ausgerückte Grundversorgung hatte einen Detektiv beordert, nachdem sich die Sachlage als komplizierter als angenommen herausgestellt hatte. Während die Frau angab, von ihrem Mann geschlagen und bedroht worden zu sein, behauptete er das Gleiche von ihr. Und da sie beide Verletzungen aufwiesen und körperlich keine große Über- beziehungsweise Unterlegenheit feststellbar war, musste er dem genauer nachgehen. Wie so oft, schienen beide nicht unschuldig zu sein, und leid hatten ihm einzig und alleine die Kinder getan. Niemand hatte solche Eltern verdient. Die Erwachsenen hatten sich ausgewählt und trugen selbst Schuld. Der Nachwuchs hingegen konnte nichts dafür, in diese Familie hineingeboren worden zu sein. Überhaupt war das mit dem Kinderkriegen so eine Sache. Für alles und jedes brauchte man einen Abschluss, ein gutes Zeugnis, ein Diplom. Aber Kinder, Kinder bekommen durften alle. An die verantwortungsvollste Aufgabe der Welt kam jeder Idiot gratis und franko. Manchmal kam es ihm vor, als würfen diese alkohol- oder drogensüchtigen Sozialhilfeempfängerinnen ohne Unterlass Kinder auf die Erde. Während andere Tausende von Franken für künstliche Befruchtungen bezahlten oder Jahre für ein kompliziertes Adoptionsverfahren vergeudeten. Das Leben war ungerecht. In diesem Fall verwunderte ihn wenig, dass die pubertierenden Kinder ihrerseits alles andere als Engel waren. Und mittlerweile hatte er das Gefühl, in dieser Familie habe jeder jeden schon geschlagen.

»Machst du mit beim Pizza-Plausch? Wir bestellen uns was bei Domino’s.«

Der Kollege riss ihn aus seinen Gedanken. Hm, Pizza, nein, die konnte neben der seiner Mutter nur schlecht abschneiden. Andererseits, jetzt raus und sich einen Falafel oder Döner holen, war keine Alternative. Im Grunde war es ein Riesenvorteil, dass der Posten an der Zeughausstraße im Kreis 4 mitten im Amüsierviertel lag und die Verköstigung somit nie ein Problem darstellte. Aber im Augenblick war jeder Schritt durch die Kälte zu viel. Lustlos studierte er die anderen Hauslieferdienstwerbungen. Schließlich blieb er beim Inder hängen und noch während er überlegte, welches Tandoori es sein sollte, klingelte das Telefon. Da ihm schwante, dass aus dem Essen vorerst nichts würde, lauschte er mit einem Ohr dem Gespräch.

»Heinrichstraße. Eine Frau. Aha – ja … Alles klar, ich schicke dir jemanden.« Er hörte weiter, wie ein Stift übers Papier fuhr, der Drucker anrollte, gleich darauf etwas ausspie und dann den Ruf des Chefs. Wie bei einer Restaurantdurchsage, nur dass niemand das Gericht bestellt hatte. Ein Blick in die Runde machte ihm klar, dass er wohl in den sauren Apfel zu beißen hatte. Pascal hatte den ersten Fall übernommen und war schon weg. Yvonne war am Telefon und aus ihrem Blick sprach die nackte Verzweiflung, die war eingedeckt. Roman benahm sich, als hätte er nichts gehört, und hämmerte mit einer Verbissenheit auf die Tastatur, die an Sachbeschädigung grenzte. Andrea hegte allerdings den Verdacht, dass es sich bei seiner Beschäftigung um eine Privatangelegenheit handelte. Er kannte Roman und wusste, dass der Präsident einer Guggenmusik die Administration für den Verein mit Vorliebe während seiner Arbeitszeit erledigte. Er nickte Yvonne zu, um klarzumachen, dass er den Fall übernahm. Mit leisem Bedauern verließ er die noch nicht einmal halb ausgetrunkene Kaffeetasse und ging durch die offene Tür ins Büro des Vorgesetzten. »Ja? Worum geht’s?«

»Eine Tote in der Heinrichstraße. Vermutlich runtergefallen.«

»Unfall?«

»Tja, du Schlauberger, es ist deine Aufgabe, herauszufinden, wie sich alles zugetragen hat.«

Andrea verbiss sich eine Bemerkung und wartete stattdessen auf weitere Informationen. Er bekam einen Zettel in die Hand gedrückt, und der Chef gab weiter, was man ihm am Telefon mitgeteilt hatte.

Vielleicht war es ganz gut, hinauszukommen. Hier verpasste er nichts. Yvonne, die inzwischen ihr Telefongespräch beendet hatte, winkte ihm dankbar zu und meinte: »Den nächsten übernehme ich.«

Roman blickte kurz auf, tat weiterhin, als stände ihm das Wasser bis zum Hals, was es womöglich auch tat, aber bestimmt nicht arbeitsmäßig, und murmelte etwas Unverständliches. Positiv eingestellt, nahm Andrea es als ein Danke.

»Schon gut. Sehe euch später.« Damit zog er seine warme Jacke über und ging raus. Das Auto parkte direkt vor dem Eingang und er setzte sich auf das kalte Kunstlederpolster. Das Steuerrad fühlte sich an, als wäre es aus Eis. Fuck, wo hatte er seine Handschuhe gelassen? Die mussten drinnen auf der Hutablage in der Garderobe liegen. Sollte er nochmals reingehen? Und sich die pseudolustigen Bemerkungen Martins anhören? Nein, er konnte auch ohne Handschuhe überleben.