16,99 €

Mehr erfahren.

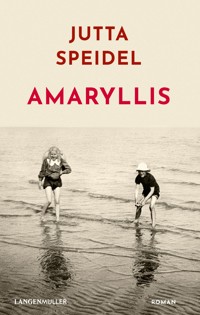

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Amaryllis« erzählt die bewegende Biografie von Valerie, die im leicht bohèmen Familienmilieu aufwächst und davon träumt, als große Artistin und weiblicher Clown in der männer-dominierten Zirkuswelt berühmt zu werden. Sie lernt ihre große Liebe Lorenzo kennen und geht mit ihm an die renommierte Zirkusschule Dimitri. Beide wollen Clown werden und die Ausbildung prägt sie sehr. Er schafft den Durchbruch in den Olymp der Zirkuswelt, während sie ihm als Choreografin, Managerin und Muse immer zur Seite steht. Sie lieben und respektieren einander, ihr Leben ist heiter und erfüllt. Trotzdem verspürt Valerie immer wieder eine gewisse Bedrückung und Trauer angesichts ihrer Rolle hinter dem Vorhang. In einem schwachen Moment überredet Lorenzo sie, statt seiner beim großen Zirkusfestival in Monte Carlo aufzutreten, mit gravierenden Folgen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Für meine Töchter Franziska und Antonia und für meine Enkel Yannis und Sophie

SE NON È VERO È MOLTO BEN TROVATO

»Alles was nicht wahr ist, ist gut erfunden.«

Giordano Bruno, 1548 –1600

1. 1954. Das bin ich, Valerie, soeben geboren!

Es ist ein Freitagmorgen, um genau zu sein, 8.03 Uhr. Heute ist der erste Frühlingstag laut Kalender. Wir schreiben das Jahr 1954. In diesem Moment spitzt die sanfte Frühlingsmorgensonne durch die noch blattlosen Bäume gegenüber von unserem Haus, in dem ich geboren wurde.

In wenigen Stunden wird mein Vater im Standesamt meinen Vornamen eintragen lassen. Auf dem kleinen Nachttisch neben dem Bett, in dem meine Mutter sich von meiner Geburt erholt, steht eine Amaryllis. Sie ist leuchtend rot und hat drei große Blüten.

Sie ist ein Winterblüher, jetzt jedoch blüht sie zu meiner Ankunft.

Es läutet mein Telefon. Man sei absolut untröstlich, verehrte Frau Valerie, heißt es vonseiten der Chefredaktion der Züricher Allgemeinen Zeitung. Nein, wirklich, so etwas hätte es noch nie gegeben! Gut, in den letzten beiden Jahren der Pandemie war schon der ein oder andere betroffen. Jedoch sei immer Ersatz zur Stelle gewesen, und man hätte es auffangen können. Aber jetzt im dritten Jahr! Mit diesen hirnrissigen Lockerungen, die ja jedem, wirklich jedem die Möglichkeiten gäben, privat in unzählige Massenveranstaltungen zu gehen. Gewiss, um Vorsicht wurde immer gebeten, aber natürlich ohne jede Kontrolle. Disziplin wäre Voraussetzung in Redaktionen, Rücksichtnahme eine Selbstverständlichkeit! Jedoch, wie jetzt, wo zwei Drittel des gesamten Feuilletons innerhalb eines Wochenendes schlichtweg ausgeknockt wurden.

Seit gestern nun auch noch der Feuilletonchef, der sogar schon seinen zweiten Booster hätte und so erpicht darauf sei, das Interview persönlich zu führen! Das wäre doch ein Schlag ins Gesicht.

Und nun sei guter Rat teuer.

So schnell würde sich die Situation sicher nicht entspannen.

Vorsichtig wolle man mich fragen, ob eine nochmalige Verlegung des lang geplanten Interviews überhaupt anzudenken wäre? Ließe sich dies mit seinen privaten Plänen denn überhaupt vereinbaren? Man hoffe doch sehr, dass er, wenn auch etwas später, noch dazu bereit wäre. Der Respekt vor ihm und seiner einzigartigen Virtuosität sei derart groß, dass man ihn nicht unbegleitet in seinen Lebensabend gehen lassen möchte. Man baue auf meine Solidarität und meinen Einfluss.

Es gäbe noch eine Variante, die man jedoch nur im äußersten Notfall in Erwägung ziehen wollte, jedoch müsse man sie zur Sprache bringen. Sozusagen als Notnagel. Ein Freelancer, Autor einiger sehr interessanter Sachbücher mit Bestsellerambition, kompetent, äußerst gebildet und bewandert und mit großem Einfühlungsvermögen ausgestattet. Er schreibe regelmäßig die Sonntagsglosse. Man könne ihn guten Gewissens als Gesprächspartner empfehlen.

Aber natürlich liegt alles in unserem Ermessen. Die Entscheidung muss nicht heute fallen. Wenn es jedoch ginge, wäre es schön, wenn die Antwort noch diese Woche überbracht werden könne.

Nun wolle man mich nicht länger behelligen, beende nun das Telefonat, nicht ohne beste Wünsche und Grüße an ihn auszurichten und natürlich in der Hoffnung auf baldige und vor allem positive Antwort.

Zwei Minuten später stehe ich unter der Dusche, um mir den Schleim abzuwaschen.

2. Das bin ich, Valerie, 4 Jahre

Ich wohne mit meiner Oma Emilie und meinen Eltern in einer kleinen Wohnung mit verglaster Veranda. Von dort kann ich auf den Bodensee schauen, wenn ich mir den kleinen Holzschemel aus dem Bad hole. Ich darf das nur, wenn ich verspreche, nicht das Fenster zu öffnen. Wir wohnen im dritten Stock. Doch ich würde gerne immer das Fenster öffnen, wenn ich hinausschaue, weil ich dann den Wind und die Geräusche besser hören könnte. Meine kleine Welt würde um ein Vielfaches größer. Wehen dann noch Düfte aus der Umgebung herein, kann ich abtauchen in meine Fantasiewelt. Die mag ich nicht teilen. Jedenfalls nicht sofort. Vielleicht später, wenn ich wieder aufgetaucht bin und die Gegenwart mir erlaubt, daraus ein richtig großes Paket zu schnüren, das ich dann verschenke.

Meistens ist die Beschenkte meine Oma Emilie. Sie hat’s aber nicht so mit meinen Flunkergeschichten. Sie ist sehr katholisch und auch ein bisschen streng und der Meinung, dass Flunkern eine Sünde ist, die man beichten muss. Aber um zum Beichten in die Kirche zu gehen, bin ich ja noch zu klein. Ich soll deshalb lieber bei der Wahrheit bleiben. Das verstehe ich nicht, denn alles, was ich bei meinen Ausflügen auf die Veranda erlebe, ist für mich wahr.

Trotzdem liebe ich meine Oma, sie hört mir zu, nimmt mich in den Arm und gibt mir das Gefühl, dass ich mich immer auf sie verlassen kann. Außerdem hat sie eine große Schublade in ihrem Schrank, die darf ich herausziehen. Sie ist schwer und voller kleiner Stoffrollen. Jedes Fitzelchen Stoff hat meine Großmutter seit Ende des Krieges 1945 aufgehoben und zusammengerollt, um es mit einem Gummiband oder einer Stecknadel zusammenzuhalten. Sie wird nie müde zu behaupten, dass man alles wiederverwenden kann. Und dann gibt es in der Schublade noch kostbare, leicht abgegriffene Blechdosen mit Bildchen darauf und Buchstaben. Darin verwahrt sie Knöpfe. Knöpfe in wunderbaren Farben und Formen. Edelweißknöpfe, Marienkäferknöpfe, kleine weiße Perlmuttkügelchen, große flache knallrote Scheibenknöpfe, Hirschhornknöpfe oder Holzrollen mit einem winzigen Metallring zum Annähen. Oma lässt mich alles betrachten, ich darf sogar Stoffrollen öffnen, und sie zeigt mir, wie ich sie wieder zusammenrollen und mit einer Stecknadel befestigt an ihren Platz zurücklegen kann. Diese Stunden, die ich alleine mit diesen Kostbarkeiten verbringen darf, sind mir heilig. Die Knöpfchen wandern zu geblümtem Stoff, aus dem ein kleines lustiges Festtagskleid für eines meiner vielen Puppenkinder entsteht. Vielleicht bekomme ich ja bald einmal so eine schöne Puppe. Sie sollte Arme und Beine bewegen können, lange Haare haben, dann würde mir meine Oma beibringen, wie man Zöpfe flicht, und ich dürfte mir aus den Stoffrollen schmale Bänder schneiden, die ich dann um die Zöpfe wickeln kann.

Währenddessen klappert es in der Küche, manchmal höre ich auch, wie der Fleischklopfer auf Fleisch gehauen wird. Ich mag kein Fleisch, es ekelt mich, und ich schiebe dann die Stückchen stundenlang von einer Backe in die andere, bis ich von meiner Oma erlöst werde und sie ins Klo spucken darf. Dann werden meine Eltern immer sehr sauer auf mich, weil die armen Kinder in Indien sich so freuen würden, wenn sie mal Fleisch bekämen, und ich undankbar sei. Das mag ich nicht hören. Ich weiß doch gar nicht, wo Indien liegt. Holländische Kartoffeln mit Käse überbacken ist auch so eine Sache, bei der es mich schüttelt. Mein Papa gerät regelrecht in Verzückung, wenn er am Holländischen Kartoffeltag eine Portion davon auf dem Teller hat. Meistens gibt es dazu Gurkensalat mit etwas Essig und Öl. Das versöhnt mich, und ich darf später in der Küche die Salatsoße trinken. Also stopfe ich mir ein paar Kartoffeln in den Mund, von denen ich vorher in einem unbeobachteten Moment Käse und Kümmel heruntergepopelt habe, schiebe einige Scheiben Gurke hinterher, und wenn sich alles gut vermischt hat, schlucke ich es schnell herunter. »Fertig!«, rufe ich dann und habe mir somit die Salatsoße garantiert. Später in der Küche, wenn ich meiner Großmutter beim Abwasch helfe, nickt sie in Richtung Salatschüssel und lächelt milde. Ihre hellblauen klugen Augen blitzen dabei, wir beide haben ein Geheimnis.

Meine Großmutter führt bei uns den Haushalt. Sie ist umhüllt von den unterschiedlichsten Düften. Morgens, wenn einer nach dem anderen aus den Federn schlüpft, duftet sie im Gesicht nach warmen Träumen, etwas tiefer zwischen Brust und Schoß nach frisch gemahlenem Kaffee, und von unten hoch, wo ihre bloßen Füße in den alten Pantoffeln stecken, müffelt es ein klein wenig nach Käse. Das alles zusammen ergibt meine Morgenoma. Über den Tag verteilt umweht sie je nach Tagesplan der Geruch von frisch gebügelter Wäsche, altem Staubsaugerbeutel, salzigem Nudelwasser, vollem Mülleimer, 4711 Kölnisch Wasser und manchmal Ei. Meistens samstags. Dann war ich mit ihr am Tag zuvor auf dem Markt. Am Freitagabend ist Badetag. Da heizt sie den Warmwasserboiler tüchtig ein. Ich werde als Erste in die Badewanne gesetzt. Sie ist dann halb voll, und um mich herum schwimmen ein paar gelbe Badeenten, ein Plastikschäufelchen, ein kleiner Eimer und ein rosafarbiger Waschlappen. Auf den Badewannenrand stellt sie mir ein Glas Hacker-Kindernährbier und einen Teller mit klein geschnittenem Schnittlauchbrot. Sie sagt, wenn ich davon etwas ins Wasser plumpsen lasse, muss ich das ganze Badewasser ausschlürfen. Dann kippt sie noch ein bisschen Badesalz ins Wasser, zwinkert mir zu und sagt: »Schiff ahoi.«

Als Nächstes ist dann meine Oma dran. Sie betritt das Badezimmer mit einem Ei in der einen Hand und ihrem Nachthemd in der anderen. Dann ruft sie nach meiner Mutter. Sie wickelt mich in ein frisches, leicht kratziges Handtuch und trägt mich unter vielem mütterlichem Gebussel und Gekicher ins Wohnzimmer. Im Badezimmer wird der Wasserhahn aufgedreht, und aus dem Schlitz unter der Türe dampft es gewaltig hervor. Wenig später dampft es dann nach Ei. Noch etwas später verlässt sie das Badezimmer in einem langen meist hellblauen Nachthemd mit bunten Streublümchen. Ihr dunkelblonder, dünner Zopf, der ihr fast bis zu den Knien reicht, baumelt glänzend und nach Ei duftend an ihrem Rücken herunter. Sie wünscht allen eine gesegnete Nacht und huscht geschwind in ihr kleines Schlafzimmer.

Nun sind meine Eltern dran. Sie haben das Privileg auf frisches Wasser. Bis der Boiler sich wieder aufgeheizt hat, sitzt mein Vater an seinem Arbeitstisch. Ich werde in meinen Schlafanzug gepackt und sitze mit meiner Mama auf dem Schlafsofa, wo noch nichts für die Nacht hergerichtet ist. Meine Eltern schlafen im Wohnzimmer, und das Sofa lässt sich jeden Abend mit wenigen Handgriffen in ein Doppelbett verwandeln. Mein abendliches Lieblingsspiel ist: Mama holt die Sachen raus, Valerie schlüpft in die Lade, Mama schiebt sie zu und ruft: »Valerie, Valerie, ja wo steckt denn mein Kind, mach mal piep.«

Ich rufe mit gedämpfter Stimme aus der Kiste »piiep«.

Das geht so lange hin und her, bis Zeit für ihr Bad ist.

Dann werde ich in mein Gitterbettchen gehievt, es gibt noch mütterväterliche Gutenachtküsschen, mein Papa sagt: »Klappe zu, Affe tot«!, löscht das Licht und schließt die Türe.

Ich konzentriere mich nun ausschließlich auf Geräusche, sehen kann ich ja nur wenig. Gerade mal den schmalen Lichtstreifen, der nun vom Badezimmer übers Wohnzimmer zu meinem Zimmer unter den Türen durchkriecht. Das macht mir manchmal Angst und regt meine Fantasie an. Dankbar nehme ich das leise Kichern und Gegluckse aus der Wannengegend an. Schwippschwapp macht es hin und wieder, dem folgt zweistimmiges Geraune, kurze Stille und dann ein Pssst. Diese Abläufe höre ich noch ein paarmal, und ich überlege mir, ob meine Eltern mit meinen Enten spielen. Jedenfalls stelle ich es mir ungemütlich vor, so lange im immer kälter werdenden Badewasser zu sitzen.

Mein Gitterbettchen, das nicht wirklich eines ist, da es keine Gitterstäbe hat, steht an einer Wand. Diese Wand trennt mich von Herrn und Frau Gumrum. Sie trennt uns nicht wirklich, denn wir sind befreundet und haben eine Verabredung. Sie sind meine Nachbarn, und ich habe sie gerne. In ihre Wohnung trage ich ein- bis zweimal in der Woche meine kleinen Fantasiepäckchen. Diese Wohnung und ihre Bewohner sind so ganz anders als die unsrige. Sie duftet auch ganz anders. Hier wabert stets ein würziger, süßlicher Duft durch die Luft. Er kommt aus den weißbraunen Wölkchen, die aus einer dunkelbraunen Blätterrolle strömen, an deren Ende es gefährlich glüht und die Herr Gumrum zwischen den Lippen oder dem Mittelfinger und Daumen hält. Fasziniert betrachte ich jedes Mal, wie nahe dieses glühende Ende Herrn Gumrums Nase kommt. Man muss sich das so vorstellen: Herr Gumrum ist eine rundliche Lokomotive, die in einem dunkelgrünen schweren Ledersessel sitzt, die Füße liegen auf einem lederbezogenen Schemel, und in der linken Hand hält er eine Zeitung. Auf dem rechten Sesselarm thront ein Messingtöpfchen für die Asche. Wenn es voll ist, setze ich es mir als Krone auf, die Lederlappen hängen über meine Ohren, wandere hoheitsvoll in die Küche und leere es in die Aschentonne.

In der Küche ist alles weiß, bis auf die Messingknöpfe der Schubladen und Küchenschrankfächer. Es sieht so edel aus, dass ich sofort fühle, wie meine Krone mit mir verwächst und ich mich in eine Prinzessin verwandle.

Ich nehme die beiden steifen Geschirrtücher vom Messinghaken. Eines binde ich mir als Rock um den Bauch, das andere lege ich als Umhang um die Schultern. So verlasse ich hoch erhobenen Hauptes die Küche. Man empfängt mich im Thronsaal. »Na, Prinzesschen, magst du ein Gelbwurstbrot?«, fragt mich Frau Gumrum freundlich. Ich nicke huldvoll, denn Prinzessinnen sprechen nicht mit Untertanen.

Die beiden sitzen an dem großen Esstisch. Eine lange weiße Tischdecke mit dicken Trotteln reicht fast bis zum Boden. Es gibt alles, was ich mir nur wünschen kann. Bauernbrot, Essiggurken, Silberzwiebeln, Leberwurst, und ich bekomme immer in einem kleinen Silberbecher ein Hacker-Nährbier, weil ich so dünn bin, und alle meinen, das wäre gut für mich. Es ist das Notfallprogramm, weil ich meinen Mund nicht mehr geöffnet habe, wenn sie mir Lebertran einflößen wollten. Ich habe die Zähne so fest aufeinandergebissen, dass es knirschte. Das Nährbier mag ich, aber ich darf es nur abends trinken, und auch nur ein Glas vor dem Schlafengehen. Wenn es also Abend ist, darf die Prinzessin unter das große Tischtuch kriechen und findet dort einen Teller mit Köstlichkeiten und den vollen Silberbecher vor. Dazu ein kleines, rosenbesticktes Kissen und eine kuschelige Decke aus Hasenfell, die innen mit Seide gefüttert ist. Das ist mein Himmelbett. Das Licht wird bis auf eine kleine Stehlampe gelöscht, und der Fernseher wird angestellt. Wir haben keinen. Wir haben auch keinen Mercedes wie Herr Gumrum, aber hier habe ich alles. Einen Fernseher, eine Krone und ein Auto. Ich darf, nachdem ich aufgegessen habe, noch ein bisschen in den Fernseher schauen, aber leider schlafe ich immer ein und wache dann in meinem Kinderbett auf. Wie das vor sich geht, verstehe ich nicht, aber es ist so. Vielleicht trägt mich ein Prinz hinüber.

Heute jedoch stehe ich in meinem Bettchen und horche mit einem Ohr an der Wand. Ich klopfe mit meinen Fingern dagegen. Fünfmal, dann horche ich wieder. Ganz leise höre ich Stimmen und klopfe erneut. Schritte kommen auf der anderen Seite der Wand auf mich zu. Fünf Mal Klopfen erfolgt darauf. Ich höre, wie eine Stimme sagt: »Schlaf wohl, mein Prinzesschen, bis morgen früh.« Dann wird eine Spieluhr aufgezogen, und durch die Wand höre ich ihr Lied.

»Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht,von Rosen bedeckt, schlüpf unter die Deck’. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.«

Ich lege mich unter meine Bettdecke und steige auf mein weißes Pferd. Fest um meine Taille gegürtet steht ein weißes Tutu mit Glitzersteinchen ab, und goldene Spitzenschuhe zieren meine Füße. Ich stehe auf dem Rücken des Pferdes und reite unter dem Jubel der Menschen, die in einer Zirkusarena sitzen, in die Manege. Ich winke und stehe kerzengerade auf den Zehenspitzen. Ich bewege mich unaufhörlich im Kreis, bis ich immer leichter werde und durchsichtiger und schließlich mit den Sternen in der Kuppel verschmelze.

3. Das bin ich, Valerie, 6 Jahre

Meine Mutter hat es eilig. Sie kniet vor mir auf dem Boden, krempelt das linke Bein einer knallroten Wollstrumpfhose auf, sagt »Fuß her«, und zieht sie mir bis zum Knie hinauf. Danach folgt das andere Bein. Nun muss ich mich an ihr festhalten, um in die kratzige, zu kurze Strumpfhose zu springen. Sie hält sie dabei am Bund fest. Es gelingt, und sie passt dann auch für ein paar Minuten, bis die gedehnte Wolle sich wieder zusammenzieht und der obere Teil der Hose bei jedem Schritt ein Stück nach unten rutscht. Ich bin immer noch so dünn und habe einen winzigen flachen Popo. Die Hose kann ja so nicht halten. Außerdem hat meine Oma sie zu warm gewaschen, und nun ist sie auch noch verfilzt.

Meine Mutter hat mit mir einen Termin. Wir fahren mit der Straßenbahn zu einer Kinderballettschule. Ich soll endlich schöner gehen lernen.

Vielleicht denken meine Eltern ja, dass es lustig für mich ist, wenn sie mich »Storch im Salat« rufen, oder »Deine Knie schlagen ja Funken beim Gehen«. Ich weiß dann gar nicht mehr, wie ich laufen soll, und gerate ins Stolpern. Wenn mein Papa dabei ist, lacht er und meint: »Na, Gott sei Dank sind ja deine abstehenden Ohren groß genug, dann fällst du nicht so schnell hin, mein kleiner Dumbo.« Ja, er meint es wirklich liebevoll, und ich darf ihm auch gar nicht böse sein. Ich heiße Dumbo, bin ein Storch im Salat und schlage Funken mit den Knien. Deshalb soll ich jetzt ins Ballett.

Als sich die Türe der Ballettschule öffnet, strömt mir ein intensiver Geruch aus Fußkäse mit Schweiß entgegen. Es würgt mich. Schon stürmen in Begleitung einer schwarz gekleideten älteren Dame jede Menge Kinder laut schreiend und lachend aus einem Saal. Das gefällt mir. Zum Teil tragen sie schwarze Turntrikots mit schwarzen Strumpfhosen, die Größeren das gleiche Ensemble in Rosa, und einige haben dazu noch kleine weit abstehende rosa Tüllröckchen darüber. Zierliche Schläppchen an den Füßen ergänzen das Bild. Ich bin total hingerissen. Sofort fällt mir auf, dass sie in einer ganz bestimmten Art und Weise alle gleich gehen. Sie machen kleine, schnelle Schritte, indem sie die Füße nach außen stellen. Dazu muss man sicher die Pobacken zusammenkneifen. Ich stelle mich heimlich genauso hin und spüre die Wirkung. Wenn ich von nun an immer meine Pobacken zusammenklemme, wird schon bald die Strumpfhose nicht mehr runterrutschen. Vielleicht bekomme ich auch dickere Waden. Adieu Storch, adieu Funken schlagende Knie. Willkommen Muskelkater.

Selbst meine Mutter steht plötzlich in einer eleganteren Haltung vor der schwarzen Dame, während sie die Formulare für meine Aufnahme in die Ballettschule unterzeichnet. Sie redet auch gestelzter, so als ob sie vom Theater kommt.

Erstaunt stelle ich fest, dass ich ein paar Zentimeter größer werde, vor allem wird mein Hals länger. Der kleine Kugelbauch, den ich mir als Ausgleich zum flachen Hintern angeeignet habe, zieht sich nach innen, zugleich stellt sich ein dringendes Bedürfnis ein, sofort Pipi machen zu müssen, und ich schlage einen Fuß über den anderen, ohne zu wissen, dass ich mich bereits in dritten Position des klassischen Balletts befinde.

Zur Ballettschule gehört ein kleines Geschäft, dahin gehen wir im Anschluss. Sprachlos betrachte ich all die herrlichen Dinge. Flache Schuhe, weiche Schuhe mit Absatz, harte mit Metallspitze, ganz besonders auffallende mit Glitzersteinen. Trikots in allen Größen und Farben mit langen oder kurzen Armen, tief dekolletierte und hochgeschlossene. Hosen mit weiten oder ganz engen Beinen. Tüllröcke, so schön, dass ich weinen könnte. Meine Knie werden weich, und ich möchte mich einfach nur in diese schönen Sachen legen, mich darin wälzen und nie mehr aufstehen. Wie durch ein dichtes Wattepaket höre ich meine Mutter sprechen. Bling, Blang, Bling klingelt in meinem Kopf eine Triangel. Eine unsichtbare Hand wirft mich hoch und fängt mich in einer Pirouette wieder auf. Ich möchte mich verbeugen, ein huldvolles Lächeln liegt auf meinen Lippen, möchte Küsschen werfen, Dankbarkeit zeigen.

»Jetzt stell dich mal richtig hin, ich möchte sehen, ob das schwarze Trikot passt«, holt meine Mutter mich zurück auf den Boden der Tatsachen. Ernüchtert betrachte ich das schmucklose, schwarze kurzärmelige Trikot, das meine Mama vom Schritt bis zur Schulter dehnt, um dann doch das Größere zu nehmen, damit ich nicht gleich rauswachse. Dann soll ich noch in die Schläppchen steigen, die nähme sie auch ein bisschen größer, mir könne man ja beim Wachsen zuschauen, ruft sie gunstheischend der Verkäuferin zu. Die hätten hinten an der Ferse ein Gummiband, so rutschten sie bestimmt nicht. Dass mir dieses Gummiband aber wehtut, registriert und ignoriert sie zugleich. Mit ihrem Lieblingssatz »Jetzt stell dich nicht so an.« schleift sie mich zur Straßenbahn. Die ist voll. Wir müssen stehen. Zwischen dem Gesicht meiner Mama und dem meinigen liegt bestimmt ein Meter, trotzdem redet sie unaufhörlich. Sie beteuert mir, was das jetzt für eine große Chance für mich wäre, meine Haltung und meinen Gang verbessern zu können, bevor ich im Herbst in die Schule käme. Papa und sie würden viel Geld dafür bezahlen. Auch, dass ich immer die Arme so baumeln ließe, als ob sie nicht zu mir gehören würden, könnte man doch endlich in den Griff kriegen. An meiner Aussprache soll ich auch noch arbeiten, dieses SCH könne man ja nicht verstehen, es hieße Schwein und schwer und nicht Slein und sler. Damit solle sich die Oma oder Frau Gumrum beschäftigen, bei ihr, meiner Mutter, wäre ich ein hoffnungsloser Fall. Sie liebe mich wirklich ganz, ganz tief und freue sich für mich, dass ich nun ins Ballett ginge. Um ihre Liebe noch zu bekräftigen, drückt sie mich mit dem Arm, an dem ihre schwere Handtasche hängt, fest an ihren Oberschenkel. Mir kommen die Tränen, auch ein bisschen vor Rührung, und ich nehme mir ganz fest vor, sie nicht zu enttäuschen.

Seit einiger Zeit gibt es im Leben meines Vaters und dadurch auch für uns ein neues Ritual.

Er steht morgens sehr zeitig auf, macht Katzenwäsche, nimmt sich die von meiner Oma am Abend vorbereitete Jause inklusive Thermoskanne aus der Küche und schleicht sich aus dem Haus. Am Nachmittag, wenn die Sonne schon ein bisschen tiefer am Himmel steht, macht sich dann meine Mutter zu Fuß auf den Weg zum Bahnhof, um ihn abzuholen. Sehr oft fragt sie mich, ob ich sie begleite. Das tue ich gerne, nicht unbedingt, weil ich so scharf darauf bin, raus an die frische Luft zu kommen, sondern, weil sich oft für mich in der Aktentasche meines Vaters etwas versteckt hat. Der andere Grund ist Kurt. Meine Mutter nennt ihn Kurt.

Ich bin mir gar nicht so sicher, ob mein Vater das weiß. Sie grüßt Kurt nämlich immer nur auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg tut sie so, als sei sie ins Gespräch mit meinem Vater verwickelt, wenn wir an Kurt vorbeigehen. Ich bemerke, dass er dann immer ein wenig verwirrt ist und ihr heimlich hinterherblickt.

Kurt ist Schutzmann und sieht sehr gut aus. Bei seinem Anblick pocht mein Herz immer ein wenig schneller. Er steht auf einer kleinen rot-weiß gestreiften Insel. Die Insel befindet sich auf einer Kreuzung, und in der Mitte fährt die Straßenbahn. Elegant steht Kurt in seiner weißen Uniform mit Mütze und schwarzem Gürtel, an dem ein Schlagstock hängt, auf seiner Insel. Am Revers eine Trillerpfeife, und in den weiß behandschuhten Händen hält er eine weiße Kelle mit einem roten Licht in der Mitte. Er dirigiert geschmeidig alles, was auf ihn zukommt. Ich bestehe immer darauf, eine Weile zuzugucken. Er pfeift und winkt mit schneller Hand herannahende Autos, stoppt den Verkehr, indem er sich elegant einmal um die Achse dreht, breitet dann die Arme seitlich aus, um sich Sekunden später einer neuen Straße zuzuwenden. Kurz darauf nähert sich die Straßenbahn mit Gebimmel, Kurt stoppt den Verkehr, winkt uns Fußgängern zu, dass wir die Straße überqueren sollen, um eventuell noch rechtzeitig zur Trambahnhaltestelle zu kommen. Meine Mutter nimmt diese Gelegenheit wahr, um laut »Danke, Kurt!« zu rufen, und er schafft es doch tatsächlich, ihr noch freundlich zuzuwinken, ohne dabei Auslöser für ein plötzliches Losfahren verschiedener Autos zu sein. Ich zähle stumm: Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Ja, er dirigiert einen Walzer! Ich versinke vor Bewunderung und Liebe und beschließe, lieber Schutzfrau als Prinzessin zu werden. Oder beides: Schutzfrau im Tutu und mit Spitzenschuhen.

Beim seitlichen Eingang des Bahnhofes gibt es eine Rampe. Am Ende der Rampe steht meist ein Bus. Dieser Bus hat winzig kleine Fenster, und der Einstieg ist hinten. An solchen Tagen bin ich sehr aufgeregt. Ich bete darum, dass der Zug meines Vaters Verspätung hat, damit ich die Ankunft der Reisenden, die in den Bus steigen, beobachten kann. Der Ablauf ist immer gleich. Einige Minuten vor der Ankunft steigen zwei bewaffnete Polizisten aus dem hinteren Ausgang. Ebenso vorne aus der Beifahrertür, am Steuer sitzt ein grün gekleideter Fahrer. Alle drei positionieren sich am Bus. Nach ein paar Minuten kommen an einer langen Kette, die am Handgelenk eines weiteren Polizisten befestigt ist, Männer in schlabbrigen grauen Monteuranzügen aus dem Bahnhof. Sie sind an einem Bein und am Handgelenk an die Kette gefesselt. Keiner der Männer spricht ein Wort. Ich höre nur die kurzen Befehle der Polizisten. »Einsteigen, schneller, schneller, na los jetzt. Tür zu! Abfahrt!« Dann setzt sich der Bus in Bewegung und fährt rasch weg.

Jedes Mal löchere ich meine Mama, wer die Männer denn sind. Woher sie kommen und wohin sie fahren. Ob sie böse sind oder einfach nur arme Leute. Wo ihre Familien sind … Und jedes Mal bekomme ich dann auch die unbefriedigende Antwort meiner Mutter: »Schatz, das weiß ich alles nicht, aber die sind in jedem Fall böse und kommen von irgendeiner Arbeit, meistens vom Straßenbau, und nun fahren sie in der GRÜNEN MINNA wieder zurück ins Gefängnis.«

Wie aufregend, wie gruselig, ich will da mitfahren und mir die Gesichter dieser bösen Männer anschauen. Will sie fragen, was sie angestellt haben, will sie weinen sehen, vielleicht will ich den einen oder anderen auch trösten und ihm ein Stück Schokolade geben, ein Film läuft in meinem Kopf ab, ich muss es wissen!

Seit einigen Tagen gilt mein sehnsüchtiger Blick durch die Glasscheiben unserer Veranda einem geschäftigen Treiben auf der Schäferwiese, die unweit unseres Wohnblocks liegt. Von hier aus, wenn ich mich auf die Fußspitzen stelle, das Fenster öffne und mich verbotenerweise etwas hinauslehne, kann ich genau verfolgen, was da vor sich geht.

Erst kamen sechs Traktoren, die je einen bunten Waggon zogen. Sie stellten sich in einem großen Halbkreis mitten auf die Wiese, koppelten die Waggons ab und fuhren wieder weg. Nach einer Weile kamen sie wieder mit Anhängern, die jedoch unterschiedlich groß und auch nicht bunt waren, dafür bis auf kleine Fenster geschlossen. Diesem Tross folgten Autos, aus denen Männer stiegen. Die hatten sich anscheinend jede Menge zu erzählen. Immer, wenn ich nachschaute, standen sie noch beieinander oder liefen herum, um irgendetwas auszumessen. Gegen Abend fuhren sie wieder weg. Im Laufe des heutigen Tages kamen alle wieder zurück. Einige Waggons wurden ausgeladen. Lange Stangen, sicher Hunderte, die ineinandergesteckt und in Bodenplatten verankert wurden. Auf einem Handwagen ziehen zwei Männer etwas schweres Rundes genau in die Mitte des entstandenen Zwölfecks. An dem Ding hängt ein schwarzer Schlauch. Das Geschrei der arbeitenden Männer dringt bis zu mir hinauf, wenngleich ich nicht verstehen kann, was sie sagen. Es sieht so aus, als hätten einige von ihnen mehr zu bestimmen als andere, und zwei, die immer wieder laute Kommandos brüllen, scheinen die Häuptlinge zu sein. Mittlerweile sieht die Konstruktion wie ein großer hölzerner Weihnachtsstern mit einem Loch in der Mitte aus. Jetzt tragen vier Männer einen weiteren kleineren Stern zu diesem Ungetüm. Daran hängen zwölf lange, schwere Taue. Schließlich schließen sie den Schlauch an ein Gerät, das plötzlich sehr laut wird und seltsame Geräusche macht.

Wie von Geisterhand hebt sich der Stern mit den langen Stangen in die Höhe. Dann senkt er sich wieder hinab. Die Männer palavern noch eine Weile, steigen in ihr Auto und fahren weg.

Mich zerreißt es vor Neugierde. Meine Oma, die in der Küche werkelt und von all dem nichts mitbekommen hat, tut meinen Fragenschwall lapidar ab.

»Spätzchen, die bauen doch den Zirkus auf, hast du denn die Plakate nicht gesehen?«

»Klar habe ich Plakate gesehen, aber ich kann doch nicht lesen, was draufsteht, Oma!« Das sieht sie ein und reicht mir die Schüssel mit Teigresten. Während ich genüsslich den süßen Teig schlecke, stellt sie den Ofen ein, schiebt den Kuchen ins Rohr, nimmt die Schürze ab und mir die Schüssel und schaut auf ihre Armbanduhr. »So, jetzt haben wir eine halbe Stunde Zeit, zieh dir schnell ein Jackerl über und Schuhe an, wir schauen uns jetzt den Zirkus an.«

Na ja, so viel gibt’s da nicht zu sehen, das Zelt liegt ja platt am Boden. Da jedoch das Gelände nicht abgesperrt ist und ich unbedingt die bunten Wagen sehen will, gehen wir einfach hin. Sie sind wunderschön bemalt, einer davon ganz besonders, und meine Oma liest mir die Aufschrift vor, die daraufsteht. »ZIRKUS BARANI, DIREKTION«.

Diese Aufschrift halten zwei Clowns wie ein Banner. Die Clowns haben rote Nasen und weiße Gesichter mit roten Wangen und einem riesigen lachenden Mund. Der eine trägt einen verbeulten schwarzen Hut, und bei dem anderen stehen gelbe Haare wirr vom Kopf ab. Beide haben viel zu große Schuhe an und weite pludrige Hosen, über die sie entweder ein geringeltes Unterhemd tragen oder ein ausgebeultes löchriges Jackett. Ich kriege sofort richtig gute Laune bei ihrem Anblick und ziehe meine Oma zum nächsten Zirkuswagen.

Darauf ist ein gepunktetes Pferdchen gemalt, auf dessen Rücken eine blonde Zirkusprinzessin in Spitzenschuhen steht. Sie trägt ein hellblaues Trikot mit einem halblangen golden glitzernden Röckchen, das vom Körper absteht. In der einen Hand hält sie ein zierliches weißes Schirmchen hoch. Der andere Arm ist zur Seite ausgestreckt. Auch sie lächelt bezaubernd.

Auf dem nächsten Wagen ist ein Löwe mit weit aufgerissenem Maul und gefährlichen Zähnen zu sehen. Ein Mann mit langem Stock in der einen und einem roten Reifen in der anderen Hand steht vor ihm. Auch er ist hübsch gekleidet, mit schwarzen Hosen und schwarzem Frack, wie meine Großmutter diese lange merkwürdig aussehende Jacke nennt. Auf den drei weiteren bunt bemalten Waggons sieht man fliegende Menschen am Trapez und auf dem anderen eine Frau, die eine Flöte an ihre Lippen hält und sich zu einer grün schillernden und bestimmt sehr gefährlichen Schlange hinunterbeugt. Sie ist ihr mit dem Gesicht so nahe, dass ich mich ernsthaft fürchte. Der letzte und von allen Waggons der längste ist mit einem Elefanten bemalt. Natürlich hält er den Rüssel hoch, denn, so behauptet meine Oma, das bringt Glück. Er steht inmitten einer bunten Blumenwiese auf einem runden rot-blau-weiß gestreiften Ponton. Er sieht glücklich und zufrieden aus. Ich will unbedingt in diesen Zirkus. Jeden Tag wünsche ich es mir lautstark. Meine Oma verspricht es mir. Erst aber soll ich mich noch ein paar Tage gedulden, denn die Vorstellungen beginnen erst am Wochenende.

Das dauert mir viel zu lange. Ich will jetzt dorthin, nicht morgen oder übermorgen. Ich kann ja den Männern helfen, damit es schneller geht. Sobald ich wieder Menschen auf dem Platz sehe, werde ich hinunterlaufen und meine Hilfe anbieten. Meine Großmutter findet das eine super Idee, aber jetzt muss ich ihr erst mal helfen, den Kuchen aus dem Rohr zu holen, und ein großes Stück davon zu essen.

Der Rest der Woche ist ein Graus. Immer wenn ich nach den Arbeitern auf der Wiese sehe, soll ich irgendetwas tun. Einkaufen mit Oma, mit Mama zur Schneiderin, weil ich für die Sommerferien ein neues dünnes Kleidchen brauche.

»Du wächst wie der Spargel im Frühjahr so schnell«, sagt die Schneiderin, während sie Maß nimmt. Na toll, jetzt bin ich auch noch ein Spargel, denke ich und kann sie gleich noch weniger leiden. Sie ist dicklich, hat Stecknadeln im Mund, wenn sie spricht, schnauft ordentlich, wenn sie sich zu mir runterbücken muss, und hat schrecklichen Mundgeruch. Mama hält große Stücke auf sie, sie wäre einfach die Beste und könne aus allem etwas zaubern. Na, dann soll sie mal mich möglichst schnell von hier wegzaubern, hinein ins Zirkuszelt.

***

Und dann darf ich auch noch ins Ballett. Sie hoffen, dass aus dem x-beinigen Dumbo ein hoheitsvoller Schwan wird. Wir dürfen zwar zur Musik von Schwanensee unsere un, deux, trois, plié – grand plié – premier position machen, aber ich hasse es, wenn Madame mir mit ihrem Stöckchen in die Kniekehlen sticht. Wenn ich Pech habe, haut sie mir damit auch auf die Schultern. Insbesondere, wenn ich gerade mit allergrößter Eleganz einen Arm im Rundbogen über meinen Kopf halte. »Runter mit den Schultern«, brüllt sie dann, und schon drückt sie mir das Stöckchen auf das Schulterblatt.

Ich kann sie dann gar nicht leiden, die Madame. Sie hat ihre Lieblinge. So einen kleinen runden Knödel lobt sie immer über den grünen Klee. Ich gebe mir wirklich die allergrößte Mühe, und auch Frau Gumrum meint, meine Arme baumeln überhaupt nicht herunter. Also es bringt doch was. Außerdem darf ich bei der Ballettaufführung, die vor der Sommerpause für die Eltern stattfindet, bei der Polonaise mittanzen. Für den Schwanensee im Tutu reicht’s noch nicht, behauptet die Madame bei meiner Mutter, aber für die Polonaise. Dafür jedoch benötige ich ein Dirndl. Ich besitze aber kein Dirndl, also muss ich wieder zur Dampfwalze, die mir ein Dirndl auf den Leib zaubert. Dort krieg ich richtig Ärger, weil ich mindestens zehn Lagen Tüll unter dem Rock haben möchte, damit das blöde Dirndl wenigstens von der Taille absteht. Wenn ich das nicht kriege, mach ich nicht mit. Ich zetere so lange und drücke Krokodilstränen, bis sowohl meine Mutter als auch die Schneiderin entnervt aufgeben. Tutu, wird mir streng versichert, ginge absolut nicht, jedoch würde sie mir ein kleines Höschen nähen, an das sie drei Reihen Spitze näht. Die Zuschauer würden bestimmt begeistert sein und mich für einen Schwan im Dirndl halten. Okay, das versöhnt mich ein bisschen.

***

Dann ist es endlich Freitag. Das herrliche Zelt steht, und meine Großmutter hält ihr Versprechen und geht mit mir in den Zirkus. Ich bin unsagbar aufgeregt. Noch nie war ich so gespannt. Es ist Nachmittag, und viele Kinder an der Hand ihrer Eltern oder Großeltern strömen auf die Wiese zu, aber ich habe keine Angst, nicht ins Zelt zu kommen, denn wir waren so schlau und haben gleich nach dem Mittagessen die Karten gekauft. Sicherheitshalber gab’s Pfannkuchen mit Apfelmus, ein Garant, dass ich esse. Jeder Bissen verströmte trotz der Aufregung mittägliche Harmonie anstelle ständiger Ermahnungen, doch endlich aufzuessen.

Wir haben zwei Plätze in der Mitte, und ich habe über die beiden vorderen Reihen freie Sicht. Zum Glück setzt sich vor mich niemand Großes oder Dickes, sonst klettere ich auf den Schoß meiner Oma, denn ich will nichts versäumen.

Es ist so weit. Vier Scheinwerfer erhellen die Manege. Über Lautsprecher ertönt eine Fanfare und dann Musik. Di-de-de-da-de-de-deradedade-di-de-de-da-de-de-deredere, der rote Vorhang teilt sich, und ein vornehmer Herr mit schwarzem Zylinder betritt die Arena. Ich klatsche vor Begeisterung. Er lüpft den Hut, verbeugt sich und begrüßt uns Kinder, Mamas und Omas, Papas und Opas und wird jäh unterbrochen von zwei rotnasigen Tollpatschen, die unter viel Getöse hereinstolpern. Der feine Herr ist irritiert, verbeugt sich erneut, nochmals ertönt die Fanfare, wieder werden wir Kinder begrüßt, und bevor er weitersprechen kann, lüpft es seinen Zylinder vom Kopf. Die beiden Clowns haben versucht, ein Seil von einem der Balken zum gegenüberliegenden Balken zu spannen, und dabei den Zylinder in hohem Bogen in die Luft katapultiert. Einer der Clowns fängt ihn und stolpert mit seinen riesigen Latschen auf der erhöhten Bande, die die Arena säumt, im Kreis. Unter Johlen der Zuschauer rennt nun der zweite Clown, gefolgt vom feinen Herrn, hinter ihm her, bis durch abruptes Stehenbleiben alle drei zu einem Knäuel zusammenpurzeln. Die Menge kugelt sich vor Lachen. Nachdem sich Beine und Köpfe entwirrt haben, fallen sich die drei unter schier nicht enden wollenden Entschuldigungsbezeugungen mehrmals in die Arme. Der Zylinder sitzt jetzt wieder auf dem Kopf des feinen Herrn, er verbeugt sich erneut, begrüßt uns Kinder, während sich die beiden Clowns unter Verbeugungen rückwärts schlurfend zum Ausgang bewegen. Nur hat sich irgendwie der Gürtel der Hose des feinen Herrn im Ärmel des einen Clowns verfangen. Gerade begrüßt er mit eleganter Geste die erwachsenen weiblichen Zuschauerinnen, als seine schwarze Hose zu Boden fällt und er in grauen Knickerbockershorts dasteht. Brüllendes Gelächter lässt die Manege erbeben. Natürlich muss auch ich laut lachen, meiner Oma entfährt ein lautes »Oh Gott!«. Bei dem Versuch, die Hose wieder hochzuziehen, stolpert er über seine eigenen Füße und verliert erneut den Zylinder. Für Sekunden verschwindet der feine Herr hinterm Vorhang. Dann streckt er seinen Kopf durch den roten Samt, begrüßt uns Kinder und die Omas und Opas und Mamas und Papas und wünscht uns allen eine schöne Vorstellung.

Kurz hatte ich überlegt, ob ich aufstehen und dem armen Tropf zu Hilfe kommen soll. Jedoch hält mich instinktiv meine Oma an der Hand fest, flüstert »Hiergeblieben!«. Sie kennt mich halt zu gut. Die nächste Stunde verbringe ich im Schwindel. Mal sehe ich mich mit zwei Akrobaten durch die Lüfte fliegen, dann stehe ich im Tutu auf einem Pony, verknote mich, lande im Maul des gefährlichen Tigers, der sich am Ende als die beiden Clowns im Tigerkostüm entpuppt, bin das Sitzkissen unter dem Hintern des Elefanten und werde vom Zauberer in eine Kiste gesperrt und zersägt. Gibt es etwas Schöneres?

Es ging eigentlich ganz schnell. Ich will es ja auch endlich hinter mich bringen. Im Grunde hatte ich mich bereits während des Gesäusels am anderen Ende der Leitung entschieden. Taktisch finde ich es jedoch sinnvoll, dass ich die Redaktion zwei Tage auf eine Antwort habe warten lassen. Zwei Tage sind die Schallgrenze. Mehr könnte einem als Desinteresse ausgelegt werden, weniger, als ob man so ein Interview dringend notwendig hätte.

Ja, ich habe mich schnell entschieden. Die Variante ist eine Chance. Chefredakteure neigen zur Arroganz und Selbstüberschätzung. Am liebsten hören sie sich reden. Ein Autor jedoch ist neugierig, kann zuhören und hat Fantasie. Das Gespräch würde nicht einfach werden.

Ich habe sowohl den Tag, die Uhrzeit sowie den Ort vorgegeben.

Die Untröstlichkeit der Sekretärin war offensichtlich. Umso mehr wolle sie alles daransetzen, unverzüglich den Autor, den man natürlich bereits kontaktiert hatte und der seinerseits auf eine schnelle Antwort dringt, da er mitten in seinem ersten Roman steckt, zu erreichen.

Das ist gut, denke ich mir. Sogar sehr gut. Somit wird er sich gut vorbereiten, um keine Zeit zu vergeuden. Er lebt am Westufer des Zürichsees, eine halbe Stunde vom Züricher Hauptbahnhof entfernt. Dies zur Info, falls wir mit dem Zug kämen. Einen Besuch seinerseits in unserer Tessiner Heimat habe ich sofort abgelehnt. Nein, nein, habe ich gesagt, eine Reise ist immer belebend und erfrischend. Im Alter tut man es sowieso viel zu selten. Die Bequemlichkeit spielt einem einen Streich. Der Zürichsee ist ein guter Platz für ein Gespräch.

Ich werde einen Tag früher hinfahren, habe ich mir vorgenommen. Ich werde mich in diesem Landgasthof in Herrliberg für zwei Nächte einmieten. Der Blick von dort oben ist fantastisch, genau wie die Küche. Man kann fast den ganzen See überblicken. Bei guter Sicht bis ins Berner Oberland schauen. Jetzt im Mai wird der Eiger noch tief verschneit sein. Wenn dort im Westen die Sonne hinter diesem unbezwingbaren Massiv blutrot untergeht, werde ich wieder gläubig, nehme ich mir vor.

Die Mandel-, Kirsch- und Apfelbäume werden in voller Blüte stehen. Würzig und saftig duftet das Gras, und, wer weiß, vielleicht nehme ich meinen Badeanzug mit und schwimme im See.

Ich habe mir die Mittagszeit für unser Treffen ausbedungen. Bei Erwähnung der Lokalität registrierte ich Erstaunen bei der Sekretärin; sie legte eine Kunstpause ein, in der sie sich offensichtlich sammeln musste. Danach lachte sie souverän und beteuerte, dieser Ort sei zwar ungewöhnlich, jedoch wenn man sich dort wohlfühle durchaus akzeptabel. Ich habe die Badeanstalt in Küsnacht vorgeschlagen. Bei schönem Wetter sitzt man an kleinen Tischen direkt am See. Kann sogar die Beine im Wasser baumeln lassen. Der Wirt ist italienischer Schweizer, es gibt immer frischen Fisch und Pasta und dazu köstlichen Wein, zuvor einen Apero, und so wir Lust auf sein selbst gemachtes Eis hätten, wäre das doch eine runde Sache, füge ich beruhigend hinzu. Der Wetterbericht für die nächsten Tage ist vielversprechend. Morgen fahre ich los. Übermorgen sitze ich mit dem Autor am See.

Danach wird es mir gut gehen.

4. Das bin ich, Valerie, 10 Jahre

Ich gehe in die dritte Klasse Grundschule. Meine Familie und ich sind umgezogen. Weg von der Schäferwiese, weg von meiner geliebten Loggia, wo ich so ganz für mich sein konnte, und weg von meinen Freunden Gumrum. Ich war traurig, ich mag meine Gewohnheiten, auch wenn ich in der letzten Zeit abends nicht mehr so oft an die Wand geklopft habe. Ins Ballett gehe ich auch schon lange nicht mehr. Irgendwann hat meine Mutter eingesehen, dass meine Begabungen eindeutig woanders liegen müssen. Wo genau, habe ich ihr noch nicht verraten.

In der Schule zeichnet sich auch keine echte Begabung ab, wenn man von Turnen und Handarbeit absieht. Deutsch mag ich wirklich richtig gerne, weil ich da Geschichten schreiben muss. Jedoch werden meine Aufsätze von der Lehrerin durch ihren Rotstift so schlimm verunstaltet, dass man meine Geschichte gar nicht mehr richtig lesen kann. Ich muss die Korrektur leider zu Hause abzeichnen lassen. Das Resultat sind tiefe Seufzer und ein sehr besorgtes Gesicht meines Vaters. Als Belohnung darf ich dann immer den Nachmittag an seinem Schreibtisch sitzen und stundenlang Hunderte von Wörtern abschreiben. Ich kann nicht garantieren, dass ich sie beim nächsten Mal nicht wieder falsch schreibe. Sie gehen nicht in meinen sonst so kreativen Kopf hinein. Ich kann auch mein Geschriebenes x-mal durchlesen, für mich ist alles richtig. Ich mag es vor allem, wenn die Geschichte fliegt, Purzelbäume schlägt und Juhu schreit. Was sind dagegen so ein paar dumme Rechtschreibfehler. Wozu braucht man Kommas und Punkte, ist doch egal. Fesseln muss das Geschriebene. Doch meine Lehrerin fesselt es nicht, und ich bekomme regelmäßig eine schlechte Note wegen Themaverfehlung. Um dieses grundsätzlich einmal zu besprechen, hat sie meine Mutter zu sich diktiert. Da hat sie sich aber geschnitten, denn mittlerweile lieben meine Eltern und vor allem die Oma meine Fantasie. Sie begegnen dem Unverständnis der Lehrerin mit Humor und unterstützen mich, indem sie mir ein wunderschönes blau gebundenes Buch schenken, in das ich hineinschreiben soll, was immer mir gerade so in den Sinn kommt. Zum Abschied von Gumrums bekomme ich den edlen schwarz-goldenen Füllfederhalter mit Tintenfass von Herrn Gumrum. Da Herr Gumrum es an der Lunge hat und seine dicken Zigarren nicht mehr raucht, wird mir auch noch das Messingkrönchen verliehen, für den Fall, dass ich doch noch einmal im Leben mit Spitzenschuhen und Tutu auf einem Pony reiten sollte. Man weiß ja nie. So bin ich jedenfalls gerüstet.

***

Ich habe zwar meine Veranda verloren, dafür aber einen Garten gewonnen.

Wir sind raus aus unserer schönen Stadt am Bodensee aufs hügelige Land gezogen. Meine Eltern wollten für uns alle mehr Platz. Nun hat jeder ein Schlafzimmer, meine Eltern noch ein Arbeitszimmer, ein riesiges Wohnzimmer zum Garten hinaus und eine richtige geräumige Küche. Das Beste jedoch ist, dass wir zwei Klos haben und ein Badezimmer.