19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

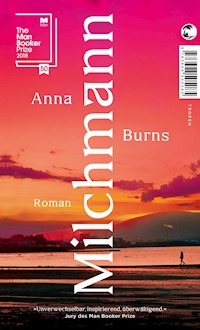

- Herausgeber: Tropen

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1969 beginnen in Nordirland die Troubles. Doch Amelia Boyd Lovett versucht, sich auf ihre Habseligkeiten zu konzentrieren. Jeden Tag schaut sie sich die Schätze an, die sie unter ihrem Bett in einem abgewetzten Koffer versteckt: ein kleines Plastikschaf, ein Gebet für einen Penny, eine Tube Glitzer. Und siebenunddreißig Gummigeschosse. Die sammelt sie, seitdem die britische Armee angefangen hat, damit zu schießen. Belfast. Amelia ist acht, als die Troubles beginnen. Zum Ende der Unruhen ist sie Mitte dreißig. Dazwischen spannt sich die Geschichte eines Mädchens, das in einer verrückten Gesellschaft aufwächst und dabei ganz auf sich gestellt ist – trotz der Großfamilie, mit der es unter einem Dach lebt. Amelia will um jeden Preis vergessen, was um sie herum passiert. Und das ist so einiges: Schülerinnen, die bewaffnet herumspazieren, Babys, die Bomben sein könnten oder auch nicht, Jugendliche, die sich als Ordnungshüter aufspielen, und Heimwege, die ein bitterböses Ende bereithalten. Wenn Amelia überleben will, muss sie ihren eigenen Weg finden. Aber kann sie das an einem Ort, an dem die Menschen jedes Gefühl füreinander verloren haben? »Fantastisch: schockierend, bewegend, eindrucksvoll.« Daily Mail

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Anna Burns

AMELIA

Roman

Aus dem Englischen von Anna-Nina Kroll

Tropen

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Tropen

www.tropen.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »No Bones«im Verlag Flamingo, London

© 2001 by Anna Burns

Für die deutsche Ausgabe

© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: Zero-Media.net, München

Unter Verwendung der Daten des Originalverlags,Foto: © Elena Dorfman, Illustration: © Jamie Keenan

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-50014-1

E-Book ISBN 978-3-608-11864-3

Für Georgia, für Margaretund für Mitzi

Donnerstag, 1969

Die Unruhen begannen an einem Donnerstag. Um sechs Uhr abends. So jedenfalls erinnerte sich Amelia daran. Am sonnigen Morgen jenes Tages stand sie um kurz nach halb elf am oberen Ende der Herbert Street, in der sie wohnte, an der Kreuzung zur Crumlin Road gegenüber der Protestantischen Pommesbude, streichelte ihre Raupen und unterhielt sich mit ihren Freunden. Ihre Freunde waren Roberta und Fergal und Bernadette und Vincent und Mario und Sebastian, und während sie sich so unterhielten, kam eine weitere Freundin, Bossy, mit ihrem Gokart angefahren und sagte:

»Seiter nicht traurig? Ich bin traurig.« Und dann sagte sie nichts weiter.

So war Bossy. Sie warf einen Informationshappen aus, um ihr Interesse zu wecken, und dann machte sie dicht, wie versehentlich, und dann standen sie da, neugierig und verwirrt, und bettelten nach mehr. Amelia war auch neugierig und verwirrt, aber sie weigerte sich, nach mehr zu betteln. Vincent hingegen tappte jedes Mal in die Falle.

»Was meinst’n du? Was meinst’n du? Was meinst’n du?«, rief er.

»’s gibt Ärger«, sagte Bossy, und sprach jetzt ganz schnell, weil ihr Kopf fast platzte vor lauter neuem Wissen, das rauswollte. »’s geht heute los. In Derry isses schon losgegangen. ’s wird gefährlich, und das heißt was Schlimmes. Das heißt, dass wir nicht mehr hier spielen können.«

Die anderen guckten sie nur an. Wie konnte etwas so gefährlich sein, dass sie nicht weitermachen konnten wie sonst? So übel, dass sie nicht mehr oben an ihrer Straße spielen konnten? Sie warteten ab, ob Bossy weitere Informationen preisgab. Das tat sie nicht. Sie hatte ihnen den zweiten Happen hingeworfen und wartete jetzt ihrerseits darauf, dass ihr gespanntes Japsen das nächste Stichwort lieferte. Amelia war genervt.

»Wir brauchen dich nicht, um uns das zu erzählen, Bossy«, sagte sie. »Das wissen wir schon, wir wissen das schon« – dabei wussten sie gar nichts.

»Ach so«, sagte Bossy. Sie ließ den Kopf hängen. Sie hatte gedacht, sie bräuchten sie. Aber sie nahm Amelia beim Wort, denn im Großen und Ganzen war sie selbst nicht so wachsam und argwöhnisch und ausdauernd misstrauisch wie Amelia, und sie hob eine Raupe auf, die ihrer Freundin aus dem Haar gefallen war. Sie gab sie zurück, und Amelia nahm sie entgegen und schämte sich jetzt ein bisschen, dass sie so bissig gewesen war. Wenn Bossy doch bloß nicht andauernd das Sagen hätte haben wollen.

»Na ja«, sagte Amelia und setzte die Raupe in ihre Tasche, auf fünf andere, die schon drin waren. Sie versuchte, großzügiger zu sein. »Wir wissen nicht alles, Bossy. Vielleicht kannst du uns die paar Kleinigkeiten erzählen, die wir noch nicht wissen.«

Das tat Bossy also. Ihre Laune besserte sich gleich, und ihr zufolge, aber da mochte sie das eine oder andere dazuerfunden haben, hatte ihre Ma, nachdem sie die Nachrichten gehört und mit den Nachbarn gesprochen hatte, ihrem Pa erzählt, dass es Krawalle geben würde und dass jetzt, falls noch irgendwo Ausrüstung eingelagert wäre – das hieß: Waffen, erklärte Bossy –, eindeutig der Zeitpunkt sei, um sie wieder rauszuholen. Es würde Schießereien und Bombenanschläge und Nahkämpfe geben, und wenn sie nirgendwo anders unterkämen, wenn sie nicht aus Ardoyne raus- und wegkämen, müssten sie wohl oder übel in ihren Betten verbrennen.

Das klang zu dick aufgetragen. Das musste doch ausgedacht sein, wie sonst konnte es sein, dass keiner der anderen davon gehört hatte? Natürlich hatten sie die Gerüchte gehört. Alle hatten die Gerüchte gehört. Aber da war es um Derry gegangen, das war ein anderes Land, ein anderer Planet. Was hatte Derry mit Belfast und mit ihnen zu tun?

Also taten sie Bossys Neuigkeiten ab und spielten an jenem Tag an der Straße wie immer, auf der einen Seite der schmalen Crumlin Road, die sie vom Protestantischen Shankill auf der anderen Straßenseite trennte. Es war offensichtlich, dass Bossy sich nur hatte wichtigmachen wollen, weil sie wieder alles über alles wusste. Und es war genauso offensichtlich, dass sie da etwas ganz gehörig falsch verstanden hatte.

***

Die Unruhen begannen an einem Donnerstag. Um sechs Uhr abends. Und sieben ganze Tage später, Amelia zählte mit, konnte sie kaum glauben, dass sie tatsächlich immer noch im Gange waren. Jeden Abend hatte man sie seitdem früh hereingeholt, und es waren dicke Bretter von innen und außen vor die Fenster montiert und die Vorder- und Hintertür sicher verschlossen und verriegelt worden. Amelia lebte mit ihrer Ma und ihrem Bruder Mick und ihrer Schwester Lizzie und ihrer Tante Dolours und ihrem Pa zusammen, wenn er da war, aber das war er oft nicht. Er war bei der Handelsmarine, und deshalb war er diesmal in Südamerika. Amelias Ma schickte ihm immer Telegramme. Sie wusste nicht, ob er die bekam oder nicht. Neben den Menschen, die mit Amelia zusammenwohnten, gab es noch ihre geliebte Raupenschar, ihre Papierpuppen, den trächtigen Hund der Familie und Jat, einen Freund ihres Bruders. Amelias Mutter war auch schwanger, und obwohl Amelia das mit dem Hund und den Welpen verstand, konnte sie das mit ihrer Mutter und dem Baby irgendwie nicht verstehen. Ihr Verstand konnte eine derart seltsame Information einfach nicht greifen, und so kam es, dass sie es immer und immer wieder einfach vergaß.

Am Mittwoch nach dem ersten Donnerstag, an dem Bossy ihnen die Neuigkeiten überbracht hatte, zählte Amelia vom Anfang der Straße aus auf der einen Seite dreizehn und auf der anderen neun Häuser, die in diesen Unruhen bislang niedergebrannt worden waren. Amelias Haus war das achte von unten, sodass ihren Berechnungen und den Gesetzen der Vernunft zufolge noch sechs Häuser dran waren, bis die Brandstifter bei ihrem anlangten. Am Abend bevor die Krawalle losgingen versuchte sie, ihrer Mutter das zu erklären. Sie hatte gedacht, das würde sie beruhigen und ihr Mut machen, aber seltsamerweise tat es das nicht.

»Amelia!« Ihre Ma wirkte ziemlich außer sich. »Um Himmels willen, Kind, ich weiß nicht, was du da redest. Lass mich jetzt in Frieden. Die Sache ist sehr, sehr ernst. Geh und sei still und sei brav für deine Ma.«

Amelia versuchte nicht weiter zu erklären. Manche Leute machten Sachen eben anders. Die Frauen des Haushalts hatten offenbar ihre eigenen Ansichten zu diesen Hausniederbrennungen und zu diesem Krieg. Die Bretter waren befestigt, die Frauen hatten ihre Knüppel und ihre Backsteine und ihre Messer und ihre Schürhaken parat, alle Behälter waren mit Wasser gefüllt, und der lange Schlauch war am Wasserhahn. Lizzie und Amelia wurden in Straßenkleidern, Regenmänteln und Schuhen mit Kissen und Decken unter den Tisch gesetzt und sollten dort schlafen. Mick und Jat, die zwölf waren, durften den Frauen helfen. Lizzie mit ihren acht Jahren war sehr genervt, denn sie durfte das nicht.

Der Hund saß bei ihnen unterm Tisch. Er war angeleint und ebenfalls sehr genervt. Er wusste, dass etwas nicht stimmte und dass bald das Geschrei und die Männerschritte und der ganze Krach draußen wieder anfangen würden. Er zog an der Leine, die ans Tischbein gebunden war. »Lasst sie nicht von der Leine. Die kommt uns nur ins Gehege«, sagten die Frauen. Amelia redete beruhigend auf sie ein. Lizzie hielt sie am Nackenfell fest.

Lizzie knurrte und fletschte die Zähne, weil sie auf diese Quengelliese von kleiner Schwester aufpassen musste. Amelia wusste, dass sie sauer war, und wollte sie aufmuntern. Sie kitzelte sie im Nacken und schlug vor, ihr eine Geschichte zu erzählen, aber Lizzie hatte kein Interesse an den Fünf Freunden oder Mary Poppins oder Herrn Macbeth, einem Königsmörder, und war absolut abgestoßen von einer Märchenprinzessin Petruschka, die weinte, nur weil sie im russischen Schnee hingefallen war. Ihre Mutter machte das Licht aus, damit niemand durch die Ritzen zu ihnen hereinspähen konnte. Nur das Feuer glühte, und das war heruntergebrannt. Amelia hatte noch eine andere Idee, aber weil sie zur Erstkommunion gegangen war, wusste sie, dass es eine Sünde und eine schlechte Idee war. Ihrer Mammy würde das gar nicht gefallen. Sie fragte sich, ob sie das wohl beichten müsse. Sie beschloss, es nicht zu beichten. Und nun, wo das geklärt war, lehnte sie sich zu Lizzie rüber, um ihr ins Ohr zu flüstern.

Die Bomben waren losgegangen, aber noch war niemand gekommen und hatte versucht, in ihr Haus einzubrechen. Amelias Mutter und Mick waren in der Küche an der Hintertür. Ihre Tante Dolours und Jat hatten sich an der Eingangstür positioniert. Der Hund knurrte, und Lizzie schaute finster. Amelia fasste sie am Arm.

»Komm, wir raten, was in die Luft geflogen ist, Lizzie«, flüsterte sie. Lizzies Interesse war geweckt, und sie hörte sofort auf mit dem Wütendsein. Aber ihre Fantasie war in dieser Hinsicht viel größer als Amelias. Sosehr sich Amelia auch anstrengte, sie kam gedanklich immer nur bis zur Kirche und zur Schule. Sie hasste die Kirche, aber das war nichts verglichen mit dem, was sie für das Schulgebäude empfand. Sonst gab es nirgendwo Gebäude, in denen sie das Gefühl hatte, nicht funktionieren zu können. Keine Frage, diese beiden hatten es verdient, in die Luft gejagt zu werden. Bei jeder Bombe, die hochging, versuchte Amelia zu schätzen, wo sie ungefähr gewesen sein könnte. Lizzie hingegen vernichtete einfach jedes Bauwerk in Belfast, dann schlug sie vor, als Nächstes zu raten, wer erschossen worden war. Das klappte nicht so gut. Sosehr sie sich auch anstrengten, es wollte ihnen nach jedem Schusswechsel bis auf ein paar Lehrer kein Name einfallen. Irgendwie war dieser Teil des Spiels nicht so einfach wie der erste.

Amelia tastete nach ihren Raupen. Sie klammerten sich nicht mehr mit den lustigen kleinen Mäulern und Füßchen an ihre Finger, sondern krabbelten nun über die Decken. Sie spreizte die Hände, um sie im Dunkeln zu finden.

»Pssst!«, flüsterte Tante Dolours, denn der Hund winselte jetzt, und Lizzie fing wieder an zu murren. Sie hörten ein Geräusch. Ein leises Geräusch. Es kam von draußen.

Es war an der Tür. Es versuchte, den Briefkasten aufzudrücken. Der Briefkasten war vier Tage zuvor von Amelias Ma versiegelt worden. Wer immer das war, gab auf und schlich vom Briefkasten zum Fenster. Sie standen direkt auf der anderen Seite, nur die Holzbretter, eine Glasscheibe und ein paar Zentimeter zwischen ihnen und Jat.

Amelias Ma und ihr Bruder kamen auf Zehenspitzen aus der Küche und tasteten sich mit ihrer Tante Dolours zu diesem Fenster vor. Aber sie stellten sich nicht genau davor, damit sie nicht erschossen würden. Draußen wurde geflüstert. Drinnen konnte man es hören. Wer immer da draußen war, schien einen Plan zu haben. Es gab ein Gekratze und Gequietsche gefolgt von Gebiege, und bald war klar, dass sie etwas mit dem äußeren Brett machten. Mick lauschte, dann sah er seine Mutter an. »Die haben Werkzeug dabei, Ma«, sagte er. »Die nehmen das Brett ab.«

Amelias Ma tastete nach dem Schürhaken, dann legte sie ihn wieder hin und nahm das Brotmesser, dann legte sie auch das wieder hin und vergewisserte sich eilig, den dicken Bauch vor sich hertragend, ob das zweite Brett, das innere, auch ganz bestimmt fest war. Die Leute draußen bekamen das erste ab. Es fiel, und es krachte, und sie brachen in lautes Gebrüll aus. Dann machten sie sich wieder am Fenster zu schaffen und schlugen sofort das Glas ein.

Hiebe landeten auf dem Holz. Schwere. Richtig schwere. Es wurde von außen mit irgendwas auf das innere Brett eingeschlagen, und dann ertönten aus dem Garten noch lautere Schläge. Hals über Kopf rannten die Jungs hin und ließen die Frauen allein. Der Lärm hielt an. Und dann hörte plötzlich alles auf. Ein hinterhältiges Klopfen ertönte an der Haustür von Amelias Familie.

»Hallo?«, säuselte eine Stimme. »Jemand zu Hause?« Es hätte eine Männerstimme sein können. Aber auch eine Frauenstimme. Es war ein Mann. Die Stimme war verstellt. Sie war gespielt. »Wir sind’s doch nur«, sagte sie. »Seid keine Spielverderber. Warum macht ihr nicht einfach auf?«

»Hör auf mit dem Quatsch«, zischte eine andere Stimme. »Immer musst du so eine beknackte Show abziehen. Komm her und hilf mir, das Ding hier abzumachen.«

Amelias Ma, ihre Tante und die Jungs versuchten, ein zweites Innenbrett über dem ersten Innenbrett anzubringen. Lizzie rollte unter dem Tisch hervor und eilte ihnen im Dunkeln zur Hilfe. Bellend und jaulend riss der Hund sich halb los, sein Bauch schwang hin und her, die Welpen schwappten darin herum. Er zerrte den Tisch hinter sich her, und als Amelia das Tier an der Leine zurückziehen wollte, sah es rot und schnappte nach ihr.

Dann vergaß Amelia alles. Sie fiel zurück unter den Tisch und fing an, sich Sorgen zu machen, schreckliche Sorgen. Sie machte sich Sorgen um ihre Raupen, die sich alle verirrten. Und um ihre Papierpuppen. Die Puppen und deren Papierkleider schnitt sie jede Woche aus der neuesten Bunty aus, und sie verwahrte sie in einem kleinen Stapel auf dem Fensterbrett neben ihrem Bett. Sie hatte sie eigentlich vor den Krawallen herunterholen wollen, um sie hier bei sich zu haben, aber in der ganzen Hektik hatte sie es vergessen. Sie hatte sie oben liegenlassen, und da waren sie jetzt, ganz allein, hatten nichts an. Amelia war hier unten, mit nur noch zwei Raupen. Der Rest war verschwunden.

Sie schlief ein. Sie träumte, sie würde einen Apfel von einem Apfelkarren kaufen, der am Ende ihrer Straße, der Herbert Street, stand. »Herbert Street, Herbert Street.« Sie fragte sich im Traum, ob sie das gerade laut sagte. Der Mann, der ihr den Apfel verkaufte, sagte, er sei der Teufel und habe, da sie ja im Erstkommunionsalter sei, eine lange Liste ihrer Sünden, falls sie mal einen Blick darauf werfen wolle. Doch statt sie ihr zu zeigen, verwandelte er sich in eine rotgestreifte Spinne und lachte nur laut. In Wirklichkeit gab es an der Stelle überhaupt keinen Apfelkarren. Das wusste sie – selbst in diesem Traum wusste sie das. Als sie aufwachte, hatte sie ihre Straßenkleidung noch an, lag ausgestreckt auf der Couch, und Lizzie, die im Schlaf stöhnte, lag halb auf ihr drauf. Das Deckenlicht war an, und Amelia schleckte sich die Hand ab. Sie dachte, es wäre der Saft von dem Apfel, den sie dem Teufel abgekauft hatte. Aber es schmeckte nur nach warmer, schwitziger Haut. Sie hörte mit dem Lecken auf und wischte sich die Hand am Arm ab. Es war Morgen. Obwohl das Brett noch vorm Fenster hing, wusste sie, dass Morgen war. Die Krawalle waren vorbei. Alle waren weg. Sie wollte sich einen Schluck Wasser holen und musste noch immer den Schemel vor die Spüle rücken, um dranzukommen. Es war dunkel. In der Küche war das Licht nicht an und das Brett noch vorm Fenster. Sie konnte das Wasser nicht sofort aufdrehen. Zuerst musste sie feste ziehen, dann noch fester, um den langen Schlauch vom Wasserhahn abzukriegen.

Sie schlief wieder ein, dann wachte sie wieder auf, dann schlief sie wieder ein, dann wachte sie richtig auf. Ihre Ma und ihre Tante und die anderen waren schon auf den Beinen. Es war still. Amelias Ma war losgegangen, um zu schauen, ob man noch Telegramme verschicken konnte. Mick und Jat waren draußen, um in Erfahrung zu bringen, was in der Nacht passiert war. Amelia zog mit zwei Raupen, ihren Papierpuppen, deren austauschbare Kleider inzwischen mit Klebeband festgemacht waren, und ihrer Freundin Roberta los, um zu zählen, wie viele Häuser diesmal abgebrannt waren. Amelias Tante Dolours sagte, sie solle nicht zu weit weggehen und nicht mehr oben an der Straße herumlungern. Tante Dolours selbst holte erst das äußere Brett von der Straße und dann den Besen aus dem Haus und fegte die Glasscherben auf. Lizzie, die gerade weit weggehen und überall herumlungern wollte, wo sie nicht herumlungern durfte, wurde stattdessen in den Garten geschickt, um die ganzen verkohlten Stöcke loszuwerden. Es war Donnerstag. Der zweite Donnerstag, seit Bossy Amelia vorgewarnt hatte. In Amelias Kopf und ihren Berechnungen zufolge hieß das, dass nun die bisher zweite Woche dieser Unruhen anbrach.

Ein offenbar grundloses Verbrechen, 1969–1971

James Tone wurde 1953 in einem Zweiparteienhaus in Old Ardoyne in Belfast gezeugt. Seine Eltern hatten die beiden Zimmer im ersten Stock und die Verwandten seiner Mutter, die Lovetts, die beiden Zimmer im Erdgeschoss. Noch bevor ihr Kind geboren war, zogen die Tones nach England, und mit diesem Umzug kappten sie alle Bande zu Irland.

Jamesey wuchs in London auf, wo seine Eltern selten mit ihm und kaum miteinander sprachen und nie irgendjemanden zu sich einluden. Die kleine, stille Mutter verbrachte ihre Abende auf der Sofakante und übte, harmlos zu lächeln, während der kleine, stille Vater krumm in seinem Sessel saß und der Frau und dem Jungen konzentrierte böse Blicke zuwarf. Von Zeit zu Zeit musste er aufstehen, um sie zu schlagen. Eines Tages, als Jamesey zwölf war, regte sich etwas in ihm, und er sagte zu seinem Vater:

»Dad, was ist los?«

Das war so unerhört, dass dem kleinen Mann die Luft wegblieb, und als er sich von dem Schrecken erholt hatte, sprang er aus seinem Sessel auf, schnellte durch den Raum und schlug seinem Sohn mit der Faust ins Gesicht. Er stieß ihn zu Boden, beförderte ihn zerrend und tretend in die Küche und suchte dort in seiner Wut nach etwas, womit er ihn umbringen konnte. Aber da, wo er stand, kam er an nichts heran, also riss er stattdessen, seinen Jungen immer noch zu Boden drückend, am Gasherd und riss so lange daran, bis dieser umfiel. Als der Herd umgefallen war und Mr Tone die Hände frei hatte, stemmte er sich mit aller Kraft und allem Gewicht auf den Herd, bis sein Sohn auf den schwarz-weißen, glänzenden Bodenfliesen darunter aufhörte zu zappeln und das Bewusstsein verlor.

Das Kind kam auf die Intensivstation. Neun Wochen lang war es im Krankenhaus. Es wurden Meldungen über den schrecklichen Unfall verfasst, die Erwachsenen verloren kein Wort mehr darüber, und James konnte sich nicht erinnern. Aber als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hielt er sich nur noch selten zu Hause auf, ging lieber zu Freunden oder Bekannten. Vier Jahre später, an seinem sechzehnten Geburtstag, trat er in die britische Armee ein.

Im November 1969 wurde er nach Belfast versetzt. Sobald das Boot angelegt hatte und sie einquartiert waren, ging es los, mit Helm, Gewehr und Rucksack auf Patrouille durch die Straßen der Falls. Alle kamen aus den Häusern, um ihn zu begrüßen. Er kriegte Tee und Brot, Tee und Kuchen, Tee und Kekse, Tee und Chips, Tee und Limo, Tee und Zigaretten. Tee.

Er freute sich, er freute sich sehr, aber über nichts freute er sich mehr als über eine ganz bestimmte Sache, die er wenige Tage vor der Abreise von seiner Mutter erfahren hatte. In einem ihrer seltenen Gratispreisgabemomente war herausgekommen, dass es in Belfast Leute gab, mit denen er verwandt war. Familie. Er hatte gewusst, dass es Tones in der Republik gab, aber über die schwieg man wohl besser. Diese neuen Verwandten jedoch hießen Lovett und lebten an diesem Ort, an dem auch er bald wäre. Natürlich hieß das, dass er sie besuchen würde.

Am gleichen Abend zog Jamesey also wie ein paar andere Soldaten, die Verwandtschaft im Land hatten, in Uniform und mit drei Freunden aus seiner Einheit los, um die Lovetts in Ardoyne zu besuchen. Statt seines Gewehrs hatte er Geschenke dabei, und den ganzen Weg über fürchtete er, dass es nicht die richtigen waren und dass sie, egal wie viele er mitgebracht hatte, irgendwie doch nicht ausreichen würden. Seine Mutter hatte keine Ahnung, wie viele Lovetts es inzwischen gab, aber sie erzählte ihm alles, was sie wusste und woran sie sich erinnern konnte. Also besorgte er Haken und Ösen und Knöpfe und Schleifchen für eine Tante Mariah, die große Näherin, und fürchtete dann, dass er doch lieber Parfüm hätte kaufen sollen; er besorgte Milchschokolade für eine Tante Dolours, die vielleicht lieber dunkle mochte; Zigaretten für eine Tante Sadie, die vielleicht gar nicht mehr rauchte; nichts für einen Onkel Tommy, der so gut wie nie da war; eine Perlenkette für eine Cousine Lizzie, die neun oder zehn sein musste, und eine silberne Gürtelschnalle, die er in Dover mit einem russischen Soldaten getauscht hatte, für einen Cousin Mick, der, wie seine Mutter gehört hatte, ungefähr drei Jahre jünger war als er selbst. Als Reserve hatte er weitere Süßigkeiten für eventuelle weitere Verwandte dabei, und als er sich auf den Weg machte, fürchtete er, dass keiner von diesen Leuten ihn mögen würde, und dann fürchtete er, dass sie ihn vielleicht anfangs mögen würden, sich das aber ändern würde, wenn er ohne die geringste Absicht irgendwas falsch machte.

Bald kamen die vier Soldaten an dem dunklen Küchenhaus in der Herbert Street in dem kleinen, alten, Katholischen Stadtteil namens Ardoyne an. Nur Private Paton trug eine Waffe, seine eigene, ungenehmigte Pistole. Er nahm sie überallhin mit, weil es sich gut anfühlte, und die meisten anderen Soldaten setzten sich, so sie denn selbst noch keine hatten, ebenfalls damit auseinander, wie sie sich unzugelassene Faustfeuerwaffen besorgen konnten. Die vier erreichten die Straße um kurz nach acht Uhr abends, und das kühle Lüftchen machte ihren Atem vor dem schummrigen gelben Licht aus den Wohnzimmern sichtbar. Das Licht kam von den wenigen Fenstern, die noch nicht verrammelt waren, und der letzten Straßenlaterne, die noch nicht kaputt war. Es stellte sich heraus, dass die Zweifamilienhäuser weiter oben in der Straße, in denen die Lovetts in den Fünfzigern gelebt hatten, bei den Krawallen abgebrannt waren, kurz bevor die britische Armee eingetroffen war. Aber nachdem er ein paar Anwohner befragt hatte, die vor die Tür kamen, um sie zu begrüßen, fand Jamesey heraus, dass diese Lovetts nur ein paar Häuser weitergezogen waren. Sie gingen zu der Tür, die die Nachbarn ihnen gezeigt hatten, klopften, und sofort waren Hundegeheul und eine Kinderstimme zu hören.

»Mammy! Die Tür, Mammy! Da ist jemand an der Tür. Mammy, hör doch mal! Da ist jemand an der Tür.«

»Wer ist da?«, fragte eine Frauenstimme. Sie hielt Abstand, war nicht direkt hinter der Tür. Jamesey sagte:

»James Tone hier. Bridey Tones Sohn. Bist du das, Tante Mariah?«

Es wurde still, dann folgte heftiges Geflüster, ehe Riegel zurückgeschoben wurden und die Tür sich fast ganz öffnete. Eine hochschwangere Frau Mitte dreißig mit dickem seitlich geflochtenen Zopf schaute die vier Soldaten, die da vor ihr standen, um den Türrahmen herum an. Sie wirkte verblüfft, und dann ging die Tür weiter auf, sodass sich das volle Licht auf die vier ergoss. Sie wurden in das kleine Haus gezerrt, in dem man direkt im Wohnzimmer stand, und von den drei Schwestern, alle Mitte bis Ende dreißig und mit geflochtenen Zöpfen, freudequietschend begrüßt. In den Gesichtern sah Jamesey Tone die pure Verblüffung und noch etwas, das ihn froh machte. Sie waren überglücklich, ihn zu sehen, und weil ihm warm ums Herz wurde und er sich nicht mehr so beklommen fühlte, war er selbst bald überglücklich. Er bemerkte ein Mädchen, hübsch, interessiert, kein bisschen schüchtern, das sehr neugierig zusah. Das war Lizzie, und ein kleineres Mädchen, sieben oder acht, war hinter den Hund gesprungen, um sich zu verstecken. Der Hund war ein mittelgroßer, knurrender, gereizter Mischling mit schweren Zitzen, der gar nicht mehr aufhören wollte zu knurren, die seidige Schnauze war komplett in Falten gelegt. Er fletschte die Zähne, und sein Blick schoss von einem Fremden zum anderen, aber er rührte sich nicht von der ausgefransten Decke, die er auf dem Boden wie einen Schatz hütete.

Der Hund wurde von den Frauen angeschrien, dann wurden die anderen englischen Jungs von Jamesey vorgestellt, dann wurden die vier auf Stühle gesetzt, und die Frauen standen einfach vor ihnen und starrten sie an. Nach einer Weile kamen sie zur Besinnung und lachten, und der Teekessel wurde aufgesetzt, und Lizzie wurde zu Dallisons geschickt. Sie sollte Kuchen und Kekse holen und was es dort im Laden sonst noch Leckeres gab. Mit roten Wangen und froh, weil alles so lief, wie er es sich erträumt hatte, machte Jamesey seine Tasche auf und verteilte die Geschenke.

»Wo bist du denn stationiert?«, fragten die Tanten. »Wie geht’s deiner Ma?«, fragten sie. »Die schreibt ja nie.« Und nach kurzem Zögern: »Lebt er noch, der Typ, du weißt schon, dein Pa …?«

Jamesey beantwortete die Fragen über seine Familie und lächelte dabei die Jüngste an. Zwischen den Ohren des Hundes hervorlugend blieb sie in der Ecke hocken. Besonders aufmerksam betrachtete sie die lange Narbe, die sein Pa ihm irgendwann verpasst hatte. Sie ging von der Schläfe bis runter zum Kiefer. Als sie merkte, dass er sie ansah, schaute das Mädchen schnell weg zum nächsten Soldaten, dann zum nächsten – kurze Haare, grüne Kluft, rosige Gesichter, glänzende Stiefel. Sie zog jedes Mal den Kopf ein, wenn Greg Paton sie dabei erwischte, wie sie ihn musterte, und duckte sich gleich wieder, wenn sie wieder hinsah und er immer noch zwinkerte und Grimassen schnitt.

»Wo ist Onkel Tommy?«, fragte Jamesey nun seine Tante Mariah. Von einem riesigen Teller nahm er sich Battenbergkuchen, den sie ihm aufdrängte.

»Ach, im Krankenhaus ist er, der Tommy. Macht’s absichtlich. Für die Aufmerksamkeit. Ihm gefallen die ausländischen Krankenschwesterlein. Südamerika diesmal.«

»Ist er sehr krank?«

»Ach, keine Ahnung. Ach, glaub nicht. Der hat ganz schöne Reserven, wenn er will. Ruht sich aus, flirtet ein bisschen. Alles nur gespielt. Hat eigentlich nix. Der wird uns noch alle überleben.«

Sie setzte sich behutsam auf den Schemel, lächelte, atmete tief durch und richtete ihre Schwangerschaft vor sich aus. Sie sprach nicht weiter über ihren Ehemann, und Jamesey erkannte, dass er, als verloren geglaubter Neffe und dann auch noch als heilbringender Soldat, derjenige war, der ihr Staunen auslöste. Keine der Lovetts schien jedoch zu bemerken, dass sie für ihn genauso erstaunlich waren oder vielleicht sogar noch erstaunlicher, denn sie waren seine Familie, neu entdeckt und quicklebendig. Seine Freunde und er sprangen auf, um den Frauen ihre Sitzplätze anzubieten. Die Frauen scheuchten sie zurück auf den Hosenboden. Sie taten, wie ihnen geheißen.

»Guck mal«, sagte die Jüngste. Sie hieß Amelia. Sie hatte sich endlich so weit vorgewagt, dass sie an Jameseys Knie stand. Sie hielt eine bunte Dose in der Hand. Sie machte sie auf und hielt sie ein wenig schräg, damit er hineinsehen konnte. Es waren Knöpfe darin, lauter Knöpfe, Hunderte, schien es, und das war ihr Spielzeug.

»Meine Schatzkiste«, sagte sie. »Das nennt sich meine Schatzkiste. Die ist geheim, aber ich lass dich reingucken, wenn du willst.«

»Guck mal«, wiederholte sie und zeigte vier weitere Dinge – einen kleinen Traktor, eine drei Zentimeter große Mistgabel, ein weißes Plastikschaf und eine schwarze Schachkönigin. Jamesey guckte. Sie gab ihm alles in die Hand und verschwand nach oben, um ihre Papierpuppen und Bauernhoftiere zu holen.

»Bridey hat ihre Sache gut gemacht, wenn man sich den Jungen so anschaut«, sagte Tante Dolours. Die anderen nickten. Sie hatten wieder mit dem Starren angefangen. Jamesey wurde rot. Seine Freunde grinsten ihn an. Verlegen bückte er sich, um den Hund zu streicheln. Der hätte ihn gebissen, aber da wurde ein Schlüssel ins Schloss gesteckt, und statt zuzubeißen, rannte die Hündin winselnd zur Tür. Als Mick Lovett hereinkam, sprang sie ihn an. Er war dreizehn, klein, ein zäher, sehr gelenkiger Junge. Er trug einen Seesack über der Schulter und ballte die Hände immer wieder geistesabwesend zu Fäusten. Als der Hund den Seesack sah, sprang er daran hoch, und der Bursche blieb wie angewurzelt stehen und schaute die sitzenden Soldaten an.

»Mick, das ist dein Cousin James Tone. Er ist bei der Armee. Er kommt aus England!«

James stand auf und reichte ihm ungeschickterweise sofort eine kleine Schachtel, in der sich die Gürtelschnalle befand. Das war ihm unangenehm, denn eigentlich hatte er zuerst einfach die Hand ausstrecken wollen. Die Schnalle war mit fremdartiger Schrift umrandet, und als er sah, was es war, schnappte Mick nach Luft und riss sie aus der Schachtel. Alle erschraken. Sie schauten Mick an. Sie warteten auf eine Erklärung. Warum hatte er sich so daraufgestürzt, warum hatte er sich so aufgeführt?

»Aus der Sowjetunion«, erklärte Jamesey. »Vom Militär. Ich dachte, das könnte dir gefallen.«

»Ach so«, sein Cousin schien enttäuscht zu sein. Er starrte die Schnalle nicht weiter an. Er steckte sie in die Hosentasche und stieß seinen Hund beiseite.

»Platz, Dachau!«

»Ist schon gut, Dach-Hau«, murmelte Amelia beruhigend. Sie versuchte, den Hund von weiteren Sprüngen an den Seesack abzuhalten. »Die haben jetzt alle ein schönes warmes Zuhause. Die sind froh. Die werden es alle gut haben.«

Lizzie schnaubte.

»Sucht nach ihren Welpen«, erklärte sie den Soldaten, aber in einem Ton, der mehr sagte als Worte. Sie lächelte. Die Soldaten schauten sie an. Sie wies auf ihren Bruder.

»Unser Mick hat sich drum gekümmert. Den Welpen geht’s gut.«

Amelia schaute auf, als erwarte sie, dass jetzt etwas Fieses käme, und ihre Mutter warf Lizzie, die älter wirkte, als sie war, einen warnenden Blick zu. Die Tanten schnalzten mit der Zunge, sagten aber auch nichts. Jamesey indes streckte jetzt endlich die Hand aus. Mick, damit beschäftigt, eine Limoflasche aus dem Seesack zu holen, sah sie nicht oder wollte sie nicht sehen. Er schüttelte die Hand nicht.

»Oho!«, rief Private Paton. »Was ist das denn? Ist das dieser berühmte Hochprozentige? Wie heißt der noch – Patschien?«

»Das ist Weihwasser«, sagte Mick und reichte die Flasche seiner Mutter. Tante Sadie sagte: »Damit wir das Haus abends damit segnen können.« Paton wirkte amüsiert. Er warf Jamesey einen Blick zu, aber der Teenager war selig und wollte sich nicht beteiligen an Witzen über Leute, die lustig redeten, oder über Weihwasser in Limoflaschen und tote Hunde mit einer hektischen Mutter, die von ihrem übellaunigen Besitzer Dachau genannt worden war.

Drei weitere junge Burschen kamen herein. Die Frauen stellten sie vor. Der Kessel wurde neu befüllt. Micks Freunde waren genauso fasziniert von der Armee wie jeder andere in Nordirland in letzter Zeit.

»In welchem Regiment seiter denn?«, fragte Liam.

»Seiter so richtig fit und alles?«, fragte Terry.

»Kann ich die Waffe mal sehn?«, fragte Jat. Er hatte sie mit Röntgenblick in Greg Patons Hosenbund erspäht.

Paton zeigte sie ihm, und er nahm die Kugeln dafür nicht heraus. Wozu auch? Jat würde sicher auch die Kugeln sehen wollen. Weil sie es nicht an ihren eigenen Gewehren demonstrieren konnten, malten Private Rose und Private Hansford Schaubilder. Erklärten in aller Kürze die Handhabung einer Waffe, Zerlegen, Zusammensetzen und Prüfen des Patronenlagers inbegriffen. Das männliche Publikum war hingerissen, das weibliche nachsichtig und lächelte freundlich, und die Jüngste lief mittlerweile gar nicht mehr schüchtern zwischen den Soldaten umher und redete mal hier und mal da dazwischen, um alles vorzuzeigen, was sie hatte. Mick saß schweigend auf einer Stuhlkante und schaute seinem Cousin und den anderen zu. Er ließ Jameseys Kontaktversuche abblitzen und ärgerte seine Mutter mit seinem Neid und seiner Unfreundlichkeit. Aber die anderen Jungs machten es wett, denn sie waren herzlich und offen und voller Bewunderung, und der Netteste, der Herzlichste, der Gastfreundlichste der ganzen Truppe war Jat McDaide.

Am Ende des Abends standen zwei der Soldaten auf, um den Abwasch zu machen. Den Tanten blieb die Luft weg, sie wollten nichts dergleichen hören. Den würde Lizzie erledigen, sagten sie. Also machten die Jungs sich stattdessen zum Aufbruch bereit, erduldeten Umarmungen der Tanten, schüttelten Hände und nickten den anderen zu. Draußen auf der Straße sah Jamesey, wie Mick herumschlurfte und mit den Füßen scharrte. Ihm dämmerte, dass sein Cousin etwas loswerden wollte.

»Die Uhr, dieses Taschenuhr-Teil«, bekam Mick schließlich heraus.

Er sprach leise, schaute Jamesey kaum an. »Ist das noch in eurer Familie? Habter das noch, oder was?«

Jamesey wusste nicht, was er meinte. »Welche Uhr, Mick?« Er beugte sich zu seinem Cousin vor. Er wollte helfen. Micks Stimme wurde noch leiser. Niemand anderes sollte mithören.

»Du weißt schon.« Er quetschte die Worte hervor. »Seine Uhr. Wolfe Tones Uhr.« Jamesey schaute ihn weiter ratlos an. Dann erinnerte er sich an einen der ungeplanten Preisgabemomente seiner Mutter, der lange her war, Jahre.

»Oben in der Schublade deines Pas«, hatte sie nach einem der Gewaltausbrüche seines Vaters gestöhnt. Sie hielt sich einen nassen Lumpen an die frisch aufgeplatzte Lippe. Der junge Jamesey hielt einen ähnlichen an seine. »Ich habe mir alle Mühe gegeben, seit wir nach England gezogen sind«, sagte sie, »und so was hätte ich längst weggeworfen, aber ich weiß nicht, ob er noch weiß, dass er sie hat.«

»Wolfe Tones Uhr!«, rief Jamesey und zog damit die Aufmerksamkeit der anderen auf sich. Mick gefiel das nicht. Jameseys Miene hatte sich aufgehellt. Er war froh, bei etwas behilflich sein zu können, was seinem Cousin Mick wichtig war. »Ich weiß, was du meinst, Mick.« Endlich hatte er begriffen.

Jat McDaide schaute herüber.

»Ach, mit Wolfe Tone biste also auch noch verwandt?«

»Wer ist Wolfe Tone?«, fragte Paton mit hochgezogenen Augenbrauen.

Jamesey sah Mick an. Er wusste, dass die Familie seiner Mutter nicht mit Theobald Wolfe Tone verwandt war, aber sein Cousin war rot angelaufen, also sagte er: Ja, sie seien mit ihm verwandt, sowohl Mick als auch er. Doch Jat hörte schon gar nicht mehr hin. Wie immer beim geringsten Anlass war er bereits mitten dabei, über die Helden und Märtyrer der irischen Politik zu referieren, diesmal für Greg Paton, den gelangweilten Private der britischen Armee, der gähnte und sich einen Dreck darum scherte.

»Er war aber doch Protestant, oder?«, unterbrach Terry. Liam nickte. »Und er gab immer gern den Armen Iren.« Sie wirkten unbeeindruckt. Jat wurde sauer. Als Führungsmitglied der United Irishmen …, sagte er. Als Vater des irischen Republikanismus …, sagte er. Als einer, der für sein Land und seine Überzeugung gestorben ist …, sagte er. Die drei Jungs fingen untereinander Streit an. Greg Paton grinste. Er nickte in ihre Richtung. Jamesey war ratlos und fuhr schließlich zusammen, als Mick zu ihm sagte:

»Tu mir einen Gefallen, ja?« Es klang dringend. »Tausch mit mir. Gib mir die Uhr. Ich will die Uhr. Was willste dafür haben?«

Jamesey schaute seinen Cousin an, überrascht von der Lebendigkeit dieser Stimme, die sich den ganzen Abend selbst ausgeschlossen hatte. Er wünschte sich für Mick, mit seinem entfernten Vorfahren verwandt zu sein, denn das war offenbar das Einzige, was seine Lebensgeister weckte. Er legte ihm die Hand auf die Schulter.

»Schon gut, Mick«, sagte er. »Du kannst sie haben. Ich bitte meine Mum, sie rüberzuschicken.« Mick wirkte überrascht. Und dann misstrauisch. Wann hatte schon mal jemand etwas einfach umsonst hergegeben? Er rieb sich den verunstalteten Kiefer und brummte etwas, das vielleicht ein Danke war. Jamesey merkte, wie er das entstellte Gesicht seines Cousins anstarrte. Sofort wandte er den Blick ab. Das sah Mick und ließ seinen Kiefer in Ruhe.

»Unfall«, erklärte er. Seine Stimme war rau. Es war ihm peinlich. »Mit mei’m Pa. Jahre her. Kann mich gar nicht mehr erinnern, wie’s passiert ist.« Er sah Jamesey an. Er grinste. »Und was ist mit deinem passiert? Auch ein Unfall?«

***

Bei Jameseys nächstem Einsatz war alles anders. Die britische Armee war nicht mehr willkommen in Ardoyne, kam aber trotzdem. Steine wurden geworfen, Mülltonnendeckel geschlagen, Alarm gepfiffen, bloße Hände benutzt, »Mö-hör-der« gerufen, besonders nachts, und Teasie Braniff war verhasst, weil sie denen immer noch Tee brachte. »Jemandes Söhne«, sagte sie. Aber als sie ihr die Tür eintraten, die Böden rausrissen, ihre Heiligenfigur im Klo runterspülten und ihrem Bullet nachts die Kehle durchschnitten, weil er sie tagsüber angebellt hatte, überlegte sie es sich anders. »Höllengeschöpfe«, sagte sie. »Soll die Hölle sie auch schmoren!« Jamesey unterdessen schickte jeder seiner Tanten einen Brief. Keine von ihnen antwortete. Er schrieb auch an Mick. Er schrieb ihm, nachdem seine Mutter ihm geschrieben hatte. Uhr! Taschenuhr! Ihre Worte sahen erschrocken aus. Was für eine Uhr? Sie könne keine Uhr finden. Jamesey müsse träumen. Und überhaupt, wozu wolle er diese alte Verbindung wiederaufleben lassen? Habe sein armer alter Vater es nicht schon schwer genug in England, ohne dass solches Zeug wieder hochkam? Jamesey schrieb zurück, sie solle weitersuchen. Er habe es seinem Cousin versprochen. Sie vergaß zu antworten. Als sein Vater dann in England ermordet wurde, vergaß auch Jamesey es und erinnerte sich erst wieder, als er zur Beerdigung nach Hause fuhr. Er fand die Uhr sofort, in der untersten Schublade der Doppelkommode seines Vaters, eingewickelt in ein Taschentuch, schlichtes Silber, kaputt, angelaufen, und sie war schwer. Er polierte sie. Vielleicht schon antik inzwischen, dachte er. Hatte vielleicht mal ein Vermögen gekostet. Aber egal. Ihm war sie nicht wichtig, und seine Mutter hätte sie am Ende sowieso weggeschmissen. Mick war sie wichtig, und er hatte sie seinem Cousin versprochen. Er packte die Uhr ein und kehrte damit nach Belfast zurück.

Es war 1971, und es ereignete sich eine enorme Anzahl offenbar grundloser Verbrechen, die sich vor allem in Form von Leichen äußerten, über die manche Zeitungen pflichtschuldig irgendwo auf den hinteren Seiten berichteten. Jamesey achtete inzwischen wie seine Kameraden auf all die Dinge, auf die er achten sollte, und sie gingen auf Patrouille, schärften sich Gesichter ein, behielten Hände im Blick, suchten Dächer, Fenster und Türen ab. Er nutzte Mauern zur Deckung, oder Kinder, und nahm unaufhörlich alles ins Visier, denn er wusste, wenn er einen Schützen sah, einen Mann mit Waffe, dann durfte er abdrücken, er durfte ihn erschießen. »Du beklagst dich wegen Irland«, sagten manche der Soldaten, »aber wenigstens weißt du, dass du irgendwann die Chance kriegst, jemanden zu erschießen.« – »Besser als Skifahren oder Bergsteigen«, sagten andere.

Jamesey war also eines Tages mit neunzehn anderen auf der unvermeidlichen Fußpatrouille entlang der Butler Street in Ardoyne, als er, während er sich bei einer Art makabrem Walzer mit dem Gewehr um sich selbst drehte, seine Tante Dolours und seine Cousine Amelia auf sich zukommen sah. Seine Tante hatte das Gesicht abgewandt und zeigte keinerlei Anzeichen des Erkennens, und das Mädchen trottete mit einem kleinen Seesack auf dem Rücken neben ihr her. Als sie näher kamen, hängte er sich hastig das Gewehr über die Schulter und sagte lauthals:

»Tante Dolours?« Die Frau reagierte nicht.

Sie ging weiter, aber Amelia mit ihrer grünen Pelzmütze und den Gummistiefeln schaute zu ihm auf, und es dauerte einen Augenblick, aber dann entspannten sich ihre Züge und hellten sich auf. Sie erinnerte sich an ihn. Sie zupfte an ihrer Tante und zeigte mit einer Fäustlingshand auf seine Narbe.

»Tante Dolours – der Soldat! Der Cousin! Das ist er!«

»Komm jetzt, du«, sagte die Frau. Sie zerrte sie grob weiter, und das Kind stolperte gegen einen teerbeschmierten Laternenpfahl. Es versuchte, das Gleichgewicht wiederzufinden. Jamesey reagierte und streckte die Hand aus. Die Frau schlug sie weg, tat jedoch so, als wäre sie nie da gewesen.

»Ach, Kind! Du dummes kleines Kind«, sagte sie mit zusammengebissenen Zähnen, »pass gefälligst auf, wo du hinläufst.« Sie packte Amelia am Kragen. »Heb die Füße hoch, um Himmels willen!«

Die beiden Zivilistinnen gingen weiter, wobei das Mädchen sich immer wieder umschaute, bis sie eins hinter die Löffel bekam. Jamesey war stehen geblieben. Er stand völlig ohne Deckung da, schaute ihnen geradewegs auf den Rücken. Ein anderer Soldat kam und stieß ihn an.

»Bleib in Bewegung. Was ist los? Hat die alte Schabracke was gesagt? Bleib in Bewegung. Lass das nicht an dich ran. Bleib in Bewegung. Nicht stehen bleiben.«

Tante Dolours hatte wohl Angst gehabt, dachte Jamesey. Er ging weiter. Er schaute auf die Giebelmauer. Sie musste Angst haben. Auf der Mauer stand KEINE VERBRÜDERUNG. Große weiße Buchstaben. KEINE VERBRÜDERUNG. Er schaute den geteerten Laternenpfahl an. Angst, beschloss er. Sie hatte Angst um sie alle.

Er bekam überhaupt nicht mehr mit, wohin er ging, folgte nur noch den Stiefeln seines Vordermanns. Er musterte keine Gesichter mehr, prägte sich nichts mehr ein und beobachtete keine Ecken mehr vor seinem geistigen Auge. Sein Kopf war woanders. Der formte allmählich einen Gedanken, mit dem es allen viel besser gehen würde. Er beschloss, am nächsten Tag, wenn er außer Dienst war, in seine Zivilklamotten zu schlüpfen und sie zu besuchen. Das würde es einfacher machen. Tante Dolours konnte ihre Nervosität erklären, und er würde sagen: »Schon gut, Tante, war mir schon klar, dass es daran lag.« Er schmiedete weiter Pläne, wie alles ausgehen würde, und als er zum Stützpunkt zurückkam, war ihm schon viel leichter ums Herz.

Aber das hielt nicht lange an. Die Leere kehrte wieder, als er im Speisesaal saß. Das angespannte Gesicht seiner Tante, die Haut wie Granit und seine allgegenwärtige Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisung, derer er sich schon immer bewusst war, kamen wieder auf, um ihn von innen heraus zu quälen. Seine Augen wurden stumpf, und schließlich konnte er nicht mehr schlucken. Ohne zu wissen, wieso, stand er auf, um seine Mutter anzurufen, ehe er wieder raus zur Spätpatrouille musste. Er warf die Münzen ein.

»Mum …«

»Ach, Jamesey, ich kann gerade gar nicht. Susan Wilson gibt wieder eine Dinnerparty. Ich bin eingeladen! Zwölf Leute diesmal. Richter Summers kommt auch. Und ich sitze neben ihm!« Aus dem Englisch mit leichtem Belfast-Einschlag seiner Mutter wurde immer mehr pures Belfaster Englisch. Ihre Begeisterung darüber, mit wichtigen Leuten zu verkehren, wuchs und wuchs und wuchs. »Stell dir vor, Mensch!«, rief sie. »Witwer isser, sagt Susan …« Sie erzählte weiter, aber jetzt ärgerte sie sich offenbar über etwas anderes. »… beim Friseur nämlich …«, und bald sprach sie reinstes Belfast. »Dem kleinen Luder habbich aber gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, rundgemacht habbich die … Hat’s nich anders verdient, das Weib … und ich sag: Frollein, du kleiner Fish and Chip, du. Wag’s bloß nich. Ich versohl dir den Arsch, wennde so mit mir redest! Muss man sich mal reintun. In dem Alter auch noch! Jamesey, mein Sohn, ich muss los. Das Taxi ist da.«

Es regnete in Strömen auf ihrer Patrouille durch den Short Strand. Ein paar Fünfjährige kamen trotz Kälte und Regen heraus, schrien: »Ya, ya – Scheißbriten!«, und warfen Steine. Dann kamen andere Fünfjährige raus, schrien und warfen ebenfalls Steine. »Briten raus! Briten raus!«, riefen wieder andere Fünfjährige, und so ging es weiter, bis sie ins Bett mussten. Die meisten Älteren ignorierten die Patrouille. Sie waren nicht da. Sie existierten gar nicht. Britische Soldaten einfach nicht mit dem Arsch anschauen. Das ist eine Möglichkeit, mit ihnen umzugehen. Die können es nicht ausstehen, wenn man sie ignoriert. Um vier Uhr morgens hatten sie Feierabend und kletterten in ihre Fahrzeuge. Es sollte zurück zur Kaserne gehen, über die leere Donegall Street.

Er fiel ihnen sofort auf. Ein kleiner Mann, wie ein Junge, der aus der Library Street gestolpert kam. Er war betrunken. Er kippte auf die Royal Avenue. Der Saracen-Panzer und der Jeep hielten an.

»Hat wahrscheinlich nur mal Wasser gelassen.«

»Los, wir machen einen P-Check.«

Mit neuem Schwung stiegen sie aus und umstellten ihn unverzüglich. Der Mann schaute triefäugig zu ihnen auf und wischte sich mit einem tabakbraunen Jackenärmel den nassen Mund ab.

»Weisen Sie sich aus«, sagte eine englische Stimme.

»Was haben Sie da oben gemacht?«, fragte eine andere englische Stimme.

Der ältere Mann blinzelte und schaute in die geschwärzten Gesichter über sich und um sich herum.

»Wer sind Sie?«, fragte eine weitere englische Stimme. Und schubste ihn von hinten. Stieß ihn zwischen die Schulterblätter, sodass er vornüberfiel. Er fiel gegen Jamesey. Jamesey schubste ihn zurück.

»Ich …«, setzte der Mann an, brach aber ab, als er von irgendwem einen Schlag auf den Kopf bekam. Sie ließen ihn gar nicht mehr zu Wort kommen, gaben ihm jedes Mal, wenn er aufschaute, eine Ohrfeige.

»… verweigert die Aussage.«

Der Mann hob die Arme. »Mensch, Jungs, ach, Jungs …«

Er wurde zu Boden gestoßen, und jemand hielt den Stiefel hin, um ihn wieder aufzurichten. Jamesey stellte leicht überrascht fest, dass er das gewesen war. Er hatte sich selbst dabei zugesehen, und jetzt sah er zu, wie die anderen es ihm nachmachten.

»Ich heiß McAdor –« Der Mann versuchte, etwas zu sagen. »Glencairn … wohn ich …«

»Was hat er gesagt?« – »Was hat er gesagt?« – »Ach, wen interessiert’s?«

Nachdem er ihnen verreckt war, gingen zwei los, um die Leiche wieder in die Library Street zu zerren, die selbst unter besten Umständen wenig mehr als ein dunkler, enger, kopfsteingepflasterter Rinnstein war. Mit dem Gesicht nach unten ließen sie ihn im Dunkeln liegen, fingen dann an, ihre Bowie- und Fahrtenmesser zu säubern, aber ließen es schließlich doch bleiben, weil sie keine Lust hatten. Sie gingen zu ihren Fahrzeugen, kletterten hinein und fuhren zurück zum Stützpunkt.

»Mensch, Jungs, ach, Jungs …«

Jamesey wachte in seinem Kasernenbett auf.

Ihm war schwindelig, und er war sicher, dass er laut gesprochen hatte. Die anderen schliefen noch, und seine Hände waren besudelt. Er sah es ganz genau. Er schaute noch einmal hin. Seine Hände waren sauber. Er atmete tief durch, ein und aus. Alles war gut, alles würde gut werden. Sein Plan fiel ihm wieder ein. Er wollte seine Familie morgen besuchen. Seine Familie in Ardoyne. Er machte die Augen zu und schlief ein. Doch vorher erinnerte er sich noch, dass er, als er geholfen hatte, den kleinen toten Mann aus Glencairn zurück in die Gasse zu zerren, ein »Tod und Unehre«-Tattoo, ein Union-Jack-Tattoo und ein »Gott und Ulster«-Tattoo auf den dürren alten Armen gesehen hatte. Ein Protestant. Der kleine Mann war Protestant gewesen. Jameseys Vater war auch Protestant gewesen. Jamesey fühlte ein Gefühl, und das Gefühl war Erleichterung.

Spät am nächsten Nachmittag hatte er seine guten Jeans und ein leichtes Hemd an. Er steckte Wolfe Tones schlichte Uhr, noch immer in das Taschentuch seines Vaters gewickelt, noch immer für seinen Cousin, in eine Tasche unterm Hosenbund. Er schauderte. Seine Haut war blass.

»James Tone! Du willst doch nicht etwa raus?«, sagte jemand. Jamesey konnte sich kaum darauf konzentrieren. »Weißt du denn nicht …?«, kam die nächste Frage. »Hast du denn nicht gehört … Die drei Jungs aus Schottland, die neulich Abend umgebracht worden sind?« Jamesey vergaß zu antworten. »Bleib im Zentrum, Kumpel«, sagte die Stimme. Jamesey drehte sich um. Wer hatte das gesagt? Und was war mit Greg Paton passiert? Ach ja. Er erinnerte sich. Beine weggesprengt, das war es gewesen.

Er ging vom Stützpunkt aus ins Zentrum, um etwas für seine Tanten und seine anderen Verwandten zu besorgen. Er kaufte Zigaretten und ließ sie auf dem Verkaufstresen liegen, ein paar Türen weiter kaufte er Pralinen und eine Flasche Schnaps. Aus beiden Läden kam er mit leeren Händen wieder heraus. Er ging in eine Bar, um sich erst mal einen Drink zu genehmigen.

Die Bar war voll. Es war ziemlich laut, und vor allem war da diese Frau. Sie war in seiner Nähe, als er hereinkam, und sie war immer noch in seiner Nähe, als er am Tresen stand. Sie schaute ihn an. Sie wartete. Das war ihm klar, aber er wusste nicht, was man mit Frauen machte. Eines Tages würde er das vielleicht wissen. Aber nicht heute, nicht jetzt.

»Na?«, sagte sie, weil sie keine Lust mehr hatte, darauf zu warten, dass er sie ansprach. Sie rutschte mit dem Hintern auf den Hocker neben ihm. Die Leute um sie herum unterhielten sich. Niemand beachtete sie. Offenbar, soweit Jamesey feststellen konnte, war diese Frau allein hier. Aber er irrte sich. In diesem Augenblick dachte sie darüber nach, sich an seiner Ermordung zu beteiligen. Jamesey hatte keinerlei Begriff davon, was es bedeutete, als Engländer in Irland zu sein. Draußen war der Himmel gewittrig, und drinnen war in diesem Augenblick niemand auf der Welt, den er kannte. Die Frau berührte seine Hand. Seine Hand hielt ein Glas.

»Was trinkst’n da?« Sie lächelte. Er wusste es nicht. Er erinnerte sich nicht, etwas bestellt zu haben. Sie warf das Haar zurück, und es schwang hinter ihrem Rücken hin und her wie ein glänzendes schwarzes Pendel. Das würde sich bestimmt gut in einem dicken geflochtenen Zopf machen, dachte er. Sie war nett, das erkannte er gleich. Sie wirkte freundlich, aber trotzdem … Er streifte ihre Hand ab.

»Bitte«, sagte er. »Ich hab noch was vor. Ich möchte, dass du gehst.« Die Frau erschrak und war so überrascht, dass sie vergaß, was sie überhaupt dort gewollt hatte, vom Barhocker aufstand und zusah, wie er sein Glas abstellte. Mit hochgezogenen Augenbrauen schaute sie zu ihren männlichen Kameraden rüber, die in der Ecke saßen und sie beobachteten, und aus irgendeinem abwegigen Grund folgte niemand diesem offensichtlichen Soldaten nach draußen, damit er umgebracht wurde.

Stattdessen ging er selbstständig zu den Holzsperren am Eingang der Herbert Street. Er passierte das enge, vom Militär installierte Drehkreuz, lief mitten in die Gegend hinein und zur Haustür der Lovetts. Eine Reihe Frauen, die vor dem Schnellimbiss für Fish and Chips anstanden, und ein paar andere, die auf ihren Türschwellen standen, schauten diesen Fremden an, der nach Ardoyne gekommen war. Er sah krank aus, er hatte raspelkurze Haare, er war Engländer, er war Soldat. Sie riefen leise nach ihrem Mannsvolk, und das Mannsvolk erschien neben ihnen in den Türen.

Jamesey klopfte bei seiner Tante Mariah. Ein paar Beobachter verschwanden befriedigt. Er kannte die Lovetts, na gut, dann war er wohl doch kein Soldat. Andere jedoch erinnerten sich, dass in der »Flitterwochenphase«, in der Tee-Phase, Soldaten bei den Lovetts gewesen waren, und diese Menschen mit dem längeren Gedächtnis kamen jetzt heraus, um besser sehen zu können. Jamesey bekam davon nichts mit, denn er fragte sich nun, wo die Sachen geblieben waren, die er als Geschenke hatte mitbringen wollen, und warum er nichts dabeihatte, das er seiner Familie schenken konnte, wenn sie an die Tür kam.

»Wer ist da?«, fragte wieder eine Frauenstimme von weit hinter dem Türholz. »Wer ist da? Was wollen Sie? Warum klopfen Sie an diese Tür?«

»Hier ist James Tone. Bist du das, Tante Mariah?« Von drinnen war kein Mucks zu hören. Der Hund bellte nicht. Vielleicht war Dachau nicht da, vielleicht gab es sie auch gar nicht mehr.

»Lässt du mich rein, Tante?« Niemand antwortete. »Tante Mariah?«, versuchte er es noch einmal.

»Wir beten gerade den Rosenkranz«, sagte sie.

»Kann ich mitmachen?«

Wieder Schweigen, dann sagte seine Tante tief aus dem Bauch:

»Nein, kannst du nicht. Hau ab. Du bist ein englischer Nichtsnutz. Wir wollen dich hier nicht mehr.«

Er hörte, wie die innere Tür zugeschlagen wurde, und dann das Gemurmel auswendig aufgesagter Gebete. Er schaute das braune Holz an, das mit Farbflecken übersät war. Er stützte sich mit dem Unterarm dagegen. Er legte den Kopf auf den Unterarm. Drinnen fing ein Baby an zu weinen. Schließlich stieß er sich ab.

Mit wackligen Knien ging er die Straße hinunter ins Herz des Stadtteils. Manche von den Männern und manche von den Frauen schauten einander an und gingen in die gleiche Richtung. Aufgeregte Kinder wollten hinterherkommen, aber ihnen wurde mit erhobenem Handrücken eingebläut, sich nicht zu rühren und wieder reinzugehen. Jamesey ging um die Ecke in den Pad und damit weiter nach Ardoyne hinein. Mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit hätte er es durch den Pad, ein Stückchen weiter, auf die Ardoyner Kirche zu und aus der Gegend raus geschafft. Da gab es noch keine vom Militär installierten Drehkreuze. Jamesey Tone jedoch besaß keinerlei Ziel mehr.

Als seine stillen Verfolger hinter ihm um die Ecke bogen, preschte jemand vorbei und kam ihnen zuvor. Als die anderen sahen, wer es war, hielten sie an und wichen zurück, um ihn in Ruhe machen zu lassen. Jamesey hörte die schnellen, leisen Schritte und drehte sich um. Er war an der Zufahrt zur Herbert Street stehen geblieben, vielleicht war es seine Tante, sagte er sich. Vielleicht tat ihr leid, was sie gesagt hatte, und nun kam sie, um ihm zu sagen, dass sie nicht wisse, was in sie gefahren sei, und um ihn aufzuhalten und ganz fest zu halten und ihn wieder mit nach Hause zu nehmen.

Aber es war nicht seine Tante. Es war Jat McDaide, und er sprang ihn von hinten an wie ein Affe. Der Arm hob sich, das Messer glitt hinein, und Jamesey sackte zusammen wie nichts. In den fünfzehn Sekunden, die er noch zu leben hatte, schaute er, während das Blut aus ihm heraussprudelte, im Pad liegend in die heranwälzenden Wolken. Jat drehte ihn um, durchsuchte ihn nach der Uhr des großen Helden, fand sie und rannte, die Uhr sicher in Händen, davon. Die anderen waren bereits verschwunden. Sie waren auf dem Weg zurück in ihre Häuser. Beeilten sich, liefen schneller und schneller. Sie gingen hinein. Sie machten die Haustüren zu, verschlossen und verriegelten sie fest. Niemand würde darüber sprechen, was geschehen war. Es war ja eigentlich auch nichts geschehen. Das war bloß wieder eins von diesen grundlosen Verbrechen, die sich in letzter Zeit überall ereigneten.

Im Kreuzfeuer, 1971

Das Kind Amelia hatte sich in ein Gedicht vertieft. Darauf war sie in einem Buch in der Schule gestoßen. Das Buch weit offen auf dem Schoß, fuhr sie mit dem Finger die Zeilen ab, konzentrierte sich auf jedes einzelne Wort. Sie war ganz begeistert davon, wie es ging. Es ging so:

Klein Ethelred war gerade drei,

Vielleicht auch vier, ganz einerlei,

Da zeigten sich schon irgendwie

Die ersten Zeichen der Manie.

Zu allem, was auf Straßen fährt,

Notierte er sich jeden Wert,

Ob Auto oder Motorrad,

Sein Rechenheft war stets parat.

Wie oft warnte die Mutter schon:

»Sei mir bloß vorsichtig, mein Soh–«

Amelia bekam einen Stoß von der Seite, schnell und heftig und absichtlich. Sie hielt sich am Tisch fest, um nicht umzufallen, und im gleichen Augenblick merkte sie, dass im Raum vollkommene Stille herrschte. Sie sah auf und stellte fest, dass alle, aber auch wirklich alle Aufmerksamkeit auf sie gerichtet war. Das war auf absolut schreckliche Art absolut schrecklich, weil es nie und nimmer angenehm war, in dieser Klasse die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Alle starrten sie an, und statt der einen extrem brutalen, geistesgestörten Lehrerin, die sie normalerweise hatten, waren jetzt drei da, die alle kurz vorm Platzen standen und schon tickten wie Bomben. Die anderen Schulkinder waren still, aber auf ängstliche, erleichterte Art auch froh. Diesmal würde Amelia Lovett angeschrien werden und somit heute niemand von ihnen mehr drankommen.

»Bist du taub oder nur dumm?«, fragte die Schubserin Miss Jean Hanratty, die einmal Mrs Noel Keenan hatte werden sollen, aber dann war Mr Keenan doch noch rechtzeitig zur Besinnung gekommen und abgehauen. »Ich rede mit dir!« Miss Hanrattys gruseliges Gesicht schoss ganz nah heran. Sie hatte rote Haare, schwarze Sommersprossen, braune Lippen und trug immer kratzige Röcke aus Schottenstoff und Tweedsachen ohne Unterrock und ohne Unterwäsche drunter. Dadurch fiel es ihr sehr schwer, sich nicht zu kratzen.

»Ich sagte«, rief sie und kratzte und kniff tief in die Haut. »Ich sagte, ich sagte, ich sagte, ich sagte –« Aber es nützte nichts. Miss Jean Hanratty wusste nie, was sie gesagt hatte, ihre üble Laune und ihr seit Langem gepflegter Alkoholpegel waren immer derart ausgeprägt, dass jede Spur von Kurzzeitgedächtnis getilgt war. Also riss sie Amelia das Buch aus den Händen und schleuderte es quer durch den Raum. Erste Hilfe auf Englisch hieß es. Scheinbar jedenfalls, denn in Wirklichkeit hieß es gar nicht so. Das war nur der Umschlag. Eines Tages hatte eine Frechdächsin sich den Scherz erlaubt, in der Klassenbibliothek alle Buchumschläge zu vertauschen, und nachdem ihr das Lachen vergangen war, als Miss Hanratty sie erwischte, musste sie unter Tränen alles zurücktauschen und übersah dabei ein paar. Außerdem gehörte dieses Buch eigentlich in die P7, aber irgendwie war es versehentlich runter in die P6 gelangt. Jedenfalls landete es nach Miss Hanrattys Wurf mit lautem Krachen und gebrochenem Rücken in der Ecke, und damit hatte sich die Sache leider, leider erledigt. Es war tot.

Die anderen beiden Lehrerinnen, Miss White und Miss Rahten – ja, genau: R-A-H-T-E-N –, beide genauso hässlich und krankhaft von Sinnen wie Miss Hanratty, wenn auch mit leichten Abweichungen, denn Gott macht jeden einzigartig, schüttelten den Kopf über die furchtbare Zeitverschwendung, die sich soeben ereignet hatte. Da hatte ihre arme Kollegin Jean Hanratty doch ganze drei Minuten damit zugebracht, der Klasse das Vorgehen für den Wettbewerb zu erklären, und was war geschehen? – Dieses unselige Mädchen in der Ecke hatte nicht zugehört! Würde dem kleinen Dummkopf schon recht geschehen, dachten sie, wenn Jeannie hier beschloss, es nicht noch mal zu erklären. Dann stünde das kleine Gör nämlich dumm da.

»Ich erkläre es nicht noch mal!«, schrie Miss Hanratty. Sie kam näher, harkte sich durch den dicken gelb-schwarz-braunen Schottenstoff die Oberschenkel. »Ich habe es jetzt einmal erklärt! Ich erkläre es nicht noch mal! Meint ihr, ich bin hier, um euch einen Gefallen zu tun? Meint ihr, ich habe nichts Besseres zu tun? Meint ihr –«

Sie hielt inne – nicht, weil sie ihren Wahnsinn plötzlich in den Griff bekommen und sich überlegt hatte, ihr Verhalten müsse vielleicht mal etwas normaler werden. Nein, sie hielt inne, weil der Wettbewerb bald vorbei war, und, na ja, ihre Klasse hatte nicht mal angefangen. Kinder hingegen konnten immer geschlagen werden. Also beließ sie es fürs Erste bei einem bösen Blick für Amelia, harkte sich noch einmal ordentlich die Beine durch, fuhr mit kurzen, aber spitzen Fingernägeln zu ihrem ausladenden Hintern hinauf und ließ dann von sich ab, um endlich voranzukommen.

»Wie gesagt«, sagte sie und versuchte noch einmal von vorn, das Ganze zu erklären – dass sie das nicht hatte tun wollen, war ihr bereits entfallen. Und keine Sekunde nachdem ihr wieder eingefallen war, was sie hatte sagen wollen, war auch das wieder vergessen, und Miss Rahten musste sie daran erinnern. »Ja, ja, schon gut«, maulte sie, nachdem Miss Rahten ihr alles geflüstert hatte. »Du musst nicht so ins Detail gehen. Ich bin doch nicht dement.« Sie wandte sich wieder an die Klasse. »Heute ist ein besonderer Tag der Hoffnung und leider auch Krummer Mittwoch. Jedes neunjährige Kind in jeder Schule in ganz Nordirland wird das Gleiche tun wie ihr. Genau genommen sind sie schon dabei. Wir sind ein bisschen spät dran, aber ihr werdet mich trotzdem nicht enttäuschen. Ihr werdet genau das machen, was ich euch sage, nämlich euch hinsetzen und sehr brav, sehr klug und sehr schnell sein. Ich möchte, dass ihr ein Gedicht über den Frieden schreibt.«

Die Kinder waren entsetzt. Keins von ihnen wollte das. Das war das Allerletzte, was sie wollten. Sie hatten sich für den Tag ganz andere Pläne zurechtgelegt. Die zwei Marys zum Beispiel wollten ausrechnen, wie alt sie im Jahr Zwanzighundert sein würden. Mary glaubte, neununddreißig, aber Mary sagte: Nein, da irre sie sich, vierzig würde sie sein. Mary sagte: Nein, da irre sie sich, und sie werde selbst plus- und minusrechnen, um das rauszufinden. Mary sagte: Bitte, wenn du meinst, dass das sein muss, wenn du meinst, ich irre mich, aber ich hab recht, wirst schon sehen. Mary sagte: Gut, werde sie nämlich auch, und Mary sagte: Gut, dann mach. Doch bevor Mary zu irgendetwas kam, passierte das hier, und jetzt sollten sie Knall auf Fall Gedichte über den Frieden schreiben. Neben den Marys, die nicht mehr miteinander redeten, gab es noch die ganzen anderen, die kein Gedicht über den Frieden schreiben wollten. Roberta war eine davon. Roberta wollte über Treppen und Treppenhäuser schreiben.

»Ich liebe Treppen«, hatte sie Amelia am Morgen auf dem Schulweg anvertraut. »Wir haben in unserem Haus neunzehn Treppenstufen, Amelia, und vier Stufen hintenraus, aber die zähle ich nicht mit.« Amelia hörte zu, weil Roberta ihre Freundin war, aber sie selbst hatte in Wirklichkeit keinerlei leidenschaftliches Interesse mehr an Treppen. Früher schon. Klar. Aber da war sie auch noch ein Baby gewesen. Da war sie acht gewesen. Jetzt war sie neun und Treppen längst entwachsen. Sie hatte sich weiterentwickelt, ganz normal, und war inzwischen bei Knöpfen angelangt. Robertas Entwicklung war wohl ein bisschen verzögert, vermutete sie.