12,99 €

Mehr erfahren.

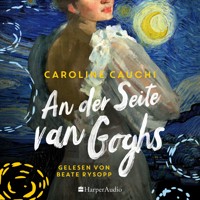

- Herausgeber: Ecco Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

1888 zieht die Niederländerin Johanna Bonger nach Paris. Sie saugt das dortige Savoir Vivre auf und fällt durch ihren scharfen Verstand und ihr Kunstverständnis auf. Als sie den Galeristen Theo van Gogh heiratet, ist sie aus der pulsierenden Pariser Bohème nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit Theos jüngerem Bruder, dem hochtalentierten, aber mittellosen Maler Vincent van Gogh, bilden die drei ein intellektuelles Gespann. Doch dann stirbt Vincent, und sein nahezu unbekanntes Werk droht in der Versenkung zu verschwinden. Das kann und wird Johanna auf keinen Fall zulassen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 545

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem TitelMrs Van Gogh bei One More Chapter, London.

© Originalzitat S. 3 von Diary 1 https://bongerdiaries.org/

© by Caroline Cauchi Deutsche Erstausgabe © 2023 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von FAVORITBÜRO, München Coverabbildung von ch123, Budarina Elena, DesignerDuran / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN E-Book 9783749905553

www.harpercollins.de

Widmung

Kugina, dieses Buch ist für dich.

Ich werde niemals aufhören, dich zu vermissen.

(Dr. Jacqueline Azzopardi, geb. Cauchi:1969-2016)

»Denn in den Routinen des täglichen Lebens bleibt so

wenig Zeit zum Nachdenken, und manchmal vergehen

Tage, in denen ich gar nicht richtig lebe, sondern das

Leben einfach nur geschehen lasse, und das ist schrecklich.

Ich fände es furchtbar, am Ende sagen zu müssen:

›Ich habe im Grunde umsonst gelebt, ich habe nichts

Großes oder Wunderbares erreicht.‹ …«

Johanna Bonger,17Jahre alt (26. März1880)

Die Frau hinter Vincent van Gogh

Sonntag, 17. Juni 2018

Seit seinem Tod am 29. Juli 1890 glauben die meisten Menschen, dass der bekannte Künstler Vincent van Gogh Selbstmord begangen hat. Spekulationen darüber halten sich jedoch auch nach mehr als einhundert Jahren immer noch hartnäckig. Wenn man bedenkt, dass einem Großteil der Öffentlichkeit sein Name erst Jahrzehnte später geläufig wurde, stellt sich die Frage, was nach dem Tod des Post-Impressionisten eigentlich mit seinen Kunstwerken geschah.

Heute ist van Gogh eine der berühmtesten und richtungsweisendsten Figuren der westlichen Kunstgeschichte. Vielen ist gar nicht bewusst, dass der Künstler, dessen Name im Zusammenhang mit Kunst fast jedem bekannt ist, zu Lebzeiten gerade mal ein oder zwei Bilder verkaufte und stattdessen seine Werke lieber gegen Essen und Alkohol eintauschte. Natürlich wussten andere Künstler in van Goghs gesellschaftlichem Umfeld seine Gemälde zu schätzen, doch der breiten Öffentlichkeit wurde Vincent van Gogh erst Jahrzehnte nach seinem Tod ein Begriff.

Wie kam es zu dieser nachträglichen Berühmtheit? Was geschah mit Vincents Werken nach seinem Tod? Wer war es, der seine Bilder der Welt präsentierte?

Die Antwort lautet: eine gewisse Johanna Gezina van Gogh-Bonger. Und abgesehen von Vincents künstlerischer Begabung ist allein sie dafür verantwortlich, dass Vincent van Gogh heute ein Name ist, den jeder kennt.

Doch was wissen wir eigentlich über diese Frau?

Teil 1

BEGINNEN

SOMMER 1888 Paris

Eisenbahnwaggons

»Schwesterherz!«

Dieses eine Wort, und ich verwandle mich vor dem Bahnhofsgebäude des Gare du Nord in ein hässliches, heulendes Häufchen Elend. Mir ist egal, was die anderen Reisenden denken. Meinen kleinen Koffer habe ich zu meinen Füßen fallen lassen, und Tränen laufen mir über die Wangen. Womöglich gebe ich sogar ein kleines, maunzendes Wimmern von mir. Das Taschentuch steckt zu tief in meinem Ärmel hinter den engen Bündchen, um es hervorholen zu können. Da sehe ich ihn. Meinen großen Bruder, mit seinem Bowler-Hut hoch über der Menge winkend ruft er nach mir, während er sich durch den Strom der Zugpassagiere kämpft.

Ich verharre, wo ich bin, und sehe zu, wie er sich zwischen den Steinsäulen vor dem Bahnhof hindurchschlängelt. Andere Reisende eilen vorbei, Gepäckträger mit zu hohen Kofferstapeln schwanken hinterher. Ein Getümmel und Gedränge, Au-revoir-Rufe, Herren mit Melone und Bettler. Hauben, Gelächter, Zylinder und barfüßige Kinder. Damen entfalten ihre Schirme, damit ja kein Sonnenstrahl ihre Haut trifft, und manche haben sogar Fächer, so groß ist ihre Sehnsucht nach frischer Luft. Ich habe nichts, was mich vor der Nachmittagssonne schützen würde. Fremde Sprachen, Dialekte, die ich nicht wirklich einordnen kann. Endlich fühlt es sich real an: Ich bin in Paris.

»Du bist gekommen«, stottere ich zwischen meinen Schluchzern.

»Oh weh, was für eine Hitze!«, stöhnt Andries. Er tupft sich die Stirn mit einem seidenen Taschentuch ab. Mein Bruder besitzt das, was andere ein jugendliches Gesicht nennen: ovale Form, glatte Haut, ziemlich markante Ohren, und die Enden seines Schnauzbarts würden sich gerne nach oben kringeln. »Wartest du schon lange? Ich wäre früher da gewesen, aber Mamas Brief kam erst vor ein paar Stunden an, und es gab so viel zu organisieren …«

»Dann haben sie es dir also erzählt?«, frage ich. Andries nickt. Sein Blick springt dabei von einem Passanten zum nächsten und weicht meinem aus. Das lässt mich gleich wieder Rotz und Wasser heulen. Die Schande, die Peinlichkeit, das Riesenschlamassel, das ich aus meinem Leben gemacht habe. Ich hebe den Ärmel meiner Bluse, um mir die Tränen zu trocknen, aber Andries drückt mir sein Taschentuch in die Hand. Ich tupfe mir Augen und Wangen ab, dann schnäuze ich so fest, dass es trötet wie eine Trompete. Als ich anschließend meinem Bruder das Taschentuch hinstrecke, lehnt er dankend ab.

Stattdessen zieht Andries mich an sich. Er drückt mir einen Kuss auf die Stirn, dann legt er mir den Arm um die Schultern. »Wird schon alles gut«, sagt er.

»Ich werde nie wieder unterrichten können«, jammere ich. Ein junger Träger bleibt an meiner ausladenden Turnüre hängen, woraufhin ein kleiner Reisekoffer aus seinem wackeligen Stapel auf den Gehsteig poltert.

»Pardon, mademoiselle«, sagt er. Mit gesenktem Blick verbeugt er sich leicht, woraufhin die verbliebenen Koffer bedenklich ins Wanken geraten. Rasch richtet er sich auf, um seine Last ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist ihm peinlich, diesem Jungen, der noch mehr Kind als Erwachsener ist. »Mein erster Tag«, nuschelt er in schnellem Französisch. Ich muss unwillkürlich lächeln.

»Meiner auch«, erwidere ich auf Holländisch, aber ich glaube nicht, dass er mich versteht.

»Diese Turnüre ist eindeutig zu groß für Paris«, gebe ich widerwillig zu. »Ich schwöre, die Leute zeigen auf mich und lachen.« Um es Andries zu beweisen, drehe ich mich um. Das Ding ragt wie ein Regalbrett heraus, wodurch meine Silhouette dem Hinterteil eines Pferdes gleicht. Die Bahnhofsuhr schlägt vier. Andries bückt sich, um das heruntergefallene Gepäckstück aufzuheben, und stapelt es auf den schiefen Turm aus Lederkoffern. Dann wankt der junge Träger davon.

»Hasst du mich?«, frage ich.

»Sei nicht albern. Du bist mir der liebste Mensch auf der Welt.«

»Pa hasst mich. Er sagt, ich habe meine Ausbildung weggeworfen und Schande über euch alle gebracht.«

»Es wird andere Beschäftigungen geben«, meint mein Bruder nur. Dann nimmt er meinen Koffer und bedeutet mir, ihm durch die Menschenmenge zu folgen.

»Mein Ruf ist ruiniert. Dafür wird Eduard Stumpff schon sorgen.«

»Er hat Pa geschrieben«, berichtet mir Andries, während er uns einen Weg durch die Menge bahnt. »Er behauptet, du hättest ihm nachgestellt, und gibt dir die Schuld daran, in einer unangemessenen Umarmung ertappt worden zu sein. Meinte aber, es sei ein einmaliges Versehen gewesen.« Andries geht so schnell, den Hut immer noch über die Leute gestreckt, dass ich laufen muss, um mitzuhalten.

»Wie bitte?«, sage ich. »Das mit uns ging seit drei Jahren …«

»Es war ein einmaliges Versehen«, wiederholt Andries, den Blick fest nach vorn gerichtet. Anscheinend wurde meine Geschichte während der langen Zugfahrt von Amsterdam nach Paris neu geschrieben. Die Schuld liegt allein bei mir. Der offizielle Standpunkt ist geklärt. »Pa hat bereits eine ›ehrenvolle Entlassung aus der Lehrtätigkeit aufgrund gesundheitlicher Beschwerden‹ ausgehandelt, unter der Bedingung, dass du dich von Stumpff fernhältst.«

»Ich will aber allen die Wahrheit sagen. Er war ein Heuchler …«

»Du hättest ihm widerstehen sollen, Jo«, erwidert Andries.

»Aber er ist Schriftsteller!«, entgegne ich, als wäre das eine Erklärung für meine Unfähigkeit, Nein zu sagen.

Ich sehe Eduard vor mir. Wie ihm das dunkle Haar in die Augen fällt, wie er mich mit der einen Hand um die Taille fasst und mit der anderen gegen die Tafel drückt. Kreide in meinem Haar. Ich liebe dich, Jo. Bald werden wir zusammen sein.

Andries bleibt abrupt stehen, und das Bild verschwindet, als ich gegen seinen Rücken pralle. Der Straßenlärm des 10. Arrondissements erfüllt wieder meine Ohren. Andries dreht sich zu mir um.

»Jo, was hast du dir nur dabei gedacht?« Ich höre die Enttäuschung in seiner Stimme.

»Offenbar habe ich nichts gedacht, aber er ist kein Heiliger. Er …«

»Komm schon.« Mein Bruder geht weiter. »Gemeinsam kriegen wir das wieder hin. Ich finde, wir sollten einen fiacre zu meiner Wohnung nehmen. Dann sparst du dir heute den Fußweg.«

Wir steuern auf die Reihe an Kutschen vor dem Bahnhof zu. Haufenweise Pferdeäpfel zieren die Pflastersteine, und der Gestank steigt mir in die Nase. Ich presse Andries’ Taschentuch vors Gesicht, doch es hilft nicht viel. Ich warte, während er mit dem Kutscher unser Ziel bespricht. Der Geruch scheint keinem von beiden etwas auszumachen. Die Peitsche des Kutschers ist länger als alle, die ich bisher gesehen habe, und sein Zylinder höher, als man ihn zu Hause trägt.

Paris ist größer und unerschrockener als Amsterdam. Alles hier fühlt sich jetzt schon außergewöhnlich an. Ich könnte schwören, dass sogar die Sonne heller und kräftiger scheint.

Zwei Jungen versuchen, den Pferdemist aufzusammeln. Schaufel in der einen, Besen in der anderen Hand. Die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens ist ihnen deutlich anzusehen: Ihre Schaufeln sind zu klein, die Haufen sehr groß.

Nachdem die Verhandlungen abgeschlossen sind, reicht Andries dem Kutscher meinen Koffer und hilft mir in die Kabine. Mühsam klettere ich mit meinem ausladenden Kleid die drei Stufen hoch und durch die schmale Tür in das überdachte Gefährt. Drinnen atme ich erst einmal tief durch. Es fühlt sich an, als hätte ich die letzten drei Jahre den Atem angehalten. Auf der Kante der Lederbank sitzend, arrangiere ich meine lächerliche Turnüre in dem engen Raum, während Andries mir ins Innere des Wagens folgt und die Tür schließt.

Er ruft dem Kutscher etwas zu, und nach einem lauten »Hé, la-bas« setzt sich der fiacre auf dem Kopfsteinpflaster in Bewegung.

Schuppen am Montmartre

Fünf Minuten lang beobachten wir beide das Pariser Treiben, dann fragt mein Bruder: »Was hat die Köchin eigentlich gemacht, als sie euch erwischt hat?«

»Hysterisch geschrien, bis der Rektor kam«, antworte ich.

»Es überrascht mich nicht, dass er dich auf der Stelle entlassen hat.«

Ich nicke, kann jedoch die kribbelnde Hitze nicht unterdrücken, die mir den Hals hinauf in die Wangen steigt. »Aber Eduard hat seine Stelle behalten.« Ich sehe meinen Bruder an und warte auf seine Reaktion. Nichts.

»Und in Amsterdam wussten sie bei deiner Heimkehr bereits Bescheid?« Andries vermeidet es, mich anzuschauen, und blickt lieber aus dem Fenster.

»Pa hat mich am Bahnhof erwartet. Er war wütend, hat rumgeschrien, mir eine Ohrfeige verpasst und mir auf den Kopf geschlagen. Vermutlich werde ich in der Nachbarschaft noch wochenlang Gesprächsthema Nummer eins sein.« Unwillkürlich berühre ich meine Wange. Ich spüre das Brennen immer noch.

»Was hast du denn von ihm erwartet?« Jetzt sieht er mich an.

»Verständnis.« Meine Worte sind fast ein Flüstern. »Ich habe einen Fehler gemacht, mich hinreißen lassen, aber ist das nicht menschlich? Ich wusste nicht mal, was mich hier erwartet.«

»Ach, Jo.« Er drückt meine Hand. »Ich freue mich immer über eine Gelegenheit, Zeit mit dir zu verbringen.«

»Eduard hat gesagt, er liebt mich. Dass er unsere Verbindung bekannt macht, sobald sein Roman veröffentlicht ist.«

Andries schnaubt kopfschüttelnd. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich über mich lustig macht, oder ob meine Worte ihn erheitern, aber ich weiß, er ist mir nicht böse. »Du Närrin! Du bist doch erwachsen. Fünfundzwanzig Jahre alt«, sagt er. »Du solltest es besser wissen.«

»Pa hat mir gar keine Gelegenheit gegeben, es zu erklären. Ich durfte nicht mal eine einzige Nacht zu Hause verbringen. Stattdessen wurde ich in den nächsten Zug hierher gesetzt.«

Wieder drückt mein Bruder mir mitfühlend die Hand.

Jetzt bin ich in Sicherheit.

»Du hast diesem Mann alles gegeben, was er wollte, ohne dass er dich heiraten musste.«

»Das habe ich ihm nicht gegeben!«, widerspreche ich. »Wir haben nie …« Ich will, dass er diese Wahrheit kennt.

»Das ist jetzt Vergangenheit.« Andries zupft an losen Fusseln auf seinen Hosenbeinen herum.

»Ich habe mich noch nie so elend gefühlt«, sage ich.

»Hat keinen Sinn, weiter darüber nachzugrübeln, Schwesterherz. Du bist hier, in Paris, bei mir. Am besten genießt du stattdessen deine Strafe.«

»Meine Strafe?« Ich sehe ihn fragend an. Er lächelt.

»Na, dass Pa dich den Sommer über aus Amsterdam verbannt hat.«

Ich lächele ebenfalls. Dann schließe ich die Augen und lausche dem Klippklapp der Hufe.

»Du hast doch Bücher und Kunst immer geliebt«, sagt Andries. Ich öffne die Augen.

»Frauen sollten die schönen Künste unterstützen, aber niemals Künstlerinnen sein«, ahme ich Pas strengen Tonfall nach.

Andries sieht mich an und lacht laut heraus. »In Paris gibt es ganz viele Künstlerinnen.«

»Und wie viele verdienen sich damit ihren Lebensunterhalt?«, will ich wissen. »Wie viele dürfen ihre Werke in den Salons ausstellen?« Die Antwort meines Bruders lässt auf sich warten. Ich nehme an, er geht in Gedanken seine Bekannten durch beim Versuch, ein Beispiel für seine Behauptung zu finden.

Kunst fasziniert mich – das Machen, das Entdecken, auch das Analysieren. Hat sie schon immer. Ich will unbedingt die verschiedenen Maltechniken verstehen und wie Künstler etwas erschaffen. Früher habe ich davon geträumt, in Paris zu studieren, aber Pa hörte sich meine Argumente nicht einmal an. Für meine Kunst hatte er weder Zeit noch Interesse, ja, er weigerte sich sogar, meine Leinwände oder Skizzen überhaupt anzusehen. Sie stapeln sich immer noch im Keller, meine Versuche mit Aquarellfarbe, Kohle, sogar einige Ölgemälde, allesamt im Grunde armselige Experimente. Ich habe nie behauptet, Talent oder genialen Schöpfergeist zu besitzen. Als ich beschloss, mir Bildung zu erkämpfen und die erste Frau in unserer Familie zu sein, die traditionelle Rollenbilder ablehnt und nach etwas anderem strebt – etwas Besserem, nach mehr –, da war mir klar, dass es kein Studium der bildenden Künste sein würde. Stattdessen wählte ich Englische Literatur – Romanschriftsteller und Poeten –, und aus meiner Liebe zur bildenden Kunst wurde Liebhaberei, eine heimliche Schwäche. Nur Andries wusste, wie sehr sie mich weiterhin faszinierte. Pa hätte mir erklärt, es sei bloß Verschwendung von Zeit und Geld.

»Ich habe einen Freund, der macht sich gerade einen Namen als Kunsthändler. Hat viele Kontakte hier in der Stadt. Ich werde ihn mal nach Künstlerinnen fragen und um Hilfe für deine Ambitionen bitten. Aber jetzt musst du dich erst einmal darauf konzentrieren, diesen Mann zu vergessen«, erklärt Andries. Er macht eine wegwischende Handbewegung, als wolle er Eduard einfach fortzaubern. Ich nicke. Meine Lider werden schwer, und das Hufgetrappel lullt mich ein.

Ich habe diesen Mann, Eduard, zu Beginn meines zweiten Jahres als Lehrerin kennengelernt. Wir waren beide an einem Mädchenpensionat in Utrecht angestellt. Er war intelligent, witzig und besaß die hellsten blauen Augen, die ich je gesehen habe – und war zehn Jahre älter als ich. Er wusste viel, hatte Erfahrung: mit Literatur, mit Kunst, mit Frauen. Ich verliebte mich auf der Stelle in ihn, und im Gegenzug hob er meine Welt aus den Angeln. Er schwor mir, er habe vor mir noch niemanden geliebt, ich sei seine Muse, und wenn ich ihn verließe, würde er nie wieder ein Wort schreiben. Während der drei Jahre, die wir uns trafen, machte er mir nie einen Antrag, und ich fand immer neue Entschuldigungen dafür. Ich glaubte seinen Worten und wilden Ansichten. Versuchte, es zu ignorieren, als die Köchin erwähnte, Eduard Stumpff sei verlobt, oder wenn er vergaß, irgendwelche Reisen zu erwähnen, oder wenn Gerüchte über Eduard und die junge Musiklehrerin in der Schule die Runde machten. Ich akzeptierte sein Schmollen, tolerierte seine unangenehmen Phasen des Schweigens und war sofort zur Stelle, wenn er spontan ein Stündchen oder zwei für mich übrig hatte. Ich benahm mich wie eine lächerliche Witzfigur.

»Es ist erst zwei Tage her. Das hier«, sagt Andries, und als ich die Augen öffne, sehe ich ihn mit der Hand vor meinem Gesicht herumwedeln, »wird vorbeigehen.« Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich weinte.

»Er ist der einzige Mann, den ich je lieben werde.« Doch noch während ich das sage, weiß ich, dass es nicht stimmt. Er ist der erste Mann, den ich geliebt habe, und er war der Falsche. Ich hätte ihn nie lieben dürfen, diesen Dieb unterm Deckmantel eines Schulmeisters. Drei Jahre meines Lebens hat er mir gestohlen, und wofür?

Andries lacht nur. »Du, ich … wir als Familie haben einen Ruf zu wahren. Dazu gehören gewisse Erwartungen, und das weißt du genau.« Einen Augenblick lang richtet er den Blick schweigend auf die vorbeiziehenden Gebäude. »Es wird eine neue ›Liebe‹ geben. Mama und Pa werden dafür sorgen. Vor Ende des Jahres werden sie dich unter die Haube bringen.«

»Ich werde niemals heiraten.«

Er wischt meine Worte beiseite. »Es gibt Dinge, die du schlicht und einfach wirst tun müssen. Du musst die Konsequenzen deines Handelns tragen, Jo. Aber alles kann wieder geradegerückt werden. Jetzt hast du erst einmal einen ganzen Sommer, um zu lesen, zu zeichnen und zu malen. Montmartre wird dein Spielplatz sein.«

»Solange ich von Männern verschont bleibe, vor allem von Schriftstellern«, sage ich und werfe nun meinerseits einen Blick aus dem Kutschenfenster. »Ich kann immer noch nicht glauben, dass du dir ausgerechnet das Montmartre-Viertel als Quartier ausgesucht hast.«

»Nicht ganz der Montmartre«, korrigiert mich Andries. »Mama ist der Ansicht, dass ich auf der richtigen Seite des Boulevard de Clichy wohne, wobei sie mir vermutlich nie verzeihen wird, dass ich nicht das 8. Arrondissement gewählt habe.« Andries grinst. »Ich habe dir übrigens ein Geschenk mitgebracht.«

Er greift in die Innentasche seines Gehrocks und überreicht mir ein Skizzenbuch.

»Führe Tagebuch über deine Zeit hier. Fülle die leeren Seiten mit Worten und Skizzen.«

Ganz plötzlich meldet sich ein Kribbeln in meinem Bauch bei dieser unerwarteten Aussicht, tief in die Pariser Kunstwelt einzutauchen. Ich habe mir sehr gewünscht, meinen Bruder in Paris besuchen zu dürfen, und nun scheint meine ›Strafe‹ genau darin zu bestehen.

»Lass uns diesen gemeinsamen Sommer genießen, bevor du nach Amsterdam zurückkehrst, egal welche Lösung unsere Eltern sich für dich ausdenken«, sagt er.

»Was wird denn da gebaut?«, frage ich und deute aus dem Fenster. Auf der Kuppe eines kleinen Hügels ragen zwischen einem quadratischen Gerüst weiße Mauersteine aus der Erde.

Andries beugt sich vor, um an mir vorbeischauen zu können.

»Das da? Auf dem Butte Montmartre?« Er zeigt auf den höchsten Punkt der Stadt. »Das soll irgendwann mal eine Basilika werden. Eine Kapelle gibt es dort schon. Man kann sie hinter dem Gerüst erahnen. Alle, die ich kenne, haben mindestens für einen Stein gespendet, aber ich bekomme trotzdem dauernd Anfragen, ob ich nicht eine Säule finanzieren will. Weiß der Himmel, ob das Ding je fertig wird.«

»Die Aussicht wird jedenfalls atemberaubend sein«, sage ich.

Andries nickt. »Paris verändert sich. Warte ab, bis du siehst, was Eiffel auf dem Champ de Mars baut«, berichtet er begeistert. »Wir schauen uns das jede Woche an.«

»Wir?«, frage ich.

»Erinnerst du dich an Sara Voort?«

Kopfschüttelnd wende ich mich meinem Bruder zu. »Bist du verliebt?«

Er lacht schallend. Anscheinend findet er den Gedanken an ihn und Miss Voort als Paar sehr erheiternd.

»Erinnerst du dich an Pas Freund, Samuel Voort? Sie ist seine Tochter. Hat Mama ein paarmal besucht. Hässlich. Ein Gesicht so rund wie der Vollmond, Knollennase und winzige, gemeine Schweinsäuglein.«

»Was für eine entzückende Beschreibung, Bruderherz.« Ich versetze seinem Arm einen Klaps mit meinem Skizzenbuch.

»Sie läuft ständig einem Freund von mir hinterher. Theo van Gogh – hast du von ihm gehört?« Ich schüttele den Kopf. »Er ist der aufstrebende Kunsthändler, den ich vorhin erwähnt habe. Kennt alle vielversprechenden Nachwuchskünstler. Theo und ich verbringen viel Zeit zusammen. Du wirst ihn mögen. Ich besorge dir eine Audienz bei ihm. Dann kannst du ihm deine Werke zeigen und …«

»Andries, ich habe wirklich kein Talent.«

»Dann nutze diesen Sommer, deine künstlerischen Fähigkeiten zu perfektionieren und von anderen zu lernen. Konzentriere dich darauf statt auf einen aufgeblasenen Idioten, der dir das Herz gebrochen und Schande über unsere ehrbare Familie gebracht hat.« Er ahmt Mamas keifende Stimme nach. Dieses Mal versetze ich seinem Bein einen Klaps mit dem Skizzenbuch. Dann hake ich mich bei ihm unter und lehne den Kopf an seine knochige Schulter.

»Danke«, sage ich.

»Wofür?« Er küsst mich aufs Haar.

»Dass du mich nicht in ein stinkendes Kellerloch sperrst.« Ich weine schon wieder, aber dieses Mal mischen sich Freude und Erleichterung unter meine Tränen.

Pariser Vororte, Blick vom Montmartre

»Übrigens, wir gehen heute Abend aus«, erklärt Andries, als wir sein Appartement betreten und er meinen Lederkoffer abstellt. Ich sehe mich um: weiße Wände, schwarz-weiß gefliester Fußboden und ein Tischchen mit aufwendigen Schnitzereien und gedrechselten Beinen. Fasziniert streiche ich über das glatte Holz. Mein Bruder hat einen erstklassigen Geschmack, wenn es um Möbel geht.

Andries nimmt seine Korrespondenz vom Tisch und wedelt mir damit beim Sprechen vor dem Gesicht herum. »Ein erster Vorgeschmack auf deine Pariser Freiheit, Jo.«

Ich bin immer noch damit beschäftigt, diesen Eingangsbereich auf mich wirken zu lassen, doch mein Bruder wartet auf eine Erwiderung. »Muss ich wirklich mitkommen? Ich bin nicht unbedingt in Stimmung, Leute zu treffen.« Die Reise war lang und ermüdend, und die Vorstellung, mich nach Amsterdamer Mode zurechtzumachen und mich mit Fremden unterhalten zu müssen, birgt keinerlei Reiz.

»Es wird dir guttun. Du kannst nicht in Paris sein und dich zu Hause eingraben«, beharrt er. »Außerdem handelt es sich um den Ort, um gesehen zu werden. Eine Windmühle. Alle zieht es dorthin: Studenten, Künstler, Glückssucher. Vertrau mir, es wird dir gefallen.«

Ich schüttele den Kopf. »Vielleicht nächste Woche.«

»Stürz dich mitten hinein, Jo. Pack Paris beim Schopf. Solche Gelegenheiten bieten sich nur diesen Sommer.«

Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Ich will aber nicht«, schmolle ich. Andries funkelt mich an. Er wartet auf eine Erklärung. »Ich habe nur noch ein anderes Kleid dabei, und das ist für so etwas kaum passend. Ich sehe darin aus wie eine altbackene Schulmeisterin.« Das Gefühl, nicht dazuzugehören, für diese Stadt nicht kultiviert genug zu sein, ist mit einem Mal überwältigend. Ich bin hier fehl am Platz – so wie ich mich mein ganzes Leben fehl am Platz gefühlt habe.

Ein Lächeln breitet sich auf dem Gesicht meines Bruders aus. »Und das ist der einzige Grund, nicht mitzukommen?«, fragt er. Ich nicke. Nun lacht er. »Clara hat ein neues Kleid für dich besorgt.«

»Wie bitte?«

»Es liegt auf deinem Bett.«

Ich drehe mich auf der Stelle um und eile den Flur entlang. Meine Absätze klappern auf den Fliesen.

»Dritte Tür rechts«, ruft er mir hinterher.

Ich öffne die Tür und mache beim Anblick des wunderschönen Kleides vor Freude einen kleinen Luftsprung. Dunkelroter Satin mit pfauenblauem Samt als Kontrast. Ein verlängertes Korsett, enge Ärmel und ein hochgeschlossener Kragen. An diesem Kleid ist nichts prüde: Meine Figur unterm Stoff wird nicht unbemerkt bleiben. Ich nehme es vom Bett und drehe mich, um es von allen Seiten zu begutachten. Die Röcke sind mehrlagig und gestuft, vorne mit Karree-Ausschnitt und hinten mit einer kleinen Schleppe, mit Plisseefalten sowohl im Rock als auch in dem aufwendigen Besatz. Es gehört eine Turnüre dazu, die aber weniger ausladend ist, irgendwie weiblicher. Mutiger, kompromissloser. Nie habe ich etwas Ähnliches besessen oder auch nur getragen wie dieses Kleid.

»Gefällt es dir?« Als ich mich umdrehe, steht Andries in der offenen Tür.

»Mama würde nie …«

»Nun, jetzt weilst du unter meinem Dach«, sagt er schlicht.

Ich eile zu ihm und schlinge ihm die Arme um den Hals, das Kleid noch in der Hand. »Danke.«

»Clara hat es ausgesucht.« Sie ist sein Hausmädchen und war zuvor in Amsterdam unsere Angestellte. Sie kennt mich, seit ich ein Baby war, und liebt uns beide abgöttisch.

»Wo ist sie?«, will ich wissen.

»Wahrscheinlich in der Küche. Komm, wir suchen sie und essen etwas, und dann hilft sie dir beim Ankleiden für heute Abend.«

Juni1888

Bonjours, Paris!

Mein allererster Eintrag in dieses Skizzenbuch. Früher habe ich über alle gelacht, die Tagebuch schrieben, aber Dries lag vollkommen richtig, inzwischen verspüre auch ich den Drang, meine Zeit hier in Worten und Skizzen festzuhalten. Ich glaube, es wird mir helfen, all das, was ich erlebe, zu reflektieren, und auch über die Vergangenheit nachzudenken. Außerdem will ich versuchen, mich zu bessern. Ich werde während dieses Sommers in Paris wachsen und lernen – das ist mein neues, aufregendes Ziel. Es wäre doch furchtbar, wenn ich am Ende meines Lebens nichts erreicht hätte, das großartig oder wenigstens bemerkenswert ist.

Und ich bin hier frei. Und verloren. Ich bin ohne Eduard.

Wie gerne würde ich ganz Utrecht die Wahrheit ins Gesicht schreien, Pa erklären, was Eduard in Wirklichkeit war: ein Feigling, ein Heuchler, der mich nie anständig behandelt hat – oh, wenn ich das doch nur könnte. Der ganzen Welt würde ich das verkünden. Alle sollten es wissen. Ich würde ihn am liebsten brandmarken – ihn, der sich über alle anderen erhoben hat, aber eigentlich so viel, viel tiefer steht als wir.

Doch welchen Nutzen hätte eine solche Rache?

Lieber bin ich meinem Bruder wahrhaft dankbar. Eine Dries-förmige Welle reißt mich mit. Ablenkung ist eindeutig der beste Weg, die Sache durchzustehen. Ich kann nicht jede Stunde damit verbringen, mir zu wünschen, Eduard wäre nicht Teil meiner Geschichte, dass meine Familie, meine Schüler, Fremde nicht über uns tuscheln und jedes hämische Flüstern nicht die Scham in meinem tiefsten Innern vergrößert.

Heute Abend muss ich diese Gedanken beiseiteschieben und mein bestes Pariser Gesicht aufsetzen. Ins kalte Wasser springen. Ich darf Dries nicht wieder enttäuschen, meinen größten Unterstützer und besten Freund. Nicht jetzt, wo ich gerade erst in seiner Stadt angekommen bin.

Moulin de la Galette

Auf unserem kurzen Weg, Arm in Arm, erzählt mir Andries von diesem Lokal namens Moulin de la Galette. Dass er und seine vielen Freunde sich einmal im Monat schick machen und sich dort treffen, um zu tanzen, zu trinken und sich an Pfannkuchen zu laben. Andries berichtet mir von den verschiedenen Künstlern, die ich bestimmt kennenlernen werde, und dass diese sonntäglichen Treffen viele von ihnen immer wieder zu neuen Werken inspirieren. Meine Vorfreude wächst mit jedem Schritt.

»Kann sein, dass du Camille Claudel kennenlernst«, sagt er. »Sie ist Rodins Geliebte.«

»Meinst du, ich bin wie Mademoiselle Claudel? Dass meine Erfahrung mit Eduard ein gemeinsames Gesprächsthema sein könnte?« Meine Stimme quiekt, so aufgeregt bin ich.

»Du bist echt furchtbar«, schimpft er, lächelt aber dabei. »Camille ist Bildhauerin. Mein Freund Theo sagt, sie ist die beste in ganz Paris, möglicherweise sogar besser als Rodin, aber das werden wir in seiner Anwesenheit lieber nicht erwähnen.« Er lacht.

»Und doch definierst du sie über ihre Beziehung zu einem Mann?«, hake ich nach, woraufhin Andries nur mit den Schultern zuckt.

»So ist es eben.« Wir biegen um eine Ecke. »Hier müssen wir nach rechts.« Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, Andries anzufunkeln, um auf den Weg zu achten.

»Pardon«, entschuldige ich mich, als ich mit zwei Männern zusammenstoße, doch die beiden drehen sich nicht einmal um. Sie bilden das Schlusslicht einer sich langsam vorwärts bewegenden Reihe von Menschen, die sich durch die Rue Lepic schlängelt.

»Stehen die alle fürs Moulin de la Galette an?«, frage ich. Andries nickt, während wir uns der Menge anschließen und gemächlich weiterschlendern. Von überallher erklingen Lachen und Gesprächsfetzen in breiten Dialekten. Mein Bruder legt mir den Arm um die Schultern, als wir um eine weitere Ecke biegen. Die Dunkelheit der Pariser Nacht ist verschwunden: Vor uns ragt hoch und stolz die hölzerne Windmühle auf. Wir treten durch ein Eingangstor ins künstliche Licht des Innenhofs.

»Die Männer starren dich bereits an.« Andries nickt denen zu, die er kennt.

»Aber ich lege es doch gar nicht darauf an, irgendwem zu gefallen …«, sage ich, weil ich befürchte, dass er genau das denkt.

»Du hast ja keine Ahnung, wie schön du bist.« Er küsst mich auf den Scheitel und nimmt den Arm von meinen Schultern. »Genieß die Atmosphäre und amüsier dich. Da drüben gibt es eine Terrasse mit Blick über Paris und die Seine.« Er deutet nach rechts. Farbenfroh gekleidete Männer und Frauen wirbeln und tänzeln um uns herum.

Ich will gerade in Richtung Terrasse gehen, um die Aussicht zu bewundern, als Andries einem Freund etwas zuruft. Ich beobachte, wie er sich durch die Menge schlängelt und einen Mann zur Begrüßung herzlich umarmt. Es wirkt, als hätte er ihn seit Jahren nicht mehr gesehen, aber vermutlich waren es nur ein paar Tage. Mein Bruder ist hier in Paris so ein völlig anderer Mensch als in Gegenwart unserer Eltern – nicht so reserviert, überschwänglicher, und er scheint sich in seiner Haut absolut wohlzufühlen. Ich rühre mich nicht vom Fleck, bleibe mitten im Eingangsbereich stehen, sodass die neu eintreffenden Gäste einen Bogen um mich machen müssen. Sie entschuldigen sich, wenn sie meine Schulter anrempeln oder gegen meine schmale Turnüre stoßen.

»Ihr Kleid, Ihre ganze Erscheinung ist geradezu atemberaubend«, sagt eine Frau in schnellem Französisch zu mir. Sie ist neben mir stehen geblieben und streicht mit einer Hand über den dunkelroten Satin, während die Finger ihrer anderen Hand den pfauenblauen Samt streicheln.

»Merci«, erwidere ich. Das französische Wort klingt etwas komisch aus meinem Mund. Sie wirft mir einen Luftkuss zu und lacht, ehe sie in der Menge verschwindet. Ich lächele. Und nicke. Ich nicke und lächele, während ich mich an den Rand des Gedränges aus Tänzern durchschlage. Die Musik ist laut und beschwingt. Ich strahle übers ganze Gesicht und bewege meine Hüften im Takt. Dieser ganze Ort verströmt eine Aura von Glück. Im Moulin de la Galette geht es zu wie in einem fröhlichen Bienenschwarm.

Hätte ich doch nur mein neues Skizzenbuch mitgebracht, um diesen Moment einzufangen und festzuhalten. Lächelnde, gut aussehende Paare tanzen in einer Reihe und werfen dabei die Beine so hoch in die Luft, wie sie nur können, ehe sie reihum die Partner wechseln. Wie sorglos sie wirken! Rechts von mir tanzt eine junge Frau, vielleicht nur wenig jünger als ich. Ihr Strohhut hat ein breites rosafarbenes Band, und ihr blau-rosa gestreifter Rock fliegt, wenn sie sich dreht.

Zwei jüngere Mädchen – offensichtlich Schwestern und kaum größer als die Tische, die ringsherum verteilt stehen – sind in Begleitung einer älteren Dame da, die wohl ihre Mutter sein muss. Ihr Fuß wippt im Takt, während die Mädchen ausgelassen tanzen. Weiter hinten entdecke ich einen Mann, der die Aufmerksamkeit der Umstehenden auf sich zieht. In seinen gestreiften Hosen, ohne Krawatte, wirkt er irgendwie exotisch, wie er da eine Polka mit einer beeindruckend schönen Frau in smaragdgrünem Kleid tanzt. Vor Schweiß klebt ihm das lange Haar auf der Stirn, doch dann verschwindet er, Pirouetten drehend, in der Menge.

Ich kann die vielen Paare gar nicht mehr zählen, die sich tanzend hier und da aus der Menge lösen, alle mit unerwarteter Eleganz. Mir scheint, als würde jedes Paar unterschiedliche Schrittkombinationen vorführen. Sie existieren als Individuen in einer Menge, verlieren sich ineinander, gänzlich uninteressiert an ihrer Umgebung. Sie interpretieren die Musik auf ihre eigene Weise und kümmern sich nicht darum, wie andere über sie urteilen.

Ist es so, Pariser zu sein? Könnte ich je an einen Ort wie diesen gehören?

Die, die nicht tanzen, stehen in Grüppchen oder paarweise herum und unterhalten sich, nur wenige sind allein. Manche sitzen an kleinen runden Tischen, wo tiefroter Wein ausgeschenkt oder gleich aus der Flasche getrunken wird, was die anderen ringsherum bejubeln. Die Luft ist erfüllt von Tabakqualm, Lachen und Musik.

Ich sehe die Szene als Gemälde vor meinem inneren Auge. Bei der Vorstellung, Staffelei und Farben in diese Feier hineinzutragen, muss ich lachen – in einem Raum voller Künstler ein schlechtes Bild zu malen. Hätte ich das nötige Können, würde ich leuchtende Farben verwenden, um die üppigen Formen und die Lebensfreude einzufangen. Die Lichtflecken würde ich in weichen Rosé- und Violetttönen halten, und mutigere Schattierungen von Rot, Grün und vielleicht sogar Blau für die Personen nehmen. Mir wäre die Bewegung wichtig, meinem Bild mit einem Farbklecks Tiefe zu verleihen, mit Licht und Schatten zu spielen. Ich würde alles daransetzen, die Energie dieser Szene auf die Leinwand zu bannen.

Doch noch gehöre ich nicht hierher. Was könnte meine Rolle sein, wo ich doch nichts Kreatives zum Montmartre beitragen kann? Oder darf ich hoffen, dass sich das eines Tages ändert?

Terrasse und Aussichtsplattform im Moulin de Blute-Fin

Ich bin erst zehn Minuten im Moulin de la Galette und fühle mich jetzt schon lebendiger als die ganzen letzten drei Jahre. Trotzdem bin ich noch nicht mutig genug, mich mit hineinzustürzen.

»Jo!« Andries’ Stimme. »Jo, komm mal her.« Ich suche in der Menge nach seinem Gesicht. Andries ist ein groß gewachsener Mann – alle Männer in unsere Familie sind lang und dünn –, darum entdecke ich ihn gleich jenseits der improvisierten Tanzfläche.

Tief durchatmen. Lächeln. Ich bahne mir einen Weg durch die tanzende Meute, ohne sehen zu können, mit wem sich mein Bruder unterhält. Ich höre eine Männerstimme und auch eine schrille Frauenstimme, doch Andries versperrt mir die Sicht. Mehr Gelächter – eines gackernd, das andere tief und rau. Andries fährt sich mit der Hand übers kurze Haar mit dem leichten Seitenscheitel. Ich tue es ihm gleich, um den Sitz meiner Hochsteckfrisur zu prüfen, aus der sich Locken gelöst haben. Dabei muss ich der Versuchung widerstehen, die Haarnadeln einfach alle herauszuziehen.

»Du erinnerst dich an Sara Voort?«, fragt Andries, sobald ich ihn erreicht habe. Sein Gebaren ist steif, förmlich. Mit einer Kopfbewegung bedeutet er mir, mich entsprechend zu benehmen. Dann tritt er zur Seite, und Sara kommt auf mich zu. Ihr Gesicht ist nicht rund wie ein Vollmond, ihre Nase nicht knollenartig und ihre Augen nicht winzig. Nein, sie hat mandelförmige braune Augen, eine schmale kleine Nase, volle Lippen in einem herzförmigen Gesicht. Mit anderen Worten: Sara ist bildhübsch. Ich hoffe, sie ist auch nicht so gemein, wie mein Bruder gesagt hat.

»Sara, wie schön, Sie wiederzusehen. Wie geht es Ihren Eltern?« Lächelnd versuche ich, selbstbewusst zu wirken.

»Liebste Johanna, wie geht es dir?« Sie ergreift meine Hände, tritt einen Schritt zurück und mustert mich von oben bis unten. »Man sagt, du bist zu einer Schönheit herangewachsen.« Kurze Pause. Ihre unnatürlich dunklen Augenbrauen treffen sich in der Mitte. »Ich habe von dieser schrecklichen Sache in Utrecht gehört.«

Ich werfe meinem Bruder einen Blick zu. Du hast es ihr erzählt? Er schüttelt den Kopf. Sie ist Holländerin. Ihre Eltern werden sein wie meine: schnell dabei, das Unglück anderer Leute weiterzutragen. Tratsch wird in den Niederlanden von Neidern und Narren verbreitet.

»Mama hat mir sofort geschrieben, als sie davon hörte«, sagt sie. Dabei lächelt sie zuckersüß – in die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen würde eine Franc-Münze passen –, doch ihr Tonfall ist nicht freundlich. Sie lässt meine Hände los, um mir die Schulter zu tätscheln wie eine Mutter ihrem unliebsamen Kind.

»Meine Schwester ist hier, um den Sommer über Kunst zu studieren«, sagt Andries und zieht mich an sich.

Ich lehne meinen Kopf an seine Schulter, und genau in diesem Moment nehme ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Nur ein verschwommener Fleck am Rand meines Sichtfeldes. Instinktiv hebe ich den Kopf und drehe mich nach rechts.

Der Mann steht stocksteif da und wirkt im ausgelassenen Treiben des Moulin de la Galette völlig deplatziert. Als wäre er aus Holz geschnitzt. Er trägt einen eleganten, hoch geknöpften Mantel und in der Hand einen Bowler-Hut. Seine Züge sind fein, fast schon feminin, wenn auch ohne Wärme. Sein Teint ist rötlich blass, doch es sind seine hellblauen Augen, die mich fesseln. Alles an ihm wirkt steif und unnachgiebig, und trotzdem kann ich den Blick nicht von ihm abwenden, wie er allein inmitten all der Fröhlichkeit steht. Ich wage fast nicht zu blinzeln – aus Angst, er könnte verschwinden.

Da sieht er mich an. Eine plötzliche Verbindung zwischen uns, die ich so noch nicht erlebt habe. Etwas Fremdartiges und dennoch Notwendiges. Wie Magnetismus. Fühlt er es auch?

Andries zieht mich enger an sich. »Findest du nicht auch?«, fragt er, aber ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Ich lache, was wiederum Andries zum Lachen bringt und schließlich auch Sara. Deren Lachen klingt jedoch nicht echt. Ich sehe diesen Fremden unverwandt an, und auch er wendet den Blick nicht ab.

»Wer ist das?« Ich glaube, ich frage eher den Fremden als meinen Bruder.

»Wer?«, fragt Andries zurück, und ich zeige auf den rothaarigen Mann. Der Fremde betrachtet meine Hand und dreht sich weg.

»Na, das ist er. Der Freund, von dem ich dir erzählt habe«, sagt Andries. »Das ist Theo van Gogh.«

»Er und ich werden heiraten!«, verkündet Sara und entschuldigt sich dann, um in Richtung ihres Verlobten davonzueilen.

Juni1888

In meinen ersten vier Tagen in Paris saß Andries geduldig neben mir, während ich rings um den Montmartre verschiedene Szenen zeichnete und mir notierte, was ich sah und hörte. Er lauschte meinen Geschichten von Eduard und machte mir dann Vorschläge, wie ich meine Gedanken davon abhalten könnte, Unterhaltungen und gemeinsame heimliche Momente immer wieder aufs Neue durchzuspielen. Er war geduldig und nett, und seine kleinen Scherze hoben meine Laune, ohne mir das Gefühl zu geben, dass er mich nicht ernst nahm.

Es gibt niemanden außer meinem Bruder, mit dem ich so offen über alles sprechen kann. Arm in Arm erkunden wir Paris, und jeder Tag mit ihm erinnert mich an die unbeschwerten Jahre unserer Kindheit. Nie hätte ich gedacht, solche Augenblicke noch einmal zu erleben. Nicht jetzt, wo er ein erwachsener Mann ist. Ich mag seine dumme kleine Schwester sein, die so wenig vom Leben und den Männern versteht, aber niemand könnte ihn je so lieben wie ich.

Meine Anspannung hat ein kleines bisschen nachgelassen: dieser fieberhafte Strudel, in den es mich zieht, wann immer ich an die Demütigung meiner Entlassung aus der Lehranstellung denke. Die schmerzhaften Stiche durch Eduards Verrat jedoch bleiben – ich kann mir immer noch nicht vorstellen, je wieder einem Verehrer zu vertrauen.

Abstand, Zeit, mein Bruder, Paris, Bücher und Kunst – das scheint alles zu sein, was ich im Moment brauche.

Vielleicht bin ich lieber einen einzigen Sommer lang durch und durch glücklich, als dieses Glück in kleinen Dosen auf mein ganzes Leben verteilen zu müssen.

Nach Theo van Gogh habe ich Andries noch nicht gefragt.

Stillleben mit Pinseln in einem Blumentopf

Wir stehen vor der Galerie Durand-Ruel in einer kleinen Straße, die vom Boulevard Haussmann abzweigt. Ich dachte eigentlich, wir würden den Hügel hinaufspazieren, um zu zeichnen, doch stattdessen zeigt Andries auf einen Aushang neben der Galerietür.

»Ja, ein Plakat«, sage ich, woraufhin mein Bruder wieder darauf deutet.

»Sprich mit mir.« Ich gebe ihm einen neckenden Klaps auf den Arm. »Ich habe keine Ahnung, weshalb das interessant sein sollte.«

Er fährt mit dem Finger unter den großen Buchstaben der ersten Zeile entlang, als wolle er sie unterstreichen. »Die Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs«, sagt er.

»Lesen kann ich selbst«, gebe ich leicht gereizt zurück. »Aber wer soll das sein?«

»Eine Gruppe von Künstlern. Monet, Degas und Pissarro waren Gründungsmitglieder«, erklärt er. »Sie haben sich zusammengetan, um unabhängig ausstellen zu können.«

Mit hochgezogenen Augenbrauen bedeute ich ihm fortzufahren.

»Damals war das richtiggehend radikal. Ende 1873, glaube ich. Sie haben sich selbst organisiert, außerhalb des jährlichen Salons.«

»Und das ist gut?«

Andries nickt. »Sie wollten sich nicht auf eine Jury aus Künstlern von der Académie des Beaux-Arts verlassen, die Werke auswählte und Auszeichnungen vergab. Es ging ihnen weniger um Prestige, sondern vielmehr darum, ihre Kunst zu zeigen.«

Ich deute auf das Datum der Ausstellung, denn ich begreife immer noch nicht ganz, was mein Bruder mir eigentlich sagen will. »Aber das Plakat ist zwei Jahre alt.«

»Diese Künstler wollen das moderne Leben darstellen. Das echte Leben.« Er hält einen Moment inne. »Und ist das nicht auch das, was dich interessiert?«

»Ja und nein«, erwidere ich. »Es ist eher so, dass meine bescheidenen Fähigkeiten bestenfalls erlauben, das zu kopieren, was ich vor mir sehe.«

Er schüttelt den Kopf. »Du wirst es lernen.«

»Aber das Plakat ist zwei Jahre alt … heißt das nicht, dass mein Geschmack schon wieder veraltet ist?«

Noch einmal schüttelt er den Kopf und klatscht in die Hände. »Du könntest eine neue Gruppe gründen, mit aufstrebenden Künstlerinnen.«

Ich will etwas erwidern, doch er bedeutet mir zu schweigen. »Wenn du so weit bist«, sagt er. »Und wenn du das gelernt hast, was du eben lernen musst, dann kenne ich jemanden, der dir dabei helfen kann.«

Dieses Mal bin ich diejenige, die den Kopf schüttelt. Andries ist mein größter Fan und will einfach nicht einsehen, dass meine künstlerischen Fähigkeiten begrenzt sind – und das auch bleiben werden.

Ich lasse den Blick über die aufgelisteten Namen wandern. »Keine einzige Frau dabei«, stelle ich fest. Ich zähle durch. »Sechzehn Männer.«

»Marie Bracquemond, Mary Cassatt und Berthe Morisot fehlen auf der Liste«, erklärt Andries und strahlt mich an. Er freut sich unbändig, dass er mir etwas beibringen kann. Plötzlich erfüllt mich unendliche Dankbarkeit. Anscheinend hat er sich seit meiner Ankunft hier mit jemandem über weibliche Kunstschaffende unterhalten.

»Kennst du eine von ihnen?«, frage ich.

»Nein, aber ich kenne jemanden, der es tut«, antwortet Andries. »Und zwar den, der mir erzählt hat, Degas hätte es als idiotisch bezeichnet, dass keine der Frauen aufgelistet wurde. Angeblich hat er sich deswegen damals sogar beschwert.«

Andries’ Begeisterung ist ansteckend. Auf einmal bin ich ganz aufgeregt.

»Wer hat dir davon …«

»Ich bin sicher, wenn du interessiert bist, können wir ein Treffen mit Künstlerinnen für dich arrangieren. Was meinst du?«

Ich nicke heftig. Auf jeden Fall. Das fände ich großartig.

»Dann bitte ich ihn, das zu organisieren. Es wird genau das Richtige für dich sein, Jo«, meint er. »Aber jetzt lass uns hineingehen. Man hat mir empfohlen hierherzukommen, da drinnen gibt es ein Werk von Morisot.«

Noch im Sprechen dreht sich mein Bruder um und öffnet die Tür. Ein Glöckchen klingelt, und mit forschem Schritt betritt er die Galerie.

Porträt eines Mannes mit Zylinder

»Das dort drüben ist der Kunsthändler Paul Durand-Ruel.« Andries bleibt stehen und deutet mit dem Kopf Richtung Ladentisch der Galerie. »Er hat Monet das Leben gerettet.«

»Wie bitte?« Mein Blick wandert zwischen Durand-Ruel und meinem Bruder hin und her.

»Hat ihn vor zwanzig Jahren davon abgehalten, in die Seine zu springen.« Andries starrt den Mann ein bisschen länger an, als es sich schickt.

»Kennst du ihn persönlich?«

»Leider nein«, seufzt er. Mein Bruder sammelt gewissermaßen besondere Menschen: Er glaubt, wenn er sich mit ihnen umgibt, färbt etwas von deren Glanz auch auf ihn ab. »Wir bewegen uns nicht in denselben Kreisen. Aber ich habe noch niemanden etwas Schlechtes über ihn sagen hören. Monet meint, ohne ihn wären die Impressionisten den Hungertod gestorben. Man sollte ihn auf jeden Fall auf seiner Seite haben.«

Ich betrachte Paul Durand-Ruel. Ein kleiner, bartloser Mann mit der Ausstrahlung eines altmodischen Geistlichen, wie man ihn vielleicht in einem Roman finden würde. Er unterhält sich mit einem Herrn mit Zylinder. Von hier aus klingt seine Stimme leise und etwas gedämpft. In diesem Moment hebt er den Kopf, bemerkt meinen Blick und tippt grüßend an seine Melone. Ich lächele. Irgendwie ist er mir sofort sympathisch.

»Er ist Witwer und hat fünf Kinder, geht jeden Tag in die Kirche und ist noch nie in einen Skandal verwickelt gewesen«, fügt Andries hinzu.

»Ein anständiger Mann also.« Ich starre immer noch den Kunsthändler an, doch er ist wieder mit seinem Kunden beschäftigt.

»Gerade erst aus New York zurückgekehrt, wo er in den American Art Galleries eine Ausstellung mit zweihundertneunundachtzig impressionistischen Gemälden auf die Beine gestellt hat. Es heißt, die Organisatoren wollen dasselbe in noch größerem Umfang in Manhattan wiederholen. Kannst du dir das vorstellen?«

»Nein«, erwidere ich. Das kann ich wirklich nicht, aber vielleicht werde ich es eines Tages verstehen.

Ich wende mich Andries zu, doch der sieht sich in der Galerie um. Etwas an der gegenüberliegenden Wand hat seine Aufmerksamkeit erregt, und er geht mit schnellen Schritten darauf zu. Als ich ihn einhole, steht er hinter zwei anderen Männern. Von hinten sind sie nicht zu unterscheiden, so ähnlich sehen sie sich mit ihren dunklen Gehröcken und Zylindern. Die beiden betrachten das Gemälde einer Mutter neben einer Wiege.

»Das ist der Morisot«, flüstert Andries. Er deutet mit dem Kopf auf das Gemälde, woraufhin ich einen Schritt zur Seite mache, um freien Blick darauf zu haben.

»Die Arbeit dieser Frau ist wirklich außergewöhnlich«, sagt einer der zylindertragenden Herren. Lächelnd trete ich etwas näher heran. »Zu schade, dass sie kein Mann ist«, setzt er hinzu.

»Hast du das gehört …«, wende ich mich empört an Andries.

»Pst!« Er legt mir rasch den Zeigefinger an die Lippen. Unwirsch schiebe ich ihn beiseite. »Das hier ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort für einen Streit«, flüstert er.

Wütend starre ich auf die Rücken der beiden Herren. Ich muss mich zusammenreißen, denn ich darf meinen Bruder nicht blamieren, wo er sich doch solche Mühe gibt, mich zu ermutigen und zu unterstützen. Ich weiß ja, dass er selbst nicht so denkt wie diese Männer.

»Sie malt wie Manet«, fährt derselbe Herr nun fort.

Da kann ich mich einfach nicht mehr zurückhalten. »Sie malt wie Morisot.« Meine Stimme ist ein wenig zu laut für die Galerie. Keiner von beiden dreht sich zu mir um, doch ich sehe, wie sie sich wortlos mit einem Seitenblick mokieren.

»Ich habe gehört, dass Manet und Morisot einander sehr respektieren«, sagt Andries im Versuch, die Situation zu entschärfen.

»Einige von uns betrachten beide als gleichwertig«, sage ich.

Das lässt die feinen Herren nun laut auflachen.

»Die weiß, was sie wert ist«, sagt derselbe Mann, immer noch mit dem Rücken zu mir, und bevor ich fragen kann, was das heißen soll, gehen die beiden weiter, um sich andere Gemälde anzusehen.

Mit geballten Fäusten blicke ich ihnen nach. Sie drehen sich nicht um.

»Du musst noch lernen, wann es sich lohnt, Streit anzufangen«, unterbricht Andries meine finsteren Gedanken. »Tief durchatmen. Bitte, Jo, beruhige dich.« Er wedelt mit der Hand vor meinem Gesicht herum, als wolle er meinem erhitzten Temperament ein wenig kühle Luft zufächeln.

Ich wische seine Hand weg, doch erst in diesem Moment habe ich wirklich freien Blick auf das Gemälde. Es zieht mich sofort in seinen Bann. Ich bin sprachlos. Minuten vergehen, und ich merke, wie mein Bruder mich beobachtet. Ich weiß, dass er lächelt.

Mit einem Kopfnicken in Richtung des Bildes trete ich einen Schritt näher heran. »Was weißt du über sie?«

»Sie versucht, beides zu vereinen. Familie – Ehemann und ein Kind – mit ihrer Arbeit als Künstlerin.«

»Diese Tiefe an Gefühl in dem Bild«, flüstere ich. »Das ist wunderschön. Es überrascht mich, dass die Kritiker bei diesem Sujet überhaupt auf sie aufmerksam geworden sind.«

»Sind sie nicht«, erwidert Andries. Ich kann mich nicht von dem Gemälde lösen.

»Aber dieser sanfte Blick der Mutter und das engelsgleiche Gesicht des Kindes.« Ich muss unwillkürlich lächeln, während ich die Schönheit der Szene regelrecht aufsauge. »Das ist einfach perfekt.«

»Sie ist darauf beschränkt, häusliche Szenen zu malen«, meint Andries.

Ich nicke und hoffe, dass er aufhört zu reden.

»Du wirst das irgendwann selbst erleben, aber diesen Sommer ist dir noch etwas Freiheit vergönnt.«

Wieder nicke ich, übertrieben begeistert. Ich will und muss mich jetzt einfach nur auf dieses Bild konzentrieren.

»Die Locken sind richtig fein gearbeitet.« Ich beuge mich näher zur Leinwand. »So liebevoll. Aber sonst ist der Pinselduktus ein ganz anderer. Ich wünschte, ich würde mehr davon verstehen.« Inzwischen bin ich so dicht davor, dass meine Nasenspitze es fast berührt. Tief atme ich den Geruch von Ölfarbe auf Leinwand ein. Mein Lieblingsduft. »Möchtest du es nicht kaufen?«

»Das Motiv ist nichts für mich«, meint Andries.

»Ich fühle mich genau wie damals, als ich Lewes’ Goethes Leben und Schriften gelesen habe«, sage ich. »Ich möchte meiner Begeisterung irgendwie Ausdruck verleihen, aber in Gegenwart eines solchen Bildes fühle ich mich so unbedeutend.«

»Ich ziehe Kunstwerke vor, die Frauen in verschiedenen Stadien des Entkleidens zeigen.«

»Du willst eine Fantasie betrachten. Die Frau als hinreißende Kreatur, die dich in Versuchung führen und sich nach dir verzehren soll.« Eigentlich will ich dieses Gespräch gar nicht führen. Nicht jetzt. »Aber Morisot ist es irgendwie gelungen, die Struktur des Stoffes einzufangen.« Ich zeige auf den Besatz am Ärmel der Mutter. »Wie ist das möglich, Dries?«

Andries lacht. »Genau das, meine liebe Schwester, wirst du diesen Sommer lernen.«

Doch bei diesem Gemälde geht es um so viel mehr als nur Technik. Dieses Werk ist ein Triumph. Berthes Können ist außergewöhnlich, aber noch viel beachtlicher ist, dass sie der Pariser Kunstwelt wütend mit der Faust droht ob der Beschränkungen, die man ihr auferlegt. Ihr und allen weiblichen Künstlern. Ihre Botschaft ist klar: Sie kann mit sämtlichen männlichen Malern mithalten. Und sie wird weiterhin außergewöhnliche Kunstwerke erschaffen, egal welche Motive ihr zur Verfügung stehen, und trotz der Erwartungen und Einschränkungen, mit denen Männer sie gängeln wollen.

Mut, allen Widrigkeiten zum Trotz, das ist es, was ich lernen will in diesem Sommer.

Da kommt mir ein Gedanke. »Wer hat eigentlich vorgeschlagen, dass wir hierherkommen? Wer ist der Mann, mit dem du dich unterhalten hast?«

»Theo natürlich. Theo van Gogh.«

»Saras Verlobter?« Ich kann meine Neugier nicht verbergen. Andries antwortet nicht. »Und er wollte, dass ich dieses Gemälde sehe?«

»Er meinte, es würde dir bei der Suche nach einer Richtung für deine Kunst helfen.«

Wir schweigen.

»Morisot ist mit Manets Bruder Eugène verheiratet. Auch Maler. Aber ich habe Gerüchte gehört, dass er an einem Roman schreibt«, sagt Andries.

Ein plötzlicher Stich, oder vielleicht ist es auch Angst: Eduard. Gleichzeitig brodelt da jedoch noch etwas anderes in mir auf, das alle Gedanken an ihn verdrängt – Hoffnung, neue Möglichkeiten, Freude.

Ich wende mich Andries zu und schlinge ihm die Arme um die Taille. »Danke«, flüstere ich, den Kopf an seine Brust gedrückt.

Juli1888

Ich bin schon sechs Tage hier und habe Dries nichts Neues mehr über diese katastrophale Beziehung in Utrecht zu erzählen. Über Eduard zu sprechen hat mich heute furchtbar wütend gemacht. Ich rege mich darüber auf, dass ich seine endlosen Lügen geglaubt habe. Je häufiger ich mich wiederhole, desto peinlicher ist es mir. Wie wenig originell von mir, meine Zuneigung einem Mann zu schenken, der drei lange Jahre nur damit gespielt hat.

Vielleicht hat mein Bruder das gespürt, oder vielleicht wollte er mich auch nur auf andere Gedanken bringen, denn heute hat er sich endlich breitschlagen lassen, mir Geschichten aus seiner Zeit hier in Paris zu erzählen.

Der Montmartre sei für ihn ein Fluchtort, um sich ablenken zu lassen, sagte er. Er gestand mir, dass er momentan mit seinen Freunden am liebsten ins Kabarett und in Café-Konzerte geht. Als er merkte, dass mich das nicht schockierte, sprach er über berühmte Schauspielerinnen in romantischer und anrüchiger Atmosphäre. Von heimlichen Begegnungen. Ich kicherte wie ein Schulmädchen über die Details wirrer Liaisons und unangemessener Beziehungen.

In seinen Beschreibungen war die Stadt randvoll von schillernden Künstlern, Komponisten, Schriftstellern, Malern, Dichtern, Musikern, Dramatikern und Bildhauern. Wenn es stimmt, was er sagt, dann scheinen in Paris sämtliche kreativen Künste zu Hause zu sein. Und möglicherweise feiert jede in ihrer Arbeit den Montmartre.

Laut Dries verfassen alle, die hier wohnen, entweder gerade einen epischen Roman, malen ihr Meisterwerk oder komponieren eine heldenhafte Symphonie. Jeder Einzelne lebt ein außergewöhnliches Leben. Er sagt, Montmartre sei eine Ecke von Paris, wo niemand als Versager gilt – er hat schlicht nur noch nicht sein größtes Werk erschaffen. Alle hier stehen im Bann kreativer Magie.

Ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Ich will zu dieser Gruppe gehören. Ich muss hierbleiben.

Was erwartet mich denn in den Niederlanden? Mama, Pa und das ständige Gerede über die Schande, die ich über den ach so kostbaren Familiennamen gebracht habe.

Ich könnte einfach ganz hierherziehen. In Paris bleiben. Bedeutung erlangen. Auf ewig bei meinem Bruder leben. Glücklich sein!

Stillleben mit Fleisch, Gemüse und Steingut

In ihrem Brief hat Mama heute verlangt, dass ich ihr genau beschreibe, wo Andries lebt. Seit zehn Minuten sitze ich nun am Sekretär in meinem Zimmer und versuche, zu entscheiden, was ich preisgebe. Das Appartement liegt im9. Arrondissement, schreibe ich. Gegenüber vom Boulevard de Clichy, nicht weit von Pigalle entfernt. Dass es sich am Fuß des Montmartre und nur einen Steinwurf vom 18. Arrondissement entfernt befindet, lasse ich weg. Mama muss nicht alle Fakten kennen.

Dann füge ich noch ein paar Details hinzu, von denen ich weiß, dass sie ihr Freude bereiten. Mit denen sie das nächste Mal in Gesellschaft prahlen kann. Die Rue Victor ist ein ruhiges, schmales Sträßchen mit der Eleganz einer Ballerina und der Vornehmheit einer Königin. Man wohnt hier eher horizontal in Wohnungen übereinander. Wie seltsam das erscheint! Doch unsere vertikale Bauweise ist den modernen Parisern fremd. Die Gebäude wirken aber dennoch einheitlich, mit perfekt positionierten Balkonen, die den hohen, eleganten Fassaden Symmetrie verleihen. Es ist schwer, sich die verwinkelten Gassen und von Krankheiten heimgesuchten Elendsviertel vorzustellen, die es hier gab, bevor Baron Haussmann seine Zauberkräfte walten ließ.

Wir betreten das Haus durch eine große porte cochère, die von einem Concierge bewacht wird. Im Erdgeschoss dieses Hauses liegen die Stallungen und seine Wohnung. Er ist ein Mann ohne jeden Humor, ungefähr in Pas Alter, und ich habe ihn bis jetzt noch kein einziges Wort sprechen hören. Er bewacht das Gebäude vierundzwanzig Stunden am Tag. Wahrscheinlich wäre ich auch ein Miesepeter, wenn man mich zu jeder Tages- und Nachtzeit wecken würde, um die Außentür zu entriegeln, sobald einer der Bewohner nach Hause zurückkehrt! Dries sagt, er gibt dem Mann regelmäßig Trinkgeld, um ihn bei Laune zu halten.

Eine breite, geschwungene Treppe führt zu den verschiedenen Appartements hinauf. Dein Sohn bewohnt die erste Etage des fünfstöckigen Gebäudes – Appartement Nummer1. Es heißt, es sei das beste – sowohl was Raumhöhe als auch Ausstattung angeht – und daher, wie du dir vorstellen kannst, auch das teuerste.

Ich blicke mich in meinem Zimmer um, Federhalter überm Tintenfass schwebend. Dieser Raum ist hell und weitläufig, mit hoher Zimmerdecke und bodentiefen Fenstern. Er ist größer und eleganter als alle Zimmer, in denen ich bisher gewohnt habe, doch das schreibe ich Mama nicht. Sie würde das als Kritik auffassen. Sie ist eine Meisterin darin, eine harmlose Bemerkung in etwas Negatives umzumünzen. Einmal in die Tinte tauchen, dann schreibe ich: Die Nutzung des großzügigen Innenhofs ist allein ihm vorbehalten, eine Tatsache, die er in den vergangenen zehn Tagen bereits mindestens sieben Mal erwähnt hat.

Zehn Tage voller Sehenswürdigkeiten und mit ebenso vielen Besuchen auf dem Montmartre. Zwischen seinen beruflichen Verpflichtungen begleitet mich Andries jeden Tag dorthin. Zuerst hat mich das auf einem Hügel gelegene Viertel mit seinen alten Gebäuden, steilen, schmalen Sträßchen und bäuerlichen Windmühlen an die Niederlande erinnert. Doch ich begriff schnell, wie anders es in jeder Beziehung ist.

»Jo«, ruft Andries aus dem Korridor.

Ich lege meinen Federhalter beiseite, greife nach einem Roman auf dem Bett und eile auf die offene Tür zu. Andries steht gebückt und reibt mit dem Finger über eine schwarze Bodenfliese. Dann richtet er sich auf und hält sich den Finger dicht vor die Augen.

»Bruderherz?«

»Da bist du ja.« Er lächelt. Seine Gesellschaft während der vergangenen zehn Tage war die denkbar beste Strafe.

Er wischt sich den Finger am Ärmel seines Jacketts ab. Es ist schmal geschnitten, die Knöpfe sind teilweise geöffnet, sodass man seine hochgeschlossene Weste und die Uhrenkette sehen kann. Ein geknotetes Halstuch und auf Hochglanz polierte Schuhe vollenden seine Erscheinung. Seine Kleidung will Eindruck schinden, doch ich weiß nicht so genau, weshalb.

»Wir erwarten Gäste«, erklärt er, vielleicht weil er meine fragende Miene bemerkt hat.

»Ich dachte, ich habe heute Nachmittag frei, um zu lesen?« Um meine Worte zu unterstreichen, halte ich das Buch in die Höhe. »Du hast versprochen, dass wir danach zum Montmartre spazieren.«

Andries wedelt mit einem Blatt Papier durch die Luft. Was auch immer darauf steht, es übertrumpft offensichtlich mein Buch und unseren geplanten Spaziergang. »Ich habe arrangiert, dass uns Alexander Comte, ein reicher Kaufmann, zum Mittagessen Gesellschaft leistet. Er wird um ein Uhr hier sein.« Andries betrachtet das Papier. Sein Zeigefinger wandert über eine Liste von Namen und Uhrzeiten.

Ich beuge mich vor, um sehen zu können, was da genau steht. »Was …«

»Arthur Bouget, Sohn eines wohlhabenden Schusters um drei. Möglicherweise ein aber noch nicht bestätigter Termin um vier. Guy Loti, mein Anwalt, um fünf …«

»Was hast du, bitte schön, vor?« Ich lege meine Hand auf das Blatt, damit er aufhört, damit herumzufuchteln, und ich lesen kann, was da geschrieben steht. Das Papier ist dünn. Er versucht, es wegzuziehen. »Warum kommen all diese Herren heute vorbei?«

»Es hat sich herumgesprochen, dass meine kleine Schwester in Paris weilt, und dass sie eine Schönheit ist. Meine Freunde wünschen dich kennenzulernen.«

»Freunde?« Ich glaube ihm nicht. »In deinen vielen Geschichten hast du keinen dieser Männer je erwähnt«, widerspreche ich und deute auf das Blatt.

Mein Bruder zuckt mit den Schultern, weicht meinem Blick aus und wendet sich stattdessen wieder seiner Liste zu.

»Charles du Musset, frisch zu Reichtum gekommen, wird uns um halb sieben beehren, und Alfred Le Rouge, der Bankier, kommt um acht zum Dinner. Er hat sich geweigert, zuzusagen, wenn es nichts zu essen gibt.«

»Du musst Leute bestechen, damit sie mich treffen?« Ich merke, wie mir die Röte in die Wangen steigt. Was geht hier vor sich? »Auf deiner Liste steht kein einziger Künstler. Sollte ich nicht welche von denen treffen, wenn ich mehr über Maltechnik lernen will?«

Andries erwidert nichts. Zumindest nicht mit Worten. Seine Mundwinkel zucken nach unten, dann presst er die Lippen aufeinander, als würde er sie verschlucken wollen. Er hält das Stück Papier an die Korridorwand, holt einen spitzen Bleistift aus der Innentasche seines Jacketts und fügt der Liste etwas hinzu. Auf einmal wirkt er mehr wie Pa als wie er selbst. Steif, fest entschlossen und düster. Es liegt kein Hauch von Heiterkeit mehr in der Luft. Er verbirgt etwas.

»Bruderherz, was hast du vor?« Keine Antwort. Da schießt mir ein Gedanke durch den Kopf. »Sind diese Männer verheiratet?«

Schweigen. Andries hört auf zu schreiben, dreht sich aber nicht zu mir um. Denkt etwas zu lange über meine Frage nach. Seine Lippen tauchen wieder auf.

»Ich bin mir nicht sicher«, nuschelt er. Dann kritzelt er wie besessen weiter.

»Du bist dir nicht sicher, ob deine Freunde verheiratet sind?«

»Sie sind alle noch zu haben«, gibt er zu. Dann faltet er das Papier zusammen und wirft einen Blick auf das Buch, das ich an die Brust gedrückt halte.

»Hast du Aurora Leigh gelesen?«, frage ich ihn. Andries schüttelt den Kopf. »Es klärt für mich so viele Zweifel und Ängste, mit denen ich gekämpft habe.«

»Achte darauf, dass es nicht im Salon herumliegt, wenn unsere Gäste kommen«, sagt er. »Wir wollen ja nicht, dass sie denken, du wärst eine von diesen Frauen.«

Ich lache. »Aber ich bin eine von diesen Frauen.«

»Und ich liebe dich dafür.« Er greift nach meinem Buch, doch ich ziehe es ihm weg.

»Du kannst es nach mir lesen.«

Sein leises Lachen bringt mich zum Lächeln. Dann blickt er auf seine goldene Taschenuhr. Ich betrachte den Deckel, er ist mit einem Emaille-Bild verziert, das eine Szene an einem See mit Häusern und dem kleinen Porträt einer jungen Frau zeigt.

»Kennst du sie?« Ich deute auf den Uhrendeckel. Doch er hört mich nicht, sondern ist in Gedanken ganz woanders. Offensichtlich heckt er etwas aus, und da ich meinen Bruder kenne, weiß ich, dass er mir nicht die ganze Wahrheit sagt.

»Du hast fünfzig Minuten Zeit, um dich vorzeigbar zu machen«, erklärt er und scheucht mich mit einer Handbewegung in mein Zimmer zurück.

»Befiehlst du mir etwa, mich hübsch zu machen?«

Er nickt, grinst aber dabei. »Ich werde Clara vorbeischicken, damit sie ein Auge darauf hat.«

»Aber …« Ich bewege mich nicht von der Stelle.

Er dreht sich um und geht zurück in sein Zimmer, wobei er seine Liste studiert und bei jedem Schritt etwas vor sich hin murmelt.

Stillleben mit drei Stiefeln

Ich höre sie, bevor ich sie sehe. Gelächter im Gang, Andries, der sie begrüßt.

Die letzte halbe Stunde habe ich vor meiner Staffelei gestanden und versucht, herauszufinden, was mit meinem Bild nicht stimmt. Heute sollte der Fokus auf einer neuen Technik liegen, die Cloisonismus genannt wird, aber inzwischen bin ich überzeugt, dass ich den falschen Gegenstand als Motiv gewählt habe. Ich trete einen Schritt zurück und betrachte die Leinwand aus zusammengekniffenen Augen, um in der kühnen Form mit den dicken schwarzen Konturen Andries’ Bücherregal zu erkennen. Es ist wirklich nicht sonderlich gut gelungen. Ich wähle einen Pinsel mit runder Spitze, tauche die Borsten in die schwarze Ölfarbe und versuche, die Unterhaltung zwischen Andries und seinen Gästen draußen im Flur auszublenden.

Neun Besucher in vier Tagen – alles junge Männer und nicht ein einziger Künstler darunter. Ich habe wirklich keine Kraft mehr für einen weiteren unbehaglichen Nachmittag mit Gästen.