4,99 €

Mehr erfahren.

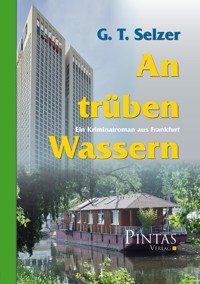

- Herausgeber: Pintas-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Alte Schuld und neuer Verdacht Rolf Suttner ist reich, arrogant und gewohnt, mit Geld alles zu regeln; andere Menschen zählen für ihn nicht. Als er durch sein rücksichtsloses Fahren die Familie Skipanski zerstört, nimmt der Sohn Rache an dem Mann, der ihm Mutter und Schwester genommen hat: Er schießt auf ihn, verletzt ihn jedoch nur leicht und muss für Jahre hinter Gitter. Kaum ist der junge Ben Skipanski entlassen, wird der Todesfahrer Suttner erstochen aufgefunden. Ben gerät erneut unter Verdacht und schweigt ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Personen

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Freitag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Epilog

Impressum

G. T. Selzer

AN TRÜBEN WASSERN

Ein Kriminalroman aus Frankfurt

Personen

Daniel Skipanski Architekt

Ben Skipanski sein Sohn

Dr. Klaus Breuer Anwalt

Tobias Kirchner Lehrer Wieland-Gymnasium

Cora Friedemann Übersetzerin, Tobias‘ Freundin

Baby Luca ihr gemeinsamer Sohn

Annette Friedemann Journalistin, Coras Mutter

Rolf Suttner Geschäftsführer TransAt Corp.

Betty Suttner Rolfs Frau

Alfred Meiselmann Butler

Oliver Suttner, Immobilienmakler Rolfs Bruder

Erika Suttner Olivers Frau

Helene Hohenstein Studentin

Helmut Schmidt Pensionär

Dr. Irmtraud Rimbacher-Stöckelmann Direktorin Wieland-Gymnasium

Stefan Beck Lehrer Wieland-Gymnasium

Brigitte Zimmermann Sekretärin Wieland-Gymnasium

Paul Langer Kriminalhauptkommissar

Johannes Korp Kriminaloberkommissar

Jens Schmidtbauer Kriminalobermeister

Dr. Jürgen Eilers Rechtsmediziner

Cem Özil Leiter KTU

Inhaltsverzeichnis

Mittwoch

Er schrie.

Begonnen hatte er mit einem leisen Wimmern, das lauter wurde, fordernder, schnell zu einem unartikulierten Brüllen anschwoll und nun in voller Lautstärke die nächtliche Stille des Flusses durchbrach.

Mit einem lauten Stöhnen warf sich Tobias im Bett herum und zog mit der rechten Hand das Kissen fester um den Kopf. Seine Linke tastete suchend nach der anderen Hälfte des Bettes, fand ihr Ziel und rüttelte unsanft an Coras Schulter.

„Er hat Hunger!“

Unverständliches Brummen.

Ein weiteres Rütteln.

Cora drehte sich auf die andere Seite und verschwand unter der Decke.

„Hab gerade. – Windel.“ Nicht mehr als ein Nuscheln unter den Daunen.

Tobias seufzte, blickte auf den Radiowecker – halb drei – und sprang aus dem Bett. Er ging zur Wiege hinüber, nahm das schreiende Baby vorsichtig heraus und verließ hastig das Schlafzimmer. Sachte zog er die Tür hinter sich zu.

Augenblicklich war der Kleine ruhig geworden, sah seinen Vater mit großen Augen an, das kleine Köpfchen noch rot vor Zorn, die Händchen zu drohenden Fäusten geballt, Arme und Beine in stetiger Bewegung. Dann verzog sich der winzige Mund wieder unwillig nach unten, und Tobias löste sich rasch aus der Verzückung, die ihn jedes Mal überkam, wenn er seinen Sohn betrachtete. Bevor das Baby noch den nächsten Brüller von sich geben konnte, eilte er barfuß ins Kinderzimmer hinüber, leise und beruhigend auf den Kleinen einredend, und legte ihn auf den Wickeltisch.

Er hatte kein Licht gemacht. Ein voller Mond stand noch niedrig am klaren Himmel der warmen Augustnacht, goss verschwenderisch pures Silber auf die glatte Oberfläche des Mains und sandte sein weiches Licht direkt durch das gekippte Fenster ins Kinderzimmer. Es war hell genug, um die nunmehr seit fünf Monaten geübten Handgriffe – Saubermachen, Cremen, Wickeln – professionell und rasch auszuführen.

„Hallo Luca, schau mal, hier ist der Papa!“

Tobias beugte sich nach getaner Arbeit über das Baby, das jetzt zufrieden und so aufmerksam zu ihm aufsah, als könne es die leisen Worte verstehen. „Alles wieder gut, wir gehen jetzt ins Bettchen.“

Tobias hatte den Kleinen eben wieder auf den Arm genommen und sich zur Tür gewandt, als er mitten in der Bewegung reglos verharrte.

Ein langer, markerschütternder Schrei zerriss die Nacht.

Luca an seine Schulter gelehnt, blieb Tobias mitten im Zimmer stehen. Wartete – doch die Stille dehnte sich wieder durch die Dunkelheit, als sei nichts gewesen.

Es war von draußen gekommen. Langsam löste sich Tobias aus seiner Starre, ging ans Fenster und blickte durch die Platanen am Griesheimer Ufer hinaus auf den silbernen Fluss. Alles war ruhig, auf der Straße und unten am Uferweg niemand zu sehen. Flüchtig dachte Tobias an streunende Katzen, an ihr unglaubliches Gekreische während der Rolligkeit, doch dann schüttelte er den Kopf. Es war ein menschlicher Schrei, obschon er in seinem Grauen nichts Menschliches mehr an sich hatte. Eine Frau? Ein Mann? Während Tobias, noch immer mit dem Kleinen auf dem Arm am Fenster stehend, die Straße und das Ufer beobachtete, dachte er darüber nach und kam zu dem überraschenden Schluss, dass er es nicht hätte sagen können. Doch es war eine menschliche Stimme; dessen war er sicher.

Später wusste er nicht mehr, warum ihm genau in diesem Augenblick der ‚Skipper‘ in den Sinn kam. Ein alter, schmuddeliger Mann, der unten bei den Stegen ein Hausboot liegen hatte, auf dem er auch wohnte. Weder er noch Cora hatten ihn seit ihrem Einzug richtig zu Gesicht bekommen. Doch er war mit das Erste, über das sie damals kurz vor Lucas Geburt von den Nachbarn aufgeklärt wurden.

„Der Alte wohnt schon seit Jahren da. Keiner kann sich genau erinnern, wann der mit seinem Boot hierher gekommen ist. Sieht ziemlich abenteuerlich aus, aber keine Angst“, Frau Meises Blick hatte kurz Coras dicken Bauch gestreift, „der ist harmlos. Schlurft hier manchmal rum, man sieht ihn auch oben im Ort beim Einkaufen oder mit dem Hund draußen, aber meist ist er auf seinem Boot. Tut keinem was.“

„Wir nennen ihn nur den ‚Skipper‘“, hatte Herr Neumann vom ersten Stock hinzugefügt, „seinen richtigen Namen kann sich kein Mensch merken.“

Seitdem hatten sie ihn hin und wieder vorbei gehen sehen, eine hagere, gebeugte Gestalt in einem offenen Mantel, der hinter ihm her wehte wie der Umhang eines Musketiers, einen grauen Hund im Schlepptau.

Tobias drehte sich auf die andere Fensterseite, um zu den Bootsstegen hinunterzuschauen. Das große Hausboot war hinter den kleinen weißen Booten und trotz der großen Trauerweide noch gut zu erkennen. Doch auch hier war alles still, keine Bewegung, kein Licht. Langsam kehrte er ins Schlafzimmer zurück.

Luca tat ihnen den Gefallen, sich bis sieben Uhr nicht mehr zu regen. Tobias hörte, wie Cora aufstand und das leise quengelnde Baby zum Stillen mit hinaus nahm, drehte sich wohlig seufzend auf die andere Seite und schlief weiter. Sie hatten beschlossen, dass Tobias während der ersten Wochen nach der Geburt zu Hause bleiben würde, um sich ebenfalls ganz Luca widmen zu können. Die Arbeitsteilung nachts und am Tag funktionierte reibungslos, und sie genossen es beide sehr, in der Lage zu sein, wenn nötig den verlorenen Schlaf bis in die späteren Morgenstunden nachholen zu können und nicht nach nächtlichen Baby-Eskapaden angstvoll auf den Wecker schielen zu müssen.

Andererseits – wenn Tobias ehrlich war, die ständige Nähe bedeutete eine große Umstellung für ihn; beide hatten vorher alleine gewohnt, und er fragte sich immer öfter, ob die gemeinsame Wohnung vielleicht doch etwas überstürzt in Angriff genommen worden war.

Kurz vor neun erschien Tobias in der Küche, wo Cora den Frühstückstisch gedeckt hatte. Die Sonne schien schräg ins Fenster; der Tag versprach, wieder schön zu werden, ein warmer Spätsommertag mit einem stahlblauen Himmel, vereinzelten duftig weißen Wolken und angenehmen mittleren Temperaturen. Draußen im Vorgarten neben der Hibiskushecke verbreitete der letzte Phlox in Rot, Rosa und Violett seinen betörenden Duft, doch die ersten Astern kündigten bereits unerbittlich den Herbst an.

„Guten Morgen.“ Er streichelte Cora über die blonden, kurzen Locken und küsste sie flüchtig. „Was macht er?“

„Schlafen, essen, verdauen, schlafen, essen ...“, lachte sie. „Nicht sehr abwechslungsreich, aber verlässlich.“ Cora nahm ein Brötchen und nickte dankend, als er ihr Kaffee einschenkte. „Seit ein paar Tagen denke ich, er betrachtet mich ganz nachdenklich, als wollte er sagen: Dich kenn‘ ich doch!“

„Na klar, als Futterquelle“, grinste er. Dann wurde er ernster. „Du, da ist heute Nacht etwas Komisches passiert.“

„Hier? Was denn?“

„Na ja, ich weiß nicht recht. Eigentlich ...“ Tobias sah sich in der hellen, freundlichen Küche um; unter der heiteren Morgensonne schien ihm der unheimliche Schrei so unwirklich wie ein halb vergessener Traum.

Cora hörte aufmerksam zu, als er ihr sein nächtliches Erlebnis erzählte. „Es war wirklich gruselig. Ein Schrei voller Angst und Entsetzen.“

„Und du meinst, es hat etwas mit dem Hausboot zu tun?“

Tobias sah sie nachdenklich an. „Keine Ahnung, warum mir der Alte da unten in den Sinn kam. Vielleicht, weil jeder so ein Geheimnis um ihn gemacht hat. Jedenfalls war es nicht auf der Straße draußen, sondern etwas weiter entfernt. Wie unterdrückt, aber schaurig genug. Wenn ich nicht wach gewesen und das Fenster nicht offen gestanden hätte, hätte ich sicher nichts gehört.“

„Ob wir die Nachbarn mal fragen?“

„Nein, besser nicht.“ Tobias schüttelte den Kopf. „Kannst du dir vorstellen, was für ein Getratsche das gibt, wenn Frau Meise davon hört? Außerdem schlafen die doch alle mit verrammelten Rollläden … nein, lass mal lieber.“

„Und auf den anderen Booten ist keiner, oder?“

Er zuckte die Schultern. „Ich glaube nicht.“ An den zwei, drei Stegen draußen neben dem Uferweg waren hauptsächlich offene Motorboote, auch das eine oder andere kleinere Kabinenboot festgemacht. Und etwas weiter Richtung Schleuse das Hausboot.

Gedankenvoll nippte Cora an ihrem Kaffee. „Du hast dir das nicht etwa eingebildet?“, fragte sie zaghaft, während sie ihn über den Rand ihrer Tasse musterte.

Er schüttelte energisch den Kopf.

„Nein, ganz sicher nicht. Nach dem Aufwachen dachte ich kurz, ich hätte geträumt, aber jetzt bin ich sicher, dass ich diesen Schrei wirklich gehört habe.“

„Weißt du was?“ Schalkhaft lächelnd stellte Cora ihre Tasse ab. „Lass uns einfach mal zu dem Typ da runter gehen und ihn fragen, ob er etwas gehört hat.“

Tobias starrte sie an. „Aber kein Mensch hier hat je Kontakt mit ihm gehabt!“

„Zeit, dass sich das ändert, findest du nicht?“ Entschlossen stand sie auf und begann, den Tisch abzuräumen.

Tobias zögerte immer noch. Dann schien er sich zu besinnen und nickte. „Ich gehe heute Nachmittag mal rüber“, sagte er.

Das Hausboot schmiegte sich kunstvoll in die leichte Einbuchtung, die der Main ins Ufer gewaschen hatte. Von der Straße aus war es auf den ersten Blick kaum zu sehen, zu sehr verdeckten es die Zweige einer riesigen Trauerweide, die vom Ufer schräg in den Fluss hineinwuchs – ein fast undurchdringlicher, hellgrüner Vorhang, alles andere als einladend.

Tobias betrat zögernd den hölzernen Steg, der hinunter zum Main führte; nach ein paar Metern zweigte rechts ein weiterer, schmalerer Holzsteg ab und endete direkt an der Tür des Bootes. Dieser Zugang hier schien nur für den Liegeplatz des Hausbootes gemacht, während an den anderen Landungsstegen ein paar Schritte weiter sich jeweils mehrere Boote einen Steg teilten.

Tobias blieb, unschlüssig die letzten Schritte zu tun, an der Abbiegung zur Gangway stehen und sah sich um.

Urplötzlich fühlte er sich in eine andere Zeit versetzt. Wasser plätscherte sachte an die dunklen Planken; die Zweige der großen Weide streichelten sanft das Dach des alten Bootes; eine Entenfamilie ruderte leise schnatternd zum Ufer hin, winzige Kielwellen hinter sich her ziehend. Er kam sich vor wie auf einem verwunschenen Planeten; selbst das Getöse der A5, die einige hundert Meter weiter östlich den Main überspannte, schien abrupt verstummt. Die weißen, glänzenden Motorboote dümpelten nur wenige Meter nebenan und schienen doch wie aus einer anderen, futuristischen Welt.

„Sie wollen zu mir?“

Erschrocken fuhr Tobias herum.

Der Mann oben am Uferweg war groß und hager; seinen Oberkörper leicht vorgebeugt, in der Hand eine Jutetasche mit dem Emblem eines Supermarktes, stand er da und blickte aufmerksam auf Tobias hinunter – nicht unfreundlich, doch auf der Hut. Noch nie in seinem fünfunddreißigjährigen Leben hatte Tobias Kirchner sich so sehr gewünscht, der Boden möge sich unter ihm auftun, wobei ihn weniger der Höllenschlund als dreckige Mainbrühe erwartet hätte.

„Nein. Ja. Doch, schon ... ich … ähm ...“

Erst jetzt sah er den grauen, mittelgroßen Mischlingshund, der hinter dem Mann auf dem Steg stand und leise brummte. Auch der Mann war grau. Das schien seine hervorstechendste Eigenschaft zu sein. Graues, langes Haar, das ihm unordentlich um den Kopf stand und hinten zu einem Zopf gebunden war; grauer, ungepflegter Bart; grauer Mantel, der ihm bis zu den Knöcheln reichte und für den Tag zu warm war. Das Gesicht eingefallen und müde, von tiefen Furchen durchzogen.

Alt. Grau. Müde.

Wären da nicht seine Augen gewesen.

Hellblaue, geradezu strahlende Augen, selbst auf die zehn Meter Entfernung. Hellwach.

„Ja?“ Abwartend blieb der Fremde stehen, als seien die Rollen vertauscht und nicht Tobias, sondern er selber sei der Eindringling in diesem Garten Eden. Endlich setzte er sich in Bewegung und kam langsam näher. Er wirkte nicht eigentlich verwahrlost, eher nachlässig. Wie jemand, der es aufgegeben hatte und es nicht mehr der Mühe wert fand, sich zurechtzumachen. Weil es niemanden gab, den es interessierte.

So alt ist der gar nicht, schoss es Tobias durch den Kopf. Und dann: Reiß dich endlich zusammen. Der ‚Skipper‘ stand jetzt direkt vor ihm.

„Ja, also, bitte entschuldigen Sie, tut mir leid ...“ Tobias streckte ihm die Hand entgegen. „Ich bin Tobias Kirchner, wir wohnen da drüben.“ Er machte eine unbestimmte Handbewegung zum Ufer hin.

Der Fremde nickte. „Ich weiß. Ich habe Sie schon gesehen. Ihr habt ein Baby, nicht wahr? – Daniel Skipanski.“ Er ergriff die dargebotene Hand und schüttelte sie.

Tobias blickte überrascht auf; gleichzeitig atmete er erleichtert aus. „Sieht jetzt etwas komisch aus, dass ich hier so … Aber ich wollte tatsächlich zu Ihnen.“

„Dann kommen Sie mal rein.“ Ohne weitere Umstände holte Daniel Skipanski einen Schlüsselbund aus der Manteltasche und ging die schmale Gangway hinauf zur Tür. Der Hund folgte ihm.

Sie betraten eine überraschend geräumige Kajüte mit einem großen Sofa und zwei Sesseln vor einer Front von vier Fenstern, die einen Blick über den Fluss zum Schwanheimer Ufer hinüber freigaben. Von da ging es links und rechts – hieß das nicht backbord und steuerbord auf Schiffen? – durch halb offen stehende Türen in andere Räumlichkeiten. Hinter einer davon konnte man einen Schreibtisch erkennen. Der Hund war in eine Ecke getrottet und hatte sich seufzend in einem Korb niedergelegt.

Alles wirkte schäbig, aber sauber, wie der Mann selbst.

„Nehmen Sie Platz. Ich wollte mir einen Tee machen, hatte aber keinen mehr zu Hause.“ Daniel Skipanski legte die Tasche auf eine kleine Küchenzeile gegenüber der Sitzecke, ging dann in den angrenzenden Raum und kam ohne Mantel wieder. Die Tür schloss sich hinter ihm.

„Nein, bitte, machen Sie sich keine Umstände.“ Tobias fühlte sich unbehaglich. „Ich wollte nur ...“

„Ja?“, fragte Skipanski wieder, während er sich der Kombüse zuwandte.

„Nun ja“, Tobias setzte sich unbeholfen auf eine Sessellehne. „Ich wollte Sie fragen … Wie Sie schon sagten, wir haben das Baby, da muss man öfters mal nachts raus und … und heute Nacht habe ich einen lauten Schrei gehört, hier aus der Richtung des Hausbootes, und wollte Sie fragen ....“ Er brach ab. Die ganze Situation erschien ihm inzwischen derart grotesk, dass er sehnlichst wünschte, nie gekommen zu sein.

Skipanski hatte sich schnell umgedreht. „Und? Was wollten Sie fragen?“

„Ob Sie etwas gehört oder gesehen haben.“

Der Mann starrte ihn an. „Nein“, sagte er; sein Ton war scharf geworden. Brüsk wandte er sich wieder dem elektrischen Wasserkocher zu.

Tobias erhob sich langsam von der Sessellehne und ging zur Tür. „Also dann, bitte entschuldigen Sie nochmals die Störung.“ Wirklich eine vollkommen bescheuerte Idee, hier aufzutauchen. Er ergriff den Türknauf.

„Sie stören nicht. Und Sie können gerne hier bleiben und einen Tee mit mir trinken“, kam es ruhig von der Kombüse her.

Wenig später saßen sie beide in den Sesseln vor den inzwischen geöffneten Fenstern.

„Es kommt Ihnen sicherlich merkwürdig vor, dass ich so einfach bei Ihnen hereingeschneit bin.“ Tobias versuchte noch einmal, sein sonderbares Benehmen zu erklären. „Aber heute Nacht wirkte es wirklich so unheimlich ...“

Mit einer abrupten Handbewegung schnitt ihm der ‚Skipper‘ das Wort ab. „Lassen wir das jetzt. Sie sind als neuer Nachbar auf eine Tasse Tee herüber gekommen, was ist schon dabei? Und dann“, ein leichtes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, „die liebe Neugierde, nicht wahr?“ Er hob die Teetasse und beobachtete Tobias, während er trank. Die hellen Augen leuchteten belustigt.

„Na ja. Natürlich. Auch. Schon.“ Tobias lachte erleichtert.

„Erzählen Sie von sich und Ihrer kleinen Familie!“

„Ach, da gibt’s nicht viel zu erzählen.“ Natürlich gab es viel zu erzählen; stundenlang hätte er von Luca und Cora und der ersten gemeinsamen Wohnung und wieder von Luca, von jedem neuen Tag, jeder neuen Stunde mit ihm erzählen können – aber das war sicher nicht das, was der Mann meinte. „Wir haben diese Wohnung gefunden, als Cora schon im siebten Monat war, ein wahrer Glücksfall. Diese Lage!“ Er schaute durch die Fenster auf den Fluss.

„Ja.“ Skipanski folgte seinem Blick. „Es ist schön hier. Sogar im Winter. – Wo haben Sie vorher gewohnt?“

„Jeder hatte seine eigene Wohnung, sie in Bockenheim, ich in Hausen.“

„Und was arbeiten Sie?“

„Ich bin Lehrer für Sport und Biologie“, antwortete Tobias. „Cora ist Übersetzerin für Französisch und Italienisch, freiberuflich.“ – Er machte eine Pause. „Und Sie?“

Sofort merkte er, dass er einen Fauxpas begangen hatte. Skipanski starrte ihn wieder durchdringend an, schüttelte kurz den Kopf und winkte ab. Er hatte eine Art, einen verstummen zu lassen, ohne selber ein Wort zu sagen, die Tobias in dieser Form nur einmal an jemandem erlebt hatte: an seiner gefürchteten Großmutter, die ihm mit einer winzigen Handbewegung das Gefühl hatte geben können, ein Nichts zu sein.

Dieser Mann hier – der zog Grenzen. Mit einer einzigen Geste sagte er: Hier ist Schluss. Aber wenn er mich ausfragt, dachte Tobias trotzig, muss er sich das auch gefallen lassen. Was sollte das überhaupt? Eine Masche, sich interessant zu machen, indem er sich mit einem Geheimnis umgab? Tobias ließ es dabei bewenden, nicht ohne seinem Gastgeber, der ihn für den Moment vergessen zu haben schien, einen prüfenden Blick zuzuwerfen.

Dann hob er beide Hände als Zeichen der Kapitulation und ging gleichzeitig zum Angriff über.

„Okay“, sagte er lachend. „Ich habe verstanden. Ich frage Sie nicht, warum Sie hier wohnen und wie lange schon, nicht nach Ihrem Beruf, nicht, was Sie den ganzen Tag hier machen. Geht mich alles nichts an.“

Der Mann starrte verblüfft zu ihm hinüber. Dann lachte auch er, zunächst nicht mehr als ein leises Kichern, dann ein lautes, befreites Lachen. Es war, als hätte er erst üben müssen, weil er das Lachen verlernt hatte.

„Sie gefallen mir, junger Mann“, meinte er, immer noch grinsend. „Tut mir leid, dass ich so ungnädig war. Noch einen Tee?“

Fast eine Stunde später – die Spätsommersonne stand bereits tief im Westen über der Schleuse – war Tobias eben im Begriff, vom Landungssteg auf die Straße zu treten, als er fast über eine Hundeleine gestolpert wäre, eine von den superdünnen Flexdingern, die sich selbständig aufsurrten und bei denen man zwei Mal hinsehen musste, um sie überhaupt wahrzunehmen. Am einen Ende der Leine hing Frau Meise, am anderen Fritz, ein alter, ziemlich dicker Dackel und der Augenstern des ansonsten recht armseligen Rentnerlebens der Nachbarin.

„Hoppla, Herr Kirchner, haben Sie sich was getan? Mein Fritz ist immer so stürmisch, gell? Manchmal kann ich ihn kaum bändigen. Da muss man schon aufpassen. Waren Sie etwa beim ‚Skipper‘ zu Besuch?“

Das alles kam in einem einzigen Atemzug, nach dem Tobias drei Sekunden brauchte, um zu bemerken, dass auf die letzte Frage eine Antwort erwartet wurde. Ein lebendes Fragezeichen stand vor ihm, achtzig Prozent Neugierde, zwanzig Prozent Ungläubigkeit, aufgerissene Augen, halb offener Mund.

„Hallo, Frau Meise.“ Tobias seufzte leise. Frankfurt war ein Dorf. Dann lächelte er freundschaftlich-nachbarlich, beugte sich zu dem Hund hinunter und tätschelte ihn.

„Na, Fritz, altes Haus, alles klar?“

Der Hund glotzte ihn an und wedelte mit dem Schwanz.

„Na, denn. Schönen Abend noch.“ Er nickte Frau Meise zu und ging zügig über die Straße auf seine Haustür zu.

„Und? Hast du was gefunden?“ Cora, den kleinen Luca auf dem Arm, kam ihm entgegen. „Gefangene in der Kombüse, Zombies in der Kajüte, Leichen unter Deck?“

Tobias lachte und schäkerte mit dem Baby. „Unter Deck war ich nicht, ansonsten habe ich nichts gesehen, weder richtige noch Scheintote; kein Gefangener, der um Hilfe winselt.“ Er wurde ernster. „Ist ein komischer Typ, aber ganz nett. Wir sind alle mal zum Tee eingeladen.“

„Und der Schrei heute Nacht?“

„Den hat er angeblich nicht gehört. War aber irgendwie merkwürdig, wie er reagiert hat.“

„Warst ja länger weg, als ich dachte. Was habt ihr denn gemacht die ganze Zeit?“

„Geredet. Tee getrunken. Nachbarliche Beziehungen gepflegt.“

Tobias ging zu seinem Laptop hinüber und startete den Browser. Wenig später pfiff er durch die Zähne und drehte das Laptop Cora zu.

„Hier kannst du sehen, wer neben uns wohnt.“

Cora sah auf den Bildschirm. „Den hätte ich nicht wiedererkannt. Scheint jedenfalls schon mal bessere Zeiten gesehen zu haben.“

Daniel Skipanski stand am Fenster des Hausbootes und sah Tobias Kirchner nach, wie er langsam die Gangway hinunterging, über den Steg auf die Straße hoch lief und ein paar Worte mit der dicken, alten Frau wechselte, die neben den jungen Leuten wohnte. Aber eigentlich nahm er gar nicht richtig wahr, was er sah; zu sehr war er in Gedanken.

Ich muss in Zukunft nachts die Fenster geschlossen lassen, dachte er. Oder zumindest die auf der Uferseite. Denn das ging nicht, dass die Nachbarn …

Wie oft war er in den letzten Jahren von seinem eigenen Schreien aufgewacht? Hatte schweißgebadet ins Halbdunkle gestarrt, sekundenlang nicht gewusst, wo er war, sich dann bis zum Morgengrauen hin und her gewälzt oder war zitternd aufgestanden und hatte blicklos aus dem Fenster gestarrt?

In den letzten beiden Jahren allerdings war es ruhiger geworden; er konnte häufiger durchschlafen. Bis auf heute Nacht.

Noch drei Tage, dachte er. Dann ist hoffentlich alles vorbei.

Donnerstag

„Sie können das Jackett gleich anlassen, Korp, wir haben einen Leichenfund.“ Langer angelte sich seine Jacke und strebte an dem Kollegen vorbei zur Tür.

„Ihnen auch einen wunderschönen guten Morgen, Herr Langer“, murmelte Korp, drehte auf dem Absatz um und folgte seinem Vorgesetzten auf den Flur hinaus, nicht ohne einen wehmütigen Blick auf seinen Kaffeeautomaten zu werfen, der in den nächsten Stunden nicht zum Einsatz kommen würde. Er hasste Tage, die in Hetze und ohne den ersten Büro-Espresso anfingen, ohne all die beruhigenden Rituale, die in angemessener Weise auf den Tag vorbereiteten.

„Wohin?“, fragte er wenig später, als sie sich in dem schon etwas älteren Opel Vectra anschnallten, den man ihnen gegeben hatte.

„Das war im Brentanopark … Moment.“ Langer fasste in seine rechte Jackentasche, fischte einen Zettel hervor, verwarf ihn wieder und kramte in der linken Tasche. Korp trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad und versuchte, ruhig zu bleiben.

„Hier.“ Langer war fündig geworden. „Brentanopark, direkt an der Nidda. Am südlichen Ende des Bades. Fahren Sie über die Thudichumstraße und dann links irgendwo rein.“

Es war wieder ein schöner Augusttag gew0rden, nicht mehr zu heiß – die leichte Ahnung des Herbstes, die man frühmorgens noch wahrgenommen hatte, war einer angenehmen sommerlichen Wärme gewichen, jedenfalls warm genug, um Menschenmassen ins Grüne zu locken. Korp lenkte den Wagen über den Alleenring Richtung Rödelheim und malte sich in düsteren Bildern aus, wie die vielen Spaziergänger des Parks und die Gäste des Brentanobads auf die Anwesenheit von Spurensicherung, Rechtsmedizin, Kriminalpolizei, Absperrband und weißen Overalls reagieren würden. Sicher fanden sie es spannend. Sicher würden sie wieder stören.

Das Brentanobad, nicht nur das größte Freibad der Stadt, sondern mit seinen zweihundertzwanzig Metern Länge auch das größte Beckenbad Deutschlands, war in den Neunzehnhundertzwanziger Jahren aus einem Altarm der Nidda entstanden. Die riesige Liegewiese mit dem alten Baumbestand scheint – obwohl durch einen Zaun von ihm getrennt – nahtlos in den benachbarten gleichnamigen Park überzugehen. Jenen Park übrigens, in dem Goethe unter dem mächtigen alten Ginkgo sein berühmtes Gedicht über diesen Baum geschrieben haben soll - eine Legende, an der die Frankfurter beharrlich festhalten.

Die Kollegen von der Kriminaltechnik und Dr. Eilers waren bereits vor Ort. Ebenfalls die erwartete Zuschauermenge, für die ein Kollege in Uniform abgestellt war, um sie außerhalb der Absperrung zu halten.

Korp parkte an einer Gaststätte in unmittelbarer Nähe des Flusses. Zusammen gingen sie über eine kleine Brücke ans andere Ufer hinüber, wo Büsche und Sträucher so dicht unter den alten Laubbäumen standen, dass die Kollegen, nach entsprechender Sicherung der Spuren, eine kleine Schneise durch das Unterholz hatten schlagen müssen, um zu der Leiche zu gelangen.

„Wer um Himmels Willen hat den denn da gefunden?“, brummte Langer in einem Ton, der deutlich machte, dass er es vorgezogen hätte, wenn der Tote nie entdeckt worden wäre.

Cem Özil, der Chef der KTU, deutete stumm auf eine junge Frau mit einem schneeweißen Labrador, die etwas abseits der Schaulustigen stand.

Langer nickte. „Der Klassiker.“ Er winkte Korp zu, der sich daraufhin langsam auf die junge Frau zubewegte, dann schaute er Özil fragend an: „Kann ich schon?“

Der nickte ebenfalls. Langer bückte sich ächzend und ging geduckt in die schmale Öffnung hinein.

Dr. Eilers blickte auf, als er ihn sah, und trat einen Schritt beiseite, musste aber gebeugt stehen bleiben, weil die Höhle nicht hoch genug war. Er gab den Blick frei auf einen menschlichen Körper, der auf dem Rücken lag, noch halb von fauligem Laub, Zweigen und Gestrüpp bedeckt. Die Leiche war vollkommen nackt.

„Männlich, etwa Mitte bis Ende Vierzig. Nach erster Einschätzung etwa zehn bis dreizehn Stunden tot, also gestern Abend zwischen sieben und zehn Uhr; Liegezeit hier etwa genauso lange. Todesursache war höchstwahrscheinlich dieser Messerstich.“ Eilers bückte sich und zeigte auf eine schmale, offensichtlich tiefe Wunde im linken Brustkorb. „Direkt ins Herz. Sicherheit natürlich erst nach der Obduktion. Kampf- oder Abwehrspuren auf den ersten Blick keine.“

Es war ein gut aussehender Mann mit braunem, leicht welligem Haar und sportlich durchtrainiertem Körper.

„Mit der Identifizierung könnte es schwierig werden“, fuhr Eilers fort. „Keine Papiere, kein Ausweis, kein Handy, keine Schlüssel.“

„Das heißt, Ihr Hund war nicht angeleint hier im Park?“

Korp steckte seinen Ausweis wieder ein, den er der Zeugin kurz unter die Nase gehalten hatte, und versuchte, ein strenges Bullengesicht zu machen. Was ihm angesichts der kecken Endzwanzigerin, die brav darauf gewartet hatte, ihrer Bürgerpflicht nachzukommen, nicht recht gelingen wollte. Ihre langen, gebräunten Beine steckten in engen Shorts, das knappe Top ließ kaum Wünsche offen.

„Das müssen Sie mir erst mal beweisen, Herr Kommissar!“ Sie lachte ihm fröhlich ins Gesicht und warf mit einem gekonnten Schwung die langen blonden Haare über die Schulter. Der Fund einer Leiche beim morgendlichen Gassigehen im Park schien ihr nicht das Geringste ausgemacht zu haben.

„Na, hören Sie mal, wie sollte der Hund denn sonst da hinten ...“ Korp merkte, wie ihm allmählich wärmer wurde, was nicht nur an der steigenden Hitze des Vormittags lag. Er winkte ab. „Lassen wir das. Ihre Personalien, bitte.“

Die junge Frau verzog das Gesicht zu einer krampfhaft ernsthaften Miene, während ihr weiterhin der Schalk aus den Augen sprühte, stand still, legte kurz die Hand an eine imaginäre Uniformmütze und ratterte: „Jawoll, Herr Kommissar, zu Befehl. Helene Hohenstein, siebenundzwanzig Jahre alt, Studentin der Medizin, wohnhaft in Frankfurt-Rödelheim.“

Das erklärt zumindest, dass sie die Nerven nicht verloren hat, dachte Korp.

Sie machte eine Pause, doch nicht wegen Korps warnendem Blick, sondern um triumphierend hinzuzufügen: „Und das ist Edelgard van der Grooten, genannt Elsie, Herr Kommissar.“

Er schaute irritiert von seinen Notizen auf. Helene Hohenstein zeigte stumm neben sich. Er folgte ihrem Zeigefinger, der auf den Labrador wies, holte tief Luft – und gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, dass Zuchthunde tatsächlich solche merkwürdige Namen trugen, die auf ihren Stammbaum verwiesen. Trotzdem – dieses junge Luder sollte es nicht auf die Spitze treiben. Außerdem hätte er sein Jackett im Büro lassen oder wenigstens auf die Weste verzichten sollen …

Das junge Luder hatte inzwischen recht umständlich und auf wunderbare Weise eine Börse und ein Smartphone aus der engen Gesäßtasche hervorgezerrt – nie im Leben hätte Korp einen Cent darauf verwettet, dass dies im Bereich des Möglichen gelegen hätte, so knapp, wie der Stoff bemessen war. Aus der Börse zog sie ihren Personalausweis. Korp warf einen Blick darauf, nickte und gab ihn ihr wieder zurück.

„Soll ich jetzt erzählen, wie es war, Herr Komm...“

„Korp, Oberkommissar Korp“, fiel er ihr rasch ins Wort.

„... Herr Korp?“ Ihr Ton sagte: Na, geht doch!

„Ja, bitte, Frau Hohenstein.“

„Aaalso.“ Wieder warf Helene Hohenstein kokett ihre Haare zurück und zeigte in Richtung des schmiedeeisernen Tors am Eingang des Parks. „Wir kamen von da und gingen dann rechts durch den Rosengarten in einem Bogen auf die Nidda zu. Elsie war angeleint, wie immer.“ Sie sah ihn aus zusammengekniffenen Augen an. „In dem kleinen Gebüsch hier habe ich sie los gelassen, sie geht so gerne ins Wasser, Sie wissen doch – Labradore lieben Wasser über all...!“

„Weiter!“

„Also wirklich, Herr Korp. Lassen Sie mich doch mal … Na ja, jedenfalls ging sie dieses Mal nicht in den Fluss, sondern verschwand da im Unterholz. Ich hörte sie knurren, kam aber selber nicht rein. Ich duckte mich, konnte sehen, wie sie aufgeregt buddelte ...“

„Sie buddelte!?“

Genervt von seinen Unterbrechungen, verdrehte sie die Augen. „Na, was glauben Sie denn, was ein Hund macht, wenn er unter Erde und Laub etwas riecht, was ihn interessiert?“ Er fing sich einen spöttischen Blick ein, während er sich vorstellte, welche Spuren die Dame Edelgard van der Grooten wohl vernichtet haben könnte.

„Immer weiter ist sie in das Dickicht vorgedrungen; schließlich habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Allerdings sah ich vor mir etwas Helles, Weißes liegen. Ein Bein war zu erkennen … Ich bin ziemlich erschrocken ...“

Korp sah Helene Hohenstein an. Nein, sie gehörte nicht zu den Menschen, die beim Anblick einer Leiche laut aufschrien.

„Plötzlich hörte ich etwas ins Wasser platschen. Ich bekam Angst, weil sie eigentlich nie weit weg geht, und weil ich nicht folgen konnte durch das Gestrüpp. Wenn ich sie nicht mehr sehe, werde ich ziemlich unruhig. Ich rief und rief ...“ Die junge Frau, jetzt ernst geworden, machte eine Pause. „Als sie endlich wiederkam, war sie nass.“

Korp sah sich um. Die Nidda bildete hier mit einen Nebenarm eine winzige Insel. Der Hund könnte durch das Dickicht, durch diesen Nebenarm und wieder zurück gekommen sein.

„Und?“, fragte er ungeduldig.

„Und das hat sie angebracht!“ Helene strahlte wieder, bückte sich und löste den Knoten, mit dem eine kleine schwarze Plastiktüte an der Hundeleine festgemacht war – eine von jener Art, die Hundebesitzer tunlichst mit sich führen sollten, um die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Lieblinge in den Parks wieder einzusammeln.

Entsetzt wich Korp einen Schritt zurück. „Sie haben da doch etwa nicht …!“

Sie sah zu ihm hoch. „Liebes Bisschen, Kommissar, nun haben Sie sich doch nicht so!“ Dieses Mal lag offene Verachtung in ihrem Blick. Korp schwitzte. „Glauben Sie wirklich, ich würde Ihnen eine Tüte Hundescheiße präsentieren?“ Sie reichte ihm die Plastiktüte, zog sie wieder zurück und sah sich um.

„Ich glaube, ich werde sie den weißen Fährtenlesern da drüben bringen; die sind nicht so zimperlich.“

„Nun geben Sie schon her!“

Er griff nach dem Tütchen; sie hielt es kurz fest, während sie ihn provokant fixierte, dann ließ sie los. Selten war er sich so behämmert vorgekommen. Mit einer Zeugin um ein potenzielles Beweisstück rangeln! Nein, das war nicht sein Tag heute.

Er lugte in die kleine Tüte hinein.

„Rechter männlicher digitus anularis“, dozierte sie und sah ihn abwartend an. „Ringfinger. Sauberer Schnitt, post mortem. Aber der anulus ist noch dran.“ Ihre Augen blitzten. „Nicht das, was Sie denken. Anulus heißt Ring auf Lateinisch.“

Er hatte es inzwischen selber gesehen, blickte von der Tüte auf zu der Frau, von dort zu der Hündin, die drei Schritte abseits auf dem Rasen lag, den Kopf auf die Vorderpfoten gebettet, und ihn nicht aus den Augen ließ.

Ohne Leine.

Was Korp nicht bemerkte.

„Tja, also, Frau Hohenstein, das dürfte ziemlich wichtig sein. Wir danken Ihnen.“ Er blätterte wie geistesabwesend in seinem Notizblock. „Sie kommen morgen bitte im Laufe des Tages zum Protokoll ins Präsidium, ja?“

Helene Hohenstein stand stramm und salutierte. „Jawoll, Herr Kommissar!“

Ganz gegen seine Gewohnheit pfiff Paul Langer durch seine Zähne, als er in die Plastiktüte sah, die Korp ihm gereicht hatte. Mangels Übung ging der Pfiff gründlich daneben.

„Mit dem Ring können wir vielleicht etwas anfangen.“

Korp nickte. „Der Täter hat den Finger abgehackt, weil der Ring sich nicht abziehen ließ. Mit Sicherheit bringt er uns weiter.“

„Hat ihn dann aber nur weggeworfen. Ziemlich blöd von ihm, einfach nur über die Nidda auf das kleine Inselchen drüben – nicht weit genug weg. Den hätten wir doch ganz schnell gefunden! Hunde haben wir auch. – Was ist denn?“, fragte er, als Korp sich zum wiederholten Male suchend umsah. „Die Leiche ist schon weg.“

„Ja, ich weiß. Ich dachte nur … Ich wollte ...“ Sollte er dem Chef etwa erzählen, dass er eigentlich nur noch einmal einen Blick auf Helene Hohenstein werfen wollte? Doch weder sie noch Elsie waren zu sehen. Er schwenkte die Tüte, ging auf einen Uniformierten zu und bat ihn, sie ebenfalls in die Rechtsmedizin bringen zu lassen.

Tobias Kirchner saß auf dem Schulparkplatz des Wieland-Gymnasiums in seinem Wagen und konnte sich nicht entscheiden auszusteigen. Es war eine kurze Besprechung mit der Schulleiterin angesetzt, bevor er in der übernächsten Woche wieder seinen Dienst antreten würde. Davor, genauer, ab morgen, wollte er sich noch einige freie Tage gönnen, allein – ohne Cora. Und ohne den Kleinen.

Den Jungen würde er vermissen. Ob das auf Cora auch zutreffen würde – daran hatte er seine Zweifel. Nein, eher nicht. Nicht nach dem fürchterlichen Streit heute Morgen ...

Aber erst Frau Dr. Rimbacher-Stöckelmann. Er seufzte tief und stieg aus.

Dann stand er nach Wochen wieder auf dem Schulhof; um ihn herum wuselten, schrien und rannten die Kinder und Jugendlichen – letztere legten in dem Versuch, sich erwachsen zu geben, mit ihrer rüpelhaften Art lediglich unglückliches Zeugnis für ihre pubertären Miseren ab – und Tobias hatte alle Mühe, sich durch das Gewühl einen Weg in den ersten Stock zu bahnen, wo die Verwaltung lag.

„Guten Tag, Herr Kirchner“, begrüßte ihn Brigitte Zimmermann kühl.

„Guten Morgen“, antwortete Tobias steif.

Blöde Kuh, dachte er im Vorbeigehen. Lächerlich, wie sie sich aufführte. Wozu die kindische Siezerei? Was vorbei ist, ist vorbei; kapier das doch endlich. Zumal ohnehin alle Kollegen damals Bescheid gewusst hatten. Als Cora schwanger wurde, musste die Trennung von Brigitte – na ja, eben etwas hastig über die Bühne gehen.

Er ging zielstrebig auf das Chefbüro zu.

„Moment! Sie können da jetzt nicht rein!“

„Wieso nicht? Ich habe einen Termin mit der Alten, und zwar“, er sah auf seine Armbanduhr, „genau jetzt!“

„Sie telefoniert noch!“

„Dann soll sie aufhören!“ Er konnte auch kindisch sein, wenn es sein musste.

Er riss die Tür auf, sah kurz Frau Dr. Rimbacher-Stöckelmann mit dem Telefon am Ohr und ihn mit ungeduldiger Geste nach draußen winken – wie eine lästige Fliege, die man verscheucht. Da war Brigitte schon hinter ihm und knallte die Tür unsanft wieder zu.

„Mit der Polizei.“ Deutlich war ihr das Dilemma anzusehen zwischen ihrem Widerwillen, ihn mit Neuigkeiten zu versorgen und dem Drang, sich wichtig zu machen.

„Polizei? Warum das denn?“

Aber Brigittes Mitteilungsbedürfnis war versiegt. Stumm saß sie an ihrem Schreibtisch und widmete sich ihren Plänen und Listen.

„Na gut. Ich bin im Lehrerzimmer II. Ruf mich bitte, wenn sie wieder Zeit hat – Frau Zimmermann“, setzte er schnippisch hinzu. Damit machte er kehrt und ging den Flur hinunter.

Im Lehrerzimmer wurde er von den meisten freundlich, wenn auch nicht überschwänglich, begrüßt, musste sich mehr oder weniger intelligente Sprüche über seinen Stammhalter und die Tatsache, dass er jetzt Vater war, anhören, wurde aber dann schnell in das Gesprächsthema Nummer eins der letzten Tage eingeweiht.

Und erfuhr so dann doch noch den Grund für das Telefonat der Chefin mit der Polizei: Kollege Beck war seit Montag nicht mehr aufgetaucht. Da er alleinstehend war, hatte man nicht gewusst, wo und wie man anknüpfen konnte; schließlich hatte man entschieden, sich an die Polizei zu wenden.

Peter Schubert, Physik und Chemie, warf sich vor Tobias in Positur; den Körper leicht zurückgelehnt und den nicht unbedeutenden Bauch vorgestreckt, stand er da, fuchtelte mit den Armen und ließ seinen Staccato-Bericht auf den Neuankömmling niederprasseln. Er schien seine Geschichte schon mehrfach erzählt zu haben; da er in unmittelbarer Nähe des Kollegen Beck in Nied wohnte, schien er sich als unentbehrlichen Augenzeugen anzusehen. „Einfach wie vom Erdboden verschluckt. Am Montag noch nachmittags normal von der Schule nach Hause gegangen, gestern nicht wieder gekommen, und heute auch nicht. Und keiner weiß, wo er ist.“ Nach diesen Offenbarungen machte er eine kleine Pause und ließ den Knüller vom Stapel: „Montagabend habe ich noch Licht bei ihm im Keller gesehen!“

„Dabei ist Beck doch immer einer von den zuverlässigsten gewesen.“ Renate Müller, Musik und Ethik, war stets geneigt, das Beste von ihren Mitmenschen anzunehmen.

„Wieso gewesen? Der ist doch nicht tot, nur verschwunden!“ Maria Thaler – jeder wusste, dass sie heimlich für den Kollegen schwärmte – sagte dies mit großem, leicht wässrigem Mädchenblick, den sie ungeachtet ihrer fünfundfünfzig Jahre sorgsam kultivierte.

„Sie hat gerade telefoniert, als ich kam – mit der Polizei!“ – Sich wichtigtun konnte Tobias auch. „Womöglich muss eine Vermisstenanzeige aufgegeben werden.“

„Er hat ja sonst niemanden.“ Maria Thaler schickte einen stummen Vorwurf in die Welt. „Oder?“, hakte sie unsicher nach.

Allgemeines Achselzucken. Man wusste ohnehin recht wenig voneinander in diesem Lehrerkollegium, und über die privaten Angelegenheiten des Kollegen Beck war so gut wie nichts bekannt.

„Na ja, hoffen wir, dass er wieder auftaucht“, sagte Tobias, mit den Gedanken schon wieder weiter. „Die Chefin wird ja jetzt fertig sein mit Telefonieren. Hab ja schließlich noch was anderes zu tun als hier zu warten.“ Er wandte sich zur Tür. „In zwei Wochen geht’s wieder los für mich. Bis dann!“

Man winkte und nickte ihm vage und ohne rechtes Interesse zu, und er verschwand.

Freitag

Daniel Skipanski stieg aus der Straßenbahn und ging langsam über die Straße. Eine lange, weiße Mauer, die einen riesigen Komplex aus zum größten Teil hässlichen Backsteingebäuden umschloss, ragte vor ihm empor; unzählige Meter Stacheldraht rollten sich oben auf dem Sims. In Abständen waren erhöhte Wachtürme angebracht. Langsam ging er weiter und blieb in Sichtweite eines großen, abweisenden Tores stehen. Er wartete. Er war zu früh.

Nach einer guten Stunde, in der er immer öfter auf die Uhr geschaut hatte und immer unruhiger geworden war, näherte er sich zögernd dem Tor. In diesem Moment hielt ein dunkler BMW an der Straße und hupte kurz. Die Scheibe sank geräuschlos herunter.

„Daniel komm, steig ein!“

Skipanski drehte sich um. „Klaus, hallo! Du kommst spät!“

„Entschuldige, Daniel. Bin bei Gericht aufgehalten worden.“

Skipanski sah wieder zum Tor hin. „Egal, offensichtlich ist es nicht zu spät.“ Er hatte den Wagen erreicht und gab dem Fahrer die Hand. „Ich verstehe das nicht, eigentlich sollte er schon seit einer Stunde entlassen sein.“ Wieder warf er einen Blick auf das Gebäude hinter sich.

Klaus Breuer deutete mit dem Kopf auf den Beifahrersitz. „Nun steig schon ein, ich kann hier nicht so lange stehen bleiben. Ausgerechnet vor dem Knast will ich keinen Strafzettel bekommen.“

„Aber Ben wird uns nicht sehen, wenn er herauskommt“, gab Skipanski zu bedenken, ging aber auf die andere Seite und stieg ein.

„Ben kommt heute nicht.“ Breuer schielte zu ihm hinüber. „Er ist schon am Mittwoch entlassen worden.“ Langsam wendete er und hielt auf die B3 zu, die ihn zum Alleenring bringen sollte.

„Wie bitte? Schon vorgestern?“ Ruckartig setzte sich Skipanski auf. „Nein, du irrst dich. Er hat mir ausdrücklich gesagt, am Freitag.“

„Ich war hier, als er entlassen wurde; dann ist er mit der Straßenbahn weggefahren.“ Der Anwalt schien sich höllisch auf den Verkehr konzentrieren zu müssen.

„Du warst ...“ Sprachlos starrte Daniel ihn an. „Warum hat er mir dann gesagt, dass er heute …?“

Breuer zuckte die Schulter. „Wenn er will, wird er es dir schon sagen.“

„Du hättest mich wenigstens sofort anrufen können!“

„Mein Lieber, dann hätte er dir auch gleich selber das richtige Datum nennen können. Nein, ich musste ihm versprechen, dir nichts davon zu sagen.“ Wieder warf Breuer einen kritischen Blick nach rechts. „Nun reg dich nicht auf; die zwei Tage!“

„Verdammt Klaus, das ist doch nicht dein Ernst! Du weißt genau, dass es nicht um ‚die zwei Tage‘ geht! Ich soll mich nicht aufregen, wenn mein Sohn mich anlügt, nachdem er fünf Jahre im Bau war und nach Hause kommen soll? Du hättest es mir sagen müssen“, wiederholte Daniel. „Hast du vergessen, wie lange wir schon befreundet sind?“

„Ich habe durchaus nicht vergessen, wie lange wir schon befreundet sind, mein Lieber. Aber zum einen bin ich in dieser Angelegenheit in erster Linie Bens Anwalt, erst in zweiter Linie dein Freund. Mein Mandant geht vor, verstehst du? Und zweitens ist dein Sohn erwachsen; also mach gefälligst nicht so ein Theater.“

Daniel machte den Mund auf, schwieg dann aber. „Und wo war er die letzten beiden Tage? Und Nächte?“, fragte er nach einer Weile.

Breuer hielt vor einer roten Ampel und hob resigniert die Hände. „Ich weiß es nicht! Und es geht mich auch nichts an. Und dich übrigens auch nicht.“ Über das Steuer gebeugt, sah er Daniel Skipanski besorgt an. „Hör zu, Daniel, er wird jetzt wahrscheinlich schon auf dem Hausboot sein; ich habe ihm gesagt wo der Schlüssel liegt. Und“, er hob die Hand, „tu uns allen einen Gefallen und mach keine Szene, wenn du nach Hause kommst. Du wirst ihn nach fünf Jahren wohl kaum mit einer Standpauke empfangen wollen, oder?“ Er wandte sich wieder der Straße zu und fuhr weiter stadtauswärts.

„Aber warum?“, murmelte Daniel Skipanski und schüttelte den Kopf. „Warum nur?“

„Er wird seine Gründe haben.“

Eine Weile blieb es still. „Du hast mir mal gesagt, ich klammere zu viel“, sagte Daniel leise und blickte aus dem Fenster, wo rechts der Riesenkomplex des Polizeipräsidiums auftauchte und langsam wieder verschwand. „Aber weißt du ...“

„Ja, ich weiß, Danny.“ Klaus Breuer legte ihm kurz die Hand auf den Arm. „Ich weiß.“

Vom Nachbarschreibtisch aus beobachtete Langer unauffällig seinen jüngeren Kollegen, wie dieser seit nunmehr vier Minuten verträumt und – bis auf seine rechte Hand – nahezu bewegungslos in seiner Espressotasse rührte. Korp bemerkte es nicht. Kurz bevor Langer nicht mehr an sich halten konnte und zu explodieren drohte, rettete seinen Mitarbeiter das Läuten des Telefons.

„Guten Morgen, Herr Dr. Eilers“, sagte Korp, als der Rechtsmediziner sich meldete.

Langer fuchtelte mit den Armen, was bedeutete, den Lautsprecher anzustellen.

„... Morgen. Was sollte das mit dem Finger, den ich gestern noch bekommen habe – ohne Kommentar und Papiere oder sonst was?“

„Nun, wir dachten, damit Sie alles beisammen haben, die komplette Leiche sozusagen.“

„Welche Leiche? Eure Brentanoleiche, die bei mir auf dem Tisch liegt?“

Korp sagte langsam: „Das ist keine Brentanoleiche. Das ist eine Leiche, die gestern im Brentanopark gefunden wurde. Eine Brentanoleiche wären die sterblichen Überreste eines Mitglieds jener hoch angesehenen, alteingesessenen Frankfurter Familie, deren Namen dieser Park trägt, weil sie ...“

Langer schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.

„Nun reißen Sie sich mal zusammen, Korp, ja?“, zischte er leise. Dann sprach er in den Lautsprecher hinein: „Also, Doktor, was ist mit dem Finger?“

„Der Finger gehört nicht zu der bislang unbekannten männlichen Leiche, die gestern im Brentanopark gefunden wurde“, kam es steif durch den Lautsprecher.

„Wie denn – haben Sie etwa bereits eine DNS-Analyse machen können?“

„Quatsch DNS! Ich sehe auch so, dass der Finger nicht zu der Brentano... ähm, Leiche gehört, die gestern im Brentanopark gefunden wurde.“

„Wie …?“ Langer runzelte die Stirn.

„Ach …?“ sagte Korp gleichzeitig.

„Kinder, Kinder.“ Seufzen und Kopfschütteln wurden gleichermaßen akustisch übertragen. „Eure Leiche, die gestern – und so weiter – hat noch alle zehn Finger! So einfach kann es sein!“

„Scheiße!“, entfuhr es Korp.

„Wenn Sie es so sehen wollen. Ich habe aber auch gute Nachrichten, was diesen toten Herrn mit den zehn Fingern anbelangt.“ Dr. Eilers liebte Kunstpausen und wusste, dass sich die beiden Kriminalbeamten jetzt gespannt über das Telefon beugten, um kein Wort zu verpassen.

„Der unbekannte Tote ist nicht mehr unbekannt. Die DNS des Mannes war in unserer Datenbank.“

„Aha, also ein Kunde von uns?“

„Das wissen Sie besser als ich, wenn Sie in Ihrer Datenbank wühlen. Ich schicke Ihnen die Einzelheiten gleich rüber.“

„Und der Finger?“

„Tja, bringen Sie mir eine Leiche dazu.“

„Er wurde also keinem Lebenden abgehackt?“

„Nein, postmortal entfernt. Auch männlich, nach erster Einschätzung ebenfalls zwischen Vierzig und Fünfzig.“

„Und diese DNS ist nicht zufällig auch in der Datenbank?“

Dr. Eilers lachte. „Sie sind wohl nie zufrieden! Möglichst alles auf dem Silbertablett, wie? Nein, nach dem Schnelltest – der ausführliche dauert noch – gibt es keine Übereinstimmungen.“ Dr. Eilers machte eine Pause. „Obduktionsüberblick der kompletten Leiche kommt gleich per Mail. Der Finger dauert noch bis Montag. Einen schönen Tag noch!“

„Können Sie uns recht bald den Ring ...“

„Klar, schon unterwegs.“

Es klickte in der Leitung. Den Hörer noch in der Hand, sah Korp seinen Chef an, leichter Vorwurf im Blick.

„Was denn, ich habe die Leiche nur da im Dickicht gesehen und auch da war sie noch halb verdeckt. Die Hände habe ich mir nicht angesehen!“ Langer ruderte mit den Armen.

Korp legte nachdenklich den Hörer hin, stand auf und holte sich noch einen Kaffee.

Wenn er jetzt wieder anfängt zu rühren, dachte Langer, dreh ich durch. Doch Korp schien seine Geistesabwesenheit überwunden zu haben, checkte seine E-Mails und nahm den Drucker in Betrieb.

„Trommeln Sie die Mannschaft in Gottes Namen also noch mal zusammen und“, Langer stand auf und ging zu dem großformatigen Stadtplan hinüber, während er weiter sprach, „lassen Sie das Gebiet rund um die erste Fundstelle und natürlich besonders da auf dem kleinen Inselchen absuchen. Ordern Sie den Leichenspürhund.“ Er dachte an das undurchdringliche Gelände und zuckte die Schultern. „Hoffen wir, dass wir dort Glück haben, sonst … .“

Korp kam mit den Ausdrucken von Eilers‘ Bericht zu den Schreibtischen zurück.

Langer beugte sich darüber. „Todeszeitpunkt vorgestern, Mittwoch, zwischen 19.30 und 21.00 Uhr. – Da war es in dieser Ecke schon ziemlich dunkel. Die KTU ist doch der Meinung, dass die Tat in unmittelbarer Nähe stattgefunden hat?“

Korp nickte. „Sie haben außerhalb der Büsche noch Schleifspuren entdeckt. Sind zwar nachlässig verwischt worden, waren aber noch erkennbar.“ Obwohl dieses Hundevieh Edelgard van der Wieauchimmer auch noch darüber gestiebt ist, dachte er flüchtig und fuhr fort: „Cems Truppe hat auch zwei Blätter mit Blutanhaftungen des Toten direkt vor dem Gestrüpp gefunden. Was wahnsinniges Glück oder das Ergebnis ihrer akribischen Arbeit war, weil bei dieser Todesart fast kein Blut fließt. – Keine Tatwaffe gefunden.“

„Kampf? Abwehrspuren?“ Langer sah suchend über den Text.

„Nein.“

Langer brummte und las weiter: „Todesursächlich war der Stich ins Herz mit einer etwa fünfzehn Zentimeter langen und zwei Zentimeter breiten Klinge. Der Mann war sofort tot; der Stich ging von vorne direkt ins Herz; Todesursache Perikardtamponade.“ Er sah auf. „Der Täter ist kleiner als der Tote, höchstens einsfünfundsiebzig und Rechtshänder.“ Langer blätterte. „Na ja, der Tote war knapp ein Meter neunzig groß. – Ansonsten ...“ Er blätterte wieder. „Gute Kondition, regelmäßig Sport, Nichtraucher, wenig Alkohol, hätte hundert werden können.“

„Was das Messer betrifft: Könnte ein ordinäres Küchenmesser sein.“

„Im Park?“

Korp zuckte die Schultern. „Vielleicht ein Picknick, das aus dem Ruder gelaufen ist?“

„Hm.“ Langer nickte. „Checken Sie, ob die KTU womöglich Anzeichen für ein Picknick gefunden hat. Und Schmidtbauer soll ein paar Mann rausschicken, Zeugen suchen.“ Er sah Korps zweifelnden Blick. „Ja, ich weiß, aber versuchen müssen wir es.“ Er setzte sich gerade hin. „Und wer ist nun unser Toter?“

Korp klickte, scrollte. „Rolf Suttner, geboren am 12. Juni 1971“, antwortete er dann. „Wohnhaft in Kronberg, war CEO der deutschen Niederlassung der TransAt Corp., ebenfalls Kronberg, Hauptsitz Boston, Massachusetts, USA. Suttner wurde vor sechs Jahren wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, ohne Bewährung.“

„Hm.“ Langer grunzte wieder. „Nicht unser Bereich. Schauen Sie mal in die schlaue Kiste nach dem Vorgang. – Familie?“

„Ehefrau Betty und zwei Töchter. Und einen Bruder Oliver Suttner. Kennen Sie vielleicht.“

„Sollte ich?“

„SUTTNER IMMOBILIEN – Wir finden Ihr Zuhause! Schreit einem aus jedem Anzeigenteil entgegen.“

Langer, langjähriger Besitzer eines Einfamilienhauses in Schwanheim, schüttelte nur den Kopf. Korp begann, in seinem Terminal nach der Akte Suttner von vor sechs Jahren zu wühlen, als ihn das Telefon wieder unterbrach.

„Hallo, Herr Kommissar.“ Die fröhliche Stimme von Helene Hohenstein quäkte respektlos aus dem Hörer. „Wollte mich mal melden, bevor Sie die Fahndung nach mir rausgeben und mir den Streifenwagen vors Haus stellen.“

Korp räusperte sich. „Hallo, Frau Hohenstein. Was gibt’s denn?“

„Na, ich sollte doch heute zu Ihnen kommen wegen der Aussage, aber heute klappt‘s leider nicht mehr.“

„Ach, wie schade – ähm, ich meine, das macht nichts. Aber heute wäre es ohnehin schlecht. Passt es Ihnen am Montag? Sagen wir, gegen zehn?“

„Ja, okay. Und sonst? Haben Sie schon Ihren Mörder?“

„Nein, das ist noch etwas früh. Wir arbeiten daran.“

„Also dann bis Montag. Tschüss, Herr Kommissar!“

Langer war indessen in den Türrahmen zum Nachbarbüro getreten, wo der junge Obermeister seinen Schreibtisch hatte. „Schmidtbauer, geh mal die Vermisstenmeldungen der letzten zwei Wochen durch. Männlich, circa ...“

„Ja, ich hab‘s hier auf dem Bildschirm, Herr Langer.“

„Ok, und wühl auch gleich mal in deinem Kasten, ob bei den umliegenden Präsidien eine Leiche ohne rechten Ringfinger aufgetaucht ist.“

„Geht klar.“

Korp war immer noch dabei, gedankenverloren auf den Hörer in seiner Hand zu starren, als Langer an seinen Schreibtisch zurückkam und durch das Tuten aufmerksam wurde.

„Sagen Sie mal, Herr Korp, was ist denn heute mit Ihnen los?“

Korp hörte es nicht und schrak auf, als Langer ungeduldig auf den Tisch klopfte.

„Menschenskind, Herr Korp, nun kommen Sie doch mal zu sich!“ Fast so etwas wie väterliche Sorge hatte sich in seine Stimme eingeschlichen. „Wir müssen nach Kronberg. Und am besten lassen Sie mich reden. Sie scheinen mir heute nicht in der Verfassung zu sein, Todesnachrichten zu überbringen.“

Aber wann ist man das schon, dachte er.

Cora Friedemann, die Mutter des kleinen Luca, schloss den Deckel des Laptops und lehnte sich in ihrem Schreibtischsessel zurück. Die Arme über dem Kopf gedehnt, schaute sie gedankenverloren aus dem Fenster und gähnte. Ein paar Kinder spielten schreiend in der Anlage, die den Uferweg von der Straße trennte. Ein weißes Ausflugsschiff glitt langsam und geräuschlos stadteinwärts über den Main. Vom Vorgarten schickte die Sonne ihre Strahlen direkt auf die Fensterbank und ließ die blutroten Geranien leuchten. Und nebenan schlief das Baby in seiner Wiege.

Das Leben war schön.

Auch ohne Tobias. Er hatte eine kurze SMS geschickt, dass er bei seinen Eltern in Hannover Zwischenstop machen würde und danach noch für ein paar Tage an die Nordsee weiterfahren wolle. Sollte er. Sie hatte nachzudenken.

Nachzudenken über die Fotos, die Sonja ihr geschickt hatte. Fotos mit Tobias und einer anderen Frau, versteckt auf einer Bank im Grüneburgpark in unzweideutiger Situation. Ein Foto, das keine sechs Monate alt war, denn er hatte das T-Shirt an, das sie ihm im März zum Geburtstag geschenkt hatte. Damals war sie im neunten Monat gewesen ...

Vielleicht war es nicht fair, ihm nicht den eigentlichen Grund gesagt zu haben, der den Streit kurz vor seiner Abreise ausgelöst hatte. Aber warum sollte sie fair sein?

Und jetzt, nach zwei Tagen, waren ihre Wut und ihr Zorn verraucht und zurückgeblieben war lediglich ein vages Gefühl der Demütigung und ein leichtes Bedauern.

Tatsächlich – nichts weiter.

Dies war die erste verblüffende Erkenntnis, die sie aus ihrem Nachdenken gezogen hatte. Kein Herzschmerz, kein Liebeskummer, keine Seelenqual.

Die zweite, womöglich noch erstaunlichere: Sie fühlte sich sogar besser als vorher. Sie hatte wieder einen Auftrag hereinbekommen, ein französisches Manuskript, ein Vortrag für die Industrie- und Handelskammer, der bis Anfang der nächsten Woche fertig übersetzt sein musste. Kein Problem, auch wenn ihr ein lustiges Kinderbuch oder ein spannender Krimi lieber gewesen wäre.

Sie stand auf und ging leise ins Kinderzimmer hinüber. Luca schlief noch tief und fest. Vorsichtig zog sie die Vorhänge wieder zurück, die sie wegen der Sonne mittags zugezogen hatte. Den Vorhang noch in der Hand, hielt sie inne und blieb am Fenster stehen. Der ‚Skipper‘ schien Besuch zu haben. Bereits vorher waren ihr die Bewegungen auf dem Schiff aufgefallen; die Tür stand fast den ganzen Nachmittag schon offen; ein Mann, der nicht der ‚Skipper‘ war, jünger als er, energischer in Schritt und Auftreten, war auf das Vorderdeck gekommen und wieder in die Kajüte hinein gegangen. Vom ‚Skipper‘ selber hatte sie noch nichts sehen können. Sinnend blieb sie stehen und beobachtete die Szene, bis ihr auf einmal schlagartig klar wurde, was sie tat.

Ach du lieber Gott, war es schon so weit? Hinter der Gardine stehen und Nachbarn beobachten? Schnell trat sie ins Zimmer zurück.

Da hörte sie das unverkennbare Brummen und Röhren eines alten VW Käfer, und gleich darauf kam ein knallrotes offenes Cabrio um die Ecke geschossen, passierte eine Parklücke dem Haus gegenüber, bremste kurz und schlüpfte rückwärts hinein. Das alles in einer einzigen zügigen Bewegung, gleichsam in einem Atemzug. Dem Wagen entstieg eine Frau mittleren Alters in Jeans, bunt-grüner Bluse und mit kupferfarbenen, üppigen Locken, die ihr über die Schultern fielen und von einem Band in den Farben der Bluse nur mühsam gebändigt wurden. Schwungvoll knallte sie die Autotür zu, überquerte die Straße, während sie sich eine riesige, unförmige Handtasche um die Schulter hängte. Ihre Absätze klapperten auf dem Asphalt. Sie trat durch die Gartenpforte, die ebenfalls mit einem Knall hinter ihr zuschlug, und marschierte auf die Haustür zu.

Mutter.

Cora warf einen raschen, wenig bedauernden Blick auf das Laptop und sprintete zur Haustür, bevor ihre Mutter Sturm klingeln konnte.

„Hallo, mein Schatz. Er schläft wohl gerade? Dann will ich mal leise sein. Aber gucken darf ich doch schon, oder? Ich verspreche, ich sag kein Wort. Wo ist er? Im Kinderzimmer? Ist doch schon wieder eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe! Nun lass mich doch mal! Nein, ich mache keinen Lärm! Tobias nicht da?“

Damit hatte sie die Handtasche auf den Garderobenschrank geschleudert, ihrer Tochter einen herzlichen Kuss auf die Wange gedrückt, sich suchend umgeschaut und die Kinderzimmertür ins Visier genommen. Das Attribut ‚leise‘ in Verbindung mit ihrer Mutter war für Cora ungefähr so vorstellbar wie ein Eisbär in der Sahara, und so beobachtete sie lächelnd die rührenden, weitgehend vergeblichen Versuche ihrer Mutter, ihre Energie zu drosseln, während sie die Tür aufmachte und auf Zehenspitzen das Kinderzimmer betrat. Das gleiche selige, ein wenig einfältige Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus wie auf allen Gesichtern aller Großmütter dieser Welt, wenn sie ihren ersten Enkel betrachten.

Sie packte ihre Tochter und drückte sie fest an sich. „Das habt ihr so toll gemacht! Ich bin so stolz!“, flüsterte sie in einer Lautstärke, die Cora veranlasste, sie sanft aus dem Zimmer zu schieben.

„Nun komm mal wieder zu dir, Mama“, sagte sie leise lachend. Cora schlug zweifelsohne nach ihrem stets besonnenen, zu früh verstorbenen Vater – einer der Gründe, warum sich Mutter und Tochter so gut verstanden. „Lass uns einen Kaffee trinken. Ich habe noch etwas Apfelstrudel.“

Ein paar Minuten später saßen sie vor der offenen Terrassentür, die zu dem kleinen Vorgarten hinausführte.

„Erzähl. Wie war‘s in München?“

Annette Friedemann ließ die Kuchengabel sinken. „Du bist gemein. Als ob du das nicht genau wüsstest!“

Cora grinste. Natürlich wusste sie es genau. Ihre Mutter, eine renommierte Kulturjournalistin, die Musik- und Opernkritiken für ihre Zeitung und den Hessischen Rundfunk schrieb, hatte sich am Wochenende seufzend in die bayrische Hauptstadt verabschiedet mit den Worten: „Also, bis Donnerstag oder Freitag, wenn Richard mich bis dahin nicht umgebracht hat.“ Der dergestalt respektlos Angesprochene war kein Geringerer als Richard Wagner: Annette hatte sich in München den kompletten Ring ansehen müssen, weil sie für einen Kollegen eingesprungen war.

„Ich werde es nicht mehr lernen, diese Musik zu mögen“, meinte sie jetzt ernsthaft. „Muss ich auch nicht. Und das war das letzte Mal, dass ich mich habe breitschlagen lassen. Wer wohnt denn da auf dem Hausboot?“, setzte sie übergangslos hinzu. „Ich dachte immer, das steht leer.“

„War schon immer bewohnt, man sah ihn nur fast nie. Skipanski heißt der Mann.“ Cora erzählte ihrer Mutter von ihrem Nachbarn, der so geheimnisvoll tat.

„Ein Aussteiger? – Midlife Crises? Heute ist man ja schnell bei Burned out und was weiß ich – warte mal … Wie sagtest du, heißt er?“, fragte sie.

„Skipanski. David Skipanski. Nein, – Daniel.“

„Kein häufiger Name. Da klingelt was bei mir.“

„Er war ein bekannter Architekt. Wir habe ihn im Internet gefunden.“

„Architekt?“ Annette Friedemann schüttelte nachdenklich die Locken. „Nein, da war was anderes.“ Jetzt blitzten ihre grünen Augen. „Ich werde mal im Archiv wühlen, wenn ich wieder in der Redaktion bin.“

Sie sah ihre Tochter prüfend an, die nur die Schultern zuckte. „Sag mal, Schatz, alles in Ordnung? Wo ist eigentlich Tobias?“

„Ist weggefahren.“ Cora stand auf und räumte das Geschirr ab. „Wollte ein paar Tage alleine sein, bevor er wieder in die Schule muss.“

„Aha.“ Annette sagte nichts, sondern beobachtete ihre Tochter.

Cora ging mit dem Geschirr in die Küche, stellte es ab und stützte die Arme an der Arbeitsplatte ab. Sie seufzte tief auf.

Ganz so einfach war es denn doch nicht.

Der Wohnsitz des Toten aus dem Park, Rolf Suttner, entpuppte sich erwartungsgemäß als eine Villa für Inhaber der höchsten Steuerklasse – die nach Korps Dafürhalten für Eigentümer eines solchen Anwesens ruhig noch höher hätte sein können – mit dem entsprechenden Grundstück rundherum.

Langer und Korp hatten der Firma des Ermordeten einen kurzen, im großen und ganzen eher unergiebigen Besuch abgestattet. Der europäische Hauptsitz der TransAt Corporation befand sich nur wenige Autominuten von der Villa entfernt.

Dort wurden sie von der Empfangsdame in Gestalt und Kleidung eines Topmodels begrüßt – ihr Namensschild wies sie als Frau Engel aus, was Korp ungemein passend fand – und zu einem Dreigestirn von hochrangigen Führungskräften geleitet, deren Betroffenheit über die Nachricht von Suttners Ermordung sich in engen Grenzen hielt. Ihre Sorge galt in erster Linie der Art und Weise, wie man diese Nachricht am geschicktesten nach Boston kommunizieren könnte. Von Feindschaften innerhalb des Managements sei ihnen nichts bekannt; Suttner sei die ideale Führungspersönlichkeit, dazu Teamplayer durch und durch; seit acht Jahren wurden jährliche Umsatzsteigerungen erwirtschaftet, die Gewinne seien kontinuierlich gestiegen; Boston sei hoch zufrieden gewesen – alles super, alles bestens. Im dem vergleichsweise kleinen Marktsegment …

„Was machen Sie eigentlich?“

Der Sprecher der Drei drehte sich überrascht zu Langer um. Man hatte ihn nicht gerade ignoriert, doch als Gesprächspartner eher benachteiligt, wobei sowohl der Zuschnitt seines alten Jacketts als auch die Tatsache, dass ein winziger Rest Eigelb auf seiner dunkelblauen Krawatte funkelte, eine Rolle gespielt haben mochten. Der elegante Korp schien eher ihre Kragenweite zu sein.

„Turbinen. Dampfturbinen. Weltweiter Vertrieb, Produktionsstätten in Brasilien und Indien, außerdem ...“

Langer stand auf. „Danke. Wenn wir noch Fragen haben, melden wir uns. Jetzt würden wir gerne Herrn Suttners Büro sehen.“

Dem großen, steril anmutenden Raum war, das sahen beide sofort, kein Geheimnis zu entlocken. Aktenschränke gab es so gut wie keine; lediglich ein kleines Sideboard an der Seite des riesigen Schreibtischs schien etwas hergeben zu wollen, doch es war abgeschlossen.

Langer drehte sich fragend zu dem Mann um, der sie hergeführt hatte.

Der schüttelte den Kopf. „Ich habe keinen Schlüssel. Den hat nur Herr Suttner. Und Sie können den Schrank nicht öffnen, das ist nämlich eine Art Safe.“ Er strich mit der Hand über die Oberfläche. „Das Holz ist nur Fassade; der Schrank selber ist aus Stahl.“

Langer seufzte.

Jetzt standen sie vor Suttners Villa, die etwas außerhalb von Kronberg an einem Hang lag und einen fantastischen Blick auf die Mainmetropole bot. Am schmiedeeisernen Tor, wo sowohl sie als auch ihre Dienstausweise zunächst durch ein Kameraauge begutachtet wurden, erfuhren Langer und Korp, dass die Dame des Hauses nicht anwesend sei.

Ob man wisse, wann sie wiederkäme? – Das sei schwer zu sagen, sie sei weggefahren. – Seit wann sei sie weg? – Ungefähr seit einer Woche. – Und wohin sei sie gefahren? – Man sei sich nicht sicher, ob man das so ohne weiteres … – Könne man sie erreichen? – Nun ja, es gebe natürlich eine Handynummer, aber man denke nicht, dass man sie jedem weitergeben könne. Guten Tag.

Das war der Moment, in dem Langers Stimme nach neuerlichem Sturmklingeln eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der eines knurrenden Hundes bekam. Der Tag, grollte er in die Gegensprechanlage, werde verflucht noch eins alles andere als gut werden, wenn nicht allerschnellstens dieses gottverdammte Eisentor geöffnet und die Beamten hereinlassen werden würden.

Es wirkte.

Sie fuhren langsam auf einem breiten Weg durch gepflegten Rasen die nicht enden wollende Auffahrt hinauf, wo ein distinguierter Herr im schwarzen Anzug eben eine große weiße Tür öffnete und mit todernster, unbewegter Miene auf einer halbrunden Freitreppe stehen blieb.

Nachdem er noch einmal die Ausweise eingehend studiert hatte, sagte er: „Ich habe die gnädige Frau eben verständigt und ihre Erlaubnis eingeholt.“ Er brachte es fertig, unterwürfig, vorwurfsvoll und majestätisch zugleich zu wirken. Besonders Langer mit seinem gewohnheitsmäßig nachlässigen Äußeren wurde blitzschnell, unauffällig, doch gründlich gemustert und in eine Schublade gesteckt. „Trotz verständlicher Irritation ihrerseits spricht wohl nichts dagegen, Ihnen die Nummer auszuhändigen.“ Mit diesen Worten zauberte er ein kleines silbernes Tablett hervor, auf dem ein Zettel lag.

Korp grapschte nach dem Stück Papier und steckte es ein. Ein unverständliches „Danke“ murmelnd, flüchtete er sich in den Wagen. Die ganze Szene samt dem fleischgewordenen Klischee eines Butlers reizten seine Lachmuskeln auf unbezwingbare Weise.