4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Pintas-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Musik kann tödlich sein: Entführung, Erpressung und Mord im Frankfurter Musikermilieu – hat ein international bekannter Pianist etwas damit zu tun? Die beiden Kommissare Langer und Korp bewegen sich auf fremdem Terrain, denn klassische Musik stand nicht bei ihnen auf dem Stundenplan. Gut, dass sie Hilfe von Profis bekommen. Ein spannender Kriminalroman – auch, aber nicht nur für Freunde klassischer Musik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Personen

Vorbemerkung

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Kapitel IX

Kapitel X

Die Reihe mit Langer & Korp

Impressum

G. T. Selzer

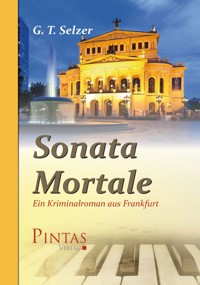

SONATA MORTALE

Ein Kriminalroman aus Frankfurt

© 2014 PINTAS-VERLAG

ISBN 978-3-945343-22-7

ISBN der Printausgabe 978-3-945343-15-9

Umschlaggestaltung, Montage, Satz und Layout: Pintas-Verlag, unter Verwendung eines Fotos von Thomas Wolf, www.foto-tw.de, Alte Oper Frankfurt (www.wikipedia.de)

Personen

Leopold von Bethmann, Pianist

Jochen Eckhoff, sein Sohn, Musikdozent

Hanna Jablonska, Pianistin, Musikpädagogin

Andreas Waldstein, Agent Leopold von Bethmanns

Sonja Müller, Ärztin

Jenny Müller, Tochter von Sonja und Leopold

Wolfgang Ziegler, Hausmeister in der Musikakademie

Friedrich Förster, Forstwirt

Werner Malik, Inhaber der Spedition MalikTRANS

Alexander Müller, Prokurist in der Spedition, Bruder von Sonja Müller

Lydia Malik, Tochter von Werner Malik, Freundin von Alexander Müller

Max Hesselbeck, Kurt Meisner, Panos Theodoropoulos: Lkw-Fahrer bei MalikTRANS

Dave, Student aus Hamburg

Paul Langer, Kriminalhauptkommissar

Johannes Korp, Kriminaloberkommissar

Jens Schmitdtbauer, Kriminalobermeister

Cem Özil, Chef KTU

Dr. Jürgen Eilers, Rechtsmedizin

Jutta Wiesner, Kriminaloberkommissarin aus Nürnberg

Vorbemerkung

In Frankfurt am Main wird man dieClara-Schumann-Akademie für Musik, Darstellenden Tanz und Gesang vergeblich suchen.

Allerdings resultiert die fiktionale Existenz einer solchen Einrichtung aus realen Gegebenheiten.

Jedoch wären Ähnlichkeiten der handelnden mit wirklichen Personen der reine Zufall.

Kapitel I

Leise verklangen die letzten Takte der Sturmsonate. Zwei, drei Sekunden – eine kleine Ewigkeit – herrschte absolute Stille im Großen Saal der Frankfurter Alten Oper. Dann brandete der Beifall auf. Fast unwillig hob der Pianist den Kopf, wandte ihn den Zuschauern zu und erhob sich langsam. Er verbeugte sich kurz und verschwand hinter den Kulissen. Nahezu zweieinhalb Tausend Menschen klatschten begeistert, die ersten waren bereits von ihren Sitzen aufgestanden, andere folgten, riefen Bravo, und bald war der ganze Saal außer Rand und Band. Alle Ränge des großen Auditoriums waren bis auf den letzten Platz besetzt, auch die Hubwand zum so genannten Olymp war zurückgefahren worden, um noch den letzten fünfhundert Zuhörern Platz zu bieten.

Leopold von Bethmann war nach Hause zurückgekehrt.

Nach über sechs Monaten Welttournee spielte er zum ersten Mal wieder in seiner Heimatstadt, die ihn begrüßte wie der biblische Vater seinen verlorenen Sohn.

„Du musst noch mal raus! Und ein Lächeln könnte nicht schaden!“ Jochen Eckhoff seufzte und schob den Künstler unerbittlich zum fünften Mal auf die Bühne zurück.

Als dieser sich dem Klavierschemel näherte, wurde es von einer Sekunde zur anderen totenstill. Er spielte drei Zugaben, und sie wollten ihn immer noch nicht gehen lassen. Schließlich warf er sie mit einer außerordentlich rasanten Alla Turca hinaus. Bei der letzten Verbeugung spielte ein Lächeln auf seinem Gesicht; seine Hände waren leicht erhoben, die Handflächen nach außen, als wollte er die Menge endgültig aus dem Saal schieben.

„Er kriegt sie immer.“ Eckhoff hinter den Kulissen schüttelte mehr amüsiert als verärgert den Kopf. „Da kann er unfreundlich sein bis zur Unhöflichkeit, die Leute lieben ihn trotzdem.“

„Er pflegt nur sein Image“, meinte Andreas Waldstein, Bethmanns Agent. Er war bekannt dafür, ein gutes Händchen für das Aufspüren von Talenten zu haben, doch mit Bethmann hatte er vor über zwanzig Jahren einen wahren Glücksgriff getan. Nie wieder danach hatte er einen Künstler von solchem Renommee unter seine Fittiche nehmen können.

Unrecht hatte er nicht mit seiner Bemerkung, war er doch zu einem nicht geringen Teil selbst Initiator des Images, das Bethmann überall auf der Welt nachhing. Mochten die gemeinsamen Initialen des Künstlers mit dem großen Beethoven noch Zufall sein, sein Auftritt, ja selbst sein Aussehen waren es nicht. Von Bethmann war mit den Jahren seinem Lieblingskomponisten immer ähnlicher geworden. Mittelgroß, stämmige Gestalt, Löwenmähne, die bereits mit etlichem Grau durchsetzt war, beim Spielen stets ein ernstes, unbewegtes, fast grimmiges Gesicht: So kannte man ihn, und die, die ihn nicht gut kannten, fürchteten ihn. Doch Affektiertheit konnte man ihm nicht vorwerfen; vieles von dem, was den Menschen griesgrämig und mürrisch erschien, ging auf eine alles in den Schatten stellende Gleichgültigkeit zurück, die Wirkung auf seine Umwelt betreffend; der Rest war pure Konzentration. Er trat immer in reinem Schwarz auf – Bestandteil des Marketingkonzepts, das Waldstein mit den Jahren perfektioniert hatte. Bethmann ließ es geschehen, für ihn zählte ohnehin nur die Musik. Und verdient hatten beide, der Künstler und sein Agent, sehr gut dabei.

Bethmann erschien wieder hinter den Kulissen, wischte sich mit einem weißen Tuch über die Stirn und murmelte: „Es reicht. Ich gehe jetzt nach Hause.“

Und damit verschwand er in seiner Garderobe. Eckhoff und Waldstein, vertraut mit seinen unvermittelten Abgängen, waren nicht weiter erstaunt. Der Kameramann und ein Fernsehtechniker jedoch – Teil eines Teams vom Hessischen Rundfunk, der das Konzert live übertragen hatte, – schauten ihm verblüfft hinterher.

Jochen Eckhoff schloss vorsichtig die Tür zur großen Jugendstilvilla im Dichterviertel auf und ging leise die Seitentreppe hinauf, die zum oberen Trakt führte. Brigitte Eckhoff kam ihm müde aus dem Wohnzimmer entgegen.

„Ich dachte, du schläfst schon“, begrüßte er sie und gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange.

„Nein, ich habe mir das Konzert angesehen.“

Zusammen gingen sie ins Wohnzimmer. Jochen holte sich einen Whisky vom Sideboard und trank ihn in kleinen Schlucken. Er lehnte den Kopf an die Rückenlehne und schloss die Augen.

„Schade, dass du nicht dabei sein konntest. Er war wieder großartig. Die Leute waren außer sich.“

„Hast du etwas anderes erwartetet?“, lächelte sie. „Es gibt viele Spitzenpianisten auf der Welt, aber nur einen, der in dieser Stadt zu Hause ist.“ Sie seufzte leicht. „Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass der Babysitter abgesagt hat und ich heute Abend zu Hause war. Leon war den ganzen Abend sehr unruhig, jetzt schläft er. Ich glaube, der Junge brütet eine Erkältung aus.“

Jochen öffnete die Augen. „Etwas Ernstes?“

„Nein, ich glaube nicht. Ich werde abwarten bis morgen; wahrscheinlich ist es da schon besser.“ Sie sah ihren Mann an. „Ich nehme an, er kommt heute nicht mehr nach Hause?“

„Was meinst du? Ach so, Leopold.“ Jochen stand auf und genehmigte sich noch einen kleinen Schluck. „Nein, ganz sicher nicht. Du kennst doch seine Verpflichtungen“, antwortete er süffisant, während er sich wieder setzte. „Und sein Zuhause ...“ Er zuckte die Schultern.

Brigitte beobachtete ihn. „Apropos Verpflichtungen ...“

Er winkte ab. „Nein, fang nicht wieder davon an. Nicht heute Abend. Es ist einfach zu spät dafür. Außerdem will ich mir diesen Abend nicht kaputt machen lassen.“

„Jochen, einer muss sich doch darum kümmern. Wenn du nur auch einmal einen Blick auf unsere Kontoauszüge werfen würdest ...“

Sein Gesicht verzog sich schmerzhaft; trotz ihres Ärgers lächelte sie in sich hinein. Künstler! Wie konnte man ihnen mit den Banalitäten des Alltags kommen! Leise fuhr sie fort:

„Ehrlich, es sieht nicht gut aus, Jochen. Ich habe heute wieder zwei Absagen im Briefkasten gehabt. Weißt du, wie viel Bewerbungen ich geschrieben habe in den letzten zwei Monaten? Und diese Wohnung hier, die können wir uns eigentlich gar nicht leisten.“

„Die Miete, die er uns dafür abnimmt, ist ein Witz! Hast du eine Ahnung, was man normalerweise in dieser Gegend bezahlen muss?“

„Ich habe nicht gesagt, dass sie zu teuer ist. Es ist nur immer noch zu viel für uns, solange ich keine Arbeit habe. Überlege mal, wie viele Stunden du in der Woche für ihn tätig bist. Stunden, für die du nie einen Cent siehst. Stunden, die dir an der Hochschule fehlen. Du hast selber gesagt, dass sie dir gerne mehr Wochenstunden geben wollen.“

„Brigitte – er ist mein Vater!“

„Deshalb kann er dich doch für deine Arbeit bezahlen“, sagte sie sanft. „Am Geld kann‘s ja wohl nicht liegen. Und er ist auch nicht knauserig. Er macht sich einfach keine Gedanken darüber. Deshalb solltest du mit ihm reden.“

„Ach, was tue ich schon Großartiges. Gerade, dass ich ihm das Nötigste vom Leibe halte“, sagte Jochen mehr zu sich selbst.

Dann sah er seine Frau an. „Und bedenke doch nur einmal, welche musikalische Erziehung Leon bekommt!“

„Lieber Himmel, Jochen! Leon ist fünf! Muss man in diesem Alter unbedingt von einem Starpianisten unterrichtet werden? Außerdem ist es sein Enkel, das ist also nicht nur ein Gefallen, den er uns tut, meinst du nicht? Und schließlich“, sie machte eine Pause, „ein bisschen klimpern kannst du doch auch, oder?“

Jochens Kopf schoss in die Höhe, er sah in ihr spitzbübisches Gesicht und lachte laut auf. Er erhob sich und fuhr seiner Frau zärtlich durch das Haar.

„Lassen wir das jetzt. Geh ins Bett, du siehst müde aus. Ich werde noch ein bisschen – klimpern“, sagte er. „Ich gehe nach unten, damit Leon nicht aufwacht.“ An der Tür drehte er sich noch einmal um.

„Siehst du, noch ein Vorteil, den wir hier haben. Wo findest du schon ein Haus mit zwei Klavieren, wo ich mitten in der Nacht spielen kann?“

Brigitte schüttelte seufzend den Kopf. Als ob sie die Vorteile, hier zu wohnen, jemals in Frage gestellt hätte!

Wenig später erklang leise aus dem unteren Teil des Hauses, wo in Leopold von Bethmanns Salon der große Flügel stand, das Thema der Goldberg-Variationen herauf. Brigitte Eckhoff machte die Tür zum Treppenhaus auf, lauschte kurz zum Kinderzimmer hin und hörte ihrem Mann zu.

Ein Taxi hielt in Unterliederbach in einer Siedlung aus den späten 1950er Jahren mit freistehenden, zweistöckigen, nahezu quadratischen Häusern, alle mit einem großzügigen Garten, Terrasse und schmückenden Erkerfenstern im unteren Stock. Es war ein angestammtes Viertel für Akademikerfamilien und höhere Beamte gewesen; in der Zeit seiner Erbauung galt es geradezu als vornehm, und mochte dieses Attribut auch heute nicht mehr zutreffen, so ließ es sich dort doch immer noch sehr gut leben.

Sonja Müller bezahlte. Langsam ging sie mit Jenny den kurzen Weg durch den kleinen Vorgarten auf die Haustür zu. Jenny wiederholte zum ungefähr zwanzigsten Mal. „Traumhaft, Mama! Es war einfach so wunderschön! Die Leute klatschen wahrscheinlich immer noch.“ Sie seufzte. „Glaubst du, er ...“

„Pst! – Pst!“

Das Mädchen und die Frau blieben für einen Moment erschrocken stehen, dann lachten sie.

„Ja, ich glaube, er kommt heute noch!“ sagte Sonja glücklich und blickte an der Hauswand entlang, von der sich jetzt ein Schatten löste und die Arme aufhielt.

„Papa!“ Jenny sprang vor und lief auf Leopold von Bethmann zu. „Ich hab‘s gewusst! Ich hab‘s gewusst, dass du noch kommst!“

„Wie könnte ich nicht! Hallo meine Kleine – nein, entschuldige!“

Er hielt sie auf Armeslänge von sich weg und betrachtete sie im fahlen Licht der Straßenlaterne, das in den Vorgarten schien. „Lieber Himmel – du bist ja erwachsen geworden! Ich war doch nur ein paar Monate weg!“ Erschrocken ging sein Kopf zwischen Jenny und ihrer Mutter hin und her. „Kann man das glauben?“ Er drückte sie an sich. „So eine große Tochter!“

„Sie ist fast fünfzehn, mein Lieber. Und du hast sie fast jeden Tag übers Internet gesehen.“

Sonja ging ihm entgegen, er umarmte sie fest und gemeinsam näherten sie sich der Haustür, hinter der jetzt ein lautes Winseln und Kratzen zu hören war. Kaum hatte Sonja aufgeschlossen, schoss ein schokoladenbrauner Labrador auf sie zu, ignorierte konsequent seine beiden Frauchen und sprang an Leopold hoch.

„Hallo Clara, wie geht’s denn meiner Besten, ja – ja, ist ja gut! Ich bin wieder da!“

„Skypen heißt das übrigens, Mama!“ tönte es vom Wohnzimmer, wo in Windeseile Handtäschchen, Abendbolero und Ballerinas zwischen Tür und Couch verteilt worden waren, während sich deren Besitzerin bereits wohlig auf einem Sessel räkelte.

Sonja hängte ihren Mantel auf. „Dich habe ich auch jeden Abend auf dem Bildschirm gesehen, aber was ist das schon?“, murmelte Leopold hinter ihr, während er sie an sich zog.

Sie drehte sich um und schlang die Arme um seinen Hals. „Ich habe dich doch besucht in London, Paris und Berlin.“

„Ach die paar Tage!“

„Bin ich froh, dass du wieder da bist!“

„Und ich erst!“

„Warum bist du denn nicht hineingegangen? Uns da draußen einfach aufzulauern!“

Er küsste sie. „Ich wollte euch nicht erschrecken.“

„Ach so, wolltest du nicht?“ Sie lachte und löste sich von ihm. „Es war wohl eher dein Sinn fürs Dramatische, gib‘s zu.“

Clara tollte neben ihnen her, als sie ins Wohnzimmer gingen, warf sich auf den Rücken, sprang wieder auf die Beine, klopfte mit dem Schwanz Löcher ins Parkett und stieß dabei mitleiderregende Laute aus, die sie abwechselnd als Wimmern, Schluchzen und sehnsuchtsvolles Fiepen inszenierte.

Leopold ließ sich auf die Couch fallen und stieß einen tiefen Seufzer aus. Die Hündin sprang neben ihn und wurde durch Kraulen belohnt.

„Ihr wart im Konzert?“ Er zeigte auf die Accessoires der Abendgarderobe seiner Tochter und zwinkerte ihr zu. „Was gab‘s denn?“

„Och, nichts Besonderes“, zwinkerte Jenny zurück. „Nur der beste Pianist der Welt.“

„Übertreib nur weiter!“ Er lächelte sie liebevoll an. „Ich habe nur für euch gespielt!“

„Du, mein Lieber“, sagte Sonja, die jetzt mit einer Flasche Rotwein und einem Korkenzieher durch die Tür trat, „du spielst immer nur für dich selber! Jenny, hol mal bitte die Gläser!“

„Mist, wenn man so schnell zu durchschauen ist!“ antwortete Leopold zerknirscht und machte sich an der Flasche zu schaffen.

„Ach Papa, ich find‘ dich echt witzig“, kicherte seine Tochter und stellte die Weingläser auf den Tisch. „Ich weiß gar nicht, was die Leute immer haben!“

„Drei Gläser? Die Kleine auch schon?“ Fragend schaute Leopold zu Sonja hinüber.

„Papa! Einen Schluck – zur Feier des Tages. Und heute ist Freitag.“

Sonja nickte leicht mit dem Kopf.

„Dafür will ich jetzt noch mal das Adagio hören!“

„Es ist halb zwölf!“

„Macht nichts, das Haus ist schalldicht.“

Während Jenny leise die ersten Takte des zweiten Satzes von Beethovens Pathetique anschlug und sich Mühe gab, durchgehend – auch gegen den Willen des Komponisten – einigermaßen piano zu bleiben, saßen ihre Eltern samt Hund auf der Couch und hörten, der eine mehr, die andere weniger kritisch zu.

„Von mir hat sie das nicht“, flüsterte Sonja glücklich, während sie sich an Leopold kuschelte.

„Nur gut, dass sie das Talent von mir und das Aussehen von dir geerbt hat. Stell dir mal vor, es wäre umgekehrt!“, flüsterte Leopold zurück.

Wie immer, wenn Jenny vor ihrem Vater spielte, drehte sie sich danach augenblicklich und mit ängstlichen Augen zu ihm um und sah ihn erwartungsvoll an.

„Kind, denke daran, was deine Mutter eben gesagt hat: Du musst in erster Linie für dich selber spielen, schiele nicht immer aufs Publikum – und schon gar nicht auf die Kritiker!“, sagte Leopold.

„Okay. Ab heute höre ich nicht mehr auf dich“, lachte sie.

Leopold drohte ihr scherzhaft mit dem Zeigefinger. Dann sagte er ernst: „Das war sehr gut, Jenny, den nächtlichen Umständen entsprechend. Besser, als das, was du mir am Sonntag nach Mailand geschickt hast über … über Dings ...“

„Skype, Papa.“

„Wie geht es denn unserem Dr. Löwenthal?“, fragte Leopold, als sie die letzte Runde mit Clara durch die stillen Straße gingen, die aufs Feld hinausführte.

In Löwenthals Praxis, in der Sonja als Ärztin angestellt war, hatten sie sich vor sechzehn Jahren kennen gelernt. „Der muss doch inzwischen schon über siebzig sein. Ich hätte eigentlich gedacht, er würde dir die Praxis anbieten, wenn er in Rente geht. Hättest du nicht Lust dazu?“

„Ja, jetzt ginge es, Jenny ist aus dem Gröbsten raus. Aber weißt du,“ sie lächelte verschmitzt. „So ein Angestelltendasein hat schon etwas für sich. Damals, als Jenny noch klein war, ging es ja nicht anders. Geregelte Arbeitszeiten, Stress in Grenzen, Feierabend um sechs, nur ab und zu Bereitschaftsdienst. Man kann sich daran gewöhnen!“

„Es wäre schon gegangen“, murmelte er leise.

„Du kennst meine Einstellung dazu“, sagte sie bestimmt.

„Hast du auch an Jenny dabei gedacht?“

„Du meinst, das große Haus, die tollen Leute, Presse, Dienstboten, Tourneen, die Tochter eines berühmtes Vaters ...“

„... ist sie jetzt auch!“

„Du weißt, was ich meine. Ich wollte nicht, dass sie in diesem Rummel aufwächst!“

„Und was ich meine, ist Familie, Zusammenleben, Nachhausekommen ...“ Er seufzte. „Sie ist allmählich alt genug. Lass sie selber entscheiden!“

„Ich habe ihr nie verboten, zu dir ins Dichterviertel zu gehen. Ich habe dich lediglich gebeten, sie mir nicht in deine Welt zu entführen.“

Nach ein paar Schritten sagte er unvermittelt: „Hör mal – ich muss dir etwas sagen. Aber“, er drehte sie zu sich herum und sagte ernst: „Du darfst es niemandem erzählen, hörst du? Noch nicht! Nicht einmal Jenny! Das musst du mir versprechen!“

„Ja, natürlich, wenn du meinst“, sagte sie verwundert. „Was ist denn los?“

Hanna Jablonska rannte, so schnell es eben bei ihr ging, von der Küche in den Flur und erreichte das Telefon, als es gerade sein Klingeln eingestellt hatte. Schwer atmend, als ob sie einen Marathon gelaufen wäre, blieb sie stehen.

Mist.

Sie musste sich endlich eines dieser Mobilteile kaufen; ihr alter Apparat stammte buchstäblich aus dem letzten Jahrtausend. Doch jedes Mal, wenn sie versuchte, einen Neukauf in Angriff zu nehmen, gab sie schon nach wenigen Minuten auf: Ob im Geschäft oder beim Studieren von Prospekten – ihr brummte der Schädel, wenn sie die Beschreibungen las oder ihr ein flotter Typ im Telefonladen all die Funktionen eines neuen Wunderteils erklärte, von denen sie auch nicht annähernd verstand, was sie bedeuteten. Geschweige denn sich vorstellen konnte, sie jemals zu benutzen. Und so war sie bei ihrem alten Tastentelefon geblieben. Leopold würde ihr einmal mehr helfen müssen, beschloss sie, jetzt, wo sie in der Nähe wohnte und er wieder da war.

Sie wartete noch einige Sekunden vor dem alten Biedermeiersekretär, der in der geräumigen Diele stand und auf dem das Telefon seinen Platz hatte. Doch es regte sich nicht mehr. Langsam ging sie in die gemütliche Wohnküche zurück. Ja, sie würde Leopold fragen. Er hatte ihr auch das Handy besorgt – das immerhin besaß sie. Sie benutzte es so gut wie nie, doch sie hatte es immer angeschaltet, greifbar und die Batterie aufgeladen, Dinge, die er ihr eingeschärft hatte. Ein ganz einfaches, ein Seniorenhandy, wie er scherzhaft gesagt hatte – oder war es am Ende gar kein Scherz? Man könne damit telefonieren, meinte er, und mehr nicht. Wobei sie nicht so recht verstanden hatte, was dieses „und mehr nicht“ zu bedeuten hatte.

Und genau dieses Handy begann jetzt zu klingeln. Es dröhnte laut die ersten Takte der fünften Beethovenschen Sinfonie durch den Raum, während seine Besitzerin sich hastig auf die Suche machte und versuchte, sich von dem lauten Bambambam – Baam nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Schließlich fand sie es in einer alten Jacke, die sie immer zur Gartenarbeit anhatte. Doch inzwischen war es auch verstummt.

Man konnte sehen, wer angerufen hat und dann zurückrufen, hatte Leopold gesagt. Und wie ging das noch mal? Langsam sank sie auf einen der Stühle, die um den großen Esstisch gruppiert waren, und seufzte.

Sie hätte keine Probleme damit, aus dem Stand die Hammerklaviersonate zu spielen und sie konnte das komplette Wohltemperierte Klavier, erster und zweiter Teil, noch auswendig.

Doch sie war nicht in der Lage, die Nummer des Anrufers zu ermitteln, weil das Mobiltelefon auf ihre Eingaben schlichtweg nicht reagierte. Leopold hat es dir doch erklärt, sagte sie sich. Aber er war zu schnell gewesen, wie das technisch versierte Menschen oft sind, wenn sie Laien Selbstverständlichkeiten erklären.

Nach einigen Versuchen gab sie es auf.

Andererseits – man könnte ja zur Abwechslung einmal den Verstand benutzen, dachte sie, schon im Aufstehen, und ging in den Flur zum Telefon zurück, wo sie Leopolds Nummer wählte, die sie auswendig kannte, und kurz darauf mit einem Lachen, das sie nur zu gut kannte, begrüßt wurde. Na bitte, geht doch.

„Hast du gelernt, wie man verpasste Anrufe zurückruft?“, fragte Leopold.

„Nein, aber außer dir kennt kaum einer meine Handynummer. Deduktion der einfacheren Art, mein Lieber.“ Sie lachte ebenfalls. „Wie geht’s dir? Schön, dass du dich meldest und deine alte Lehrerin nicht vergessen hast.“

„Wie könnte ich das! Danke der Nachfrage, ich hoffe, dir geht es so gut wie uns.“

„Ich war am Freitag im Konzert. Hast du ganz nett gemacht, mein Junge, bis auf den winzigen Patzer, du weißt schon. Hat aber keiner gemerkt.“

„Patzer?“ Gespielte Empörung am anderen Ende der Leitung. „Na hör mal!“ Er lachte wieder. „Sag mal, hast du heute Nachmittag schon etwas vor? Ich würde gerne mal rauskommen und noch jemanden mitbringen.“

„Du meinst Sonja und Jenny? Na, endlich! Ich freue mich ja so, sie kennenzulernen! Ich erwarte euch gegen vier.“

Damit legte sie auf. Ein Freund von unnötigen Worten war Hanna Jablonska noch nie gewesen.

Kopfschüttelnd steckte Leopold sein Handy in die Tasche. „Diese Frau! Wie oft habe ich ihr das erklärt! Sie kriegt es einfach nicht auf die Reihe.“

„Du hast doch gesagt, sie ist erst Anfang Siebzig“, meinte Sonja, die aus dem Flur hereinschaute, wo sie ihren Mantel übergezogen hatte.

„Aber nicht von dieser Welt. Weiß der Himmel, wo sie lebt. Wahrscheinlich im 18. Jahrhundert.“ Er stand auf. „Ist Jenny fertig? Dann fahren wir.“

Hanna Jablonska lebte seit knapp sieben Monaten im Rheingau, genauer gesagt in Eltville, wo sie sich nach ihrem Umzug aus Berlin für ihren selbst verordneten Ruhestand ein Haus gekauft hatte.

Bei der Suche waren zwei Kriterien wichtig gewesen: ein großer Salon, in den ihr Flügel nicht nur hineinpasste, sondern in dem er auch seinen Klang voll entfalten konnte, und Nachbarn, die weit genug weg wohnten, um sich an ihrem häufig auch nächtlichen Klavierspiel zu stören. Dass das Haus nun auch noch in so traumhafter Lage am Rhein lag, war ein zusätzlicher Glücksfall gewesen.

Wer ihren Namen von Schallplatten- und CD-Einspielungen kannte, würde in der kleinen, pummeligen, äußerst unscheinbaren Frau sicher nicht die große Pianistin und Musikpädagogin vermuten, die sie war. Sie kleidete sich – auch zu offiziellen Anlässen – gerne leger, was einerseits daran lag, dass sie mehr Wert auf Bequemlichkeit als auf Eleganz legte, hauptsächlich aber, weil auch das schickste Kleid an ihr nicht sehr viel besser aussah als ein grob geschnittener Kartoffelsack.

Bis Anfang der Neunziger Jahre hatte sie selbst glanzvolle Konzerte gegeben, sich dann zurückgezogen – das Herz begann, ihr Probleme zu machen – und darauf beschränkt, einigen Auserwählten Unterricht zu geben. Leopold von Bethmann hatte schon früh dazu gehört; und anders als zu anderen Schülern, die kamen und gingen, hatte ihre Bekanntschaft die Zeiten überdauert und war zur Freundschaft geworden. Hanna kannte seine Familie aus zahlreichen Erzählungen, hatte Sonja und Jenny aber nie kennengelernt. Jetzt, da sie in der Nähe wohnte, würde sich das ändern, und sie freute sich darauf.

Jeder, der Hannas Wohnzimmer betrat, wurde magisch angezogen von der Reihe französischer Fenster, die der Tür gegenüber lagen und einen prächtigen Blick auf den Rhein frei gaben. Der Garten vor den Fenstern fiel zur Uferpromenade ab. Dahinter floss ruhig der große Strom. Eine Sitzecke war so platziert, dass sie den Blick auf dieses Panorama freigab; die rechte Wand wurde von Bücherregalen eingenommen, die bis zur Decke reichten.

Als Sonja, Leopold und Jenny, die Hündin Clara im Schlepptau, nun diesen Raum betraten – sie hatten in Wiesbaden direkt am Rhein zu Mittag gegessen und waren nun zur verabredeten Zeit in Eltville eingetroffen – blieben sie einen Moment überwältigt stehen.

Es war ein herrlicher Herbstsonntag. Hell und luftig durchflutete die Oktobersonne das Zimmer, unten zog der Fluss als silbernes Band vorbei, und von der Königsklinger Aue, einer Insel mitten im Rhein, glitzerte das Laub der Bäume in allen denkbaren Gold- und Rottönen herüber. Leopold kannte die Wohnung, war aber nur ein Mal hier gewesen, bevor er zu seiner Tournee aufgebrochen war.

„Einen Glücksgriff hast du da getan, Hanna“, sagte er. „Man kann dir wirklich nur gratulieren!“

Recht ungeschickt versuchte Hanna, ihren Stolz zu verbergen, und sagte forsch: „Kaffee ist schon fertig. Setzt euch. Ich habe hier vor den Fenstern gedeckt.“

Sonja trat zum Bücherregal. Zu ihrer Überraschung stellte sie fest, dass es hauptsächlich mit Kriminalromanen jeglicher Provenienz und Epoche gefüllt war. Beginnend mit Poe, Wilkie Collins und Arthur Conan Doyle waren sie alle vertreten: die klassischen Engländerinnen, die harten Schweden, die rationalen Franzosen, die eigenwilligen Italiener, die vielseitigen Amerikaner, die Nachzügler aus Deutschland. Daneben standen etliche wissenschaftliche Abhandlungen über den Kriminalroman – Sonja hatte gar nicht gewusst, dass es so etwas überhaupt gab.

Sie hörte Hanna in der Küche hantieren und besann sich auf ihre gute Erziehung. „Kann ich Ihnen etwas helfen?“, fragte sie, als sie ihr folgte.

„Ich heiße Hanna, und wir duzen uns“, erwiderte Hanna bestimmt. „Ja, hier, nimm doch bitte das Kuchentablett.“

Sonja lächelte. Man sollte sich nicht von ihr täuschen lassen, dachte sie. Die kurze, aber scharfe Musterung, die Hanna ihr an der Tür hatte angedeihen lassen, war nicht unbemerkt geblieben und hatte Sonja gezeigt, dass sich hinter dem harmlosen, ja unbeholfenen Äußeren ein äußerst wacher Verstand verbarg. Doch offensichtlich war diese erste Begutachtung zu ihren Gunsten ausgefallen, was Sonja auch Leopolds unmerklichem Nicken entnahm, das sie auffing, als sie nach der Begrüßung zusammen ins Haus gingen.

War er erleichtert gewesen? Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass zumindest sie diesem ersten Treffen einigermaßen nervös entgegen gesehen hatte – fast so, als würde sie seiner Mutter vorgestellt werden.

„Du musst die Tasten erst entsperren“, sagte Leopold, als sie später zusammen am Tisch saßen und der erste Kuchenhunger gestillt war. Er nahm Hannas Mobiltelefon in die Hand. „Schau mal her: Es ist eine Tastensperre eingebaut. Die verhindert, dass ungewollt eine Nummer angewählt wird, zum Beispiel, wenn du das Handy in der Handtasche hast und irgendetwas darauf drückt. Die Sperre wird nach 30 Sekunden aktiv. Erst wenn du dann eine Kombination von zwei bestimmten Tasten drückst – siehst du, hier und hier – kannst du wieder telefonieren.“

Hanna schaute konzentriert zu, nickte und schwor, es jetzt endgültig verstanden zu haben und nicht wieder zu vergessen.

Es wurde ein in jeder Beziehung harmonischer Nachmittag. Jenny musste natürlich vorspielen, was sie trotz ihres offenkundigen Lampenfiebers bravourös meisterte, Hanna und Leopold spielten vierhändig, und Clara zeigte sich von ihrer allerbesten Seite.

Montags früh war es am schlimmsten. Es war, als hätten sich die Patienten mühsam über das Wochenende geschleppt, sämtliche Beschwerden und Wehwehchen der letzten drei Tage gesammelt, um dann montags pünktlich um acht Uhr in der Praxis zu erscheinen und die Last ihrer Symptome vor verständnisvollen ärztlichen Ohren abzuladen. Es waren hauptsächlich Klienten jenseits der Fünfundsiebzig, die viel Zeit mitbrachten. Geduldig saßen sie im Wartezimmer, trafen den einen oder anderen Bekannten und nutzten die Gelegenheit, Erfahrungen mit Krankheitsbildern, Medikamenten und Fachärzten auszutauschen, zu denen sie eventuell überwiesen werden könnten.

„Nein, zu dem Dr. Kruse sollten Sie auf keinen Fall gehen! Die Freundin meiner Cousine war ja so unzufrieden mit ihrer Hüfte!“ – „Ach glaawese doch net alles, was die Leut so schwätze! Des stimmt doch gar net. Meine Schwester hat er ...“ – „Ich sach Ihne, die wolle all nur schnelles Geld, da sinnse all gleich. Das letzte Mal, wie ich hier war, warn‘s kaa drei Minute, wo ich widder draus war!“

Nichtsdestotrotz schilderten sie dann in der Sprechstunde weitläufig und in aller Ausführlichkeit ihre Beschwerden, die oft denen ihres letzten Besuchs glichen – war doch die Diagnose letztendlich in fast allen Fällen so einfach wie frustrierend, weil unabänderlich: Es war das Alter. Verschleiß, Abnutzung, Verfall. Von Knochen, Gelenken, Organen, Gewebe. Mit vierzig hat der Körper seine beste Zeit hinter sich, pflegte Dr. Löwenthal zu sagen, danach geht’s bergab. Man kann es etwas abbremsen durch gesunde Lebensweise, aufhalten kann man es nicht.

Als Sonja am Montag nach diesem schönen Wochenende beschwingt die Praxis betrat, konnte ihr auch das bereits volle Wartezimmer nicht viel anhaben. Löwenthals Patienten hielten ihm die Treue und waren mit ihm alt geworden. Und davon, dass er so ungemein beliebt war, profitierte sie schließlich auch: Eine zusätzliche angestellte Ärztin musste eine Praxis erst einmal verkraften können. Andererseits hatte sie etwas frischen Wind in die Räume gebracht, als sie vor siebzehn Jahren hierher kam, hatte behutsame Renovierungen in den Zimmern, aus denen der Mief der Siebziger Jahre atmete, vorgeschlagen und durchgesetzt, hatte neue Geräte angeschafft und jüngere Leute angezogen.

Einige Male hatte sie erlebt, dass ältere Patienten sie ablehnten und lieber zu dem „richtigen Doktor“ gehen wollten, doch das waren Ausnahmen. Sie war nicht promoviert, und der Name Sonja Müller auf dem weißen Schild an der Tür nahm sich vergleichsweise bescheiden aus unter dem altertümlich-imposanten Dr. med. Karl Löwenthal, Praktischer Arzt und Geburtshelfer. Doch vor fünf Jahren war ein neues Schild in Auftrag gegeben und unter ihren Namen Fachärztin für Allgemeinmedizin gesetzt worden.

Sie ging in ihr Sprechzimmer und hängte summend ihren Mantel in den Garderobenschrank. Diese Hanna ist eine sehr nette Frau, dachte sie. Schade, dass wir uns nicht früher kennen lernen konnten. Sie lächelte vor sich hin und nahm sich vor, den Kontakt zu pflegen, wie sie es beim Abschied versprochen hatte, auch wenn Leopold nicht dabei war. Sie konnte nicht ahnen, wie schnell und unter welchen schlimmen Umständen dieser Vorsatz Wirklichkeit werden würde ...

„Das ist schön, so gute Laune an einem verregneten Montagmorgen!“

Dr. Löwenthal hatte die Verbindungstür zwischen den beiden Behandlungsräumen aufgezogen, so gut dies mit den beiden Kaffeebechern in der Hand ging, die er jetzt vorsichtig auf ihrem Schreibtisch abstellte. Es war zum Ritual geworden, dass sie sich montags vor Arbeitsbeginn ein paar Minuten zusammensetzten, um das Nötigste zu besprechen.

„Wie geht es Leopold? Sie waren sicher im Konzert am Freitag?“

„Danke, es geht ihm gut. Er will mal wieder vorbei kommen. Und natürlich waren wir im Konzert!“ Sie lachte und nahm ihren Becher in beide Hände.

Sie lacht gerne, dachte der alte Mann, das tut gut. Er hatte noch keine Stunde bedauert, sie eingestellt zu haben.

Zehn Minuten später gingen sie zusammen zur Theke nach draußen, um die ersten Patientenakten in Empfang zu nehmen.

Der Vormittag verging rasch, und als Sonja in eine verspätete, kurze Mittagspause aufbrach, klingelte ihr Handy.

„Ich bin‘s, Hanna“, meldete sich die Anruferin. „Ich störe dich nur kurz. Mir war danach, dir zu sagen, wie sehr ich mich über euren Besuch gestern gefreut habe.“

„Das ist aber nett von dir. Und du störst gerade gar nicht.“

„Lass uns das öfter machen, auch wenn Leopold nicht da ist. Ruf einfach an und komm vorbei.“

„Gedankenübertragung!“, lachte Sonja. „Ganz ähnlich habe ich heute auch schon gedacht. Aber das nächste Mal bei uns in Frankfurt.“

„Na, wunderbar! Dann arbeite mal schön weiter und mach die Leute gesund! Bis dann.“

Wie meistens bei Hanna endete das Gespräch abrupt, es war alles gesagt. Lächelnd steckte Sonja ihr Handy ein und verließ die Praxis, um sich einen Salat beim Italiener um die Ecke zu genehmigen.

Unterwegs holte sie noch einmal das Telefon hervor, um kurz Leopold anzurufen, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Ihr war eingefallen, dass er heute und morgen Gespräche mit dem Vorstand der Musikakademie hatte.

Kapitel II

Sein Leben lang hatten ihn Menschen begleitet, die ihm den Tod wünschten. Lehrer, Mitschüler, Heimbewohner, seine Mädchen – womöglich sogar seine Eltern, wenn sie ihn denn je kennengelernt hätten.

Denn Max Hesselbeck war ein Dreckskerl.

Einer von denen, die als Jungen mit Vergnügen einer Fliege jedes Bein einzeln ausrissen; einer, der als Vierzehnjähriger – und daran konnte auch das katholische Erziehungsheim nichts ändern, eher im Gegenteil – bereits wusste, wo man eine Pistole organisieren konnte; einer, der mit Ende Zwanzig schon eine beachtliche Karriere im Rotlichtmilieu hinter sich hatte.

Und dann hatte er von einem Tag auf den anderen diese berufliche Laufbahn aufgegeben und war ehrbar – scheinbar – geworden. Der erste Schritt dazu war eine sauber, wenn auch – was den Lebenslauf betraf – mit viel Phantasie verfasste Bewerbung als Lkw-Fahrer bei der Spedition MalikTRANS im Frankfurter Industriegebiet bei Nieder-Eschbach. Er hatte die Stelle bekommen, da er bereit war, zu den unbequemsten Zeiten und die unbeliebtesten Routen zu fahren.

Zwei Monate später lag er erstochen in der schmuddeligen Kantine eben jener Spedition in einer riesigen Blutlache mit Messerstichen in der Brust, im Rücken und in der Lendengegend.

„Ich tippe auf Fremdeinwirkung“, sagte Dr. Eilers ernst und erhob sich ächzend.

Hauptkommissar Paul Langer schnaubte. „Witziger Tag heute, wie?“ Anwandlungen von Heiterkeit traten bei ihm äußerst selten auf, mit Sicherheit nicht an einem düsteren Oktobermorgen vor Sonnenaufgang. Was der Rechtsmediziner natürlich wusste.

„Drei Messerstiche, der eine von vorne dürfte der tödliche gewesen sein. Kann ich Ihnen später genauer sagen. Tot seit ungefähr fünf bis sieben Stunden, erste Schätzung. Ich bin dann hier fertig.“ Dr. Eilers packte seine Sachen zusammen, zog sich die dünnen Handschuhe aus und klappte seine Tasche zu. „Man will ja nur helfen“, setzte er, Langer bereits den Rücken zugewandt, auf dem Weg zur Tür hinzu, und zwinkerte Oberkommissar Korp zu, der am Türrahmen lehnte.

Der grinste zurück. Langer beugte sich über die Leiche.

„Er wird von hinten angegriffen, dreht sich herum und fängt den tödlichen Hieb“, interpretierte Korp das Szenario, während er näher trat.

„Könnte sein. Oder er stand dem Täter gegenüber, der sticht zu und ...“

„... und der Mann fällt auf den Bauch? Wie das denn, wenn er ihm gegenüber steht? Oder tut er dem Täter einfach den Gefallen, damit dieser bequem noch mal von hinten zustechen kann?“

„Sie könnten mich wenigstens ausreden lassen, wenn Sie sich schon hinter meinem Rücken mit dem Rechtsmediziner über mich lustig machen!“

Korp schluckte. Der Alte war nicht zu unterschätzen.

„Also,“ Langer erhob sich langsam und leise ächzend, schnellte dann urplötzlich in Korps Richtung mit einer Geschwindigkeit, die ihm keiner zugetraut hätte, riss die Hand hoch und ließ sie auf den Kollegen niederfahren, wobei er kurz in der Höhe des Herzens Halt machte. Korp, völlig verdattert, hielt instinktiv die Hände vor die Brust, drehte sich halb weg und spürte einen leichten Stoß in der Lendengegend.

„Sehen Sie, und wenn Sie jetzt fallen, liegen Sie schon fast auf dem Bauch. Jedenfalls bequem genug, dass ich Ihnen jetzt noch das Messer in den Rücken rammen könnte.“

Immer noch völlig perplex, sah Korp erschrocken aus seiner gebückter Stellung zu seinem Chef hoch. Langer stand über ihm, eine gänzlich neue Perspektive für beide – war er doch fast einen Kopf kleiner als sein Mitarbeiter – und grinste befriedigt auf ihn herab, einen imaginären Messergriff in der erhobenen Faust haltend.

Langsam richtete sich Korp wieder auf. Keine Frage, der Alte war noch immer für eine Überraschung gut.

„Ja, ich sehe es ein, so könnte es auch gewesen sein. Aber mich derart zu erschrecken, Chef! Das können Sie doch nicht machen!“

„Sie haben doch gesehen, dass ich kann. Schreckhaft, wie Sie sind. Hoffe, Ihr Anzug hat nicht gelitten“, setzte Langer boshaft noch eins obendrauf.

Entsetzt blickte Korp an seinem Dreiteiler hinab, sah dann in Langers grinsendes Gesicht und fühlte sich zum zweiten Male gefoppt.

„Dr. Eilers wird uns schon noch sagen, wer von uns Recht hat“, brummte er.

„So, Kinder, können wir jetzt mal wieder ernsthaft werden?“, ertönte eine Stimme von der Tür zum Hof. „Die Erwachsenen haben hier noch zu arbeiten!“

Die Stimme gehörte Cem Özil, dem Leiter der Kriminaltechnik, der trotz seines osmanischen Namens mindestens so Frankfurterisch war wie ein frisch gepresster Apfelwein. Hinter ihm erschien eine weiß gekleidete Kolonne von Männern und Frauen.

„Ich meine, wenn Sie hier fertig sind, Herr Hauptkommissar“, setzte er betont höflich hinzu.

Langer nickte nur, trat zurück und überflog die Szene. Die Kantine, genutzt als Pausen- und Aufenthaltsraum der Spedition, war ausgestattet mit einer Küchenzeile, einem Esstisch mit acht Stühlen und einer kleinen Sitzecke, bestehend aus bunt zusammen gewürfelten Sesseln und einem niedrigen Couchtisch. Alles sah aus, als hätte jemand irgendwann einmal Mühe darauf verwandt, dem Raum eine gewisse Gemütlichkeit zu verleihen, es jedoch im Laufe der Zeit aufgegeben, diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Davon zeugten die gerahmten Drucke von lebensfrohen, bunten Expressionisten an der Wand, die inzwischen verblasst, blaustichig und schief in ihren mit Staub bedeckten Rahmen hingen. Die Raufasertapete hätte einen neuen Anstrich nötig gehabt. An jeder der gespülten Keramiktassen auf dem Abtropfboard war ein Stück herausgebrochen. Eine bunte Wachstischdecke, die dem Esstisch ehemals ein wohnliches Flair verliehen haben mochte, sah jetzt nur noch schäbig und schmierig aus.

Die Kantine hatte zwei Türen. Eine, in deren Rahmen Langer jetzt stand und den Technikern zusah, führte in das Innere des Verwaltungsgebäudes zu den Büros und weiter über einen Flur zu den Werkstätten. Eine zweite, ihr gegenüber, ging in den großen Hof hinaus, auf dem vier, fünf Lkws standen, alle bedruckt mit dem gleichen leuchtend gelb-grünen Logo von MalikTRANS. Die Außentür war unversehrt.

„Keine Einbruchspuren, auch keine Kampfspuren“, sagte Schulz, einer der Techniker, in diesem Augenblick. „Haben Sie aber sicher schon bemerkt.“

Langer nickte wieder. Der tote Max Hesselbeck lag zwischen der Küchenzeile und dem Esstisch; die Blutlache war bereits unter die Einbaumöbel der Küchenzeile gesickert. Bei aller Vernachlässigung herrschte eine geradezu vorbildliche Ordnung. Die Stühle standen in Reih und Glied an ihrem Platz, die Sessel im exakten Winkel zueinander, die Decke lag akkurat ausgerichtet auf dem Tisch, nichts auf dem Boden – außer der Leiche. Ein ordentlicher Täter oder ein sehr überraschtes Opfer. Langer warf noch einmal einen Blick darauf und wandte sich dem Büro zu, in das Korp schon vorausgegangen war.

Es war offensichtlich eine Art Vorzimmer zum Chefbüro mit zwei Schreibtischen, Stühlen und einem kleinen Beistelltisch, in dem drei Menschen mit teils verängstigten, verwirrten und ungeduldigen Blicken Langer entgegen sahen. Eine schwangere, unscheinbare Frau mit langen, blonden Haaren saß an einem der beiden Schreibtische, ein Mann im korrektem Anzug stand daneben; ein älterer, offensichtlich hochgewachsener Mann mit grauem, dichtem Haar saß halb auf der anderen Schreibtischplatte und ließ sein rechtes Bein nervös nach unten baumeln. Korp stand derweil unbeteiligt an einem der Fenster, die zum Hof hinausgingen. Als Langer eintrat, erhob sich der grauhaarige Mann und kam energisch auf ihn zu.

„Sind Sie der Chef hier?“, fragte er laut. „Ich bin Werner Malik, mir gehört der Laden. Meine Tochter Lydia Malik, mein Prokurist Alexander Müller.“

Damit zeigte er auf die verhuschte Frau, die Langer zögernd, aber mit überraschend festem Händedruck begrüßte, und den Mann im Anzug mit exakt gezogenem Seitenscheitel und Brille, dem man den Buchhalter meilenweit ansah.

„Gehen wir in mein Büro“, fuhr Malik im Befehlston fort. „Da haben wir mehr Platz. Ich nehme doch an, Sie haben die üblichen Fragen und so weiter? Hauptkommissar Langer, nicht wahr?“ Er sah von seinen einhundertdreiundneunzig Zentimetern abschätzend auf den kleinen, korpulenten Hauptkommissar herab, als wolle er ergründen, was von ihm zu halten war. „Den Ausweis können Sie stecken lassen, ich habe schon den von Ihrem Assistenten gesehen.“

Langer unterdrückte den Wunsch, einen Blick zum Fenster zu werfen, um Korps Reaktion auf die Degradierung zu beobachten, und sagte stattdessen bloß: „Das wird nicht nötig sein, wir können hier bleiben. Oberkommissar Korp braucht zunächst einmal nur einige allgemeine Informationen. Eingehende Befragungen sind sicher nötig, aber nicht jetzt.“

Er sah, wie Malik schluckte und sein Gesicht sich mit Ärger überzog. Langer kannte diese Typen; sie gaben sich ungern mit Untergebenen ab.

„Also, was wollen Sie wissen?“, bellte Malik in Korps Richtung. Der gab seine lässige Haltung am Fenster auf, bewegte seine schlaksige Gestalt langsam zu dem zweiten Schreibtisch und setzte sich auf den Stuhl, bevor Maliks Pobacke die Tischplatte wieder in Beschlag nehmen konnte. Umständlich holte er ein Notizbuch aus seinem Designeranzug, suchte in der Jacken-, dann in der Westentasche nach einem Stift und legte beides säuberlich vor sich hin.

Nun übertreib mal nicht, Korp, dachte Langer, der teils ungehalten, teils belustigt die Vorstellung beobachtete. Einerseits gönnte er Korp die kleine Rache an dem Großmaul, andererseits war er selber nicht gerade mit einer Engelsgeduld gesegnet. – Er stand auf. „Ich würde mich gerne mit den Örtlichkeiten etwas vertrauter machen. Herr Müller, wären Sie so nett, mich ein bisschen herumzuführen?“

Der Prokurist nickte und setzte sich in Bewegung, doch sie wurden von seinem Chef aufgehalten.

„Wann können die Laster wieder fahren? Sie halten sie da draußen fest; das geht mir ins Geld! Jede Stunde, die die da stehen, kostet mich ...“

„Tut mir leid, aber wir müssen die Lkws untersuchen, bevor sie losfahren.“ – Würde mich aber wundern, wenn wir etwas fänden, setzte er in Gedanken hinzu. Damit trat er mit Müller durch eine weitere Tür auf den Flur hinaus.

„Sie kennen den Toten?“, fragte Korp, als sich die Tür geschlossen hatte.

Wie auswendig gelernt, kam es von Malik: „Max Hesselbeck, 36 Jahre, seit Anfang August hier bei uns als Lkw-Fahrer tätig.“

Korp nickte. Der Tote hatte Führerschein, Personalausweis und Handy in der Hosentasche gehabt.

„Wissen Sie etwas über seine Familie? Wen können wir benachrichtigen?“

Malik zuckt die Schultern. „Keine Ahnung. Er hat nie darüber gesprochen. Vielleicht mit den Fahrern, aber ich glaube nicht. Wir gehen hier eigentlich eher familiär miteinander um, aber er hielt sich sehr bedeckt.“

„Sind Sie jeden Morgen schon so früh hier? Es ist kurz nach sieben.“

„Eine Spedition ist keine Behörde, und wir sind keine Beamten“, antwortete Malik süffisant. „Hier wird früh angefangen und spät aufgehört. Morgens müssen die Papier zeitig fertig sein, gegebenenfalls umdisponiert, die Fahrer neu eingeteilt werden. Ab halb sechs ist hier jemand im Büro, meist zwei Leute.“

„Sie auch?“

Für den Bruchteil einer Sekunde zögerte Malik zu lange. „Ich? Ja, manchmal, nicht immer. Wir wechseln uns ab.“

„Was redest du denn da. Du bist doch meist nicht vor neun im Büro“, ertönte plötzlich eine ruhige, etwas heisere Stimme vom anderen Schreibtisch.

Korp drehte sich verblüfft um. Lydia Malik hatte die ganze Zeit kein Wort gesprochen, er hatte sie fast vergessen.

Sieh an, dachte er. Dem Herrn Papa so offen Paroli zu bieten – man würde es ihr gar nicht zutrauen.

Laut fragte er: „Und Sie sind öfter früh da?“

Sie nickte. „Eigentlich jeden Tag.“

„Trotz Ihres Zustands?“

Ein Lächeln, das sie völlig veränderte, zog über ihr Gesicht. Aus dem verschüchterten, unscheinbaren Wesen war unversehens eine hübsche Frau geworden. „Ich bin schwanger, nicht krank“, sagte sie belustigt.

„Wie war das heute morgen? Erzählen Sie doch bitte, was genau sich abgespielt hat.“

Malik ergriff wieder das Wort. „Ich kann gar nicht viel sagen. Herr Müller rief mich vor einer Stunde an und erzählte mir, dass er die Leiche von Herrn Hesselbeck gefunden habe. Ihre Kollegen waren schon da, als ich hier eintraf. Seitdem sitzen wir hier und warten.“

„Und machen die üblichen Arbeiten“, ergänzte seine Tochter.

Korp wandte sich ihr zu. „Bitte schildern Sie genau, was Sie heute gemacht haben.“

„Wir kamen um ...“

„Wer?“

„Alexander – Herr Müller – und ich. Wir kamen kurz vor sechs ins Büro, durch den Haupteingang, das heißt, wir haben die Kantine nicht betreten. Zwei Fahrer kamen kurz danach, haben ihre Papiere abgeholt und sind weggefahren. Keiner war um diese Zeit schon in der Kantine gewesen. Das kann ich deshalb mit Bestimmtheit sagen“, kam sie Korps Frage zuvor, der gerade Luft holen wollte, „weil beide Türen der Kantine abgeschlossen waren. Diese hier zum Büro und die nach draußen. Kurz vor halb sieben, als es etwas ruhiger wurde, ging Alexander rüber, um die Türen aufzuschließen und sich einen Kaffee zu machen. Da fand er ihn.“ Sie blieb gefasst, doch ihre Stimme zitterte leicht. „Er stieß einen Schrei aus, und ich rannte hinterher. Da sah ich das viele Blut, und Alexander hat mich wieder zurück ins Büro gezogen.“ Sie schüttelte leicht den Kopf. „Dass alle einen immer wie ein rohes Ei behandeln müssen!“

„Na ja, ein schöner Anblick ist es nun mal nicht“, meldete sich ihr Vater wieder zu Wort. Sein Blick ruhte gedankenvoll auf ihr, alles Herrische war von ihm abgefallen. Korp vermochte den Blick nicht recht zu deuten. Stolz? Besorgnis? Galt das ihr oder seinem Enkelkind?

„Was war dann? Sie sind zusammen aus der Kantine wieder ins Büro gegangen?“

„Ja. Ich rief meinen Vater an und Alexander die Polizei.“

„Sie sind nicht wieder zurück in den Aufenthaltsraum?“

Lydia schüttelte den Kopf. „Nein. Wir waren auch praktisch gar nicht drinnen. Das konnte man ja von der Tür aus alles sehen.“

„Wo waren Sie gestern ab etwa sieben Uhr?“

Vater und Tochter sahen sich an. „Alexander und ich waren im Kino, vorher etwas essen. Wir kamen so gegen zehn nach Hause. Wir gehen früh zu Bett, weil wir ja früh raus müssen.“

„Sie wohnen zusammen?“

„Mehr oder weniger, obwohl ich noch meine eigene Wohnung habe.“

„Und Sie?“, wandte sich Korp an Malik.

„Ich habe leider keine Zeugen dafür, dass ich zu Hause war. Ich wohne allein.“

„Wir werden von Ihnen allen Fingerabdrücke nehmen müssen. Die Kollegen melden sich bei Ihnen.“ Korp stand auf und steckte Block und Stift wieder ein. Er hatte keines davon benutzt. „Geben Sie uns bitte möglichst rasch eine Liste mit allen Angestellten, Fahrern und Aushilfen.“

Lydia nickte. „Das ist kein Problem. Können Sie gleich haben.“ Sie begann bereits, im Computer herumzuwühlen. Kurz darauf nahm der Drucker neben ihr leise seine Arbeit auf und spuckte zwei Blätter aus. „Im Büro arbeiten noch drei weitere Kollegen. Frau Schuster, die um zwei Uhr nachmittags kommt und mich ablöst, wenn ich nach Hause gehe; sie arbeitet bis um acht Uhr abends. Dann noch eine Auszubildende von neun bis sechs. Ebenso wie Herr Schröter, der bald in Rente geht.“

„Wann ist hier Büroschluss?“

„Nach acht ist hier keiner mehr.“

Korp nahm die Liste an sich und warf einen Blick darauf. „Gibt es sonst noch Personen, die regelmäßig hier sind? Kunden? Putzleute?“

„Die Putzkolonne geht abends gegen sieben hier durch. Kunden werden drüben in Vaters Büro empfangen“, antwortete Lydia Malik. „Sonst wüsste ich nicht ...“

Nein, dachte Korp. Von außen kam der nicht. Es sei denn, jemand hätte ihm einen Schlüssel gegeben oder ihn eingelassen.

„Nein, natürlich habe ich nichts angefasst, als ich in die Kantine kam“.

Alexander Müller hatte Langer die restlichen beiden Büros gezeigt, inklusive des Allerheiligsten des Chefs, die große Werkstatt nebst unordentlichem Büro, das in einer Ecke untergebracht war, und trat jetzt mit dem Kommissar auf den Hof hinaus.

Und wenn schon, dachte Langer. Finger- und sonstige Spuren von allen Mitarbeitern gibt es ohnehin zuhauf überall im Betrieb.

Fahles, noch zögerliches Sonnenlicht machte sich allmählich breit, sparte noch etliche Ecken aus und würde auch im Laufe des Tages nicht zu seiner vollen Kraft finden. Dafür war die Wolkendecke zu dick.

„Ich bin ja eigentlich gar nicht hineingegangen, denn als ich Max da liegen sah ...“, hob Alexander Müller wieder an.

„Haben Sie nicht nachgesehen, ob er vielleicht noch lebte?“

„Nein, das Blut war teilweise schon an den Rändern verkrustet – oh, mein Gott, ich habe so etwas noch nie gesehen.“

Er schüttelte sich.

Was zwar nicht mit absoluter Sicherheit heißen muss, dass er schon tot war, dachte Langer, doch hatte Dr. Eilers den Tod auf den Abend vorher eingegrenzt.

„Wie lange arbeiten Sie schon hier?“

„Oh“, Alexander Müller winkte ab. „Schon ewig, seit zweiundzwanzig Jahren, um genau zu sein. Ich habe hier Speditionskaufmann gelernt, da war der Senior noch da, danach Lehrgänge in Buchhaltung gemacht, und vor kurzem hat mich Herr Malik zum Prokuristen ernannt.“

Langer rechnete nach. Der Mann mochte knapp vierzig sein; das heißt, er hatte wahrscheinlich nie eine andere Arbeitsstelle gesehen. Einer von den Treuen, dachte er. Einer, der sich nicht an Veränderung gewöhnen würde. Er dachte an sich selber. Ja, er konnte verstehen, dass es solche Leute gab.

„Sie hätten es sicher schon früher verdient, die Prokura zu erhalten“, meinte er beiläufig.

„Ach wissen Sie, ich bin nicht sehr ehrgeizig. Aber jetzt, wo das Baby bald da ist, ist das anders.“

„Ach so, Sie und Frau Malik …?“

Alexander Müller lächelte. „Ja, wir wollen heiraten. Erst wollte Werner ja, dass Lydia die Prokura bekommt. Aber sie legt keinen Wert darauf. Sie möchte bald zu Hause bleiben und für das Baby da sein.“

Trautes Familienglück im gemütlichen Familienbetrieb, dachte Langer ironisch.

Wenn da nicht die Leiche neben dem Esstisch läge.

„Gut, dass wir Beamte mit geregelten Arbeitszeiten sind“, meinte Korp in spöttischer Anspielung auf Maliks Bemerkung und gähnte.

Es war acht Uhr morgens, und er war seit fast drei Stunden auf den Beinen, ohne auch nur einen Kaffee getrunken zu haben. Sie fuhren Richtung Präsidium und hatten die ungünstigste Zeit des Tages erwischt, um stadteinwärts zu fahren; neben, vor und hinter ihnen staute sich die arbeitswillige Bevölkerung des nördlichen Rhein-Main-Gebietes auf dem Weg zu Werkshalle, Büro und Schule.

„Wir könnten ja eigentlich im Einsatz sein und ...“, Korp sah seinen Chef fragend an.

„Nein, lassen Sie mal die Sirene weg." Auch Langer gähnte verhalten. „Also: Als erstes Computer checken nach diesem Max Hesselbeck. Vorstrafen, Umfeld, Familie. Jemanden muss es doch geben. Ich habe im Hof mit einem der Fahrer gesprochen, die noch da waren, und mit den beiden Mechanikern. Keiner hat anscheinend Max Hesselbeck näher gekannt. – Obwohl es doch ein recht kleiner Familienbetrieb ist“, setzte er hinzu.

„Er war ja auch erst ein paar Monate in der Firma“, meinte Korp, indem er wieder drei Meter vorrückte. „Übrigens – wie wär‘s, wenn Sie Schmidtbauer schon mal anriefen wegen der Recherche im System. Das macht der doch so gern“, schlug er vorsichtig vor. „Dann sind die Ergebnisse vielleicht schon da, bis wir ankommen.“

Langer warf Korp einen Blick zu und zückte sein Telefon. Nachdem er dem jungen Kriminalobermeister die Daten durchgegeben hatte, lehnte er sich zurück.

Zwei Minuten später hörte Korp neben sich ein leises Schnarchen.

„Der Mann heißt eigentlich Manfred Becker, und wir kennen ihn sehr gut“, begrüßte Kriminalobermeister Jens Schmidtbauer einen ausgeruhten Hauptkommissar, bei dem der zwanzigminütige Tiefschlaf im Auto wahre Wunder vollbracht hatte. Korp machte den Durchmarsch zur Kaffeemaschine, brachte sie dazu, unter lautem Röhren aromatische, dunkelbraune Flüssigkeit zu produzieren, und hörte mit halbem Ohr zu.

„Zwei Jugendstrafen wegen Einbruchdiebstahl, danach Verurteilungen wegen leichter Körperverletzung und weiteren Einbrüchen. In den letzten Jahren vermehrt Verdacht auf Menschenhandel und Zuhälterei im großen Stil, Anklage wurde aber keine erhoben, weil die Beweise nicht ausreichten. Genau das gleiche bei einem Totschlag in einer Bar im Bahnhofsviertel. Geklärt wurde das nie; Verdachtsmomente gab es genug, doch Beweise wieder nicht. Seit zwei Jahren kein Eintrag mehr.“

„Ein ganz Netter also“, brummte Korp aus seiner Ecke, während er seinen Espresso schlürfte.

„Familie, Verwandte?“

Schmidtbauer zuckte die Schultern. „Eltern sind beide unbekannt, ist in Heimen aufgewachsen. Scheint keiner gewesen zu sein, der Kontakte pflegte.“

„Was hat er gemacht, bevor er in die Spedition eintrat?“

„Betreibt drei Bars im Bahnhofsviertel. Dorthin kehrte er nach jedem Gefängnisaufenthalt wieder zurück.“

„Danke, Schmidtbauer, schnelle Arbeit“, sagte Langer und wandte sich an Korp. „Ist noch Kaffee da?“

„Es ist jetzt immer Kaffee da, Chef, Sie brauchen nur diesen Knopf zu drücken ...“

„Ich meine nicht dieses neumodische Zeug da mit dem Schaum da ...“

„...Crema ...“

„... sondern richtigen Kaffee aus einer richtigen Maschine!“

„Herr Langer, das ist frisch gemahlener ...“

„Lassen Sie mich in Ruhe mit diesem Mist.“

Schmidtbauer verzog sich schleunigst. Meist kühlten die beiden schnell wieder ab, doch in die Schusslinie zu geraten, war trotzdem nicht zu empfehlen.

Korp zuckte mit den Schultern, warf einen Blick auf seine Uhr und nahm sein Jackett von der Stuhllehne. „Ich muss jetzt zum Bahnhof – Sie erinnern sich: Ich hatte heute Morgen eigentlich frei genommen. Bin heute Nachmittag wieder da.“ Damit schloss sich die Tür hinter ihm.

„Und nur hergekommen zum Kaffeetrinken,“ brummte Langer vor sich hin und vergaß geflissentlich, dass nicht nur er bereits fast einen halben Arbeitstag hinter sich hatte.

Dann brüllte er ins Nebenzimmer: „Schmidtbauer!“

Als der junger Obermeister erschrocken an der Tür erschien, drückte Langer ihm einen Zehn-Euro-Schein in die Hand und bat ihn etwas freundlicher: „Versuch doch mal, in diesem Haus einen anständigen Kaffee aufzutreiben. Die Betonung liegt auf anständig, kapiert? Und bring dir auch was mit, was Süßes, oder was du so willst.“

Schmidtbauer starrte eine Sekunde mit offenem Mund auf den Geldschein in seiner Hand, dann auf seinen Vorgesetzten und wieder zurück, bis er schließlich kehrt machte und sich auf der Suche nach einem anständigen Kaffee begab.

Und kauf dir was Süßes, dachte er kopfschüttelnd. Es wird immer schlimmer mit ihm.

Kriminaloberkommissar Johannes Korp stand im Frankfurter Hauptbahnhof und sah mit gemischten Gefühlen dem einfahrenden ICE aus Hamburg entgegen. Er hatte keine Ahnung, was mit diesem Zug auf ihn zurollte, fühlt aber instinktiv, dass es sein geordnetes Leben für die nächste Zeit durcheinander bringen würde – soweit man bei seinem Beruf von einem solchen sprechen konnte. Langsam, majestätisch und fast lautlos schwebte die Riesenschlange auf dem Gleis ein und kam zum Stehen. Die Türen öffneten sich und und spuckten Hunderte von Fahrgästen auf den Bahnsteig.

Korp blieb am Kopf des Gleises zur Halle hin stehen, das hatten sie so verabredet, und ließ die Männer, Frauen und Kinder passieren. Als sein Handy klingelte und er abhob, schweifte sein Blick weiter über den Bahnsteig. Er hörte die Stimme und sah das Winken eines baumlangen jungen Mannes in etwa dreißig Metern Entfernung gleichzeitig.

„Hallo, Onkel Hans, ich kann dich sehen!“

Korp zuckte zusammen. Das ging gar nicht. Das würde ganz schnell abgestellt werden müssen.

Er winkte zurück. „Ich sehe dich auch!“

Wenig später sah er sich einem blonden Jüngling gegenüber, gegen den er sich mit seinen Einsvierundachtzig klein vorkam. Der Junge stellte seinen Rollkoffer ab und gab ihm die Hand. Sein Haar war modisch asymmetrisch geschnitten, am Hinterkopf sehr kurz, fast kahl rasiert, dafür mit umso längerem Pony, der in einer langen Strähne von links nach rechts quer über der Stirn lag, was ein wiederholtes Schnicken des Kopfes nötig machte, da sie ihm permanent wieder ins Gesicht fiel. Aknepickel auf der Stirn erzählten von den Herausforderungen der Pubertät.

„Hallo David“, sagte Korp. „Lange nicht gesehen. Willkommen in Frankfurt.“

„Nenn mich Dave!“, lachte sein Neffe fröhlich. „Kein Mensch sagt David zu mir.“

„Aber nur, wenn du mich nicht Onkel Hans nennst. Ich heiße Johannes. Ohne Onkel.“

„Gebongt.“ Dave schnappte sich seinen Rollkoffer und sie gingen zusammen durch die große Bahnhofshalle. Skeptisch schielte Korp auf eine große, rechteckige Tragetasche, die Dave auf dem Rücken trug.

„Was ist das denn?“

„Och, nur mein Keyboard.“

„Ist das laut?“

„Nö, hab‘ Kopfhörer dazu.“

Sie traten auf den Bahnhofsvorplatz, kreuzten eilig dahin hastende Reisende beiderlei Geschlechts, die meisten in der gleichen Standarduniform – Businessanzug, Laptoptasche, Rollkoffer –, den Blick beständig nach unten auf teure Smartphones gerichtet, passierten Rentnerehepaare in vorwiegend Beige-Braun, gingen an schlafenden Stadtstreichern und an Junkies vorüber, die mit starrem Blick vor sich hin stolperten.

„Wie geht’s denn deiner Mutter?“

„Ganz gut, glaub‘ ich. Hat jedenfalls nichts anderes gesagt.“

„Hast du sie denn mal gefragt?“

„Nö.“ Ein erstaunter Seitenblick streifte den Onkel.

Überbordendes soziales Interesse konnte man dieser Jugend nicht vorwerfen. Es soll Ausnahmen geben, dachte Korp, aber David – Dave – gehört fraglos nicht dazu. Dass sich Korps Anteilnahme an seiner zehn Jahre älteren Schwester in Hamburg und deren Familie bislang auch sehr in Grenzen gehalten hatte, zählte nicht; das musste unter frühkindlichen Traumata verbucht werden. Er sah den Jungen nachdenklich an. Eigentlich müsste er ihm gegenüber wenigstens so etwas wie Mitgefühl aufbringen, war Dave nicht nur geschlagen mit drei älteren Schwestern, sondern eben auch mit dieser äußerst dominanten Mutter, mit der Korp in früher Jugend seine eigenen Erfahrungen hatte machen müssen. Er nahm sich vor, nett zu seinem Neffen zu sein, obwohl der Unwille, ihn bei sich wohnen zu lassen, noch überwog.

Korp holte seinen Golf vom Parkplatz und sie fuhren am Main entlang nach Oberrad, wo er vor einigen Jahren eine geräumige Dreizimmerwohnung gekauft hatte, nicht zuletzt wegen ihrer unmittelbaren Nähe zum Stadtwald, den er in zwei Minuten joggend erreichen konnte. Während der Fahrt ging die Unterhaltung ähnlich einsilbig weiter, gestört vor allen Dingen von der ungeteilten Aufmerksamkeit, die der Junge seinem Smartphone zuteil werden ließ.

Im Wohnzimmer sah sich Dave prüfend um. „Okay. Und wo ist mein Zimmer?“

Korp ging ihm voraus in sein Schlafzimmer. Gestern Abend hatte er kurzfristig umdisponiert und entschieden, seinen Neffen nicht im Arbeitszimmer einzuquartieren, sondern dieses für die Zeit des Besuches selber zu nutzen. Sein geräumiger begehbarer Kleiderschrank, der – neben dessen exquisitem Inhalt – der einzige wirkliche Luxus darstellte, den er sich leistete, war vom Flur aus neben dem Schlafzimmer von einer Art Alkoven zu betreten. Es würde also kein Problem bei der morgendlichen, oft recht langwierigen Garderobenwahl geben. Die Bettcouch im Arbeitszimmer war bequem genug, und im Schlafzimmer stand ein Beistelltisch; dort konnte Dave arbeiten. Falls er das vorhatte. Korp öffnete die Schlafzimmertür.

„Hier. Das Arbeitszimmer ist tabu – damit das klar ist.“

„Ja, gebongt.