Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: ALT autores

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Daniel Yabaz, un donostiarra vitalista, optimista, cínico y egocentrista, repasa su biografía tras ser víctima de un atentado terrorista: Su familia, tradicionalista y católica. Su infancia en San Sebastián y los veranos en Zubigarren pequeña población navarra. Sus amigos, que conserva desde la juventud. Su toma de conciencia antifranquista. Su matrimonio con Mercedes Larrañaga, hija de un importante industrial vasco veterano gudari en la guerra civil. Su ascenso hasta conseguir la dirección de la empresa de su suegro. Sus hijos. Sus amores furtivos. El secuestro padecido. Por encima de todo nos muestra tanto la represión de la dictadura como cuándo, cómo y por qué surgen ETA hasta convertirse en el núcleo central de la vida vasca, y los GAL como contrapunto al terror del nacionalismo radical vasco. La novela se convierte en una perfecta disección de algo más de 60 años (1945-2006) de la sociedad guipuzcoana.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 940

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

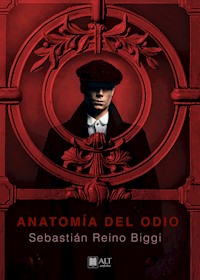

Anatomía del odio

Sebastián Reino Biggi

Anatomía del odio

© Sebastián Reino Biggi, 2022

© Sobre la presente edición: Editorial Alt autores

© Ilustración de cubierta, diseño y maquetación epub: Bolaberunt

ISBN: 987-84-17400-89-7

Para más información sobre la presente edición, contactar a:

Editorial Alt autores

Henao, 60. 48009 Bilbao (España)

CIF: B9588996

www.altautores.com

Las cuatro patas de mi cama

Las cuatro velas de mi alma

Los cuatro ojos de mi cara

Las cuatro esperanzas guardan

Nicolás, Cristina, Edu y Dani

Tres zurdos y una de puntas.

PARTE IDe 0 a 10

Capítulo 1ºAntecedentes

Tengo que confesar que soy ñoñostiarra, o sea, guiputzi, y, por tanto, parafraseando a un lehendakari que dijo, supongo que acertadamente, que no se puede tener dos madres, soy vasco, español y europeo porque lo dicta un papel. Ni la ikurriña ni la rojigualda, ni la tricolor, ni la de las estrellas doradas me dicen nada y me quedo a dormir la siesta… Como a George Brassens la música militar, nunca me han conseguido levantar. Lo triste es que los primeros treinta años de mi vida tuve que padecer el nacionalismo español y los treinta últimos, el vasco. Me he vuelto tan escéptico que, no lo puedo remediar, cada vez que oigo lo del cambio climático me aflora una sonrisa irónica; y es que cuando era niño me dijeron aquellos en quienes creía, que si me la tocaba —en realidad decían que si mi masturbaba, horrorosa palabrota que produce más impresión, parece más pecado, y te señala más como un vicioso—, me quedaría ciego. Después me convencieron, o me dejé convencer, de que el comunismo era la panacea para acabar con las injusticias y el hambre en el mundo: usted y yo sabemos cómo terminó. Le siguió lo de «Nucleares, No, Gracias» y «Ez Euskadi nuklearik»: Ahora pienso que hasta el que mató al ingeniero Ryan para impedir la construcción de la central nuclear de Lemoniz, está convencido de que las necesita para seguir manteniendo su vida muelle. Finalmente ha llegado el nuevo Apocalipsis: el cambio climático y el calentamiento global, cuyas consecuencias sospecho que no van a ser tan funestas como predicen. Al fin y al cabo, el hombre ha sido capaz incluso de adaptarse a vivir en el Ártico. Además, cuando conseguí superar que me culpabilizaran de que una de las espinas de la Corona de Cristo eran mis pecados, quedé inmune para todas las histerias colectivas posteriores.

Hoy es la víspera de mi 61º cumpleaños. Precisamente, mi padre hubiera cumplido 100 años.

Le pusieron Demetrio porque según el santoral es la onomástica de este santo. Un recuerdo muy cariñoso para ti, jefe. A mi padre no le llamábamos casi nunca «papá», y desde luego jamás nos dirigimos a él como «padre», «Aitá», o «papuchi», por ejemplo.

Si tenías problemas en el colegio, el señor Yabaz, que era todo lo contrario al padre políticamente correcto actual, se posicionaba desde el principio e incondicionalmente a favor del profesor, y ya te podías preparar para la bronca que en privado, ni tan siquiera su mujer estaba presente, en la estancia que en nuestra casa estaba destinada para albergar su despacho, te ibas a ganar; y en la que no valían ni lloros, ni explicaciones, ni arrepentímientos, ni promesas de regeneración: la única opinión válida era la del profesor o cualquier otra autoridad, civil, militar o moral. Y es que mi padre era de los de verdad; como eran los de la posguerra, usted ya me entiende, de los que habían ganado el golpe de estado más largo y cruento de la humanidad, el del 18 de julio, «el 17, a las 17», me contaba orgulloso que había empezado. Era hombre de misa diaria —con comunión por supuesto—, plenamente convencido de que en España empezaba a amanecer y que había llegado un orden nuevo que llevaría a devolver a España su gloria imperial. No se imaginaba el pobre, o no quería imaginarse, la cantidad de chanchulleros que se estaban bordando, mejor dicho, que habían encargado a la parienta que bordara a todo meter: en rojo, la camisa azul.

Era nacido en Zubigarren, pequeño pueblo —en realidad una aldea— navarro, cercano a Leiza. Aprovechando que su padre, mi aitona, era un veraneante fijo de San Sebastián, decidió montar en nuestra ciudad una tienda de bolsos y maletas en un local de la calle Guetaria, en el que yo lo he conocido siempre. Poco antes de su matrimonio, le surgió la oportunidad de adquirir una vivienda en el número 2 de esa misma calle y desde entonces allí ha vivido y trabajado. A diez metros de distancia.

Según me enteré siendo ya bien adulto, por su procedencia navarra hablaba perfectamente euskera y se negó, por principios y por españolismo, no solo a enseñárselo a sus numerosos hijos, sino a usarlo él mismo ni tan siquiera en su comercio.

No era carlista, ni mucho menos. Era monárquico, de don Juan, y se le notaba hasta en su vida diaria: todo debía llevar un orden preestablecido, toda autoridad emanaba del cielo y tenía que ser respetada y acatada sin discusión. Entendía que hubiera quiénes tenían más derechos que otros; por supuesto, los hombres no nacemos iguales y pretender igualarnos era ir contra la naturaleza y contra la historia. Es la típica forma de pensar nacionalista. Él era nacionalista español. Desde que cumplí la mayoría de edad —21 años, entonces—, consideré oportuno no discutir con él nunca de política ni de religión. No conducía a nada, salvo a llevarnos un disgusto ambos. Nos queríamos y nos respetábamos mutuamente demasiado como para tirarlo todo por la borda por pretender tener razón o por tratar de convencer al otro.

Mi padre era una buena persona. No, ingenuo no. Bueno. En el sentido cristiano, en el sentido machadiano, en el sentido que le daban los palestritas, en el sentido filológico de la palabra, y en el sentido común también. No es que fuera mi padre y por eso lo digo, es que era bueno, honrado a carta cabal. En los primeros años cuarenta, cuando lo del racionamiento, tuvo la oportunidad de hacerse inmensamente rico y no la aprovechó porque iba a perjudicar a muchos que ya estaban pasando literalmente hambre. ¿Era o no bueno? Si usted ha contestado que era tonto, es que usted no solo no conoció a mi padre, sino que, lo triste para usted, es que tampoco ha conocido a alguien honrado de verdad.

Amigo de los suyos y de los otros —bien es cierto que desde la superioridad de la victoria, lo segundo tiene menos mérito—, incapaz de guardar rencor, muchas veces puso la otra mejilla en la que le volvieron a golpear; además era alegre y ocurrente, culto y leído, ya se sabe: Cervantes, Jacinto Benavente, Pemán, San Agustín, Ignacio de Loyola, Arniches, etcétera. De la generación del 98 no salvaba a ninguno, todos eran rojos y librepensadores, y a los de la del 27 ni los conoció ni quiso conocerlos. En música tenía gustos primarios: le gustaba la zarzuela —me refiero al género chico, no al palacio, aunque también—, los tangos, pero solo los cantados por Gardel, y la copla española (fue un enamorado secreto de Imperio Argentina). A pesar de ser navarro, no le decían nada las Jotas: las encontraba pueblerinas y vulgares y le daba mala sensación ver aquellas venas dilatadas a punto de reventar.

Amaba a los caballos. Les tenía pasión. Excelente jinete, cabalgar por la Hípica donostiarra le hacía disfrutar casi tanto como pasear luciendo su familia, su otra y más importante ilusión. No se perdía ninguna prueba del Trofeo Ciudad de San Sebastián, el más veterano y reputado de España.

Era autoritario. Muy autoritario. Pero con mano izquierda se conseguía de él lo que se quisiera. Tenía un pronto muy suyo, pero después, lo dicho, era un pedazo de pan. Lo que le perdía, o acaso lo que le engrandecía, eran sus profundas convicciones: monárquico y católico a machamartillo, todos los meses hacía vigilia en la Adoración Nocturna —española, no lo olvidemos—.

Vaya forma más poco deseable voy a tener de celebrar el aniversario de mi nacimiento. Contento si, simplemente, lo hago, pues aquí estoy, inerte, sobre el embaldosado del paseo de la Concha con el brazo izquierdo colgando sobre la playa a través del círculo que forma la emblemática barandilla, uno de los iconos más visto, representado y conocido de la ciudad. En el otro, en el derecho, están tratando de mantenerme vivo, o de reanimarme, no lo sé, las asistencias que han llegado tras el ulular de sus sirenas. No los veo, no los puedo ver, ya que, por más que me esfuerzo no consigo mover ni un solo músculo. Tampoco los que me permitirían girar mis ojos hacia ellos y contemplar sus tareas. Solo los oigo. Oír y pensar es mi único nexo con la vida, con el mundo. En la retina únicamente me ha quedado la forma circular, tubular, del cañón de la pistola. No puedo dejar de verlo. Si parpadeara, tal vez desaparecería su imagen.

Capítulo 2º1945

Mis primeros recuerdos de infancia son indirectos, quiero decir que son los recuerdos de lo que me han recordado. Nadie se acuerda, conscientemente, de su nacimiento, pero algunos sabemos cómo se produjo. Por ejemplo, en mi caso parece ser que se lo puse difícil a mi madre y eso que ya había tenido seis antes. Se conoce que me hice idea de adonde iba y me asusté. Por fin, el ginecólogo que asistía al parto en mi casa consiguió cogerme de la cabeza evitando que por enésima ocasión la asomara para una vez mirado en derredor volverme adentro, y me extrajo del vientre materno. Como represalia y, además para evitar que me golpeara, le meé en la cara: «Ya ha reaccionado», dijo y me ahorré la primera paliza de mi vida.

El renombrado artista Salvador Dalí afirmaba tener recuerdos intrauterinos, pues yo tengo alguno incluso anterior y muy poco surrealista, creo: Llegaba de espermatozoide al disparadero, preguntando a los más veteranos que qué tal iba el asunto. «Bien, parece», me dijo uno llamado Woody que había estado a punto de ser eyectado en la anterior ocasión, una semana atrás, «por lo menos no huele a goma». Sí, porque la goma, el onanismo, el culo y la marcha atrás son nuestros ancestrales acojonos. Lo que entonces ni yo ni mis hermanos sabíamos era que en aquel tálamo no se usaba ni por lo más remoto ninguno de los cuatro. «De todas formas no os hagáis ilusiones», terció otro veterano, «he oído que lo podían hacer porque según el cálculo de Ogino hoy es día estéril», añadió y se nos cayó el alma a los pies. Cuando llegó el momento de salir lo hicieron todos lenta e indolentemente sabedores de que al final no nos esperaba más que la nada y el eterno olvido. Para qué luchar por lo que no tenía recompensa. Mi ignorancia me salvó. Por inercia arranqué a toda la velocidad que pude zafándome a codazos de los millones de compañeros con los que tenía que competir.

Cuando comprobé que era el único que corría y que les había adelantado con mucha ventaja me volví extrañado a inquirir qué pasaba. Al verlos derrotados comprendí qué significaba esterilidad. Fui a detenerme y esperarles para hacer el camino a ninguna parte juntos, pero, en ese momento, al fondo, me pareció percibir por el rabillo del ojo un útero, o al menos lo que me habían enseñado que era un útero. De repente, una muchedumbre se me echaba encima. Reaccioné tan rápido como pude y me ayudó la ventaja adquirida para que la turbamulta no me alcanzara. Campeón y adentro. Antes de perderme en lo que iba a ser mi residencia los próximos nueve meses, acerté a comprobar las caras de decepción, impotencia, frustración y amargura de mis hermanitos. Así refulgió por primera vez la buena estrella que me acompañaría en mi singladura vital.

Por lo que pude enterarme años más tarde, el Jefe oyó hablar del método Ogino y después de seis partos creyó que ya había cumplido con el precepto bíblico de «creced y multiplicaos» y que había que ayudar a Dios a elegir cuántos hijos quería que él y mi encantadora madre, la Doña, tuvieran, por lo que decidió enterarse de qué iba aquello. Naturalmente no lo comentó con su mujer: son decisiones que debe saber tomar un hombre, y tampoco se le ocurrió hacerlo con el ginecólogo que ya era como de la familia, tras haber traído tantos Yabaz Lumbreras al mundo, o con el pediatra que no lo tenía en nómina de casa por injusticia social. No, él era católico, apostólico y romano y lo correcto era consultarlo con el confesor. Nunca he llegado a saber a ciencia cierta si el comprensivo sacerdote se lo explicó mal o mi padre lo entendió todo al revés, pero el caso es que, por fortuna para mí, estuve en el lugar adecuado el día supuestamente incorrecto. Con orgullo puedo afirmar que soy uno de los primeros niños Oginos del mundo.

Siete meses más tarde, el general Franco celebraba el 13 de septiembre el noveno aniversario de la liberación de la ciudad y realizó su despedida tras haber estado casi dos meses de vacaciones entre nosotros, invitando a una fiesta en el Palacio de Ayete a las fuerzas vivas de San Sebastián y allí fueron el Jefe y la Doña conmigo en la mochila. La recepción era al atardecer seguida de una deliciosa cena preparada por algún conocido cocinero (lo de chef vino luego) de la ya entonces proverbial gastronomía donostiarra. Llegamos a la reunión con los ministros que la víspera se habían reunido en Consejo de Ministros presidido por el Jefe del Estado, y con sus respectivas señoras; con el Alcalde y su señora; los Concejales y las suyas; el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento y señora; el Gobernador Militar y señora; el comandante de Marina y señora; todos ellos nombrados a dedo por el propio Franco; y el Prelado Diocesano, sin señora, por supuesto, aunque también elegido a dedo. También estaba presente la selecta élite que gobernaba España, y sus respectivas esposas. Lucían todos, sobre todo «todas», joyas y abalorios de mucho valor. El oro y las piedras preciosas brillaban en la hermosa noche donostiarra; en sus brazos, escotes, pelo, orejas y manos. La duquesa de Montebajo, cuyo marido era nieto de uno de los cuatro que llevaron a la reina Mercedes por las calles de Madrid, lucía en su pecho un espectacular dije que había conseguido muy barato en el Monte de Piedad, al no presentarse a rescatarlo su anterior propietario en el plazo designado. De los lóbulos de las orejas de la señora condesa viuda de Laurel, colgaban los pendientes de finos brillantes que había comprado a precio de basura a una amiga cuyo marido se había equivocado de bando y necesitaba efectivo para salir escopeteado del País. Vestidos largos de los talleres de Cristóbal Balenciaga y Pedro Rodríguez, en el barrio de Gros, cubrían a las más elegantes y distinguidas damas de la España del racionamiento.

Llegamos en el Panhard de mi padre. Un recluta que hacía las veces de aparcacoches nos indicó un lugar bajo unos árboles donde se podían dejar los vehículos. Cuando nos apeamos y volvíamos hacía el edificio del Palacio, al pasar junto a cada uno de ellos, se cuadraban y saludaban de forma castrense, no alargaban la mano para ver si llovía como hacían otros, especialmente los que vestían una camisa azul con dos bolsillos en el pecho cada uno con un bordado: el de la derecha con el escudo nacional con águila y todo, y, a la altura del corazón, un yugo y cinco flechas —las flechas de su haz—, y que llevaban una boina roja enrollada dentro de una presilla en el hombro izquierdo. Debía ser la moda aquel verano porque había muchos vestidos así. En el atrio, donde los que iban llegando se quedaban a esperar para poder entrar, formamos un corrillo con algunos conocidos, entre ellos un par de sacerdotes con sotana, mientras más reclutas pasaban con bandejas con bebidas —vino tinto, champán, gaseosa, vino blanco— y con comida.

Me quedé dormido escuchando la música de la orquesta —más bien, banda— municipal (marchas militares, pasodobles: Dama deEspaña, Los Ojos de la Española… que amenizaba la velada desde el pabellón situado en el centro de los cuidados jardines que rodeaban al estanque donde dos elegantes cisnes negros, regalados para la ocasión por el propietario de una conocida bodega de coñac, se deslizaban mayestáticamente. Casi me lo pierdo cuando, por fin, accedimos al interior del palacio. Íbamos en fila. En otra fila de enfrente, nos aguardaban, entre otros, el Ministro de Jornada, y señora; el cuñadísimo y señora; el Generalísimo y la Collares. ¡Impresionante el que lucía para la ocasión! Era de perlas —auténticas, faltaba más— y le daba por lo menos tres vueltas alrededor del cuello, y eso que colgaba más de un palmo por el pecho.

Nosotros íbamos avanzando mientras saludábamos uno a uno a los que nos esperaban. Al llegar frente a la Polo —otro apodo de la esposa de franco que, aparte de ser su apellido, bien podía hacer referencia a su pose inalterable— las mujeres le hacían una reverencia como si estuvieran ante una reina. Franco tenía cara de aburrido. Era bajito y no acollonaba demasiado; no al menos a mí que estaba bien protegido. A los demás no sé, tal vez sí, porque le trataban con excepcional respeto.

La verdad es que poco más pude ver. Entre que era muy pequeño y que tampoco mi atalaya estaba estratégicamente bien ubicada, el caso es que justo pude llegar a percibir a lo lejos a la hija, a Carmencita. Me volví a dormir. Me despertó uno con un fino bigote que le adornaba, o al menos eso creía él, la cara, que estaba hablando con mi padre. Tenía el tipo una voz un poco atiplada, estridente, y le estaba diciendo algo sobre la carne —la de comer, no la que, junto con el mundo y el demonio, es enemigo del alma—.

—Se traerá una partida importante y hay que repartirla debida y equitativamente por toda la nación.

—Sí, pero yo —protestaba tímidamente el Jefe, que creía sinceramente que cada uno debía aportar lo mejor de sí a la nueva España triunfante desde su propio y honrado trabajo, sin inmiscuirse en tareas diferentes y, sin duda, aquella lo era para él.

—Hacen falta personas honradas que cumplan fielmente los designios de Su Excelencia. Él, en persona, me ha encarecido que designemos a las personas adecuadas, en las poblaciones adonde vaya a llegar la carne, que desgraciadamente y en contra de lo que nos gustaría, no son todas, sino solo las más importantes.

»Ya sabe: rectas, profundamente cristianas y leales al Glorioso Alzamiento Nacional —o algo así dijo el tipo de la voz atiplada, que más que gordo era de estómago dilatado y que procuraba agrandar más inclinando hacia atrás la espalda, en cuya base juntaba sus dos manos. Iba vestido de militar con una banda cruzándole el pecho y cantidad de medallas a la altura del corazón, justo donde un tercero que estaba en la conversación llevaba el yugo y las flechas—, y aquí, en la bella Easo, todo el mundo me ha comentado favorablemente sobre sus virtudes humanas y lealtad al Movimiento. Así que no se hable más. El camarada Pedrosa le dará los detalles. —Y se largó después de que los tres se golpearan los tacones de los pies y extendieran la mano para ver si llovía, aunque la noche no amenazara con chubascos.

—Es muy sencillo, amigo Demetrio y más para usted que ya conoce los entresijos del comercio. —¡También tenía la voz atiplada y estridente! Era un tipo menudo, delgado y corto de estatura, no llegaba ni de lejos a los 1.70 cm, con el pelo repeinado hacia atrás y muy pegado. Era uno de los muchos, casi todos, cuyo bigote perfilaba su labio superior—. De la central de Abastos irán mandando a la oficina provincial partidas de carne de vacuno importadas de Sudamérica hasta alcanzar los… —no le entendí bien, pero me pareció que decía diez millones— de kilos previstos para Guipúzcoa. Todo cuanto debe usted hacer es repartirlo entre los carniceros para que lleguen debidamente al público. Eso sí, hay que cumplir con las cartillas de racionamiento y procure usted que no vaya a parar el género a comerciantes que se sepa que cojean del pie izquierdo. ¡Usted ya me entiende! —Para Demetrio esa parte era fácil de comprender; lo otro, ya no tanto. Le parecía que había algo turbio en todo aquello y no quería suponer lo que realmente suponía.

Al irnos, los que se despedían nos enseñaban el sobaco derecho para que viéramos que no llevaban nada escondido debajo.

Cuando nací la canción que estaba de moda, o sea, la que más se escuchaba en los programas de «discos dedicados» de la radio y en los bailes a los que había que asistir con carabina —esa persona familiar o empleada que tenía la misión de vigilar que sus chicas no permitieran que su pareja se acercara demasiado—, era Mirando al mar, de Jorge Sepúlveda; un bolero meloso, como el bigote y la pinta de su creador.

Capítulo 4ºNavidad

En casa las Navidades empezaban con la llegada de los capones. De Zubigarren, en La Roncalesa, el servicio de autobuses de línea, venía la abuela Marceliana Unciti, la madre del Jefe, la amá le llamábamos supongo que porque así lo hacía él, y junto con morcillas y chorizos, chuletas de buey y un cordero abierto en canal, nos traía animales vivos. Un par de gallos. Conejos. Patos. Los criábamos en el balcón de atrás, el que estaba en la habitación de Lourdes, mi hermana mayor, y que daba al patio de manzana.

Hacía el día de la festividad de la Inmaculada, mucho antes de que se convirtiera en el Puente de la Purísima Constitución, Fernando y Carlos traían musgo recogido en Urgull y arena de La Concha. Eran, junto con el agua, los ingredientes naturales que componían el gigantesco nacimiento que nos montaba el Jefe. Las cortezas de corcho que se guardaban con las figuritas durante todo el año en el trastero situado en el sótano del edificio junto a la vivienda de los porteros de la finca, formaban las montañas lejanas de donde descendería el camino que llevaba a los Reyes Magos y sus pajes hasta el portal. Cada dos o tres años, según lo que duraran en buen estado, la Doña pintaba unos preciosos paisajes con cielos azules y nubes blancas que formaban el fondo paisajístico de la obra. También de las montañas descendía el río. El portal, también de corcho, se completaba con la cuna de paja del hermoso Niño Jesús —Hitler no se había enterado de que los judíos eran rubitos, sonrosados y con ojos azules. Si hubiera conocido nuestro pesebre seguramente la historia del siglo XX habría sido diferente, menos cruel—. A sus costados, en actitud protectora, la Virgen y San José y, un poco más atrás, discretamente más atrás, pero no tanto como para que no llegara al Niño el calor de sus alientos, se situaba a la burra y al buey, ¿o eran una vaca y un mulo? Dos angelitos haciendo tocar sus trompetas flanqueaban a La Estrella de Oriente, plateada, por supuesto, que adornaba la parte superior de la entrada del portal iluminado por una bombillita camuflada entre las pajas de la cunita. Enfrente, los pastores y la figura del pavero muy propia de nuestra representación navideña. No faltaban los diversos menestrales y las lavanderas, ni los molinos. Había ovejitas, pavos, gorrinos, terneros, gallinas, un perro, un gato, todos ellos con tamaños desproporcionados que le obligaban a El Jefe a poner siempre los pequeños terneros más alejados que las gallinas del primer plano. Y por supuesto, también había camellos y caballos. A caballo cabalgaban sus reales majestades Melchor, Gaspar y Baltasar seguidos de sus pajes a pie llevando del cabestro a los camellos con las alforjas cargadas de regalos. En su recorrido tenían que pasar por el siniestro castillo del malvado Herodes situado en un rincón, y en lo alto. Lejos.

El 20 de diciembre, salvo que fuera sábado, domingo o lunes, nos daban las vacaciones en el cole. También las notas. Algunos niños sufrían con ellas. Yo, desde que me las empezaron a entregar en 1953, no. Era listo más que buen estudiante, y formal por lo que solía tenerlas buenas.

Y al día siguiente empezaban las Navidades para los donostiarras. Éramos los primeros de España por ser los únicos que celebrábamos a lo grande la festividad de Santo Tomás —en Bilbao nos copiaron, como siempre, a partir de los años 70—. He conocido donostiarras que evocan la fiesta de la chistorra como la jornada más feliz del año. Santotomaseko periya, txorisua eta ogia. Es curioso, pero recuerdo siempre buen tiempo cuando íbamos a la plaza de la Consti, porque en aquella época se circunscribía a la plaza exclusivamente.

Cuando era niño, niño, es decir tenía seis, ocho y diez años, lo que me gustaba era contemplar los puestos montados por los caseros ataviados, tanto ellos como las mujeres, con el traje típico vasco que suponía, supuestamente, su vestuario habitual, mostrando las calabazas, los capones, las manzanas y todos los demás productos caseros. Enormes. Gigantescos. Daba gusto verlos. La selección más selecta de los caseríos todavía numerosos de Donostia. Lo que era personal e intransferible era el juguete de regalo. Era sencillo y supongo que no costoso, pero, ¿le importa eso a un niño? A mí me parecía el gran agasajo.

«Ocho mil quinieentooos veintisiete, diez mil pesetas; cuarenta y siete mil trescientooos doce; diez mil pesetas; catorce mil cientooo setenta y cinco, diez mil pesetas»… Ineludiblemente esa era la forma en la que Lourdes nos despertaba a todos sus hermanos el veintidós de diciembre: día de la lotería. Iba a voz en grito por el pasillo y metiendo su cabeza en las habitaciones, sobre todo las de los chicos que le respondían lanzándole las almohadas y protestando por su intromisión, todavía bajo alguno de los efectos de Morfeo. De fondo se escuchaba el sonsonete de los niños de San Ildefonso con la radio a todo volumen.

Tocaba limpieza general. Había tres opciones: o limpiar todas las piezas de plata, una por una, con Tarn-y-Shield, encerar a fondo la madera del piso o limpiar los azulejos de los cuartos de baño. Cualquiera de ellas era un rollo, pero, aunque lo intentara, no me podía escaquear.

Esta noche es Nochebuena

Y mañana Navidad

Saca la bota María

Que me voy a emborrachar

Cántico con el que indefectiblemente Lourdes nos despertaba todos los 24 de diciembre. Lourdes, siempre cantando…

—No se les puede mandar nada. Mira que mal han limpiado esta plata —renegó la abuela Marceliana abriendo el frasco del limpiametales.

—Déjelo, amá. —La Doña le llamaba como su marido, aunque la trataba de usted—. Que lo hagan hasta que quede bien. Como castigo voy a sacarlos de la cama.

—Quita, quita. Prefiero hacerlo yo misma. Tardaré menos.

Para cuando íbamos a la cocina a desayunar, ya estaban metidas en faena preparando la cena todas las mujeres de la casa —La Doña, mis refunfuñantes hermanas, la incansable abuela Marceliana, como de costumbre vestida sobriamente de luto, la Angeles, esposa de Ricardo (Richard le llamaban mis hermanos mayores y con Richard se quedó), un matrimonio navarro lejanamente emparentado con Demetrio Yabaz, que había venido a San Sebastián a trabajar y que permanecían muy vinculados a nuestra casa, y la interina que contratábamos por horas para sustituir a la Amparo o a la Esperanza de turno, a las que por esas fechas se les mandaba a su pueblo, mayoritariamente de Burgos, Cáceres o Navarra, para que estuvieran en Navidad con los suyos.

«Noches alegres, mañanas tristes» nos solía decir a lo largo de nuestra vida Josefina Lumbreras Valdez al vernos la cara de resaca tras una noche de juerga. Pues bien, la Nochebuena en casa de los Yabaz Lumbreras era lo mismo, pero viceversa.

Había que matar a los capones y a los conejos. Pero, cómo hacerlo si hasta tenían nombre y de tanto jugar con ellos ya nos habían cogido confianza. Qué lloreras. Menos Lourdes y Fernando, los demás hermanos pidiendo una especie de amnistía animal; entre sollozo y gemido proponíamos una cena casi casi vegetariana. Qué espectáculo. Le juro que con estos ojitos he visto correr por toda la cocina a un gallo decapitado chorreando sangre y aleteando con tal energía que parecía que en cualquier momento iba a despegar, y a mi abuela todavía con el cuchillo chorreando sangre en la mano tras él para rematarlo (cuando vi a Norman Bates transformado en su madre en la escena de la ducha de Psicosis, me la trajo a la memoria) y, especialmente, para impedir que se desaprovechara el sangrerío que derramaba.

«Chico. Sujeta a este conejo por las patas delanteras». «¿Para qué?», ingenuamente pensé, y suspendí en el aire a “Conserje”, los otros se llamaban “Concilio” y “Contacto”. El animal me miró extrañado. Era un juego nuevo, debía suponer cuando recibió un certero golpe en su nuca con el canto de la mano derecha propinado por Richard, el marido de la Angeles. El mojicón que le dio al pobre conejo, le provocó la reacción mecánica de lanzarme una gran meada en el pecho. Todavía seguía yo espeluznado y con la vista perdida en el horizonte cuando Ricardo Andueza ya había desollado al animal, perdón a “Conserje”, que junto a sus hermanos formarían parte del menú entre los entrantes y el plato fuerte: los capones.

La dicharachera de Lourdes se pasaba toda la tarde de Nochebuena cantando villancicos a voz en grito, y nos contagiaba. Eran muy divertidos: Los peces en el río, Campana sobre campana, Ande ande andela marimorena, Los Reyes vienen por los arenales, y algún otro que ahora no recuerdo.

Desde primeras horas de la tarde era incesante el desfile de niños que tocaban el timbre y… «¿se puede cantar?». Un villancico destrozado, desafinado y descoordinado de voces que les daba derecho a recibir, en proporción al número de seises, a la calidad de la ejecución, a la originalidad del tema y a la indumentaria adecuada, unos céntimos de aguinaldo. Me encantaba oírlos. Me parecía divertido. Estando ya en edad de poder hacerlo pedí permiso a Josefina Lumbreras para ir con mis amigos a cantar y me lo negó: «No es para nosotros. Que vayan los hijos del portero con sus amigos si quieren. Lo que vayan a ganar te lo doy yo», me contestó. No entendió que no lo hacía por dinero.

Una vez que la cena estaba preparada y los mayores habían colocado los entrantes fríos —embutidos, ensaladilla rusa, espárragos, foie gras…—, se encendían los cirios del candelabro y se apagaban las luces del salón. En esa acogedora penumbra hacíamos entrada en el comedor. A mí me hacía ilusión cenar con la íntima poca luz, pero inevitablemente una vez visto el efecto y después de cantar Noche de Paz,