6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In "Anatomie des Scheiterns" führt uns die Autorin auf eine fesselnde Reise durch die Tiefen des Lebens jenseits der 50. Durch zwölf ausdrucksstarke Erzählungen tauchen wir ein in die Abgründe und zarten Momente, die das Scheitern prägen. Ihre Figuren ringen mit ihrem Unvermögen, Trost zu finden, und suchen nach einem Platz in einer sich wandelnden Welt. Doch inmitten der Ungewissheit entdecken sie die Schönheit des Innehaltens und das Wertvolle im Moment des Jetzt. Diese Geschichten sind mehr als nur Spiegelbilder persönlicher Niederlagen. Sie stellen grundlegende Fragen nach dem Sinn des Scheiterns in einer Gesellschaft, die von Aufstiegsversprechen geprägt ist. Doch gerade in den Momenten des Scheiterns liegt oft die Möglichkeit für einen Neuanfang, für eine persönliche Neuorientierung jenseits von Erfolg und Leistung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Hier schreibt eine, die schreibt.

Dieses Buch ist für alle, die hinfallen, aber nicht wieder aufstehen möchten, still sitzenbleiben und schauen.

Fotograf: Detlef Güthenke

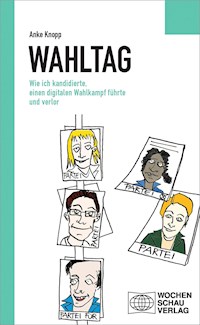

Anke Knopp, geboren 1965 in Gütersloh, ist eine promovierte Politikwissenschaftlerin und Autorin. Bisher lag ihr Forschungsschwerpunkt auf dem Gebiet der Digitalisierung.

Ihr Interesse an den menschlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Fragen führt sie nun dazu, die Welt der Literatur zu erkunden. Anke Knopps Übergang von der Politikwissenschaft zur Literatur spiegelt ihre tiefe Wertschätzung für die Vielfalt des menschlichen Ausdrucks wider. Sie beobachtet, hegt eine Bewunderung für Zweifel und Ausweglosigkeit, um dann doch die Schönheit der eigenen Entscheidung zu feiern.

Bereits ihr letztes Buch kündigte den Wechsel zur Literatur an »Als die Demenz bei uns einzog und ich mir einen Roboter wünschte« (2020). Mit Gespür für gesellschaftliche Themen und Neugier schreibt sie Geschichten, die neue Perspektiven eröffnen und zum Nachdenken anregen.

PROLOG

Das Buch ist entstanden aus dem Sammeln von Narben und Erkenntnissen. Das Leben ist nicht linear.

Wir begegnen Menschen. Sie schauen in sich hinein. Sie sind vor sich selbst gescheitert. Sie ringen darum, den Veränderungen in ihrem Leben einen Sinn zu geben. Sie erkennen das Ungewisse, spüren ihr Unvermögen, Trost oder einen Platz in der sich verändernden Welt zu finden. Gleichzeitig erkennen Sie ihre strukturellen Ressentiments, obwohl sie sich als liberal und weltoffen empfanden.

Ihre Begleiter sind Gefühle der Verzweiflung und Hilflosigkeit. Abgekoppelt von etwas, das einmal ihr Leben war. Sie hätten alles sein können, nur nicht erschöpft, das hatte niemand auf dem Zettel.

Sie können ihren Schmerz und ihre Angst nicht verstecken oder ihnen entkommen, egal wie sehr sie es versuchen.

Und doch ist da zwischen den Zeilen der schimmernde Funke, der durch ihr Leben springt und Neues zu entfachen vermag. Nicht mehr in alten Formen. Vielleicht besteht der Zauber darin, einfach anzuhalten. Einfach mal sitzenzubleiben und gelassen zu erwarten, was kommt.

INHALTSANGABE

Prolog

Anatomie des Scheiterns: Augen

Anmut im Angriff

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Magen

Sprechen wir über Ihre Zukunft

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Füße

Zukunft der Arbeit

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Brüste

Iris’ Verpuppung »Fuck, fuck, fuck«

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Lunge

Unten

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Seele

Der Graue

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Nase

Die blaue Blume

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Gene

Zwei Väter, ein Mensch

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Rücken

Sie simulieren!

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Herz

Eine besondere Art Frieden

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Hirn

Schlaflos

Kurzschluss

Anatomie des Scheiterns: Haut

Glocken läuten

ANATOMIE DES SCHEITERNS: AUGEN

ANMUT IM ANGRIFF

Das Da-draußen verschwimmt zu Pixelfragmenten aus Grau, Grün und Lichtfunkeln. Der Zug nimmt Fahrt auf. Regen fällt, der in langen silbernen Fäden das Glas kreuzt. Sie ist wie ein beschleunigtes Teilchen dieser fließenden Bewegung im Niedergang und tief in ihren trüben Gedanken versunken. Gerade hat die S-Bahn Gelsenkirchen verlassen, nächste Station ist Dortmund Hauptbahnhof. Sie ist auf dem Weg nach Hause ins beschaulich Ländliche, hinter ihr liegt eine zweitägige Fortbildung in Kommunikationsfragen. »Anmut im Angriff« – so das Motto. Vor ihr liegen noch zweimal umsteigen und in wenigen Augenblicken ein jämmerlicher Angriff ohne Anmut.

Wie aus dem Nichts hangelt sich ein junger Heranwachsender mit einigem männlichen Gefolge durch den schmalen Gang der Regionalbahn. Die Gruppe reißt sie aus ihrer Finsternis. Seine Wanderungsgeschichte steht dem Alphamännchen der Rotte im Gesicht, auch wenn er sicher hier geboren ist. Er ist einer, von dem das stille rassistische Etwas im Bauchgefühl unvermittelt annimmt, er kann kein Deutscher sein. Seine schwarzen Haare versteckt unter einem Käppi. Nur die kunstvollen Kurvenspuren einer Schermaschine sind sichtbar. Sein Ehrenzeichen, seine Zugehörigkeit, ein stolzer Ritus, der ihn auf der Seite seiner Community verbuchte, geschoren auf einem Parkplatz unter lauthals tönendem Rap-Beat aus dem getunten Autolautsprecher, nachts, irgendwo, zum Ärger der Anwohner, weil ruhestörend. Und in einer lungernden Bande geschehen. So das gängige Bild in vielen Köpfen.

Breitbeinig und angriffslustig hangelt er sich von Sitz zu Sitz. Sein Blick streift wie auf der Jagd über die Reisenden in ihren Reihennischen. Der Jugendliche checkt, wittert nach Beute für seine Testosteron gedrängte Streitlust vor Publikum. Er ist wütend. Seine Adern voller Adrenalin. Ein Scheißtag heute. Was geht?

Sein Opfer ist sie. Ihr Fehler – sie schaut nicht weg. Sondern ihn direkt an. Für Sekunden nur. Ihre Gesichter wie zwei offene Tore in zwei mögliche Welten mit jeweils grundfalschen Vorstellungen vom Wesen der Welt des Anderen. Mit Vorsatz stößt er gegen ihren Koffer, der ein ganz klein wenig über die Sitzreihe hinausragt. Ein Anlass für ihn, einen spektakulären Ausfallschritt nach vorne zu inszenieren, gehalten von seiner Hand am Vordersitz gefährlich nahe an ihrem Gesicht. Nikotingeruch steigt von seinen Fingern auf. Sie sind sich sehr nahe, er und sie.

In seinen Augen funkelt die Wut. Ein Sprengsatz. Ein ganzes Waffenarsenal. Seine Skills sind umfassend. Provozieren. Anspucken. Drohen. Draufhauen, egal auf was. Er hatte von allem schon genug erprobt.

»Ei Alte, stell Koffer weg, ei!«, eröffnet er in Kiezdeutsch. Sie ist spontan sehr traurig. Diese Mischung aus Ankommerdeutsch, Identität und sprachlichem Jugendprotest zu hören, die eine Herkunft aus Straßenzügen mit wenig Chancen manifestiert. Aber nicht erstaunt. Der Kofferkipper bedient so selbstverständlich ein nahes Vorurteil für Diskriminierung. Sie hat Mitleid mit ihm. Bedauert es sogar, dass er ihrer Vorsehung entsprach und eine Sprache nutzte, die ihn dahin begleitet hatte, wo er jetzt ist, im eigenen Selbstverständnis außerhalb der Norm der Aufnahmegesellschaft, die sie genau in diesem Augenblick für ihn ist. Er schaut sie fordernd an.

Hier in einer unpünktlich ruckartig rollenden Regionalbahn treffen sich ihre Welten. Vielleicht so zum ersten Mal, Auge in Auge – wo bisher so viel Nähe nie war. Ein ungewöhnlicher zufälliger Raum auf Zeit öffnet sich, der sie beide verschluckt und neu vermessen werden will. Sie sind beides, Teile von Gesellschaft, aber an unterschiedlichen Enden. Und sie selbst: Menschen mit Geschichte, mit Hintergrund. Er mit seinem dunkelbraunen Hauttyp, den schwarzen Augen, sie blass, brünett, Mitte fünfzig. Zwei voreinander Entblößte. Bar jeder Maskierung. Menschen, die gänzlich ungewollt in ihre Seelen blicken, Momente nur. Respektiert oder vernichtet, es ist noch nichts entschieden.

Bevor sie ihre Sprache wiederfindet und hätte antworten können, pöbelt er los: »Bescheuert, he? Blöde Fotze. Aufs Maul.« Diese pure Selbstsicherheit ist es, die sie überrascht. Offenbar wählte er »provozieren«. War sich seiner Sache ganz sicher, würde sie niedermachen, siegen über irgendetwas an ihrer gewitterten Schwäche, beschädigte ihre geordnete Welt, in der Menschen, wie sie – Mittelstand, gute Bildung, die Norm – die Regeln des Benehmens festgelegt hatten. Sein Ziel ist genau das: aus diesem Code ausbrechen und ihr mitteilen, dass wir in einer Scheinwelt leben, die längst tot war für eine in ihren Möglichkeiten verhinderte Masse an Menschen im Abseits wie ihn, in der längst andere das Sagen hatten. Ihm war klar: Niemand im Zug würde ihr helfen!

Dabei ist er so jung. Steht höchstens knapp vor der Volljährigkeit. Achtzehn Jahre Deutschland aus seiner Perspektive bäumen sich vor ihr auf und überlegen: nur bluffen oder das ganze Besteck? Angst einjagen, beschämen, anspucken, diffamieren? Welche Währung ist sie ihm wert? Er hat die Freiheit der Wahl.

Seine Bande hinter ihm kein Jota älter. Alle fünf sehen aus wie perfekt uniformiert, erinnern an irgendeine Gang in einem hippen YouTube-Video. Übergroßes Hoodie, dicke Goldkettenimitate um den mageren Hals, pickelig, Käppi mit Schriftzug von irgendwas, eine Hose, die dringend der Schwerkraft folgen möchte, mit dem Schritt auf Kniehöhe und bemerkenswerterweise blieb sie da, kleine Silberketten mit irgendetwas dran verschwanden in den hinteren Hosentaschen. Ihre Hosen, seine Hose, ein drittes Sinnbild für Diskriminierung und Scheiternerfahrung. Mode aus dem Knast, Gürtel weg, Suizid erledigt. Harte Kerle. Und sie selbst?, schießt ihr sofort in den Sinn. Nicht anders. Sie frönt dem neoliberalen Businesscode für Damen, nichts besser. Sie und er – beide Uniformierte ihrer Klasse.

Ihr Ausloten was wird nimmt Gestalt an, noch lacht er, spöttisch, respektlos. Er herrscht hier, sie verliert an Boden – und er riecht das.

Ein Hauch von Schweiß und herbem Rasierschaum breitet sich aus. Er schwitzt, sie hält die Luft an. Der Zug ruckelt außerplanmäßig, der großmäulige Frontmann hatte die Schwerkraft falsch berechnet: So fällt er seiner Mackerpose zum Trotz zu Boden. Eine groteske Figur, wie er im letzten Augenblick nicht sich, sondern sein schwarzes Käppi retten will, das im Dreck landet.

Seine Chancen auf Siegeszug schmälern sich schlagartig, wie er da unten auf dem Boden herumrobbt und sie von oben auf ihn herabschaut. Sie sehen sich. Doch in diesem neuen Oben-und-unten bleiben sie einander unerreichbar, nie würde sie die Welt mit seinen Augen sehen können – nie er ihre mit seinen.

Sein Funkeln im Auge wechselt zu Hass. Als sei sie allein haftbar für sein Schicksal und seine erbärmlichen seelischen Verletzungen auf diesem Erdball. Einem hochabhängigen Junkie gleicht giert er nach seinem nächsten Kick, seine tägliche Portion Attacke, Zerstörung, Wut, Beschimpfung, das Niedermachen in einer Welt, gegen die er ankämpfen muss, seit er denken kann. Auch wenn er dabei seine eigene Welt niederrennt.

Sie ist ihm nicht nur eine Projektion für eine Frau, die das Establishment verkörpert, das Bürgerliche, Geschliffene, Angepasste. Sie ist gerade die Hassfigur in seinem System, sie verkörpert alle seine versagenden Kindergärtnerinnen, Grundschullehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, die sich an ihm abgearbeitet haben. Sie ist eine Welt, die ihn ausgrenzt, schamlos. Und doch flackerte da etwas in seinem Blick, diese winzige Sekunde des verbindend Menschlichen: Er fleht nach Respekt – oder fordert zumindest das Fehlen von Erniedrigung, will ein Wesen sein, keine Problembeschreibung, kein Fall in der Migrationsstatistik oder verfehlter Bildungsbemühungen.

Aufgewachsen in seinem von diesen Gutmenschen errichteten Ghetto der Vorstädte hatte er immer alles irgendwie falsch gemacht. Immer nur Fehler, Anschreien, Erniedrigung, Ohnmacht und Ablassen von ihm, der als nicht erziehbar, als schwieriges Problem und nicht als Menschenkind galt.

Er kennt seinen Platz da unten auf dem Boden, nichts anderes ist er gewohnt. Die Mitte-fünfzig-Frau, ihre Kaste, hatte Generationen Menschen seiner Herkunft unter Generalverdacht gestellt, egal welchen Pass sie hatten und wie lange sie schon hier lebten.

Er hat keine Zukunft in diesem ihrem Raum im Zug, auch wenn es bei ihm nach Sieg über die Wehrlose vor ihm aussieht. Nach außen gehören sie zwei Welten an.

Nur sie weiß, dass das nicht stimmt. Ihm fehlt es an Ahnung, dass da noch mehr solche verletzten Seelen unterwegs sind, die ihm näher stehen, als er hier ahnt – auch mit weißer Hautfarbe und trotz vermeintlich richtiger Herkunft, die leiden, die Scham und Schmach durchleben, diskriminiert sind, strukturell. Es ist nicht allein eine Frage der Zugehörigkeit. Es ist eine Frage des Subjektiven. Sie beide eint der Schmerz.

Doch sie sagt nichts. Sie könnte seine Herausforderung annehmen, sein spöttisches Lächeln als Sieger verschwinden lassen, ihm sein Begehren nach »eins aufs Maul – du oder ich« erfüllen. Auf sprachlicher Augenhöhe: Die letzten 48 Stunden noch verbrachte sie mit geschliffener Rhetorik, politischen Diskussionen und das punktgenaue Formulieren von Botschaften in 30 Sekunden. War im Duktus von »Anmut im Angriff« und stand damit seinem Kiezkauderwelsch diametral gegenüber. Es wäre also ein Leichtes für sie, ihn in Grund und Boden zu labern, seinem stillen Flehen nachzukommen, sie wäre wie alle, gegen die er sich auflehnte. Er war es gewohnt, Adressat zu sein für vernichtende Kommentare in zwei Sätzen, schneidend, erniedrigend, vernichtend. Sie war es gewohnt, diese zu liefern.

Andererseits beherrschte sie die Kunst der asiatischen Selbstverteidigung. Sie könnten ihre Kräfte wahrhaftig messen. Körperlich. So oder so. Dieser Typ hier war eine blasse bemitleidendswerte Zahl in den Statistiken und damit jemand, über den sie im Ratssaal hochtrabend als »zu integrieren« sprach und bessere Aufstiegschancen verlangte für Jugendliche ohne Chancen aus den Randzonen der Städte mit hohem Migrationsanteil und mit Scheiße an den Füßen, weil sie ins Elend geworfen sind, ohne selbst dafür zu können. Solche Sätze verwendete sie gewöhnlich, um politisch aufzurütteln, Chancenzugänge zu ermöglichen. Sie war ja eine Gutmenschin, auf der Seite der Geächteten, glaubte sie.

Sie wäre also klar ein Fressfeind in der Savanne des Daseins für ihn. Und er einer, der zu ihrer Nahrungskette gehört, den sie verschlingen könnte mit Haut und Haar und es wäre in einer hochkapitalistischen Gesellschaft natürlich so. Doch erkennt sie in ihm gleichwohl ein individuelles Arschloch ohne Respekt, das sie bedroht, egal was ihn antreibt und ein entschuldbarer Grund für sein Verhalten wäre. Möglicherweise bleibt er hier der Löwe – und sie nur ein mageres Gnu als seine leichte Beute. In der ganzen Szene bleibt ihr bewusst, dass niemand in dieser S-Bahn ihr helfen würde, alle Mitreisenden starren aus dem Fenster oder zu Boden, niemand will Ärger mit der nächsten oder der letzten Generation.

Gerade eben noch war sie in einem starken und selbstbewussten Heer von Amazonen verbunden – wie er mit seiner Gang – Mandatsträgerinnen aus den Kommunen in ganz Deutschland. Gemischtes Alter, verschiedenste Lebenshintergründe, brünett, blond, grün, rot, schwarz – gemeinsam verband sie das ehrenamtliche Engagement in der Politik an der Basis. Also da, wo Politik Wirkung erzielte, wo Hartz-IV-Sätze zur Auszahlung gelangten oder aufgrund von Sanktionen eben nicht. Sie war in dieser lustigen Runde sogar nicht mal die Älteste mit ihren 55 Jahren. Zwei Frischlinge im politischen Ehrenamt toppten sie um Längen. Sie bewiesen Mut, mit ihren 67 und 70 Lenzen noch in die Politik einzusteigen. In die Partei mit dem »C«. Die Neuen waren regelrecht gelockt worden, mit Kursen in der Volkshochschule. Zuerst hieß man sie mit Sekt willkommen, schickte sie anschließend in einen Workshop, geleitet von der Gleichstellungsbeauftragten, die Gepflogenheiten der Kommunalpolitik beibrachte. Schließlich sollte der erste Einstieg ins echte Politikerleben folgen, wo sie in den Fraktionen »mitwirken« dürften. Gern auf den hinteren Plätzen – und gern ohne Ambitionen.

So divers die Teilnehmerinnen im Kurs gewesen waren, ein roter Faden einte sie: das Frausein in einer kommunalen Politik als ein immer noch von Männern dominiertes Sujet. Um sich durchzusetzen, war Anmut im Angriff ein Gebot. Seit Jahren ließen die wenigen Frauen ihre Energie in den Ausschüssen und Gremien. Kämpften für einen Augenblick anderer Perspektiven. Hingen in traditionellen Fallstricken: von Altherrenwitzen über Ignoranz auf ihre Redebeiträge und versteckter bis offener Männer-Häme. Gemeinheiten pflasterten ihren Weg, der für viele von ihnen gleich aussah. Mansplaining tat noch am meisten weh, wenn sie ihnen erklärten, wie die Welt aussah.

Ihre Abendrunde im Angriff-Kursus bei Weißwein und Tortellini triefte vor Geschichten über emotionale Verletzungen und empörtes Kopfschütteln: Ihre Erfahrungen und Narben durch strukturelle Benachteiligung von Frauen, wenn Gremien am frühen Abend tagten und kein Babysitter vorhanden war, wenn Posten besetzt wurden und keine einzige Frau überhaupt vorgeschlagen wurde, glichen sich aufs Haar. Sie feierten ihren Galgenhumor. Bogen sich vor makabrem Lachen bei den Kostproben ihrer Erfahrungen in der patriarchalen Kommunalpolitik. Wenn ihre Kleidung oder Schuhe kommentiert wurden oder, noch fieser, ihre Frisuren statt ihre Argumente. Wenn die alten Herren im Rat einen kaltmachten im Ausschuss allein durch unausgesprochene Herdenmentalität bei parteiübergreifender Männersymbiose. Ihre machistische Ansprache allein war verletzend, wenn sie polemisierten, um dann aber beim Schnittchenbuffet unbedingt neben einer von den wenigen Frauen stehen oder sitzen zu wollen, weil Mann sich gerne schmückte mit Weiblichkeit.

»Da haben Sie aber einen schönen Rock an, was für ein seidiger Glanz« oder auch »Kommen Sie an meine Seite, Sie Schöne, das gibt gute Bilder für die Presse«. Noch schlimmer, wenn sie ihre Schultern tätschelten und darüber sinnierten: »Nicht wahr, ich habe dich immer gefördert, jetzt zeige dich mal dankbar.« Dankbar war dann, wenn man nicht gegen sie stimmte – oder ihre Hand tiefer gen Busen oder Hintern gleiten durfte oder noch ganz anderes erwartet wurde. Die Kursteilnehmerinnen fühlten sich geeinigt durch ihre Erfahrung. Und ihr Lachen.

Gerade eben noch diskutierten sie: Wie erreicht man Jugendliche, die abgekoppelt sind? Ironischer kann Leben kaum sein. Nur Stunden später steckt sie also mitten in einem schäbigen Regionalzugwaggon im Ruhrgebiet und erprobt hier den praktischen Teil des Umgangs mit den viel zitierten bildungsfernen Jugendlichen. Jetzt steht mit dem pickeligen Aggressor genau diese Generation und politisch in den Fokus zu nehmende Kohorte von vermeintlich schwierigen Jugendlichen vor ihr. Nun ist sie die jämmerlich praktische Projektionsfläche für offensichtlich verfehlte Integration, hier stehen sie sich Aug in Aug gegenüber, sie, die Weltenverbesserin mit dem theoretischen Ansatz, und einer, der es ernst meint mit »Aus der Gesellschaft herausfallen« und »Wut und Zerstörung säen«.

Immer noch starren sie sich an, der Mann mit der knietiefen Hose und sie. Im trüben Nieselregen da draußen. Durch den Abend rollend.

Es ist an ihr, der Ball liegt durch seinen Fall auf den Boden in ihrem Feld. Wenn sie jetzt nicht handelt, ist es eine Einladung für ihn zu mehr. Sie merkt, wie ihre Mundwinkel zucken, ihre Stirn zeigt die kleine Falte zwischen den Augen. Jeder, der sie kennt, weiß aus Erfahrung, jetzt kommt nichts Gutes mehr. Ein Potpourri an Handlungsoptionen breitet sich in ihr aus, wie ein Flussdelta an einem Ozean. Die Verlockung nach einer grammatischen Korrektur seines Satzes liegt nah. Sie könnte ihm antworten: »Es heißt: Würden Sie bitte den Koffer wegstellen, er versperrt den Weg«, aber sie lässt die Luft ungenutzt aus den Lungen zischen. Kurz sinniert sie, sich zu erheben und in Kampfposition zu gehen. Ihr Gegenüber liegt für Sekunden gedanklich mariniert auf dem Grill. Sie weiß, sie darf ihre Kampfkunst nur in Notfällen anwenden, der Kodex ist eindeutig. Zögern. Schade, da hat sie jahrelang in der Asia-Sport-Akademie trainiert, und nun darf sie nicht, Kodex und ihre Gewissenhaftigkeit halten sie auf ihrem Sitz gefangen. Und das Wissen, eine Eskalation hier würde sie verlieren. Statt eines Angriffs lehnt sie sich zurück in den blau-rot-gemusterten Sitz der Bundesbahn und wendet ihren Blick von ihrem Kontrahenten. Sein kleiner Sturz hatte die Situation entspannt. Sie gewann an Boden.

Betont unaufgeregt sorgt sie für die Verschiebung ihres rollenden Reisebegleiters, der Auslöser für dieses Intermezzo war. Um einige Zentimeter nach rechts. Ihr Kontrahent, mit nun einem schräg aufgesetzten Käppi, was ihm die Note eines Unperfekten verleiht, freut sich, sie in Bewegung gebracht zu haben, trotzdem ist er irritiert. Etwas hatte sich verändert, seit sie ihn nicht mehr anschaute.

»Haste Schiss, Alte? Was willste, he?«, ein Fragezeichen steht ihm auf der Stirn. Er dreht sich immer wieder um, schaut nach seinem still gewordenen Gefolge. Versucht es nochmal mit Anlauf: »Was willste, he?«, Beifall heischend in Blickkontakt mit seinen Kumpels, die einige Schritte vor ihm in gleicher aggressiver Haltung verharren. Offensichtlich selbst gespannt auf den Fortgang.

Wenn er nur wüsste, dass er es mit ihr eigentlich mit einer Seelenverwandten zu tun hatte, gescheitert, von Selbstzweifel geplagt und immer einen Zentimeter neben dem herlaufend, was eigentlich möglich wäre, aber ohne Schlüssel zum Erfolg oder Ankommen. Eine, die ständig scheitert. In einer gänzlich anderen Sphäre als seiner, aber doch beide unter dem Strich Verlierer.

Vielleicht hätten sie beide sich etwas zu sagen gehabt?

»Ich komme wieder, du Opfer.« Die wandelnde, herunterhängende Hose verzieht sich einen Waggon weiter. Vielleicht genauso unschlüssig darüber, was das gerade war, wie sie. Sie schluckt erleichtert. Bewegt sich auf dem Sitz ein wenig, wie um sich zu vergewissern, dass sie noch da ist. Im Hier blieb nichts als ein flüchtiger Geruch nach Rasierschaum und die Frage: Hat sie das gerade geträumt? Es blieb das Gefühl der Ohnmacht. Flau. Ganz flau.

Sie schaut wieder aus dem Fenster. Das Bild von diesem Knallkopf bleibt in ihrer Erinnerung, bis sich ihr Adrenalinspiegel normalisiert.

Es ist Ende März. Noch kein richtig sichtbares grünes Blatt hängt an den Bäumen und Sträuchern. Der Frühling will nicht kommen. Gerade wiederholt sich der Jahrestag ihrer Scheidung. Nach der Silberhochzeit hatte sich ihr Mann von ihr getrennt. Ganz unerwartet. Er wolle nochmal eine neue Familie gründen, seine Neue war Jahrzehnte jünger als sie. Der Klassiker. Mit großer Anstrengung und eiserner Gedankendisziplin fällt sie nicht wieder in dieses Loch der Traurigkeit zurück, aus dem sie sich mühsam in den letzten Jahren heraus therapiert hatte.

In der Spiegelung der großen Bahnfenster erkennt sie sich selbst. Sieht neben ihrem Gesicht auch ihre Gedanken dahinfliehen, ihre Traurigkeit leuchtet noch silberner als der Regenstreifen am Fenster. Nachdenklich ist das Spiegelbild, eine Hand vor dem Mund in angespannter Haltung mit erkennbaren steilen Stirnfalten sitzt sie da. Da sitzt sie also, sieht sich selbst mit ihren 50 plus, wie es so neu heißt – und was bleibt, ist: die Frage der Fragen. So blöd der jugendliche Vollidiot mit der Koffernummer eben auch gewesen sein mochte. Die Frage, die er zwar in Vollproll, aber doch artikuliert hatte, war die ihres Lebens: »Was willste, he?«, hallt es in ihrem Kopf. Er hatte eine Botschaft bei ihr hinterlassen. Sie aus ihrer kleinen Welt gestoßen, ohne es zu wissen. Ein Signal, das sie gedanklich gefangen hielt. Den Satz »Was willste, Alte?« wiederholte sie jetzt leise vor sich hin. Ja, genau. Was will eigentlich eine Frau von Mitte fünfzig heute. Im Leben. In der Gesellschaft? In Deutschland? Wo komme ich her, wer bin ich, wo will ich hin? Der Philosoph Kant, den sie gerade las, musste doch irgendwie Antworten finden lassen. Der Gangstertyp gerade, was wäre seine Idee für sie gewesen?

Sie ist ein Nichts, ein Niemand. Einfacher Durchschnitt. Wünsche zu hochfahrend? Wer hat das in ihr Hirn gepflanzt, dass sie jemals die Chance haben würde, etwas zu bewegen, zu gestalten? Woher kam die Hybris, zu denken, sie sei dazu in der Lage oder – auserwählt? Wie konnte man für sich so etwas wollen und dann doch versagen, weil man die Mittel dazu auch nicht annähernd hatte? Wann und wo entscheidet sich, wer wie überlebt und wer nicht?

Wie oft wird sie noch an wichtigen Weggabelungen stehen und entscheiden? Wo ist sie noch gefragt? Ist sie schon abgehängt? Die Dinge, die nicht mehr möglich sind, werden langsam mehr als die Dinge, die ihr noch möglich sind. Kinder kriegen geht nicht mehr, eine Weltreise mit dem Segelschiff unternehmen, im Ausland studieren. Was hält sie hier in ihrem Alltag? Und vor allem, warum denkt sie so fieberhaft darüber nach, was noch kommen könnte – nach all dem Scheitern? Der aggressive Typ heute hat sie aufgeweckt und in ihren Grundfesten hinterfragt. Jetzt war sie an der Reihe, ihr Leben in Angriff zu nehmen. Mit Anmut? Oder weiter nur Scheitern? Oder einfach nur stehenbleiben und staunen?

KURZSCHLUSS

Ich bin das auslösende Ungewisse.

Erstaunen bewohnt unerwartete Ereignisse.

In einem Fotogeschäft stehe ich an der Ladentheke.

Durchsuche Negative.

Neben mir ragt eine metallene Leiter in A-Form.

Bis zur Decke.

In der Anordnung wie der Pariser Eiffelturm.

Breitbeinig balanciert ganz oben ein Elektriker.

Unerwünschte Ausblicke auf Augenhöhe:

Seine weißen Männerbeine.

Er schraubt über Kopf an der Decke.

Ein gelber Blitz auf dem Rücken ziert sein knallrotes T-Shirt.

Ein lauter Knall von oben.

Es riecht verbrannt.

Funkenregen.

Die Leiter wankt.

Kippt.

Ein menschliches Ächzen.

Der gelbe Blitz auf rotem Hintergrund segelt durch die Luft.

Unsere Augen kreuzen sich Millisekunden.

Stahlblau.

Ungläubig.

Ein Meter bis zum Aufprall.

Der Blitz erdet.

Ein zweiter Knall.

Der Eiffelturm folgt.

Staubwölkchen wirbeln.