99,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Thieme

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Perfekt illustriert!

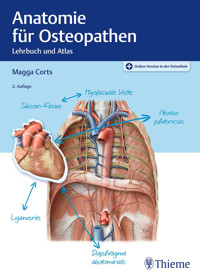

Das Anatomiebuch speziell für Osteopathen. Im Fokus steht die systemische Betrachtung der Anatomie, zugeschnitten auf die osteopathische Herangehensweise.

Zusammenhänge auf einen Blick:

- Darstellung der Wechselbeziehungen und Wirkungsweisen zwischen knöchernen Strukturen, Faszien, inneren Organen, Gefäßen, Zirkulation, Nerven, dynamische und statische Aspekte der Körperhaltung

- die Funktionalität in ihrer körperlichen Gesamtheit: z. B. regionale Übergänge mit Diaphragmen, Körperhöhlen, myofaszialen Wirkungsketten, Körperstatik, zirkulatorischen Strukturen sowie Nervenverläufen und -funktion

- die Gliederung folgt dem osteopathischen Denken: ausgehend von osteopathisch relevanten Strukturen werden strukturell-funktionelle Aspekte erläutert

Verstehen Sie das für die Osteopathie so wichtige räumliche Denken und die Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Strukturen.

Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform Osteothek zur Verfügung (Zugangscode im Buch).

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 643

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

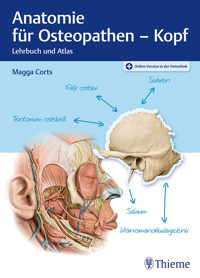

Anatomie für Osteopathen

Lehrbuch und Atlas

Magga Corts

2., aktualisierte Auflage

473 Abbildungen

Magga Corts

Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln (Studienschwerpunkte: Sportmedizin, Sporttherapie, Psychomotorik, Abschluss: Diplom Sportwissenschaft)

langjährige Tätigkeit in der betrieblichen Gesundheitsförderung, Arbeitsmedizin und Sporttherapie

Berufsfachschule IAT für Naturheilkunde in Köln

staatliche Abschlussprüfung zur Heilpraktikerin

Abschluss acon-COLLEG DO.CN

BAO-Abschluss mit 5-jähriger Osteopathieausbildung

seit 1999 in eigener Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde tätig

Dozentin für osteopathische Behandlungskonzepte, osteopathische Techniken im Bereich der parietalen, viszeralen, kraniosakralen Osteopathie, myofaszialer Wirkungsketten und Reiz-Reflex-Therapien

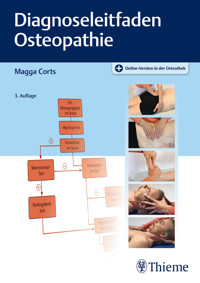

Autorin der Fachbücher „Diagnoseleitfaden Osteopathie“ (Thieme 2020, 3. Aufl.) und „Sportosteopathie“ (Haug 2013)

Geleitwort

Dieser äußerst gelungene anatomische Atlas passt hervorragend zum Ausbildungskonzept der ACON (Arbeitsgemeinschaft für Chiropraktik, Osteopathie und Neuraltherapie deutscher Heilpraktiker e.V.). Er ist genau auf den Bedarf von osteopathisch arbeitenden Kollegen zugeschnitten. Sowohl in der Aus- und Fortbildung als auch zur Unterstützung bei der Patientenberatung ist er eine große Hilfe. Dieses Werk erklärt anschaulich die Arbeit und die Denkweise von Osteopathen. Es berücksichtigt neben der üblichen strukturellen Anatomie schwerpunktmäßig die funktionelle Anatomie. Die Kenntnis faszialer Züge, z.B. von Organaufhängungen, und deren Behandlung unterscheidet die osteopathische Heilkunde grundlegend von anderen therapeutischen Ansätzen.

Ich freue mich, mit diesem hervorragenden Anatomieatlas arbeiten zu können, der jedem osteopathischen Praktiker zu empfehlen ist. Er wird uns Therapeuten unterstützen, zielgerichtet zu behandeln und so dem Wohl unserer Patienten zu dienen.

Mein herzlicher Dank für diese Bereicherung meiner täglichen Arbeit gilt der Autorin.

Duisburg, im Februar 2019Christian Blumbach1. Vorsitzender ACON e.V.

Geleitwort

Als Patient fragt man sich: „Ist das nun ein starker Schmerz mit lokaler Ursache oder gibt es doch einen größeren Zusammenhang?“ Als ganzheitlich denkender Erdenbürger geht man zum Osteopathen. Man hofft, dass diesem Phänomen – wie üblich – genauestens auf den Grund gegangen wird. Und tatsächlich: Nach gründlicher Anamnese und noch gründlicheren Untersuchungen ergibt sich, dass es sich im vorliegenden Fall um eine weitläufige fasziale Ursachen-Folge-Kette handelt. Wie kommt es zu einer solchen Diagnose?

Dabei hilft die Erkenntnis, dass alles irgendwie mit allem anderen zusammenhängt, was gerade im ganzheitlichen Ansatz und Denken der Osteopathie an erster Stelle steht. Dabei wird aber dieser Aspekt noch übertroffen von einer Akribie, die dem Ziel folgt, neben dem eigentlichen Symptom noch nach weiteren komplexen kausalen Zusammenhängen zu suchen. Denn die wahre Haltung eines osteopathischen Therapeuten muss in erster Linie eine nahezu unstillbare Neugier auf seinem Fachgebiet sein. Auf diese Weise erweitert nämlich die Osteopathie den Horizont, indem man über den üblichen Tellerrand hinausschaut.

So kommt ein Osteopath auch nie auf die Idee, ausschließlich lokale Schmerzen zu behandeln. Zunächst aber sucht man – auch in anatomisch entlegenen Ecken – nach weiteren möglichen Ursachen. So werden auch Themen wie z.B. Ernährung, körperliche Bewegung, Umwelteinflüsse und allgemeine Lebensführung gründlich durchleuchtet. Dabei wird auch berücksichtigt, dass z.B. die Ernährung genauso beteiligt sein kann wie eine starke berufliche Belastung, psychische und/oder stressbedingte Einflüsse oder ein Unfall vor 20 Jahren, der schon längst in Vergessenheit geraten ist.

Der ganzheitliche Ansatz der Osteopathie und die damit verbundene Akribie beinhalten nämlich, dass nicht nur kurzfristig die Entwicklung der Beschwerden betrachtet wird, sondern dass alles mit allem zusammenhängt und somit auch die kleinsten Dinge früherer Zeiten von Bedeutung sein können. So ist denn auch der Erfolg einer guten osteopathischen Behandlung in erster Linie darauf zurückzuführen, dass das Ergebnis einer genauen Suche nach den wirklichen Ursachen der Beschwerden und deren kausale Vernetzung mit den vorgetragenen Symptomen zusammengeführt wird.

Es ist ein glücklicher Umstand, dass die erfahrene und kompetente Osteopathin Magga Corts ihre umfangreichen und fundierten Kenntnisse in diesem Anatomieatlas zusammengefasst hat, um andere Osteopathen dabei zu unterstützen, komplexe kausale Zusammenhänge schnell, in leicht verständlicher und gut nachvollziehbarer Form zu finden. Möge daher diese Arbeit für angehende und auch bereits praktizierende Osteopathen Hilfe und Anreiz sein, ihren Wissensdurst weiter zu stillen und ihre Genauigkeit in der täglichen Arbeit weiter zu fördern, um das Ergründen der wirklichen Ursachen der Beschwerden ihrer Patienten zu verfeinern.

Hennef, im Februar 2019Dr. phil. Harald Hosch

Vorwort

Oft bin ich als Dozentin in osteopathischen Aus- und Fortbildungsseminaren gefragt worden, ob es neben den bekannten anatomischen Standardwerken denn kein Anatomielehrbuch gebe, das sich mit den spezifischen Fragestellungen der Osteopathie beschäftige. Dies war der Anlass, dieses Buch zu verfassen.

Die Einteilung der Kapitel erfolgt aus einem „osteopathischen“ Blickwinkel. Gerade die anatomischen „Übergänge“ der Körperhöhlen spielen in den osteopathischen Denkmodellen eine besondere Rolle. Hier wirken Diaphragmen (zervikothorakales Diaphragma, Diaphragma abdominale, Diaphragma pelvis) mit ihrer Bewegung und die anatomische Bauweise auf die darüber- und darunterliegenden Strukturen ein. Der menschliche Körper unterliegt der Schwerkraft und agiert in einer dreidimensionalen Dynamik. Myofasziale Zug-, skelettale Druckkräfte sowie Gleiteigenschaften von Durchtrittspassagen für Gefäße und Nerven haben durch die Kombination von festen und elastischen Elementen einen Einfluss auf den gesamten Körper. Dies gilt im Sinne des Tensegrity- Modells, bei dem Druck- und Zugkräfte über den ganzen Körper verteilt werden. Dabei sind Faszien, Muskeln und Sehnen elastische, die knöchernen Anteile feste Bestandteile. Es ist also ein komplexes dreidimensionales System, das durch Zug-, Druck- und Gleitverhalten seine Funktonen aufrecht erhält und bei dem die Atmung ein wesentlicher Motor für die körpereigene Bewegung ist.

Das Nervensystem ist das übergeordnete Steuerungssystem. Deshalb wird auch ausführlich auf die Segmentanatomie eingegangen.

Wie bei jeder Art von Einteilung können nicht immer alle Aspekte berücksichtigt werden. Aus Sicht der anatomischen Topografie kann man bei der vorgenommen Gliederung z.B. die Wirbelsäulenabschnitte nicht voneinander trennen. Deshalb wird die Wirbelsäule in ihrer Gesamtheit gezeigt, um auch hier die funktionellen Aspekte insgesamt darstellen zu können. So ist das kraniosakrale System und die OAA-Region in das Kapitel „Wirbelsäule“ integriert.

Neben den respiratorisch wichtigen Diaphragmen (Kapitel 1–3) wird in Kapitel ▶ 11.1.4 näher auf die allgemeine Bedeutung der Diaphragmen im Fasziensystem eingegangen. In den Kapitel ▶ 11.1.6 und ▶ 11.1.7 werden die osteopathischenModelle von Zentral- und Bogensehne dargestellt.

Grundsätzlich berücksichtigt die Einteilung nach Übergängen (kraniozervikal, zervikothorakal, thorakolumbal, lumbosakral) auch die unterschiedlichen Tiefen der Gewebe innerhalb der vorgestellten Region. In jedem Kapitel werden einzelne anatomische Strukturen abhängig von ihrer Lage eingeordnet und erörtert. Zunächst werden die oberflächlichen ventralen Schichten dargestellt, danach folgen die tiefen ventralen und anschließend die seitlichen sowie zum Schluss die dorsalen Schichten. Diese Einteilung ist für die gedankliche Visualisierung anatomischer Strukturen hilfreich, die bei der Palpation am Patienten wichtig ist. Anschließend werden wichtige Nervenverläufe und Gefäße vorgestellt. Denn Zirkulation und Rhythmus sind ein wichtiges Prinzip in der Osteopathie. Abbildungen zu Triggerpunkten und Schnittbilder vervollständigen den Überblick.

Die Zirkulation und die wechselseitige Beziehung von Struktur und Funktion spielen in der Osteopathie eine wichtige Rolle. Der Körper ist eine Einheit, was Körperhaltung, Gewebeeigenschaften, neurologische Steuerung, Gelenkeigenschaften oder die Frage nach der Adaption und psychische Komponenten angeht.

Auch in den Kapiteln zur oberen Extremität einschließlich des Schultergürtels und zur unteren Extremität inklusive des Beckens werden osteopathische Aspekte näher betrachtet, z.B. die Faszienkontinuität und ihre Funktion, besondere Durchtrittspassagen, Gelenkeigenschaften und die Wirkung auf das gesamte Körpersystem.

Die ganzheitliche Betrachtungmacht es notwendig, zahlreiche Querverweise in den einzelnen Kapiteln aufzunehmen. Insbesondere in den osteopathischen Korrespondenzenwird auf Strukturen Bezug genommen, die nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe liegen, aber für die ganzheitliche Betrachtungsweise wichtig sind. Es werden auch Strukturen angesprochen, die auf Grund des Buchumfangs nicht detailliert dargestellt werden konnten (Kranium).

Viele Aspekte bei den osteopathischen Korrespondenzen basieren auf praktischer Erfahrung. Osteopathische Denkmodelle werden zur Erklärung und Verdeutlichung von osteopathischen Dysfunktionen vorgestellt. Hypothesen in den osteopathischen Korrespondenzen führen zu Erklärungsmöglichkeiten. Es wird deutlich, dass weiterhin Forschungsbedarf besteht und noch vieles empirisch untersucht werden muss. Dieses Buch soll dazu Denkanstöße geben und Perspektiven aufzeigen.

Dies ist kein weiterer Anatomieatlas, sondern ein Hilfsmittel, um anatomische Strukturen unter spezifischen Aspekten für die osteopathische Diagnostik und Behandlung betrachten zu können. Die Kombination aus Lehrbuch und Atlas ergänzt die etablierten anatomischen Atlanten.

Für die konzeptionelle und inhaltliche Zusammenarbeit sage ich Frau Grübener und Herrn von Grumbkow vom Thieme Verlag großen Dank. Ein besonderer Dank geht auch an die Lektorin Dr. Stefanie Gräfin v. Pfeil, die mit ihrem Engagement und der kompetenten Betreuung eine große Hilfe war. Ein Dank gilt auch meiner Familie, die mir stets mit Rat und Tat zur Seite steht.

Köln, im Februar 2019 Magga Corts

Wie arbeitet man mit diesem Buch?

Mit der „Anatomie für Osteopathen“ halten Sie ein speziell für Ihre Bedürfnisse konzipiertes Buch in den Händen. Es soll Sie darin unterstützen, das für die Osteopathie so wichtige räumliche Denken und die Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Strukturen zu verstehen. Die Gliederung orientiert sich daher an den funktionellen Übergängen verschiedener Körperregionen: Okziput-Atlas- Region (Kap. ▶ 4), zervikothorakaler, thorakolumbaler und lumbosakraler Übergang (Kap. ▶ 1– ▶ 3). Die Extremitäten werden in separaten Kapiteln vorgestellt und unter funktionellen Aspekten mit verschiedenen Körperregionen in Verbindung gebracht (Kap. ▶ 5– ▶ 10). Der Seitenaufbau ist so angelegt, dass Text und gegenüberlegende Abbildung eine inhaltliche Einheit bilden.

Sie können dieses Buch selbstverständlich von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Darüber hinaus lädt es auch zum Schmökern ein. Lassen Sie mich dies an einigen Beispielen aufzeigen.

Sie interessieren sich für die Strukturen im thorakolumbalen Übergang. Gehen Sie in das entsprechende Kapitel, in dem die Inhalte topografisch aufgeführt sind. Das entspricht einer Palpation von ventral nach dorsal. Zuerst sieht man die oberflächlichen und anschließend die tiefliegenden Strukturen. Danach folgt die Aufsicht von dorsal für oberflächliche Strukturen. Am Ende des Kapitels findet man die knöchernen Strukturen, danach Gefäße und Nerven. Anschließend sieht man Schnittbilder von verschiedenen Ebenen. Diese Struktur haben sämtliche Kapitel. Je nach Region wird auch eine seitliche Ansicht gezeigt.

Sie möchten sich einen Überblick über die Regionen überschreitenden Kraft- bzw. Wirkungsketten verschaffen. Fündig werden Sie dafür in den Kapiteln „Wirbelsäule“ (Kap. ▶ 4) und „Faszien“ (Kap. ▶ 11).

Sie suchen eine Übersicht zu den Diaphragmen. Diese finden Sie im Kapitel „Diaphragmen und ihre Bedeutung im Fasziensystem“ (Kap. ▶ 11.1.4). Details dazu und osteopathische Korrespondenzen sind im Kapitel ▶ 1 (zervikothorakaler Übergang), Kapitel ▶ 2 (thorakolumbaler Übergang), Kapitel ▶ 3 (lumbosakraler Übergang) und Kapitel ▶ 4 (Wirbelsäule – OAA) nachzulesen.

Die funktionelle Integrität des kraniosakralen Systems liegt in Ihrem Fokus. Dann werden Sie u.a. in den Kapiteln ▶ 4.6.3 (Rückenmarkshäute), ▶ 3.4.7 (Os sacrum) und ▶ 3.4.8 (Os coccygis) fündig.

Einen Gesamtzusammenhang zu einer im Detail beschrieben Struktur finden Sie in jedem Kapitel in den Abschnitten zu den osteopathischen Korrespondenzen. Man kann sich über Querverweise weiterleiten lassen.

Gefäß- und Nervenstrukturen sind sehr komplex. Sie suchen Gesamtübersichten und Einzelstrukturen. Details zu Gefäßen und Nerven finden Sie in einzelnen Kapiteln (z.B. ▶ 1.4.4 Venenwinkel) oder als Übersichten (z. B. ▶ 3.5 Gefäßversorgung der Beckenorgane, ▶ 5.6.1 Plexus brachialis).

Triggerpunkte der Muskeln finden Sie im Anschluss an jede Muskelbetrachtung.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre sowie bei der Entdeckung der anatomischen Welt der Osteopathie.

Inhaltsverzeichnis

Titelei

Magga Corts

Geleitwort

Geleitwort

Vorwort

Wie arbeitet man mit diesem Buch?

1 Zervikothorakaler Übergang (CTÜ)

1.1 Überblick

1.1.1 Zervikothorakaler Übergang

1.1.2 Obere Thoraxapertur

1.1.3 Regionen

1.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

1.2.1 Platysma

1.2.2 Lamina superficialis fasciae cervicalis

1.2.3 M. sternocleidomastoideus

1.3 Tiefe ventrale Schichten

1.3.1 Lungenspitze, Fascia endothoracica, Pleurakuppel

1.3.2 Supra- und infrahyoidale Muskulatur

1.3.3 Lamina praetrachealis fasciae cervicalis

1.3.4 Lamina praevertebralis fasciae cervicalis, Fascia pharyngobasilaris

1.3.5 Eingeweidefaszie

1.3.6 Schilddrüse (Glandula thyroidea)

1.3.7 1. Rippe (Costa I)

1.3.8 Mm. scaleni, Skalenuslücke

1.3.9 M. longus capitis und M. longus colli

1.4 Seitliche Hals- und obere Thoraxregion

1.4.1 V. jugularis externa

1.4.2 N. occipitalis minor

1.4.3 Karotisdreieck (Trigonum caroticum)

1.4.4 Venenwinkel

1.4.5 Truncus sympathicus

1.4.6 Herzbänder

1.5 Dorsale Schichten

1.5.1 Körperregionen

1.5.2 Lamina superficialis fasciae cervicalis

1.5.3 Lamina praevertebralis fasciae cervicalis

1.5.4 Trigonum a. vertebralis

1.6 Schnittbilder

2 Thorakolumbaler Übergang (TLÜ)

2.1 Überblick

2.1.1 Thorakolumbaler Übergang

2.1.2 Untere Thoraxapertur

2.1.3 Regionen

2.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

2.2.1 Fascia abdominalis superficialis

2.2.2 Linea alba

2.2.3 Rektusscheide

2.2.4 Fascia transversalis (Fascia abdominalis interna)

2.2.5 M. sternalis

2.2.6 M. transversus thoracis

2.2.7 Bauchwandmuskeln allgemein

2.2.8 M. obliquus externus abdominis

2.2.9 M. obliquus internus abdominis

2.2.10 M. transversus abdominis

2.2.11 M. rectus abdominis

2.2.12 Plicae umbilicales (Bauchfellfalten)

2.3 Diaphragma abdominale (Zwerchfell)

2.3.1 Diaphragma abdominale

2.3.2 Zwerchfellöffnungen, -lücken und durchtretende Strukturen

2.3.3 Atembewegung

2.4 Thorax

2.4.1 Knöcherner Thorax

2.4.2 Sternum (Brustbein)

2.4.3 Rippen (Costae)

2.4.4 Rippengelenke und Bandapparat

2.4.5 Interkostalmuskulatur

2.4.6 Interkostalnerven (Nn. intercostales)

2.4.7 Pleura (Lungenfell)

2.4.8 Mediastinum (Mittelfellraum)

2.4.9 Luftröhre (Trachea)

2.4.10 Lunge (Pulmo)

2.4.11 Herz (Cor)

2.4.12 Perikard (Herzbeutel)

2.4.13 Ösophagus (Speiseröhre)

2.4.14 Reserveräume des unteren Thoraxbereichs

2.5 Abdomen

2.5.1 Peritoneum

2.5.2 Drainageräume und Recessus in der Peritonealhöhle

2.5.3 Aufhängebänder (Mesos)

2.5.4 Omentum majus

2.5.5 Leber (Hepar)

2.5.6 Gallenblase (Vesica biliaris) und extrahepatische Gallenwege

2.5.7 Magen (Gaster)

2.5.8 Bursa omentalis und Omentum minus

2.5.9 Milz (Splen, Lien)

2.5.10 Dünndarm: Jejunum und Ileum

2.5.11 Dickdarm (Colon)

2.5.12 Retroperitonealraum

2.5.13 Dünndarm: Duodenum

2.5.14 Pankreas (Bauchspeicheldrüse)

2.5.15 Niere (Ren)

2.5.16 Muskeln der hinteren Bauchwand

2.6 Nerven und Gefäße

2.6.1 Allgemeines

2.6.2 Vegetative Ganglien und Plexus

2.6.3 Äste der Aorta abdominalis

2.6.4 Truncus coeliacus I

2.6.5 Truncus coeliacus II

2.6.6 A. mesenterica superior

2.6.7 A. mesenterica inferior

2.6.8 V. cava inferior

2.6.9 V. portae hepatis

2.6.10 V. mesenterica superior

2.6.11 V. mesenterica inferior

2.6.12 Portokavale Anastomosen

2.7 Dorsale Schichten

2.7.1 Fascia thoracolumbalis (FTL)

2.7.2 Eingewanderte Rückenmuskulatur

2.8 Schnittbilder

3 Lumbosakraler Übergang (LSÜ)

3.1 Überblick

3.1.1 Regionen

3.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

3.2.1 Fascia abdominis superficialis

3.2.2 Linea alba

3.2.3 Rektusscheide

3.2.4 M. pyramidalis

3.2.5 Leistenkanal (Canalis inguinalis)

3.2.6 Fascia transversalis (Fascia abdominalis interna)

3.3 Tiefe ventrale Schichten

3.3.1 Fascia pelvis

3.3.2 Plicae umbilicales (Bauchfellfalten)

3.4 Kleines Becken

3.4.1 Peritoneum und Gleiträume

3.4.2 Beckenring

3.4.3 Muskeln der tiefen hinteren Wand des Beckens

3.4.4 Obere Etage des Beckenbodens: Diaphragma pelvis

3.4.5 Mittlere Etage des Beckenbodens: Diaphragma urogenitale

3.4.6 Untere Etage des Beckenbodens: Schließ- und Schwellkörpermuskeln

3.4.7 Os sacrum (Kreuzbein)

3.4.8 Os coccygis (Steißbein)

3.4.9 Art. sacrococcygea (Kreuzbein-Steißbein-Gelenk)

3.4.10 Bänder von Os sacrum, Os ilium und Os coccygis

3.4.11 Muskuläre Verbindungen von Os sacrum und Os coccygis

3.4.12 Ureter (Harnleiter)

3.4.13 Harnblase (Vesica urinaria)

3.4.14 Urethra (Harnröhre)

3.4.15 Prostata (Vorsteherdrüse)

3.4.16 Uterus (Gebärmutter)

3.4.17 Tuba uterina (Eileiter) und Ovar (Eierstock)

3.4.18 Colon sigmoideum und Rektum

3.5 Dorsale Schichten

3.5.1 Fascia thoracolumbalis (FTL)

3.5.2 Fascia glutea

3.6 Nerven und Gefäße

3.6.1 Vegetative Innervation

3.6.2 Versorgungsstraßen in der Beckenwand

3.6.3 A. iliaca interna

3.6.4 Zuflüsse der V. cava inferior

3.6.5 Gefäßversorgung der Beckenorgane

3.6.6 Lymphbahnen

3.7 Schnittbilder

4 Wirbelsäule

4.1 Überblick

4.1.1 Aufbau und Krümmungen

4.2 Kraftlinien

4.2.1 Allgemeines

4.2.2 Absteigende zentrale Kraftlinien

4.2.3 Anteriore Körperlinie

4.2.4 Absteigende anteroposteriore Kraftlinie (AP-Kraftlinie)

4.2.5 Aufsteigende posteroanteriore Kraftlinien (PA-Kraftlinie)

4.2.6 Das Kräftepolygon (Vieleck der Kräfte)

4.3 Knöcherne Wirbelsäule

4.3.1 Architektur eines Wirbels (C3–L5)

4.3.2 Charakteristische Gestaltungsmerkmale der HWS

4.3.3 Charakteristische Gestaltungsmerkmale der BWS

4.3.4 Charakteristische Gestaltungsmerkmale der LWS

4.4 Bandscheibe (Discus intervertebralis)

4.4.1 Anatomie

4.4.2 Osteopathische Korrespondenzen

4.4.3 Behandlungshinweise

4.5 Bandapparat der Wirbelsäule

4.5.1 Anatomie

4.5.2 Osteopathische Korrespondenzen

4.5.3 Behandlungshinweise

4.6 Gelenke der Wirbelsäule

4.6.1 Kopfgelenke

4.6.2 Wirbelbogengelenke (Artt. zygapophysiales)

4.6.3 Rückenmarkshäute (Meningen)

4.7 Faszien und Muskeln

4.7.1 Fascia thoracolumbalis (FTL)

4.7.2 Autochthone Rückenmuskulatur: Allgemeines

4.7.3 Autochthone Rückenmuskulatur: lateraler Trakt

4.7.4 Autochthone Rückenmuskulatur: medialer Trakt

4.7.5 Subokzipitale Muskulatur

4.7.6 Prävertebrale Halsmuskulatur

4.8 Nerven und Gefäße

4.8.1 Rückenmark (Medulla spinalis) und Spinalnerven

4.8.2 Arterien

4.8.3 Venen

4.9 Dermatom, Myotom, Sklerotom, Viszerotom

4.9.1 Segment

4.9.2 Dermatom

4.9.3 Myotom

4.9.4 Sklerotom

4.9.5 Viszerotom

4.9.6 Vegetatives Nervensystem (VNS)

5 Schultergürtel und Schultergelenk

5.1 Überblick

5.1.1 Schultergürtel und -gelenk

5.1.2 Regionen

5.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

5.2.1 Oberflächliche Brustfaszie (Faszie des M. pectoralis major)

5.2.2 Achselhöhle

5.2.3 Fascia axillaris

5.2.4 M. pectoralis major

5.2.5 M. deltoideus

5.2.6 Plexus cervicalis

5.2.7 Trigonum clavipectorale und Fascia clavipectoralis

5.2.8 V. cephalica

5.3 Tiefe ventrale Schichten

5.3.1 M. serratus anterior

5.3.2 M. pectoralis minor

5.3.3 M. subclavius

5.3.4 M. coracobrachialis

5.3.5 M. subscapularis

5.3.6 Plexus brachialis

5.3.7 N. musculocutaneus

5.3.8 N. thoracicus longus

5.3.9 A. subclavia

5.3.10 V. subclavia

5.4 Oberflächliche und tiefe dorsale Schicht

5.4.1 M. trapezius

5.4.2 M. deltoideus

5.4.3 M. latissimus dorsi

5.4.4 M. teres major

5.4.5 M. levator scapulae

5.4.6 Mm. rhomboidei minor und major

5.4.7 Rotatorenmanschette

5.4.8 Verbindungen oberflächliche und tiefe Strukturen

5.4.9 Achsellücken und Trizepsschlitz

5.5 Knochen und Gelenke des Schultergürtels

5.5.1 Clavicula (Schlüsselbein)

5.5.2 Scapula (Schulterblatt)

5.5.3 Proximaler Humerus

5.5.4 Schultergelenke: Überblick

5.5.5 Art. sternoclavicularis

5.5.6 Art. acromioclavicularis

5.5.7 Schulterblatt-Thorax-Gelenk

5.5.8 Subakromiales Nebengelenk

5.5.9 Art. humeri (Schultergelenk)

5.6 Nerven

5.6.1 Plexus brachialis

5.7 Schnittbilder

6 Oberarm und Ellenbogengelenk

6.1 Überblick

6.1.1 Oberarm und Ellenbogengelenk

6.1.2 Regionen

6.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

6.2.1 Fascia brachii und Fascia antebrachii

6.2.2 N. cutaneus antebrachii lateralis

6.2.3 M. biceps brachii

6.2.4 Aponeurosis musculi bicipitis brachii (Aponeurosis bicipitalis; Lacertus fibrosus)

6.2.5 M. pronator teres

6.2.6 M. brachioradialis

6.2.7 Sulcus bicipitalis medialis und Engpassstellen

6.3 Tiefe ventrale Schichten

6.3.1 Septum intermusculare brachii mediale und laterale

6.3.2 M. brachialis

6.4 Dorsale Schichten

6.4.1 M. triceps brachii

6.4.2 M. anconeus

6.4.3 Rete articulare cubiti

6.5 Art. cubiti (Ellenbogengelenk)

6.5.1 Distaler Humerus

6.5.2 Radius (Speiche) und Ulna (Elle): proximaler Bereich

6.5.3 Art. cubiti als Ganzes

6.5.4 Bänder

6.6 Schnittbilder

7 Unterarm, Handgelenk und Hand

7.1 Überblick

7.1.1 Unterarm, Handgelenk und Hand

7.1.2 Regionen

7.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

7.2.1 Fascia antebrachii

7.2.2 Palmaraponeurose (Aponeurosis palmaris)

7.2.3 Oberflächliche Unterarmflexoren

7.2.4 Loge von Guyon (Canalis ulnaris)

7.2.5 Arcus palmaris superficialis

7.2.6 Canalis carpi (Karpalkanal, Karpaltunnel)

7.2.7 Sehnenscheiden der Hand

7.2.8 Ring- und Kreuzbänder der Finger

7.2.9 Oberflächliche Muskulatur von Thenar und Hypothenar

7.3 Tiefe ventrale Schichten

7.3.1 M. supinator und tiefe Flexoren des Unterarms

7.3.2 Tiefe Flexoren der Hand

7.4 Dorsale Schichten

7.4.1 Fascia antebrachii, Retinaculum musculorum extensorum

7.4.2 Dorsalaponeurose

7.4.3 Sehnenscheiden und Sehnenfächer

7.4.4 Oberflächliche Unterarmextensoren

7.4.5 Tiefe Unterarmextensoren

7.4.6 Mm. interossei dorsales

7.5 Hand- und Fingergelenke

7.5.1 Radius (Speiche) und Ulna (Elle): distaler Bereich

7.5.2 Handwurzelknochen (Ossa carpi)

7.5.3 Hand- und Fingerknochen

7.5.4 Art. radioulnaris distalis

7.5.5 Handgelenk

7.5.6 Hand- und Fingergelenke

7.5.7 Art. carpometacarpalis pollicis (Daumensattelgelenk)

7.5.8 Bänder

7.6 Nerven und Gefäße

7.6.1 N. musculocutaneus

7.6.2 N. axillaris

7.6.3 N. radialis

7.6.4 N. medianus

7.6.5 N. ulnaris

7.6.6 Arterien

7.6.7 Venen

7.6.8 Lymphbahnen und -knoten

7.7 Schnittbilder

8 Beckengürtel und Hüftgelenk

8.1 Überblick

8.1.1 Beckengürtel und Hüftgelenk

8.1.2 Regionen

8.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

8.2.1 Fascia lata

8.2.2 Trigonum femorale

8.2.3 Lig. inguinale (Leistenband)

8.2.4 Lacuna musculorum

8.2.5 Lacuna vasorum

8.3 Tiefe ventrale Schichten

8.3.1 Innere Hüftmuskeln und M. psoas minor

8.3.2 Fascia iliopsoas

8.3.3 Adduktorengruppe (mediale Oberschenkelmuskulatur)

8.4 Dorsale Schichten

8.4.1 Fascia glutea

8.4.2 Mm. glutei

8.4.3 M. tensor fasciae latae

8.4.4 M. piriformis

8.4.5 Pelvitrochantäre Muskulatur und Fascia obturatoria

8.4.6 Alcock-Kanal (Canalis pudendalis)

8.5 Beckengürtel und Hüftgelenk

8.5.1 Beckengürtel als Gesamtheit

8.5.2 Os coxae

8.5.3 Acetabulum

8.5.4 Membrana obturatoria

8.5.5 Symphysis pubica

8.5.6 Iliosakralgelenk (Art. sacroiliaca, Kreuzbein-Darmbein-Gelenk)

8.5.7 Proximales Os femoris (Femur)

8.5.8 Art. coxae (Hüftgelenk)

8.6 Nerven: Plexus lumbalis und Plexus sacralis

8.6.1 N. iliohypogastricus

8.6.2 N. ilioinguinalis

8.6.3 N. genitofemoralis

8.6.4 N. cutaneus femoris lateralis

8.6.5 N. femoralis

8.6.6 N. obturatorius

8.6.7 N. gluteus superior

8.6.8 N. gluteus inferior

8.6.9 N. cutaneus femoris posterior

8.6.10 N. pudendus

8.7 Schnittbilder

9 Oberschenkel und Kniegelenk

9.1 Überblick

9.1.1 Oberschenkel und Kniegelenk

9.1.2 Regionen

9.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

9.2.1 Fascia lata

9.2.2 Tractus iliotibialis

9.2.3 M. sartorius

9.2.4 M. quadriceps femoris

9.2.5 Adduktorenkanal (Canalis adductorius)

9.3 Tiefe ventrale Schichten

9.3.1 Intermuskuläre Septen

9.4 Dorsale Schichten

9.4.1 Fascia poplitea

9.4.2 M. semitendinosus und M. semimembranosus

9.4.3 Pes anserinus („Gänsefüßchen“)

9.4.4 M. biceps femoris

9.4.5 M. popliteus

9.5 Kniegelenk (Art. genus)

9.5.1 Distales Femur

9.5.2 Proximale Tibia (Schienbein) und Fibula (Wadenbein)

9.5.3 Patella (Kniescheibe)

9.5.4 Art. genus als Ganzes

9.5.5 Bänder

9.5.6 Menisken

9.5.7 Art. tibiofibularis proximalis

9.6 Schnittbilder

10 Unterschenkel, Fußgelenke und Fuß

10.1 Überblick

10.1.1 Unterschenkel, Fußgelenke und Fuß

10.1.2 Regionen

10.2 Faszienhülle, oberflächliche ventrale Schichten

10.2.1 Fascia cruris

10.2.2 Fascia dorsalis pedis

10.2.3 Retinaculum musculorum extensorum

10.2.4 Oberflächliche Unterschenkelmuskulatur

10.2.5 Oberflächliche Muskulatur des Fußrückens

10.2.6 Tiefe Unterschenkelmuskulatur

10.2.7 Septum intermusculare cruris posterius und anterius

10.3 Dorsale Schichten

10.3.1 Fascia cruris

10.3.2 Retinaculum musculorum fibularium

10.3.3 Retinaculum musculorum flexorum

10.3.4 Plantaraponeurose (Aponeurosis plantaris)

10.3.5 Oberflächliche Flexorengruppe des Unterschenkels

10.3.6 Oberflächliche Muskeln der Fußsohle

10.3.7 Tiefe Flexorengruppe des Unterschenkels

10.3.8 Tiefe Muskeln der Fußsohle

10.3.9 Sesambeine (Ossa sesamoidea) am Großzehengrundgelenk

10.3.10 Fußgewölbe

10.4 Fuß- und Zehengelenke

10.4.1 Tibia (Schienbein) und Fibula (Wadenbein) (distaler Bereich)

10.4.2 Fußwurzel-, Mittelfuß- und Zehenknochen

10.4.3 Syndesmosis tibiofibularis

10.4.4 Oberes Sprunggelenk (Art. talocruralis)

10.4.5 Unteres Sprunggelenk

10.4.6 Fuß- und Zehengelenke

10.5 Nerven und Gefäße

10.5.1 N. ischiadicus

10.5.2 Arterien

10.5.3 Venen

10.5.4 Lymphbahnen und -knoten

10.6 Schnittbilder

11 Faszien

11.1 Faszien und Modelle der faszialen Verbindungen

11.1.1 Definition und Funktionalität

11.1.2 Behandlungshinweise

11.1.3 Strukturelle Verschiedenheiten von Faszien

11.1.4 Diaphragmen und ihre Bedeutung im Fasziensystem

11.1.5 Behandlungshinweise

11.1.6 Zentralsehne

11.1.7 Bogensehne

11.2 Myofasziale Wirkungsketten

11.2.1 Grundmodell

11.2.2 Oberflächliche Rückenlinie

11.2.3 Oberflächliche Frontallinie

11.2.4 Laterallinien

11.2.5 Spirallinien

11.2.6 Armlinien

11.2.7 Funktionelle Linien

11.2.8 Tiefe Frontallinie

12 Abkürzungen

13 Glossar

14 Literaturverzeichnis

Anschriften

Sachverzeichnis

Impressum/Access Code