Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Patmos Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

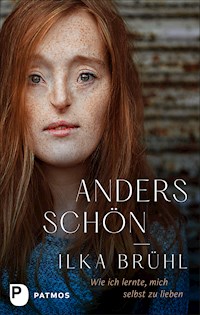

Ilka Brühl sieht anders aus. Sie kam mit einer Gesichtsspalte zur Welt, einer Fehlbildung von Nase, Stirn und Augen. In der Kindheit wurde sie als Hexe beschimpft, in ihrer Jugend zog sie sich zurück und haderte mit ihrem Aussehen. Der Weg zu mehr Selbstvertrauen war lang und steinig, doch er hat sich gelohnt. Heute hat sie ihr besonderes Aussehen zum Markenzeichen gemacht und zeigt sich als Model in den Medien und sozialen Netzwerken. Sie kämpft dafür, dass Schönheit als Vielfalt wahrgenommen wird. Ein bewegendes Buch über Selbstliebe trotz Anderssein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 152

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ilka Brühl

Anders schön

Wie ich lernte, mich selbst zu lieben

Patmos Verlag

Inhalt

Intro

Die Überraschung

Endlich Luft

Nicht die schon wieder

Hindernisse

Beinahe perfekt

Operation Nummer drei, ich komme!

Thriller

Cool sein

Wer schön sein will, muss leiden

Erste Liebe

Auf zu den Nerds

Es hat PING gemacht

Plan M

Mit wem hast du dich denn geprügelt?

Fake it until you make it

Fotosessions

Alter, ist die hässlich!

Don’t feed the trolls!

Ein Treffen in Köln

Mit dem Herzen woanders

Durch dick und dünn

Was ist schon normal?

Danke

Über die Autorin

Über das Buch

Impressum

Hinweise des Verlags

Für alle, die schon an mich geglaubt haben, als ich es selbst noch nicht konnte.

Intro

Schweinenase!«, er meinte mich.

Ein Junge aus der Parallelklasse starrte mich an und machte dabei grunzende Geräusche.

»Immerhin bin ich nicht so verblödet wie du«, konterte ich.

Auf den Mund gefallen war ich nicht, aber natürlich versetzte mir seine Beleidigung einen Stich. Ich sah ja wirklich nicht aus wie die anderen.

Ich wurde mit einer Fehlbildung geboren, einer Nasen-Lippen-Spalte, die ich oft als Gesichtsspalte bezeichne, weil mein ganzes Gesicht anders wirkt. Es betrifft meine krumme Nase mit überdimensionierten Nasenlöchern, meinen Mund und meine Augen. In der Kindheit litt ich noch nicht sonderlich darunter. Es gab so viele andere spannende Dinge zu tun, als mir darüber Gedanken zu machen, dass meine Lippe immer etwas hochgezogen war. Außerdem konnte ich damit für Erheiterung in der Klasse sorgen, weil ich mit einem Strohhalm trinken konnte, ohne den Mund zu öffnen: »Hey, schaut mal her, was ich kann, wollt ihr einen coolen Trick sehen?« Passenderweise war ein Schneidezahn um 90 Grad gedreht, sodass ich den Halm einfach durch die Zahnlücke führen konnte.

Besser du steuerst selbst, wann andere über dich lachen, als ernsthaft verspottet zu werden. Das war meine Devise.

Erst in der Pubertät bröckelte die Fassade. Ich überspielte vieles und in der richtigen Gesellschaft war ich keineswegs schüchtern. Aber um alles in der Welt hätte ich gerne ein normales Gesicht gehabt. Eines, das zum Verlieben einlud, und keines, das eine Hürde für andere war. Wie sollte ein Junge jemals Gefühle für mich entwickeln? Wie sollte jemand die legendären inneren Werte bei mir entdecken, wenn er vom Äußeren schon so abgeschreckt war, dass er mich nicht weiter kennenlernen wollte? Und was für innere Werte sollten das überhaupt sein? Hatte der Junge aus der Parallelklasse recht? War ich ein Freak? Verdammt zu lebenslanger Einsamkeit? Düstere Aussichten für ein junges Mädchen. Doch zum Glück kam alles anders …

Aber der Reihe nach.

Die Überraschung

Der Tag meiner Geburt war einer dieser ungemütlichen Wintertage, die wir in Norddeutschland oft erleben, grau und nass – von wegen Winter Wonderland. Mein Vater schaute sorgenvoll aus dem Fenster, ob er meine Mutter bei diesem Schmuddelwetter sicher in die Klinik fahren konnte, so nervös, wie er war. Denn die Wehen hatten eingesetzt. Meine Mutter hatte es sich in einem Sessel bequem gemacht, soweit eine einigermaßen komfortable Sitzposition möglich war. Eine gewisse Aufregung breitete sich vor ihrer ersten Geburt in ihr aus, aber im Grunde war sie entspannt. Es deutete nichts darauf hin, dass mit mir irgendetwas nicht stimmen könnte. Die Vorsorgeuntersuchungen waren alle unauffällig und so warteten meine Eltern zuversichtlich auf den Moment, an dem es endlich losgehen sollte, und freuten sich auf die Geburt ihrer ersten Tochter.

Während der Autofahrt waren beide still. Das Radio lief, aber sie hingen ihren Gedanken nach. Was muss das für ein Gefühl sein, gleich Eltern zu werden? Innerhalb kürzester Zeit stellt sich das ganze Leben auf den Kopf. Mein Vater warf immer wieder Blicke zu meiner Mutter hinüber, die mit geschlossenen Augen und den Händen auf dem Bauch auf dem Beifahrersitz saß. Wie gerne würde er sie bei dem unterstützen, was gleich auf sie zukam. Etwas ausrichten konnte er nicht. Sie hatten allerlei über Geburten gelesen und gehört. Wie würde es bei ihnen werden?

Diese Gedanken wurden unterbrochen, als sie den Parkplatz erreichten. Mein Vater nahm das Gepäck und half meiner Mutter aus dem Auto. Die Wehen kamen mittlerweile in kurzen Abständen und ab da ging es relativ schnell.

Als protestierendes Kindergeschrei ertönte, konnte meine Mutter es gar nicht abwarten, ihr Kind in die Arme zu schließen. Die Krankenschwestern wechselten einen Blick, den sie nicht deuten konnte.

»Was ist denn los?« Ängstlich sah meine Mutter die Krankenschwester an. Stimmte etwas nicht? Eben noch hatte sie sich völlig kaputt gefühlt, doch nun erwachte die Löwenmutter in ihr. Etwas war nicht in Ordnung, das merkte sie.

In dem Moment legte ihr die Hebamme das Baby auf den Bauch. Es kam ihr so klein und zerbrechlich vor. Da sah sie es auch. Mit dem Gesicht stimmte etwas nicht …

Der Arzt erklärte meinen Eltern in ruhigem Ton, was mit mir los war: »Ihre Tochter hat eine Lippen-Kiefer-Gaumen-Fehlbildung. Das Gesicht ist nicht richtig zusammengewachsen. Auf den ersten Blick erkenne ich eine Nasen-Lippen-Spalte, doch wir müssen überprüfen, ob Kiefer und Gaumen auch betroffen sind. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist heutzutage kein Problem mehr.«

Kein Problem mehr? Was sollten sie mit dieser Information anfangen? In einem Moment war da die pure Freude, dass die Schwangerschaft ein Ende hatte und sie ihr Kind in den Armen halten konnten. Das hatten sie geschaffen. Jetzt waren sie eine richtige Familie. Aber wie würde es weitergehen? Was für Konsequenzen hatte diese Fehlbildung? Würde für ihre Tochter ein normales Leben möglich sein? Meine Mutter drückte ihr Neugeborenes an sich. In dem Moment war klar, dass es nichts ändern würde. Wie ungewiss die Zukunft auch war, sie liebte ihr Kind jetzt schon.

Doch zunächst wurden wir voneinander getrennt, weil ich in ein anderes Krankenhaus transportiert wurde. Für meine Mutter war das nicht leicht. Nachdem sie neun Monate ein Kind im Bauch getragen und es unter großen Schmerzen zur Welt gebracht hatte, wollte sie es nur bei sich haben. Mein Vater konnte mich zwar begleiten, aber wer lässt schon gerne seine Frau allein, die gerade eine Geburt hinter sich hatte? Es war nicht dieser Bilderbuchmoment, den sich werdende Eltern immer ausmalen. Stattdessen saß mein Vater vor einem Glaskasten, in dem ich lag, und meine Mutter war völlig allein.

»Ihre Tochter kann nicht durch die Nase atmen. Die Atemwege darin sind zugewachsen«, eröffnete ein Arzt meinem Vater. Seit meiner Geburt waren zwei Tage vergangen. Verarbeitet hatten sie das alles noch nicht, aber ein Hauch Normalität war eingekehrt. Und nun das. Der Arzt hatte mich lange beobachtet und festgestellt, dass ich Schwierigkeiten beim Atmen hatte. Im Mutterleib werden Kinder über die Nabelschnur mit Sauerstoff versorgt. In den ersten Lebensmonaten atmen Babys ausschließlich durch die Nase. Die Mundatmung muss mühsam erlernt werden. Der Arzt war also zurecht verwundert, dass ich alle paar Sekunden angestrengt durch den Mund nach Luft schnappte. Normalerweise ist die Nasenatmung einer der ersten Vorgänge, die nach der Geburt überprüft wurden. Bei mir muss diese Kontrolle durch den Krankenhauswechsel auf der Strecke geblieben sein. Alle glaubten, das andere Ärzteteam hätte das erledigt. Jetzt war Eile geboten, denn ich bekam kaum Luft. Die Verwachsungen in der Nase mussten entfernt werden. Noch keine Woche auf der Welt, stand mir die erste Operation bevor.

Endlich Luft

Meine Mutter hatte sich die Zeit nach der Geburt sicher anders vorgestellt. Bald nach Hause aufs gemütliche Sofa zur Erholung von den Strapazen, neben sich ein glucksendes, hungriges und natürlich gesundes Baby, die Verwandten kommen mit Kuchen und Blumen vorbei. Aber wir mussten erst mal im Krankenhaus bleiben.

Die Gesamtsituation war für alle belastend. Durch die Trennung – ein Familienzimmer hatten wir nicht bekommen – und meine Atemprobleme klappte es mit dem Stillen nicht, sodass ich über eine Flasche ernährt wurde.

Umso mehr setzten meine Eltern ihre Hoffnung in die erste Operation. Dabei wurde das blockierende Gewebe in der Nase durchtrennt und dann zwei Röhrchen eingesetzt. Diese sollten verhindern, dass die Öffnungen wieder zuwachsen. Nach ungefähr sieben Monaten könnte man die Platzhalter entfernen, ohne eine Rückbildung zu befürchten.

Die Zeit des Eingriffs kam ihnen ewig vor. Ob alles gut ging? Die Vorstellung, wie ein Ärzteteam mit ihren Geräten in dieser winzigen Nase herumhantierte, machte sie ganz kirre. Auch wenn es ein Routineeingriff war, konnte so vieles schiefgehen. Manche Babys wachten beispielsweise nicht mehr aus der Narkose auf. Endlich wurden die quälenden Gedanken unterbrochen, als der Arzt aus dem OP-Saal kam. Er sah geschafft, aber zufrieden aus. Das bedeutete etwas Positives, oder?

»Wir konnten die Blockaden komplett entfernen und die Atemhilfen einsetzen.«

Erleichterung durchfuhr meine Eltern. »Das ist ja großartig, wann können wir zu ihr?«

»Sie muss noch ein bisschen beobachtet werden, aber wir bringen sie Ihnen bald zurück.«

Geschafft. Noch nicht mal eine Woche auf der Welt, hatte ich das Leben meiner Eltern schon gewaltig auf den Kopf gestellt.

Auf vertraute Momente daheim müssten wir weiterhin verzichten. Ich lag im Brutkasten, um mich von den Strapazen der Operation zu erholen. Meine Eltern pendelten täglich zwischen unserer Wohnung und dem Krankenhaus hin und her. Die Verwandten, die mich sehen wollten, mussten sich in grüne Krankenhauskittel hüllen, um keine Keime einzuschleppen. Wie haben sie sich gefühlt beim Anblick eines frisch operierten Babys mit geschwollenem Gesicht? Hatten sie Mitleid mit meinen Eltern? Empfanden sie Abscheu? Wenn ich Fotos aus der Zeit betrachte, glaube ich das nicht. Alle strahlen und wirken trotz der ungeplanten Umstände wie stolze Verwandte. Auch meine Eltern sehen glücklich aus auf diesen Fotos. Um nichts auf der Welt würden sie ihr Kind wieder hergeben.

Ein paar Wochen später wurde ich entlassen und durfte nach Hause. Aber es blieb aufregend für meine Eltern. Beim ersten Kind fehlt einem die Erfahrung. Dauernde Zweifel, ob man alles richtig macht. Warum schreit das Baby denn so viel? Wieso ist es jetzt so still? Muss ich mehr tun oder weniger?

Und meine Spalte brachte zusätzliche Tücken mit sich. Über die Röhrchen ließ es sich einigermaßen atmen, doch diese setzten sich schnell zu. Die Lösung? Sie mit einer Art Ministaubsauger zu leeren. Manchmal waren die Atemhilfen so verkrustet, dass sie erst mit Kochsalzlösung eingeweicht werden mussten. Trotzdem war die anschließende Reinigung unangenehm, weshalb sie von großem Babygeschrei begleitet wurde. An manchen Tagen musste mein Vater ran. Dem fiel es etwas leichter, einmal beherzt zu agieren, mit dem Wissen, dass sich die Prozedur sonst noch länger hinziehen würde.

Im Grunde habe ich ihnen also einen Gefallen getan, als ich mir die lästigen Dinger nach vier Monaten selbst rauszog. Schwierig war das nicht, denn sie wurden nur von einem Tape fixiert. Ein kurzer Blick zu mir, irgendwas war anders … nur was? Die Röhrchen fehlten, Panik! Konnte einem dieses Kind denn nicht einmal eine ruhige Minute gönnen? Erneut ins Krankenhaus. Dort konnte der Schaden zwar behoben werden, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder Hand anlegen würde. Es musste etwas geschehen, denn ohne die Röhrchen in der Nase drohte ich zu ersticken.

Was für ein glücklicher Zufall, dass der Chef der Notaufnahme am Schichtende noch mal seinen Blick über die Patienten schweifen ließ und noch mal entdeckte. Er erinnerte sich, uns hier häufiger gesehen zu haben, und kam mit meinen Eltern ins Gespräch. So verriet er ihnen, dass sein ehemaliger Professor in Hamburg eine fortschrittliche Operationsmethode entwickelt hat. Er könne meine zugewachsenen Atemwege komplett durch den Gaumen operieren, um äußere Narbenbildung zu verhindern. Außerdem ist die Zugänglichkeit durch die kleine Nase ungünstig, was den Eingriff erschwert und häufig zu weiteren Verformungen führt.

Jetzt galt es nur, einen Termin zu bekommen. Wir hatten Glück und wurden kurze Zeit später in Hamburg vorstellig. Schon den ganzen Tag waren meine Eltern aufgeregt, ob man uns würde helfen können. War die Methode geeignet? Sie erzählten dem Professor von meiner Harakiri-Aktion und er begann, mich zu untersuchen.

»Von diesen Röhrchen halte ich eh nicht viel, da nur ein kleiner Durchgang für die Luft entsteht. Oft wächst dieser dann nach der Entnahme teilweise wieder zu. Wird hingegen der Gaumen geöffnet, kann ich großzügiger aufräumen und die Atmung verbessern.«

Das klang doch nach einer Lösung! Kurz darauf wurde ich erneut operiert. Meine Mutter durfte diesmal in einem Beistellbett mit mir im gleichen Raum schlafen und mein Vater hatte sich ein Hotel gegenüber gebucht. Frisch nach dem Eingriff war mein Gesicht angeschwollen und blutig. Doch spätestens als die Wunden verheilt waren, konnte man erkennen, wie viel die Operation gebracht hatte. Optisch fiel sofort ins Auge, dass die Röhrchen weg waren. Außerdem wurde die Haut unter der Nase verbunden und meine Lippe korrigiert. Vorher konnte man zwischen dem rechten Nasenloch und dem Mund auf weiches Gewebe schauen, das sich rosa von der Haut abhob. Das war geschlossen worden, wodurch ich »normaler« aussah. Es blieb zwar die Asymmetrie, aber mein Erscheinungsbild war wesentlich unauffälliger geworden. Beim anschließenden Nachsorgetermin zeigte sich der Professor zufrieden und so standen erst mal keine weiteren Eingriffe an.

Aber nicht nur mein Aussehen wurde verbessert. Zum ersten Mal in meinem kurzen Leben bekam ich vernünftig Luft! Das mühsame Atmen hatte ein Ende. Nicht nur das Trinken wurde leichter, ich blühte insgesamt auf. Vorher träge und schlapp, wurde ich nun aktiv. Der Grundstein für das quirlige Kind, das ich werden sollte, war gelegt.

Ich bin mir sicher, dass das Verhalten meiner Eltern eine große Rolle für meine Entwicklung gespielt hat. Sie waren stets liebevoll zu mir. In der Anfangszeit im Krankenhaus waren sie jeden Tag bei mir, weil die Ärzte ihnen versichert hatten, dass ihre Nähe mir guttue. Für sie war das selbstverständlich, aber sie hörten von Fällen, in denen Eltern nicht zu ihren »besonderen« Kindern stehen konnten. Manche waren mit dieser Situation so überfordert, dass es ihnen nicht möglich war, ihren Nachwuchs zu lieben. Da hatte ich großes Glück. Meine Eltern ermöglichten mir wichtige Operationen, versuchten aber nicht, mich zu ändern. Sie standen selbstbewusst zu ihrem Kind, egal ob andere mich anglotzten oder mitleidig in den Kinderwagen lugten.

Nach dem Eingriff in Hamburg kehrte erst mal Normalität ein. Die ersten Lebensjahre verbrachte ich deshalb wie andere Kinder. Als ich zwei Jahre alt war, wurde meine Schwester geboren, die gesund auf die Welt kam. Natürlich eine Erleichterung für meine Eltern, weil sie sich weniger Sorgen um ihr Kind machen mussten. Aber sie hätten auch ein zweites Kind mit einer Fehlbildung geliebt, darauf hatten sie sich innerlich vorbereitet. Sie hatten sich von Anfang an zwei Kinder gewünscht. Wir wuchsen zusammen auf und wurden gleich behandelt. Ich war nicht der Schandfleck mit Makel und meine Schwester die lang ersehnte Hoffnung auf Normalität. Da ich keine Einschränkungen hatte, lebten wir genauso wie jede vierköpfige Familie. Rückfragen von uns oder anderen Kindern zu meiner Spalte wurden stets ehrlich beantwortet, aber im gleichen Atemzug erklärt, dass das nichts Komisches sei. Manche Menschen hätten eben ein symmetrisches Gesicht, andere nicht. Dieser bedingungslose Rückhalt, ohne in Watte gepackt zu werden, war entscheidend für meinen Werdegang.

Nicht die schon wieder

Wir spielen nicht mit Hexen!«

Wie, was, wo? Verdutzt sah ich mich um. Meinten die etwa mich? Wir hockten unter dem Spielturm aus Holz im Kindergarten. Hier konnten uns die Erzieherinnen nicht hören. Ein kleiner blond gelockter Engel grinste mich böse an. So kannten ihre Eltern sie bestimmt nicht. Da ich die beiden nach wie vor ungläubig anstarrte, fügte ihre Freundin hinzu: »Hau ab. Wir spielen gerade Prinzessin und dafür bist du zu hässlich.«

Bedröppelt zog ich von dannen. Den restlichen Tag hielt ich mich abseits der Gruppe, stocherte nur mit meiner Schaufel im Sand und hing meinen Gedanken nach. Als mein Vater später kam, um mich abzuholen, bemerkte er sofort, wie betrübt ich war. Er war Vorsitzender des Kindergartens und deswegen häufiger da. Dadurch waren ihm die beiden Mädchen schon öfter aufgefallen. Er ließ sich auf eine Bank nieder und hob mich behutsam auf seinen Schoß. Ich klammerte mich an ihn, wie an einen großen Teddybären. In dicken Krokodilstränen brach der Kummer aus mir heraus, der sich den ganzen Tag angestaut hatte. Hier bei Papa ging es mir direkt besser. Ganz vergessen war die Geschichte noch nicht, aber weit in den Hinterkopf verbannt. Mein Vater hatte eine sehr beruhigende Wirkung auf mich. Er war kein Mensch großer Emotionen, sondern strahlte eine beständige Ruhe aus. Das lag bestimmt auch an der großen Brille und den zurückgehenden Haaren. Auf ihn konnte ich mich immer verlassen. Als mein Freund Janni mich so sah, schlich er erst verhalten um uns herum. Lange hielt die Zurückhaltung jedoch nicht an.

»Warum weinst du, Ilka?«, fragte der Junge mit den verschlissenen Klamotten.

Noch immer an meinen Vater geklammert, murmelte ich: »Weil Lena und Sarah gesagt haben, dass ich hässlich bin.«

Daraufhin schnitt Janni eine Grimasse und erwiderte: »Ist doch egal, was die Pupsfurzis sagen. Dafür mag ich dich viel lieber!« Damit war die Sache für ihn gegessen. Er grinste mich an. Jetzt ging es mir wirklich besser. Wir verabschiedeten uns von ihm und machten uns auf den Weg nach Hause.

Tage wie dieser kamen vor und machten mich traurig. Aber sie waren in diesem Alter von vier oder fünf Jahren eher selten. Und der Trost meiner Eltern war wie ein dickes Polster, auf das ich weich fiel.

Meine größte Sorge war nicht mein Aussehen, sondern die Frage, wo ich das nächste Eis herbekam und wie ich noch höher schaukeln konnte. Ich lief nicht durch die Gegend und zweifelte permanent an mir. Die meisten Menschen akzeptierten mich, wie ich war. Einfach Ilka. Ein kleines Mädchen, das liebend gerne Spiele erfand und herumtobte. Ein richtiger Wildfang, wenn ich mich sicher fühlte. Und das tat ich die meiste Zeit.

Wir lebten in einer hübschen Mietwohnung in einem roten Backsteinhaus. Dort hatte ich alles, was ich brauchte. Ein Zimmer voller spannender Spielsachen für kalte, regnerische Tage. Playmobil, Werkzeuge, Malsachen – damit konnte man mich begeistern. Ansonsten fand man mich draußen an. Vermutlich ziemlich schmuddelig. Ich liebte alles, was Dreck macht. Eine grazile Prinzessin war ich nicht – eher Ronja Räubertochter. Denn ich wusste genau, was ich wollte, und konnte eine richtig große Klappe haben und den Ton angeben, wenn es darum ging, mit anderen Kindern eine Höhle im Wald zu erforschen oder einen Bachlauf aufzustauen.

Neben dem Haus befand sich ein großer Spielplatz. In der Bäckerei um die Ecke gab es diese leckeren Pizzabrötchen und Rumkugeln. Und auch das Schwimmbad war nicht weit weg. Es war herrlich!