Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BeBra Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Andreas Dresen gehört zu den bedeutendsten deutschen Filmregisseuren. Ob "Halbe Treppe", "Sommer vorm Balkon", "Wolke 9", "Halt auf freier Strecke" oder zuletzt "Gundermann" – seine Filme hinterlassen Spuren, sind preisgekrönt, begeistern oder verstören, zeigen in jedem Fall Haltung. Für Dresen ist Arbeit Glück, und Filmen und Theater sind Spiel. Wenn beides zusammenkommt, ist das: Glücks Spiel. Im Gespräch mit Hans-Dieter Schütt kommt neben Arbeit und Spiel aber auch ganz Privates zur Sprache. So entsteht das Porträt eines Künstlers, der sich – bodenständig und bescheiden – immer wieder den großen Fragen unserer Zeit widmet. Mit über 45 Fotos sowie Texten von Andreas Dresen, Laila Stieler und Wolfgang Kohlhaase Zweite, völlig überarbeitete und ergänzte Auflage des gleichnamigen Bestsellers "Der große Realist des deutschen Kinos." SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hans-Dieter Schütt

ANDREAS DRESENGlücks Spiel

Porträt eines Regisseurs

Bildquellen

Archiv Andreas Dresen: S. 7, 47, 97, 101, 105, 108, 114 u., 122 o., 147, 162, 167, 176, 195, 228 / Berlinale: S. 233 / Constantin Film: S. 285 / Peter Hartwig: S. 24, 32, 74, 94, 227, 241, 267, 273, 280, 297 / Andreas Höfer: S. 122 u., 159, 289 / Steffen Junghans/Senator: S. 55, 57, 87 / Anke Neugebauer: S. 303 / Pandora Film: S. 249 / Rommelfilm: S. 69, 62, 235, 239 o., 257 u. / Schweriner Volkszeitung: S. 114 o. / Thomas Spikermann: S. 197 / Manfred Thomas: S. 103, 234, 257 o. / Ufa: S. 141

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CDROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.

ebook im be.bra verlag, 2020

© der Originalausgabe:

be.bra verlag GmbH

Berlin-Brandenburg, 2020

KulturBrauerei Haus 2

Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin

Lektorat: Ingrid Kirschey-Feix, Berlin

Umschlag: typegerecht berlin

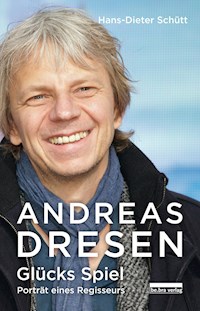

Titelfoto: © ullstein bild / Popow

ISBN 978-3-8393-0149-4 (epub)

ISBN 978-3-89809-172-5 (print)

www.bebraverlag.de

INHALT

HANS-DIETER SCHÜTTKino

Das erste Gesprächüber Corona und Kollektivität, Gundermann und Geschichtsbilder, Hollywood und Ukulele, Filmkarriere und Verbrüderung in der Arbeit

Das zweite Gesprächüber Fehlbesetzungen und Spielleitung, Ruhm und Axel Prahl, Lebenszeit am Schneidetisch, Kunst und Handwerk

Das dritte Gesprächüber Kindheit und erste Theatererfahrung, Väter und Inszenierungen, Amateurfilme und Überwachung, Armee und Angst

Andreas Dresen über Christoph Schroth

Barbara Bachmann über Andreas Dresen

Das vierte Gesprächüber Grundlagenstudium und Ideale, Lothar Bisky und belegte Brötchen, »Stilles Land« und Patagonien

Zwischendrin

ANDREAS DRESENZustands Beschreibung

ANDREAS DRESENBack in the USSR

Das fünfte Gesprächüber Berlinale und Currywurst, Zukunft und Gwisdeks Nachtgestalt, Immobilienkauf und Naivität, reale Verluste und das Rüstzeug fürs Leben

Das sechste Gesprächüber Träume und Nachbau der Welt, Untote aus dem Osten und Richteramt, Glücks Spiel und Lebensrezepturen

Nach-Sätze

LAILA STIELERDas Naheliegende und Fernzüge

WOLFGANG KOHLHAASERegie: Andreas Dresen

Anhang

Abspann

ADOLF DRESEN

Für den kleinen Andreas, als er einmal viel Pech hatte

Am Stock, damit sie stehen kann,

Bindt Andi seine Blume an.

Die Winde Winde wehen,

Die Blume will nicht stehen,

Und eh ihr eine Blüte glückt,

Ist sie geknickt und abgepflückt.

Doch was sind das für Faxen?

Der Stock fängt an zu wachsen,

Der Stock will Stock nicht bleiben,

Will selber Blätter treiben,

Stolz trägt er eines Tags als Strauch

Nun selber eine Blüte auch.

So kommt verflixt und hinterrücks

Doch noch der Augenblick des Glücks.

Andreas Dresen auf Sommertour mit eigenen Amateurfilmen

HANS-DIETER SCHÜTT

Kino

1.

Der Schock ist ehrlich. Ich traue meinen Augen nicht. Da, auf der Hollywoodschaukel, sitzt Gerhard Gundermann, im Jogginghosenlook. Ja, er. Das Schniefen, das Schlaksige, der sprachliche Schnodder. Der Zopf. Die Musikalität. Es ist Nachmittag, Kaffeezeit. Der Garten des Hauses in Spreetal.

Aber es ist doch 2017! Fast zwanzig Jahre nach dem Tod des Arbeiters und Sängers. Und Spreetal ist in Wahrheit Gelsenkirchen. Wahrheit? Kino will nicht Wahrheit, sondern Wahrhaftigkeit. Und braucht keine reale Geografie, um Welt zu werden. Unglaublich – als sei das alles nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und irgendwie doch.

Gundermann, das ist der Schauspieler Alexander Scheer. Die Zähne sind natürlich eine Prothese, die Scheer eine Weile auch privat trug. Schauspielen? Weit mehr. Und mehr sogar als Verwandlung: Anverwandlung. Besessenheit ist ein Raubtier, es ernährt sich von Einverleibung.

Es ist in jenem Oktober 2017 früh um sieben, gedreht aber wird eine Szene am Nachmittag: Kaffeezeit. Ich stehe in einer der Kulissen zum Film »Gundermann«, den Andreas Dresen gerade dreht. Das Buch schrieb Laila Stieler, die langjährige Arbeitspartnerin. Langgehegt, dieses Projekt. Es hat viel mit Dresen selbst zu tun, mit seinem Blick auf jüngere deutsche Geschichte. Er sei ein Wächter über die Nuancen«, notierte Wolfgang Kohlhaase über Dresen, er meint die Methode der Regie – und eine Lebensweise. Die Weise, Welt zu beobachten, die kleine wie die große.

Filme von Dresen. Sei es jener ungelenk emphatische Theatermann in »Stilles Land«, der sich in DDR-Wendezeiten in der Provinz an Beckett versucht; sei es das Chaos der Paarbildung in »Halbe Treppe«; seien es die beiden jungen Sehnsuchtsfrauen in ihrem »Sommer vorm Balkon«; sei es das Wagnis einer späten Liebe in »Wolke 9« – Kunst, der Verse von Gundermann vorangestellt sein könnte: »ich bin nicht hier um zu gewinnen / ich bin am leben um es zu verliern / wo nichts verloren wird / ist nichts zu finden / und wer sich wärmen will muss erstmal friern.« Dresens Filme: Die Siege stürzend spüren, und den Aufflug erdenschwer erfahren. Aber letztlich springt man beherzt auf den Zug des Lebens auf. Wenn nicht das Sterben gerade gnadenlos trivial und der Krebs kalt zuschlägt und zum »Halt auf freier Strecke« zwingt. Leben, das heißt immer auch: Es wird der Wunsch bleiben, nicht wissen zu wollen, wann uns das Unglück erreicht, das nicht im Kalender steht.

2.

Gundermann: der Poet aus dem Tagebau. Ein anstrengender Avantgardist des sozialistischen Engagements, des unablässigen Drachentötens. Von Johannes R. Becher gibt es eine treffliche Definition für Begabung: Es sei die Fähigkeit, in gesellschaftlich aufschlussreiche Situationen zu geraten. Gundermann, das war Tagebau, Bühne, Armee, Stasi, Umschulungswerkstatt – trächtige Orte für gesellschaftlich sehr aufschlussreiche Situationen, in denen er als Erfahrungssüchtiger lebte. Er war so unbenutzbar, wie er gierig darauf war, nützlich zu sein. Aus Enttäuschungen ging er nicht fliehend, sondern arbeitend. Sein lyrisches Werk weiß viel vom Leben: Aufbau ist Arbeit – am Untergang. Was aber bleibt, ist die Gangart: zum Beispiel, dass man für ein Ziel quer über die Gleise geht. Eine Gangart Gundermanns. Und die Spielart Scheers, dieses faszinierenden Castorf-Spielers. Ein Räudiger des Romantischen. Der akzeptiert für seine Gipfelrouten keine warnenden, mäßigenden Entfernungsangaben. Einer, der nie bereit ist, bloß die Strichfassung von Sehnsüchten zu spielen. Und zu leben.

Scheer als Gundermann, Scheer im Gundermann – das ist doch nichts, was in diese olle Stasimülltüte passt, in den einige Kritiker den Dresen-Film stopften. Dresen und Ensemble wühlen und weben bezwingend im Gleichnis: Du willst gut sein – und wirst schuldig; Verrat, Versagen, das ist nichts, was man absichtlich macht, es ist ein Licht, das dich mitnimmt, ein stechender Blitz. Bis es dir vielleicht schwarz wird vor Augen. Bis Winter in dir umgeht. Kalt ist der Tod, doch kälter ist plötzlich, was dich wärmen sollte: der hohe Sinn, der tiefe Glaube, die große Idee.

Andreas Dresen erzählt davon, dass wir Unvorhersehbare sind, denen der letzte Halt immer fehlen wird – und diese Unbestimmtheit unseres Wesens wird just dort größer, wo wir sie beenden wollen. Leg deinen Kopf in den Schoß eines hehren Ziels – das tut gut. Das tut so gut, dass du die Guillotine nicht ahnst. Hahn im Korb? Ja. Nee! Kopf im Korb. Jetzt heb ihn wieder, den Kopf! Auch wenn es ihn gekostet hat. Das spielt dieser Kerl! Dieser Wahnsinns-Scheer. Ein Schweben und eine Schwere, genau das, was uns zwischen Himmel und Erde so wundersam fassungslos und so ehrenwert schwach hält. Wenn Gundermann außerirdisch ist, ist es Scheer auch. Und Gundermann ist auf jeden Fall außerirdisch. Der Engel über dem Braunkohlenrevier, der an seinen Flügeln besonders die schwarzen Ränder liebte: Tagebau und Trauer, Asche und Phönix. Sonnenflüge wie Ikarus: jener Einzige, dem noch der Sturz als Flug angerechnet wurde. Das alles bringt Dresen im Zuschauer, in mir zum Klingen.

3.

»Gundermann« ist 2019 zum Abräumer beim Deutschen Filmpreis geworden. Es macht Freude, just diesem Film nachzudenken, ihm nachzufühlen. Dem Helden und dem, der ihn spielt. Und der ihn spielt, ist ein Großer – Dresen besitzt in seiner Arbeit seit jeher eine unaufwändige, aber sichere Gabe, Bedeutende deutscher Schauspielkunst mit noch unbekannten (jungen!) Darstellern zu mischen. Michael Gwisdek, Corinna Harfouch, Henry Hübchen, Justus von Dohnányi, Steffi Kühnert, Gabriela Maria Schmeide, Dominique Horwitz, Charly Hübner, Valery Tscheplanowa, und auf der anderen Seite – als Beispiel – die Jungs im Film »Als wir träumten«; das Dresen-Set eben immer auch als Entdeckungsort. Und mag Scheer schon in vielen Filmen mitgespielt haben: Dresen hat ihn zu einem Gipfel geführt: Auf ein Gesetz, das alles ins gerechte Lot brächte, ist Existenz nicht zu bauen. Im Gewalt-Akt, der die Logik und das Gewohnte sprengt, liegt die rampensäuische Kraft dieses Körperpoeten: Das, was den Unterschied macht im Leben, ist nur in der Verausgabung begreifbar. Ja, schnieft Gundi. Und zu seinem erhebenden Film-Schicksal gehört jenes Eindringliche, das von Gestalten rundum ausgeht – deren Interpreten längst grandioser Dresen-Standard sind: Thorsten Merten, Axel Prahl, Milan Peschel. Und eben Alexander Scheer …, ein Erfinder der ganz neuen Glühbirne: Die muss erst durchknallen, ehe sie dann leuchtet wie eine Sonnenkonkurrenz. Ein krasser

Akrobat – gern in Schlapphut-Pose zwischen Alain Delons Eis- und Humphrey Bogarts Weichgesicht –, der braucht Raum, braucht Publikum. Er reißt auf. Er hat das dritte Geschlecht: ruppig und tänzerisch; uralt und urknäbisch; im Schmächtigen auch eisenstemmsüchtig. Mit einem Tempo, das derart durch Kurven rast, dass man immer auch die Hitze der Bremsbeläge riecht.

4.

Gundermann. Ob auf dem Bagger oder auf der Bühne: Er konnte nicht anders leben als schutzlos. Das hat ihn hervorgebracht. Das hat ihn zerschlissen. Das hält ihn groß, also seine Poesie. Er ist ein großer deutscher Dichter. Es ist, als habe jemand von den Antworten zurück zu den Fragen gefunden, es ist dies stets die schwierigste Expedition. Er hatte eine herrliche Freude daran, sich nicht zu ernüchtern. Gundermann – wieder dieser Punkt, wo er sich mit Scheer trifft: Man muss die Welt nicht leben, wie sie uns gern hätte, aber man kann die Welt gern haben, indem man sie und sich selbst reich hält an unerfüllten Träumen.

Dichter erzählen dir, was Schönheit ist: wenn das Leben an gefährdeten Stellen Glück hat. Die gefährdeten Stellen bleiben. Das Glück nicht. Aber durch das, was dieser grandiose Scheer spielt, hast du ein Bild davon. Nicht nur ein Bild. Einen ganzen Film, Regie: Andreas Dresen.

Dresens Filme liefen niemals nur einfach, sie mussten oft genug kämpfen. Das Renommee dieses Regisseurs, der Charakter seiner Kunst erwiesen sich kaum im Magnetismus der Massentauglichkeit; da wirkte eher die Beharrlichkeit einer Menschenliebe jenseits von Grelle, Glanz und Grandezza. »Nachtgestalten« endet mit dem Bild eines brennenden Autos vor Meeresufer. Der aufwühlend abwehrende, doch ebenso flehende, verlorene Blick der jugendlichen Brandstifter: wie ein früher Brückenschlag zum Film »Als wir träumten« fast zwanzig Jahre später, die Verfilmung des rauen Romans von Clemens Meyer. Auch so ein Film, der sich im Kino durchtrotzen musste, vielleicht, weil er nicht jenen Dresen bot, den viele erwarteten. Andreas Platthaus von der FAZ freilich schrieb von »Weltklassekino«.

5.

Das Kino. »Den Herren Auguste und Louis Lumière ist es gelungen, die mit der camera gemachten Aufnahmen mittels eines von ihnen construirten Apparates unter hellster elektronischer Beleuchtung auf die Leinwand zu projicieren, so daß der Beschauer in dem Wahn ist, den in vollste Bewegung gesetzten Gegenstand in natura vor Augen zu haben.« So beschrieb es die »Hamburger Börsen-Halle« am 10. Juni 1896. Das Kino war ein halbes Jahr alt, Europa schüttelte entsetzt den Kopf: Auf Ideen kommen die Leute … Der erste Lumière-Film zeigt Arbeiterinnen und Arbeiter beim Verlassen einer Fabrik. Den ersten Filmgag erfanden die Lumières im »Begossenen Begießer«: Ein Gärtner blickt in einen Schlauch, aus dem kein Wasser kommt, weil ein böser Bube auf dem Schlauch steht – als er ihn freigibt, wird der Begießer begossen. Alle frühen Filme der Lumières umfassten lediglich eine einzige Einstellung, die mit feststehender Kamera so lange aufgenommen wurde, wie die 17 Meter Film in der Kassette reichten.

Kino. Ist das bald eine aussterbende Art? Verschlungen demnächst von der Technik, die das Ganze doch gebar? In Bälde kein fiebrig genossenes Gemeinschaftserlebnis mehr, sondern nur noch eine Farbdroge für heimische Wände? Schon bieten sich Größtbildschirme an, für die Wohnlager der Endverbraucher, die Entspannungshöhlen der Massen von Individualisten.

Kino. Der große literarische Reisende Bruce Chatwin hat afrikanische Kinder nach ihren Sehnsüchten befragt, und sie erzählten ihm den Traum vom Kino, den ihnen die Eltern erzählt hatten, die ihn wiederum von ihren Eltern gehört hatten – denn diese sehr Alten waren die Einzigen, die je in die ferne Welt des Westens gereist waren, und dort gab es diese seltsamen Häuser, in denen es langsam dunkel wurde, und dann, aus der wundervollen Verteilung von Licht und Schatten, kam von einer großen, anfangs nur weißen Wand Bewegung in den Raum; aus einem unablässig flimmernden Strahl, der von ganz hinten über die Köpfe der Zuschauer auf besagte weiße Wand prallte, erwuchsen plötzlich lebendige Menschen.

Kino. Die Geschichte des Mediums, seiner Mysterien, seiner Magie ist eine Geschichte der menschlichen Emanzipation von der Welt – um die Welt in Erfindungen, als Wunder und Wunde, neu zu begreifen. Immer ist das Kino jener enge düstere Raum, in dem aber ein Aufatmen stattfindet wie sonst nur in luftig-fernsten Weiten.

Der österreichische Erzähler Christoph Ransmayr berichtet in seiner Reportage »The Last Picture Show« von einer vernichteten Gegend im Osten Sri Lankas, ruinös herüberragend aus den Zeiten des Krieges zwischen tamilischen Separatisten und der singalesischen Armee. Ein Mönch zeigt dem Schriftsteller das zerschossene, inzwischen grün überwucherte Kino von Pottuvil, zwischen dessen kaputten, verkohlten Stuhlreihen grasen die Wasserbüffel. »Wer weiß, sagte der Mönch, vielleicht werde das Kino eher wiedererstehen als sein versunkenes Heiligtum. Was sei schließlich schöner und leichter als ein Theater, dessen Krieger, Heilige und Könige, ja sogar Sturmfluten und Elefanten aus Licht! bestünden, aus nichts anderem als Licht.«

In einem anderen Text schreibt Ransmayr über die irische Küstenlandschaft und beschwört mit ausschwingend heiterer Leidenschaft »Die dritte Luft«. Die erste Luft, die der Mensch benötige, enthalte »alle Gerüche und Geräusche des Anfangs, der engsten und geheimsten Umgebung, den Geruch der Wolljacke und der Haut der Mutter, den Klang ihrer Stimme, wenn sie aus dem offenen Fenster den Namen des Vaters in den Wind rief«. Die zweite Luft trage die »Gerüche und Geräusche der gesamten Küste«. Aber erst in der dritten Luft füge sich das Bild der Welt zum Ganzen, erst in der Luft der »Kinos und wohl auch rauchigen Pubs, der Luft der Geschichten und der Verzauberung des Lebens, verwandle sich beispielsweise ein ganzes Meer in ein einziges Wort, in eine Melodie, in Bilder, und rausche daraus wieder hervor«.

Im westjordanischen Jenin wurde vor Jahren das Cinema Jenin wiedereröffnet, ein großes gesellschaftliches Ereignis. Es war, seit Mitte der fünfziger Jahre, das größte Lichtspieltheater der Westbank, es wurde von Bomben zerstört. Der deutsche Dokumentarfilmregisseur Marcus Vetter hat es in mehrjähriger Arbeit geschafft, ein Netzwerk der Spender, Helfer, Enthusiasten und Bauleute zu knüpfen – nun war der palästinensische Ort wieder zum Sinnbild und zugleich Faktum eines erfüllten Traums geworden. Kino, Kulturzentrum, Konzerthaus, die Kunst als Krönung einer Sehnsucht nach dem ganz alltäglichen Heil. Fotos vom Cinema Jenin zeigten junge Leute, auf dem Fußboden sitzend, die Augen aber am Himmel des laufenden Films; Babys an der Flasche, auf dem Schoß der Väter, die in diesem Moment des Zaubers auch Kinder waren.

Die Welt bleibt zerrissen von dem Vielen, das Menschen uneins macht. Aber der Bau eines Kinos ist ein Friedenssieg.

In Fellinis »Amarcord« ist es das Schwüle, fast ein wenig Verworfene eines Kinos von Rimini, wo die pubertär gierigen Blicke der Jugend zum Ausdruck so frecher wie frivoler, so angstmachender wie angstnehmender Sehnsüchte wird. Kino öffnet das Gemüt zur Welt, die eine schönere Welt sein möge, und in prophetischer Überspitzung dieser Veränderungskraft erwächst just das Kino sogar zur Richterstätte: Ein kleines französisches Lichtspieltheater ist der Ort, an dem Hitler, Goebbels und andere Nazigrößen bei einem Brandanschlag getötet werden. Quentin Tarantinos »Inglourious Basterds« adelt das Kino, indem dieses sich gleichsam zum Selbstmordattentäter macht. Ein Kino opfert sich für das, was nur im Kino wahr sein darf. Am Ort der leicht entflammbaren Herzen operiert jenes leicht entflammbare Material, aus dem Kino entsteht, als Vollstrecker einer nur im skurrilen Märchen möglichen Gerechtigkeit.

Der Dichter Peter Handke beschrieb, wie er Anfang der sechziger Jahre Antonionis »La Notte« sah, im Zentrum von Graz, er stand danach »an einer nächtlichen Straßenbahnhaltestelle, und ich erlebte die steirische Stadt als eine Weltstadt, damals erfuhr ich, weil ich im Kino war, zum ersten Mal, weit über alle Selbstgefühle hinaus, so etwas wie ein Weltgefühl«.

Es darf behauptet werden, dass solcherart unmittelbare Verwandlung wirklich nur das Kino schafft. Wo die Lust am Schauen, aber auch die Versunkenheit größer nicht sein können. Ist Theater die Demokratie des Auges, denn man kann die Bühne mit eigener Blickregie ausmessen, so bleibt das Kino eine Diktatur des Auges: Die Bilder bannen, der Blick der Kamera zwingt dich; im Theater bist du mit allen, im Kino jedoch bist du allein – typischerweise beginnt Kino damit, dass der Zuschauer, wenn es dunkel wird, ein wenig tiefer in den Sessel rutscht. Du verabschiedest dich von der Wirklichkeit. Man hat nach Ende der Vorstellung, in jenen ersten Augenblicken nach einem Kinofilm, der in uns eindrang, ein ganz anderes Verhältnis zum Draußen, zum Regen, zum Hochschlagen eines Mantelkragens, zu einem Schluck an einer Bar, zum Anzünden einer Zigarette (auch wenn man Nichtraucher ist) – man wähnt sich selber kurzzeitig in einem Film; »der atlantik passt jetzt in ein glas rotwein«, dichtete Albert Ostermaier, dessen Lyrik ohne Kino nicht denkbar ist.

Also gehört zum Kinobesuch unbedingt – noch einmal Handke – dieses einmalige Nachher, »was für große Heimwege habe ich nach diesem und jenem Film erlebt, was für wunderbare Heimwege. Mit nichts auf der Welt hat es für mich solche Heimwege gegeben wie zuzeiten nach dem Kino. Heimwege, wo das Daheim das Weggehen war, ziellose Heimwege, weiter und weiter. Psalm also des Zuschauers an die Kinogötter: Weitere Filme für weitere Heimwege!«

In Woody Allens »Purple Rose of Cairo« verlässt eine Filmgestalt die Leinwand, es ist dies ein romantisches, heiteres Wechselspiel zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Für kitzlig verwirrende Sekunden verfielen wohl auch Zuschauer im US-amerikanischen Aurora, im Vorort von Denver 2012, bei der Vorführung von »The Dark Knight Rises«, einer Illusion: nämlich, dass jener Mann, der da bewaffnet das Kino betrat, ein Werbeclou sei, eine Verlängerung des künstlich Dämonischen im Film in die schöne Aufgekratztheit einer Premierenshow. Einer mit Gasmaske, da am Seitengang – ähnlich der Maulkorbmaske des Bösewichts im Film. Und im Kino war es dunkel wie auf der Leinwand – die Nachtfarbe als drohende Grundstimmung des Batman-Streifens. Stimmig, so nennt man das. Es war ein – Amoklauf. Der Mörder rief: »Ich bin Joker, der Feind Batmans!« Zwölf Tote. Und jenes Musical-Theater in Moskaus, in dem vor Jahren tschetschenische »Schwarze Witwen« ein Selbstmordattentat verübten, es war zwischenzeitlich – ein Kino.

Dennoch und trotzdem! Heimwege! Lob des Kinos! Kino möge bleiben: ein Wesen mit Seele. Gut, dass die immer wieder nachwächst und solch ein Feld also nicht nur der Hydra überlassen bleibt. Wo eh schon so viel verloren ist: der Eismann zwischen den Reihen, oder: dass das Wort vom »Landfilm« ein besonderes war, ein Freudenruf war das (»Der Landfilm kommt!«), ein Sonntagswort wie Gottesdienst, nur erlaubte dies Heilige – lange her – auch das Klappern mit den Stühlen und altmodische Zwischenrufe wie »Ah!« und »Oh!«. Kino wie Leben: Sie bestehen aus Momenten, wenn der Film reißt; aus Orten, wo die Rollen gewechselt werden; sie haben Schnitte ins Bewusstsein; kennen das Aufblenden der Hoffnungen – kurz vor dem Abspann, der dann alles ganz anders besiegelt.

6.

Einmal drehten die Lumières eine verreisende Familie auf dem Bahnhof. Die Zuschauer hoben abwehrend und unter Schreien die Arme, als sie Menschenmassen und vor allem die Lokomotive bedrängend auf sie zukommen sahen. Die ewige Kraft des Kinos: Fiktion als Wirklichkeit. Wenn das Kino der Bahnhofszene also eines lehrt: Zukunft beginnt mit der Furcht davor. Und es ist gewiss kein Zufall, dass einer der Kurzspielfilme, die Andreas Dresen während seines Studiums in Babelsberg drehte, wesentlich mit Kino und Bahnhof zu tun hat: »Zug in die Ferne«. Sechs Personen warten in Potsdam-West nicht auf einen Autor, sondern auf den Vorortzug. Aber zuerst wird ein anderer Zug durchrauschen: ein Transitzug nach Paris. Die Realität des Nahverkehrs und die Sehnsucht nach dem Fernverkehr. Nahverkehr: ewige Verspätung. Fernverkehr: ewiges Ausbleiben. DDR 1989.

Eine Groteske mit Typen: Ein Mädchen fragt nach der Uhrzeit, die Antwort liegt im Geräusch eines Zugvogelschwarms; an der Bahnhofsbaracke lungert der obligate Stasispitzel, im Trenchcoat und hinterm weit aufgeschlagenen »Neuen Deutschland« versteckt; und ein junger Mann baut seinen Klappstuhl auf, holt die Reiseschreibmaschine heraus, der ewige Eingabenschreiber. Aus dem Mund des Bahnhofsvorstehers die elendigste, giftendste Frage des geplagten DDR-Dienstleisters: »Glauben Sie, mir macht das hier Spaß!?« Die Hauptgestalt des Films, ein etwas entrückt lächelnder Mann (großartig Horst Westphal), wird am Ende seines kurzen Bahnhofaufenthalts dorthin zurückkehren, wo das Träumen weiter möglich, aber zugleich das Trauerspiel des letzten Trostes bleibt: Er ist Filmvorführer im nahe gelegenen, fassadenblätternden Kino, das wunderbar altmodisch und sarkastisch weltbezogen Atlas-Lichtspiele heißt. Vorm Kino wieder der Trenchcoat-Mann hinter der Zeitung und der Eingabenschreiber auf dem Klappstuhl. Das Rotieren der Rollen am Vorführapparat geht ins Rollen der Räder über, die wie die Menschen hier das Weite suchen, es aber im Gegensatz zu ihnen auch finden. Auf Gleisen, die den einen die Welt bedeuten, den anderen nur das Abstellgleis Sozialismus. In diesem Kino, an dem soeben der Zug nach Paris vorbeirauschte, wird »Paris um Mitternacht« gezeigt, ein Thriller von 1950, mit Jean Simmons und Dirk Bogarde. Und der Filmvorführer an seinem Projektor lächelt das erschütternd wehmütigste Lächeln in die Kamera. Kino, schönste Illusion, lügnerischste Erlösung aus der Enge. Es ist, als erzähle Dresen, wie unendlich weh das tut: Leben im falschen Film. Es ist, als regne dunkles Konfetti auf eine Unglücksstelle.

7.

Über all das: Gespräche mit Andreas Dresen. Gespräche mit einem Künstler sind ja – keine Kunst. Denn: Das Reden mit einem Filmregisseur gehört nicht zu dessen Werk. Das Werk steht, unantastbar durch Kommentar, höher und woanders. Dresen weiß: Die eigenen Filme gar zu sehr in die Nähe der eigenen Biografie zu rücken, das macht diese Filme möglicherweise kleiner; jedes Werk hat ein Recht darauf, klüger und farbiger zu sein als sein Schöpfer. Soll das Werk also von sich selber sprechen. Und für sich selber. Für sich spricht ein Werk dann am besten, wenn es ihm gelingt, vor vielen zu sprechen. Und der Regisseur? Spricht in diesem Buch auch von sich. Andreas Dresen spricht nicht adressiert. Wer adressiert spricht, richtet Sprache ab zum Vokabular. Vokabular neigt dazu, laut zu sein. Dresen steht für die Steigerungsform: Er ist lauter, als redlich, also eher leiser als zu laut.

Gespräche mit einem Künstler, der was zum Sagen hat, sind Gespräche über das, was dieser Künstler gesagt hat – aber was er gesagt hat, es muss erst so werden, wie es im Buche steht: Der O-Ton kommt aus anderen Welten als das Wort aus Buchstaben. Eine Unterhaltung zu zweit, wie schafft sie es in den Essay zu zweit? Das ist die Frage. Das Wesentliche des Filmhandwerks liefert dem Buch die Antwort: Schnitt, Montage. Ein jedwedes Gespräch im Radio, im Fernsehen ist Tonfall; eine Verschriftlichung aber ist Tonaufstieg – ins gesteigert und konzentriert Gedankliche. Etwas Revue passieren lassen? Revue passiert nicht, Revue braucht Choreografie, braucht Dramaturgie, braucht Fantasie für das, was sich zur Ordnung fügen möge.

Intensive Begegnungen mit Dresen. Über Jahre hinweg. Bis April 2020. Meine Wahrnehmungsorgane schienen nach diesen Treffen enger zusammenzurücken. Gespräche in Potsdam, im Haus unmittelbar vor den Toren der Stadt. Tief im Grünen. Von Besuchern ist überliefert, im Garten zeigten Eichhörnchen ihre Kunststücke. Ich sah nur die vielen Gänseblümchen, die mitwirken an der Balance aller Dinge; nichts ist zu gering für diese große Arbeit – was hier wächst, feiert die Zustimmung zur Welt.

Zwischen Dresen und mir ein Aufnahmegerät. Wie ein Zwischenlager, für Erinnerung, Erfahrung, Erkenntnis, Erlebnis, Erzählung, Erfindung, Erwartung, Erörterung, Erbauung. Wir sprachen über des Regisseurs bislang betriebene schöne Arbeit, zu einem unverwechselbaren Leben zu kommen: ein fortwährendes Zur-Welt-Kommen. Was so zur Sprache kam, liegt nun vor. Sammlung, Verdichtung. Keine Biografie, denn Biografien vernichten Leben, mit ihrem Beschluss: Das war’s. Nein, Dresen ist unterwegs, und ein Reden über die Routen der Existenz – gleichsam aus dem Lauf heraus – sollte stets Nähe zur Wesensart des Unterwegsseins aufweisen: Sprünge, Innehalten, Umweg, Seitenstraßenlust, erneut Sprünge. Was heute gesagt würde, morgen schon könnte es anders lauten. Gespräch ist Gewebe, der Riss darin gesünder als das Muster. Also Zickzack statt Zielgenauigkeit; Bruchstücke statt Bögen.

»Bilde, Künstler, rede nicht!« Der Satz stimmt noch immer, aber noch immer stimmt auch: »Wer sich ausspricht, betreibt Einkehr.« So Alexander Kluge. Er nennt Gespräche, die buchhandelstauglich werden wollen, »Konstruktionen zwischen Einfühlungsritual und zuspitzendem Zweipersonenstück – ach, was immer sie sein mögen: Hauptsache, sie sind unvollkommen, unvollendet«. Na, vor allem mit Letzterem halten wir doch allemal mit!

8.

Dresen ist un-verschämt freiherzig bei der bewussten Banalisierung von Dingen, denn er mag ihn nicht, den falschen Heiligenschein der Intellektualität. Mit anderen Worten: Er heiligt die Dinge durch Scheulosigkeit, sich »normal und gewöhnlich« zu verhalten – in all dem, was hinter, und in dem, was vor der Kamera geschieht. Über seinen Film »Sommer vorm Balkon« schrieb Christoph Dieckmann in der Wochenzeitung »Die Zeit«: »Am Ende sitzen Katrin und Nike wieder auf ihrem Balkon. Nana Mouskouri singt: ›Die Welt wird sich weiterdrehn, auch wenn wir auseinandergehn.‹ Katrin sagt: So ist das Leben.‹ So könnten alle Dresen-Filme heißen.«

Ja, so ist das Leben wirklich, und Dresen wird während unserer Unterhaltungen den Satz sagen, Kunst wolle ja eh nicht Kunst sein, sondern Leben. Was ist denn Spiel vor einer Kamera? Eigentlich nichts weiter als ein Spiel mit der Oberfläche des menschlichen Gesichts, des Körpers; Kino ist ein Verhüllen und Entblößen – nach Maßgabe der Schatten, die über einen Menschen hinwegziehen, oder des Lichts, das auf ihn fällt. Beim Mühen wider die Lebensspurlosigkeit.

Es geht in den Filmen dieses Regisseurs um die lohnende Utopie des Bedeutungsmangels: Du bist ein Wesen am Grund der Zeitläufe, du bist für vieles ein bestimmter Grund, aber dennoch gibt es für deine absolute Einmaligkeit keinen höheren Grund – was aber kein Grund ist, am Grund des Lebens so zu verzweifeln, dass du den Grund unter den Füßen deiner Seele aufgäbst. Dresen beobachtet und inszeniert gegen die grobe, unbedachte, herablassende Formel vom sogenannten einfachen Menschen; seine Lebewesen erzählen von ihren redlichen, auch vergeblichen Einübungen ins soziale Regelwerk, mitunter auch ein Mahlwerk, und ihnen widerfährt dabei die schmerzensschönste Sehnsucht: Hornhaut runterreißen zu wollen, nicht das Dasein.

Dresen ist kein Erzähler hauptsächlich der Hartgesottenen. Er mag die Weichgesottenen. Die davon erzählen, was das Leben nicht zu bieten hat. Das ist wohl unser ganzer Besitz. In seinen Filmen suchen Unruhige und Verwirrbare eine Bleibe, die in ihnen selbst wurzelt. Noch im Unglück, so der Essayist Georg Seeßlen, seien Dresens Geschichten »perforiert von Magie und Versprechen, um die Gegenwart einer Kamera zu rechtfertigen – als Gegenentwurf zu jener Kamera, die aus dem wirklichen Leben ein Event für eine halbe Fernsehstunde macht und es dann fortwirft.«

In Gesprächen achtet der Regisseur nicht auf die angebliche Bedeutsamkeit. Er hält sich nicht auf bei Etikette, er ist immer schon weiter, in seinen Hoffnungen und Ehrlichkeiten. Er hofft nämlich sehr ehrlich darauf (dies besitzt etwas Freches), nicht missverstanden, nicht ausgenutzt, nicht enttäuscht zu werden vom Zutrauen, das er hergibt. Er ist also ein wahrhafter Handelspartner: Er liefert sich aus. Es ist eine jugendliche Anfänglichkeit an ihm zu spüren, die kein Ende signalisiert, nur weil die Jahre auch ihn einholten. Er behält seine Kraft, die aus Neugier, aus Offenheit, aus Natürlichkeit, aus Unbefangenheit ihre Energie bezieht. Es ist eine Kraft, die sich gibt, als sei sie die Schwester vom Schilf, vom Schilf im Sturm: Das Schmächtige ist das Zähe.

Monika Schindler, eine der besten Babelsberger Schnittmeisterinnen, beteiligt an großen DEFA-Filmen von Roland Gräf bis Egon Günther, erinnerte sich vor Jahren in einer Preisrede für Dresen – es war der Andrzej-Wajda-Preis – an einen sehr jungen Mann in den achtziger Jahren, freundlich, bescheiden der Junge; und als man nach Jahren dann wieder miteinander arbeitete, war der junge Mann noch immer freundlich, bescheiden. Aber wie sie das sagte, da entstand in wenigen Worten die Geschichte eines Künstlers, den man zunächst vielleicht nach seinem Gesicht beurteilte, sehr bald aber nach seinem Kopf – nichts Wertvolleres hat je aufzubieten, was eine Laufbahn genannt werden darf! (Auch wenn Dresen seine Schnittmeisterin ausgerechnet dann an den Schneidetisch für »Nachtgestalten« bat, als die Fußball-WM lief; Schindlers Trick, einen kleinen Fernseher einzuschleusen, stieß auf großen Unwillen des Regisseurs. Psychische Spätfolge eines unglücklichen Andreas D., der auf einer Zugfahrt einmal unter Fußballfans geraten und aus unerfindlichen Gründen als Anhänger der Gegenmannschaft »enttarnt« worden war. Man hatte wohl das Spiel verloren, Dresen verlor in jener Stunde einen Zahn.)

Wenn man mit einem Menschen wie Andreas Dresen geredet hat, dann weiß man, dass Gemeinschaft ein Tätigkeitswort ist.

9.

Ich danke Barbara Bachmann und Christoph Schroth für Begegnung und Bereicherung. Es gibt eine Kunst des genauen kritischen Blicks: Dank an Ingrid Kirschey-Feix.

Danke, Andreas Dresen.

Ich habe wirklich keine Lust,

alle meine Filme Revue passieren zu lassen und zu sagen,

was ich von ihnen halte. Das ist nicht meine Aufgabe,

und außerdem glaube ich auch nicht,

dass Leben und Arbeit ineinander aufgehen.

LUIS BUNUEL

Die Formel für Regie ist ganz einfach:

Man muss beim Drehen eines Films

mit den Menschen leben wollen,

wenn man einmal angefangen hat,

mit ihnen zu arbeiten.

BILLY WILDER

Charlton Heston war am anderen Ende der Brücke,

ich sagte, er möge schnell,

in einem Schwenk, die Brücke überqueren.

Er sagte, gar nicht ironisch oder böse, sondern ganz lieb:

»Kannst du mir sagen, warum ich die Brücke überqueren soll?«

Und ich sagte zu ihm: »Nein, überquere einfach die Brücke.

Ich schau dir zu, und wenn du hier bist, weiß ich es.«

ORSON WELLES

Der Buch-Autor und Kleindarsteller mit Andreas Dresen bei Dreharbeiten zum »Gundermann«-Film

Das erste Gespräch

über

Corona und Kollektivität

Zwölf Jahre Standvermögen

Gundermann und Geschichtsbilder

Kopf in den Wolken, Füße im Schlamm

Gewitter auf der Pferderennbahn

Eine Filmkarriere in den Lüften

Hündchen, Hollywood und Ukulele

Starrsinn eines Leichenwagens

Schöne Verbrüderung in Arbeit

Andreas Dresen, wir treffen uns inmitten der Corona-Krise zum Gespräch, also: in Zeiten notgedrungener Abstandskultur. Mai 2020. Wie ist Ihre Gemütsverfassung?

Soeben wurde mir Rostock abgesagt: Geplante filmpraktische Übungen mit Studenten finden erst mal nicht statt.

Seit Sommersemester 2018 sind Sie Professor für Filmschauspiel an der dortigen Hochschule für Musik und Theater.

Mir fehlt derzeit, was unbedingt zu meinem Leben und meinem Beruf gehört – Geselligkeit. Dieser andauernde Zwang zur physischen Distanz geht mir auf die Nerven. Abstand erschöpft mich. Die Worte »virtuell« und »online« kann ich schon nicht mehr hören. »Homeoffice« schreckt mich ab – Heimarbeit in meinem Beruf? Nee. Obwohl so freilich zusätzliche Zeit entstand, um mit Laila Stieler ein neues Drehbuch zu besprechen. Und was den Alltag betrifft: Ich habe zwar eine Leinwand in meinem Schneideraum, aber ein darauf projizierter Film ist noch lange nicht Kino. Wie auch »gestreamtes« Theater kein Theater ist. Also, kurz gesagt: Das Herunterdimmen des sozialen, des kulturellen Lebens löste bei mir nicht automatisch schöpferische Impulse aus. Nun weiß ich auch: Jede gesellschaftliche Bruchstelle ist Herausforderung und Chance. Entschleunigung befördert Besinnung. Alles schön und gut und nützlich. Aber ich weiß auch: Routine ist noch hartnäckiger als ein Virus, und die alten Hamsterräder werden sich demnach bald drehen wie eh und je. Gelebte Muster bleiben gültig. In Krisensituationen steigt die Sehnsucht der Menschen nach Autorität, gleichzeitig wächst allerdings die Lust, sich gegen diese Autorität zur Wehr zu setzen, zum Gewohnten zurückzukehren. Und Politiker, wie man sah und sieht, genießen in ihrem eifrigen, aufrichtigen Bemühen ums allgemeine Wohl auch den Reiz nahezu ungebremster Machtausübung. Ach, ums wieder herunterzuholen ins Konkrete: Anfang März haben wir mit der Band noch Konzerte gespielt, schöne Feste mit Publikum – auch danach sehne ich mich sehr.

Diese Band ist Begleit- und Folgeerscheinung Ihres bislang erfolgreichsten Films: »Gundermann«. Er räumte beim Deutschen Filmpreis 2019 ab, zählen wir nochmal auf: Alexander Scheer – beste männliche Hauptrolle. Sie selber – beste Regie. Laila Stieler – bestes Drehbuch. Claudia Steffen und Christoph Friedel – bester Film. Susanne Hopf – bestes Szenenbild. Sabine Greunig – bestes Kostümbild. Und nominiert waren zudem Eva Weißenborn – beste weibliche Nebenrolle; Andreas Höfer – beste Kamera; Jörg Hauschild – bester Schnitt; Grit Kosse, Uta Spikermann – bestes Maskenbild.

Unglaublich, ja. Einmal mehr offenbarte sich das Schöne am Filmemachen: Jeder im Stab ist unentbehrlich.

Dennoch: Ein Film gilt landläufig als das Werk eines Regisseurs. Ich weiß, Sie wehren ab.

Ja, und ich tue es auch weiterhin, selbst wenn man Koketterie vermuten könnte.

Vermutet bei Ihnen niemand.

In keinem Abspann unserer Arbeiten stand je: »ein Film von Andreas Dresen«. Dagegen stemme ich mich vehement. Plakate und Trailer vermelden, dass ich der Regisseur bin. Punkt. Meine Regie-Verträge untersagen jene Heraushebung, von der sich Marketing-Leute eine Wirkungssteigerung erhoffen. Ich betreibe das sehr konsequent, und es ist nicht eine besondere Form der Eitelkeit, sondern ein Bemühen, dem Charakter von Filmarbeit gerecht zu werden. Wolfgang Kohlhaase hat das mal sehr schön gesagt: Um einen guten Film zu machen, muss mehr als ein Mensch mehr als nur einen guten Tag haben.

Bei »Halbe Treppe« stand im Abspann: »ein Film von …« – und dann folgte die schier endlose Liste aller Beteiligten. Eine Reihung der Gleichberechtigten.

Jeder bringt sich und seine Persönlichkeit in die Produktion ein, na klar. Auch wenn am Ende einer die Entscheidung treffen und die Verantwortung übernehmen muss. Demokratie funktioniert in künstlerischen Prozessen nur bedingt. Aber im Fall von »Halbe Treppe« war das quasi ein Teil der Improvisations-Idee des Ganzen. Und mit dem Abspann wollte ich ein wenig provozieren, also prononciert auf den Teamcharakter von Filmarbeit hinweisen. Dass die Medien dann trotzdem oft nur von mir reden, unterliegt leider nicht meiner Kontrolle. Ich kann die Lage nur bis zum Ende jener Vermarktungskette beeinflussen, deren Glieder wir selber in den Händen halten.

Bleiben wir bei »Gundermann«. Es gibt ein Papier aus dem Jahre 1917, »Anmerkungen des Regisseurs«, da ist noch alles offen, da schreiben Sie sich die Leidenschaft für den Stoff von der Seele, aber ebenso das Unverständnis, wie schwer es war, für diese Geschichte Gunst und Geld zu erhalten. Fast wäre das Ganze gescheitert.

Selbst bei der Premiere in der Berliner Kulturbrauerei war ich noch äußerst skeptisch. Ein früher Sommerabend, es war enorm heiß – wer würde da freiwillig ins Kino gehen? Fast zwölf Jahre hatten Laila Stieler und ich, mit Unterbrechungen, an dem Filmprojekt über Gundermann gearbeitet. Wenn du ständig hörst, das wolle niemand sehen, bist du irgendwann in der Gefahr, das auch selber zu glauben – und nah dran, alles zu beerdigen. Zum Glück haben wir durchgehalten. Es gab dann tolle Reaktionen: Wir spielten mit der Band in Simmern. Das ist im Hunsrück, in jener Gegend, wo Edgar Reitz seine »Heimat«-Filme gedreht hat. Ein Ehepaar aus Frankfurt am Main sprach uns an, sie hätten Gundermann vor dem Film nicht gekannt, nun seien sie Fans, hätten alles von ihm gehört, gelesen, gesehen und sogar ihren Jahresurlaub in der Lausitz verbracht – inklusive Besuch des Grabes und eines Tagebaus. Wie schräg ist denn das!, dachte ich.

Warum haben Sie durchgehalten?

Was ist Leben? Der Mensch versucht nach Kräften, durchzukommen, anzukommen, weiterzukommen, vorzukommen, davonzukommen, nicht zu kurz zu kommen. Unerwartet geschehen gesellschaftliche Zusammenbrüche, Umbrüche, Aufbrüche. Leben brennt oder brennt aus. Und geht weiter. Muss weitergehen. Wunden sollen deshalb schnell verheilen, Enttäuschungen rasch vergessen werden …

Das war auch eine DDR-Erfahrung.

Aber ich bin überhaupt nicht an einer filmischen Erinnerungskultur interessiert, die mit technischem Kopieraufwand einfach nur eine Welt rekonstruiert, die es nicht mehr gibt. Da gehe ich lieber in ein Museum oder schaue mir alte Fotos an. Deshalb »Gundermann«! Weil mich bei der Frage, was war, die ganz andere Frage bewegt: Was ist? Geschichte als Impuls für heutiges Zurechtfinden in der Welt. – Die Tonart übrigens, mit der ich damals die von Ihnen erwähnten Gedanken aufschrieb, verrät nicht ganz, wie sauer und verzweifelt ich inzwischen war.

(Andreas Dresen zitiert aus den erwähnten Anmerkungen.)

»Nach wie vor bewegt sich das Abbild der DDR in den Medien meist im Rahmen gängiger Klischees von Schuld oder Widerstandskampf. Wir aber möchten eine innerlich zerrissene Figur auf die Leinwand bringen, einen Menschen, der sich nicht etwa deswegen im System verstrickt, weil er verführt oder erpresst wurde (und sich dann darauf herausreden könnte), sondern der aus innerer Überzeugung handelt, aus Glauben an eine gute, gerechte Sache. Und das genau macht es so schwer, darüber zu richten – vor allem hinterher und von außen, wo man sich so bequem überlegen fühlen kann. Nach wie vor gibt es eine moralische Impertinenz von westlicher Seite im Umgang mit widersprüchlichen ostdeutschen Biografien, und gerade deswegen erscheint es uns so wichtig, die Fragen von Schuld oder Verstrickung erneut zu diskutieren – nicht retrospektiv, sondern als Fallbeispiel für heutige Lebensentscheidungen. Gundermanns Geschichte steht für eine Generation, die etwas bewegt und dabei geirrt hat. So aber geht Leben, und wie – verdammt noch mal! – geht man damit nun um? Verdrängen? Bloßstellen? Urteilen? Verzeihen? Das sollten sich die Zuschauer fragen – und dabei durchaus auch mit ehrlichem Blick in den Spiegel. Lange, vielleicht zu lange, hat meine Generation sich defensiv verhalten in den Debatten zum Umgang mit den eigenen Biografien und Geschichten. Dieser Film ist ein Versuch, wieder in die Offensive zu gehen und das Feld nicht Leuten zu überlassen, die naturgemäß die Dinge nur von außen beurteilen können. Wir möchten wieder selbst über unsere Brüche und Fragen reden!«

»Gundermann« erlebte aber nicht nur als Projekt, sondern auch als fertiger Film Gegenwind.

Ich dachte, der Wind würde vorwiegend aus dem Westen kommen – wegen des Stasi-Themas. Aber der Gegenwind kam vorwiegend aus dem Osten – wegen des Stasi-Themas. Die einen nahmen Gundi in Schutz, wollten eher den Umweltaktivisten und mehr noch das Sozialopfer der Abwicklungen und das zweite Arbeitsleben als Tischler sehen; andere empörten sich, dass es Fördergelder gegeben habe, um einen Stasispitzel zu porträtieren. Hoyerswerda hatte Gundis Namen ja zeitweise sogar von der Homepage der Stadt entfernt.

Ihr Hauptdarsteller Alexander Scheer sagte es in einem Interview so: »Andis Film schien 2018 der Markstein zu sein, an dem sich eine Welle brach und man endlich mal sagte: Ach so! Bisher wurde über viele Dinge in der deutschen Geschichte überhaupt nicht gesprochen. Das ist in der deutschen Geschichte ja öfter vorgekommen, dass man sagte, nee, gab’s nicht, hatten wir nicht, war nicht!«

Nötig sind Anknüpfungspunkte, die aufzeigen: Von der DDR bleibt mehr als das, wofür ich mich schämen soll. Wenn jeder dort angeblich nur Täter oder Opfer oder Mitläufer war, dann war jeder ein Verlierer. Und wenn nur diejenigen als anständig betrachtet werden, die das Land verließen, dann festigt sich ein Geschichtsbild, das nicht nur falsch ist, sondern Menschen verletzt und sie damit diesem heutigen Land entfremdet. Warum reden wir nur von dem, was wir schon von den Leuten wissen oder zu wissen glauben? Warum so wenig von dem, was wir in ihnen entdecken könnten?

Paradox: Der Film kam spät, verflucht spät, aber vielleicht zur rechten Zeit. Er kam ins verstärkt aufflammende gesellschaftliche Gespräch über Würde und Werdegänge im Osten.

Das hätte ich nie vermutet. Was von den Kämpfen der Menschen im Osten zu bleiben schien, war der Eindruck vom Glück: übernommen worden zu sein. Punkt. Wer aus dem Osten kam, musste im Grunde eine Unmenge integrativer Leistungen bringen, um den Nachweis zu erbringen: Ich bin doch wie ihr! Nein, eben nicht: Ich bin nicht wie ihr! Die einzige Möglichkeit, zu dieser Gesellschaft heute zu gehören, besteht in der Würde einer unverwechselbaren Biografie.

Über Gerhard Gundermann haben Sie gesagt, dieser Baggerfahrer habe selbst beim Singen noch den Staub der Braunkohle an den Schuhen gehabt – »ein Mann mit dem Kopf in den Wolken und den Füßen im Schlamm des Reviers«. Er starb 43-jährig im Schlaf.

In der Mittsommernacht 1998.

Während wir schlafen, sind wir hilflos, ausgesetzt, man hat daher den Schlaf mit Recht einen »Bruder des Todes« genannt. Elias Canetti, den Mythen leidenschaftlich zugetan, schrieb über die Mittsommernacht, sie sei der geheimnisvollste Grat zwischen Märchen und Realität, sie besonders rücke den Menschen in die Nähe von Engeln, die den Gesetzen der Realität »am elegantesten, am kindlichsten, am verwegensten« widersprechen. Gundermanns Lieder waren im Zwiegespräch mit den »Engeln über dem Revier«.

Er brauchte die Kohle, den Dreck. Die reale Welt des Tagebaus benötigte er für seine Poesie wie die Luft zum Atmen. Das war seine unverwechselbare Art von Welterfahrung. Der Baggerfahrer Gundi aus Hoyerswerda saß in seiner Kabine, schaufelte die Kohle und schaute in die weite Mondlandschaft, die wie eine offene Wunde in das Land geschlagen war. Auf dem Schoß ein kleines Heftchen, in das er seine Texte und Gedankenflüge notierte. Später ein simples Diktiergerät. Zwischen den Schichten ging es zu Probe oder Konzert. Kein Mann also, der sein Künstlertum gepflegt hat, auch dann nicht, als er mit Beginn der neunziger Jahre immer bekannter und mehr und mehr zur rockmusikalischen Stimme einer ganzen Wendegeneration wurde.

Alexander Scheer als Gundermann

Indem Sie die Titelrolle mit Alexander Scheer besetzten, haben Sie gewissermaßen einen Jackpot geknackt.

Alex verkörpert eine schöne Art von Anarchie. Er ist alles andere als brav. Ich als Regisseur bringe etwas in die Form, er sprengt die Form. Er geht die glatten Flächen ab und schafft Ausbuchtungen. Am Sturzhelm liebt er sozusagen den Sturz. Dadurch kommt eine inspirierende Unebenheit in die Arbeit. Ich mag das sehr und fordere es ja auch immer ab: dass von meinen Spiel-Partnern Tonlagen, Stimmungen, auch Extempores kommen, die nicht planbar sind. Meine Arbeit als Regisseur ist Bändigung, aber ebenso das Schaffen einer Atmosphäre, in der das Ungebändigte geschehen darf. Eine Gratwanderung.

Was heißt dies: das Ungebändigte?

Alex wollte zum Beispiel am liebsten immer live singen, das war ein Konflikt zwischen uns. Denn bei bestimmten großangelegten Filmszenen geht das nicht. Wenn einer live singt und dazu eine Band spielt, ich aber von der betreffenden Szene mehrere Einstellungen brauche, dann stößt das technisch an Grenzen. Alex hätte ja in jedem Take genau so singen müssen wie im vorherigen, damit man es dann später zusammenschneiden kann. Soundtechnisch ist das unmöglich, und wenn dann hinzukommt, dass Alex auch noch den Text improvisiert, sich mal versingt, etwas wiederholen muss, dann funktionieren die Anschlüsse schon gar nicht. Das mag auf Castorfs Bühne gehen, aber nicht beim Film, und da rede ich noch gar nicht von Haltung und Artikulation von Take zu Take. Der logistische Aufwand erlaubte das Live-Singen also nur in bestimmten Szenen, und da wünschte sich Alex dann auch noch, dass man deutlich sieht, wie er Gitarre spielt. Ich nehme das nur als Beispiel für die Sehnsucht eines Schauspielers nach dem Unmittelbaren, dem Ungeglätteten, dem Untechnischen, dem puren Leben, das sich gegen das Maschinelle, Zurechtstutzende so einer Filmmaschinerie wehrt. Ich war glücklich über diese Sehnsucht – und musste sie doch auch bremsen.

Es ist eigentümlich, wenn man Ihre Arbeit beobachtet, und Sie haben diese Kollektivität von Filmproduktion schon erwähnt: Es gibt eine große, innige Gleichrangigkeit von Protagonisten und Pulk. Die Herstellung von Gleichgesinntheit umfasst wirklich in einem ganz besonderen Maße alle Mitwirkenden. Der fertige Film kann das naturgemäß nicht miterzählen, aber es gehört zum Wesen des Regisseurs Dresen. Oder?

Was soll ich sagen … Ich bemühe mich … Die Schluss-Szene zum Beispiel ist Gundis Konzert, er sagt dem Publikum, dass er bei der Stasi war: »Ich wollt‹ nur bitten, wen ihr jetzt Eier schmeißt, dass ihr mich trefft und nicht den Gitarristen.« Wir drehten auf der Freilichtbühne Berlin-Weißensee, es war kalt, Ende Oktober, aber die Atmosphäre sollte noch etwas Sommerliches haben. Wir durften nur bis 22 Uhr halbwegs laut Musik machen, danach ging es noch leiser weiter bis morgens um drei. Zweihundert Komparsen bildeten jene Masse, die im Film mit digitalem Trick auf zweitausend Konzertbesucher anwachsen sollte. Das geht, indem man die zweihundert Leute aufnimmt, sie dann ein Stück weiter nach rechts rückt, wieder dreht, sie wieder verschiebt, sie erneut aufnimmt. Der Pulk wandert sozusagen. Bis man die Blöcke später digital zum Publikumspanorama zusammensetzen kann. Der Filmzauber als technischer Trick. Natürlich dachte ich, dass die Leute frieren werden, und sofort bekomme ich in solchen Momenten ein schlechtes Gewissen. Ich weiß doch: Wenn wir vom engeren Drehstab längst zuhause sind, sind es die Komparsen noch lange nicht – Kostüm und Maske fordern Zeit, bevor es losgeht, und ebenso viel Zeit, wenn alles vorbei ist. Ja, wenn wir früh um acht zum Drehort kommen und anfangen wollen, kann man sich vorstellen, zu welcher Uhrzeit die anderen – bis hin zum Catering – mit ihrer Arbeit anfangen müssen, um allein »nur« zweihundert Komparsen anzuziehen und zu schminken.

Auf der Pferderennbahn bei »Timm Thaler« waren es noch mehr.

Vierhundert Leute insgesamt, alle in historischen Kostümen und mit entsprechenden Frisuren! Dazu gigantische Regenanlagen für ein Gewitter mit Blitz und Donner, die Feuerwehr, Tankwagen, und natürlich, nicht zu vergessen, ein paar hochkarätige Schauspieler. Da hat der Regisseur was von einem Feldwebel, das geht nicht ohne Megaphon und mehrere Assistenten. Ich gebe zu, solche Tage sind nicht eigentlich meine Favoriten. Ich spüre den großen Druck, der immer auch ein finanzieller ist. Im Falle der Pferderennbahn kam hinzu, dass wir diese Szene gleich am Anfang drehten, man war gewissermaßen noch gar nicht richtig warm. Und Leute der Produktionsfirma Constantin saßen auch mit am Set, für sie war ich ein Neuling; ich denke, da war bei ihnen auch ein Moment der verständlichen Unsicherheit oder gar des Misstrauens, was ich so mit ihrem Geld anstelle. Die Summe war nicht klein, und Vertrauen in diesem Gewerbe bekommt man nicht geschenkt, man muss es sich erkämpfen. Aber es gab keine Probleme, alles klappte. Wichtig ist in solchen Situationen, dass ich die mir vertrauten Menschen um mich habe und mich von nichts verrückt machen lasse. Und es ist mir ein Bedürfnis, die Komparsen im wahren Sinn des Wortes einzugemeinden. Ich schiebe sie nicht als Masse durch die Gegend. Sie alle sollen das Gefühl haben, dazuzugehören, denn auch sie sind der Film, manchmal vor allem sie. Und ich muss es nochmal sagen, dass das keine Pose, keine Pflichtgeste ist: Ich versammle die Komparsen vor Drehbeginn, erkläre den Drehtag, bitte sie im Voraus um Verständnis, wie zäh die Abläufe am Set mitunter sind. Und dann rennen alle durchs Gewitter, durch den strömenden künstlichen Regen, der aber insofern so überhaupt nicht künstlich ist, als alle klitschnass werden. So eine Szene kann man nicht zig-mal wiederholen: Nass ist nass. Am Ende des Tages hat mich zu Tränen gerührt, als all diese durchweichten Menschen vor mir standen und applaudierten und »Andi, Andi« skandierten. Sowas ist schön. Es ist wie nach einer gemeinsam geschlagenen Schlacht. Du bist dann auf beglückende Art erschöpft, ja, alle sind eine Gemeinschaft. Wie gesagt: Vor solchen Großtagen ängstige ich mich ein wenig. Du kannst so verflucht schnell in einen verhängnisvollen Zeitverzug geraten – eine Wetteränderung genügt, um sämtliche Pläne zu zerstören. Dann heißt es warten, warten, warten – und reißt dann die Wolkendecke auf, gilt: schnell, schnell, schnell. Ein Leben im Wechselbad. Aber wenn man’s geschafft und den Tag gemeinsam gerissen hat, dann ist das durchaus erhebend. Bis es am anderen Morgen wieder losgeht …

Noch mal zu »Gundermann«, einem sich kräftig ausbreitenden Film.

Klingt ja, als wäre er ein Virus. (Lacht)

Die Wirkung war enorm – auch international?