8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Geschichten und Erwägungen von beeindruckender Vielfalt, doch mit einer Absicht: in der genauen Darstellung von Gewalt und Unrecht etwas von jenem Glück zu retten, ohne das die Welt nicht zu verändern wäre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

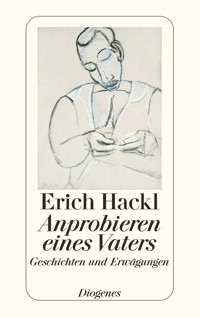

Erich Hackl

Anprobieren eines Vaters

Geschichten und Erwägungen

Die Erstausgabe erschien 2004

im Diogenes Verlag

Nachweis am Schluß des Bandes

Umschlagillustration von Pablo Picasso, ›Matrose, eine Zigarette drehend‹, 1907

Copyright © 2012 ProLitteris, Zürich;

Sammlung Berggruen in den

Staatlichen Museen zu Berlin

Preußischer Kulturbesitz

Foto: Jens Ziehe

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © 2012

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 23566 1 (1. Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60236 4

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5]Inhalt

Anprobieren eines Vaters; zugleich etwas über Kindheit [9]

Der Anarchist von Leonding [30]

Angst vor dem Nacktsein [47]

Liebe Stella [65]

Die Namen der Dinge [79]

Nachricht von einem, der auf Hartlebigkeit baut [101]

Das Kainsmal [109]

Je enger, je näher [123]

Vom Wort zur Tat [135]

Zen in der Kunst des Mörtelmischens [142]

Areta k’ulo ri kaj ka si’janta pa awi’ [153]

Nach der Schlacht gegen die Windmühlen [159]

Kleines ABC eines Unverstorbenen [167]

Der Auferstandene und sein Prophet [182]

Der verwaiste Großvater [209]

Familie Fleischmann [223]

Um des Friedens willen [248]

Geschichte eines Versprechens [265]

[7] Unser Interesse beschreibt uns, wir sind, was uns anstößt.

[9] Anprobieren eines Vaters; zugleich etwas über Kindheit

Was zu erzählen ist von meinem Namensvetter Ferdinand Hackl, ist eine Kindheitsgeschichte und fängt an im September sechzehn oder siebzehn, am letzten heißen Tag des Jahres, im Bahnhof von Mährisch-Schönberg. Dort wird ein siebzehnjähriges Mädchen ins Abteil geschubst, von seiner Mutter, eventuell auch den Geschwistern, nur der Vater ist vermutlich nicht dabei, weil er in der Weberei schuftet oder weil er dem Bauern beim Rübengraben aushilft oder einfach nur, weil ihm gar nicht in den Sinn kommt, seiner Tochter Lebewohl zu sagen. Das Mädchen, es heißt Anna Pospischil, fährt zum ersten Mal mit dem Zug, und gleich so weit!

Aber eigentlich beginnt die Geschichte schon eine Woche früher in Frankstadt, ein paar Kilometer abseits, im Fleischerladen, den Annas Mutter betritt. Der Sohn des Fleischerehepaares, der in Wien studiert, Jus vielleicht oder Medizin, hat die Ferien zu Hause verbracht, sich anstaunen lassen oder im Geschäft mit angepackt, jetzt hockt er im Wirtshaus und liest Frontberichte. Die Anna sucht sich einen Posten in Wien, sagt die Mutter, und ob sie vielleicht mit dem jungen Herrn mitfahren darf, weil sie sich nicht auskennt, und umsteigen muß sie auch. Aber ja, sagt die Frau des Fleischers, wenn’s weiter nichts ist.

Dann sitzt der Herr Studiosus also dem Mädchen [10] gegenüber. Draußen fliegen die Äcker vorbei, die Telegraphendrähte ziehen Wellen, neben Bahnwärterhäuschen winken Kinder. Drinnen dem Fleischersohn wird zunehmend unbehaglich, denn er geniert sich wegen des verschreckten oder aufdringlich neugierigen Mädchens, seiner ärmlichen Kleidung, des lächerlichen Strohhuts, den es auch im Sitzen nicht abnimmt. Eine richtige Landpomeranze, mit der will er von seinen Freunden nicht gesehen werden. Also steht er auf, hebt seinen Koffer aus dem Gepäcknetz und übersiedelt in das Nebenabteil. Du bleib da! sagt er zu Anna.

Im Nordbahnhof wartet schon die Tante. Eine weitschichtige Verwandte der Familie ist Pflegerin in der Anstalt für Geisteskranke am Steinhof. Mit der hatte die Tante gesprochen, ob sie das Mädchen nicht unterbringen könne. Es sei arbeitswillig und gesund. Ich werde schauen, was sich machen läßt, hatte die Frau gesagt. Jetzt, wo es dasteht, in diesem unmöglichen Aufzug, erschrickt die Pflegerin. Dreh dich einmal um, sagt sie, mach ein paar Schritte. Sie schüttelt den Kopf, aber so, daß es das Mädchen gerade noch sieht. Na ja, Hilfsschwester kannst du unter Umständen werden. Nur sag keinem, daß du mit mir verwandt bist.

Anna nickt, lächelt, auch wenn ihr zum Weinen ist. Sie kommt in den Pavillon mit den nervenkranken Soldaten, den Kopfschüßlern und denen, die im Schützengraben verschüttet worden sind. Im Nachtdienst ist sie allein in der Abteilung. Manchmal schläft Anna ein, vor Erschöpfung oder Heimweh, dann weckt sie der gellende Schrei eines Patienten. In seinem Kopf ist immer noch Krieg und hört nicht auf, Krieg zu sein, und sie hat alle Hände voll zu tun, den Kranken ruhigzustellen.

[11] In die Geschichte meines Namensvetters tritt jetzt der Mann, zu dem er später Vater sagen wird. Der Mann hat bei den Dragonern gedient, widerwillig, als eingefleischter Sozialdemokrat, dann ist es ihm gelungen, die Zeit im Lazarett herunterzubiegen. Er wohnt im Portiershaus bei seinem Vater, der die Fuhrwerke der Lieferanten abwiegen muß. Vielleicht ist er der erste Mensch, der Anna Pospischil nicht auslacht. Vielleicht macht er ihr schöne Augen, vielleicht greift er ihr bei der erstbesten Gelegenheit unter den Rock. Vielleicht akzeptiert sie alles, wenn sie nur nicht länger allein ist. Der Mann schwängert Anna, während des Nachtdienstes in der Schwesternkammer, oder nach Dienstschluß im weitläufigen Anstaltspark. Die Anstaltsleitung bietet ihr eine Stube im Pavillon an, dort könnte sie wohnen und das Kind zur Welt bringen. Kommt überhaupt nicht in Frage, ruft der Mann. Bei meinen Eltern ist Platz! Aber die Eltern wollen Anna nicht haben, schon gar nicht als Schwiegertochter, sie schieben ihr abends eine Matratze hinaus auf den Gang. Irgendwann wird doch geheiratet. Jetzt heißt Anna Pospischil Anna Hackl. Das junge Ehepaar sucht sich eine Wohnung in Ottakring, in einer verrufenen Gegend nahe der Vorortelinie, Zimmer und Küche, es hat kein Geld für Möbel, muß den Küchenboden reparieren, der sich gesenkt hat; als das Kind zur Welt kommt, im Oktober achtzehn, wird ein Waschtrog angeschafft.

Das Haus in der Nauseagasse steht noch, Nummer 31, gleich an der Ecke Wilhelminenstraße. Ein vierstöckiger Bau aus der Gründerzeit, die Haustür befindet sich an der rechten Seite, hinter ihr führt die Stiege ins Hochparterre. An der Fassade wurde nicht gespart, Sandsteingesimse über [12] den Fenstern mit Kunststoffrahmen, neben der Tür ist jetzt eine Gegensprechanlage mit den Namen von siebzehn Hausparteien, damals waren es über dreißig, nur ein Mieter im dritten Stock hatte bereits Gaslicht, überall sonst hingen Petroleumlampen, auch im Stiegenhaus, wo die Hausbesorgerin jeden Tag die verrußten Zylinder putzte. Vor dem Haus saßen an sonnigen Tagen die Alten und keiften und schmunzelten über die Kinder, die auf der Straße Fußball oder Tempelhüpfen spielten. Die Werkstatt im Souterrain steht heute leer, war einst an den Juden Drucker vermietet, der nur von Zigaretten und schwarzem Kaffee gelebt hat, arm wie eine Kirchenmaus.

Notzeit also, und wo es nichts zu beißen gibt, verkommen die Sitten. In der Nauseagasse wird gerauft und gestritten, Einbrecher und Gerichtsvollzieher drücken einander die Türschnalle in die Hand, die Männer, Kriegsheimkehrer, tragen den Lohn oder das Stempelgeld zum Branntweiner. Durch das Bild, das wir uns von ihm machen, torkelt Ferdinands Vater. Die Mutter, an der Hand den Buben, läuft über die Straße, zu dem Mann hin: Ich brauch Geld für die Kohlen. Laß anschreiben! sagt der Vater.

Auch für eine Hose reicht das Geld nicht. Ferdl muß sich mit dem verschlissenen Kittel des Nachbarmädchens bescheiden, das zusieht, wie ihm die Mutter aus Lumpen eine Puppe zusammendreht, erstes Spielzeug für den Buben, der außer sich ist vor Freude. Abends kommt der Vater nach Hause. Schau, sagt die Mutter, der Ferdi hat ein Schwesterlein gekriegt. Und Ferdl läuft strahlend zum Vater und hält die Puppe empor. Der Mann nimmt die Puppe und schleudert sie in eine Ecke.

[13] Jetzt Frankstadt, Mähren, feuchte Kammer der Großeltern. Ferdl ist drei oder vier Jahre alt. Seine Mutter hält einen Brief in der Hand. Vielleicht weint sie. Vielleicht fragt er sie, warum sie weint. Sie sagt, sie ist traurig, weil Papa eine andere hat. In dem Brief steht, dies ist eine Warnung. Es sind falsche Gerüchte im Umlauf. Laß Dich, wenn Du nach Hause kommst, auf kein Gerede mit den Hausparteien ein. Solltest Du die Absicht haben, es dennoch zu tun, so kannst Du gleich bleiben, wo Du bist. Als sie nach Wien zurückkommen, geht die Mutter den Nachbarinnen aus dem Weg. Aber nach ein paar Tagen erfährt sie doch Genaueres über das Pantscherl oder Gschpusi, das der Vater mit zwei oder drei Frauen im Haus unterhalten hat.

Irgendwann paßt Ferdl nicht mehr in den Waschtrog. Jetzt darf er im Ehebett schlafen. Einmal ist seine Tante, die Schwester der Mutter, auf Besuch. Sie ist auch nach Wien ausgewandert, wo sie eine Stelle als Köchin gefunden hat. Ferdl sieht sie vom Bett aus. Auch seine Mutter liegt schon im Bett. Die Tante verabschiedet sich, und Ferdls Vater sagt, er begleitet sie noch zur Tramway.

Geh nicht, sagt die Mutter, bleib da.

Bist still!

Bitte bleib da.

Die Mutter beginnt zu weinen. Da schaut die Tante den Vater an.

Hau ihr eine rein, sagt sie, wenn s’ heulen tut.

Ins Zimmer darf Ferdl nur zum Schlafen. Tagsüber hat er auf dem Mistkistl zu hocken, gleich neben dem Herd. Die Kiste hat einen Deckel; unter dem Deckel wird der Abfall gesammelt. Einmal in der Woche ist von unten das Bimmeln [14] einer Kuhglocke zu hören, dann wissen die Hausparteien, der Mistbauer kommt! Und sie laufen mit dem Mistkistl hinunter, stellen es aufs Trottoir, und dann hält der Mistbauer und kippt den Abfall auf sein Fuhrwerk. Dann gehen sie wieder hinauf, die Hausparteien. Dann wird das Mistkistl wieder in die Küche gestellt. Dann sitzt Ferdl wieder an seinem Platz. Hier ißt er, hier liest er, hier macht er später seine Hausaufgaben. Das Heft darf er auf der Klappe der Küchenkredenz ablegen, die irgendwann angeschafft wurde, lang bevor ein Tisch ins Haus kam.

Seit Ferdl in den Kindergarten geht, arbeitet die Mutter in der Schokoladenfabrik Deutsch, fünf Minuten vom Haus in der Nauseagasse entfernt. In der Fabrik ist es dreckig. Mäuse fressen die Kartons an, im Hof kriechen Ratten durch das Kanalgitter. Vor Weihnachten dürfen die Frauen zu Hause Extraschichten einlegen. Die Mutter schleppt Kartons mit Schokolade und Silberpapier in die Wohnung. Am Sonntag dann sitzt Ferdl zwischen seinen Eltern im Bett – unter der Tuchent ist es warm, zum Heizen fehlen immer noch die Kohlen – und wickelt die Schokolade in buntbedrucktes Stanniol. An das kurze Gefühl der Geborgenheit, damals, wird er sich noch im Alter erinnern.

Die Mutter ist neugierig. Sie tratscht gern. Sie geht an die Tür horchen, wenn andere Frauen draußen an der Bassena Neuigkeiten austauschen. Sie lauscht angestrengt, wenn der Taxichauffeur von der Wohnung unter ihnen besoffen nach Hause kommt und sich die Seele aus dem Leib brüllt, wenn etwas klirrend zerbricht, wenn ein dumpfer Schlag zu hören ist, und ein Schrei und das Weinen und Jammern seiner Töchter. Dann preßt Anna Hackl ihr Ohr gegen die Wand. [15] Ferdl mag das nicht. Er plappert oder singt ein Lied, das er bei den Kinderfreunden gelernt hat, oder zieht sie am Rockzipfel. Da wird die Mutter zornig, und weil er sie immer noch neckt, läuft sie ihm hinterher, den Nudelwalker in der Hand, ins Stiegenhaus, die Stiege hinauf, und Ferdl greift im Laufen aufs Geländer, das an dieser Stelle gebrochen und mit einem Draht umwickelt ist, und stößt sich den Draht ein ganzes Stück weit in die Hand. Eine klaffende Wunde, viel Blut, und die Mutter ist außer sich, Ferdl soll gleich ins Spital rennen, zur ambulanten Versorgung, die Wunde verarzten lassen, und: Du darfst dem Vater kein Sterbenswörtchen sagen, versprich es. Ferdl verspricht es.

Oder da ist kein Draht und keine Wunde, und die Mutter erwischt ihn, zieht ihn am Ohr zurück in die Küche, legt ihn übers Knie und prügelt ihn windelweich: Aber du darfst dem Vater… und so weiter. Oder der Vater schlägt ihn mit einer Hundepeitsche, aus einem Anlaß, der längst vergessen ist, nur die Hundepeitsche ist nicht vergessen, oder er tritt Ferdl gar mit den Stiefeln, und die Mutter schreit, hör auf, laß ihn in Ruh, du bringst ihn noch um! Oder der Vater ohrfeigt die Mutter, aus begründeter oder eingebildeter Eifersucht, und Ferdl muß auf seinem Stammplatz hocken, dem Mistkistl, und als er über die Schulter schaut, durch die Tür ins Zimmer, ruft der Vater: Umdrehen, aber schnell!

Damals hat der Vater noch getrunken, doch später bricht ein Magengeschwür auf, da wird jedes Achtel zur Tortur, und er hört auf den Arzt, der strikte Abstinenz empfiehlt. Damals ist der Vater auch noch Vertrauensmann und fährt zu einem Gewerkschaftskongreß, und offenbar ist die Mutter schwanger geworden, will aber das Kind nicht behalten [16] und nimmt auf Anraten einer Nachbarin, der sie sich anvertraut hat, irgendein Mittel ein, und mitten in der Nacht beißt sie sich vor Schmerzen die Lippen blutig, und dann plumpst etwas in den Kübel zwischen ihren Beinen. Ferdl zieht verstört die Tuchent über sein Gesicht.

Ferdl scheut die Arbeit nicht. Mit vier Jahren nimmt er vom Mann der Hausbesorgerin Fliegenfänger in Kommission, rote, mit Leim bestrichene Stanitzel. Damit geht er bei den Fleischern und Greißlern hausieren. Fliegenfänger gefällig! Fünf Groschen das Stück.

Mit zwölf ist er Brotschani im Gasthaus Bisinger, im Liebhartstal. Bisingers schattiger Gastgarten ist beliebt bei Trauergesellschaften – kein Begräbnis weit und breit, das dort nicht seinen geselligen Abschluß fände. Auch für Hochzeiten und Feiern jeder Art bietet er sich an. Dreimal pro Woche dreht Ferdl unter den Kastanienbäumen seine Runden, mit einem Brotkorb vor der Brust und einem Stangerl, an dem die Bierbrezeln hängen. Hausbrot, Gebäck, bitteee! Von Mittag bis Abend. Der Wirt gibt ihm eine warme Mahlzeit, eine Jause, einen Kaffee. Das Trinkgeld der Kundschaft darf er behalten.

Mit dreizehn trägt Ferdl Semmeln aus. Jeden Morgen springt er um fünf aus den Federn, eine Viertelstunde später klopft er beim Bäcker an, poltert hinunter in die Backstube, bekommt die Semmeln und die Laibchen und die Salzstangen in den Korb reingezählt. An der Tür tastet ihn der Bäcker ab, ob er nicht was eingesteckt hat.

Einen Sommer verbringt Ferdl im Kongreßbad: Am Morgen geht er zu der Frau, die den Liegestuhlverleih gepachtet hat, und trägt die Liegestühle auf die Wiese. Abends [17] stapelt er die Liegestühle auf einen alten Kinderwagen und fährt sie zurück in den Verschlag. Pro Woche zahlt ihm die Pächterin fünf Schilling. Vom Verdienst einer langen Badesaison erwirbt er eine Mandoline und tritt dem Arbeiter-Mandolinenverein Vindobona bei. Mit dem Geld, das er fürs Brotaustragen kriegt, kauft er sich eine lange Hose zum Skifahren. Vom Trinkgeld als Brotschani muß er zu Hause was abgeben, für die Lichtrechnung. In Bisingers Gastgarten war ja oft bis elf Uhr nachts Betrieb, und wenn Ferdl dann heimkam, blieb ihm nichts übrig, als das Licht anzumachen.

Ach Ferdl, das Lichtsparen, der Lichtmangel deiner Kindheit! An den langen Winternachmittagen, während die Mutter in der Fabrik Waffeln verpackt, sitzt du im Finstern, denn sie hat dir bei Strafe untersagt, das Licht aufzudrehen. Bevor sie nach der Mittagspause wieder arbeiten geht, schreibt sie sich zur Sicherheit den Zählerstand auf. Oder früh am Morgen, wenn du vom Brotaustragen zurück bist und die Zeit bis Unterrichtsbeginn in der Küche absitzen mußt, allein, weil die Eltern früh außer Haus gehen: eine Dreiviertelstunde Dunkelhaft zusätzlich, und einmal machst du die Tür zum Stiegenhaus einen Spalt weit auf, damit das trübe Licht der Petroleumlampe deine Angst verscheucht, und kaum steht die Tür offen, wischt auch schon eine Maus über die Schwelle.

Die Mutter war genauso verschreckt. Wenn der Kessel am Waschtag um fünf Uhr früh angeheizt werden mußte, ging sie nie ohne Ferdl hinunter in die Waschküche. Als erstes mußten sie den Trog aus dem Kellerabteil holen, und dort raschelte es in allen Ecken, und in allen Ecken lauerten Geister und Ratten.

[18] Ganz am Anfang, als sie noch allein Waschtag hielt, hörte die Mutter eines Morgens den kleinen Ferdi brüllen, vom zweiten Stock bis in den Keller, und sie hastete hinauf und sah, daß dem Vater die Zigarette hinuntergefallen war und auf Ferdis Bauch weiterglimmte. Der Vater hatte es nicht bemerkt.

Weißt du, Ferdi, wird die Mutter Jahrzehnte später sagen: Du mußt schon entschuldigen. Ich hatte mit Kindern keine Erfahrung, war selber noch ein halbes Kind. Und vielleicht erzählt sie ihm dann eine kleine Geschichte, nämlich wie sie mit vierzehn oder fünfzehn zu einem Bauern geschickt wurde, als Magd gegen Kost und Quartier, und wie der Bauer in der ersten Nacht in ihre Kammer geschlichen kam und sie betatschte, wie sie angestrengt und stumm vor Scham versuchte, sich seiner zu erwehren, wie er endlich abließ von ihr und wie sie am Morgen darauf zu Hause auftauchte, atemlos, schluchzend, mit wirrem Haar. Und wie ihr Vater, als sie sich den Schrecken von der Seele geredet hatte, vorwurfsvoll fragte: Und deswegen bist davon? Und wie die Eltern, Ferdls Großeltern, sie wieder zurückschickten, Maul halten, Stall ausmisten auf dem Hof des Bauern. Kleine Geschichte, die manches lüftet, aber nichts verzeiht. Vorstellbar, daß Ferdl dann ein wenig Luft schnappt und mit dem Kopf wackelt, so, und dann antwortet, stimmt, warst selber noch ein halbes Kind. Und der Vater hatte ja auch keine Erfahrung, außer mit Frauen.

Natürlich machte es Ferdl den Eltern auch nicht leicht. Es fing mit Kleinigkeiten an und wuchs sich zu einer regelrechten Sucht aus. Er erinnert sich an die Devise seiner Mutter: Wer lügt, der stiehlt. Er war oft gezwungen zu lügen. [19] Sich Notlügen auszudenken, aus Angst vor Prügel. Alles abzustreiten. Stehlen oder Lügen – das war dann schon eins. Die Mutter sperrt ihn nachmittags in der Wohnung ein. Da schraubt er vom Gangfenster das Gitter ab, klettert raus, hängt das Gitter wieder ein und geht auf die Gasse, Fußball spielen. Beim Greißler läßt er dies und jenes mitgehen. Oder er versucht, ganz diplomatisch zu Geld zu kommen: Bitte ich möcht gern eine Schokolade, aber ich hab das Geldbörsel liegenlassen, können Sie mir nicht fünfzig Groschen borgen, ich laß den Wohnungsschlüssel als Pfand da. Aber der Schlüssel sperrt zu keiner Wohnung, den hat Ferdl auf der Straße gefunden. Oder er läßt irgendwo leere Milchflaschen mitgehen und kassiert den Einsatz. Oder er schleicht mit Freunden in eine Schrebergartensiedlung, Kirschen stehlen. Kindereien.

Keine Kinderei hingegen, weil es ihm noch nach siebzig Jahren in der Seele weh tut, ist der Diebstahl an der Mutter seines besten Freundes, ein paar Münzen von der Küchenkredenz, einer armen Frau entwendet, die jeden Schilling zweimal umdrehen muß. Am Abend klopft der Freund an der Wohnungstür, druckst herum, Ferdl leugnet, im Beisein seiner Eltern muß ihn der Freund filzen. In Ferdls rechter Hosentasche findet er den fehlenden Betrag.

1927 besucht Ferdl die dritte Klasse Volksschule. An einem Samstag ist er als Klassenordner eingeteilt, wischt nach dem Unterricht die Tafel ab und wechselt das Wasser aus und verwahrt die Kreide. Da sieht er sie liegen, auf dem Lehrertisch: die goldene Taschenuhr. Er wiegt sie in der Hand, versenkt sie dann in die Hosentasche. Nach dem Mittagessen geht er auf einen Spielplatz der Gemeinde, wo sich die [20] Kinder bei den erwachsenen Aufsehern Ringe und Bälle ausleihen können. Alle herschauen, sagt Ferdl. Und er zieht stolz die Uhr aus der Tasche, läßt den Deckel aufspringen. Ein Erwachsener sieht das. Woher hast du sie, fragt er. Hab ich gefunden. Das glaubt der Mann nicht, und abends, als der Spielplatz geschlossen wird, sagt er, jetzt gehen wir zu dir nach Hause. Auch der Vater fragt: Woher hast du die Uhr. Gefunden, ich schwörs. Am Montag begleitet ihn der Vater in die Schule. Ja, sagt der Lehrer, das ist meine Uhr. Ihr Sohn ist ein Dieb.

Der Vater liefert Ferdl in der Lustkandlgasse ab, in der Kinderübernahmestelle der Gemeinde Wien. Eine Bedienerin führt ihn ins Bad, wo ihm die Haare geschoren werden. Dort habe er zum ersten Mal in seinem Leben so richtig geweint. Tu nicht heulen, sagt die Bedienerin, wärst braver gewesen.

Aus dem Kinderheim am Tivoli, in das er nach einer Woche überstellt wird, bricht Ferdl aus, läuft nach Hause, wird von einer Fürsorgerin wieder zurückgebracht. An einem Sonntag holt ihn der Vater ab. Als sie zur Tür hereinkommen, sitzt die Mutter vor dem Spiegel und hantiert mit der Brennschere. Sie dreht sich nicht einmal um. Das fällt sogar dem Vater auf. Siehst du denn nicht, sagt er: der Bub ist wieder da. Willst ihn nicht wenigstens begrüßen. Grüß dich, Ferdi, sagt die Mutter.

Mit neun Jahren, vor oder nach dieser Affäre, besucht Ferdl jeden Nachmittag die Tagesheimstätte in Sandleiten, wo eine junge Frau den Kindern beim Aufgabenmachen hilft. Ferdl merkt, sie hat ihn gern, da ist eine Herzenswärme, die er zu Hause nicht spürt. Und er sagt, er möchte [21] mit ihr eine Radpartie unternehmen. Das wär schön, sagt sie, und er sagt, morgen um zwei, wir treffen uns beim J-Wagen, bei der Endstation von der Straßenbahn. Seine Eltern geben ihm Geld, oder es wird aus einer Lade entwendet, und er läuft nach dem Mittagessen zum Radverleih und schiebt zwei Fahrräder zur Haltestelle der Linie J. Dort wartet er mehr als eine Stunde lang, aber die Hilfstante aus der Tagesheimstätte versetzt ihn; sie hat seine Einladung nicht ernst genommen oder einfach vergessen.

Erzählt Ferdinand Hackl, und schickt der Anekdote eine Erklärung hinterher: Für mich war das etwas Besonderes. Daß da jemand ist, der sich mit mir beschäftigt und mir seine Liebe zeigt. Weil es das zu Hause nicht gegeben hat. Zu Hause hat es kein Schmusen und Abbusseln gegeben. Zu Hause bin ich nie den Verdacht losgeworden, eigentlich unerwünscht zu sein. Mir war, als fühlten sich die Eltern ohne mich freier.

Leider nahmen sie ihn dennoch überallhin mit. Sie gingen nie weit, ein Stück ins Liebhartstal hinein, wo sie sich auf eine Bank setzten, oder zum Schutzhaus der Ottakringer Gartenfreunde, wo sie mit einem Kollegen des Vaters und dessen Frau Karten spielten. Er hatte still neben ihnen zu sitzen. Einmal besuchten sie das Varieté Sima. Dort spielte die Kapelle in der Pause den Kaisermarsch, und dann noch einmal, auf ausdrücklichen Wunsch des Publikums. Da beschwerte sich der Vater lautstark, und der Direktor des Varietés versuchte einzulenken, und es gab einen Wirbel, und schließlich sprang der Vater auf, und sie verließen unter allgemeinen Mißfallensäußerungen das Lokal. So weit habe das politische Bewußtsein des Vaters gereicht. [22] Ansonsten habe er brav die Gewerkschaftsbeiträge kassiert. Im Juli siebenundzwanzig, als der Wiener Polizeipräsident Demonstranten niederschießen ließ, war er als Sanitäter dabei, nach den Februarkämpfen vierunddreißig wurde er eingesperrt, aber nur kurz.

Wir überspringen jetzt: Ferdls Betragensnote im Abschlußzeugnis der vierten Klasse Hauptschule; seine Lehre als Schildermaler; seinen ersten Kontakt zu Kommunisten (der Meister in der Geschirrfabrik ist führendes Mitglied der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition); seinen Rausschmiß aus der Berufsschule (wegen Störung der öffentlichen Ordnung) und seine Entlassung im Betrieb. Jetzt sehen wir Ferdl ohne Arbeit herumlungern, am Rande des Anzengruberparks, in dem Männer Stoß spielen, ein verbotenes Kartenspiel, und manchmal steht er gegen ein Trinkgeld Schmiere. Manchmal geht er auch mit anderen Arbeitslosen Obst stehlen oder steckt sich beim Greißler eine Stelze unters Hemd, die er dann dem Ärmsten unter seinen Freunden schenkt. Einmal, da sind sie zu dritt, wird beschlossen: Jetzt gehen wir auf den Wilhelminenberg und nehmen jemandem das Geld weg. Einer macht den Aufpasser, die zwei anderen reißen einer Frau die Netztasche aus der Hand und rennen weg. Die Frau schreit auf, ruft: Haltet den Dieb!, und Ferdl läuft einem Passanten in die Arme. Der Passant, stellt sich heraus, ist Kriminalbeamter.

Ferdl sitzt vier Monate im Gefängnis, dann wird er auf Wunsch der Eltern in die Bundesanstalt für Schwererziehbare Jugendliche in Kaiserebersdorf eingewiesen. Dort kommt einem Zögling ein Ring abhanden. Ein zweiter Zögling gesteht, er hat den Ring gestohlen. Aber er habe den [23] Ring nicht mehr, er habe ihn dem Neuen zugesteckt. Der Neue weiß von nichts. Er wird geschlagen, bis sein Rücken wund ist. Nach Wochen stellt sich heraus, wer anderer hatte den Ring eingesteckt. Dann hat der Neue zum ersten Mal Urlaub. Die Burschen sind überzeugt: Wetten, den sehen wir nicht wieder. Aber Ferdl kommt pünktlich zur Nachtruhe, und aus freien Stücken. Er ist in Kaiserebersdorf ganz zufrieden: Er hat Arbeit, er hat Freunde, und er ist nicht unerwünscht.

Hin und wieder besuchen ihn die Eltern. Dann gehen sie spazieren, zum Winterhafen hinüber, legen sich ins Gras und schauen den Wolken nach. Einmal ist die Tante dabei. Das nächste Mal besucht ihn nur die Mutter. Sie setzen sich auf eine Bank, und die Mutter sagt, warum hast du der Tante die Zuckerln gestohlen. Ich hab keine Zuckerln gestohlen! Lüg nicht, sagt die Mutter. Ferdl springt auf. Am besten, du besuchst mich nie mehr! Er hetzt zurück in die Anstalt, schließt sich in seine Kammer ein und heult und schluchzt. Ich hab damals einen richtigen Weinkrampf gekriegt. Das ist mir so zu Herzen gegangen. Daß ich unschuldig als Dieb hingestellt werde. Was ist denn los, Ferdl, fragt einer der Erzieher. Ich will nicht, daß mich meine Eltern je wieder besuchen. Der Erzieher schreibt einen groben Brief nach Hause, am nächsten Sonntag stellt sich kleinlaut der Vater ein: Ich hab eh mit der Mutter geschimpft.

Ein anderes Mal wird Ferdl in die Kanzlei gerufen, dort halten ihm Kriminalbeamte drei Hüte vor die Nase, welcher gehört dir. Ich hab keinen Hut, antwortet Ferdl. Da war irgendwo in der Stadt ein Raubüberfall begangen worden, und der Räuber hatte auf der Flucht seinen Hut [24] verloren, und sofort war man auf einen Verdächtigen gestoßen. Wer lügt, der stiehlt.

Ein drittes Mal, aber da wohnt Ferdl wieder bei seinen Eltern und ist bereits Mitglied der Kommunistischen Partei, und darüber wird noch zu sprechen sein – ein vorletztes Mal holt ihn die Kindheit im Gasthaus Zur Traube ein, in dem einer plötzlich seinen Mantel vermißt. Der Oberkellner, illegaler Nazi nebenbei, meldet einem Wachmann den Diebstahl, den, wie er sagt, nur dieser Hackl begangen haben kann. Der Wachmann perlustriert Ferdl. Er findet keinen Mantel, wohl aber kommunistisches Propagandamaterial, und Ferdl sitzt die Strafe wegen illegaler politischer Betätigung in der Elisabethpromenade ab. Und die Geschichte von Ferdinands Kindheit wird erst einmal vergessen. Statt dessen erinnern wir uns jetzt des Tapezierers Alois Drucker aus dem Souterrain in der Nauseagasse 31. Drucker stellt Ferdl als Arbeiter ein, auch wenn er ihm nicht garantieren kann, daß am Wochenende Zahltag ist. Seine anderen Arbeiter sind bei der Kommunistischen Partei, und Drucker weiß, daß auch Ferdl dort mitmacht. Seien Sie nicht so dumm, lassen Sie die Finger davon. Ich wär schon längst ein Nazi, wenn dieser Hitler nicht den Judenparagraphen hätte, sagt der kranke Jude Drucker, der arme Hund, dem die Konkurrenz die Preise verdirbt.

Auch der Vater will Ferdl vom Kommunismus abbringen. Wenn ich das Geld dafür hätte, sagt er, würde ich dir eine Reise nach Rußland zahlen. Damit du siehst, wie es dort zugeht. Aber er hat das Geld nicht, und deshalb bleibt Ferdl bei der Partei. Ein Arbeiter aus dem Bezirk namens Alfred Ziegler, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der [25] Firma Warchalovsky, war schon in den zwanziger Jahren in die Sowjetunion ausgewandert. Jetzt ist er zurückgekehrt und hält im Gasthaus Gschwandner einen Vortrag über Stalins Schreckensherrschaft. Ferdl geht hin, aber nicht zum Zuhören. Eine Zeitlang arbeitet der Vater als Inkassant für einen sogenannten Ratenjuden, von dem er günstig ein Fahrrad erwirbt. Er hofft, daß sein Sohn durchs Radfahren auf andere Gedanken kommt. Ferdl freut sich über das Geschenk – es eignet sich gut zum Streuen von kommunistischen Flugzetteln.

Es ist nicht so, daß Ferdl vom Marxismus felsenfest überzeugt war. Er hat halt ein paar Kommunisten kennengelernt, und der Zufall wollte es, daß sie ihm sympathisch waren. Zum Beispiel der Fragner, sein Meister in der Geschirrfabrik. Dann ein gewisser Reich, mit dessen Sohn sich Ferdl in Kaiserebersdorf angefreundet hatte. Der Hofer-Peter, der auch beim Drucker gearbeitet hat und dann in die Sowjetunion emigriert ist und zehn Jahre später mit dem Zweiten Österreichischen Freiheitsbataillon in Wien einmarschieren wird. Ein Straßenbahnschaffner, der zu den Schulungsabenden in Uniform erschienen ist und von dem Ferdl nur den Decknamen kannte. Der war besonders sympathisch, mit seinem ruhigen Gang, seiner bedächtigen Art, seiner Geduld im Bemühen, verständlich zu sein. So einen hätte er gern zum Vater gehabt. Dann gab es einen anderen, Deckname Kern, der ihm einen Spezialauftrag erteilte: Ferdl sollte Genossen beschatten, die im Verdacht standen, Polizeispitzel zu sein. Es handelte sich um ein bitterarmes Ehepaar, das mit Zitronen hausieren ging. Zwei Tage lang lief er ihnen hinterher, kam sich schäbig dabei vor, und am [26] dritten Tag sagte er, jetzt reichts. Diesen Kern übrigens, der aussah wie ein Kommunist aus dem Bilderbuch, mit Lederjacke und Hut, sollte Ferdl zufällig in Albacete wiedersehen, wo er keine Aufträge mehr erteilte, sondern nur noch heimfahren wollte, nach Ottakring zu seiner Frau: Aber die lassen mich ja nicht weg! Fünfundsechzig Jahre später erkennt ihn Ferdl auf einem Gestapofoto wieder, das im Wiener Stadt- und Landesarchiv aufgetaucht ist. Kern hieß in Wirklichkeit Josef Gruber und wurde Anfang Februar 1942 im Schloß Hartheim bei Linz ermordet, als ›unwertes Leben‹. Angesichts dieses Schicksals bereut Ferdl seine schlechten Erinnerungen. Besser, sie überhaupt zu tilgen. Oder einfach nur um Kern zu trauern, schreibend. Aber das ergäbe dann eine andere Geschichte, die will ich jetzt nicht erzählen. Höchstens noch, daß Ferdl am 5. Februar 1937 die Wohnungstür in der Nauseagasse hinter sich zuschlägt, unter Zurücklassung einer Nachricht, wonach er ausschließlich seine Ersparnisse – fünfzig oder sechzig Schilling – eingesteckt hat. Mit umgeschnalltem Rucksack läuft er die Stiege hinunter, nimmt zwei Stufen auf einmal, und Kindergeschrei tönt ihm nach, und einiges Kopfschütteln bleibt hinter ihm zurück.

Spanien im Bürgerkrieg, davon hören wir vielleicht ein andermal. Frankreich, die Lager, der Ausbruch, die Verhaftung – bei nächster Gelegenheit. Nur soviel: Als Ferdl von den Nazis geschnappt und von Gefängnis zu Gefängnis geschleppt wird, landet er für einige Monate auch in Wien. Mitte Jänner einundvierzig wird er in eine Zelle auf der Elisabethpromenade gesperrt und schreibt gleich nach Hause, mit der Bitte um Lebertran. Einmal darf ihn sein [27] Vater besuchen. Der Vater ist inzwischen bei der SA. Ich werde schauen, daß du herauskommst, sagt er. Es ist ja jetzt alles ganz anders. Wir sind, sagt er, eine richtige Volksgemeinschaft! Worauf der Aufseher schmunzelt und sich umdreht, demonstrativ. Sagt Ferdinand Hackl.

Dann Dachau, Jahre auf Leben und Tod, auf Zittern und Trotzen. Ferdls Verwunderung: daß es nicht mehr Selbstmorde gibt. Ferdls Glück: weder durch Flecktyphus noch durch Genickschuß zu enden. Ferdls Mut: Sabotage, Fürsorge, Aufbegehren. Seine Außenkommandos heißen Präzifix, Kottern, Fischen. Als einen Tag nach der Befreiung französische Panzer durch die Ortschaft Blaichach rollen, am ersten Mai fünfundvierzig, steht Ferdl mit erhobener Faust am Straßenrand. Von den Franzosen erwidern nur zwei oder drei seinen Gruß. Und die rote Fahne, die russische Häftlinge gehißt haben, muß auf Befehl des Kommandanten eingeholt werden.

In Dachau gab es den Lagerführer Redwitz, der war ein fanatischer Fußballfan. Eine Borussia Dachau schwebte ihm vor, Häftlingsmannschaft, die von Sieg zu Sieg eilte, Sinnbild dessen, was nationalsozialistische Umerziehung an Mannestugend und Kampfgeist selbst bei den ehemals verblendeten Feinden des Reiches zu wecken vermochte. Nach etlichen Monaten wurde er aus Dachau versetzt, aber zuvor organisierte er jeden Sonntag eine Partie, und Ferdl kurbelte im Mittelfeld. Kurz vor dem Anpfiff zu einem Match erhielt Ferdl die Nachricht: Vater gestorben. Zur Verwunderung seiner Gefährten lief er trotzdem aufs Feld.

Dies erfährt Ferdl erst viel später: daß ihn seine Mutter allen Ernstes im Konzentrationslager besuchen wollte. Setzt [28] sich einfach in den Zug nach München, fährt nach Dachau weiter, läßt sich den Weg zum Lager zeigen. Vor dem Eingangstor sieht sie Häftlinge, die mit Gesang rein- und rausmarschieren, und trägt dem diensthabenden SS-Mann ihr Anliegen vor. Der ist so verdutzt, daß er sie gar nicht wegschickt. Kommt dann der Kommandant des Weges, schneidig in Stiefeln, und ruft: Was will diese Frau hier? Na, meinen Sohn besuchen. Kommt überhaupt nicht in Frage! Gehen Sie! Und sie geht, Richtung Bahnhof und einigermaßen beruhigt. Zu Hause sagt sie zu einer Nachbarin: Bin ich froh, daß ich das alles gesehen habe! Die Häftlinge singen sogar beim Marschieren. Es kann also nicht so schlimm sein.

Einmal noch wird Ferdl von seiner Kindheit eingeholt. Bald nach der Rückkehr nach Wien bemüht er sich um eine Stelle bei der Aktion Jugend am Werk. Der Vorsitzende, ein sozialdemokratischer Stadtrat namens Afritsch, läßt über das Vorleben des Bewerbers Erhebungen durchführen. Dann ruft er ihn zu sich, kalt: Wir können dich nicht nehmen. Du bist vorbestraft. Aber die Vorstrafe ist längst gelöscht. Egal.

Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Von einer Kindheit zwischen Scham und Zwist. Von Eltern, die ihr Kind zu lieben vergessen, und davon, daß in einem Anstaltszögling kein Dieb, sondern ein Freiheitskämpfer steckt. Von einem Mann, der mir gesagt hat: Ich erzähle dir meine Geschichte. Der, während er erzählt, zu zweifeln anfängt, ob seine Geschichte erzählenswert ist. Die Suppe ist zu dünn, sagt er und meint damit: Es lohnt sich doch gar nicht, diese Geschichte aufzuschreiben.

[29] Ferdinand Hackl ist schlank. Er hat glattes, straff nach hinten gekämmtes Haar. Oft fällt ihm eine lange Strähne ins Gesicht, die er mit der Hand zurückstreicht. Er spricht leise, in einem singenden Tonfall. Er hat zwei Kinder, 43 und 41 Jahre alt. Ich könnte also durchaus sein Sohn sein, das mittlere Kind. Gut möglich, daß ich Ferdls Kindheitsgeschichte dann nicht aufgeschrieben hätte, gegen Ende eines Jahrhunderts, das noch lange geht.

(1997/2003)

[30] Der Anarchist von Leonding

Fünfundzwanzig Sätze über einen Achtzigjährigen

Es ist vielleicht falsch, Franz Comellas als den letzten Anarchisten zu bezeichnen, aber vielleicht ist es auch nicht falsch. Ob etwas richtig ist oder falsch, das hängt nicht davon ab, wo man sich befindet: oben oder unten. So lautet ein Gebot des Anarchismus, der es mit denen hält, die unten sind.

Also den ersten Satz.

Leonding ist ein Vorort von Linz.

Da höre ich gleich sagen: Demnach ist Franz Comellas ein Österreicher. Und da sage ich: Ja, aber nicht nur. Wie man sieht, sind Mißverständnisse möglich, und das ziemt sich nicht für den Anfang. Besser einen neuen ersten Satz.

In Katalonien, gut dreißig Kilometer hinter Barcelona, sieben Kilometer von Sabadell entfernt, liegt die Ortschaft Castellar del Vallès, die 1917, im Geburtsjahr Franz Comellas’, dreitausend Einwohner zählte.

Jetzt steht der erste Satz da. Nun müßte man aber hinzufügen, daß Franz, Francisco damals, oder besser noch: Francesc, das Kind rechtschaffener armer Eltern war, bei denen es, in der Carrer de l’Ermot Nummer 4, wenig zu beißen gab, und daß er mit elf Jahren zu arbeiten begann, um das dürftige Familieneinkommen ein wenig aufzubessern. Mit der Schule hatte Franz ohnehin keine große [31] Freude; da war zum Beispiel ein mißratener Lehrer, der sich mit Señor Vidal anreden ließ, aber wegen seiner Leibesfülle den Spitznamen Oliver Hardy trug. Oliver Hardy erschien verspätet zum Unterricht, und wenn er vom Mittagessen zurück war, hielt er vorn am Katheder erst einmal ein Nickerchen, und nichts, weder das Johlen noch das Trampeln der Schüler, vermochte seinen Schlaf zu stören. Auch mit dem Lehrplan nahm er es nicht genau, so ging er eines Tages daran, den Kindern das Dividieren einzubleuen, ohne daß er ihnen vorher beigebracht hatte, wie man Zahlen multipliziert. Ein zweiter Lehrer schlechten Angedenkens hieß Sots; als Franz ihm später einmal über den Weg lief, sagte Sots: Comellas, wie ich mich freue, du bist aber tüchtig gewachsen!, und hielt Franz die Hand hin. Worauf der antwortete, tut mir leid, Señor Sots, mit Ihnen habe ich nur böse Erfahrungen gemacht, deshalb kann ich Ihnen nicht die Hand geben.

Ein anderes Mal sah Franz in der Carrer de les Roques einen vornehm gekleideten Herrn stehen, neben ihm ein Junge und ein Mädchen, auch sie prächtig herausgeputzt, so daß Franz vor Begeisterung der Mund offenstand. Der Junge fragte ihn, ob er eine Praline haben möchte. Franz nickte angestrengt, und das Mädchen hielt ihm eine Tüte unter die Nase. Nicht lange danach, im Frühjahr 1931, sah er den vornehm gekleideten Herrn zum zweiten Mal, im Saal der Landarbeitergewerkschaft »Harmonie« nämlich, wo er die Männer dazu aufrief, bei den Wahlen am 12. April für die Republik zu stimmen, und es stellte sich heraus, er war niemand Geringerer als Lluís Companys i Jover, der viele Anarchisten vor Gericht verteidigt hatte, und einige [32] Jahre später sollte er Präsident der Generalitat werden, der autonomen Regierung von Katalonien.

Mit elf also ab in die Arbeit, zuerst in die Spinnerei El Boa und dann, als der Patrón die Maschinen abmontieren und nach Barcelona schaffen ließ, in die Textilfabrik Ca l’Estruch. »Dort lernte ich die Gewerkschaft kennen und trat ihr bei und wurde Mitglied des Betriebskomitees.« Das könnte der zweite Satz sein, der freilich mehrere Nebensätze nach sich zieht. Erster Nebensatz, daß mit der Gewerkschaft selbstredend die der Anarchosyndikalisten gemeint ist, die CNT – Confederación Nacional del Trabajo. Zweiter, dritter und so weiter Nebensatz stammt aus einem der Briefe, in denen mir Franz seine Sicht der Dinge darlegt: sei es nämlich seit langem üblich, den Anarchismus zu diffamieren, und reiche diese Diffamierung bis ins Jahr 1864 zurück, als die Erste Internationale gegründet wurde, worauf sich Karl Marx und Michail Bakunin in die Haare kriegten, was die Menschheit für Jahrhunderte zurückwarf, weil die Spaltung der Arbeiter damit zementiert wurde und die reformistischen Gewerkschaften nur dazu taugten, endlos viele Parasiten ohne Gedanken an Solidarität und soziale Gerechtigkeit durchzufüttern, die von der Produktion freigestellt sind, Berufsbürokraten eben. Und würden auf unserem Planeten drei Ideologien existieren, Religion, Politik und Revolution, und hielten es die Anarchisten mit letzterer, und habe schon Harry Belafonte, der über den Verdacht, Anarchist zu sein, erhaben ist, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt: Noch nie ist es geschehen, daß die Besitzenden freiwillig etwas von ihrem Besitz abgeben. (Dritter Satz über Franz Comellas.)

[33] Jedenfalls sei zum Verständnis der spanischen Geschichte wichtig, daß die CNT nach ihrer Gründung im Jahr 1910 erkennen mußte, daß bei Arbeitskämpfen die öffentlichen Organe immer Partei für die Besitzenden ergriffen, was nicht hingenommen werden durfte. Und sei es deshalb gekommen, daß die CNT die meiste Zeit verboten war, während die sozialistische Gewerkschaft UGT ihre Versammlungen und Kongresse ungestört abhalten konnte. Seien dann in den zwanziger Jahren, während der Diktatur von Primo de Rivera, die sogenannten Gemischten Schiedsgerichte gesetzlich verordnet worden, die bei Unstimmigkeiten über neue Arbeitsverträge zusammentraten, fünf Arbeiter und fünf Unternehmer beispielsweise, und wenn die Abstimmung unentschieden ausging, lag die Entscheidung beim Schiedsgerichtspräsidenten, der die Unternehmer begünstigte, weil die ihm Geld in den Arsch schoben, im Unterschied zu den Arbeitern, und habe das die CNT nicht akzeptieren können und mit den Unternehmern gestritten (und er, Franz Comellas, auch), und wenn die Unternehmer den Arbeitern nicht entgegenkamen, dann wurde der Streik beschlossen und ein Streikkomitee ernannt und auch eine Solidaritätskommission, aber wenn der Streik über mehr als zwei Wochen ging, bestand die Gefahr, daß die Streikbewegung zerbröckelte, weil sich die Arbeiter kein Brot mehr kaufen konnten, und deshalb seien sie (und er, Franz, auch) zu den Unternehmervertretern gegangen und hätten sie gewarnt: Wenn sie glaubten, die Arbeiter über den Tisch ziehen zu können, dann schnitten sie sich, und am Ende würden alle verlieren, und die Unternehmer mehr noch als die Arbeiter, weil sie ja mehr besaßen, und wolle er ein Beispiel [34] nennen aus den zwanziger oder frühen dreißiger Jahren, als sie schon zwei Wochen lang im Streik waren, in der Textilindustrie, in der Metallindustrie, im Baugewerbe, und die Unternehmer stur jeden Kompromiß ablehnten: Da hatten die Kollegen, die in den Steinbrüchen arbeiteten, schon Dynamit und Zündkegel und Zündschnüre beiseite geschafft und zwei Kanister präpariert und stiegen eines Nachts in eine Fabrik ein und jagten eine teure Maschine in die Luft, während andere Arbeiter alle Fensterscheiben von allen anderen Fabriken einschlugen, so daß sich die Glaser vergnügt die Hände rieben, und seien die Amtsbekannten am nächsten Morgen verhaftet worden, hätten aber ein hieb- und stichfestes Alibi besessen, und sei die Polizei den Tätern nicht auf die Spur gekommen. Kurz und gut, hätten die Unternehmer dem Vorschlag der Arbeiter zugestimmt und sei der Streik gewonnen worden. Und habe in Castellar del Vallès jedesmal, wenn es zu einem Konflikt kam, ein guter Teil der Arbeiter von den Sozialisten zu den Anarchisten gewechselt, weil sie gesehen hätten, daß diese (und er, Franz, auch) die Losung »Einer für alle und alle für einen« nicht nur propagierten, sondern auch praktizierten.

Es kam dann der Samstag, an dem Franz im Gewerkschaftslokal »Harmonie« gerade die Mitgliedsbeiträge kassierte, als um neunzehn Uhr das Radio eine dringende Meldung des Regionalkomitees der CNT durchgab, es werde der revolutionäre Generalstreik ausgerufen, weil sich die Faschisten gegen das Volk erhoben hatten. Sofort rafften Franz und seine Gefährten die Papiere zusammen und liefen auf die Straße, die Jäger unter ihnen mit ihren Flinten, aus Angst, auch in Castellar könnten die Faschisten [35] versuchen, die Macht an sich zu reißen. Auf den Landstraßen errichteten sie Straßensperren, und Autos wurden nur durchgelassen, wenn die Lenker die Losung wußten, eine Kombination aus den Anfangsbuchstaben der Konföderation und der Iberischen Anarchistischen Föderation, CNT/FAI. Vierter Satz über Franz Comellas: »Das haben wir gemacht und niemand sonst, die anderen sind später gekommen, die Kastanien zu essen, die wir aus dem Feuer geholt haben.«

Der Aufstand der Militärs hatte die Anarchisten von Castellar unvorbereitet getroffen, auch wenn Franz schon lange vorher bei einer Versammlung in der Betriebshalle von Ca l’Estruch gemeint hatte, eine Fabrik funktioniert sogar ohne Fabrikanten. Und es lief dann wirklich ganz gut ohne den Eigentümer, Ezequiel Estruch, dem kein Haar gekrümmt wurde, weil ihm die CNT