12,99 €

Mehr erfahren.

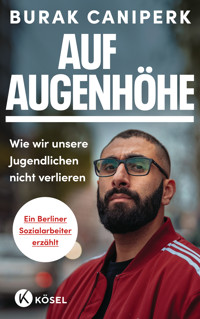

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Mit Herz und Hip-Hop – Ein Berliner Streetworker über die Jugend von heute

Burak Caniperk ist Sozialarbeiter aus Leidenschaft und nimmt uns mit auf die Straßen: In »Auf Augenhöhe« erzählt er von seinem täglichen Einsatz für Jugendliche in Berlin, die oft am Rand der Gesellschaft stehen. Ob Drogen, psychische Probleme oder fehlende familiäre Unterstützung – Burak begegnet ihnen mit Empathie und Respekt, nicht nur in Problembezirken, sondern auch in scheinbar besseren Vierteln Berlins.

Die Probleme vieler Jugendlicher kennt Burak Caniperk nur zu gut: Einst selbst antriebslos, hat er sich aus schwierigen Verhältnissen herausgekämpft. Auch, weil es Menschen gab, die an ihn geglaubt haben. Heute weiß er, wie wichtig es ist, Jugendlichen Hoffnung und Perspektiven zu geben. Sein Buch ist ein kraftvolles Plädoyer dafür, Vorurteile abzubauen gemeinsam Lösungen zu finden – damit jeder Jugendliche sein Potenzial entfalten kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

»Ich arbeite nicht in einem Streichelzoo, sondern in einem ziemlich harten und schwierigen Stadtteil von Berlin. Und ja, da haben es viele Jugendliche tatsächlich ziemlich schwer.

Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, warum das so ist, warum manche Jugendliche ziemlich schwierige Leben haben. Sie wissen kaum etwas darüber, unter welchen Bedingungen viele junge Menschen in Deutschland aufwachsen.

Auch davon möchte ich hier erzählen.«

Burak Caniperk

Burak Caniperk arbeitet seit 2017 für die Outreach gGmbH, einen großen Träger für mobile Jugendsozialarbeit in Berlin. Außerdem moderiert er Sendungen im HipHop-Sender TV Straßensound und berichtet auf seinem Instagram-Account und seinem Youtube-Kanal über seine Arbeit als Sozialarbeiter. Er wird häufig für Interviews zu sozialen Themen angefragt. Bei seinen Auftritten geht es ihm auch darum, das Augenmerk darauf zu lenken, wie wichtig soziale Arbeit für unsere Gesellschaft ist.

Geschrieben hat er dieses Buch zusammen mit Alke Wierth, die viele Jahre für den Hörfunk und bei der taz gearbeitet hat, wo sie als Redakteurin für die Themen Bildung und Integration zuständig war.

Burak Caniperk

Mit Alke Wierth

AufAugenhöhe

Wie wir unsereJugendlichennicht verlieren

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2024 Kösel-Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagmotiv: © Sinan Özmen

Redaktion: Marlene Fritsch

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN978-3-641-32039-3V001

www.koesel.de

Inhalt

Einleitung: Warum schreibt ein Sozialarbeiter ein Buch?

1. Was macht überhaupt ein Sozialarbeiter?

2. Und was ist Jugendsozialarbeit?

3. Beispiel Alex: Von der Straße an den Strand

4. Mein Alltag als Streetworker

5. Wer sind die Jugendlichen, mit denen ich arbeite?

6. Warum ich Sozialarbeiter geworden bin

Kleiner Exkurs: Hip-Hop – Sound der Jugend, Sound der Straße

7. Wie ich tatsächlich noch an die Uni kam

8. Beispiel Abdul: Bildung und Chancengleichheit

Kleiner Exkurs: Identität – Wie Integration gelingt

9. Eltern und Sozialarbeiter 1: Vertrauen. Bilals Helikoptermutter

Kleiner Exkurs: Drogen – Kiffen, bis der Sozialarbeiter kommt

10. Eltern und Sozialarbeiter 2: Die Frage nach der Schuld

11. Jugendliche und Gesellschaft 1: Wertschätzung. Kein Platz für Teenager?

12. Jugendliche und Gesellschaft 2: Beteiligung

Kleiner Exkurs: Einwandererkinder – Diese ganze Last der Migration

13. 444 Blocks – Leben im Kiez und wie man da rein- oder rauskommt

14 Ausbildung

Kleiner Exkurs: Mädchen und Jungen – Wer legt hier was fest?

15. Gewalt

16. »Das ist voll schwul!« – Wie man mit Jugendlichen reden kann

17. Beispiel Lukas oder: Wie ich das erste Mal daran gedacht habe, meinen Job hinzuschmeißen

18. Erfolg und Misserfolg in der Jugendsozialarbeit: Work in Progress

Kleiner Exkurs: Therapieplätze – Die Nadel im Heuhaufen finden

19. Warum ich immer noch Sozialarbeiter bin – und was für einer!

20. Wir sind auch Systemsprenger!

21. #Sozialarbeiter: Burak auf Social Media

Fazit: Mehr Anerkennung, bitte!

Anmerkungen

Einleitung

Warum schreibt ein Sozialarbeiter ein Buch?

Hey, Freunde! Ich bin Burak, und ich bin Jugendsozialarbeiter in Berlin. Und weil ich oft erlebe, dass viele Leute denken, das ist so ein Job als Kuschelpädagoge, bei dem man Jugendlichen vor allem über das arme Köpfchen streicht und ihnen sagt, wie schwer sie es haben, schreibe ich dieses Buch. Denn das ist Quatsch! Ich arbeite nicht in einem Streichelzoo, sondern in einem ziemlich harten und schwierigen Stadtteil von Berlin. Und ja, da haben es viele Jugendliche tatsächlich ziemlich schwer. Das ist der zweite Grund, warum ich dieses Buch schreibe: Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, warum das so ist, warum manche Jugendliche ziemlich schwierige Leben haben. Sie wissen kaum etwas darüber, unter welchen Bedingungen viele junge Menschen in Deutschland aufwachsen. Auch davon möchte ich hier erzählen.

Deshalb handelt dieses Buch vor allem von den Jugendlichen, die ich bei meiner Arbeit treffe: von Alex, der es von der Straße an den Strand geschafft hat, von Bilal, den seine Mutter stets vor allen Herausforderungen beschützt und den sie zugleich für den größten Versager hält, von Toni, der für seinen Traum von einer guten Zukunft im Jobcenter erst mal ausgelacht wird, von Leni, die ein Baby erwartet und von ihrer ebenfalls schwangeren Mutter kurzerhand auf die Straße gesetzt wird. Es erzählt von Abdul, seinem Kiez und seinen Freunden, und von Lukas, dem Systemsprenger, für dessen Probleme es leider viel zu wenig Hilfe gibt. Und von vielen anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denen allen gemeinsam ist, dass sie mit Problemen zu kämpfen haben, die Menschen in ihrem Alter eigentlich gar nicht haben sollten. In ihrem Umfeld ist aber oft keiner, der ihnen die Hand reicht oder reichen kann und ihnen hilft, da rauszukommen – und deshalb haben sie schlechte Chancen auf ein gutes Leben. Das zu ändern, ist dann der Job von uns Jugendsozialarbeitern. Wir reichen diesen Jugendlichen unsere Hand und unterstützen sie dabei, aus schlechten Chancen bessere zu machen.

Das Buch handelt aber auch von den Gründen, den sozialen Rahmenbedingungen, blinden Flecken und Verwerfungen in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass manche Jugendliche überhaupt erst in so schwierige Lebenslagen geraten. Es handelt von der Kraft, mit der sie ihre Probleme oft ganz allein zu bewältigen versuchen, und der unglaublichen Kreativität, die sie dabei entwickeln. Und es beschreibt, wie wir Jugendsozialarbeiter sie dabei unterstützen können.

Deshalb erzählt das Buch auch von mir selbst, weil meine eigene Geschichte ganz viel damit zu tun hat, warum ich überhaupt Jugendsozialarbeiter geworden bin – und davon, warum ich glaube, dass ich genau deshalb Jugendlichen ganz gut helfen kann. Denn im Grunde geht es bei all diesen Geschichten, ihren und meiner eigenen, immer um dasselbe: allen Jugendlichen gerechte Lebenschancen zu ermöglichen, selbst wenn die Ausgangslage dafür schlecht ist.

Ich lebe und arbeite seit mittlerweile sieben Jahren als Jugendsozialarbeiter in Berlin. Viele der Jugendlichen, denen ich in dieser Zeit begegnet bin, kommen aus Familien in schwierigen ökonomischen und sozialen Situationen, aus gesellschaftlich benachteiligten und ausgegrenzten Familien. Als Streetworker arbeite ich zudem oft mit jungen Menschen, die eine Menge Scheiße gebaut, mit Gewalt und Kriminalität zu tun haben – als Täter, aber auch als Opfer. Trotzdem handelt dieses Buch nicht nur von benachteiligten Jugendlichen.

Denn ich glaube: Pubertät, Jugendlicher zu sein, ist grundsätzlich schwer, ist immer erst mal Krise und Verunsicherung, man weiß nicht, wer man sein und wo man hin will. Pubertät bedeutet immer Ausprobieren, Auflehnung und Rebellion. Die Frage ist aber, unter welchen individuellen und sozialen Bedingungen junge Menschen durch diese wichtige Lebensphase gehen und welche echten Chancen auf Selbstverwirklichung, auf ihren eigenen, für sie guten Lebensentwurf sie bekommen. Und ob sie dabei Menschen in ihrer Nähe haben, die sie in dieser Lebensphase wirklich sehen und verstehen und auch akzeptieren und unterstützen können.

Deshalb handelt dieses Buch auch von Vorbildern und helfenden Händen, von Mut und Ermutigung, von Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein und der richtigen Unterstützung dabei, an all das heranzukommen. Denn das wollen alle Jugendlichen wie jeder andere Mensch auch: Respekt, Anerkennung und Wertschätzung. Sie wollen gesehen werden mit dem, was sie gut können. Und sie können alle etwas gut. Da bin ich ganz sicher. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch ein Recht auf ein gutes Leben hat und auch die Skills dafür mitbringt!

Genau deshalb bin ich Jugendsozialarbeiter geworden. Das war einfach schon immer mein Traumjob. Aber es ist eben auch kein Job für schwache Nerven, sondern einer, bei dem man sich seine Brötchen hart verdient und der mich manchmal wirklich an meine Grenzen bringt. Denn man bekommt auch ziemlich viel Schlimmes dabei mit. Wir Sozialarbeiter haben dafür ja auch exakt die richtige Brille auf: Es ist unsere Aufgabe, Scheiße zu sehen und dann sauber zu machen. So verdienen wir unser Geld. Man könnte als Jugendsozialarbeiter deshalb eine sehr negative Lebenseinstellung pflegen – wenn man das zulässt. Aber mir persönlich liegt das nicht so.

Das hängt mit meiner eigenen Lebensgeschichte zusammen, die mir gezeigt hat, dass es auf dieser Welt auch viel Liebe und viele liebevolle Menschen gibt. Und es liegt daran, dass ich bei meiner Arbeit auch eine Menge tolle Geschichten erlebe: Menschen, denen es gelingt, sich aus schwierigsten Lebenslagen heraus ein besseres Leben aufzubauen. Sogar bei Jugendlichen, die kriminell geworden sind, sehe ich immer auch gute Werte, Anlagen und Eigenschaften. Sie wünschen sich ebenfalls ein gutes Leben, Anerkennung und Respekt. Deshalb versuche ich, niemanden dafür zu verurteilen, was er getan hat oder wie er lebt, ob er drogensüchtig oder obdachlos ist, ob er bettelt oder klaut oder sich prostituiert. Meine Aufgabe ist, ihn dabei zu unterstützen, das hinter sich zu lassen, und meine Überzeugung ist, dass jeder Mensch sich ein gutes Leben wünscht, und das auch verdient.

Ich sehe meinen Job so: Ich versuche, Dinge wiedergutzumachen. Nicht bloß okay und auch nicht gleich perfekt, sondern gut. Gut ist etwas, womit ich mich anfreunden kann. Denn gut reicht! Gut hat Luft in beide Richtungen. Luft ist auch wichtig, weil sie den Raum schafft, in dem man sich dann weiterbewegen und weiterentwickeln kann. Und das ist doch einfach schon mal ein ziemlich gutes Lebensgefühl.

1

Was macht überhaupt ein Sozialarbeiter?

Als Sozialarbeiter kann man in ganz vielen verschiedenen Bereichen mit ganz unterschiedlichen Menschen arbeiten: mit Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern, Senioren, mit geflüchteten Menschen oder Menschen mit psychischen oder physischen Einschränkungen. Man kann in Behörden wie Jugend- oder Sozialämtern, in Schulen, Gefängnissen oder bei der Jugendgerichtshilfe arbeiten, die Jugendlichen dabei helfen soll, dass sie gar nicht erst ins Gefängnis kommen. Man kann in Krankenhäusern arbeiten, in Altenheimen oder Obdachloseneinrichtungen, als Schul- oder Kita-Sozialarbeiter oder in betreuten Wohngemeinschaften für junge Menschen, die in ihren Familien Probleme haben oder kriminell oder drogensüchtig waren.

Man arbeitet dabei also meistens entweder in staatlichen Einrichtungen oder, wie ich, bei sogenannten Freien Trägern. Das sind überwiegend Vereine oder gemeinnützige Gesellschaften, die Aufgaben der staatlichen Fürsorge – etwa die Versorgung mit Kindergartenplätzen – übernehmen und deren Angebote und Arbeit, also auch die Personalkosten, deshalb mit staatlichen Geldern unterstützt werden.

Es gibt mittlerweile aber auch private Unternehmen, die Sozialarbeiter unter ihren Angestellten haben, weil sie Beschäftigten in persönlichen Krisen oder schwierigen Lebenslagen Hilfe anbieten wollen, diese Probleme zu bewältigen, um sie nicht als Mitarbeiter und dringend benötigte Fachkräfte zu verlieren.

In all diesen unterschiedlichen Arbeitsbereichen hat man als Sozialarbeiter jedoch eigentlich immer die gleiche Aufgabe: Es geht darum, Menschen dabei zu unterstützen, in schwierigen Lebenssituationen und in dieser Gesellschaft (wieder) zurechtzukommen und ihren eigenen, für sie richtigen Weg in das Leben, das sie führen möchten, zu finden und zu gehen. Unsere Aufgabe ist es dann, uns darum zu kümmern, dass sie dabei genau den Support bekommen, den sie ganz individuell brauchen und der ihnen laut Gesetz zusteht – entweder direkt von uns Sozialarbeitern oder von anderen Hilfsinstitutionen, zum Beispiel Bildungsträgern wie Schulen oder Fort- und Weiterbildungsanbietern oder von Schuldnerberatungen oder Drogenhilfeeinrichtungen, von Anwälten oder Therapeuten. Denn wir Sozialarbeitenden sind zwar Pädagogen, aber eben keine Therapeuten, keine Rechtsanwälte, Krankenpflegende oder Schuldnerberater. Wir haben in der Regel Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik oder etwas Ähnliches studiert, manche meiner Kollegen sind gelernte Erzieher, ehemalige Lehrkräfte oder Sozialwissenschaftler. Dort, wo ich arbeite, gibt es zudem viele Quereinsteiger, die ganz andere Berufe gelernt oder studiert haben, aber dann oft noch berufsbegleitend eine Erzieherausbildung oder ein Zusatzstudium oder entsprechende Fortbildungen besucht haben, um diesen Job machen zu können. Wir alle begleiten unsere Klienten dabei, die für sie jeweils richtige Beratung und die passende Unterstützung zu bekommen. Und vor allem: auf diesem manchmal langen und schwierigen Weg nicht aufzugeben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Wir motivieren und unterstützen Menschen, ihren Platz in dieser Gesellschaft, in unserem sozialen Gefüge zu finden. Deshalb heißt es Sozialarbeit! Und deshalb bin ich Sozialarbeiter geworden.

Jugendsozialarbeiter arbeiten natürlich mit jungen Menschen, genauer gesagt: mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Als Jugendliche gelten in Deutschland laut Gesetz Menschen ab ihrem 14. Geburtstag bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, also bis zur Volljährigkeit. Volljährige junge Menschen zwischen 18 und 21 gelten nach dem Gesetz jedoch noch immer als Heranwachsende, die unter bestimmten Bedingungen deshalb zum Beispiel nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden können, wenn Gerichte der Ansicht sind, dass es ihnen an erwachsener Reife fehlt. Jugendsozialarbeit richtet sich deshalb vor allem an Menschen zwischen 14 und 21 Jahren, manchmal aber auch an etwas Jüngere oder Ältere, wenn sie unsere Hilfe brauchen.

Die jungen Menschen, mit denen ich als Streetworker arbeite, sind überwiegend zwischen 16 und 21 Jahre alt. Es sind Teenager und junge Erwachsene, die aus individuellen oder gesellschaftlich bedingten Gründen keine guten und gerechten Chancen haben, ihre eigenen Zukunftsträume und Lebensentwürfe zu verwirklichen, etwa weil sie aus armen und benachteiligten Familien kommen oder weil sie persönliche Probleme haben. Meine Kollegen und ich begleiten dabei zum Teil einzelne Jugendliche – das nennen wir Einzelfallhilfe –, oft aber auch Jugendgruppen. Am Anfang, gleich nach meinem Studium und meinem Umzug nach Berlin, habe ich im Stadtteil Charlottenburg junge Menschen mit intensiver Einzelfallhilfe dabei unterstützt, einen (Wieder-)Einstieg in Bildung und Ausbildung hinzukriegen, zum Beispiel einen Schulabschluss nachzuholen, nachdem sie die Schule hingeschmissen hatten oder einfach lange nicht hingegangen waren, oder einen Job oder eine Lehrstelle zu finden oder in vielen Fällen zunächst überhaupt erst mal den Mut und das Selbstwertgefühl dafür zu entwickeln, sich das zuzutrauen. Ich war dort ein sogenannter Berufscoach. Das ist eine der vielen Aufgaben, die wir als Jugendsozialarbeiter übernehmen können. Mittlerweile arbeite ich als Streetworker in Berlin-Schöneberg – und dort oft mit Gruppen von Jugendlichen, die einen großen Teil ihres Lebens draußen auf den Straßen verbringen.

Das hört sich jetzt vielleicht so an, als ob wir Streetworker bloß durch die Gegend spazieren und gucken, ob irgendwo ein paar Jugendliche abhängen, die nichts Sinnvolleres zu tun haben, als draußen herumzulungern und dabei auch noch andere Leute zu stören. Das stimmt so nicht ganz. Ja, wir laufen durch die Straßen, im Sommer wie im Winter, bei Regen, Schnee und Dunkelheit, und lassen uns immer wieder da blicken, wo Jugendliche rumhängen und dabei tatsächlich ziemlich oft jemanden stören. Wir tun das aber nicht, um dort für diese anderen Leute wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Wir tun das für die Jugendlichen: Wir suchen sie und quatschen sie an, um zu erfahren, warum sie überhaupt da draußen abhängen und warum sie nichts Besseres zu tun haben – und ob sie vielleicht eigentlich gern etwas Besseres zu tun hätten. Falls das so ist, helfen wir ihnen dabei, das zu erreichen oder erst mal anzugehen. Bis es so weit ist, schauen wir tatsächlich einfach nur immer wieder bei ihnen vorbei, um Hallo zu sagen und ein paar kurze Gespräche zu führen, um zu erklären, wer wir sind und warum wir auftauchen.

Denn es ist ja keineswegs selbstverständlich, dass diese Jugendlichen sofort sagen: »Da kommt jetzt endlich mal ein Jugendsozialarbeiter und kümmert sich um uns, darauf haben wir schon lange gewartet!« Schon gar nicht, wenn es sich dabei um Gruppen von Jungs handelt, die auch mal kiffen oder vielleicht sogar selbst dealen, Schlägereien mit anderen Jugendlichen haben und wegen all dem vielleicht schon Ärger mit der Polizei hatten, was bei meiner Arbeit im Schöneberger Norden leider ziemlich häufig vorkommt.

Nur weil man Sozialarbeit studiert hat, hat man nämlich nicht automatisch gleich zu allen Menschen, mit denen man dann arbeitet, einen leichten Zugang. Man muss sich ihr Vertrauen erst verdienen. Jugendliche kommen nicht einfach zu uns und erzählen uns ihre Probleme. Stattdessen gehen wir zu ihnen und sprechen mit ihnen oder spielen mit ihnen irgendwelche Games, bis sie irgendwann genug Vertrauen haben, um uns etwas von sich zu erzählen.

Viele der jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, sind »gebrannte Kinder«, sie haben miese Leben und oft schon eine ganze Menge schlechte Erfahrungen gemacht. Um sich zu schützen, gehen sie erst mal auf Abstand. Gerade zu Erwachsenen haben sie meist wenig Vertrauen – häufig ganz besonders wenig zu solchen, die von staatlichen Institutionen kommen. Ich muss den Jugendlichen bei meiner Arbeit auf der Straße dann erklären: Nein, ich bin nicht von der Polizei, nicht von der Kripo oder vom Ordnungsamt. Ich werde nicht zu euch geschickt, um auf den Straßen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und ich bin auch nicht vom Jugendamt.

Wir erfüllen als Jugendsozialarbeiter zwar einen staatlichen Auftrag. Aber ich bin nicht im Auftrag des Staates hinter den Jugendlichen her und schon gar nicht, um sie irgendwo zu vertreiben, weil sie dort andere Leute stören. Mein Auftrag ist es, ihnen Unterstützung anzubieten, wenn sie als Einzelne Hilfe brauchen ebenso, wie wenn sie als Gruppe nach einem Ort suchen, wo sie sich in Ruhe treffen können. Die Jugendlichen nehmen das Angebot entweder freiwillig oder gar nicht an. Niemand wird gezwungen, mit uns Jugendsozialarbeitern oder auch Streetworkern zusammenzuarbeiten.

Wir Streetworker versuchen aber, bei solchen Jugendlichen, die irgendwo auf der Straße rumhängen, möglichst so lange aufzutauchen, bis die irgendwann glauben und sehen: Die kommen ja tatsächlich immer wieder! Die sind da, die hören uns zu und verstehen uns. Die sind okay! Wir tun das, um erst mal eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Damit sie dann anfangen, mit uns zu reden, weil sie kapieren: Die wollen wirklich wissen, was wir wollen. Das bedeutet: Unseren konkreten Arbeitsauftrag geben uns eigentlich die Jugendlichen selbst. Wir als Jugendsozialarbeiter sind dazu da, ihnen dann dabei zu helfen, einen Weg zu finden, um ihre Ziele zu erreichen.

Wir sind eben keine Polizisten, keine Ordnungshüter, die Verbote erlassen oder Strafen erwirken können. Wir arbeiten mit den Jugendlichen auf Augenhöhe. Vor allem aber hören wir ihnen wirklich zu, wenn sie Vertrauen gefasst und angefangen haben, mit uns zu reden. Denn das ist die Grundlage für unsere Arbeit: dass die Jugendlichen uns vertrauen und sich auf uns verlassen können.

Dann fängt unsere eigentliche Arbeit erst richtig an. Denn die jungen Menschen sitzen ja nicht ohne Not irgendwo draußen herum, treffen sich in ihrem Kiez, zwischen ihren Blocks in Grünanlagen, auf Spielplätzen oder in Kellereingängen, bei Regen auch mal in den Treppenhäusern oder auf U-Bahnhöfen oder in Einkaufszentren. Das hat ja einen Grund – und meistens gleich mehrere.

2

Und was ist Jugendsozialarbeit?

»In Deutschland leben so wenig junge Menschen wie noch nie: Zum Ende des Jahres 2021 waren gut 8,3 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Das entspricht einem Anteil von zehn Prozent an der Gesamtbevölkerung.« Das erklärte das Statistische Bundesamt Destatis zu Beginn des »Europäischen Jahrs der Jugend 2022«. In Berlin, wo ich arbeite und lebe, waren Ende 2022 genau 364018 Menschen zwischen 15 und 24 Jahre alt, etwa 9,5 Prozent der Berliner Gesamtbevölkerung – und damit also etwas weniger als im Bundesdurchschnitt. Die Hälfte dieser jungen Menschen ist finanziell vom Einkommen ihrer Eltern oder anderer Angehöriger abhängig. Bundesweit lebt jeder zehnte Jugendliche von Sozialleistungen des Staates. In Berlin wächst beinahe jedes vierte Kind in einer Familie auf, die von staatlicher Unterstützung lebt; in manchen Stadtteilen sind es sogar bis zu 40 Prozent.

Jugend, das ist die Lebensphase, in der sich wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Und das kann auch in Deutschland unter ganz schön schwierigen Bedingungen passieren. Jugend ist aber generell der Lebensabschnitt, in dem junge Menschen nach ihrem eigenen individuellen Lebensweg suchen und sich dabei fragen, wer sie überhaupt sind und wer sie eigentlich gerne sein wollen, wie sie sich ihr Leben, ihre persönliche Zukunft vorstellen. Dabei versuchen sie sich in neuen Rollen, neuen Looks, Moden und Musikrichtungen, probieren neue Verhaltensweisen aus und schlagen auch mal über die Stränge. Jugendliche sind häufig bockig und für Erwachsene schwer zugänglich, und manchmal sind sie geradezu unausstehlich. Denn sie stören und nerven und begehren auf gegen jene, die ihnen dabei Grenzen setzen wollen. Eltern wissen das, Lehrkräfte auch. Und die Jugendlichen gehen solchen Autoritätspersonen, die ihnen ihrer Erfahrung nach meistens nur irgendwelche Vorschriften machen wollen, was sie zu tun und zu lassen, wie sie zu sein haben, dann eben möglichst aus dem Weg. Sie schwänzen die Schule und hängen mit ihren Kumpels lieber draußen rum als bei den Eltern. Und stören und nerven dort dann oft andere Menschen. Denn in unseren Städten gibt es kaum Platz für sie, es gibt keine geeigneten öffentlichen Orte, an denen sie sich in Ruhe treffen und mit Freunden abhängen und das tun können, was Jugendliche eben tun, ohne dabei jemanden zu stören und ohne selbst dabei gestört zu werden.

Das betrifft vor allem arme und benachteiligte Jugendliche – ebendie, mit denen ich als Streetworker arbeite. Sie sind meist nur deshalb draußen auf der Straße unterwegs, weil sie zu Hause keinen Raum, kein eigenes Zimmer haben, wohin sie Freunde mitbringen könnten. Oft gibt es in ihrer Familie auch zu viel Stress und Probleme, und sie wollen dem einfach mal aus dem Weg gehen, wollen Ruhe und Platz für ihre eigene Selbstverwirklichung haben. Sie treffen sich daher an öffentlichen Plätzen, an Orten also, wo etwas los ist, wo es abends vielleicht Beleuchtung gibt und in der Nähe einen billigen Bäcker oder einen Kiosk, bei dem sie sich mal etwas zu essen oder trinken leisten können. Und dann stören sie dort die anderen Menschen, weil sie laut sind, Musik hören wollen oder Alkohol trinken oder kiffen und damit manchmal bedrohlich auf andere wirken. Weil sie eben sind wie alle Jugendlichen sind und tun möchten, was alle Jugendliche tun: sich ausprobieren. Das kennen wir alle aus unserer eigenen Jugendzeit, von unseren eigenen Kindern oder anderer Leute Kinder. Und nebenbei bemerkt: Kindern wird das in gewissem Rahmen ja auch zugestanden, mal zu laut zu sein, sich eigenen Raum zu nehmen, ganz ohne Rücksicht auf Erwachsene. Jugendliche sind also mit ihrem Übertritt von der Kindheit ins Jugendalter plötzlich mit anderen Erwartungen konfrontiert. Sie sollen sich jetzt »erwachsen« benehmen – und das wollen sie eigentlich auch. Sie wollen sich dabei aber eben nicht nur den Regeln anderer Erwachsener unterordnen, sich einfach bloß anpassen. Sie wollen ihren eigenen Weg in ihr individuelles Erwachsenendasein finden, sich selbst verwirklichen. Selbstverwirklichung ist eigentlich etwas, das in unserer Gesellschaft positiv betrachtet, akzeptiert und sogar gefördert wird. Leider haben trotzdem nicht alle Jugendlichen die gleichen Chancen dazu.

Im Türkischen, meiner Muttersprache, gibt es für Jugendliche ein schönes Wort. Man nennt sie »delikanlı«, auf Deutsch bedeutet das etwa: die mit dem verrückten Blut. Jugendliche sind ein bisschen verrückt. Und sie möchten sich gern selbst »zurechtrücken«, ihren eigenen Lebensweg und Platz in der Gesellschaft, in der Erwachsenenwelt finden und diese dabei vielleicht auch ein bisschen verändern. Das ging vermutlich uns allen mal so. Jugendliche wollen dabei in Ruhe gelassen werden, unter sich sein. In den allermeisten Fällen geht am Ende alles gut. Und: Es geht irgendwann vorbei.

Damit das Erwachsenwerden wirklich ein gutes Ende nimmt, brauchen Jugendliche aber Unterstützung, Anerkennung und Ankerpunkte in dieser schwierigen Phase, Menschen und Orte, wo sie sich in ihrer »Verrücktheit« sicher aufgehoben und verständnisvoll akzeptiert fühlen. Im besten Fall finden sie all das in der Familie, bei den Eltern, den richtig(en) guten Freunden, manchmal auch den richtig guten Lehrern. Wenn ihnen solch ein sicherer Anker aber fehlt, wenn sie in der Familie wenig Verständnis oder Unterstützung bekommen, weil Eltern vielleicht zu viele eigene Probleme haben, oder wenn sie unter gesellschaftlichen Bedingungen aufwachsen, die ihre Entwicklungschancen, ihre Möglichkeit zur Selbstverwirklichung einschränken, kommen wir Jugend(sozial)arbeiter ins Spiel. Dann reichen wir ihnen unsere Hand.

Jetzt wird es etwas sperrig, weil ich zunächst die Grundlagen unserer Arbeit erklären möchte. Denn Jugend(sozial)arbeit ist eben – anders, als manche Menschen denken – keine Wohltätigkeitsveranstaltung, die auf ehrenamtlicher Arbeit basiert und mit den Geldern gütiger Spender finanziert wird. Sie ist ganz im Gegenteil eine gesetzlich verankerte staatliche Pflicht. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) legt als achtes Buch des deutschen Sozialgesetzbuches in Paragraf 11 fest, dass der Staat allen jungen Menschen die »zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen« hat. Der Staat muss also Jugendarbeit anbieten. Und diese Angebote sollen »an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen«. Diese sogenannte Jugendarbeit richtet sich an alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ohne Ausnahme.

Daneben gibt es zudem die Jugendsozialarbeit nach Paragraf 13 des KJHG: Sie muss solchen jungen Menschen angeboten werden, »die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind«, also individuell oder sozial besonders benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ihnen müssen »im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern«. Dazu gehören Bildungsmaßnahmen, die Sicherstellung ihres Unterhalts und ihrer Gesundheitsversorgung sowie unter bestimmten Umständen auch die Unterbringung in sogenannten sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen. Was das ist, davon erzähle ich später anhand einiger Beispiele aus meiner eigenen Arbeit noch mehr.

An der praktischen Umsetzung dieser Gesetze sind viele verschiedene Behörden und andere staatliche Einrichtungen beteiligt, zum Beispiel die Jugendämter, die Jobcenter oder staatliche oder staatlich geförderte Bildungseinrichtungen, die den jungen Menschen entsprechende Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung stellen und finanzieren. Wir Jugendsozialarbeiter übernehmen die sozialpädagogische Unterstützung der Jugendlichen – wir arbeiten also direkt mit ihnen. Manche Jugendsozialarbeiter sind bei den beteiligten Behörden oder Ämtern selbst beschäftigt, zum Beispiel in kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen, die meisten aber arbeiten bei sogenannten Freien Trägern. Das sind, wie oben schon erwähnt, in der Regel gemeinnützige Unternehmen oder auch Vereine, die diese Arbeit im Auftrag des Staates – in Berlin des Landes und der einzelnen Bezirke – übernehmen und dafür aus Steuermitteln bezahlt werden.

Der Berliner Träger, für den ich arbeite, die Outreach gGmbH, kümmert sich um beides: Jugendarbeit nach Paragraf 11 und Jugendsozialarbeit nach Paragraf 13 KJHG. Deshalb nennen wir unsere Arbeit Jugend(sozial)arbeit und schreiben noch »mobil« davor, denn wir suchen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen genau dort auf, wo sie sich in ihrer Freizeit häufig aufhalten – im öffentlichen Raum. Das heißt aber nicht, dass meine Kollegen und ich alle als Streetworker arbeiten. Wir machen den Jugendlichen viele verschiedene Angebote. Outreach hat zum Beispiel in fast allen Berliner Bezirken auch Räume für Jugendliche angemietet. Dazu gehören kleine Jugendclubs und Jugendstadtteilläden sowie größere Jugendfreizeiteinrichtungen. Dort gibt es Freizeitangebote im Bereich Musik und Sport, wir bieten aber auch Beratung oder Nachhilfe an – oder einfach nur einen Raum, wo Jugendliche sich treffen und zur Ruhe kommen können. Hier bieten wir ebenfalls unsere Unterstützung an, wenn sie die brauchen.

Die genauen Ziele, Arbeits- oder inhaltlichen Schwerpunkte unserer Angebote werden ebenso wie die Zielgruppe für diese Arbeit dabei schon zuvor in den Verträgen festgelegt, die die Träger von Jugendsozialarbeit mit den zuständigen Behörden abschließen und aufgrund derer sie dann Geld bekommen. Man muss also schon zu Beginn überlegen: Soll es in einer Großsiedlung ein Angebot für möglichst alle Jugendlichen geben, die dort wohnen, weil sie sonst keine Freizeitmöglichkeiten haben? Oder geht es um Mädchen, die einen Ort für sich brauchen, weil draußen die Jungs sie stören? Oder vor allem um Jugendliche aus benachteiligten Familien, die Raum und Unterstützung zum Lernen und für die Entwicklung beruflicher Perspektiven brauchen? Oder soll eine Gruppe männlicher Jugendlicher aufgefangen werden, die in die Kriminalität abzurutschen droht? So etwas geht meist nicht in einer großen Jugendfreizeiteinrichtung, die eigentlich für alle etwas bieten soll, sondern eher in den kleinen Jugendclubs, die wir Jugendstadtteilläden nennen.

Ganz wichtig ist: Unsere Arbeit ist ein Angebot. Ob die Jugendlichen es nutzen wollen, entscheiden sie immer selbst. Und sie entscheiden mit darüber, welche Freizeitangebote, Projekte oder Unterstützung wir Jugendsozialarbeiter ihnen anbieten. Es gibt kein Muss und keinen Zwang in unserer Arbeit – das würde auch gar nicht funktionieren –, dafür aber immer Akzeptanz der Wünsche und Ziele des oder der Jugendlichen oder der Jugendgruppe. Eine weitere wichtige Grundlage unsere Arbeit: Sie beruht immer auf Vertrauen und Vertraulichkeit. Wir sind so etwas wie Anwälte unserer Jugendlichen. Sie vertrauen uns Dinge an, weil sie sich darauf verlassen können, dass wir sie nicht weitererzählen, wenn sie das nicht möchten. Deshalb sind natürlich auch die Namen und alle Fallbeispiele in diesem Buch so verändert und verfremdet, dass keiner der Jugendlichen, mit denen ich arbeite, wiedererkannt werden kann.

Ich denke, ich bin ziemlich gut in meinem Job. Das liegt vor allem daran, dass ich so sehr daran glaube, dass jeder eine Chance auf ein gutes Leben verdient hat und bekommen muss. Und weil ich so sehr daran glaube, dass die meisten jungen Menschen, die aus persönlichen Gründen oder aufgrund schwieriger Lebensumstände keine gerechte Chance haben oder bekommen oder ihre Chance nicht aus eigener Kraft ergreifen können, einfach nur den richtigen Support brauchen und dann ziemlich viel schaffen können. Und ich habe unheimlich Bock darauf, sie zu supporten. Das ist einfach mein Ding. Außerdem mache ich meinen Job supergerne. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen!

Jedenfalls war mein erster Fall in Berlin – Alex – glücklicherweise gleich eine richtige Erfolgsgeschichte.

3

Beispiel Alex: Von der Straße an den Strand

Alex war mein erster »Fall« als Jugendsozialarbeiter in Berlin. Der Kontakt kam im Winter 2017 über das Jobcenter zustande, kurz nachdem ich angefangen hatte, als Berufscoach in Berlin-Charlottenburg zu arbeiten. Die Sachbearbeiterin, die ihn dort betreute, hatte mich gebeten, mal nach dem Jugendlichen zu sehen, weil er Geld vom Jobcenter bekam und ihr irgendwann aufgefallen war, dass er nicht mehr zu den Terminen dort erschien. Das war ein Glück für ihn, dass diese nette Frau so aufmerksam war und uns Berufscoaches eingeschaltet hat. Sie hatte damals sogar eine Idee, wo ich Alex finden könnte. Denn eine Adresse hatte er nicht mehr: Alex, gerade 20 geworden, lebte wohnungslos auf der Straße.

Ich fand ihn tatsächlich, er saß mit Schlaf- und Rucksack und einem kleinen Zelt auf dem kleinen Platz vor dem Bahnhof, wo die Frau aus dem Jobcenter ihn zufällig gesehen hatte. Aber der junge Mann hatte erst mal überhaupt keinen Bock auf mich. Er nahm damals Drogen und bettelte sich das Geld dafür irgendwie zusammen oder sammelte Pfandflaschen, um sie gegen ein paar Cents einzutauschen, bis es für die nächste Dosis reichte. Nachts schlief er in Notunterkünften für Obdachlose oder im Freien in seinem Zelt in einer Grünanlage. Irgendwie kam er mit diesem Leben auf der Straße zurecht. Das finde ich immer wieder erstaunlich, wie Jugendliche mit solch schwierigen Lebenslagen klarkommen, mit welcher Kraft und Kreativität sie ein solches Leben bewältigen oder es überleben, muss man eigentlich sagen. Sie müssen ja tagtäglich lebenswichtige Probleme lösen: Wo kann ich heute Nacht gefahrlos schlafen? Woher bekomme ich etwas zu essen? Das ist gar nicht so einfach, und es ist auch nicht ungefährlich.

Ich bin jedenfalls immer wieder hin zu Alex, habe ihn angequatscht, gefragt, wie es ihm geht und ob er Hilfe braucht. Ich bin ihm wochenlang richtig auf die Nerven gegangen! Aber Alex blieb ziemlich lange unfreundlich und abweisend. Er war meist übel drauf, schimpfte auf alles und jeden und suchte dabei ständig Schuldige für seine Lage. Zudem war ich für ihn erst mal nur »der Türke« – und Türken mochte er nicht. Die waren für ihn auch irgendwie mit schuld an seinem Elend, vor allem, wenn sie ihr Leben besser auf die Reihe kriegten als er. Sie hatten dann ja etwas, was er nicht hatte, was ihm aber zustand, wie er fand. Mit Letzterem hatte er meiner Ansicht nach immerhin recht, und das sagte ich ihm auch. Für mich als Sozialarbeiter war das zudem der erste Hoffnungsschimmer, weil Alex trotz seiner miesen Lebenslage noch daran glaubte, dass ihm ein besseres Leben zustand.

Irgendwann hat er sich dann doch auf ein Gespräch mit mir eingelassen, ist mit mir etwas essen gegangen und hat mir dabei von seinem Scheißleben erzählt. An dem Tag hatte er irre Hunger. Tags zuvor hatte Alex wie immer Geld geschnorrt und Pfandflaschen gesammelt, um sich am Abend eine Tiefkühlpizza kaufen zu können. Das war so sein Tagwerk damals: den ganzen Tag unterwegs sein und sammeln, um sich von dem Pfandgeld Drogen zu kaufen und am Abend dann eine Tiefkühlpizza zu gönnen – sein Feierabendessen, »zu Hause« in der Obdachlosenunterkunft. An jenem Abend war er dort kurz duschen gegangen, und als er zurückkam, war seine Pizza weg. Jemand hatte sie aus dem Ofen geklaut, sein schwer verdientes Essen, und Alex musste hungrig ins Bett.

Das hat er mir an diesem Tag so erzählt, als wäre das eine lustige Geschichte – eben irgend so ein Mist, der einem mal passiert. Es ist oft so, dass die jungen Menschen, mit denen ich arbeite, erstmal selbst gar nicht sehen, in welch schwieriger Lebenslage sie gerade eigentlich stecken – und auch nicht, dass sie da gar nicht drinstecken sollten. Sie sollten solche Probleme nicht haben müssen, dass ihnen in einer Obdachlosenunterkunft jemand die zusammengeschnorrte Pizza aus dem Ofen klaut und sie dann eben nichts zu essen haben und hungrig ins Bett gehen müssen. Sie sollten schon überhaupt nicht in einer Obdachlosenunterkunft schlafen müssen! Andererseits war es bei Alex genau diese Geschichte, dieser Pizzadiebstahl, durch den er endlich kapiert hat, was für ein mieses Leben er gerade lebt. Dieses Erlebnis war so demütigend für ihn, dass sein Schutzmechanismus vor dieser Erkenntnis endlich versagte, auch wenn er erst noch versuchte, das einfach wegzulachen. Danach war er offen, Hilfe anzunehmen, und wir konnten zusammen seine Probleme angehen.

Und das sind in einem solchen Fall eigentlich immer eine ganze Menge: Alex bekam Geld vom Jobcenter, das waren monatlich etwa 360 Euro, die auf sein Konto überwiesen wurden. Dieses Konto wurde allerdings bereits gepfändet, denn Alex hatte mittlerweile ziemlich viele Schulden, bei Telefonanbietern etwa und bei den Berliner Verkehrsbetrieben, weil er ständig beim Schwarzfahren erwischt wurde. Und er war drogensüchtig und brauchte dafür viel Geld, deshalb das Flaschensammeln und Schnorren. Außerdem waren seine Zähne kaputt, und er hatte kaum noch Kleidung, denn Alex war sehr dünn und sehr groß, da findet sich schwer etwas Passendes in den Kleiderkammern für Obdachlose und andere Bedürftige, vor allem Hosen in passender Länge sind ein Problem. Das waren alles Dinge, um die wir uns dann gemeinsam kümmern mussten. Und natürlich um eine vernünftige Unterkunft. Vor allem aber um sein Drogenproblem.

Das dauerte aber alles eine Zeit, denn Alex lebte auf der Straße, und ein Mensch in dieser Situation hat natürlich nur wenige Sachen bei sich. Vor allem hat er nicht alle seine persönlichen Unterlagen und Papiere, Rechnungen oder Mahnungen, ordentlich in Aktenordnern abgeheftet, in seinem Rucksack dabei. Das mussten wir also alles erst irgendwie zusammensammeln. Für Alex hieß das auch, wieder Kontakt zu seiner Mutter, zu seiner Familie aufzunehmen. Das ist gar nicht so leicht für jemanden, der ja nicht ohne Grund von zu Hause abgehauen ist und den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen hat.

Alex kam aus einer anderen Stadt, mit 18 war er nach Berlin gegangen. Sein leiblicher Vater hatte die Familie verlassen, als er noch klein war, was Alex nie verstanden und deshalb auch nie richtig verarbeitet hatte. Wie viele Kinder in solchen Situationen suchte er die Schuld dafür, dass sein Vater weggegangen war und auch den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte, bei sich selbst: Er war wohl irgendwie nicht gut genug gewesen. Seine Mutter hatte erneut geheiratet – wie Alex meinte, um ihrem Sohn wieder eine »richtige Familie« zu bieten. Ihr neuer Ehemann war ein höherer Angestellter, finanziell und vom sozialen Status her stand die Familie eigentlich gut da. Aber Alex’ Stiefvater war sehr dominant und autoritär – ein Macher, vor dem alle Respekt hatten und der selbst große Erwartungen an Alex hatte. Für den Jungen, der auch aufgrund einer zu spät diagnostizierten Lernschwäche immer ein schlechter Schüler war, also vor allem eine einschüchternde Figur. Alex war in den Augen des Stiefvaters ein Versager, der nichts auf die Reihe kriegte. Von seiner Mutter fühlte Alex sich verraten und gegenüber dem übermächtigen Stiefvater nicht genug beschützt und gestärkt.

Vielleicht war all das der Grund, weshalb Alex die Schuld für seine Schwierigkeiten gerne bei anderen suchte – im Zweifelsfall eben auch mal bei »den Türken«. Aber ich bin Sozialarbeiter und kein Therapeut. Mich interessiert daher vor allem, wie wir die Lage ändern können, wenn ich einen Jungen wie Alex drogensüchtig und obdachlos auf der Straße finde. Natürlich stelle ich mir trotzdem oft auch die Frage nach der Verantwortung: Wie kommen Jugendliche eigentlich in solche Lebenslagen? Auch dazu später mehr.

Für Alex war es deshalb jedenfalls eine ziemlich große Sache, eine persönliche Herausforderung, seine Unterlagen bei seiner Mutter und seinem Stiefvater abzuholen. Er hatte Angst vor der Begegnung, Angst davor, erzählen zu müssen, wie er in Berlin gelebt hatte, und dann wieder hören zu müssen, was für ein Versager er sei. Er zögerte den Besuch möglichst lange hinaus, und ich musste ihm immer wieder klarmachen, dass wir ohne die Papiere nicht weiterkommen. Ich sagte ihm aber auch immer wieder, dass er sich den Vorwurf, ein Versager zu sein, nicht zu Herzen nehmen dürfe, weil er ja gerade deshalb diese Unterlagen holen wolle, um die Lösung seiner Probleme endlich anzugehen.