Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

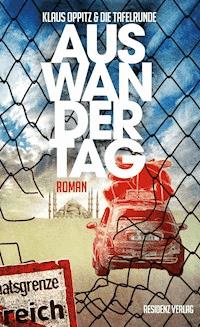

Österreich in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft. Die dritte Amtszeit des rechtspopulistischen Bundeskanzlers Michael Hichl hat begonnen, der Ausstieg aus der Europäischen Union ist vollzogen. Das Land ist nicht nur frei von Ausländern, sondern auch heruntergewirtschaftet, international isoliert und gebeutelt von Inflation und Arbeitslosigkeit. Wie viele andere macht sich Familie Putschek auf den Weg, um in einem der reichsten Länder der EU eine neue Zukunft zu suchen: der Türkei. Auf ihrer abenteuerlichen Flucht begegnen die Putscheks burgenländischen Schwarzhändlern, echt arischen Ungarn, zwielichtigen Schleppern, politisch verfolgten Kärntnern und landen in einem Istanbuler Flüchtlingslager. Hier müssen sie erfahren, dass Integration eine wirklich schwierige Aufgabe ist, wenn ein Familienmitglied allmählich in den Wahnsinn gleitet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 395

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KLAUS OPPITZ & DIE TAFELRUNDE

AUSWANDERTAG

KLAUS OPPITZUND DIE TAFELRUNDE

AUSWANDERTAG

ROMAN

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.at

© 2014 Residenz Verlagim Niederösterreichischen Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Keine unerlaubte Vervielfältigung!

ISBN eBook: 978-3-7017-4477-0

ISBN Printausgabe: 978-3-7017-1625-8

Inhalt

I. ÖSTERREICH

MAXIMILIAN

CHIARA

VALENTINA

FABIAN

MAXIMILIAN

VALENTINA

MAXIMILIAN

CHIARA

VALENTINA

CHIARA

MAXIMILIAN

II. FAMILIENAUSFLUG

FABIAN

MAXIMILIAN

VALENTINA

FABIAN

CHIARA

VALENTINA

MAXIMILIAN

FABIAN

CHIARA

VALENTINA

FABIAN

MAXIMILIAN

III. TÜRKEI

CHIARA

MAXIMILIAN

FABIAN

MAXIMILIAN

CHIARA

FABIAN

VALENTINA

MAXIMILIAN

VALENTINA

FABIAN

VALENTINA

CHIARA

MAXIMILIAN

CHIARA

MAXIMILIAN

NACHWORT

Für Monika, in Erinnerung an ein kaltes, verregnetes Istanbulauf den Spuren der Familie Putschek. Es war perfekt.

I. ÖSTERREICH

MAXIMILIAN

Am Ende hat die Mama behauptet, alles wäre mit dem Schrei losgegangen. Wer so schreit, der ist besessen. Oder wird gerade erlöst. Ich bin mir aber sicher, bei unserem Schrei war es keines von beiden.

Anders als die Mama kann ich mich erinnern, dass in Wahrheit alles mit dem Tod von der Oma begonnen hat. Gut, es stimmt, vorher war unser Leben auch nicht besonders super, aber wir sind immerhin durchgekommen.

Dass die Putschi-Omi gestorben ist, hat eigentlich keinen so wirklich überrascht, sie war ja nicht mehr die Jüngste. Da hat es auch keinen Unterschied mehr gemacht, dass sie erst nach vier Wochen gefunden worden ist, als es draußen mit einem Mal Frühling war und sie zum Riechen begonnen hat. Ob sie an der Kälte gestorben ist oder zuerst die Omi und dann erst die Heizung kaputtgegangen ist, danach hat bei einer 82-Jährigen keiner mehr gefragt.

»Wir haben sie eh dauernd besucht«, hat der Papa zum Onkel Felix gesagt. »Da lasst man ein einziges Mal aus und dann stirbt’s einem gleich weg!« Vielleicht hat er das ja wirklich geglaubt. Vielleicht war er ja wirklich auch einmal alleine bei ihr, ohne jemandem etwas zu sagen. Er hat ja viel Zeit gehabt, der Papa. Ich selber hab die Putschi-Omi zuletzt zu Weihnachten gesehen.

Jedenfalls war der Papa der Meinung, die Putschi-Omi hätte ein prunkvolles Begräbnis verdient.

»Erstens war sie eine alte Sozialistin und zweitens hilft ihr das jetzt auch nichts mehr«, hat die Mama protestiert, »und wenn du unser Geld jetzt auch noch für eine Leiche hinauswirfst, dann geht’s uns bald so wie ihr. Heizung weg, Ende.« Aber der Papa hat auf einem prunkvollen Begräbnis bestanden, Sozialistin hin oder her, man muss auch einmal verzeihen können. Und überhaupt war er der Meinung, das Geld wäre so sinnvoller investiert, als wenn es die Mama wieder ihrem Jesus in den Rachen stopfen würde, und außerdem: »Dass ausgerechnet du gegen etwas bist, das in einer Kirche spielt.«

Die Mama hat sich einfach nur umgedreht und zu schminken begonnen. »Tschitscherl, bist du jetzt wieder angefressen?« Aber sie hat nur ganz sorgfältig und ganz langsam die Konturen auf ihre Lippen gemalt. »Kannst du jetzt bitte mit mir reden?«

»Nein«, hat sie ganz ruhig geantwortet und nicht einmal eine Sekunde die Augen vom Spiegel genommen.

»Ich muss raus hier«, hat der Papa gejammert, sich aber auch nicht wirklich von der Stelle bewegt. Die Mama hat mit den Schultern gezuckt, was eindeutig geheißen hat, dass der Papa ruhig daheimbleiben kann, weil sie eh gleich ein Wolkerl sein würde, ein Wolkerl bei ihrem Herrn Jesus. Stumm mit dem Papa zu reden, darin hat die Mama ziemlich große Übung gehabt. Meistens hat der Papa dann eh nachgegeben. Aber diesmal nicht.

Das Wichtigste an einem prunkvollen Begräbnis war für den Papa ein richtig großer Kranz, also bin ich mit ihm schon eine Woche vor der Beerdigung hinaus zum Friedhof gefahren. Früher war der Papa nämlich der Meinung, in einer Großstadt bräuchte man keinen Führerschein, also hat er ihn auch nie gemacht. Als er dann später der Meinung war, die besseren Leute würden nicht die U-Bahn benutzen, da haben wir schon kein Geld mehr für seinen Führerschein gehabt.

Insofern war er wahrscheinlich nach Weihnachten doch nicht mehr bei der Putschi-Omi. Ich hätte ihn nämlich ganz sicher hinbringen müssen.

Es ist unpackbar, was für Arten von Sargschmuck es gibt. Den Trauerkranz »Modern Style« zum Beispiel, in Gelb und Orange. Bei uns im Österreicher-Bau hat es vor Jahren ein kleines Café gegeben, die haben so eine ähnliche Sitzpolsterung gehabt. Das Café hat aber zusperren müssen. Es ist ja sehr viel Gesindel weggezogen, nachdem der Hichl an die Macht gekommen ist. Da sind dem gelb-orangen Café irgendwann die Gäste ausgegangen.

Am besten hat mir die »Trauerkranz-Kopfgarnierung« gefallen. »Wenn wir die der Omi aufsetzen«, hab ich zum Papa gesagt, »dann schaut’s aus wie ein alter Inka-König.« Der Papa hat aber nur grantig geschaut und gesagt, dass ich urpeinlich bin und vielleicht besser die Pappn halten soll. Natürlich hab ich gewusst, dass die Trauerkranz-Kopfgarnierung auf den Kopf vom Kranz gehört, nicht auf den Kopf von der Leiche, aber ein wenig ein Spaß sollte halt auch in der Friedhofsgärtnerei drinnen sein. Und überhaupt, peinlich vor wem? Schließlich waren wir eine zahlende Kundschaft. »Ein Sargbukett ist günstig, da kriegen S’ schon ab 20 000 Schilling was Schönes«, hat die Verkäuferin dem Papa einen Tipp gegeben. Gut hat sie ausgeschaut, blond, total braungebrannt, fesch, fast ein bisserl wie die vom Hichl, eine, die auf sich schaut eben. »Wie kommen S’ drauf, dass wir was Günstiges suchen?«, hat sie der Papa angeknurrt. »Es ist für meine Mutter, da ist uns nix zu teuer!« MEINE Mutter wäre da natürlich ganz anderer Meinung gewesen. Die Verkäuferin hat uns von oben bis unten angeschaut und gemeint, dass so ein Sargbukett aber total dekorativ wäre, und überhaupt läge das Sargbukett direkt auf dem Sarg drauf und wäre bei der Aufbahrung das Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Gedanke hat dem Papa dann doch gefallen. »Prunkvoll muss es sein. Und einen Kranz dazu, für vor dem Sarg, den größten, den es gibt.« Die Verkäuferin hat uns dann ein paar Blumen gezeigt, vor allem in Pink, Schwarz und Lila. »Das Schwarz bringt die Farben zum Strahlen«, hat sie behauptet, »das Schwarz selber sieht man dann gar nicht, aber das Pink und das Lila, die werden dadurch viel intensiver.« Ich hab andauernd auf ihre Fingernägel schauen müssen. Ich finde so retro-mäßig lange Fingernägel mit einem Muster drauf nämlich ziemlich scharf, aber bei dem Rosa war ich mir nicht sicher. »Papa, überleg dir das. Wenn du was in Zuckerlrosa haben willst, soll sich einfach die Valli vor den Sarg setzen, das schaut dann genauso aus.«

»Deine Schwester wird gefälligst in Schwarz kommen.«

»Eh, Papa, damit sie keiner sieht, aber die Farben vom Kranz strahlen.«

»Pappn.« Ich hab den Mund dann trotzdem nicht halten können, weil ich gemerkt habe, dass der Papa mit der Farbauswahl ganz eindeutig überfordert war. Kein Wunder, wenn einer nur Jeans und schwarze Rollkragenpullover anzieht. Ob man nicht einfach für alles Orange und Gelb nehmen könnte, hab ich die Verkäuferin gefragt, das wäre doch fröhlich, so wiedergeburtsmäßig. Da hat sie ein wenig mitleidig geschaut und uns erklärt, wie wichtig Kontraste wären. Das haben wir dann verstanden und uns auf Schwarz mit dunkelroten Rosen und so fleischigen grünlichen Blüten für dazwischen geeinigt, ein wenig wie die Fut von einer Außerirdischen. Und groß sollte er eben sein, der Kranz, der Größte, den es gegeben hat.

Die Verkäuferin wollte uns dann einen Katalog mit einer Tabelle zeigen, da wäre drinnengestanden, wie viel Grünzeug, Blumen, Schleifen man für welchen Kranz braucht, aber der Papa hat darauf bestanden, dass das Geld egal war: »Der Größte! Und mit Schleife, mit goldener Schrift! Von deinem Sohn Fabian und seiner Familie.« Ob wir vielleicht den Onkel Felix auch draufschreiben sollten, hab ich ihn gefragt, dann hätten wir nicht alles alleine zahlen müssen. »Der Felix hat sich nie um die Mama gekümmert, der soll schauen, wo er bleibt.« Ich hab bis dahin gar nicht gewusst, dass der Onkel Felix so ein schlechter Sohn war und der Papa ein so viel besserer.

Im Autoradio war zuerst die Rihanna, dann der Hichl. Aber während die blad gewordene Rihanna gerade wieder ein Comeback versucht hat, war der Hichl immer noch schlank und brandaktuell. »Schalt um, ich halt des Gejammer nicht aus«, hat der Papa gesagt, womit er das Gejammer von der Rihanna gemeint hat und damit eigentlich das Gejammer von seiner Generation. Aber der Radiomoderator hat sich ja schließlich auch über »die Negermama« lustig gemacht.

Jedenfalls, da war er dann, am anderen Sender, unser Bundeskanzler Michael Hichl. Für wirkliche Reformen wären 5 Jahre einfach nicht genug, hat der Hichl gewettert, man sollte ihn und sein Team in Ruhe arbeiten lassen. Schluss mit dem Parteien-Geplänkel, Schluss mit der Taktiererei! Ich hab ihn richtig vor mir sehen können, wie er mit der Faust auf den Tisch haut. 10 Jahre ohne Wahlkampf würden einer Regierung echte politische Verantwortung abverlangen und SEINE Regierung würde sich jedenfalls nicht vor der Verantwortung drücken.

»Der kann’s schon immer noch«, hat der Papa neben mir anerkennend genickt.

»Aber weitergegangen ist auch nix. Was hast denn von deinem Hichl? Nicht einmal eine Arbeit.« Da ist er grantig geworden, der Papa, ob wegen dem Hichl oder weil das mit der Arbeit sein wunder Punkt war, das war mir nicht ganz klar. »Ich bin nicht arbeitsscheu, ich bin selbstständig.« Das hat gestimmt, das hab ich zugeben müssen. Der Papa war keinen Tag in seinem Leben irgendwo angestellt gewesen. Gelernt hat er Grafikdesigner, richtig gelernt, in einem Kurs, der Unterschied war ihm wichtig. Es gibt ja viele, die kaufen sich einfach einen Computer und behaupten, sie wären Grafikdesigner. Nicht so der Papa. In den Kurs hat ihn seinerzeit das Arbeitsamt gesteckt. Zuerst wollte er überhaupt nicht einsehen, dass er den machen sollte, aber am Ende war der Grafikdesigner-Kurs das Erste, was der Papa in seinem Leben fertig gemacht hat, mit Abschlusszeugnis, ganz wie es sich gehört.

Ab und zu hat er als Grafikdesigner sogar ein wenig Geld verdient. Sein größter Stolz war ein Parteiplakat, allerdings nicht für die Partei vom Hichl, sondern für die Volkspartei. Allerdings nicht für die große, sondern für die vom Bezirk. »Tauwetter für Wien« war der Slogan. Den hat der Papa selber erfunden gehabt.

Um das Motiv realistisch hinzubekommen, ist er fast drei Tage ununterbrochen am Computer gesessen. Dann war der Papa fertig, und auf dem Plakat war ein zugeschneiter Gehsteig und in die Schneedecke digital ein Volkspartei-Logo hineingeschmolzen. Warum darunter Gras zu sehen ist, wo das Bild doch eindeutig einen Gehsteig zeigt, habe ich ihn gefragt. »Das ist psychologisch, davon verstehst du nix«, hat der Papa beleidigt gesagt. Vielleicht hat er seinen Auftraggebern dasselbe erklärt. Jedenfalls ist sein größter grafischer Triumph zu seiner größten Niederlage geworden, denn das Plakat haben sie in der Bezirks-Volkspartei so lange diskutiert, bis tatsächlich Frühling war, und als es dann endlich im Schaukasten der Bezirks-Zentrale aufgehängt worden ist, war es eigentlich eine Themenverfehlung. Dafür ist es dann sogar in einer Tageszeitung abgedruckt worden, als Zeichen dafür, dass die Wiener Volkspartei mit aktuellen Entwicklungen nicht ganz mitkommt. Der Papa war trotzdem stolz auf sein Plakat, und abgesehen vom Schaukasten der Bezirks-Volkspartei ist es auch noch bei uns im Gang gehangen, so lange, bis der Hichl Bundeskanzler geworden ist. Danach ist es für lange Zeit im Wohnzimmerkasten verschwunden, im obersten Fach, und hat dort auf seinen großen Moment gewartet.

»Glaubst du wirklich, woanders ist es besser? Wir können noch froh sein … Wenigstens ist das Türken-Gesindel jetzt weg.« Da hat er jetzt auch wieder recht gehabt. Das Türken-Gesindel war weg. »Papa, darf ich jetzt wieder auf das Gejammer von der Negermama umschalten?«

Das Türken-Gesindel meiner Schwester war sogar schon länger weg. Die Valli ist in Schwarz auf die Beerdigung gegangen, mit einer großen schwarzen Sonnenbrille, wie ein Filmstar aus dem letzten Jahrhundert. Die Sonnenbrille war das Erste, wofür sie sich entschieden hat, damit keiner das blaue Auge sieht. Ich wollte sie überhaupt nicht schlagen, das ist nur so passiert. Wie blöd muss man auch sein, dass man sich dazwischenstellt, wenn sich zwei ausgewachsene Männer in die Goschen hauen? Die Valli war fünfzehn und damit hätte sie eigentlich längst pudern können, wen sie will. Aber nicht den Haider-Wolferl. Das hat doch ein jeder gewusst, dass der mit Drogen dealt. Womit auch sonst? Offiziell war er arbeitslos, »arbeitsscheu«, wie man damals schon gesagt hat. Trotzdem hat er immer ein Geld gehabt. Er selber hat nix genommen, zumindest hat er nicht danach ausgeschaut, gewusst hat man es aber natürlich nicht.

Jedenfalls wollte ich nicht, dass meine Schwester in die Nähe von so etwas kommt. Im Vergleich zum Haider-Wolferl war sogar das Türken-Gesindel noch besser, auch wenn die Valli damals noch keine vierzehn war und das Türken-Gesindel damit streng genommen mit einem Bein im Häfen gestanden ist.

Im Prinzip hab ich den Özim ja wirklich nicht so schlecht gefunden, wenigstens im Nachhinein und im Vergleich. Keine Drogen und ein gutes Benehmen hat er gehabt, höflich war er. Angezogen waren sie beide gut, der Özim und der Haider. Im Stiegenhaus hab ich sie miteinander erwischt, nicht den Haider und den Özim, sondern den Haider und meine Schwester, im Zwischenstock, direkt neben dem Lift, wo das halbe Haus ausgestiegen ist. Als wollte die Valli, dass ein jeder sieht, dass sie ihre Zunge im Mund von einem Drogendealer hat. Ich hab ihn sofort von ihr weggerissen und da ist es halt passiert. Sie hat auch eine abgefangen, der Rotz ist ihr aus der Nase geschossen, geheult hat sie und mich angebrüllt: »Der Wolferl hat wenigstens ein Geld, nicht wie diese Arschloch-Scheiß-Familie!«

Zum Glück war die Arschloch-Scheiß-Familie gerade nicht daheim und die Valli hat Zeit gehabt, sich wieder zu beruhigen. Dem Papa hat sie dann erzählt, sie wäre mit dem Auge in das Eck vom Küchenkastl gelaufen. Das war insofern recht raffiniert, als die Valli genau gewusst haben muss, dass die Mama, wenn sie heimkommt, den Papa zusammenscheißen würde oder, noch schlimmer, zusammenschweigen, weil er ihr ja nie glauben hat wollen, dass er das Küchenkastl zu tief aufgehängt hat und vollkommen klar war, dass so etwas einmal passieren hat müssen. Damit wäre die Aufmerksamkeit auch gleich wieder weg gewesen von der Valli und ihrem blauen Auge.

Dem Papa waren das Auge und das Küchenkastl allerdings erstaunlich wurscht, er hat sich offenbar nicht die geringsten Sorgen darüber gemacht, wie die Mama reagieren könnte. Vielleicht hat er darauf gezählt, dass sie sowieso erst heimkommen würde, wenn alle schon im Bett waren. Sie war ja wieder in der Kirche, also nicht in der richtigen Kirche, sondern in der ihrigen, einer von diesen amerikanischen, die auch nicht einsehen wollten, dass sie hier nicht hergehören. Dort war sie mindestens vier Mal in der Woche. Eine Zeit lang hat uns die Kirche von der Mama ziemlich viel Geld gekostet. Andauernd war sie in Bibelkursen oder irgendwelchen anderen Betseminaren, und jedes Mal hat sie etwas spenden müssen. Immerhin, das hat man ihrer Kirche lassen müssen, als es mit unseren Finanzen dann wirklich knapp geworden ist, haben sie die Mama auch einfach so mitbeten lassen. So hat es zumindest ausgesehen.

An dem Tag, als die Valli ihr blaues Auge bekommen hat, ist die Mama erst um halb drei in der Nacht heimgekommen und war sehr gut aufgelegt. Sie hat leise vor sich hin gelacht und mir ein Bussi auf die Stirn gegeben. Sie hat nach Wein gerochen. Der Papa war also für diese Nacht aus dem Schneider. Aber am nächsten Morgen war dann wie geplant der Teufel los.

Es war ungewohnt, aber das Schwarz hat der Valli eigentlich ziemlich gut gestanden. Es hat sie irgendwie zum Strahlen gebracht, da hat die Friedhofsgärtnerin schon recht behalten. Außerdem hab ich gefunden, dass es den Speck auf ihren Hüften gut kaschiert. Die Valli hat zum ersten Mal ausgeschaut wie eine richtige Frau. Gute lange Beine hat sie eigentlich, hab ich mir gedacht, während der Papa am Sarg Rotz und Wasser geheult hat. Nur dass das bei ihm auch gegangen ist, ohne dass man ihm eine reinhauen hat müssen, es hat gereicht, dass der Onkel Felix und die Tante Nicole die Aufbahrungshalle betreten haben. Die Mama neben mir hat genervt geschnauft. Am Abend war sie dann auch gleich wieder in ihrer Kirche. Für die Putschi-Omi beten, hab ich mir damals gedacht, naiv wie ich war.

Am nächsten Morgen hat es dann geheißen: »Familienausflug!« Die Trauerphase war offenbar vorbei, der Papa schon um sechs in der Früh auf, energiegeladen wie schon lange nicht mehr, aber auch ein wenig aufgeregt. »Hopp, hopp, pack ma uns z’sammen!« »Zusammenpacken« hat bedeutet, dass wir die Werkzeugkiste, Müllsäcke und einen Packen alter Umzugskartons ins Auto tragen sollten. Die Mama war grantig, sie war ja auch überhaupt nicht ausgeschlafen. »Fabian, ich weiß ganz genau, was du vorhast.« »Fabian« war schlimmer als Schweigen. Ganz früher war er für sie der »Fabi« gewesen, aber jetzt war er für sie meistens einfach gar nichts. Aber »gar nichts« war immer noch besser als »Fabian«.

»Hm?« Er hat so getan, als hätte er sie nicht gehört. Natürlich hab auch ich gewusst, dass das kein Familienausflug ins Grüne werden würde. »Gut. Wenn du meinst. Mach halt«, hat ihm die Mama recht beiläufig, aber doch eindeutig ihre Meinung gesagt.

Da hat der Papa aber längst beschlossen gehabt, dass man sich über das Moralische auch noch später unterhalten konnte. »Ich hab jetzt keine Zeit! Da geht’s um jede Minute, verstehst du?« Sie hat nur den Kopf geschüttelt und die Schlafzimmertür hinter sich geschlossen, ganz vorsichtig, ganz zart, als könnte sich die Tür verletzen, wenn man sie richtig zuhaut. Den Papa hat das irritiert, dann hat er sich aber wahrscheinlich gedacht, dass es gar nicht so schlecht war, die Mama diesmal aus dem Weg zu haben. »Valentina! Maxl! Kommt’s! Jeder hält sich an einem Trumm fest und wir fahren!« Was im Klartext bedeutet hat: Maxl, klemm dich hinters Steuer. Mit der Mama war ja nicht mehr zu rechnen, und die Valli hatte noch keinen Führerschein, noch nicht einmal für ein Moped, obwohl ihr den der Papa sofort gezahlt hätte, aber da hat ihn die Mama gefragt: »Von welchem Geld?«, und dann war auch gleich wieder Schluss mit dem Thema.

»Papa, um halb neun muss ich aber fahren, sonst gibt’s Probleme in der Firma, okay?« Der Papa hat dafür wenig Verständnis gezeigt. »Wenn du später dran bist, werden die damit umgehen müssen, oder bricht ohne dich die Lebensmittelversorgung im Bezirk zusammen?« Er war überhaupt der Meinung, ich wäre ein toller Selbstständiger geworden, so wie er. Als Angestellter würde ich jedenfalls nie vorwärtskommen, schon gar nicht im Supermarkt.

»Mein Bub eine Supermarktkassiererin!«

»Papa, ich arbeite im Lager!«

Dass ich ganz nebenbei der Einzige war, der überhaupt ein Geld heimgebracht hat und dass ihm auch das Essen nicht so schlecht geschmeckt hat, das ich ab und zu aus dem Markt hab mitnehmen dürfen, den Kommentar hab ich mir in der Situation erspart.

»Supermarkt ist Supermarkt, unterm Strich seid’s dort alle Kassiererinnen, und jetzt schau nicht so deppert, auf die Arbeit kannst eh bald pfeifen. Hopp jetzt!«

Also sind wir zu dritt zur Wohnung von der Putschi-Omi gefahren. Parkplatztechnisch war es ein wenig eng. Den Platz in der Ladezone hat uns ein Wagen von einer Reinigungsfirma vor der Nase weggeschnappt. Der Papa wär mir fast aus dem fahrenden Auto gesprungen. »Stopp, stopp, stopp … nicht noch einmal um den Block. Komm, da bleib stehen, ich geh schon mal vor!« Er hätte sich aus lauter Eifer beinahe mit dem Sicherheitsgurt erwürgt. Zu ihren Lebzeiten hat er es nie so eilig gehabt, zur Putschi-Omi zu kommen. Der Wagen ist noch nicht einmal gestanden, da war er schon draußen, hat meiner Autotür noch eine mit dem Werkzeugkasten verpasst und ist hinüber zum Wohnblock von der Omi gesprungen, knapp an der Kühlerhaube von einem Linienbus vorbei, in dem es einige der stehenden Fahrgäste hingehaut haben muss, so wie der Fahrer auf die Bremse gestiegen ist.

Die Valli und ich, wir sind dann noch einige Runden gekurvt. Trotz allem, was der Hichl abgeschafft hat, dass Österreich in der EU war oder den Euro, das Parken ist sauteuer geblieben, und wenn man einen Parkplatz gebraucht hat, hat man noch weniger einen bekommen als früher.

Die Putschi-Omi hat in einem feineren Bezirk gewohnt, allerdings am unfeinen Ende des feineren Bezirks, direkt am Rand, in der Nähe von der Autobahn-Auffahrt, wo auf die alten Häuser immer neue Stockwerke draufgebaut worden sind, alle paar Jahre, Stockwerk für Stockwerk, bis die Gassen auch untertags düster waren.

Genau dieses Eck war früher ein Magnet für die Ostbanden, aus Polen und aus Rumänien und weiß Gott woher noch. Es war auch richtig praktisch, von der Lage her. Wohnung ausräumen, hinein in den Lieferwagen, hinaus auf die Autobahn und ab über die Grenze. Ich hab jedes Mal ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn ich mein Auto dort hab stehen lassen. Einmal haben sie’s mir auch tatsächlich aufgebrochen, die Schweine. Da war ich wirklich angefressen. Ich hab mir ernsthaft überlegt, ob ich mich nicht mit einem Baseballschläger auf die Lauer lege und den Ersten, den ich von dem Ungeziefer erwischen kann, zu Brei schlage. Aber das war damals. Seit die Grenzen dicht sind, ist die Gegend wieder sicher. Das war jetzt nur indirekt dem Hichl sein Verdienst, aber immerhin.

Die Valli und ich sind also einen halben Kilometer vom Parkplatz zur Wohnung von der Putschi-Omi marschiert, jeder von uns mit einem Stapel brauner Umzugskartons, die zusammengefaltet fast noch sperriger waren, als aufgeklappt. Als wir losgegangen sind, da hat jeder von uns gleich viele gehabt. Dann ist der Valli immer wieder einer aus ihrem Stapel herausgerutscht. Ihre Arme waren einfach nicht lang genug oder zu schwach. Natürlich hab ich sie ihr nach und nach abgenommen, man ist ja ein Gentleman. »Du, das mit dem Aug’, das tut mir leid«, hab ich gesagt

»Mhm.«

Das hat sie vom Papa gehabt. Einfach nur »Mhm« zu sagen, wenn ihr etwas unangenehm war. »Aber weißt, ich will einfach nicht, dass du was mit Drogen zu tun hast.« Da hab ich schon die meisten Kartons am Buckel gehabt, unter dem Arm wäre sich die Menge einfach nicht mehr ausgegangen. Ich muss ausgeschaut haben wie eine Schildkröte. Jedenfalls bin ich so gebückt gegangen, dass ich erst vier Meter weiter bemerkt habe, dass die Valli stehen geblieben ist. »Drogen? Maxl, spinnst du?« Als ich mich zu ihr umgedreht habe, ist einer der Kartons ins Rutschen gekommen. »Geh, Valli. Du weißt doch ganz genau, womit der Haider-Wolferl sein Geld verdient. Jeder weiß das.« Ich hab versucht, den Karton mit der einen Ferse wieder hinaufzuschieben. Dass mir die Valli hilft, war ja eher unwahrscheinlich, die ist nur wie angewurzelt dagestanden. »Jeder weiß das? Weiß das jeder? Hast du den Wolferl schon ein einziges Mal mit Drogen in der Hand gesehen? Hast du?« Gesehen hab ich, dass das nichts nutzt mit dem Karton, außer dass ich auf einem Bein mit diesen braunen Segeln im Kreuz fast vom nächsten Windstoß umgeblasen worden wär, also hab ich alle Kartons wieder abgeladen. »Der wär aber auch ein hundsmiserabler Drogendealer, wenn man ihm dabei zuschauen könnt.« Dann hab ich endlich wieder alle Kartons im Griff gehabt. »Maxl, ich bin 15, okay? 15! Und ich bin nicht deppert. Also misch dich gefälligst nicht in meine Sachen ein und vor allem nicht in welche, von denen du überhaupt keinen Dunst hast. Koffer.« So ist sie an mir vorbeigestampft, ganz in Rosa und ganz ohne Kartons, und war dann auch fünf Minuten früher in der Wohnung als ich mit meinem braunen Schildkrötenpanzer.

»Was macht er da?« Meine Frage war berechtigt. Es hat ausgesehen, als würde der Papa die ganze Haustür zerlegen wollen. »Was er macht? Was wird er wohl machen? Na? Er tauscht das Schloss aus.« Es war sein erstes Schloss und handwerklich war der Papa ja ungefähr so auf der Höhe wie sein zu niedriges Küchenkastl. Trotzdem hat er ausgeschaut, als hätte er Freude an der Arbeit, breit grinsend, allerdings auch ein wenig verkrampft, so mit zusammengebissenen Zähnen wie der Joker vom Batman. »Sie waren noch nicht da, wir sind die Ersten! Habt’s gehört? Die Ersten! Die werden sich anscheißen!«

»Die«, das waren der Onkel Felix und die Tante Nicole.

»Und schaut’s, was ich gefunden hab!« Er hat uns triumphierend die Kreditkarte von der Putschi-Omi entgegengehalten. »Aber Papa, sag einmal … ist die nicht längst gesperrt, wenn die Omi tot ist?« Ab und zu war die Valli wirklich nicht ganz deppert. Wobei der Papa da anderer Meinung war: »Geh, sei net deppert, wer hätt’s denn sperren sollen? Glaubst du, die Omi hat noch schnell bei der Bank angerufen, dass sie jetzt gleich hinüber ist und ihre Karte nicht mehr braucht? Und der Onkel Felix hat sicher auch nix gemacht, der spitzt doch selber drauf!« Der Papa hat angefangen, eine von den Schrauben mit dem Hammer ins Gewinde zu schlagen. Vom oberen Stockwerk hat die alte Frau Hager aus dem Türspalt geschaut. Komisch, hab ich mir gedacht, dass die Hager die Omi überlebt hat. Zwei Schlagerl und Wasser in den Beinen, oben ein Gerippe, unten zwei fette Knackwürstel kurz vorm Platzen. Aber ein zähes Luder.

»Geh, Papa … Komm, lass mich das machen.« Ich hab natürlich längst gesehen, dass ich die Führung übernehmen muss. »Ihr zwei packt’s inzwischen zusammen, was ihr wollt’s. Ich muss in einer halben Stunde in die Firma.«. Da war der Papa verärgert. »In einer halben Stunde? Und wie stellst du dir das jetzt vor? Wie soll sich das ausgehen?«

Natürlich ist es sich nicht ausgegangen. Ich hab dann halt angerufen, dass ich Fieber hab. Dass das ein wenig verdächtig geklungen haben muss, fünf Minuten, nachdem ich schon in der Firma hätte sein sollen, das war mir natürlich klar.

Immerhin hat die Wohnung von der Putschi-Omi mein schlechtes Gewissen betäubt. In der Wohnung von der Putschi-Omi war es nämlich immer, als wäre man plötzlich ganz weit weg. Gerade noch in Wien und schon in einer Tiroler Berghütte. Als die Valli noch ganz klein war, ich aber schon acht oder neun, habe ich ihr einmal eingeredet, in der Wohnung von der Putschi-Omi würde ein Bergadler leben. Der würde kleine Mädchen davontragen und an seine Jungen verfüttern. Was die gebrüllt hat, als wir dann die Omi besuchen gegangen sind!

Dass die Putschi-Omi eigentlich Tirolerin war, hätte nach 50 Jahren in Wien niemand mehr gedacht, der nicht ihre Wohnung gekannt hat, die ja ursprünglich die Wohnung vom Putschi-Opi gewesen war, bis er eben im Außendienst die Omi kennengelernt hat. Vorgestellt habe ich mir das wie den Exorzismus in diesem Film aus dem letzten Jahrhundert, den ich einmal mit dem Papa gesehen habe, als ich noch ein Kind war. Das Tirolerische ist laut kreischend aus ihrem Körper ausgefahren und hat sich dann als Holzschnitzerei an den Wänden festgesetzt.

Nur wenn die Putschi-Omi wirklich viel gesoffen gehabt hat, dann ist in ihr noch ein kleiner Funke Tiroler Geist aufgeflackert. Dann hat sie angefangen, komisch zu reden. Vielleicht hat mich genau das an den Exorzismus-Film erinnert. War man so etwas wie eine Verräterin, wenn man als Tirolerin einen Wiener geheiratet hat? Ist man als Sozialistin sowieso aus Tirol verbannt worden, wenn sie einem draufgekommen sind? Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass sie jemals wieder dort gewesen ist. Vermutlich war es einfach Heimweh, das sie da an die Wände nageln hat lassen.

Der Putschi-Opi ist schon vor fünfzehn Jahren aus seiner ehemaligen Wohnung ins Jenseits geflüchtet. Jetzt ist ihm die Omi hinterher, da wird es nicht mehr lange dauern, bis sie ihm auch seinen Himmel mit hölzernen Schnörkeln verkleidet. So hab ich mir das vorgestellt.

Ein großer, geschnitzter Engel hat uns von der Zimmerdecke aus teilnahmslos zugeschaut, wie wir der Putschi-Omi die Bude ausgeräumt haben.

Was wir alles zusammengepackt haben! Das alte Rosenporzellan, das schon der Mutter von der Putschi-Omi gehört hat, alte Kameras, solche ohne Speicherkarten, einen alten, staubigen Pelzmantel. »Der ist echt, der ist was wert!«, hat der Papa fachkundig genickt, als wäre er bei einem Kürschner in der Ausbildung gewesen und nicht im Grafik-Kurs vom Arbeitsamt. Ganz hinten in einem Kasten haben wir Schuhkartons gefunden, die meisten mit Christbaumschmuck, aber auch einen mit alten Postkarten. Von denen hat wahrscheinlich nicht einmal mehr die Omi etwas gewusst. Die waren sicher noch von den Eltern vom Putschi-Opi. Oder von seinen Großeltern. Richtig ausgemistet worden ist die Bude ja nie. »Schaut’s euch die Marken an. Wahnsinn!« Der Papa hat sich durch die Karten gewühlt, als wären es Schilling-Scheine. Für ihn waren sie das auch irgendwie. Und irgendwie auch wieder nicht, denn auf den Briefmarken waren keine Schillinge, sondern Mark aufgedruckt, und auch nicht die deutschen, sondern die großdeutschen. »Über hundert Jahre alt!« Im Rechnen war er nie besonders gut. »Was glaubt’s ihr, was die heute wert sind?« Er war ganz atemlos. »Nix, Papa, Nüsse. Die sind ja alle abgestempelt. Briefmarken sind nur dann was wert, wenn kein Stempel drauf ist.« Ich hab gewusst, dass das stimmt, das hab ich irgendwann einmal in so einer Doku gesehen.

»Normale Marken vielleicht, Maxl. Aber DIE sind heutzutag was wert, da kannst für den Stempel noch was extra verlangen. Da schau, da sind welche ganz ohne Marken, nur mit Stempel!« Im Stempel ist »Feldpost« gestanden.

Was der Papa sonst noch alles an Schätzen gefunden hat, sagenhaft. Alle neun Umzugskartons voll bis obenhin. Die kriegen wir nie bis zum Auto, ohne dass die unten durchreißen, hab ich mir insgeheim gedacht. Aber es war schon schwierig genug, den Papa zu überreden, mit dem Räumen aufzuhören. Dass er auf etwas verzichtet, was schon in einem Karton war, das war sowieso undenkbar. »Komm, Papa, wir müssen sowieso mindestens dreimal fahren.« Ein alter Fiat ist nämlich kein LKW.

Die alte Hager ist immer noch im Türspalt gestanden und hat nicht einmal gezuckt, als das Rosenporzellan durch den Kartonboden gebrochen ist und sich scheppernd über das Stiegenhaus verteilt hat. Ein Häferl hätte es sogar fast bis ganz nach unten zur Haustür geschafft, als hätte das Häferl gewusst, dass dort seit Jahrzehnten diese dicke, braune Fußmatte gelegen hat, auf der man als Häferl ganz weich landen konnte. Pech für das Häferl, dass gerade die Reinigungsfirma die Stiege geputzt hat und die Fußmatte an der Wand gelehnt ist. Und Pech für die Dame von der Reinigungsfirma, dass zu dem Service auch noch eine ziemlich robuste Zuckerdose gehört hat.

Es war nur eine Platzwunde, das hat ein jeder sehen können, der sich auch nur halbwegs ausgekannt hat, aber nachdem sich die Frau nicht mehr beruhigen wollte, habe ich dann doch die Rettung gerufen. Das war früher schon besser, als alle nur Ausländer beschäftigt haben. Die haben schön die Goschen gehalten und waren froh, wenn’s kein Blaulicht zu Gesicht gekriegt haben, wurscht, was du denen am Schädel geschmissen hast. Nicht so die österreichische Reinigungsfachkraft. Wie am Spieß hat sie gebrüllt, als ihr die rote Soße in die Augen gelaufen ist. Die Valli hat sie dann ein wenig beruhigen können, so von Frau zu Frau, während der Papa wild schimpfend nach Teilen von dem Service gesucht hat, die vielleicht heil geblieben waren.

»Drecksau, depperte.« Er hat, glaube ich, sich selber gemeint und sich für seine Gier verflucht. Die Frau vom Reinigungsdienst hat trotzdem alles auf sich bezogen und gleich wieder zum Plärren begonnen. Zum Glück war dann auch schon die Rettung da und hat sich um sie gekümmert. Und um uns hat sich die Polizei gekümmert. Die hab nicht ich gerufen, obwohl der Papa genau das geglaubt hat und mich gefragt hat, wo ich denn bitte ang’rennt wär. Nein, die Polizei, die hat ganz sicher die alte Hager gerufen gehabt.

Dass der Papa den Beamten nicht wirklich zeigen hat können, wie nah ihm der Tod seiner Mutter gegangen ist, und dass es ihm das Herz zerrissen hat, ihre Wohnung räumen zu müssen, war wahrscheinlich auch schon egal. Dafür hat die Hager gesorgt mit ihrem Gift. »Wenn ich die Tür nur einen Spalt aufmach, räumt der Erbschleicher mir auch noch die Wohnung aus«, hat sie den Uniformen erklärt und sie draußen stehen lassen. In die Wohnung von der Putschi-Omi wollte sie auch nicht gehen. Das hätte nämlich ihr das Herz zerrissen, die Wohnung von ihrer besten Freundin im völligen Chaos zu sehen. Also haben die Polizisten ihr Protokoll im Stiegenhaus aufgenommen, vor einem Publikum, das eigentlich schon seit dem Scheppern vom Rosenporzellan und dem Gebrüll von der Reinigungsfrau die Ohren ausgefahren gehabt hat, das sich aber erst jetzt, wo endlich die Polizei da war, vor seine Türen trauen wollte.

CHIARA

Es hat alles mit dem Schrei begonnen. »Wer so schreit, der ist besessen. Oder wird gerade erlöst.« Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das gesagt habe. Ich habe es noch nicht einmal laut gesagt, einfach nur so vor mich hin. Der Maximilian hat mich groß angeschaut. Dabei war ich mit den Gedanken ganz woanders, überall, nur nicht beim Fabian. Es war mir eigentlich egal, warum er schreit. Je lauter er war, desto stiller war es in mir, endlich einmal still.

Auf der Welt haben es die besser, die Jesus nicht gefunden hat. Denn wenn einen Jesus findet, dann beginnt er, Dinge von einem zu verlangen, unmögliche Dinge, wenn die Zeiten schwer genug sind. Vor Jesus muss man sich in Acht nehmen.

Wenn mir vor drei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich einmal religiös werde, es hätte mich vor Lachen zerrissen. Ich war mit dem Fabian ja nicht einmal verheiratet, standesamtlich nicht, und kirchlich schon gar nicht. Ich habe noch immer Brummer geheißen, obwohl auf unserer Haustür Putschek gestanden ist. Das hat mich zwar nicht geärgert, aber in schlechten Augenblicken zumindest irritiert. In unserer letzten Zeit in Wien sind diese Augenblicke immer häufiger geworden. Gut, unsere Familie hat aus drei Putscheks und nur einer Brummer bestanden, aber in Wahrheit war das auch kein Grund.

Den Fabian später doch noch zu heiraten, wäre sich einfach nicht mehr ausgegangen. Auch finanziell. Die Jesus-Gemeinschaft verlangt ja ein ganzes Jahr Ehe-Vorbereitung. Das hätten wir uns nie leisten können.

Mich und das Christentum, das hätte sich früher genauso wenig jemand vorstellen können, wie noch viel früher mich und den Fabian. Ich habe es damals ja noch seltsam gefunden, als der Hichl im Wahlkampf begonnen hat, jedes Mal den Herrgott um seinen Beistand anzurufen, bevor er auf die Bühne gestürmt ist. Aber die Leute haben das offenbar gemocht, nicht dass ich selber jemanden gekannt hätte. Außer der Klara natürlich, der hat das schon gefallen. Mit der bin ich seinerzeit auch zum ersten Mal in den Jesus-Tempel gegangen. Eigentlich wollte ich mit ihr nur etwas trinken gehen und ihr mein Herz ausschütten, von Kusine zu Kusine, weil es daheim wieder einmal nicht auszuhalten war. Da hat sie mir gesagt, sie wüsste einen besonderen Ort, einen Ort, ganz speziell für mich. Das war mir recht. Für mich wäre ja nach einem Getränk finanziell Schluss gewesen, und ich finde das immer peinlich, wenn jemand den ganzen Abend am selben Glas herumnuckelt. Daran merkt man genau, woher jemand kommt.

Eigentlich ist der Fabian ein guter Mensch. Das muss der Grund gewesen sein, warum ich mich in ihn verliebt habe. Sonst habe ich ja immer die Arschlöcher angezogen wie ein Magnet. Der Fabian war die große Ausnahme. Sanft war er, bemüht hat er sich um mich, immer ein wenig zu viel.

Wie mit dem Kalbfleisch. Manchmal haben wir Sachen gegessen, die der Maximilian aus dem Supermarkt heimgebracht hat, aber meistens hat es bei uns nur dieses Tiefkühlzeug gegeben, das ganz billige aus den 5-Kilo-Säcken. Panierte Hühnerteile, Tiefkühlgemüse, bei dem die Hälfte der Karotten trotzdem braun war, Pommes frites in Massen. Da muss ich irgendwann gesagt haben, wie gern ich wieder einmal ein Wienerschnitzel gehabt hätte, mit einem frischen Mayonnaisesalat. Ich habe mich gar nicht mehr daran erinnern können, aber der Fabian, der war gut darin, sich unbedeutende Kleinigkeiten zu merken, immer aufmerksam, immer auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit, mich, sein »Tschitscherl«, auf Händen zu tragen, sogar dann noch, als ich schon wirklich grauslich zu ihm war.

Und da waren sie dann plötzlich, die 40 Kilo Kalbfleisch. Sie waren schon einen Tag alt, weil ich die letzte Nacht weg gewesen war und sich der Fabian geweigert hatte, die Kinder ans Fleisch zu lassen, bevor er mir den ganzen Haufen nicht zeigen hat können. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er vor dem Herd hin und her saust, lachend, Schnitzel herausbackend, wie in einem Rausch, und ich stehe nur da und weiß nicht, wie ich reagieren soll.

Dass etwas nicht stimmt, das habe ich sofort gewusst. Welcher halbwegs vernünftige Mensch schleppt schon 40 Kilo Schnitzelfleisch ins Haus?

Eskaliert ist es dann beim Essen. Die Valentina und der Maximilian haben Schnitzel und Mayonnaisesalat in sich hineingeschaufelt, aber irgendwie auf eine seltsame Art, in die Teller hineingeduckt, als könnten jeden Moment Raketen über sie hinwegfliegen. Der Fabian hat gestrahlt: »Na, euch schmeckt’s!«

Dann erst hat er bemerkt, dass ich keinen Bissen hinunterkriege, und sofort ist seine Stimme wieder in diesen gequälten, weinerlichen Ton gekippt: »Biiitte, neein … was ist denn jetzt schon wieder?«, und ich hab mir nur gedacht, für diese Schnitzel, für die werden wir noch bestraft. So war es dann auch, als zwei Wochen später die Leute vom Hichl in unserer Wohnung gestanden sind.

Ich kann nicht sagen, weshalb ich eine derart große Lust verspürt habe, dem Fabian wehzutun. Insofern war es vielleicht sogar christlich, dass ich selten daheim war. Wenn ich fort war, hab ich ihm nicht wehtun können. Wenn ich fort war, hat er zumindest nicht mitbekommen, dass ich ihm wehtue.

Der Joos hat einmal gesagt, tief drinnen wäre ich ein reiner Mensch, denn ich könnte mich nicht verstellen. Beim Schnitzelessen wäre es aber besser gewesen, ich hätte mich verstellen können.

»Das Fleisch ist von der Putschi-Omi.« Das war natürlich eine seltsame Art, es zu formulieren, aber der Fabian hat schon ganz gut verstanden, wie ich es meine. Den Verdacht, dass er in ihrer Wohnung Geld gefunden hat, den hab ich ja sofort gehabt. Kalbfleisch von einer Leiche, das war mir einfach viel zu ekelhaft.

Warum ich immer wieder heimgekommen bin, kann ich nicht sagen. Wegen der Kinder, wahrscheinlich. Der Joos hat auch gemeint, Jesus hätte mich mit zwei wunderbaren Kindern gesegnet. Aber im Gegensatz zur Gottesmutter Maria habe ich ja den Fabian dazu gebraucht. Der war wahrscheinlich der Preis dafür. Es kommt ja nichts ohne Preis. Kostenloses Glück gibt es, wenn, dann erst im Himmel. Und dort lassen sie eine wie mich wahrscheinlich überhaupt nicht hinein.

Sie haben geschwiegen, alle drei. Das Schweigen war, wie wenn sich ein riesiger Ballon in der Wohnung ausdehnt und mich gegen die Wand drückt. Der Fabian hat mich nur stumm angestarrt, seine Augenlider waren wie zwei kaputte Garagentore, die sich nicht mehr schließen können, die Kinnlade ist ihm heruntergehangen, zwischen dem rechten Eck- und dem Schneidezahn ein Stück Schnitzel. Die Valentina und der Maximilian waren immer noch über ihre Teller gebeugt. Allerdings haben sie auf einmal in Zeitlupe gegessen, als wollten sie nie mit ihren Schnitzeln fertig werden. Da hab ich gespürt, dass ich eigentlich schon nicht mehr zur Familie gehöre.

Ich habe das in unserer letzten Zeit in Österreich nicht mehr so zeigen können, aber ich habe die Valentina und den Maximilian immer vergöttert. Deshalb war ich auch so enttäuscht, als der Maximilian seine Arbeit verloren hat. Ich wollte nicht, dass er so schwach ist wie sein Vater.

Der Joos war ganz anders. Einer von den starken, einer mit einem festen Weg, ein Unerschütterlicher. Mit dem Fabian hat er nur die Frisur gemeinsam gehabt, diese halblangen, glatten blonden Haare, aber beim Joos waren sogar die Haare kräftiger.

Er hat die Gemeinde mitgerissen, keiner hat sich ihm entziehen können, keiner hat sich entziehen wollen, alle haben sie geleuchtet. Du hast die Hand gehoben und hast die Energie gespürt. Und du hast nicht gewusst, ob das noch der Joos ist oder schon der Jesus.

»Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Spürt ihr es? Spürt ihr das Feuer? Halleluja!« Und der ganze Saal hat »Halleluja!« geschrien. Und der Joos noch einmal lauter: »Halleluja!« Einige waren ganz weit weg, die Augen geschlossen, einige haben laut gelacht und nicht mehr zum Lachen aufhören können, vor lauter Glück. Und auch ich hab das Feuer gespürt.

Danach hab ich Angst gehabt, sehr viel Angst. Angst, weil es falsch war. Angst, dass der Joos von mir verlangen könnte, Buße zu tun. Dabei hat es sich überhaupt nicht falsch angefühlt. Die schlimmste Angst war aber, dass es für ihn vielleicht überhaupt nicht wichtig gewesen war und er so tun könnte, als wäre nichts passiert.

Ich habe eine ganze Woche gebraucht, bis ich den Mut gefasst habe, wieder in den Jesus-Tempel zu gehen. Schließlich hab ich mir eingeredet, wenn ich Luft für ihn wäre, wäre das nur gut, weil ich diesem heiligen Mann ja nicht die Ehe kaputt machen durfte.

Bei der Messfeier bin ich dann ganz hinten gestanden. Eigentlich hätte er mich gar nicht sehen können, aber er hat einfach mitten durch die Leute hindurchgeschaut, durch die ganze Menge nur mich angeschaut. Ich hab seinen Blick spüren können. Und als er gesprochen hat, hat er nur zu mir gesprochen. Und alle Ängste sind verflogen. Nach dem Segen, während noch die Kübel mit den Spenden eingesammelt worden sind, habe ich auf einmal zu gehen begonnen. Es war, als würde ein Fremder meine Beine für mich bewegen. Ich bin ohne Zögern zu ihm ins Hinterzimmer. Draußen, direkt neben der Tür, ist die Marijke gestanden und hat den Blumenschmuck zurechtgezupft. Sie hat mich angelächelt und ich habe mir gedacht: Mein Gott, sie weiß es, sie weiß es ja! Es ist ja alles gut!

VALENTINA

Riecht Verwesung süßlich? Riecht sie? Nein, riecht sie nicht. Das ist nämlich das, was man immer liest, dass Verwesung süßlich riecht. Den Geruch von Verwesung kann man mit keinem anderen vergleichen, das ist etwas ganz Eigenes, dumpf und warm riecht das, ein Geruch, der dir überall hineinkriecht, nicht nur in die Nase. Wenn Verwesungsgeruch eine Farbe hätte, wäre es so ein galliges Gelb. Nicht sehr modisch, jedenfalls.

Die Mama hat irgendwas von Erlösung gefaselt. Und der Papa hat geschrien, als hätte er sich mit dem Duschkopf aufgespießt. Und warum hat der Papa geschrien? Na? Warum wird er geschrien haben, unter der Dusche? Weil ganz plötzlich das Wasser eiskalt war, warum denn sonst?

Zuerst bin ich erschrocken, wie alle anderen auch, alle außer der Mama, also praktisch eh nur der Maxl, denn der Papa ist zwar auch erschrocken, aber eben durch das eiskalte Wasser und nicht durch seinen eigenen Schrei. Als ich endlich kapiert hab, was los ist, hab ich’s auch schon wieder voll lustig gefunden. Aber hab ich denn wissen können, dass das der Anfang vom Ende war? Nein, hab ich nicht.

Der Papa ist klitschnass in die Küche gelaufen, zur Therme, geflucht hat er, »scheiß Trumm, geschissenes« und »net schon wieder« und dann natürlich gejammert, weil was macht er immer direkt nach dem Fluchen? Na? Richtig. Jammern. Immer. Jedes Mal jammern. »Geh nein, nein bitteeee, neeein.« Ich hab es der Mama angesehen, wie ihr das Jammern durch Mark und Bein gegangen ist wie dem Maxl und mir vorher der Schrei.

Jetzt muss man wissen, dass der Papa die alte Therme nie warten hat lassen. »Die hält ewig«, »das ist eine von den modernen Thermen, die ist praktisch wartungsfrei«, »das ist noch eine von den alten, die ist nicht zum Umbringen.« Einmal so, einmal so, einmal alt, einmal hochmodern, Hauptsache, kein Installateur, der womöglich eine Rechnung stellen hätte können. War es also eine Überraschung, wenn die Therme öfter einmal den Geist aufgegeben hat? Nein, war es nicht. Irgendwie hat er aber doch recht behalten, der Papa. Die alte, hochmoderne Therme war tatsächlich nicht zum Umbringen. Normalerweise hat es gereicht, sie einmal ab- und wieder aufzudrehen. Das kleine Licht hat dann wieder grün aufgeleuchtet, und mit diesem kehligen Husten, das nur unsere Therme zusammengebracht hat, ist in dem kleinen Sichtfenster die blaue Gasflamme aufgetaucht, wie bei einem Zaubertrick. »Na, schaut’s! Geht doch wieder!«, war der Papa dann immer ganz stolz auf sich, weil: Wer war es denn, der die Therme einmal ab- und wieder aufgedreht hat? Na? Wer? Er natürlich, der Mann im Haus. Normalerweise ist auch nicht er unter der Dusche gestanden, wenn das Wasser kalt geworden ist. Da war leicht glänzen. Diesmal nicht. Diesmal hat er nur geglänzt, weil er tropfnass war. Das grüne Licht ist ausgeblieben. Es war nur noch ein kleiner, brauner, nichtssagender Knopf an unserer alten, hochmodernen Therme.

Der Papa hat sich den Schaum mit einem Handtuch vom Kopf gerubbelt, und als ihm die Mama gesagt hat: »Du, Fabian, kaltes Wasser haben wir aber schon noch«, da hat er in dieser hohen, verzweifelten Stimme gejammert: »Was verstehst denn du davon?« Und was hat die Mama gemacht? Na? Das, was sie immer gemacht hat, ihn einen Moment lang still angeschaut, dann ihre Schuhe angezogen und sanft die Haustür hinter sich geschlossen. Dabei hat der Papa wahrscheinlich gar nicht gemeint, dass sie nichts davon verstehen würde, wie man Schaum vom Kopf bekommt. Er war ganz einfach geistig schon einen Schritt weiter, bei dem Schritt, wo er versucht hat, die Therme mit einem viel zu kleinen Schraubenzieher zu zerlegen, und dass das nicht jeder in der Familie gut finden würde, das hat er sich ja sicher auch vorstellen können.

Nachdem die Mama weg war und sich der Maxl nicht so richtig getraut hat, war ich es dann, die ihm das gesagt hat. Eigentlich habe ich nicht wirklich etwas zu ihm gesagt, denn wenn ich eines von der Mama gelernt hab, dann, dass die Männer in unserer Familie ein gutes Schweigen viel besser verstehen als lange, komplizierte Sätze.

Noch dazu war es bis auf das Kratzen vom Schraubenzieher vom Papa in der Wohnung ganz seltsam still. So hat mein Schweigen noch viel besser gewirkt.

Ich hab ihn also angeschaut, bis er zum Schrauben aufgehört und mir ein schuldbewusstes »Was?« entgegengeheult hat. Dann hab ich ihm den Schraubenzieher weggenommen und ihm sein Handy in die Hand gedrückt.

Da sind wir dann einander gegenübergestanden, ich mit dem Schraubenzieher und er mit dem Handy. Er hat mich nervös angeschaut und sein Handy beinahe in der Faust zerdrückt. Was hatte der nur für eine furchtbare Angst vor dem Installateur? »Maxl!«, hab ich nach hinten gerufen. »Hol jemanden, der uns die Therme repariert.«

Der Mann vom Installateursnotdienst war einigermaßen angespeist. Seine gute Laune hat er schon draußen vor der Haustür verloren, als ihm keiner aufgemacht hat. Es hat nämlich nicht nur die Therme, sondern auch die Klingel ihren Geist aufgegeben gehabt.

Der Installateur hat dann auch gar nicht lange gebraucht, um den Fehler zu finden. Einen leisen Verdacht hatte er nach der Geschichte mit der Klingel nämlich schon und der hat ihn noch grantiger werden lassen. Denn was haben eine Türklingel und eine hochmoderne alte Therme gemeinsam? Na? Was? Genau, sie brauchen beide Strom. Da hab ich endlich gewusst, was auf einmal so eigenartig in der Wohnung war. Alle Geräusche, die man sonst überhaupt nicht bemerkt, hat man plötzlich bemerkt, weil sie nicht mehr da waren. Das Husten von der Therme sowieso, aber auch das Brummen vom Kühlschrank oder das Summen vom Filter von meinem Aquarium, wo der Wotan, mein Kampffisch, gelebt hat.

Der Installateur hat sich dann die Sicherungen angeschaut, aber von denen war keine gefallen. Und dann hat er noch überprüft, ob an der Therme irgendwo Gas austritt, und was hat sich da herausgestellt? Genau. Da hat sich herausgestellt, dass nicht nur der Strom, sondern auch das Gas abgedreht war.