Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

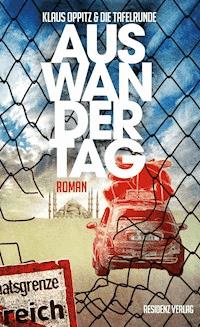

- Herausgeber: Residenz

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Satire über Rechtsruck, Staatsgewalt, Widerstand und Terrorismus, so schrill, als hätten Monty Python bei dem IS angeheuert. Wirtschaftskrise und Terror als schrille Satire: Unter dem rechtsradikalen Bundeskanzler Michael Hichl ist Österreich ein diktatorisch regierter Polizeistaat. Der Ausstieg aus der EU ist vollzogen, das Land verarmt, die Grenzgebiete sind zu Billiglohnregionen verkommen, in denen Langzeitarbeitslose und Regimegegner für große Konzerne in Textilfabriken schuften. Durch diese Welt treiben die Möchtegern-Revoluzzerin Emma, der opportunistische Callboy Pascal, das Mädchen Alwine auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens und Wolferl, der missratene Sohn von Hichls PR-Chef, dem seine ermordete Ex-Freundin Valli Putschek im Nacken sitzt. Währenddessen regt sich Widerstand: Die Terrormiliz "Christliche Republik" rückt immer weiter auf Österreichs Städte vor, und als sich die Wege der vier verlorenen Seelen kreuzen, gehen in Wien die Bomben hoch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KLAUS OPPITZ LANDUNTERGANG

KLAUS OPPITZ

LANDUNTERGANG

ROMAN

Residenz Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.at

© 2016 Residenz Verlag GmbH Salzburg – Wien

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Keine unerlaubte Vervielfältigung!

Umschlaggestaltung: Ralf Ricker Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien Lektorat: Jessica Beer

ISBN ePub: 978 3 7017 4525 8

ISBN Printausgabe: 978 3 7017 1658 6

Für meine geliebte Monika, die immer noch da war, als ich aus dieser Geschichte zurückgekehrt bin.

BOMBEN-TERROR ERSCHÜTTERT ÖSTERREICH

Wien (OTS) – Wie erst heute bekannt wurde, ist vergangenen Montag ein enger Mitarbeiter unseres geliebten Bundeskanzlers Michael Hichl durch eine Bombe schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei soll sich der Sprengkörper in einem Kuvert befunden haben, das an den Privathaushalt des Opfers adressiert war.

Als Absender gilt die Terrormiliz Christliche Republik. Das geht aus einem Bekennerschreiben hervor, das einen Tag später im Innenministerium eingelangt ist.

Der genaue Inhalt des Schreibens wird aus ermittlungstechnischen Gründen geheim gehalten. (ÖPA)

I.

ALWINE

Im Dach über meiner Matratze war ein Loch. Bei Regen hat sich am Fußende eine Lacke gebildet. Das hat mich nie gestört, es war ganz leicht, nicht nass zu werden, sogar beim Schlafen bin ich immer so gelegen, dass ich die nasse Ecke nicht berühre, die Beine zur Seite, übereinander wie zwei Besenstiele. Ich habe mein Bett mit dem Regen geteilt. Weshalb ich das Loch im Dach nicht melde, hat mich die Güterweger-Emma gefragt. Ich habe nichts geantwortet, ich habe sie nur gebeten, zu niemandem etwas über das Loch zu sagen, angefleht habe ich sie. Sie hat mich ganz böse angesehen. Sie hat geglaubt, ich habe Angst. Dass ich schwach bin, hat sie geglaubt. Die Güterweger-Emma hat es nicht gemocht, wenn jemand schwach war. Auch wenn ich die jüngste von allen war.

Aber ich hatte keine Angst. Es war ganz einfach mein Loch und keiner durfte es mir nehmen. Wenn der Regen aufgehört hat und die Wolken verschwunden sind, habe ich durch mein Loch ab und zu einen Stern gesehen, und ich wusste, irgendwo dort draußen ist eine Seele, die in diesem Moment genau denselben Stern beobachtet, und ich habe gespürt, dass mich dieser Fremde finden wird. Dann hat mir die ganze klare Nacht gehört und das Schnarchen der Frauen um mich herum war wie das Zirpen von Grillen.

Ich bin auf dem Rücken gelegen und war glücklich.

WOLF

Ich bin am Rücken gelegen und hab die Sterne gesehen. Mitten in Wien. Ganz klar. Je kaputter es hier unten geworden ist, desto klarer wurde es dort oben. Weniger Abgase. Immer weniger Leute konnten sich ein Auto leisten und logischerweise war derjenige der absolute Hero, der noch eines gehabt hat. Noch dazu ein nigelnagelneues. Nicht, dass ein Österreicherwagen eine besonders fette Marke war, aber für irgendetwas Ausländisches hätte mich der Vater gefressen.

Die Sterne wären mir nie aufgefallen, wenn ich nicht am Rücken gelegen wäre, mein Hirn gründlich in Alkohol eingelegt. Ich habe mich gefragt, wo sie jetzt war. Hätte ich noch sprechen können, hätte ich sie wahrscheinlich angerufen. Ohne meinen marinierten Verstand wäre das natürlich überhaupt keine Option gewesen.

Dann war plötzlich die Leonie da und hat meinen Moment zerstört. Eh klar, ich bin im Kopf bei meiner Ex und über mir erscheint meine Jetzt. Musste ja so sein.

»Wolferl, Wolferl, was ist denn mit dir?«

Ich hab sie ignoriert. Das hat sie nur noch mehr aufgeregt.

»Wolferl, Wolferl, jetzt sag doch was!« Tränen in den Augen. Hat sie geglaubt, ich hab gerade einen Hirnschlag? Wenn mich wenigstens Dumpf, Simpel und Schlicht gefunden hätten. Die hätten natürlich auch geglaubt, ich hätte einen Hirnschlag. Ich muss schon irgendwie so ausgesehen haben, den Mund offen, weil die Luft angenehm kalt geschmeckt hat. Aber wenn ich vor Dumpf, Simpel und Schlicht mit einem Hirnschlag gelegen wäre, hätten mir die wenigstens nur mein Geld geklaut und mich sonst in Ruhe gelassen und nicht: »Wolferl, Wolferl, ich hol Hilfeeee!«

Als hätte sie sich selbst nicht richtig verstanden, hat sie mich zu schütteln begonnen. Wirklich sehr super bei einem Hirnschlag, aber ebenso super, wenn der Hirnschlag nur ein gepflegter Rausch ist. Und da war sie auch schon: die Welle aus Kopfschmerz und Wirklichkeit, der Tsunami der ersten falschen Bewegung, der den Alkohol wegschwemmt.

Da war sie, endlos weit weg, aber trotzdem so laut: die neue von Wotan Stürmer, dem einzigen Popstar, den Österreich noch gehabt hat: »Brenn dem Mustafa aane – brenn dem Mustafa aane – brenn dem Mustafa aane auuuuuuf«, Bässe, die sich ins Lied verirrt hatten und orientierungslos um Hilfe gewummert haben. Umpah, umpah, umpah.

Und da war es, das Kopfsteinpflaster vor dem P88, meinem Stammlokal. Knallhart unter meinem Rücken, der bis jetzt so schön taub gewesen war.

Jetzt hat sie auch noch wild herumzufuchteln angefangen, »Wolferl, Wolfeeeeerl!!!«, und dann ist ein Pferd auf meiner Brust gelandet. Und nein, ich war zwar bummzu, aber das ist wirklich passiert. Das mit den eingebildeten Sachen, das kam erst viel später.

Das Pferd war auch nicht groß, es hat ziemlich gut auf meine Handfläche gepasst. Dafür war es unpackbar hässlich, der Kopf links viel größer als rechts, die volle Missgeburt aus Stoff. Wo war dieses Alien-Stofftier denn hergekommen? Von einem der Sterne heruntergefallen oder der Leonie aus ihrem schreienden Mund gehüpft? Nein, da war noch ein zweites Mädel, dunkle Locken, der Rest irgendwie undeutlich. Die Leonie hat sie angeplärrt: »Schleich dich, schleich dich weg von ihm! Du Hur, du Hur, du Hur!« Mein Verstand war inzwischen zu einem Ergebnis gekommen. Die Leonie hatte der »Hur« im Herumfuchteln das Pferd aus der Hand geschlagen und sie dann niedergebrüllt. »Tut mir leid«, hat das Mädel geflüstert, den Blick zu Boden gesenkt, und ich hab sogar in meiner Vollalkoholmarinade gemerkt, dass sie das nicht wirklich gemeint hat. »Ich will keinen Ärger.« Das allerdings hat sie tatsächlich gemeint. Damit ist sie abgedampft und ihr Pferd ist bei mir geblieben. Die Leonie auch. »Wolfeeeerl, Wolferherherherheeeerl!«

Die Sterne dagegen, die waren weg.

Danke, Leonie. Leo. Lobotomie.

Meine Ex war auch weg. Aber nicht für ewig. Oh nein, ganz sicher nicht. So schnell hab ich die nicht aus meinem Leben bekommen, die Valli.

PASCAL

»Seht ihr die Sterne? Seht ihr die Unendlichkeit? Seht ihr eure unendlichen Möglichkeiten?

»Ja, wir sind aus der EU ausgestiegen. Ja, Österreich ist eine Diktatur. Aber wisst ihr, wie viele Diktaturen es auf der Welt bereits gegeben hat? Und wisst ihr auch, wie viele dieser Diktaturen gescheitert sind?«

»Drei!« – »Vier!« – »Fünfundzwanzig!«

Sie haben zu raten begonnen, sie haben tatsächlich zu raten begonnen! 15 Augenpaare, die mir aus dem verschwörerischen Halbdunkel des grauen Kellers entgegengeleuchtet haben, aufrichtig neugierig, wer denn nun recht hatte. Ich habe mir vorgenommen, rhetorische Fragen in Zukunft zu vermeiden.

»Unzählige! Und weshalb sind sie alle untergegangen?«

»Ähm … wegen der Eiszeit?«

»Weil die Römer immer betrunken waren?«

»Wegen der Russen?«

Ich habe mir vorgenommen, zumindest keine Pausen mehr hinter den rhetorischen Fragen zu machen.

»Kein TTIP ohne Fußgängerzone, sonst gibt’s mit uns keine Koalition!«

Das war die Bundesobfrau und das hat niemanden gestört. Wir haben sie Bundesobfrau genannt, weil sie das einmal gewesen war, damals, als wir noch in der EU waren. Vor Michael Hichl, vor der Diktatur. Wir haben nie genau gewusst, wovon sie geredet hat, aber in ihrem alten, abgetragenen Hosenanzug hatte sie immer noch eine gewisse Würde.

»Ich werde euch sagen, weshalb alle Diktaturen gescheitert sind, weshalb Diktaturen scheitern müssen! Weil der Mensch nach Freiheit strebt, darum! Nach Freiheit! Nach Demokratie! In diesem Universum unendlicher Möglichkeiten ist dieser Bundeskanzler Michael Hichl nichts weiter als eine Sternschnuppe.«

Ich habe ihre Blicke geliebt, ich habe sie geliebt, jeden einzelnen von ihnen. Ihre Köpfe im Nacken, die Augen nach oben, wo sich statt der grauen Betondecke tatsächlich die Unendlichkeit aufgetan hat, weil ich sie ihnen gezeigt habe. Sogar Felix war wie verzaubert, der Gründer unserer Gruppe, der sonst immer so aufgeregt war, wenn es um die Sache ging. Und auch die Bundesobfrau hat etwas Wunderbares gesehen, wobei das bei ihr auch einfach so vorkommen konnte.

Für mich sind statt des einsamen, staubigen Deckenlichtes helle Scheinwerfer erschienen, allesamt auf mich gerichtet.

Dieser alte Keller war meine glitzernde Bühne und diese kleine Schar vollkommen hoffnungsloser Geschöpfe mein großes Publikum. Ich habe ihnen Hoffnung gegeben, ich habe sie glücklich gemacht und sie haben mich glücklich gemacht. Alles war in Ordnung, auch wenn in Wahrheit gar nichts in Ordnung war. Es war die beste Zeit meines Lebens.

»Gib’s uns, Sascha!«, hat die Bundesobfrau gerufen und dabei in eine Ecke geschaut, in der überhaupt niemand war.

»Ja, liebe Freundinnen und Freunde, eine Sternschnuppe, wie alle Diktatoren! Michael Hichl ist ein fallender Stern, eine Lächerlichkeit, die vielleicht für einen Moment gleißend hell erscheinen mag, aber schon im nächsten verglühen wird!«

»Bitte, ’tschuldigung … aber wenn der Hichl sowieso verglüht, dann müssen wir ja eigentlich eh nix mehr tun!?«

Dass das alles böse enden könnte, damit hätte ich nie gerechnet. Was hätten sie denn in Wirklichkeit tun können, diese letzten Revolutionäre Österreichs? Diese unschuldigen Kinder! Mein wundervolles, mein geliebtes Publikum. Meine Gelbe Brigade.

EMMA

Der Mond ist böse. Du musst dich verstecken, im Wald, wo er dich nicht sehen kann. Das hat die Oma immer gesagt. Also haben wir Kinder »Mondverstecken« gespielt, gespielt, gespiiiiihihihihiii …

Ich hab lachen müssen, als ich daran gedacht habe.

Das Böse, der Mond. Das hast du dir schon gut ausgedacht, gell? Den Kindern Angst machen, das hast du können, Oma.

Der Papa hat uns Regeln gegeben, gute Regeln, Regeln, nach denen man leben soll. Von dir, Oma, haben wir nur die Angst bekommen, ordentlich kuschen und verstecken, das war alles, was wir von dir gelernt haben.

Ja, Oma, so war das! Nicht einmal, als es für den Papa ans Sterben gegangen ist, hast du den Mund aufgekriegt.

Jetzt verreckt dir auch noch deine Enkelin. Die letzte von zehn. Genau, Oma, auch ich sterb. Bei Vollmond! Hast vielleicht doch immer recht gehabt, mit deinen Horror-Geschichten. Da schaust du jetzt, gell? Wenn du überhaupt noch schauen kannst, dort, wo du jetzt bist. Im Jenseits bei deinem Herrgott, zu dem du jeden Sonntag gewackelt bist, mit deiner kaputten Hüfte, damit er wieder mit dir redet und dir sagt, dass alles gut wird, obwohl alle rund um dich herum krepieren! Vielleicht sitzt du ja jetzt dort oben, auf deinem bösen Mond. Das muss aber ein Ausblick sein! Voll he! Siehst du mich eh, wie ich dahinblute? Brauchst dich gar nicht im nächsten Mondkrater verstecken. Leicht mach ich es euch nicht, dir und deinem Mond, das sag ich dir. Ich kämpf nämlich, ich halt es lang aus, da kann noch so viel Blut aus mir herauskommen. Ich kann sogar noch schreien! Aaaaaaaahhhhhh! Hörst du das? Ich hab nämlich eine Stimme. Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh! Ich schrei so laut, dass du es bis zum Mond hörst. Wir sehen uns später, Oma, pfüat Gott, aber wart nicht auf mich mit dem Nachtmahl, das kann noch länger dauern, das Sterben, gell!?

WOLF

»Hichl-Michl ist doch nur – ein neues Wort für Diktatur!«

Valli?

Das war nicht gut.

Die Valli mitten in diesem armseligen Haufen langweiliger Demonstranten zu sehen, die am Heldenplatz, umringt von diesen mächtigen, alten Gebäuden, ihre Parolen gebrüllt haben, das war gar nicht gut!

Meine Valli! Valentina Putschek. Meine Ex. Frau Pink. Die ihren rosa Kapuzensweater getragen hat, als wär er angewachsen. Genau diese eine Valli im unmodischen gelben Regenmantel der Gelben Brigade.

»Hichl-Michl ist doch nur – ein neues Wort für Diktatur!«

Wenn ich mir schon solche Sachen eingebildet habe, war das ein bedenkliches Zeichen.

Dafür, dass sie mir wirklich abgegangen ist.

Oder dafür, dass das vergangene Nacht doch zu viel Alkohol gewesen war. Oder dafür, dass die Schafsgrippe-Epidemie im letzten Jahr Österreich doch noch erreicht hat. Damals ist Lammfleisch im ganzen Land verboten worden. Angeblich haben die Schafe ein Virus gehabt, das das Hirn verflüssigt und auch für Menschen ansteckend ist. Das Gesundheitsministerium hat behauptet, das Virus wäre dadurch entstanden, dass Moslems Schafe ficken. Aber so wie der Vater dabei gelacht hat, war mir gleich klar, dass das nur eine seiner Ideen war, um allen zu zeigen, wie moralisch verkommen die Moslems sind, und dass der Döner nur ein hinterhältiger Versuch ist, den Verstand unseres Volkes zu vergiften.

Und überhaupt war der Alkohol ja längst wieder draußen aus meinem System.

Also ist sie mir tatsächlich abgegangen.

Nicht gut. Ganz klar nicht.

Wobei sie das sicher total romantisch gefunden hätte.

Sie da draußen, am Heldenplatz, bei den letzten Linken, die sich in Österreich noch aus ihren Löchern getraut haben. Und ich hier im Bundeskanzleramt an den Wasserwerfern. Hinter mir ein alter Kaiser an der Wand. Über mir ein alter Luster. Unter mir ein alter Parkett. Neben mir MEIN Alter.

Voll »Romeo-und-Julia-mäßig« hätte sie das gefunden.

Mit 15 findet man noch schnell etwas »Romeo-und-Julia-mäßig«.

Dabei hat ihr 20-jähriger Romeo schon längst eine Leonie gehabt. Nicht, dass ich mir die ausgesucht hätte. Sie ist mir zugelaufen, die Leonie, genau wie dieses degenerierte Stoffpferd. Wobei ich das zumindest freiwillig eingesteckt habe.

Aber, ob freiwillig oder unabsichtlich, wenn der Bruder der Freundin einen umzubringen versucht, wie das der Maxl damals getan hat, und die Freundin sich dann noch nicht einmal entschuldigt, schlimmer noch, wenn die Freundin dann wochenlang nicht mehr anruft, dann hat man das Recht auf eine Leonie, ob man sie will oder nicht.

Das ist die Realität.

Okay. Von vorne. Das mit dem Mordanschlag, das war so: Die Valli und ich sind im Stiegenhaus vor der Österreicherwohnung ihrer Familie gestanden und haben unsere Zungen verschränkt. Zu den Österreicherwohnungen hat man vor ein paar Jahren noch Gemeindewohnungen gesagt. Aber nur, weil der Hichl alle Türken, Syrer und Neger aus dem Bau geschmissen hatte, hat das nicht geheißen, dass dort kein Gesindel mehr gewohnt hat. Das Gesindel hat Maximilian Putschek geheißen, war also ganz klar mit der Valli verwandt.

Ihr Bruder. Der Maxl. Der Putschek.

Zum Glück habe ich beim Knutschen nie die Augen geschlossen. Ich hätte seine Faust sonst nicht kommen gesehen. Die Valli hat ihre Augen immer geschlossen. Da habe ich dann auch nichts dafür gekonnt, dass er aus Versehen sie erwischt hat.

Irgendetwas von Drogen hat er gebrüllt und dass ich die Finger von seiner Schwester lassen soll und ich hab mir gedacht, bitte, wie geht’s dem? Was will der überhaupt von mir? Hätte der jemals selber Psychopops geschmissen, wäre er sicher besser drauf gewesen. Wollte er welche? Nicht, dass er Geld dafür gehabt hätte. Nicht, dass ich vorhatte, ihm welche zu schenken, gar nichts wollte ich dem schenken, dem Vollschizo.

Ich bin also die Stiegen hinunter, über den Hof und davon, während die Valli die Hand an ihr Auge gepresst und das Haus zusammengebrüllt hat.

Das war jetzt nicht sehr ritterlich, klar. Aber entweder hätte er mich verdroschen, dann hätte mich die Valli für ein Lulu gehalten. Oder, was eigentlich unmöglich war, ich hätte ihn verdroschen. Was bei einer Freundin ja auch nicht gut kommt, wenn man ihren Bruder vermöbelt. Davonrennen war also wirklich eine sehr gute Alternative.

Die Realität? Ich hätte die Valli dort draußen am Heldenplatz nie sehen können, der ganze Aufmarsch war viel zu weit weg.

Oder doch?

Der Typ zwei Fenster weiter hatte damit ganz offensichtlich kein Problem. Vielleicht Anfang Dreißig, vielleicht auch ein wenig älter. Einer von diesen gutaussehenden Typen, denen man das Alter lange nicht ansieht. Ein ideales Fotomodell für die Hichlpartei. Groß und blond ist er dagestanden, hat konzentriert zu den Demonstranten nach draußen geschaut und Kreuzerl auf einer Liste gemacht. Den Feldstecher um seinen Hals hat er genau gar nicht gebraucht. Er wusste, wer unter welchem gelben Regenmantel war. Fast hätte ich ihn gefragt, ob er eine Valentina Putschek auf dem Zettel hat. Aber nein. Nicht ich. Sicher nicht. Dazu war ich tatsächlich schon wieder viel zu nüchtern.

War das nicht furchtbar langweilig? Jeden Donnerstag in gelben Regenmänteln auf den Heldenplatz zu marschieren, um gegen den Hichl und seine Regierung zu demonstrieren? Jeden Donnerstag nach gefühlten 30 Sekunden von den Wasserwerfern vom Platz geblasen zu werden?

Wobei das den Leuten der Hichlpartei ja auch nicht fad geworden ist.

Jeden Donnerstag hat ein anderer hier im Bundeskanzleramt die Wasserwerfer bedienen dürfen. Das war eine Art Belohnung, wenn jemand seinem persönlichen Parteihäuptling besonders tief in den Hintern gekrochen ist.

Der Vater war so einer. Der ist ganz oft an den Wasserwerfern gestanden.

Die Wasserwerfer, das waren jetzt keine dicken Schläuche, die man mit aller Kraft festhalten musste. Die Arschkriecher waren ja Parteisoldaten, keine Feuerwehrleute.

Wenn über zehn Jahre lang jeden Donnerstag demonstriert wird, dann zahlt sich eine etwas nachhaltigere Lösung schon aus, auch wenn draußen am Heldenplatz die meisten inzwischen nur mehr Zuschauer waren und die wirklichen Demonstranten eben ein kleiner, kläglicher Haufen, vielleicht vierzig oder fünfzig Leute, wenn überhaupt.

Jedenfalls hatte man die Wasserwerfer fix im Bundeskanzleramt installiert, von drinnen praktisch und bequem über einen Schirm bedienbar. Wie eine Spielkonsole. Auf Knopfdruck sind Schläuche aus dem Gebäude gekommen, und dann ist es losgegangen.

Ab und zu hat sich ein Zuschauer in den Wasserstrahl geschmissen, weil er wissen wollte, wie man sich so fühlt als Demonstrant, aber meistens haben sie nur applaudiert, wenn die gelben Regenmäntel vom Platz geschwommen sind.

Die Regenmäntel waren eine Art gegenseitige Abmachung, ein Vorteil für beide Seiten. Die Gelbe Brigade ist weniger nass geworden, und derjenige an der Wasserwerferspielkonsole hat immer ziemlich eindeutig gewusst, worauf er zielen soll.

»Hichl-Michl ist doch nur – ein neues Wort für Diktatur!«

»Wolf!« hat mich der Vater gerufen, »Wolf, worauf wartest du? Du darfst schon drücken!« Er hat mit einer großzügigen Geste einen Schritt auf mich zu gemacht und mich mit seinem radioaktiv weiß gebleichten Gebiss aus seinem solariumgegerbten Gesicht angeblitzt.

So wie er bei Haut und Zähnen übertrieben hat, hat er eigentlich bei allem übertrieben. Sogar bei meinem Namen. Er hätte mich ja auch Michael nennen können, nach dem Hichl, seinem Idol, dem er schon eine Schleimspur hinterhergezogen hat, Jahre, bevor ihn die Österreicher zum Kanzler gewählt haben. Aber nein, was hat er stattdessen gemacht? Den Spitznamen vom Hitler hat er mir geben müssen!

»Wolf!«

Oh, wie großartig das ist, wenn einem in der Schule das halbe Rudel hinterher heult. Ganz großartig, vor allem, wenn man nicht wirklich weiß, was man denen erzählen soll. Auch wenn sich die Zeiten geändert haben, den Hitler haben sie ja offiziell immer noch nicht ganz rehabilitiert gehabt, nicht einmal der Hichl wollte noch mit dem nach Polen marschieren. Im Gegensatz zum Vater. Der hätte sich sofort überlegt, wie man den Österreichern erklären konnte, dass Polen total super war.

Mit Namen hat es der Vater überhaupt gehabt. Er hat ja auch nicht immer geheißen, wie er jetzt heißt. Darüber wollte er aber nicht reden, und da ich an sich nicht gern mit ihm geredet habe, nicht nur über die Namen, sondern ganz im Allgemeinen, haben wir überhaupt so gut wie nie miteinander geredet und über seinen alten Namen schon gar nicht.

Ich weiß nur, dass es irgendwas Jüdisches war, Rosenbaum, Lilienthal, Tulpenberg oder so. Der Vater schwört natürlich, dass in unserer Familie noch nie einer ein Jud gewesen ist. Da braucht man ihn noch nicht einmal fragen, schwört er das schon. Jedenfalls hat er sich umbenannt. Seitdem tragen wir den Namen irgendeines Heiligen der Hichlpartei.

Ganz klar super. Damit ist jetzt also einer auf der Welt, der »Wolf Haider« heißt.

Also »Hitler Haider«, wenn man sich nur ein bisserl auskennt.

Danke, Vater, für den glorreichen Start ins Leben, herzlichst, Bussi, dein Sohn. Der Haider-Wolferl.

Zu viel, zu viel. Immer alles. Immer zu viel. Seine krampfhafte Art, die anderen einholen zu wollen. Die ihn, den Nicht-Akademiker, nie ganz ernst genommen haben. Als die anderen in ihren Studentenverbindungen Bier gesoffen und sich die Gesichter filetiert haben, ist der Vater im Autohaus seines Vaters gestanden und hat jedem genau das Auto eingeredet, das der nie haben wollte.

Dort hat ihn dann der Hichl entdeckt. Ihn und sein Talent, immer die Goschen offen zu haben. So nah wie im Autohaus ist er dem Hichl lange nicht mehr gekommen. Der Vater war einer aus der dritten Reihe, aber immerhin.

»Wolf, was ist jetzt?«

»Wolferl«, habe ich ihn korrigiert, und: »Vater, chill!«

»Hörst du mir jetzt endlich auf mit diesen Ostküstenausdrücken?« Der Brandherd in seinem Gesicht ist noch eine Spur oranger geworden.

»Du kapierst das nicht, du willst das einfach nicht kapieren, dass das hier eine Ehre ist! Wolf! Frag doch deine Freunde! Glaubst du, einer von denen hat einen Vater, der mit ihm Gutmenschen-Spritzen gehen kann?« »Gutmenschen«, das war alles, was nicht Hichl war. »Gutmenschen« war wie Neger oder Zigeuner, aber für Intellektuelle. Damit hat er gezeigt, dass er doch für Höheres geboren war.

Wobei er beim Wort »Freunde« das Gesicht noch mehr verzogen hat als beim »Gutmenschen«.

Der Vater hätte mich ja lieber im Nachwuchskader gesehen als jeden Abend mit Dumpf, Simpel und Schlicht im P88. Aber war mir das wurscht?

Nein, war es mir nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe das jedes Mal richtig super gefunden, wenn ihm vor lauter Ärger die Solariumskruste im Gesicht gesprungen ist, so richtig geil. Außerdem hat irgendwer ja sein Geld am Schädel hauen müssen. Und wer, wenn nicht ich? Natürlich hat er irgendwann den Erzieher heraushängen und mein Konto sperren lassen. Dafür sind dann zuhause immer wieder Geldbündel in den Schubladen gelegen oder in den Hosen gesteckt, die er im Schlafzimmer aufs Bett geschmissen hat. Platz war dort ja genug, seit die Mutter weg war. Das war seine Art, das Dilemma zu lösen, ohne zugeben zu müssen, dass er am kürzeren Ast gesessen ist. Auf einem Aststumpf. In einem Astloch. Die Kohle war ja der einzige Grund, weshalb ich überhaupt noch bei ihm geblieben bin.

Schillingscheine und Psychopops, das war das Ticket zu drei wirklich guten Freunden. Wirklich gute Freunde, das sind ja die, die wirklich alles mitmachen. So gesehen waren Dumpf, Simpel und Schlicht die besten Freunde überhaupt, sie haben nämlich wirklich alles mitgemacht, was ich ihnen angeschafft habe.

Im P88, da waren wir wer, da waren sie wer, Dumpf, Simpel und Schlicht. Im restlichen Leben waren sie niemand, drei Niemande, die wirklich ganz dringend einen Haider-Wolferl gebraucht haben. Die Eltern vom Dumpf waren arbeitsscheu, und damit hat er es immer noch besser erwischt gehabt als der Schlicht, bei dem zusätzlich auch noch drei Geschwister arbeitsscheu waren, und noch viel besser als der Simpel, der zwar einen sehr erfolgreichen großen Bruder gehabt hat, der aber großflächig auf den Simpel geschissen hat. Erfolgreich war der Bruder mit Autos und das ganz sicher nicht legal. Der Simpel hat vom illegalen Erfolg seines Bruders keinen Schilling gesehen. Der Bruder war nämlich der Meinung, der Simpel wäre eine Vollflasche. Womit der simple Bruder, ganz simpel gesagt, ziemlich recht hatte.

Wir haben also fast jeden Abend im P88 Hof gehalten und konnten dort alles haben. Natürlich war es in Wahrheit so, dass ich alles haben konnte. Dumpf, Simpel und Schlicht haben genau das haben können, was ich ihnen erlaubt habe zu haben, wenn ich das gekriegt habe, was ich von ihnen haben wollte. Kompliziert? Nein, ganz einfach! Man nehme zum Beispiel einen Einkaufswagen.

Es war vielleicht halb fünf in der Früh, als wir richtig schön hergerichtet aus dem Lokal gekommen sind. Der Simpel hatte an dem Abend überhaupt eine gute Zeit, die er nicht immer gehabt hat, weil er ja fett war und fett in der heutigen Zeit als unschön gegolten hat. Wenn die meisten nichts zum Fressen haben, fällt so ein Blader eben unangenehm auf.

Jedenfalls hat der Simpel mit einer Frau nach hinten ins Lager vom P88 dürfen. Das ist natürlich nur gegangen, weil er eine Handvoll Psychopops von mir bekommen hat, auf die die Frau ziemlich scharf war. Auf den Simpel ohne Psychopops wäre sie ganz sicher nie scharf gewesen. Jedenfalls war der Simpel nach fünf Minuten wieder zurück und hat sich ohne Psychopops, aber glücklich zu uns auf die plüschige Bank unseres Stammtisches geschmissen. »Puderbär«, habe ich ihn genannt. »Hallo, Puderbär!«, »Na, wie geht’s ihm denn, dem Puderbären?«, und ihm die Wange getätschelt. Mir war nicht ganz klar, was die Frau wirklich mit ihm gemacht hatte, aber es musste doch irgendwie befriedigend gewesen sein und ein Kompliment wie »Puderbär« stößt man als fetter Simpel jetzt auch nicht so leicht von der Bettkante. Ihn hat nicht einmal gestört, dass die Leonie neben mir lauthals gegackert hat. Er war einfach viel zu selig.

Blöd für ihn. Jetzt gibt es nämlich das Gesetz, dass alles in der Natur ausgeglichen werden muss. So auch die Seligkeit vom Simpel. Deshalb der Einkaufswagen, von dem keiner gewusst hat, wie der sich überhaupt in den ersten Wiener Gemeindebezirk verirrt hatte.

Die Wiener Altstadt ist irgendwie eine kleine Achterbahn, ein verschlungenes Oben und Unten und Unten und Oben, aber mit Kopfsteinpflaster, und der Einkaufswagen stand genau an einer Stelle, wo es wieder einmal ordentlich hinuntergegangen ist und genau dort wollte er hin, der Einkaufswagen, hinunter.

Natürlich habe ich Dumpf, Simpel und Schlicht erst einmal darauf hinweisen müssen: »Schaut’s«, habe ich gesagt, »der Einkaufswagen möcht da hinunter, aber das Pflaster will ihn nicht lassen! Dem müss’ma helfen, wir sind doch nette Menschen!« Einkaufswägen waren ja auch nur Wägen, aber sehr traurige Wägen, weil sie mit ihren kleinen Rädern so ungeschickt waren, dass schon ein Kopfsteinpflaster genügt hat, um sie zum Stehen zu bringen. Es hat also immer einen netten Menschen gebraucht, der bereit war, den Einkaufswagen auf Kurs zu bringen, und der netteste von uns war ja wohl ganz eindeutig der mit dem größten Lächeln im Gesicht. Und wer wird das wohl gewesen sein, der an diesem Abend wirklich ganz groß und breit gelächelt hat?

»Puuuuderbääääär!«, hat die Leonie gegackert.

Richtig, genau der. »Bitte einsteigen, Herr Simpel!«

Meiner freundlichen Aufforderung wollte der Simpel nicht gleich nachkommen, aber gegen den großen Dumpf und den kleinen, aber schultermäßig breiten Schlicht haben ihm die Argumente gefehlt.

Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass meine Theorie sowas von dermaßen gut funktioniert.

Unter dem Gewicht vom Simpel ist der Einkaufwagen nämlich wirklich sehr zielstrebig die Gasse hinuntergebrettert wie ein Skiflieger eine Sprungschanze, nur dass man sich die Sprungschanze mit Schotter hat vorstellen müssen, was die Laufruhe angeht. Der Einkaufwagen ist mehr gehüpft als gefahren und der Simpel hat stotternd geschrien, weil es ihm das Zwerchfell durchgebeutelt hat.

Der Einkaufswagen ist so weit gekommen wie noch nie ein Einkaufswagen vor ihm. Ganz sicher nicht. Die ganze Gasse ist er hinunter, dann krachend gegen eine niedrige Mauer, die ihn so umgelenkt hat, dass er über zwei hundescheißeverschmierte Grünflächen gedriftet, über die Straßenbahnschienen gebrettert und mit einem Hüpfer über den Randstein auf den alten Busparkplatz hinaus ist. So richtig brutal ist es erst geworden, als der Simpel die fünfspurige Fahrbahn überquert hat. Zwar wissen wir, dass es in Wien nicht mehr so viele Autos gibt wie früher, schon gar nicht um fünf Uhr früh. Dagegen hat auch der Bruder vom Simpel nichts machen können, der hat die Autos ja nicht gebaut, sondern nur neu verteilt. Die drei, die trotzdem da waren, haben es knapp derbremst.

Schluss war erst an der nächsten Gehsteigkante. Für den Einkaufswagen. Für den Simpel erst an diesem massiven, grünen Metallgeländer zum Donaukanal. Dort ist er dann gelegen, der Simpel, und hat einfach weitergeschrien, als wäre die Fahrt noch immer nicht vorbei, obwohl das Muster vom Geländer in seinem Gesicht ganz klar etwas anderes gesagt hat. Ein Wangenknochen war angeknackst, das hat später ein Freund seines Bruders diagnostiziert. Der war zwar kein Arzt, hat sich mit dem menschlichen Körper aber trotzdem ganz gut ausgekannt.

Neben mir ist es »Boah! Fett! Voll fett! Arg! Schleich dich! Bist deppert! Oida!« gegangen. Der Leonie hat eindeutig imponiert, was ich da auf die Beine gestellt hatte. Die Valli hätte in dieser Situation die Augen verdreht und mich für den Rest des Tages stehen lassen. Nicht, dass es genau das war, was mir gefehlt hat, eine frühreife 15-Jährige, die mir den Spaß verdirbt. Aber irgendwie dann auch wieder schon.

»Weißt du, was dein Problem ist, Wolf? Du hast keinen Stolz!«

Nein, Vater, das hat ganz sicher nicht gestimmt. Ich war zum Beispiel ziemlich stolz darauf, dass mir so ziemlich alles wurscht war.

Wenn sich die Valli entschieden hat, nicht mehr mit mir reden zu wollen, bitte, ihr Problem. Mir wurscht.

Halten wir fest: Ihr Bruder, der Maxl, wollte mich erschlagen, hat aber sie erwischt. Daran war ja wohl er schuld. Er allein. Oder doch nicht er allein. Sie selbst war auch schuld. In einer Assi-Familie wie den Putscheks sollte man ja wohl gelernt haben, sich zu ducken.

Sie hätte mich anrufen müssen. Sie mich. Nicht ich sie.

Natürlich ist sie mir nicht abgegangen. Gar nicht. Überhaupt nicht.

Sie hat gewartet, dass ich sie anrufe. Ganz sicher hat sie das.

Stur war sie. Immer rotzstur. Aber mir war’s wurscht.

Draußen hat es die gelben Regenmäntel verblasen, gleich der erste, einer von den kleinen, von den leichten, ein Volltreffer. Locker einen Meter weit ist er gesegelt. Mit dem Gesicht genau in den nächstbesten Ellenbogen.

»JA!« Der Vater ist vor Begeisterung gehüpft.

Keine Ahnung, wie mein Finger auf die Wasserwerferspielkonsole gekommen ist.

ALWINE

Drei Monate hatte ich noch, aber was waren schon drei Monate gegen die drei Jahre, die ich hier war? Es gab so viele unter uns, die sich beklagt haben, aber nicht ich. Eigentlich hat es mir sogar gefallen. Ich hatte viel Zeit. Natürlich mussten wir den ganzen Tag lang arbeiten, zwölf Stunden, aber es war eine eintönige Arbeit, dabei hat man nicht viel denken müssen.

Jeden Morgen sind wir neu eingeteilt worden. Eine Gruppe von Frauen hat die Stoffstücke von einer großen Rolle heruntergelassen, die von einem Motor über massive, eiserne Zahnräder angetrieben wurde. Eine zweite hat die Umrisse auf den Stoff gezeichnet. Das war eigentlich die schwierigste Arbeit, man durfte nämlich keinen Zentimeter verschwenden. Ich war gut darin, nichts zu verschwenden, der Aufseher hat mich nur dreimal bestraft, seit ich in der Fabrik war, und jedes Mal war es ganz alleine meine Schuld gewesen.

Eine dritte Gruppe hat die Teile zurechtgeschnitten, eine vierte zusammengenäht und eine fünfte hat die Logos auf die Jacken, Hemden oder Leiberl aufgebracht, die kleinen Häkchen, das Wort »Diesel« oder die vier Buchstaben, die bedeuten, dass man der Chef ist.

Jede dieser Arbeiten habe ich unzählige Male verrichtet. Mein Körper hat sie ganz von alleine gekonnt, und die großen, mahlenden Zahnräder der Stoffwalze haben mich schon lange nicht mehr erschreckt. Wir haben uns verstanden, die Zahnräder und ich, meine Hände haben alles genauso automatisch erledigt wie sie. Das war schön. Mein Geist hat viel Zeit gehabt. Meine Seele ist auf Reisen gegangen und hat diese andere Seele gefunden, die ich einmal kennenlernen würde, den Mann, der meinen Stern gesehen hat. Mit ihm hat sie Abenteuer erlebt und mein Leben war auf einmal so aufregend wie in meinen Büchern, die die Mama verbrannt hat. Sie hat gemeint, die Bücher wären Schuld, dass ich keinen ordentlichen Dialekt spreche und mich keiner versteht. Ich war schon sehr traurig, als ich zusehen musste, wie sich die Seiten im Feuer zusammenkrümmten, als würden ihnen die Flammen wehtun. Aber ich habe natürlich verstanden, dass die Mama nur wollte, dass ich es im Leben gut habe.

So schlecht hatte ich es auch nicht, schon gar nicht in der Fabrik. Ich habe die Stoffe geliebt, sie haben sich so fein angefühlt, besonders schön aber fand ich ihre bunten Farben. Die Wände der großen Halle, in der wir genäht haben, waren metallisch grau, die hohen Fenster blind, ein helleres Grau als das der Wände, aber immer noch ein Grau. In dem ganzen Grau haben die Farben noch viel bunter geleuchtet. Das Gelb mochte ich ganz besonders, ein kräftiges Gelb, wie von einem Sonnenblumenfeld. Ich hatte seit vielen Monaten keine Sonnenblumen mehr gesehen. Da war nur noch die Erinnerung an Sonnenblumen, und ich habe Angst gehabt, dass sie in Wahrheit nie so schön sein würden wie dieser Stoff. Vielleicht durfte ich mir ein kleines Stück mitnehmen.

Nur noch drei Monate, dann wäre ich endlich jemand, dann hätte ich 50 000 Schilling. Es gab ja so viele Mädchen in Oberösterreich, da hat man mit ein wenig Geld schon viel bessere Chancen bei den Männern gehabt.

Ich war die einzige in unserer Fabrik, die freiwillig hier war. Alle anderen, das waren die »Arbeitsscheuen«. Wenn man lange keine Arbeit gehabt hat, dann haben sie einen geholt und für drei Jahre in die Fabrik gesteckt.

Ganz viele verschiedene Frauen waren bei uns, größere, kleinere, einige schon grau und alle waren sie älter als ich, ich war ja erst sechzehn.

Einige haben nie aufgehört, sich zu beschweren, wie die Haberkorn-Regina. Sie muss schon um die Fünfzig gewesen sein, die Haberkorn-Regina, aber vielleicht war sie auch jünger, es ist ja alles an ihr heruntergehangen, als wären ihre Muskeln traurig und am traurigsten die in ihrem Gesicht. So etwas lässt einen leicht älter ausschauen. »Wenn mich die nicht erwischt hätten, dann wär ich jetzt schon ganz woanders.« Immer wieder hat sie das gesagt, in den vielen Monaten, immer wieder, und: »Da her ins Mühlviertel, da kommst du doch sowieso nur zum Sterben.«

Mir hat das immer sehr wehgetan, wenn jemand so etwas behauptet hat. Das Mühlviertel war doch meine Heimat! Ich habe doch nichts anderes gekannt, und überhaupt: Haben sich denn nicht in ganz Österreich die Leute beschwert, dass es keine Arbeit gibt? Hier hatten wir Arbeit und trotzdem war es keinem recht.

Ich hatte mich schon mit dreizehn entschieden, dass ich in die Fabrik will, ich wusste immer, wie mein Leben einmal ausschauen soll.

Ein guter Mann, mit dem ich frei sein kann, und Kinder, ganz viele, am besten eine ganze Horde! Das habe ich der Mama nie sagen dürfen, da ist sie immer böse geworden: »Du kriegst sicher keine Kinder und wenn, dann sterben’s dir schon nach der Geburt. Schau dich doch an, du hast ja nicht einmal richtige Hüften, du unnötiges Krüppel.«

Sicher war das gemein, außerdem habe ich schon Hüften, halt nicht so breite wie sie, aber da musste man sie verstehen, sie wollte eben immer selber viele Kinder haben, mindestens zehn, sie hatte sogar schon die Namen für alle: Alwine, Arne, Hedda, Hildrun, Horst, Mechthild, Sonnhild, Ute, Volker und Wolf. Ganz oft hat sie die aufgezählt, immer wieder hat sie die Namen wiederholt.

Bekommen hat sie nur eine Alwine, mich, trotz ihrer breiten Hüften, und das tat ihr halt weh.

Das hat mir der Hiererl-Benni erklärt, einer unserer Feldarbeiter, wenn er mich in den Arm genommen und getröstet hat: »Sie moant des net so, Alwi. Tust eh nicht hinhören, goi!?« Dabei hat er immer geflüstert. So richtig mit der Mama anlegen, das wollte sich auch der Hiererl-Benni nicht, sie war ja schließlich die Chefin.

Die Güterweger-Emma hat immer wieder behauptet, dass sie uns in der Fabrik ausnutzen.

Die Emma war es auch, die allen erzählt hat, unsere Hemden und Jacken würden nach Amerika verkauft, aber das habe ich nie geglaubt. Die Amerikaner sind ja unsere Feinde, besonders die von der Ostküste, die sind noch schlimmer als die Leute in der EU. Unser Bundeskanzler, der Hichl-Michael, hat das immer gesagt.

Ich wollte trotzdem gerne einmal einen Amerikaner kennenlernen und selber schauen, ob die wirklich so böse sind. Wenn meine Seele auf Wanderschaft gegangen ist, dann hat sie ab und zu auch die Amerikaner besucht, mitten in einer weiten Prärie. Sie haben breite Hüte getragen und Waffen, und meistens waren sie grantig. Aber wenn man länger mit ihnen geredet hat, hat man gemerkt, dass sie ganz genau dieselben Sorgen haben wie wir hier in Österreich, dass sie auch nur jemanden haben wollten, der sie lieb hat.

Die Aufseher haben uns erklärt, dass wir die Hemden und Leiberl für die armen Menschen in unserem Land nähen und deshalb eine Verantwortung haben. Warum sollte ich das weniger glauben als das mit den Amerikanern? Es war ja nicht jeder so, dass er einen belügt. Wahrscheinlich haben wir deshalb auch »Boss« draufgenäht, damit sich die armen Menschen besser fühlen. Und »Diesel«, wenn einer davon geträumt hat, Tankwart zu werden.

Sie hat überhaupt immer Schwierigkeiten gemacht, die Güterweger-Emma. Schon ihr Körper hat ganz unbequem ausgeschaut, überall Kanten und Sehnen, die blonden Haare kurz und stachelig. Sie hat sie sich immer mit der Textilschere geschnitten, mitten während der Arbeit, weil die Scheren am Abend ja immer eingesammelt worden sind. Das einzig Runde an der Güterweger-Emma war ihr Gesicht, viel zu groß hat es ausgesehen, als wollte sie damit sogar ihren eigenen Körper verspotten.

Aufsässig war sie, keine haben sie so oft wegsperren müssen wie die Güterweger-Emma. Mich mussten sie nie wegsperren. Es ist schon so, wie die Mama immer gesagt hat: Du darfst nicht auffallen, du musst dich gut benehmen.

Wir sind eigentlich aus demselben Dorf, die Güterweger-Emma und ich, aus Rutzberg am Walde. Gekannt habe ich sie aber mehr aus Erzählungen, ich bin ja sechs Jahre jünger, und dann war sie überhaupt fort. Und je länger sie fortgeblieben ist, desto mehr ist über sie geredet worden. Dass sie in Wien ist, hat man sich erzählt. Nach Wien ist man als anständiger Mensch nicht gegangen und keiner wusste, was sie dort zu suchen hat. Irgendwann ist das Gerücht aufgekommen, dass sie jetzt am Gürtel steht. Vielleicht habe ich mich auch nur verhört gehabt. Was sollte das bringen, auf einem Gürtel zu stehen? Das muss komisch ausgesehen haben.

Richtig begegnet bin ich ihr erst, als sie sie in die Fabrik gebracht haben, und dort hat sie an allem etwas auszusetzen gehabt, die Güterweger-Emma.

Einmal, bei der Essensausgabe, da hat sie es richtig übertrieben, vor aller Augen hat sie der Küchenhilfe in den großen Kessel gespuckt. Das war besonders gemein, die Küchenhilfe war ja eine von uns, und dann ist der Aufseher gekommen, ausgerechnet der Arnezreiter-Jonas, der ja besonders streng war, und ich habe mir gedacht, oje, jetzt bekommt sie es aber, die Güterweger-Emma. Aber erst einmal ist ihr gar nichts passiert. Der Arnezreiter-Jonas hat nur mit den Schultern gezuckt, dann hat er lange und laut seinen Rotz aufgezogen, als wäre er verkühlt, und auch in den Kessel gespuckt. Er hat uns eingeschärft, dass man kein Essen verschwenden darf, dass das eine Sünde sei, weil in Griechenland die Kinder verhungern, und dass eine jede weggesperrt wird, die nichts essen will. Also haben wir brav gegessen, alle bis auf die Güterweger-Emma, obwohl die ja selber reingespuckt hat, aber der Arnezreiter-Jonas hat die Güterweger-Emma immer noch nicht weggesperrt.

In der Nacht war es dann so weit. Die anderen Frauen haben die Güterweger-Emma von ihrer Matratze gezerrt und grün und blau geschlagen. Ich wollte da nicht mitmachen, ich habe mich im letzten Winkel des Schlafbodens an die Wand gedrückt und geweint, weil ich gedacht habe, die bringen die Güterweger-Emma jetzt um. Sie hat sich losgerissen und wollte weglaufen, aber es gab ja nur eine einzige Leiter hinunter und dort, an der Falltür, haben schon die nächsten auf sie gewartet und ich habe gebetet, bitte, lieber Freyr, bitte mach, dass sie weiterläuft. Aber das ist sie nicht, sie ist genau hier stehengeblieben, mit einem wilden Blick, die Arme angespannt, dass die Adern ganz weit herausgekommen sind, die Finger in die Luft gekrallt wie diese Tierfallen mit den spitzen Zähnen, kurz vor dem Zuschnappen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, habe ich gebetet, aber im nächsten Moment haben sie genau auf meiner Matratze mit ihr weitergemacht und Blutflecke hinterlassen, die nie wieder herausgegangen sind.

In der dunklen Ecke neben mir habe ich eine Gestalt bemerkt, da bin ich aber schon erschrocken! Vollkommen unbeweglich ist er da gesessen, der Arnezreiter-Jonas, als würde gar nichts Ungewöhnliches passieren, und ich bin zu ihm hin und habe ihn angefleht, bitte machen Sie was, Herr Arnezreiter, aber er hat mir nur geraten, leise zu sein. Wenn die anderen merken, dass ich nicht mitmache, hat er mir erklärt, würde es mir am Ende so gehen wie der Güterweger-Emma. Minutenlang hat er sie weitermachen lassen, bevor er seinen hölzernen Stock vom Gürtel genommen hat und dazwischen gegangen ist.

Am nächsten Tag konnte die Emma kaum aus den Augen schauen. Als kleines Mädchen hat mich der Hiererl-Benni einmal auf einen Kirtag mitgenommen, obwohl das der Mama gar nicht recht war, und da hat mir ein Mann einen blauen Luftballon geschenkt. Er hat kleine Ohren hineingedreht, und plötzlich war der blaue Ballon kein Ballon mehr, sondern ein blauer Teddybär. Die Augen von der Emma haben genauso ausgeschaut wie diese blauen Ballonohren, und ihre Lippen auch, ganz prall und geschwollen, und ihr Gesicht war überall feucht, auf der Wange sowieso, aber sogar auf der Stirn. Ich habe mich gefragt, ob das die Tränen waren, die andere Wege finden mussten, weil ja die Augen völlig zu waren. Am Abend haben die Aufseher sie dann doch noch weggesperrt, weil sie sich bei den Stoffen andauernd verschnitten hat.

Aber sie hat sich ja geändert, die Güterweger-Emma, auf einmal hat sie sich benommen und war fleißig. Sie muss doch noch eingesehen haben, dass es einem besser geht, wenn man nicht auffällt. Die Aufseher waren ja in Wahrheit gar nicht so, es war schließlich nur ihre Aufgabe zu schauen, dass alles seine Ordnung hat.

Die Emma durfte dann sogar dabei sein, als das Fernsehen gekommen ist, das deutsche Fernsehen, nicht das unsrige. Der Fabriksleiter, ein älterer Mann mit einem steifen Genick, ist vor uns getreten. Den »Eishockeyschläger« hatte ihn die Güterweger-Emma immer genannt, weil sein Kopf wegen seines kaputten Genicks immer schräg nach oben geschaut hat.

»Guten Tag, Herr Fabriksleiter!«, mussten wir alle im Chor rufen. »Griass di, Eishockeyschläger!«, hat die Güterweger-Emma sonst immer gebrüllt und da hat es für sie gleich wieder »wegsperren« geheißen. Einmal hat eine der älteren Frauen laut aufgelacht, die durfte gleich mitgehen.

Ich habe das nur gerecht gefunden, man verspottet niemanden, weil er eine Behinderung hat, aber als uns der Fabriksleiter vom Fernsehen erzählt hat, hat auch die Güterweger-Emma nichts mehr gesagt, ganz im Gegenteil, sie hat ihn angelächelt. Ich habe die Güterweger-Emma vorher nie lächeln sehen. Wie unheimlich das aussehen kann, wenn jemand, der noch nie gelächelt hat, plötzlich damit anfängt. Ihre Mundwinkel waren viel zu weit auseinander, so weit, dass es ihr eigentlich schon wehtun hätte müssen.

Der Fabriksleiter hat seinen Oberkörper nach vorne gebeugt, um uns allen kritisch ins Gesicht schauen zu können. Nur einige von uns würden ausgewählt, um ins Fernsehen zu kommen. Die besten, die fleißigsten und vor allem die, die keinen Ärger gemacht haben.

Die Mundwinkel der Güterweger-Emma haben sich noch weiter voneinander entfernt, so dass ich schon Angst gehabt habe, sie könnten einreißen.

»Wir haben Freude an unserer Arbeit, versteht’s es des?«, hat uns der Fabriksleiter gefragt. »Wir sind unserem Bundeskanzler Michael Hichl dankbar, dass er uns Arbeit gibt! Dankbar!« Nicht nur, dass wir etwas zu essen bekommen würden und ein Dach über dem Kopf, wir würden auch noch großzügig entlohnt, »großzügig!«, das hat er extra noch einmal betont. »Die erste, die den Mund aufmacht und sagt, wieviel ihr bekommt’s, die wird weggesperrt!«

Auch seine Geduld hätte schließlich einmal ein Ende.

Ob wir denn nicht wüssten, wie gut es uns geht?

Die Güterweger-Emma hat genickt. Früher hat sie immer »Sklavenhacken« oder »Scheiß 10 Schilling Job« zu unserer Arbeit gesagt, aber jetzt hat sie auf einmal genickt!

Wenn wir wirklich glauben würden, dass wir aufsässig sein können, nur weil das Fernsehen kommt, dann würde er uns etwas vom Lohn abziehen, hat uns der Herr Fabriksleiter geschworen.

Dann waren wir an der Reihe mit dem Schwören. Dass wir uns nichts zuschulden kommen lassen würden, beim Himmelvater mussten wir das schwören, was im Mühlviertel immer schon besonders viel Gewicht gehabt hat. Auch ich habe geschworen, obwohl unser Himmelvater daheim ein anderer war, aber ich habe es trotzdem ernst gemeint.

Danach war tagelang alles wie immer. Schneiden, nähen und die eisernen Zahnräder, die uns unaufhörlich mit neuen Stoffbahnen versorgt haben.

Ungewöhnlich war nur die neue Wand, mit der einige Arbeiter den hinteren Teil der Halle abgetrennt haben. Was dahinter passiert ist, wussten wir nicht, wir haben sie nur bohren, schrauben und hämmern gehört.

Eines Morgens ist endlich wieder der Fabriksleiter zu uns gekommen und wir haben »Guten Morgen, Herr Fabriksleiter!« gerufen, ganz, wie wir es gelernt haben.

Er hat sich nicht lange aufgehalten. Ein Aufseher hat einige Namen von einer Liste heruntergelesen und wir waren uns ganz sicher, dass diese Liste etwas mit dem Fernsehen zu tun hatte. Bis der Aufseher zu »G« gekommen ist, da waren auf einmal alle ein wenig unsicher, ob es wirklich so gut war, auf einer Liste zu sein, auf der auch die Güterweger-Emma war. Aber ich wusste ja, dass sie sich gut betragen hatte, und mein Herz hat so stark gepumpt, dass es mir wehgetan hat, als der Aufseher endlich beim Buchstaben »P« war. »Permoser-Daniela«.

Da war ich mir auf einmal ganz sicher, dass danach gleich die Roithner-Marie kommen musste. Sie hatten mich nicht auf die Liste geschrieben. Sicher war ich nicht fleißig genug gewesen. Es war aus, aus und vorbei. Sie war dahin, meine Chance, dass mich vielleicht der Mann, der zum selben Stern hinaufschaut wie ich, im Fernsehen sieht und sich fragt, wer wohl die Hübsche mit den braunen Haaren ist. Im deutschen Fernsehen. Ein Deutscher, mit einem Deutschen wäre ja sogar die Mama einverstanden gewesen.

»Pirklbauer-Alwine!«. Ja! Ich war drauf! Ich war doch drauf! Ich konnte nicht mehr atmen, alles in meinem Körper schien stillzustehen, meine Augen waren ganz feucht. Pirklbauer-Alwine! Nicht umfallen, ich durfte nicht umfallen, schließlich wollten sie starke Mädchen im Fernsehen sehen, so stark, dass es sogar der Güterweger-Emma genügt hätte.

Sechsunddreißig Frauen, nicht einmal ein Viertel von uns. Ich war auserwählt, etwas Besonderes, noch nie vorher war ich etwas Besonderes gewesen!

Jetzt war ich endgültig überzeugt, dass diese Liste etwas absolut Gutes für uns war.

Sie haben uns in den neuen Nebenraum geführt und wir durften endlich sehen, was sie dort gebohrt, geschraubt und gehämmert hatten. Betten, richtige Stockbetten, und Duschen mit richtigen Brausen und mit Seife. Oben im Schlafboden hatten wir ja nur einen Schlauch, sonst nichts!

Es war herrlich. Wir mussten auch nur mehr zehn Stunden am Tag arbeiten und zum Essen haben wir auch viel mehr bekommen.

Das konnte ewig so weitergehen, das viele Schlafen und das Essen, und einige haben sich sicher gewünscht, dass der Tag, auf den ich mich so gefreut habe, niemals kommen würde. Aber dann war er doch da.

Dass der Tag da war, der Tag, an dem das deutsche Fernsehen kommt, wussten wir, als sie uns Schminkzeug gegeben haben, Puder und Lippenstifte und ähnliche Dinge, von denen ich nicht einmal eine Ahnung gehabt habe, wie sie heißen. Wir sollten uns schön machen, hat uns der Aufseher angeschafft, wir hätten eine Stunde.

Ich bin vollkommen verzweifelt auf meinem Bett gesessen. Ich wusste doch gar nicht, wie das geht! Die Mama hatte mir immer verboten, mich zu schminken, unnatürlich sei das, hat sie gesagt, mit der Farbe im Gesicht vergiften uns die Juden aus Amerika.

»Kimm, Tramperl, ich helf da!« Die Oberrauner-Renate aus dem Bett über mir ist das gewesen und dann hat sie auch schon in meinem Gesicht herumgemalt und ich musste die Tränen zurückhalten. Was, wenn sie zu viel macht, was, wenn ich dann gar nicht mehr hübsch bin, habe ich mich gefragt. Bin ich denn überhaupt noch ich, wenn sie fertig ist?

»Dir ham’s auch ins Hirn g’schissen, goi!?« Die Güterweger-Emma.

Zuerst habe ich geglaubt, sie meint mich, aber sie hat mit der Oberrauner-Renate geschimpft, lautstark, gar nicht mehr brav, aber die Oberrauner-Renate hat sich nicht gefürchtet, obwohl sie älter und kleiner war als die Güterweger-Emma. Sie hat nur gelacht. Die Güterweger-Emma hat meine Hand gepackt und mich vor den großen Spiegel neben der Dusche gezerrt, wo schon viele andere Frauen dabei waren, sich anzumalen. Sie hat die anderen achtlos zur Seite geschoben und dann habe ich sie gesehen, die Buchstaben in meinem Gesicht. Erst hatte ich Mühe, sie zu lesen, sie waren ja spiegelverkehrt, aber dann konnte ich gar nicht mehr wegschauen. »Flitschen« stand da und »Schwanz gesucht« und »ich will arschpudern« und andere furchtbare Dinge. Ich habe gespürt, wie mir die Tränen kommen. »Psssscht, psssscht«, hat sich die Güterweger-Emma bemüht, sanft mit mir zu reden, wirklich bemüht, obwohl sie darin genauso wenig Übung hatte wie im Lächeln. Ihre Stimme klang einfach nur leiser: »Das lasst jetzt einmal mich machen, goi?« Etwas Fettiges hat sich in meinem Gesicht mit den Tränen vermischt, als die Güterweger-Emma die schlimmen Wörter weggewischt hat.

Wir sind in der großen Halle gesessen. Während die anderen angespannt miteinander geflüstert haben, war ich traurig. Nicht wegen der Schminke, das hat die Güterweger-Emma schon ganz gut gemacht gehabt, nicht zu viel, eigentlich fast gar nichts. Sie war sicher der Meinung, dass ich auch so hübsch genug war. »Bei dir is eigentlich eh schon wurscht«, hat sie gesagt.

Traurig war ich, weil wir dem Fernsehen gar nicht zeigen durften, was für schöne Dinge wir hier machen. Fort waren die feinen, leuchtenden Stoffe, es war ein fades, grobmaschiges, braunes Leinen, das wir bekommen haben, es gab auch keine bunten Abzeichen mehr, kein »Boss«, kein »Diesel« und auch kein kleines Häkchen, und die Schnitte waren ganz anders, viel einfacher, richtig ärmlich.

Noch etwas hat gefehlt, die Leiter in den Schlafboden nämlich. Wenn man es nicht wusste, hat man gar nicht bemerkt, dass dort oben ein ganzer Raum mit 150 Frauen war, die alle stillhalten mussten.

Wir waren nervös, eine von uns wollte schon einen Mann mit einer Kamera gesehen haben, angeblich war er mit dem Herrn Fabriksleiter in seinem Büro verschwunden.

Die Güterweger-Emma saß an der großen Maschine. Dahinter hat man sie kaum gesehen und das war eine Erleichterung für alle, die seit der Ansprache des Herrn Fabriksleiters Angst gehabt haben, dass etwas passieren könnte und sie dann kein Geld bekommen würden.

Die Hinterrucker-Olivia hat der Hackl-Paula zugeflüstert, dass die Güterweger-Emma sich freiwillig gemeldet hätte. Ist schon komisch, die Güterweger-Emma, habe ich bei mir gedacht, sucht sich extra die rote Bluse aus, die ganz auffällige, und setzt sich dann in das hinterletzte Eck. Die Hackl-Paula hat mit den Schultern gezuckt und der Hinterrucker-Olivia erklärt, dass es ihr eigentlich egal war, weshalb die Güterweger-Emma dort saß: »Wurscht, Hauptsache, die Hirnamputierte bleibt aus’m Bild.«

Das war gemein, die Güterweger-Emma eine Hirnamputierte zu nennen. Ich hab das lieb gefunden von der Güterweger-Emma! Sie musste sich wirklich sehr geändert haben, wenn sie uns allen die Plätze überlassen wollte, auf denen uns das Fernsehen gut filmen hat können.

Aber dann war es sowieso aus mit dem Tratschen. »Pscht, Pscht, Pscht«, ist es durch die Reihen gegangen und nicht einmal mehr die Hackl-Paula hat noch etwas gesagt. Mucksmäuschenstill war es. Ich habe mich gar nicht richtig auf meine Schnittmuster konzentrieren können. Dort waren sie! Nur zwei Reihen vor mir! Der Mann mit der Kamera, ein zweiter, der eine lange Stange mit einem Mikrophon am Ende gehalten hat, und noch einer, der wahrscheinlich der Regisseur war, weil er gar nichts dabeigehabt hat, und dahinter der Fabriksleiter, genauso aufgeregt wie wir.

Zuerst sind sie zur Haselböck-Julia und haben sie gefragt, wie viel sie denn bezahlt bekommt, und die Haselböck-Julia hat »Ich danke Bundeskanzler Michael Hichl für die Arbeit!« gestottert und der Regisseur war ein wenig irritiert, weil das überhaupt nicht zu seiner Frage gepasst hat. Die Haselböck-Julia ist erst einmal rot angelaufen und der Regisseur ist erst recht nicht mehr zum Nachfragen gekommen, weil da plötzlich dieser Schrei war, vom Ende der Halle und trotzdem sehr laut, weil es ja so still war, und dann andere Schreie, entsetzte Schreie und die hinteren Reihen sind aufgesprungen und dann auch die vorderen und der Kameramann hat ein komisches Gesicht gemacht und ist Hals über Kopf losgerannt, so dass der Mann mit dem Mikrophon seinen langen Stab verloren hat, weil das Mikrophon ja über ein Kabel an der Kamera gehangen ist, und dem Kameramann hätte es fast die Kamera von der Schulter gerissen, weil sich der Stab zwischen den Näherinnen verhängt hat, die sich hinten bereits dicht aneinander gedrängt haben, schreiend, ohne Pause, aber trotzdem nicht wegschauen konnten, und der Fabriksleiter ist blass geworden und eine hat gespieben, und ich wollte jetzt auch wissen, was da los ist, und habe mich durch die Menge gedrängt, und das war ganz einfach, weil alle ganz seltsam stillgestanden sind, und dann habe ich das viele rote Blut gesehen, das von den schweren Zahnrädern getropft ist, und dann sie. Die Güterweger-Emma. Ihre rechte Hand in der Maschine, ihre Augen riesig. Sie hat geschwitzt.

Sie hat die Kamera bemerkt, die jetzt ganz dicht bei ihr war, und der Kameramann konnte sich nicht entscheiden, ob er zuerst die Hand in der Maschine filmen soll oder der Güterweger-Emma ihr Gesicht, und dann ist etwas Gespenstisches passiert. Sie hat gelächelt, dieses ganz breite, ihre Mundwinkel zerreißende Lächeln, und dorthin geschaut, wo außer dem Kameramann keiner so richtig hin-, aber auch nicht wegschauen konnte, direkt auf ihre Hand. Langsam hat sie den Arm nach links gedreht, soweit es eben gegangen ist, dann zurück nach rechts, und nach links und nach rechts und jetzt gar nicht mehr langsam, jetzt immer schneller, und mit jeder Drehung konnte sie den Arm weiter drehen, obwohl ja ihre Hand feststeckt ist, und es hat nass geknackst und dann, mit einem Ruck, hat sie die Hand freigehabt und ich habe mir gedacht, Freyrseidank, aber dann habe ich gesehen, dass das so nicht stimmt, nein, das hat ja gar nicht gestimmt!

Sie hatte ihren Arm frei, aber die Hand, die Hand ist noch immer in den Zahnrädern gesteckt.

PASCAL

»Weißt du, Pascal, die ist jung, die ist intelligent, der fehlt es nur an Bildung, aber die können wir ihr geben! Sie ist unzufrieden und laut und, weißt du was, sie interessiert sich für Politik! Genau das, was die Gelbe Brigade braucht, genau das, was wir brauchen, ha? Frisches Blut! Junge Menschen, die etwas verändern wollen. Menschen, die wir formen können! Für die Sache! Für die Sache!!«

Er war der Gründer unserer Gruppe und wenn es um die Sache ging, hatte Felix Putschek einen Enthusiasmus, den ich sonst nur von meinen ehemaligen Kunden kannte, wenn sie gekokst hatten. Ging es auch noch um seine Nichte, dann war das wie Kokain mit einer Vorspeise aus Psychopops.

Und jetzt stand da ein 15-jähriges Mädchen mit dunklen Haaren vor mir und hat mich mit ihren blauen Augen angehimmelt. »Ich bin die Valli!«

»Pascal. Willkommen bei der Gelben Brigade!«

Felix hatte seine Nichte zusammen mit ihrem Bruder Maximilian zu sich aufs Land genommen. Ihr Vater stand mit einem Bein im Gefängnis. Ich hätte ihn deshalb nicht verurteilt, ich wäre der letzte gewesen, der ihn verurteilt. Für Felix aber war alles klar: »Das ist genau die Art von Versagern, die uns den Hichl an die Macht gewählt haben. Genau die sind das, diese Sozialverlierer-Nazis!«

Valli dagegen hat er vergöttert.

Sicher hätte er gerne eigene Kinder gehabt. Sie haben freiwillig darauf verzichtet, Nicole und er, »für die Sache«, das hat er immer wieder betont. »Unser Leben gehört der Sache!«

Aber jetzt war Valli da.

An diesem Abend habe ich mich besonders bemüht. Für Valli und ihren Onkel Felix sollte unser grauer Keller besonders hell leuchten.

Ich habe von Ägypten erzählt, und von der Türkei: »Die Türkei, die hat und hatte etwas, das uns Österreichern schon vor langer Zeit verloren gegangen ist – eine Vision!«

»Die müssen uns die Türken aber schon wieder zurückgeben, unsere Vision«, hat in der vordersten Reihe jemand verärgert seinem Nebenmann zugeflüstert.

Das war an einem Dienstag. Am Donnerstag darauf ist die Gelbe Brigade, wie jeden Donnerstag, am Wiener Heldenplatz aufmarschiert, in ihren Regenmänteln, wie ein einziger gelber Körper. Allerdings ein sehr kleiner gelber Körper, im Vergleich zu den hunderten Zuschauern, viele von ihnen arbeitsscheu und dankbar für die Abwechslung, die das Spektakel in ihr Leben gebracht hat. Auf die Idee, sich selbst einen Regenmantel überzustreifen, sind sie nicht gekommen. Sie konnten ja jede Woche zusehen, wie sinnlos dieser Widerstand war.

Die gelben Regenmäntel waren meine Idee gewesen.

Das war meine Art, der Polizei zu zeigen: Schaut her! Die sind doch harmlos, die tun niemandem etwas. Außerdem konnte man, wenn sie in ihren gelben Regenmänteln aufgetreten sind, auf einen Blick sehen, wie wenige sie waren, nicht mehr als 50 Leute, und das auch nur dann, wenn sie aus ganz Österreich zusammengekommen sind. Ich wollte sie doch immer nur beschützen, das wollte ich wirklich!

Die Regenmäntel mit den Kapuzen hatten aber noch einen anderen Zweck. Den Demonstranten ist jeder Überblick abhanden gekommen und so hat nie jemand bemerkt, dass ich nicht dabei war.

Draußen am Heldenplatz ist die Gelbe Brigade aufmarschiert und drinnen, im Gang des Bundeskanzleramtes, bin ich gestanden und habe meine Liste geführt, den Feldstecher, den mir Sofie überreicht hatte, um den Hals, aus alter Gewohnheit oder weil ich mir eingebildet habe, der Feldstecher könnte mich beschützen, durch ihn würde jeder sofort wissen, dass ich in offiziellem Auftrag hier war. Gebraucht habe ich ihn nicht. Ich kannte ja alle in- und auswendig, die Haltung, die Körpersprache jedes einzelnen, wie man seine Kinder überall wiederkennt. Vollautomatisch hat meine Hand Häkchen oder Kreuzchen auf die Liste gesetzt. Böhm, Alexander – Häkchen. Güterweger, Emma – Kreuz. Krahl, Wendelin – Häkchen, Platzer, Lea – Kreuz. Mir war schon lange klar, dass Lea nicht mehr kommen würde. Wenn man sich als Arbeitsscheue um zwei kleine Kinder kümmern muss, hat man keine Zeit mehr für eine Revolution. Und Emma war überhaupt bereits vor über zwei Jahren verschwunden. Trotzdem habe ich beide auf der Liste gelassen, um dem Ministerium klar zu machen, dass sie endgültig ausgestiegen waren. Woche für Woche nur Kreuze hinter ihren Namen, das war ganz sicher eine klare Botschaft.

Putschek, Felix – Häkchen. Stasny, Claudia.

Ich weiß nicht mehr, weshalb ich Putschek, Valentina nicht auf die Liste gesetzt hatte. Am Ende der vorgedruckten Namen gab es leere Felder für neue Mitglieder, Felder, die üblicherweise leer blieben.

Habe ich bereits gespürt, dass sich bald alles ändern würde?

Oder habe ich einfach auf sie vergessen, weil es mich zu sehr durcheinander gebracht hat, ihn zu sehen, keine zehn Meter von mir entfernt, drüben an den Wasserwerfern?

Sicher ist er nur wegen mir fast jede Woche hierhergekommen, auch wenn wir kein Wort miteinander wechseln durften, nicht einmal ansehen durften wir uns. Wir mussten einander beschützen.

Aber diesmal war er nicht alleine hier. Bei ihm war ein junger Mann, dem er stolz erklärt hat, wie die Wasserwerfer zu bedienen waren.

Mein Herz ist schneller gegangen. Hatte er jemand neuen, mein Geliebter?

Wie gerne hätte ich noch einmal seine dunkle Haut berührt, die immer so gut nach Karotten gerochen hat. Sein gegeltes dunkles Haar, perfekt glatt, hart und kühl in meiner Handfläche. Seine weißen, gepflegten Zähne, über die ich immer noch rasch mit der Zungenspitze lecken musste, nachdem wir uns geküsst hatten. Ich konnte nicht anders.

Wenn er befriedigt neben mir auf dem Bett gelegen ist, hat er zu reden begonnen. Über seine Sorge, beruflich nicht weiterzukommen, oder über seinen Sohn, der einfach keine Verantwortung im Leben übernehmen wollte. »Weißt du, Pascal«, hat er mir gestanden, »du bist der Einzige, dem ich alles anvertrauen kann. Bei dir muss ich mich nicht verstellen.«

Dann haben wir Spiele gespielt. »Personen raten« hat er besonders gemocht. Wir haben berühmte Leute imitiert und mussten erraten, wer der Andere gerade ist. Ich habe mich im Bett aufgesetzt, die Brust heraus, die Schultern angespannt, damit sie möglichst breit wirken. Dann habe ich mit der tiefsten Stimme, die ich zusammengebracht habe, gesungen: »Wir sind die echten Österreicher, wir sind die größte Macht!«

»Wotan, Wotan Stürmer!« Er hat gelacht wie ein Kind. Zu schwer durfte ich es ihm nicht machen. Es hat ihn verletzt, etwas nicht zu wissen. »Das ist ein dummes Spiel«, hat er dann beschlossen und unsere intime Stimmung war dahin.