7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Was passiert da?! Das gibt ein Unglück, eine Katastrophe! Ich muss das verhindern! Es darf nicht sein, dass hier alles zu Bruch geht, Menschen zu Tode kommen! Solche Gedanken müssen dem Bergarbeiter und Protagonisten dieser wahren Geschichte durch den Kopf gegangen sein, als er sich mit einer Brechstange in der Hand und dem Mut der Verzweiflung dem Unheil entgegenstemmte. Eine Tat, die anderen das Leben rettete, ihm aber viel zu früh den Tod brachte. Der Berliner Autor Klaus Möckel, bekannt durch Krimis, historische Romane und Kinderbücher, aber auch durch vielbeachtete Werke wie "Hoffnung für Dan" (literarischer Bericht über ein behindertes Kind), schildert in seinem neuen Buch das wechselvolle Leben des 1906 in einem schlesischen Dorf geborenen Paul Grabs. Als Bäckergeselle 1926 nach Sachsen-Anhalt gekommen, wo er mit seiner Familie ein Siedlungshaus in der Delitzscher Gegend bezieht, hofft der spätere Wismutkumpel für sich wie für seine Familie, in einer aus den Fugen geratenen Welt ein Stückchen Glück zu ergattern. In diesem Buch, das nach Erinnerungen von Grabs' Tochter geschrieben wurde, geht es um duftendes Bäckerbrot und schimmernde Bergkristalle, um Gewinn oder Verlust in Kriegs- und Nachkriegsjahren, um die nie erlöschende Hoffnung, auch unter schwierigen Bedingungen ein anständiges Leben führen zu können. Auf zum Teil dramatische, zum Teil poetisch-humorvolle Art wird ein Mann gewürdigt, der sich, nicht frei von Widersprüchen, in spannungsgeladener Zeit erfolgreich als Mensch zu behaupten vermag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Impressum

Klaus Möckel

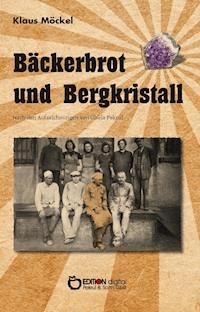

Bäckerbrot und Bergkristall

Nach den Aufzeichnungen von Gisela Pekrul

ISBN 978-3-86394-805-4 (E-Book)

Das E-Book entstand nach der gleichzeitig erschienenen Druckausgabe (ISBN: 978-3-86394-804-7).

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta. Das Bild zeigt die Bäckerei und Mühle Kohlmann in Gerbisdorf, zweite Reihe ganz rechts: Herr Kohlmann

© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

1. Kapitel

Was für ein Tag, und was für eine Reise! Die Züge verkehrten nicht pünktlich in jenen Jahren, eine halbe Stunde Verspätung, eine ganze Stunde bedeutete nichts, Hauptsache, man kam letztendlich an. Denn überfüllt waren die Wagen auch, und manchmal fiel der Zug sogar ganz aus. Eine Entschädigung durch die Bahn, wie heutzutage, war natürlich nicht drin. Das Ende des Zweiten Weltkrieges lag nur wenige Jahre zurück, und man fuhr, wenn überhaupt, eingleisig, denn das zweite Schienenpaar war im Land zwischen Plauen und Rostock längst abgebaut worden. Als Reparationsleistung von den Russen in die Sowjetunion verfrachtet. Eine kleine Entschädigung für die riesigen Zerstörungen, die Deutschland dort angerichtet hatte.

Aber bei dieser Fahrt klappte irgendwie alles. Die kleinen Widernisse und Umständlichkeiten berührten mich nicht, auch das möglicherweise hässliche Wetter - es ging auf den Winter zu - machte mir nichts aus. Ob die Sonne schien oder der Sturm an den lang gedienten Waggons rüttelte, ob der Regen gegen die klapprigen Fenster prasselte oder ein letzter sanfter Oktoberwind draußen die Wolken vertrieb, weiß ich nicht mehr. Die schnaufende Lok, die graue Dampfwolken ausstieß, pfiff hin und wieder schrill, sie hatte Mühe, die zum Gebirge hin ansteigende Strecke zu bewältigen, doch wir kamen voran. Ich war glücklich, denn ich hatte einen Fensterplatz, und vor allem: Auf der hölzernen, von vielen Dutzend Hintern blank polierten Bank neben mir saß mein Vater. Ich war damals neun Jahre alt, und es war durchaus nicht selbstverständlich, dass ich ihn so lange Zeit für mich allein hatte. Bereits seit jenem Augenblick nämlich, da wir uns im Dorf Wolteritz nördlich von Leipzig, wo unser Häuschen stand, von meiner Mutter und meinen drei Geschwistern verabschiedet und auf den Weg nach Bad Elster gemacht hatten. „Jetzt kommen wir nach Reichenbach, das ist eine schöne Bergstadt im Vogtland, ein alter Handelsplatz, hier wurden schon immer wertvolle Stoffe hergestellt."

„Warum heißt das Land Vogtland, Papa?"

„Warum? Weil es früher wahrscheinlich einem Vogt gehört hat. Das war eine Art Fürst. Das Vogtland ist sehr reizvoll, mit vielen Hügeln und Tälern. Nachher werden wir noch die Göltzschtalbrücke sehen. Das ist ein großartiges Bauwerk. Die größte Ziegelsteinbrücke der Welt."

„Göltzschsch...?"

Vater lacht. „Göltzsch heißt der Fluss, den sie überquert. Das Wort ist wirklich schwer auszusprechen. Aber du wirst sehen, wie weit man von da oben aus ins Tal schauen kann. Ich war schon früher mal hier, als junger Mann auf der Walz, wie es damals hieß."

Vater besaß „nur" eine Volksschulbildung, was ich damals natürlich nicht wusste und was mich auch kaum interessiert hätte. Aber er kannte sich in allem aus und beantwortete ausführlich jede meiner Fragen. Als wir die Brücke dann erreichen, bin ich in der Tat so beeindruckt, wie ein kleines Mädchen nur beeindruckt sein kann. Diese Höhe und der weite Blick. Die klein gewordenen, zum Teil noch bunt belaubten Bäume, das Flüsschen unten, das sich sanft dahinschlängelt, die winzigen Häuser hier und da. Vater erzählt mir, dass die Brücke aus Ziegeln gebaut ist, seit fast hundert Jahren steht und 1945 beim Rückzug beinahe von der Wehrmacht gesprengt worden wäre. Zum Glück ist das dann doch nicht passiert.

„Sonst könnten wir heute nicht hier langfahren", sage ich nach einiger Überlegung.

„Du bist ein schlaues Kind, echt meine Tochter", erwidert mein Vater und drückt mich an sich.

2. Kapitel

Der Aufenthalt in Bad Elster in einem Diakonissenhaus brachte nicht das von meinen Eltern und den Lehrern gewünschte Ergebnis. Ich war ein für Erkältungen und andere Krankheiten anfälliges, mageres, groß gewachsenes Kind, das Mühe hatte, sich gerade zu halten. Ich sollte zum orthopädischen Turnen nach Delitzsch oder gar Leipzig fahren, wo es die Fachleute für so etwas gab, doch das war zu weit. So bekam ich diese Kur verordnet. Die Schwestern in diesem bekannten Kurort taten gewiss auch ihr Bestes, aber sie waren unnachgiebig streng und konnten nicht mit Kindern umgehen. Sie kamen nicht mit mir zurecht und ich nicht mit ihnen. Ich hatte mich zwar sehr auf den Aufenthalt gefreut, aber die Freude verging schnell.

Doch das sind Geschichten, auf die ich vielleicht später zurückkomme. Zunächst will ich weiter von meinem Vater erzählen. Manchmal, wenn ich am Computer sitze, umgeben von Manuskripten und Geräten, die mich mit der ganzen Welt verbinden, von denen aber zu seiner Zeit noch kein Mensch etwas ahnte, taucht sein Gesicht vor mir auf. Was würde er wohl sagen, wenn er all das sähe. Mich beim Tippen, Scannen, Ausdrucken und Korrespondieren beobachten könnte. Er war wissbegierig, las gern, wenn es seine knappe Zeit erlaubte oder er zufällig ein Buch in die Hände bekam. Einmal, in einer einzigen Nacht, verschlang er den ganzen „Oliver Twist" von Dickens, den ich von der Dorfbibliothek mit nach Hause gebracht hatte. Den Regeln folgend, die ihm seine Tätigkeit vorschrieb - nur beim Wechsel von der Tages- zur Nachtschicht konnte er es einrichten -, war er an einem Sonnabend nach dreiwöchiger Abwesenheit abends heimgekehrt, musste aber schon am Montag wieder zur Arbeit. Seine Frau hätte ihn in diesem Augenblick gewiss lieber für sich gehabt: „Du liest und liest", ruft sie aus der Kammer nebenan, „willst du nicht endlich ins Bett kommen?" „Gleich, ich bin gleich soweit. Nur noch diesen einen Abschnitt."

„Das hast du schon zweimal gesagt. Es geht auf elf. Bist du denn gar nicht müde?"

„Doch, bin ich, aber das hier ist wirklich spannend."

Mama ist ein bisschen verärgert. Da hätte man mal eine Stunde Zeit füreinander, und wenn's bloß zum Kuscheln wäre. „Ja, wenn das Buch so spannend ist, dann dreh ich mich jetzt auf die Seite", murmelt sie resigniert.

Vater freilich hört das gar nicht. Vielleicht reißt er sich später, als das Kapitel zu Ende ist, mal kurz los, schaut nach ihr, doch da er sie fest schlafen sieht (auch für sie war es wieder mal ein anstrengender Tag), kehrt er schnell zu seiner Lektüre zurück.

Heute wundere ich mich etwas über ihre Nachgiebigkeit und darüber, dass am Morgen der Haussegen nicht schief hing. Doch sie war es von klein auf gewohnt, sich unterzuordnen. Es war normal für sie, dem Mann gegenüber zurückzustecken. Damals war ich allerdings nur verblüfft, weil er, erschöpft, wie er sein musste, ohne Pause das ganze Buch durchgeschmökert hatte.

Paul Grabs, mein Vater, wurde zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts geboren, am 2. September 1906, in einem Ort mit dem Namen Neubertelsdorf im zu jener Zeit noch deutschen Niederschlesien. Seine Eltern waren alles andere als wohlhabend. Der Vater, Ziegeleiarbeiter, plagte sich am Wochenende auf einem Stückchen Land ab, das er erworben hatte. Er musste etwas dazuverdienen, um die Hypotheken für sein Häuschen bezahlen zu können. Die Mutter besorgte den Haushalt und packte mit an, wo immer es nötig war. Auf das Kind, das zweite nach einem inzwischen fünfjährigen Mädchen, freute sich die junge Familie, und dass es dann ein Sohn wurde, mehrte das Glück noch. Niemand im Dorf, weder der Pfarrer, in dessen Kirche Paulchen getauft wurde, noch der Schulmeister, der seine ersten Zeugnisse unterschrieb, der Kaufmann, von dem er manchmal Süßigkeiten bekam, der Bäcker, dem man das Brot abkaufte, oder der Gastwirt, bei dem die Familie wohl bloß selten einkehrte, verschwendeten damals auch nur den Schimmer eines Gedankens daran, dass im Laufe dieses kriegsgeschüttelten Jahrhunderts ein Fanatiker namens Adolf Hitler mit seinen Gefolgsleuten die geliebte, von Gewässern, Wäldern, sanften Hügeln und weitgestreckten Feldern geprägte Heimat auf immer verspielen würde.

Neubertelsdorf Anfang des 20. Jahrhunderts

3. Kapitel

Vater soll, mir darin vielleicht ähnlich, ein schwächliches Kind gewesen sein. Obwohl er später als Bäcker arbeitete, dann in einem Rüstungsbetrieb und schließlich untertage bei der Wismut, war er nicht besonders kräftig. Ich sehe ihn in seiner Tageskluft vor mir, bei der Gartenarbeit oder den Zaun reparierend, ein großer, schlanker, manchmal etwas gekrümmt gehender Mann mit eher schmalem Gesicht, und ich kann ihn mir durchaus als Lehrer vorstellen, der er gern geworden wäre. Er hätte das Zeug dazu gehabt. Die Umstände und sein Vater bestimmten es anders.

Beinahe, so die mündliche Überlieferung, wäre aus Paulchen allerdings gar nichts geworden. Er war noch sehr klein, als er eines Tages ganz unvermutet ohnmächtig wurde, blass und bleich im Bettchen lag. Obwohl Papa und Mama ihn schüttelten, ihm die Wangen klopften und mit kaltem Wasser bespritzten, wollte er aus seiner Ohnmacht einfach nicht mehr aufwachen. Nicht nur die Eltern verloren jegliche Hoffnung, auch der Arzt, der in großer Verzweiflung gerufen wurde, resignierte. Als er glaubte, alles getan zu haben, und das Kind doch nicht zu sich kam, stellte er schließlich den Totenschein aus. Ich sehe die drei: den Doktor, Pauls Vater und die Mama des Kleinen, um das Kinderbett herum stehen. Die kleine Selma ist schon schlafen gegangen, sie ahnt nichts vom Unglück, aber die Eltern sind tieftraurig. Die Mama weint, und auch ihr Mann hat Tränen in den Augen, die er mit einem groben Schnupftuch immer wieder wegwischt. Der Arzt macht ebenfalls eine bedrückte Miene, er hat manches erlebt, aber bei einem so kleinen Wesen, das der Welt bisher nur drei Dutzend Töne ablauschen durfte, fühlt er sich besonders betroffen.

Andererseits weiß er jedoch, dass er nicht mehr helfen kann. Er streicht der Mutter tröstend über den Arm, nickt dem Vater einen bedauernden Gruß zu und verlässt schließlich die Wohnung. Nach seiner Meinung ist alles gesagt.

Die Eltern verharren einen Moment schweigend, stehen wie erstarrt, bis die Mama sich jäh wieder über das Bett beugt, ihren Jungen an den Schultern fasst, ihn erneut zu schütteln beginnt. „Paul, Paulchen, so wach endlich auf, du kannst doch nicht einfach so weggehen, du bist doch unser Kind, unser erstes, einziges Söhnchen."

Aber der Kleine hat offenbar zu atmen aufgehört, er zeigt keinerlei Regung, er bewegt sich nicht, hält die Augen geschlossen. Der Vater, der sich in sein Los ergeben hat, versucht seine junge Frau in den Arm zu nehmen. „Lass ihn, es hat alles keinen Zweck mehr. Der liebe Gott hat ihn zu sich genommen, Paulchen ist jetzt schon da oben." Er löst sacht ihre Hände von den Ärmchen des Jungen.

Die Mama kann sich nicht so schnell mit ihrem Schicksal abfinden, sie streicht immer wieder über das Gesicht des Sohnes, liebkost ihn und spricht mit ihm, doch alles ist vergebens. Übermüdet geht ihr Mann schließlich nach nebenan, legt sich hin - sie vermag das nicht. Was auch immer folgen oder nicht folgen mag, sie wird am Bett Wache halten.

Aber dann, mitten in der Nacht, als sie die Hoffnung auf ein Wunder nun doch aufgegeben hat und nur noch leise vor sich hin schluchzt, fängt der Junge plötzlich an zu zucken. Erst bewegt er den einen Arm, dann den anderen. Die Mutter traut ihren Augen nicht, aber da stößt Paulchen einen langen Seufzer aus und beginnt zu blinzeln. Ein Schrei der Mama aus tiefster Seele dringt durch die nächtliche Stille. „Schnell, Karl, komm her, Paulchen ist aufgewacht, er lebt!" Wahrlich eine Achterbahn der Gefühle, die in einer überwältigenden Freude endet.

Die Zeit heilt und lässt die Kinder wachsen. Ich habe ein Foto vor mir, eins der wenigen aus jenen längst vergangenen Jahren, das meinen Vater in seiner weißen Zunftkleidung zeigt. Jacke, Schürze, Hose und eine flotte Bäckerkappe auf dem Kopf. Er hat sich zusammen mit zwei Kollegen ablichten lassen und gibt keine schlechte Figur ab. Dass er schon bald Teig kneten und Brote in den großen Backofen schieben würde, wäre ihm als Schüler allerdings nicht in den Sinn gekommen. Ein Blick auf seine Zeugnisse beweist, dass er durchaus höhere Ziele hätte anstreben können. Sehr gut oder gut in fast allen Fächern, außer im Turnen und Singen. Er wäre Klassenerster geworden, hätte es nicht im Ort einen reichen Bauern gegeben, der den Lehrer regelmäßig zum Schlachtfest einlud, ihm auch sonst etwas vom Gepökelten zuschob oder von den herrlich duftenden Würsten, die in der Räucherkammer hingen. Wenn eine so wichtige Persönlichkeit einen nicht allzu dummen Bengel hat, der ausgerechnet in deine Klasse geht, bist du trotz aller Begabung nur zweite Wahl. Auch ein Lehrer muss ja sehen, wo er bleibt.

Bäcker und Müller in Gerbisdorf um 1950

Die harte Realität bekam der vierzehnjährige Paul Grabs noch stärker zu spüren, als er gegen Schulende selbst den Wunsch äußerte, Lehrer zu werden. Sein Vater hielt offenbar wenig von solchen Begehrlichkeiten und soll ihm als Antwort eine gescheuert haben, um ihm sofort und für immer die Flausen auszutreiben. „Wer soll dir die Ausbildung bezahlen, närrischer Kerl, und was du sonst noch auf Jahre hinaus brauchst? Du lernst Bäcker, da kannst du dir deine Brötchen wenigstens selber verdienen."

Aus der Traum; die Mutter, die ihren Sohn gut verstehen konnte, wagt keinen Widerspruch, sie weiß ja gleichfalls, dass die Kosten für weitere Schuljahre nicht zu schultern sind. Zwar ist Pauls ältere Schwester Selma bereits aus dem Haus, doch zwei jüngere Mädchen (eins davon stirbt später im Alter von zwölf Jahren) müssen ja noch ernährt und zu Erwachsenen gemacht werden.

Zu anderen Zeiten hätte man vielleicht ein Stipendium anstreben können, eine Förderung, irgendetwas Staatliches. Aber im Jahre zwanzig des vorigen Jahrhunderts hatte Deutschland gerade den I. Weltkrieg verloren, und von der Hurra-Stimmung, mit der man sich einst in den blutigen Kampf gestürzt hatte, war nichts übrig geblieben. In Russland, Deutschland und anderswo waren Revolutionen ausgebrochen, Chaos herrschte im Reich, in Europa hatte es zehn Millionen Tote gegeben, die Kosten des Völkergemetzels wurden auf 1.300 Milliarden Mark geschätzt. Durch den Vertrag von Versailles 1919 verlor Deutschland nicht nur alle Kolonien sowie weitere Gebiete (z.B. vorübergehend das Saarland), es mussten auch hohe Reparationen erbracht werden. Wo hätten in so einer Situation Mittel für die Förderung eines vierzehnjährigen Schülers in einem schlesischen Dorf herkommen sollen. Fünf Mark zahlte sein Vater für den Eintrag in die Lehrlingsrolle (notwendig für Pauls Zugehörigkeit zur Zunft), acht Mark Gebühren für Prüfungen und - das ist nicht sicher überliefert - vielleicht ein kleines Taschengeld an den Sohn. Das waren Ausgaben genug!

Papa um 1935 mit seinen Schwestern Meta und Selma

Andere Aufnahmen zeigen Paul Grabs mit seinen verbliebenen Schwestern, mit der eigenen Familie: Mama und uns Kindern, mit Arbeitskollegen oder Bekannten aus dem Dorf. Meist wurden festliche Ereignisse wie die Konfirmation meines älteren Bruders Ingo zum Anlass genommen, hielt man ein Treffen mit Freunden im Bild fest, dokumentierte man, genau wie heutzutage, eine der (damals seltenen) Reisen. Vater war ein ernsthafter Mensch, doch gelingt ihm auf den Fotos im Allgemeinen ein Lächeln. Gern schaue ich ihn mir an, wie er mit Mama vor einem unserer blühenden Gartenbüsche posiert, das war im schon erwähnten anhaltinischen Wolteritz und bestimmt ein glücklicher Augenblick. Auf einem anderen Bild hat er sich ins Gras geworfen und lacht spitzbübisch. Hemdsärmelig und mit offenem Kragen wirkt er sehr entspannt.

Ingos Konfirmation zu Ostern 1948

Meine Eltern im Jahre 1954

Kein Foto ist mir dagegen von ihm in seiner Arbeitskluft als Bergmann geblieben. Umso deutlicher habe ich ihn aber noch, auf diese Art „verkleidet", im kleinen Erzgebirgsort Oberschlema vor Augen. Damals durfte ich, zehnjährig, wieder einmal auf Reisen gehen, diesmal in ein Ferienlager im Zittauer Gebirge. Zwischendurch machte ich zweimal bei meinem Vater Station.

Papa in Oberschlema

Das war 1954, Papa arbeitete bei der Wismut und holte mich mit dem Bus vom Bahnhof in Aue ab. Die Frau, in deren Haus ich übernachtete, brachte mich am nächsten Tag wieder dorthin, damit ich zum Ferienort fahren konnte, und drei Wochen später war's dann umgekehrt.

Ich erinnere mich noch gut an die Zeit in Oborn bei Pulsnitz, genauso gut aber an die beiden Übernachtungen in Oberschlema, oder genauer gesagt, im nahen Schneeberg mit seinen durch den Bergbau zerstörten und eingestürzten Häusern. Die ganze Gegend, die mich durch ihre Halden und Berge beeindruckte, war Sperrgebiet, und ich durfte nur deshalb ohne Passierschein hin, weil Papa in der Grube arbeitete und ich ein kleines Kind war. Meine ältere Schwester dagegen, die ihn besuchen wollte, aber mit ihren sechzehn Jahren schon als erwachsen galt, brauchte eine Genehmigung. Da Papier und Stempel auf sich warten ließen, nahm Vater Annelies dann so mit, schmuggelte sie durch, wozu freilich Glück gehörte.

Eingeprägt hat sich mir auch, genau wie meiner Schwester, das gute Essen in der Bergarbeiterkantine. Es war ja die Zeit nach dem II. Weltkrieg, Lebensmittel waren eine Kostbarkeit. Zu Mittag gab es an diesem Tag eine große Portion Kartoffeln mit viel Fleisch und zum Nachtisch Schlagsahne. Ich saß am Tisch neben Papa und futterte. Seine Schlagsahne durfte ich zusätzlich verputzen.

In Schneeberg jedenfalls, das werde ich gleichfalls nicht vergessen, schlief ich im Ehebett der Gastgeber und hatte einen Porzellantopf mit Goldrand fürs Austreten. Beim ersten Mal traute ich mich aber nicht, das wertvolle Gefäß zu benutzen. Ich wartete lieber bis zum Morgen, wo ich nochmals jemanden fragen konnte, stand bis dahin Folterqualen aus, so sehr musste ich.

Doch zurück zur Arbeitskluft. Beim zweiten Übernachten in Schlema-Schneeberg wartete ich vor der Wohnanlage der Kumpel auf Papa. Um die Zeit zu verkürzen, hatte ich mir in der Betriebsbibliothek ein Buch ausgeliehen, das mich ungemein fesselte. In der Tat, ich sitze da, lese die Geschichte vom Zauberer „Hottab" und vergesse alles um mich her. Ich bemerke nichts und niemanden, bis mich plötzlich eine bekannte Stimme aufschreckt: „Hallo, Gisela, da bin ich, willst du mich denn gar nicht begrüßen?"

Er war in seinen Bergarbeitersachen, mit Schutzhelm und Grubenlampe, das hat sich mir eingebrannt. So etwa muss er an jenem Tag ausgesehen haben, als das Schreckliche geschah. Das Unfassbare - ich brauchte lange, um darüber hinwegzukommen.

4. Kapitel

"Warum musste das passieren, Papa, warum?"

Ich kenne die Antwort, die er mir geben würde, ich habe längst begriffen, dass er auch heute nicht anders handeln könnte, dennoch sitzt der Stachel in meiner Brust.

„Du hättest an uns Kinder denken sollen, an deine Frau, die Familie."

„Ich habe immer an euch gedacht, in jeder Minute wart ihr bei mir, das weißt du." „In dieser aber nicht..."

„In dieser Sekunde war keine Zeit zum Überlegen. Doch selbst wenn..."

Sein Gesicht verschwimmt vor meinen Augen, verblasst, verschwindet. „Du hast ja recht, Papa", sage ich stimmlos und wische mir die Tränen aus den Augen, „du hast recht, aber es kam so plötzlich und war so hart."

Der Grund, weshalb ich hier meine Erinnerungen tief aus dem Gedächtnis hervorhole, liegt in diesem Ereignis. Zu einem beträchtlichen Teil wenigstens, ich fand es immer so brutal und ungerecht. Unbegreiflich auch, ich brauchte sehr lange, um es richtig zur Kenntnis zu nehmen, und noch länger, um mich damit abzufinden. Wenn man sich mit so etwas überhaupt je abfindet. Aber halt! Bevor ich davon berichten kann, muss ich Papa näher vorstellen. Mit seinen Besonderheiten, Plänen und Wünschen. Es gab ja noch so viel anderes in seinem Leben, so viele Wechselfälle und erwähnenswerte Begebenheiten.

Da war zum Beispiel der über unterschiedliche Stationen verlaufende lange Weg von Niederschlesien ins mitteldeutsche Land, den er als junger Bursche allein oder vielleicht auch hier und da in Gesellschaft anderer zurücklegte.

Mit vierzehn hatte Vater also eine Bäckerlehre begonnen, beim Meister Lange in Lauban, das heute zu Polen gehört, Luban heißt und an der Kwisa (dem Queis) liegt, etwa auf der Höhe von Görlitz. Das heimatliche Neubertelsdorf war nicht weit entfernt, fast ein Vorort, dennoch zog Paul zu Hause aus, nahm, wie andere Lehrlinge auch, beim Meister Kost und Logis, schließlich begann die Arbeit vor dem Aufstehen und ließ dem Feierabend nur wenig Raum.

Der Vater hatte es richtig gesehen, satt wurde sein Sohn schon, denn Brot gab es beim Bäcker immer genug. An Butter und Wurst wurde in der mageren Nachkriegszeit allerdings gespart - wenn es um „Luxus" ging, klappte die Bäckersfrau die Haushaltskasse zu.

Da sitzen sie nun alle beim Abendbrot um den großen Tisch der Bäckersleute herum: der Meister, seine Frau, der Geselle, der Lehrling. Dicke Brotstücke sind zurechtgeschnitten, etwas Margarine befindet sich in einem Napf, die Bohnensuppe dampft in der Schüssel. Die Bäckersfrau greift zur Kelle, rührt kurz um, lässt sich die Teller reichen, jeder soll so viel essen, dass er richtig satt wird.

Wenn's nur nicht grad Bohnen wären, denkt Paul Grabs bei sich, mal grüne, mal weiße Bohnen und als große Ausnahme Erbsen ohne Knackwurst, das wird einem wirklich über. Er greift nach Brot und Margarine, taucht den Löffel in den Eintopf, sagt aber nichts. Er wird sich hüten, es mit der Hausfrau zu verderben.

Anders der Geselle. Der ist schon ein paar Jahre dabei, leistet ordentlich was und lässt sich ungern die Butter vom Brot nehmen. „Meester, kiek mal, ee Sticke Fleesch schwimmt in der Suppe, wie kommt det bloß rin?", fängt er an und grinst. Dabei tut er so, als hätte er wirklich einen großen Brocken Fleisch gefunden.

„Den Spruch hab ich schon mal gehört, kannst dir ruhig was Neues einfallen lassen", erwidert der Meister und guckt dabei den Lehrling an. Der soll ja nicht wagen, über den Witz des Gesellen zu lachen.

Die Bäckersfrau ärgert sich und sagt: „Wo soll ich das Fleisch denn herholen bei den Preisen. Könnt euch euer Essen ja selber kochen, wenn's euch nicht passt."

„Hast ja recht, Mutter", brummt der Meister, „aber Sonntag machste uns mal Kartoffelbrei mit'ner Weißwurst für jeden, einverstanden."

Das ist ein gutes Wort, ein sehr gutes sogar! Nur würde Paul es gern öfter hören.

Nach drei Jahren war es dann geschafft: Paul Grabs bestand die Gesellenprüfung mit „gut". Musste er zum Abschluss ein besonderes Brot backen, einen Kuchen vielleicht, ich kann es nicht sagen. Später - er hatte unter anderem auch bei einem Konditor gearbeitet - backte er wunderbare Geburtstagstorten für uns Kinder, die er mit allen möglichen Mustern verzierte. Er betonte aber immer, dass er darin kein Meister sei, sich das nur angelernt hätte. Trotzdem, seine Kartoffelkuchen aus Stollenteigresten, mit Zucker und Zimt bestreut, noch warm aus dem Ofen, waren eine Wucht, und seine Buttercremetorten mit Wiener Boden, nach eigenem Rezept zubereitet, ließen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Auch meine Mutter, die sich in der ersten Zeit ihrer Ehe wohl einiges von ihm abgesehen hatte, konnte gut kochen und backen. Weil sie es gern tat, die Küche ihr Reich war und bestimmt auch aus Zeitgründen überließ er ihr zu Hause das Kuchenbacken, mit Ausnahme von Weihnachten und den erwähnten Geburtstagen. Bei solchen Gelegenheiten legte er allerdings all seine Liebe und Geduld mit ins Werk. Einmal, das habe ich mir gemerkt, musste deswegen zu meinem Leidwesen sogar die Bescherung verschoben werden.

Lehrlinge waren schon 1923 billiger als Gesellen, weshalb mein Vater sich, kaum dass er in die Innung aufgenommen war, um eine andere Arbeitsstelle kümmern musste. Zwei Jahre hielt er sich noch in der heimatlichen Gegend auf, arbeitete bei verschiedenen Bäckern, die ihn meist nur für einige Monate beschäftigten, dann ging er auf Wanderschaft. Es gab einen sehr persönlichen Grund dafür, doch war bestimmt auch die allgemeine Lage schuld, denn nach der verheerenden Niederlage im I. Weltkrieg war Deutschland am Boden. Mitte des Jahres 1923 brach die Währung völlig zusammen, die Mark besaß nur noch Hundertstel, dann Tausendstel ihres Wertes, und schließlich bekam man gar nichts mehr dafür. Die Siegermächte hatten die Reparationen auf 132 Milliarden Goldmark beziffert, aber da Staat und Wirtschaft das nicht aufbringen konnten oder auch wollten, besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet, requirierten Kohle und Stahl aus der dortigen Produktion.

Überall im Land gab es Rebellionen und Streiks - die Arbeitslosigkeit stieg im Verein mit der Kurzarbeit bis auf sechzig Prozent an. Die Löhne sanken, die Lebenskosten erhöhten sich ins Unermessliche. Auch in Schlesien hatte es große Streiks der Berg- und Landarbeiter gegeben, beeinflusst zum Teil durch das Beispiel der russischen Revolution, und wenngleich die Handwerker davon weniger betroffen waren, so wirkte sich die schwierige Lage doch auch auf sie aus. Die Wanderschaft nach der Lehre war eine alte Tradition, durch die Arbeitsknappheit aber wurde sie noch befördert.

Der persönliche Grund jedoch betraf die zweite Ehe von Pauls Erzeuger. Da sich der Sohn nach altem Brauch dem Vater unterzuordnen hatte, brachte er ihm zwar Achtung entgegen, doch liebte er ihn nicht so wie die Mutter, die ihm stets Schutz und Hilfe geboten hatte. Aber die Mama wurde plötzlich krank, sie siechte schnell dahin und starb im Juni 1924. Ein herber Verlust für den Siebzehnjährigen, zumal sich der Vater schnell wieder eine Frau ins Haus holte. Sie war jünger als die Verstorbene, und bald wurden neue Kinder geboren.

Noch fand Paul Arbeit in der Nähe Laubans, in Geibsdorf, Kerzdorf, und ließ sich an den Wochenenden regelmäßig zu Hause blicken. Doch die Bindung wurde schwächer. Er dachte nun ernstlich ans Weggehen und verließ die Heimat im Juni 1925 endgültig in Richtung Westen. Sätze der neuen Mutter wie: „Was willst du denn jetzt hier?", als er eines Tages zu Besuch kam, führten zu einer innerlichen Abkehr, die lange anhielt.

Äußere Nikolaistraße mit der Bäckerei Lange in Lauban vor der starken Zerstörung im 2. Weltkrieg