7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: bene! eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

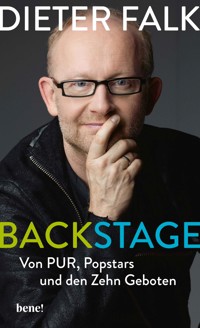

Die Lebensgeschichte des sympathischen Vollblutmusikers Dieter Falk – mit wunderbaren Geschichten über das Leben, die Liebe und sinnstiftende Momente. Er entführte uns mit PUR ins "Abenteuerland", sorgte mit Pe Werner für "Kribbeln im Bauch" und trat in der Pro7-Sendung "Popstars" als Juror vor ein Millionenpublikum: Dieter Falk, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten und Komponisten Deutschlands. Erste Erfahrungen sammelte der Keyboarder, Pianist und Arrangeur in der christlichen Musik-Szene. Bis heute ist er seinen Wurzeln treu geblieben und brachte unter anderem die Pop Oratorien "Die Zehn Gebote" und "Luther" auf die Bühne, vor insgesamt 400.000 Zuschauern und mit 50.000 Mitwirkenden. Seine Autobiografie gewährt Einblicke in die Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern aus der Popmusik- sowie Schlagerszene – und handelt vom Spagat zwischen Musik-Business und Glauben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 215

Ähnliche

Dieter Falk

Backstage

Von PUR, Popstars und den Zehn Geboten

Knaur e-books

Über dieses Buch

Die Lebensgeschichte des sympathischen Vollblutmusikers Dieter Falk – mit wunderbaren Geschichten über das Leben, die Liebe und sinnstiftende Momente.

Er entführte uns mit PUR ins »Abenteuerland«, sorgte mit Pe Werner für »Kribbeln im Bauch« und trat in der Pro7-Sendung »Popstars« als Juror vor ein Millionenpublikum: Dieter Falk, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten und Komponisten Deutschlands. Erste Erfahrungen sammelte der Keyboarder, Pianist und Arrangeur in der christlichen Musikszene. Bis heute ist er seinen Wurzeln treu geblieben und brachte unter anderem die Pop Oratorien »Die Zehn Gebote« und »Luther« auf die Bühne, vor insgesamt 400.000 Zuschauern und mit 50.000 Mitwirkenden.

Seine Autobiografie gewährt Einblicke in die Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern aus der Popmusik- sowie Schlagerszene – und handelt vom Spagat zwischen Musikbusiness und Glauben.

Inhaltsübersicht

AUFTAKT

© Max Falk

Der Saal in Fulda bebt. So etwas haben die 3000 Jugendlichen noch nicht erlebt. Die meisten hält es schon beim zweiten Song nicht mehr auf den Plätzen, sie tanzen und klatschen begeistert mit. Dabei ist »Nun danket alle Gott« ein altes Kirchenlied. Wir aber spielen es in einer Funky-Version. Da bleibt niemand still sitzen.

Doch was ist das? Kurz vor Ende des Liedes geht das Saallicht an. Unserer Anlage wird der Strom abgedreht. Dafür erklimmt der Veranstalter mit einem Mikro in der Hand die Bühne. Seine Worte klingen dumpf in die entstandene Stille, als er erklärt, dass man das Konzert leider an dieser Stelle abbrechen müsse. Dann sagt er so etwas wie ›Man hätte sich in der künstlerischen Aussage von Dieter Falk geirrt‹. Ups.

Ich stehe stumm am Piano und weiß nicht, wie mir geschieht. Der gleiche Mensch, der mich für den heutigen Auftritt und gleichzeitig auch für ein Konzert in Köln engagiert hat, schmeißt uns jetzt von der Bühne! Mein erstes Solokonzert mit Band soll mit einem Rauswurf enden?

Warum? Weil die Musik zu jazzig oder zu mitreißend ist? Oder weil wir ein altehrwürdiges Kirchenlied so auf die Bühne bringen, dass es wieder ins Herz und in die Beine geht?

Okay, unumstritten war unser Auftritt bei diesem Jugendtreffen der pfingstlerisch-charismatischen Freikirche natürlich nicht. Im Hintergrund hat es schon seit Stunden gebrodelt, weil einige Konzertbesucher nicht mit meinem Auftritt einverstanden waren und Druck auf den Veranstalter ausübten. Als dann der erste Song abgeht und die Leute dabei teilweise anfangen zu tanzen, werde ich kurzerhand von der Bühne geholt. Im Publikum pfeifen Hunderte, andere applaudieren, wieder andere verlassen kopfschüttelnd den Saal. Alles in allem entsteht eine Riesenunruhe, und wir packen unsere Sachen. Abends sitzen wir bei einem Bier im Hotel, diskutieren den Vorfall, und Gitarrist Dieter Roesberg sagt: »Na, ob das der liebe Gott so gewollt hätte?«

Ein Freitagabend im November 2006: Die Live-Übertragung des Finales der Pro7-Castingshow »Popstars« kommt aus einem großen TV-Studio in Köln-Mülheim. In der Jury Detlev D! Soost, Nina Hagen. Und ich. Jeder der drei Juroren darf in der Abschlussshow etwas solistisch darbieten. Detlev tanzt, Nina singt. Und ich?

Drei Tage zuvor hat Nina mich gefragt, ob ich sie bei ihrem Song »Somewhere Over The Rainbow« am Piano begleiten kann. Der Song ist wunderschön, Judy Garland sang ihn im Film »Der Zauberer von Oz«. Klar will ich das! Nach der Probe bringt mich Nina auf eine Idee: »Wieso spielst du als Solo eigentlich nicht einen dieser Choräle, die du in den Achtzigerjahren verjazzt hast?«

Eine Choralbearbeitung bei Pro7, und das zur Primetime? Ich kann mir schon das Gesicht des Unterhaltungschefs vorstellen. Also halten wir meinen Part erst mal geheim, der »Falk« spielt halt zwei Minuten irgendwas auf dem Klavier.

Aus »Somewhere Over The Rainbow« entwickelt sich dann im Handumdrehen eine Funky-Version genau jenes Chorals, für den ich 20 Jahre zuvor in Fulda von der Bühne geworfen wurde: »Nun danket alle Gott«. Der Unterhaltungschef überlebt es, die Pro7-Quote an diesem Abend auch – und für mich beginnt eine neue und trotzdem irgendwie gleichzeitig altbekannte Etappe meines Weges: Live-Auftritte mit Instrumentalmusik, meist mit Jazz- und Poparrangements alter Choräle. Wie ein roter Faden zieht sich dieser Bereich des musikalischen Schaffens durch mein Leben.

»Das Schlagzeug ist viel zu laut«, sagt der Hausmeister unserer Freikirche in Siegen-Geisweid am Sonntagmorgen beim Soundcheck kurz vor Gottesdienstbeginn und hat auch gleich eine Lösung parat: Ein dickes Frotteehandtuch soll auf die Snare-Drum geklebt werden, damit unser Drummer ab jetzt nur halb so laut spielt. Musikeralltag im frommen Siegerland anno 1974. Mein zwei Jahre älterer Bruder Martin, heute Musikredakteur beim SWR in Mainz, und ich stehen an diesem Morgen mit den 50 Teens und Twens unseres Jugendchores mit gedämpftem Groove vor der Gemeinde. In den Gesichtern der Kirchenbesucher zeichnen sich sehr unterschiedliche Meinungen zu unserer Musik ab.

Musikalisch ist unsere »Freie evangelische Gemeinde« gut bestückt: Es gibt einen wirklich guten, überregional bekannten Bläserchor, und auch der von unserer Mutter geleitete gemischte Chor kann sich hören lassen. Alle wissen, dass ich ein Chorkind bin. Vor dem Stimmbruch sang ich Alt und Sopran, danach Tenor und Bass. Das volle Programm: Johann Sebastian Bach, Reger und erbauliches Liedgut.

Als Vierzehnjähriger höre ich auf einem Jugendcamp in England die amerikanische Band Living Water und lade sie zu einem Konzert in unserer Kirchengemeinde ein.

Meine Mutter ist fassungslos und fragt: »Bist du verrückt geworden, wer soll das bezahlen? Kommen da überhaupt genügend Leute ins Konzert? Und überhaupt, was essen Amerikaner eigentlich?« Ich lasse mich nicht beirren. Ein Jahr später kommen 14 Amis aus dem Bible-Belt ins provinzielle Siegen, werden in Privatquartieren versorgt und geben ein kostenloses Konzert vor 500 verdutzt guckenden Siegerländern. Wenn eine Band verklärt lächelnder, gut aussehender junger Amis mit Föhnfrisuren im Bee-Gees-Look im Siegen der 70er-Jahre ein Konzert gibt, ist das schon eine kleine Sensation. Auch die Musik ist klasse, groovig und mitreißend. Die mehrstimmigen Gesangssätze sitzen, und das gesamte Publikum ist entzückt über so viel Jugendkultur »made in USA«.

Gut, im Nachhinein betrachtet sind die Texte seeehr einfach gestrickt. Aber es war halt Englisch, und Englisch war »cool«.

Das Konzert versetzt mir einen Kick. Ich bin wie infiziert von dieser Musik. Mit ein paar Freunden reisen wir kurz darauf ins damalige musikalische Eldorado: das Ruhrgebiet. Dorthin holt Bernd Schlottoff, ein Pfarrer aus Herne, immer wieder die »Crème de la Crème« der internationalen Gospelszene zu Konzerten über den Großen Teich. So auch Andraé Crouch mit seiner Band Disciples, die einen derart souligen Gospel aufs Parkett bringt, dass mir auf der Rückreise nach Siegen endlich klar wird: Ich will auch Musiker werden!

Jahre später erfahre ich, dass der Chor von Andraé Crouch auch bei Michael Jacksons Hit »Man in the Mirror« eine wichtige Rolle spielte.

Wieder zu Hause, gründen wir kurz entschlossen jenen Jugendchor, den mein Bruder dirigiert. Ich sitze am Klavier und schreibe die Musik. Texte kommen unter anderem von einem unserer Star-Tenöre, Dietmar Stephan, heute als Chirurg bundesweit führend in der minimalinvasiven Chirurgie.

Unser Chor macht sich ganz gut, nach kurzer Zeit werden wir in andere Kirchengemeinden im Umkreis zu kleinen Konzerten eingeladen. Das Highlight ist ein Auftritt vor 2000 Leuten in der Siegerlandhalle. Mit einigen meiner damaligen, meist älteren Gesangskumpels im Tenor und Bass existiert heute noch ein lockerer Kontakt, denn die Chorzeit damals war intensiv und lebendig: Singen verbindet eben Generationen.

Im zarten Alter von 16 Jahren bin ich ziemlich glücklich. Der Grund ist die Musik. Im Hochgefühl der ersten öffentlichen Auftritte schreibe ich mein erstes umfassenderes Stück. Ich nenne es »Musical«, im Nachhinein betrachtet ist es wohl eher ein »Grusical«, weil ich den Ehrgeiz hatte, auch den Text selbst zu schreiben. Die frömmelnde Pennäler-Lyrik ist dann doch des Guten zu viel, und das Stück bringt es nur zu einer einzigen Aufführung. Die Premiere ist also gleichzeitig auch der Abgesang. Der erste kleine »Flop« einer noch jungen Karriere. Wobei ich sagen muss, dass einige Songs ganz o.k. sind. Ich ahne natürlich auch nicht, dass sie einige Jahrzehnte später eine Art Wiederauferstehung in neuen Werken feiern werden …

Zu dieser Zeit besuche ich das Evangelische Gymnasium in Weidenau, das einen guten Musikzweig hat. Unterricht haben wir bei Ernst-Otto Achenbach; er wird auch mein Klavierlehrer und bereitet mich 1978 auf die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Köln vor. Unter uns Schülern heißt er E.-O. Die meisten Mitschüler betrachten seinen Musikunterricht, der für uns alle Pflicht ist, eher als eine »Abhänge-Stunde«. Man kann E.-O. leicht in Rage bringen, und so gibt es eine Menge Streiche mit ihm – und gegen ihn.

Der spontane Einsatz von Percussion-Instrumenten aller Art während seines Unterrichts ist da noch der harmloseste. Vor Unterrichtsbeginn leihen wir diese aus dem Instrumentenraum und rasseln, kratzen und trommeln immer dann, wenn E.-O. sich ans Klavier setzt und uns den Rücken zudreht. Ich habe Ernst-Otto Achenbach viel zu verdanken. Er ließ mich erstmals in die Musik von Mozart und Beethoven eintauchen, und ich erinnere mich dankbar an tiefe Gespräche, in denen wir uns über Bach und die Beatles genauso gut unterhielten wie über Reger und die Rolling Stones.

Den ersten Klavierunterricht habe ich bei meiner überaus strengen Großtante Hildegard. Jahrelang werde ich von ihr getriezt, und es gibt etliche Unterrichtsstunden, nach denen ich heulend nach Hause renne. In der heutigen Pädagogik ist es ein absolutes No-Go, dass eine Klavierlehrerin dem Schüler auf die Hände schlägt. Damals war das anders. Aber hier, wie auch in späteren Momenten meines Lebens, zählt für mich der Satz, dass »Gott manchmal auch auf krummen Linien gerade schreibt«. Der Zweck heiligt nun wirklich nicht alle Mittel, aber für mich – einen Fußball spielenden Teenie, der selten bis nie übte – war die strenge Art meiner Großtante heilsam und wichtig.

Nein, faul war ich als Kind nicht. Eher selektiv in der Wahrnehmung bestimmter Pflichten.

Während mein Bruder den elterlichen Forderungen meistens folgt, bin ich »independent«. Als Achtjähriger verziehe ich mich nach dem gemeinsamen sonntäglichen Mittagessen schnell in mein Zimmer, setze mich an den Schreibtisch und zeichne irgendwelche Stadtskizzen mit abenteuerlichen Straßenführungen. Außerdem bin ich eine Leseratte. Die griechischen, römischen und deutschen Sagengestalten – Siegfried, Krimhild und Alberich – sind meine Helden. Und die Erfindung der Tarnkappe wäre mir gerne gelungen. Die Vorstellung, im Verborgenen effektiv zu agieren, gefällt mir sehr gut.

Wir wohnen seit Kurzem in einem neuen Haus in der Adlerstraße 3 in Siegen-Geisweid. Mein Bruder Martin und ich haben unsere eigenen Zimmer. Zusätzlich richtet unser Vater unter dem Dach ein Musikzimmer für uns beide ein. Dort steht erst ein Klavier, etwas später dann meine neueste Errungenschaft: ein Fender-Rhodes-E-Piano, das ich mit 15 Jahren von meinem ersten Ersparten in der nahen Großstadt Köln kaufe. Natürlich darf auch eine gute Stereoanlage nicht fehlen. Der einzige Nachteil an unserer neuen Adresse ist, dass man wegen der abschüssigen Straße sehr schlecht Fußball spielen kann. Ich hämmere zwar den halben Tag einen kleinen Fußball an die Bruchsteinmauer unseres Nachbarhauses, richtig befriedigend ist die Situation allerdings nicht. Deswegen der Musikraum unter dem Dach, in dem wir beiden Jungs uns dann ständig aufhalten. Eine weise Entscheidung meines Vaters Alfred. Und die Nachsichtigkeit der Nachbarin in Sachen Fußballwand ist im Rückblick schier unglaublich.

1944 hat man meinen Vater Alfred als Sechzehnjährigen, sozusagen das letzte Aufgebot, als Soldat eingezogen und in den Zweiten Weltkrieg geschickt. Nach fünf Jahren russischer Kriegsgefangenschaft kommt er mithilfe eines Pfarrers ins Siegerland und heiratet 1955 dort meine Mutter Gerda. Sie ist eine patente Musikerin, die – ohne den früh verstorbenen Vater groß geworden – im Ort den Chor leitet und am Klavier sitzt. Zwei Jahre nach meinem Bruder Martin komme ich im Dezember 1959, einen Tag vor Nikolaus, zur Welt.

Mein Vater übernimmt mit einem Kompagnon eine Schreinerei und singt in seiner knappen Freizeit im Chor der evangelischen Kirchengemeinde in Geisweid. Meine Mutter, mein Bruder Martin und ich gehen meistens in die freikirchliche Gemeinde, die 500 Meter weit entfernt liegt. Sonntags findet dort parallel zum Gottesdienst für Erwachsene ein Kindergottesdienst statt, in dem mir schon als fünfjährigem Bengel Gott als Vertrauensperson nahegebracht wird. In meiner Erinnerung geschieht dies nicht zwanghaft, sondern alles wird uns von den Kindergottesdienstmitarbeitern einfühlsam vermittelt. Die bunt bebilderten Wundergeschichten Jesu faszinieren mich am meisten, vor allem die Speisung der 5000. Mein Glaube an Gott entwickelt sich ganz unspektakulär.

Es ist ein – wie man heute so schön sagt – behütetes Elternhaus, in dem ich aufwachse.

Mit meiner kirchlichen Herkunft bin ich in bester Gesellschaft. Wenn Justin Bieber, Whitney Houston, Beyoncée, Mariah Carey oder andere Musiker sagen, dass sie in einem Gospelchor groß geworden sind, rümpft in den USA keiner die Nase. In Deutschland ist das so eine Sache mit den kirchlichen Wurzeln. Der Satz: »Wo wir Deutschen hingrübeln, wächst kein Gras mehr« (Hanns Dieter Hüsch), bringt für mich auch die Befindlichkeit in Sachen Glauben auf den Punkt. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb die christliche Herkunft, zum Beispiel die Mitgliedschaft im CVJM oder in der katholischen Jugendarbeit, im deutschen Showbusiness eher als »unsexy« verheimlicht wird. Nur in Ausnahmefällen outen sich deutsche Showgrößen, dass sie als Jugendliche ihre ersten Auftritte auf kirchlich organisierten Bühnen hatten.

Dabei spielte kirchliche Jugendarbeit in den damals noch internetfreien Zeiten eine wichtige Rolle. Fußball spielen mit anschließendem Würstchengrillen, Gospelchor, Sommerfreizeiten und Bibelarbeit: So schlecht war das nicht. Und wenn der Jugendleiter in Ordnung war, sammelten sich in der Gemeinde viele Jugendliche, egal, ob oder wie viel sie mit Glauben und Kirche am Hut hatten. Ich bin also ein Kind guter kirchlicher Jugendarbeit. Allerdings habe ich mir immer die Rosinen rausgepickt, Negatives manchmal ausgeblendet oder schlichtweg vermieden. Der Bibelkreis zum Beispiel war nicht mein Ding. Missionarische Aktivitäten wurden eingefordert, gemeinsames Singen »frommer« Lieder mit der Jugendgruppe in Siegener Fußgängerzonen anberaumt, Glaubensbekenntnisse wie »Jesus liebt dich!« wurden hochgehalten: »Gott wird’s belohnen!« Diese Gesinnung kam mir merkwürdig vor, und deshalb fragte ich meinen Vater nach seiner Meinung dazu. Alfred Falk lebte seinen persönlichen Glauben eher still nach innen, und eine zu starke missionarische Aktivität war ihm eher suspekt. Im Rückblick fallen mir auch einige andere Weggefährten ein, die damit nicht umgehen konnten. Dies hatte zur Folge, dass sie mit allem brachen und bis heute Kirche und Glauben oft komplett ablehnen.

Nach und nach löse ich mich im Teenageralter von den übergestülpten Forderungen evangelikalen Glaubens. Ich will selber glauben, frei nach Luthers Motto: »Ich will selber denken«. Seelenstriptease in einer Runde von 15 Gleichaltrigen ist nicht meine Sache. Ebenso mochte ich das Gebet in der Gruppe noch nie, vielleicht auch deshalb, weil sich dabei einige fulminant profilieren mussten: je länger das Gebet, desto besser. Meine Sache ist eher das ganz persönliche Gespräch mit Gott im stillen Kämmerlein. Je stiller, desto besser.

Es war gut und wichtig für mich, mir gegenüber einer zu fordernden Frömmigkeit immer wieder meine »Auszeiten« zu nehmen. Bei ewig langen Gebetsgemeinschaften mit den immer gleichen Wiederholungen halte ich es oft nicht bis zum Schluss aus und verlasse deshalb auch schon mal früher eines dieser Treffen.

Familiär ermöglicht mir mein Vater Auszeiten aus dem ambitionierten Musik-Druck meiner Mutter. Sein Spruch »Lass den Jungen mal machen« klingt mir bis heute in den Ohren. Auch die Chance, als eher mittelmäßiger Schüler aufs Gymnasium gehen zu können, verdanke ich meinem Vater. Gleiche Rechte für beide Kinder, war seine Maxime. Und das ist gut so, denn im Gymmi komme ich ganz gut mit, auch wenn es ein Auf und Ab ist. Dann kommt mir die erste Oberstufenreform zu Hilfe, da man nun auch ohne Mathe und Naturwissenschaften im Abi etwas werden kann. Um meinen Traum eines Musikstudiums verwirklichen zu können, brauche ich keinen Numerus clausus. Durch eine Reihe von Nebenfächern, die ich gut beherrsche, gelingt es mir, ein ordentliches Abi hinzulegen.

In jeder freien Minute sitze ich am Klavier, spiele Hits von Elton John, den Bee Gees oder den Carpenters. Letztere sind zwar ziemlich schmalzig, aber da ich zum ersten Mal verliebt bin, kann es nicht schmalzig genug sein. »I’m on the top of the world« läuft tierisch laut im Dachzimmer, ich spiele Klavier und singe so laut es geht. Gut, dass unser Musikzimmer schallisoliert ist. Meine Mutter, die unten im Haus Klavierunterricht gibt, bekommt von alledem nichts mit.

Neben meinem Klassikprogramm übe ich mit mindestens zehnfachem Zeitaufwand alle möglichen Popsongs. Ich lasse die Hits über die Stereoanlage laufen und spiele auf dem Klavier dazu. Das Ganze nehme ich dann mit meinem Kassettenrekorder so auf, dass mein »Live«-Klavier nicht zu laut ist. Später kontrolliere ich das Ergebnis: Wie genau treffe ich rhythmisch den Originalsong? Wie gut ist die Phrasierung im Vergleich zum Original? Verspieler werden sowieso nicht geduldet, und so fange ich mitunter x-mal wieder von vorne an. Dumm nur, wenn der Fehler ausgerechnet gegen Ende passiert. So lax meine schulische Herangehensweise ist, so pedantisch bin ich bei meinen Pop-Klavierübungen. Immerhin will ich Profimusiker werden, und die dem Massenpublikum meist unbekannten Namen der besten Studio- und Sessionmusiker sind mein kleines Einmaleins. Langsam spricht sich herum, dass da im Siegerland ein blonder Jungspund ganz gut Klavier spielen kann.

Als Achtzehnjähriger stehe ich zum ersten Mal in einer katholischen Kirche bei der Eucharistiefeier. Der Priester drückt mir eine weiße Oblate in die Hand. Hätte ich nicht bei der Nachbarin abgeguckt, wüsste ich nicht, was ich jetzt damit tun muss. Neben mir steht Inge Brück, die damals ziemlich bekannte Schauspielerin und Sängerin.

Wer mich ihr empfohlen hat, weiß ich gar nicht mehr.

An einem Sonntag – ich bin gerade 17 – taucht ihr Manager Johannes Giese bei uns in Siegen auf, hört sich unseren Jugendchor mit mir am Klavier an und bittet um ein Treffen. Ich bin überrascht, meine Eltern entzückt, denn Inge Brück kennen sie aus dem Fernsehen. Sie tritt sogar in den großen Shows auf, bei Vico Torriani und Hans-Joachim Kulenkampff.

Im Winter 1977 fährt mich ein älterer Freund in die verlassenste Ecke des Westerwaldes. Hinter Altenkirchen rechts ab in die Büsche …

Irgendwann taucht ein wunderschönes, uraltes, grob gemauertes Landhaus vor uns auf. Vor der Tür steht eine zierliche, attraktive Dame in den Vierzigern, die mich sehr herzlich empfängt: Inge Brück. Sie wohnt hier zusammen mit ihren beiden Managern, Johannes und Josef Giese. Es sind zwei sehr unterschiedliche und meinem Gefühl nach auch irgendwie merkwürdige Brüder. Deren ältere Schwester Maria führt den Haushalt.

Inge bittet meinen Freund und mich ins Wohnzimmer, vorbei an einem knisternden Kamin, zum Flügel. In den ersten beiden Stunden unseres Zusammentreffens spielen wir uns kunterbunt durch die Musikgeschichte. Künstlerisch ist es Liebe auf den ersten Blick. Inges Umfeld sehe ich ein bisschen anders: Josef ist mir immer eine Spur zu laut; sein Bruder Johannes, der auf langen Konzertreisen meist das Auto fährt, ist zurückhaltend, aber megafromm. Und ich ahne: Er würde mich sicherlich sehr gerne zum Katholizismus bekehren.

Mit Inge und ihren beiden »Bodyguards« verbringe ich in den Folgejahren Tausende von Autobahnkilometern mit zum Teil heftigen Diskussionen über Politik, Glauben und Weltanschauung. Obwohl mein Vater, als selbstständiger Schreiner, zeit seines Lebens CDU gewählt hat, bin ich politisch in den 1980ern eher bei der anderen großen Volkspartei zu finden. Inge ist einerseits eine kritische Künstlerin mit vielen freien Gedanken, andererseits erzkatholisch. Ihr Maßstab, auch bei politischen Themen, ist Gottes Wille: Was würde Gott dazu sagen, wenn zum Beispiel Kinder abgetrieben werden? Eine hochpolitische Frage. Inge singt auf vielen Konzertabenden eine Art Antiabtreibungslied, das »Wiegenlied für ein Ungeborenes«. Es fällt mir schwer, sie dabei zu begleiten, denn ich bin anderer Ansicht als sie. Trotzdem ist sie gerade in kontroversen Diskussionen ein meist geduldiger Counterpart, bei dem auch Streit immer Niveau hat. Diskutieren habe ich bei Inge Brück gelernt. Aber auch, dass ich die große weite Welt des Showbusiness mit den dort angesagten Benimmregeln kennenlerne, ist ihr Verdienst. Bei ihr lerne ich das Begleiten am Klavier: sich zurückhalten zu können, an den richtigen Stellen auch mal »Gas zu geben« und überhaupt »dynamisch« zu spielen. Inge ist selbst eine gute Pianistin, spielt mir ihre Ideen vor, und ich übernehme dann am Klavier. Sie ist die beste Lehrmeisterin, die ich mir vorstellen kann.

Als ich sie kennenlerne, habe ich mir gerade zusammen mit meinem Bruder Martin in einem Anflug von Geschmacklosigkeit einen goldenen Opel Ascona gekauft. Damit kurven wir durchs Sieger- und Sauerland – ich natürlich nur auf dem Beifahrersitz. Nach einem halben Jahr, den Führerschein gerade frisch in der Tasche, fahre ich dann selbst mit dem goldenen Blitz fast jeden Freitag zu Inge. Ab dort geht es, querbeet von Bremerhaven bis Berchtesgaden, bundesweit zu Konzerten. Sonntags kommen wir auf der Rückreise erst spätnachts im Westerwald an, und ich fahre anschließend noch zurück nach Siegen, um am Montagmorgen übermüdet in der Schule und später beim Zivildienst am Start zu sein. Kurzum: Ich bin nur auf Achse und kann inzwischen die Reihenfolge der Autobahnraststätten runterbeten.

Inge und ihre Truppe im Westerwald sind für Jahre mein neuer Lebensmittelpunkt, und ich muss heute noch schmunzeln, wenn ich an die Adresse ihres Hauses denke: »Auf’m Heiligenhäuschen«.

Wenn Inge Brück nicht dazwischengekommen wäre, hätte ich den zweijährigen C-Kurs zum Organisten sicherlich beendet. So beende ich den Kurs zum Leidwesen meines Vaters zwei Monate vor der Abschlussprüfung.

Und zum Glück hat er nicht mitbekommen, wie mich eine Weile vorher der Küster während einer Übungsstunde an der Orgel an den Ohren packte und aus der Kirche warf. Dabei hatte ich gar nichts Schlimmes getan. Ich habe nur Rock ’n’ Roll auf der Kirchenorgel gespielt.

Viele Dinge, die ich in 30 Jahren Musikbusiness erlebt habe, habe ich vergessen und einiges auch verdrängt. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, ist manches doch noch sehr präsent. Neben den musikalischen Highlights und auch Flops gab es Lustiges, Merkwürdiges, Tragisches und Skurriles. Vereinzelte Kiffer und Kokser, die dachten, sie kämen mit chemischer Hilfe auf bessere Ideen. Von diesen habe ich mich dann frühzeitig verabschiedet. Oder der Alkoholiker, der direkt nach den Gesangsaufnahmen in den Entzug fuhr, weil er den Rest des Tages nicht durchgestanden hätte. Eine angebliche »Miss Brasil«, die – auf Empfehlung einer Plattenfirma – im Studio etwas vorsingen sollte, allerdings noch nie in ihrem Leben einen Ton gesungen hatte. All das vergisst man nicht. Und natürlich auch nicht die allererste Platte: Nach einer sonntäglichen Probe des Jugendchors spricht mich 1977 einer unserer tiefsten Bässe – Rolf Sprave – an, er hätte ein interessantes Angebot. Der Wetzlarer Verlag Schulte & Gerth bietet ihm einen Solo-Plattenvertrag an, den er aber nur unterschreibt, wenn ich das Album arrangiere. Arrangieren heißt in diesem Fall zum Beispiel, aus einem Lied, zu dem es bislang nur eine Gitarrenbegleitung gibt, ein Musikstück mit größerer Instrumentierung zu »puzzeln«. Mal nur mit Drums, Bass, Klavier und Gitarren. Aber durchaus auch mal mit großem Sinfonieorchester.

Das alles habe ich mir in den letzten Jahren in Grundzügen selbst beigebracht und später mit dem schwedischen Musikproduzenten Nils Kjellström vertieft – einem väterlichen Lehrer, der mir die entscheidenden Tipps und Tricks vermittelte. Nils hat mich drei Jahre zuvor »entdeckt« und möchte mich als hauseigenen Arrangeur seines Labels »Blue Rose« aufbauen.

Rolf Sprave schreibt eigene chansoneske Songs an der Akustikgitarre, die förmlich nach einer modernen Verpackung schreien. Genau mein Fall! Zum ersten Mal darf ich bei einer professionellen Plattenaufnahme im Frankfurter Tonstudio Panne & Paulsen (ungerechtfertigter Branchenjargon: »Pannen und Pausen«) mitspielen. Ich schreibe groß angelegte Partituren und Leadsheets. So nennt man in der Popmusik die Basisnoten mit Gitarrengriffen und wichtigen Melodieteilen für die Band. Dann sitze ich zusammen mit vier Profimusikern im Frankfurter Studio. Es ist Samstag, nachmittags um vier. Der Drummer spielt beim ersten Song merkwürdige Schlagzeug-Grooves, die an einigen, anscheinend zufällig auftretenden Stellen immer wackelig sind. Der Toningenieur fragt ihn mehrfach, ob in seinem Kopfhörer alles korrekt zu hören sei. Da die Frage immer bejaht wird, wissen wir uns keinen Rat. Schließlich gehe ich in die abgetrennte Schlagzeugkabine, um nach dem Rechten zu schauen, und entdecke ein kleines Kofferradio unter dem Drum-Hocker. Von dort führt ein Kabel ins Ohr des Schlagzeugers; und unterhalb des Musikkopfhörers steckt noch ein Knopf im Ohr. Was hier an einem Samstagnachmittag um vier Uhr eingespielt wird, liegt auf der Hand. Wahrscheinlich hat der Schlagzeugrhythmus bei jeder Eintracht-Frankfurt-Aktion bedenklich in die eine oder andere Richtung gewackelt.

Toningenieur Eberhard Panne fackelt nicht lange, schmeißt den Drummer hochkant aus dem Studio und findet sogar direkt einen erstklassigen Ersatz, der mit uns zusammen das Album in drei Tagen einspielt. Rolf Spraves CD – und mein Arrangement-Debüt – heißt bezeichnenderweise »Corpus Delicti«.

Köln, Dagobertstraße, 20 Uhr. Ich bin auf der Suche nach einem Proberaum mit Flügel und horche im Übungstrakt vor jeder Tür, ob drinnen jemand spielt oder ob der Raum frei ist. Hinter einer geschlossenen Tür kann ich keine Geräusche ausmachen, drücke vorsichtig die Klinke herunter und schiebe meinen Kopf durch den Spalt. Im Raum sitzt ein Mädchen mit geschlossenen Augen, reibt ihre Hände aneinander und spricht wie ein Mantra ständig den Satz: »Ich bin Tschaikowski.« Sie scheint in Trance zu sein und mich nicht zu bemerken, jedenfalls fährt sie fort mit ihrer Art der Einstimmung auf den Komponisten, der so großartige Klavierkonzerte geschrieben hat. Nach 16 Monaten Zivildienst in der DRK-Kinderklinik am Siegener Wellersberg habe ich zu dem Zeitpunkt gerade mein Studium an der Kölner Musikhochschule begonnen, an der zwei Jahre zuvor auch mein Bruder Martin sein Studium aufgenommen hat. Zuvor musste ich allerdings erst einmal die Aufnahmeprüfung bestehen.

Sie findet im Mai statt, noch während meines Zivildienstes. Zu allem Übel wird mir im Februar ein verdächtiger Hautfleck am Oberarm entfernt, nicht so schick gelasert wie heutzutage üblich, sondern chirurgisch grobmotorisch aus dem Fleisch gehebelt. Das hat zur Folge, dass an Klavierspiel vier Wochen lang nicht zu denken ist. Ich bin mir deshalb unsicher, ob ich die Aufnahmeprüfung in Köln bestehen werde, und bewerbe mich – ganz der Sicherheitsfanatiker – außerdem noch an der Folkwang-Hochschule in Essen, deren Aufnahmeprüfung zwei Wochen vorher stattfindet. Mit einer in Essen bestandenen Prüfung kann ich anschließend relativ befreit in Köln agieren, und aufgrund der guten brüderlichen Tipps bestehe ich auch dort. Zum Wintersemester 1979 kann es losgehen.