6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

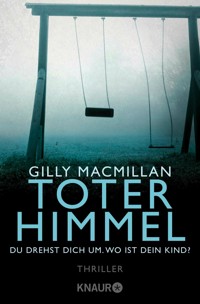

Ein packender Psychothriller über Freundschaft, Verrat und dunkle Geheimnisse. Heimlich haben sie sich nachts davongeschlichen, wie Jungen das eben manchmal tun: Abdi Mahal und Noah Sadler, die besten Freunde, seit Abdi, der Flüchtling, Noahs Schule in Bristol besucht. Doch in dieser verhängnisvollen Nacht wird Noah bewusstlos aus dem Feeder Canal gezogen, und aus dem traumatisierten Abdi ist kein Wort herauszubekommen. Während Noah im Koma liegt und um sein Leben kämpft, soll Detective Inspector Jim Clemo möglichst taktvoll ermitteln – denn Fremdenfeindlichkeit brodelt unter der glänzenden Oberfläche der Stadt. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen, die das Leben beider Freunde und ihrer Familien zu zerstören droht? Alles scheint davon abzuhängen, dass einer der beiden Jungen endlich die Wahrheit ausspricht. Doch der eine kann es nicht. Und der andere wird es nicht tun. Ein fesselnder Thriller voller überraschender Wendungen von New York-Times-Bestsellerautorin Gilly Macmillan, der Autorin von PERFECT GIRL In ihrem neuen Psychothriller Bad Friends - Was habt ihr getan? entführt die New York-Times-Bestsellerautorin Gilly Macmillan ihre Leser in die Abgründe menschlicher Beziehungen. "Fans von Tana French, Ruth Ware und Gillian Flynn werden in der sich langsam auffächernden Handlung lustvoll versinken." (BookPage)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 488

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Gilly Macmillan

BAD FRIENDS Was habt ihr getan?

Thriller

Aus dem Englischen von Maria Hochsieder

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Heimlich haben sie sich nachts davongeschlichen, wie Jungs das eben manchmal tun: Abdi Mahal und Noah Sadler, die beste Freunde sind, seit der Flüchtling Abdi Noahs Schule in Bristol besucht. Doch in dieser Nacht wird Noah bewusstlos aus dem Feeder Canal gezogen, und aus dem traumatisierten Abdi ist kein Wort herauszubekommen. Während Noah im Koma liegt und um sein Leben kämpft, soll Detective Inspector Jim Clemo möglichst taktvoll ermitteln – denn Fremdenfeindlichkeit brodelt unter der glänzenden Oberfläche der Stadt. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen, die das Leben beider Freunde und ihrer Familien zu zerstören droht? Alles scheint davon abzuhängen, dass einer der beiden Jungen endlich spricht. Doch der eine kann es nicht. Und der andere wird es nicht tun.

Inhaltsübersicht

Widmung

Anmerkung der Autorin

Motto

Am Vorabend

Nach Mitternacht

Früher am Abend

Die Ermittlung

Erster Tag

Zweiter Tag

Dritter Tag

Vierter Tag

Fünfter Tag

Der Tag danach

Danksagung

Für meinen Dad.

Du fehlst.

Anmerkung der Autorin

Der Roman Bad Friends spielt in meiner Heimatstadt Bristol. Manche Schauplätze wurden so exakt wie möglich abgebildet, andere wurden zugunsten der Handlung verändert. Die Figuren und Ereignisse in diesem Roman sind fiktiv, und jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen oder tatsächlichen Ereignissen ist reiner Zufall.

du musst wissen

niemand setzt seine kinder in ein boot

es sei denn das meer ist sicherer als das land

Warsan Shire, Home (Heimat)

Am Vorabend

Nach Mitternacht

Ein schwarzes Wasserband durchschneidet die Stadt Bristol unter dem kalten, mitternächtlichen Himmel. Auf der Oberfläche krümmen sich die Spiegelungen der Straßenbeleuchtung und treiben dahin.

Auf der einen Seite des Kanals befindet sich ein Schrottplatz, auf dem Berge zerknautschten Metalls vom Frost glitzern. Gegenüber ist ein leer stehendes Lagerhaus aus Backstein. In den Fenstern fehlen die Scheiben, und auf den Simsen nisten Tauben.

Die samtene Wasseroberfläche auf dem Kanal verschleiert, dass die Strömung darunter heftiger, schneller und stärker ist, als man vermuten würde.

Auf dem Schrottplatz schaltet sich das Licht eines Bewegungsmelders ein, und der Maschendrahtzaun scheppert. Ein fünfzehnjähriger Junge springt herab und landet schwer neben einem Autowrack. Er steht auf und rennt keuchend über den Hof, den Kopf zurückgelegt und mit rudernden Armen. Sein Weg verläuft im Zickzack, und ein oder zwei Mal strauchelt er, doch er rennt weiter.

Hinter ihm scheppert der Drahtzaun ein zweites Mal, wieder hört man jemanden auf dem Boden aufkommen und das Stampfen von Füßen. Noch ein Junge, er kommt schneller voran, mit kräftigen, fließenden Schritten, und er strauchelt nicht. Der Abstand zwischen ihnen wird kleiner, als der erste Junge das nicht eingezäunte Kanalufer erreicht und ihm klar wird, dass er hier nicht weiterkommt.

Sie stehen am Wasser, nur wenige Meter voneinander entfernt. Schwer hebt und senkt sich die Brust von Noah Sadler, und er wendet sich seinem Verfolger zu.

»Abdi«, sagt er. Es klingt flehentlich.

Niemand, dem diese beiden etwas bedeuten, weiß, dass sie hier sind.

Früher am Abend

Am Ende meiner letzten Sitzung mit der Polizeipsychologin Dr. Manelli küssen wir uns unbeholfen.

Es ist mein Fehler.

Vermutlich liegt es an meiner Euphorie, weil die unfreiwilligen Sitzungen mit Dr. Manelli endlich vorüber sind. Das hat nichts mit ihr zu tun, ich mag es nur nicht, mit Fremden mein Leben zu erörtern.

Zum Abschied hatte sie mir einen professionellen Händedruck angeboten – ihre langfingrige Eleganz mit einem einzelnen silbernen Armband um das schwarze Bündchen am schmalen Handgelenk. Ich aber hatte mich nicht im Griff und wollte sie auf die Wange küssen, sodass wir uns in einer peinlichen, hölzernen Umklammerung wiederfanden.

»Entschuldigen Sie«, sage ich. »Wie dem auch sei. Danke.«

»Gerne.« Sie wendet sich ab und rückt ein paar Unterlagen auf dem Schreibtisch gerade, während sich auf ihren Wangenknochen zwei farbige Punkte abzeichnen. »Ich bin auch in Zukunft immer für Sie da, wenn Sie mich brauchen sollten«, meint sie. »Meine Tür steht Ihnen immer offen.«

»Und Ihr Bericht?«

»Wird wie besprochen Ihre sofortige Rückkehr ins Kriminalkommissariat empfehlen.«

»Wann, meinen Sie, werden Sie ihn einreichen? Ich will Sie nicht drängen, aber ich habe auch keine Lust auf weitere Verzögerungen.«

»Sobald Sie das Zimmer verlassen haben, Detective Inspector Clemo.«

Sie lächelt, kann sich eine letzte Belehrung allerdings nicht verkneifen. »Vergessen Sie nicht, dass es lange dauern kann, bis man sich von einer depressiven Phase erholt. Erwarten Sie nicht, dass Ihre Empfindungen – die Wut und die Schlaflosigkeit – völlig verschwinden. Sie müssen sich darauf gefasst machen, dass sie wiederkommen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie davon überwältigt werden, ist das der richtige Zeitpunkt, sich bei mir zu melden, nicht erst, wenn es zu spät ist.«

Damit meint sie, bevor ich im Büro wieder einmal mit der Faust gegen die Wand schlage.

Ich nicke und blicke mich ein letztes Mal im Behandlungszimmer um. Hier drin ist es gedämpft und still, es ist ein Raum für intime Gespräche und quälende Bekenntnisse.

Meine Therapie hatte sechs Monate zuvor begonnen. Es ging darum, mir eine Rettungsleine zuzuwerfen und mich davor zu bewahren, in den Schuldgefühlen und der Reue unterzugehen, die mich nach dem Fall um Ben Finch heimsuchten; ich sollte lernen, das, was geschehen war, anzunehmen und weiterzumachen.

Ben Finch war acht Jahre alt, als er verschwand; der Fall war im Fokus der Öffentlichkeit, und es stand viel auf dem Spiel; wochenlang überschlugen sich die Medien mit sämtlichen Details. Ich quälte mich wegen des Jungen und fühlte mich persönlich für sein Schicksal verantwortlich, doch das hätte nicht sein dürfen. Man muss ein gewisses Maß an professioneller Distanz wahren, andernfalls hat keiner was davon.

Ich glaube, mittlerweile habe ich akzeptiert, was passiert ist, zumindest einigermaßen. Jedenfalls habe ich Dr. Manelli davon überzeugt, dass es so ist.

Während ich die Treppe in Manellis Haus hinunterlaufe, rufe ich meine Chefin im Kommissariat an, den Blick fest auf die Glasscheibe über dem Eingang geheftet. Das Tageslicht dahinter bedeutet meine Freiheit.

Fraser geht nicht ans Telefon, also hinterlasse ich eine Nachricht, in der ich ihr mitteile, dass ich bereit bin, an meinen Arbeitsplatz zurückzukehren, und frage, ob ich morgen anfangen kann. »Ich übernehme jeden Fall, egal was«, sage ich. Und das meine ich so. Alles ist mir recht, solange ich wieder im Rennen bin.

Während ich die baumbestandene Straße, in der Manellis Praxis liegt, auf dem Fahrrad entlangfahre, denke ich darüber nach, wie viel harte Arbeit es mich kosten wird, mir nach allem, was passiert ist, wieder einen Namen zu machen. Es gibt eine Menge Leute, die ich beeindrucken muss.

Doch ich bin in Aufbruchsstimmung, und es scheint nicht unmöglich.

Ich bin voller Zuversicht, sodass ich sogar die ersten Blüten bemerke, und mich überschwemmt eine Welle der Zuneigung für die schöne, quicklebendige Stadt, in der ich lebe.

Aus der Galerie fällt Licht auf die Straße und erhellt den schmutzigen Gehsteig.

Große weiße Buchstaben wurden mit Schablonen auf das Fenster gemalt und kündigen unübersehbar die Ausstellung an:

EDWARDSADLER:

MITFLÜCHTLINGENUNTERWEGS

Darunter folgt in Kursivschrift eine nähere Beschreibung des ausgestellten Werks.

Vertriebene Leben und zerstörte Orte:

Bilder vom Rande des Seins

Das riesige Foto, das im Schaufenster hängt, wird von einem Scheinwerfer angestrahlt.

Darauf ist ein Junge zu sehen. Vor dem Hintergrund eines tiefblauen Himmels, eines azurnen, mit Schaumkronen gesprenkelten Ozeans und einem Panorama zerbombter Gebäude geht der Junge auf die Kamera zu. Er mag dreizehn oder vierzehn Jahre alt sein. Er trägt lange Shorts, Flipflops und ein Fußballtrikot mit abgeschnittenen Ärmeln. Seine Kleider sind schmutzig. Sein Blick richtet sich auf einen Punkt hinter der Kamera, Gesicht und Haltung zeugen von Anstrengung, denn auf seinen Schultern trägt er einen Hammerhai. Dessen blutiges Maul ragt in Richtung der Kamera. Das Maul und eine blutrote Schnittwunde am muskulösen weißen Rumpf wirken erschreckend plastisch gegen die zerstörte Architektur im Hintergrund: Zeichen von Leben, Tod und Gewalt.

Auf dem Weg zum Fischmarkt, Mogadischu 2012, lautet der Untertitel.

Es ist nicht das Bild, das Ed Sadlers Ruf begründete und ihm seine fünf und ein paar Minuten Ruhm einbrachte, nichtsdestotrotz wurde es an einige renommierte Medien verkauft.

Die Galerie ist gesteckt voll. Alle halten Gläser in den Händen und scharen sich um einen Mann. Er steht an der Rückwand des Raums auf einem Stuhl. Er trägt eine kakifarbene Hose, abgestoßene braune Schnürschuhe, einen ausgebleichten Ledergürtel und ein hellblaues Hemd, dessen Falten verraten, dass er es eben erst gekauft hat. Sein sandfarbenes Haar ist am Ansatz etwas dunkler als an den Spitzen, und es ist dichter, als man bei einem Mann in den frühen Vierzigern erwarten würde. Er sieht gut aus – hat breite Schultern und ein kantiges Kinn –, auch wenn seine Frau der Meinung ist, dass seine Ohren ein bisschen zu weit abstehen, um ganz perfekt zu sein.

Er wischt sich über die sonnengebräunte Stirn. Er ist leicht beschwipst, vom guten Bier, dem erstaunlich großen Interesse und der Tatsache, dass diese Nacht den Höhepunkt seiner beruflichen Karriere darstellt, gleichzeitig aber auch ein verheerendes privates Tief.

Es ist gerade mal vier Tage her, dass Ed Sadler und seine Frau Fiona sich mit ihrem Sohn Noah und dessen Onkologin zusammengesetzt und die denkbar schlimmste Prognose bekommen haben. Sie stehen ganz unter dem Eindruck dieses Schocks und haben es bislang für sich behalten.

Jemand klimpert mit einem Löffel an sein Glas, und die Anwesenden verstummen.

Ed Sadlers Kopf und Schulter erheben sich über die Menge, und er zieht ein Blatt aus der Tasche und setzt sich die Lesebrille auf, nimmt sie jedoch gleich wieder ab.

»Ich glaube, das brauche ich nicht«, sagt er und zerknüllt das Papier. »Ich weiß auch so, was ich sagen will.«

Er sieht sich im Raum um und sucht den Blickkontakt mit Freunden und Kollegen.

»Abende wie diese sind etwas ganz Besonderes, denn es passiert nicht oft, dass ich so viele Menschen, die mir wichtig sind, um mich versammeln kann. Es macht mich sehr stolz, dass ich euch mein Werk hier zeigen kann. Es ist die Arbeit eines ganzen Lebens, und es gibt eine Reihe von Menschen, die ich nennen muss, weil es dieses Werk ohne sie nicht gäbe. Zunächst ist da mein guter Freund Dan Winstanley, genau genommen sollte ich jetzt sagen, Professor Winstanley. Wo bist du, Dan?«

Ein Mann im blauen Hemd hebt mit einem verlegenen Lächeln die Hand; sein Haar könnte einen Friseurbesuch vertragen.

»Zuallererst möchte ich dir dafür danken, dass du mich in der Schule jede Woche die Mathehausaufgaben hast abschreiben lassen. Ich denke, es ist lange genug her, damit ich es gefahrlos sagen kann!« Damit erntet er ein Lachen.

»Viel wichtiger aber ist, dass du mir Zugang zu so vielen verschiedenen Orten in Somalia verschafft hast, insbesondere zu Hartisheik, dem Flüchtlingslager, in dem die Fotos entstanden sind, die meine Karriere begründet haben. Dieser Mann hier, Dan, hat mich das erste Mal dorthin mitgenommen, als er SomaliaLink aufgebaut hat. Für diejenigen, die SomaliaLink nicht kennen: Das sollten Sie ändern. Allein durch Dans Sturheit und Geschick ist es zu einer preisgekrönten Organisation geworden, die Unglaubliches für Bildungs- und Aufbauprojekte in ganz Somalia leistet. Sie wurde vor knapp zwanzig Jahren mit dem bescheideneren Ziel gegründet, die Beziehungen zwischen unserer Stadt und der somalischen Flüchtlingsgemeinde zu fördern, aus der viele über Hartisheik und benachbarte Camps nach Bristol kamen. Ich bin sehr stolz darauf dazuzugehören. Dan, solange ich zurückdenken kann, hast du die Dinge für mich gerichtet, doch du warst immer auch meine Inspiration. Was meine geistigen Fähigkeiten angeht, konnte ich nie allzu viel beitragen, aber ich hoffe, dass diese Bilder dabei helfen, deine Arbeit bekannt zu machen. Oft ist es gefährlich, solche Fotos aufzunehmen, und manchmal macht es Angst, aber von der Notwendigkeit bin ich zutiefst überzeugt.«

Spontan wird geklatscht, und einer von Eds Rugbyfreunden ruft etwas dazwischen und bringt ihn zum Lächeln.

»Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich das hier mache, und das ist es, was ich heute Abend vor allem sagen möchte …« Seine Stimme versagt, doch er fängt sich. »Entschuldigt. Was ich sagen will, ist, wie stolz ich auf meine Familie bin und dass ich es ohne sie nicht geschafft hätte. Auf euch, Fi und Noah; ich weiß, es war nicht immer leicht – kleine Untertreibung –, danke; ohne euch bin ich nichts. Ich tu das alles für euch, ich liebe euch.«

Neben ihm verzieht Fiona kurz das Gesicht, und sie ringt schwer um Fassung.

Ed blickt im Raum umher und sucht seinen Sohn. Er ist leicht auszumachen, weil sein Freund Abdi neben ihm steht, einer von nur vier Schwarzen, die sich im Raum befinden, wenn man von jenen auf den Fotos absieht.

Ed hebt die Bierflasche, prostet seinem Sohn damit zu und genießt es, als sich die Wangen des Jungen vor Freude röten. Noah erwidert den Gruß mit seinem Colaglas.

Die Hälfte der Anwesenden murmelt »Aaahh«, bis jemand ruft: »Auf Fiona und Noah!«, und alle die Gläser heben. Der darauffolgende Applaus ist lautstark und steigert sich zu einem Dröhnen, durchsetzt von ein paar Pfiffen.

Ed gibt der Band den Einsatz zu spielen.

Dann steigt er vom Stuhl herunter und küsst seine Frau. Beiden stehen jetzt die Tränen in den Augen.

Um sie herum schwillt der Partylärm an.

Während Abdi Mahad mit seinem Freund Noah der Ausstellungseröffnung beiwohnt, verbringt der Rest seiner Familie den Abend zu Hause.

Seine Mutter Maryam sieht sich eine somalische Castingshow auf Universal TV an. Sie findet die Darbietungen plump und albern, aber zugleich faszinieren sie sie auch, genug jedenfalls, um sie bei der Stange zu halten.

Die Sendung ist ihr heimliches Laster. Sie lacht über eine Frau, die so schlecht singt, dass es wehtut, und runzelt die Stirn beim Anblick zweier Männer, die eine haarsträubende akrobatische Nummer vorführen.

Abdis Vater Nur schläft mit zurückgelegtem Kopf und offen stehendem Mund auf dem Sofa neben seiner Frau. Hin und wieder blickt Maryam zu ihm. Sie hat festgestellt, dass er in jüngster Zeit an den Schläfen ein wenig grauer geworden ist, und bewundert sein Profil. Allerdings fehlt ihm die übliche würdevolle Ausstrahlung, da er laut genug schnarcht, um mit den schrillen Stimmen der Moderatoren im Fernsehen mitzuhalten. Eine neunstündige Taxischicht, gefolgt von einem Gruppentreffen der Gemeinde und einem anschließenden schweren Abendessen mit Freunden, hat ihn ebenso wirkungsvoll außer Gefecht gesetzt wie ein Knüppel.

Als der Moderator eine Rap-Darbietung rühmt, die Maryam für bestenfalls mittelmäßig hält, schnarcht Nur so laut, dass er davon wach wird. Lachend sagt Maryam: »Zeit, ins Bett zu gehen, mein Lieber?«

»Wie lange habe ich geschlafen?«

»Nicht sehr lange.«

»Hat Abdi gesimst?«

»Nein.«

Die Tatsache, dass Abdi zur Fotoausstellung gegangen ist, hat beide beunruhigt. Sie wissen, dass es dabei um Fluchten geht und dass manche der Fotos, die Edward Sadler berühmt gemacht haben, in den Flüchtlingslagern aufgenommen wurden, in denen sie selbst gelebt haben. Ihnen ist ein wenig unwohl dabei.

Abdi hat nie in einem Camp gelebt. Nur und Maryam setzten ihr Leben aufs Spiel, um nach England zu kommen. Abdi sollte nicht erleben, was sie erlitten hatten, nachdem der Bürgerkrieg in Somalia alles, was ihr Leben bislang ausgemacht hatte, unwiederbringlich und gewaltsam ausgelöscht hatte. Sie beide stammten aus wohlhabenden, gebildeten Elternhäusern, in denen sich an manchen Abenden James Brown auf dem Plattenteller drehte und auf den Bücherregalen zwischen italienischer Literatur auch Ernest Hemingway zu finden war, Familien, in denen die Töchter nicht beschnitten und die Kinder nicht dazu erzogen wurden, jene das Land spaltende Stammespolitik fortzusetzen, die schon so bald todbringend sein sollte.

Nur und Maryam hatten sich sehr bemüht, Abdi davon abzubringen, zur Ausstellung zu gehen, doch er wollte nichts davon hören.

»Ihr sollt mich nicht in Watte packen«, sagte er, und dagegen ließ sich nur schwer etwas einwenden. Er ist fünfzehn, selbstbewusst, schlau und wortgewandt. Sie wissen, dass sie ihn nicht ewig behüten können.

Schließlich sahen sie ein, dass sie womöglich glimpflich davonkämen, wenn sich sein Interesse an ihrer Flucht darauf beschränkte, eine Ausstellung zu besuchen; also ließen sie ihn ziehen und wünschten ihm einen schönen Abend.

Maryam schaltet den Fernseher aus, der Bildschirm wird schwarz und offenbart ein paar schmutzige Fingertapser, und sie schnalzt missbilligend mit der Zunge. Morgen früh wird sie sich darum kümmern.

»Machst du dir Sorgen?«, fragt sie ihren Mann.

»Nein, ich hab sowieso nicht damit gerechnet, dass er sich meldet. Lass uns schlafen gehen.«

Während die Eltern mit den üblichen Handgriffen das Sofa zum Bett umrüsten, sitzt Abdis Schwester Sofia Mahad im Zimmer nebenan an ihrem Schreibtisch.

Eben hat sie eine E-Mail ihrer ehemaligen Schulleiterin bekommen, mit der Frage, ob sie bereit wäre, auf dem Berufsinformationstag an ihrer früheren Schule einen Vortrag für die Oberstufe zu halten.

Sofia ist zwanzig Jahre alt und im zweiten Ausbildungsjahr zur Hebamme. Nie zuvor hat sie einen öffentlichen Vortrag gehalten. Sie ist schüchtern und hat solche Situationen wie den Teufel gemieden. Doch die Einladung schmeichelt ihr, insbesondere der Satz, in dem sie als »eine unserer herausragendsten Schülerinnen« bezeichnet wird.

»Stellt euch nur vor«, ruft sie zu ihren Eltern hinüber. »Ich soll einen Vortrag halten!«

Sie nimmt einen der Kopfhörer aus dem Ohr, um die Antwort nicht zu verpassen, aber es kommt keine. Offensichtlich haben sie sie nicht gehört. Später will sie es ihnen von Angesicht zu Angesicht erzählen, beschließt sie, dann kann sie sich auch über das stolze Lächeln auf ihren Gesichtern freuen.

Sie liest die E-Mail ein zweites Mal. »Unsere Zwölftklässler wird bestimmt interessieren«, schreibt die Schulleiterin, »was Sie dazu bewogen hat, Hebamme zu werden.«

Sofia macht, was sie immer macht, wenn sie überlegen muss. Sie steht auf und blickt aus dem Fenster. Draußen sieht sie einen kleinen Park, der menschenleer und still ist, und auf der anderen Seite des Parks einen großen Wohnblock. Die vorhanglosen Fenster geben den Blick frei auf das Leben anderer Menschen, das in allen Schattierungen von warm bis neongrell, manchmal begleitet vom Flimmern eines Fernsehers, erleuchtet wird.

Sie weiß genau, was ihr Ansporn war: Es war die Geburt von Abdi. Ihr Problem ist, dass sie nicht sicher ist, ob sie darüber eine Rede halten kann, zumal keiner in der Familie je offen über die Ereignisse in jener Nacht gesprochen hat. Die Version, die ihre Mutter von Abdis Geburt erzählt, ist äußerst kurz: »Abdi wurde unter dem Sternenhimmel geboren.«

Sofia weiß, dass es nicht die ganze Geschichte ist, denn sie erinnert sich bis ins Detail an jene Nacht. Wie alle Erinnerungen an Afrika ist auch diese intensiv und plastisch. Manchmal wirkt dieser Teil ihres Lebens – der Teil vor England – geradezu hyperrealistisch.

Abdi kam in der Wüste zur Welt, und Sofia hat die Sterne vor Augen. Wie große Wolken wanderten sie über den Himmel. Sie sahen aus wie Zellen, die sich unter dem Mikroskop vervielfältigen. Als der Lastwagen endlich stehen blieb und die Scheinwerfer ausgeschaltet waren, warfen sie ihr milchig helles Licht herunter.

Die Männer ließen Maryam erst vom Lastwagen absteigen, als die Geburt ganz kurz bevorstand. Seit Stunden hatte sie Wehen, zwischen den anderen auf der Pritsche eingequetscht, und in der leeren Weite der Sahara ging es weiter mit den Wehen. Es waren keine anderen Frauen da, die ihr helfen konnten, also war es Sofia, die sich hinkniete und den Kopf ihrer Mutter hielt, den Schweiß auf Maryams Wangen unter den Fingerspitzen, und spürte, wie sich ihr Kiefer verkrampfte. Neben ihnen kauerte Nur und half mit zitternden Händen, den Jungen zu entbinden.

Sofia erinnert sich an die Steine, die sich in Schienbeine, Knie und Fußrücken bohrten. Sie erinnert sich daran, wie das Licht der Sterne und der Mondsichel die unbeständigen Oberflächen der Dünen zum Schimmern brachte. Sie hatte das Gefühl, dass es ihr heller Glanz war, der Maryams Schreie hinauf in den Himmel steigen ließ und ihrem Körper das Baby entlockte.

Barsch erklärten die Schlepper Maryam, dass sie leise sein und sich beeilen solle. Die Silhouette eines jeden von ihnen war mit einem dritten Bein versehen, bestehend aus einem langen Stock oder einem Gewehr. Ungeduldig stützten sie sich darauf, von Gewalttätigkeit durchdrungen und auf Schnelligkeit bedacht, um den maximalen Profit aus ihrer menschlichen Fracht zu schlagen.

Sofia erinnert sich daran, wie die Schneide des Messers im Licht der Taschenlampe aufblitze, als die Männer Abdis Nabelschnur durchtrennten. »Beeil dich! Los, zurück auf den Lastwagen!«, sagten sie, und in ihren Augen lauerte die Drohung, Maryam zurückzulassen, sollte sie sich nicht fügen. Minuten später gebar sie gehorsam die nasse, blutige Plazenta auf dem ausgedörrten Boden, wo der Wind sie mit Sand besprenkelte.

Zurück auf dem Lastwagen, hatten die anderen Passagiere ihre Gesichter gegen den Sand und den Wind in Tücher gewickelt. Maryam verlor das Bewusstsein, ihr schwerer Körper schweißgetränkt und dunkles, blutiges Gewebe zwischen die Beine gepresst. Nur hielt sie im Arm, und sein Atem zitterte, als der Motor aufheulte. Sofia wiegte ihren neugeborenen Bruder. Sie hielt ihn warm. Dicht schob sie ihr Gesicht an das Gesicht des Babys und betrachtete es. Im Sternenlicht musterte sie die verklebten Augen, seinen feucht-weichen Körper und sein Haar und wusste, dass sie ihn liebte.

Während der Lastwagen über die Wüstenpiste schaukelte und schlitterte, schenkte ihr dieser Gedanke trotz aller Angst ein Gefühl von Wärme.

Plötzlich atmet Sofia scharf ein – es ist beinahe ein Keuchen – und wird aus ihren Gedanken gerissen. Sie schreibt eine E-Mail an die Schulleiterin, in der sie sich für die Einladung bedankt und erklärt, dass sie darüber nachdenken wolle.

Als das erledigt ist, gibt sie sich wieder den Gedanken über Abdi hin und darüber, wie merkwürdig es ist, zwischen den Orten geboren zu werden, so wie er, unter den Augen von Schleppern und Schlägern. Wohin gehörte man dann tatsächlich? Wie beeinflusste einen das im tiefsten Innern? Wusste man, dass es Drohungen waren, die einen aus dem verschwitzten, verängstigten Körper der Mutter gezerrt hatten?

Doch sie hält sich nicht allzu lange mit diesen Überlegungen auf, weil sie bald abgelenkt wird vom Brummen, das anzeigt, dass neue Nachrichten in den sozialen Netzwerken eingegangen sind, und von all den anderen Zerstreuungen der Gegenwart.

In dieser Nacht denkt Sofia nicht mehr an Abdi. Ebenso wenig tun es ihre Eltern, wenn man von einer kurzen, schläfrigen Diskussion darüber absieht, ob Abdi sich aus dem Schachklub abmelden sollte, um mehr Zeit für die Vorbereitung auf die Prüfungen in diesem Sommer zu haben, als sie schon unter der Decke liegen. Sie hegen große Hoffnungen, dass er die nötigen Zensuren haben wird, um sich für eine der Eliteuniversitäten zu bewerben.

Nachts bleibt es ganz ruhig in der Wohnung. Erst in den kühlen Morgenstunden klingelt es wiederholt laut und lang an der Tür, bevor die Glocke verstummt wie ein Röcheln auf dem Totenbett, als die Batterie versagt. Nur steigt aus dem Bett und geht an die Tür. Er ist so verschlafen, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann.

»Hallo?«, sagt er. Er kann seinen Atem sehen.

Als Antwort kommt ein Wort, das er schon in jungen Jahren zu fürchten gelernt hat. »Polizei.«

Die Ermittlung

Erster Tag

Es ist ein gutes Gefühl, nach all den Monaten meine Dienstmarke wieder anzustecken. Den Titel Detective Inspector habe ich mir hart erarbeitet.

Die Luft ist frisch und kalt, und auf meiner morgendlichen Fahrt zum Kenneth Steele House, dem Hauptkommissariat der Kriminalpolizei von Bristol, wirkt der Verkehr weniger dicht als sonst. Auf dem neuen Rennrad, das ich mir gekauft habe, als ich Zeit übrig hatte zwischen den Therapiestunden und ermüdenden Lehraufträgen, komme ich gut voran. Die Fahrt fühlt sich großartig an.

Da und dort entdecke ich Spuren und Überbleibsel einer Demonstration, die vor einer Woche im Stadtzentrum stattgefunden hat. In Ufernähe wartet ein Haufen gelber Pylone wie teils gefällte Spielkegel darauf, eingesammelt zu werden. Ein paar mit Brettern vernagelte Fenster setzen Akzente zwischen den spiegelnden Glasscheiben.

Der Aufmarsch begann als geringfügiges Problem, eine hässliche kleine Anti-Einwanderungs-Demo einer Gruppe von Neonazis, wobei der einzige Lichtblick zu sein schien, dass man mit einer äußerst geringen Teilnehmerzahl rechnete. Hätte man richtig reagiert, wäre das Ganze mit ziemlicher Sicherheit nach zwei Stunden im Sande verlaufen, doch die Dinge liefen aus dem Ruder. Mittelgroße Randale und Plünderungen brachten die Polizei in erheblichem Maße in Verlegenheit. Das ganze Debakel hinterließ bei vielen Bewohnern der Stadt einen unangenehmen Nachgeschmack.

Doch ich halte mich nicht mit Gedanken daran auf, als ich die Straße zur Arbeit hinunterrase. Ich bin ganz mit dem Vorsatz beschäftigt, so gut es geht mit erhobenem Kopf durch die Tür ins Büro zu treten.

Detective Chief Inspector Corinne Fraser sieht nicht anders aus als vor Monaten, als ich sie das letzte Mal sah: graue Augen, krauses, schieferfarbenes Haar, das nur unvollkommen durch einen strengen Bob gezähmt wird, und ein Blick, der einen durchdringt wie ein Gehirnscan. Sie steht vom Schreibtisch auf und schüttelt mir herzlich mit beiden Händen die Hand, doch der Ton, mit dem sie mir Glück wünscht, stellt klar, dass ich mich anstrengen muss, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Es ist ein »Willkommen zurück«, doch eines, das durchaus verunsichert. Ein klassischer Fraser.

Die anderen Kollegen begrüßen mich einigermaßen liebenswürdig. Größtenteils auf eine plump-vertrauliche Art, die halbwegs ehrlich rüberkommt, wobei der ein oder andere den Blickkontakt nicht ganz so lange hält, wie man erwarten könnte. Es gibt keinen Grund, mich dafür zu schämen, dass ich in aller Öffentlichkeit ausgerastet bin, hat Dr. Manelli mal gesagt, aber ich schätze, manche meiner Kollegen tun es an meiner Stelle. Ich versuche, es nicht persönlich zu nehmen. Das ist ihr Problem, sage ich mir. Meine Aufgabe ist zu beweisen, dass ich ein guter Polizist bin.

Während der »Morgenandacht«, Frasers täglicher Lagebesprechung, reicht Fraser mir den Fall vom Feeder Canal. Ich habe den Eindruck, dass sie froh ist, einen Trottel gefunden zu haben, dem man die Sache aufbrummen kann. Der Dringlichkeitsgrad erweist sich aus der Tatsache, dass es der letzte Punkt auf der Tagesordnung ist, direkt vor einer Bitte der Hausverwaltung, die Plastikbecher am Wasserspender möglichst mehrmals zu verwenden.

Fraser fordert ein mir vertrautes Gesicht auf, die Details des Falls für mich zusammenzufassen.

Detective Constable Justin Woodley wirft mir ein knappes Lächeln zu und räuspert sich, bevor er von seinem Notizblock abliest. Seitdem er Zeuge wurde, wie ich in den Vorgarten einer Hauptzeugin im Ben-Finch-Fall gekotzt habe, hatte ich nicht mehr viel mit ihm zu tun. Es war die demütigende Reaktion auf eine schlechte Nachricht.

Schnee von gestern, sage ich mir. Halte durch. Ich nicke ihm zu.

»Ein fünfzehnjähriger Junge ist letzte Nacht in den Kanal gefallen, nicht weit von hier, beim Schrottplatz. Er wurde vom Rettungsdienst herausgefischt und in die Kinderklinik geschafft. Er befindet sich in einer sehr schlechten Verfassung, ist auf der Intensivstation, sein Zustand ist kritisch. Da war noch ein zweiter Junge, den man am Kanalufer antraf. Er ist unverletzt, steht aber unter Schock und wird in der Royal Infirmary untersucht.«

»Und jemand vom Kriminalkommissariat soll sich der Sache annehmen, weil …?«

»Wir haben eine Zeugin. Sie gibt an, dass irgendwas Merkwürdiges zwischen den beiden Jungs vor dem Sturz in den Kanal vonstattenging. Sie ist diejenige, die den Notruf gewählt hat. Sie ist noch am Unfallort.«

»Was sagt der Junge, der unverletzt geblieben ist?«

»Bisher hat er mit niemandem gesprochen.«

»Warum nicht?«

»Anscheinend spricht er einfach nicht. Ob er nicht sprechen kann oder nicht sprechen will, wissen wir nicht.«

Woodley klappt seinen Block zu.

»Soweit ich weiß, ist das Opfer ein weißer Junge, und der andere gehört zur somalischen Gemeinde, Fingerspitzengefühl ist hier also von höchster Bedeutung«, schaltet sich Fraser ein.

»Natürlich«, sage ich.

Fraser fährt fort: »Es wird keinen von Ihnen überraschen, dass unser Budget knapp bis inexistent ist, ich werde in diesem Fall also nicht auf den Ermittlungsknopf drücken, wenn es nicht einen triftigen Grund dafür gibt. Wenn wir da den Deckel draufmachen können, lassen Sie uns das tun und die Sache an die uniformierten Kollegen abgeben. Jim, Sie und Woodley werden in der Sache zusammenarbeiten.«

Ein flüchtiger Blickwechsel sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, den diese Tatsache nervös macht.

Woodley und ich gehen zu Fuß zum Schauplatz. Er ist nicht mal eine halbe Meile von Kenneth Steele House entfernt, ein Stück die Feeder Road hinauf, und gehört nicht gerade zu den malerischsten Gegenden von Bristol.

Wir laufen unter einer schmutzigen Betonbrücke hindurch, die voller Graffiti-Tags ist und vier Fahrbahnen von einer Ecke der Stadt in die andere führt. Es ist bedrückend. Selbst an einem schönen Tag wirkt es hier düster, und die Brücke wirft tiefe Schatten.

Die dahinterliegenden Grundstücke an der Uferstraße sind hauptsächlich Warendepots, Lagercontainer und die ein oder andere Autowerkstatt; die meisten sind deutlich abgesichert und von Stacheldrahtzäunen umgeben.

»Meinen Sie, der Fall erweist sich als Besuch am Krankenbett, und das war’s?«, fragt Woodley.

»Weiß nicht. Hängt davon ab, was die Zeugin gesehen hat. Es kann was dran sein oder auch nicht.«

»Sprung oder Stoß?« Es klingt wie ein Aufmacher. Ich hatte vergessen, dass Woodley eine scharfe Zunge besitzt. Ich muss lächeln.

»So ungefähr.«

Woodley räuspert sich. »Um die Sache gleich klarzustellen: Ich habe richtig Mist gebaut. Ich habe Beweismittel in einem Fall verloren.«

Ich brauche einen Moment, bis ich diese Nachricht verdaut habe. Demnach bin ich nicht der Einzige, der angeschossen ist.

»Worum ging es?« Das ist nicht unerheblich.

»Kindesmissbrauch.«

»Hat es den Ausschlag gegeben?«

»Ja. Der Vater durfte zurück in die Familie. Er war schuldig wie nur was. Mein Fehler.«

Es gibt kaum einen übleren Fall, um einen Fehler zu machen.

»Kann jedem passieren«, sage ich, auch wenn mir klar ist, dass ihn das in keinster Weise tröstet. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Es liegt nicht an mir, ihn zu verurteilen, aber mir leuchtet ein, warum Fraser uns beiden die Sache übergeben hat. Wir sind die letzte Wahl für das Team. Gemeinsam werden wir an diesem Fall untergehen oder nicht.

»Wenn Sie mich fragen«, sagt er, nachdem wir eine Weile den Pfad am Kanal entlanggegangen sind, »ich fand Ihre Arbeit bei der Ben-Finch-Sache stichhaltig. Viele andere fanden das auch. Sie haben nach Ihrer Überzeugung gehandelt.«

Ich schaue ihn an. Die Nase wie eine Sprungschanze, an einer kleinen Stelle am Hinterkopf wird das Haar dünner, und diese klugen Augen, die in meinen nach einer Reaktion forschen. Er will auch weiterhin zu den Machern gehören, denke ich. Das ist gut – für uns beide.

»Danke … Ich …« Mir fällt nicht ein, was ich noch sagen könnte. Es scheint mir zu früh, um dieses Gespräch mit einem Kollegen zu führen. Noch bin ich nicht so weit. Woodley drängt nicht weiter.

Kurz darauf bleiben wir am Kanalufer stehen, um den Schauplatz auf uns wirken zu lassen. Das Wasser ist trübe und wenig einladend. Schlammiger, hellbrauner Matsch türmt sich an den Rändern auf, und das Laub entlang des Wassers sieht aus, als habe der lange Winter es endgültig erledigt. Ein paar Hundert Meter östlich kauert ein Angler in Regenklamotten am Ufer.

Neben uns ist ein verlassenes Lagerhaus und eine bescheidene Fußgängerbrücke aus Viktorianischer Zeit, die den Kanal überspannt. Der Weg hinüber ist von Unkraut überwuchert und von Abfall übersät. Die schwarze Farbe schält sich ab wie in einem schweren Fall von Schuppenflechte, und darunter ist die Konstruktion so rostig, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Brücke weitere hundert Jahre halten wird.

Auf der anderen Uferseite sehen wir den Schrottplatz, auf dem sich der Vorfall ereignet hat.

Ich kann mir nicht vorstellen, was zwei Teenager hier zu suchen haben. Es ist eine Industriebrache. Sie müssen hier herumgelungert haben. Sich gegenseitig angestachelt haben, in das Gelände einzubrechen, oder sie waren auf der Suche nach einem Ort, an dem sie heimlich trinken oder einen Joint rauchen konnten.

»Ich denke, der Fall ist ein kleiner Fisch«, erkläre ich. Ich blicke in das trübe Wasser. Nichts als die Räder eines Einkaufswagens, der bäuchlings auf der Böschung liegt, ist darin zu erkennen. »Keine große Sache. Aber immer noch besser als ein Verkehrsdelikt.«

Im Rückblick betrachtet, täuschte ich mich; weder Woodley noch ich erkannten, was diesen Fall tatsächlich ausmachte: wie bedrohlich er war, mächtig und geschmeidig, ohne zunächst allzu großes Aufhebens zu machen, doch dazu imstande, von einem Augenblick zum nächsten seine rasiermesserscharfen Zähne zu blecken. Tatsächlich war dieser Fall alles andere als ein kleiner Fisch, er war ein Hai.

Natürlich war mir das nicht klar. Kein anderer hatte das erkannt, warum also hätten wir es erkennen sollen?

Fraser hätte uns die Sache niemals übertragen, wenn sie etwas geahnt hätte.

Die Dunkelheit über der Stadt schwindet, hält sich nur mehr in Nischen, als die Familie Mahad in der Notaufnahme der Royal Infirmary eintrifft. Sie haben kaum Informationen, nicht mehr als einen dürftigen Abriss dessen, was Abdi passiert ist.

Die Beamten, die die Mahads begleiten, grüßen zwei Kollegen am Hintereingang zur Notaufnahme. Sie sprechen gerade mit einem Mann, der mit dem Rücken an der Mauer lehnt und dessen Haar blutverklebt ist. Er zieht gierig an einer Zigarette. Er spricht von Erlösung. Sein Gesicht liegt zur Hälfte im Dunkeln, doch eine vergitterte Glühbirne strahlt gerade genug Licht ab, dass Sofia erkennen kann, dass seine Pupillen nicht größer als Nadelspitzen sind. Als sein Blick auf Maryam fällt, gerät er in noch größeren Aufruhr.

»Genau das meine ich«, sagt er. »Die tragen so Kleider, damit sie die Bomben darunter verstecken können.« Er taumelt auf die Mahads zu. »Geht doch zurück in euer beschissenes Land! Ihr IS-Schweine, verdammte Terroristen!«

Die Beamten schreiten sofort ein und halten ihn zurück, vorher aber landet ein Spuckeklumpen neben Sofias Füßen.

Sofias Vater stellt sich zwischen seine Familie und den Mann und führt die Frauen ins Krankenhaus. Sein Gesichtsausdruck bleibt gefasst, doch seine Brust hebt und senkt sich. Er weiß, dass es die Worte eines unwissenden und vermutlich auch verrückten Mannes sind, trotzdem schmerzen sie.

Der Wartebereich im Innern ist vollgestellt mit Stuhlreihen in typischer Flughafenanordnung, sodass die Verletzten und Kranken sich die Zeit damit vertreiben können, einander anzustarren. Die Polizeibeamten kümmern sich darum, dass die Familie die Schlange am Anmeldetresen umgeht, und eine Krankenschwester führt sie durch einen schmalen Korridor mit Nischen, in denen Betten stehen, die an einer Seite mit einem Vorhang verhängt sind, um eine spärliche Privatsphäre zu bieten.

Vor einer der Nischen steht ein Polizeibeamter, der sich mit einem Kaffee wach hält. Er tritt zur Seite, damit die Mahads durch den Vorhang schlüpfen können.

Abdi liegt im Bett. Er blickt seine Familie an, scheint sie aber nicht wirklich zu sehen.

Seine Eltern und seine Schwester fahnden in seinem Gesicht nach Hinweisen darauf, was er durchgemacht hat, doch sie finden nichts, was zu ihrer Beruhigung beitragen würde. Er hat kaum Ähnlichkeit mit dem Jungen, den sie lieben.

Das Gesicht ist reglos, in den Augen flackert kein Leben, die Muskeln um seinen Mund zucken nicht, um ein Lächeln oder sanftes Necken anzudeuten. Er hat sich an einen leblosen, starren Ort zurückgezogen.

Bei seinem Anblick spürt Maryam, wie sich dunkle Angst in ihr regt. Sie wagt nicht, Nur anzusehen, weil sie fürchtet, dass sich ihre eigene wachsende Panik in seinem Gesicht spiegelt.

»Oh, Abdi«, murmelt sie.

Sofia sieht zu, wie ihre Mutter sich zu Abdi hinunterbeugt und ihre Wange an seine legt. Maryam versucht, ihn ganz zu umarmen, doch Abdi kommt ihr in keiner Weise entgegen. Sie richtet sich auf und nimmt stattdessen seine Hand. Sofia meint eine ungewöhnliche Energie zwischen beiden zu spüren.

Um das Bett herum ist wenig Platz, doch Sofia und Nur schieben sich aneinander vorbei, um Abdi ebenfalls zu umarmen. Abdi erwidert keinen der Versuche. Beide haben den Eindruck, dass er irgendwie steif wirkt, nicht wirklich anwesend. Sie treten zurück und stehen unbeholfen um das Bett herum, bemüht, ihn nicht anzustarren, und wissen nicht, was sie tun und wohin sie sich stellen sollen.

Sofia wartet auf ein Zeichen der Mutter, denn Maryam gibt in der Familie oft den Ton an, wenn es um die Gefühlslage geht. Sofia ist sich nicht sicher, ob Maryam Abdi ausfragen oder schimpfen wird oder aber die Bettdecke um ihn feststecken und ihm über die Stirn streichen wird. Sie erwartet, dass Maryam eines dieser Dinge, wenn nicht gar alles, tut. In ihrer Vorstellung ist die Liebe der Mutter ein sanfter Regen, der einen sacht durchtränkt, und ist er warm, dann ist es das wunderbarste Gefühl der Welt. Ist er kalt, dann weniger. So oder so ist Maryams Liebe für Sofia stark und unerschütterlich.

Lange, so scheint es, betrachtet Maryam ihren Sohn. Sie blickt zu Nur, der ihre stille Bitte erkennt und ihren Platz an Abdis Bett einnimmt.

»Abdi, wir sind für dich da. Egal was passiert ist, du kannst uns alles sagen.«

Mit dem Handrücken streicht er zärtlich über die Schläfe des Jungen.

Abdi zuckt zusammen und rückt mit dem Kopf auf die andere Seite des Kissens.

Sofia spürt Tränen hochsteigen. Vermutlich, denkt sie, wäre es leichter, Abdi körperlich verletzt zu sehen als in diesem Zustand.

»Ist gut«, sagt Nur zu seinem Sohn. »Alles wird gut. Niemand nimmt dir etwas übel.«

Abdi schließt die Augen.

Doch Nur bohrt weiter. »Abdi, kannst du mir sagen, was passiert ist?«

Nichts. Sofia erträgt es kaum zuzusehen.

In der Nische nebenan behandelt ein Arzt jemanden, und immer mal wieder dringen Brocken des Gesprächs zu ihr durch.

»Warum haben Sie das gemacht?«, fragt der Arzt. Die gemurmelte Antwort des Patienten kann Sofia durch die Trennwand nicht verstehen.

»Abdi.« Der Vater will nicht aufgeben. Es bringt ihn um, dass Abdi nicht reagiert. Sanft schüttelt er den Jungen an der Schulter, und Abdi dreht sich auf die Seite und wendet ihm den Rücken zu.

»Warum?« Der Arzt nebenan erhebt die Stimme.

Nur blickt zu Maryam, und sie zuckt die Schultern. Auch sie hat keine Ahnung, wie sie zu Abdi durchdringen kann. Sie legt die Hand auf den Mund.

»Warum haben Sie das gemacht?«, fragt der Arzt aufs Neue. »Erklären Sie mir, warum.«

Vermutlich war es ein Selbstmordversuch, denkt Sofia. Es ist nicht auszuhalten, dem weiter zuzuhören. Kein Wunder, dass Abdi in diesem Zustand ist. Er sollte gar nicht hier sein.

Während Nur einen weiteren Versuch unternimmt, Abdi zum Reden zu bringen, zieht Sofia mit einem Ruck den Vorhang zur Seite und überrascht den davor sitzenden Polizisten.

»Warum ist mein Bruder hier?«, will sie wissen, ganz ohne die übliche Schüchternheit, weil sie nur daran denkt, dass sie Abdi nach Hause holen will. »Das hier ist nicht der richtige Ort für ihn. Er gehört ins Kinderkrankenhaus. Er ist erst fünfzehn.«

»Wir haben zur Identifizierung nichts als seinen Bibliotheksausweis gefunden, und da er nicht mit uns redet, wissen wir nicht, wie alt er ist«, erwidert der Beamte. Über ihnen flackert eine Neonröhre. »Wir mussten sein Alter schätzen, und weil er groß ist, haben wir angenommen, dass er sechzehn oder älter ist.«

Sofia kümmert die Erklärung nicht. Sie will, dass etwas geschieht.

»Wie auch immer, er ist fünfzehn, und wir wollen ihn mit nach Hause nehmen.« Abdi steht unter Schock, davon ist sie überzeugt, und bestimmt wird er mit ihnen reden und wieder mehr er selbst sein, wenn sie ihn hier nur herausholen können.

Sie wartet ab, bis der Arzt aus der benachbarten Nische kommt, und drängt ihn, etwas zu Abdis Zustand zu sagen.

»Physisch scheint er in Ordnung«, erklärt der Arzt, während er die blutbefleckten Handschuhe abstreift und in den Abfalleimer wirft. »Aber wir haben den Eindruck, dass er womöglich einen Schock erlitten hat. Sie können ihn mit nach Hause nehmen, aber achten Sie darauf, dass er es warm und bequem hat, und behalten Sie ihn im Auge.«

»Hat er irgendetwas gesagt, seit er hier ist?«

Sie denkt daran, wie Abdi sie einmal abgeholt hat, als sie hier im Krankenhaus ein Praktikum gemacht hat. Jeder einzelne Stationsmitarbeiter wurde von ihm überschwänglich begrüßt. Keiner, dessen Hand er nicht geschüttelt hätte, und Fragen über Fragen an den Arzt, der sich Zeit nahm, mit ihnen zu plaudern.

»Ich glaube nicht. Möglich, dass er von den Erlebnissen traumatisiert ist.« Der Arzt scheint Mitleid mit ihr zu haben und schenkt ihr noch ein wenig Zuspruch. »Wenn er zu Hause zur Ruhe kommt, wird es ihm bestimmt besser gehen als hier.«

Während ihre Eltern fort sind, um die Entlassungspapiere auszufüllen, nimmt Sofia Nurs Platz am Kopfende von Abdis Bett ein.

»Okay«, sagt sie. »Ich lass dich in Ruhe. Bald gehen wir nach Hause.«

Sie legt die Hände in den Schoß und denkt daran, wie Abdi ihr als Baby, sobald er sich fortbewegen konnte, überallhin folgte und alles, was sie tat, imitierte. So intensiv sie sein Gesicht in den Minuten nach seiner Geburt betrachtet hatte, so gründlich beobachtete er ihres millionenfach in den folgenden Jahren. Sie erinnert sich an sein zahnloses Lächeln, das Lächeln mit den Babyzähnen und jenes mit den Zahnlücken, und schließlich jenes, als die frisch durchgebrochenen zweiten Zähne in seinem Kindergesicht noch zu groß wirkten. Sie spürt, dass sie beide bei seiner Geburt eng miteinander verbunden wurden und es immer bleiben werden.

Wenn er zu Hause ist, wird er reden können, sagt sie sich, und sie sagt es auch laut zu ihren Eltern, als sie ans Bett zurückkehren.

Die Polizisten begleiten sie aus dem Krankenhaus und bieten ihnen an, sie nach Hause zu bringen.

Als sie den Parkplatz verlassen, fällt Sofias Blick auf die Kinderklinik nebenan. Man hat ihr gesagt, dass Noah dort behandelt wird. Kein Wunder. Ihn würde man niemals für einen Sechzehnjährigen halten.

Noahs Zustand ist kritisch. Das hat die Polizei Abdi erzählt, vermutlich um ihn zum Reden zu bringen. Sie fragt sich, ob das klug war.

Außerdem fragt sie sich, was Abdi gesehen hat und was er und Noah gemacht haben.

Wenn sie schluckt, schmeckt sie nichts als Angst.

»Noah«, sagt Mum. »Kannst du die Augen aufmachen, Schatz?«

Ich kann nicht.

Sie bittet mich, ihre Hand zu drücken, doch auch das schaffe ich nicht. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen.

»Und?«, fragt Dad.

»Nichts.«

Ich habe den Eindruck, dass Mums Griff um meine Finger fester wird, dann sagt sie etwas lauter als vorher: »Noah! Liebling, hörst du mich? Kannst du meine Hand drücken, Noah, nur ein kleines bisschen?«

Mein erster Gedanke ist, dass es mir später gelingen wird, ganz bestimmt. Dann aber bin ich mir nicht mehr so sicher, weil im Augenblick alles irgendwie ein grauer Nebel ist. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Nur eine Sache weiß ich genau: eine Erinnerung aus allerjüngster Zeit. Die unvergessliche, unabänderliche Tatsache, dass ich das eine Gespräch hatte, in dem sie dir erklären, dass endgültig Feierabend ist und daran nicht mehr zu rütteln ist.

»Wie viel Zeit haben wir?«, fragte Mum Sasha an dem Tag, an dem wir die Nachricht bekamen. Wir waren auf der Kinderkrebsstation in dem Zimmer, in das sich die Eltern zurückziehen können, wenn ihnen alles ein bisschen zu viel wird. Doch nur die Familien, die neu auf Station sind, benutzen es, weil alle anderen wissen, dass es auch das Zimmer der schlechten Nachrichten ist. Also meidet man es wie die Pest.

Sasha ist meine Onkologin. Ihr voller Name ist: Dr. Sasha Mitchell, mit einer ganzen Reihe von Buchstaben hinterher, aber sie ist seit acht Jahren meine Ärztin, also sind wir ganz klar beim Vornamen.

»Genau kann ich das nicht vorhersagen«, antwortete sie. »Es tut mir leid.« Sie hielt Mums Hand, und darüber war ich froh, weil Mum so aussah, als würde sie sich in Luft auflösen, wenn niemand sie körperlich festhielte. »Vorausgesetzt, es passiert nichts Unvorhergesehenes, schätze ich, es sind ein paar Monate. Wir können darüber reden, wie wir Noahs Symptome lindern, damit die Zeit so schön wie möglich wird, mehr aber, fürchte ich, können wir nicht tun.«

Schweigen.

»Es tut mir sehr leid«, wiederholte Sasha. Ich wollte nicht, dass sie mich ansieht.

Dad war an dem Vormittag nicht dabei. Er war auf dem Rückflug von irgendwoher nach Bristol.

Meine Lieblingskrankenschwester Sheila saß mit im Zimmer im Kreis der schlechten Nachrichten. Wie Sasha versorgt sie mich schon seit vielen Jahren.

Auf ihrem Schoß lag meine Krankenakte, ein Papierstapel, der so dick ist, dass niemand ihn bisher digitalisiert und ins System übertragen hat. Die Akten sind in diversen Pappordnern abgeheftet, jeder davon vollgestopft mit Unterlagen voller Eselsohren und Kaffeeflecken, die mit Klammern zusammengehalten werden. Sie folgen mir durch das Krankenhaus, wohin auch immer ich zur Behandlung geschickt werde. Die Rollwagen sehen aus, als müssten sie unter ihrem Gewicht zusammenbrechen, und die Schwestern tragen sie auf zwei Armen. Darin ist alles dokumentiert, was man hier mit mir angestellt hat. Familien, die noch nicht so lange Teil des Systems sind wie wir, beäugen sie ängstlich. Eine von Sheilas Tränen sickerte in den Pappdeckel. Ich überlegte, was das Krankenhaus damit anstellen würde, wenn ich weg war. Vermutlich schmissen sie das Ganze in den Müll.

Logisch, dass ich im Zimmer der schlechten Nachrichten das Heulen anfing. Die drei scharten sich um mich, auf meinem Rücken kreuzten sich ihre Arme, und Mum sagte: »Noah, Liebling, Noah.«

Ich sagte: »Aber es gibt doch noch so viele Sachen, die ich machen muss.«

Auf dem Rückweg in mein Zimmer, zusammen mit Mum, Sheila und dem Infusionsständer auf Rädern, an den ich angeschlossen war, fiel mir auf, dass die anderen Stationspfleger den Blick abwandten. Sie wussten Bescheid. Ich wollte, dass sie mir ins Gesicht sahen. Absichtlich stieß ich mit dem Ellbogen ein Tablett herunter, das jemand leichtsinnig abgestellt hatte. Spritzen und Ampullen klackerten über das Linoleum. Der vierte Stock der Kinderklinik von Bristol ist in Blau gehalten, falls es euch interessiert. Blaue Böden, blaue Wände. Die Ampullen rollten richtig schön weit. Mir kam es so vor, als ob sich alles in Zeitlupe abspielte.

Meine Gedanken werden von Mums Stimme unterbrochen. Sie spricht langsam, als wäre ich schwer von Begriff oder taub.

»Schatz, du hattest einen Unfall. Du bist in den Kanal gefallen und hast dir unter Wasser den Kopf angehauen. Die Ärzte haben dich in ein künstliches Koma versetzt, weil sie denken, dass es dir auf diese Weise bald besser geht. Du bist auf der Intensivstation.«

»Erinnerst du dich daran, wie du gestern Abend am Kanal warst?«, fragt Dad.

Der Kanal: schwarzes Wasser, die Oberfläche eine zähe, glatte Membran, bis zu dem Augenblick, da ich auftraf und die Kälte meine Brust umklammerte.

»Mit Abdi?«, fügt er hinzu.

»Hör auf«, sagt Mum.

»Vielleicht erinnert er sich.«

»Er ist noch nicht einmal bei Bewusstsein.«

»Warum sprichst du dann mit ihm und sagst, dass er deine Hand drücken soll?«

»Weil ich der Meinung bin, dass es ihm guttut, wenn wir mit ihm reden, aber nicht, wenn wir Fragen stellen, die ihn beunruhigen. Wir wissen ja nicht, was passiert ist.«

»Es war ein Unfall. Was soll es sonst gewesen sein?«

»Darüber werde ich jetzt ganz bestimmt nicht reden. Ich habe gerade gesagt, dass ihn das womöglich beunruhigt.«

Sie hat die Stimme gesenkt, aber ich erkenne den Tonfall, den sie benutzt, um ihm klarzumachen, dass sie es besser weiß. Und sie weiß es besser. Dad ist nie lange genug zu Hause, um wirklich alles zu verstehen, was mit meiner Behandlung zu tun hat.

Eine Weile schweigen meine Eltern, bis Mum sagt, dass sie aufs Klo geht. Dad wartet ab, dass ihre Schritte verklingen, dann redet er wieder mit mir.

»Du bist ein zäher Kerl, Junge, du stehst das durch. Wir haben Pläne, Noah, und die werden wir durchziehen. Es wird nicht so zu Ende gehen.«

Er spricht von meiner Löffelliste. Die To-do-Liste haben wir gemacht, als er ins Krankenhaus kam, nachdem ich die Nachricht bekommen hatte. Die ganze Nacht lag er mit mir auf dem Bett, er roch nach Flughafen und fremden Ländern, und mit dem stummeligen Bleistift, den er immer in der Hemdtasche herumträgt, schrieben wir die Liste. Gemeinsam schraubten wir das Ganze auf dreizehn Punkte herunter. Ich weiß schon, dreizehn ist eine Unglückszahl, aber wahrscheinlich könnt ihr nachvollziehen, dass mich das unter den gegebenen Umständen nicht allzu sehr kümmert.

Punkt 1 auf Noahs Löffelliste: Niemandem sagen, dass ich sterbe. Noch nicht einmal Abdi.

»Bist du dir da ganz sicher?«, fragte Dad.

»Absolut.« Ich wollte die letzten paar Wochen die Dinge auf meine Weise machen, und das geht nicht, wenn alle um dich herum heulen oder sich komisch benehmen.

In der Nacht hatte Dad Bartstoppeln am Kinn. Ich hatte immer mal Stoppeln haben wollen, aber so weit würde es jetzt nicht mehr kommen.

Der Krebs war ein mieser, fetter Dieb, stellten wir an diesem Abend fest. Er hatte mir seit der Diagnose so viel gestohlen – Dinge, die ich unternehmen wollte, Freunde, die ich finden wollte, Erfahrungen, auf die ich nicht verzichten wollte, ganz normales Zeug –, und jetzt, wo er beschlossen hatte, die Unterschrift unter mein Todesurteil zu setzen, nahm er mir auch noch meine Zukunft weg.

Ich bemerke, dass etwas auf meiner Hand liegt, wahrscheinlich hält jemand sie fest. Bestimmt ist es Dad, denn er redet wieder mit mir oder versucht es zumindest. Ich kann heute nicht feststellen, wie warm er ist, aber ich weiß, dass seine Hände immer wärmer sind als die von Mum.

»Ich wünschte, wir hätten dir das Schwimmen richtig beibringen können.« Seine Stimme versagt.

Vor der Diagnose hatte ich Schwimmunterricht, aber wenn sie mit der Behandlung anfangen, setzen sie dir einen dauerhaften Zugang in die Brust. Man nennt es Port. Er ist dazu da, dir jederzeit die fiesen Medikamente reinpumpen oder Blut abnehmen zu können, ohne dass man Nadeln reinstecken muss.

Sasha war echt cool, als ich mal ausgeflippt bin wegen der Medikamente, die sie mir gegeben haben; ich hatte mitbekommen, wie ein Krankenpfleger sagte, dass sie deine Haut verbrennen. Auf ihrem Smartphone zeigte sie mir das Foto einer kleinen lila Blume.

»Erstens«, sagte sie, »kann dir dieses Medikament die Haut nicht verbrennen, weil du eine Kanüle hast und wir es direkt durch den Zugang injizieren. Und zweitens, sieh dir diese Blume ganz genau an. Sie heißt Immergrün, aus ihr wird die Medizin für deine Chemo gemacht. Wenn du heimkommst, dann geh mal in den Garten und schau, ob du eine findest. Sind welche da, dann sag ihnen kurz Hallo, denn sie machen vielleicht nicht viel her, aber sie werden beim Bekämpfen der Krebszellen ganze Arbeit leisten. Für den Augenblick ist diese Blume deine Freundin.«

Tacheles-Sasha. So nennt Dad sie, und es stimmt. Schon als ich klein war, mochte ich ihre direkte Art.

Egal, der Port mag eine gute Sache gewesen sein, aber er war auch ein Riesenscheiß. Er durfte nicht nass werden. Der Schwimmunterricht endete, bevor ich mehr als eine Beckenbreite weit schwimmen konnte. Echt erbärmlich.

Dad macht weiter mit seiner Selbstgeißelung, die Mum immer zum Wahnsinn treibt. »Wir hätten darauf achten sollen, dass du besser schwimmen lernst.«

Fängt er mal an mit der »Hätten-wir-nur«-Nummer, ist klar, dass er sich nicht mehr halten kann, und genauso ist es.

Eine Maschine fängt an zu piepsen.

»Verdammt, ich habe dich ausgelöst«, sagt Dad. Das passiert ihm dauernd. Mum weiß, wie man geschmeidig wie eine Katze um mein Bett herumstreicht, er aber stolpert, verhakt sich in den Schläuchen oder rumpelt gegen die Apparaturen.

Ich höre das metallische Geräusch, als die Vorhangringe zur Seite ratschen.

»Entschuldigung«, sagt Dad. »Ich glaub, das war ich.«

Da muss ein Pfleger sein. Sie sind schnell hier auf der Kinderintensiv. Ich bin beeindruckt, aber eigentlich ist es ja klar.

»Ich bin nicht sicher, ob Sie es wirklich waren«, antwortet der Pfleger. »Ich rufe den Assistenzarzt.«

In meinem Kopf nimmt der Druck zu, wird immer stärker.

»Was ist los?«, fragt Dad.

»Machen Sie bitte Platz.« Eine neue Stimme.

»Noah!«, schreit Dad. »Noah!«

»Treten Sie zurück!«

»Laden. Zurück!«

Auf meiner Brust landet ein Hammerschlag.

Vor meinem inneren Auge bricht das Wasser über mir zusammen und zerrt mich fort. Meine Lungen brennen. Über der Wasseroberfläche erkenne ich Abdi. Er sieht verschwommen aus. Er wirkt ebenso wenig körperlich wie miteinander verschmelzende Schatten. Er ist da und auch nicht da.

Er sieht zu, wie ich untergehe.

Detective Constable Woodley und ich treffen die Zeugin in einem der Container auf dem Schrottplatz an. Bei ihr ist ein uniformierter Beamter, der es sich ein bisschen bequemer gemacht hat, als er sollte. Schnell steht er auf, als wir hereinkommen, und sieht dabei aus wie ein Kind, das man mit der Hand in der Keksdose ertappt hat.

Ein Heizlüfter bläst unangenehm heiße Luft in den kleinen Raum; die Steckdose, an der er hängt, ist halb von der Wand gefallen. Rechnungen und Bestellformulare bedecken den Schreibtisch, der den größten Teil des Raums einnimmt. Ein Packen gelber Schutzhelme und Warnwesten hängt an einem Garderobenständer, neben einem Schlüsselbrett, einer Hundeleine und einem Fotokalender mit Sportwagen.

In einem solchen Industriegebiet hätte ich nicht mit so einer Zeugin gerechnet. Sie ist jung, vermutlich in den späten Zwanzigern, gut aussehend, und wirkt, von den dunklen Augenringen abgesehen, die zweifellos der langen Nacht zuzuschreiben sind, sehr gepflegt.

Sie steht auf und gibt mir die Hand, als wir einander vorgestellt werden, und ihre Geste ist selbstbewusst. Unter dem perfekt sitzenden Blazer trägt sie nur eine leichte Bluse, und mir wird klar, warum der Heizlüfter auf Hochtouren läuft. Hautenge Jeans und sehr hohe Stöckelschuhe runden das Outfit ab. Ich danke ihr, dass sie auf uns gewartet hat.

»Ich war dabei, etwas aus meinem Lagercontainer dort drüben zu holen.« Sie deutet auf ein paar flache Gebäude hinter dem Schrottplatz. »Es war kurz nach Mitternacht.« Sie ist gefasst, ihre Stimme ist ruhig.

»Was haben Sie dort geholt?«

»Waren. Ich besitze ein Dessous-Geschäft. Hochwertig – bevor Sie voreilige Schlüsse ziehen. Es ist in Clifton.«

Meine eigene Wohnung liegt am Rand von Clifton, nicht weit von dort, wo auch die Familie des Jungen wohnt, der beinahe ertrunken ist. Clifton besteht größtenteils aus breiten Alleen mit viktorianischen Villen, hinter denen oft schicke umgebaute Remisen versteckt sind. Einige sehr hübsche Parks und die berühmte Hängebrücke vervollständigen das Bild, und die Immobilien hier gehören zu den teuersten der Stadt. Die Geschäfte sind meist klein, elegant und hochpreisig. Ich glaube, ich weiß, welcher ihr Laden ist. Es gibt nur einen, in dessen Schaufenster die Puppen winzige Spitzenfetzen mit außerordentlich hohen Preisschildchen tragen.

Als könnte sie meine Gedanken lesen, wirft mir die Zeugin ein Lächeln zu, das gleichzeitig liebenswürdig und wissend ist, und ich muss mich beherrschen, es nicht instinktiv zu erwidern. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie Woodley feixt.

»Machen Sie das oft, dass Sie mitten in der Nacht Waren holen?«

»Nein, normalerweise nicht, aber ich war gestern Abend unterwegs und habe erst auf dem Heimweg die Nachricht gesehen, dass wir Nachschub bräuchten.«

»Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben?«

»Ich habe eher etwas gehört. Ich war dabei, mein Auto zu beladen, als ich Geschrei hörte. Anfangs hat es mich nicht besonders gekümmert, weil es so klang, als riefe einer jemand anderen herbei, aber dann wurde es heftiger.«

»Konnten Sie verstehen, was sie sagten?«

»Nicht richtig, aber es klang wie ein Name, so als wäre es dringend. Es war nicht ganz klar, woher es kam, aber ich dachte, wahrscheinlich vom Schrottplatz.«

»Konnten Sie irgendwas sehen?«

»Nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich sperrte das Lager ab, weil ich ein bisschen beunruhigt war, und setzte mich ins Auto. Als ich am Schrottplatz vorbeifuhr, konnte ich zwei Menschen am Kanalufer erkennen. Es sah nach zwei jungen Kerlen aus.«

»Haben Sie das vom Auto aus gesehen?«

»Ich habe mich nicht getraut auszusteigen.« Ihr Blick flattert, als sie mich ansieht, als frage sie sich, ob ich sie wegen dieses Eingeständnisses verurteile. »Irgendwas hatten die beiden an sich.«

»Können Sie ein bisschen genauer beschreiben, was Sie damit meinen?«

»Sie hatten etwas Bedrohliches.«

»Haben Sie beobachtet, dass sie gewalttätig wurden?«

»Sie haben sich geschubst und gestoßen.«

»Ist auf diese Weise einer der beiden im Wasser gelandet?«

»Das kann ich nicht sagen, aber dazu muss man kein Hellseher sein, oder? Der eine von beiden war viel größer als der andere.«

»Aber den Sturz selbst haben Sie nicht beobachtet?«

»Nein. Ich war nämlich dabei, mein Telefon herauszuholen, um Sie anzurufen.«

»Und was war, als Sie das nächste Mal hingeschaut haben?«

»Da stand nur noch einer am Ufer und blickte ins Wasser.«

»Hat er versucht, dem Jungen im Wasser zu helfen?«

»Nicht, soweit ich erkennen konnte.«

»Hat er versucht wegzurennen?«

»Nein.«

»Hat er Sie bedroht?«

»Nein. Er hat mich nicht bemerkt. Ich habe mich sogar gefragt, ob die beiden eine Macke hatten.«

»Wie kommen Sie darauf?«

Ihr Blick huscht zur Seite. »Einer der beiden, ich glaube, der, der hineingefallen ist, ist vorher so ein bisschen herumgetorkelt.«

»Wie sah das aus?«

»Irgendwie zur Seite gekrümmt. So in der Art.«

Sie steht auf und spielt ein skurriles, betrunkenes Taumeln vor. Woodley und ich wenden den Blick ab, bis sie sich wieder hinsetzt. Der Raum ist eng, und sie hat eine üppige Figur.

»Haben Sie gesehen, wie die beiden auf den Schrottplatz draufgekommen sind?«

»Nein. Über den Zaun geklettert vermutlich.«

»Die Sanitäter mussten die Kette am Haupttor durchschneiden, also muss es wohl so gewesen sein, außer der Zaun hat irgendwo ein Loch«, sagt Woodley.

Trotz der Hitze überläuft die Zeugin ein Frösteln. Sie wirkt müde.

Wie aufs Stichwort beginnt auf dem Schreibtisch zwischen uns ein Handy zu brummen und zu tanzen. Es steckt in einer glitzernden Hülle. Sie nimmt es und wirft einen Blick auf das Display. Kurz zögert der Finger, bevor sie den Anruf abweist.

»Mein Lebensgefährte.« Sie legt das Handy behutsam ab.

»Sollen Sie ihn zurückrufen?«

»Nein, ist okay. Wir haben schon telefoniert. Er macht sich nur Sorgen.« Die Art, wie sie es sagt, lässt mich einen Augenblick innehalten, nur um zu sehen, ob sie das noch ausführt. Sie tut es; das tun sie fast immer. Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, die Dinge zu erklären.

»Er meint nicht, dass ich in Gefahr bin. Er will bloß, dass ich nach Hause komme, wissen Sie.«

Ich bemerke einen kleinen Lippenstiftfleck auf ihren Schneidezähnen, als sie mir ein Lächeln zuwirft, das eher einer Gesichtsmuskelübung ähnelt als einer Darbietung von Herzlichkeit.

»Natürlich«, sage ich. »Das ist verständlich.«

Verlegen drückt sie die Arme zusammen, wobei sie einen Blick auf etwas Spitze freigibt, als die Bluse auseinanderklafft. Der Heizlüfter bläst immer noch heiße Luft heraus, und Woodley und ich zupfen an unsere Hemdkrägen.

»Also, um es ganz richtig zu verstehen, Sie haben nicht gesehen, was in exakt dem Moment passiert ist, als einer der beiden Jungs in den Kanal fiel, weil Sie da gerade Ihr Handy aus der Tasche geholt haben?«

»Ich habe es nicht gesehen, aber gerade als ich die Nummer eingegeben habe, hörte ich ein Platschen, und als ich wieder aufsah, war der weiße Junge weg. Da stand nur noch der schwarze Junge und schaute aufs Wasser.«

»Von dort, wo Sie saßen, waren Sie in der Lage, die Hautfarbe der Jungen zu erkennen?«

»Nein, aber danach habe ich sie gesehen.«

»Wonach?«

»Nachdem der Rettungswagen da war und ihn aus dem Wasser gezogen hat. Ehrlich, es hat mich überrascht, dass er noch gelebt hat. Mir ist unerklärlich, warum der andere Junge nichts getan hat, um ihm zu helfen. Wenn ich nicht bei Ihnen angerufen hätte …«

»Sie haben das Richtige getan.«

Sobald sie draußen ist, schalte ich den Lüfter aus und lasse die Tür offen stehen. Woodley und ich blicken ihr hinterher, wie sie über den Hof zu ihrem Auto geht, das vor dem Eingang steht. Es ist ein kleiner Mercedes der Oberklasse, sportlich und schnell.

»Was meinen Sie?«, fragt Woodley.

»Sie kann nicht wirklich eine Straftat bezeugen.«