6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

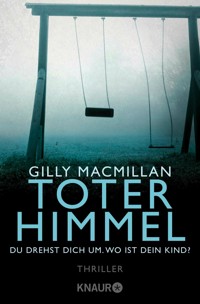

Niemand ist ohne Schuld in diesem raffinierten Psychothriller aus England: Ein brutaler Mord an zwei 11-jährigen Jungen hat vor 20 Jahren ganz Bristol erschüttert. Mit dem geistig zurückgebliebenen Sidney Noyce, den die Jungen wiederholt terrorisiert hatten, schien der Mörder schnell gefunden. Doch Noyce beteuerte all die Jahre seine Unschuld – und hat sich schließlich in seiner Zelle erhängt. Als der alte Fall dadurch wieder in die Medien gerät, kehrt der beste Freund der beiden Ermordeten nach Bristol zurück: Mithilfe eines True-Crime-Podcasts will der Journalist Cody Swift diejenigen zum Reden bringen, die allzu lang geschwiegen haben – doch ist er der Wahrheit wirklich gewachsen? »Sieben Wahrheiten« ist ein subtiler, wendungsreicher Psychothriller um Schuld und das trickreiche Spiel mit Wahrheiten. Von der englischen Bestseller-Autorin Gilly Macmillan sind drei weitere raffinierte Psychothriller auf Deutsch erschienen: • »Toter Himmel – Du drehst dich um. Wo ist dein Kind?« • »Perfect Girl – Nur du kennst die Wahrheit« • »Bad Friends – Was habt ihr getan?«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 487

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Gilly Macmillan

Sieben Wahrheiten

Thriller

Aus dem Englischen von Maria Hochsieder

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Mithilfe eines True-Crime-Podcasts will Cody Swift endlich herausfinden, was vor zwei Jahrzehnten wirklich in seiner Heimatstadt Bristol geschehen ist: Damals wurden seine beiden besten Freunde im Alter von elf Jahren brutal ermordet, die Leichen fand man neben einer Hunderennbahn. Jetzt hat sich der Mann, der trotz seiner Unschuldsbeteuerungen als Mörder verurteilt worden war, im Gefängnis das Leben genommen. Cody hofft, mit seinem Podcast diejenigen zum Reden zu bringen, die allzu lang geschwiegen haben – doch dann fördern Bauarbeiten neben der Hunderennbahn ein Skelett zutage ...

Inhaltsübersicht

Widmung

1

Es ist Zeit für die Wahrheit

2

3

Es ist Zeit für die Wahrheit

5

6

Es ist Zeit für die Wahrheit

7

8

9

Es ist Zeit für die Wahrheit

10

11

Es ist Zeit für die Wahrheit

12

13

Es ist Zeit für die Wahrheit

14

15

16

17

Es ist Zeit für die Wahrheit

18

19

Es ist Zeit für die Wahrheit

20

21

Es ist Zeit für die Wahrheit

22

23

24

Es ist Zeit für die Wahrheit

25

Es ist Zeit für die Wahrheit

26

27

28

29

Danksagung

Für Jules

Das Wetter ist rau. Waagerecht spritzt der Regen gegen Fletchers Brille und klatscht an seine Wangen.

Er hatte die Grube von der Schnellstraße aus gesehen. Von der Überführung aus hatte er das Ganze von oben überblickt, und später, als das Auto die Ausfahrt hinabfuhr, sah er es noch einmal aus einem tieferen Blickwinkel. Die Scheibenwischer rasten hin und her. Mit dem Rücken zu ihnen standen die Bauarbeiter beieinander. Auf dem Parkplatz vor den Männern klaffte die Schlammgrube, der klumpige Lehm darin ein schmutzig trübes Orange. Fletcher und Danny parkten in der Nähe des Eingangs zum Supermarkt, am Ende einer ungeordneten Reihe von Autos. Danny öffnete die Beifahrertür erst, nachdem er sich seine Kapuze wie eine Mädchenhaube fest um das Gesicht gebunden hatte.

Die Männer haben ein paar Knochen in der Grube entdeckt. Unerschrocken steht Fletcher da, während das Wetter auf ihn eindrischt. Er lässt die Szenerie auf sich wirken. Er sieht den frischen schwarzen Asphalt, der unter dem stehenden Wasser glänzt. In jeder Unebenheit hat sich der Regen gesammelt, die Pfützen sind fleckig und vom Wind aufgewühlt. Wacklig spiegeln sich in ihnen das rechteckige Gebäude und der Himmel dahinter, in dem sich ein blassgelber Lichtstreifen unter den Wolken duckt, die schwer sind von noch mehr Regen. Einer der Arbeiter versucht, sich eine Zigarette anzuzünden. Wieder und wieder springt ein Funke aus dem Feuerzeug, erstirbt aber jedes Mal.

»Was machen die hier?«, fragt Fletcher.

»Sie vergrößern den Laden«, sagt Danny.

»Ist der nicht schon groß genug?«

Der Supermarkt ist ein Koloss mit den Ausmaßen eines ganzen Häuserblocks. Wie ein Burggraben umgibt ihn der Asphalt, und sternförmig gehen von seinen schwarzen Rändern Straßen mit viktorianischen Reihenhäusern ab; sie folgen dem Auf und Ab der Landschaft und münden schließlich in eine natürliche Senke auf einer steilen Anhöhe. Am Hügelkamm entlang zieht sich eine Parklandschaft, zwischen deren Bäumen sich ein Handymast eingenistet hat.

Auf der anderen Seite des Supermarkts kann Fletcher die sechs den Horizont dominierenden Hochhaustürme erkennen, welche jene Siedlung bilden, die sich Glenfrome Estate nennt. Er kann kaum fassen, dass sie dem Abriss entgangen ist. Sie ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Fletcher und Danny haben hier eine gemeinsame Geschichte, aber Fletcher zieht es vor, nach vorn zu blicken und nicht zurück, also wird nicht er es sein, der eine Bemerkung dazu fallen lässt.

Die Grube ist tief, um die zweieinhalb Meter, schätzt Fletcher, als er am Rand steht. Er unterdrückt ein leichtes Schwindelgefühl. Der Anblick des Knochens beunruhigt ihn – der Größe nach ist es vermutlich die Spitze eines Oberschenkelknochens – und auch die Ausmaße der Grube, die an ein Grab erinnern. Verlassen steht der Bagger daneben, über ihnen schaukelt die riesige Schaufel. Danny gibt dem Polier die Hand. Wie Perlen hängen die Wassertropfen am Rand seiner Kapuze. »Wir müssen das abdecken«, sagt er. Am Grund der Grube sammelt sich das Wasser, es sind bereits einige Zentimeter. Bald wird es den Knochen erreichen.

An Fletcher gewandt sagt er: »Wahrscheinlich ist das wieder so ein verfluchter Julius Caesar.«

»Mag sein.« Fletcher schaudert – wegen des Wetters, nicht wegen der Leiche. Mittlerweile hat ihn die Kälte im Griff. Er spürt sie bis in die Knochen. Es ist nicht das erste Mal, dass er und Danny die Entdeckung mutmaßlich menschlicher Knochen untersuchen. Einmal stellte es sich als ein Römergrab heraus, ein anderes Mal war es eine Pestgrube. Diese Leiche ist auf alle Fälle nicht frisch, denn soweit Fletcher weiß, ist es ungefähr zwanzig Jahre her, dass der Supermarkt gebaut und die Erde unter den dicken Asphaltschichten ausgehoben wurde.

»Vielleicht ist es ja das fehlende Glied«, sagt er zu Danny und erntet ein Lachen.

Ihnen bliebt nichts zu tun, als zu warten, dass jemand herkommt, um die Knochen zu untersuchen und zu datieren. Wahrscheinlich läuft es auf die Entscheidung hinaus, welcher Bereich des Parkplatzes abgesperrt werden soll. Fletcher spürt, wie ihn das Sodbrennen überschwemmt: Heiß lodernd widersetzt sich die Magensäure der Schwerkraft, während der Rest seines Körpers den Kampf aufgibt. Aus seiner Hosentasche zieht er einen Blister Säureblocker. Das ist gar nicht so einfach; beinahe schnappt ihn sich der Wind. Er zerkaut drei Tabletten, während er und Danny den Männern in Warnwesten dabei zusehen, wie sie eine Plane holen. Die Tabletten schmecken unangenehm nach Kreidestaub mit einer Andeutung Pfefferminze.

»Weißt du was?«, sagt Danny. Er kippelt auf den Fersen und blickt sich um.

»Was?«, fragt Fletcher.

Die Männer mühen sich damit, die Plane über die Grube zu breiten. Die Ränder flattern so heftig, als zapple die Plane an einer Angelleine und würde gerade aus dem Meer gezogen, und bevor die Männer sie befestigen können, bricht ein Lehmklumpen aus der Grubenwand und fällt herab.

»Haben wir hier nicht die Jungs gefunden?«

»Halt!«, schreit Fletcher. »Stopp!«

Dort, wo der Lehm herausgebrochen ist, hat er fein säuberlich einen weiteren Knochen bloßgelegt. Fletcher erkennt die Wölbung eines Schädels. Augenhöhlen starren ihn an, und es sieht so aus, als wäre die Stirn eingedellt, als hätte man sie eingeschlagen. Außerdem erkennt er etwas, das aussieht wie das Ende eines großen, metallenen Schraubenschlüssels. Er würde fünfzig Pfund darauf verwetten, dass der zusammen mit den Knochen vergraben wurde, und er hat eine Ahnung, dass an ihm irgendeine Substanz kleben dürfte. Ganz sicher ist es kein römisches Artefakt.

»Siehst du das?«

Er wendet sich zu Danny um.

Aber Danny erbricht sich ein paar Schritte entfernt, zusammengekrümmt, gleich hinter der Tribüne. Die Spitzen der langen Gräser verdecken sein Gesicht und streifen seine Ohren. Die Hitze verstärkt den Geruch seiner Kotze.

»Er lebt noch!«, brüllt Fletcher. Er versucht, an der schweren Teppichrolle zu zerren, will sie wegziehen, dem Jungen aber nicht noch mehr Schmerzen zufügen.

»Hilf mir! Verdammt noch mal, Danny!«

Danny kommt stolpernd herbei, wischt sich den Mund ab, er würgt noch immer, und gemeinsam ziehen sie den Teppich von dem Jungen, dessen Brust sich noch leicht hebt und senkt. Fletcher schwitzt seinen nagelneuen Anzug mit eimerweise Schweiß voll. Seine Frau hat heute Morgen, bevor er das Haus verlassen hat, unsichtbaren Schmutz vom Revers gebürstet und den eleganten Schnitt bewundert, doch an den Anzug denkt er nicht, als er sich auf die blutige Erde kniet. Alle Gedanken gelten dem Kind. Für das andere ist es zu spät. Dessen Körper ist reglos, atmet nicht mehr. Sein Gesicht ist eine breiige Masse. Das war der Auslöser bei Danny.

Die wenige Meter entfernte Tribüne der Hunderennbahn liegt verlassen da. Es ist Montagmorgen, und im Stadion ist nur eine Handvoll Leute, die ein, zwei Tische auf der gegenüberliegenden Terrasse mit Bar besetzen. Drei Buchmacher aber haben sich eingefunden und in der Morgensonne ihr Geschäft aufgebaut, die schwarzen Taschen schon voller Geldscheine. Ein Schild verkündet, dass der Mindesteinsatz zwei Pfund beträgt.

Während sie auf den Krankenwagen warten, fährt ein Traktor zweimal die Runde und ebnet den Sand auf der Rennbahn. Fletcher hält den Kopf des Jungen im Schoß und streicht ihm vorsichtig das Haar aus der Stirn, wobei er darauf achtet, die Wunden nicht zu berühren. Er nimmt eine der kleinen, weichen Hände des Buben in seine und erklärt ihm wieder und wieder, dass jetzt alles gut ist, dass sie ihn gefunden haben, dass es ihm bald besser gehen wird, dass er durchhalten soll, dass Hilfe unterwegs ist und es nicht mehr lange dauert.

Eine schiefe Wellblechwand trennt Fletcher und den Jungen von der Rückseite der nicht überdachten Tribüne. In der Wand sind Lücken, durch die sich ein schlanker Mensch wahrscheinlich hindurchzwängen könnte. Leute haben hier ihren Müll abgeladen: Bauschutt, Metallteile, Möbelgerippe, rissige alte Reifen ohne Profil, eine Matratze und die Teppichrolle, all das zurückgelassen in einem Winkel einer zwei Quadratkilometer großen Brache, die überall sonst an eine Mondlandschaft erinnert. Hie und da sieht Fletcher die Überbleibsel einer alten Asphaltschicht: aufgeworfene Bruchstücke und klebrige schwarze Brocken, die in der Hitze schwitzen.

Aus einem Lautsprecher an der Rennbahn erschallt eine überraschend laute Trompetenfanfare. Durch eine Lücke im Blechzaun und in der Tribüne kann Fletcher die Hundeführer in ihren blauen Jacken erkennen, die die Tiere auf die Rennbahn begleiten. Trotz der Hitze, oder vielleicht deswegen, tragen manche der Männer flache Kappen. Fletcher reibt sich über die Stirn. In den Mundwinkel des Jungen tritt klumpiges Blut und tropft an seiner Wange herunter. Fletcher wischt es fort.

»Nein, das wirst du nicht«, sagt er. »Nein, nein. Halt durch, Junge.«

In den Augen des Jungen vollzieht sich ein Kampf. Er würgt, und mehr Blut kommt heraus. Sanft zieht Fletcher den Jungen dichter auf seinen Schoß und legt die Arme um ihn, will dem Kind unbedingt etwas von seiner Lebenskraft abgeben, ohne es zu fest zu drücken. Der Lautsprecher der Rennbahn verkündet die Namen der Hunde, die nun am Start sind. Wummernd hallen die Worte in den blauen Himmel über Fletcher, und als sie verstummen, hört er das Heulen der Krankenwagensirene von der Überführung. Endlich. Noch fünf Minuten, um Ihre Wette zu setzen, mahnt die Stimme aus dem Lautsprecher. Die Augenlider des Jungen flattern. Unerträglich grell schwirren und summen Insekten um sie herum.

»Komm schon, mein Junge!«, sagt Fletcher. »Halt durch. Tu’s für mich.«

Danny ist zurück zum Einsatzwagen gerannt. Er sitzt auf dem Beifahrersitz, die Tür steht offen, ein Bein draußen, Fuß am Boden. Er spricht über Funk. Sein Mund formt dringliche Wörter, aber Fletcher kann sie nicht hören. Er kneift die Augen zusammen. Hinter Danny kommt der Krankenwagen mit Blaulicht die Ausfahrt herunter.

»Der Krankenwagen ist da!«, brüllt Fletcher Danny zu. »Geh ihnen bis zur Schranke entgegen. Bring sie hierher!« Er und der Junge werden von einem Streifen Goldmohn verdeckt, der inmitten des Mülls wächst. Er ist so verdammt orange. Auf die Nase des Jungen setzt sich eine Fliege, und Fletcher wedelt sie fort. Der Bub blinzelt, zu langsam. Er bemüht sich, etwas zu sagen, aber seine Kehle zieht sich zu, und seine Augen füllen sich mit Tränen. Er versucht es noch einmal, und diesmal kommt ein Krächzen heraus.

»Was hast du gesagt?«, fragt Fletcher.

Mit Lippen, die ausgedörrt sind wie die ofenheiße Luft, formt der Mund des Jungen ein Wort, doch ein Gurgeln in seiner Kehle verzerrt es.

»Ghost?«, fragt Fletcher. »Hast du ›Ghost‹ gesagt?«

Von der Rennbahn her hört man, wie die Gatter aufgestoßen werden und die Hunde losrennen. Dröhnend setzt der Kommentar ein. Fletchers Frage wird nur mit der Angst in den Augen des Jungen beantwortet. Sieben Sekunden später stirbt er, während auf der anderen Seite der Tribüne die Hunde vorbeijagen. In rasender Geschwindigkeit blitzen seidige Fellflecken vorbei, hinter denen der Sand aufstiebt.

Die Sanitäter sind erst auf halber Strecke über den Asphalt, als der Junge stirbt. Sie rennen. Zu spät. Hinter ihnen flirrt die Luft. Es dauert ein paar Minuten, bis sie Fletcher davon überzeugen können, den Jungen loszulassen, damit sie ganz sichergehen können, dass ihre Dienste nicht mehr erforderlich sind.

Danny ruft das Büro des Untersuchungsrichters an, während Fletcher sich übergibt.

Es ist Zeit für die Wahrheit

Folge eins – drei Tote und ein Zeitungsartikel

Sie hören Es ist Zeit für die Wahrheit, ein Podcast von Dishlicker Productions. In diesem Podcast gibt es Inhalte, die für jüngere Hörer ungeeignet sein können. Wir empfehlen Ihnen, verantwortungsbewusst damit umzugehen.

Vor zwanzig Jahren wurden zwei Jungen brutal ermordet und ihre Leichen auf einer Baubrache zurückgelassen. Bis zum heutigen Tag ist ungeklärt, was ihnen damals passiert ist.

Der preisgekrönte Filmemacher Cody Swift, den der Mord an seinen beiden besten Freunden nie losgelassen hat, kehrt nun in die Wohnsiedlung in Bristol zurück, in der er aufgewachsen ist, um herauszufinden, ob es für die beteiligten Personen nicht endlich an der Zeit ist, die Wahrheit zu sagen.

Mein Name ist Cody Swift. Ich bin Filmemacher und begrüße Sie zu Es ist Zeit für die Wahrheit, einem Podcast von Dishlicker Productions.

Am 7. Februar 2017 starb ein Mann namens Sidney Noyce im Gefängnis. Der Untersuchungsrichter stellte fest, dass Noyce sich das Leben genommen hatte. Mithilfe seines Bettlakens knüpfte er eine Schlinge, knotete ein Ende an den Bettpfosten und erstickte sich mit dem anderen.

Am Tag seines Todes hatte Sidney Noyce etwas mehr als zwanzig Jahre in Gefangenschaft verbracht – seit man ihn für schuldig befunden hatte, im Jahr 1996 meine beiden besten Freunde ermordet zu haben: den elfjährigen Scott Ashby und den zehnjährigen Charlie Paige.

Nicht jeder war von Sidney Noyce’ Schuld überzeugt. Hören Sie Owen Weston, einen Journalisten, der damals über den Mordprozess berichtete.

»Sidney Noyce war der Spatz in der Hand der Polizei. Oder einfach leichte Beute. Wie auch immer. Er hatte gestanden, die Jungen verletzt zu haben, aber ich für meinen Teil zweifelte vom ersten Moment an, als ich ihn bei Gericht sah, an seiner Schuld. Noyce war unterdurchschnittlich intelligent. Er schien keine Ahnung zu haben, was vor sich ging. Für mich war es das erste Signal, aber es gab noch andere.«

Die Polizei war anderer Auffassung. Hier hören Sie den Polizeipräsidenten Chief Constable Tremain (der damals Detective Chief Superintendent war) in seiner Presseerklärung am Tag der Verurteilung von Noyce.

»Dieser Fall war eines der erschütterndsten und verstörendsten Verbrechen, mit denen ich selbst und meine Kollegen in all unseren Dienstjahren zu tun hatten. Das, was Sidney Noyce in der Nacht des achtzehnten August getan hat, als er die Jungen kaltblütig umbrachte, hat die Familien von Charlie Paige und Scott Ashby zu lebenslangem Leid verdammt. Ich hoffe aufrichtig, dass die heutige Verurteilung von Noyce der Gesellschaft das Gefühl von Sicherheit zurückgibt und uns alle ermutigt, nach vorn zu blicken, auch wenn uns das die Jungen nicht zurückbringt. Unsere Gedanken sind weiterhin bei ihren Familien.«

Im Prozess sagte der Richter, als er Noyce zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilte, Folgendes:

»Das Verbrechen, das Sie begangen haben, war grausam und sinnlos. Ich bezweifle nicht, dass Ihnen Ihre geistigen Schwierigkeiten im Leben Hindernisse in den Weg gelegt haben, aber ich glaube doch, dass Sie genau wissen, was der Unterschied ist zwischen richtig und falsch. Am achtzehnten August, einem wunderschönen Sommerabend, waren Charlie Paige und Scott Ashby zum Spielen draußen. Vielleicht waren sie auf dem Weg nach Hause zu ihren Familien, als sie Ihnen begegneten. Sie prügelten brutal auf die beiden Jungen ein, eine Tortur, die die Kinder in Todesangst versetzt haben muss. Scott Ashby starb noch am selben Abend, aber Charlie Paige überlebte die Nacht. Seine Qualen müssen entsetzlich gewesen sein. Das Wort abscheulich genügt nicht, um auszudrücken, was Sie getan haben.«

Wem soll man glauben? War Noyce eine Bestie, oder hatte er sich die Hände gar nicht schmutzig gemacht? In den zwanzig Jahren, die Noyce im Gefängnis verbracht hat, hörte er nie auf, seine Unschuld zu beteuern. Nach Noyce’ Tod veröffentlichte Owen Weston einen Artikel, in dem er seine Trauer und Enttäuschung artikulierte und ein weiteres Mal seine seit Langem gehegten Vorbehalte gegen die Verurteilung von Noyce darlegte.

Ich stolperte zufällig über den Artikel. Eines Sonntagmorgens schlug ich die Zeitung auf, und da war er, illustriert mit Porträtaufnahmen von Scott und Charlie. Es war wie ein Schlag in die Magengrube, ihre Gesichter nach all den Jahren wiederzusehen. Und ein zweiter Schlag war es, den Artikel zu lesen, denn vor zwanzig Jahren war mir oder meiner Familie gar nicht in den Sinn gekommen, dass Noyce möglicherweise unschuldig war. Seine Verhaftung und Verurteilung freute uns. In unserer Wohnsiedlung herrschte auch unter den anderen Familien Erleichterung darüber, dass man ihn aus dem Verkehr gezogen hatte. Nachdem die beunruhigten Eltern ihre Kinder monatelang nicht aus dem Haus gelassen hatten, durften sie jetzt wieder zum Spielen hinaus.

Die Vorstellung, dass Noyce womöglich unschuldig war, stellte für mich alles auf den Kopf. Außerdem fragte ich mich, was meine Familie, die Nachbarn und die Freunde von damals darüber denken mochten. Nachts lag ich wach. Nachdem ich all die Jahre jede Erwähnung dieses Verbrechens vermieden hatte, begann ich mich in die Sache einzuarbeiten. Ich nahm Kontakt auf zu Owen Weston und sprach mit anderen Leuten, die an der ursprünglichen Ermittlung beteiligt gewesen waren, und es begann sich eine Geschichte herauszuschälen. Sie zog mich in ihren Bann.

Als ich tiefer in die Nachforschungen eintauchte, erzählte ich meiner Freundin Maya von meinen Erkenntnissen. Sie ist Producerin. Wenn dir das wirklich nicht aus dem Sinn geht, dann mach doch etwas daraus, schlug sie vor. Sie erwähnte einen Podcast über echte Kriminalfälle, den sie gehört hatte. Es wäre das ideale Format für eine solche Story, meinte sie. Und, fügte sie hinzu, war es nicht denkbar, dass jetzt, nach all den Jahren, jemand, der etwas über die Morde wusste, was er damals nicht sagen wollte, vielleicht weil er Angst hatte oder weil man ihn übersehen hatte oder weil er nicht erkannt hatte, dass es eine nützliche Information war, könnte es nicht sein, dass dieser Jemand jetzt den Augenblick gekommen sah, die Wahrheit zu sagen?

Und da wären wir. Es ist Zeit für die Wahrheit ist meine persönliche Untersuchung der Ermordung meiner besten Freunde.

Und so begann die Geschichte für mich.

Es war 1996, in den Sommerferien. Der 18. August war ein Sonntag. Meine Freunde Charlie Paige und Scott Ashby und ich brachten den Nachmittag damit zu, in der Umgebung unserer Wohnsiedlung Unfug zu treiben. Charlie war zehn, so wie ich. Scott war gerade elf geworden. Am Spätnachmittag hingen wir auf dem Spielplatz der Siedlung herum. Er bestand aus nutzlosem Baumaterial, das ein örtliches Unternehmen gestiftet und einbetoniert hatte. Ich erinnere mich an ein rostiges Klettergerüst, an ein wabenartiges Konstrukt aus riesigen, auf der Seite liegenden Reifen und an unterschiedlich große Betonröhren mit rauen Kanten, durch die man krabbeln konnte, wenn man wollte. Nichts von alldem würde heutzutage einer Gesundheits- und Sicherheitsprüfung standhalten.

Ich hatte an dem Tag mein brandneues T-Shirt von den Olympischen Spielen in Atlanta angezogen, das mir mein Onkel aus den USA geschickt hatte. Es war mein ganzer Stolz. Wir hatten wenig Geld, deshalb waren die meisten meiner Kleider gebrauchte Sachen von Cousins oder Nachbarskindern; mit einem neuen Kleidungsstück konnte man also angeben. Mum sagte, dass ich nicht in den Betonröhren spielen dürfte, wenn ich es tragen wollte. Aber ich machte selten, was meine Mutter sagte, also spielte ich doch in den Röhren – der beste Ort, um die Zigarettenkippen aufzurauchen, die ich immer aus dem Aschenbecher meines Vaters klaute. Ich weiß noch, wie mich der Anblick der Rauchkringel im Innern des rauen Zylinders hypnotisierte. Als meine Mutter uns um fünf zum Abendessen rief, war mein T-Shirt zerrissen und schmutzig.

Mum gab mir, Charlie und Scott Marmeladensandwiches und Fruchtsirup. Danach schubsten wir einander im Hausflur herum, während wir die Schuhe anzogen, und hatten es eilig, wieder zum Spielen hinauszukommen. Da bemerkte Mum den Riss in meinem T-Shirt. Ich versuchte, den Schaden zu verbergen und mich aus dem Staub zu machen, aber sie packte mich am Arm, zog mich zurück in die Wohnung und zwang mich, das T-Shirt auszuziehen. Zur Strafe bekam ich Hausarrest, und so musste ich den restlichen Abend mit ihr in der drückend heißen Wohnung zubringen.

Charlie und Scott gingen ohne mich raus, hinaus in den Abend, wo die Wohnsilos lange, dunkle Schatten über die Siedlung warfen und die Sonne dahinter glühend rot unterging. Es war das letzte Mal, dass ich meine Freunde sah, denn sie kamen nicht mehr nach Hause, nicht in dieser Nacht und auch nicht später. Ein Riss in meinem T-Shirt rettete mir das Leben.

Am folgenden Morgen fand man Charlie und Scott brutal niedergeschlagen neben einem Haufen Müll auf einem verwahrlosten Gelände hinter der Hunderennbahn. Scott war bereits tot. Charlie hatte die Nacht überlebt und lebte noch wenige Minuten, nachdem die Polizei eingetroffen war – gerade eben lang genug, um ein einziges Wort zu sagen –, aber er starb, bevor die Sanitäter da waren.

Der Verlust meiner Freunde und meine Schuldgefühle, weil ich überlebt habe, sind ein düsterer Schatten, mit dem ich seit dieser Nacht lebe. Und ich bin nicht der Einzige. Mir und einer Reihe von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, fiel es nicht leicht, für meine Nachforschungen die Vergangenheit aufzuwühlen.

Aber – und es ist ein großes Aber –, falls der Reporter Owen Weston recht hat und Sidney Noyce meine Freunde nicht ermordet hat, dann muss jemand die Sache hinterfragen. Und falls Noyce die Morde nicht begangen hat, muss es jemanden geben, der weiß, wer es an seiner Stelle war. Charlies und Scotts Mörder ist an jenem Abend blutbefleckt nach Hause gegangen und musste in den Tagen und Wochen danach mit seiner Tat leben. So etwas kann unmöglich unbemerkt geblieben sein. Vielleicht hat dieses Geheimnis jemandem mittlerweile, nach zwanzig Jahren, ein Loch ins Gewissen gebrannt, das tief genug ist, um ihn oder sie zum Reden zu bewegen. Vielleicht haben sich auch die Verhältnisse geändert, vielleicht kann diese Person jetzt ohne Angst vor Vergeltung sprechen. Loyalitäten verschieben sich.

Wenn Sie dieser Jemand sind und wenn Sie bereit sind zu reden, dann bin ich bereit zuzuhören, denn diejenigen unter uns, die Charlie und Scott nahestanden, müssen erfahren, was wirklich geschehen ist. Wir brauchen Gewissheit, und wir brauchen einen Abschluss. Es war nicht nur das Leben von zwei Familien, das von diesen Morden zerrüttet wurde, nicht nur das ihrer Freunde, es war ein ganzes Viertel, einschließlich Sidney Noyce und seiner Familie.

Wenn Sie also dort draußen sind und etwas wissen, dann bitte ich Sie – um all derjenigen willen, die sich erinnern und immer noch mit dem Schatten zu kämpfen haben: Es ist Zeit für die Wahrheit.

Jess macht auf dem Heimweg von der Yogastunde halt beim Supermarkt. Sie geht geradewegs in den Gang mit den Backzutaten und nimmt sich einen Augenblick Zeit, um Kerzen für Nicks Geburtstagskuchen auszuwählen. Sie entscheidet sich für eine dicke Kerze anstelle von sechsundvierzig dünnen. Die Verpackung verspricht, dass sie beim Herunterbrennen Funken sprüht wie ein Feuerwerk. Nick wird das großartig finden. Hinter seiner Fassade aus Ernsthaftigkeit und Fleiß schlägt das Herz eines großen Kindes. Es gibt nicht viele Menschen, die das wissen, aber es ist eines der Dinge, die Jess an ihrem Mann ganz besonders liebt. Sie ist davon überzeugt, dass Nick ein durch und durch guter Mensch ist.

Als die Entscheidung gefällt ist, geht sie durch den Gang mit den Weinen und schnappt sich eine Flasche Schampus. Sie nimmt extra eine teure Sorte, die Nick gern mag. Am Ende des Gangs schaut sie sich kurz die Zeitschriften an. Jess beschäftigt sich mit Lifestyle-Themen. Sie wählt ihre beiden Lieblingsmagazine aus – eine Modezeitschrift und eine andere über Inneneinrichtung – und legt beide in den Einkaufswagen. Sie wird sich stundenlang damit beschäftigen. Sie und Nick haben nicht viel Geld, aber es ist genug da, um sich und ihr Zuhause hübsch herzurichten, wenn sie umsichtig haushaltet.

Jess blickt auf die Uhr und geht summend zur Kasse: Zeit genug, um nach Hause zu fahren und alles für Nicks Rückkehr vorzubereiten. Sie ist entspannt. Es ist ein guter Tag.

Beim Warten an der Kasse fällt ihr die Schlagzeile ins Auge. Sie greift sich das örtliche Käseblatt vom Regal über dem Förderband und versucht zu lesen, aber sie hat die Lesebrille nicht dabei, und der kleine Druck verschwimmt ihr vor den Augen. Nicht allerdings die Überschrift, die ist klar und deutlich.

Cody Swift kehrt in seine Heimatstadt Bristol zurück, um dem Doppelmord an seinen besten Freunden auf den Grund zu gehen

Darunter sind die Porträts der Opfer, Seite an Seite. Jessica erscheinen sie etwas unscharf, so wie die kleine Schrift, aber sie braucht ihre Brille nicht, um sich jede Einzelheit dieser Gesichter ins Gedächtnis zu rufen, als habe sie sie zuletzt gestern gesehen, denn bei den beiden abgebildeten Jungen handelt es sich um ihren Sohn Charlie und seinen besten Freund Scott. Es sind dieselben Fotos, die in den Wochen nach ihrer Ermordung und während des Prozesses vor zwanzig Jahren die Titelblätter der regionalen und nationalen Zeitungen überzogen. Es sind nichtssagende Schulfotos, und die Jungen haben jenen typisch abgeflachten, überraschten Gesichtsausdruck von Blitzlichtaufnahmen. Beide tragen den roten Schulpullover, und jemand, vielleicht die Schulschwester, hat ihnen das Haar grob gebürstet und ihnen einen Augenblick, bevor das Foto aufgenommen wurde, einen fremdartig wirkenden Scheitel verpasst.

Das war’s, denkt Jess. Das Spiel ist aus. In den vergangenen zwanzig Jahren hat sie sich angewöhnt, die unterschiedlichen Phasen ihres Lebens in fünf einzelne Perioden zu unterteilen: die einsame Kindheit in zahllosen Pflegefamilien, an die sie sich kaum erinnern kann; dann die von ihr als »schmutzige« Jahre empfundene Zeit vor und nach Charlies Geburt; die trostlosen Jahre nach seiner Ermordung, eine Zeit voller Wut und Selbstzerstörung, bis sie dem unendlich liebevollen, geduldigen Nick begegnete, der sie auf den richtigen Weg führte, bevor sie den Verstand noch endgültig verlor; und das Jetzt. Das Jetzt ist gut und wohltuend. So ist es, seit sie gelernt hat, Nick zu vertrauen, und nach der Geburt von Erica ist es sogar noch besser geworden. Tatsächlich ist es so gut, dass es geradezu perfekt wäre, wenn da nicht Jess’ Schuldgefühle wären wegen dem, was vor all den Jahren passiert ist.

Jess’ Hände fangen an zu zittern, und die Zeitung flattert. Cody Swift hat eine Stange Dynamit gezündet, die ihr ganzes Leben in Stücke sprengen könnte. Sie weiß schon jetzt, dass seine Nachforschungen eine neue düstere Phase in ihrem Leben einläuten können.

Sie ignoriert den Mann hinter sich, der ihren Wagen mit seinem schubst und sie fragt, ob es ihrer ist. Sie lässt die sorgfältig ausgewählten Artikel darin liegen und reicht der Kassiererin nur die Zeitung. Die Kassiererin sagt etwas zu Jess, doch die antwortet nicht. Sie greift nach der Zeitung und dem Wechselgeld und eilt zu ihrem Auto.

Als sie nach Hause kommt, geht Jess geradewegs zum Computer im Arbeitszimmer, das sie sich mit Nick teilt, und schnappt sich unterwegs ihre Brille. Sie liest den Artikel genau und stellt fest, dass es online auch nicht viel mehr Informationen gibt außer einem kurzen Lebenslauf von Cody – beeindruckend, wer hätte gedacht, dass er sich so wacker schlagen würde? – und einer knappen Zusammenfassung des Falls. Natürlich gibt es nicht ein Detail, das Jess nicht bekannt wäre. Ihr Magen rebelliert beim Lesen.

Jess steht auf und geht über den Flur ins Zimmer ihrer Tochter. Auf dem Boden liegen Ericas Sachen verstreut, ihr Bett ist ein zerwühltes Chaos, und weder vom Schreibtisch noch von der Frisierkommode ist auch nur ein Millimeter Oberfläche zu sehen. Ihre Pinnwand ist eine liebevoll zusammengesetzte Collage sämtlicher schönen Erlebnisse, die Erica je hatte. Als Jess sie betrachtet, hat sie das Gefühl, dass es ihr das Herz bricht. Sie setzt sich auf Ericas Bett und nimmt ein Kissen. Fest presst sie es sich an die Brust, und der Druck gibt den süßen Duft ihrer Tochter frei. Die Sonne blinzelt durch die Lamellen der Jalousie und wirft Schattenlinien über den Raum. Erica ist mein Ein und Alles, denkt sie. Sie und Nick machen mein ganzes Leben aus.

Jess will nicht, dass Nick von dem Podcast erfährt, weil er ausflippen wird. Er sieht sich als ihr Beschützer. Er weiß über Charlie Bescheid, weil er Jess schon ewig kennt.

Nick und Jess haben sich in der düsteren Zeit nach Charlies Tod kennengelernt. Eines Nachts las er sie buchstäblich von der Straße auf, etwa ein Jahr nach Charlies Tod. Sie war sturzbetrunken vom Bordstein gefallen. Sie hatte ein blaues Auge und ein gebrochenes Handgelenk. Nick kümmerte das nicht. Er sagte, er habe damals etwas in ihr erkannt, selbst in jenem Augenblick, und er brachte sie ins Krankenhaus und blieb die Nacht bei ihr und auch danach. Mit Zähnen und Klauen kämpfte er um ihr Vertrauen, dass sie ihn Teil ihres Lebens werden ließ. Wenn Nick nicht gewesen wäre – sie wüsste nicht, wo sie jetzt wäre. Vermutlich tot. Vielleicht. Entweder hätte sie sich selbst das Leben genommen oder ein anderer. So tief war sie damals gesunken.

Sie muss nicht nur Nick im Blick haben, sondern auch Erica. Die weiß nichts von Charlie. In den 1990ern, als die Morde geschahen, war das Internet noch zu neu, als dass es eine allgemein gebräuchliche Nachrichtenquelle gewesen wäre. Zwar gingen die Medien in der Zeit der Morde auf Jess los, und auch später, als sie in der Öffentlichkeit stand, aber sie taten es in gedruckter Form. Was an einem Tag eine Nachricht war, war am nächsten das Einwickelpapier für Fish and Chips. Darauf hat Jess vertraut, um die Vergangenheit vor ihrer Tochter geheim zu halten.

Vor Jahren hat Jess mit dem Gedanken gespielt, Erica die Wahrheit zu erzählen, doch wann ist der richtige Zeitpunkt, um deiner über alles geliebten Tochter zu sagen, dass ihr Halbbruder ermordet wurde und du in der Folge beschuldigt wurdest, ihn vernachlässigt zu haben? Nie. Also hat Jess die Vergangenheit weggepackt und sich an Nicks Mantra gehalten, dass Erica zu lieben und großzuziehen Jess die Gelegenheit gab, die Dinge hinter sich zu lassen und etwas Gutes zu schaffen.

Jess zwingt sich, nicht daran zu denken. Das Schuldgefühl, das die Erinnerungen auslösen, nimmt viele Formen an, immer aber ist es mächtig genug, dass sich ihr Mund anfühlt, als sei er voller Asche. Manchmal verursacht es einen Brechreiz. Es ist vielschichtig und anstrengend. Sie blickt auf die Uhr auf Ericas Nachttisch. Reiß dich zusammen, sagt sie sich. Ihr bleiben zwei Stunden, bis Nick nach Hause kommt. Er war für ein paar Wochen beruflich unterwegs. Sein Lieblingseintopf schmort seit heute Morgen im Ofen. Sie werden ohne den Schampus auskommen müssen, den sie im Einkaufswagen zurückgelassen hat. Macht nichts. Sie hat Rotwein im Haus, den sie stattdessen trinken können.

Sie schleppt sich nach unten und deckt den Tisch. Ihre ganze Konzentration gilt der Aufgabe, Cody Swift und den Zeitungsartikel zu verdrängen. Über die Jahre hat sie gelernt, ihre Gefühle durch Geschäftigkeit zu betäuben, insbesondere dadurch, dass sie sich ein Zuhause geschaffen hat. Sie holt das Silberbesteck heraus, Leinenservietten, Serviettenringe, die schönsten Kerzenständer und den Flaschenständer. Auf dem Kaminsims steht eine Vase mit frischen Blumen. Sie hat sie heute Morgen zusammengestellt. Sie liebt Blumen. Abgesehen von Mohnblumen. Niemals dürfen es Mohnblumen sein. Nicht einmal rote oder weiße. In den Tagen nach Charlies Ermordung ging sie zu der Stelle, an der man ihn gefunden hatte. Sie sah die Böschung mit den orangefarbenen Mohnblumen, die den Platz kennzeichneten, an dem er gestorben war, und sie wusste, dass die Pracht und die Vitalität ihrer hauchdünnen Blütenblätter sie auf ewig verfolgen würden.

In der Küche nimmt sie die Schachtel mit der Schokoladentorte aus dem Kühlschrank und setzt die Torte vorsichtig auf eine Glasplatte mit Goldrand. Ihr fällt ein, dass sie auch die spektakuläre Kerze im Einkaufswagen hat liegen lassen, und es bekümmert sie. Glücklicherweise hat die Konditorei, bei der sie die Torte bestellt hat, einen wunderschönen Schriftzug obendrauf gesetzt. Er lautet: »Happy Birthday, Nick«, in raffinierter Schönschrift mit allerlei Schnörkeln. Das muss reichen.

Sie stellt die Torte zurück in den Kühlschrank und denkt, dass es Pech ist, dass Erica an Nicks Geburtstag nicht da sein kann. Allerdings planen sie, an dem Abend, an dem sie von der Klassenfahrt nach Hause kommt, noch einmal zu feiern. Sie werden schön essen gehen. Obwohl es Nicks Geburtstagsfeier ist, hat er Erica die Entscheidung überlassen, in welches Restaurant sie gehen, also sind Nachos und alkoholfreie Cocktails daraus geworden – je mehr Strohhalme, Schirmchen und Farben die Getränke haben, desto besser.

Oben überlegt Jess hin und her bei ihrem Outfit. Sie will schön aussehen. Wie die Schuld begleitet sie seit zwanzig Jahren der Wunsch zu gefallen. Sie legt ein einfaches, hübsches Etuikleid heraus und silberne Ballerinas. Sie duscht sich und frisiert und schminkt sich fachkundig an der Frisierkommode. Sie will erfrischt aussehen.

Sie zieht sich nagelneue, zueinanderpassende Unterwäsche aus Seide an. Wenn Erica nicht zu Hause ist, dann will Nick manchmal zärtlich werden, sobald er zur Tür hereinkommt. Jess hat nichts dagegen, denn es bedeutet vermutlich, dass er die Hose anbehalten hat, während er beim Dreh war; sie kennt die Versuchungen dieser Welt nur zu gut. Außerdem hat sie auch deshalb nichts dagegen, weil sie ihn während seiner Abwesenheit schmerzlichst vermisst hat. In Jess’ Weltanschauung kann man Pragmatiker und Romantiker in einem sein.

Sie zuckt zusammen, als sie Nicks zweimaliges Hupen hört. Er ist früh dran. Ihre Schuhe klackern, als sie die Treppe hinuntergeht. Sie öffnet die Haustür und stellt sich in den Türrahmen, sodass sie ihm ihre schlanken Kurven im Profil darbietet, an deren Erhalt sie hart arbeitet. Sie stellt einen Fuß vor den anderen und hebt das Kinn. »Hallo, Liebling«, sagt sie.

»Du bist ein wahrer Lichtblick.« Das sagt er immer, der Gute.

Er holt seinen Anorak vom Rücksitz des Autos. Er sieht müde aus. Er hatte eine harte Zeit, Vierzehnstundentage sind das Minimum. So läuft es am Set. Er ist erster Regieassistent. Sie schuften wie die Tiere. Er umarmt sie und küsst sie auf die Lippen, doch heute wandern seine Hände nicht über ihren Körper.

»Ich war tanken an der M32«, sagt er. Die Tankstelle ist nur ein paar Meilen weg.

Verdammt, denkt sie, weil sie ahnt, wohin das führt.

»Hast du das gesehen?« Er nimmt die Regionalzeitung vom Beifahrersitz und hält sie hoch, um ihr den Artikel über Cody, den Podcast und die Morde zu zeigen.

»Ich werde nicht mit Cody Swift reden. Aus mir kriegt der kein Wort heraus.« Ihre Stimme ist hart wie altes Leder, als spiele sie eine Mafiabraut, und ihr Mann nickt, doch dann entweicht ihr ein Schluchzen. »Charlie«, sagt sie. Laut ausgesprochen gibt es kein zweites Wort, das sie so verwundbar macht. Sie sinkt in Nicks Arme und an seine Brust. Sie spürt seine Hitze, den Herzschlag und zieht Trost aus dem festen Druck seiner Umarmung.

Später reißt sie sich zusammen, und mehr als einmal bekräftigt er, wie gut ihm sein Geburtstagsessen schmeckt. Über den Tisch hinweg hält sie seine Hand und versteckt ihre wahren Gefühle hinter einem Lächeln, als sie einen Toast ausbringt. »Alles Gute zum Geburtstag, Liebling. Darauf, dass du wieder ein Jahr jünger geworden bist!«

Auf dem Schild an der Tür steht »Nasslabor«.

Fletcher hätte nicht persönlich herkommen müssen, aber er sieht sich die Dinge gern mit eigenen Augen an. In der Vergangenheit hat ihm diese Taktik dabei geholfen, die Karriereleiter schneller zu erklimmen.

Die Chefpathologin Dr. Mary Hayward erwartet Fletcher im Labor. Ihr rotes Haar wird langsam grau, aber die hellen grünen Augen versetzen ihm einen Stich, den Fletcher irgendwo im Magen spürt – wie schon bei ihrer ersten Begegnung. Sie trägt Perlenohrringe und roten Lippenstift, und ihre Augen sind dezent schwarz umrandet. Es scheint, als sei sie über die Jahre noch gepflegter, adretter und erfolgreicher geworden, wohingegen Fletcher den Eindruck hat, er selbst franse an den Säumen zunehmend aus.

»Mary«, sagt er.

»John.« Sie geben sich die Hand, und auf ihrer Wange erscheinen Grübchen, als sie lächelt.

»Erstaunlicherweise haben wir einen vollständigen Knochensatz«, meint sie. »Sollen wir?«

Sie zieht ein Paar Kunststoffhandschuhe über, und beide treten an einen Tisch, auf dem die Knochen, die man auf dem Parkplatz gefunden hat, auf einem dünnen Schaumstofftuch ausgebreitet sind. Die Knochen wurden gesäubert und zu einem zweidimensionalen Skelett zusammengesetzt. Am Kopfende des Tisches steht aufrecht der Schädel, gehalten von einem weißen Ring, der Fletcher an den Kragen eines Pfarrers erinnert. Vorsichtig nimmt Mary den Schädel in die Hand. Das hat Fletcher an ihr schon immer gefallen: ihr respektvoller Umgang mit den Toten.

»Ganz offensichtlich gab es einen Schlag auf den Schädel«, sagt sie.

Das bestätigt den Eindruck, den Fletcher auf dem Parkplatz hatte. Sie dreht den Schädel herum, damit er es aus der Nähe sehen kann. Die Stirn ist vermutlich unter einem einzelnen, harten Schlag eingebrochen. Der Knochen rund um den Spalt ist voller haarfeiner Risse, so als sei er nicht robuster als Mauerputz.

»Jemand hat ihm ordentlich einen verpasst«, meint Fletcher.

»Der Schlag passt zu dem Schraubenschlüssel, den man bei ihm gefunden hat.«

»Sonst noch was?« Für Fletcher sehen die meisten Knochen auf dem Tisch aus wie alte braune Stöckchen, doch er weiß, dass Mary in jedem einzelnen Stück Hinweise auf die Identität und die Lebensumstände dieses Menschen gefunden hat. Sie erklärt ihm alles.

»Es ist ein Mann. Zum Zeitpunkt des Todes etwa vierzig bis fünfzig Jahre alt und ungefähr eins achtzig groß. Kräftiger Körperbau. Hinweise auf Knochenbrüche an Schienbein und Schlüsselbein, vermutlich aus der Kindheit.«

»Weißt du, wann er gestorben ist?«

»Daran arbeiten wir noch.«

»Es muss vor 1997 gewesen sein«, meint Fletcher. »Der Parkplatz, unter dem man ihn gefunden hat, wurde damals aufgegraben und neu asphaltiert.«

»Ja, davon weiß ich. Wir haben auch ein paar Kleiderfetzen und Reste seiner Schuhe. Die werden uns weiterhelfen.«

»Eine erste Vermutung?«

»Du weißt, ich stelle keine Mutmaßungen an.«

Er nickt. Das weiß er. Mary stellt den Schädel zurück auf den Schaumstoffring. »Eine Sache könnte dir gefallen«, sagt sie. Sie reicht ihm einen kleinen Gegenstand in einem Asservatenbeutel. Fletcher hält ihn vor dem Fenster gegen das Licht. Matt schimmert der Gegenstand durch das Plastik.

»Ein Siegelring«, stellt er fest. »Was ist darauf eingraviert?«

»Initialen«, antwortet sie. »Und ein vierblättriges Kleeblatt.«

»Ein vierblättriges Kleeblatt?«

»Sieht so aus.«

Beide erlauben sich ein Grinsen. Den Galgenhumor haben sie gemein.

»So richtig Glück hatte er ja nicht«, meint Fletcher. Einer von beiden musste es sagen.

»Die Initialen lauten P. D.«, erklärt Mary. »Natürlich werden wir die DNA abgleichen, aber vielleicht helfen euch die Initialen, die Identität schneller zu ermitteln.«

Fletcher ist zuversichtlich. Er wird die Details zum Siegelring in die Vermisstendatenbank eingeben, wenn er zurück im Büro ist, und schauen, ob sich daraus eine Verbindung ergibt.

Mary streift die Handschuhe ab und wirft sie in den Mülleimer. »Ich habe das von Jane gehört«, sagt sie. »Das tut mir leid.«

Die Bemerkung erwischt Fletcher unvermittelt, denn er behält sein Privatleben gern für sich, und ihn schmerzt die Vorstellung, dass seine kürzlich zerbrochene Ehe womöglich zum Gegenstand von Gerede geworden ist. Er ringt sich zu einer Antwort durch. »Kann jedem passieren.«

Seine Antwort lässt erkennen, dass er weiß, dass auch Marys Ehe geendet hat. Fletcher könnte mehr dazu sagen, und er weiß, es wäre keine schlechte Idee, aber er hat sein Limit erreicht, was Privatgespräche angeht, also wechselt er das Thema.

»Erinnerst du dich an die Jungs, die an der Hunderennbahn ermordet wurden?«

Mary nickt. »Das ist nichts, was man vergessen würde.«

»Diesen Kerl haben wir gerade mal einen Katzensprung von dort entdeckt.«

Sie zieht eine Augenbraue hoch. Sie beide wissen, dass man nicht zu viel auf diesen Zufall geben sollte, aber sie wissen auch, dass man es im Hinterkopf behalten muss.

»Und komischerweise ist noch etwas anderes passiert, das mit dem Fall zu tun hat …«

In jüngster Zeit hat Fletcher sich angewöhnt, beim Reden mitten im Satz abzubrechen. Meistens liegt es daran, dass ihm plötzlich etwas einfällt.

Mary ermuntert ihn weiterzureden. »Klär mich auf.«

»Ende letzter Woche hat mich ein Mann angerufen, der sagte, sein Name sei Cody Swift.«

Der Name ist eine Herausforderung für ihr Erinnerungsvermögen. Fletcher weiß, dass Mary ein hervorragendes Gedächtnis für Details hat, und tatsächlich dauert es nur einen Augenblick, bis sie den Namen einordnen kann.

»Er war der beste Freund der Opfer.«

»Ganz genau.«

»Was wollte er von dir?«

»Er ist nach Bristol zurückgekommen, um eigene Nachforschungen in dem Fall anzustellen.«

»Eigene Nachforschungen?«

Fletcher zuckt mit den Schultern.

»Was erwartet er sich von dir?«, fragt Mary.

»Zusammenarbeit. Informationen.«

»Aber du kannst ihm nichts sagen.«

»Das habe ich ihm erklärt. Und ich habe ihm auch gesagt, dass er mit dem, was er macht, eine Menge Leute in Unruhe versetzen wird. Möglicherweise auch mit irgendwelchen Folgen.«

»Warum macht er das? Warum jetzt?«

»Er will einen Abschluss.« Fletcher ist bewusst, dass der Wunsch nach einem Abschluss für die Opferfamilien zu einer Schlinge um den Hals werden kann, die nicht leicht abzustreifen ist.

Sie atmet hörbar aus. »Abschluss. Wow. Na, dann viel Glück. Aber ich denke, das ist wie die Büchse der Pandora. Er ist verrückt.«

»Er sagt, er will mit Howard Smail reden.«

»Smail wird nicht reden.«

»Das habe ich ihm auch gesagt, aber Swift meinte, er habe ihn bereits kontaktiert und die Antwort sei ermutigend gewesen.«

»Glaubst du ihm?«

»Nein.«

»Ich auch nicht.«

»Trotzdem sollte man niemals nie sagen.«

Mary schweigt kurz, dann sagt sie: »Tja, Scheiße.«

Fletcher glaubt nicht, dass er Mary jemals hat fluchen hören, wenn es aber einen guten Grund dafür gibt, dann ist es die Aussicht, dass der in Ungnade gefallene ehemalige Detective Superintendent Howard Smail in der Öffentlichkeit über diesen Fall plaudert. Mary schüttelt immer noch ungläubig den Kopf, als sie aus dem Labor in ihr Büro nebenan gehen. »Kaffee?«, fragt sie.

Weil er es immer tut, nimmt Fletcher das Angebot an, doch als sie ihm den Rücken zukehrt, zieht er angesichts der Tatsache, dass sie keinen Zucker dazugeben wird, eine Grimasse. Als sie sich vor zwanzig Jahren das erste Mal begegneten, traute er sich nicht, darum zu bitten, und mittlerweile ist es viel zu spät, um diesen Fehler zu korrigieren.

»Holen Sie Detective Inspector Fletcher doch bitte einen Kaffee, Mary«, sagt der Chefpathologe. Finster blickt sie ihn an, und Fletcher will am liebsten sagen: »Nein, ist schon in Ordnung. Alles bestens, ich hab’s mir anders überlegt.« Aber die Wahrheit ist, dass er um einen Kaffee gebeten hat, weil er den Augenblick hinauszögern will, in dem er den Raum betreten muss, wo die Obduktionen stattfinden. Er hat schon öfter Autopsien beigewohnt, aber diesmal ist es anders, weil das Kind in seinen Armen gestorben ist.

»Bitten Sie mich darum, weil ich eine Frau bin?«, antwortet Mary. Sie ist schon dabei, sich den Kittel umzubinden. Im Obduktionssaal hinter ihnen laufen die Laboranten geschäftig hin und her. Durch das Fenster in der Tür kann Fletcher erkennen, wie einer von ihnen die Geräte herrichtet und ein anderer eine Bahre zu der Reihe nummerierter Kühlfächer schiebt, um den zweiten Leichnam herauszuholen. Der erste liegt unter einem Laken auf einem der Tische.

»Ich bitte Sie, weil Sie die jüngste Person hier im Raum sind«, erklärt ihr der Chefpathologe. Ihm fehlt jeglicher Charme und Humor, und er ist bekannt für seine Frauenfeindlichkeit. Mit ihm als Chef muss sich Mary Hayward wirklich ranhalten, denkt Fletcher.

Stumm wütet sie vor sich hin, während sie, gefolgt von ihm, über den Flur in ein Zimmer stapft, um unter dem Heißwasserhahn brühend dampfendes Wasser in eine Tasse zu füllen. Dann kippt sie zwei Messlöffel Kaffeepulver hinein, lässt einen Kaffeelöffel hineinplumpsen und reicht ihm mit verdrossener Miene die Tasse. Sie sieht ihm zu, wie er vorsichtig auf die Flüssigkeit bläst und einen Schluck nimmt, weil er sich verpflichtet fühlt, sich dankbar zu zeigen. Er verbrennt sich den Mund. Er möchte sie um Zucker bitten, aber er traut sich nicht.

»Trinken Sie aus«, sagt sie. »Wir wollen anfangen. Entschuldigen Sie mich bitte.«

Er macht einen Schritt zur Seite und folgt ihr aus der Teeküche den Gang hinunter. »Es tut mir leid«, sagt er, während er sich bemüht, mit ihr Schritt zu halten. »Ich hätte ihn selbst holen können.«

»Nun, warum sollten Sie das tun, wenn es jemanden im Rock gibt, der das übernehmen kann? Wir sehen uns drinnen.«

Er will ihr durch eine Doppeltür folgen, die zurück zum Obduktionssaal führt, doch sie deutet auf ein Schild, auf dem steht: »Keine heißen Getränke«. Er blickt sich nach einer Möglichkeit um, den Kaffee loszuwerden. Eine Topfpflanze, die aussieht, als führte sie bereits ein klägliches Dasein, ist die Lösung. Er kippt die Flüssigkeit aus und deponiert die Tasse in der dampfenden Erde, bevor er ihr durch die Flügeltür hinterhergeht.

Im Obduktionssaal herrscht eine grimmige Stimmung. Manchmal scherzen die Pathologen, ihre Assistenten und die Laboranten miteinander, aber nicht heute. Auf den im rechten Winkel zueinander stehenden Tischen liegen die Körper der beiden ermordeten Jungen. Niemand erwartet etwas anderes als die Bestätigung, dass sie an den brutalen Schlägen auf den Kopf gestorben sind.

Fletcher ist freiwillig hier, weil er teilhaben will an jeder Etappe der weiteren Entwicklung, bis derjenige, der das verbrochen hat, zur Rechenschaft gezogen wurde. Der Anblick der Körper auf den Tischen schürt das Feuer, das ihre Entdeckung gestern in ihm entfacht hat. Er hat erst vor einem Jahr die Polizeihochschule Bramshill abgeschlossen und ist schon Detective Inspector. Seine steile Karriere hat er sich nicht dadurch verdient, dass er herumsitzt und sich am Arsch kratzt. Er ist bekannt dafür, dass er Ergebnisse liefert. Arbeitszeit ist ein Fremdwort für ihn. Er lebt für die Arbeit.

Der Raum scheint voller Leute. Das hilft ihm, mit der Situation fertigzuwerden. Die Pathologen und ihre Assistenten gehen systematisch vor, folgen einer erprobten Choreografie. Zwischendurch verstellen sie Fletcher den Blick auf die Jungen. Nur in diesen Momenten kann er einigermaßen normal atmen. Ansonsten hält er die meiste Zeit die Luft an.

Die Obduktion erlebt er als eine Abfolge unangenehmer Sinneswahrnehmungen. Das Raspeln der Schere, die durch die Haut schneidet, und das nüchternere Geräusch der größeren Schneidewerkzeuge, mit denen sie die kleinen Brustkörbe in Angriff nehmen. Metallene Tabletts und Geräte klirren, Wasser spritzt. Es gibt Blut. Einer der Wasserhähne quietscht, wenn man ihn auf- und zudreht. Mündlich protokollieren die Pathologen ihre Erkenntnisse mit beschwörenden technischen Formeln, die die Gewaltsamkeit der Untersuchung ein wenig abschwächen, aber nicht genug. Fletcher schafft es nicht, die Vorgänge auf den Tischen zu verfolgen; er bemüht sich zwar, um nicht das Gesicht zu verlieren, aber sein Blick flattert und wandert fort, egal, wohin: zu den Abflussrinnen im Boden, zum fleckigen Mörtel, zu den blassen weißen Schienbeinen von Dr. Mary Hayward, der widerwilligen Kaffeekocherin. Sie assistiert an dem Tisch mit dem Jungen, dessen Namen Fletcher mittlerweile kennt: Charlie Paige. Der Junge, der in seinen Armen starb.

Als der Pathologe, der sich mit Charlie beschäftigt, schließlich bestätigt, dass den ersten Erkenntnissen zufolge das Kind an seinen Kopfverletzungen gestorben ist, ist Fletcher kurz davor, aus dem Labor zu stürzen. Er fragt sich, ob die Topfpflanze jenseits der Tür zusätzlich zum Kaffee auch dem Inhalt seines Magens Platz bieten wird. Er ist übertrieben dankbar, als ihn jemand von der Laborverwaltung auffordert herauszukommen.

Auf dem Flur lehnt ein Mann an der Wand. Er ist hochgewachsen, sehnig und eine gepflegte Erscheinung. Scharf holt Fletcher Luft und hofft, dass sich seine heftige Übelkeit nicht auf dem Gesicht abzeichnet. Er hat Respekt vor diesem Mann.

Detective Superintendent Howard Smail telefoniert am Handy. Für Fletchers Dienstgrad wurden noch keine Mobiltelefone ausgehändigt, aber die Oberbosse haben welche. Als Smail Fletcher bemerkt, beendet er sein Gespräch sofort und sagt: »Gehen wir ein paar Schritte.«

Sie treten hinaus. Es ist erst 6 Uhr 30 am Morgen. Die Obduktion der Jungen wurde vor die planmäßigen Termine gelegt. Über Nacht ist das Wetter umgeschlagen. In den frühen Morgenstunden wurde die Stadt von Donner und Regen durchgeschüttelt, und auch wenn sich der Sturm verzogen hat, fühlt sich die Luft noch schwer und drückend an. Während Fletcher im Obduktionssaal war, hat hinter dem Parkplatz des Krankenhauses ein dünnes Lichtband die nächtliche Dunkelheit durchschnitten, doch es ist schwach und blass und gerade mal hell genug, dass sie die aufgewühlten Wolken über ihren Köpfen ausmachen können. Aufmerksam beobachtet Fletcher den Detective Superintendent und fragt sich, was er von ihm will. Für jemanden in seiner Position ist es ungewöhnlich, einer Autopsie beizuwohnen.

»Heftig da drinnen?«, fragt Smail. Seine forschen Gesichtszüge werden durch zahllose tiefe Aknenarben abgeschwächt, die sich über beide Wangen ziehen.

Fletcher nickt.

»Ich werde diesen Fall als Chefermittler übernehmen«, sagt Smail.

Das überrascht Fletcher nicht. Dieser Fall wird im Fokus der Öffentlichkeit stehen: die Ermittlung in einem heimtückischen Mord der denkbar schlimmsten Kategorie. Er rechnet schon damit, dass er weggeschickt wird, doch Smail sagt: »Ich hätte Sie gern als Stellvertreter in diesem Fall. Ich habe sehr viel Gutes über Ihre Arbeit gehört.«

Fletcher bemüht sich, seine Überraschung zu verbergen. Es gibt Beamte mit weit mehr Berufserfahrung, auf deren Einsatz man hätte wetten können. Seine Übelkeit und die Erschöpfung sind wie weggeblasen und werden abgelöst von einem Triumphgefühl.

»Vielen Dank, Sir. Es freut mich sehr, diese Chance zu bekommen. Selbstverständlich werde ich mein Bestes geben. Danke.« Ich bin angekommen, denkt er. Ein Regentropfen fällt auf den asphaltierten Fußweg, auf dem sie stehen.

»Morde an Kindern sind die schlimmsten Fälle«, erklärt Smail ihm, als wisse Fletcher das nicht längst, als wäre dieses Kind nicht in seinen Armen gestorben.

»Das ist mir klar, Sir«, sagt er.

»Wenn ein Kind ermordet wird, dann geht es niemals nur um ein Leben. Es geht um alle. Es trifft die Menschen im Innersten. Nichts im Leben scheint mehr sicher. Bevor ich denjenigen, der das gemacht hat, nicht erwischt habe, wird es sich anfühlen, als sei der Bösewicht in jede einzelne Wohnung der Siedlung eingezogen und vermutlich auch in der ganzen Stadt.«

»Ja, Sir.«

»Meine Ermittlung wird erst enden, wenn wir wissen, wer das war. Wir werden akribisch vorgehen und jeden Stein einzeln umdrehen. Alle meine Leute werden für diesen Fall leben, bis wir ihn aufgeklärt haben.« Smails Augen sind tiefblau. Fletcher fühlt sich, als würde ihn der Mann mit seinem Blick an die Wand nageln.

»Ja, Sir!« Er stimmt ihm zu, auch wenn es ihn stört, dass Smail von »meiner« Ermittlung spricht und das Team als »meine« Leute bezeichnet. Die meisten Polizisten verwenden die Begriffe »wir« und »unser«, Fletcher eingeschlossen.

»Fahren Sie zurück ins Präsidium und tun Sie, was zu tun ist, damit Sie sofort loslegen können. Ich spreche mit dem Pathologen und stoße später zu Ihnen. Dann kümmere ich mich um die Zusammenstellung des übrigen Teams.«

»Was ist mit DC Fryer?«

»Danny Fryer?«

»Er war dabei, als wir die Jungen gefunden haben.«

»Ich glaube, ich kenne ihn nicht.«

»Er ist ein guter Detective, Sir.«

»Wenn Sie das sagen, dann genügt mir das, aber jeder im Team muss sich ins Zeug legen. Ohne Ausnahme.«

»Verstanden. Danke, Sir.«

Sie verabschieden sich, und Fletcher ist zufrieden, dass er Danny mit ins Team geholt hat. Seit jeher passt er auf Danny Fryer auf. Sie sind seit Schultagen befreundet. Sie haben eine enge Bindung. Fletcher will mit Danny reden, sobald er ins Büro kommt. Er will ihn vorwarnen, dass Smail ein Pedant zu sein scheint, und ihm sagen, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich von seiner besten Seite zu zeigen.

Fletcher geht zu seinem Auto und macht sich auf den Weg zum Revier in Southmead, wo das Kommissariat in ein paar Backsteinbauten untergebracht ist, die ihren Zweck nicht mehr wirklich erfüllen. Als er sich in den Verkehr einreiht, der zu so früher Stunde noch ruhig ist, wird der Griff seiner Hände am Lenkrad fester. Erstmals in seinem Berufsleben ist er in der Arena gelandet, in der die großen Jungs kämpfen, und wenn er eines weiß, dann das: Er ist entschlossen, sich zu bewähren.

Es ist Zeit für die Wahrheit

Folge zwei – zu Hause und doch nicht zu Hause

»Guten Morgen. Es ist Montag, der 19. August, sieben Uhr. Die Schlagzeilen. Letzte Nacht wurde die Polizei zum Glenfrome Estate in Eastville gerufen, wo man zwei Jungen vermisst – den zehnjährigen Charlie Paige und den elfjährigen Scott Ashby. Die Jungen wurden zuletzt am gestrigen Abend gegen acht Uhr in der Wohnsiedlung auf der Primrose Lane gesehen. Die Polizei und die Bewohner haben die ganze Nacht nach ihnen gesucht. Unser Reporter Joshua Ankers ist vor Ort.

Guten Morgen. Im Glenfrome Estate hat es im Lauf der Jahre immer mal wieder Schwierigkeiten gegeben, wenn Bewohner und örtliche Polizei nicht einer Meinung waren, aber heute Morgen spielen sich hier Szenen des Miteinanders ab. Anwohner und Polizisten haben die ganze Nacht über zusammengearbeitet, um nach den vermissten Jungen Charlie Paige und Scott Ashby zu suchen, von denen es heißt, dass sie zuletzt gestern Abend gegen acht Uhr auf dieser Straße hier gesichtet wurden. Die Polizei ruft die Öffentlichkeit dringend auf, sich zu melden, falls jemand die Jungen gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhalten.«

Mein Name ist Cody Swift. Ich bin Filmemacher und begrüße Sie zu Es ist Zeit für die Wahrheit, einem Podcast von Dishlicker Productions. Was Sie eben gehört haben, war ein Ausschnitt aus den Regionalnachrichten der BBC am Morgen des neunzehnten August, etwa siebeneinhalb Stunden nachdem meine Freunde Charlie und Scott als vermisst gemeldet wurden.

Ich möchte Ihnen eine Frage stellen: Was bedeutet für Sie der Ausdruck »nach Hause kommen«? Und damit meine ich nicht etwa das Zuhause, das Sie sich selbst aufgebaut oder in dem Sie sich wiedergefunden haben, als Sie erwachsen waren. Ich meine das Zuhause Ihrer Kindheit. War es ein Ort der Zuflucht? Ein heiler, sicherer Ort, an dem Sie sich geliebt fühlten? Oder war es ein Ort der Unsicherheit, womöglich gar der Angst? Was auch immer, ohne Zweifel gibt es jede Menge komplexer Erinnerungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man nach Hause zurückkehrt.

Ich stehe vor einem kleinen Bungalow in einem Vorort von Bristol, der mir nicht besonders vertraut ist. Die meisten Häuser an dieser Straße sind von älteren Leuten bewohnt. Einen solchen Ort sucht man sich vielleicht für den Lebensabend aus, wenn man Wert legt auf ein überschaubares Grundstück, eine Einfahrt, um den Wagen zu waschen, und ein Stück Rasen vorm Haus, das man pflegen kann. Es ist friedlich. Die Matte unter meinen Füßen besteht aus unzähligen grünen Plastikkringeln. In Weiß steht das Wort »Willkommen« darauf. Während ich darauf warte, dass jemand an die Tür kommt, werde ich von drei kleinen Keramikgartenzwergen in knalligen Farben beobachtet. Sie sind ein bisschen unheimlich.

Nachdem ich ans College gegangen war, zogen meine Eltern vom Glenfrome Estate, wo ich geboren und aufgewachsen bin und wo die Morde geschahen, hierher. Dieser gedrungene, propere Bau ist jetzt mein Elternhaus, auch wenn ich niemals hier gewohnt habe. Trotzdem üben meine Eltern und all ihr Hab und Gut jedes Mal, wenn ich sie besuche, einen merkwürdigen, bittersüßen Sog auf mich aus und ziehen mich zurück in die Vergangenheit. Ich bin zu Hause und doch nicht zu Hause.

»Komm rein, mein Schatz. Tee? Kaffee? Sitz, Muffy!«

Es ist meine Mutter, die da redet, und es ist Muffy, den Sie bellen hören. Muffy ist eine kleine weiße flauschige Hündin, nicht viel größer als mein Schuh. Sie mag mich nicht. Mum beruhigt den Hund und macht uns Tee. Wir setzen uns ans Fenster, durch das wir auf den makellosen Garten hinterm Haus blicken. Dort sind ein mehrstöckiger Brunnen aus glänzenden Becken mit glatten Kieseln sowie Beete voller Stauden und Blumenzwiebeln. Das Grundstück ist von einem schulterhohen Holzzaun umgeben, die Nachbargrundstücke schließen dicht an.

Mein Vater Ted hatte vor ein paar Jahren einen Schlaganfall, und meine Mutter kümmert sich Vollzeit um ihn. Er sitzt bei uns, aber es fällt ihm schwer, zu reden oder sich zu bewegen.

Ich fange mit der Frage an meine Mutter an, warum sie vor zehn Jahren aus dem Glenfrome Estate hierhergezogen sind.

»Ich weiß nicht, warum wir das nicht schon früher gemacht haben. Nach den Morden war die Siedlung nicht mehr dieselbe. Auch wenn sie diesen Noyce weggesperrt hatten, fühlte sich der Ort danach anders an, irgendwie nicht in Ordnung. Vor den Morden hatte man das Gefühl, dass man dort Kinder großziehen kann. Nicht dass es perfekt war, das würde ich nicht sagen, es gab Probleme, aber die Leute haben sich umeinander gekümmert. Man konnte dort ein anständiges Leben haben.«

Ich will mit Mum über die Morde reden, weil sie die meisten Menschen, die damit zu tun hatten, mindestens so gut kannte wie ich oder sogar besser, und mich interessiert, woran sie sich erinnert und was sie darüber denkt. Es ist das erste Mal, dass wir über die Morde sprechen, seit ich erwachsen bin.

Ich bitte meine Mutter, mit dem Tag anzufangen, an dem es geschah.

»Es war ein Sonntag, ein extrem heißer Tag. Daran wirst du dich erinnern. So heiß, dass man am Stuhl kleben blieb, wenn man zu lange dasaß, und das Blut in den Venen war zäh wie Schlick. Am Morgen gab es Specksandwiches, weil bei deinem Dad am Freitag Zahltag gewesen war.«

Der Kopf meines Vaters ruckt leicht. Mehr bekommt er nicht hin, um seine Zustimmung zu dem, was sie sagt, auszudrücken. Mum streckt die Hand aus und tätschelt seinen Arm, bevor sie fortfährt.

»Scott und Charlie kamen gegen Mittag vorbei, und du bist mit ihnen losgezogen. Ich habe noch gesagt: ›Wenn du dieses T-Shirt anlassen willst, dann treib dich nicht auf dem Spielplatz rum.‹ Aber natürlich seid ihr geradewegs dahin gegangen, war ja klar. Ich bin zu Hause geblieben und habe mich um Berge von Erdbeeren gekümmert, weil dein Dad am Abend davor eine Steige vom Markt mitgebracht hatte. Weißt du noch, Ted? Du hast sie für ein Pfund gekriegt, weil sie überreif waren, aber auf dem Heimweg fing es an zu regnen, und der ganze rote Saft tropfte aus der Steige heraus auf deine Hose. Es sah aus wie Blut. Du hast es erst bemerkt, als du heimgekommen bist. Wir haben darüber gelacht, dass du ausgesehen hast wie ein blutiger Serienkiller, aber später kam uns das natürlich nicht mehr so lustig vor.«

Scotts und Charlies Verletzungen waren abscheulich. Sie waren so grausam, dass ich sie in der Sendung im Detail nicht beschreiben werde. Als Kind wusste ich das nicht. Die Erwachsenen hielten diese Information so lange wie möglich vor mir geheim. Mum erzählt weiter.

»Am Nachmittag habe ich Marmelade eingekocht und gedacht, dass nur ein Dummkopf so was an einem so heißen Tag macht. Aber die Erdbeeren wären sonst kaputtgegangen. Dein Dad ist am Nachmittag zum Billardspielen ins Vereinsheim gegangen. Du, Charlie und Scott seid um fünf nach Hause gekommen, nachdem ich euch heraufgerufen hatte. Ich habe euch ein paar Sandwiches gemacht … entschuldige, Schatz, das fällt mir nicht leicht. Wie auch immer, nachdem ihr euer Abendessen bekommen hattet, habe ich den Riss in deinem T-Shirt bemerkt. Da wart ihr schon dabei, euch die Schuhe wieder anzuziehen. Du hast versucht, ihn zu verbergen, hast dich aber nicht besonders geschickt angestellt. Ich war so sauer auf dich wegen dem Riss, dass ich dich nicht mehr mit den anderen beiden rausgelassen habe. Dafür danke ich Gott jeden Tag.«