9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

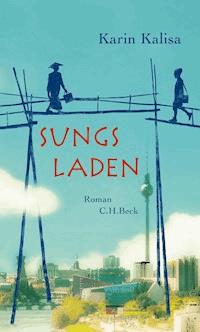

Ein Roman voller Weltwissen und Tatkraft: Bestseller-Autorin Karin Kalisa erzählt von einer Graswurzelbewegung ganz eigener Art. Dass man so klein wie "füreineallein" eigentlich gar nicht denken und nicht kochen kann, ist von jeher Franziska Heberles Überzeugung. Trotzdem kommt das mittägliche Klingeln an ihrer Haustür unerwartet, ungebeten und ungelegen: Eine Nachbarin. Dann noch eine. Es reicht – und reicht noch nicht. Denn auf einmal fühlt sich das Ungelegene absolut richtig und vor allem steigerungsfähig an: Doch wie kann das überhaupt gehen? Ein Mittagstisch für viele – hier, im ländlichen weiten Voralpenland, wo Einzelhof und Alleinlage seit Generationen tief in die Gemüter sickern? Und es nicht jedem passt, wenn sich etwas ändert. Es braucht Frauen aus drei Generationen: Franzi, Esma und Sabina. Nicht jede 'von hier', aber aus ähnlichem Holz. Es braucht Ben, der wenig sagt, aber wenn, dann in mancherlei Sprachen; es braucht Fidel Endres, einen Vorfahr, der etwas Entscheidendes hinterlassen hat – und einen halbleeren Kübel Alpensalz in einer stillgelegten Wirtshausküche, der zeigt: Dem Leben Würze geben, ist keine Frage der Zeit. Eindringlich, mitreißend und von wilder Schönheit schreibt Karin Kalisa – Bestseller-Autorin von »Sungs Laden«, »Sternstunde« und »Radio Activity« – über Einsamkeit und Mitmenschlichkeit, über Eigensinn und Gemeinsinn.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 225

Ähnliche

Karin Kalisa

Bergsalz

Roman

Knaur eBooks

Über dieses Buch

Eindringlich, mitreißend und von wilder Schönheit

Ein sehr aufgeräumtes Land. Eine ziemlich unaufgeräumte Küche. Und auf einmal ganz viel Platz für neue Ideen: Franzi, Esma und Sabina finden sich in einer stillgelegten Wirtshausküche wieder. Nicht alle ›von hier‹, aber aus ähnlichem Holz. Mit einem halbleeren Kübel Alpensalz entdecken sie: Dem Leben Würze geben, ist keine Frage der Zeit. Karin Kalisa erzählt vom Vermächtnis des Fidel Endres, von einer Graswurzelbewegung ganz eigener Art, von 84 lebenserhaltenden Mineralien und der uralten Frage, wann ein Tisch zur Tafel wird, ein Mittagsmahl zum Fest, und wie einsam und gemeinsam tatsächlich einen Reim ergeben ...

Inhaltsübersicht

Motto

I.

aynödine

II.

trieb und tratt

III.

spän und irrungen

IV.

wun und weide

V.

sterben und genesen

VI.

Epilog

Glossar

Literatur

Hinweis und Dank

’Cause all that you have is your soul.

Tracy Chapman

I.

Dieser Wind, den man sieht, bevor man ihn spürt. Man sieht ihn. Und man sieht ihn nicht. Man sieht, was er zu sehen gibt. Berge zum Beispiel. Die gezackte Linie ihrer Gipfel scharf umrissen wie das Relief einer Panoramakarte. So sind sie. Genau so. Und doch sind sie nicht so – nicht so nah. Er spiegelt sie vor. Wirft die Welt auf sich zurück; in pure Form und Gestalt.

Seine Klarheit ist von der Art, die Dinge scharf stellt, bis es schmerzt. Darf Welt so durchsichtig sein? Und Durchsichtigkeit so gleißend blau?

Die Schneefelder der Nordkare: zum Greifen nahe. Doch man greift ins Leere. In ein Nichts, das Berge versetzt – und meinen lässt, man rieche den Sommerschnee, wo er doch alles längst hinter sich gelassen hat: Die Kämme mit Firnisfeldern, die Gletscherzungen, die Hochmoore. Hinabgeglitten an den Nordhängen, ist er warm und wärmer geworden wie in einem schnell ansteigenden Fieber – und so leicht dabei. Jetzt kann er nichts mehr festhalten, die Kälte nicht und nicht den Schnee, keinen Regen, keinen Duft.

Es ist dieser Wind, der nichts verbirgt, nichts mit sich und nichts in sich trägt, der sonnenklar ist und doch rätselhaft in allem, was er hervorbringt: Trugbilder, Herzrasen, Kopfweh und ein seltsames Ziehen, das den Schlaf raubt. Bevor er Boden erlangt, ist er schon unter die Haut gegangen: In seiner trockenen Wärme summen die Nerven wie elektrische Überlandleitungen. Wie lange kann das gut gehen?

Viel Zeit ist ihm nicht gegeben. Machtvoll und unaufhaltsam ist er, und doch immer kurz vor dem Zusammenbruch. Das Tief wird sich verlagern. Der Wind wird auf West drehen und ihn zum Erliegen bringen – binnen Stunden. Nordwind wird folgen – rau, doch nicht so ruppig wie der aus Osten, der zerren und zetern und den Schall der Autobahnen über die Felder tragen wird. Aber soweit ist es nicht. Noch ist er da. Überströmend vor Energie, ein Wirbel von Wärme und Lebendigkeit. Man öffnet ihm Fenster und Türen. Und müsste es nicht. Denn er findet auch so seinen Weg. Föhn zieht übers Land.

Er fällt ein in ein Haus, das gut im Wind steht – das sich gut mit dem Wind steht. Durch die Spalten zwischen den Ziegeln unters Dach fährt er und um tief zerfurchte Balken herum. Durch die geöffneten Fenster und durch die geschlossenen. Immer finden sich genügend Schlupflöcher für ihn im brüchigen Fugenkitt. Schon ist er überall. Lässt in der Küche das Zeitungspapier rascheln, streicht über die Handtücher im Bad, weht in der Diele einen Einkaufszettel von der Kommode, treibt Reisig übers Ofenblech, bläst Staub von den Nähgarnen und lässt ihn in der Sonne tanzen – in diesem einfachen Haus, das sich selbst lüftet. Nach vier Seiten. Mit den vier Winden. Es gehört einer Frau, die Luftbewegung für ein Lebenselixier hält: Franziska Heberle. Die Franzi. Hier wohnt sie. Und hier ist sie auch zu Hause.

Sie steht in ihrer Küche, und während sie die Kartoffeln auf den Herd setzt und beginnt, die Bohnen zu schnippeln, schaut sie ab und zu durchs Küchenfenster in den Himmel, auf die Wolkenfische, die der Föhn so schön glattgeschliffen hat. Sie mag es, wenn Dinge klar sind. Sie mag den Föhn. Gerade denkt sie darüber nach, ob sie schnell in den Garten hinaus soll für einen Stängel vom Estragon, den sie von hier aus sehen kann im Beet neben dem Gartenhäuschen. In seinen hohen Büscheln spielt der Wind. Von allerhellstem Grün sind sie, nahezu gelb – perfekt zu den Bohnen. Aber reicht die Zeit? Oder zerkochen dann die Kartoffeln, während sie Schuhe wechseln und eine Strickjacke überziehen, die kleine Schere vom Fensterbrett zur Hand nehmen, den Estragon ernten, die Schuhe zurückwechseln und die Jacke wieder ausziehen müsste? Die Schmetterlinge aus dem Sommerflieder würde sie aufstören. Ob das Geschmackserlebnis in einer Viertelstunde den schönen Anblick von jetzt ausgleichen würde? Soll sie nicht doch lieber den getrockneten Estragon aus dem Gewürzschrank nehmen? Irgendwann verdirbt der ja auch. Während sie Vor- und Nachteile bedenkt von frischem und getrocknetem Estragon und sogar noch die Alternative von Majoran erwägt, der um einiges näher am Haus steht – da brauchte sie vielleicht weder Schuhe zu wechseln noch eine Jacke überzuwerfen –, klingelt es.

Erst hatte sie gemeint, das Klingeln sei im Radio, denn wer sollte um diese Zeit klingeln? Mittagszeit. Mittagessenzubereitungszeit, da klingelt keiner. Keiner, den man kannte und dem man die Tür öffnen mochte. Die, die man kannte, taten nämlich gerade das gleiche wie man selbst: Mittagessen kochen, Mittagessen essen. Jetzt klopfte es. Erst zögerlich wie eine Frage, dann mit einer gewissen Dringlichkeit. Um nicht zu sagen Aufdringlichkeit. Klingeln ließ sich überhören, Klopfen nicht. Wenn das jetzt wieder der Apfelbauer vom Bodensee ist, dachte Franzi. Hatte sie letztens nicht deutlich genug gesagt, dass sie sehr gern auf die Äpfel vom eigenen Baum warte. Alles zu seiner Zeit. Neue Sorten? Nein, sie war nicht interessiert. Diese eine alte hier, die reiche ihr vollkommen, hatte sie an der Tür gesagt und in den Vorgarten gedeutet, auf den Baum, der sie Jahr um Jahr zuverlässig versorgte. Ein Apfel müsse nach Herbst schmecken, nach Morgentau und Mittagssonne, nicht nach guter Lagerungsfähigkeit. Und dann diese Hybride. Halb Apfel, halb Birne. Nicht mit ihr.

Mit zwei energischen Drehs schaltete sie den Herd runter und gab der Pfanne einen Schubs aufs freie Kochfeld. Sehr verstimmt darüber, dass eine Apfeldiskussion sie jetzt am Fertigkochen hindern würde – da hätte sie ja auch gleich den Estragon aus dem Garten holen können –, öffnete sie Windfang und Haustür. Doch nicht der Apfelbauer mit seinem Korb voller Verkostungsäpfel stand dort; mit einem Emaillebecher in der Hand stand da: die Johanna. Und fragte nach Mehl.

Vielleicht, war der Franzi im Nachhinein in den Sinn gekommen, hatte die Johanna gar nicht wirklich gefragt, sondern nur den Becher so hingehalten, wie Spendensammler es tun, und etwas vor sich hingenuschelt oder auch gar nichts gesagt, und sie hatte in ihrem Innenohr einfach mit Johannas Stimme den Satz gehört, der dazu passte: »Hast a bitzle Mehl?«

Dass sie in der Erinnerung die Johanna gar nicht sprechen hörte, wunderte sie nicht. Denn Sätze wie dieser waren nicht vorgesehen. Es gab sie nicht außerhalb sehr spezieller Gegebenheiten. Und eben die waren hier nicht gegeben gewesen.

Mit der Tasse vor Nachbars Tür zu stehen und Mehl leihen, das machen Stadtmenschen. Die haben eine Packung Mehl im Haus, und nach einmal Kuchen und einmal Kässpatzen ist die Packung halb leer, dann noch einmal Pfannkuchen, und schon ist für eine Mehlschwitze zu wenig da. Weil sie keine gescheite Vorratshaltung kennen, die Städter – und sie das Einkaufen einfach vergessen, bei allem, was in der Stadt los ist; wo es ja schon damit anfängt, dass es keine Parkplätze gibt und keinen ordentlichen Keller, in dem das Mehl nach Typen und Haltbarkeit in ausgemusterten Küchenschränken steht. Wo die Kartoffeln dunkel lagern, die Äpfel nach Gebrauchszusammenhängen sortiert sind, wo die Karotten im Sand stecken und das Kraut mit Lorbeer und Wacholder im Römertopf gärt. Sie sprechen von Nachhaltigkeit, die Städter, und kennen das Vorhalten und Bevorraten nicht – und müssen, um eben mal eine Soße oder eine Flädlesuppe zu machen, nach nebenan oder eine Treppe hoch oder runter – und anklopfen.

Auf dem Dorf ist man ans Bevorraten gewöhnt. Es wäre leichtsinnig, sich daran nicht zu halten. Man kann einschneien wie im März vor fünfzehn Jahren, oder das Auto springt nicht an, oder die Straßen sind gesperrt. Stau und Steinschlag. Lieber eine Packung zu viel als eine zu wenig. Und wenn man wirklich mal kein Mehl mehr hat, kaum vorstellbar, gibt es immer noch Mondamin. Irgendetwas ist halt immer im Haus. Das war ihr in siebeneinhalb Jahrzehnten nicht passiert, dass sie um eine Tasse Mehl zum Nachbarn hat müssen – dachte Franzi, während sie Johanna ansah, diese Augen, die unendlich müde ausschauten und doch so unruhig flackerten. Die falsch zugeknöpfte Bluse und Hausschuhe, nicht mal richtig angezogen, nur eben so reingeschlupft und hinten runtergetreten. Mit hinten runtergetretenen Hausschuhen war die Johanna über die Straße zu ihr hochgelaufen, als würde der Teufel sie aus dem Haus gejagt haben – für eine Handvoll Mehl. Aber gleichzeitig, als würde sie auf einmal mit zwei Köpfen und vier Augen in der Welt stehen, sah Franzi die Johanna, wie sie vor einem halben Jahr am Grab vom Karl gestanden hatte, im letzten Wind, der noch nach Schnee roch. Und wie sie danach nur so dagesessen, ihre Beerdigungssuppe weggeschoben und ihr Stück Brot zerbröselt hatte. Es war gutes Brot gewesen, mit Saaten und Körnern, und die Johanna hatte es so lange zwischen den fahrigen Fingern gehabt, bis es wie Vogelfutter vor ihr auf dem Tisch lag. Nichts angerührt hatte sie damals von der reichlich gedeckten Tafel. Als hätte sie innerlich abgeschlossen mit Kochen, Backen und Essen überhaupt. Logisch, dass sie kein Mehl hatte. Und bei ›kein Mehl‹ kamen beide Geschichten zum Stehen, und es war wieder ein Kopf, der jetzt dachte: Natürlich hat die Johanna Mehl zu Hause. Nicht nur »ein bitzle«. Sie hat, wie jede hier, anderthalb Packungen oben in der Küche und etliche unten im Keller. Mehl war lange haltbar; das Mehl, das in Johannas Keller lagerte, hatte sie womöglich noch mit dem Karl zusammen eingekauft. Und seitdem nicht verbraucht. Die Johanna, dachte Franzi, war mindestens so gut bevorratet wie sie selbst: Weizenmehl Type 405 für Kuchen und Soße wird viermal da sein, Type 550 für Pizza und Blätterteig dreimal, Type 1050 für Mischbrot und Quiche mindestens zweimal. Abgesehen davon wird es in Johannas Keller Dinkelmehl geben für Krapfen und Weizen-Allergie-Gäste, grobes Brenntermehl aus geschrotetem Hafer fürs Frühstücksmus und einige zusätzliche Packungen jeweils in der Vollkornvariante.

Einmal, zu Weihnachten vor vielen Jahren, hatte die Franzi sich erlaubt, die Spitzbuben mit Vollkornmehl zu backen. Die waren dann auf dem Plätzchenteller im Wohnzimmer eingestaubt. Aus Anstand hatte der Anton ein Stück genommen, nicht wie sonst eines übrig gelassen aus Anstand, das hatte sie wohl bemerkt. Bio-Spitzbuben – das war ihm dann doch zu weit gegangen. An Vollkornmehl in den Kraut- und Apfelspatzen hatte er sich gewöhnt, an Vollwert in Salat und Soße auch. Ohne zu murren hatte er die Packungen mit Dunkelmehl (wie er es nannte) im Keller gestapelt – nach Type-Ziffern geordnet, nicht anders als die Aufsätze seiner Bohrmaschine. Was in diesem Fall bedeutete, von fein zu grob, von Gebäck über Pizza zu Brot. Immer hatte er beim Mehl auf die gleiche schöne Ordnung wie beim Werkzeug gehalten. Bis er es nicht mehr in den Keller schaffte. Von heut auf morgen. Da hatte Franzi eine Zeit lang Mehl nur in Weiß gekauft und alles in Weiß gekocht, was sich in Weiß kochen ließ, als wäre dies die letzte Freude, die sie ihm auf Erden bereiten durfte. Und er hatte dazu gelächelt, wie nur er lächeln konnte – wie ein Bub und doch so weise wie Vater Abraham.

Von dem Mehl, das unten in ihrem Keller nach Anton-Art aufgereiht war, da könnte sie ruhig auch eine Packung abgeben, aber die Johanna müsste halt sagen, welches, und dann würde sie rasch in den Keller hinabsteigen und die Johanna derweil vor der Haustür warten. Aber weil sie ja gerade kraft ihres doppelten Kopfes drauf gekommen war, dass die Johanna nicht weniger Mehl im Haus hatte als sie selbst, sondern mindestens ebenso viel wie sie selbst, und dass es hier gar nicht um Mehl ging und sie daher erstens nicht die steile Kellertreppe hinuntergehen und zweitens die Johanna nicht völlig sinnloser Weise draußen stehen und warten müsste, in Hausschuhen und mit diesem Becher, verbot sich dergleichen. Unwillig darüber, dass hier etwas so sehr im Unklaren war und sie mit der Johanna zwischen drei Türen stand: Haus-, Wind- und Kellertür, wie in einem Warndreieck, während in der Küche Halbgekochtes in sich zusammenfiel, sagte sie: »Komm halt mal rein« und war selbst erstaunt darüber, wie das klang. So gar nicht wie eine Einladung.

Dann saß Johanna am Küchentisch, ohne dass noch ein Wort über Mehl gesagt wurde. Genau genommen wurde überhaupt kein Wort gesagt. Den Dunstabzug hatte Franzi eingeschaltet, da konnte man nebenher gar nicht sprechen. Selbst wenn man wollte, und sie jedenfalls wollte nicht. Statt zu sprechen, hatte sie einen kleinen Rest Mutschelmehlsuppe warmgemacht und rasch noch ein paar Schnittlauchhalme kleingehackt und drübergestreut, ganz automatisch, ohne nachzudenken, ohne darüber nachzudenken. Reste liebte sie genauso wenig wie Unklarheiten. Was sollte man damit machen, es reichte nicht hinten, es reichte nicht vorn. Aber immer blieben ihr Reste. An kleine Mengen konnte Franzi sich nicht gewöhnen. So klein wie für eine Person konnte man nicht denken und konnte man nicht kochen. Immerhin war jetzt der Rest Suppe genau richtig – dermaßen verhuscht und bleich, wie die Johanna ausschaute. Während Johanna löffelte, ohne den Blick zu heben, konnte Franzi die Bohnen ablöschen. Und überlegen, was sie mit ihr machen sollte.

›Was sollst machen?‹ War das nicht genau das, was sie sich selbst gesagt hatte, als diese verzweifelte Einsamkeit über sie hergefallen war, das Haus so leer, der Tag so lang, die Nächte endlos. ›Was sollst machen?‹ Als ob dies die Frage, ja als ob dies überhaupt eine Frage wäre. ›Kannst halt nichts machen.‹ Als ob dies die Antwort, ja, als ob dies überhaupt eine Antwort wäre.Zwei Sätze, die zusammenpassten wie zwei glatte Kanten in einem Puzzle. Leicht glitten sie den Menschen aus dem Mund, aber sie griffen nicht ineinander und sie bewegten nichts. Franzi hatte aufgehört, auf diese Weise zu fragen, und wollte eigentlich nicht wieder damit anfangen.

Zwei flache Teller stellte sie auf den Tisch und registrierte, dass Johanna nicht protestierte. Ihre Wangen waren rosiger geworden. Das freute die Franzi. »Gell«, sagte sie, »aufgewärmt tut den Nockerln nichts.« Dann drückte sie der Johanna ein Schälmesser in die Hand, wie früher dem Anton, wenn der in der Küche rumgelungert hatte, weil es ihm mal wieder zu lang gedauert und er sich auf sein Schnitzel schon so arg gefreut hatte, und in der letzten Zeit vor allem auf sein Mittagsschläfchen nach dem Essen. Sobald die Johanna Dreispitz und Messerchen in der Hand hielt, fing sie an zu schälen, hurtig und geschickt, wie sie jahrzehntelang für eine siebenköpfige Familie mit Hund, Katze und Maultier hinterm Haus Kartoffeln geschält hatte, und als hätten ihre raschen Finger sie aus ihrer Weltverlorenheit erlöst, sagte sie:

»Aber den Kümmel tust schon auch gleich ins kalte Wasser, oder? Damit er langsam zieht.«

»Hast was gesagt?«, fragte die Franzi und schaltete den Dunstabzug aus.

»Ob du den Kümmel ins kalte Wasser tust oder ins heiße, ins kalte, gell?«

»Nein, der laugt doch aus«, antwortete Franzi und war drauf und dran, den Abzug wieder anzustellen. Als sie spürte, dass das kleine Gespräch gerade in ein zu rasches Ende hineinlief, setzte sie wieder an: »Den Wiesenkümmel nehm ich eh nur für die Pellkartoffeln«, sagte sie, »die Aufläufe mach ich schon lang mit Kreuzkümmel aus dem Eine-Welt-Laden, und in die Krautspatzen kommt bei mir Schnittlauch hinein und weißer Pfeffer.«

»Die hat mein Karl immer so gern mögen, die Krautspatzen«, sagte die Johanna – und fing bitterlich an zu weinen. Nicht leise, nicht laut: bitterlich. Davor hatte sich die Franzi gefürchtet. Hatte sich davor gefürchtet, hatte sich in die Kümmel-Varianten hineingeredet und war doch froh, dass es jetzt so weit war, weil man nun nicht mehr um das Mehl rumreden und sie am Ende doch noch umsonst in den Keller hinabsteigen musste, um etwas zu holen, was die Johanna mehr als genug daheim hatte, wo es doch überhaupt nicht um Mehl ging, sondern um den Karl, der nimmermehr war und nimmermehr aß, was die Johanna kochte. Lautlos, wie in jahrzehntelanger Rücksicht eingeübt, weinte die Johanna, hatte den Kopf auf ihre Arme gesenkt, die gekreuzt auf dem Tisch lagen, eine Höhle für ihre Trauer, die kein anderer kannte, weil kein anderer den Karl so gekannt hatte wie sie. Sechzig Jahre lang. Sechzig Jahre, drei Monate und fünf Tage lang. Und seitdem waren hundertundzweiundachtzig Tage vergangen. Hundertundzweiundachtzig Tage hatte sie heute Morgen gezählt, und da hatte diese Zahl sie plötzlich so schräg angesehen, als käme sie von irgendwoher, wo alles schräg und schief war, jedenfalls nicht aus dem Kuli heraus auf den Rand der Rundfunkbeilage. Und hätte ihr diese Frage in den Kopf geschoben, ob sie ihren Karl überhaupt noch kennen konnte. Konnte man denn jemanden kennen, der tot war? Oder war es dann mit dem Kennen aus und vorbei? Weil man sich ja nicht auskannte damit, was nach dem Sterben kam, und ungewiss war, ob der Karl oder etwas vom Karl irgendwo anders war oder auf eine Weise nicht mehr, die man nicht kennen konnte. Da war die Johanna selbst ins Rutschen gekommen, nicht auf ihren zwei Beinen, auf einem Treppenabsatz, sondern in ihrem Inneren, auf einer abschüssigen Bahn zwischen Kopf und Herz. Wie sie so dasaß mit dem Kuli in der Hand und der Zahl vor sich und sie auf einmal Angst hatte, den Karl nicht mehr kennen zu können, da hatte sie plötzlich gemeint, jetzt rutscht ihr die Seele weg. Wie auf einer Wasserrutsche würde sie unaufhaltsam in einen Strudel hinabgeschleudert werden und sich auflösen. Da war sie von ihrer Bank hochgefahren, hatte im Laufen einen Becher aus dem Ablaufgitter gegriffen und war aus dem Haus gestürzt, sich zu erhalten, egal wie.

Als sie die – umständehalber mit getrocknetem Estragon gewürzten – Bohnen auf den Tisch stellte, legte Franzi einmal kurz die Hand auf Johannas Schulter. Man war ja nicht befreundet, auch wenn man seit fünfundvierzig Jahren in einer Straße lebte. Diese Straße allerdings war eine Straße auf dem Land, und das Land war weit. Wenn man einander sah und zuwinkte, waren meist zwei bis drei Zäune dazwischen, ein Fahrrad oder eine volle Einkaufstasche oder ein Auto. Man war nicht daran gewöhnt, einander näher als nötig zu kommen, ganz im Allgemeinen nicht. Und im Besonderen war die Franzi nicht die Frau, die bei der erstbesten Gelegenheit gefühligwurde. So machte sie auch jetzt einfach weiter,schmeckte ab, teilte auf, holte Besteck aus der Schublade und wunderte sich, dass doch zwei gut gefüllte Teller dabei rauskamen. Sie spürte einen Anflug von Scham – als würde sie heimlich für jemanden mitkochen, als hätte sie nur darauf gewartet, dass jemand klingelte. Hatte sie aber nicht. Sie hatte nicht gewartet. Sie hatte gekocht. Die Rezepte ihres grünen Ringbuches, auf dem noch ihr Mädchenname stand, fingen in kleinster Größe an mit: für zwei Personen. Für eine allein war dort nicht vorgesehen, gab’s nicht, auch wenn es gang und gäbe war, dass eine für sich allein kochte oder eine allein für sich kochte, wie man es nahm – in beiden Fällen sachlich richtig und grundfalsch zugleich.

Weil es sachlich richtig war, gab es dieses Füreineallein-Geschirr, das die schenkten, die den Tisch bevölkert hatten, bevor es der Füreineallein-Tisch geworden war. »Ist die schön«, sollte man beim Auswickeln sagen, »auf eine Einer-Kanne hab ich mich ewig schon g’freut.« Und die Kinder freuten sich, dass sie endlich wieder etwas zum Schenken gefunden hatten: einen Einer-Topf, eine Einer-Kelle, einen Einer-Bräter, eine Einer-Salatschüssel – das konnte endlos so weitergehen, immer noch würde man irgendetwas Einerartiges finden, in dieser putzigen Endlos-Serie, wie früher Sammeltassen oder Städtelöffel. Zum Geburtstag, zu Ostern, zu Weihnachten. Dass jedes Stück Einer-Geschirr ein Ausrufezeichen hinter die Essenseinsamkeit setzte, die man keinem und keiner wünschen sollte, weder zum Geburtstag, noch zu Ostern oder Weihnachten, darauf kamen sie nicht. Vielleicht würden es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen, wenn sie eines Tages im Keller das unbenutzte Einer-Geschirr fanden. In Originalkartons, im Füreineallein-Geschirr-Regal, das die Franzi in der Waschküche eingerichtet hatte.

Inzwischen hatte Johanna sich beruhigt und begann zu essen. Erst zaghaft, wie ein uraltes Küken, dann so, dass man meinen konnte, es schmecke ihr. »Das is fei guat«, sagte sie, »ich mach’s ja immer mit Bärenfenchel.«

»Wo hat’s denn den außer auf der Lichtung in Reisachers Wald? Den hat doch der Nachtfrost letzte Woche zusammengestellt«, meinte Franzi.

»Nein, nicht dort«, antwortete Johanna. In ihren Augen blitzte es auf. Alles, was ihr lieb war, war ihr abhandengekommen, die kleinen Standortgeheimnisse nicht. Aber Standortgeheimnisse zu teilen, war nicht vorgesehen in der ÜberdenGartenzaungrüßen- und ÜberdenwiaschtenOstwindreden und Hastschoghörtwasdrobnpassiertist-Nachbarschaft. Mehl, unter Umständen, in Gottes Namen: Ja. Gerad noch. Aber das Geheimnis, wo der Bärenfenchel ab Mitte Mai seine weißrosa Blüten zeigte, und dann nebenan noch die wilde Almkamille zu finden war – das nicht. Unter normalen Nachbarn, unter normalen Umständen gehörte sich das nicht. Es gab Grenzen, und Zäune. Die einen so eng wie die anderen weit gesteckt – seit man vor einem halben Jahrtausend die Höfe einander entrückt hatte, abgebaut und mit gehörigem Abstand wieder neu aufgebaut. Wer nicht einzäunte, bekam Ärger.

Heute hatte die Johanna zwei Zäune passiert und mehrfach Grenzen überschritten: in der Mittagsstunde angeklopft, nach Mehl gefragt, geweint an einem fremden Küchentisch. Dass der Bärenfenchel neben der wilden Almkamille wuchs,war ihre Gastgabe. Dieses gut gehütete Wissen hatte sie jetzt der Franzi, die ihr statt an der Haustür den Becher mit Mehl zu füllen, eine Mutschelmehlsuppe mit Schnittlauch und danach noch Bohnen mit Pellkartoffeln vorgesetzt hatte, zum Geschenk gemacht. Wo man doch eigentlich nichts schenkte, sich allenfalls am Präsentkorb zu runden Geburtstagen beteiligte: Konserven, die, wie jeder wusste, samt Zellophan und Schlaufe in den Keller wanderten und dort verstaubten. Trüffelpastete, wann sollte man so etwas essen? Stopfleber, das überfette Ergebnis einer Tierquälerei, und Sanddornelixier, wo man doch mit den Kräutertropfen der Maria Treben bislang ganz gut durchs Leben gekommen war. Nein, nichts dergleichen. Ein richtiges, ein echtes Geschenk hatte sie der Franzi gemacht: Sie hatte ihr den Platz verraten, wo Bärenfenchel wuchs – außer in Reisachers Wald.

Mit diesem Geschenk wurde nicht bloß eine Bewirtung abgegolten; es öffnete sich eine Pforte. Nein, sie öffnete sich nicht, sie war aufgestoßen worden. Wie eine ewig nicht geöffnete Tür, die klemmte, an der man zog und ruckelte, und die dann, kurz bevor man aufgeben wollte, auf einmal doch aufsprang und einen frischen Luftzug hereinließ, der einem fast den Atem nahm. So berauschend und beglückend, dass man diese Tür nie wieder zumachen mochte. Wilde Minze überbot die Edelraute. Wilder Majoran den Ehrenpreis: Warum sollte jetzt noch etwas zurückgehalten werden? Man kam sowieso kaum mehr dorthin, und es gab ja genug (und hatte eigentlich immer schon genug gegeben). Außerdem war niemand sonst mehr an diesem Erbe interessiert.

Sie erzählten einander von Kräuterinseln, die am Wegrand lagen und doch verborgen waren, die auf Anhöhen zu finden waren oder in Senken. Und als wäre es nicht genug, diese Orte zu verraten, beschrieben sie einander genau, wie man dort hinkam. Franzi holte einen alten Schuhkarton mit Wanderkarten aus dem Schrank, und ihre Zeigefinger folgten der Erinnerung auf Wegen, die man so oft gegangen oder geradelt war, zu viert oder fünft, dann zu dritt und lange noch zu zweit. Wie man auf dem Rückweg am Rosenhof eine Pause eingelegt hatte, um die legendären Windbeutel zu bestellen. Als der Rosenhof zugemacht hatte, war immerhin noch der Bäcker neben der Kirche zwei Dörfer weitergeblieben. Dieser Bienenstich! Die Sahne frisch vom Werkverkauf der Molkerei, die Mandeln direkt aus Valencia. Aber nachdem die Bäckerin gestorben war, unter nie ganz geklärten Umständen einer Gasvergiftung, hatte die Sahne nach Silo geschmeckt und die Mandeln nach schlecht gelagertem Massenimport. Da waren sich Franzi und Johanna sehr einig.

Ein ganzer Landstrich wurde kreuz und quer erinnert und rauf und runter erzählt, zwischen Tellern und Töpfen, mit all ihren Dörfern, die auf -wang und auf -trach enden und mit Unter- und Ober- anfangen. Nebenbei kam man darauf, wie einmal das Wassertretbecken nicht befüllt gewesen war und eine Handvoll Touristen sich im Storchenschritt über die trockenen Kacheln bewegt hatten und, weißt noch?, wie das Unwetter im Juni 1984 von jetzt auf gleich in die Segelflugschau hineinplatzte, und der Stadelmeier Sepp nur mit knapper Not gelandet und aus der Maschine gesprungen war, sich durch die unter dem Dach dicht gedrängten Menschen seinen Weg zur Moni gebahnt hatte, die leichenblass einen Sonnenschirmhalter umklammert hielt und mit fester Stimme, so dass es alle hören konnten, sagte: »Wennst mi it heiret’st, steig i glei wieder auf.« Und statt eines gehauchten Ja ein recht schrilles »Bleib do!« zur Antwort erhalten hatte.

Alle diese Wege, zigtausendfach und nun schon so lange nicht mehr gegangen, wurden Schritt für Schritt erinnert: die Haselhecke am Fluss, die Maisfelder am Radweg und die Kiesgrube hinterm Wald.Ob dort das Indische Springkraut noch immer wucherte wie ein gigantischer tiefrosa Teppich?

»Gelee mach ich draus«, sagte Johanna.

»Nein!«

»Natürlich … schon seit Jahren.«

»Ist’s nicht giftig?«

»Blätter und Stängel darfst nicht nehmen, nur die Blüten.«

»Und was tust mit hinein?«

»Nelken halt, Zitrone und Vanille.«

»Bist sicher, dass es mit Zimt nicht noch besser ist, oder mit Melisse?«

»Probier’s halt mal aus.«

Sie fühlten sich sehr danach, aufzustehen und loszulaufen, um Blüten zu pflücken und den Gelierzucker aus dem Keller zu holen. Konnten gar nicht anders als aufzulachen, den Stuhl vom Tisch abzurücken und die Beine übereinanderzuschlagen – als hätte es noch viel Zeit, weiterzuerzählen. Dabei war die Mittagssonne schon hinter den Kompost gewandert, an den Buschbohnen vorbei. Der Abwasch stand neben der Spüle und begann einzutrocknen. Fliegen surrten um die Reste im Topf. Alles nicht wie sonst. Hätte die Johanna nicht geklingelt, wäre das Zeug seit mehr als einer Stunde in der Geschirrspülmaschine. ›Lohnt die sich eigentlich noch?‹, hatte Franzis Ältester neulich gefragt. Da hatte sie ihn aber angefahren, ob er denn glaube, dass sie jetzt am Spülbecken ihr Einer-Geschirr abwaschen tät, oder ob sie auch im Alter Anspruch auf eine Maschine hätt.

Jedenfalls war ein nicht getaner Abwasch um diese späte Mittagsstunde ein Ausnahmezustand. Längst lag die Franzi um diese Zeit sonst im Gartenhäuschen. Selbst als noch alle Kinder im Haus gewesen waren, hatte sie es sich nicht nehmen lassen, dieses Stündchen mit einem Kaffee auf der alten Liege, wo sie ihrem Kopf freien Lauf lassen konnte. Nachdenken war ihr Nachtisch.