2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: REDLINE Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

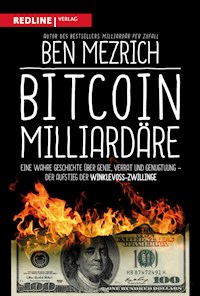

Der Traum vom neuen Gold Viele kennen die Geschichte von Mark Zuckerberg und der Gründung von Facebook, besonders seit dem oscarprämierten Filmdrama »The Social Network« nach Ben Mezrichs Buchvorlage. Dort noch Nebendarsteller, stehen nun die eineiigen Winklevoss-Zwillinge Tyler und Cameron im Fokus. Die beiden Investoren bezichtigten Mark Zuckerberg des Ideenklaus und verklagten den Facebook-Gründer auf Entschädigung. Sie investierten ihre Millionen-Entschädigung in die damals aufkommende Kryptowährung Bitcoin, eine ebenso chancenreiche wie riskante Geldanlage. Ihre Geschichte ist eine wilde und überraschende Reise in die obskure Welt der Kryptowährungen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

BEN MEZRICH

BITCOIN-MILLIARDÄRE

BEN MEZRICH

BITCOIN MILLIARDÄRE

EINE WAHRE GESCHICHTE ÜBER GENIE, VERRAT UND GENUGTUUNG – ÜBERSETZUNG AUS DEM ENGLISCHEN VON MAX LIMPER

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

1. Auflage 2020

© 2020 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

© der Originalausgabe by Ben Mezrich

Die englische Originalausgabe erschien 2019 bei Flatiron Books einem Imprint von Macmillan unter dem Titel Bitcoin Billionaires.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersetzung: Max Limper

Redaktion: Christiane Otto, München

Umschlaggestaltung: Marc Fischer, München

Umschlagabbildung: Shutterstock/ 31503814 bioraven

Satz: abavo GmbH, Buchloe

Druck: CPI books GmbH, Leck

eBook: ePubMATIC.com

ISBN Print 978-3-86881-782-9

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-195-2

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-196-9

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.redline-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Für Asher, Arya, Tonya und Bugsy: HODL.

Es ist ein Abenteuer

und es wird von Tag zu Tag lustiger.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkung

Erster Akt

1 Im Tigerkäfig

2 Abgehängt

3 Schadhafte Ware

4 Schaumgeboren

5 Im Keller

6 Liebe, wo keine Hoffnung ist

7 August 2012

8 Charlie

9 Stepford, Connecticut

10 Käufermarkt

11 Ein umgekehrter Raub

Zweiter Akt

12 Der Funke

13 Bayfront Park in Miami

14 Wieder unterwegs

15 In der Luft

16 König von Bitcoin

17 Am Morgen danach

18 Grelle Lichter

19 Diesseits von Eden

20 Die Einheitsfront

21 Hinter der Tür

22 Bitcoin 2013

23 Mainstream

Dritter Akt

24 Eine Piratengeschichte

25 Am Tag danach

26 Der Absturz

27 Am anderen Ende der Stadt

28 Echte Harvardianer

29 Das Urteil

30 Start

31 Von Dumas zu Balzac

Epilog Was wurde aus … ?

Dank

Über den Autor

Anmerkungen

VORBEMERKUNG

Bitcoin Milliardäre ist ein spannender Bericht, der sich auf Dutzende von Interviews, Hunderte von Quellen und Tausende von Dokumenten stützt, zu denen auch Aufzeichnungen aus mehreren Gerichtsverfahren zählen. Zu einigen der berichteten Ereignisse gibt es unterschiedliche und mitunter widersprüchliche Meinungen; ich habe diese Szenen im Buch so gut ich konnte anhand der aus Dokumenten und Interviews gewonnenen Informationen gestaltet. Andere Szenen sind so geschrieben, dass sie individuelle Wahrnehmungen beschreiben, ohne sie zu billigen. Zuweilen habe ich äußerliche Details geändert oder erfunden.

Im Jahr 2010 erschien mein Buch Milliardär per Zufall. Die Gründung von Facebook, das bald unter dem Titel The Social Network verfilmt wurde. Nie wäre es mir damals in den Sinn gekommen, dass ich eines Tages auf zwei Figuren dieser Geschichte zurückkommen würde: Tyler und Cameron Winklevoss, jene eineiigen Zwillinge, die sich mit Mark Zuckerberg anlegten und ihm die Ursprünge eines der mächtigsten Unternehmen der Welt streitig machten.

In der Welt, in der Milliardär per Zufall erschien, war Facebook die Revolution, und Mark Zuckerberg der Revolutionär. Er stürzte die Gesellschaftsordnung um, die Art, wie Menschen miteinander umgingen, einander kennenlernten, kommunizierten, sich verliebten und zusammenlebten. Die Gebrüder Winklevoss waren perfekte Gegenspieler: zugeknöpfte »Harvardianer«, privilegierte Spacken, die in vielerlei Hinsicht und ganz offensichtlich das »Establishment« repräsentierten.

Inzwischen sehen die Dinge anders aus. Mark Zuckerberg ist ein etablierter Name. Facebook ist allgegenwärtig und beherrscht weite Teile des Internets (trotz ständiger Skandale, die sich unter anderem um gestohlene Nutzerdaten, gefakte Nachrichten und politische Manipulationen drehen). Währenddessen sind Tyler und Cameron Winklevoss überraschenderweise wieder in den Nachrichten aufgetaucht – als Anführer einer völlig neuen digitalen Revolution.

Mir entgeht nicht die Ironie des Ganzen. Zuckerberg und die Zwillinge haben die Rollen der Rebellion und des Imperiums getauscht, aber nicht nur das. Mein Buch und der daraus entstandene Film haben ein Bild der Zwillinge kanonisiert, das dringend revidiert werden muss. Meiner Meinung nach ist es kein Zufall, dass Tyler und Cameron Winklevoss zweimal zur rechten Zeit am rechten Ort waren.

In der Literatur wie im Leben gibt es selten einen zweiten Akt. Im Falle der Winklevoss-Zwillinge sieht es ganz danach aus, als ob der zweite Akt den ersten früher oder später in den Schatten stellen wird. Bitcoin und die dahinter steckende Technik haben das Potenzial, das Internet auf den Kopf zu stellen. So wie Facebook entwickelt wurde, damit unsere sozialen Beziehungen aus der physischen Welt ins Internet umziehen konnten, wurden Kryptowährungen wie Bitcoin für eine Finanzwelt entwickelt, die heute weitgehend online funktioniert. Die Technik hinter Bitcoin ist weder eine Modeerscheinung noch eine Blase oder ein Trick. Sie stellt einen grundlegenden Paradigmenwechsel dar, der irgendwann alles ändern wird.

ERSTER AKT

Die moralischen Wunden haben das Eigentümliche, dass sie sich verbergen, aber nicht wieder schließen; stets schmerzhaft, stets bereit, zu bluten, wenn man sie berührt, bleiben sie frisch und klaffend im Herzen

ALEXANDRE DUMAS,

Der Graf von Monte Cristo

1

IM TIGERKÄFIG

22. Februar 2008

Zwanzigster Stock eines unauffälligen Büroturms am Rand des Finanzviertels von San Francisco.

Die üblichen aus Glas, Stahl und Beton zurechtgeschnittenen, überklimatisierten, hell erleuchteten Würfel. Eierschalenfarbene Wände, bürobeige Teppiche. Neonröhren, die das Tic-Tac-Toe-Raster der Zwischendecken durchkreuzten. Glubschende Wasserspender, Konferenztische mit Chromleisten, verstellbare Stühle aus Kunstleder.

Es war kurz nach drei an einem Freitagnachmittag. Tyler Winklevoss stand vor einem bodentiefen Fenster mit Blick auf ein Nadelkissen aus gleichartigen Bürogebäuden, die im Mittagsnebel steckten. Er versuchte, aus einem papierdünnen Einwegbecher Filterwasser zu trinken, ohne zu viel davon auf seine Krawatte zu schütten. Nach so vielen Tagen, Monaten, – ach was! – Jahren war die Krawatte kaum notwendig. Je länger sich diese Tortur hinzog, desto wahrscheinlicher wurde es, dass er irgendwann zur nächsten endlosen Sitzung in seiner Olympia-Ruderjacke aufkreuzen würde.

Es gelang ihm, das Wasser eben noch zu kosten, bevor der Becher unter seinen Fingern nachgab, und das Rinnsal seine Krawatte zwar verfehlte, aber den Ärmel seines Oberhemdes durchnässte. Er warf den Becher in einen Mülleimer neben dem Fenster und schüttelte die nasse Manschette aus. »Das kommt auch noch auf die Liste. Pappbecher in Eiswaffelform. Welcher Sadist hat sich das bloß ausgedacht?«

»Vielleicht der, der diese Beleuchtung erfunden hat. Ich bin zwei Stufen brauner geworden, seit sie uns auf dieser Etage einquartiert haben. Ich wette, das Fegefeuer besteht aus Neonröhren.«

Auf zwei der Kunstledersessel am anderen Ende des Raumes fläzte sich Tylers Bruder Cameron, seine langen Beine auf die Kante eines rechteckigen Konferenztisches gelegt. Er trug Blazer, aber keine Krawatte. Einer seiner Lederschuhe der Größe 48 stand gefährlich nah am Bildschirm von Tylers offenem Laptop, aber Tyler sah darüber hinweg. Der Tag war schon lang gewesen.

Tyler wusste: Die Langeweile war beabsichtigt. Eine außergerichtliche Einigung war etwas anderes als ein Rechtsstreit. Letzteres war ein Stellungskrieg, bei dem sich zwei Parteien ihren Weg zum Sieg erkämpften – also das, was Mathematiker und Ökonomen als Nullsummenspiel bezeichnen würden. Gerichtsverfahren hatten Höhen und Tiefen, aber unter der Oberfläche lauerten Urkräfte; vom Wesen her war es Krieg. Bei einem Schlichtungsverfahren war es anders. Wenn es gut geführt wurde, gab es keine Gewinner oder Verlierer, sondern nur zwei Parteien, die über Kompromisse zu einer Lösung gelangt waren und sich nun, wie man sagte, »das Kind aufteilten«. Schlichtung fühlte sich nicht wie Krieg an, sondern eher wie eine sehr lange Busfahrt, die erst dann endete, wenn alle Mitreisenden die Landschaft so satt hatten, dass man sich auf ein Ziel einigen konnte.

»Genau genommen«, sagte Tyler und wandte sich wieder dem Fenster und dem vertrauten Grau in Grau des nordkalifornischen Nachmittags zu, »sind wir nicht die, die im Fegefeuer stecken.«

Sobald die Anwälte draußen waren, gaben sich Tyler und Cameron immer alle Mühe, um sich nicht mit ihrem Fall zu befassen. Anfangs war das anders gewesen. Anfangs war das Gefühl der Wut und des Betrogenseins so groß gewesen, dass sie kaum an etwas anderes denken konnten. Aber als die Wochen zu Monaten wurden, kamen sie zu der Einsicht, dass Wut der geistigen Gesundheit nicht zuträglich ist. Immer wieder hieß es von den Anwälten, dass sie dem System vertrauen müssten. Wenn sie alleine waren, sprachen sie daher möglichst über etwas anderes als das, was sie hierhergebracht hatte.

Dass sie nun auf die Literatur des Mittelalters zu sprechen kamen, genauer gesagt auf Dantes Idee von den unterschiedlichen Kreisen der Hölle, war ein Zeichen für das Aufweichen der Vermeidungstaktik. Ihr Vertrauen in das System hatte sie offenbar in einen dantesken Höllenkreis geführt. Immerhin hatten sie dadurch etwas Ablenkung. Als Heranwachsende in Connecticut waren Tyler und Cameron von Latein besessen gewesen. Als es im Abschlussjahr für sie keine Kurse mehr zu belegen gab, rangen sie dem Schulleiter ein Seminar zum Latein des Mittelalters ab, das der Fachleiter für Latein, ein Jesuitenpriester leitete. Gemeinsam übersetzten die Brüder und der Pater die Confessiones des heiligen Augustin und andere mittelalterliche Schriften. Zwar hatte Dante sein berühmtestes Werk nicht auf Latein geschrieben, aber Tyler und Cameron konnten genug Italienisch, um in ihren Scherzen das Inferno neu zu möblieren: Wasserspender, Leuchtstoffröhren, Whiteboards … Anwälte.

»Genau genommen«, meinte Tyler, »sind wir im Limbus. Im Purgatorium ist er. Wir haben nichts Unrechtes getan.«

Plötzlich klopfte es. Einer ihrer eigenen Anwälte, Peter Calamari, trat als Erster ein. Sein hoher Haaransatz umrahmte eine vorstehende Stirn und ein zu kleines, weiches Kinn. Das Hemd mit Palmenmuster steckte schlampig im Hosenbund einer Jeans, die ihm derartig zu groß war, dass er komisch darin ging. Tyler wäre nicht überrascht gewesen, wenn das Etikett noch daran gehangen hätte. Schlimmer noch, Calamari trug doch wirklich Sandalen. Wahrscheinlich dort gekauft, wo er seine Jeans her hatte.

Hinter dem Anwalt kam der Mediator herein. Antonio »Tony« Piazza machte eine weitaus beeindruckendere Figur. Er war schlank, fast schon hager, und makellos in Anzug und Krawatte gekleidet. Sein graumeliertes Haar war kurz und ordentlich geschoren, seine Wangen angemessen gebräunt. In der Presse galt Piazza als »Meister der Mediation«. Er hatte mehr als viertausend komplizierte Zwistigkeiten erfolgreich beigelegt, besaß angeblich ein fotografisches Gedächtnis und war nebenbei ein Kampfkunstexperte – er meinte beim Aikido gelernt zu haben, wie man Aggressionen in etwas Produktives kanalisiert. Piazza war nicht müde zu kriegen. Eigentlich war er der perfekte Busfahrer für diese endlos scheinende Fahrt.

Noch ehe sich die Tür hinter den beiden Anwälten schloss, hatte Cameron die Füße vom Tisch genommen.

»Hat er eingewilligt?«

Die Frage war an Piazza gerichtet. In den letzten Wochen war ihnen Calamari, immerhin Teilhaber der protzigen Kanzlei Quinn Emanuel, eher wie ein Botengänger zwischen ihnen und dem Aikido-Meister vorgekommen. Mit seinen lockeren Jeans und Sandalen suchte er wohl Anschluss ans Silicon Valley, aber in Camerons Augen machte sich der Anwalt damit zur Witzfigur.

Eigentlich sollte er gar nicht hier sein. Calamari war die Vertretung für Rick Werder Jr., der eigentlich den Fall betreute und in letzter Minute hatte absagen müssen, um stattdessen einem Unternehmen im 2 Milliarden Dollar schweren Insolvenzverfahren beizustehen. Obwohl das Schicksal des Winklevoss’schen Falles allein auf seinen Schultern ruhte, war Werder nicht zur Schlichtung erschienen, dem alles entscheidenden Moment des Falls. Vermutlich erschien ihm der Deal, dem er gerade nachjagte, größer und besser.

Die Zwillinge hatten die Kanzlei Quinn Emanuel zur Verstärkung ihres Anwaltsteams engagiert, als die Voruntersuchung zu Ende ging und der Prozessbeginn bevorstand. Das 1986 von John B. Quinn gegründete Unternehmen war für seine zähen Prozessanwälte bekannt, die sich ausschließlich mit Wirtschaftsstreitigkeiten und Schiedsverfahren befassten. Die Kanzlei hatte durch den Verzicht auf eine formelle Kleiderordnung Pionierarbeit geleistet – unerhört in der Welt der piekfeinen Sozietäten. Diese Innovation war schuld an Calamaris modischem Totalschaden.

»Abgelehnt hat er nicht«, sagte Piazza, »aber er hat Bedenken.«

Tyler sah seinen Bruder an. Der Vorschlag, den sie unterbreitet hatten, war ursprünglich Camerons Idee gewesen. Nach dem ganzen von Anwälten betriebenen Hin-und-Her – mit Piazza in der Mitte, als silbrige Sphinx auf der Suche nach Anknüpfungspunkten – hatte sich Cameron gefragt, ob man das ganze Brimborium nicht einfach weglassen könnte. Sie waren doch eigentlich drei Studenten, die einander vor nicht allzu langer Zeit in der Mensa kennengelernt hatten. Könnte man sich nicht zusammensetzen, nur zu dritt, ohne Anwälte, und die Sache besprechen?

»Was für Bedenken?«, fragte Cameron.

Piazza zögerte.

»Sicherheitsbedenken.«

Tyler brauchte einen Moment, um zu kapieren, was der Mann sagte. Sein Bruder erhob sich aus dem Sessel.

»Er glaubt, wir würden ihm eine reinhauen?«, fragte Cameron. »Echt?«

Tyler spürte, wie sich seine Wangen röteten.

»Das ist ein Scherz, oder?«

Ihr Anwalt trat beschwichtigend näher. »Worauf es ankommt ist doch, dass er abgesehen von den Sicherheitsbedenken für die Idee zu haben ist.«

»Jetzt mal im Ernst«, sagte Tyler. »Er glaubt, wir würden ihn vermöbeln? Mitten im Schiedsverfahren? Im Büro eines Schlichtungsanwalts.«

Piazzas Gesicht blieb unbewegt, aber seine Stimme senkte sich – in eine derart beruhigende Tonlage, dass man dabei einschlafen konnte.

»Bleiben wir bei der Sache. Theoretisch hat er dem Treffen zugestimmt. Es geht nur noch um die Details.«

»Wollen Sie uns am Wasserspender anketten?«, fragte Cameron. »Fühlt er sich dann sicherer?«

»Das wird nicht nötig sein. Am Ende des Flurs ist ein Besprechungsraum mit Glaswänden. Da kann das Treffen stattfinden. Nur einer von Ihnen geht zum Vieraugengespräch hinein. Der Rest von uns bleibt draußen und schaut zu.«

Es war völlig absurd. Tyler hatte das Gefühl, wie ein wildes Tier behandelt zu werden. Sicherheitsbedenken. Das Wort fühlte sich an, als käme es von ihm. Es klang wie etwas, das nur er sagen würde. Vielleicht war es ja auch ein Trick; dass es physisch sicherer für ihn wäre, nur mit einem von ihnen zu sprechen, war fast so lächerlich wie die Vorstellung, sie würden ihn verprügeln wollen, aber vielleicht glaubte er, bei einem Eins-zu-eins-Gespräch irgendwie intellektuell im Vorteil zu sein. Die Zwillinge hatten das Gefühl, dass er sie von Anfang an wegen ihres Aussehens geringschätzte. Für ihn waren sie immer nur die Coolen auf dem Campus gewesen. Dumme Sportskanonen, die noch nicht einmal programmieren konnten, die sich ihre Website von einem Nerd bauen lassen mussten. Eine Website, die nur er, das junge Genie, hätte erfinden können – oder eher: erfinden sollen. Denn wenn sie die Erfinder gewesen wären, dann hätten sie sie erfunden. Nach dieser Logik war es natürlich klar, dass sie ihm eine hereinhauen würden, sobald sie ihn vor sich hätten.

Tyler schloss die Augen und sammelte sich. Dann zuckte er mit den Schultern.

»Cameron geht rein.«

Sein Bruder war immer der Weichere gewesen, weniger Alphatier, eher zum Biegen bereit, wenn Biegen die einzige Wahl war. Zweifellos war dies hier der Fall.

»Wie im Tigerkäfig«, sagte Cameron, als sie Piazza und dem Anwalt hinaus auf den Flur folgten. »Haltet das Betäubungsgewehr im Anschlag. Wenn ihr seht, dass ich ihm an die Kehle gehe, dann tut mir einen Gefallen und zielt auf den Blazer. Er gehört meinem Bruder.«

Weder Anwalt noch Schlichter zeigten auch nur das geringste Amüsement.

Als Cameron Winklevoss vierzig Minuten später den Glaskasten betrat, war dies einer der surrealsten Augenblicke in seinem Leben.

Mark Zuckerberg saß bereits an dem langen, rechteckigen Tisch in der Mitte des Raumes. Mit seinen ein Meter siebzig schien der Milliardär auf einem extrahohen Sitzkissen zu thronen. Etwas verlegen schloss Cameron die Glastür hinter sich; auf der anderen Seite der Scheibe sah er Tyler und den Anwalt Platz nehmen. Weiter hinten im Flur war Piazza zu sehen, hinter ihm reihten sich Zuckerbergs Anwälte, eine Armee aus Anzugträgern. Die meisten von ihnen kannte er; nie wäre ihm Neel Chatterjee von der Kanzlei Orrick Herrington & Sutcliffe LLP entgangen, der seinen kostbaren Klienten derart eifrig behütete (und alles, was die Zwillinge über ihn zu sagen hatten, derart beargwöhnte), dass er bei einer Podiumsdiskussion, zu der die Zwillinge anlässlich einer Internetkonferenz im Jahr 2008 eingeladen waren, im Publikum gesessen hatte, wohl um ihre Äußerungen zu verfolgen. Chatterjee und der Rest der Anwälte hatten Notizblöcke gezückt, und Cameron fragte sich, was sie notieren wollten. Die Glaswand machte einen schalldichten Eindruck und keiner der Anwesenden konnte seines Wissens Lippen lesen. Das Gespräch sollte zwischen ihm und Zuckerberg stattfinden: keine Vermittler, keine Anwälte, keine Zuhörer, keine Einmischer.

Zuckerberg blickte nicht auf, als Cameron zum anderen Ende des Konferenztisches ging. Das seltsame Frösteln, das Cameron befiel, hatte nichts mit der übereifrigen Klimaanlage zu tun. Es war das erste Mal seit vier Jahren, dass er seinen ehemaligen Harvard-Kommilitonen wiedersah.

Cameron hatte Zuckerberg zum ersten Mal im Oktober 2003 in der Kirkland-Mensa getroffen. Er, Tyler und ihr Freund Divya Narendra hatten sich mit ihm zusammengesetzt, um über das soziale Netzwerk zu diskutieren, das sie im vergangenen Jahr aufgebaut hatten. In den folgenden drei Monaten hatten sich die vier mehrere Male in Zuckerbergs Wohnheimzimmer getroffen und ihr Projekt in über fünfzig E-Mails besprochen. Aber ohne, dass die Zwillinge und Narendra es wussten, hatte Zuckerberg heimlich mit der Arbeit an einem anderen sozialen Netzwerk begonnen. Deren Domain thefacebook.com hatte er am 11. Januar 2004 registriert, vier Tage vor ihrem dritten Treffen am 15. Januar.

Und drei Wochen später, am 4. Februar 2004, hatte er thefacebook.com gelauncht. Cameron, Tyler und Divya erfuhren davon erst aus der Uni-Zeitung, der Harvard Crimson. Daraufhin stellte Cameron Zuckerberg per Mail zur Rede. Zuckerbergs Antwort: »Wenn du darüber sprechen möchtest, wäre ich bereit, mich mit dir allein zu treffen. Sag Bescheid...« Darauf war Cameron nicht eingegangen, denn das Vertrauen schien ihm unwiderruflich zerstört; was würde ein Streit mit jemandem bringen, der sich so verhielt? Ihnen blieb in Camerons Augen nur noch, aufs System zu setzen – zunächst indem sie an die Verwaltung appellierten, auf dass Harvard-Rektor Larry Summers einschreiten und den Ehrenkodex durchsetzen möge, der laut Studierendenhandbuch das Miteinander an der Uni bestimmen sollte. Als dies nicht fruchtete, hatten sie sich widerwillig an die Justiz gewandt – und nun, vier lange Jahre später, waren sie hier...

Cameron war an den Tisch gelangt und ließ seinen übergroßen Körper auf einen der Stühle sinken, bevor er schließlich aufschaute und ein verlegenes Lächeln erahnen ließ. Es war unglaublich schwer, jemanden einzuschätzen, der keinerlei erkennbare Gesichtsausdrücke hatte, aber Cameron meinte in der Art, wie Zuckerberg vorwärts schaukelte und die Füße unter dem Tisch verschränkt hielt, einen Hauch von Nervosität zu erkennen, einen Anflug von menschlicher Emotion. Überraschenderweise trug Zuckerberg nicht seinen typischen grauen Kapuzenpullover; offenbar nahm er die Sache inzwischen doch ernst. Zuckerberg nickte Cameron zu und murmelte eine Art Gruß.

Während der folgenden zehn Minuten redete hauptsächlich Cameron. Er begann mit einem Friedensangebot. Er gratulierte Mark zu seinen Erfolgen in den wenigen Jahren nach der Harvardzeit. Zum Um- und Ausbau von thefacebook.com – einer anfänglich kleinen, exklusiven Community von vernetzten Harvardstudenten – zu Facebook, einem globalen Phänomen, das sich erst von Uni zu Uni, dann von Land zu Land verbreitet und erst Millionen, dann Milliarden von Nutzern an sich gebunden hatte, die ihr Privat- und Intimleben in Wort und Bild preisgaben. Inzwischen umfasste dieses Netzwerk mehr als ein Fünftel aller Erdenbewohner und wuchs weiterhin ungebremst.

Cameron hielt mit dem Offensichtlichen hinter dem Berg: Er, Tyler und Divya glaubten felsenfest, dass Facebook aus ihrer Idee erwachsen war, aus einer Website, die erst Harvard Connection hieß und später zu ConnectU umbenannt wurde. Es war ein eigenes soziales Netzwerk gewesen, das College-Studenten die Kontaktaufnahme untereinander erleichtern sollte. Auf die Harvard Connection waren Cameron, Tyler und Divya gekommen, weil sie vom zunehmend enger werdenden Campusleben frustriert gewesen waren. Das erste Jahr war ein großer Schmelztiegel. Gleich in der ersten Woche war Divya auf dem Harvard Yard Cameron über den Weg gelaufen und hatte ihn zum E-Gitarre-Spielen in sein Wohnheimzimmer eingeladen. Von diesem Tag an waren sie dicke Freunde. Aber mit der Zeit waren diese zufälligen sozialen Kollisionen seltener geworden, weil alle zunehmend beschäftigt waren. Es war nicht leicht, den Freundeskreis über die Grenzen des eigenen Wohnheims, des eigenen Sportteams oder des eigenen Faches hinweg auszuweiten. Die Zwillinge und Divya sahen darin einen Missstand und sie gingen daran, ihn zu beheben. Harvard Connection oder ConnectU sollte ein virtueller Campus werden, auf dem das Studentenleben ohne die physischen Hindernisse und undurchdringlichen sozialen Schranken der Offline-Welt aufblühen könnte. Ein ewiges Erstsemester, nur dass alle älter und weiser wären und die Jugend nicht an die Jungen verschwendet würde.

Im Frühjahr 2003 war der Code annähernd fertiggestellt; allerdings machte der ursprüngliche Programmierer, Sanjay Mavinkurve, gerade seinen Abschluss mit Aussicht auf einen Job bei Google in Kalifornien. So mussten die Zwillinge und Divya jemand anderen einstellen, um die Website fertigzustellen. Victor Gao arbeitete den Sommer über daran, aber mit Semesterbeginn nahm ihn seine Bachelorarbeit zu sehr in Anspruch, sodass er damit aufhören musste. Er stellte den Kontakt zu einem Informatiker im zweiten Studienjahr her, der sich für kommerzielle Projekte zu interessieren schien.

Zu diesem Zeitpunkt war die ConnectU-Software darauf ausgerichtet, die Nutzer anhand ihrer Mailadresse einzuordnen. Registrierte sich beispielsweise jemand mit einer auf harvard.edu endenden Adresse, wären er oder sie automatisch dem Harvard-Netz zugeordnet worden. So sollte das Kuddelmuddel vermieden werden, das entsteht, wenn alle in ein Netzwerk gepackt werden. Wie eine Matrjoschkapuppe sollte ConnectU ein Netz aus kleineren Unternetzen werden, die ebenfalls Netze aus Unternetzen enthielten und so weiter bis zur Einzelperson.

Divya und die Zwillinge hatten ConnectU so eingerichtet, nachdem ihnen aufgegangen war, dass die E-Mail-Adresse einen Menschen nicht nur identifizieren kann wie ein digitaler Ausweis, sondern auch Aufschlüsse über sein soziales Umfeld im echten Leben erlaubt. Der Administrator von Harvard vergab Mailadressen mit der Harvard-Domain nur an Harvardstudenten. Goldman Sachs vergab Adressen mit @goldmansachs.com nur an Mitarbeiter von Goldman Sachs. Besaß man eine solche Mailadresse, gehörte man wahrscheinlich auch im echten Leben in irgendeiner Weise diesen Kreisen an. Diese Bauweise sollte dem ConnectU-Netz eine Vertrauenswürdigkeit verleihen, die andere soziale Netze wie Friendster oder MySpace nicht hatten. Die Nutzer sollten so eingeordnet werden, dass sie einander besser finden und auf sinnvollere Weise kennenlernen konnten. Genau diese Bauweise wies auch das Projekt auf, das den von ihnen beauftragten Informatiker kurze Zeit später zum Weltruhm und zur Herrschaft über das Internet katapultieren sollte.

In den Augen der Zwillinge waren die einzigen Netze, mit denen sich Mark Zuckerberg auskannte, Computernetze. Aus ihrem eigenen sozialen Umgang mit ihm hatten sie den Eindruck gewonnen, dass Mark viel lieber mit Maschinen kommunizierte als mit Menschen. So gesehen war es viel plausibler, das größte soziale Netz der Welt als Sprössling einer ungleichen Paarung zwischen den Zwillingen und Zuckerberg zu sehen, statt als Zuckerbergs eigenes geistiges Kind. Die Vorstellung des einsamen Genies, das ganz aus sich allein brillante Erfindungen hervorbringt, war ein Filmklischee, ein Hollywood-Mythos. In Wirklichkeit waren die größten Unternehmen der Welt von dynamischen Duos gestartet worden: Jobs und Wozniak, Brin und Page, Gates und Allen, die Liste war endlos und hätte aus Camerons Sicht auch Zuckerberg und Winklevoss enthalten sollen. Oder Winklevoss und Zuckerberg.

Als er am Konferenztisch saß, musste Cameron sich selbst eingestehen, dass Zuckerbergs Errungenschaften wirklich beeindruckend waren. Was auch immer er ihnen weggenommen hatte, er hatte daraus eine Revolution gemacht. Irgendwie hatte dieser schmächtige, blasse Junge mit dem Billighaarschnitt es geschafft, die Welt zu verändern. Und das schmierte ihm Cameron nun aufs Brot. Er bekräftigte, dass Zuckerbergs Schöpfung unglaublich war und eine Innovation darstellte, wie sie nur einmal in jeder Generation vorkommt.

Als Cameron verstummte, steuerte Zuckerberg seinerseits Glückwünsche bei. Er zeigte sich aufrichtig beeindruckt davon, dass Cameron und Tyler noch als Studenten die US-Meisterschaft im Rudern errungen hatten und wohl noch im Laufe des Sommers als Teil der amerikanischen Nationalmannschaft an den olympischen Spielen in Peking teilnehmen würden. Cameron fühlte sich auf merkwürdige Art und Weise an den scheuen Jungen erinnert, den sie damals im Speisesaal kennengelernt hatten. Ein sozial gehemmter Computerfreak, der sich freute, auch nur flüchtig mit ihnen zu tun zu haben.

Cameron bemühte sich, dunkle Erinnerungen zu verscheuchen, während er die Komplimente entgegennahm. Er versuchte nicht an das Gefühl zu denken, das ihn damals beim Lesen des Artikels über Zuckerbergs Website überkommen hatte. Zwischenzeitlich lautete der Jobtitel, den Zuckerberg auf thefacebook.com angab: »Gründer, oberster Befehlshaber und Staatsfeind.« Dieb hätte auch gepasst, dachte Cameron.

Aber solche Gedankengänge waren nun wenig hilfreich.

Nichts davon fiel jetzt ins Gewicht.

Mit einem Blick auf seinen Bruder und die anderen Männer hinter der Glasscheibe – auf die Anwälte mit wild entschlossen gezücktem Notizblock – schob Cameron seine Emotionen beiseite.

»Mark, lass uns das Kriegsbeil begraben. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Wir behaupten ja nicht, Facebook erschaffen zu haben.«

»Darauf können wir uns immerhin einigen.«

War das scherzhaft gemeint? Cameron war sich nicht sicher, also redete er weiter.

»Wir behaupten nicht, dass uns hundert Prozent zustehen, sondern dass uns mehr als null Prozent zustehen.«

Zuckerberg nickte.

»Kannst du wirklich behaupten, dass du heute hier säßest, wenn wir nicht zu dir gekommen wären?«

»Ich sitze heute hier, weil ihr mich verklagt habt.«

»Du weißt, was ich meine.«

»Ich weiß, was du suggerierst.«

»Wir sind mit unserer Idee zu dir gekommen. Wir haben dir Zugang zum kompletten Code gegeben. Ich konnte sehen, wie bei dir die Glühbirne aufleuchtete.«

»Ihr wart nicht die Ersten, die die Idee zu einem sozialen Netz hatten, und ich war es auch nicht. Friendster und MySpace gab es schon vor Facebook und so weit ich weiß hat mich Tom von MySpace noch nicht verklagt.«

Mühselig, nervenzehrend. Cameron presste seine schwieligen Hände auf den Konferenztisch. Er stellte sich ein Ruder vor, das er Zug um Zug um Zug durchs Wasser zog.

»Wir können ewig so weitermachen, aber davon hätten wir beide nichts. Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Du hast ein Unternehmen zu leiten, wir haben eine Olympiaqualifikation zu schaffen.«

»Auch darauf können wir uns einigen.«

»Das Leben ist zu kurz für ein solches Hickhack.«

Zuckerberg überlegt und zeigte dann auf die Anwälte hinter der Glasscheibe.

»Das sehen die wohl anders.«

»Lass uns einen Kompromiss finden, die Hände schütteln und zu dem zurückkehren, was wir im Leben noch an Großartigem vorhaben.«

Zuckerberg blickte ihn eine ganze Weile an. Er schien etwas sagen zu wollen, zuckte dann aber nur und versuchte erneut ein denkbar knappes Lächeln.

Dann streckte Zuckerberg in einer Art und Weise, die man nur als roboterhaft beschreiben konnte, den Arm über den Tisch hinweg aus und bot offenbar einen Handschlag an.

Cameron spürte, wie sich ihm die Nackenhaare aufrichteten. Passierte dies in Wirklichkeit? Das Gespräch hatte keinerlei Fortschritt gebracht – aber aus den Augenwinkeln sah er Zuckerbergs Anwälte aufstehen.

Cameron ergriff Mark Zuckerbergs Hand und schüttelte sie.

Und ohne ein weiteres Wort sprang der Facebook-Chef vom Stuhl und eilte zur Tür. Cameron hatte keine Ahnung, was in diesem undurchschaubaren Menschen vorging. Vielleicht hatte Cameron ihn irgendwie erreicht und er war jetzt bereit, den Winklevoss-Zwillingen das zu gewähren, was ihnen zustand.

Vielleicht würde sich Zuckerberg auch mit einem neuen Einfall in den Konferenzraum zurückziehen, in dem er und die Facebook-Anwälte während der Verhandlungen Stellung bezogen hatten.

»Wie war’s«, würde Neel Chatterjee fragen.

»Gut.«

»Gut inwiefern?«

»Gut insofern, dass ich sie hintenrum ficke...«

2

ABGEHÄNGT

9. September 2011

Fünf Uhr früh.

Strahlen aus Umbra, Ocker und Gold, wie sie nur ganz unchristliche Frühaufsteher zu sehen bekommen, durchdrangen die in Technicolor strahlenden Bäume und brachten den säbelförmigen Wasserspiegel zum Glänzen.

»Zieh, verdammt nochmal! Zieh!«

Tyler legte sein ganzes Gewicht, jede Zelle seines Körpers in den Riemen. Er stöhnte auf, seine breiten Schultern öffneten sich wie Vogelschwingen, und sein Rücken streckte sich mit beinahe perfekter Präzision in den Ruderschlag. Direkt vor ihm bewegte sich Cameron im Einklang mit ihm, zwei Teile einer schnurrenden, gut geölten Maschine. Von Weitem wirkten sie wie ein Duett aus weichen, geführten Bewegungen, aber hier, in der schmalen, übers kristallene Wasser schießenden Fiberglashülle, bestand die Wirklichkeit aus Sehnen, Schweiß, Schmiere, auf- und abschwellenden Muskeln unter geprellter, blasiger, geschrammter Haut.

Die Ruderblätter bissen ins Wasser und trieben das Boot in plötzlichen Schüben voran. Die Brüder waren nicht nur äußerlich synchron, im mechanischen Zug und Druck der Muskeln gegen die Kohlefaserriemen; sie waren auch körperlich identisch. Als zwei Hälften eines Ganzen geboren zu sein war ein Vorteil auf dem Weg von der Kuriosität – eineiige Zwillinge im Ruderboot – zum Zweierteam in der Weltklasse.

Heute allerdings war die Maschine nicht perfekt. Irgendwas in dem unsichtbaren Getriebe, das die beiden vereinte, lief spürbar unrund.

Ohne hinzusehen spürte Tyler die fünf anderen Boote neben ihnen, die in möwengleicher Formation Nase an Nase auf die nahe Ziellinie zu glitten. Vom Ufer aus war der Abstand kaum wahrnehmbar, aber Tyler konnte sehen, dass sie eine Spanne hinter dem nächstgelegenen Zweier lagen… fünfzehn, vielleicht zwanzig Zentimeter hinter dem Paar, das in Athen im Achter der Männer Gold gewonnen hatte. Es teilte sich die Führung mit zwei Washingtoner Absolventen, die dreimal hintereinander US-Meister geworden waren.

Die Armada raste auf die Ziellinie zu. Tyler kniff die Augen zusammen und zog mit allerletzter Kraft, aber tief drinnen wusste er, dass es nicht reichen würde. Sekunden später ertönte eine Hupe, als die Bugbälle der Boote die Ziellinie durchbrachen.

Das Rennen war vorbei.

Die Zwillinge waren auf dem letzten Platz gelandet.

Die wenigen Zoll, die die sechs Boote trennten, hätten ebenso gut Meilen sein können.

Ein Wettrudern war ein Rennen, das fast immer weit vor den letzten Metern entschieden wurde. Rudern war ein Sport, bei dem man nicht gewann, sondern bei dem man es schaffte, nicht zu verlieren; es war ein Kampf gegen das Nachgeben. Wer die meisten Schmerzen verbeißen konnte, kam meistens als Erster über die Ziellinie. Und um die Schmerzgrenze zu erhöhen, musste man im Training möglichst oft an sie stoßen.

Die Zwillinge sackten völlig erschöpft über den Riemen zusammen. Milchsäure, ein Nebenprodukt extremer Anstrengung, sammelte sich in den Muskeln. Jede Zelle ihres Körpers glühte, die Lunge brannte. Die Energie, die Tyler und Cameron auf der Rennstrecke in den Antrieb ihres Boots gesteckt hatten, löste sich in den Pfützen auf, die die Ruderblätter in die Oberfläche des Lake Carnegie in Princeton, New Jersey, getupft hatten.

Sie wussten, dass sie mit dem Abkühlprogramm beginnen und zum Bootshaus zurückkehren sollten, aber momentan fehlte ihnen die Kraft, um sich aufzuraffen, die Riemen zu bewegen und nach Hause zu rudern.

»Ist nur ein Training«, sagte Tyler. »Nächstes Mal holen wir’s uns.«

Cameron ließ den Kopf hängen.

»Wenn wir die Schlagrate erhöhen würden, wären wir auf der richtigen Seite der Linie.«

An Camerons Tonfall konnte er erkennen, dass diesen die Niederlage mehr als nötig bedrückte. Natürlich waren sie auch früher schon schlechte Rennen gefahren. Die Fähigkeit, Trainingsniederlagen wegzustecken, sie auf dem Wasser zu lassen, war im Rudersport entscheidend – und hilfreich, wenn man eine Weltfirma verklagen und gleichzeitig für Olympia trainieren wollte. In ihrer Leistungsklasse konnte der geringste Patzer im Rhythmus oder in der Technik eine Niederlage einbringen und im Wettbewerb um die Aufnahme ins Olympiateam zählte jeder Ruderschlag. Der paradiesische Lake Carnegie, der seit Jahrzehnten das Trainingslager der Nationalmannschaft beherbergte, bot mit seiner vier Meilen langen, spiegelglatten Wasserfläche Idealbedingungen für den Rudersport. Jedes Training drehte sich daher um Muskelkraft, Technik, Koordination und Willensstärke. Jeder Sieg war hier dem Sportler zuzuschreiben, nicht den Umständen.

Der See war buchstäblich zum Rudern gemacht. Vor 1902 hatte das Team von Princeton auf dem nahen Delaware Canal gerudert, einer stark befahrenen Wasserstraße voller Lastkähne und Ausflugsschiffe, aber die Ruderer waren es satt, Frachtern und Sonntagsseglern auszuweichen. Durch einen glücklichen Zufall bekam ein Absolvent und ehemaliger Steuermann den Auftrag, ein Porträt des Stahlbarons Andrew Carnegie anzufertigen, und statt sich auf Pinsel und Ölfarben zu konzentrieren, nutzte er die Gelegenheit, um Carnegie für die Idee eines eigenen Sees für das Ruderteam des Elite-Colleges zu erwärmen. Der Industrielle war von der Idee angetan, und spendete damals ein Vermögen von über hunderttausend Dollar für das Bauprojekt. Mithilfe einiger Ruder-Alumni kaufte Carnegie insgeheim sämtliches Land in der Gegend auf, staute sodann den Millstone River und bewegte Erde und Wasser, um den perfekten Spielplatz für Ruderer zu erschaffen.

Es dauerte nicht lange, bis die Nationalmannschaft den Nutzwert des privaten, geschützten Wasserstreifens erkannte, der unweit der sagenumwobensten Bildungsanstalten der Welt lag; bald wurden die besten Ruderer des Landes eingeladen, um auf dem See mit dem traditionsreichen Bootshaus zu trainieren.

Tyler und Cameron waren an unzähligen Vormittagen unter den steinernen Brückenbögen her geglitten, die den See an seinen schmaleren Stellen überspannten und an die steinernen Pfeiler erinnerten, die im gewundenen Charles River in Cambridge, Massachusetts, steckten. Dort hatten sie unter dem legendären Harry Parker ihre ersten Rudererfahrungen gemacht. Im Jahr 2000, als sich die Zwillinge in Harvard immatrikulierten, trainierte Parker die Herrenmannschaft von Harvard seit fast vierzig Jahren. Von Harry Parker trainierte Harvard-Ruderer hatten an sämtlichen Olympischen Spielen seit 1964 teilgenommen. Die Zwillinge setzten diese Tradition fort, indem sie bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Vereinigten Staaten im Zweier ohne Steuermann vertraten.

Während ihrer Harvardzeit waren die Zwillinge ungeschlagene US-Meister. Der Linkshänder Cameron hatte backbord gerudert und auf Platz sechs des Schwergewichtsachters gesessen, während Tyler als Rechtshänder auf Platz fünf hinter ihm sitzend steuerbord gerudert hatte. Auf dem achtsitzigen Boot befanden sich die Zwillinge damit im »Maschinenraum«, wie man die Mitte des Bootes mit den größten und kräftigsten Ruderern nannte. Die Sportreporter der Universitätszeitung nannten Cameron und Tyler die Twin Towers und die ganze Crew God Squad – weil einige Mitglieder als gläubige Christen an Gott glaubten, während der Rest sich selbst für Götter hielt.

Der »Götterkader« war die berühmteste Harvard-Mannschaft seit der sagenumwobenen Rude-and-Smooth-Crew in der Mitte der 1970er-Jahre, die in David Halberstams Buch The Amateurs beschrieben wird. Der Spitzname dieser Mannschaft bezog sich auf ihre gleichmäßige (smooth) Rudertechnik und ihr dreistes (rude) Benehmen. Viele dieser überlebensgroßen Ruderlegenden nahmen an Olympischen Spielen teil und hatten auch nach ihrer Ruderkarriere einigen Erfolg. Dick Cashin von Platz sechs wurde mit Unternehmensbeteiligungen in New York reich und spendete die Mittel zum Bau des Harry-Parker-Bootshauses, das oberhalb der Bootshäuser der Frauen- und Männerteams von Harvard am Charles-Ufer lag und für die Öffentlichkeit zugänglich war.

In ihrer ersten Rudersaison an der Highschool im Jahr 1997 hatte der Trainer den Zwillingen eine Ausgabe von The Amateurs geschenkt. Es war kein Zufall, dass sie sich wenige Jahre später in Harvard bewarben. Als sie 2000 dort anfingen, hofften sie in die Fußstapfen jener berühmten Ruderer zu treten.

Und das taten sie. Der Götterkader verlor kein einziges College-Rennen. Und es waren nie knappe Siege. Sie waren so schnell, dass sie 2004 bei der Weltmeisterschaft in Luzern den sechsten Platz belegten und die Olympiaachter von Großbritannien und Frankreich schlugen. Nach Luzern nahmen sie an der Henley Royal Regatta teil, dem Höhepunkt der britischen Rudersaison, von der Bedeutung her vergleichbar mit dem Tennisturnier von Wimbledon oder dem Pferderennen von Ascot. Dort schlugen die Götter in einer Vorrunde das Team von Cambridge, bevor sie im Finale eine Zweidrittel Bootslänge hinter dem niederländische Olympiaachter lagen. Derselbe Hollandachter holte einen Monat später in Athen olympisches Gold. Daran lässt sich erkennen, wie schnell der God Squad war, und welcher Platz ihm im Pantheon des College-Ruderns gebührte.

Nachdem die Zwillinge 2004 ihren Abschluss in Harvard gemacht hatten, wechselten sie von den Ufern des Charles zu den Gefilden des Carnegie-Sees, dem Stützpunkt der US-Ruder-Nationalmannschaft.

Als Kulisse war Lake Carnegie womöglich noch erhabener als der Charles River. Aber leider machte dies die Niederlage dieses Vormittags nicht weniger bitter. Für Tyler war es nicht irgendeine bedeutungslose Trainingsniederlage; der Moment kam ihm existentiell vor.

Die Olympischen Spiele von London waren noch zehn Monate entfernt. Tyler und Cameron konnten Tag und Nacht trainieren, ihren Körpern die bereits erreichten Extremleistungen abverlangen, und vielleicht sogar stark genug für eine Medaille werden. Das wäre eine unfassbare Ehre, ein wahrer Sieg, und es würde nichts daran ändern, wer sie waren und wie die Welt sie sah. Man hatte sie immer wieder in die gleiche Schublade gesteckt. Erst in einem Gerichtsverfahren, das in ihren Augen von Anfang an zu ihrem Nachteil gelaufen war, und dann, als die öffentliche Meinung von einem Film geprägt wurde, der ihre Geschichte verkürzt und sie als Karikaturen gezeichnet hatte, reduziert auf ihr Aussehen und ihre Herkunft.

Nur sie selbst kannten die wahre Geschichte, wie sie sich nach Camerons Vieraugengespräch im Glaskasten entsponnen hatte. Wie sie ganz plötzlich gewannen und dadurch irgendwie zu Verlierern wurden.

»65 Millionen Dollar!« Calamari, ihr Anwalt, brüllte sie fast schon an. In der einen Hand hielt er das Blatt mit dem handgeschriebenen Vergleichsangebot, in der anderen Hand ein Stück Pizza. »Das ist unglaublich. Findet ihr das nicht unglaublich?«

Geschmolzener Käse tropfte tränengleich von der Spitze des Pizzastücks, als er damit wedelte. Offenbar freute sich der legere Anwalt über das Angebot.

Tyler starrte das Vergleichsangebot an, das von Calamaris Hand baumelte. 65 Millionen Dollar hörten sich großzügig an, solange man sie nicht mit Zuckerbergs (wachsendem) 15-Milliarden-Dollar-Kuchenstück verglich.

»Da fehlt aber was«, begann Tyler, aber Calamari unterbrach ihn. Die verdammte Pizza schaukelte so heftig, dass sie seinen Fingern zu entgleiten drohte.

»Was ist los mit euch? Jungs, es ist Weihnachten mitten im Februar! Er stimmt einem Vergleich zu. Und ihr kriegt ein Vermögen!«

Mit einem Seitenblick stellte Tyler fest, dass sich Cameron ebenso ärgerte. Gut, Zuckerberg hatte einen Vergleich angeboten. So störrisch er auch war, einem Vergleich hätte er ohnehin irgendwann zugestimmt. Vielleicht hätte er bis zum Prozess ausgehalten und erst auf der Treppe zum Gerichtsgebäude zugestimmt, aber zugestimmt hätte er. Auch wenn der Facebook-Chef eigentlich von der Nichtigkeit der Winklevoss’schen Ansprüche überzeugt war, musste er doch wissen, dass sie genug gegen ihn in der Hand hatten, dass die Umstände gegen ihn sprachen – und schließlich gab es die E-Mails. Es gab eine Menge kompromittierende E-Mails, von denen die Zwillinge glaubten, dass sie ihm auf dem Zeugenstand allerlei Verrenkungen abverlangen würden. Eine öffentliche Verhandlung dürfte ihm zu riskant sein. Zuckerberg würde nicht zwölf Geschworene über den Vorwurf des Betrugs entscheiden lassen. Und das war noch nicht das Schlimmste, wusste er doch, dass die Gegenseite auf die forensische Auswertung der Festplatte seines Rechners drängte – desselben Rechners, den er damals in Harvard verwendet hatte. Wie die Zwillinge später herausfinden würden, hatte Zuckerberg guten Grund, dies zu verhindern.

Facebook war ein Monster, eines jener seltenen »Einhörner« unter den Start-ups, die Tag für Tag Millionen Nutzer dazugewannen. Zuckerberg war als junger Chef einer Firma, die gerade eine der größten Erfolgsgeschichten aller Zeiten schrieb, weltberühmt geworden. Bald würde Facebook zweifellos an die Börse gehen und da war das Ausgraben potenziell kompromittierenden Materials das Allerletzte, was Zuckerberg und Facebooks Vorstand brauchten.

Zuckerberg musste wissen, wohin ein solcher Prozess führen würde. Die Festplatte seines College-Rechners enthielt eine Sammlung Chatnachrichten (IMs) aus seiner Studienzeit. Darunter waren Nachrichten an seinen Freund Adam D’Angelo, einen talentierten Programmierer, der in CalTech studiert hatte und jetzt bei Facebook CTO war. Die IMs waren durch eine gerichtlich verfügte Auswertung von Zuckerbergs Festplatte ans Licht gekommen, aber Zuckerbergs Anwalt Neel Chatterjee hatte sie bisher der Gegenseite vorenthalten können. Es war ein klassischer Fall von Schrödingers Katze: Die IMs existierten nicht, wenn es zum Vergleich kam – aber sie existierten, wenn er weiterhin stur blieb. Und auch wenn sie der Gegenseite unter Geheimhaltungsauflagen zugänglich gemacht würden, gab es keine Garantie, dass sie nicht ihren Weg ins Internet finden würden, wo sie nie wieder einzufangen wären.

Diese Ängste von Zuckerberg und seinem Team sollten eines Tages wahr werden, aber zum Glück erst Jahre nach dem Vergleich mit den Zwillingen. Einem unerschrockenen Reporter beim Business Insider, Nicholas Carlson, wurden einige der IMs zugespielt, und Zuckerberg selbst bestätigte ihre Echtheit, als sie später auch der New Yorker abdruckte.

In einer der Nachrichten besprach Zuckerberg mit D’Angelo das ConnectU-Projekt, an dem er für Tyler, Cameron und Divya arbeitet. Wie Carlson im Business Insider berichtet, schrieb Zuckerberg an D’Angelo:

Du weißt ja, dass ich so eine Dating-Website mache. Frage mich gerade, wie sehr das der Facebook-Sache ähnelt. Weil beide wahrscheinlich zur gleichen Zeit rauskommen. Wenn ich nicht die Typen mit der Dating-Website ficke und ihnen kurz vor Abgabetermin abspringe.

Im weiteren Chatverlauf kompromittiert sich Zuckerberg sogar noch mehr:

Mir stinkt es übrigens auch, dass ich es für andere mache haha. Ich hasse es, nämlich, für andere zu arbeiten. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn ich das Facebook fertigkriege und bei denen bis kurz vorm Abgabetag warte und dann so: »Hey, eures ist nicht so gut wie das hier also ihr könnt ja bei meinem mitmachen sonst helf ich euch später bei eurem. Oder findest du das zu link?

D’Angelo fragte Zuckerberg später, wie er weiter mit den Zwillingen verfahren wolle. Zuckerberg erwiderte:

Tja, ich ficke sie wahrscheinlich hintenrum.

Juristisch gesehen bewegten sich die IMs wahrscheinlich im Graubereich. Sie waren kein eindeutiger Beweis, aber dennoch gefährlich. Nahm man sie als Beleg für Zuckerbergs Moralvorstellungen in jenem Lebensabschnitt, dann waren sie eher schwarz-weiß als grau. Ein Satz aus einer weiteren IM – »Man kann unethisch und trotzdem legal handeln – so mach ich’s im Leben« – drückte eine Einstellung aus, die zukünftige Facebook-Aktionäre nervös machen musste. Zweifellos hatte sich Zuckerberg in den Jahren nach dem College verändert. Wer könnte schon das durchmachen, was er durchgemacht hat, ohne sich – auch wenn dies äußerlich nicht zu sehen wäre – in vielerlei Hinsicht zu ändern? Womöglich bereute er, wie er später dem New Yorker versicherte, seine Äußerungen in jenen IMs. Aber die IMs waren nur ein Teil der Geschichte; mit den Worten waren Taten einhergegangen.

Bevor sich die Zwillinge an ihn gewandt hatten, war sein Vorzeigeprojekt Facemash, eine Harvard-Version der Website Hot or Not? Zuckerbergs Website klaute Fotos von Harvard-Studentinnen von den Verzeichnissen der Wohnheime und präsentierte sie ohne Einwilligung paarweise auf facemash.com, sodass Besucher entscheiden konnten, welche von beiden die »heißere« war. In einem Chat überlegte er sogar, den Fotos von Studentinnen auf Facemash Bilder von Nutztieren gegenüberzustellen. Daraufhin wurde ihm vorgeworfen, die Sicherheit des Universitätsnetzes, Urheberrechte und die Datenschutzansprüche einzelner Studentinnen verletzt zu haben. Beinahe wurde er deswegen vom Verwaltungsrat exmatrikuliert.

Nachdem Zuckerberg sie hängen gelassen und mit dem Launch von Facebook am 4. Februar 2004 überrumpelt hatte, stellten die Zwillinge und ihr Freund Divya mit Hals über Kopf angeheuerten Programmierern ConnectU fertig und schalteten die Seite am 21. Mai 2004 endlich frei. Als hätte seine Finte und der daraus erfolgende Vorsprung nicht gereicht, fügte Zuckerberg dem Schaden auch noch Spott hinzu. Laut Business Insider berichtete Zuckerberg D’Angelo per IM:

Wir haben eine Schwachstelle in ihrem System [ConnectU] ausgenutzt und ein zweites Profil für Cameron Winklevoss angelegt. Es sieht genauso aus wie sein echtes, nur dass alle seine Angaben stramm rechts klingen.

Das gefakte Profil, mit dem Zuckerberg Cameron veräppelte, war nicht nur beleidigend. Es zeigte auch, wie Zuckerberg das Zwillingspaar vom Augenblick ihres Kennenlernens in der Mensa gesehen hatte – und in welche Schublade er es steckte:

CAMERON WINKLEVOSS

Herkunft: Ich bin voll privilegiert. Was glaubst du, wo ich herkomme?

Schule: Den Namen darfst du nicht mal aussprechen.

Ethnische Zugehörigkeit: Besser als deine.

Größe: 2,20 Meter

Körperbau: Sportlich.

Haarfarbe: Arisch blond.

Augenfarbe: Stahlblau.

Motto: »Obdachlose sind nichts wert – Schwarze noch viel weniger.«

Sprachen: Elitisch.

Club: Porcelain, weil mich Dad da reingeschleust hat.

Interessen: Dads Geld verschwenden …

Wenn es stimmte, dass Zuckerberg die Website gehackt hatte, die er ursprünglich hatte bauen sollen, dann verstieß das in den Augen der Zwillinge möglicherweise gegen Bundesgesetze. Und das gefakte Profil war erst der Anfang. In weiteren IMs prahlte Zuckerberg damit, in den Code von ConnectU eingedrungen zu sein und aus Spaß Nutzerprofile deaktiviert zu haben.

Das war noch nicht alles. Im Frühjahr 2004 schickte Cameron eine Mail ans Informantenpostfach der Harvard Crimson und meldete Zuckerbergs doppeltes Spiel. Ein Reporter namens Tim McGinn übernahm die Story und begann mit der Recherche. Tim traf sich mit Tyler, Cameron und Divya, um ihre Sicht der Dinge zu erfahren und den Mailwechsel zwischen Cameron und Mark einzusehen. Dann fragte er Zuckerberg nach dessen Perspektive. Wie Cameron später erfuhr, besuchte Zuckerberg die Crimson-Redaktion und versuchte McGinn und seine Redakteurin Elisabeth Theodore von der Story abzubringen. Als McGinn und Theodore ihre Recherche fortsetzten, hackte Zuckerberg offenbar McGinns Harvard-Mailkonto, um die Recherche mitzuverfolgen und über einen Artikel frühzeitig Bescheid zu wissen.

Wie Cameron erfuhr, gelang Zuckerberg der Zugang zu McGinns Mails, indem er dazu die Datenbank von Facebook zweckentfremdete und das Vertrauen und die Datenschutzansprüche seiner Nutzer verletzte. Um genau zu sein, suchte er in der Datenbank das Passwort von McGinns Facebook-Profil in der Hoffnung heraus, dass McGinn dafür das gleiche Passwort benutzte wie für sein E-Mail-Postfach. Außerdem suchte er in den Logdaten nach fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen seitens McGinns, denn womöglich hatte dieser irgendwann versehentlich sein Mailpasswort beim Facebook-Login eingegeben. Mit den aus den Untiefen von Facebook gewonnenen persönlichen Informationen von McGinn gelang es Zuckerberg, in dessen Mailkonto einzudringen und alle seine Mails mitzulesen, auch den Austausch mit Tyler, Cameron und Divya. Mark bekam auch den Mailwechsel zwischen McGinn und Theodore mit, in dem Theodore ihre Begegnung in der Redaktion rekapituliert: »[Zuckerberg] wirkte echt schmierig. Und einige seiner Antworten kamen mir nicht sehr direkt oder offen vor. Und ich fand seine Reaktion auf die Website sehr, sehr seltsam.«

Zwar fiel Zuckerbergs Einbruch in die ConnectU-Website eindeutig nicht in den Zuständigkeitsbereich der Universität, aber dass er das Mailpostfach eines Kommilitonen gehackt hatte, war ein Problem. Es verstieß gegen die Sicherheitsrichtlinien von Harvard und die Persönlichkeitsrechte eines Studenten (ganz zu schweigen von Facebooks eigenen Datenschutzbestimmungen). Und Zuckerberg hatte bereits Ärger wegen ähnlicher Vergehen im Zusammenhang mit dem Facemash-Skandal des letzten Semesters.

Damals wusste Harvard nichts von Zuckerbergs weiteren Vergehen. Erst ein paar Jahre später kam Zuckerbergs zweiter Regelbruch ans Licht. Obwohl Zuckerberg immer noch eingeschrieben war – und bis heute ist, da er sein Studium nach dem zweiten Jahr auf unbestimmte Zeit unterbrochen hat, um Facebook zu leiten –, hat die Universität aus seinem Hackerangriff nie irgendwelche öffentlichen Konsequenzen gezogen.

Insgesamt gesehen bedeutete die Existenz jener Festplatte aus Zuckerbergs College-Rechner, dass er jedem Gerichtsverfahren aus dem Weg gehen würde, nicht nur weil seine IMs über die Zwillinge seinen glänzenden Ruf als Wunderkind in der Chefetage beflecken würden, sondern weil sie, was viel schlimmer wäre, die Wurzeln der von ihm ins Leben gerufenen Revolution verdächtig machen würden:

Wenn du jemals Informationen über irgendwen in Harvard brauchst, frag mich. Ich hab über 4000 Mailadressen, Bilder, Logindaten. Haben Leute einfach angegeben. Keine Ahnung wieso. Die »vertrauen mir«. Idioten.

Private IMs zwischen Studenten konnten durchaus als digitales »Jungsgerede« verharmlost werden. Aber im Falle eines Studienabbrechers, der es als seine Mission sah, »die ganze Welt zu verbinden«, und dabei die Daten von Millionen in die Hände bekam, konnte ihm sein Gerede auch den Hals brechen. Und in den Augen der Zwillinge bewiesen die IMs das, was sie die ganze Zeit behauptet hatten: Zuckerberg hatte ihnen wissentlich Unrecht angetan. Das Image des sympathischen Nerds im Kapuzenpulli, der »coole« Sachen bauen wollte, entsprach nicht dem Mark Zuckerberg, den sie kennengelernt hatten. Die Erinnerung an seine harten Worte und sein krasses Verhalten ließ Wut in ihnen aufkommen, die das Loslassen erschwerte, auch wenn die Anwälte meinten, sie hätten gewonnen.

»Ein Scheiß ist das«, sagte Tyler mit Blick auf das vollgekritzelte Papier. »Wir sind verdiente, rechtmäßige Eigentümer.«

Calamari grinste immer noch über seiner Siegespizza. Er hatte soeben mit John Quinn telefoniert, dem Quinn von Quinn Emanuel, wahrscheinlich um mit der in Aussicht stehenden Vergleichssumme zu prahlen. Sie verstanden es nicht, diese Anwälte verstanden so einiges nicht. Calamari hatte große Mühe mit der Power-Point-Präsentation gehabt, in welcher der den Fall betreuende Anwalt die Argumente für die Schlichtung darlegte. Die Ironie, dass ein Anwalt im Rechtsstreit mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen kaum einen Rechner bedienen konnte, war fast schon zu viel. Calamari hatte Zuckerbergs Namen mehrmals fälschlich »Zuckerberger« ausgesprochen und jetzt machte er mit John Quinn einen Siegestanz, noch ehe Tinte auf das Blatt mit der Einigung geflossen war.

Tyler ging es nicht um Geld; es war nie um Geld gegangen. Wie Zuckerberg in seinem gefakten Profil von Cameron so treffsicher bemerkt hatte, waren die Zwillinge in Reichtum hineingeboren worden. Aber was Zuckerberg nicht wusste, war, dass sie ihre privilegierte Kindheit dem Schweiß, Hirnschmalz und Charakter ihres Vaters verdankten. Er hatte sich aus den Reihen fleißiger deutscher Einwanderer hochgekämpft, aus einer Bergarbeiterfamilie, und sah es als seine Mission, den Brüdern ein derart striktes Gerechtigkeitsempfinden einzuimpfen, dass es ihnen oft im Weg stand. Ein Sieg zählte nichts, wenn er nicht mit rechten Dingen zustande gekommen war.

Tyler konnte nicht einfach so nachgeben, auch nicht für 65 Millionen Dollar in bar.

»Wir nehmen’s in Aktien«, sagte er plötzlich. Cameron nickte. Calamari erbleichte. Seit fettiges Pizzastück plumpste auf den Tisch.

»Seid ihr verrückt? Ihr wollt in diesen Pimmel investieren?!«, rief Calamari mit ungläubigem Gesicht, blickte dann seine Kollegen an, die kritisch den Kopf wiegten. Sofort begannen er und sein Team damit, Tyler und Cameron dahin gehend zu bearbeiten, dass sie dumm seien, komplett verrückt, und dass sie lieber die Knete abgreifen sollten. Offenbar ließen sich Anwälte ungern in Unternehmensanteilen bezahlen, deren Preis hoch und runter gehen konnte. Für sie zählte nur Bares. Die von Quinn Emanuel aufgerufene Gebühr von zwanzig Prozent, gediegene 13 Millionen für sechs Monate Arbeit, wirkten plötzlich weniger greifbar.

Alle fünf anwesenden Anwälte flehten die Zwillinge an, aber die rückten nicht von ihrer Entscheidung ab. In ihren Augen war eine Entschädigung in Aktienform eine Möglichkeit, das damalige Unrecht wieder gerade zu rücken. Als Gründer hätten sie Anteile besessen, wenn Zuckerberg sie nicht hintergangen hätte. Nun, nach all den Jahren, bekamen sie die Chance, zumindest teilweise das wiederzubekommen, was ihnen von Anfang an zugestanden hätte. Davon konnten sie keine hundert Anwälte in Hawaiihemd und Sandalen abbringen.

Am Ende gelangten die Zwillinge und ihre Anwälte zu einem Kompromiss: Die Zwillinge sollten 20 Millionen Dollar in bar bekommen und den Rest der Vergleichssumme (also rund 45 Millionen) in Aktien. Für die dummen, komplett verrückten Zwillinge sollte sich das als eine der besten Investitionen aller Zeiten herausstellen. Ihre Anwälte würden davon nicht profitieren.

Nach Facebooks Börsengang schossen die Anteile der Zwillinge in die Höhe. Der Börsenwert vervielfachte sich mehrmals und landete bei über 500 Millionen Dollar. Hätte die Kanzlei Quinn Emanuel ihr Honorar in Aktien genommen, wären bei sechs Monaten Arbeit über 300 Millionen Dollar herausgekommen.

Während Tyler in dem lautlos über den menschengemachten See in New Jersey treibenden Boot saß und die anderen Ruderer aufs Bootshaus zustreben sah, spürte er, wie sehr der Kampf an ihnen gezehrt hatte. Je öffentlicher ihr Konflikt mit Zuckerberg geworden war – Höhepunkt war der Film gewesen, der ihre Namen bekannt gemacht hatte –, desto mehr waren sie unter juristischen und publizistischen Druck geraten.