8,99 €

Mehr erfahren.

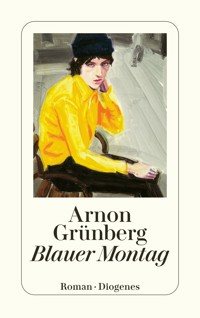

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte eines jungen Mannes aus jüdischem Elternhaus, der nicht weiß, wo er hingehört: zur zweiten Generation der Holocaust-Opfer oder zur ›Generation Nix‹. Dessen Schulkarriere ein frühes Ende nimmt, weil er lieber mit Freundin Rosie durch Kneipen und Cafés zieht. Der, als Rosie ihn verlässt, es bald nur noch in der gekauften Nähe von Prostituierten aushält und sich dem Alkohol hingibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Arnon Grünberg

Blauer Montag

Roman

Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten

Diogenes

Ich hab noch zwanzig Pferde in Berlin

Mein Vater handelte mit Briefmarken – jedenfalls dachten das meine Mutter und ich. Meine Mutter erzählte mir einmal, daß sein Vater eine Drogerie gehabt hatte, so einen fahrbaren Laden auf einem kleinen Handwagen. Der Mann zog den ganzen Tag lang mit seinem Karren durch Berlin. »Und eines Tages fand man ihn tot auf seinem Wagen«, sagte sie, »aber das war nicht die SA, das war sein ewiger Neunundneunziger-Fusel.« Und gleich darauf fuhr sie fort: »Meine Eltern dagegen hatten ein Möbelgeschäft – später sogar zwei –, und dafür haben wir nicht einen Cent gekriegt, nicht einen einzigen.«

In Düsseldorf wohnten wir in einem Hotel, an dessen Außenmauer ein Gedenkstein angebracht war: »Hier verlebte der junge Dichter Heinrich Heine glückliche Jahre.« Davon mußten sie natürlich ein Foto machen, mit mir davor. Der konnte einem wirklich auf die Nerven gehen, dieser Heinrich Heine.

Als ich noch auf der Grundschule war, begleitete ich meinen Vater manchmal auf seinen Reisen. Er blieb nie lange weg, immer nur ein oder zwei Tage. Im Zug aßen wir Brötchen, die er selbst mit koscherer Wurst belegt hatte. Doch nichtkoschere Wurst aßen wir auch, und viele heiße Waffeln und Gebäck. Das war genauso gut wie warmes Essen, fand er. Er traf sich mit Leuten in Kneipen. Es war warm. Ich trug meine kurzen Hosen.

Mein Vater hatte eine Halbglatze. Die Leute hielten ihn immer für meinen Großvater und fragten: »Na, heute mal mit Opa unterwegs?« Wir gingen in eine Kneipe, und da saß der Mann, mit dem er verabredet war. Auch alt und auch mit Glatze. Sie tranken ein paar Wodka, und ich bekam ein Eis. Immer nur Eis. Sie redeten stundenlang. Mein Vater wollte nie verraten, was er mit diesen Glatzköpfen besprochen hatte. Danach gingen wir auf die Kirmes und aßen Bratwürstchen. So ein Bratwürstchen würde Gott uns schon nicht übelnehmen, meinte mein Vater. Gott vielleicht nicht, aber dafür meine Mutter. Und abends gingen wir wieder in eine Kneipe, da trafen wir noch so einen Ergrauten. So einen, der in einem schlechten Film Gott spielen könnte. Wieder kippten sie ein paar Wodka. Mein Vater wurde wütend. Wenn er sich aufregte, fielen ihm seine strohigen Haare immer ins Gesicht – er hatte sie sehr lang wachsen lassen, um die kahle Stelle auf seinem Kopf zu bedecken. »Auf bessere Zeiten«, riefen sie auf deutsch. Mein Vater schlug mit der Faust auf den Tisch, doch niemand beachtete ihn. Das taten dort alle (mit der Faust auf den Tisch schlagen, meine ich). Es ging um den Majdanekprozeß. Oder mal wieder um den jungen Dichter Heinrich Heine. War doch alles das gleiche. Meine Mutter dachte, daß wir mit Sammlermarken handelten, doch ich hatte keine einzige Briefmarke gesehen. Ich fragte ihn, ob schon alle verkauft wären, doch er wollte mir nichts sagen. Auch meiner Mutter nicht. Er sagte bloß: »Jeder hat so seine Geschichte, auch die Dummen und Unwissenden.«

Zum Frühstück bekam ich heiße Schokolade, zu Hause bekam ich die nie. Einmal standen wir bestimmt eine Stunde in der Fußgängerzone und hörten einem Mann zu, der Ziehharmonika spielte.

In Brüssel waren wir auch einmal. Dort sahen wir einen Unfall. An einer Ampel überfuhr ein Lastwagen einen Opa mit Spazierstock. Es ging wie in Zeitlupe. Der Fahrer hatte ihn beim Anfahren nicht gesehen. Mein Vater schwenkte noch die Arme und rief: »Stop, stop!« Doch der Fahrer achtete nicht auf ihn und fuhr einfach über den alten Mann drüber. Zum Zugucken konnten wir nicht dableiben, denn wir mußten wieder in irgend so eine Kneipe, wo ein anderer alter Mann auf meinen Vater wartete. Es waren immer Kneipen, in denen nur alte Männer herumsaßen, sogar die Kellner waren Tattergreise. Und die Ventilatoren, die sich langsam drehten, nutzten auch nichts.

In Brüssel gab es keine Kirmes. Ich durfte übrigens nie Achterbahn fahren, denn da bekam es mein Vater mit der Angst zu tun. Dafür durfte ich schießen, aber das war nicht meine Stärke. Mein Vater traf immer ins Schwarze. Einmal schoß er mir einen Teddybären, doch was sollte ich mit so einem Bären? Wenn wir in die Kneipen gingen, hatte er immer eine Plastiktüte von Albert Heijn bei sich. »Wichtige Dinge trägst du am besten in Plastiktüten mit dir herum«, sagte er immer. Manchmal mußten wir auf die anderen alten Männer warten, die genau wie mein Vater nach Knoblauch stanken. Ich wollte nicht zu ihnen auf den Schoß, denn ich trug meine kurzen Hosen, und ihre Hosen kratzten wie verrückt. Genau wie ihre Wangen.

Einmal sollten wir Heringe für einen alten Mann in Düsseldorf mitbringen. Wir waren früh aufgestanden, damit mein Vater bei seinem Lieblingshändler neben der Börse noch schnell zehn Heringe besorgen konnte. Es war so ein Tag, an dem jeder sich am liebsten in eine Wanne mit eiskaltem Bier gesetzt hätte. Mein Vater trug eine Sonnenbrille. Später im Zug flachste er mit zwei Mädchen herum, die bei uns im Abteil saßen. Kurz hinter Oberhausen begann es im Abteil nach Hering zu stinken. Mein Vater legte die Tüte mit den Heringen ins Gepäcknetz. Auf Reisen trug er immer ein schwarzes Fläschchen mit goldenem Stopfen bei sich. Darin war Kölnischwasser oder etwas, das so ähnlich roch. Er nahm das schwarze Fläschchen aus seiner Brusttasche und besprenkelte damit die Abteilwände. Die Mädchen schlugen sich auf die Schenkel vor Vergnügen, und auch mein Vater hatte seinen Spaß. Außer dem Fläschchen hatte mein Vater auch immer ein Buch dabei. Es war immer dasselbe, ein Englischlehrbuch. Es war das abgegriffenste Ding, das ich je gesehen hatte, und daß er es nie verloren hat, ist mir ein Rätsel, denn sonst verlor er auf diesen Reisen so ziemlich alles. Sogar mich verlor er ein paarmal. Kurz vor Düsseldorf war die Luft in unserem Abteil trotz Kölnischwasser nicht mehr zum Aushalten. Er holte die Zwiebeln, die sauren Gurken und die Heringe aus seiner Tasche. Dann ließ er die Mädchen daran riechen, schnupperte auch selbst noch einmal daran und warf das Ganze aus dem Zug. Das Abteil muß noch tagelang gestunken haben wie eine Heringstonne.

Mein Vater erzählte: »Bei uns in der Familie aßen früher alle aus einem Topf, und vor dem Essen machten sie das Licht aus, damit jeder die Chance hatte, was abzukriegen. Manchmal mußten sie ja die Suppe aus dem Fleischgeruch von letzter Woche kochen.«

Als ich zwölf war, hörten diese Reisen plötzlich auf, oder vielleicht durfte ich auch nicht mehr mit.

Nach dem Tod meines Vaters fanden wir tatsächlich ein Schließfach voller Briefmarken, aber nicht so viele, wie wir gedacht hatten. Wir brauchen jetzt bis an unser Lebensende keine Briefmarken mehr zu kaufen, egal, in welchem Land wir uns befinden. Meine Mutter hat mir verboten, sie zu benutzen. Sie sollen ziemlich wertvoll sein, doch warten wir es erst mal ab. Zwanzig Pferde hatte er auch noch, stellte sich heraus. In Berlin. Eine Reitschule für Behinderte, erstanden im Jahr 1965. Zuerst dachte ich, mein Vater hätte die Pferde gekauft, damit wir alle mal gemeinsam ausreiten könnten, aber das war ein abwegiger Gedanke, denn ich konnte mir weder meinen Vater, meine Mutter, noch mich oder meine Schwester auf einem Pferd vorstellen. Meine Mutter fiel aus allen Wolken. »Was soll ich denn mit zwanzig Pferden!« rief sie. »Als ob die Briefmarken nicht schon genug wären!«

Die Reitschule haben wir dann verkauft. Ein Notar hat alles geregelt. »Jedes Jahr mußte Geld reingepumpt werden«, sagte er, »kein Mensch kam mehr in die Reitschule, keine Menschenseele. Es ist mir ein Rätsel, warum Ihr Vater sie nicht schon viel früher abgestoßen hat.« Wir bekamen fast nichts dafür, niemand wollte die Pferde haben. Später hörten wir, daß auch eine Menge Ponys dabeigewesen waren – war wohl einfacher für die Behinderten beim Aufsteigen –, und ich sagte meiner Mutter: »Jetzt kannst du singen: Ich hab noch zwanzig Pferde in Berlin.« Fand sie gar nicht komisch.

Früher fuhren wir oft nach Berlin. Wir hatten da eine Tante im Altersheim, und die besuchten wir fast jeden Sommer. Dann wohnten wir auch dort. Ein ganzer Sommer im Altersheim! Und die Sommer in Berlin können heiß werden. Dann starben die Leute im Heim wie die Fliegen. Jeden Nachmittag ging die versammelte Familie in die ›Konditorei‹ und stopfte sich mit Torte voll. Ich auch. Schon wegen dieser Torte hätten meine Eltern seinerzeit von mir aus gern in Berlin wohnen bleiben können. Manchmal fuhren wir auch an den Wannsee. Wenn meine Mutter nicht hinsah, aßen mein Vater und ich eine Bockwurst mit Kartoffelsalat aus einer von diesen großen Regentonnen. Wahnsinnig fett, aber das Leckerste, was ich je gegessen habe. Tantchen war auch dabei. Mit ihrem Sonnenschirm, um ihre Haut zu schützen.

Für Vaters Beerdigung mußten wir extra nach Israel, wo meine Schwester wohnt. In Amsterdam konnten wir ihn nicht begraben, weil meine Schwester nicht mehr fliegen durfte. Sie war im neunten Monat. Jeden Moment konnte es soweit sein – da kamen wir eben mit der Leiche zu ihr. Über Rom, denn es gab keinen Direktflug an dem Tag, und es mußte schnell gehen.

Endlich landeten wir auf dem Ben-Gurion-Flughafen; wir waren den ganzen Tag unterwegs gewesen. Meine Mutter rief dauernd: »Ich hab ihn umgebracht, ich hab ihn umgebracht«, bis ich sagte: »Jetzt hör endlich auf, sonst bring ich dich um.«

Wir saßen in der Ankunftshalle. »Wo ist der Sarg mit meinem Mann?« fragte meine Mutter. »Kommt gleich«, sagten sie, »wir können ihn ja schlecht mit dem normalen Gepäck rausschicken.«

Wir warteten. Zusammen mit meiner Schwester. Eine Stunde, zwei Stunden. Sie brachten uns Kaffee. Noch eine Stunde. Das ganze Flugzeug war jetzt leer. Sie brachten uns noch mehr Kaffee. Sie telefonierten nach Rom. Ja, der Sarg stand noch dort. »Keine Panik, es ist nichts passiert, er ist nur in Rom stehengeblieben. Das kann schon mal passieren, bei dem vielen Umladen. Er kommt mit dem nächsten Flugzeug.«

Meine Mutter fing an zu heulen. Ich dachte: ›Toll! Und jetzt kriegt meine Schwester hier auf Ben Gurion ihr Kind.‹

Ich rief: »Dann fliegen wir eben alle nach Rom und begraben ihn dort: Rome, here we come.« Ich wurde ganz verrückt von dem Geheule. Und von den Wehen meiner Schwester.

An nächsten Morgen kam er dann doch noch ganz normal an. Wir begruben ihn sofort. Er wurde mit Blaulicht und Sirene nach Jerusalem gebracht, schließlich war Freitag, und samstags sind Beerdigungen verboten.

Dann saßen wir eine Woche lang auf Kisten und aßen Bohnensuppe. Scheinbar dachten die Freunde meiner Schwester, wir wären verrückt auf Bohnensuppe. Wenn man trauert, darf man nicht selber kochen, doch eigentlich hätte ich lieber überhaupt nichts gegessen als jeden Tag diese Bohnensuppe.

Eine Woche später flog ich nach Amsterdam zurück, und mit der Vollmacht meiner Mutter habe ich die Pferde dann verkauft.

Rosie

Martinimartin

Ich hatte mir das Haar an den Seiten kurz schneiden lassen, trug es streng nach hinten gekämmt und schmierte mir jeden Morgen eine halbe Dose Gel hinein. Ich wollte wie dieser eine Schauspieler aussehen – seinen Namen hab ich mittlerweile vergessen, ich weiß nur noch, daß er in der Verfilmung von Tender is the Night mitgespielt hat. Auch meine Brille setzte ich nicht mehr auf. Ich war blind wie ein Maulwurf, und abends war ich schon ein paarmal auf geparkte Autos draufgefahren. Zuletzt hab ich das Radfahren einfach aufgegeben.

Unsere Projektwoche verbrachten wir in Someren. Wir mußten viel schwimmen und für unsere Eltern Spargel stechen, den wir in nasse Geschirrtücher einwickelten. In dem Jahr fand die WM in Mexiko statt. Ich war Maradona. Das war viel besser, als Spargel zu stechen und in Geschirrtücher zu wickeln. Am dritten Tag mußten wir in irgend so ein Glockenmuseum. Auf dem Weg dorthin fiel ich vom Fahrrad. Es muß an dem Fahrrad gelegen haben, die Räder waren geliehen und hatten bestimmt schon seit mindestens zehn Jahren bei dem Bauern in der Scheune vor sich hin gerostet. Ich hatte ein großes Loch in der Hose und auch im Knie. »Die Hose kannst du wegwerfen«, sagte Meneer Diels, unser Latein- und Griechischlehrer. Mein Knie war eine einzige blutverschmierte Wunde, in der lauter kleine Kieselsteinchen steckten. Unser Leiter wollte sie nicht herausholen, und ich selbst traute mich nicht. Da hat Rosie sie herausgezogen, einen nach dem anderen. Sie war gut zwei Stunden damit beschäftigt, und das Rumgestocher in meinem Knie tat höllisch weh. Jeden Abend mußte der Verband gewechselt werden – sonst müßte ich nach Hause, hatten sie gesagt. Auch das Verbandwechseln war eine ziemlich eklige Angelegenheit, denn die Wunde eiterte stark. Zuerst tat es Rosie, dann unsere Klassenlehrerin, Mevrouw Haaseveld, und zuletzt mußte ich es selber machen.

Wenn ich beim Fußball an meinem Gegenspieler nicht vorbeikam, zog ich ihn einfach so lange an den Haaren, bis es klappte. Weibliche Gegenspieler kniff ich in die Brüste. Hierüber waren einige zutiefst entsetzt, doch schließlich war ich schwer verwundet, und außerdem war ich Maradona.

Dann kam der letzte Abend. Wir schlossen Wetten ab, wer am meisten von dem Martini trinken konnte, mit dem wir uns im Supermarkt von Someren reichlich eingedeckt hatten. Nach einer halben Flasche konnte ich nicht mehr. Ein Junge machte bis anderthalb Flaschen weiter. Er gewann, aber danach war er für den Rest des Abends von der Bildfläche verschwunden. Er hieß Martin, und von da an nannten wir ihn Martinimartin.

Wir blieben oben im Schlafsaal und hörten, wie Diels und die zwei anderen sich im Betreuerzimmer unter uns genauso vollaufen ließen wie wir. Doch sie waren nicht nur besser in Übung, sie hatten auch triftigere Gründe: Wir wollten ja nur so aussehen wie die Männer, die wir verehrten, mit ihren rauhen Stimmen und ihren Gesichtern, in denen das Leben tiefe Spuren hinterlassen hatte. Sie aber, das hörten wir aus ihrem Gespräch, wollten immer noch so wirken wie die, die sie einmal gewesen waren oder die sie noch werden wollten, und verehren taten sie schon lange niemanden mehr.

Wir erzählten einander, was wir in zehn Jahren sein würden. Nur Deborah sprach von Kindern, sie wollte zehn Stück adoptieren. Obwohl ich nie mit ihr redete, hatte sie mich ein paar Monate zuvor zu ihrem Geburtstag eingeladen. Sie hatte drei Schwestern und eine Mutter mit einem kleinen Damenbart, die uns Unmengen Suppe und Couscous aufgetischt hatte. Mit am Tisch hatte auch ein etwas älterer Bursche gesessen und so ausführlich über Saxophone gefachsimpelt, als habe er sie erfunden. Als ich mich verabschiedete, stellte sich heraus, daß es ihr Vater war. Auf dem Sofa hatte ihr jüngerer Bruder gelegen und geschlafen. Später am Abend hatte er mich angesprochen und gesagt: »Wir sind aahrrm, ihr auch?«

Wir versuchten Deborah davon zu überzeugen, daß es vollkommener Schwachsinn sei, zehn Kinder zu adoptieren. Rosie sagte, daß sie lieber sterben würde, als ein Kind zu kriegen, weil kaum etwas auf der Welt so häßlich sei wie eine schwangere Frau. So verging die Nacht, und am nächsten Morgen gegen sechs gingen wir noch in einem kleinen See schwimmen. Ich blieb im Schilf stehen, weil ich Schwimmen nicht ausstehen konnte. Nach einer Stunde sahen wir Meneer Koenraads auf dem Fahrrad vorbeifahren. Er war unser Deutschlehrer. Kurz darauf folgte Meneer Diels. Mit Diels hatten wir kaum Ärger, denn er trank schon morgens Jungen Jenever und ab vier Uhr nachmittags auch noch Bier. »Eins für den Durst und eins, weil’s so gut schmeckt«, sagte er immer. Nach einiger Zeit riefen wir alle: »Los, Meneer Diels, eins für den Durst und eins, weil’s so gut schmeckt.«

Jeden Morgen begannen wir um sieben Uhr mit der Frühgymnastik. Wir mußten auf dem Hof der Jugendherberge antreten, wo Meneer Diels in seiner kurzen Hose schon auf uns wartete. Beim Elternabend hatte er versprochen, daß er die Frühgymnastik übernehmen würde.

Danach erzählte er meistens, wie er früher sein Geld mit Kühlschrankreparaturen verdient hatte. Einmal ging er mit uns sogar in die Küche, weil er gewettet hatte, daß er den Kühlschrank in einer Stunde auseinandernehmen und wieder zusammensetzen könnte. Koenraads hörte das und sagte, es sei keine gute Idee, den Kühlschrank der Jugendherberge auseinanderzunehmen. Diels war also eigentlich ganz okay. Doch diesmal war natürlich niemand zu seiner Frühgymnastik erschienen, und die Leiter hatten eilig eine Suchaktion gestartet. Schon wenn ein einziger beim Abendessen fehlte, mußten alle sofort aufs Rad steigen und das Dorf durchkämmen.

Zu guter Letzt fanden sie uns also in dem kleinen See. Sie waren schweißnaß vom Fahrradfahren. Zur Frühgymnastik blieb keine Zeit mehr. Wir wurden sofort in den Bus verfrachtet. Martinimartin war völlig fertig. Ich dachte, er würde es nicht mehr bis Amsterdam schaffen, und auf einmal fragte mich dieser Koenraads: »Und wo ist dein Spargel?« Alle liefen mit so einem kleinen Bündel in einem nassen Geschirrtuch herum. Ich sagte, daß ich keinen hätte und daß meine Eltern ihren Spargel ganz gut selbst besorgen könnten. Koenraads fand das ungeheuerlich. Wahrscheinlich hätte er sich nicht unterstehen dürfen, seinen Eltern ohne Spargel unter die Augen zu treten.

Auch in Amsterdam war es zu heiß, um irgendwas zu tun, doch einen Monat mußten wir noch durchhalten. Darum fuhren wir am Montag nach Zandvoort, wo wir zuerst Fußball spielten, bis Martinimartin von so einem Typen umgenietet wurde, der scheinbar nur an den Strand gekommen war, um andere Leute umzuhauen. Das war der Tag, von dem wir später noch lange reden sollten: Wir hätten nichts damit zu tun gehabt und von Anfang an gesagt, es sei eine Schnapsidee. Wir hätten ihn sogar noch gewarnt, als wir schon längst begriffen hatten, daß es zwecklos war.

Thomas war der Längste von uns allen. Er hatte seiner Freundin Natascha eine Kette mit Bierdosen umgehängt. Zusammen mit Nataschas Brüsten wippten die Dosen im Rhythmus ihrer Schritte. Thomas war so lang, daß er nur den Arm auszustrecken brauchte, um den Basketball in den Korb zu bekommen. Seine Haare waren auch lang, genau wie seine Finger und Zehen, und er hatte unzählige himbeerrote Pickel. Natascha reichte ihm bis zum Adamsapfel. Ab und zu legte er ihr beim Gehen die Hand in den Nacken. Als wir endlich einen freien Platz gefunden hatten, hob er Natascha in die Luft. Sie stand schon im Badeanzug vor ihm, den sie offenbar unter ihrer Kleidung getragen hatte. Wir konnten sehen, daß sie sich die Beine rasiert hatte, denn die kannten wir alle aus dem Sportunterricht.

Als die Hitze so ziemlich am schlimmsten war, schlossen sie diese Wette ab. Wir sagten zu Martinimartin: »Tu’s nicht«, denn von der Nacht in Someren war ihm noch das ganze Wochenende schlecht gewesen. Er sah ein bißchen aus wie Johnny Bosman, genauso ein kleiner Kopf auf einem langen Hals. Und er konnte auch sehr gut köpfen. Kaum hatte er Thomas’ Vorschlag gehört, ging er in einen Laden und kaufte zwei Flaschen, die schon ziemlich warm waren, schließlich hatten wir über dreißig Grad an dem Tag. Wir sahen alle zu Natascha, die auf ihrem Handtuch in der Sonne lag und ihn keines Blickes würdigte. Martinimartin machte die erste Flasche auf. Ich gebe zu, daß Natascha in ihrem roten Badeanzug wirklich verführerisch aussah. Vielleicht wollte er ja jetzt, wo er nun schon mal angefangen hatte, nicht mehr kneifen, oder die Hitze, die ersten Schlucke Alkohol und Nataschas Anblick hatten eine unerwartete Leidenschaft in ihm entfacht (was auch möglich wäre, denn von Leidenschaft wie auch vom Tod bleibt niemand verschont), jedenfalls trank er die erste Flasche in einem Zug leer, und wir merkten, daß Thomas die Wette langsam bereute. Wir feuerten Martinimartin an, die zweite Flasche zu köpfen, und er tat es. Es muß ungefähr drei Uhr gewesen sein. Noch immer lag Natascha in der Sonne, und das alles schien sie gar nicht zu berühren. Auch wir fanden, daß sie mit jeder Stunde schöner wurde – und Martinimartin, dieses Knochengestell mit seinen dünnen, bleichen Haaren, mit jeder Minute abstoßender. Um vier Uhr war die zweite Flasche zur Hälfte geleert.

Er saß auf dem Boden, und wir standen um ihn herum. Vielleicht hatte er zwischendurch mal heimlich einen Schluck ausgespuckt, doch die letzte halbe Flasche trank er leer bis auf den Grund. Thomas stand neben ihm und ließ ihn nicht aus den Augen. Einige riefen, er solle doch lieber aufhören, aber andere feuerten ihn zum Weitermachen an. Als er die Flasche fast geleert hatte, lief ihm etwas Alkohol aus dem Mund und tropfte ihm übers Kinn. Thomas nahm den Sand von der Stelle, wo die Tropfen hingefallen waren, und stopfte ihn Martinimartin in den Mund. Dann nahm Martin die letzten zwei Schluck, als ob er eine Woche lang nichts getrunken hätte. Er ging zu Natascha.

Sie sah ihn nur kurz an. Dann zog sie sich hinter einem Handtuch ihren Badeanzug aus, schlüpfte in ihre Jeans und ihr T-Shirt und redete noch immer kein Wort mit uns. Sie packte ihre Sachen in eine Plastiktüte und verschwand mit ihm Richtung Dorf. Sie vorneweg, die Haare noch naß vom Meer, und dahinter Martinimartin in seiner kurzen Hose und seinem flatternden Hemd. Ein paarmal drehte Martin sich noch zu uns um und machte irgendeine Bewegung mit den Händen, doch er war schon zu weit weg, als daß man hätte erkennen können, was er meinte. Immerhin sah er nicht aus wie jemand, der sich schlecht fühlte. Nur Deborah sagte, wir hätten doch alle einen Sprung in der Schüssel.

Wir setzten uns in den Sand und warteten auf ihre Rückkehr. Als sie um sieben Uhr immer noch nicht wieder da waren, machten wir aus den beiden leeren Flaschen ein Tor, und ich schoß den schönsten Treffer meines Lebens. Ich stand bestimmt zwanzig Meter vom Tor entfernt und nahm den Ball aus der Luft an, was mir sonst nie gelang. Ich konnte nur sehr hart schießen und schnell laufen. Doch an dem Abend nahm ich den Ball an, einfach so mit dem Spann, und schoß ihn genau gegen eine der beiden leeren Flaschen. Daß das Tor für ungültig erklärt wurde, macht überhaupt nichts, denn ich bin mir immer noch ganz sicher, daß ich die Innenseite der Flasche getroffen habe und nicht die Außenseite.

Wenn ich Martinimartin jemals wieder zu Gesicht bekomme, werde ich ihm sagen, daß ich, als er mit Natascha in den Dünen verschwunden war, das schönste Tor meines Lebens geschossen habe. Und daß es nur darum nicht anerkannt wurde, weil Thomas von der Sonne und all dem Bier ein bißchen benommen war. Ich werde ihm sagen, daß ich mir an dem Abend hoch und heilig geschworen habe, mit allen schönen Frauen der Welt zu schlafen. Das schwor ich mir in dem Moment, als wir stumm dastanden und Natascha hinterherstarrten, die bestimmt zwanzig Meter vor Martinimartin herlief und ihren Plastikbeutel schwenkte, in dem ihr nasser Badeanzug steckte. Ich erinnere mich noch gut an ihr rollendes »R« – typisch Amsterdam-Süd – und an ihren vollen Busen. Heute weiß ich, daß auch so ein Amsterdam-Süd-»R« sich mit der Zeit abnutzt. Und was ihren Busen angeht, so kann es sehr gut sein, daß ihr Körper für ihre Brüste einfach noch zu klein war – genau wie mein Kopf damals für meine Nase, nur daß sich bei mir, wie einige behaupten, daran nicht viel geändert hat.

Als sie aus unserem Blickfeld verschwunden waren, fingen wir an zu spielen, bis Thomas plötzlich den Ball nahm und sagte: »Genug jetzt!« Es stand drei zu null für seine Mannschaft, und er dachte, wie wir alle, daß sie jetzt eigentlich jeden Moment wieder hinter der Düne auftauchen müßten, irgendwo bei der Fischbude. Drei Stunden zuvor hatten wir sie in dem weißen, feuchten Dunst hinter dem Stand verschwinden sehen.

Es stimmt, daß ich nichts damit zu tun hatte. Ich war kein Freund von Martinimartin, und auch nicht von Natascha. Sie kam aus einer anständigen Familie und hatte kleine, runde Pausbäckchen. Warum sie nicht auf ihrem Handtuch liegengeblieben ist und einfach gesagt hat: »Ihr habt wohl nicht alle Tassen im Schrank!«, verstehe ich bis heute nicht. Sie war eben keine Spinnenfrau und sollte wahrscheinlich auch nie eine werden. Unsere Gespräche damals drehten sich oft um Spinnenfrauen, doch wie so eine Frau aussehen und was sie tun mußte, um diesen Namen zu verdienen, habe ich heute vergessen.

Ihre Eltern hatten sie bestimmt vor allem möglichen gewarnt, vor der Sonne, vor zu fettem Essen und noch einer ganzen Menge anderer Sachen, doch wahrscheinlich hatte sie an dem Tag beschlossen, das alles zu vergessen. Wenn ich sie besser beobachtet und ihr besser zugehört hätte, wäre ich vielleicht weniger überrascht gewesen. Weniger überrascht als die anderen jedenfalls, die auch nicht verstanden, warum sie den beiden nicht einfach den Vogel gezeigt hatte. Später wurden ein paar von uns gefragt, warum wir sie nicht zurückgerufen hätten. Ich fand das eine sinnlose Frage. Es hätte keinen Sinn gehabt, auf sie einzureden – und sie zurückzurufen schon gar nicht, wir wußten ja doch, daß sie nicht antworten würde. Nicht an dem Abend, und auch später nicht mehr.

Auf all diese Fragen habe ich immer nur geantwortet, daß ich genau wie die anderen gerufen hatte: »Trink weiter, nur noch ein paar Schluck.«

Als es Abend wurde, gingen wir zum Bahnhof. Die Mädchen hielten ihre Arme und Beine nebeneinander, um ihre Bräune zu vergleichen, und alle kauften sich ein Eis. Doch die beiden blieben verschwunden.

Schließlich hatte jeder von uns seine eigene Geschichte über den Nachmittag, und zuletzt gab es so viele Geschichten, daß niemand mehr daraus schlau wurde. Sicher ist jedenfalls, daß Natascha seitdem nichts mehr mit Thomas zu tun haben wollte, mit Martinimartin aber auch nicht.

Vor der Projektwoche war Martin niemandem aufgefallen, dann entpuppte er sich plötzlich als Martinimartin, und an einem Tag wurde so viel über ihn gesprochen wie vorher in drei Jahren nicht. Ich habe mich oft gefragt, wie es kam, daß Natascha an dem Nachmittag vor unseren Augen immer schöner wurde, und warum wir zuletzt alle gern die zwei Flaschen Martini getrunken hätten. Wenn ich mir heute Fotos von damals ansehe, ist sie ein ganz normales, blondes Mädchen mit eher groben Gesichtszügen.

Als ich an dem Abend nach Hause kam, ging ich mit meinem Vater ins Restaurant, wo wir jetzt jeden Abend aßen. Meine Mutter war in Israel bei meiner Schwester, die gerade ihr erstes Kind bekommen hatte. Wir sprachen nicht viel. Es war ganz gut, daß meine Mutter nicht da war, denn dann brauchte ich nicht zum Tennisunterricht. Sie kam nämlich immer mit, und dann sagte sie zur Trainerin: »Er kriegt keinen Ball übers Netz, aber er stellt sich nur so an, um uns zu ärgern.«

Seit jener Woche bekam ich dauernd Briefe auf englisch. Von einer, die Yasma hieß. Dabei kannte ich gar keine Yasma. Mein Englisch war aber auch sehr schlecht, und von den Briefen verstand ich nur die Hälfte. Ich erzählte meinem Freund Eric davon, doch den interessierte das nicht. Seine Eltern ließen sich gerade scheiden. Das taten sie schon seit zehn Jahren, also interessierte das wiederum mich nicht, auch wenn damals noch alle dachten, ich würde einmal Jura studieren. Oder Niederländisch.

Den ganzen Juni über war ich höchstens zehn Stunden in der Schule. Um elf war kleine Pause, und dann verabredeten wir uns für eine Viertelstunde später im ›Le Berry‹. Den Rest des Tages saßen wir dort auf der Terrasse und tranken Roten Jenever mit Eis. Das war mein erstes Lieblingsgetränk. Manchmal gingen wir abends ins Kino, doch meistens war um sechs unser Geld schon alle. Dann setzten wir uns auf den Bootssteg gegenüber von Dikker & Thijs.

Austern im ›Oesterbar‹

Ein Mädchen in unserer Klasse war adlig. Ein anderes Mädchen war Zeugin Jehovas, und ein paar Juden liefen auch noch herum. Das adlige Mädchen gab eine Party. Im Garten ihrer Eltern. Ein Nachtreffen für die Leute aus der Projektwoche. Koenraads hatte sie auch eingeladen und Diels und die Haaseveld.

Diels war schon blau, als er ankam. Er setzte sich irgendwo in eine Ecke und drehte sich mit zitternden Händen eine Zigarette. Er rauchte nur Javaanse Jongens. Er erzählte, wie seine Mutter ihn schon mit zwölf auf Tour geschickt hatte, um Kühlschränke zu reparieren. Das erzählte er auf Festen immer. Er mußte so ziemlich ganz Amsterdam-Nord abklappern und überall klingeln. »Ist Ihr Kühlschrank zufällig kaputt?« Meiner Meinung nach hatte er davon einen Reparaturtick bekommen, denn überall, wo er hinkam, wollte er Sachen reparieren.

Wir saßen unter den Bäumen. Echt ein Wahnsinnsgarten, den die Leute da hatten! Ich hörte Diels zu, dessen Geschichten vor sich hinplätscherten wie die Geschichte der Schildkröte in Alice im Wunderland. Zum Glück wurden wir dann hereingerufen. Wir sahen uns Dias von der Projektwoche an. Und alle liefen mit so einem Ach-was-haben-wir-doch-viel-Spaß-gehabt-Gesicht rum. Selbst Martinimartin. Das fand ich noch am schlimmsten. Daß sie jetzt alle sagten, wieviel Spaß sie doch zusammen gehabt hätten, und daß sie sich lieber die Zunge abbissen als zuzugeben, wie’s wirklich war.

Am nächsten Morgen hatte Diels ein neues After-shave, und Rosie sagte, sie wolle in den Artis. Also gingen wir in den Zoo.

Der Hausmeisterin sagte ich, daß wir einen wichtigen jüdischen Feiertag hätten. Vor jüdischen Feiertagen hatten sie einen Mordsrespekt in der Schule. Die Eintrittskarte war viel teurer, als wir gedacht hatten. Wir hatten uns mit noch ein paar Leuten aus der Klasse vorm Löwenkäfig verabredet, aber die versetzten wir einfach und gingen in eine von diesen Touristenpizzerien auf dem Leidseplein essen. Wir redeten über Gott und die Welt, über Diels und seine Kühlschränke und über Martinimartin und Natascha, bis Rosie sagte, daß wir nicht allein am Tisch säßen. Ich dachte schon, sie sei schwanger oder so was Ähnliches und daß ich jetzt eine von diesen furchtbar dramatischen Geschichten zu hören bekäme, doch sie sagte, sie sei Yasma; oder besser gesagt: Sie schrieb es auf einen Bierdeckel. Ich dachte mir, daß solche Sachen im Leben wohl öfter vorkämen und daß es eigentlich nichts Besonderes wäre, wenn einem jemand plötzlich eröffnete, er sei derjenige, der einem schon seit Wochen Briefe schrieb.

Am Abend vor der Prüfungswoche wollten Rosie und ich zusammen essen gehen. Ich sollte sie in der Eisdiele in der Van Woustraat abholen, wo sie arbeitete. Rosie nannte ihre Eisdiele die »Spaghettibar«. Ich mußte draußen warten, denn sie fanden, ich würde Rosie von der Arbeit abhalten. Sie hatte mir erzählt, daß es ziemlich schwierig sei, das Eis richtig herauszuschöpfen und schöne runde Kugeln zu machen. Ein paar Tage zuvor hatte ich in der Avenue beim Zahnarzt gelesen, daß berühmte und wichtige Leute sich im ›Oesterbar‹ trafen. Darum sagte ich ihr: »Laß uns doch ins ›Oesterbar‹ gehen, da bin ich öfter.«

Wir bekamen einen Tisch neben dem Aquarium, in dem lauter Krebse herumschwammen. Wir bestellten Seezunge und zwei Glas Wein und dann noch zwei und noch zwei. Erst danach kam uns der Gedanke, daß wir besser gleich eine Flasche hätten bestellen können. Der Kellner war freundlich zu uns, doch als wir hereinkamen, hatte ich ihn zu einem anderen Kellner sagen hören: »Es kommt immer besser, findest du nicht?«

Ich schaffte die Seezunge nicht ganz, und sie auch nicht. Es waren richtige Kaventsmänner, die wir pro hundert Gramm bezahlen mußten, wie sich später herausstellte. Wir erzählten einander, welche Cocktails wir schon getrunken hatten und welche wir noch probieren mußten. Sie trug eine »Osh-Kosh«-Latzhose und einen kleinen Zopf, den sie »meinen Rasierpinsel« nannte. Dann kam der Kellner und sagte: »Nehmt ihr noch ein Dessert? Sonst müßt ihr gehen.«

Wir ließen uns die Karte bringen, und sie starrte angestrengt hinein. Mir wurde schrecklich heiß. Sie nahm meine Hand, die schon ganz feucht war. Das war das erste Mal, daß eine Frau meine Hand so festhielt, aber ich achtete nicht darauf. Was sie mit meiner Hand veranstaltete, entging mir so ziemlich, denn ich mußte dauernd an den Kellner denken, der gesagt hatte, daß es immer besser käme.

»Wir bestellen einfach noch ein Dessert«, sagte sie. »Solange wir essen, brauchen wir nicht zu bezahlen.«

Das fand ich eine geniale Idee. Der Ober schlenderte gerade wieder auf uns zu. Auch ihm war heiß, das konnte man sehen. Wir bestellten beide ein Sorbet. Ein sehr großes Sorbet, zum Abkühlen.

»Was ist das hier?« fragte sie den Mann. Sie zeigte auf die Karte.

»Das ist Champenoise.«

»Ach, dann das bitte auch noch«, sagte sie.

»Spanischen oder französischen?«

»Na, dann mal spanischen«, sagte sie, und es kam ihr über die Lippen, als ob sie das jeden Tag sagen würde.

Nach dem Sorbet bestellten wir Eis, denn jetzt hieß es weitermachen, und wir nippten ganz langsam an unserem Spanischen, bis sie sagte: »Ich glaub, ich krieg hier ’nen Pickel, ich fühl richtig, wie die Haut spannt.« Inzwischen war es zehn Uhr, und im Restaurant war viel Betrieb. Jede Menge Familien, die ihren Urlaub feierten, und Geschäftsleute. Sie nahm ihren Füller und schrieb etwas auf ihre weiße Serviette. Ich sah, wie der Kellner uns beobachtete, doch er sagte nichts. Ich sagte auch nichts. Es gibt nicht viele Momente im Leben, wo du das Gefühl hast, alles tun zu können, was du willst, aber damals wußte ich das noch nicht. Wahrscheinlich sagte ich nichts, weil ich dasselbe dachte wie sie. Sie schrieb die ganze Leinenserviette voll. Sie meinte, wir sollten einen Vertrag abschließen und einander versprechen, niemals erwachsen zu werden. Ich hab später noch mehrere solcher Verträge unterschrieben, aber nie wieder auf einer Serviette.

Ich habe den Vertrag mit ihrem Füller unterzeichnet, am 3. Juli 1986 im ›Oesterbar‹, Amsterdam. Sie wollte ihn mit nach Hause nehmen. Hinten in der Bar fingen sie schon an zu wischen, und ich sah in ihr schmales Gesicht mit den leicht vorstehenden Wangenknochen und dem kleinen Mund mit den großen Lippen und den Augen, die manchmal grün waren und manchmal braun schimmerten, sah ihre Augenbrauen, die sie sich mit allen möglichen Stiften aus dem Schminketui angemalt hatte, das sie immer bei sich trug. Ich dachte daran, daß jetzt die Prüfungswoche anfing und wir noch keinen Strich dafür getan hatten und daß meine Versetzung schon sicher war, ihre aber noch nicht. Ich dachte daran, wie sie im Beatrixpark einmal gesagt hatte, notfalls könnte sie immer noch für den Rest ihres Lebens Eis verkaufen. In dem Moment war mir das nicht mal als die schlechteste aller Möglichkeiten vorgekommen, sein Leben zu leben.

»Wir wollen jetzt auch nach Hause«, sagte der Mann und stellte ein Schälchen mit vier Pfefferminzpastillen und der Rechnung auf den Tisch.

Ich mußte an den Lehrer denken, der zu ihr gesagt hatte: »Schreib das in deinen Terminkalender«, und wie sie geantwortet hatte: »Ich hab keinen Terminkalender.« Der war ihr nämlich aus der Tasche gefallen. Später stellte sich heraus, was ihr noch alles aus der Tasche gefallen war: Bücher und Hefte und Wörterbücher.

»Wo wohnt ihr?« fragte der Kellner. Das wollte Rosie nicht sagen, und sie wollte auch nicht, daß man ihre Eltern anrief, also riefen sie bei meinen Eltern an. Mittlerweile standen sie zu dritt um uns herum. Sie schrien nicht mal, sie bauten sich nur alle drei vor unserem Tisch auf. »Das hat uns gerade noch gefehlt«, sagte der eine, »und für so was haben wir uns den ganzen Abend die Füße platt gelaufen.«

Der Geschäftsführer war inzwischen auch dazugekommen. Wir hatten für fast dreihundert Gulden gegessen und getrunken und beobachteten die Krebse. Sie wollten meinen Vater anrufen, und wir mußten warten. Die meisten Lichter waren schon ausgeschaltet und die Tische abgeräumt, nur auf unserem lag noch eine Tischdecke und standen die dreckigen Gläser und die leere Flasche Champenoise. Niemand sagte etwas, nur Rosie rief ab und zu: »Scheißspiel!«

Auch die Kellner hingen eigentlich nur noch so rum. Sie taten mir richtig leid, denn der Geschäftsführer zog ihnen ordentlich die Ohren lang. »Warum habt ihr das nicht gleich gesehen, als sie reinkamen?« fragte er immer wieder. »Das hättet Ihr doch sehen müssen!«

Der eine hatte schon eine Glatze und antwortete nicht, und erst als der Geschäftsführer weg war, sagte er: »Ja, ja, groß daherquatschen, das kann er.« Auch zu uns sagte er: »Der kann vielleicht quatschen, der quasselt alle untern Tisch.« Das war der Mann, der gesagt hatte, daß es immer besser käme. Wir kriegten noch ein Glas Wasser, denn auch der Ventilator war jetzt ausgeschaltet, und von dem Champenoise hatten wir schrecklichen Durst bekommen.

Endlich kam mein Vater – mit dem Taxi! Er hatte offenbar schon im Bett gelegen, denn seine Haare waren ganz zerzaust, sein Hemd steckte schief in der Hose, und er hatte eine rote Nase vom Wein, den er vor dem Einschlafen getrunken hatte. Er stellte zwei Schecks aus. Er war viel ruhiger, als ich erwartet hatte. Dann kam er zu uns und sagte: »Ihr seid wohl nicht recht gescheit, habt ihr überhaupt eine Ahnung, was Geld ist?« Auf deutsch sagte er zu mir: »Wie ein Penner«, und zum Geschäftsführer: »Vor zehn Jahren war ich zum letzten Mal hier, mit Verwandten meiner Frau, und damals wart ihr auch schon Halsabschneider, aber wenn mein Sohn noch einmal herkommt, bestehe ich darauf, daß ihr ihn nicht bedient. Noch mal laß ich mich für so was nicht aus dem Bett holen.«

»Und du kommst jetzt sofort nach Hause«, sagte er zu mir, »aber nicht mit meinem Taxi«, und lief hinaus. Dann räumten sie unseren Tisch ab und wünschten uns noch einen schönen Abend.

Meine Eltern lagen nicht im Bett, als ich nach Hause kam. Sie saßen im Wohnzimmer. Oder besser gesagt, mein Vater war auf dem Sofa eingeschlafen, und meine Mutter saß am Tisch und trank Tee. Ich weiß nicht mehr genau, was sonst noch alles passierte, aber das Ende vom Lied war, daß meine Mutter unser halbes Service kaputtwarf. Das war nichts Besonderes. Als meine Schwester bei uns wohnte, ging noch viel mehr Geschirr zu Bruch. Wir hatten weiße Porzellanteller, von Rosenthal, glaub ich, auf jeden Fall hatten sie irgendeinen bekannten Namen, diese Teller. Und die warf meine Mutter jetzt auf den Boden. Zuerst rief sie: »Ich koche nie mehr für euch.« Und dann nahm sie das Service. Mein Vater rief: »Dann laß es doch, das hast du uns schon hundertmal geschworen, halt doch ein einziges Mal dein Versprechen.«

Mich keifte sie an: »Und du bist genauso ein Ungeziefer wie dein Vater, die ganze Familie von deinem Vater, alles Ungeziefer – und Ungeziefer ißt vom Boden!« Dann warf sie das Essen – ein Beefsteak mit Brot, das sie für mich aufgehoben hatte – auf den Perserteppich. Aber damit brach die Hölle erst richtig los. Die Nachbarin rief an und sagte, sie wolle sich ja nicht einmischen, aber sie würde jetzt gern schlafen. Ich hörte, wie meine Mutter in den Hörer brüllte: »Dann nehmen Sie doch ’ne Schlaftablette, ich nehm schon mein ganzes Leben lang Schlaftabletten, glauben Sie, Sie sterben gleich, bloß weil Sie mal eine Nacht ’ne Schlaftablette nehmen?«

Gegen halb vier beruhigte sie sich allmählich, und sie beschlossen, daß ich für ein paar Wochen zu meiner Schwester nach Israel fahren sollte. Es war das erste Mal, daß sie mich zu meiner Schwester schickten, später taten sie das noch öfter. Damit ich zur Ruhe käme. Ich hatte eher den Eindruck, daß sie zur Ruhe kommen wollten, aber auch das war Unsinn. Sie kamen nie zur Ruhe.

In der Woche vor meiner Abreise nach Israel trafen wir uns jeden Tag vor dem ›Le Berry‹. Wir tranken Roten Jenever mit Eis und holten abwechselnd Pommes frites. Es war so warm, daß die kleinen Mayonnaisetüten in der Sonne porös wurden und aufplatzten. An einem Nachmittag mußte ich einem Franzosen und seiner Familie sogar eine Runde ausgeben, weil ich angeblich Mayonnaise auf sein Hemd gespritzt hatte. Danach konnten wir für den Rest des Tages nichts mehr trinken.

Am Abend des Endspiels Argentinien-Deutschland konnten wir nicht draußen vor dem ›Le Berry‹ sitzen, weil sie an der Wand der Stadsschouwburg eine große Leinwand aufgespannt hatten, auf der das Spiel übertragen werden sollte. Auf dem Platz war ein solches Gedränge, daß ich schon dachte, wir würden einander nie finden, aber Rosie fand mich doch. Sie sagte: »Ich hab dich am Geruch erkannt.« Ein paar Tage zuvor hatte ich mir ein Parfüm gekauft, das ich jetzt immer großzügig benutzte. Trotzdem glaubte ich ihr nicht. An diesem Abend tranken wir unseren Roten Jenever irgendwo in einer Kneipe am Hauptbahnhof. Als Argentinien gewonnen hatte, mußte ich sie küssen.

Den Haag Mariahoeve

Am Tag bevor ich zu meiner Schwester abreiste, fuhren Rosie und ich nach Den Haag. Auch dort machten wir wieder allerlei Straßencafes unsicher. Sie wollte meine Jacke anziehen, denn es war nicht so warm, wie wir gedacht hatten. So kam es, daß meine Jacke am Abend nach ihr roch. Ich nahm sie mit nach Israel, aber obwohl ich sie nicht wusch, verlor sich der Geruch immer mehr.

Sie erzählte mir von ihren Freunden vor mir; zuletzt hatte sie einen sehr dicken jüdischen Freund gehabt, sagte sie, und davor einen Italiener, doch das hatte nicht lange gehalten. So ziemlich das einzige, was zwischen ihnen passiert war, war eines Abends ein bißchen Rumgeknutsche im Strandkorb. Wir kauften Karten mit Königin Beatrix vorne drauf und schickten sie an fast die ganze Klasse. »Hey, deine Nase ist kleiner geworden«, sagte sie auf einmal. Das sollte sie später noch sehr oft sagen, manchmal mitten im Gespräch: »Deine Nase ist schon wieder kleiner geworden, echt, sie schrumpft immer mehr.« Darüber mußten wir immer lachen, aber nie mehr so wie bei dem ersten Mal in Den Haag. Ich bin heilfroh, daß das nach ihr niemand mehr zu mir gesagt hat. Sonst sagt nachher jeder x-beliebige alles mögliche zu einem, so oft, daß man nicht mal mehr weiß, wer es war und warum und wann genau.

Wir saßen den ganzen Nachmittag vor einer Eisdiele, und Rosie sagte: »Zahnpasta ist nicht nur gut gegen Pickel und Mückenstiche, sie hilft auch, wenn du mal ’ne Laufmasche in der Strumpfhose hast. Die kannst du mit Zahnpasta kleben, wußtest du das? Das ist das reinste Wundermittel.«

Das mit dem Wundermittel hatte ich nicht gewußt, aber jetzt wußte ich’s eben. Später hab ich mir dann ab und zu auch Elmex ins Gesicht geschmiert, aber ich kann nicht behaupten, daß es aufsehenerregenden Erfolg gehabt hätte.

»Liest du eigentlich auch Dicke-Titten-Magazine?« fragte sie.

»Nein. Wieso?«

»Mein voriger Freund las nur Dicke-Titten-Magazine. Ich bin nämlich mal mit ihm in Urlaub gewesen.«

»Ach so«, sagte ich.

Dann fing sie von irgendeiner Popgruppe an. Auch über Musik wußte sie viel mehr als ich. Sie schrieb oft Songtexte ab, die sie mir dann zuschickte. Zuerst dachte ich, daß sie die alle selbst geschrieben hätte, und am Anfang verstand ich die Texte auch nicht so richtig. Später, als sie mir erklärt hatte, was sie ihrer Meinung nach bedeuteten, verstand ich sie besser. Es war alles ziemlich konfus, was sie da sangen, aber mein Englisch war auch nicht das beste. Englisch hatten wir bei Mevrouw De Wilde. Natürlich lag es nicht nur an ihr.

Mevrouw De Wilde hatte ein paar Bücher auf Kassette, und wenn wir donnerstags bei ihr die sechste Stunde hatten, spielte sie uns die Kassetten vor. Alle paar Minuten stellte sie den Recorder wieder ab und rief, wir sollten die Klappe halten und daß sie ein paar von uns am liebsten zum Fenster rauswerfen würde. Meistens gehörte ich zu denen, die sie aus dem Fenster werfen wollte. Wir hörten jetzt schon seit drei Monaten Bananafish, und so langsam ging es mir wirklich auf die Nerven. Außerdem hatte sie die unangenehme Angewohnheit, mitten in der Stunde die Klasse abzuschließen, damit wenigstens ein paar Leute drinblieben. Danach hielt sie den Schlüssel hoch und keifte: »So, der Schlüssel bleibt bei mir, und ihr müßt alle zwanzig Minuten nachsitzen.« In den zwanzig Minuten taten wir absolut nichts. Gut, ein paar Mädchen fingen mit den Hausaufgaben an, und ab und zu organisierten wir eine Schlacht mit Apfelsinenschalen. Dagegen hatte sie nichts. Sie saß nur grinsend und zuletzt immer schläfriger da und sah uns zu. Am Anfang schaltete sie sich noch manchmal ein und warf mit einem nassen Schwamm, doch nach ein paar Wochen hörte sie auch damit auf. Sie hatte wohl eingesehen, daß wir einfach besser mit nassen Schwämmen werfen konnten als sie. Der Rektor kam in unsere Klasse und sagte: »Alle, die in der Klasse mit einem nassen Schwamm geworfen haben, sammeln eine Woche lang Papier im Schulgarten auf.«

Ich sagte: »Entschuldigung, aber Mevrouw De Wilde hat mit dem nassen Schwamm angefangen.«

»Dich seh ich gleich in meinem Zimmer«, sagte er freundlich.

Freundlich waren sie immer. Sie hatten auch nichts gegen mich, sie fingen nur langsam an, sich Sorgen um mich zu machen. Einer nach dem anderen. Mein Sozialkundelehrer hat am längsten durchgehalten: Er weigerte sich ein halbes Jahr lang, sich um mich Sorgen zu machen. Bis ich auch ihn eines Nachmittags sagen hörte: »Langsam mach ich mir wirklich Sorgen um dich.« Bis heute kann ich Leute nicht ausstehen, die sich Sorgen um mich machen.

Inzwischen weiß ich auch, daß Mevrouw De Wilde mal einen Autounfall gehabt hat. Scheinbar gab es eine Mevrouw De Wilde von vor und eine Mevrouw De Wilde von nach dem Unfall, doch ich habe nur die von nach dem Unfall kennengelernt. Sie hatte ein paarmal erzählt, daß sie ihren Geruchssinn verloren hatte, und auch in ihrem Kopf stimmte was nicht mehr. Nach dem Unfall war sie nach Amstelveen gezogen. Immerhin hat sie unsere Klasse einmal ins Amstelveener Kulturzentrum mitgenommen, in ein Stück von Shakespeare. Doch davon kann ich nichts erzählen, weil ich nicht mitdurfte. Ein paar Tage zuvor hatte ich nämlich eine Klassenarbeit nachholen müssen. Wir saßen zu dritt im Klassenzimmer, in dem übrigens immer tropische Temperaturen herrschten. Scheinbar hatte auch das etwas mit ihrem Unfall zu tun, doch niemand wußte darüber Genaueres. Plötzlich mußte sie aufs Klo. Ich lief zu einem der Mädchen und fragte: »6a oder 6b? Und was kommt bei 7 raus?«

»Hättest du’s eben lernen müssen«, flüsterte sie. Ich wollte noch schnell auf ihr Blatt gucken, doch sie legte demonstrativ ihren großen Busen darauf. So eine blöde Tussi! Das andere Mädchen war auch nicht viel besser. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich mich nicht einfach wieder hingesetzt und irgendwas oder auch gar nichts eingetragen habe – oder was weiß ich. Statt dessen lief ich zu den gelben Vorhängen am Fenster, stieg auf einen Stuhl und riß eine Stoffbahn herunter. Warum, weiß ich nicht. Manchmal tut man etwas und fragt sich später: ›Warum hast du das gemacht?‹ Ich glaube, ich wollte irgendwie meine Wut auf die Mädchen rauslassen und wagte nicht, sie zu schlagen. So stand ich mit dem abgerissenen gelben Vorhang auf dem Stuhl, bis Mevrouw De Wilde hereinkam. Sie rief nur: »Das ist doch unfaßbar, so was hab ich noch nie erlebt, das ist unfaßbar.« Nicht mal mit einem nassen Schwamm warf sie nach mir. Sie rannte nur weg, wohl um Hilfe zu holen, und ich stand immer noch so da. Ich wußte kaum noch, was um mich herum vorging. Am schlimmsten fand ich noch, daß diese zwei Tussis einfach an ihrer Klassenarbeit weiterschrieben. Das war echt am schlimmsten. Da zerrst du einen ganzen Vorhang runter, sorgst dafür, daß Mevrouw De Wilde völlig hysterisch durchs Vossius-Gymnasium rennt, und diese zwei Tussis machen seelenruhig weiter und beantworten ihre Fragen zu Bananafish. Als ob nichts passiert wäre, als ob jeden Tag Vorhänge von der Decke runtergerissen würden!

Dann kamen zwei Lehrer herein und zogen mich vom Stuhl herunter. Nicht mal besonders grob, sie waren nur etwas in Panik. Ich mußte natürlich mitkommen, samt Vorhang. Ich sagte noch: »Laßt doch den Vorhang hier«, aber das ging nicht. Sie nahmen mich in die Mitte und schleiften mich mehr oder weniger hinter sich her. So liefen wir über die Gänge und zogen den Vorhang hinter uns her. Es war ein ziemlich langer Vorhang, und es muß reichlich seltsam ausgesehen haben. »Er wird ja ganz dreckig«, sagte ich, »warum konnten wir ihn nicht einfach bei Mevrouw De Wilde lassen, das ist doch kein Wischlappen.«

»Ich laß dich gleich mit dem Vorhang die ganze Schule aufwischen«, sagte der eine Lehrer.

Solche Ideen hatten sie am Vossius massenweise. Mit dem Vorhang die Schule wischen, mit dem Pickstock Kaugummipapier aufspießen, mit dem Besen Blätter zusammenfegen.

Der Rektor und die Konrektorin erwarteten mich. Der Rektor sagte feierlich: »Wir haben dich immer für einen netten Jungen gehalten, aber langsam bekommen wir ein anderes Bild von dir.« Die Konrektorin nickte. Das war schade, denn sie war eigentlich ganz in Ordnung. Als ich einmal aus der Klasse geschickt worden war, hatte sie mir die Gedichte von Piet Paaltjens zu lesen gegeben.

»So ein Unsinn!« sagte ich. »Ich reiß mal eben einen Vorhang runter, und sofort habt ihr ein anderes Bild von mir.«

»Oft genügt eine einzige Sekunde, um das Bild zu zerstören, das die anderen von einem haben, das weißt du doch selbst«, sagte die Konrektorin.

»Aber doch nicht, indem man einen Vorhang runterreißt?«

Der Rektor sagte: »Vor ein paar Tagen war es ein nasser Schwamm, jetzt ist es ein Vorhang, und was ist es morgen? Es wird immer schlimmer mit dir, darum.«

»Aber wir glauben immer noch an dich«, sagte die Konrektorin, »bitte enttäusch unsere Hoffnungen nicht.«

Ich glaube, von Hoffnung hat sie bis zuletzt immer wieder geredet. Bis zu dem Tag, an dem sie sagte, daß auch sie jetzt keine mehr hätte und daß all ihre Mühe umsonst gewesen sei. Ich bin schon immer sehr gut darin gewesen, den Glauben an mich und die Hoffnung anderer Leute zu enttäuschen. Das bin ich übrigens immer noch. Und was war das überhaupt für eine Hoffnung? Wenn zwei Tussis einfach seelenruhig an ihrer Klassenarbeit weiterschreiben, während du vor ihren Augen einen Vorhang runterreißt – hätte ich vielleicht aus dem Fenster springen sollen?

»Für den Vorhang werden wir dich ein paar Tage vom Unterricht ausschließen«, sagte der Rektor. Aber da war Rosie schon lange nicht mehr auf unserer Schule.

An dem Tag in Den Haag entdeckten Rosie und ich einen von diesen modernen Läden, wo sie Süßigkeiten in allen Sorten und Größen per Kilo verkaufen. Wir nahmen jeder eine Tüte, die wir uns bis zum Rand vollschaufelten, vor allem mit diesen ganz kleinen Himbeeren. Die konnte ich kiloweise essen. Wir bekamen ein Schleifchen drum rum und gaben unser letztes Geld dafür aus.