12,99 €

Mehr erfahren.

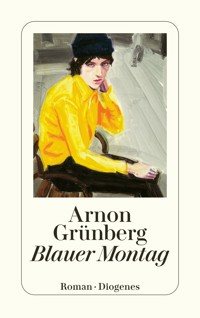

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Vor den Wagnissen einer Schriftstellerkarriere hat sich Christian Beck in eine Existenz als Übersetzer von Gebrauchsanweisungen geflüchtet – ein Asyl vor dem eigenen Leben. Doch wie lange kann man sich aus dem Leben heraushalten? Als seine langjährige Freundin todkrank wird, will sie heiraten – aber nicht ihn.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 586

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Arnon Grünberg

Der Vogel ist krank

roman

Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten

Diogenes

Für Marianne

1

»Der Vogel ist krank.« Eines Morgens, es ist noch früh, aber schon drückend schwül, die Hitze von Wochen brütet in der kleinen Wohnung, wird Christian Beck mit diesen Worten von seiner Frau geweckt. Sie trägt ihr weißes Nachthemd, das sie mit zwölf auch schon hatte.

Immer und überall ist Beck auf der Hut vor Gefahr, obwohl er nicht weiß, von welcher Seite sie kommen wird; darum hat er einen leichten Schlaf. Seine Frau hat sich nicht anstrengen müssen, ihn zu wecken, ein Flüstern von ihr war genug, das Wort »krank«. Beck weiß, daß der Tod am liebsten zuschlägt, wenn man ihn nicht erwartet; um ihm, dem Tod, ein Schnippchen zu schlagen, hat er beschlossen, ständig auf ihn gefaßt zu sein. Etwas in ihm ist gestorben, er wartet darauf, daß der Rest ebenfalls stirbt, so daß alle Teile sich wieder im gleichen Zustand befinden, oder – das geht natürlich auch – daß der erstorbene Teil zu neuem Leben erwacht, wie ein gelähmter Arm, der sich plötzlich wieder bewegt. Er gibt die Hoffnung nicht auf, er kann nicht anders. Wenn es etwas Verrücktes an ihm gibt, dann ist es seine Hoffnung, darum hat er beschlossen, sie zu unterdrücken, zuviel Hoffnung ist lebensgefährlich. Doch völlig auslöschen läßt sie sich nicht. Wie bei einer Mutter, die einem Reporter auf Fragen nach ihrem verschollenen Sohn immer wieder antwortet: »Schreiben Sie, daß ich glaube, er lebt, schreiben Sie, daß ich das ganz sicher weiß.«

Beck weiß, daß er lebt. Er setzt sich auf, erinnert sich dunkel an seinen Traum von dem Übersetzungsbüro, in dem er arbeitet. Davon träumt er öfter. Das Wort »krank« ist hängengeblieben. Krank, ein Wort wie ein Klopfen an der Tür, das er schon vor Monaten erwartet hat, erstaunt, daß sie ihn erst jetzt festnehmen. Er weiß seine Leichtfüßigkeit zu wahren. »Sie haben lange gebraucht, meine Herren.«

Er sieht das angsterfüllte Gesicht seiner Frau, sie drückt ihre Nase kurz an seine; dieses Gesicht kennt er gut, besser als sein eigenes. Wie oft hat er es nicht betrachtet – »studiert« müßte man eigentlich sagen? Genauso gut kennt er das Nachthemd, ihre Haare. An einem Nasenflügel klebt, wie so oft um diese Zeit, ein Rest Nachtcreme, doch die Angst ist neu. Die Angst verzerrt ihr Gesicht.

Christian Beck übersetzt Gebrauchsanweisungen aus dem Englischen ins Deutsche, Gebrauchsanweisungen für Staubsauger, Autos, Drucker, Fotokopierer, Roller mit Hilfsmotor. Er ist ein geschätzter Übersetzer, denn er ist gewissenhaft und zuvorkommend. Im Büro arbeiten sie zu sechst, inklusive der Koordinatorin.

Manchmal sagt ein Übersetzer: »Ich habe Geburtstag, ich hab Kuchen in die Küche gestellt.« Zwischen zwei Gebrauchsanweisungen geht Beck dann in die Teeküche, schneidet sich ein Stück ab, auch wenn er eigentlich keinen Appetit darauf hat, und gratuliert dem Geburtstagskind herzlich. Fast immer gibt er sich Mühe, noch ein paar harmlose persönliche Fragen zu stellen. Und wenn er selbst Geburtstag hat, sagt er: »Ich hab Geburtstag, in der Küche steht Kuchen.«

Der Wechsel unter den Kollegen ist groß, die meisten bleiben nicht länger als ein Jahr, höchstens anderthalb, für sie ist das Übersetzen von Gebrauchsanweisungen eine Durchgangsstation. Beck arbeitet schon seit über zehn Jahren dort. Einmal hat man ihm angeboten, Koordinator zu werden, doch das hätte bedeutet, länger zu arbeiten, mehr Verantwortung zu übernehmen, dafür allerdings auch mehr zu verdienen. Er hat freundlich abgelehnt.

Die Übersetzer haben eine Erklärung unterschreiben müssen, mit der sie für alle aus Übersetzungsfehlern entstehenden Unfälle die Haftung übernehmen, doch das ist nicht der Grund für Becks Gewissenhaftigkeit. Er ist schlicht der Meinung, daß Menschen ein Recht auf ordentliche Gebrauchsanweisungen zu ihren Geräten haben. Wenn er merkt, daß ein neuer Kollege hudelt, sagt er: »Nimm dir Zeit, wir werden pro Stunde bezahlt, nicht pro Wort.«

Daß er nie etwas von sich erzählt, fällt niemandem auf, es verleiht ihm auch nicht den Nimbus eines mysteriösen, geheimnisvollen Mannes, denn er ist, was er zu sein vorgibt: ein glücklicher Mensch, mit wenig zufrieden. Mit wenig ein glücklicher Mensch zu sein ist genau wie Tennis oder Billard spielen eine Frage der Übung. Er hat lange geübt, und zu guter Letzt ist es ihm gelungen. Ohne Bemühung von Gott, Meditation oder seltenen Kräutertees. Solche Hilfsmittel benutzen, so findet Beck, nur Betrüger. Er betrügt nicht, er will dem Abgrund ohne Netz und doppelten Boden begegnen.

Manchmal, eher selten, geht er mit ein paar Kollegen nach der Arbeit noch ein Bier trinken. Er ist weniger sauertöpfisch, als man denken sollte, wenn man ihn über seinen Gebrauchsanweisungen sitzen sieht. Er ist vor allem unauffällig, doch in seinem Fall ist das eine bewußte Entscheidung. Ein gewisses Maß von Unscheinbarkeit ist eine Bedingung des Glücks.

Beck betrachtet das Gesicht seiner Frau, ihre dunklen Augenbrauen, ihre Haut – er ist ein Mann, den Haut fasziniert, ihre Flecken, die kleinen Unreinheiten, die Schuppen, die unerwünschten Härchen, doch auch ihre Weichheit, die Wärme, der Schweiß, die Poren, die sich bei Hitze öffnen. Seine rechte Hand kriecht über die Ablage neben dem Bett, auf der Suche nach seiner Brille, als sehe er noch nicht genug, als wolle er noch mehr sehen. Er riecht seine Frau, er riecht ihr Deodorant, das einen ziemlich durchdringenden Geruch hat, an warmen Tagen kann er ihn oft fast nicht ertragen, doch macht er nie eine Bemerkung deswegen. Es ist sinnlos, alles auszusprechen, was man denkt, man ruft Ideen ins Leben, die besser nie hätten geboren werden sollen. Streitereien, die ausufern, ein Wort gibt das andere, jemand greift zu einer Gabel oder einem Schraubenzieher, und wozu? Es bringt nichts.

Die Arbeitszeiten im Übersetzungsbüro sind angenehm, von zwölf bis fünf Uhr nachmittags. Doch oft verläßt Beck das Haus schon um halb zehn. Seine Frau arbeitet an einem wissenschaftlichen Projekt, und das tut sie seit ein paar Jahren zu Hause. Er will sie nicht stören: Er geht spazieren, er liest etwas in der Stadtbibliothek, bei schönem Wetter im Park. Zuerst hatte sie ein Arbeitszimmer an der Universität, doch dort war es ihr zu laut, und am Fachbereich liefen Leute herum, die sie nicht ausstehen konnte. Schwatzhafte, oberflächliche Kolleginnen, damit konnte man leben, aber die am Fachbereich hatten den ganzen Tag über nichts anderes zu tun, als zu klagen. Darum beschloß sie, ihr Projekt zu Hause zu Ende zu bringen.

Es hat mit Experimenten zum Spracherwerb von Tieren zu tun, sie reden selten darüber. So wie sie auch nicht über Gebrauchsanweisungen reden. Sie haben andere Gesprächsthemen. Was sie teilen, ist nicht ihre Arbeit – sie teilen den Geruch des anderen, seine Vergangenheit, das Bett, die Einsamkeit, letzteres vielleicht noch mehr als alles andere. Einsamkeit teilt man schweigend, ein gewisser Fatalismus kommt über einen, man weiß, daß die eigene Isolation nicht weiter aufgebrochen werden kann als diese paar Risse, man hat die Grenzen des Sich-Begegnens erreicht, näher wird der andere einem nie kommen; näher ist eine Illusion, näher wäre gefährlich.

Die Menschen erwarten oft – zu Unrecht –, daß ihre Beziehung, der geliebte Mensch, ihrer Einsamkeit ein Ende bereitet. Beck und seine Frau hegen keine diesbezüglichen Erwartungen, eigentlich erwarten sie nur wenig voneinander, auch das teilen sie. Was Beck bei einer Frau sucht, ist Rührung, obwohl er das erst spät gemerkt hat. Keine Befriedigung, keine demonstrativ und überschwenglich geäußerte Liebe, keine Bestätigung – was sollte auch bestätigt werden, er selbst? Nein, Bestätigung sucht er nicht mehr, und das Mysteriöse interessiert ihn auch nur noch mäßig. Das alles ist schön für den Augenblick, doch nur von Rührung kann man länger zehren. Was Beck sucht, ist vielleicht auch Unschuld, und nicht nur bei der Frau. Es ist die Unschuld, die ihn rührt, manchmal so sehr, daß er gegen Tränen ankämpfen muß, doch das bekommt niemand zu sehen, weder den Kampf noch die Tränen. Genau wie Ideen, die, einmal ausgesprochen, sich verselbständigen, so weiß er, können auch enthüllte Gefühle mächtiger werden, als für die Betreffenden gut ist. Liebe beruht auf hundert Prozent Disziplin, wie Massenmord und Fabrikarbeit, sie besteht darin, den eigenen Gefühlen nicht nachzugeben, sondern dagegen anzukämpfen. Menschen, die ihre Gefühle nicht beherrschen können, sind unberechenbar und gemeingefährlich.

So könnte man Christian Beck einen Unschuldssucher nennen, einen Sammler von Unschuld, so wie jemand anders Schmetterlinge sammelt. Er nährt sich von der Unschuld anderer, und seine Melancholie rührt von der Erkenntnis, daß seine Nahrung immer weniger wird, was er nicht zuletzt sich selbst zuzuschreiben hat.

Während er das angsterfüllte Gesicht seiner Frau betrachtet und ihren schweißnassen Kopf vorsichtig mit der linken Hand festhält, kann er den Gedanken nicht unterdrücken, daß er die Ursache ihrer Krankheit ist. So wie er sich selbst krank gemacht hat. Irgendwo muß eine Krankheit ja herkommen, aus ihm kriechen sie wimmelnd hervor, die Krankheiten, wie Würmer unter einem Stein.

Beck nennt seine Frau seit Jahren, eigentlich schon seit sie sich kennen, »Vogel« oder »Vögelchen«. Irgendwann hat sie sich angewöhnt, von sich in der dritten Person zu sprechen. Vor allem in glücklicheren und intimeren Momenten. »Der Vogel kauft schnell noch ein paar Flaschen Wasser«, kann sie zum Beispiel sagen. Eine Gewohnheit, die ihn genauso rührt wie die Tatsache, daß sie so sparsam mit ihren Sachen umgeht, daß sie immer noch das Nachthemd trägt, das sie mit zwölf auch schon hatte. Sie wirft selten etwas weg, sie repariert: Schuhe, Hemden, Bettücher, Socken, Radiowecker.

Während er ihren feuchten Hinterkopf festhält, weiß er, daß er eigentlich fragen sollte: »Was ist los?«, doch die Angst, die auf ihrem Gesicht liegt wie eine dicke Schicht Schminke, überträgt sich auf ihn, raubt ihm den Atem, macht seine Zunge schwer und ungelenk. Er kann nur denken: Ich hab sie krank gemacht. Der Gedanke überrascht ihn nicht und beunruhigt ihn auch nicht. Er wird ihn nie aussprechen, doch er hat sich in ihm festgesetzt. Die Vorwürfe, die man sich selber macht, das sind die Erinnerungen, mit denen man einschläft und auch wieder aufwacht.

So schweißnaß ist ihr Hinterkopf noch nie gewesen. Sie hat einen runden Hinterkopf, weil, so hat sie ihm einmal erzählt, sie als Baby immer auf dem Bauch geschlafen hat. Heutzutage ist das verboten, um plötzlichem Kindstod vorzubeugen. Sie schläft immer noch auf dem Bauch, die Arme halb vorgestreckt, als übe sie Brustschwimmen und sei mittendrin von tiefem und heilsamem Schlaf überrascht worden.

Es ist heiß in der Wohnung, seit Jahren reden sie schon davon, eine Klimaanlage anzuschaffen, doch jedesmal sagen sie sich wieder, daß die Sommer in diesem Teil Europas nicht so heiß sind, daß es Geldverschwendung wäre und sie prima ohne auskommen. Und doch gibt es jedes Jahr ein paar Tage, in diesem Sommer sogar Wochen, in denen das Ritual sich wiederholt. Sie besuchen Geschäfte, nehmen Maß, und wenn sie gerade denken: Ja, jetzt kaufen wir eine, ist die Hitzewelle vorbei.

Gestern titelte eine Boulevardzeitung auf Seite eins: GANZ EUROPA STÖHNT UNTER DER HITZE! In der Küche des Übersetzungsbüros liegt immer ein Stapel frischer Boulevardzeitungen, um den Übersetzern in der Pause etwas Entspannung und Ablenkung zu bieten.

Mit der Brille auf der Nase lächelt Beck seine Frau an, doch sie lächelt nicht zurück. Er sieht ihre Hamsterbacken, ihre kleine Nase. Er wischt die Nachtcreme fort, die sie am Vorabend nicht gut verrieben hat, und denkt an einen Blumentopf für die Pflanze, den er heute kaufen wollte. Das stand auf seiner Liste, und sicherheitshalber hatte er noch dazugeschrieben: Klimaanlage ansehen. Vielleicht würde es ja diesen Sommer was werden.

Mit wissenschaftlicher Forschung verdient man kein Geld, sie kostet, von Ausnahmen einmal abgesehen. Und obwohl das Übersetzungsbüro seine doch recht anspruchslose Tätigkeit recht gut bezahlt, werden bestimmte Anschaffungen immer wieder aufgeschoben. Sie leben, als seien sie noch – oder wieder – Studenten. Die Vorstellung eines notwendigen Fortschritts im Leben hat er abgeschafft. Die Idee, daß etwas vorangehen müsse, ist ihm unerträglich geworden. Nichts muß vorangehen – das Forschungsprojekt seiner Frau vielleicht, aber sonst? Sonst nichts.

Sein Sammeln von Unschuld, ja, das macht Fortschritte.

Becks Arbeit ist unwichtig, die seiner Frau nicht. Ihr Forschungsprojekt ist eines der vielen Ziele, die sie sich gesetzt hat. Beck unterstützt ihre Pläne. Was er anstrebt, ist klar und übersichtlich: Er will seine Frau glücklich machen. Ein realistisches Ziel, sollte man meinen. So unerreichbar kann das Glück nicht sein, schon gar nicht das von anderen.

Jahrelang hat er versucht, sich selbst glücklich zu machen, doch das war ein Irrweg. Wer sich selbst glücklich machen will, landet auf einem verrosteten Abstellgleis, die Jagd nach dem eigenen Glück ist gleichbedeutend mit dem Abstieg in die Hölle.

Eines Tages vor ungefähr zehn Jahren beschloß er, seine Frau glücklich zu machen, auch wenn er dazu den eigenen Wünschen und Sehnsüchten Gewalt antun mußte. Sie kamen ihm ohnehin immer alberner vor, diese Sehnsüchte, Insekten waren sie, grotesk in ihrer Unersättlichkeit, unermüdlich wie Ameisen, eine Plage, das waren sie gewesen. So geht er durch das Leben: wie jemand, der eine Plage überstanden hat, der Tage, Wochen, Jahre von einem Bienenschwarm verfolgt wurde und dabei – abgesehen von ein paar Stichen – doch recht unversehrt davongekommen ist.

Am Anfang hatte er ein teuflisches Vergnügen an der Vergewaltigung seiner Sehnsüchte empfunden, doch das Wort »Vergewaltigung« könnte falsche Gedanken wecken. Er vergewaltigte seine Sehnsüchte nicht direkt, er ignorierte sie, er hatte ihnen abgeschworen wie einer schlechten Gewohnheit.

Das war vor ungefähr zehn Jahren. Er kann sich immer schlechter an sein früheres Leben erinnern, sein anderes Leben nennt er es selbst, obwohl er weiß, daß es eine Lüge ist, man kann keine Berliner Mauer zwischen sich und seiner Vergangenheit errichten. Doch den Nachgeschmack der Plage hat er immer seltener im Mund, und das ist keine Täuschung.

An seiner Arbeit fragen Kollegen ab und zu nach dem, was er sein »kleines Glück« nennt, mit dem Argwohn von Leuten, die glauben, sich verhört zu haben, aber sicherheitshalber doch noch einmal fragen. Beck antwortet immer das gleiche: »Großes Glück existiert nicht, nur Leiden ist groß, Glück niemals.« Dann schaut er schnell wieder in seine Gebrauchsanweisungen, weil er weiß, daß die Antwort zu einfach ist, etwas zu offensichtlich darauf zugeschnitten, der Diskussion ein Ende zu bereiten. Er will andere nicht mit seinem Leben belasten, andere haben die Plage nicht erlitten, sie betrachten die alltäglichen Dinge anders, verspüren kein Bedürfnis, die Welt auf Distanz zu halten, weil sie nicht erfahren haben, wie bedrohlich diese Welt sein kann. Er weiß, daß die Dämonen, die ihn verführt haben, noch immer ihr Unwesen treiben, darum schließt er sich soweit wie möglich von der Welt ab, er wacht über sein Glück.

Leute dürfen ihn nicht überraschen wollen, denn Überraschungen erfährt er als Bedrohung, als Anschlag auf seine strikte Tageseinteilung, auf sein ach so mühsam funktionierendes System. Wer einmal erfahren hat, daß die Erkenntnis zu leben zuviel des Guten sein kann, für den ist eine Rückkehr in die Welt des Selbstverständlichen schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Er hat Angst vor dem Moment, in dem diese Erkenntnis ihm wieder zuviel wird. Darum hat er sich ein Regelwerk auferlegt, Gesetze. Er ist ein Mann, der Listen schreibt von Dingen, die an dem Tag erledigt werden müssen, Listen, die man abarbeiten kann. Der Kampf ist noch nicht zu Ende, doch hat er ihn praktisch schon gewonnen: Er ist glücklich mit wenig – mit viel eigentlich, denn dieses »wenig« kommt ihm immer mehr vor wie viel.

Die großen Augen seiner Frau sind jetzt noch größer als sonst, und sie wiederholt die Worte, mit denen sie ihn vor kaum einer Minute aus dem Schlaf gerissen hat: »Der Vogel ist krank.«

Beck will etwas sagen, doch weil es, wie er fürchtet, auf seine Fragen keine Antwort gibt, drückt er nur ihren schweißnassen Kopf an sich. Er spürt Wut in sich aufsteigen, eine Wut, die sich auf die Unschuldige richtet, weil sonst niemand da ist, auf den man wütend sein könnte. Alles, worüber er wütend sein kann, ist hier, denn in seiner Hand hält er sein Leben, er spürt, wie feucht es ist, wie warm, wie lebendig – und wie angsterfüllt.

Wirklich unerträglich ist ihre Angst, denn es ist diese Angst, die ihn schuldig spricht. Allen anderen Schmerz hat er vertreiben können, weglachen, als unbedeutende Nebensache abtun, doch diesen nicht. Hier hört es auf, hier erweisen sich seine Beschwichtigungsversuche als machtlos.

Wut ist undenkbar ohne eine Explosion, und er explodiert. Wieder einmal. Vor lauter Explodieren sind seine Ausbrüche Implosionen geworden.

Sie nimmt ihn schweigend mit ins Badezimmer, zieht ihn hinter sich her. Er läßt sich mitziehen. Ihr weißes Nachthemd flattert um sie, sie sieht aus wie ein Kind, das sich als Gespenst verkleidet hat.

Erst da sieht er das Blut, geronnen an der Innenseite ihrer Schenkel; an einigen Stellen tröpfelt es noch etwas nach.

»Warum paßt du nicht besser auf?« will er rufen. »Paß doch besser auf dich auf.« Doch wovor hätte sie aufpassen sollen? Das Schicksal läßt sich von Vorsichtsmaßregeln nicht abschrecken.

Beck setzt sich auf den Badevorleger, er trägt nur eine Unterhose, selbst im Winter, er mag keine Pyjamas. Er umfaßt ihre Füße. »Nicht bang sein, Vögelchen«, sagt er, »nicht bang sein.« Doch während er das sagt, merkt er, daß er mehr seine eigene Angst beschwört als ihre.

Sie reißt ihre Füße los. »Eine vorübergehende Blutung«, hört er. Und er fragt, nein, er bemerkt: »Aber so stark.« Wenn er will, kann er auf Autopilot schalten, seine Antworten erfolgen automatisch, genau wie seine Bewegungen. Er kann leben wie eine Maschine. Alles in Becks Leben ist vorübergehend, jetzt also auch die Blutungen.

Er steht auf, ruft den Arzt an, dann hinterläßt er eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter im Übersetzungsbüro, er komme heute wahrscheinlich etwas später.

Mit einem Naturschwamm, Mitbringsel von einer Reise, wäscht er seiner Frau die Beine und hilft ihr danach beim Anziehen. Er redet vom vorigen Abend, von einem gemeinsamen, entfernten Bekannten, von der Hitze, Übungen in Unbeschwertheit.

Seine Wut, eine Konstante in seinem Leben, nimmt zu.

Früher ballte er immer die Fäuste, doch weil niemand da war, der sich von einer geballten Faust hätte beeindrucken lassen, hat er sich das abgewöhnt. Auch darum hat er sich aus der Welt zurückgezogen, er will nicht mehr im Zentrum des Geschehens leben, nur noch am Rand. Es ist unmöglich, glücklich zu sein und gleichzeitig mitten im Leben zu stehen.

»Ruf ein Taxi«, sagt seine Frau.

Es wird wieder ein warmer Tag. Beck stellt den Ventilator an und ruft ein Taxi. Auf dem Bett liegt das Nachthemd seiner Frau. Ordentlich zusammengelegt.

Seine Leichtfüßigkeit ist eine Pose, aber eine schöne; hinter ihr verbirgt sich schwere Gewalt. Natürlich kann man beschließen, auch Gewalt leichtzunehmen, doch was nutzt das, wenn der Körper anders darüber denkt?

Vor der Haustür warten sie auf das Taxi. Der Hinterkopf seiner Frau fühlt sich immer noch feucht an. Er kitzelt sie im Nacken, doch sie zieht den Kopf weg. Was jetzt geschieht, läßt sich nicht teilen, nicht im geringsten.

»Das dauert aber«, sagt er.

Und sie sagt: »Schau, es ist neblig.«

»Es ist nichts Schlimmes«, sagt er. Sie bohrt sich im Ohr. »Nicht«, sagt er, »du schiebst alles nur tiefer rein.«

»Es steckt aber was drin.« Sie ist bleich. Sie bohrt weiter, bis das Taxi kommt.

Im Taxi sieht er Schrecken in ihrem Gesicht. Er bietet ihr ein Kaugummi an. Früher hätte er etwas zu ihrem Mundgeruch gesagt, doch seine aggressive Ehrlichkeit hat er vor langer Zeit aufgegeben. Er betrachtet Höflichkeit als eine Tugend, selbst wenn sie geheuchelt ist.

Sie kaut, und weil er sich weigert, sich mit dem Schrecken auf ihrem Gesicht abzufinden, drückt er ihr sanft und rhythmisch die Hand.

Das Wartezimmer ist bequem, fast gemütlich. Beck setzt sich zwischen eine ältere Frau und eine Schwangere, und wieder nimmt er eine Pose ein, die des zukünftigen Vaters. Die Frauen lächeln ihn an, die Helferin fragt, ob sie Tee wollen. Sehr freundlich ist man hier.

Der Gynäkologe erinnert halb an einen Leichenbeschauer und halb an einen freiwilligen Feuerwehrmann. Doch er wirkt vertrauenerweckend. Wenn es eine Rettung gibt, wird dieser Mann sie bringen.

Becks Frau bleibt lang im Behandlungszimmer, er versucht sich vorzustellen, was dort geschieht. Mit Lust haben die Bilder, die in ihm aufsteigen, nichts zu tun, eher mit Folter, Erniedrigung – ein quälendes Spiel, das kein Ende nimmt. Die Frauen neben ihm fangen ein Gespräch an. »Für wann erwarten Sie es?« hört er.

Kinder hat er nie haben wollen. Seine biologischen Instinkte funktionieren nicht oder sind zu sehr von anderen Dingen in Beschlag genommen. Er hat es sich manchmal ausgemalt – wer nicht? –, doch die Vorstellungen endeten immer mit Bildern von Kindern, die unter seinen Händen starben, oder daneben, oft auch durch seine Hände. Um seiner eigenen Vorahnung zu entkommen, hat er nie Kinder gemacht. Nicht daß er Visionen hätte, auch der Glaube an Ufos und ähnliche Phänomene ist ihm fremd, doch er kann sich alles mögliche vorstellen. Ein Mensch wird nicht nur von dem bestimmt, was er tut, sondern auch von seinen Vorstellungen. Er weiß, wie leicht man die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit überschreitet, und wenn man sie einmal überschritten hat, kommt man so schnell nicht wieder zurück. Darum hat er keine Kinder.

»Und Sie? Wissen Sie schon Näheres?« Die ältere Frau blickt ihn erwartungsvoll an. Sie erwartet, jetzt etwas über neues Leben zu hören, was tut ein Mann sonst im Wartezimmer eines Gynäkologen? Er beschließt, sie nicht zu enttäuschen. »Wir wissen es noch nicht«, sagt er, »wir warten noch.«

Zehn Jahre zuvor, ungefähr zur selben Zeit, als er beschloß, dem eigenen Glück abzuschwören, hängte Beck auch das Schreiben definitiv an den Nagel. Praktische und weniger praktische Gründe hatten ihn dazu veranlaßt. Man hatte ihn gedrängt, etwas Zugängliches zu schreiben, etwas Verständliches, Heiteres. Doch wie große Mühe er sich auch gab, es heiter zu halten – auch als er noch dem eigenen Glück hinterherjagte, tat er anderen mitunter gern einen Gefallen –, das Heitere entglitt ihm immer wieder.

»Ist es das erste?« fragt die Frau neben ihm, die ältere Dame mit der Handtasche auf dem Schoß.

Es gibt Fragen, die man besser nicht stellen sollte. Das hier ist eine davon, sein Lächeln verwandelt sich in eine Grimasse. »Das erste«, wiederholt er. »Das allererste.«

»Ich bin nur für einen Abstrich hier«, sagt sie. Als hätte er auch nur einen Moment gedacht, sie sei gekommen, weil sie neues Leben erwartet, als hätte ihr Alter die Möglichkeiten nicht von vornherein drastisch reduziert.

»Ja«, sagt er, »einmal pro Jahr, das ist wichtig.«

»Einmal alle fünf Jahre.« Sie verbessert ihn in strengem, mütterlichem Ton. Sie nimmt ein Taschentuch aus ihrer Handtasche. Er meint, einen Schrei seiner Frau zu hören. Doch das kann auch Einbildung sein, manchmal hört er Geschrei, das gar nicht da ist.

Beck hatte etwas angebohrt, das besser unangebohrt hätte bleiben sollen, eine Wut, Haß sollte man es vielleicht besser nennen, blind, wahrscheinlich unbegründet, doch vulkanischer Natur. Darum hatte er beschlossen, das Schreiben aufzugeben. Christian Beck war intelligent genug, um gefährlich werden zu können, soweit kannte er sich. Doch vielleicht hatte es auch gar nichts mit seiner Intelligenz zu tun, vielleicht wurde er, der danach strebte, sich illusionslos zu betrachten – kahl und kalt wie ein Gefrierschrank –, trotzdem einen Moment lang Opfer einer Selbsttäuschung. »Auch talentierte Düsternis bleibt Düsternis, ich will niemanden mit dieser Düsternis vergiften«, hatte er gesagt. Er weiß nicht mehr zu wem, er hat keinen Kontakt mehr zu Leuten aus seiner Vergangenheit. Nicht aus Unfreundlich- oder Gleichgültigkeit – es war eine Sicherheitsmaßnahme. Man muß sich schützen. Der Entschluß fiel ihm nicht schwer, denn die meisten Leser hatten ihre Augen schon seit langem vor talentierter Düsternis verschlossen. Und abgesehen davon fand er das Schreiben mittlerweile irrelevant, fast lächerlich.

Ehrgeiz war eine ebenso große Plage wie die Jagd nach dem Glück, ein Schwarm Insekten, der um deinen Kopf kreist, und letztlich kamen all diese Sehnsüchte, all die großen Pläne aus derselben vergifteten Quelle, die er darum mit viel Mühe zuzuschütten versuchte.

Der Gynäkologe öffnet die Tür des Wartezimmers. »Kommen Sie bitte«, sagt er zu Christian Beck. Seine Stimme klingt drohend, doch auch das kann Einbildung sein.

Beck spürt, wie die Damen ihm hinterherstarren, gierig, fast begeistert. Sie können es nicht ändern; die Schwächen anderer, also auch deren Leid, bestätigen die eigene Kraft. Je mehr die Lebenskraft eines anderen gebrochen wird, desto stärker tritt die eigene hervor. So ist es auch mit dem Lebenswillen, darum wirkt das Leid anderer oft wie ein erotisches Parfüm. Das Herrliche am Mitgefühl ist, daß es nie um einen selber geht, hinterher kann man gestärkt und guter Dinge wieder mit dem eigenen Leben fortfahren, erleichtert über all das Leid, das man aus nächster Nähe hat erleben dürfen, ohne daß es einen wirklich etwas anginge.

»Sie muß noch einen Moment zu sich kommen«, sagt der Gynäkologe. Er spricht sachlich, doch freundlich und verständnisvoll. Er macht den Eindruck, viel von Schmerzen zu verstehen, die er nicht selbst empfindet.

»Ich habe ein Stück Gewebe entnommen«, sagt der Gynäkologe, »zur weiteren Untersuchung. Die Probe geht ins Labor, das dauert ungefähr eine Woche.«

Beck beneidet den Gynäkologen. Er selbst verfolgt seit längerer Zeit das Projekt, den Schmerz anderer zu empfinden. Projekt ist zuviel gesagt, es sind Gedanken, die ihn überkommen, wenn er Gebrauchsanweisungen übersetzt. Um ein Beispiel zu nennen: Kürzlich arbeitete er an einer Gebrauchsanweisung für eine Kettensäge, und er dachte: Wenn ich jetzt einen Fehler mache, und ein Mann sägt sich dadurch den Arm ab, wie kann ich seinen Schmerz nachempfinden, wie kann ich ihn je spüren? Oder er sägt sein Kind mittendurch, weil irgendwo ein Fehler in der Gebrauchsanweisung steht. Vielleicht will Beck den Schmerz anderer spüren, weil er den eigenen nicht mehr empfindet. Das wäre eine Möglichkeit, jedoch eine, die er verwirft.

Seine Frau liegt auf einem bettähnlichen Etwas. Beck nimmt ihre Hand, die kleine Hand mit den angeknabberten Fingerkuppen. »Geht’s?« fragt er.

»Ja, es geht«, sagt sie. Neben ihr steht ein Glas Wasser, er will es ihr geben, doch sie schüttelt den Kopf.

»Noch zehn Minuten«, sagt sie. »Dann können wir gehen.«

Schweigend sitzt er neben seiner Frau. Die Hand hat er losgelassen, es ist zu warm, finden sie beide, ihre Hände kleben aneinander. Im Wartezimmer sind neue Patienten eingetroffen, Geräusche von Frauen, die miteinander reden, dringen zu ihm, sie klingen fröhlich, wie ein einziges großes Versprechen.

»Das ging recht schnell«, sagt er.

Sie nickt. Kaum drin, schon geholfen, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. »Das Spekulum hat weh getan.«

Er möchte etwas tun, um sie zum Lachen zu bringen, doch er weiß nicht, was. Dann beschließt er, auf die Knie zu gehen.

»Was machst du da?« fragt seine Frau.

»Ich knie.«

»Mach keinen Quatsch, gleich kommt der Doktor wieder.«

»Ich tue nichts Unrechtes«, sagt er, immer noch neben dem Bett kniend, »ich knie vor dir.«

Die vergiftete Quelle ist zugeschüttet, und auf den Knien im Zimmer des Gynäkologen, in dem Frauen sich von einem Eingriff erholen können, wird ihm klar, daß er seine Frau vergöttert. Das mag sie nicht besonders, darum kniet er in aller Stille.

Eine Woche vergeht. Das Bluten hat nach einem Tag aufgehört, sie reden nicht mehr davon, es ist, als hätten sie es vergessen. Beck hat seine Arbeit im Übersetzungsbüro wiederaufgenommen, seine Frau arbeitet an ihrem Forschungsprojekt weiter. In ihren Gesprächen entstehen Pausen, die beiden nicht viel auszumachen scheinen. Wenn er abends nach Hause kommt, setzt er sich ans Fenster und liest. Wer nicht mehr schreibt, hat viel Zeit zu lesen. Leser sein ist weniger ehrenvoll als schreiben, es bringt kaum etwas ein, aber es ist trotzdem nützlich. Auch das hat er einmal zu jemandem gesagt, doch auch in diesem Fall weiß er nicht mehr, zu wem.

Bis spät in den Abend schreibt seine Frau am Computer. »Was machst du da?« fragt er.

»Ich beantworte E-Mails«, sagt sie, ohne von der Tastatur aufzusehen, »ich muß doch mit der Welt verbunden bleiben.«

Wegen ihres Forschungsprojekts sind sie nach Göttingen gezogen, eine Provinzstadt nicht weit von Hannover, malerisch genug, um ein paar Touristen pro Jahr anzulocken. Weit weg vom Zentrum des Geschehens. Das ist ein wichtiges Merkmal des Lebens, für das Beck sich entschieden hat: sich abseits zu halten. Zeitungen überfliegt er; früher las er bis zu vier pro Tag und auch noch ein paar Zeitschriften. Er hat beschlossen, den Rest seines Lebens ohne Nachrichten zu verbringen, oder jedenfalls ohne Zusammenhänge zwischen den Nachrichten herzustellen. Er liest den Wetterbericht, und an der Wohnungstür hängt ein Barometer, das er beim Verlassen der Wohnung gern kurz antippt. »Der Luftdruck fällt«, kann er dann sagen. Die Rituale des kleinen Glücks. Sicherheitshalber ist er auch zu Hause dazu übergegangen, Deutsch zu sprechen. Unauffälligkeit ist eine Frage der Assimilierung.

Er steht vor dem Fenster, neben der einzigen Pflanze in der Wohnung, und wartet auf ein Gewitter, doch er bezweifelt, ob es die Hitze wirklich vertreiben wird. Der Wind weht weiter aus Südosten. »Wem schreibst du bloß so lang?« fragt er.

Ihre sexuelle Beziehung ist seit langem erloschen, doch das ist nicht schlimm. Nichts, was einem schlaflose Nächte zu bereiten bräuchte. Manchmal nehmen sie sich im Bett in den Arm; wenn seine Frau schläft, gibt er ihr ein paar Küßchen, manchmal auch, wenn sie wach ist.

Sexualität führt nicht zum Glück, sie lenkt vielmehr davon ab. Wenn seine Frau wieder einmal konzentriert an ihrem Projekt arbeitet, holt er sich manchmal im Badezimmer einen runter. Danach wäscht er sich die Hände und liest weiter. Hin und wieder kommt er am örtlichen Bordell vorbei, ohne es zu betreten, und vor vier Jahren hatte er körperlichen Kontakt mit einer Kollegin aus dem Übersetzungsbüro. Zuerst auf der Toilette, später in der Teeküche. Es bestätigte seine Vermutungen. Es war nett, gar keine Frage, obwohl – selbst das konnte er nicht genau sagen, weil so viele andere Gefühle dabei in ihm hochkamen; es führte jedenfalls nicht zum Glück, auch nicht zu dem anderer, höchstens zu flüchtiger Betäubung.

Beck sieht andere Frauen, er bemerkt sie, doch verbindet er keine Konsequenzen damit. Wen oder was seine Frau sieht, weiß er nicht. Man muß nicht alles wissen wollen, alles wissen wollen ist etwas für Menschen, die sich ihrer Sache nicht sicher sind.

»Ich habe einen Brief bekommen«, sagt er, »aus den Niederlanden.«

Sie hört auf zu tippen, er schnippt ihr etwas von der Schulter. Schuppen. »Von wem?«

Sie schaut nicht auf, sondern beginnt wieder zu tippen, wenn auch etwas langsamer. Sie kennt viele Leute, das ist auch notwendig, für ihre Art Forschung braucht man ein großes soziales Netzwerk. Außerdem ist sie der Typ dazu, ein soziales Netzwerk zu pflegen, ungefähr so wie andere Leute einen Schrebergarten. Zum Übersetzen von Gebrauchsanweisungen braucht man niemanden zu kennen.

»Eine Zeitschrift, sie wollen eine alte Erzählung von mir drucken.«

»Warum?«

»Warum? Keine Ahnung, warum. Es paßt in ihr Themenheft. Offenbar.«

»Themenheft!«

Er spürt leichten Hohn in ihrer Stimme. Ein Echo seines eigenen früheren Hohns, von dem er sich ebenfalls verabschiedet hat. Er braucht mit seiner Schreiberei niemanden mehr hinzurichten, nicht einmal sich selbst.

Sie beendet ihre E-Mail.

»Es ist nicht konsequent, wenn ich ihnen den Nachdruck gestatte, schließlich habe ich aufgehört, weil meine schöpferische Quelle vergiftet war.«

Seine Frau sitzt im Slip auf einem Handtuch, weil sie sonst am Stuhl festklebt. Sie seufzt. Sie hält nicht besonders viel von vergifteten Quellen.

»Aber sie zahlen anständig«, fügt er hinzu.

»Welche Erzählung?«

»›Die Kinder des Yab Yum‹.« Yab Yum, das bekannteste Luxusbordell der Niederlande.

Sie steht auf. Sie schreibt etwas in ihren Kalender, überall auf ihrem Schreibtisch schwirren Zettel, Notizen, Telefonnummern, Namen und Adressen herum. »Mach’s«, sagt sie. »Es wird Zeit, daß wir hier für ein bißchen Abkühlung sorgen, es wird Zeit für eine Klimaanlage.«

Einen Moment lang stehen sie beide vor dem Fenster und warten auf das Gewitter, wie sie so oft dort stehen, hinter ihnen surrt der Ventilator. Dann legt seine Frau sich in die Badewanne, von der Hitze hat sie überall Juckreiz, und er schreibt einen kurzen Brief an die Zeitschrift, daß sie seine Erzählung abdrucken dürfen und das Geld bitte umgehend auf sein Konto in Göttingen überweisen sollen.

Er betrachtet die Pflanze und schneidet ein paar trockene Blätter ab, seine Frau liest eine Zeitschrift über internationale Politik, der Badeschaum riecht nach Grapefruit. Als das Telefon klingelt, hat er die Schere noch in der Hand. Gegen seine Gewohnheit nimmt er mit einem leisen, fast geflüsterten »Hallo?« den Hörer ab. Es ist die Helferin aus der Arztpraxis, sie fragt, ob Becks Frau am nächsten Morgen um neun Uhr vorbeikommen könne, lieber noch etwas früher, halb neun, wenn’s geht.

Beck sagt: »Halb neun ist in Ordnung.«

»Richten Sie’s ihr aus?«

»Ich richte’s ihr aus.«

Im Badezimmer hat der Vogel eine blaue Gesichtsmaske aufgelegt.

»Du siehst aus wie ein Schlumpf«, sagt er. »Wir sollen morgen beim Gynäkologen vorbeikommen.« Er betrachtet die verschiedenen Gesichtsmasken, die Cremes, die Tuben mit Waschlotion.

»Das hier macht einen kirre«, sagt sie. Sie hält die Zeitschrift über internationale Politik hoch.

Er nickt, wenn irgend möglich, vermeidet er Diskussionen. Er versucht alles zu vermeiden, was in Unhöflichkeiten ausarten könnte. Er schließt das Medizinschränkchen, das offenstand, und geht zu der Pflanze zurück. Der Ventilator bläst warme Luft durchs Zimmer. Der Computer seiner Frau ist noch an, er schaltet ihn aus. Sein ganzes Leben hat er danach gestrebt, unabhängig zu sein, und somit allein. Als er das äußerste Extrem der Unabhängigkeit erreicht hatte, kehrte er zu einer Form des Zusammenlebens zurück, die ihm erträglich erschien, weil die Grenzen jetzt feststanden. Niemand weiß, daß er die Wohnung mit einer Frau teilt. Wenn die Leute wissen, daß man mit jemandem zusammenlebt, wissen sie schon zuviel, findet Christian Beck. An der Arbeit nennt man ihn »den ewigen Junggesellen«. In einer kleinen Stadt wird viel geredet, doch nicht über ihn.

Am nächsten Morgen ist das Wartezimmer des Gynäkologen leer. »Soll ich mit reinkommen?« fragt Beck.

»Nein«, sagt der Vogel, »wart lieber hier.«

Er setzt sich neben einen Stapel Zeitschriften.

Auch an diesem Morgen bringt die Helferin ihm Tee. »Ein Stück Zucker, nicht wahr?« Sie lächelt voll Stolz über ihr ausgezeichnetes Gedächtnis.

Während sie ihm den Tee hinstellt, lächelt er zurück. Er findet es angenehm, wenn Frauen ihm Aufmerksamkeit schenken, und sei es nur für einen Augenblick; es gibt ihm das Gefühl, theoretisch noch dazuzugehören. Mehr dazuzugehören braucht er nicht, theoretisch ist genug.

Manchmal ist ihm, als sei er mit einem Experiment beschäftigt. Von wieviel kann man sich verabschieden, bevor das Leben aufhört, Leben zu sein?

Er liest in einer Zeitschrift für werdende Mütter. Ab und zu kommt die Helferin und sieht nach ihm. Er versucht etwas in ihren Augen zu lesen, Mitleid vielleicht, Besorgnis, freundliches Interesse oder einfach nur Langeweile. Als er aufsteht, um sich anders hinzusetzen, sieht er sich für einen Sekundenbruchteil im Spiegel, der im Wartezimmer hängt, damit die Patienten sich noch kurz zurechtmachen können, bevor sie ins Behandlungszimmer gehen. Was sehen die Leute, wenn sie ihn anschauen? Dann fällt ihm wieder ein, daß die Leute ihn nicht sehen. Sie haben keinen Grund, ihn wahrzunehmen. Nicht, daß er keine auffälligen Merkmale hätte, für die Polizei ist schon eine Brille ein auffälliges Merkmal, doch nichts an ihm ist auffällig genug, daß man ihn wirklich bemerkt. Beck ist einmal festgenommen worden – allerdings ohne je verurteilt zu werden –, darum weiß er recht gut, was die Polizei unter auffälligen Merkmalen versteht.

Ihm fällt wieder ein, wie er vor einer Woche hier gesessen hat, er erinnert sich an Vogels Angst; jetzt hat er keine Angst in Vogels Gesicht gesehen. Selbstsicher war sie, fröhlich, unbekümmert. Wenn man es nicht ist, muß man so tun als ob. Sie hatte eine Stickarbeit mitgenommen, für den Fall, daß sie warten müßten, doch das erwies sich als überflüssig.

Seine Frau kommt aus dem Behandlungszimmer, am Arm ihre Handtasche mit den wichtigsten Utensilien. Terminkalender, Handy, Kamm, Geld, Stickzeug. Kein Lippenstift, sie nimmt fast nie welchen. Nur in besonderen Fällen.

Er bringt der Helferin seine leere Tasse zurück; wieder lächelt sie voll Liebreiz.

»Gehen wir nach Hause, Vogel?« fragt er.

Sie nickt.

»Und?« fragt er draußen, unter einem Baum.

»Ich sterbe«, sagt sie.

Er lacht. Es gibt Mitteilungen, über die man nur lachen kann. Sie lachen beide. Sie schütten sich regelrecht aus. Bis er sagt: »Red keinen Unsinn. Ja, irgendwann mal, aber nicht jetzt.«

Sie gehen schweigend weiter.

»Hat der Doktor das gesagt?« fragt er an einer Ampel.

»Nein, natürlich nicht, Doktoren sagen das nie so, die reden von Statistiken, Erfahrungen, Prognosen, die nicht einzutreten brauchen.«

Sie kaufen sich ein Eis.

»Morgen muß ich ins Krankenhaus, zu einer genaueren Untersuchung.«

»Du wirst noch 103«, sagt Christian Beck, »104, vielleicht sogar 105, du überlebst uns alle.«

Doch während sie nach Hause gehen, ihre Eistüten in der Hand, ertappt Beck sich wieder bei dem Gedanken, daß er sie krank gemacht hat. Daß er nicht nur die Unschuld aus ihr gesaugt hat, sondern auch das Leben, als habe das Leben letztendlich aus der Unschuld bestanden.

Zu Hause legt sie sich in die Badewanne, und dann beantwortet sie E-Mails, wieder auf dem Handtuch sitzend.

Beck legt sich auf eine Decke auf dem Boden, so daß er ihre nackten Füße festhalten kann, wobei er langsam einschläft.

»Nicht kitzeln«, sagt sie.

Solange man das eigene Glück anstrebt, ist man ständig am Warten, auch das stieß ihn an dem Glück ab, das Warten auf mehr, besser, tiefer, intensiver, vollkommener, garantierter, beständiger, echter. Das jetzige Unglück, vertraut und unbeschwert-heiter zugleich, würde er um nichts auf der Welt missen wollen. Niemand sein, nichts mehr darstellen hat seine Vorteile, es ist fast eine Erleichterung. Es erspart viel sinnlose Konversation und eine Menge Ärger.

Während er ihren Fuß festhält, spürt er, daß er sie eigentlich schon teilt, mit Doktoren, Krankenhausbetten und Krankenschwestern. Eine Zukunft, in der sein Platz immer unbedeutender wird.

Im Wartezimmer des Krankenhauses gibt es keinen Tee. Auch niemanden, der liebreizend lächelt.

»Wie lang dauert es noch, was meinen Sie?« fragt Beck eine Krankenschwester – oder Sekretärin, das ist nicht so klar, hier im Krankenhaus ist vieles undeutlich.

»Das kann ich Ihnen nicht sagen«, antwortet die Frau, ohne aufzusehen.

Die Leute in diesem Wartezimmer sind nicht so gutaussehend wie beim Gynäkologen, auch weniger lebendig, kränker, als sei man dem Tod hier schon einen Schritt näher.

Er wartet bis sechs Uhr im Krankenhaus. Ein paarmal hat er im Übersetzungsbüro angerufen. Den Grund seiner Abwesenheit hat er natürlich nicht genannt, doch die Koordinatorin sagte, es sei nicht schlimm, wenn er mal nicht kommen könne, sie kämen gut einen Tag ohne ihn aus. Wenn er ehrlich ist, muß er zugeben, daß ihn das enttäuscht, doch so ehrlich ist er nicht. Auch Ehrlichkeit hat ihre Grenzen.

Um sieben Uhr läßt man sie gehen. Beck wartet vor der Klinik, drinnen hat er es nicht mehr ausgehalten. Die Untersuchungen haben seine Frau erschöpft; an der Innenseite ihres Arms ist ein blauer Fleck, die Krankenschwester war ungeschickt mit der Infusionsnadel.

»Sie muß noch lernen«, sagt seine Frau, »aber warum übt sie ausgerechnet an mir?«

»Möchtest du was trinken?«

»Ich will duschen«, sagt sie. Sie sieht aus, als habe man sie vergewaltigt.

Während sie sich den Krankenhausdreck abschrubbt, liest Beck einen Brief der niederländischen Zeitschrift: Sie freuen sich, die Erzählung abdrucken zu dürfen, und versprechen, das Geld so schnell wie möglich auf sein Konto in Göttingen zu überweisen. Danach legt er arabische Musik auf. Bauchtanzmusik.

Auch die Ergebnisse der zweiten, genaueren Untersuchung sind positiv. So positiv, wie man sich’s nur vorstellen kann.

»Scheiße«, sagt seine Frau. Ruhig, noch ruhiger als beim ersten Mal. Alle Nervosität scheint plötzlich verflogen. In Flugzeugen wurde sie manchmal fast verrückt beim Gedanken an ein Unglück, doch jetzt, wo es da ist, das Unglück, so unumstößlich wie ein Klotz Beton, gibt es nichts mehr, worüber man sich verrückt machen müßte. Sie sitzen in einer Eisdiele, die von ein paar Türken betrieben wird.

»Wir müssen eine zweite Meinung einholen«, sagt Beck.

»Was soll das bringen?«

»Doktoren können sich irren, Laboratorien machen Fehler, Proben werden verwechselt, Namen, Adressen, Telefonnummern. Man liest das doch jeden Tag in der Zeitung. Vielleicht beruht alles auf einem Irrtum.«

Sie wirkt nicht überzeugt.

»Du fühlst dich doch gut?«

»Ja, prima«, sagt sie.

»Du willst doch leben?«

»Ja, gern.«

Ja, gern. Leben ist keine Tasse Tee, zu der man »Ja, gern« sagt. Die Frage erfordert ein glühendes, tierisches »Ja«, kein lauwarmes »gern«. Von da an weiß er, daß er sie schon mit dem Tod teilt, doch er gesteht sich diese Erkenntnis nicht ein. Er baut Konstruktionen von Verwechslungen, Irrtümern, die sich berichtigen lassen, wenn man nur rechtzeitig handelt. Er beginnt, an Wunder zu glauben, jetzt wo es nichts anderes mehr gibt, an das man noch glauben könnte.

Vom Geld für ›Die Kinder des Yab Yum‹ will er eine Klimaanlage kaufen, doch das Geld ist immer noch nicht auf seinem Konto eingegangen. Die Hitzewelle geht auch ohne Klimaanlage vorüber, wie die Hitzewellen das schon seit Jahren tun.

Eine dritte Untersuchung, die sogenannte zweite Meinung, bestätigt die Ergebnisse der ersten beiden Untersuchungen, nur in schlimmer. Als ob man vor Gericht in Berufung geht und in höherer Instanz zu hören bekommt, daß die Strafe nochmals um zehn Jahre heraufgesetzt wird.

In ihrem Gesicht sieht er keinen Schrecken mehr, der Schrecken hat sich nach innen gekehrt. Was auf dieses Leben folgt, muß ja nichts sein, doch darauf beruht dieser Schrecken nicht. Was er auf dem Gesicht des Vogels gesehen hat, an jenem Morgen im Taxi, war die Ahnung, daß das, was ist, zur gleichen Zeit auch schon nichts ist, daß es sich um eine Reise vom einen Nichts ins nächste handelt.

Doch der Vogel ist kein Nichts, der Vogel ist unschuldig.

Kaum vierzehn Tage nach der dritten Untersuchung fängt sie an, sichtbar abzumagern. In Reformhäusern kauft Beck Vitaminpräparate, er nimmt sogar einen Dispositionskredit dafür auf. Alles dem ersehnten Irrtum zuliebe: Man hat an die falsche Tür geklopft, das Meldeamt hat einen Fehler gemacht, alles soll und muß sich aufklären. Und dann sind da ja noch die Wunder, von denen man träumen kann, wenn in der Wohnung die Lichter aus sind.

Er fängt an, Säfte zu pressen, vor allem Erdbeersaft, weil sie den so gern mag. Manchmal muß er für Erdbeeren eine ganze Stunde mit dem Zug fahren, die Erdbeersaison ist schon längst vorüber, doch die Fahrten beschäftigen ihn wenigstens, lenken ihn ab, verschaffen ihm die Illusion, den Kampf gewinnen zu können.

Der Vogel ist ein paar Jahre älter als er, das hat ihn nie gestört und sie auch nicht, doch jetzt, wo ihr Körper nach und nach vom gähnenden Nichts aufgefressen wird, kommt es ihm vor, als verliere er ein Kind.

»Ich will dich mit allen teilen«, sagt er, »aber wie soll man jemanden mit dem Tod teilen? Das hat noch keiner geschafft.«

»Alle, das sind ziemlich viele«, antwortet sie, »das wird kein Zuckerschlecken. Alle.«

Sie lachen sich schlapp.

Dann sagt sie: »Für den Doktor ist die Therapie eine Formalität, die Chance auf Erfolg gleich null. Ich tu es für dich, weil – so angenehm ist die Behandlung nicht.«

»Eine Formalität«, ruft er, »so ein Quatsch! Sind die alle verrückt geworden? Wie können die das sagen? Sind das Beamte? Formalität, was reden die da?« Sein System, seine Selbstbeherrschung bröckelt. Er löst Knoblauchpillen, Vitaminpräparate und Ingwer in Erdbeersaft. Manchmal, wenn sie endlich schläft, was ihr immer seltener gelingt, kniet er neben dem Bett und schreit lautlos, um sie nicht zu wecken.

Das Krankenhaus schickt einen Rollstuhl, weil das Laufen ihr immer schwerer fällt. Der Bote fragt, für wie lang sie den Rollstuhl wohl brauchen werden. Beck kauft körbeweise Waschlotionen, weil der Vogel auf die ganz versessen ist, und Gesichtsmasken in großen Mengen, vor allem die blauen. Der Kampf gegen den Tod wird auf der Ebene der Gesichtsmaske ausgetragen, weil alle anderen Mittel versagt haben.

2

Nach ein paar Wochen mit mindestens vierzig Schachteln Vitaminpräparaten und Dutzenden Litern Erdbeersaft fragt der Vogel eines Abends: »Findest du’s okay, wenn ich heirate?«

Beck betrachtet diesen Vorschlag als definitiven Sieg seines Feindes. Sie sind immer Mann und Frau gewesen, auch ohne verheiratet zu sein.

»Warum?« fragt er. »Wieso heiraten? Es läuft doch prima so, es wird noch viele Jahre prima so laufen.«

»Nicht dich«, sagt sie, »jemand anderen.«

Jemand anderer, zwei Worte, die ihre Beziehung recht gut zusammenfassen. Es hat ihn so große Anstrengungen gekostet, mit seiner Frau leben zu lernen, daß er mit niemand anderem mehr leben kann. Nicht, daß er das nie ernsthaft erwogen hätte, oft sogar, er hat es sogar versucht, doch es erwies sich jedesmal als unmöglich. Er hat einfach keine Kraft mehr, mit jemand anderem länger als für drei Wochen Urlaub zusammenzusein. Objektiv betrachtet muß man zugeben, daß er auch mit sich selbst nicht leben kann.

»Wen denn?«

»Macht das einen Unterschied?«

»Ja, find ich schon, ja. Das macht einen Unterschied, wen man heiratet.«

»Ich dachte, du wolltest mich mit allen teilen.«

»Teilen ist nicht heiraten lassen, teilen ist sogar etwas vollkommen anderes, um genau zu sein. Man heiratet ja nicht jeden Tag, und du hast noch nie geheiratet. Du hattest sogar alle möglichen Argumente dagegen, wenn ich mich recht erinnere. Bis auf den einen Anfall, aber in Ordnung, Anfälle haben wir alle mal. Darum bin ich sehr gespannt, wen du heiraten willst, ja, sehr gespannt.«

Ein Anflug seiner früheren Häme kommt über ihn, doch er braucht sie nicht mehr, um sich gegen Bedrohungen durch andere zu schützen. Normalerweise ist an einem anderen die Tatsache bedrohlich, daß dann einer zuviel ist. Wenn man hört: »Es gibt jemand anderen«, bedeutet das in der Regel: »Du mußt weg.« Was ihn mit seiner Frau verbindet, liegt jenseits des Sexuellen, des Emotionalen, der Eifersucht und der Angst, überflüssig zu sein. Es ist mehr, als seien der Vogel und er Mitglieder einer Geheimorganisation, so geheim, daß sie beide nicht wissen, was der Zweck dieser Organisation ist, nicht einmal, ob diese Organisation überhaupt existiert. Sie stützten einander in der Illusion, durch den Partner mit dem Rest der Menschheit verbunden, noch nicht fertig miteinander zu sein und es auch nie zu werden, so wie Gläubige fest davon überzeugt sind, daß Gott noch nicht fertig mit den Menschen ist.

Einmal war sie kurz davor zu heiraten. Im Ausland. Er hatte auf ihre Bitte in aller Eile ein Brautkleid gekauft und wollte es ihr gerade bringen, als die Hochzeit in letzter Minute doch noch platzte. Er hatte es gern getan. Jemand anderer konnte ihm schon damals nicht gefährlich werden. Jetzt, da dieser andere im Grunde nur noch der Tod sein kann, ist er höchstens erstaunt, daß es offenbar doch noch andere Kandidaten gibt.

»Einen Algerier.«

»Einen Algerier, und warum?«

»Warum nicht?«

»Warum keinen Türken oder Russen oder einen Deutschen? Deutsche kann man auch heiraten.«

»Er ist Asylbewerber, aber endgültig abgelehnt, Algerien ist angeblich ein sicheres Herkunftsland. Aber nicht für ihn. Wenn er mich heiratet, hat er noch eine Chance. Das meiste ist schon geregelt. Ich hab mich gefragt, ob du nicht Trauzeuge sein könntest.«

»So, das hast du dich gefragt?«

»Ja.«

»Ist es nicht genug, daß du stirbst?«

»Wie – ›genug‹? Was soll daran genug sein?«

»Du kannst nie was gut sein lassen«, ruft Beck. »Nicht mal sterben kannst du einfach wie andere Leute, nein, es müssen auch noch Asylbewerber mit hineingezogen werden. Womit hab ich das verdient?«

»Ich hätte nicht gedacht, daß du so eine Katastrophe daraus machen würdest.«

»Katastrophe ist nicht das richtige Wort. Ich find es keine Katastrophe. Und wenn du zehn gleichzeitig heiratest. Ich finde es Wahnsinn. Das finde ich.«

»Ihm kann ich noch was nutzen. Ich dachte, das würde dich freuen. Daß ich jemandem noch was nutzen kann.«

»Es freut mich überhaupt nicht, kein kleines bißchen. Was soll das: ›Ich kann ihm noch was nutzen‹? Warum mußt du auf einmal nützlich sein? Wenn du’s ehrlich wissen willst, ich find es total gestört. Woher kennst du diesen Algerier eigentlich? Wie heißt er?«

»Raf«, sagt sie, »Raffie, so nennt er sich.«

Der Sarkasmus, dem er abgeschworen hatte, nimmt wieder Besitz von ihm.

»Raffie. Aus Algerien. Na, klasse. Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen?«

»Na, ›Herzlichen Glückwunsch‹ zum Beispiel.«

»Herzlichen Glückwunsch? Weißt du, was ich sage? Fuck, sag ich, fuck, fuck, fuck.«

»Früher warst du redegewandter.«

Beck will etwas entgegnen, doch er fühlt sich zu müde, die Wut ist hochgekocht, hat sich verflüchtigt und mit ihr seine ganze Leichtfüßigkeit. Er geht vor seiner Frau in die Knie und umfaßt ihre Beine. »Geh nicht fort«, sagt er, »laß mich hier nicht allein.«

»Ich laß dich nicht allein, wenn du mich morgen um elf zum Standesamt bringst.«

»Morgen? Warum erzählst du mir das alles erst jetzt?«

»Ich kenn dich doch, ich wußte doch, wie du reagieren würdest.«

Am nächsten Morgen um zehn beginnen sie ihre Expedition zum Standesamt. Beck hat sich in einen Anzug geworfen, schließlich ist er Trauzeuge. Seiner Frau hat er in ihr schönstes Kleid geholfen. Das Kleid, das er für ihre andere Hochzeit gekauft hatte, doch das dann unbenutzt blieb.

Die ganze Nacht hat er auf der Bettkante gesessen, und zuletzt ist er unter das Bett gekrochen, zwischen die verstaubten Kartons von Faxgeräten, Schreibmaschinen und Anrufbeantwortern. Dort hat er sich hingelegt, neben Altkleider und Bücher, die niemand mehr lesen will. Er hat nicht zu Gott gefleht, der hat Beck nie viel bedeutet, sondern zu seinen anderen Toten. Mit seiner schmeichelndsten Stimme hat er sie um Kraft angefleht, für ihn und seine Frau.

Die Wolken hängen tief an jenem Morgen.

»Nebel«, sagt der Vogel, »der löst sich bald wieder auf.«

Beck hat seiner Frau eine Decke über den Schoß gelegt. Sie hat Lippenstift aufgetragen. Offenbar fällt die Hochzeit unter »besondere Gelegenheiten«. Er hat ihr eine Wollmütze aufgesetzt.

Schon seit ein paar Tagen ist er nicht im Übersetzungsbüro erschienen. Er ist krank. Niemand wird mißtrauisch, niemand fragt: »Was für eine Krankheit?« Niemand scheint ihn zu vermissen.

»So ein Wahnsinn«, sagt er, während er sie vorwärts schiebt, »das ist krank, das ist so schrecklich krank. Da fehlen einem die Worte. Wie kommt man auf so was? Das möcht ich mal wissen.«

»Hab ich doch schon gesagt, er hat noch was davon, von der Hochzeit. Ihm kann ich noch was nutzen.«

»Eins sag ich dir jetzt schon: Mit dem Algerier will ich nichts zu tun haben. Wenn der bei mir rumschleimen will, sag ich ihm: ›Alles schön und gut, aber Sie sind mit meiner Frau verheiratet, nicht mit mir. Lassen Sie mich aus dem Spiel.‹«

Er will umkehren, alles ungeschehen machen, so stand es damals auch im Polizeibericht: »Der Verdächtigte wiederholt, daß er alles ungeschehen machen möchte.« Doch er schiebt sie vorwärts. Als sie bei einer Ampel stehenbleiben, stellt er sich neben sie, hält ihre Hand und drückt sie sanft. Am Rollstuhl baumelt ein Beutel mit zwei Flaschen selbstgemachtem Erdbeersaft, angereichert mit verschiedenen Vitaminpräparaten, sowie Plastikbecher und Strohhalme. Er kämpft noch, doch er fürchtet, den Kampf zu verlieren. Er gibt ihr etwas Erdbeersaft.

»Hier, kleiner Vogel«, sagt er. »Bitte, trink was.«

Sie trinkt.

»Genug«, sagt sie, »wir müssen weiter.«

Er wischt ihr den Mund mit einem Tuch ab, das er genau wie den Saft momentan immer dabei hat. Der Erdbeersaft in den Flaschen schwappt. Beck würde sich am liebsten auf den Boden werfen und schreien: »Nein, nein, nein!«, bis die Welt ihn hört. Doch er beherrscht sich.

Er hat keine Wahl, immer schneller schiebt er den kranken Vogel in Richtung des ihm unbekannten Algeriers.

Der Standesbeamte trägt eine Hose, die ihm einige Nummern zu klein ist. Seine Socken sind deutlich sichtbar. Beck schüttelt ihm die Hand. Einen Moment lang herrscht Verwirrung, wer wen heiraten will, doch der Beamte scheint fest entschlossen, sich über nichts mehr zu wundern; diesen Entschluß unterstreicht er mit nervösen Gebärden.

»Kaffee?« fragt der Beamte.

Beck möchte welchen, doch der Vogel denkt lange nach, zu lange, findet Beck. Er meint, die Gedanken des Beamten lesen zu können: So schwer kann die Entscheidung doch nicht sein? Dann sagt sie: »Ich nehm Erdbeersaft.«

Beck ist sich nicht sicher, ob sie wirklich Lust darauf hat oder das nur sagt, um ihm, Produzenten unzähliger Liter Erdbeer- und anderer Säfte, einen Gefallen zu tun. Das ist auch unerheblich, auch Beck tut anderen gern einen Gefallen, vor allem seiner Frau. Er hält sich für einen Mann, der gut weiß, was ein anderer Mensch braucht, und wenn dieses Bedürfnis erfüllt ist – allzu große Bedürfnisse kann er natürlich nicht erfüllen –, gibt es immer noch das höfliche Schweigen oder ein Tischgespräch. Aus dem Beutel am Rollstuhl holt Beck den Saft, einen Becher und einen Strohhalm.

Der Beamte schaut höflich zu, während der Vogel trinkt, und erzählt heitere, fast humoristische Anekdoten aus seinem Leben als Beamter, die er mit den Worten beendet: »Vielleicht sollte ich das alles irgendwann mal aufschreiben, aber ich hab keine Zeit. Na ja, vielleicht, wenn ich in Pension bin.«

»Ja«, sagt Beck, »das ist eine gute Idee.« Er will dem Vogel den Mund abwischen, doch sie reißt ihm die Serviette aus der Hand und tut es selbst. Sie macht große Augen wie ein Baby, das alles zum ersten Mal sieht. Es gibt ein Foto von ihr im Alter von ein paar Monaten: Sie sitzt neben einem Kuscheltier und hat die Augen weit geöffnet. Ernst sieht sie den Betrachter an. Es ist Becks Lieblingsfoto, er betrachtet es gerne, wenn er durch die Wohnung geht. Eine alte Gewohnheit aus der Zeit, als er noch schrieb, dieses Durch-die-Wohnung-gehen. Beim Übersetzen von Gebrauchsanweisungen braucht man nicht hin und her zu laufen.

»Der Bräutigam wird schon gleich kommen«, sagt der Beamte und schaut vertrauensvoll auf seine Armbanduhr. Er weiß, daß Bräutigame immer kommen; manchmal kommen sie zu spät, auch dazu hat er hübsche Anekdoten parat, doch wirklich wegbleiben tun sie so gut wie nie.

Beck wischt den Strohhalm ab und verstaut alles wieder in dem Beutel, bis auf die Serviette, die auf Vogels Schoß liegenbleibt. Der Beamte versieht Becks Handgriffe mit witzigen Kommentaren. Humor gehört ebenfalls zu den Dingen, die Beck abgeschafft hat. Er kam ihm vor wie ein Gas, mit dem man die Leute abtötet. Vor allem das organisierte Lachen, Komödien, lustige Ansprachen, humoristische Schriftsteller, die aus eigenem Werk vorlesen. Früher war Beck auch witzig, früher war Beck ein Clown.

»Sie teilen eine Wohnung?« fragt der Beamte die Braut und ihren Zeugen.

»Ja«, sagt der Vogel, »wir wohnen zusammen.«

Beck schaut auf seine Schuhe, zur Feier des Tages hat er sie gut geputzt. Er will andere Leute mit seiner Lebensweise nicht schockieren, die umständehalber etwas weniger konventionell ausgefallen ist als ursprünglich geplant.

Doch der Beamte ist nicht schockiert, der Beamte sagt: »Das ist praktisch. Ich wohne auch in der Nähe meiner Schwiegereltern. Wenn mit meiner Schwiegermutter was ist, sind wir in zwei Minuten da.«

Wie lang hat es gedauert, bis ich bei Vogel war? fragt Beck sich. Wie jeder Mensch hat er Erinnerungen, viele sogar, doch er versucht nach Kräften, sie nicht wachzurütteln. Seine Erinnerungen sind Alpträume, Feinde des kleinen Glücks, das nun immer kleiner wird, das vor seinen Augen zerbröselt. Er lebt wie jemand, der sich selbst ausradiert hat.

»Es klopft«, sagt Becks Frau, die gute Ohren hat.

»Ach«, sagt der Beamte, »das wird er sein.« Er steht auf und geht zur Tür. In seiner Stimme klingt nichts mit, er hat eine reine Feststellung gemacht. Merkwürdigerweise geht der Beamte, als könne er jeden Moment zusammenbrechen. Er schleppt sich vorwärts.

Beck setzt seine Frau gerade hin. Er weiß nicht, ob sie vor Schwäche nicht mehr aufrecht sitzt oder einfach keine Lust mehr hat, sich anzustrengen. Jetzt, da sie ihrem gesetzlichen Ehegatten gegenübertritt, darf sie nicht in ihrem Stuhl hängen, findet Beck. Stolz soll sie dasitzen, nicht beschädigt oder geschlagen, sondern bereit zum Kampf. Zu welchem Kampf auch immer.

Als er mit dem Vogel fertig ist, steht Beck Auge in Auge mit dem zukünftigen Mann seiner Frau. Unter einem Asylbewerber hatte er sich etwas anderes vorgestellt.

Ein junger Mann Mitte Zwanzig mit braunen, halblangen Locken steht vor ihm, legt ihm jovial die Hand auf die Schulter und sagt in recht verständlichem Deutsch: »Schön, daß wir uns endlich mal begegnen.«

»Na ja, endlich.« Was Beck angeht, hätte er achtzig werden können, ohne diesen Mann je kennenzulernen. Der Beamte versucht die Situation zu retten, indem er wie eine Kindergärtnerin in die Hände klatscht und ruft: »Wir sind fast vollzählig.«

Der Asylbewerber ist nervös und aufgedreht: seine Bewegungen, seine Haare, selbst seine Stimme. Sie heiratet ein Äffchen, denkt Beck. Er sieht, wie der Asylbewerber sich über seine Frau beugt, und wendet sich diskret ab. Er weiß nicht, was sich zwischen den beiden abgespielt hat oder noch abspielt. Doch was er weiß, ist genug.

»Ich hab mir das Rauchen abgewöhnt«, sagt der Beamte, »vor zehn Jahren schon, aber es gibt Momente, da sehn ich mich nach einer Zigarette.«

Beck wirft einen Blick auf die Socken des Beamten, dann sagt er: »Sie müssen das alles mal aufschreiben, wenn Sie in Pension sind. Schreiben ist wirklich was für nach der Pensionierung.«

Beck beschließt, daß die Zeit für den feierlichen Teil der Veranstaltung gekommen ist. Er streckt dem Mann, der gleich Vogels offizieller Ehemann sein wird, die Hand entgegen und sagt: »Christian Beck, angenehm.«

Für einen Asylbewerber ist der Mann gut gekleidet; wenigstens trägt er keine Hose, die ihm ein paar Nummern zu klein ist, stellt Beck zufrieden fest. Sein Jackett ist etwas fadenscheinig an den Ellbogen, doch sonst in gutem Zustand.

Der Asylbewerber öffnet den Mund zu einem breiten Grinsen. Ein paar Zähne fehlen, ein paar sind krumm und schief, doch Beck muß zugeben, daß er nach konventionellen Maßstäben trotzdem ein gutaussehender Mann ist. Ein Mann, nach dem Frauen sich umdrehen, und vielleicht auch Männer, nicht hellhäutig, aber schön. Echt typisch für seine Frau: sich einen Asylbewerber auszusuchen, und dann auch gleich noch den hübschesten und jüngsten. In diesen schönheitsergebenen Zeiten haben die natürlich die besten Überlebenschancen.

»Ich find es nett, daß du gekommen bist«, sagt der Mann.

»Ja«, antwortet Beck, »das ist es auch.«

Der Vogel flüstert etwas, und Beck bringt sein Ohr an ihren Mund, um sie verstehen zu können.

»Er ist stark«, hört er.

»Das ist schön«, sagt Beck, »dann kann er dich heben.« Selbst kann er sie nicht heben. Das ist auch nicht nötig, wenn gehoben werden muß, gibt es Pflegepersonal.

Beck nickt dem starken Asylbewerber freundlich zu, dann setzt er seine Frau noch etwas aufrechter in den Rollstuhl.

Der Beamte räuspert sich, als wolle er eine wichtige Mitteilung machen, doch es folgt nur: »Noch ein Zeuge, dann können wir anfangen.«

Weit weg läuten Kirchenglocken. Beck möchte es so schnell wie möglich hinter sich bringen, je eher, desto besser, doch er steht immer noch neben dem Mann, den seine Frau heiraten will, und weiß nicht, wohin mit den Händen. Besonders angenehm ist diese Situation nicht, doch angenehm ist auch keine Eigenschaft, die er vom Leben erwartet. Erinnerungen steigen in ihm auf wie Sodbrennen, doch er schiebt sie von sich.

Um die Wartezeit zu verkürzen, fragt Beck: »Und wie lang sind Sie schon Asylbewerber?«

Der junge Mann legt seiner zukünftigen Frau die Hand auf die Schulter.

Beck ist ein Mann ohne Meinungen. Meinungen über andere sind Zeitverschwendung, findet er, nichts als Verzögerung, überflüssiger Flitter. Meinungen über das eigene Leben eigentlich auch, Kaufhausmusik zu Umständen, die man kaum, vielleicht überhaupt nicht beeinflussen kann.

»So sieben, acht Jahre«, sagt der Mann. »Ich weiß es nicht mehr genau. Es kann auch etwas länger sein.«

Beck betrachtet Asylbewerber sein als Beruf. Seine Großeltern waren es, seine Eltern, er selbst hat sich zufällig, vor nun auch schon langer Zeit, für einen anderen Beruf entschieden, doch das war fatal. Man sollte den Beruf wählen, der von Natur aus am besten zu einem paßt.

Der Beamte hat das Gespräch mitbekommen und stellt sich etwas näher zu ihnen. »Ah«, sagt er, »Sie sind Asylbewerber. Da hab ich schon viel drüber gelesen und gehört. Und auch viel drüber nachgedacht, aber ich hab noch nie einen getroffen. In einer kleinen Stadt wie hier bei uns begegnet man kaum welchen. Ist es schwierig?«

»Man muß eine Menge dafür tun«, sagt der zukünftige Mann von Becks Frau nach einer kurzen Pause. »Und immer die Augen offenhalten.«

Er riecht nach Farbe, findet Beck, als habe er vor einer Stunde noch irgendwo eine Decke gemalert. Vielleicht ist der Asylbewerber in seiner Freizeit Anstreicher.

»Das gilt für jeden heutzutage«, sagt der Beamte. »Wir müssen alle gut die Augen offenhalten.« Er schaut die Anwesenden eindringlich an. Als wolle er beweisen, daß seinem Blick nichts entgeht.