13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Einer zieht aus, das Trösten zu lernen. Und verwandelt sich dabei in einen, der die Menschheit das Fürchten lehrt und dessen Ähnlichkeit mit »du-weißt-schon-wem« sich nicht leugnen lässt. Eine groteske Farce und ein Angriff auf so ziemlich alle wohlbehüteten Tabus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 714

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

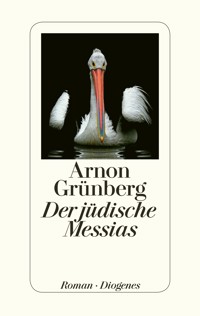

Arnon Grünberg

Der jüdische Messias

Roman

Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten

Diogenes

Das Letzte, was stirbt, ist die Hoffnung.

Er liebte die Menschen

Weil sein Großvater mit aufrichtiger Begeisterung und rückhaltlosem Glauben an die Zukunft der SS gedient hatte – der Mann war sich nicht zu fein gewesen, die Ärmel hochzukrempeln, nicht so ein Faulenzer, der bloß am Schreibtisch saß, ab und zu ein Dokument abstempelte und pünktlich um fünf heim zu Frau und Kind eilte, nein, er war ein Ehrenmann, der sich auf das Handwerk des Todes verstand, ohne seine Familie damit zu behelligen, ein Mann, für den Worte wie »Ehre« und »Treue« noch etwas bedeuteten, ein Mann mit Moral und einer Vision, der er auch unter schwierigsten Umständen treu blieb, als viele seiner Kameraden sich ihre Uniformen vom Leib rissen und sich in die Büsche schlugen, er nicht, er sagte: »Ein rechtschaffener Mann kennt seine Pflicht, ein rechtschaffener Mann hält durch bis zum Schluss«, und verschoss die letzten Kugeln aus seinem Gewehr –, wollte der Enkel mit ebenso viel Begeisterung wie Zukunftsglauben gleichfalls einer Bewegung dienen.

Von den Verdiensten des Großvaters erfuhr der Junge eher zufällig, als er sich eines Sonntagnachmittags unerlaubt Geld von seiner Mutter ausborgen wollte und dabei Papiere, Fotos und ein Buch fand, das, wenn es nach ihr gegangen wäre, nie hätte entdeckt werden dürfen.

Auch in den Irrungen und Wirrungen der Pubertät war er stets ein Junge von heiterem Gemüt mit einem ausgeprägten Sinn für die angenehmen Seiten des Lebens geblieben. Die Wolken, Pastagerichte, Babys in der Wiege, das Bouquet guten Weins, Schaufenster voll schöner Kleidung, Zeitschriften mit prickelnden Fotos, gehaltvolle Kunst, die das Schwanken der Zeitläufe überdauert hatte, schnelle Autos – und Menschen natürlich, ihre Beine und Arme, ihre Köpfe und Haare, ihre Nasen und Hände, ihre Handgelenke, besonders die zarten lilienweißen, die in der Sonne erst rosa werden und dann langsam rot. Der Junge liebte die Menschen, und sie liebten ihn.

Als er geboren wurde, herrschte in Europa schon seit geraumer Zeit Frieden. Der Krieg war weit weg, jener bewusste zumindest, andere auch, und als er sich für die Feinde des Glücks, die Kenner des Leidens, zu interessieren begann, hatten Experten festgestellt, dass der Zweite Weltkrieg ein definitiv abgeschlossenes Kapitel war. Ein trauriges Kapitel vielleicht, aber doch abgeschlossen. Und waren nicht alle Kriege höchst trauriger Natur? All die Opfer, die sinnlose Gewalt, die aus ihrer Heimat und ihrem Obdach Vertriebenen?

Das einzige Leid erfuhr der Junge in Gesellschaft von Bekannten und Freunden mit einem weniger ausgeprägten Sinn für die Freuden des Lebens. Leidensfähigkeit gehörte für ihn zum guten Benehmen wie das stilgerechte Zerlegen von Hummer. Wer wusste, wie man die Schalen knackte, konnte sich in jeder Tischgesellschaft bewegen.

Es gab Momente, beim Zähneputzen zum Beispiel, in denen er sich fragte, wie es wohl kam, dass andere offenbar wirklich litten und er nie. Er kam zu dem Schluss, dass die Natur nun einmal unterschiedlich organisiert ist. So wie manche Pflanzen nur im Regenwald gedeihen und andere sich ausschließlich im Wüstenboden entfalten, so waren manche Menschen zum Genießen geschaffen und andere eben zum Leiden. Er gehörte zur ersten Kategorie.

Seit seinem vierzehnten Lebensjahr besuchte er mehr oder weniger regelmäßig die Synagoge in Basel, der Stadt, in der er einst nach fast vierundzwanzigstündigen Wehen geboren worden war und mit seinen kultivierten und ziemlich schweigsamen Eltern immer noch lebte. Doch das war nicht das Einzige, was von einer gewissen jugendlichen Renitenz zeugte – allerdings eher in der Annahme, dass das zu seinem Alter gehörte, als weil er wirklich das Bedürfnis verspürte, sich gegen die Eltern aufzulehnen, gegen das Gymnasium, den Staat. Er war mit sich und der Welt völlig zufrieden. Er war geboren unter einem glücklichen Stern.

Die Synagoge besuchte der Junge vor allem auch aus Neugier. In der Schule galt er als intelligent, gesellig und fleißig. Seit seiner Kindheit hatte er Bücher mit Titeln wie Der junge Forscher verschlungen. Regelmäßig experimentierte er mit seinem Chemiebaukasten und war stolzer Besitzer einer Modelldampfmaschine. Bis er erkannte, dass der Chemiebaukasten die Welt nicht ersetzen konnte, sondern bloß ein Modell war. Ein überholtes Modell.

Daraufhin begann er, sich für das Leiden zu interessieren. Das Leiden des Menschen. Dass Tiere leiden konnten und vielleicht auch Bäume und Veilchen, war schlimm, interessierte ihn aber nicht. Er sah kein Mysterium darin, das eine tiefere Wahrheit enthielt. So wie auch das Vegetariertum seines Vaters ihm als belangloses Rätsel erschien. Der gute Mann aß kein Fleisch und keinen Fisch: Am liebsten hätte er ganz ohne substantielle Nahrung gelebt.

Die Menschen litten, so viel war sicher. Warum aber litt dann nicht auch er? Was stimmte nicht mit ihm?

Nach der Schule stand er einmal an der Notaufnahme des Krankenhauses, um zu sehen, wen man so alles hereinbrachte. Es war ein ruhiger Nachmittag, für ihn jedoch überaus aufschlussreich.

»Aha«, sagte er. »Aha!« Am nächsten Tag landete sein Chemiebaukasten im Müll. Nur von der Dampfmaschine konnte er sich vorläufig nicht trennen.

Tagelang musste er an die Verletzten denken, die Verstümmelten, Sterbenden, die er vor der Notaufnahme gesehen hatte. Das Böse war in der Tat ein Problem, wie seine Lehrer ihm immer gepredigt hatten.

In der Schule erklärte er, dass er vor allem Schönheit anstrebte. Das entsprach ganz der Wahrheit, er hatte eingesehen, dass das Leiden des Menschen nichts anderes war als der Notausgang der Schönheit. Der Lehrer konnte nicht leugnen, dass seine Zeichnungen von großem Kunstwillen zeugten. Zwar perspektivisch ab und zu etwas ungelenk, doch das konnte an seiner Jugend liegen oder zu großer Ungeduld beim Beobachten.

Er hatte die schönen, sanften Gesichtszüge seines Großvaters geerbt, der von den heranrückenden russischen Truppen erschossen worden war, weil sein Ethos es ihm verbot, vor dem Feinde davonzulaufen. Weil er seinem Führer treu blieb, auch als man von allen Seiten das Feuer auf ihn eröffnete. Er hatte die Feinde des Glückes bekämpft, wo es nur ging, sie eigenhändig erschlagen, ein paar Dutzend, vielleicht auch noch mehr, so genau hatte er darüber nicht Buch geführt. Er hatte sie getötet, wie andere Austern essen. »Heut mal drei Dutzend, auf einen mehr oder weniger kommt’s uns nicht an.« Mord konnte ebenso glücklich und euphorisch machen wie ein romantischer Abend mit Muschelmenü und danach wilden Umarmungen im Hausflur. Sein Großvater betrachtete sich als letzte Verteidigungsfront gegen den jüdischen Bolschewismus. Und als der Sieg sich den Feinden des Glücks und ihren Handlangern zuneigte, nun ja, Sieg, war sein Großvater nicht davongelaufen. Bis zum letzten Atemzug war er seiner Mission treu geblieben.

Das Heldentum lag in der Familie, mütterlicherseits jedenfalls, obwohl es sich auf etwas merkwürdige Art äußerte.

Ab und zu, wenn seine Eltern auf einer Party oder anderweitig außer Haus waren, wühlte der Enkel in verbotenen Schubladen. Er las im verbotenen Buch, immer wieder dieselbe Passage, dass es in der Welt drei Arten von Menschen gebe, die Kämpfer, die Lauen und die Verräter. Er verglich sein Gesicht mit dem seines Großvaters, über den nicht geredet wurde. Über Verwandte wurde bei ihnen ohnehin nie gesprochen, nicht einmal über Onkel und Tanten, die sich in Afrika aufopferungsvoll Alphabetisierungskampagnen widmeten. Über Angehörige schwieg man sich aus, so wie über die meisten anderen Themen. Die Kunst der Konversation wurde höchstens außerhäusig betrieben, beim Genuss eines guten Glas Weins. Es gab nicht viel zu sagen, dieser Grundsatz hatte seine Eltern durchs Leben begleitet. Und sie hatten es zu einem netten Wohnhaus gebracht, selbst für Schweizer Verhältnisse.

Wenn er am Sonntagnachmittag sein Gesicht im Spiegel betrachtete und es mit dem Foto seines Großvaters verglich, Opa in schmucker Uniform – Sinn für das Schöne hatten sie ja, das musste man zugeben –, konnte er eine gewisse Schwermut nicht unterdrücken. Sie glichen sich wie ein Ei dem anderen: die Augen, die Augenbrauen, die Gesichtsform, der Mund. Und die Nase. Er war kein Verräter und gehörte nicht zu den Lauen, er war ein Kämpfer.

Der Großvater hätte sein Zwillingsbruder sein können, und so wurde es zu seiner stillen Passion, in unbeobachteten Momenten mit seinem Vorfahren zu sprechen. Vor dem Spiegel im Bad unterhielt er sich flüsternd mit dem vergilbten Foto. In dem verbotenen Buch hatte er gelesen, dass dem Autor »schlecht geworden war beim Gedanken, wie ein Sklave den Rest seines Lebens am Schreibtisch verbringen zu müssen«.

»Wurde dir auch schlecht bei dem Gedanken, den Rest deines Lebens wie ein Sklave im Büro verbringen zu müssen?«, fragte der Junge das Foto. »Hast du darum gelitten? Warum leiden die Menschen? Wozu dient es? Soll ich eine Bewegung ins Leben rufen, die die Menschen von ihrem Leiden erlöst?«

So sprach der Enkel mit dem toten ssler. Es gab aber auch Sonntagnachmittage, die er anders – unbeschwerter – verbrachte.

»Sei nicht so albern«, hätte seine Mutter gesagt. Aber sie war nie dabei, wenn ihr Sohn mit den Fotos ihres verstorbenen Vaters redete. Dies – wie noch allerlei andere Dinge – behielt er gänzlich für sich. Er liebte seine Eltern und wollte, dass sie sich ungestört an ihrer stattlichen Villa erfreuen konnten.

Seine Lehrer und Freunde beschrieben ihn als bescheidenen Jungen. Doch vor dem Spiegel, mit den Erinnerungsstücken an seinen Großvater, war er alles andere als das. Er hatte den Eindruck, das genetische Material versuche, ihm etwas deutlich zu machen: Die Natur – oder der Schöpfer – hatte mit seinem Äußeren eine bestimmte Absicht verfolgt. Es war mehr als ein Eindruck, er war sich dessen gewiss. Ihre Ähnlichkeit enthielt eine Botschaft, er musste sie nur noch entschlüsseln. Wer er war – und dass er eben so war –, konnte kein Zufall sein.

Als empfindsamer Junge begriff er, dass für seine Mutter das Aufwachsen ohne Vater sicher nicht einfach gewesen war, und eigentlich ja auch ohne Mutter, Oma hatte das Dritte Reich nur um zwei Jahre überlebt. Ab und zu legte er seiner Mutter liebkosend den Arm um die Schulter oder hielt vor dem Schlafengehen seinen Mund einen Moment länger als unbedingt nötig an ihre Wange. Wenn er Zeit hatte, begleitete er sie in den Supermarkt und half ihr beim Tragen der Mineralwasserflaschen. Sie war eine zartgliedrige Frau, die bei feuchtem Wetter Kniebeschwerden bekam.

Sein dunkles Haar kämmte er sich immer höchst sorgfältig – er trug stets einen kleinen Kamm in der Hosentasche –, auch als er es blau gefärbt hatte. Letzteres jedoch nur, weil die Jugendlichen seiner Umgebung in jenem Monat Mai massenhaft eine grellere Haarfarbe wählten und er es als seine Pflicht empfand, sie nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu unterstützen. Von Natur aus hatte er das Bedürfnis, andere glücklich zu machen. Er hatte Talent zur Politik und zur Diplomatie. Doch was ihn am stärksten anzog, war eben die Schönheit. Die Schönheit der Uniform, die des Menschen, der Kunst. Die Schönheit des Blutes, auch die.

Nach einem Traum, in dem das Wort »Weltjudentum« vorgekommen war, wurde er Mitglied in einem Verein jüdischer Jugendlicher. Viele Jungen in seinem Alter, die vom Weltjudentum träumten, gab es bestimmt nicht, und dass das bei ihm nun der Fall war, bestärkte ihn in der Vermutung, dass er anders war als die anderen. Berufen. Erwählt. Gebrandmarkt.

Die Mitglieder des Vereins wurden auf eine baldige Emigration in den jüdischen Staat vorbereitet, und man hieß ihn mit offenen Armen willkommen. Der jüdische Staat konnte jeden gebrauchen.

In jenem Sommer stürzte er sich, wenn das Wetter es zuließ, jeden Tag gegen Abend für ein paar Minuten in den Rhein, ließ sich ein Stück mittreiben, kletterte ans Ufer, rannte zum Ausgangspunkt zurück und wiederholte die Übung.

Er überzeugte den Leiter der Jugendgruppe, dass es eine gute Idee wäre, dieses Manöver bei schönem Wetter einmal mit allen gemeinsam durchzuführen. Man konnte den Leib gar nicht genug stählen, wollte man sich auf das Leben in einem jungen und noch immer bedrohten Land vorbereiten.

Dem Leiter der Jugendgruppe, Herrn Salomons, klang das wie Musik in den Ohren. Endlich ein potentieller Emigrant mit Eigeninitiative.

So konnte man den Jungen in jenem Sommer regelmäßig mit einer Gruppe heranwachsender Zionisten im Rhein schwimmen sehen – ein schöner Anblick. Er vorneweg, ungefähr zwanzig junge Zionisten hinter ihm her. Manche ein wenig ängstlich, andere selbstsicher und flink. Es waren hübsche Mädchen darunter, die sich für Ideologie nur mäßig interessierten, dafür aber hervorragend über die neueste Strandmode informiert waren.

Seine erste Berührung mit dem Zionismus gefiel ihm vortrefflich. Echten Kontakt mit der jüdischen Jugend hatte er hier noch nicht, doch das würde noch kommen.

Vorläufig genügte ihm das gemeinsame Schwimmen im Rhein. Schönheit ist nett, doch der Mensch braucht Ideale, die über das bloß Schöne hinausgehen. Der Zionismus war ein Ideal, das ihm passte wie angegossen. Ein Maßanzug.

Die Ironie der Geschichte

Herr Radek, der Vater des Enkels, war ein hart arbeitender Mann: Architekt. Die Mutter des Enkels, Frau Radek, war vor allem die Frau des Architekten, arbeitete aber auch viel. Die Familie väterlicherseits wohnte schon seit Generationen in Basel, mütterlicherseits kam sie aus Sachsen. Die Mutter war nach dem Krieg als kleines Mädchen geflohen, über allerlei Umwege nach Basel gelangt und dort schließlich in einer Pflegefamilie untergekommen. Später verliebte sie sich und wurde schwanger oder umgekehrt. Es kam ein Junge zur Welt, den sie nach einem entfernten Genfer Verwandten des Vaters Xavier nannten. Und dabei blieb es, weitere Kinder sollten nicht folgen.

Xavier Radek, ein Name ist Auftrag. Nachträglich betrachtet, jedes Mal logisch. So hatte man Xavier die Weltgeschichte erklärt, bei den wenigen Gesprächen, die er mit seinen Eltern führte. Und obwohl er ein gutmütiger und fügsamer Mensch war und auch keine übertrieben hohen Vorstellungen von sich hegte, fand er das eine zu platte Sicht der Geschichte. Zu begrenzt für jemanden wie ihn mit dem Zeug zum Heldentum.

Ab und zu schrieb er seinen Namen zwanzigmal hintereinander auf einen Zettel, als könne er einfach nicht glauben, dass der Name wirklich zu ihm gehörte.

Die Eltern erwarteten nicht viel von ihm. Solange er nur studierte und nicht weiter auffiel, waren sie schon zufrieden.

Seine Ausflüge in die Synagoge, die in einer Stadt wie Basel nicht lange unbemerkt bleiben konnten, wurden von ihnen toleriert. Zwar hätten sie es lieber gesehen, er wäre zu den Huren gegangen, wenn er schon exotische Neigungen ausleben musste, aber man konnte nicht alles haben. Wenigstens war er gesund und nahm keine Drogen.

Eines schönen Sommerabends, nachdem er wieder mit der zionistischen Jugendgruppe im Rhein geschwommen war, sagte seine Mutter beim Abendessen zu ihm: »Die Deutschen sind die Juden von heute. Schau nur, wie sie sich überall ducken.«

Xaviers Vater, der nie viel redete, aber bei passender Gelegenheit oft eine feine Bemerkung parat hatte, fügte hinzu: »Das ist die Ironie der Geschichte.«

Das Schwimmen mit den Zionisten war eine Phase, beschlossen die Eltern. Wie auch das blaue Haar, das schon langsam wieder herauswuchs. Andere Kinder in seinem Alter kämpften mit Homosexualität oder hatten Anfälle von Kleptomanie. Es würde vorübergehen, verschwinden. So wie auch Xaviers Großvater spurlos verschwunden war.

In der Synagoge saß er in der hintersten Reihe, wo er ab und zu mit einem einsamen Kauz redete. Gebetshäuser üben auf Sonderlinge eine magische Anziehungskraft aus. Man konnte riechen, dass der Tod hier gewütet hatte. Vielleicht war das die Absicht des Allmächtigen, weil nur der Tod unweigerlich auf ihn verwies.

Und weil Xavier ein wohlerzogener junger Mann war, er sich von allen Sonderlingen in der Synagoge am meisten für jüdische Riten und Bräuche interessierte, weil er nicht stank oder in unziemlicher Kleidung herumlief, nahm eines Schabbatvormittags nach dem Gottesdienst der Rabbiner ihn beiseite.

Ob er ihn zu einem kleinen Mittagsimbiss zu sich nach Hause einladen dürfe.

Gott hat Seinem Volk aufgetragen, den Gastfreund zu ehren, vor allem am Schabbes und an anderen Feiertagen.

»Gern«, sagte Xavier, der junge Forscher, der seinen Chemiebaukasten gegen etwas Echteres, so viel Gefährlicheres eingetauscht hatte. Der Chemiebaukasten verhielt sich zum Juden wie Porno zur Frau.

»Wie heißt du?«, fragte der Rabbiner, der dreizehn Kinder sein Eigen nannte und dem die Müdigkeit eines Mannes anhaftete, der Tag für Tag mit der Nachkommenschaft seine liebe Not hatte, aber noch mehr mit Gott. Von seiner Frau ganz zu schweigen.

»Xavier«, antwortete der Junge, obwohl er lieber einen anderen Namen genannt hätte, David zum Beispiel oder Aaron, gute biblische Namen. Doch wer unter einem glücklichen Stern geboren ist, beherrscht die Kunst der Lüge nicht. Das Böse ist nur aus menschlicher Sicht ein Problem. Von Gottes Thron aus besehen, sieht es ganz anders aus. »Man muss das Böse von allen Seiten betrachten«, hatte Xaviers Geschichtslehrer gesagt. Und genau das wollte er tun, er wollte das Böse studieren wie ein Kunsthistoriker eine berühmte Skulptur.

»Xavier, und wie weiter?«, fragte der Rabbiner.

»Radek.« Xavier strich sich das ordentlich gekämmte Haar noch glatter. Auf dem Kopf trug er eine zerknitterte Kippa, die er vom Schammes bekommen hatte, einem Mann, der selbst auch zerknittert aussah. Dieser Synagogendiener kam aus Armenien und arbeitete hauptsächlich als Wachmann und Pförtner der Synagoge, um ein wenig dazuzuverdienen. Er hatte schlechte Zähne. Weil er kein Jude war, durfte er auch samstags arbeiten, wenn orthodoxe Juden sich die Arbeit verboten. Praktisch nutzte seine Anwesenheit wenig, denn er spähte zwar durch ein Guckloch, öffnete aber doch jedem die Tür, er drehte die Heizung hoch, wenn es kalt war, und verteilte zerknitterte Kippas an einsame Männer, die selbst keine hatten. Männer in Not wahrscheinlich, bis auf Xavier, der wusste nicht, was das war, selbst in der letzten Reihe der Synagoge freute er sich des Lebens.

Später, als Xavier ein radikaler erfolgreicher Politiker in Israel geworden war, sollte er sich an die Synagoge in Basel erinnern, an den Geruch des Todes sowie die Zähne des Wächters, sollte ihm die Zukunft erscheinen wie ein armenisches Gebiss, an dem auch die beste Zahnhygiene nichts mehr zu retten vermochte.

»Xavier«, wiederholte der Rabbiner, während eine Horde Kinder um seine Hand kämpfte, der gute Mann ließ sie kämpfen. »Xavier Radek, bist du religiös erzogen?«

»Nein«, sagte Xavier, »nicht richtig. Eigentlich gar nicht.«

Der Rabbiner schwieg taktvoll. Oder aus Überdruss. Sein Bart war lang, sein schwarzer Mantel voller Flecken, und als er sich ihm näherte, roch Xavier etwas Seltsames: Essen, das seit mindestens vierundzwanzig Stunden auf dem Herd stand.

Doch von Gerüchen ließ Xavier sich nicht beirren.

»Willst du etwas lernen?«, fragte der Rabbiner. Zwei Kinder hatten den Kampf um seine Hände gewonnen, ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen hatte helle Haut und Sommersprossen, und ihre Haare wirkten, vor allem im Sonnenlicht, mehr rot als blond. Sie trug eine weiße Strumpfhose, schwarze Lackschuhe und einen Schottenrock. Zusammen mit ein paar anderen Männern aus der Synagoge gingen sie langsam zum Haus des Rabbiners.

Xavier begriff nicht, wie er es so lange mit dem Chemiebaukasten und der Dampfmaschine hatte aushalten können. Was konnte man mit einer Dampfmaschine schon anfangen? Man konnte sie in die Luft fliegen lassen, aber das war nichts im Vergleich zum Leiden des wirklichen Menschen.

»Wie meinen Sie das, Herr Rabbiner?«

»Nenn mich nicht Rabbiner. Ich hieße Michalowitz.«

»Herr Michalowitz«, sagte Xavier. Er wiederholte den Namen ein paarmal im Stillen, um ihn sich einzuprägen.

»Willst du etwas über das Judentum lernen, über die Tradition deiner Vorfahren? Wo kommen sie eigentlich her?«

»Wer?«

»Deine Eltern. Wo stammen sie her? Sind es Aschkenasim?«

Woran es lag, hatte er nie begriffen, vielleicht an seiner Haarfarbe, seinen Augen, seiner Statur, dem weißen Oberhemd, den Gesten, den Lippen, die zu einem leisen Lächeln hinneigten, doch in der Basler Synagoge hielt man Xavier Radek allgemein für einen Juden. So hatte er eine Kultur hinzugewonnen und eine Tradition, es war ganz einfach gewesen. Auch das konnte kein Zufall sein. Er dachte an das Foto seines Großvaters, die Ähnlichkeit mit ihm, die Worte, die er ihm an einsamen Sonntagnachmittagen zugeflüstert, die Fragen, die er ihm gestellt hatte, vor allem die nach dem Sinn des Leidens.

»Aus Polen.« Das war das Erstbeste, was ihm einfiel. Bei einer gemeinsamen Schwimmaktion hatte Herr Salomons ihm erzählt, dass seine Eltern aus Polen stammten. Und so, beim Schwimmen im Rhein, hatte ihre Verbrüderung begonnen.

»Ja, Polen – natürlich«, sagte der Rabbiner. »Aber wo da?«

Xavier dachte kurz nach. »Aus der Mitte von Polen«, sagte er.

Das schien dem Rabbiner zu genügen, zumindest für den Moment.

»Und was möchtest du lernen?«

»Alles über das Leiden«, antwortete Xavier.

Der Rabbiner blieb abrupt stehen. Die Kinder zogen ihn an den Armen. Die einsamen Männer, die wie Xavier beim Rabbiner zum Essen eingeladen waren, gingen ahnungslos weiter. Sie hatten nichts bemerkt, vertieft in eine Diskussion über die politische Lage im Nahen Osten.

»Welches Leiden?«

»Ihr Leiden«, sagte Xavier, »Leiden im Allgemeinen«, und er merkte, dass er einen trockenen Hals bekam, als sei er zum ersten Mal mit einer Frau allein im Zimmer und sie zöge sich mitten in einem unverfänglichen Gespräch, zum Beispiel über Tricks bei Zauberwürfeln, ein entscheidendes Kleidungsstück aus.

»Kannst du Hebräisch lesen?«, fragte der Rabbiner.

»Nein.«

»Fang damit an.«

Damit ging der Rabbiner weiter und richtete für den Rest des Weges das Wort nicht mehr an Xavier.

Wind war aufgekommen, ab und zu musste Xavier seine Kippa festhalten. Weil er ein geselliger junger Mann war, mischte er sich in das Gespräch der alleinstehenden Herren.

Er fühlte sich wie ein Trüffelschwein kurz vor dem Ziel seiner Wünsche. Er sagte: »Auch die Juden haben Lebensraum nötig.«

Am Tisch saß er zwischen zwei Söhnen des Rabbiners. Der ältere stellte sich als Awrommele vor, »von Awram«, wie er sagte, den Namen des anderen verstand er nur halb, und halbe Namen konnte er sich nicht merken. Ihm gegenüber saß ein Mädchen mit Zahnspange, das ihn die ganze Zeit über anstarrte. Er ließ es sich schmecken, das Essen der Juden. Raffiniert war es nicht, sie brauchten mindestens noch vierzig Jahre in der Wüste, um die Nouvelle Cuisine zu entdecken, aber sie hatten einen gesunden Appetit.

Heldentum braucht nicht gleich eine Großtat zu sein, und das hier war ein guter Anfang. Xavier beschloss, dass er das öfter tun müsse: sie bei sich zu Hause besuchen.

Wie die anderen hatte er seine Hände nach ritueller Vorschrift gewaschen. Er hatte den Segensspruch über den Wein gehört, von dem süßen Wein getrunken und genoss seine neue Rolle.

Es wurde gesungen. Zuerst hielt Xavier wohlweislich den Mund, doch er war musikalisch, und als der Refrain zum zweiten Mal angestimmt wurde, hielt es ihn nicht mehr. Er summte mit. Weil er sich in Gesellschaft der Feinde des Glücks so ausgesprochen wohl fühlte, summte er immer lauter, bis er alle außer dem Rabbiner übertönte. Das Mädchen mit der Zahnspange warf ihm verstörte Blicke zu, doch Xavier schenkte ihr keine Beachtung. Er genoss das Singen, er ging darin auf.

Das auserwählte Volk liebte Gesang beim Essen wie die Pfadfinder. Lauter Details, von denen er nichts gewusst hatte und über die auch in der Zeitung nichts stand.

Etwas an dem Genießen jedoch störte ihn. Genuss hat keinen Tiefgang. Wenn man den ganzen Vormittag über genossen hat, melden sich gegen zwölf unvermeidlich Überdruss und Melancholie.

Als das Singen zu Ende war, fragte Awrommele, der halblange blonde Locken hatte: »Sprichst du Jiddisch?«

»Äh – nein«, sagte Xavier, »nein, tut mir leid.«

Zum Glück bekam der Rabbiner nichts davon mit, er erklärte den anderen gerade, dass ein Mann die Wahl seiner Braut besser jemandem überlassen solle, der mehr Distanz zu der Angelegenheit hatte.

»Schade«, sagte Awrommele, »sonst könntest du in der Straßenbahn schweinische Witze erzählen, ohne dass jemand verstehen könnte, was du sagst.« Er schüttelte bedauernd den Kopf, während sein Vater fortfuhr: »Über zwanzig Männern habe ich zu einer Frau verholfen, und glücklich sind sie geworden, und glücklich sind sie geblieben. Ich kann auch euch eine Braut suchen, aber dann müsst ihr auch auf mich hören. Ihr dürft nicht jede gleich ablehnen und anfangen, euch zu beschweren.«

»Weißt du was?«, fragte Awrommele. »Erzähl mir einen dreckigen Witz, und ich übersetz ihn dir dann auf Jiddisch. Was ist der dreckigste Witz, den du kennst?« Er strahlte und war ganz rot im Gesicht. Doch nicht vor Scham, es war die unerhörte Erregung des Lebens, die ihn durchströmte, als hätte Awrommele nur den einen Lebenszweck: Witze, die nicht für das Ohr der Öffentlichkeit bestimmt waren, in eine aussterbende Sprache zu übersetzen.

Xavier bekam eine Gänsehaut, er wusste selbst nicht, warum. Er dachte nur: Das ist Hingabe an das Leben, vollständige und rücksichtslose Hingabe. So muss man kämpfen. Doch er sagte: »Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Humor nicht so aus.«

»Ein Witz, der so versaut ist, dass die Leute umfallen, wenn sie ihn hören.«

»Ich werd drüber nachdenken«, sagte Xavier. Doch solche Witze kannte er nicht. Genau genommen kannte er fast gar keine Witze.

Als die seltsamen Männer aufstanden, um sich zu verabschieden – über ihre Zukünftige war man sich nicht einig geworden –, erhob sich auch Xavier. Er bedankte sich überschwenglich und murmelte etwas wie: »Das müssen wir wiederholen.« Darauf wollte er der Frau des Rabbiners die Hand geben, doch die nahm sie nicht. Sie sagte nur: »Gut Schabbes.«

Verwirrt ging er die Treppe hinunter.

Erst vor der Tür fiel ihm auf, dass er die schwarze Kippa noch auf dem Kopf hatte. Er steckte sie sich in die Tasche.

Am Abend, zu Hause beim Essen, lag die Kippa wie ein großes Insekt in Xaviers leerem Suppenteller. Sein Vater und seine Mutter hatten sich ihre Spargelsuppe schon aufgetan, als er sich zu Tisch setzte. Was da in seinem Teller lag, wirkte in dieser Umgebung geradezu obszön.

Er schaute es sich genau an und begriff, dass seine Eltern in seinen Taschen herumschnüffelten. Zweifellos mit den besten Absichten. Eltern tun immer alles in bester Absicht.

»Wir finden, es langt«, sagte die Mutter.

Er sah Tränen in ihren Augen, es machte ihn traurig.

»Wir finden, es langt«, wiederholte sie, jetzt etwas lauter, mit mehr Nachdruck auf dem letzten Wort. Dann nahm sie die Schöpfkelle und tat Xavier Suppe auf.

Er betrachtete die hellgrüne Flüssigkeit. Langsam trieb die schwarze Kippa nach oben wie ein großer, breitgetretener Käfer. In den Augen seiner Mutter sah er jetzt noch mehr Tränen.

So traurig war das doch nicht? Es war niemand gestorben. Sie hatten kein Geld verloren. Ihr Haus war nicht abgebrannt.

»Ist die aus der Tüte?«, fragte Xavier.

»Was?«, fragte der Vater.

»Die Suppe – kommt die aus der Tüte?«

»Natürlich nicht«, sagte seine Mutter. »Wie kommst du darauf? Seit wann essen wir Tütensuppen?«

Auch Spargelköpfe schwammen in der Suppe herum. Von grünem Spargel. Xavier betrachtete sie interessiert.

Er nahm seinen Löffel, polierte ihn mit der Serviette, wünschte seinen Eltern guten Appetit und begann zu essen.

Kurz dachte er: Ich esse die Läuse der Juden. Der Gedanke ließ ihn nicht los und erregte ihn sogar etwas, wie verbotene Gedanken junge Leute erregen. Das Leben war tiefer und mysteriöser, als selbst Schopenhauer und Nietzsche geahnt hatten. Er dachte an Awrommele, und für einen Moment hatte er Angst, die Eltern könnten seine Gedanken erraten.

»Xavier«, sagte seine Mutter, als er ein paar Löffel gegessen hatte, »nimm das Ding aus der Suppe.«

»Ich habe es da nicht hineingelegt.«

»Xavier, nimm das Ding aus der Suppe. Ich sag es nicht noch mal.« Sie sprach, als stünde eine Katastrophe unmittelbar bevor.

Keine Wut hörte er in ihrer Stimme, eher Angst.

»Mama, ich hab es da nicht hineingelegt. Außerdem schmeckt die Suppe vorzüglich, sie ist völlig in Ordnung. Nochmals: guten Appetit.« Geduldig, aber entschlossen. So war Xavier. So würde er immer bleiben.

Das zwanzigste Jahrhundert war noch nicht zu Ende, es gab immer noch Raum für ein bisschen Heldentum. Das, was sich bisher so diffus in seinem Leben ereignet hatte, musste mehr sein als Zufall. Seine Geschichte musste einen Sinn haben.

Sein Großvater hatte die Feinde des Glücks erst bewacht und dann getötet, mit eigenen Händen, ohne große technische Hilfsmittel, oft mit nichts anderem als einem Knüppel. Opa erfüllte gewissenhaft seine Pflicht und zeigte, was sich nicht von vielen Arbeitnehmern sagen ließ: Initiative. Jetzt aß er, Xavier Radek, geschaffen nach dem Ebenbild seines Großvaters, die Läuse der Feinde des Glücks. Die Ironie der Geschichte, das war er.

»Xavier«, sagte die Mutter, zum ersten Mal in ihrem Leben erhob sie die Stimme, man konnte es fast schon schreien nennen, »das ist unhygienisch. Was du da machst, ist einfach eklig!«

»Ich habe es nicht da hineingelegt. Und nochmals, es schmeckt vorzüglich. Du hast wieder herrlich gekocht. Vielen Dank.« Sein Sinn für Gerechtigkeit war phänomenal. Und unerschütterlich.

Sein Vater, der gerade keine feine Bemerkung parat hatte, sagte: »Ich verstehe, dass du neugierig bist, wir alle sind manchmal neugierig, aber auf Dauer hast du da nichts zu suchen. Das ist es, was wir dir sagen wollen.«

An Dauer jedoch dachte Xavier sowieso nicht. Auf Dauer war Heldentum nie angelegt.

Die Ironie, mit der man das Heldentum momentan überall bedachte, hatte sich selbst aufgehoben, jetzt, da alles ironisch geworden war, die Kriege, die Zeitungen, die Nachrichten. Es wurde wieder Zeit für mehr Ernst.

»Zählt mich ab heute«, sagte Xavier, der vergessen hatte, dass er seine Eltern eigentlich schonen wollte, »zum auserwählten Volk. Ich liebe euch, aber ich gehöre unwiderruflich zum auserwählten Volk.«

Seit jenem Abend betrachtete Xavier sich als Feind der Ironie und allen moralischen Relativismus. Oft gingen die zwei Hand in Hand. Der Relativismus, der behauptete, dass Schwarz und Weiß nicht existierten, nur Grau, neigte grundsätzlich zur Ironie.

Seine Mutter sagte ebenfalls oft: »Xavier, Opfer sind immer auch Täter, und Täter sind immer auch Opfer.«

Ein paar Sekunden lang geschah nichts, wie in Xaviers elterlicher Villa fast nie etwas geschah, vor allem nichts Vulgäres, doch dann zog seine Mutter ihm den Suppenteller weg und warf ihn samt Inhalt in den Papierkorb am Schreibtisch. Vorsichtig, um nicht auf das Parkett zu kleckern. Vor dem Papierkorb stehend, starrte die Mutter ihre Familie feindselig an.

Xavier versuchte, in ihren Zügen etwas von ihrem Vater zu entdecken, doch es gelang ihm nicht, nichts an ihr erinnerte an seinen Opa. Der lebte nur noch in ihm, in Xavier, ihm allein.

Günstiges Licht

Wie er genau darauf gekommen war, wusste er nicht mehr, der Gedanke überfiel ihn, als er gerade mit ein paar Mädchen aus seiner Schule auf der Terrasse einer Weinbar ein paar Käsewürfel verspeiste. Genuss war von Natur aus oberflächlich, doch das war kein Grund, ihn ganz abzulehnen. Darum besuchte er nach wie vor auch die Weinbar.

Xavier Radek war ein sanftmütiger, anziehender junger Mann. Wenn die oberen zwei Knöpfe seines Hemds offen standen, sah man kleine Härchen hervorlugen. Er sagte wenig und schon gar nichts Unhöfliches, weshalb manche ihn für schüchtern hielten, andere dagegen eher für rätselhaft.

Auf der Terrasse der Weinbar hatte er eine Eingebung: Er würde Juden fotografieren – eine brillante Idee! Er würde sie in ein günstiges Licht stellen. Das konnten sie brauchen. Er hatte nun mal viel Sinn für das Schöne und noch dazu einen optimistischen Charakter.

Xavier würde gelingen, was andere nicht geschafft hatten.

Die meisten angehenden Fotografen richten ihr Augenmerk vor allem auf Pflanzen, pubertierende Jugendliche am Strand oder den Massentourismus. Ein Freund seines Vaters hatte im Umkreis von Basel mit einem Bildband über Motorrollerunfälle ein gewisses Aufsehen erregt, der Band hatte sich sogar recht gut verkauft, der moderne Mensch ist versessen auf Unfälle.

So wie der Modefotograf das Model im besten Moment auf den Film zu bannen versucht, dem erhabenen Augenblick, so würde er den Blick, die Weisheit und den unvergleichlichen Humor des alten Volkes mit der Kamera festhalten.

»Ich werde Juden fotografieren«, eröffnete er den Mädchen, mit denen er auf der Terrasse saß.

Ein paar Sekunden lang sahen sie ihn an, dann sagte eine mit großen Ohrringen: »Na dann – viel Vergnügen!«

Unverstanden zu sein gehört zum Status des Mannes mit einer Mission. Er beschloss, mit niemandem mehr darüber zu sprechen.

Er wartete ein paar Tage und rief dann bei dem einzigen Juden an, bei dem er schon einmal zu Hause gewesen war. Doch mit dem Rabbiner selbst anzufangen schien ihm zu gewagt: »Darf ich Sie mal fotografieren?«, kann man so einen Mann doch nicht fragen. Besser war, es zuerst bei dem Sohn zu probieren.

Am Spätnachmittag – er war so nervös, dass er sicherheitshalber noch schnell kalt geduscht hatte – wählte Xavier die Nummer des Jungen. Es war eine schöne Nummer, mit drei Sechsen, der Zahl des Tiers.

Eine Frau nahm ab. Mit zitternder Stimme fragte er nach Awrommele.

»Einen Moment«, sagte die Frauenstimme, »ich hol ihn.«

Eine ganze Weile musste er dem Jungen erklären, wer er war, doch dann sagte der: »Ah, jetzt weiß ich’s wieder, du bist’s. Ist dir ein Witz eingefallen?«

»Ein Witz?«

»Du wolltest dir doch einen Witz überlegen? Einen dreckigen Witz, den ich für dich übersetze und den du dann überall erzählen kannst, ohne dass ihn jemand versteht. Hast du jetzt einen? Er muss aber echt versaut sein. Mit ’ner Klitoris zum Beispiel.«

Xavier kannte keine Witze mit Klitoris.

»Ich hab mich noch nicht entschieden«, sagte er. »Aber kurz mal was andres, und tut mir leid, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle, aber ich würde dich gern fotografieren.«

»Wen?«

»Dich.«

»Mich? Fotografieren? Warum?«

Xavier musste leise reden. Er hatte Angst, seine Mutter könnte ihn hören, und das würde ihr Leiden noch vergrößern. Seinen Eltern zuliebe kehrte er die Wahrheit jetzt lieber unter den Teppich.

Was Eltern leiden machte, musste man verstecken wie der Hase die Ostereier, sonst gingen sie durch die Hölle. Später musste man dann dafür sorgen, dass Ehemann oder Ehefrau weniger litten und dann natürlich die Kinder. So war man sein ganzes Leben lang damit beschäftigt, anderen Leid zu ersparen.

Vorläufig konzentrierte Xavier sich auf das Leiden der Eltern und das der Juden.

»Weil du schön bist«, sagte er schließlich.

»Ich – schön?«

Schön ist immer gut, dachte Xavier. Wer will nicht schön sein? Außerdem fand Xavier das wirklich, Awrommele war schön, jung und frisch, wie ein Engel, mit blonden Locken, was man von Awrommeles Vater nicht sagen konnte. Engel riechen nicht nach Essen, das seit dem Vortag auf dem Herd gestanden hat.

»Ja, sehr schön sogar.«

»Wer hat dir das gesagt?«

»Was?«

»Dass ich schön bin.«

»Niemand. Ich habe es selber entdeckt.«

»Oh. Wie denn?«

»Als …« Xavier musste schlucken. Woher kam nur all die Spucke? »Als ich dich ansah. Aber ich wollt dich was fragen. Wenn ich dich nicht störe, also, wenn du kurz Zeit hättest.«

Xavier merkte, wie ihm der Schweiß ausbrach und er unwillkürlich lauter redete. Seine Mutter weichte in der Küche gerade Rosinen ein für ihren Käsekuchen. Sie konnte gut backen. Wie ihre sächsische Mutter, die hatte auch immer Kuchen gebacken. Selbst als die Nachrichten aus dem Osten immer bedrohlicher wurden, knetete und rührte sie weiter den Teig.

»Zeit hätte ich schon«, antwortete Awrommele. »Was möchtest du wissen?«

»Was ich gerade gefragt habe: ob ich dich fotografieren darf.«

»Das hast du gefragt, ja.«

Xavier wurde immer nervöser. Nichts bringt einen unverbesserlichen Optimisten so aus der Fassung wie das Schweigen eines Juden.

»Bist du noch da?«, fragte Xavier.

»Ja«, sagte Awrommele, »ich bin noch da, ich überlege nur grade.«

Wieder entstand eine Pause.

»Was willst du damit?«, fragte er schließlich.

»Mit den Fotos?«

»Ja.«

»Aufheben. Und später ausstellen.«

»Ausstellen. Hier in Basel?«

»Zum Beispiel. Oder in Zürich. Du siehst gut aus. Es werden Kunstfotos. Die Architektur ist neben der Musik die Königin der Künste, habe ich gelesen. Aber die Fotografie ist die Kaiserin. Ich will ein Gefühl rüberbringen.«

»Ein Gefühl? Was für ein Gefühl?«

»Alle Kunst will Gefühle ausdrücken. Wenn ich dich sehe, fühle ich was, und das will ich rüberbringen, damit andere Leute es auch empfinden. Das Leiden des Menschen ist der Notausgang der Schönheit.«

»Muss ich mich ausziehen?«

»Nein, warum?«

»Ach, nur so.« Awrommele klang enttäuscht. »Du hast also keinen Witz zum Übersetzen für mich, mit einer Klitoris? Oder so was Ähnlichem?«

Xavier versprach, dass er einen Witz zum Fototermin mitbringen würde, vielleicht sogar mehr als einen. Xavier hätte alles versprochen, nur damit Awrommele zustimmte, den Himmel, die Sterne, einen Staat, ein Königreich.

Sie verabredeten sich für den folgenden Tag auf der Mittleren Rheinbrücke.

In der Küche weichte die Mutter noch immer Rosinen ein. Sie hatte sich eine Schürze umgebunden, auf der allerlei Gemüse aufgedruckt war.

Als ihr Sohn hereinkam und eine Rosine aus der Schüssel stibitzte, sah sie ihn schweigend an. Er legte ihr die Hand auf die Schulter, wie er das öfter tat, um die Waise in ihr zu trösten.

»Xavier«, sagte sie, nachdem er drei Rosinen gegessen hatte. »Damals war alles anders. Was geschehen ist, ist geschehen. Es war für niemanden einfach, auch nicht für meine Eltern. Aber jetzt ist es vorbei, wir müssen nach vorn schauen.«

Selbst Atomwaffen hatten sie schon

Weil Xavier ein gewissenhafter junger Mann war, kaufte er sich nicht nur eine Fotokamera, eine Olympus, sondern auch eine Witzesammlung. Er las das Buch zweimal durch, von vorn bis hinten, aber das Wort »Klitoris« kam kein einziges Mal darin vor. Lachen musste er auch nicht. Vielleicht lag das an ihm, möglicherweise hatte er keinen Humor. Humor, hatte er in der Schule gelernt, entstand aus einem Mangel heraus, wenn man an etwas litt. Wenn er erst einmal leiden würde, käme der Humor ganz von allein.

Zum verabredeten Zeitpunkt machte er sich auf zur Mittleren Rheinbrücke. Er hatte vier Witze auswendig gelernt, die man mit etwas gutem Willen als schlüpfrig bezeichnen konnte.

Während er mit dem Fotoapparat durch Basel spazierte, bekam er seine zweite Eingebung: Beim bloßen Fotografieren durfte es nicht bleiben, sonst würden die Leute sagen, alles sei nur Spielerei. Sie würden seine Ambitionen nicht ernstnehmen und erklären, das hätten schon andere vor ihm getan und dass man mit so einem Projekt heutzutage nichts mehr riskierte, dass er es fünfzig Jahre früher hätte umsetzen sollen, was natürlich albern war, denn damals war er noch nicht mal geboren. Sein Leben mochte unter einem glücklichen Stern stehen, doch er wusste, wie die Leute funktionierten. Sie waren vor allem damit beschäftigt, ihren Schmerz zu verdrängen. Ein Versuch, der oft scheiterte.

Was sie vergaßen, sein Vater zum Beispiel, oder übersahen, wie seine Mutter, war, dass der Empfindungslose, der also auch keinen Schmerz empfand, tot war. Xavier dagegen wollte die Vorteile des Lebens mit denen des Todes verbinden, denn das wäre wahrhafter Trost. Vor ihm waren große Geister durch Basel gewandelt. Sie inspirierten ihn, nahmen ihn bei der Hand und dirigierten ihn in die richtige Richtung.

Er würde die Juden trösten.

Keine halbe Sachen, nicht ein Pflästerchen hier, ein bisschen Jod dort. Richtig trösten wollte er sie, erst einmal das, der Rest käme dann von allein. Xavier spürte ein tiefes, erhabenes Mitgefühl mit ihnen. Aus persönlicher Betroffenheit, doch auch allgemein, aus wissenschaftlichen Gründen.

Die Christen hatten Jesus, die Kapitalisten ihre Gewinnmaximierung, die Buddhisten das langsame Verschmelzen mit dem Nichts, die Sozialisten konnten Lohnsklaven zu politischem Bewusstsein verhelfen, drei Abende pro Woche, bei schönem Wetter im Freien, die Juden jedoch hatten nichts. Keinen Messias, bisher jedenfalls nicht, sie hatten einen Gott, der nichts von sich hören ließ, und wurden von allen gehasst, weniger offen als früher vielleicht, etwas versteckter, auf der Herrentoilette im Caféhaus, hinter geschlossenen Vorhängen, auf Versammlungen, zu denen die Presse keinen Zutritt erhielt, aber gehasst wurden sie. Und das hatte bestimmt einen Grund.

Außerdem gab es Juden, die sich selbst hassten, hatte Xavier gelesen, in einer Enzyklopädie, Stichwort »jüdischer Selbsthass«. Die mussten, was Trost anging, zuallererst an die Reihe kommen.

Er wusste nur noch nicht, wie er es anfangen sollte. Viele Leute hatte er noch nicht getröstet im Leben. Er hatte versucht, den Schmerz seiner Mutter zu lindern, aber der war sehr hartnäckig. Es schien die Mutter sogar zu ärgern, denn sie schob ihn jedes Mal von sich und sagte: »Hör auf, mich so abzuschlecken, Xavier, dazu bist du wirklich zu alt!« Und sein Vater fügte hinzu: »Häng dich deiner Mutter nicht so an den Hals. Das ist nicht gesund.«

Er jedoch ließ sich nicht entmutigen. Das Bedürfnis zu trösten war so lebendig in ihm wie der tragische Humor in einem Clown.

Andererseits – er war jetzt fast bei der Rheinbrücke angelangt –, wenn er es richtig bedachte: Die Juden hatten vielleicht nichts, doch gleichzeitig hatten sie alles. Sie hatten einen Staat, selbst Atomwaffen hatten sie schon, sie hatten Einstein und Billy Wilder. Im verbotenen Buch hatte er sogar gelesen: »Gab es denn da einen Unrat, eine Schamlosigkeit in irgendeiner Form, vor allem des kulturellen Lebens, an der nicht wenigstens ein Jude beteiligt gewesen wäre?« Selbst Muhammed Ali sollte angeblich jüdisches Blut haben. Und dann hatten sie auch noch gelitten. Was hatten sie eigentlich nicht?

Während er auf der Rheinbrücke wartete, Awrommele hatte sich etwas verspätet, kam Xavier ein Gedanke, der sein Leben verändern sollte.

Sie hatten dreckige jiddische Witze, übersetzt von Awrommele, sie hatten jiddische Lieder, schwermütige Balladen, einst von Partisanen gesungen und jetzt von Leuten, die, obwohl selbst keine Juden, viel Affinität zu Juden besaßen und darum auch in Originalsprache sangen, während sie dazu Geige oder Gitarre spielten. Die Reste einer dezimierten Kultur wurden so wieder aufgewärmt und dem Publikum mundgerecht vorgesetzt. Erst wenn eine Kultur dezimiert war, begann man sich für sie zu interessieren, und Xavier konnte das Publikum gut verstehen. Das Unglück angaffen, das war das liebste Freizeitvergnügen der Leute.

Aber hatten sie eigentlich einen Großen Jiddischen Roman? Davon hatte Xavier noch nie etwas gehört. Kein Wort. Es gab jüdische Nobelpreisträger, einer von ihnen hatte sogar auf Jiddisch geschrieben, doch das war es auch schon. Wenn etwas Schamloses und Unflätiges auf kulturellem Gebiet passierte, war immer wenigstens ein Jude dabei, doch der Große Jiddische Roman war ungeschrieben geblieben, und wenn nicht schnell etwas geschähe, würde das auf immer so bleiben.

Er würde den Großen Jiddischen Roman schreiben.

Um die Juden von Grund auf zu trösten.

Und was tröstet mehr als ein Roman in einer Sprache, von der alle denken, sie sei im Aussterben begriffen? Solch ein Roman kombinierte die Vorteile des Todes mit denen des Lebens. Das Buch wäre voller Tod und voll Toter, im Jenseits spürte man keinen Schmerz, doch es wäre zugleich eine Ode an die Lebensfreude des jungen Pioniers.

Xavier würde die letzte, herzzerreißende Zuckung einer fast toten Sprache hervorbringen. So wie eigentlich das ganze Leben sein müsste, eine letzte, herzzerreißende Zuckung vor dem Verlöschen.

Von weitem sah er Awrommele kommen, ein schwarzer Punkt in der Sonne.

Awrommele war an dem Tag früh aufgestanden und hatte sich mit der Nagelschere die Schläfenlocken gestutzt. Er wollte gut aussehen, auf dem Foto und für Xavier.

Xavier schwitzte, er öffnete noch einen Knopf seines Hemds, so dass seine Brusthärchen besser zur Geltung kamen.

Sie gaben sich die Hand, ein bisschen steif und verlegen.

Jetzt, da Xavier vor Awrommele stand, wurde ihm klar, dass dies eine heikle Situation war. Peinlicher, als mit Juden im Rhein zu schwimmen.

Er war jetzt ein Tröster, aber er wusste nicht, womit er anfangen sollte. Welchem Körperteil? In welchem Körperteil hatte der Jude den meisten Schmerz?

»Was soll ich machen?«, fragte Awrommele. Unter dem Hemd trug er einen Gebetsschal, die Fäden des Schals hingen ihm über die Hose. Schön, fand Xavier, der beschlossen hatte, alles an Awrommele schön zu finden.

»Lehn dich ans Brückengeländer«, sagte Xavier. Er hoffte, dass niemand ihn sah oder wenigstens keine Bekannten seiner Eltern, die sofort brühwarm weitererzählen würden, mit wem er da auf der Mittleren Rheinbrücke gestanden hatte.

Xavier fotografierte Awrommele. Als er drei Filme voll hatte und die Session nicht weiter in die Länge zu ziehen wagte, sagte er: »So, das war’s. Soll ich dir jetzt die Witze erzählen?«

»Kommt ’ne Klitoris darin vor?«

»Tja, um die Wahrheit zu sagen: nein.«

»Na, dann lass mal.«

»Kann ich dich vielleicht zu etwas zu trinken einladen?«

»Eigentlich nicht«, sagte Awrommele, »ich muss nach Hause, Tojre un Gemore lernen. Ich bin auf der Jeschiwe.[1]« Er nahm Xaviers Hand, ließ sie aber sofort wieder los. »Kein Wort, hörst du? Wenn du meinen Vater siehst, kein Wort. Er ist so ein Hitzkopf.«

»Der Rabbiner?«

Awrommele schnalzte mit der Zunge. »Er ist kein echter Rabbiner, er tut nur so, weil er nichts anderes zum Geldverdienen mehr hat. Er hatte eine Heiratsvermittlung, zusammen mit meiner Mutter und meiner Tante, der Schwester meiner Mutter, sie ruhe in Frieden, aber er hat das Büro in den Ruin getrieben, weil er so ein Hitzkopf ist. Plötzlich schreit er dich an, wegen nichts, und wenn’s sich so ergibt, zieht er dich an den Ohren oder kneift dir in die Nase. Leute, die einen Partner suchen, wollen doch nicht angeschrien werden, später von ihrem Partner vielleicht, aber nicht vom Heiratsvermittler. Außerdem hat er sich an meiner Tante vergriffen, der Schwester meiner Mutter, sie ruhe in Frieden. Kannst du dir das vorstellen?«

Das konnte Xavier nicht. Vorstellen konnte er sich bloß, Awrommeles Hand zu nehmen und festzuhalten, unendlich lange. In welchem Körperteil der Schmerz steckte, war ihm egal. Jeder Körperteil war in Ordnung. Trotzdem antwortete er: »Ja, sehr gut sogar.«

»Und dann die Fördergelder.«

»Was für Fördergelder?«

»Die Fördergelder der Stadt.«

»Was ist damit?«

»Hast du nichts davon gehört?«

»Nein«, sagte Xavier. Sie standen immer noch auf der Mittleren Rheinbrücke, doch er hatte den Rhein, seine Eltern und das ganze Vaterland völlig vergessen.

»Die ganze jüdische Gemeinde redet davon.«

»Bei uns zu Hause wird nicht so viel geredet«, sagte Xavier. »Wir sind stille Juden.«

»Wir kriegten Finanzhilfen von der Stadt Basel, für ein neues Gemeindehaus. Die Hälfte des Geldes haben mein Vater und sein Bruder für sich abgezweigt. Den Rest haben sie investiert, aber das war keine glückliche Investition. Gar nicht glücklich.«

»Nicht möglich«, sagte Xavier. Er vergaß seine gute Erziehung und fügte fast schreiend hinzu: »Nicht zu fassen!« Er wusste ja, wie es in der Welt zuging, aber man konnte sich noch so gut wappnen – wenn man es hörte, war man doch immer wieder platt: Sie unterschlugen Fördergelder, während man nichtsahnend danebenstand! Das war natürlich kein Grund, sie gleich mit dem Knüppel zu erschlagen, aber sie mussten sich vorsehen. Man durfte den Leuten keinen Anlass zum Totknüppeln bieten. Wenn es wirklich nicht anders ging, sollte es lieber grundlos passieren. L’art pour l’art sozusagen.

Xavier war in dem Gedanken erzogen worden, dass Diebstahl eine typische Eigenschaft des Kapitalismus darstellte, dass man aber Fördergelder nie unterschlagen durfte, denn Fördergelder waren eine sozialistische Erfindung, um das Kapital gerechter zu verteilen. Sein Vater war ein zupackender, aber auch sozial engagierter Architekt. Er baute für Banken und pharmazeutische Unternehmen, die Afrika als Markt abgeschrieben hatten, weil Leute, die nicht genug Geld hatten, um gesund zu werden, früher oder später doch wieder krank wurden und darum besser gleich ungeheilt bleiben konnten. Sein Vater machte das wieder gut, indem er allerlei Projekte im sozialen Wohnungsbau unterstützte. Er hatte auch Gefängnisse gebaut, bei denen er sich auf die ihm eigene bescheidene Art dafür eingesetzt hatte, dass Drogendealer größere Zellen bekämen. So versuchte er, sein Gewissen zu erleichtern, das von all den Bürotürmen für die Pharmariesen einigermaßen beschwert war.

Xavier merkte, wie langsam Zorn in ihm hochkochte. Das musste ihm wieder passieren: Kam er in bester Absicht zu ihnen, keiner anderen, als sie zu trösten, mussten sie gleich wieder alle Klischees bestätigen! Dagegen ließ sich nicht anfotografieren und auch nicht -schreiben, selbst wenn man hundert Große Jiddische Romane verfasste. Wenn sie von Fördergeldern nicht die Finger lassen konnten, nutzte das alles nichts. Und Basel hatte es schon schwer genug, der Stadt fehlte es vorn und hinten an Geld für Sozialhilfe, Geld fürs Theater, Geld für den Straßenbau.

Seine Eltern hatten ihn gewarnt, seine Mutter hatte gesagt: »Gibt man ihnen den kleinen Finger, nehmen sie gleich die ganze Hand und dann noch den Arm. Das sag ich nicht aus Rassismus, sie sind nun mal so. Sie können selbst nichts dran ändern, das ist das Tragische. Es liegt an ihrer Geschichte.«

Xavier wurde es zu viel. Am liebsten hätte er Awrommeles Hand genommen und gesagt, das mache alles nichts, nichts mache mehr etwas, weil jetzt er da war. Doch er fand es empörend, Finanzhilfen zu veruntreuen, vor allem für jemanden wie den Rabbiner, der eine Vorbildfunktion erfüllen sollte.

Wie manche Frauen auf eine Vergewaltigung, so warteten manche Juden offenbar auf ein Pogrom. Und ehe er sich’s versah, hatte er Awrommele eine Ohrfeige gegeben.

Autist

Awrommele schaute Xavier einen Moment verdutzt an. Dann sagte er leise: »Genau wie mein Vater.«

»Was?«, fragte Xavier.

»Genau wie mein Vater. Der macht das auch immer. Aus heiterem Himmel verliert er auf einmal die Beherrschung, und dann schmeißt er was kaputt oder geht auf einen los. Meine Mutter meint, das liegt daran, weil er eigentlich Autist ist und darum die Dinge nicht im Zusammenhang sieht.«

»Es tut mir leid.«

»Es braucht dir nicht leidzutun, ich bin das gewöhnt.«

»Es tut mir trotzdem leid, ich hab die Beherrschung verloren.«

»Er sieht immer nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit, und die einzelnen Teile kann er nicht zusammenfügen.«

»Der Rabbiner?«

»Mein Vater. Er ist kein Rabbiner. Er ist Autist.«

»Aber Autisten können doch genauso Rabbiner sein?«

Awrommele musste kurz nachdenken. »Da hast du auch wieder recht«, sagte er schließlich.

»Es tut mir leid.«

»Redest du immer noch von der Ohrfeige?«

»Nein, ja, doch, aber vor allem davon, dass dein Vater Autist ist. Das tut mir leid. Das ist sicher nicht einfach.«

»Ach«, sagte Awrommele. »Für einen Autisten ist er ganz nett, er kann auch nichts dafür. Niemand kann was dafür.« Sein Gesicht schien sich kurz zu verdüstern, doch dann strahlte er wieder und fuhr fort: »Er tut so als ob, das macht er.«

»Er tut so, als ob er Autist ist?«

»Nein, als ob er Rabbiner ist, er hat die Prüfung nicht mal bestanden. Als seine Heiratsvermittlung den Bach runterging, hatte er keine andere Wahl, er musste Rabbiner werden. Erst recht, nachdem er sich an meiner Tante vergriffen hatte, meiner Lieblingstante, sie ruhe in Frieden.«

Xavier schlug vor, das Gespräch an einem geeigneteren Ort fortzusetzen. Awrommeles Aufregung machte ihn nervös.

Sie gingen in Richtung der Weinbar, die Xavier regelmäßig besuchte, doch unterwegs fiel ihm ein, dass er sich dort besser nicht mit Awrommele sehen ließ. Im Nu würde die Gerüchteküche brodeln. Darum führte er ihn ins Hotel ›Drei Könige‹ am Rhein.

»Acht Kinder hatte er mit meiner Mutter gemacht«, erzählte Awrommele, während sie durch die Hotellobby gingen, »erst dann hat er’s gemerkt.« Awrommele wirkte, als sei er seit Jahren hier Stammgast, er schien die Umgebung kaum wahrzunehmen, so sehr ging er in seiner Erzählung auf und genoss es, wie Xavier ihm zuhörte. Zu Hause geschah das offenbar nicht so häufig.

»Was hat er gemerkt?«, fragte Xavier.

»Dass er eigentlich in meine Tante verliebt war und sie in ihn. Sie waren völlig verrückt nacheinander. Nach acht Kindern mit meiner Mutter! Das überlegt man sich doch vorher?! Hat deine Mutter eine Schwester?«

»Nein«, sagte Xavier, »keine Schwester. Sie ist Einzelkind. Waise, um genau zu sein.«

»Das ist besser, weniger gefährlich. Keine Schwester.«

Sie setzten sich auf die hintere Hotelterrasse mit Aussicht auf den Rhein. Hier war Xavier oft vorbeigeschwommen, erst allein, später mit seinen zionistischen Freunden.

Awrommele bestellte Mineralwasser, und selbst daran nippte er, als sei es vergiftet.

»Gibt es Leute, nach denen du verrückt bist?«, fragte Awrommele.

Xavier dachte nach. »Nein«, sagte er nach einer Weile, »nicht, dass ich wüsste. So anziehend finde ich niemanden.«

Sie waren ein seltsames Paar. Man beobachtete sie.

»Deine Eltern sind also assimiliert«, stellte Awrommele zu guter Letzt fest, während das Eis in seinem Mineralwasser langsam schmolz.

»Assimiliert?«

»Sie tun, als ob sie nichts sind.«

»So kann man es nennen, ja«, sagte Xavier, »so tun sie.« Er hatte sein Glas Wein schon geleert, aber er wollte nichts mehr bestellen, um auf Awrommele keinen schlechten Eindruck zu machen.

Das Schlimmste im Leben war, ziellos zu sein, ein Nichts, hatte Xavier irgendwo einmal gelesen. Im verbotenen Buch stand allerdings auch, dass der Jude systematisch Frauen und junge Mädchen ins Verderben stürzt – so etwas konnte er sich von Awrommele nicht vorstellen, der stürzte niemanden ins Verderben. Xaviers einzige Quellen der Weisheit waren aber nun mal die Bücher. Seine Eltern schwiegen die meiste Zeit, und seine Lehrer zweifelten an allem, bis auf den Lehrer in Latein und Griechisch, der meinte, die Antwort auf alles stehe bei Aristoteles.

Xaviers Lebensziel hatte etwas Merkwürdiges: Im einen Moment trieb es ihm die Schamröte ins Gesicht, im anderen ließ es ihn verzweifeln. Doch seine Verzweiflung kam nur sehr unvollkommen in die Nähe des echten Leidens, des Leidens, nach dem zu streben und mit dem sich zu beschäftigen er fest entschlossen war. Dem Leiden der anderen.

»Und darum bist du Einzelkind?«, wollte Awrommele wissen.

»Wie – ›darum‹?«

»Weil ihr assimiliert seid. Assimilierte Juden haben nie viele Kinder. Damit vernichten sie das Judentum, sagt mein Vater. Auf Dauer tun sie das Gleiche wie Hitler, nur demographisch. Wart ihr schon immer assimiliert? Oder seid ihr es geworden?«

»Schon immer gewesen.«

»Tja, dann weiß man’s nicht besser.«

Awrommele schaute wieder etwas betrübt, und Xavier spürte die Versuchung, ihn irgendwo an seinem schmerzenden Körper zu packen. Er hatte den Eindruck, dass bei Awrommele der Schmerz überall steckte.

»Darf ich dich etwas fragen?«, fragte Xavier.

»Ich muss gleich nach Hause, du weißt, wie mein Vater ist.«

»Es dauert nicht lange.«

»Na dann los, frag.«

»Bist du Zionist?«

Awrommele begann laut zu lachen. Aus vollem Hals, nicht wie Xaviers Mutter, die ohnehin sehr selten lachte. Und wenn, dann mehr wie eine unwillige Schauspielerin, die ihre Rolle nicht mochte.

Immer mehr Gäste auf der Hotelterrasse starrten zu ihnen. Je mehr Leute das taten, desto unbehaglicher fühlte sich Xavier. Leute wie Awrommele sah man zwar auf der Straße, nie aber in teuren Hotels. Sie blieben stets unter sich.

»Natürlich bin ich kein Zionist«, sagte Awrommele. »Erst der Messias, dann der Staat. Das weißt du doch. Wir müssen auf den Messias warten, dann kommt der Staat von allein. Du weißt aber auch gar nichts, was? Was haben dir deine Eltern denn all die Jahre überhaupt beigebracht? Bist du überhaupt beschnitten?«

Weil Awrommele ziemlich laut redete und für sein Alter eine recht hohe Stimme hatte, konnte die halbe Terrasse ihr Gespräch hören.

»Beschnitten«, sagte Xavier so leise wie möglich, ohne dass es regelrecht Flüstern wurde, »nicht richtig. Wir hatten dazu keine Zeit und kein Geld. Damals. Und wir sind assimiliert, wie ich schon sagte.«

»Aber selbst alle assimilierten Juden, die ich kenne, sind beschnitten. Beschneidung steht der Assimilierung nicht im Weg. Waren deine Eltern so assimiliert? Was haben sie sich gedacht, als du zur Welt kamst?«

»Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Mein Vater ist Architekt, er hat sehr viel zu tun.«

»Und dann von wegen Geld – was ist das für ein Grund? Eine Beschneidung kostet fast nichts. Sechzig Franken, es gibt sogar welche, die machen’s für zwanzig, mit etwas gröberen Instrumenten vielleicht, aber das hält ein Baby schon aus. Ein Baby hält eine Menge aus. Meine Mutter hat uns sogar mal vom Boden essen lassen, um uns gegen Krankheiten abzuhärten. Aber das war wahrscheinlich aus Rache, weil mein Vater sich an ihre Schwester herangemacht hatte, sie ruhe in Frieden, aber trotzdem. Ein Cousin meines Vaters war Beschneider und Fleischer, er ist nach Australien gegangen, kein Mensch weiß, was aus ihm geworden ist. Hast du Smegma?«

»Wie bitte?«

Xavier begann es leidzutun, dass er Awrommele mit hierher genommen hatte. Kinderstube hatten sie nicht – eine alte Kultur, das schon, aber ihre Manieren hatten sie in der Wüste gelassen. Er wusste, generalisieren war verkehrt, aber wenn man Wissenschaft betreiben wollte, blieb einem nichts anderes übrig. Und das wollte er, den Juden wissenschaftlich studieren. Das Leid objektiv untersuchen, das Paradies des Schmerzes betreten – wie ein Forscher. Vielleicht war das die einzige Rechtfertigung für das Leiden: die Schönheit, die dessen Zufügen hervorbrachte.

»Hast du Smegma? Ich wüsste so gern, wie es aussieht, niemand will es mir zeigen. Sie sagen, dass es ein bisschen so aussieht wie Schafskäse. Aber da kann ich mir auch nichts drunter vorstellen.«

Xavier beugte sich über eine Schale mit Nüssen, steckte sich zwei in den Mund und zerkaute sie langsam.

»Ich wasche mich regelmäßig«, antwortete er, als beide Nüsse zerkaut waren. Und um das Thema zu wechseln, fragte er: »Meinst du Maikäse?«

»Maikäse?«

»Ja.«

»Das ist doch dieser ganz helle Käse?«

»Ja«, sagte Xavier, »genau.« Sein Vater aß als Brotbelag ausschließlich Käse, er kannte sich einigermaßen damit aus.

»Nein, ich meine Schafskäse, echten Schafskäse. Musst du es abkratzen, oder löst es sich von allein, wenn du es unter die Brause hältst? Ich kenne niemanden mit Smegma. Du bist der Erste.«

Xavier bekam einen Hustenanfall.

Awrommele stand auf und klopfte ihm auf den Rücken. Am Morgen hatte er sich in seinem Zimmer eingeschlossen und eine Zigarette geraucht und danach, während er sich mit der Nagelschere die Haare in Ordnung brachte, ein paar Minuten lang ausgemalt, wie sich von heute an alles ändern würde. Das Schlimmste am Leben waren die Wiederholungen, jedes Jahr: die gleichen Feiertage, das gleiche Jom Kippur, die gleichen Matzen, die gleichen Laubhütten, derselbe Gott, der Menschen ins Buch des Lebens oder des Todes eintragen konnte. Die ewige Wiederholung war das Schlimmste, obwohl auch der Rest kein Zuckerschlecken war. Trotz seiner Jugend beschlich Awrommele das Gefühl, dass es nichts Neues unter der Sonne gab und auch nicht mehr geben würde, dass er alles schon kannte und das, was er nicht kannte, schon ahnte. Danach hatte er sich aufs Bett gelegt, vollständig angezogen, und minutenlang die Linien seiner Hand studiert. Auf einer Kirmes war er einmal bei einer Handleserin gewesen, er fand Wahrsagerei faszinierend.

Wer die Zukunft kennt, braucht sie nicht mehr zu ändern. Kennen genügt, und sich dann vor ihr verstecken. Das betrachtete Awrommele als seine Hauptaufgabe und die aller anderen Menschen.

»Ist das beim Blasen nicht schwierig?«, fragte er, nachdem er sich wieder gesetzt hatte.

Xaviers Hustenanfall war in einen Schluckauf übergegangen. »Ich muss gehen«, sagte er. Trotz seiner Statur und des Interesses vieler Mädchen war er immer noch Jungfrau. »Darf ich dir eine letzte Frage stellen?«

»Natürlich.«

Ein Kellner fragte, ob sie noch etwas bestellen wollten, doch Xavier verlangte die Rechnung. So wie sein Vater das immer tat, leicht unwirsch, dass er sich mit so etwas Banalem wie einer Rechnung abgeben musste.

»Wie gehst du mit dem Holocaust um?«, fragte Xavier.

»Mit dem Holocaust? Wie meinst du das?«

»Einfach so. Wie du damit umgehst. Redet ihr zu Hause darüber?«

»Zweimal die Woche.«

»Nicht öfter?«

»Im Winter dreimal.«

»Und danach? Versuchst du, es zu verarbeiten?«

Das Eis in Awrommeles Glas war jetzt ganz geschmolzen. Aus seinem Mund kam ein durchdringendes, fast überirdisches Kichern. Wie auch seine Schönheit fast überirdisch war. Zu schön. Zu sanft. Zu wundervoll. Zu bestrickend. Nicht, dass jeder es gleich gesehen hätte. Vielen Leuten fiel es wahrscheinlich nicht einmal auf, die kannten Schönheit nur aus der Modezeitschrift. Doch Xavier war ein häufiger Besucher von Museen, naturkundlichen und solchen für mittelalterliche Kunst. Er kannte zahllose Abbildungen von Heiligen und dem Erlöser. So etwas wie unvergängliche Schönheit gab es tatsächlich, aber nicht oft. Und einen Funken dieser ewigen Schönheit sah er in Awrommele. In diesem jungen Juden erkannte er etwas, das ihm den Appetit raubte, ihm Sterbensangst machte.

»Eins will ich dich doch noch fragen«, sagte Xavier. »Oder besser gesagt, ich möchte dir etwas vorschlagen.« Er gab sich ein wenig zerstreut, der Schluckauf war endlich vorbei, und er bezahlte die Rechnung.

»Würdest du mir Unterricht geben?«, fragte er. »Natürlich gegen Bezahlung. Ich möchte Jiddisch lernen.«

Awrommele schaute besorgt wie ein älterer Bruder, fast argwöhnisch. »Jiddisch? Warum das denn? Du bist nicht mal beschnitten.«

»Beschneiden will ich mich auch noch lassen. Aber erst Jiddisch lernen.«

»Erst Jiddisch lernen und dann noch beschneiden. Bist du wahnsinnig? Warum das alles?«

»Einfach so.«

»Einfach so? Niemand will ›einfach so‹ Jiddisch lernen. Hast du genug vom Assimiliertsein, langweilt es dich?«

»Ich will ein Buch schreiben.«

»Ein Buch? Was für ein Buch?«

»Um zu trösten.«

»Wen?«

»Na, Leute eben. Leute wie dich zum Beispiel.«

»Mich?« Awrommele verzog das Gesicht. »Warum willst du mich trösten?«

»Weil … Ach, wegen allem.«

Awrommele stand auf. Darum tat Xavier es ihm nach. Sie gingen zum Ausgang. Die Leute blickten ihnen hinterher, das spürte Xavier, dazu musste er sich nicht umdrehen. Gleich würde der Tratsch losgehen. Auf der Straße sagte er: »Danke für den schönen Nachmittag.« Er gab Awrommele die Hand.

Awrommeles Finger waren weich. Auch Xavier mochte etwas Sanftes und Weibliches haben, aber nicht seine Hände. Seine Hände waren die eines Handwerkers, im Winter wurden die Finger schnell rot vor Kälte.

»Meinst du das ernst?«, fragte Awrommele.

»Mit dem Unterricht? Ja, vollkommen ernst. Ich bin ein Freund.«

Awrommele schaute einen Moment verdutzt, dann brach er in lautes Gelächter aus. »Der ist gut, den muss ich mir merken. Weißt du, was mein Vater immer sagt? So oft, dass es einem zu den Ohren rauskommt: ›Juden haben keine Freunde.‹«

Awrommele lachte hinreißend.