6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Blue Secrets Trilogie

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Ein Prinz der Meere und eine verbotene Liebe, die alle Grenzen überwindet

Als Emma den süßen Galen zum ersten Mal sieht, fallen ihr sofort seine violetten Augen auf – denn ihre haben dieselbe Farbe. Und tatsächlich bergen sie ein Geheimnis: Galen ist nämlich ein Syrena, Prinz der Meere, und er spürt eine heftige Anziehung zu diesem Menschenmädchen, das mit den Fischen reden kann! Das kann nur eines bedeuten: Auch in ihren Adern fließt das Blut der Syrena. Doch falls sein Verdacht sich bestätigt, ist Emma eine Erbin Poseidons – und damit für einen anderen bestimmt …

Anna Banks’ »Blue Secrets«-Trilogie ist fantastische Romantasy und erzählt von einer verbotenen Liebe, die alle Grenzen überwindet. Aufregend und zutiefst romantisch geschrieben, entführt »Blue Secrets« seine Leser*innen in eine betörend schöne Welt.

Alle Bände der »Blue Secrets«-Trilogie:

Der Kuss des Meeres (Band 1)

Das Flüstern der Wellen (Band 2)

Der Ruf des Ozeans (Band 3)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 461

Ähnliche

DIE AUTORIN

© Eveline C Photography

Anna Banks ist in einer Kleinstadt namens Niceville aufgewachsen und lebt heute mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Crestview in Florida. »Blue Secrets – Der Kuss des Meeres« ist ihr Debütroman.

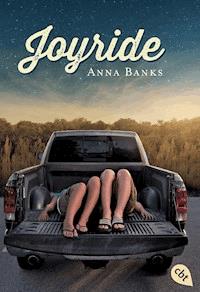

Anna Banks

Blue Secrets

Der Kuss des Meeres

Aus dem Englischenvon Michaela Link

cbt

Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Of Poseidon« bei Feiwel & Friends, an imprint of Macmillan, New York

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

© 2012 by Anna Banks

Published by arrangement with Feiwel & Friends.

All rights reserved.

© 2013 cbt Verlag, München

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Übersetzung: Michaela Link

Lektorat: Julia Przeplaska

Dieses Werk wurde im Auftrag von

St. Martin’s Press LLC durch die Literarische Agentur

Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.

Covergestaltung: buxdesign | Lisa Höfner, unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock.com (Juta)

kg ∙ Herstellung: LJ

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-10716-1V004

www.cbt-jugendbuch.de

Für Mom, die mir alles zugetraut hat, und Dad, der mir ebenfalls alles zugetraut hat, nur nichts Schlechtes.

1

Ich krache gegen ihn, als hätte mich jemand von hinten geschubst. Aber er weicht nicht zurück, nicht einen Zentimeter. Er hält mich nur an den Schultern fest und wartet. Vielleicht darauf, dass ich mein Gleichgewicht wiederfinde. Vielleicht darauf, dass ich mich fange. Ich hoffe, er hat den ganzen Tag Zeit.

Ich höre Leute auf der Strandpromenade vorbeigehen und stelle mir vor, dass sie uns anstarren. Im besten Fall denken sie, dass ich diesen Jungen kenne und wir uns umarmen. Im schlimmsten Fall haben sie gesehen, dass ich wie ein Walross gegen ihn getaumelt bin, weil ich nur auf den Boden geguckt habe, auf der Suche nach einem Platz, wo wir unsere Strandsachen abstellen können. So oder so, er weiß, was passiert ist. Er weiß, warum meine Wange an seiner nackten Brust klebt. Und es wird definitiv peinlich, sobald ich den Mut fasse, zu ihm aufzusehen.

Wie in einem Daumenkino sehe ich die Möglichkeiten vor mir aufblitzen.

Nummer eins: wegrennen, so schnell mich meine Flipflops aus dem Ein-Dollar-Laden tragen. Das Problem dabei ist nur, dass ich genau über diese Flipflops gestolpert bin und deshalb überhaupt in der Klemme sitze. Genau genommen habe ich auch noch einen von ihnen verloren. Wahrscheinlich steckt er in einer Pflasterfuge der Strandpromenade fest. Ich wette, nicht einmal Aschenbrödel ist sich dermaßen blöd vorgekommen. Aber Aschenbrödel war auch nicht so tollpatschig wie ein betrunkenes Walross.

Nummer zwei: eine Ohnmacht vortäuschen. Zusammensacken und alles, was dazu gehört. Inklusive sabbern. Aber ich weiß, dass das nicht funktioniert, weil meine Augenlider zu sehr zittern würden. Und außerdem läuft niemand rot an, wenn er bewusstlos ist.

Nummer drei: beten, dass ein Blitz einschlägt. Ein tödlicher, den man schon im Voraus spürt, weil die Luft prickelt und man eine Gänsehaut bekommt– so steht es zumindest in den Physikbüchern. Vielleicht tötet der Blitz uns beide, aber mal ehrlich, er hätte mehr auf mich achten sollen, als er gesehen hat, dass ich auf garnichts achte.

Für den Bruchteil einer Sekunde habe ich das Gefühl, dass meine Gebete tatsächlich erhört werden, denn mein ganzer Körper beginnt zu kribbeln. Ich bekomme Gänsehaut und mein Blut pulsiert wie elektrisch geladen durch meine Adern. So langsam begreife ich, dass dieses Gefühl von meinen Schultern ausgeht. Von seinen Händen.

Letzte Möglichkeit: um Gottes willen endlich meine Wange von seiner Brust lösen und mich für die ungewollte Attacke entschuldigen. Und dann, bevor ich tatsächlich noch ohnmächtig werde, auf einem Flipflop davonhoppeln. Bei meinem Glück würde mich der Blitz sowieso nur verstümmeln, und er würde sich genötigt fühlen, mich irgendwohin zu schleppen. Also los!

Ich lasse von ihm ab und spähe nach oben. Das Feuer, das auf meinen Wangen brennt, hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass es unter der Sonne Floridas dreißig schweißtreibende Grad hat. Vielmehr hat es damit zu tun, dass ich gerade gegen den attraktivsten Typen auf dem Planeten gestolpert bin. Wahnsinn.

»Ist– ist alles in Ordnung?«, fragt er ungläubig. Sehe ich da wirklich den Abdruck meiner Wange auf seiner Brust?

Ich nicke. »Mir geht’s gut. Ich bin an so was gewöhnt. Tut mir leid.« Er lässt nicht los und ich schüttele seine Hände ab. Das Kribbeln bleibt, als wäre irgendetwas von ihm immer noch auf mir.

»Himmel, Emma, alles okay?«, ruft Chloe hinter mir. Das leise Floppen ihrer Sandalen lässt darauf schließen, dass meine beste Freundin nicht so besorgt ist, wie sie klingt. Als Läuferass hätte sie schon längst an meiner Seite sein können, wenn sie gedacht hätte, ich sei verletzt. Seufzend drehe ich mich zu ihr um und bin nicht überrascht, ein Grinsen, so breit wie den Äquator, zu sehen. Sie hält mir den verlorenen Flipflop hin, und ich bemühe mich, ihn ihr nicht aus der Hand zu reißen.

»Mir geht’s gut. Allen geht es gut«, stottere ich und drehe mich wieder zu dem Typen um, der mit jeder Sekunde noch ein bisschen umwerfender wird. »Es geht dir doch gut, oder? Keine gebrochenen Knochen oder so?«

Er blinzelt und deutet ein Nicken an.

Chloe lehnt ihr Surfbrett an das Geländer der Strandpromenade und streckt ihm die Hand hin. Er nimmt sie, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Ich bin Chloe und das ist Emma«, stellt sie uns vor. »Normalerweise schleppen wir ihren Sturzhelm mit, aber heute haben wir ihn im Hotelzimmer vergessen.«

Ich schnappe nach Luft. Und versuche zu entscheiden, welche Blumen ich am besten zu ihrer Beerdigung mitbringe, nachdem ich sie eigenhändig erwürgt habe. Ich hätte in Jersey bleiben sollen, wie Mom gesagt hat, statt mit Chloe und ihren Eltern hierherzukommen. Was habe ich denn in Florida verloren? Wir leben an der Küste von Jersey. Strände– kennst du einen, kennst du alle, richtig?

Aber neiiiiiiiin. Ich musste ja mitkommen, um den Rest des Sommers mit Chloe zu verbringen, unseren letzten gemeinsamen Sommer vor dem College, bla, bla, bla. Und jetzt rächt sie sich, weil ich mich gestern Abend geweigert habe, ihr meinen Ausweis zu leihen, damit sie sich tätowieren lassen kann. Aber was hat sie denn erwartet? Ich bin weiß und sie ist schwarz. Ich bin nicht mal sonnengebräunt weiß. Ich bin Kanada-Touristen-weiß. Wenn der Kerl sie mit mir verwechselt hätte, dann sollte er lieber niemanden tätowieren, oder? Ich habe sie also beschützt. Nur dass sie das nicht so sieht. Ich sehe es an diesem Ausdruck in ihren Augen– genau diesen Ausdruck hatte sie auch, als sie mein Desinfektionsgel gegen ihr Gleitgel ausgetauscht hat–, dass sie auch noch den letzten Rest meiner Selbstachtung nehmen und darauf herumtrampeln wird wie ein Elefant.

»Ähm, wir haben deinen Namen nicht verstanden. Hast du seinen Namen verstanden, Emma?«, fragt sie wie aufs Stichwort.

»Ich habe es versucht, Chloe. Aber er wollte ihn mir nicht verraten, deshalb habe ich ihn angegriffen«, sage ich und verdrehe die Augen.

Der Typ grinst. Dieses Beinahe-Lächeln lässt schon vermuten, wie atemberaubend sein richtiges Lächeln sein muss. Das Kribbeln ist wieder da und ich reibe mir die Arme.

»He, Galen, bist du so weit…« Wir drehen uns alle zu einem zierlichen, schwarzhaarigen Mädchen um, das ihn an der Schulter berührt. Als sie mich sieht, bricht sie mitten im Satz ab. Selbst wenn die beiden nicht das gleiche kurze, dunkle Haar hätten, die gleichen violetten Augen und die gleiche makellose, olivfarbene Haut, wäre mir klar, dass sie verwandt sind. Und zwar wegen ihrer eindeutigsten Gemeinsamkeit– dieser Angewohnheit, einen unverhohlen anzustarren.

»Ich bin Chloe. Das ist meine Freundin Emma, die deinem Freund Galen anscheinend einen Kopfstoß verpasst hat. Wir waren gerade dabei, uns zu entschuldigen.«

Ich kneife mir in den Nasenrücken und sage zehnmal lautlos Mississippi, obwohl fünfzigmal wohl besser wäre– dann hätte ich nämlich genug Zeit, um mir auszumalen, wie ich Chloe ihre neuen Extensions herausreiße.

»Emma, was ist los? Du hast doch nicht etwa Nasenbluten, oder?«, zwitschert sie und genießt das Ganze sichtlich.

Das Kribbeln ballt sich in meinem Kinn, als Galen es mit einem gekrümmten Zeigefinger anhebt. »Deine Nase blutet? Lass mich mal sehen«, sagt er. Er dreht meinen Kopf von einer Seite zur anderen und beugt sich näher heran, um besser sehen zu können.

Und ich habe meinen persönlichen Gipfel der Peinlichkeit erreicht. Stolpern ist schon schlimm genug. In jemanden hineinzustolpern, ist noch viel schlimmer. Aber wenn dieser Jemand einen Körper hat, der jede gemeißelte Statue eifersüchtig machen könnte– und auch noch glaubt, du hättest dir die Nase an seiner gestählten Brust gebrochen–, nun, dann grenzt Stolpern schon an aktive Sterbehilfe.

Er ist sichtlich überrascht, als ich seine Hand wegwische und zur Seite trete. Es scheint seine Freundin/Verwandte ziemlich aus der Fassung zu bringen, dass ich seine Haltung nachahme– vor der Brust verschränkte Arme und tiefes Stirnrunzeln. Ich bezweifele, dass sie schon jemals ihren persönlichen Gipfel der Peinlichkeit erreicht hat.

»Ich sagte, es geht mir gut. Kein Blut, keine Verletzung.«

»Das ist meine Schwester Rayna«, sagt er, als hätte sich das Gespräch ganz selbstverständlich in diese Richtung entwickelt. Sie lächelt mich so gezwungen an, als würde ihr jemand ein Messer vorhalten. Es ist so ein Höflichkeitslächeln, wie man es seiner Großmutter schenkt, wenn sie einem mal wieder einen selbst gestrickten Pullover überreicht, der die Farbe von fauligem Kohl hat. An diesen Pullover denke ich jetzt, als ich ihr Lächeln erwidere.

Galen beäugt das Surfbrett, das vergessen am Geländer der Strandpromenade lehnt. »Die Wellen hier eignen sich nicht wirklich gut zum Surfen.«

Small Talk gehört nicht zu Galens Stärken. Genau wie bei seiner Schwester hat seine Höflichkeit etwas Gezwungenes. Aber im Gegensatz zu ihr verbirgt sich dahinter keine Feindseligkeit, sondern nur Verlegenheit, als sei er aus der Übung. Aber weil er diese Anstrengung anscheinend wegen mir auf sich nimmt, spiele ich mit. Demonstrativ beobachte ich die smaragdfarbenen Wellenkämme des Golfs von Mexiko und die Wogen, die träge ans Ufer schwappen. Ein Mann, der bis zur Taille im Wasser steht, hält ein Kleinkind auf der Hüfte und springt jedes Mal mit ihm hoch, wenn eine Welle kommt. Verglichen mit den Wellen zu Hause ist die Strömung hier ein Kinderkarussell auf dem Jahrmarkt.

»Das wissen wir. Wir nehmen es nur mit raus, um uns treiben zu lassen«, erwidert Chloe, unbeeindruckt davon, dass Galen mit mir gesprochen hat. »Wir sind aus Jersey, wir wissen also, wie eine richtige Welle aussieht.« Als sie einen Schritt auf sie zumacht, weicht Rayna vor ihr zurück. »He, das ist ja komisch«, sagt Chloe. »Ihr habt beide die gleiche Augenfarbe wie Emma. Die habe ich sonst noch nie gesehen. Ich dachte immer, es läge daran, dass sie so furchtbar käsig ist. Au! Das gibt einen blauen Fleck, Emma«, murmelt sie und reibt sich ihren frisch gezwickten Bizeps.

»Gut so, das hoffe ich«, fahre ich sie an. Ich wollte sie nach ihrer Augenfarbe fragen– bei Galen mit seiner olivfarbenen Haut ist sie viel hübscher–, aber Chloe hat meine Chancen, von meinem Peinlichkeitsgipfel runterzukommen, einfach niedergeknüppelt. Ich werde mich damit zufriedengeben müssen, dass mein Dad– und Google– sich die ganze Zeit geirrt haben; meine Augenfarbe kann gar nicht so selten sein. Okay, mein Dad war Mediziner und hat bis zu dem Tag praktiziert, an dem er vor zwei Jahren starb. Und okay, Google hat mich noch nie zuvor im Stich gelassen. Aber wer bin ich schon, den lebenden, atmenden Beweis zu leugnen, dass es diese Augenfarbe tatsächlich gibt? Ein Niemand, das bin ich. Was mir ganz recht ist, denn ich will nicht länger reden. Will Galen nicht noch mehr peinliche Gespräche aufzwingen. Und Chloe nicht noch mehr Gelegenheit geben, meine sowieso schon heißen Wangen zum Glühen zu bringen. Ich will nur, dass dieser Augenblick endlich vorüber ist.

Ich drängele mich an Chloe vorbei und schnappe mir das Surfbrett. Immerhin presst sie sich an das Geländer, als ich wieder an ihr vorbeimuss. Ich bleibe vor Galen und seiner Schwester stehen. »War nett, euch beide kennenzulernen. Tut mir leid, dass ich dich umgerannt habe. Lass uns gehen, Chloe.«

Galen sieht aus, als wolle er etwas sagen, aber ich wende mich ab. Galen ist wirklich heiß, aber ich bin nicht daran interessiert, mich über die Gefahren beim Schwimmen auszutauschen– oder noch mehr feindselige Verwandte kennenzulernen. Er kann sagen, was er will, es wird nichts daran ändern, dass die DNA meiner Wange jetzt auf seiner Brust klebt.

Ich muss mich beherrschen, nicht zu rennen, als ich mich an ihnen vorbeischiebe und die Treppe hinuntergehe, die zu dem makellosen weißen Sandstrand führt. Ich höre, wie mir Chloe kichernd folgt, und entscheide mich für Sonnenblumen auf ihrem Grab.

2

Die Geschwister stützen sich mit den Ellbogen auf das Geländer und beobachten, wie sich die beiden Mädchen, die sie gerade kennengelernt haben, aus ihren T-Shirts schälen und im Bikini, das Surfbrett zwischen sich auf den Wellen, ins Wasser waten.

»Sie trägt wahrscheinlich nur Kontaktlinsen«, meint Rayna. »Es gibt bestimmt Kontaktlinsen in dieser Farbe.«

Er schüttelt den Kopf. »Sie trägt keine Kontaktlinsen. Das weißt du ganz genau. Sie ist eine von uns.«

»Vergiss es. Sie kann keine von uns sein. Sieh dir nur mal ihre Haare an. Die sind nicht mal blond, die sind fast weiß.«

Galen runzelt die Stirn. Die Haarfarbe hat ihn ebenfalls verwirrt– bevor er das Mädchen berührt hat. Aber der kurze Kontakt mit ihren Schultern, an denen er sie gehalten hat, nachdem sie ihn angerempelt hatte, war genug, um alle Zweifel zu zerstreuen. Die Syrena fühlen sich immer zu ihresgleichen hingezogen– es hilft ihnen, sich in der endlosen Weite des Ozeans zu finden. Normalerweise beschränkt sich diese Anziehungskraft auf das Wasser, wo sie die Anwesenheit der anderen spüren können. Er hat noch nie davon gehört, dass es auch an Land funktioniert– und so stark hat er es auch noch nie gefühlt–, egal, er weiß, was er eben gespürt hat. Er würde– könnte– niemals auf einen Menschen so reagieren. Mal abgesehen davon, dass er sie verachtet.

»Ich weiß, es ist ungewöhnlich…«

»Ungewöhnlich? Es ist völlig ausgeschlossen, Galen! ›Blond‹ kommt in unseren Genen nicht vor.«

»Mach kein Drama draus. Sie ist eine von uns. Man sieht ihr doch an, wie schwer es ihr fällt, ein Mensch zu sein. Ich dachte, sie würde sich am Geländer den Schädel einschlagen.«

»Okay, nehmen wir an, sie hat irgendwie herausgefunden, wie sich jahrtausendealtes Erbgut aus ihrem Haar bleichen lässt. Das erklärt aber noch lange nicht, warum sie mit Menschen abhängt– nein, Ferien mit ihnen macht. Sie bricht das Gesetz direkt vor unserer Nase und planscht mit ihrer ätzenden menschlichen Freundin im Wasser herum. Wie erklärst du das, Galen?«

Er zuckt die Achseln. »Vielleicht weiß sie nicht, wer wir sind.«

»Wie meinst du das? Jeder weiß, wer wir sind!«

»Offensichtlich nicht. Wir sind ihr noch nie zuvor begegnet, oder?«

Sie schnaubt. »Bist du dehydriert? Sie muss doch unser Mal gesehen haben. Wir verstecken es nicht, oder?«

»Vielleicht hält sie es für ein Tattoo«, schlägt er vor.

»Ein was?«

»Schau dich doch mal um, Rayna. Siehst du die Zeichnung auf dem Knöchel dieses menschlichen Mädchens?« Er deutet auf einen Mann, der die Treppe heraufkommt. »Oder der da? Der Typ trägt Male auf dem ganzen Körper– Menschen nennen sie Tattoos. Vielleicht dachte sie…«

Rayna hebt die Hand. »Stopp. Sie würde doch wohl den Dreizack erkennen. Falls sie eine von uns wäre.«

Galen nickt. Sie hat recht. Jede Syrena erkennt die Mitglieder der Königsfamilie an dem kleinen blauen Dreizack auf dem Bauch. Auch jetzt, in menschlicher Badekleidung, ist er bei ihnen schwer zu übersehen. Okay, sie hat blondes– weißes– Haar und sie hat sie nicht erkannt. Aber er weiß, was er empfunden hat. Und sie hat diese Augen…

Rayna stöhnt. »Oh nein.«

»Was?«

»Du machst dieses Gesicht.«

»Welches Gesicht?«

»Das Gesicht, das du immer machst, wenn du denkst, dass du recht hast.«

»Tu ich das?« Er beobachtet Emma, die auf ihrem Surfbrett sitzt und ihrer Freundin ohne Gnade Salzwasser ins Gesicht spritzt. Er grinst.

»Wir kehren noch nicht nach Hause zurück, oder?«, fragt Rayna und richtet sich auf dem Geländer auf.

»Dr. Milligan ruft nicht ohne Grund an. Wenn er denkt, dass es von Interesse ist, dann ist es das wahrscheinlich auch. Du kannst verschwinden, wenn du willst, aber ich werde der Sache nachgehen.« Dr. Milligan ist einer der wenigen Menschen, denen Galen vertraut. Wenn der Doktor jemandem von der Existenz der Syrena hätte erzählen wollen, dann hätte er es an jenem Tag vor all den Jahren getan, als Galen ihm das Leben gerettet hat. Stattdessen hat sich Dr. Milligan revanchiert und geleugnet, Galen je gesehen zu haben– selbst als seine Tauchfreunde die Presse verständigten. Seither verbindet sie eine Art Freundschaft; sie essen zusammen Sushi, schwimmen nachmittags im Meer und– das Wichtigste– tauschen Informationen aus. Dr. Milligan ist ein gut vernetzter und hoch angesehener Meeresforscher. Als Leiter des Gulfariums, des maritimen Abenteuerparks an der hiesigen Küste, ist er in einer hervorragenden Position, um die Machenschaften seiner Berufskollegen im Auge zu behalten.

Erst gestern hatte Galen Dr. Milligans dringende Nachricht erhalten, dass eine blonde Syrena in Menschengestalt das Gulfarium besucht habe, und hatte daraufhin den Ozean an nur einem Tag durchquert. Wenn Dr. Milligan mit Emmas Fähigkeiten recht hat, dann hat er mehr entdeckt als eine Syrena, die die Regeln bricht. Vielleicht hatte der gute Doktor den Schlüssel zur Vereinigung zweier Königreiche gefunden.

Leider zählt Diskretion nicht gerade zu Raynas Stärken– als sie jünger war, wollte sie sogar sich selbst verpetzen, nur damit sie etwas zu erzählen hatte. Galen weiß, dass er diese Sache vor ihr geheim halten muss. Außerdem ist er sich selbst nicht sicher, ob er daran glaubt. Selbst wenn er es tatsächlich glauben könnte, selbst wenn es sich bestätigen würde… Würde Emma tun, was sie tun muss? Und wo ist sie gewesen? Und warum? Emma ist ein großes Rätsel. Weder ihr Name stammt von den Syrena noch ihr Haar oder ihre Haut. Und die Art, wie ihre Lippen dunkler wurden, als sie errötete, hat ihm fast den Atem geraubt.

»Was?«, fragt seine Schwester.

»Nichts.« Er reißt den Blick von Emma los. Jetzt hat sie mich schon so weit gebracht, dass ich meine Gedanken laut herausposaune.

»Ich hab’s dir schon mal gesagt: Vergiss es.« Rayna würgt geräuschvoll und tut so, als wolle sie sich selbst erdrosseln. »Genau das wird Vater mit mir machen, wenn ich wieder ohne dich nach Hause komme. Was soll ich sagen, wenn er mich fragt, wo du bist? Wenn er fragt, warum du so besessen von den Menschen bist? ›Aber, Vater, diesmal ist es eine hübsche Blondine mit lila Kontaktlinsen‹?«

Galen runzelt die Stirn. »Er wird es noch bedauern, dass er sich nicht für sie interessiert. Zumindest in dieser Hinsicht ist Grom vernünftig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns entdecken und…«

»Ich weiß, ich weiß«, unterbricht sie. »Ich weiß, wie sehr du Menschen hasst. War bloß ein Witz. Genau deshalb bin ich dir gefolgt, du weißt schon. Für den Fall, dass du Hilfe brauchst.«

Galen fährt sich mit der Hand durchs Haar und lehnt sich zurück. Seine Zwillingsschwester folgt ihm tatsächlich wie ein Saugfisch, aber mit Hilfsbereitschaft hat das nichts zu tun. »Oh, und du bist dir sicher, dass es dir nicht darum geht, dich nicht mit…«

»Denk nicht einmal daran.«

»Nun, was soll ich denn denken? Seit Toraf bei Vater um deine…«

»Toraf ist ein Idiot!«

Seit ihrer Geburt ist Toraf ihr bester Freund gewesen– das heißt, bis er vor Kurzem seine Absichten in Bezug auf Rayna erklärt hat. Zumindest hatte er genug Verstand, sich zu verstecken und abzuwarten, bis sie nicht mehr mit Morddrohungen um sich warf. Aber neuerdings straft sie ihn mit etwas Schlimmerem als Drohungen– mit absoluter Gleichgültigkeit. Sie lässt sich weder von Torafs Flehen noch seinen Schmeicheleien erweichen. Und trotzdem ist sie in diesem Frühling zwanzig geworden und liegt damit zwei Jahre über dem normalen Paarungsalter. Für Vater gibt es also keine Argumente, um der Verbindung nicht zuzustimmen. Toraf ist ein geeigneter Bewerber, und die Entscheidung ist gefallen, ob Rayna will oder nicht.

»So langsam glaube ich, du hast recht. Wer würde sich schon mit einem wilden Tier verbinden wollen?«, grinst Galen.

»Ich bin kein wildes Tier! Du bist derjenige, der sich von allen absondert und lieber Menschen um sich hat als seine eigene Art.«

»Das ist meine Aufgabe.«

»Weil du darum gebeten hast!«

Das stimmt. Die Menschen haben ein altes Sprichwort, das sich Galen zu Herzen genommen hat: Sei deinen Freunden nahe, doch deinen Feinden noch näher. Aus diesem Grund hat Galen seinen älteren Bruder Grom gebeten, ihn als eine Art Botschafter bei den Menschen einzusetzen. Grom, der Thronfolger, hat eingesehen, dass es notwendig ist, hinsichtlich der Landbewohner Vorsicht walten zu lassen. Er hat Galen eine besondere Immunität vor dem Gesetz gewährt, das normalerweise jede Interaktion mit Menschen verbietet. Doch Grom hat erkannt, dass ein gewisses Maß an Kommunikation notwendig ist und dem Gemeinwohl dient. »Weil niemand sonst es machen wollte. Einer muss sie im Auge behalten. Fangen wir jetzt wirklich wieder an, darüber zu streiten?«, fragt Galen.

»Du hast damit angefangen.«

»Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Bleibst du oder gehst du?«

Sie verschränkt die Arme vor der Brust und schiebt die Unterlippe vor. »Also, wie willst du vorgehen? Ich schlage vor, wir verhaften sie.«

»Wir?«

»Du weißt, was ich meine.«

Er zuckt die Achseln. »Ich schätze, wir werden ihr für eine Weile folgen. Sie beobachten.«

Rayna will etwas erwidern und schnappt stattdessen nach Luft. »Vielleicht wird das gar nicht nötig sein«, flüstert sie, die Augen kreisrund wie Seeigel. Er folgt ihrem Blick Richtung Wasser, wo ein dunkler Schatten dort unter den Wellen entlanggleitet, wo die Mädchen auf ihrem Surfbrett paddeln. Er flucht leise.

Ein Hai.

3

Ich spritze Chloe so viel Wasser ins Gesicht, dass man damit einen kleinen Hausbrand löschen könnte. Ich will sie nicht ertränken, nur ihren Augäpfeln ein kleines Meersalzpeeling verpassen. Irgendwann glaubt sie, dass ich aufgehört habe, und öffnet die Augen– und den Mund. Großer Fehler. Die nächste Welle umspült ihr Rachenzäpfchen und schwappt bis in ihre Lunge, bevor sie schlucken kann. Sie würgt und hustet und reibt sich die Augen, als wäre sie mit Pfefferspray attackiert worden.

»Klasse, Emma! Jetzt habe ich nasse Haare!«, prustet sie. »Zufrieden?«

»Nein.«

»Ich habe mich entschuldigt.« Sie schnäuzt sich in die Hand und wäscht den Schnodder im Meer ab.

»Eklig. Und eine Entschuldigung reicht da nicht.«

»Na schön. Ich werde es wiedergutmachen. Was willst du?«

»Deinen Kopf unter Wasser drücken, bis ich mich besser fühle«, gebe ich zurück. Ich verschränke die Arme vor der Brust, was schwierig ist, wenn man auf einem Surfbrett sitzt, das im Kielwasser eines vorbeifahrenden Schnellboots hin und her schaukelt. Chloe weiß, dass es mich nervös macht, so weit draußen zu sein, aber mich festzuhalten, wäre ein Zeichen von Schwäche.

»Meinetwegen, weil ich dich liebe. Aber deswegen wirst du dich auch nicht besser fühlen.«

»Das werde ich erst mit Sicherheit wissen, wenn ich es versucht habe.« Ich halte Blickkontakt und richte mich ein wenig auf.

»Na schön. Aber du wirst immer noch wie ein Albino aussehen, wenn du mich wieder rauflässt.« Sie schaukelt das Brett und zwingt mich dazu, mich festzuhalten.

»Nimm deine schnoddrigen Pfoten vom Surfbrett. Und ich bin kein Albino. Nur weiß.« Eigentlich will ich meine Arme wieder verschränken, aber dann würden wir umkippen, und irgendwie ist es doch einfacher, meinen Stolz herunterzuschlucken als den Golf von Mexiko.

»Weißer als die meisten.« Sie grinst. »In meinem Bikini würden die Leute denken, du wärest nackt.« Ich lasse meinen Blick über ihren weißen String-Bikini wandern, der sich wunderschön von ihrer schokoladenbraunen Haut abhebt. Sie ertappt mich dabei und lacht.

»Na ja, vielleicht werde ich hier ja ein bisschen braun«, sage ich errötend. Ich spüre, wie ich einknicke, und ich hasse es. Nur dieses eine Mal will ich weiter wütend auf Chloe sein.

»Du meinst wohl, du holst dir hier einen Sonnenbrand. Apropos, hast du dich eingecremt?«

Ich schüttele den Kopf.

Sie schüttelt ebenfalls den Kopf und schnalzt mit der Zunge wie ihre Mutter. »Dachte ich mir. Wenn du es getan hättest, wärest du von der Brust dieses Jungen abgerutscht und nicht daran festgeklebt.«

»Ich weiß«, stöhne ich.

»Der heißeste Typ, den ich je gesehen habe«, sagt sie und fächelt sich Luft zu, um ihre Worte zu betonen.

»Ja, ich weiß. Ich bin mit ihm zusammengestoßen, erinnerst du dich? Ohne meinen Helm, weißt du noch?«

Sie lacht. »Ich trau mich gar nicht, es dir zu sagen, aber er starrt dich immer noch an. Er und seine total bescheuerte Schwester.«

»Halt. Den. Mund.«

Sie gackert. »Im Ernst, was denkst du, wer von den beiden würde einen Wettbewerb im Starren gewinnen? Ich wollte ihm schon vorschlagen, uns heute Abend in Baytowne zu treffen, aber vielleicht ist er einer von diesen anhänglichen Stalkern. Wirklich zu schade. In Baytowne gibt es eine Million kleiner, dunkler Ecken, in denen ihr zwei knutschen könntet…«

»Omeingott, Chloe, hör auf!«, kichere ich, und zugleich überläuft mich ein Schauer, als ich mir vorstelle, wie ich mit Galen im Village am Kai von Baytowne herumspaziere. Das Village ist ein verschlafenes, kleines Dorf voller Touristenläden mitten in einem Golfresort. Zumindest tagsüber. Aber nachts… dann erwacht die Clubszene und öffnet den sonnenverbrannten Partygästen, die mit ihren Daiquiris über das Kopfsteinpflaster schlendern, ihre Tore. Galen würde unter den funkelnden Lichtern großartig aussehen, selbst wenn er ein Hemd anhätte…

Chloe grinst. »A-ha. Daran hast du wohl auch schon gedacht, was?«

»Nein!«

»Mhm. Warum sind deine Wangen dann so rot wie Chilisoße?«

»M-mh!« Ich lache. Sie auch.

»Soll ich ihn fragen, ob er sich mit uns treffen will?«

Ich nicke. »Was denkst du, wie alt er ist?«

Sie zuckt die Achseln. »Nicht so furchtbar alt. Aber alt genug, dass es mit mir illegal wäre. Glück für ihn, dass du gerade achtzehn geworden… was zum… hast du mich gerade getreten?« Sie späht ins Wasser und fährt mit der Hand über die Oberfläche, als wolle sie etwas beiseitewischen, um besser sehen zu können. »Irgendetwas hat mich gerade gestoßen.«

Sie legt die Hände über die Augen, blinzelt und beugt sich so weit vor, dass ihr die nächste ordentliche Welle ans Kinn klatschen könnte. Beinahe hätte mich ihr konzentrierter Gesichtsausdruck überzeugt. Fast. Aber ich bin mit Chloe aufgewachsen– seit der dritten Klasse wohnt sie nebenan. Inzwischen habe ich mich an falsche Gummischlangen auf der Veranda, an Salz in der Zuckerdose und an Klarsichtfolie über dem Toilettensitz gewöhnt– na gut, genau genommen ist Mom diesen Streichen zum Opfer gefallen. Aber wie auch immer, Chloe liebt solchen Unsinn fast so sehr, wie sie das Laufen liebt. Und das hier ist definitiv ein Streich.

»Yep, ich habe dich getreten.« Ich verdrehe die Augen.

»Aber… aber so weit kommst du gar nicht, Emma. Meine Beine sind länger als deine und ich komme nicht an dich ran… da ist es wieder! Hast du es nicht gespürt?«

Ich habe es nicht gespürt, aber ich habe gesehen, wie ihr Bein gezuckt hat. Ich frage mich, wie lange sie das schon plant. Seit wir hier angekommen sind? Seit wir in Jersey ins Flugzeug gestiegen sind? Seit wir zwölf sind? »Ach komm, Chloe. Du musst dir schon was Besseres einfallen lassen, wenn…«

Ihr Schrei lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Ihre Augen quellen fast aus den Höhlen, und auf ihrer Stirn bilden sich Falten, die aussehen wie Treppenstufen. Sie packt ihren linken Oberschenkel und gräbt die Finger so tief hinein, dass einer ihrer falschen Nägel abplatzt.

»Hör auf damit, Chloe! Das ist nicht lustig!« Ich beiße mir auf die Unterlippe und versuche, weiterhin die Gleichgültige zu spielen.

Ein weiterer Nagel platzt ab. Sie streckt die Hand nach mir aus, greift aber ins Leere. Ihr Bein zuckt im Wasser hin und her, und sie schreit wieder, aber dieses Mal noch viel, viel schlimmer. Sie umklammert das Surfbrett mit beiden Händen, aber ihre Arme zittern zu heftig, um Halt zu finden. Echte Tränen vermischen sich auf ihrem Gesicht mit Salzwasser und Schweiß. Sie schluchzt so heftig, als könne sie sich nicht entscheiden, ob sie weinen oder wieder schreien will.

Jetzt bin ich überzeugt.

Ich schnelle nach vorn, packe ihren Unterarm und ziehe sie aufs Brett. Blut trübt das Wasser um uns herum. Als sie es sieht, stößt sie immer hektischere, beinahe unmenschliche Schreie aus. Ich verschränke meine Finger mit ihren, aber sie erwidert meinen Griff kaum.

»Halt dich an mir fest, Chloe! Zieh die Beine auf das Brett hoch!«

»Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein«, schluchzt sie erstickt. Sie zittert am ganzen Körper und klappert mit den Zähnen, als seien wir irgendwie im Arktischen Ozean gelandet.

Und dann sehe ich die Flosse. Unsere Hände verlieren einander. Ich schreie, als das Surfbrett kippt und Chloe weggerissen wird. Ihr Kreischen geht im Wasser unter, als sie in die Tiefe gezogen wird. Sie hinterlässt eine Blutspur und ist selbst nur noch ein Schatten, der sich immer tiefer hinabbewegt, immer weiter weg vom Licht, vom Sauerstoff. Von mir.

»Hai! Ein Hai! Hilfe! Helft uns doch! Haaaaaaaai!«

Ich rudere mit den Armen und schreie. Strampele mit den Beinen und schreie. Hüpfe auf dem Surfbrett auf und ab– und schreie und schreie und schreie. Ich rutsche ab, hieve das Brett in die Luft und schwenke es mit aller Kraft. Das Gewicht des Brettes drückt mich unter Wasser. Umgeben von Entsetzen und den Fluten bin ich für eine Sekunde wieder vier Jahre alt und ertrinke im Teich meiner Granny. Panik erfasst mich, ich versinke darin wie in aufgewühltem Schlick. Aber anders als damals verliere ich die Verbindung zur Realität nicht. Ich drifte nicht ab, ich erlaube meiner Fantasie nicht, die Oberhand zu gewinnen. Ich träume nicht von Seewölfen und Streifenbarschen, die mich an die Oberfläche ziehen. Die mich retten.

Vielleicht liegt es daran, dass ich älter bin, oder daran, dass das Leben eines anderen davon abhängt, dass ich Ruhe bewahre. Egal, woran es liegt, ich halte das Surfbrett umklammert, ziehe mich hoch und schlucke einen Teil der Welle, aus der ich auftauche. Das Salzwasser brennt noch in meiner wunden Kehle, als ich gierig die frische Luft einsauge.

Die Leute am Ufer sind nur noch Punkte, die sich wie Flöhe auf einem Hund bewegen. Niemand sieht mich. Weder die Sonnenanbeter noch die Schwimmer im seichten Wasser oder die Mamis, die mit ihren Kleinen auf Muscheljagd gehen. Es sind keine Boote in der Nähe, keine Jetskis. Nur Wasser, Himmel und die untergehende Sonne.

Mein Schluchzen verwandelt sich in einen Schluckauf, der meine Lunge beinahe bersten lässt. Niemand kann mich hören. Niemand kann mich sehen. Niemand kommt, um Chloe zu retten.

Ich stoße das Surfbrett von mir in Richtung Ufer. Wenn die Wellen es anspülen, wird vielleicht jemand bemerken, dass sein Besitzer fehlt. Vielleicht wird sich sogar jemand an die beiden Mädchen erinnern, die damit hinausgeschwommen sind. Und vielleicht wird dann jemand nach uns suchen.

Tief im Innern fühlt es sich so an, als würde mein Leben auf diesem glänzenden Surfbrett davontreiben. Als ich ins Wasser spähe, überkommt mich das Gefühl, dass Chloes Leben mit dieser blassen Blutspur wegtreibt, verschwimmt und mit jeder vorbeischwappenden Welle ein wenig schwächer wird. Meine Entscheidung steht fest.

Ich atme so tief ein, wie es meine Lunge erlaubt, ohne zu platzen. Und dann tauche ich ab.

4

Zu spät.

So schnell er auch ist, Galen kommt zu spät. Er pflügt durch die Strömung, während der Meeresgrund immer steiler abfällt. Jedes Mal, wenn er Emmas verzweifelte Schreie hört, treibt er sich noch stärker an, stärker als je zuvor. Aber er will es nicht sehen. Was auch immer sie so schreien lässt, er will es nicht sehen. Schon jetzt weiß er, dass diese Schreie ihn für immer verfolgen werden. Bilder würden seine Qual nur noch schlimmer machen. Chloes Schreie sind bereits verstummt– er will nicht darüber nachdenken, was das bedeutet. Und er weigert sich, daran zu denken, wie viel Zeit verstrichen ist, seit er Emma zum letzten Mal gehört hat. Er beißt die Zähne zusammen und schießt so schnell durch das Wasser, dass er nichts mehr sehen kann.

Endlich, endlich findet er sie. Und er kommt zu spät.

Er stöhnt, als er Emma entdeckt. Sie hält Chloes schlaffen Arm umklammert, zieht und zerrt und setzt alles daran, ihre Freundin aus den Fängen des Bullenhais zu befreien. Sie bemerkt nicht, dass sie mit jedem Ruck, jedem Ziehen, jedem Zoll, den sie gewinnt, nur noch mehr Fleisch von Chloes Bein reißt. Und sie ist blind und taub dafür, dass ihre Freundin schon längst aufgehört hat zu kämpfen.

Sie führt einen verzweifelten Krieg gegen die Bestie. Der Hai schüttelt und windet sich genau wie Emma. Er zieht sie beide in immer tieferes Wasser, aber Emma weigert sich loszulassen. Galen sieht sich vorsichtig nach anderen Raubfischen um, die das Blut anlocken könnte. Aber der rote Nebel lichtet sich bereits– Chloe ist fast ausgewaschen.

Warum hat Emma sich nicht verwandelt? Warum hat sie ihre Freundin nicht gerettet? Zweifel durchmischen sein schlechtes Gewissen. Vulkanartig schießt ihm die Galle die Kehle hinauf und er schluckt sie hinunter. Rayna hat recht. Sie ist keine von ihnen. Wenn sie es wäre, hätte sie ihre Freundin gerettet. Sie hätte sich verwandelt, hätte Chloe in Sicherheit gebracht– jede gesunde Syrena kann schneller schwimmen als ein Hai.

Ich habe mich geirrt. Emma ist menschlich. Und das bedeutet, dass sie Sauerstoff braucht. Jetzt. Er schwimmt auf sie zu, hält dann jedoch inne.

Sie hat minutenlang mit dem Hai gekämpft und ihre Kräfte müssten geschwächt sein. Stattdessen wird ihr Ziehen immer stärker. Ein paarmal gewinnt sie sogar die Oberhand und bewegt sich in Richtung des flacheren Wassers. Sie kommt gegen einen Bullenhai an. Galen erinnert sich, wie Dr. Milligan darüber gesprochen hat, dass Menschen etwas namens Adrenalin produzieren, das sie schneller macht oder ihnen mehr Energie verleiht, wenn sie sie zum Überleben brauchen. Vielleicht produziert Emmas Körper zusätzliches Adrenalin…

Warum denkst du darüber nach? Selbst wenn es Adrenalin ist, ist sie immer noch ein Mensch. Sie braucht Hilfe. Und wo ist Rayna? Sie hätte längst hier sein sollen, mit diesen nutzlosen Menschen, die sich Rettungsschwimmer nennen. Rettungsschwimmer, die von hölzernen Hochsitzen aus über den Strand wachen und sicherstellen, dass kein Bikini-Mädchen im weißen Sand ertrinkt.

Galen hat keine Zeit, um auf einen dieser halbstarken Retter zu warten. Selbst wenn Emma genug Adrenalin produziert, um hier unten zu bleiben, ist es ein Wunder, dass der Hai nicht schon längst von Chloe abgelassen und stattdessen sie angegriffen hat. Galen schwimmt ein zweites Mal auf sie zu. Und hält zum zweiten Mal inne.

Es ist seltsam… sie sieht einfach nicht soaus, als bräuchte sie Hilfe. Ihr bleiches Gesicht ist vor Zorn verzerrt. Nicht vor Furcht. Nicht vor Verzweiflung. Nur Zorn. Ihr weißes Haar umfließt sie wie eine Aura und folgt ihren energischen Bewegungen mit einer kleinen Verzögerung. Sie ächzt und knurrt voller Frust. Galens Augen weiten sich, als sie ein Bein hebt, um den Hai zu treten. Ihre menschlichen Beine sind nicht stark genug, um echten Schaden anzurichten; das Wasser verlangsamt die Bewegung, dämpft die Wucht des Tritts. Trotzdem trifft sie das Auge des Hais, und der Aufprall ist so stark, dass die Bestie loslässt. Der Hai verschwindet nicht, sondern zieht lediglich einen weiten Kreis um die Mädchen. Und dann schwimmt er direkt auf sie zu.

Galen greift an. Er ist der Schnellste seiner Art. Er kann vor dem Hai bei ihr sein, kann sie wegreißen und sich wahrscheinlich sogar wieder in seine menschliche Gestalt zurückverwandeln, bevor sie ihn sieht. Aber warum sollte er sich überhaupt die Mühe machen, sich zurückzuverwandeln? In seiner Tarngestalt passt sich seine Haut dem Wasser um ihn herum an. Alles, was sie erkennen würde, ist ein wässriger Klecks, der sie ans Ufer zieht. Aber selbst ohne seine Tarnung, wenn er zulassen würde, dass sie ihn sieht, wird ihr niemand glauben. Die Menschen werden darauf bestehen, dass sie das Bewusstsein verloren haben muss, zu viel Salzwasser geschluckt hat oder zu traumatisiert ist, um sich zu erinnern, was geschehen ist.

Aber er will, dass sie es weiß, er will, dass sie ihn sieht. Aus irgendeinem Grund jenseits aller Vernunft will er, dass Emma sich an ihn erinnert. Weil er sie zum letzten Mal sehen wird. Es ist nicht nötig, ihr zu folgen, sie zu beobachten. Nach dem heutigen Tag hat er kein Interesse mehr an ihr. Ein Mensch kann sein Volk nicht einen. Nicht einmal ein atemberaubender.

Atemberaubend? Rayna hat recht– du hast den Verstand verloren! Er stöhnt und beschleunigt sein Tempo. Da überrascht ihn Emmas Schrei.

»Halt!«, brüllt sie.

Galen hält inne. Aber Emma meint nicht ihn. Sie meint den Hai.

Und der Hai bleibt, wo er ist.

Emma schlingt beide Arme um Chloe und drückt sie an ihre Brust, um sie vor einem erneuten Angriff zu schützen. »Du kannst sie nicht haben! Lass sie in Ruhe! Lass uns beide in Ruhe!«

Der Hai macht kehrt und zieht ab, fast als würde er schmollen.

Galen hält die Luft an. Er beobachtet das Geschehen, bis die mächtige, geschmeidige Flosse in der Ferne verschwindet. Er versucht, es zu begreifen. Denn eins weiß er über Bullenhaie: Er weiß mit unumstößlicher Sicherheit, dass sie niemals klein beigeben. Sie sind aggressiv und unbarmherzig und gehören aus gutem Grund zu jenen Kreaturen, welche Syrena und Menschen gleichermaßen fürchten– Kreaturen, die, ohne zu zögern, den Nachwuchs beider Arten angreifen. Und dieses Exemplar hier hat gerade seine Mahlzeit aufgegeben, seine rechtmäßige Beute.

Galen reißt sich los und richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf Emma, als er ihren erstickten Schrei hört. Sie hält Chloe immer noch umklammert und die beiden sinken immer tiefer. Emma zappelt mit den Beinen und rudert mit ihrem freien Arm. Auf ihrem Gesicht zeichnet sich kein Zorn mehr ab, sondern pure Verzweiflung. Furcht. Erschöpfung. Emma sieht aus wie ein richtiger Mensch.

Galen hört, dass sich ein Geräusch nähert. Das sanfte Dröhnen eines Bootes. Rayna. Wird sie noch rechtzeitig kommen? Mit jeder Sekunde, die verstreicht, verliert Emma an Kampfgeist. Ihre Bewegungen werden unregelmäßig, sie schlägt ziellos mit ihrem Arm um sich.

Vor lauter Unentschlossenheit ist Galen wie gelähmt. Sie ist nicht menschlich– sie kann nicht menschlich sein. Adrenalin mag einem Menschen helfen, den Atem anzuhalten, aber nicht so lange. Außerdem sprechen Menschen nicht unter Wasser– schon gar nicht, wenn sie dadurch kostbaren Sauerstoff opfern. Und Bullenhaie weichen nicht vor Menschen zurück– vor allem nicht vor so zierlichen wie Emma. Allerdings schrecken sie auch nicht vor Syrena zurück. Es sei denn, Dr. Milligan hat recht. Es sei denn, Emma besäße die Gabe des Poseidon.

Aber warum hat sie sich dann nicht verwandelt, wenn sie eine Syrena ist? Sie hätte das Leben ihrer Freundin retten können. Und warum verwandelt sie sich jetzt nicht? Sicher weiß sie, dass ihre Freundin tot ist. Warum bemüht sie sich weiterhin um eine menschliche Gestalt? Kann sie mich spüren, so wie ich sie spüre? Galen schüttelt den Kopf. Er hat nicht genug Zeit, um über diese Dinge nachzudenken. Scheinbar ist Emma bereit zu ertrinken, um ihre Menschengestalt zu wahren– aus welchem Grund auch immer.

Und das wird Galen nicht zulassen.

Er stürzt auf sie zu. Das Boot ist in Sichtweite und bricht durch die Wellen auf der Oberfläche. So oder so, Emma wird gerettet werden. Als das Boot direkt über ihm bremst, hält Galen inne. Falls es nötig ist, kann er Emma jederzeit erreichen.

Ein weißer Lichtstrahl durchdringt das Wasser und verharrt auf Emma und Chloe; zum ersten Mal fällt Galen auf, wie dunkel es geworden ist. Die Sonne muss längst untergegangen sein. Zwei Menschen stürzen sich in die Fluten und schwimmen direkt auf die Mädchen zu. Galen weiß, dass Rayna auch auf dem Boot sein muss und das Licht führt; ohne die Augen einer Syrena, die im Wasser sehen kann, hätten diese hilflosen Menschen sie niemals finden können– noch nicht einmal mit einem Suchscheinwerfer.

Emma überlässt Chloe den Rettungsschwimmern und gibt ihnen ein Zeichen, dass sie verstanden hat, als sie ihre leblose Freundin aus ihrem schützenden Griff winden. Die beiden tauschen einen überraschten Blick, während sie an die Oberfläche zurückpaddeln. Sie hieven Chloe in das Boot. Erst jetzt sieht Emma Chloes Bein– vom Knie bis zum Knöchel ist nur noch der Knochen übrig. Ihr qualvoller Schrei raubt ihr den letzten Rest an Sauerstoff, den letzten Rest an Kampfgeist. Ihr Körper erschlafft, ihre Augen schließen sich.

Galen schlingt die Arme um sie, bevor sie auch nur einen Zentimeter sinken kann.

Er kümmert sich nicht darum, dass das Wasser auf der anderen Seite des Rettungsboots spritzt. Er zerrt Emma an die Wasseroberfläche und in die wartenden Arme seiner Schwester. Rayna hievt sie über den Rand des Bootes.

Als Galen sich ins Wasser zurückfallen lässt, entdeckt er die beiden Rettungsschwimmer und verdreht die Augen. Sie begreifen nicht einmal, dass Emma bereits sicher an Bord ist. Sie suchen mühevoll das Wasser direkt vor sich ab und sehen keine Armeslänge nach oben. Ohne den Scheinwerfer können diese mitleiderregenden Kreaturen nichts sehen. Wenn Galen nicht hier wäre, wäre Emma tot.

Wutentbrannt schießt er zwischen den beiden hindurch. Die Wucht seiner Bewegung schleudert sie herum wie ein kleiner Wirbelstrom. Als er davonschwimmt, hört er noch ihre erschrockenen Aufschreie.

Galen fischt seine Badehose unter dem Stein hervor; an einem Strand voller Menschen hatte er sie im Wasser ausziehen müssen. Er schlüpft hinein, gräbt die Füße in den schlammigen Boden und watet ans Ufer.

Rayna sitzt im Sand, die Knie an die Brust gedrückt, und wartet auf ihn. Sie wringt ein Stück Stoff in den Händen, bis es wie ein Seil aussieht; Galen erkennt die Bluse, die Emma getragen hat, als er ihr zum ersten Mal auf der Strandpromenade begegnet ist. Selbst im Mondlicht sieht er, dass seine Schwester weint.

Er seufzt und setzt sich neben sie. Kampflos lässt sie zu, dass er seine Arme um ihre Schultern legt, und lehnt sogar den Kopf an seine Brust, als er sie an sich zieht.

»Chloe ist tot«, stößt sie mit erstickter Stimme hervor. Trotz ihrer Gehässigkeiten weiß seine Schwester, wie wertvoll ein Leben ist– menschlich oder nicht.

Er nickt. »Ich weiß. Ich war nicht rechtzeitig da.«

Rayna schnaubt. »Galen, dafür kannst du nicht die Verantwortung übernehmen. Ich sagte, sie ist tot. Ich habe nicht gesagt, dass du sie getötet hast. Wenn du sie nicht erreichen konntest, hätte es niemand geschafft.«

Er kneift sich in den Nasenrücken. »Ich habe zu lange gewartet, bevor ich eingegriffen habe.«

»Galen…«

»Vergiss es. Was ist mit Emma?«

Rayna seufzt. »Sie ist zu sich gekommen, als wir das Ufer erreicht haben. Sie haben ihr erlaubt, Chloe in dem weißen Lieferwagen zu begleiten.«

»Aber wer ist sie?«

Sie zuckt die Achseln. »Keine Ahnung. Sie atmet. Und weint.«

Galen nickt und stößt den Atem aus, ohne dass ihm bewusst gewesen wäre, ihn angehalten zu haben. »Es geht ihr also gut.« Seine Schwester löst sich von ihm und lehnt sich zurück. Er lässt den Arm sinken, sieht sie jedoch nicht an. »Ich denke, du solltest nach Hause zurückkehren«, sagt er leise.

Rayna steht auf und baut sich vor ihm auf. Sie stampft mit den Füßen und stemmt die Hände in die Hüften. Trotzdem ist er nicht darauf gefasst, dass sie ihn so anschreit. »Sie ist keine von uns! Sie ist ein jämmerlicher Mensch, der nicht einmal seine eigene Freundin retten konnte. Und weißt du, was? Selbst wenn sie eine von uns wäre, will ich es nicht wissen! Denn dann werde ich sie dafür töten müssen, dass sie ihre Freundin hat sterben lassen!«

Noch bevor sie den letzten Satz beenden kann, ist Galen auf den Füßen. »Also, wenn sie menschlich ist, hasst du sie, und wenn sie eine Syrena ist, hasst du sie auch. Habe ich das richtig verstanden?« Er versucht, nicht defensiv zu klingen. Seine Schwester wäre wahrscheinlich anderer Meinung, wenn sie gerade gesehen hätte, was er gesehen hat. Aber sie hat es nicht gesehen. Und er ist nicht bereit, ihr zu erzählen, was Dr. Milligan gesagt hat oder wie der Hai reagiert hat. Er wird mit ihren falschen Vorstellungen über Emma Geduld haben müssen. Und er wird gelassener reagieren müssen als bisher.

»Sie ist keine Syrena! Wenn sie es wäre, würden wir sie spüren, Galen.«

Das lässt ihn verstummen. Er hat angenommen, dass seine Zwillingsschwester Emma genauso spüren kann wie er. Aber wer kann schon andere Syrena an Land spüren? Hat er sich das nur eingebildet? Könnte es sein, dass er sich einfach zu einem Menschen hingezogen fühlt?

Nein. Er weiß, was er bei ihrer Berührung empfunden hat. Dashat etwas zu bedeuten, nicht wahr?

»Warte«, sagt Rayna und setzt ihm den Zeigefinger auf die nackte Brust. »Willst du… willst du mir etwa erzählen, dass du sie gespürt hast?«

Er zuckt die Achseln. »Bist du ins Wasser gesprungen?«

Sie legt den Kopf schräg. »Nein. Ich war die ganze Zeit im Boot.«

»Woher willst du also wissen, ob du sie spüren kannst oder nicht?«

Sie verschränkt die Arme vor der Brust. »Hör auf, meine Fragen mit Gegenfragen zu beantworten. Das hat nur funktioniert, als wir klein waren.«

Galen windet sich innerlich. Er kann es ihr nicht erklären, ohne wie ein Idiot zu klingen. Und seine Antwort würde nur zu weiteren Fragen führen– Fragen, die Rayna nichts angehen. Zumindest jetzt noch nicht.

Auch er verschränkt die Arme. »Manchmal funktioniert es noch. Erinnerst du dich, wie wir vor einigen Tagen diesem Rotfeuerfisch begegnet sind und…«

»Hör auf damit! Ich schwöre bei Tritons Dreizack, wenn du mir nicht antwortest…«

Die leise Musik, die schwach unter ihren Füßen erklingt, ist Galens Rettung. Sie gehen zur Seite und lauschen. Auf der Suche nach dem Handy stochert Galen vorsichtig im Sand herum. Beim letzten Läuten findet er es. Er hebt es auf und klopft es ab.

Dieses Handy sieht ein wenig anders aus als das, das Rachel– seine selbst ernannte menschliche Assistentin– für ihn gekauft hat. Es ist rosa und mit kleinen Glitzersteinen besetzt. Er drückt auf eine Taste und ein Foto von Emma und Chloe leuchtet auf dem Display auf.

»Oh«, murmelt Rayna und zieht die Stirn kraus. »Wem… wem gehört es?«

»Keine Ahnung.« Er überprüft einen entgangenen Anruf. Da steht »Mom.« Galen schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht, wie man erkennt, wem es gehört.«

»Könnte Rachel es wissen?«

Er zuckt die Achseln. »Gibt es irgendetwas, das Rachel nicht weiß?« Sogar Dr. Milligan gibt zu, dass Rachel der einfallsreichste Mensch auf Erden sein könnte. Galen hat ihm nie von ihrer Vergangenheit erzählt oder wie er sie gefunden hat. Aber wenn Dr. Milligan beeindruckt ist, dann sollte er es auch sein. »Rufen wir sie an.«

»Sie wird einen Anruf mit dieser Nummer nicht annehmen, oder?«

»Nein, aber ich werde die sichere Nummer anrufen und eine Nachricht hinterlassen.« Er wählt die Achthunderternummer, die sie unbedingt haben wollte. Sie führt zu einer getürkten Firma, die angeblich Zulassungen für Autos verkauft. »Strohfirma« sagt Rachel dazu. Sie wird nur selten angerufen, aber wenn doch, geht sie nicht ran. Und sie ruft nur Galen zurück.

Als er die Stimme hört, die ihn auffordert, eine Nachricht zu hinterlassen, sagt er: »Rachel, ruf mich unter dieser Nummer zurück, ich habe mein Handy nicht dabei. Ich muss wissen, wem dieses Handy gehört, beide Namen, wenn möglich. Oh, und ich muss wissen, wo Jersey liegt und ob ich genug Geld habe, um es zu kaufen.«

Als er auflegt, starrt Rayna ihn an. »Beide Namen?«

Galen nickt. »Du weißt schon, so wie Dr. Milligans Namen Jerry und Milligan sind.«

»Oh. Richtig. Das hatte ich vergessen. Rachel sagt, sie hat mehr Namen als ein Telefonbuch. Was bedeutet das?«

»Es bedeutet, sie hat so viele Namen, dass niemand dahinterkommen kann, wer sie ist.«

»Ja, das ergibt durchaus Sinn«, murrt Rayna und kickt den Sand. »Danke für die Erklärung.«

Das Handy klingelt. Die sichere Nummer leuchtet auf dem Display auf.

»Hey, Rachel.«

»Hallo, Süßer. Ich kann dir diesen Namen bis morgen früh beschaffen.« Sie gähnt.

»Habe ich dich geweckt? Tut mir leid.«

»Ah, du weißt doch, dass mir das nichts ausmacht, mein Äffchen.«

»Danke. Was ist mit Jersey?«

Sie lacht. »Tut mir leid, Süßer, aber Jersey steht nicht zum Verkauf. Und wenn’s anders wäre, würde es schon meinem Onkel Sylvester gehören.«

»Tja, dann werde ich dort ein Haus brauchen. Wahrscheinlich auch noch ein Auto.«

Er dreht sich von seiner Schwester weg, die aussieht, als würde sie gleich in Emmas arme Bluse beißen. Soll sie doch– solange sie ihm nicht an den Kragen geht.

Nach einer langen Pause sagt Rachel: »Ein Haus? Ein Auto? Was hast du denn in Jersey vor? Klingt ziemlich geheimnisvoll. Alles in Ordnung?«

Er versucht, genügend Abstand zwischen sich und seine Schwester zu bringen, bevor er flüstert: »Ich… ich werde dort vielleicht eine Weile zur Schule gehen.«

Stille. Er überprüft das Display, ob er noch Empfang hat. »Hallo?«, flüstert er.

»Bin noch dran, Babe. Du hast mich einfach, ähm, überrascht, das ist alles.« Sie räuspert sich. »Also, ähm… welche Art von Schule? Highschool? College?«

Er schüttelt den Kopf samt Telefon. »Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist…«

»Sie? Du kaufst ein Haus und ein Auto, um ein Mädchen zu beeindrucken? Oh, ich glaub, ich fall in Ohnmacht.«

»Nein, so ist das nicht. Nicht direkt. Würdest du bitte aufhören zu kreischen?«

»Oh, nein, nein, nein, ich werde nicht aufhören zu kreischen. Ich komme mit. So was ist meine Spezialität.«

»Auf keinen Fall«, sagt er und fährt sich mit der Hand durchs Haar. Rayna ergreift seinen Arm und formt »Leg sofort auf« mit den Lippen. Er scheucht sie weg und bekommt ein Knurren als Antwort.

»Oh, bitte, Galen«, sagt Rachel mit sirupsüßer Stimme. »Du musst mich mitnehmen. Und außerdem brauchst du eine Mutter, wenn du dich bei einer Schule anmelden willst. Und du hast keine Ahnung, wie man Klamotten einkauft. Du brauchst mich, mein Äffchen.«

Er knirscht mit den Zähnen, zum Teil, weil Rayna ihm den Arm verdreht und er fast bricht, zum Teil, weil Rachel recht hat– er hat keinen Schimmer, was er da tut. Er schüttelt seine Schwester ab und kickt mit Sand nach ihr, bevor er weiter den Strand hinuntergeht.

»Na schön«, sagt er. »Du kannst mitkommen.«

Rachel kreischt und klatscht dann in die Hände. »Wo bist du? Ich hol dich ab.« Erst jetzt fällt Galen auf, dass sie überhaupt nicht mehr müde klingt.

»Ähm, Dr. Milligan sagte: Destin.«

»Okay. Wo ist Destin?«

»Er sagte Destin, und er sagte Florida.«

»Okay, verstehe. Lass mich mal sehen…« Er hört ein Klicken im Hintergrund. »Okay, es sieht so aus, als müsste ich fliegen, aber ich kann morgen da sein. Kommt Rayna auch mit?«

»Nicht in einer Million Jahren.«

Rayna reißt ihm das Handy aus der Hand, springt zur Seite und rennt damit davon, während sie hineinbrüllt: »Du kannst darauf wetten, dass ich mitkomme! Und bring mir wieder dieses Zitronenkeks-Dings mit, ja, Rachel? Und etwas von diesem glänzenden Zeug, das ich mir auf die Lippen schmieren kann, wenn sie zu trocken werden…«

Galen massiert sich die Schläfen mit den Fingerspitzen und grübelt darüber nach, was er da eigentlich tut.

Einen Moment lang zieht er ernsthaft in Erwägung, Emma lieber zu entführen.

5

Ein unliebsamer Morgen graut diesig vor den Erkerfenstern im Wohnzimmer. Ich stöhne und ziehe mir die Decke über den Kopf, während ich in das stoische Gesicht der Standuhr in der Ecke blicke. Ich habe mir das Wohnzimmer zum Schlafen ausgesucht, weil es der einzige Raum im Haus ist, in dem nur eine Uhr steht. Die ganze Nacht über habe ich die Treibholzuhr bewundert und mir nicht gestattet, auf ihr Ziffernblatt zu gucken. Das letzte Mal habe ich um zwei Uhr morgens versagt. Jetzt ist es sechs Uhr und ich habe zum ersten Mal seit Chloes Tod vier Stunden am Stück geschlafen.

Außerdem verrät mir die Uhr, dass in zwei Stunden der erste Tag meines Abschlussjahres beginnt. Dafür bin ich nicht bereit.

Ich werfe meine Decke beiseite und richte mich auf. Das Erkerfenster zeigt mir, dass es draußen nicht richtig hell und nicht richtig dunkel ist, sondern grau. Es sieht kalt aus, aber ich weiß, dass es das nicht ist. Der Wind wispert durch das Dünengras hinter unserer Veranda, bis es sich bewegt wie eine Gruppe von Hula-Tänzerinnen. Ich frage mich, wie das Meer an diesem Morgen aussieht. Zum ersten Mal seit Chloes Tod beschließe ich nachzusehen.

Ich öffne die gläserne Schiebetür und werde von einer warmen Augustbrise begrüßt. Ich springe von der letzten Stufe der Veranda und meine nackten Füße sinken in den kühlen Sand. Es ist ein Privatstrand. Ich schlinge die Arme um mich und schlage den Weg zwischen den beiden riesigen Dünen vor unserem Haus ein. Dahinter liegt ein kleiner Hügel, gerade groß genug, um mir den Blick vom Wohnzimmer auf den Ozean zu versperren. Hätte ich letzte Nacht in meinem Zimmer geschlafen, hätte ich mich auf meinem Balkon im zweiten Stock im Sonnenaufgang wärmen können.

Aber mein Zimmer ist voller Dinge, die mich an Chloe erinnern. Es gibt nichts auf meinen Regalen, auf meinem Schreibtisch oder in meinem Schrank, was nicht irgendwie mit ihr zu tun hätte. Auszeichnungen, Bilder, Make-up, Kleider, Schuhe, Stofftiere. Selbst mein Bettzeug ist eine gesteppte Collage von Bildern aus unserer Kindheit, die wir gemeinsam für ein Schulprojekt gebastelt haben. Würde ich alles aus meinem Zimmer werfen, was mich an Chloe erinnert, wäre das Zimmer ziemlich leer.

Genauso fühle ich mich jetzt.

Ich bleibe einige Schritte vor dem nassen Sand stehen, lasse mich fallen und ziehe die Knie an die Brust. Das Meer am Morgen ist ein großartiger Gefährte, wenn man allein sein will. Es besänftigt und tröstet und stellt keine Fragen. Im Gegensatz zur Sonne. Je höher sie steigt, desto mehr erinnert sie mich daran, dass sich die Zeit nicht anhalten lässt. Man kann ihr nicht entfliehen. Sie schleicht dahin, ganz gleich, ob man eine Standuhr aus Treibholz betrachtet oder die Sonne.

Mein erster Schultag ohne Chloe ist angebrochen.