8,99 €

Mehr erfahren.

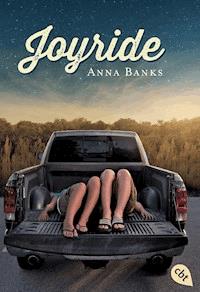

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Die schüchterne Carly und der Draufgänger Arden – Gegensätze, die sich eigentlich so gar nicht anziehen. Dennoch verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander – der Beginn einer leidenschaftlichen Love-Story. Und eines gefährlichen Abenteuers. Denn sowohl Carly als auch Arden hüten ein brisantes Familiengeheimnis, dessen Enthüllung zu einem atemberaubenden Wettlauf gegen die Zeit führt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Foto: © Anna Banks

DIE AUTORIN

Anna Banks ist die Autorin der New-York-Times-Bestsellerreihe Blue Secrets (Der Kuss des Meeres,Das Flüstern der Wellen und Der Ruf des Ozeans). Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Crestview, Florida.

Von der Autorin sind außerdem bei cbt erschienen:

Blue Secrets – Der Kuss des Meeres (Band 1, 30879)

Blue Secrets – Das Flüstern der Wellen (Band 2, 30915)

Blue Secrets – Der Ruf des Ozeans (Band 3, 31005)

Anna Banks

Joyride

Aus dem Englischenvon Michaela Link

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. Auflage

Deutsche Erstausgabe August 2016

© 2015 by Anna Banks

Published by arrangement with Feiwel & Friends. All rights reserved.

Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Joyride« bei Feiwel and Friends Books, an imprint of Macmillan, New York.

© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe

cbt Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Aus dem Englischen von Michaela Link

Lektorat: Julia Przeplaska

Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press LLC durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.

Umschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen unter Verwendung des Originalumschlags (Jacket art © 2015 by Jonathan Barkat · Jacket design by Anna Booth)

jb · Herstellung: AnG

Satz: Buch-Werkstatt, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-16750-9V001

www.cbt-buecher.de

Für Jason, meinen Ehemann,

der seit Highschooltagen

mein Komplize ist

Kapitel 1

Mr Shackleford kommt durch die Ladentür in den Breeze Mart geschlurft und lässt die Glöckchen klingen, die an einer Samtschnur von der Klinke hängen.

Bitte, sterben Sie nicht während meiner Schicht.

Bitte, sterben Sie nicht während meiner Schicht.

Bitte, sterben Sie nicht während meiner Schicht.

Er ist einer meiner Stammkunden – vielleicht sogar der Stammkunde – und einer der wenigen, die nach ein Uhr morgens hereinkommen. Ich warte mit dem Fegen und Wischen immer, bis er wieder gegangen ist. Ich schaue auf die Uhr: ein Uhr siebenunddreißig.

Pünktlich.

Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich mit dem Wischen warte: Mr Shackleford ist die menschliche Version von altbackenem Brot. Er ist verschrumpelt – siebzig Jahre alt mit einem schuppigen Äußeren, an den Rändern verkrustet, vor allem rund um die trüben Augen mit dem grauen Star. In seinem Inneren zersetzen langsame chemische Reaktionen, was früher einmal weich, biegsam und wahrscheinlich angenehm war (ich sage wahrscheinlich, denn da, wo alte Menschen gerne mal Zornesfalten haben, hat Mr Shackleford Lachfalten). Das Einzige, was ihn am Leben erhält, ist der Alkohol; das liegt vermutlich an dessen konservierender Wirkung. Und der Alkohol ist auch der Grund dafür, dass er Gang vier bisweilen mit der Herrentoilette verwechselt.

Als er an der Kasse vorbeikommt, wo ich meine Mathesachen ausgebreitet habe, nickt er mir zu, was den Rückschluss zulässt, dass er heute einigermaßen klar im Kopf ist – und wahrscheinlich nicht neben das Dörrfleisch pinkelt. Er fummelt auch nicht am Reißverschluss seiner Tarnhose herum – normalerweise das erste Zeichen dafür, dass ich ihn unverzüglich zur Toilette dirigieren sollte.

Ich höre ihn den letzten Gang entlangschlurfen und wieder zurückkommen; diesmal begleitet ihn das schwappende Geräusch einer Flasche Wodka. Ich versuche, meine Bücher wegzuräumen, bevor er die Theke erreicht, aber ich bin zu langsam; er stellt die Flasche auf meinen Schmierzettel aus Millimeterpapier, sodass sie die Linien vergrößert, die ich zehn Sekunden zuvor gezeichnet habe.

»’n Abend, Carly«, sagt er. Ich weiß, dass er getrunken hat, ich kann es riechen, aber er nuschelt noch nicht. Er mustert die Bücher und Papiere vor mir. »Mathe, das ist gut. Mit Mathe wirst du es im Leben weit bringen.«

Ich merke, dass er sich für die Frage der Nacht rüstet. Ganz gleich, in welchem Stadium der Trunkenheit er sich befindet, er wird immer philosophisch, bevor er den Wodka bezahlt. Ich weiß, dass er denkt, ich würde an den Fragen scheitern, aber das ist okay. Ich lebe in der wirklichen Welt, nicht auf einer alkoholbedingten Euphoriewolke. Gestern Nacht lautete die Frage: »Ist es besser, krank und reich zu sein oder gesund und arm?« Natürlich musste ich einige Punkte klären, wie zum Beispiel, wie krank und wie reich und wie arm. Sehr krank, sehr reich, sehr arm, lautete seine Antwort.

Also verkündete ich, dass es das Beste wäre, sehr krank und sehr reich zu sein. Auf diese Weise könne man sich die beste nur vorstellbare Pflege leisten, und wenn man sterbe, könne man seinen Lieben mehr hinterlassen als ein gebrochenes Herz und die Rechnung vom Bestatter. In diesem Land ist es nur ein Ideal, über gesund und arm hinauszugelangen. Die meisten armen Menschen haben gar keine Zeit, über dieses Ideal auch nur nachzudenken, weil sie zu beschäftigt damit sind, Essen auf den Tisch zu bringen oder dafür zu sorgen, dass das Licht weiter brennt.

So wie ich und mein Bruder Julio.

Ja, das klingt nach einer pessimistischen Lebenseinstellung, bla, bla, bla. Aber Pessimismus und Realismus hat man schnell miteinander verwechselt. Und für gewöhnlich sind die Realisten die Einzigen, die das erkennen.

Mr Shackleford blättert in seinem schmutzigen Geldbeutel mit dem Camouflage-Muster, der immer voller Hundertdollarnoten ist, und zieht einen Zwanziger heraus. Es ist wahrscheinlich der einzige, den er in diesem fetten Ding hat. Ich gebe ihm das Wechselgeld, das gleiche wie jede Nacht, und er steckt die Scheine ein, legt aber die sieben Cent in die Schale vor der Kasse. Ich stecke seine neue Flasche in eine braune Papiertüte und mache mich für die Frage bereit.

Er klemmt sich seinen Einkauf unter den Arm. »Ist es möglich, wirklich glücklich zu sein, ohne jemals wirklich arm gewesen zu sein?«

Ich verdrehe die Augen. »Es ist nicht nur möglich, Mr Shackleford. Es ist sogar wahrscheinlich.« Okay, ich mag diese Diskussionen. Mr Shackleford ist ein angenehmer Gesprächspartner. Er ist unvoreingenommen und ich halte ihn auch nicht für einen Rassisten. Die meisten Leute sagen nicht einmal was, wenn sie bei mir an der Kasse bezahlen. Ich weiß, dass ich durch und durch mexikanisch aussehe – nicht einmal halb mexikanisch, einfach richtig mexikanisch, wie frisch von der Grenze. Aber in dem Punkt irren sie sich. Ich komme nicht direkt von der Grenze. Ich bin hier geboren, in Houghlin County, Florida.

Ich bin US-Amerikanerin. Genau wie Julio.

Mr Shackleford hat mich nie wie etwas anderes behandelt. Er verhält sich, als ob ich ihm ebenbürtig wäre, was gleichzeitig ein bisschen seltsam und ein bisschen cool ist – dass ich mit meinen sechzehn Jahren einem reichen, alten Mann ebenbürtig sein könnte.

Mr Shackleford schürzt die Lippen. »Glück kann man nicht kaufen.« Das ist die Wurzel all unserer Diskussionen und seine übliche Erwiderung.

Ich zucke die Achseln. »Arm zu sein hat noch keinem Spaß gemacht.«

Er kichert. »Einfachheit hat ihre Vorzüge.«

»Arm zu sein ist nicht dasselbe, wie einfach zu sein.«

Und er weiß mit Sicherheit, wie scheinheilig das aus seinem Mund klingt. Schließlich wird er sich gleich in seinen brandneuen, riesigen Pick-up hieven und zu dem Haus auf der Plantage seiner Familie fahren. Er wird wahrscheinlich ein wenig fernsehen, bevor er in sein nächtliches Wodkakoma gleitet. Klingt für mich wie die Definition von Einfachheit.

Aber arm ist er todsicher nicht.

Außerdem kann alles wirklich kompliziert werden, wenn man so arm ist, dass man sich entscheiden muss, welche Rechnung man bezahlen soll – Strom oder Wasser? – und welche nicht. Wenn man seiner Familie nicht genug Geld schicken kann, ohne selbst einige Mahlzeiten auszulassen. Wenn die Schule einen zwingt, einen Taschenrechner zu kaufen, der über hundert Dollar kostet, nur um einen Mathekurs zu belegen – und man sich ohne den Mathekurs nicht für das Stipendium qualifizieren kann, auf das man vom ersten Tag an hingearbeitet hat.

Arm zu sein ist alles andere als einfach.

»Inwiefern soll Armut kompliziert sein?«, drängt er weiter. Er zählt an drei Fingern ab: »Arbeiten. Essen. Schlafen. Für etwas anderes haben die Armen keine Zeit. In dieser Einfachheit liegt eine Art Frieden. Ein Frieden, den die Reichen niemals kennen werden. Warum? Wegen der Dramen, Miss Vega. Höhere Steuern. Mehr Exfrauen. Eine Fülle von Gerichtsprozessen. Lange, quälende Familienferien mit Stieffamilien von Stieffamilien. Die Versklavung durch entsetzliche Modetrends …«

Die Liste steigert sich ins Lächerliche. Ganz zu schweigen davon, dass Mr Shackleford wohl kaum jemals das Opfer eines Modetrends gewesen ist. Tatsächlich sieht es so aus, als hätte er Mode zuletzt um das Jahr 1972 zur Kenntnis genommen – und diese Kenntnisnahme scheint sich auf das zu beschränken, was damals bei Hinterwäldlern in Sachen Flanellhemden gerade so angesagt war.

»Mag schon sein«, falle ich ihm wenig beeindruckt ins Wort.

Er grinst. »Ich höre ja gar kein Gegenargument, Miss Vega.« Er nimmt das Päckchen unter dem Arm hervor und streift die Papiertüte von der Flasche. Dann heftet er den Blick auf den Schraubverschluss und dreht ihn langsam auf. »Machen Sie mir eine Liste, die meiner eigenen entspricht. Beweisen Sie, dass das Leben eines armen Menschen so schrecklich ist.« Er nimmt einen Schluck und wartet auf meine Antwort.

Und plötzlich möchte ich nicht mehr darüber reden.

Ich weiß, dass Mr Shackleford wohlhabend ist. Jeder weiß das. Und ihm sollte klar sein, dass ich nicht die Friedhofsschicht an einer Tankstelle übernehme, weil meine Familie Hundertdollarscheine als Toilettenpapier benutzt. Dieses Gespräch ist persönlich geworden. Oder etwa nicht? Ich meine, seine Liste ist voller Dinge, die längst über das Leben der Reichen und Berühmten bekannt sind. Die ganzen Dramen, die sie veranstalten. Das kriegt doch jeder mit.

Aber die Liste für Arme? Das ist eine andere Geschichte. Die Medien berichten selten über das glamouröse Leben in Armut. Dieses verborgene Juwel der Wahrheit dürfen nur die Armen polieren. Damit die Liste authentisch ist, kann sie nur aufgrund von Erfahrungen aus erster Hand erstellt werden.

Mr Shackleford fragt also nicht, was ich über arme Menschen weiß. Er fragt mich nach mir. Er fragt, wie schlimm meine Lebensumstände sind. Meine, ganz persönlich. Zumindest kommt es mir so vor. Und es gefällt mir nicht. Vorher war es, als seien wir einander in diesen Gesprächen ebenbürtig. Ich bezweifle, dass es jemals wieder so sein wird. Sind die Gespräche die ganze Zeit über persönlich gewesen? Waren sie nur ein Versuch, um … ja, um was genau zu bewirken? Dass ich zugebe, dass ich arm bin?

Oder sehe ich das verkehrt?

Ich hoffe nur, dass er mich nicht zu seinem Wohltätigkeitsprojekt machen will. Ich könnte niemals etwas von ihm annehmen. Wie erklärt man jemandem, dass man mit dem Bedürfnis nach Selbstständigkeit geboren wurde? Und außerdem sollte Mr Shackleford das merken.

Frag ihn, ob er Hilfe braucht, zu seinem Truck zu kommen, flüstere ich mir zu. Aber ich verkneife mir die Frage.

»Ich muss wieder an die Arbeit«, sage ich stattdessen.

Ein Glitzern der Enttäuschung schimmert in seinen Augen auf, eine Reaktion, die durch den Alkohol verlangsamt wird. Ich habe die Frage der Nacht noch nie zuvor verschmäht.

»Natürlich.« Mit zittrigen Händen schraubt er den Verschluss wieder auf die Flasche und stellt sie in die jetzt zerknitterte braune Tüte. »Dann ein andermal.«

Kein anderes Mal, will ich sagen. Theorie ja, Persönliches nein. Stattdessen nehme ich ihm die Tüte ab und drehe den oberen Rand für ihn zusammen, als würde das verhindern, dass die Flasche herausfällt.

»Danke.« Er klopft nachlässig mit den Fingern auf die Theke. Ich glaube, dass er noch etwas sagen möchte, und rüste mich, ihn abzuwürgen, aber nach einigen Sekunden bemerkt er: »Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Miss Vega.«

»Ihnen auch, Mr Shackleford.«

Die Glöckchen an der Ladentür schlagen heftig gegeneinander, als er den Verkaufs- und Kassenraum verlässt. Ich beobachte, wie er mit einer Hand in seiner Tasche nach den Autoschlüsseln tastet. Ich bin unentschlossen, ob ich rausgehen und ihm helfen soll oder ob ich mit meiner Matheaufgabe weitermachen soll. Wenn ich rausgehe, würde er schneller von hier verschwinden, es könnte aber auch zu einem weiteren Gespräch wie dem von vorhin führen, das mir plötzlich unbehaglich geworden ist.

Mathe gewinnt.

Als ich nach zwei Minuten immer noch nicht gehört habe, wie der Motor von Mr Shacklefords Truck brüllend zum Leben erwacht, schaue ich auf – und wünschte, ich hätte es nicht getan. Aber manche Dinge kann man nicht ungesehen machen.

Das Herz schlägt mir bis zum Hals, und ich schlucke, als ich Mr Shackleford sehe. Er drückt sich gegen seinen Truck. Seine Hände sind erhoben und zittern beinahe so stark wie seine Knie, die sich aneinanderpressen, als müsse er dringend wohin. Der Mann, der ihm ein Gewehr vor die Nase hält, ist groß – oder vielleicht soll ihn der Cowboyhut, den er trägt, so wirken lassen. Er hat sich ein altes blaues T-Shirt wie ein Tuch vors Gesicht gebunden. Ich kann noch nicht einmal seine Ohren sehen. Was immer er zu Mr Shackleford sagt, muss er flüstern; ich habe noch keine Silbe des Wortwechsels gehört. Ich kann nur sehen, wie sich das Tuch synchron zu einem sehr ernsten Gespräch bewegt und dass Mr Shackleford antwortet. Mr Shacklefords Mund bebt, wenn er spricht.

Er könnte direkt vor dem Laden einen Herzinfarkt bekommen.

Während meiner Schicht.

Die gute Nachricht ist, ich bin klein. Ich könnte mühelos nach der Schrotflinte unter der Ladentheke greifen, indem ich einfach nur die Arme sinken lasse.

Die schlechte Nachricht ist, ich kann nicht schießen, und die Chancen, dass ich zielen kann, bevor ich erschossen werde, sind gering bis nicht vorhanden. Außerdem bin ich noch nie zuvor ausgeraubt worden.

Nicht dass ich jetzt ausgeraubt werden würde. Tatsächlich scheint der Räuber an mir bzw. dem Laden überhaupt kein Interesse zu haben. Ich stelle entweder keine Bedrohung dar, oder er weiß, dass in Mr Shacklefords Brieftasche mehr Geld ist als in meiner Kasse. Ich komme zu dem Schluss, dass dieser Kerl entweder der dümmste Verbrecher der Welt ist, weil er mir den Rücken zukehrt, oder dass ich die dümmste Angestellte der Welt bin, weil ich nicht durch die Hintertür laufe und die Polizei rufe. Es ist nur so, dass ich die Zeit, die ich zum Wegrennen und um die Cops zu rufen, brauche, besser damit verbringen sollte, Mr Shacklefordzu helfen. Und zwar jetzt. Oh Gott.

Spiel nicht die Heldin.

Aber ich bin keine Heldin. Ich bin einfach nur ein Mensch.

Ich schnappe mir die Schrotflinte und schwinge mich damit über die Theke, wodurch meine Hausaufgaben sich mit einem dumpfen Aufprall über den Boden verteilen. Ich setze mich fast auf den Hintern, als ich auf einem der verstreuten Blätter ausrutsche, und stoße einen jämmerlichen kleinen Schrei aus.

Der Räuber richtete seine Aufmerksamkeit ruckartig auf mich, und das improvisierte Tuch verbirgt alles außer der Überraschung in seinen Augen, als er mich erblickt: ein eins sechzig großes Mädchen mit wildem Blick, das zittrig den Lauf einer Waffe auf ihn richtet und hofft, dass der Finger auf dem Abzug liegt – oder auch nicht …

Meine Beine laufen unwillkürlich zur Tür, stürmen hindurch und lassen die Glöckchen wütend bimmeln. Ich bin auch nicht so anmutig wie in den Filmen, wenn ein organisiertes SWAT-Team in eine Geiselnahme hineinplatzt. Ich renne unbeholfen wie ein Vogelstrauß in Stiefeln und bin so koordiniert wie eine benommene Fliege, nach der gerade jemand geschlagen hat. Aber das hält mich nicht auf, im Gegenteil. »Runter auf den Boden«, brülle ich, überrascht, dass meine Stimme nicht genauso zittert wie ich. »Oder ich puste Ihnen ein Loch in den … ich werde auf Sie schießen!«

Da ich mich nicht entscheiden kann, welcher durchlöcherte Körperteil ihm am meisten Angst machen würde, entschließe ich mich für Direktheit. Direktheit ist ohnehin meine Spezialität.

»Jetzt hör mal«, sagt der Mann, und ich könnte schwören, dass ich diese Stimme schon mal gehört habe. Ich mustere die Augen, die sich über dem Rand des Tuchs weiten, aber wegen der blauen Neonreklame für Bier im Fenster hinter uns kann ich die Farbe nicht erkennen. Und es ist absolut unmöglich, aus seinen verborgenen Zügen ein Gesicht zu formen. »Immer mit der Ruhe«, sagt er gelassen, als sei ich diejenige, die einen hilflosen alten Mann vor seinem Truck in die Enge getrieben hat. »Ich tu dir nichts. Das hier geht nur mich und ihn etwas an.«

Zu meiner Überraschung und meinem Entsetzen trete ich einen Schritt vor. »Ich habe gesagt, runter auf den Boden. Sofort.«

Wow, ich werde sterben. Was ist, wenn dieser Kerl auf Bluffs allergisch reagiert? Was ist, wenn er mich zwingt, abzudrücken? Ich weiß nicht mal, ob die Waffe gesichert ist. Dios mio, ich weiß nicht mal, ob die Waffe überhaupt eine Sicherung hat.

Der Räuber denkt mehrere schreckliche Sekunden lang nach, dann richtet er die Waffe auf meinen Kopf und macht drei bedrohliche Schritte auf mich zu. Ich weiche zurück und hasse mich dafür, dass ich so ein Feigling bin. Ich bleibe stehen, bevor ich gegen die Glastür des Ladens pralle.

»Du machst jetzt Folgendes«, erklärt er schroff. »Du wirst die Waffe da hinlegen, in den Laden zurückgehen und dich da drüben neben die Chips stellen, damit ich dich sehen kann.« Er gestikuliert mit dem Lauf der Waffe.

»Nein.«

Diese Erwiderung entlockt ihm ein Schnauben unter dem Tuch. »Unglaublich.«

»Sie legen Ihre Waffe hin.«Wenn er das für eine gute Idee hält, dann tue ich das auch. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, was ich machen soll, wenn er seine Waffe tatsächlich hinlegt. Ihn mit Kabelbindern von den Schachteln mit Schokoriegeln fesseln, die eingeräumt werden müssen?

»Du verrücktes Huhn. Bist du lebensmüde oder was?«

Oh Gott. Er erwartet scheinbar wirklich eine Antwort. »Ich … ich will nicht, dass Sie Mr Shackleford etwas antun.«

Er verdreht die Augen und sagt: »Also gut, leg die Waffe weg, und ich lasse ihn in Ruhe.«

Ich will die Waffe ja weglegen, wirklich. Ich will kooperieren. Ich will leben. Aber diese Waffe ist mein einziges Druckmittel. »Nein.«

Habe ich Nein gesagt? Habe ich gerade Nein gesagt?

»Na schön. Behalt die Waffe. Neuer Plan.« Er wischt sich mit dem Handrücken Schweiß von der Stirn. »Ich werde gehen. Und du wirst mich nicht daran hindern.«

»Ich rufe die Cops.«

»Wer bist du, verdammt noch mal? Hör zu, du weißt nicht, wie man eine Waffe abfeuert, das sehe ich. Und davon abgesehen weiß ich definitiv, wie man eine Waffe abfeuert, das ist ein entscheidender Vorteil. Wenn du auf mich schießt, schieße ich zurück. Verstanden?«

Als ich zögere, fügt er hinzu: »Wenn ich anfange zu schießen, ziele ich zuerst auf den alten Mann.«

»Nein!«, platze ich heraus. »Tun Sie das nicht.«

Er nickt. »Das werde ich auch nicht, solange du mich von hier verschwinden lässt.« Er macht zwei Schritte rückwärts, ohne die Waffe sinken zu lassen.

»Aber Sie haben uns noch gar nicht ausgeraubt«, sage ich. Laut. Idiota.

»Willst du mich verarschen? Du möchtest, dass ich dich ausraube?«

Ich hebe das Kinn ein wenig an. »Nun … es ist nur … warum sind Sie denn sonst hier?«

Er schüttelt den Kopf und weicht weiter zum Ende von Mr Shacklefords Truck zurück. Die Waffe hält er immer noch hocherhoben. »Du bist so verrückt wie ein Waschbär bei Tageslicht, weißt du das?«

Ich bin verrückt. Er hat recht. »Vergessen Sie das nicht, falls Sie jemals wieder hierher zurückkommen.«

Er rennt los und dreht mir den Rücken zu. Er sprintet davon, schwenkt scharf um und läuft zur Seite des Ladens. Ich brauche einen Augenblick, um zu begreifen, was er tut. Binnen weniger Atemzüge taucht er aus der Dunkelheit auf und tritt in die Pedale meines Fahrrads, als sei ein wütendes Wildschwein hinter ihm her. Er gerät ins Schlingern, als er versucht, mit einer Hand um die Waffe und der anderen am Lenker das Gleichgewicht zu halten.

Mein.

Fahrrad.

In diesem Moment hätte ich den perfekten Schuss. Wenn ich wüsste, wie man schießt. Und wenn die Waffe nicht gesichert wäre. Das heißt, falls sie gesichert ist.

Ich ziele trotzdem, drücke mir den Gewehrkolben wie ein Jäger an die Schulter und fantasiere darüber, den Hinterreifen meines Fahrrads in die Luft zu jagen. Darüber, diesen Kerl auf dem Asphalt auf die Fresse fallen zu lassen. Darüber, dass dieser dämliche Cowboy wie ein aufgeschreckter Vogel die Flucht ergreift.

Aber seine Silhouette verschwindet in die Nacht. Und der Moment ist vorbei.

Ich stoße einen gewaltigen Seufzer aus und drehe mich gerade rechtzeitig um, um zu sehen, wie Mr Shackleford zu Boden sinkt und dabei den Staub von seinem Truck wischt. Er sitzt mit ausgestreckten Beinen da und schaut zu mir hoch.

»Sie … Sie haben mir das Leben gerettet«, sagt er. Seine Stimme zittert, als sei ihm kalt.

Ich habe ihm tatsächlich das Leben gerettet. Das weiß ich. Ich habe uns beide gerettet.

Wenn Julio herausfinden würde, was ich getan habe, würde er mich umbringen. Heldentaten erregen Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit zieht Untersuchungen nach sich.

Und Untersuchungen enthüllen Geheimnisse.

Kapitel 2

Die Nacht war nicht so gelaufen, wie Arden sich das vorgestellt hatte. Es hätte einfach sein sollen – Onkel Cletus die Schlüssel abnehmen und ihn hoffentlich so erschrecken, dass er nie wieder betrunken Auto fuhr. Ein unkomplizierter Streich, der sich in eine Katastrophe verwandelt hat. Arden geht die Gründe durch, warum das so war.

Grund Nr. 1: Er hat nicht damit gerechnet, dass das Mädchen hinter der Theke so draufgängerisch sein würde. Sie hat eine verdammte Waffe auf mich gerichtet. Wer tut denn so was? Steht im Handbuch für Angestellte denn nicht, dass man sich waffenschwingenden Räubern unterwerfen soll, und das war’s dann? Aber nein. Dieses Mädchen – wie hieß es noch, Carla oder Carol oder so –, dieses Mädchen hat eine Schrotflinte hervorgeholt und ihm Ultimaten gestellt. Vielleicht hätte er sie im Unterricht genauer beobachten sollen, bevor er so eine Aktion plante. Aber die ganze Zeit über hatte sie schüchtern und unsicher gewirkt – ganz ohne jeden Ehrgeiz. Sie trug jeden Tag ein schlichtes T-Shirt und Jeans. Hob im Unterricht nie die Hand, sprach nie mit jemandem. Ungeschminkt, soweit Arden erkennen konnte. Verhielt sich zwischen den Kursen leise und unauffällig, als wolle sie nicht bemerkt werden. Wenn er sie nicht wegen dieses Plans sorgfältig beobachtet hätte, wäre ihm nicht aufgefallen, dass sie existierte. Teufel, sie hatten drei Kurse zusammen, und er hatte es bis letzten Dienstag nicht einmal gewusst.

Er war sich sicher, dass sie sich hinter die Theke ducken und ihn in Frieden seinen Onkel ausrauben lassen würde. Vielleicht hätte sie die Cops gerufen, aber er hatte dafür gesorgt, dass Deputy Glass – der fähigere diensthabende Deputy – mit einer anonymen Einbruchsmeldung in einem verlassenen Haus am Stadtrand beschäftigt war. Eigentlich hätte er so mit etwas Geschick Onkel Cletus zu Tode erschrecken können, ohne erwischt zu werden.

Nicht dass es Arden groß interessiert hätte, ob er erwischt wurde oder nicht. Sein Dad würde ohnehin nicht zulassen, dass Anklage gegen ihn erhoben wird. Vor allem wegen der Gründe für die Tat. Oder vielleicht würde er es doch zulassen. Vielleicht wäre es der Tropfen, der das Fass für seinen alten Herrn zum Überlaufen brächte. Vielleicht wäre es die eine Sache, die sein Vater nicht dulden würde.

Grund Nr. 2: Arden ist sich ziemlich sicher, dass er Carlas/Carols Fahrrad gestohlen hat. Es ist ein Mädchen-Mountainbike, nichts Tolles, und es hat neben dem Eingang des Breeze Mart gestanden. Er hätte wegrennen können, aber er hatte Angst, dass sie tatsächlich versuchen würde, auf ihn zu schießen, während er zu seinem Truck zurücklief, der etwa eine halbe Meile weiter an der Straße stand. Das Fahrrad war notwendig für seine Mobilität. Sogar für Leib und Leben, denn wer wusste schon, was diese Verrückte als Nächstes anstellte? Sie schien es selbst nicht zu wissen. Es war faszinierend, ihren Denkprozess zu beobachten. Und frustrierend, als ihm klar wurde, dass sie nicht die Absicht hatte, klein beizugeben. Er hatte all diese Zeit darauf verwandt – damit verschwendet –, einen Plan auszuhecken, der letztendlich gescheitert war.

Mit einem Stirnrunzeln kommt Arden schlitternd vor seinem roten Truck zum Stehen. Behutsam hebt er das Fahrrad des Mädchens auf die Ladefläche und legt es vorsichtig ab, damit es nicht verkratzt. Es ist schlimm genug, dass er es gestohlen hat. Wahrscheinlich fährt sie damit nachts nach Hause. Er hofft, dass ihre Eltern sie abholen werden. Und wenn nicht, fährt Glass montags Nachtstreife. Er wird der erste der beiden Deputys sein, der auf den Überfall reagiert – selbst mit seiner gefälschten Einbruchsmeldung. Das heißt, falls dieses Mädchen so vernünftig ist, die Polizei zu rufen. Wenn ja, wird Glass es bestimmt nach Hause fahren.

Arden legt den Gang ein und lenkt den Wagen vom Randstreifen auf die Straße. Ausnahmsweise einmal schnallt er sich an und fährt unter der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Er kann es sich heute Nacht nicht leisten, angehalten zu werden. Nicht, solange er noch das Überfallsoutfit trägt und das Fahrrad der Verkäuferin auf der Ladefläche seines Trucks hat. Nicht, solange seine Gedanken noch um diese Carla kreisen. Sie hat Mumm, so viel steht fest. Aber sie scheint ihn nicht zu zeigen, wenn sie in der Schule ist. Warum ist das so?

Grund Nr. 3: Warum hat sich Onkel Cletus wie eine Leiche verhalten, sobald eine Waffe ins Spiel kam? Was ist aus dem robusten alten Kerl geworden, der ihm und seiner älteren Schwester Amber früher immer diese ganzen schrecklichen Kriegsgeschichten erzählt hat? Darüber, wie er Kriegsgefangener in Vietnam war und von einer Tasse Reis am Tag gelebt hat, wie er regelmäßig verprügelt wurde und dann sofort nach seiner Rückkehr dieses County als Sheriff geleitet hat. Der härteste Sheriff in der Geschichte des Countys hätte doch anders reagiert! Arden hatte sich auf eine handfeste Auseinandersetzung vorbereitet, aber sein Onkel hat einfach die Wodkaflasche fallen lassen und war in Richtung Truck zurückgewichen. Vielleicht hatte er sich sogar in die Hose gemacht.

So viel dazu, dass Alkohol flüssiger Mut ist.

Arden fährt sich nervös mit der Hand durchs Haar. Vielleicht hat seine Mom recht. Vielleicht hat Onkel Cletus sich tatsächlich bereits fast totgetrunken. Was beunruhigend ist. Sein Onkel ist wie ein Vater für ihn. Er ist der Einzige, mit dem er wirklich reden kann.

Natürlich hätte ich, wenn er mir wirklich so nahesteht, schon viel früher angefangen, nach ihm zu sehen. Bin ich so besessen davon, Dad fertigzumachen, dass ich Onkel Cletus allein habe leiden lassen?

Ja, so ist es. Er weiß es. Während des vergangenen Jahres war es Ardens einziges Ziel gewesen, dem neuen Sheriff in der Stadt – dem geschätzten Sheriff Dwayne Moss – das Leben zur Hölle zu machen. Er war bereit, das Footballteam aufzugeben, das Baseballteam, seine Chancen auf ein Stipendium. All die Dinge, mit denen er auf Wunsch seines Vaters nach Ambers Tod weitermachen sollte. Aber das Einzige, was er weiterführen wollte, war seine Beziehung zu Onkel Cletus.

Arden versucht, sich an seinen letzten Besuch bei dem alten Mann zu erinnern, und kann es nicht. Und jetzt hat er ihn gerade mit seinem verbockten Tankstellenstreich einen Herzinfarkt beschert. Hat seinem Onkel binnen Sekunden Jahre seines Lebens genommen. Falls ihm überhaupt noch Jahre bleiben.

So wie er aussieht, hat Onkel Cletus an die Tür des Todes geklopft und geduldig darauf gewartet, dass er aufmacht. Ich muss diesen alten Knaben besuchen gehen, denkt Arden bei sich, als er in seine Einfahrt einbiegt.

Und irgendwie muss ich dieses Fahrrad zurückgeben.

Kapitel 3

Ich atme erst wieder, als Deputy Glass aus unserer sandigen Einfahrt fährt. Die Tatsache, dass er überhaupt darauf bestanden hat, mich nach Hause zu fahren, beschert mir fast ein Magengeschwür – wenigstens hat er das Blaulicht nicht eingeschaltet, als wir eingebogen sind. Meine einzige Rettung ist, dass zu dieser Uhrzeit in unserem Wohnwagenpark normalerweise niemand mehr auf ist. Nicht einmal Señora Perez, die ab und zu auf den Stufen ihres Wohnwagens eine nächtliche Zigarette genießt. Das ist der Vorteil, wenn man in einer engen Gemeinschaft hart arbeitender Einwanderer lebt – alle sind so müde, dass sie nachts schlafen. Und das ist gut so, da es wuchernder, unzuverlässiger Klatsch ist, der unser Nationalitätenbündel so fest zusammenhält. Selbst die Russen machen mit. Wie sich zeigt, kennt Tratsch keine Sprachbarrieren. Falls jemand wach gewesen wäre, um zu sehen, wie ich von einem Streifenwagen nach Hause gebracht werde … der Skandal hätte sich rasch in verschiedenen wilden Dialekten verbreitet.

Zu meiner Überraschung sehe ich ein schwaches Licht durch das Wohnzimmerfenster scheinen. Julio kann doch unmöglich wach sein. Ich gehe leise die Stufen hoch und schließe die Tür auf, dann ziehe ich mit einem Ruck am Griff. Die Kette ist vorgelegt; Julio hat mich ausgesperrt.

Weiß er, was heute Nacht passiert ist?

»Julio«, flüstere ich durch den Türspalt. »Lässt du mich rein?«

Ich höre Schritte auf dem hohlen Boden unseres Wohnzimmers, dann wird die Tür von innen zugezogen. Ich beiße mir auf die Unterlippe. Ich höre, wie mein Bruder die Kette aushakt und trete zurück, damit die aufschwingende Tür mich nicht von den Stufen wirft.

Julio begrüßt mich auf der Schwelle mit einem müden Lächeln. »Carlotta, warum kommst du so spät nach Hause? Hattet ihr heute Nacht Inventur?« Aber er geht bereits zurück in den Wohnwagen, zu den zwei Quadratmetern, die unser Vermieter als Küche bezeichnet. Ich springe die Stufen hinauf, ziehe die Tür hinter mir zu und schließe ab. Ein zartes, aber eindeutiges Gefühl der Erleichterung überkommt mich, als mir klar wird, dass ich vielleicht aus dem Schneider bin; wenn Julio den Polizeiwagen gesehen hätte, wäre er längst ausgerastet. Das ist das Gute an meinem Bruder, man weiß bei ihm immer, woran man ist.

Ich murmele zustimmend, bin aber trotzdem ein wenig gekränkt. Wenn er wach war und wusste, wie spät es ist – ich schaue auf die Uhr, die tatsächlich schon 4:37 anzeigt –, warum hat er dann nicht nachgefragt, wo ich stecke? Was, wenn ich keine Inventur hatte? Ich könnte irgendwo tot am Straßenrand liegen, und er würde es nicht wissen, weil er zu beschäftigt damit ist … ja, womit eigentlich? Und möchte ich angesichts der Umstände wirklich darüber reden?

Dann sehe ich ein Paar Beine in abgetragenen Jeans, das sich auf dem Küchenboden ausstreckt, die Stiefelspitzen zeigen zur Decke. Oh. »Hi, Artemio«, rufe ich und stelle meinen Rucksack auf die Theke.

Julio hat mir gesagt, dass Artemio, einer der alten Freunde unseres Vaters, vor der Arbeit vorbeikommen würde, um zu sehen, ob er die Spüle reparieren kann. Julio kann Rigipsplatten wie ein Profi anbringen, aber Klempneraufgaben liegen völlig außerhalb seiner handwerklichen Fähigkeiten. Und unter der Spüle tropft es nun schon seit ungefähr drei Wochen.

»Hola, Carlotta«, begrüßt mich Artemio mit gedämpfter Stimme unter dem Schränkchen. »Du kommst aber spät. Julio, bist du sicher, dass sie keinen Freund hat?« Er bedeutet Julio, ihm den Schraubenschlüssel zu reichen.

Julio sieht mich an. »Sie wird sich hüten, stimmt’s, Carlotta? Meine Schwester ist klug, Artemio.« Der Stolz in seiner Stimme lässt mich ein wenig den Kopf heben. »Sie weiß, dass Jungen Zeitverschwendung sind. Wir halten zusammen, nicht wahr, Carly?«

Es ist schön, ihn sagen zu hören, dass wir zusammenhalten, und nicht, dass er mich am Hals hat – denn so empfinde ich das. »Immer«, sage ich mit einem unterdrückten Gähnen. Ich weiß, dass ich hier nicht gebraucht werde, aber ich zögere trotzdem, den Raum zu verlassen; Julio ist nicht oft zu Hause. Sogar jetzt ist er schon fertig für den Tag; er und Artemio haben morgens eine Fahrgemeinschaft mit einigen Kollegen und werden in einer Dreiviertelstunde aufbrechen. Ich könnte mich eigentlich auch duschen und umziehen. Aber wir haben einen Gast. Gäste gehen vor, kann ich Mama sagen hören. »Möchtest du einen Kaffee, Artemio? Julio?« Ich schnipse meinem Bruder gegen den Arm. »Hast du dir schon Mittagessen gemacht?«

Julio lächelt. »Wir haben alles, was wir brauchen, bonita. Geh ins Bett.«

Mich jetzt noch mal hinzulegen wäre dumm. Vor allem, weil ich zusätzliche Zeit einrechnen muss, um zu Fuß zur Schule zu gehen.

»Du könntest heute blaumachen«, sagt Julio, als er mich zum dritten Mal gähnen sieht. »Schlaf dich aus für deine nächste Schicht diese Nacht. Es ist gut, dass du lange geblieben bist. Wir könnten das zusätzliche Geld gut brauchen.«

Julio war schon immer genau wie Mama der Meinung, dass Schule unwichtig sei. In diesem Moment, mit bleischweren Augenlidern, ist es schwer, ihm zu widersprechen. Aber eines Tages wird er stolz auf mein Durchhaltevermögen sein. Eines Tages werde ich ihm zeigen, dass das alles keine Zeitverschwendung war. Eines Tages werde ich ihm einen dicken Gehaltsscheck überreichen, den man sich nur mit einem Abschluss verdienen kann.

Und so gehe ich ins Badezimmer, um eine kalte Dusche zu nehmen.

Ich fühle mich wie leicht in der Mikrowelle gegarter Tod.

Ich lasse mich in der vierten Stunde zu Sozialkunde auf den Stuhl plumpsen und breite meine Bücher mit der Begeisterung eines Faultiers auf dem Pult aus. Ich winke Josefina schwach zu, die bereits ordentlich an ihrem Platz auf der anderen Seite des Raumes sitzt. Sie ist eins der Mädchen, die in meiner Gegend leben, aber außer in der Schule sehen wir uns kaum. Sie arbeitet auch und geht am Wochenende putzen. Schon allein deshalb hätten wir nie Zeit, etwas zusammen zu unternehmen – selbst wenn wir mehr gemeinsam hätten. Sie hat vier Brüder, daher steht sie auf Motorräder und Autoschrauben und andere Sachen, die mich nicht die Bohne interessieren. Unsere Konversation beschränkt sich für gewöhnlich auf ein »Hi«.

Genau dafür bin ich heute dankbar. Die wenigen Stunden, die ich normalerweise morgens zwischen meiner Schicht im Breeze und meiner ersten Unterrichtsstunde schlafe, sind dafür draufgegangen, Polizeiberichte auszufüllen – und mich davon zu überzeugen, dass mit Mr Shackleford wirklich alles in Ordnung ist. Oh, und nicht zu vergessen natürlich, dass ich in den Genuss gekommen bin, zu Fuß zur Schule zu gehen, anstatt mit dem Fahrrad zu fahren. Der Dank dafür gebührt dem Kerl mit der Knarre, von dem ich jetzt überzeugt bin, dass er high oder ein Psycho war – oder beides.

Dieser Mistkerl. Hat er etwa gedacht, ich würde ihn mit dem Fahrrad verfolgen und dann erschießen? Dass eine halbe Portion wie ich tatsächlich einem Typen nachjagen würde, der doppelt so groß ist wie sie, und das auf einem Fahrrad? Oder wollte er einfach nur irgendetwas mitnehmen, selbst wenn es kein Bargeld war? Klepto enloquecido.

Schlimmer ist, dass es unser einziges Fahrrad war. Julios Rad ist vor ein paar Wochen gestohlen worden und seitdem haben wir uns meins geteilt. Und jetzt ist es auch geklaut worden – eine Tatsache, auf die ich Julio noch nicht aufmerksam gemacht habe. Glücklicherweise war er durch Artemio abgelenkt, als Deputy Glass mich gestern Nacht nach Hause gebracht hat. Weil Deputy Glass ein großer Redner ist. Er hätte ausgeplaudert, was ich getan habe. Und mein Bruder hätte höflich genickt, dem Polizisten gedankt und mich dann gezwungen, Mama anzurufen, um ihr zu sagen, dass ich die ganze Familie in Gefahr gebracht habe, weil ich die Heldin spielen musste. Weil ich Aufmerksamkeit auf mich gelenkt habe.

Früher am Morgen ist mir noch nicht klar gewesen, wie viel Glück ich gehabt habe. Jetzt, nachdem ein limonadenbedingter Energieschub eingesetzt hat, kann mein Gehirn die Tatsachen mit einiger Klarheit verarbeiten. Und ich komme zu folgendem Schluss: Ich hätte so was von am Arsch sein können. Wenn Deputy Glass mich zur Tür gebracht hätte. Wenn Artemio nicht gerade da gewesen wäre.

Ich schiebe den Gedanken beiseite und versuche, nicht über Dinge nachzugrübeln, die hätten passieren können, aber nicht passiert sind. Dann nehme ich meinen Schulplaner heraus und trage eine Notiz für Samstag ein: auf den Flohmarkt gehen. Ich habe mindestens zehn Dollar in Vierteldollarstücken in meinem Erdnussbutterglas gespart. Ich wollte die Münzen für den Waschsalon aufheben, aber vielleicht lässt mich Señora Perez im Wohnwagen nebenan ihre Waschmaschine benutzen, wenn ich ihr im Gegenzug ein bisschen im Haushalt helfe. Sie hält ihren Wohnwagen tipptopp in Schuss, aber manchmal hat sie kleine Aufgaben für mich, wie Fotos neu zu arrangieren oder auf ihrer Parzelle Rasen zu mähen. Ich muss sie nur in der richtigen Stimmung erwischen. Immerhin ist sie schon so großzügig, mir ihr WLAN-Passwort für die Schulaufgaben zu geben. Aber wenn alles läuft wie geplant, werde ich auf dem Flohmarkt ein billiges Fahrrad finden – falls der Verkäufer bereit ist zu handeln.

Ich öffne mein Sozialkundebuch, in dem meine Hausaufgaben stecken. Gott sei Dank habe ich die gestern Nacht bei der Arbeit vor Mathe geschafft. Die anderen Schüler in meiner Reihe geben ihre Blätter ab, und gerade als ich dem Jungen vor mir auf die Schulter tippen will, dreht er sich um. Sein Blick ruht auf der Oberseite des Blattes, das ich ihm hinhalte.

»Hi«, sagt er. »Carly, richtig?«

Irgendwie schaffe ich es zu verhindern, dass mir der Unterkiefer runterklappt. Arden Moss weiß, wie ich heiße? Und wie widerlich ist es, dass mich das überhaupt interessiert? »Hi. Ja.« Ich gebe ihm den Stapel Blätter, die er entgegennimmt, ohne den Blick von mir abzuwenden.

»Ich habe gehört, du hattest eine harte Nacht.«

Das bringt mich erst mal aus der Fassung, und nicht nur, weil seine Augen so unglaublich grün sind. Ich hatte niemandem von dem Überfall erzählt. Dann fällt mir wieder ein, dass Arden der Sohn des Sheriffs ist. Anscheinend gehört Diskretion nicht zu den Grundsätzen seines Vaters. Ist das Thema beim Frühstück aufgekommen? Haben sie ihre Cornflakes gelöffelt und ganz beiläufig über den schrecklichsten Augenblick meines Lebens gesprochen?

Ich rutsche unbehaglich auf meinem Stuhl hin und her. Ich bin mir nicht sicher, warum Arden das interessieren sollte oder warum er meine Existenz zur Kenntnis nimmt. Er mag zwar nicht mehr der Star-Quarterback der Schule sein, aber er ist definitiv immer noch in aller Munde. Jetzt weiß ich auch, warum. Seine grünen Augen, sein honigfarbenes Haar, die Art, wie sich seine Oberarme wölben, ohne dass er den Bizeps anspannt. Er ist wirklich faszinierend.

Aber für faszinierend habe ich keine Zeit. »Es war … interessant«, antworte ich ihm. Vielleicht hört er auf, mit mir zu reden, wenn ich die Sache herunterspiele. »Aber nicht so schlimm, wie es sich anhört.« Was eine Lüge ist. Ich habe mit einer Waffe auf einen Fremden gezielt, der eine Waffe auf mich gerichtet hat. Noch schrecklicher kann es nicht werden. Frag Mr Shackleford. Er hat sich in die Hose gemacht.

Ardens Augen scheinen aufzuleuchten. »Ich habe gehört, dass du sehr mutig warst. Du hast den Typen zum Aufgeben überredet.«

Ich bin mir nicht sicher, was ich darauf sagen soll; tatsächlich habe ich dem Räuber Widerworte gegeben – ganz die idiota, die ich nun mal bin. Wenn ich Arden das erzähle, wird er bestimmt auf weitere Details drängen. Und dummerweise bin ich einfach keine gute Lügnerin. Señora Perez hat mir einmal gesagt, ich sei »übertrieben ehrlich«. Und so wie sie es gesagt hat, war extreme Ehrlichkeit in ihren Augen nichts Gutes. Na gut, ich hatte ihr damals gerade gesagt, dass ich nicht viel von der Wirkung ihrer Antifaltencreme sehe. Aber sie hat gefragt.

Mr Tucker rettet mich. Er steht vor Ardens Pult und räuspert sich, damit er ihn ansieht. Arden wirbelt auf seinem Sitz herum und überreicht ihm die Hausaufgaben. Mir fällt auf, dass er kein eigenes Blatt abgibt, aber vor allem bin ich froh, dass er das Thema nicht weiterverfolgt oder Mr Tuckers Geduld auf die Probe stellt. Schließlich ist Arden nicht dafür bekannt, dass er sich an Regeln hält.

Während des Unterrichts kann ich mich nicht beherrschen und starre Ardens breiten Rücken an. Das belanglose Gespräch mit unserem Schulstar hat mich ein wenig fasziniert und ich hasse es. Vorher war es leicht, ihn zu ignorieren; er war Arden Moss, der Unberührbare. Ich kannte meinen Platz auf der gesellschaftlichen Leiter – Scheiße, ich bin noch nicht mal auf der gesellschaftlichen Leiter –, und ich kannte seinen Platz. Aber jetzt, da er mit mir gesprochen hat, muss ich zugeben, dass er ein echter Mensch ist – und ich muss über all die Gründe nachdenken, warum Mädchen beim Klang seines Namens zu sabbern anfangen.

Daher konzentriere ich mich auf seine Fehler. Er ist der Sohn des Sheriffs. Das ist ein Fehler, weil das letzte Wahlprogramm des Sheriffs ausschließlich darin bestanden hat, illegale Einwanderer loszuwerden. Normalerweise interessiere ich mich nicht für Politik und solche Sachen, aber Julio hat die ganze Zeit davon geredet, und da wir sparen, um unsere Eltern zurück über die Grenze zu schmuggeln, schafft es eine unüberbrückbare Kluft zwischen Arden und mir.

Außerdem sieht Arden Moss besser aus als ich. Wahrscheinlich würde ich meine Zeit damit verbringen, neidisch auf seine makellose Haut zu sein, und das ist wirklich nicht gesund.

Und wer nennt seinen Sohn schon Arden? Ich finde, dass es ein schrecklich mädchenhafter Name für einen Jungen ist. Vielleicht, weil es so ähnlich wie »Garten« klingt, und das erinnert mich an rosa Blumen und so.

Als die Glocke läutet, habe ich all seine Fehler so weit hochgeschaukelt, dass ich richtig angewidert von ihm bin. Und das ist viel bequemer, als fasziniert zu sein.

Kapitel 4

Carly Vega.

Carly Vega.

Furchtlose Carly Vega.

Arden bekommt sie nicht aus dem Kopf. Gott, sie würde aus vielen Gründen die perfekte Komplizin abgeben. Sie hatte versucht, ihn davon zu überzeugen, dass der Überfall sie kalt ließ, aber ihr Gesicht erzählte eine andere Geschichte; im besten Fall ist sie eine schrecklich schlechte Lügnerin. Aber das Wichtigste, was er aus dem Gespräch in Sozialkunde mitgenommen hat, ist, dass sie während seines Streichs tatsächlich Angst hatte – und sie hat die Sache trotzdem selbst in die Hand genommen. Was wiederum bedeutet, dass sie erstens Onkel Cletus mag – und das bringt ihr Sympathiepunkte ein – und dass sie zweitens in Angstsituationen instinktiv richtig reagiert – was ihr Respektpunkte einbringt.

Er lehnt an der Küchentheke und nippt an seinem Kaffee. Jetzt meint er, dass er sie nur noch davon überzeugen muss, dass sie wie geschaffen dazu ist, seine Komplizin zu sein. Dass sie das Zeug dazu hat. Mehr noch, er muss sie von dem Grund überzeugen, warumsie mit ihm auf die dunkle Seite wechseln soll. Im Moment wirkt sie ein wenig zugeknöpft – sogar richtig anständig. Aber ihm ist klar, dass sie nur so tut. Ihr Mund sagt etwas anderes als ihre Augen. Über ihre Lippen kommen belanglose Höflichkeiten. Aber ihre Augen! Als Erstes ist ihm an ihnen aufgefallen, dass sie die Farbe seines Lieblingskaffees im Winter haben. Doch es hat nicht lange gedauert, bis ihm klar geworden ist, dass sie voller Sarkasmus sind. Schelmisch. Und ein klein wenig stolz.

Ihr ist wahrscheinlich nicht einmal bewusst, wozu sie fähig ist. Und Arden hat vor, das zu ändern.

»Guten Morgen, mein Schatz«, sagt seine Mutter und schreckt ihn aus seinen Gedanken auf. Der heiße Kaffee schwappt über und verbrennt ihm die Hand. Sie hält inne. Sekunden später verstummt auch das Rascheln ihres seidenen Morgenmantels. Nur ein Anflug von Reue glitzert in ihren hohlen Augen. »Entschuldige«, murmelt sie. Sie nimmt sich eine Tasse Kaffee und setzt sich auf einen Barhocker an der Kücheninsel, um mit leerem Blick auf den Kühlschrank zu starren.

Arden erinnert sich an eine Zeit, als sie ihm geholfen hätte, den Kaffee mit einer Handvoll Küchentücher vom Boden aufzuwischen. Damals hätte sie noch einen Aufstand wegen der kleinen Verbrennung gemacht und ihn wahrscheinlich wegen seiner unordentlichen Haare zurechtgewiesen, während sie schon halb aus der Tür auf dem Weg zu irgendeinem gesellschaftlichen Ereignis war. Aber all das änderte sich, als Amber krank wurde, und hörte ganz auf, als sie starb.

Seit diesem Tag schien alles, was Sherry Moss zu einer Mutter machte, in ihr zu vertrocknen und in der unter schweren Medikamenten stehenden Heimatlosen zu verschwinden, zu der sie geworden war. Arden wirft die nassen Papiertücher in den Mülleimer. »Hat Dad dir gestern Abend deine Medizin gegeben?«

»Ich glaube schon. Ich kann mich nicht erinnern.« Arden weiß, dass sie eine Handvoll Pillen nimmt, damit sie schlafen kann. Aber sie schaden auch ihrem Gedächtnis. Ganz zu Anfang, kurz nach Ambers Tod, hat sie Ardens Arzt gebeten, ihm ebenfalls ein Rezept auszustellen, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er nicht schlief. Aber Arden hat ihr Angebot nicht angenommen und die Pillen stattdessen ins Klo geworfen.

»Warum gehst du nicht wieder ins Bett?«

Sie schenkt ihm ein kleines Lächeln. Es sagt deutlich, dass ihr nicht nach Reden zumute ist. Sie zwingt dieses Lächeln häufig auf ihr Gesicht. »Ich werde heute Morgen nach deinem Onkel Cletus sehen.«

Oh, in diesem Zustand sollte sie wirklich nicht Auto fahren. »Cletus braucht deine Hilfe nicht. Er ist so hart wie eine Kokosnuss. Du solltest wieder ins Bett gehen.«

Seine Mutter sieht ihm direkt in die Augen. »Du willst über Dinge reden, die getan werden sollten, ja?«

Jetzt geht das schon wieder los. Tief in ihrem Innern regt sich also doch noch gelegentlich der Geist einer Mutter, und der fühlt sich verpflichtet, ihm zu sagen, dass er wieder dem Footballteam beitreten sollte, um seinen Vater glücklich zu machen. Dass er wieder anfangen sollte, auf seine Noten zu achten. Dass er sich überhaupt um irgendetwas kümmern sollte, Punkt. »Touché«, antwortet er und hebt zum Zeichen seiner Kapitulation die Hände. Er möchte dieses Gespräch genauso wenig führen wie sie. In Wahrheit bezweifelt Arden, dass sie wirklich an seinem Leben Anteil nimmt, sie versucht einfach, die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was sie als ihr eigenes Versagen ansieht. Vielleicht macht sie auch einfach die Schimpftiraden seines Vaters nach.

»Früher hast du immer gern Football gespielt«, sagt sie, mehr zu sich selbst als zu ihm. Sie nimmt noch einen Schluck von ihrem Kaffee, als würde sie den Gedanken und das Gespräch für sich abschließen. Sie ist jetzt wieder in einer anderen Welt. Das ist die Mutter, an die Arden inzwischen gewöhnt ist.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)