9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Nemesis-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Verliebt in den Feind

Prinzessin Sepora ist auf der Flucht: Ihr Vater will sich mithilfe ihrer einzigartigen Gabe zum Herrscher über alle fünf Königreiche aufschwingen. Um das zu verhindern, taucht sie im verfeindeten Theoria unter, wo sie unfreiwillig als Dienerin am Königshof landet. Prompt verliebt sie sich in den jungen, smarten König Tarik – und steht schon bald vor einer folgenschweren Entscheidung: Ist sie bereit, ihren Gefühlen nachzugeben und Tarik die Wahrheit über ihre Herkunft zu verraten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 510

Ähnliche

DIE AUTORIN

@ Anna Banks

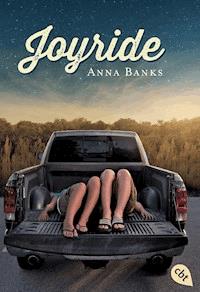

Anna Banks ist die Autorin der New York Times-Bestsellerreihe Blue Secrets. Nach Joyride erscheint jetzt mit Nemesis – Geliebter Feind der Auftakt ihres neuen großen romantischen Fantasy-Zweiteilers. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Crestview, Florida.

Von der Autorin sind außerdem bei cbt erschienen:

Blue Secrets – Der Kuss des Meeres (Bd. 1)

Blue Secrets – Das Flüstern der Wellen (Bd. 2)

Blue Secrets – Der Ruf des Ozeans (Bd. 3)

Joyride

Mehr zu cbt auch auf Instagram @hey_reader

Anna Banks

NEMESIS

GELIEBTER FEIND

Aus dem Amerikanischenvon Michaela Link

Für Maia, den Menschen, den ich auf der ganzen Welt am meisten liebe, und meine liebste Manuskriptdiebin

1

Sepora

Wenn ich nicht so ein Feigling wäre, würde ich von Nunas Rücken springen und mich absichtlich in die Felsen des Unterlands stürzen. Aus dieser Höhe wäre der Tod kurz und schmerzlos.

Es würde einen Krieg verhindern.

Aber mir fehlt der Mut, und so dränge ich Nuna, meine Serpen, immer höher und höher zu fliegen; über den Morgennebel und die Berggipfel hinaus, die sich schemenhaft gegen den Sonnenaufgang abheben und Schatten wie dunkle Wolken auf das Unterland werfen. Ach, das Unterland, das verbotene Stück Erde unter unseren schwebenden Bergen – Berge, die einzelne Familien oder größere, miteinander verwandte Familienclans für sich in Anspruch nehmen. Lange Strickleitern schwingen im Wind und verschwinden an manchen Stellen im hohen Gras. Wenn ich nicht aus Serubel fliehen würde, meinem Heimatkönigreich, würde mich die Schönheit dieses Moments gefangen nehmen. Hoch oben von der Decke des Himmels schaue ich auf die Monotonie meines alten Lebens hinab: wie ich über die Wiesen laufe, wie ich von meinem sicheren Platz auf Nunas Rücken aus Steine in den Fluss Nefari werfe und wie ich die schwankenden Seilbrücken zwischen unseren Bergen überquere.

An jedem anderen Tag wäre es ein wunderbarer Ausflug gewesen, eine willkommene Pause davon, Spektorium zu schmieden. An jedem anderen Tag hätte ich die Freiheit des Fluges, die Zeit mit Nuna und die endlosen Möglichkeiten der nächsten Stunden genossen.

Aber heute wird vieles zum letzten Mal geschehen und ich trauere jetzt schon darum.

Meine Gedanken wandern wieder zu dem Land tief unter uns, weit unterhalb des frühen Nebels und der Wasserfälle, die sich in den Nefari ergießen. Dorthin, wo ich leblos mit verdrehten Gliedern, blutverschmiert und verstümmelt hätte liegen sollen. Doch ich klammere mich fester an Nuna.

Heilige von Serubel, ich habe keinen Mut.

Mutter möchte mich etwas anderes glauben machen. Dass man mehr Mut brauche, um sich zu verstecken und sein Leben bei den Niedriggeborenen im ärmsten Winkel Theorias zu verbringen, des mit uns verfeindeten Königreichs. Dass das Leben dort schlecht sei und die allgemeine Stimmung seiner Bewohner noch schlimmer. Die Serubelaner, die dort leben, sind keine Sklaven mehr; Theoria hat sie durch extreme Armut in der Gewalt. Wenn sie es sich leisten könnten, würden sie in ihr Heimatland zurückkehren. Wenn sie es sich leisten könnten, würden sie wieder Bürger Serubels werden.

Aber diese Freiheit habe ich nicht. Ich kann niemals zurückkehren.

Nicht, solange Vater die Königreiche erobern will. Nicht, solange ich das habe, was er dafür braucht.

Nuna windet sich, als mir Tränen über die Wangen laufen; sie kennt meine Gefühle, so wie ich inzwischen ihre kenne. Sie ist wunderschön, meine Nuna, auch wenn sie eine Verteidigungsschlange ist. Die meisten Verteidigerserpen sind hässlich, nicht nur wegen der gezackten Narben, die sie von ihrer Ausbildung zurückbehalten haben, sondern weil sie von rotzgrüner Farbe sind, wie der Schleim, der einem aus der Nase läuft, wenn man erkältet ist. Ihre stacheligen Schwänze und dicken Bäuche haben mehr Ähnlichkeit mit Schwielen als mit den glänzenden, perlmuttartigen Schuppen der Serpen, die zu anderen Zwecken eingesetzt werden. Die Gesichtszüge mit den hochgezogenen Brauen und den beinahe menschlich verzogenen Mäulern scheinen von Natur aus grimmig zu sein.

Aber ich könnte Nuna niemals als hässlich empfinden. Vielleicht liegt es daran, dass sie schon seit zehn Jahren meine Reitschlange ist und dass mein Gewicht einen natürlichen Sattel in ihren Hals eingegraben hat, direkt hinter ihrem Kopf. Großvater sagte immer, dass die Zeit alles wachsen lasse wie Bäume und Kinder und Zuneigung. Vielleicht verdeckt meine Zuneigung Nunas Mängel, weil ich so viel Zeit mit ihr verbracht habe. Aber das war nicht immer so. Als ich meinem Vater kaum bis zur Hüfte reichte, verkündete er, dass die ganze königliche Familie zu ihrem Schutz von nun an Verteidiger reiten werde. Ich erinnere mich gut an diesen Tag, obwohl ich nur meinem Alter entsprechend verstand, was vor sich ging. Ich wusste, dass die Bewohner Serubels aufgebracht waren, und ich ahnte, dass mein Vater dafür verantwortlich war. Vaters Erlass war ein Schock gewesen – ein König, der meinte, den Schutz eines Verteidigers zu brauchen, war etwas Beunruhigendes; vor allem nachdem Serubel und Theoria gerade erst einen brüchigen Handelsvertrag geschlossen hatten. Dieser Vertrag bestand zwar nur auf dem Papier, doch er versprach Frieden. Warum also sollte seine Majestät urplötzlich eine Verteidigungsschlange brauchen? Es löste im Volk eine gewisse Besorgnis aus. Doch niemand im Königreich hätte schockierter sein können als ich, eine stille, sechs Jahre alte Prinzessin, die vor Serpen im Allgemeinen und vor Verteidigern im Besonderen eine geradezu krankhafte Angst plagte. Politik war etwas für Erwachsene, aber der Ritt auf einer Verteidigerserpen war für ein Kind ein äußerst ernstes Problem.

Trotzdem kam mir Nuna von Anfang an anders vor. Ihre grüne Farbe ist etwas intensiver als die der anderen Verteidiger, sie erinnert an Farnwedel im Morgennebel. Und obwohl sie über die notwendigen Narben von ihrer Ausbildung zum Schutz ihrer königlichen Reiterin verfügt, habe ich dafür gesorgt, dass die Wunden behandelt wurden und richtig ausheilen konnten. Daher sind sie nicht so auffällig wie die der anderen Verteidiger.

Und ich schwöre bei den schneebedeckten Gipfeln Serubels, dass sie lächelt, wenn sie mich sieht.

Geistesabwesend tätschele ich nun ihren Kopf, als ich am Horizont den Rand des Königsreichs erkenne. Wo die grüngewellte Landschaft Serubels endet, beginnt die Wüste Theorias. Nein, das stimmt nicht ganz. Streng genommen grenzen die Königreiche nicht aneinander; zwischen ihnen verläuft das unbewohnte Tal, ein gewaltiges, trostloses Staubbecken voll dornigem Gestrüpp. Das Land ist so wertlos, abweisend und leer, dass keines der beiden Königreiche Anspruch darauf erhebt. Niemand weiß, wie es zu diesem Phänomen kommt, woher das Becken stammt oder warum es dort kein Leben gibt. Aus welchem Grund die saftigen Wiesen Serubels erst von Sand und dann von verdorrten Pflanzen und stacheligen Dornbüschen abgelöst werden. Selbst die klügsten theorianischen Gelehrten können das Rätsel nicht lösen. Und so geht das Gerücht, dass ein Fluch dahintersteckt. Während ich von dem sicheren Platz auf Nunas Rücken auf das unbewohnte Tal hinabschaue, könnte ich fast selbst an einen Fluch glauben. Aber Fluch hin oder her, ich muss das Tal durchqueren, um die theorianische Wüste zu erreichen, die meiner Meinung nach selbst als verflucht gelten könnte.

Wer würde freiwillig an einem so trockenen, trostlosen Ort leben wollen? Ich weiß es nicht.

Vielleicht ist es passend, dass ich in ein leidgeprüftes, ödes Königreich fliehe. Dass ich, falls ich überleben sollte, unter der niedriggeborenen Klasse Theorias leben werde. Dass ich mir jeden Tag für meine Portion Essen und ein Dach über dem Kopf den Buckel krumm schuften werde und dass ich zu einer Sklavin meines eigenen Hungers und Durstes werden soll.

Ja, es ist passend und es ist das, was ich will. Ich ziehe es einer Ewigkeit in den kalten Winkeln der Gefängniszelle vor, die mein Vater für mich reserviert hat. Es ist mir lieber als die Sorge, dass er meines Widerstands bald müde werden und mich foltern lassen wird, um mich zu zwingen, das kostbare Spektorium zu schmieden. Lieber will ich mich in trostloser Armut verstecken, sei es im Viertel der Niedriggeborenen oder im unbewohnten Tal, als für den Tod Tausender in allen fünf Königreichen verantwortlich zu sein.

Und vergebt mir, Heilige, aber ich will mich lieber verstecken, als mein Leben zu beenden.

Nuna erkennt die Grenze vor uns ebenfalls. Alle Serpen werden dazu ausgebildet, nicht weiterzufliegen, wenn sie sie erblicken. Sie verlangsamt das Tempo. Der Wind fährt in ihre drei Flügelpaare, statt von ihnen erzeugt zu werden. Ich gurre ihr in das kleine Ohr und bitte sie zu landen, bevor das Gras in eine weite Sandfläche übergeht. Die ersten riesigen Dornenbüsche stehen Wache vor dem Tal.

Weiter kann mich Nuna nicht begleiten. Wenn mein Vater nach mir suchen sollte, wäre sie leicht zu entdecken, da ich durch die Luft reisen müsste, anstatt zu Fuß; sie ist viel zu groß, um durch die Disteln zu kommen. Doch allein könnte ich mich in den Dornen verstecken, vorsichtig natürlich, von oben unsichtbar und am Boden nicht wahrnehmbar.

Es ist die schlimmste Art, das Tal zu durchqueren, doch die beste Möglichkeit für eine Flucht. Und so steige ich am Rand der Büsche von Nuna ab.

Meiner Karte zufolge stellt Theoria die anderen Königreiche größenmäßig in den Schatten, obwohl es hauptsächlich aus Wüste besteht und sich die Bevölkerung in Anyar ballt, durch dessen Mitte der dort breitere Nefari fließt. Ich werde dem Fluss zu dieser Hauptstadt folgen. Ich werde den Rat meiner Mutter beherzigen und dieses neue Leben annehmen. Sie will das Beste für mich. Aber sie will auch das Beste für Serubel.

Und für Serubel ist es das Beste, wenn ich nie mehr zurückkehre.

Ich stelle mich vor Nuna und kraule ihre Nase, woraufhin ihr langer Körper vor Freude zu schwingen beginnt. Reitschlangen haben nur Flügel, keine Hände, Füße, Hufe oder Klauen. Keine Gliedmaßen, mit denen sie sich kratzen könnten, wenn es juckt, oder um sich zu putzen. Kein Wunder also, dass sie besonders dankbar sind, wenn man sie ordentlich abreibt. Sie genießen es, gestreichelt, gebadet und berührt zu werden. Serpen sehen zwar ehrfurchtgebietend aus, vor allem Verteidiger, aber zu ihren Reitern sind sie so sanft wie Schmetterlinge im Wind. Das heißt, zu den Reitern, mit denen sie verbunden sind.

Meine Nuna wird mir fehlen.

Ich reibe meine Nase an ihrer schuppigen Nasenspitze, was sicher lächerlich aussieht. Vater würde es nicht gutheißen. Selbst Mutter würde wahrscheinlich die Augen verdrehen. Und Aldon, mein Lehrer, würde seufzen und murmeln: »Prinzessin Sepora, ein hoffnungsloser Fall von einer Prinzessin, die ihren Verteidiger wie ein Haustier behandelt.« Ein Haustier, das mehr als fünfzehn Mal so lang ist wie ich und dessen Kopf allein mich dreimal überragt – was einen Nasenkuss zu einer ziemlich heiklen Angelegenheit macht. Aber ich brauche diesen letzten Trost, dieses letzte Geschenk der Zuneigung von ihr, bevor ich meine Reise allein fortsetze.

Sie hält ganz still, vorsichtig darauf bedacht, das Maul nicht zu öffnen und ihre sichelscharfen Zähne zu entblößen. Ich bin wegen ihrer ungestümen Begeisterung schon oft genäht worden und halte mich normalerweise von ihrem Maul fern, doch dies ist ein besonderer Anlass. »Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen, meine schöne Freundin«, flüstere ich.

Die Worte sind so schmerzhaft, als hätte ich mir auf die Zunge gebissen. Nuna erwidert meine Liebkosung und drückt sich so nah wie möglich an mich heran, rutscht auf der samtigen Glätte des unberührten weichen Sandes aus und verliert den Halt. Ich trete zurück. Für Nuna ist dies kein Abschied. Sie hat keine Ahnung, dass wir uns zum letzten Mal sehen. Sie weiß, dass etwas nicht stimmt, denn wir sind noch nie so nahe an die Grenze geflogen. Aber sie vermutet wahrscheinlich, dass ich bald wieder aufsitzen werde und wir zusammen zurückfliegen.

Ich gebe ihr mit den Händen das Signal, in ihr Gehege am anderen Ende der Berge zurückzukehren, wo alle Serpen untergebracht sind. Niemand darf erfahren, dass sie heute Morgen fort war. Niemand darf erfahren, dass meine Mutter sie zu meiner Zelle geflogen hat, um mir bei der Flucht zu helfen.

Nuna ist nicht glücklich über meinen Befehl und protestiert mit einem schrillen Kreischen. Sie ist der Grenze gegenüber immer noch misstrauisch und so soll es auch sein. Ich schüttele energisch den Kopf und gebe erneut das Zeichen. Eine weitere Träne rollt mir bis zur Kehle hinab, als Nuna sich rückwärts von mir wegschlängelt. Dann sieht sie mich an und blinzelt, als wolle sie mir Zeit geben, meine Meinung zu ändern.

Ich bedeute ihr noch einmal, sich zu entfernen.

Ich schaue ihr lange nach, als sie schließlich durch die Luft gleitet, bis ich sie nicht mehr sehen kann. Dann drehe ich mich zum Tal um. Zu einem neuen Leben. Und mache den ersten Schritt.

2

Tarik

Tarik ist auf dem Weg zu den Schlafgemächern seines Vaters im entlegensten Flügel des Palastes. Seine Anspannung wächst mit jedem barfüßigen Schritt. Patra folgt ihm so lautlos und verstohlen, wie es nur eine Katze vermag, und hält inne, um sich zu recken und ausgiebig zu gähnen. Ihre Rückenmuskeln straffen sich unter dem goldschimmernden Fell, das im Kerzenlicht glänzt. Trotz Patras enormer Größe könnte sie sich an den Wind heranschleichen, wenn ihr der Sinn danach stünde, vermutet Tarik. Er wartet darauf, dass sie mit Gähnen fertig ist, und verzieht die Lippen zu einem Grinsen.

»Du hättest nicht mitkommen müssen«, sagt er. Sie reagiert, indem sie seine Hand mit der Nase anstupst. Dazu muss sie sich herabbeugen, da ihr Kopf ihm beinahe bis zur Schulter reicht. Obwohl es später Abend ist und Rashidis Bote sie in Alarmbereitschaft versetzt hat, schnurrt sie an seiner Seite, weil sie weiß, dass sie seinen Vater besuchen – etwas, das sie seit seiner Kindheit gemeinsam tun.

Sie gehen weiter, vorbei an den hohen Marmorsäulen und den steinernen Etagenbrunnen, die von kleinen Pyramiden aus Spektorium beleuchtet werden, und durchschreiten schließlich das Spalier der kampfbereiten Wachen, bis sie vor der Tür seines Vaters stehen. Sie können meinen Vater vor Eindringlingen von außen beschützen, denkt Tarik voller Bitterkeit. Aber sie können ihn nicht vor dem beschützen, was innen ist und Tag für Tag sein Leben fordert. Selbst die Heiler am Lyzeum sind mit ihrer Kunst am Ende und wissen nicht, woran der König von Theoria stirbt – selbst sie, die Begabten, sind gegen diese neue Krankheit machtlos.

Die beiden Soldaten, die die große Holzbarriere flankieren, ziehen an den kunstvollen Griffen und öffnen die Tür weit für ihren Prinzen und seine Katzengefährtin. Die Angeln knarren so laut, dass sie selbst die Statuen draußen im großen Garten aufwecken könnten.

Das Prunkbett seines Vaters steht am Ende des gewaltigen Gemachs, sodass Tarik und Patra mehrere Augenblicke brauchen, um es zu erreichen. Tarik nähert sich ihm mit leisen Schritten und bedeutet Patra zurückzubleiben. Sie gehorcht, lässt sich auf den Boden nieder und legt sich träge auf die Seite, während sie ihn beobachtet. Rashidi, der treueste Ratgeber seines Vaters, sitzt auf der Bettkante und hält die Hand des Königs. Dieser seltene Ausdruck der Zuneigung von Rashidi gefällt Tarik nicht. Er möchte nicht darüber nachdenken, was es für die Verfassung seines Vaters bedeuten muss.

»Der Falkenprinz ist eingetroffen, mein König«, flüstert Rashidi.

Tarik schüttelt den Kopf und nimmt neben Rashidi Platz. Er kann sich nicht erinnern, dass sein Vater ihn jemals den Falkenprinzen genannt hat, seit er ihm im zarten Alter von sieben Jahren diesen Titel verliehen hat. »Du betrachtest alles mit den Augen eines Falken«, sagte er damals. »Du erlangst Einsicht, wo andere Unwissenheit zulassen.« Bald wurde Tarik im Palast und dann in ganz Theoria so genannt, und obwohl er nicht findet, dass er den Namen verdient, könnte er das seinem Vater gegenüber, der so stolz war, niemals zugeben.

»Lasst ihn schlafen«, sagt Tarik, während ihm auffällt, wie klein der große König Knosi in seinem geschwächten Zustand plötzlich aussieht.

»Das würde ich gern, mein Prinz, aber er hat Euch aus einem ganz bestimmten Grund gerufen«, erwidert Rashidi leise.

»Der Grund kann bis morgen früh warten«, widerspricht Tarik, der bereits weiß, was der alte Ratgeber sagen wird. Er bezweifelt, dass sein Vater ihn überhaupt hat rufen lassen, sondern dass es vielmehr Rashidis Bedürfnis nach Tradition und Förmlichkeit war, das ihn an diesem Abend in das Schlafgemach geführt hat. Tarik kann sich jedoch nicht vorstellen, dass sein Vater überhaupt aufwachen wird, geschweige denn, dass er den Erlass aussprechen kann, der seinen erstgeborenen Sohn zum neuen König von Theoria macht.

»Ich fürchte, das kommt nicht in Frage, Hoheit.«

»Bitte, Rashidi. Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass Ihr mich Hoheit nennt und es ernst meint.« Als engster Freund der königlichen Familie hatte Rashidi zu seinem Leidwesen Tarik schon gekannt, als er noch ein Junge war – ein sehr ungestümer Junge.

Der alte Mann lacht. »Vielleicht seid Ihr doch kein Lingot, mein Prinz. Ihr würdet meine Unaufrichtigkeit sicher erkennen.«

Tarik schnaubt. Rashidi möchte ihn davon überzeugen, dass er es nicht ernst meint, wenn er ihn »Hoheit« nennt. Dass er ihn nicht offiziell als Herrscher von Theoria anerkennt. Aber Rashidi hatte recht, als er sagte, Tarik sei ein Lingot. Er kann Wahrheit von Lüge unterscheiden und im Moment sagt Rashidi die Wahrheit. Er nennt ihn tatsächlich Hoheit. Und er meint es wirklich ernst.

»Mein Vater wird wieder gesund«, sagt Tarik, der die Lüge in seiner eigenen Stimme erkennt. Rashidi braucht kein Lingot zu sein, um es zu bemerken.

»Nein«, entgegnet Rashidi. »Die Heiler glauben nicht, dass er die Nacht überlebt.«

»Die Heiler haben sich schon früher geirrt.« Oder etwa nicht? Tarik ist sich nicht sicher.

Rashidi stößt einen Seufzer aus. Tarik hört das Mitleid, das darin mitschwingt und wünscht, er hätte nicht die Fähigkeit, aus allem Schlüsse zu ziehen – sogar aus der Körpersprache. Rashidi ist immer gefasst, aber heute Abend sind seine Schultern fast unmerklich heruntergesackt. Rashidi wirkt mutlos. Tarik schluckt.

»Euer Vater hat darum gebeten, die Heiler nicht zu rufen, falls er in dieser Nacht aufhört zu atmen. Ihr versteht, was das bedeutet, Hoheit.«

»Ich bin noch nicht bereit, Rashidi.« Nicht bereit, seinen Vater zu verlieren. Nicht bereit, als König über Theoria zu herrschen. Mit seinen achtzehn Jahren ist er sein Leben lang auf die Thronfolge vorbereitet worden. Aber es sollte in einer offiziellen Zeremonie geschehen, in der sein Vater die Macht an seinen erstgeborenen Erben übergibt – einen Erben, der dann mindestens dreißig Jahre alt wäre, wenn die Umstände es zuließen. Achtzehn oder dreißig Jahre, für Tarik spielt es keine Rolle. Ein Leben der Vorbereitung ist nicht genug, um jemanden in die Lage zu versetzen, über ein ganzes Königreich voller lebender, atmender Menschen zu herrschen, die sich auf die Entscheidungen, die er trifft, und die Risiken, die er eingeht, verlassen.

Die Risiken, die er nicht eingeht.

»Was Euer Verstand noch nicht weiß, wird Euer Herz wettmachen«, beharrt Rashidi. »Ihr beweist, dass Ihr die Weisheit zu herrschen besitzt, indem Ihr zugebt, dass Ihr noch nicht bereit dafür seid. Die Menschen lieben Euch. Erlaubt Ihnen, Euch zu unterstützen.«

Tarik grübelt über Rashidis Worte nach und kommt zu dem Schluss, dass sie wahr sind. Der Ratgeber glaubt wirklich, dass das Volk von Theoria seinen Prinzen liebt. Es hat Vertrauen in seine Fähigkeit als König. Es ist beruhigend, dass Rashidi so unerschütterlich ist – wenn auch nur ein wenig. Er ist schließlich zuerst und vor allem ein Fürsprecher des Volkes und erst danach der Ratgeber seines Königs.

»Die Menschen kennen mich nicht«, fühlt sich Tarik verpflichtet einzuwenden. Die Menschen kennen einen Jungen, der seiner Mutter nachschlägt. Einen begabten Lingot. Einen pflichtbewussten Sohn. Aber sie wissen nichts über seine Fähigkeit, als König zu herrschen. Woher auch?

Rashidi macht eine wegwerfende Handbewegung. »Ich kenne Euch gut, Junge. Ich spreche für das Volk. Ihr werdet uns nicht enttäuschen.« Es ist die Wahrheit, oder zumindest das, was Rashidi dafür hält.

Tarik stützt sich auf dem Bett ab und beugt sich zu seinem Vater vor. Der Atem des Königs ist ein leises, flaches Rasseln, und die heiße, trockene Luft macht es nicht besser. Ein Blutrinnsal sickert ihm aus der Nase und Rashidi tupft es mit einem feuchten Tuch ab. Die Blutung aus den Ohren und dem Mund hat nachgelassen, aber Tarik vermutet, dass es daran liegt, dass sein Vater nicht mehr viel Blut im Leib hat.

Rashidi hat recht. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. »Was soll ich nur Sethos sagen?«, flüstert Tarik. Sethos, sein jüngerer Bruder, ist gerade fünfzehn geworden und mit Abstand das kostbarste Objekt der Zuneigung ihres Vaters. Sethos ist ein Sohn ganz nach seines Vaters Herzen. König Knosi war ein großer Krieger und auch Sethos wird eines Tages einer sein – er ist es bereits. Er studiert sein Handwerk mit den anderen Majai-Begabten im Lyzeum. Seine Lehrer sind erfreut über seine Fortschritte, genau wie sein Vater. Es muss ihn quälen, dass er die weitere Ausbildung seines jüngsten Sohnes nicht mehr miterleben wird.

Es ist Zeit, dass Tarik Sethos nach Hause holt. Er wird da sein wollen, wenn ihr Vater stirbt. Es war schon schwer genug, ihn so lange fernzuhalten. Aber ihr Vater hatte darauf bestanden, dass er seine Ausbildung am Lyzeum fortsetzt. Ihr Vater hat nicht damit gerechnet, dass diese Krankheit so schnell voranschreiten würde.

Rashidi neigt den Kopf. »Ich werde nach ihm rufen, Hoheit.« Eine kleine Pause entsteht. Dann: »Werdet Ihr dem Volk sagen, was ihn dahingerafft hat?«

Tarik ist hin- und hergerissen. Er hat viel darüber nachgedacht und deswegen ein schlechtes Gewissen. Denn wenn er sich Gedanken macht, was er dem Volk sagen wird, ist er sich des Todes seines Vaters gewisser, als er zugeben möchte. Er weiß jedoch nur, dass er den Gedanken nicht abschütteln kann.

»Ich fürchte, es wird Panik verursachen«, erklärt er dann. Schließlich sieht das Königreich seinen Vater als Inbegriff von Macht und Stärke an, so wie es sich für einen Pharao geziemt. Doch wenn selbst König Knosi an einer solchen Krankheit sterben kann, könnte das Volk sagen, dass sich niemand dagegen zu schützen vermag. Aber ist das nicht die Wahrheit? Wenn die Krankheit so weit um sich greift, ist niemand sicher. »Andererseits, wenn ich es nicht sage, steht zu befürchten, dass das Volk dieser Krankheit nicht die Beachtung schenken wird, die sie verdient. Die Leute werden weiterleben, als sei er einer gewöhnlichen Krankheit erlegen. Was ist, wenn sich diese neue Seuche ausbreitet?« Sein Vater war gerade aus dem südlichen Königreich Wachuk zurückgekehrt, um über den weiteren Abbau von Türkis zu verhandeln. Es wäre leicht, den Leuten einzureden, er habe sich dort mit etwas angesteckt. Wachuks medizinische Methoden sind bestenfalls primitiv und viele Menschen sind krank, eine unter den Bürgern Theorias wohlbekannte Tatsache.

Aber die Heiler haben eine Infektion mit einer exotischen Krankheit ausgeschlossen. Sein Vater hat etwas Neues, etwas, das sie noch nie zuvor gesehen haben. Doch wenn er es ihnen befiehlt, werden sie nichts darüber sagen.

»Die Menschen brauchen der Krankheit nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken wie die Heiler«, bemerkt Rashidi. »Es wäre unklug, Neuigkeiten über eine Seuche zu verbreiten, die unsere Heiler noch nicht unter Kontrolle haben.«

Noch nicht. »Und wenn die Menschen Symptome aufweisen?« Bislang gab es nur eine Handvoll Fälle innerhalb der Palastmauern, die sie problemlos in den Griff bekamen. Doch das änderte sich, als sich sein Vater ansteckte. Tarik erinnert sich an den Tag, an dem sein Vater zum ersten Mal Nasenbluten bekam. Der König hatte es mit einer Handbewegung abgetan, mit der man einen Soldaten oder Diener fortwinkt; als könne man etwas Derartiges mit einem Befehl kontrollieren. »Es ist nur eine Unannehmlichkeit«, hatte er gesagt. »Holt sofort meinen Heiler und sagt ihm, dass er es stoppen soll.« Der Heiler hatte zwei frustrierende Stunden gebraucht, um die Blutung zu stillen. In dieser Nacht war sein Vater aufgewacht, weil sich Blut in seinen Ohren gesammelt hatte. Von da an war er müde geworden und hatte auch jede Nahrung abgelehnt, die ihm Energie hätte spenden können, weil er selbst die kleinsten Brotkrümel wieder erbrach. Binnen einer Woche war dieser Bär von einem Mann, der persönlich seine eigene Wache trainiert hatte, zu einem Geschöpf verkümmert, das einem Grashalm mit Knochen glich.

Tarik schluckt.

»Bis dahin werden die Heiler ein Gegenmittel gefunden haben. Das tun sie immer, Hoheit.«

Dennoch ist er von dem Gedanken nicht angetan. Seinem Volk etwas zu verheimlichen, vor allem etwas so Tödliches, scheint ihm nicht der beste Weg, seine Herrschaft als neuer König zu beginnen. Ganz zu schweigen davon, dass die Lingots wissen werden, dass etwas nicht stimmt. Es gibt immer Möglichkeiten, die Wahrheit zu verbiegen, aber sie werden es spüren, dass vom Palast eine Täuschung ausgeht. Und was wird das für eine Botschaft vermitteln?

»Was benötigt Ihr heute Abend sonst noch von mir, Hoheit?« Rashidi scheint sich darüber im Klaren zu sein, dass er Tarik im Moment nicht überzeugen kann. Er ist oft klug genug zu wissen, wann seine Nützlichkeit an ihre Grenze stößt und wann es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Es ist jetzt klar, dass König Knosi nicht mehr aufwachen wird, um seinem treuesten Ratgeber einen förmlichen Auftrag zu erteilen.

Tarik stößt einen resignierten Seufzer aus. »Ein Wunder.«

Rashidi lässt ihn mit seinen Gedanken und Sorgen allein. Allein mit seinem Vater, ein letztes Mal.

3

Sepora

Die Dornen reißen und zerren an meinem Dienstbotenkleid, während ich mich durch das unbewohnte Tal schlage – Mutter hat gesagt, es würde nicht angehen, im Gewand einer Adligen zu fliehen. Der Zustand des Pfades lässt mich schließen, dass irgendein Tier diese Gegend durchstreift, wenn auch nicht oft, denn die Spuren sind nur vereinzelte Löcher im Sand. Nein, auf diesem Pfad ist schon länger niemand mehr gegangen. Was völlig nebensächlich ist; wenn ich auf Schwierigkeiten stieße, könnte ich mich verteidigen. Mutter hat mir einen Dolch und ein Schwert gegeben, und ich bin in allen Nahkampftechniken ausgebildet worden. Alle Serubelanerinnen lernen im Alter von dreizehn Jahren die Kunst des Schwertkampfes. Aldon sagt, die anderen Königreiche fänden es barbarisch, dass wir von unseren Frauen erwarten zu kämpfen, aber mein Vater beharrt darauf. Es sei eine serubelanische Tradition, die er angesichts der unsicheren Zeiten nicht abschaffen werde. Wenn ich mich gegen einen menschlichen Angreifer schützen kann, gelingt es mir vermutlich auch gegen ein dummes Tier, das keine Ahnung hat, was ich als Nächstes tun werde. Außerdem bin ich weniger damit beschäftigt, auf dem Pfad zu bleiben, als mich am Ufer des Nefari zu halten. Ich könnte Theoria ohne Landkarte finden, indem ich einfach immer links vom Fluss bleibe. Der Pfad macht es mir nur leichter, den Disteln auszuweichen, bis ich die Wüste und damit die Grenze Theorias erreiche.

Theoria. Während ich durch das unbewohnte Tal wandere, stelle ich mir all die Dinge vor, die mir Aldon, mein Lehrer, während unserer Geschichtsstunden beigebracht hat. Ich glaube, es war ungefähr so:

Vor Urzeiten hatten der damalige serubelanische König und sein höchster Ratgeber einen Streit. Der Ratgeber – dessen Name überliefert ist, weil er Generation um Generation von den Kopisten in den Schriftrollen festgehalten wurde; nur meinem eigenen begrenzten Gedächtnis scheint er gerade entfallen zu sein – sagte sich von seinem König los und führte fast ein Drittel des serubelanischen Volkes in die Wüste jenseits des unbewohnten Tals. Er wollte beweisen, dass er und seine Anhänger den Bürgern selbst unter harten Lebensbedingungen ein Königreich bieten konnten, das Serubel in jeder Hinsicht überlegen sei. Diese Anhänger nannten sich Theorianer, weil sie bereit waren, viele Theorien auszuprobieren, wie man am besten herrscht. Viele der großen Denker Serubels schlossen sich dem hohen Ratsherrn an, darunter niemand Geringeres als die Prinzessin von Serubel. Sie heiratete sogar den hohen Ratsherrn – ja, jetzt fällt es mir wieder ein, er hieß Vokor. Sie blieb an seiner Seite, während er sein Königreich errichtete. Aber Eheglück und Herrschaft währten nicht lange; sie starb nur wenige Monate, nachdem sie seine Gemahlin geworden war.

Als der König von Serubel Wind vom Dahinscheiden seiner Tochter bekam, gab er Vokor die Schuld daran. Er habe ihr einen Floh ins Ohr gesetzt und sie überredet, ihre sichere Heimat zu verlassen. Der König brach sofort in die Wüste auf, um gegen Vokor Krieg zu führen. Aber irgendwie kam es, dass Vokors junge Armee siegte; es geht das Gerücht, er habe sich skrupelloser Tricks und dunkler Magie bedient, um zu gewinnen. Aldon, der nicht an Magie und Tricks glaubt, vermutet, dass Vokor den König einfach erwartet hat. Da er im Kriegsrat war, wusste er, für welche Angriffszüge sich der König wahrscheinlich entscheiden würde, und konterte mit Nachdruck. Vokor nahm fast die Hälfte der serubelanischen Armee gefangen, erklärte sie unverzüglich zu Sklaven und setzte sie als Arbeiter an den großen Pyramiden der Stadt Anyar und des Umlandes ein. Es heißt, Vokor habe geglaubt, seine geschätzten Heiler könnten ein Heilmittel für den Tod finden, und so baute er Pyramiden und bewahrte die Toten darin auf – darunter seine geliebte Prinzessin –, bis sie eines Tages wiederauferstehen konnten. Zum Zeitpunkt meiner letzten Geschichtslektion mit Aldon war dies noch nicht eingetreten.

Wie dem auch sei, die Niederlage hat im Mund meiner serubelanischen Vorfahren einen bitten Nachgeschmack hinterlassen, und seither betrachtet Serubel Theoria als Feind. Obwohl die Kämpfe eingestellt und die Handelsbeziehungen wieder aufgenommen worden sind, erfüllte es uns mit Unbehagen, dass wir Spektorium gegen die herrlichen Reichtümer Theorias getauscht haben. Es ging sogar das Gerücht, dass König Knosi die serubelanischen Sklaven freigelassen und ermuntert habe, nach Serubel zurückzukehren. Während Aldon von der Wahrheit dieser Behauptung überzeugt ist, pocht mein Vater darauf, dass auch der Erlass ein Trick gewesen sein müsse. Denn warum würden die Sklaven sonst in Theoria bleiben, statt in ihre Heimat zurückzukehren?

Ich habe die Absicht, eine Antwort auf diese Frage zu finden, und so fliehe ich nun in das Viertel der Niedriggeborenen, wo die Nachkommen der befreiten serubelanischen Sklaven leben, arbeiten und sterben. Sklaven ihres Schicksals, vermutet Aldon, und nicht die ihres Herrn.

Mir ist klar, dass ich nicht so leben muss wie meine Brüder und Schwestern in Theoria. Ich bin eine Spektoriumschmiedin. Die letzte ihrer Art. Ich könnte genug von diesem wertvollen Element herstellen, um es in diesem Königreich zu großem Wohlstand zu bringen. Doch der Preis des Wohlstands ist höher als der für feine Kleider und schön ausgestattete Streitwagen; er lenkt die Aufmerksamkeit auf mich. Und wenn man erst einmal auf mich aufmerksam geworden ist, wird meine Fähigkeit zu einer Gefahr für alle.

Aldon pflegte zu sagen, meine Schmiedearbeit verleihe mir Macht. Vielleicht stimmt das, aber in Anbetracht der Umstände ist sie nichts weiter als eine einsame Last. Niemand darf wissen, dass ich allein die Fähigkeit besitze, Spektorium zu schmieden. Tatsächlich darf niemand wissen, dass überhaupt ein Mensch diese Fähigkeit besitzt; die Welt muss weiter in dem Glauben bleiben, Spektorium werde in den tiefen Höhlen des Unterlands an einem geheimen Ort in Serubel abgebaut.

Und da ich die letzte Schmiedin bin, kann ich die Verantwortung, das Spektorium vor Menschen mit üblen Absichten zu schützen, mit niemandem teilen. Ich schmiede Spektorium. Und ich bin zu seiner letzten Beschützerin geworden.

Schon bald wird der Handel mit Spektorium zum Erliegen kommen. Meinem Vater wird das Element ausgehen, da ich nicht da bin, um es für ihn herzustellen. Mein Weggang wird den Krieg beenden, aber auch den Handel. Wie soll Serubel ohne Handel überleben? Aber wie soll Serubel überleben, wenn ich bleibe und genug für einen mächtigen Krieg schmiede? Vaters Gier nach Macht ist unersättlich; er würde vor nichts zurückschrecken, um zu bekommen, was er will. Theoria würde dem Erdboden gleichgemacht werden, seine Bürger würden sich zu seinen Füßen verneigen. Und wer weiß, ob der Krieg sich auf Theoria beschränken würde? Vielleicht würde mein Vater seine Macht auf alle fünf Königreiche ausdehnen. Menschen würden sterben. Mein Vater würde sie töten und ich würde ihm das Mittel dazu liefern.

Und so setze ich meine Flucht fort.

Ich knie mich hin und gehe wieder und wieder im Geiste die Geschichtslektion durch. Die Sonne brennt auf mich herab, während ich mit bloßen Händen ein Loch in den Sand grabe. Es ist erst wenige Stunden her, seit ich das letzte Mal geschmiedet habe, und obwohl ich noch viele Stunden vor mir habe, bevor mich die Energie, die sich in mir aufbaut, müde und schwach werden lässt, will ich so viel wie möglich davon verbrauchen, solange ich allein im Tal bin und meine Gabe verbergen kann. Außerdem ist das Schmieden und Vergraben der Beweise ein guter Vorwand für eine Rast. Die Hitze setzt mir mehr zu, als ich erwartet habe – vor allem in dem langen, schlichten Dienstbotengewand, das Mutter mir gegeben hat. Dabei habe ich noch nicht einmal einen Fuß in die theorianische Wüste gesetzt. Schweiß rinnt mir von den Schläfen, die Kehle hinab und über den Rücken. Wenn die Theorianer so klug wären, wie man es ihnen nachsagt, hätten sie sich einen gastlicheren Ort zum Leben ausgesucht. Wenn es noch heißer wird, werde ich sie für wirklich dumm halten.

Vater hat immer gesagt, sie seien zu stolz, um Dummheit zuzugeben. Vielleicht hat Vater in manchen Dingen doch recht gehabt.

In der zunehmenden Hitze vermisse ich mein Serubel noch mehr. Die kühlen Berge und Felswände, die von Ranken voll wilden Orchideen, Ginster und Lichtnelken überwuchert werden, sind so leuchtend in ihren Farben, als bestünden sie selbst aus Spektorium. Der Geruch der Schluchten; die Luft angefüllt vom Duft eines blühenden Frühlings. Ich vermisse es, über die gefährlich schwankenden Seilbrücken zwischen den Bergen zu laufen; das flüchtige Gefühl zu fliegen, wenn meine Füße sich von den sicheren Brettern heben. Was kann es im hochnäsigen Theoria mit seinen modernen Maschinen und komplizierten Erfindungen schon geben, das schöner ist als eine einfache farbensprühende Schlucht? Für das klügste der fünf Königreiche scheinen sie auf ihrer Suche nach Wissen eine ganze Menge zu übersehen.

Ich vertreibe den Gedanken an das arrogante Theoria, während ich das flüssige Element in mir heraufbeschwöre und in meine Handflächen leite. Das Spektorium sickert wie Schweißperlen heraus und bildet in meiner Hand eine buntschillernde Lache. Sie glänzt in allen Farben des Regenbogens und der unsichtbaren Farben dazwischen, leuchtet strahlend weiß und metallisch zugleich. Es ist ein erfrischendes Gefühl, es herauszulassen, ein kühler Energieschub, der meine Poren öffnet und herausströmt, als sei ich ein Wasserhahn am Brunnen. Da Spektorium Spektorium anzieht, sammelt es die statische Energie, die es erzeugt, sodass es zwischen meinen Händen schwebt. Ich forme es zu einer Kugel und steche hinein, während ich überlege, ob ich es einfach vergraben oder etwas daraus herstellen soll. Bevor ich weiß, was ich tue, modelliere ich ein Figürchen von Nuna im Flug. Ich dehne und glätte das flüssige Spektorium, bevor es fest wird. Mit den Daumen drücke und knete ich das Element zu einer Nachbildung meiner Reitschlange, die nicht länger ist als mein Arm. Die Flügel sind der schwerste Teil. Ich mache sie so dünn wie möglich, bevor ich sie anpuste, damit sie schnell abkühlen.

Sie ist wirklich schön, meine glänzende Miniatur-Nuna. Ich beschließe, diese kleine Statue zu behalten und auf meine Reise mitzunehmen – gegen die Anweisungen meiner Mutter und wider mein besseres Wissen, aber sobald ich die Augen modelliert habe, weiß ich, dass sie eine Ersatzgefährtin für mich sein kann. Ich lege sie zum Abkühlen in den Sand, während ich weiteres flüssiges Spektorium in die kleine, tiefe Grube absondere, die ich ausgehoben habe. In der Hitze des Tals braucht die Lache länger zum Abkühlen, aber nach und nach erstarrt sie am Boden und wird fest, während ich das Loch mit leuchtender geschmolzener Energie fülle.

Energie, die ich für den Rest meines Lebens vor der Welt verbergen muss.

Doch ich kann es nicht nur bedauern. Es gab eine Zeit, als man Spektorium noch nicht verstanden hat, und die Königreiche haben ohne diesen Stoff überlebt. Serubel wegen des natürlichen Schutzes, den unsere Berge bieten. Theoria wegen seines wissenschaftlichen Fortschritts, Mathematik und Architektur. Hemut wegen seiner Geistesblitze und der langjährigen Erfahrung darin, in einem eisbedeckten Land zu überleben. Wachuk wegen der primitiven Natur seiner Bewohner, die mit dem Allernotwendigsten zufrieden sind und wegen seines friedlichen Glaubens. Und schließlich Pelusia wegen des fischreichen Meeres und des Seehandels mit den fremden Königreichen. Ich zähle Pelusia meistens nicht mit, weil es so weit im Norden liegt und sich vollständig von uns abschottet. Selbst als Spektorium als Quelle großer Macht erkannt wurde, hat Pelusia darauf verzichtet, es gegen seine eigenen Waren einzutauschen.

Alle Königreiche haben auch ohne Spektorium überlebt, rufe ich mir ins Gedächtnis. Es wird ihnen wieder gelingen.

Nachdem das Element vollständig fest geworden ist, schütte ich das Loch zu und verteile den restlichen Sand darum, wobei ich darauf achte, darüber zu laufen und Fußabdrücke in die Richtung zu hinterlassen, in die ich gleich weiterziehen werde. Der stürmische Wüstenwind wird bald jeden Hinweis darauf verwischen, dass sich hier überhaupt jemand zu schaffen gemacht hat. Er wird Rillen in den Sand graben wie natürliche Stufen, die zu einem Gipfel aufsteigen. Der Sand wird das weiße Licht verbergen, das aus dem Loch dringt.

Ich nehme einen Schluck aus meinem Wasserkrug und ziehe einmal mehr die Karte von Theoria zu Rate in der Hoffnung, dass sich diesmal vielleicht etwas verändert hat, dass ich Anyar näher bin, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber wenn ich immer noch im unbewohnten Tal bin, muss ich noch viel, viel weiter gehen. Für einen kurzen Moment habe ich Heimweh, denn ich bin meiner gemütlichen Burg und Nuna näher als meiner neuen Heimat in Theorias Viertel der Niedriggeborenen.

Mein einziger Trost ist, dass ich nun für meinen Vater unerreichbar bin. Wie Mutter gesagt hat, er wird nie vermuten, dass ich in Richtung Theoria aufgebrochen sein könnte – zu seinem Erzfeind; dem Königreich, das seinen Hass befeuert. Er wird nicht auf die Idee kommen, im Viertel der Niedriggeborenen nach mir zu suchen, wo die befreiten Sklaven des alten Krieges noch immer wohnen. Und er wird keinen Verdacht schöpfen, dass Mutter mir geholfen hat. Für meinen Vater ist Mutter eine Heimatlose, eine Dienerin mit einem Titel. Sie tut, was man ihr sagt. Nein, Mutter würde sich Vater nicht widersetzen. Ich wäre eine Närrin zu glauben, dass sie mir aus mütterlicher Zuneigung bei der Flucht geholfen hat; ihre Sorge gilt dem Schicksal Serubels. Vater wird denken, ich hätte mich von meiner Zelle aus, die auf eine steile Klippe hinausgeht, in den Nefari gestürzt. Vater wird mich für tot halten.

Oh, wenn er doch nur nicht so gierig gewesen wäre. Wenn er sich nur mit seinem eigenen Königreich zufriedengegeben hätte, statt andere erobern zu wollen. Wenn er nur vernünftig gewesen wäre. Dann hätte ich diese elende Reise überhaupt nicht antreten müssen.

4

Tarik

Tarik hält sich am Rand des königlichen Streitwagens fest und blickt zu den spärlichen Wolken hoch. Er weiß, dass es nie in Theoria regnet, aber selbst der Himmel scheint den großen Verlust nach König Knosis Tod zur Kenntnis zu nehmen.

Neben ihm steht Sethos ganz steif mit zusammengebissenen Zähnen da. Es ist lange her, seit sein Bruder die zeremonielle goldene und silberne Körperbemalung der königlichen Familie tragen musste. Tatsächlich war der letzte Anlass die Beerdigung ihrer Mutter, und da er damals noch ein kleiner Junge war, hat er die Farbe verschmiert, noch bevor sie zur Prozession zu den Pyramiden aufbrachen. »Bist du sicher, dass du auch wirklich die besten Einbalsamierer gerufen hast?«, flüstert Sethos. Die Pferde laufen über eine holprige Stelle auf dem Weg, und Sethos ist gezwungen, sich ebenfalls festzuhalten.

Tarik richtet den Blick starr auf den kunstvoll vergoldeten Wagen vor ihnen – den Wagen, der den Leichnam des Königs zu seinem letzten Bestimmungsort im Tal der Könige bringt. »Er wird viele Jahre lang gut erhalten bleiben«, antwortet Tarik leise, weil er weiß, dass er seinen Bruder beruhigen muss. Aber er ist unsicher, wie weit er dabei gehen kann. »Bestimmt lange genug, um das Heilmittel für den Tod zu finden.«

Sethos nickt, als sei das die Frage, die er eigentlich hatte stellen wollen. Wenn irgendjemand in den fünf Königreichen etwas gegen den Tod unternehmen kann, dann ihre Heiler. Kein anderes Reich kann den hochentwickelten Kenntnissen der Heilwissenschaft, die das Lyzeum im Laufe von Jahrhunderten gesammelt hat, auch nur annähernd das Wasser reichen. Und sobald sein Vater seinen letzten Atemzug getan hatte, hatte Tarik bereits die Forschungsmittel für das Lyzeum verdoppelt – das heißt, die Mittel, die er von den Lebenden abziehen konnte.

Aber die neue Krankheit hat die Palastmauern verlassen und breitet sich jetzt in der Oberklasse aus, berichtet Rashidi. Einige sterben schneller als der König, andere halten ein paar Tage länger durch. Alle erdulden großes Leid. Alle siechen dahin und verlieren vor den Augen ihrer Familie Blut und Lebenskraft.

Und doch scheint die Krankheit nicht ansteckend zu sein; die Diener, die ihren Herren aufwarten, und die Menschen, die den Sterbenden am nächsten sind, werden nicht krank.

»Seltsam«, sagte Tarik mehr zu sich selbst als zu Sethos.

Sein Bruder sieht ihn von der Seite an; es wäre respektlos, während der Beerdigungsprozession ein Gespräch zu führen. Tarik neigt den Kopf gegen die Heuchelei – sein Bruder hat schließlich keine Minute zuvor gesprochen –, und achtet darauf, den Rest seiner Gedanken für sich zu behalten. Sethos’ Körpersprache scheint um Schweigen zu bitten und darum, in Ruhe gelassen zu werden. Der Tod ihres Vaters macht ihm schwer zu schaffen. Er will nichts über die Symptome hören, die ihr Vater vor seinem Tod erlitten hat, und genauso wenig, dass einige im Königreich immun zu sein scheinen.

Tarik selbst hatte keine Zeit zu trauern. In den Tagen seit König Knosis Dahinscheiden wurde er von einer Ratssitzung zur anderen getrieben. Seine Krönungszeremonie war eine hastige formlose Angelegenheit, zu der die Öffentlichkeit – und die umliegenden Königreiche – nicht eingeladen worden waren.

Wäre Rashidi nicht gewesen, wäre er sicher unter dem Druck zusammengebrochen.

Rashidi fährt fort, ihm zu widersprechen. »Ihr seid zum Herrscher geboren«, beharrte er. Noch etwas, von dem Rashidi fest überzeugt ist. Aber Tarik hatte keine Zeit, den engsten Ratgeber seines Vaters – der jetzt sein Ratgeber ist – zu korrigieren. Er hatte auch keine Zeit für eine anständige Mahlzeit. Eine Tatsache, an die sein Magen ihn jetzt lautstark erinnert.

Sethos wirft ihm einen Blick zu, als hätte er es mit Absicht gemacht, als übertöne sein Magenknurren die Klagerufe und das Weinen der Menschen, die sich entlang der Prozessionsstraße versammelt haben, als der Streitwagen vorbeirollt.

Er seufzt. Sethos baut Angst durch Kampf ab, das hat er immer schon getan, und sucht wahrscheinlich nach einem Grund, um eine Rauferei mit seinem Bruder anzuzetteln, König oder nicht. Tarik weiß, dass er sich glücklich schätzen kann, wenn sein Bruder einen öffentlichen Auftritt ohne Skandal übersteht. Sethos’ Laune neigt dazu, wie an einem Scharnier hin und her zu schwingen, und kann binnen weniger Augenblicke von Niedergeschlagenheit zu Freude umschlagen. Niedergeschlagenheit bedeutet fast immer einen Wutausbruch. Es ist sein einziger Charakterfehler, soweit Tarik weiß, doch er kann bisweilen zu einer Belastung werden. Selbst seine Lehrer beklagen sich darüber. Aber ihr Vater hat Sethos nie an die Kandare genommen und Tarik hat es auch nicht vor. Ganz gleich, wie sehr der Rat ächzt und stöhnt.

Tarik wird seinen Bruder auf seine Art trauern lassen – solange seine geballten Fäuste an diesem Tag nicht den Weg an sein Kinn finden.

5

Sepora

Ich bin nicht fürs Reisen gemacht, befinde ich, als ich zum zweiten Mal in ebenso vielen Stunden stehen bleibe, um mir die schmerzenden Füße zu reiben. Meine Waden brennen von der Aufgabe, meine Füße bei jedem schweren Schritt aus dem Sand zu graben. Ich habe seit drei Tagen nichts gegessen. Für einen Apfel oder eine Scheibe Räucherfleisch würde ich genug Spektorium eintauschen, um eine der legendären theorianischen Pyramiden zu bauen. Mir ist auch wieder das Wasser ausgegangen, was bedeutet, dass ich mich ans Ufer des Nefari werde wagen müssen, um meinen Krug aufzufüllen.

Der Fluss ist eine launische Schlange aus Wasser. An manchen Stellen wird er breiter und an anderen schmaler und ein, zwei Tage lang fließt er geradeaus, nur um dann gewundene Schleifen zu ziehen. Die Strömung ist stark und brodelt an der Oberfläche. Manchmal ist das Wasser braun und schlammig, dann wieder wechselt es zu einem tiefen Rot. Trinkwasser erhalte ich nur, wenn es klar ist, und das bedeutet nicht, dass es besser schmeckt.

Der Nefari ist die Heimat der Parani – bösartiger Flossenwesen mit Schwimmhäuten an den Händen, menschenähnlichen Gesichtern und einer Vorliebe für Menschenfleisch. Ich habe noch nie einen gesehen, aber ich habe Geschichten über sie gehört, und sie sind der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind.

In Serubel warnen Eltern die Kinder mit der Geschichte des Knaben Ragan vor dem Fluss, der es gewagt hat, allein darin zu schwimmen. Während seine spottenden Freunde vom Ufer aus zusahen, durchquerte er den Strom und achtete darauf, nicht zu sehr zu spritzen, aus Angst, die Parani auf sich aufmerksam zu machen. Doch kurz bevor er die andere Seite erreichte, verschwand er urplötzlich, als sei er unter Wasser gerissen worden. Binnen Minuten sprangen zwei Parani zu den schreienden Kindern ans Ufer und werfen ihnen Ragans Skelett zu, dessen Knochen klappernd vor ihren Füßen zu liegen kamen. Das einzige Fleisch, das noch übrig war, war die Haut, die das Haar am Schädel hielt.

Mit dieser Geschichte im Hinterkopf gehe ich mit meinem Krug zum Fluss und hab das Gefühl, ängstlich und albern und abergläubisch zugleich zu sein. Nur wenige Schritte entfernt von der Stelle, wo das Wasser aufs Ufer trifft, sehe ich mich um und ziehe mein Schwert. Wenn ein Parani mich überraschen will, dann bin ich vorbereitet. Mit dem Schwert in der einen und dem Krug in der anderen Hand gehe ich die letzten Schritte zum Fluss und hocke mich hin, um den Krug aufzufüllen. Das Wasser ist warm und nicht unangenehm. Es kostet mich meine ganze Willenskraft, es nicht gleich zu trinken, sobald ich genug für einen Schluck geschöpft habe. Mir ist mulmig zumute und ich behalte den vorbeifließenden Fluss im Auge, suche nach schattenhaften Gestalten unter der Wasseroberfläche oder nach Spritzern darüber.

Ich sehe nichts. Mehrere zeitlose Augenblicke lang bleibe ich und beobachte die Wellen, die Strömung und das Wasser, das mich vom anderen Ufer trennt. Die Angst verebbt, als sei sie vom Fluss fortgetragen worden. Die Geschichte von Ragan kann einfach nicht stimmen. Es würde mehr als einige Momente dauern, um einen Jungen von seinem Fleisch zu trennen, und wenn die Parani so räuberisch wären, warum haben sie dann nie jemand anderen gefressen? Bestimmt nicht, weil alle Kinder ihren Eltern gehorchen und sich vom Fluss fernhalten. Ich habe einen Dienstjungen gekannt, der die Verteidigungsschlangen ausgeritten hat und mit triefenden Haaren und Kleidern aus dem Unterland zurückgekehrt ist; so nass wie ein Mopp. Ich habe Aldon einmal von dem Jungen erzählt, und er sagte, dass junge Männer Mut und Dummheit manchmal ganz fürchterlich durcheinanderbringen. Aber er hat nicht geleugnet, dass der Junge durch den Nefari geschwommen ist, als er ins Unterland ging.

Der Nefari ist hier klar, und das Bett ist voller runder Kieselsteine und kleiner Wasserpflanzen, die dazwischen sprießen und wie Unkraut aussehen. Ein Bad wäre schön. Ich habe keine Seife, aber mit dem Schlamm könnte ich den größten Teil des Staubes von mir abwaschen. Auch mein Haar wäre in nassem Zustand vielleicht besser zu bändigen. Es müsste auch dringend wieder neu geflochten werden.

Ich könnte mein Schwert in der Hand behalten und wachsam sein. Ich könnte lautlos wie eine Wolke sein. Und ich könnte sauber sein.

Ich lege meine Ledertasche auf den Boden und stelle den Wasserkrug daneben. Es ist riskant, nackt zu baden. Abgesehen davon, dass unerwartet Fremde auftauchen und mich entblößt sehen könnten, müsste ich in dem unwahrscheinlichen Fall, dass ich von Parani angegriffen werde, unbekleidet fliehen. Immer vorausgesetzt, dass ich es lebend aus dem Wasser schaffe, was ebenfalls höchst unwahrscheinlich wäre, wenn man der Geschichte von Ragan glaubt. Und um ehrlich zu sein, haben meine Kleider eine gründliche Wäsche nötig, und wenn ich es jetzt tue, haben sie Zeit zum Trocknen, bevor es kalt wird. Die theorianische Wüste ist tagsüber ein flacher, ausgedörrter, unversöhnlicher Gegner, aber bei Nacht wird sie erst richtig fies. Dann kommen die krabbelnden und schlängelnden und flatternden Kreaturen hervor, und es ist so kalt, dass man im Mondlicht seinen eigenen Atem sehen kann.

Trotz all dieser Bedenken rede ich mir ein, dass ein Bad eine gute Idee ist. Mehr noch als das, eine absolute Notwendigkeit. Das Einzige, was ich ausziehe, sind meine zerlumpten, abgetragenen Dienstbotenschuhe. Schuhe, die dazu bestimmt sind, über die Fußböden der Burg und Brücken und vielleicht in die Ställe der Serpen zu laufen, aber nicht dazu, tagelang durch das unbewohnte Tal zu wandern oder eine brütend heiße Wüste zu durchqueren, deren winzige Sandkörner sich in meine Füße graben, mir zwischen die Zehen geraten und mir die Haut aufschürfen.

Beim ersten Schritt ins Wasser brennen die Blasen an meinen Fersen. Zaghaft reibe ich den Sand aus den offenen Schwielen und stoße einen Seufzer der Erleichterung aus, als der Schmerz nachlässt und meine Füße sich daran gewöhnen, frei zu sein. Die glatten Kiesel sind einladend, und es dauert nicht lange, bis ich vollständig untergetaucht bin. Ich genieße das Gefühl der Schwerelosigkeit, statt durch die schreckliche Last meines eigenen Fleisches und meiner Glieder behindert zu sein, die ich seit Tagen mit mir herumschleppe.

Langsam grabe ich ein Loch unter den Kieselsteinen, bis ich zu dem schlammigen Flussbett gelange, und schöpfe eine Handvoll groben Schlick. Zuerst nehme ich mir mein Gesicht vor und schrubbe heftig, bis ich mir sicher bin, dass es in der Mittagssonne glänzen wird. Als Nächstes scheuere ich Arme, Beine und den Hals und achte darauf, keinen Schlamm unter die Kleidung zu bekommen. Ich spüle mich gründlich ab und nehme mir mehr Zeit dafür als für die eigentliche Säuberung. Mein Dienstbotenkleid besteht aus lavendelfarbenem Leinen und mit ein bisschen Wringen und Drehen lösen sich die Flecken mühelos im warmen Wasser.

Froh und erfrischt löse ich meinen Zopf und mache mir eine praktischere Frisur. Gerade als ich das Ende wieder befestige, reißt mich ein gewaltiges Platschen eine bloße Serpenlänge entfernt aus meiner Eitelkeit. Leichte Panik überfällt mich bei der Vorstellung, dass die Kreise, die sich vor mir im Wasser immer weiter ausbreiten, von einer enormen Flosse verursacht wurden. Es war etwas Großes. Es war etwas, das nicht mehr da ist, sondern inzwischen hier sein könnte. Einerseits will ich schleunigst aus dem Fluss raus, um Abstand zwischen mich und diese Wellen zu bringen. Andererseits weiß ich, dass das ein Fehler wäre – dass ich mit einer lautstarken Flucht nur Aufmerksamkeit auf mich lenken würde.

Aber dass ich im Wasser zittere, ängstlich mit den Zähnen klappere und mein Wimmern nicht unterdrücken kann, ist vermutlich auch nicht besser. Diese Geräusche kann ich nicht verhindern, denn sie entziehen sich meiner Kontrolle, und wenn ich schon Krach machen muss, dann wenigstens, während ich mich ans sichere Ufer rette. Ohne einen weiteren Versuch, mich geräuschlos zu verhalten, lasse ich mein Schwert im Wasser liegen – Mist, warum habe ich es überhaupt abgelegt? –, wate hastig ans Ufer und …

… laufe direkt in den größten Mann hinein, den ich je gesehen habe. Mein Kopf reicht ihm nicht mal bis zur Schulter. Während mir das Wasser bis zur Taille geht, geht es ihm bis zu den Lenden. Da er im Gegenlicht steht, kann ich nur seine gigantische Silhouette ausmachen. Aber ich erkenne klar und deutlich, dass er die Faust hebt – und warte auf den Schlag.

6

Tarik

Sethos schwingt sich auf das Balkongeländer und lehnt sich gegen die Säule. Er steckt sich eine Traube in den Mund und schenkt Tarik einen Blick, der so süß ist wie die Frucht. Es ist ein eigenartiges Gefühl, seinen Bruder in den Tagesgemächern des Königs zu bewirten, die Sethos nie hat betreten dürfen. Dort werden Entscheidungen getroffen, Kriege geplant, Friedensverträge ausgehandelt. Es ist kein Ort für Jungen. Zumindest war es das vor wenigen Wochen noch nicht.

»Du weißt, was gegen die Anspannung helfen würde«, bemerkt Sethos nach einer Weile.

»Mir ist gar keine Anspannung aufgefallen«, entgegnet Tarik abwesend und schiebt einige Schriftrollen beiseite, um sich andere anzusehen. Kein Wunder, dass Vater immer beschäftigt war und sich sogar abends Schriftrollen mit ins Bett genommen hat.

»Du magst fähig sein, eine Lüge zu erkennen, Bruder, aber du bist unfähig zu lügen. Wie dem auch sei, ich dachte gerade, wie viel Stress du durch einen Besuch in deinem neuen Harem abbauen könntest.«

»Es ist Vaters Harem und er ist alles andere als neu.«

»Jetzt ist es dein Harem, Tarik.«

Ein Harem. Von allen Verantwortungen und Verpflichtungen, die Tarik geerbt hat, macht sein Bruder sich die größten Sorgen um einen Harem. Einen Harem voller schöner Frauen mit schönen Mündern, die gefüttert werden wollen; an sich schon eine Last, was Tarik betrifft. »Du bist noch zu jung, um einen Harem zu besuchen, selbst wenn ich das Gesetz ändern könnte, um es zu erlauben.« Aber das Gesetz besagt, dass der König der einzige Mann ist, der seinen Harem sehen darf. Der König und die Eunuchen. Als Tarik darum gebeten hat, ihn aufzulösen und die Frauen wegzuschicken, hat Rashidi gelacht. Anscheinend musste man als König schon allein aus Prestigegründen einen Harem unterhalten.

»Rashidi sagt, du hättest den Harem nicht einmal besucht. Es ist deine Pflicht, deinen eigenen Harem in Augenschein zu nehmen«, sagt Sethos ein wenig schmollend.

»Ich will jetzt nicht von Pflichten sprechen. Oder Harems.«

»Du bist immer das seltsame Kind gewesen.«

»Und du immer der Rotzlöffel.«

Sethos grinst. »Ich komme ganz nach meinem Vater.«

»Wie wahr, wie wahr.« Ihr Vater war nicht gerade für seine Diskretion bekannt und stellte zu seiner Freude fest, dass Sethos das gleiche Temperament besaß. Sie hatten eine unkomplizierte Beziehung.

Für Tarik und seinen Vater galt das nicht. Er hätte sich jedoch nicht gewünscht, dass sein Erbe mehr wie sein zweiter Sohn wäre; er sah ihre Unterschiede und akzeptierte sie. Aber Tarik hatte immer den deutlichen Eindruck gehabt, dass er es seinem Vater nie ganz recht machen konnte. Rashidi sagt, es habe daran gelegen, dass Tarik aufgrund seiner Ähnlichkeit mit seiner Mutter König Knosi schmerzhaft an ihren Tod erinnere. Seine Mutter war eine Lingot und für seinen Vater bei Hof von großem Nutzen gewesen. Sie hatte Tarik ausgebildet, als seine Gabe entdeckt worden war, aber nachdem sie drei Jahre nach Sethos’ Geburt gestorben war, hatte man seine Ausbildung in die Hände des Lyzeums gelegt. Der König sagte, er sei stolz auf Tarik, und Tarik konnte erkennen, dass er die Wahrheit sprach. Aber er hatte immer den Eindruck, dass er mehr tun könnte. Mehr sein könnte. Und er ist sich nicht sicher, ob sein Vater dem widersprochen hätte.

»Hast du gehört, dass die Prinzessin von Serubel in den Tod gestürzt ist? Wie hieß sie noch gleich? Magar?«, fragt Sethos.

Tarik nickt. »Rashidi hat mich darüber informiert.« Ein schrecklicher Unfall. Irgendwie war sie von ihrem Flugtier ins Unterland gefallen; es musste am Nefari geschehen sein, da sie offenbar von der Strömung fortgerissen worden war. Soweit Tarik gehört hat, war der Leichnam nie gefunden worden. Die Gerüchte sagen, sie sei wahrscheinlich ein Festmahl für die dort lauernden Parani geworden, und Tarik muss ihnen zustimmen.

Auf Rashidis Veranlassung hin hat er eine Karawane mit Kondolenzgeschenken losgeschickt, obwohl der serubelanische König den Tod König Knosis nicht zur Kenntnis genommen hat. »Nicht wir sind die Barbaren«, hat Rashidi ihm ins Gedächtnis gerufen. Nicht dass Tarik etwas dagegen hatte, Beileidswünsche zu senden, aber eine ganze Karawane für eine Prinzessin, der er nie begegnet ist? Tatsache war, dass die meisten Menschen ihr nie begegnet waren. Die meisten hielten sie für eine Einsiedlerin oder für eingebildet. Obwohl sie ein tragisches Ende gefunden hat, ist es dennoch die Folge dieser Katastrophe, die für Tarik entscheidend ist. Seit dem Tod der Prinzessin handelt der serubelanische König nicht mehr mit seinem Spektorium – und Theoria ist in vieler Hinsicht auf das Element angewiesen, unter anderem für die Forschungen der Heiler.

»Sie soll sehr schön gewesen sein«, sagt Sethos und sieht mit träumerischem Blick in den Himmel. »Gerüchten zufolge war ihre Schönheit der Grund, warum ihr Vater ihr nicht erlaubt hat, das Königreich zu verlassen. Angeblich hatte er vor, sie mit dem König von Hemut zu vermählen, und hat sie deshalb vor der Gesellschaft versteckt.«

Tarik analysiert das Gerücht und denkt darüber nach. Manchmal kann er die Wahrheit aus Informationen aus zweiter Hand ermitteln, aber nicht immer. Für gewöhnlich hängt es davon ab, wie sehr der Überbringer der Nachricht daran glaubt. Und Sethos will unbedingt daran glauben. Tarik schüttelt den Kopf. »Sie war sicherlich schön. Aber ich denke nicht, dass er sie aus diesem Grund für sich behalten hat.«

Sethos’ Neugier ist geweckt. Er setzt sich aufrecht hin und schiebt sich eine weitere Traube in den Mund. »Woran könnte es dann gelegen haben?«

»Vielleicht hatte sie keine Manieren. Oder sie war rettungslos dumm.«

Sethos bricht in Gelächter aus und erschreckt die Vögel auf dem Balkon hinter ihm. Tarik ist dankbar für das Lachen. Sein Bruder ist in letzter Zeit nicht er selbst gewesen. »Nicht jeder kann so klug sein wie du, Bruder«, erwidert Sethos.

»Wenn ich eine Tochter hätte, die unrettbar dumm wäre, würde ich sie auch vor der Welt verstecken.«

»Ich bezweifle, dass du in der Lage bist, eine dumme Tochter hervorzubringen. Aber da wir gerade von Erben sprechen, hast du schon Heiratspläne?«

Tarik hätte beinahe geknurrt. Er fühlt sich schon damit überfordert, plötzlich König zu sein, und jetzt wird auch noch von ihm erwartet, sich eine Gemahlin zu suchen? »Bist du wirklich nicht in der Lage, über irgendetwas anderes als Frauen zu reden?«

»Gibt es etwas Interessanteres als Frauen? Eines Tages, Bruder, wirst du einer Frau begegnen, deren Anblick dir den Atem verschlägt, und dann weißt du, warum alle anderen an kaum etwas anderes denken.«

Das bezweifelt Tarik stark, aber Diskussionen über Frauen mit Sethos sind Zeitverschwendung. »Die Belange des Königreichs könnten dich interessieren.«

Sethos verdreht die Augen. »Ich bin ein Kämpfer. Die Politik überlasse ich dir.«

»Diese Krankheit betrifft uns beide, Sethos.«

Sein Bruder lehnt sich zurück und denkt nach. Ihr Vater ist an der Stillen Seuche gestorben, wie sie die Bürger jetzt nennen. Tarik weiß, dass er zumindest das ernst nimmt. »Komisch, dass die niedriggeborene Klasse verschont bleibt, nicht wahr?«, sagt Sethos. »Vielleicht liegt es an Speisen, die ihnen nicht zugänglich sind, etwas, das zu teuer für ihren Tisch ist. Oder vielleicht sind die Serubelaner immun.«

»Die Heiler gehen beiden Theorien nach. Keine ist bisher verworfen worden. Momentan haben wir noch keine Antworten.«

»Die Menschen geben dir keine Schuld an der Seuche.«

Für jemanden, der kein Lingot ist, ist Sethos manchmal sehr scharfsichtig. Denn genau das hat Tarik auch gedacht. Dass die Menschen Theoria verlassen werden, wenn er kein Heilmittel für die Seuche findet, weil ihr König sie nicht beschützen kann. Sie werden sich woanders sicherer fühlen. Und alles wird in die Brüche gehen. Alles, was sein Vater so mühevoll zusammengehalten hat. Alles, was seine Vorfahren so mühevoll aufgebaut haben. Konnte das alles wirklich mit einem schlechten König enden?

Tarik denkt an seine Geschichtslektionen über das barbarische Königreich Serubel. Vor langer Zeit führte eine Reihe von schrecklichen Königen dazu, dass die umliegenden Königreiche erschaffen wurden. Natürlich war Theoria das erste gewesen, das sich abgespalten hatte, als Vokor vor dem König floh und in der Sicherheit der leeren, wenn auch etwas rauen Wüste seine eigene Regierung bildete. Vokor war der hohe Ratsherr des Königs von Serubel gewesen und war inzwischen als einer der Begabten anerkannt – wahrscheinlich ein Lingot. Nachdem Prinzessin Ailan gestorben und Vokor gegen Serubel in den Krieg gezogen war, begannen andere Gruppen, sich von dem einst großen Königreich abzuspalten. Wachuk wurde zu einem Lager für Flüchtlinge, die in den Wäldern südlich von Theoria Zuflucht gefunden hatten. Nach dem Blutvergießen und dem Verlust, den sie im Großen Krieg erlitten hatten, zogen sie es vor, ein spirituelles Dasein zu führen. Sie huldigten dem Feuer als ihrem Gott und ließen Tag und Nacht Feuersäulen als Opfer brennen. Sie hörten sogar auf, sich mit Worten zu verständigen, da Taten Bände sprachen, wohingegen Worte voller Arglist sein konnten. Bis auf den heutigen Tag verständigen sie sich mit Handzeichen und einfachen Schnalzlauten.