Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Böse alte Zeit

- Sprache: Deutsch

Die gute alte Zeit? Von wegen! Neun authentische Kriminalfälle aus drei Jahrhunderten gewähren einen tiefen Blick in düstere Kapitel der hohenlohischen Geschichte. Dabei geht es nicht allein um blutige Taten und ihre oft grausame Bestrafung. Auch von der Lebenswelt der Täter und Opfer, dem Alltag der kleinen Leute aus Hohenlohe, berichtet dieses Buch. Mal tragisch, mal komisch, oft überraschend und immer auf der Grundlage historischer Dokumente. Spannender lässt sich Regionalgeschichte nicht erzählen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Jan Wiechert

BÖSE ALTE ZEIT

Kriminalfälle aus der hohenlohischen Geschichte

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Redaktion / Lektorat: Anja Sandmann

Layout / Herstellung: Susanne Lutz

E-Book-Erstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: Lutz Eberle

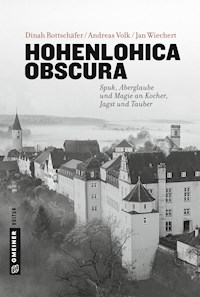

unter Verwendung eines Fotos von © Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein (ohne Signatur): »Sperrnagelmesser«, Mordwaffe aus dem Jahr 1568

ISBN 978-3-8392-5426-4

Das tödliche Schneiderlein

Ertränken, Hängen, Aushauen mit Ruten, Rädern, Enthaupten, Verbrennen und das Abhacken der Hand: Ein Kupferstich von 1695 zeigt die üblichsten Formen der Bestrafung an Leib und Leben.

Die Quellen beschreiben Anna Braun als kräftige junge Frau von 26 oder 27 Jahren. So genau wusste sie es selbst nicht zu sagen. Wer ihre Eltern waren, woher sie ursprünglich stammte, ist nicht überliefert, aber sie wird in einfachen Verhältnissen groß geworden sein. Anderenfalls hätte sie kaum Thoma Braun aus Künzelsau zum Mann genommen, der gerade einmal den sechsten Teil eines Hofgutes besaß und zum ärmsten Teil der Bevölkerung gehörte. Wie viele Kinder das Paar hatte, muss ebenfalls offenbleiben. Sicher ist, dass sich Annas Bauch im Mai 1607 zu wölben begann und sie ein Kind erwartete, als sie am Pfingstmontag ihre Schwester in Belzhag, einem Weiler bei Kupferzell, besuchte. Um die Mittagszeit sagte sie ihrer Schwester Lebewohl und machte sich auf den Heimweg. Den längsten Teil der Strecke hatte sie bereits zurückgelegt, Kupferzell und Gaisbach lagen hinter ihr und sie hatte den Abstieg ins Kochertal begonnen, als sie dem Fremden begegnete. Ein junger Bursche, vielleicht in ihrem Alter, vielleicht etwas jünger. Schwarze Hosen, ein weißes Oberhemd und eine schwarze Mütze über dem bartlosen Gesicht. Anna fiel auf, dass er nicht mehr ganz sicher auf den Beinen war, dass er »ettwas gedorckelt« habe, »alß ob er gar voll were«. Wohl ein Dörfler, der nach dem Pfingstgottesdienst in Künzelsau eine Kanne Wein zu lang im Wirtshaus geblieben war. Erst als er das Wort an sie richtete, regte sich Annas Argwohn.

Wohin sie denn gehe, verlangte der Fremde zu wissen. Auf ihre knappe Antwort, dass sie auf dem Heimweg nach Künzelsau sei, gab er zurück, dass er sie gern begleiten wolle. Nach Künzelsau? Er war ihr doch eben erst aus dieser Richtung entgegengekommen! Etwas stimmte nicht mit dem Kerl. Er konnte nichts Gutes im Schilde führen. Anna suchte ihr Heil in der Flucht. Um ihm zu entgehen, so gab sie später zu Protokoll, »hab sie sich starck uff die Fües gemachtt und darauff gedretten, so starck sie könndt«. Umsonst. Mit den Worten »er könne wol so waidtlich lauffen alß sie« heftete sich der Fremde an ihre Fersen, bekam sie an der Gurgel zu fassen und riss sie brutal zu Boden. Anna fand sich neben einem Dornengestrüpp wieder, versuchte vergeblich, sich aus dem Würgegriff ihres Angreifers zu befreien, und erkannte mit Schrecken das Messer in seiner Hand. Vom Mut der Verzweiflung erfasst, konnte sie alle Stiche abwehren, die auf ihren Leib gerichtet waren, indem sie beherzt in die Klinge griff. Mehr und mehr gelang es ihr, im Gerangel die Oberhand zu gewinnen. Sie habe »hefftig geschrihen unnd sich so starck, alß sie köndt, gewehret, biß sie ime daß Messer auß der Handt gewunden«. Nur mit Mühe gelang es ihr, sich aus dem Griff des entwaffneten Gegners zu befreien und auf die Beine zu kommen. Der wütende, blutbesudelte Angreifer rappelte sich ebenfalls auf und forderte, »ime, daß Messer widerzuegeben«. Anna tat freilich nichts dergleichen. Sie legte die Tatwaffe, ein einfaches Taschenmesser mit knöchernem Griff, in ihren Korb und lief so schnell sie konnte Richtung Künzelsau. Mit einem Blick über die Schulter stellte sie zu ihrer Beruhigung fest, dass der Kerl ihr nicht weiter folgte. Er setzte seinen Weg nach Gaisbach fort und stieß im Weggehen einen freudigen Jauchzer aus.

Mit eiligen Schritten folgte Anna Braun der nach Künzelsau abfallenden Straße. Die Verletzungen, die ihr der brutale Kerl an den Händen und im Gesicht zugefügt hatte, mochten nur oberflächlich sein, aber sie schmerzten. Ihre Hauptsorge galt nicht der eigenen Gesundheit, sondern dem ungeborenen Kind, mit dem sie schwanger ging. Sie befürchtete, dass der Sturz oder der Schreck eine Fehlgeburt auslösen oder das Kind auf andere Weise Schaden genommen haben könnte. Erst der Anblick der kleinen Menschentraube, die sich am Rande des Weges gebildet hatte, riss sie aus ihren Gedanken.

Etliche Männer und Frauen aus Künzelsau standen teils aufgeregt schwatzend, teils schweigend und mit ernsten Mienen umher und blickten gebannt auf einen Punkt in ihrer Mitte. Anna Braun erkannte erst im Näherkommen Balthasar Göldenbott und seine Frau in der Menge. Beide beugten sich zu einer am Boden liegenden Frau hinab, sprachen ihr gut zu und boten ihr eine Wasserflasche an. Als Antwort war nur ein klägliches Wimmern zu hören. Aus aufgeschnappten Gesprächsfetzen erfuhr Anna, die sich am Rande der Szenerie hielt, dass es sich um die Burkardtin, Simon Burkardts Ehefrau, handelte, die einem mysteriösen Angreifer zum Opfer gefallen war. Just in diesem Moment schoben zwei junge Burschen einen Holzkarren auf den Platz, der dem Transport der Schwerverletzten dienen sollte. Anna Braun begriff sofort, was der Frau widerfahren, wer ihr begegnet war. Und sie begriff, dass es der anderen weit schlimmer ergangen war als ihr selbst. Schleunigst setzte sie ihren Heimweg fort. Kurz bevor sie das Obere Tor erreichte, kam ihr ihr Mann entgegen. Thoma Braun und andere Künzelsauer hatten von dem Tumult vor den Mauern der Stadt gehört und wollten nachsehen, was es damit auf sich hatte. Stattdessen nahm er sich seiner jungen Frau an und führte sie vollends nach Hause.

Den Ausklang des Pfingstmontages hatten sich die fünf Männer aus Gaisbach anders vorgestellt. Pfingsten bot der Landbevölkerung eine letzte Verschnaufpause, ehe Heu und Getreide eingebracht werden mussten. Vor dieser monatelangen, mühseligen und kräftezehrenden Aufgabe war es nur recht und billig, sich noch einmal in Ruhe mit Nachbarn und der Familie zusammenzusetzen, den einen oder anderen Becher Wein zu leeren und den Nachmittag zu verplaudern. Stattdessen stapften die fünf Gaisbacher Leonhard Steinbach, Hans und Michel Hermann, Conz Abel und Hans Schmötzer kreuz und quer durch die Gemarkung ihres Dorfes, um einen Meuchelmörder zu finden. Die Botschaft, »dass ein Mordt uff der Künzelsawren Staig geschehen« und der Täter in Richtung Gaisbach geflohen sei, hatten kurz zuvor Michel Solms und Michel Hofmann aus Künzelsau überbracht. Beide schlossen sich dem Suchtrupp an.

Es mochte den Männern einen geringen Trost darstellen, dass sie nicht die einzigen waren, die den Nachmittag mit der Jagd auf den Mörder verbrachten, statt die Beine unter den Wirtshaustisch zu strecken. Im nahen Kemmeten rief der Schultheiß ebenfalls Männer zusammen und wies sie an, »sie sollen lauffen und sehen, ob sie den Detter ausspüren, wo und an welchem Orth sie ihne finden, sollen sie ihne heben, doch ihme nichts thun«. Mit Stöcken und Prügeln bewaffnet, verließ eine Handvoll Kemmetener das Dorf, um die nähere Umgebung zu durchkämmen. Sie waren noch nicht lange unterwegs, als die erlösende Nachricht eintraf: Der Gaisbacher Suchtrupp hatte den Täter geschnappt und auf den Unterhof gebracht.

Das Wort Polizei hat seinen Ursprung im altgriechischen pólis (πόλις) und kann mit Stadt, Staat oder Bürgerschaft übersetzt werden. Auf seinem Weg in die deutsche Sprache machte der Begriff einen Abstecher ins Lateinische, wo politia eine Verfassung oder öffentliche Ordnung umschreibt. In diesem Sinn war auch dem gemeinen Hohenloher im Jahre 1607 das Wort Polizey bekannt: Eine Polizeyordnung hielt die Regeln des öffentlichen Miteinanders fest. Sie enthielt etwa Bestimmungen zum Verhalten an Feiertagen, Kleidervorschriften oder ein Verbot des Fluchens und Gotteslästerns. Ihr Sinn bestand darin, eine gute Polizey, also eine funktionierende und gottgefällige öffentliche Ordnung, zu definieren und aufrechtzuerhalten.

Ein fest installiertes Sicherheitsorgan im Sinne der modernen Polizei und der Beruf des Polizisten hingegen waren den Menschen des 17. Jahrhunderts vollkommen unbekannt. Freilich gab es in den Städten Torwachen, Nacht- und Turmwächter, die ihre eingeschränkten Aufgaben im Dienst der öffentlichen Sicherheit versahen. Die Idee einer festen Truppe hingegen, die tagein, tagaus durchgefüttert werden musste, um im Fall der Fälle eingreifen zu können, wäre einem Hohenloher dieser Zeit reichlich unzweckmäßig, vielleicht sogar ein wenig dekadent erschienen.

In Friedenszeiten unterhielten die Fürsten kein stehendes Heer. Wenn eine feindliche Armee unverhofft vor den Mauern einer Stadt erschien, so kam es den gewöhnlichen Bürgern zu, den Harnisch anzulegen und zu den Waffen zu greifen, um Familie und Eigentum zu schützen. Entsprechend verhielt es sich auf dem flachen Land: Wenn ein Mörder durch die Gaisbacher Gemarkung schlich, so war es die ureigene Aufgabe der Gaisbacher, ihn zu schnappen und unschädlich zu machen. Eine ausgeklügelte Befehlskette oder ein festgelegter Dienstweg waren hierbei nicht vonnöten. Wenn der Schultheiß eine entsprechende Nachricht erhielt, nahm er die Koordination vor Ort in die Hand und sandte seine Dorfgenossen aus, um die Gegend zu durchstreifen, also auf Streife zu gehen.

Eine frühe Annäherung an die Institution Polizei im heutigen Sinne mag man in den angeordneten, vorsorglichen Streifen erkennen, wie sie sich für Langenburg schon im 16. Jahrhundert nachweisen lassen. Hierbei entsandte die Herrschaft in unregelmäßigen Abständen kleine Trupps, die ganz allgemein nach Dieben, Herumtreibern, Brandstiftern und anderem lichtscheuen Gesindel Ausschau hielten. Bei den Beteiligten handelte es sich um Männer, die für gewöhnlich der Landwirtschaft oder einem Handwerk nachgingen und mit ein paar Kreuzern, Brot und Wein entlohnt wurden. Den Streifen aus Gaisbach und Kemmeten war es nicht um einen Lohn, sondern die Wiederherstellung der Sicherheit vor Ort zu schaffen. Die Obrigkeit erwartete von ihnen, dass der Gesetzesbrecher heil (oder wenigstens lebendig) abgeliefert wurde, um ihn einem ordentlichen Prozess unterziehen zu können. Fahndung, Festnahme und Auslieferung hingegen lagen ganz in der Hand der einfachen Leute.

Die Gaisbacher Streife hatte den Unterhof passiert und näherte sich nun dem Kuhbachholz. Das Wäldchen säumt heute wie damals das Ufer des Kuhbachs, der im Süden Gaisbachs vorbeifließt, ehe er in der Nähe des Weckhofs in die Kupfer mündet. Auf der großen Wiese, die der Bach vom Kuhbachholz trennte, erwartete der Gaisbacher Suchtrupp eine Überraschung. Unter einem verwilderten, einzeln stehenden Apfelbaum fanden sie einen Mann, den sie auf den ersten Blick erkannten, in friedlichem Schlummer: Hans Ungerer, den Schneider von Gaisbach. Zunächst wollten die Streifgänger nicht recht glauben, dass es sich bei ihm um den Gesuchten handeln könnte. Der Ungerer lebte seit Jahren in ihrer Mitte und hatte sich stets als redlicher Mann und guter Nachbar erwiesen. Ein genauerer Augenschein verbat jedoch jeden Zweifel: Nicht nur das weiße Hemd, auch Hände und Gesicht des Schlafenden waren über und über mit Blut verschmiert. Hans Ungerer musste der Messerstecher sein. Die Gaisbacher rüttelten ihn aus dem Schlaf, hoben ihn auf die Füße, legten ihm Fesseln an und beschlossen, ihn fürs Erste auf den nahen Unterhof zu bringen. Eine fernere Begleitung der beiden Künzelsauer Gehilfen war nicht mehr vonnöten. Michel Solm und Michel Hoffmann verabschiedeten sich von den Gaisbachern und eilten nach Hause, um die geglückte Verhaftung zu melden.

Die im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein erhaltenen Dokumente lassen den Lebensweg Hans Ungerers schemenhaft erkennen. Er dürfte um 1580 in Kupferzell zur Welt gekommen und als Kind einfacher Leute aufgewachsen sein. Der Vater, vermutlich ein Taglöhner oder Dorfhandwerker, vielleicht gleichfalls Schneider, starb früh, die Mutter heiratete erneut und lebte zum Zeitpunkt der Verhaftung nach wie vor in Kupferzell. Im Jahr 1603 oder 1604 heiratete Ungerer eine Frau namens Efrosine, die möglicherweise aus Gaisbach stammte, und bezog mit ihr ein bescheidenes Heim im Ort. Als Hans Ungerer unter dem Apfelbaum gefangen genommen wurde, erwartete das Paar sein zweites Kind. Zeit ihres Zusammenlebens wollte Efrosine »nie nichts Ungerechtes bey ihme gespürth« haben.Vielmehr sei ihr Mann »unrecht Dingen jeder Zeitt Feindt gewesen«.

»In seinem Handtwerck«, berichtete ein Nachbar der Familie, »seye er vleißig geweßen«. Tatsächlich nähte Ungerer nicht nur für die Gaisbacher, sondern auch für Einwohner der umliegenden Orte. Er habe etwa »denen zue Kemmethen fast allen geschafft«. Daneben betrieben die Ungerers eine geringfügige Landwirtschaft. Zumindest zeitweise reichten die Erträge aus, um einen Knecht zu beschäftigen: Im Jahr vor den Ereignissen an der Künzelsauer Steige lebte und arbeitete Jörg Horn aus Haag im Hause Ungerer. Sein Dienstherr habe sich »Gott allzeyt treulich bevollen, seye gern in die Kirchen gangen, vor und nach dem Eßen vleißig gebettet, habe nicht viel gezecht, auch nicht baldt geflucht«, erinnerte er sich bei seiner Befragung. Gelegentliche Ehestreitigkeiten seien schnell wieder beigelegt worden. Alles in allem habe das Paar gut und friedlich miteinander gelebt.

Nicht nur die Ehefrau und der Knecht, auch alle Nachbarn Ungerers, die während der gerichtlichen Untersuchung zu Wort kamen, attestierten Ungerer eine gottgefällige Lebensführung. Er »hab sich jeder Zeyt uffrecht und redtlich verhalten, seye kein Weinseüffer, Spieler oder dergleichen geweßen«, berichtete Michael Horn aus Gaisbach. Im Dorf und den umliegenden Orten würde dem Schneider »anderst nicht nachgesagt, dann daß er sich sonsten eines ehrlichen Wandels befleiße undt jedermann mit ime zuefrieden« sei. Man könne »sich nicht genuegsam verwundern […] wie er doch zue solch schrecklicher Thatt kommen« sei.

Mit besonderer Bestürzung nahmen Hans Göldenbott aus Gaisbach und Hans Feinauer aus Kemmeten die Nachricht von Ungerers Verhaftung auf. Sie hatten die Stunden vor der Tat mit ihm zugebracht, ohne zu bemerken, »daß er ettwas Bös im Sinn gehabt, weder in Wortten noch Wercken«. Zu dritt hatte man den Gottesdienst in Künzelsau besucht, nach der Lesung aus dem Evangelium jedoch keine Geduld mehr für die Predigt aufgebracht. Kurzerhand wurde die Kirchenbank mit einem gemütlichen Plätzchen im Wirtshaus vertauscht und war zu einem ausgedehnten Frühschoppen übergegangen, der erst um die Mittagszeit endete. Hans Ungerer sei während ihres Beisammenseins »gantz frölich geweßen« und habe »mit etlichen Schneidersgesellen mit Reden Schertz getriben«. Vier Maß Wein wären den Vormittag über getrunken worden, des Branntweins aber habe man sich enthalten. An Ungerer habe man »nicht gesehen, daß er sollt gar bezecht gewesen sein«, als er die gesellige Runde gegen zwölf Uhr verließ. Mehr wussten Göldenbott und Feinauer nicht zu sagen und Hans Ungerer trug fürs Erste wenig zur Aufklärung bei. Auf dem kurzen Weg vom Apfelbaum zum Unterhof wies er alle Fragen und Vorhaltungen seiner Nachbarn und Bewacher beharrlich zurück: Er sei eben doch fürchterlich betrunken gewesen und habe keine Erinnerungen an die Geschehnisse des Tages. Auch der schwangeren Efrosine gegenüber, die auf seine Bitte hin auf den Unterhof geholt wurde, fand er keine Worte. Mit dem Seufzer »O libe Frau!« schloss er sie in die Arme und brach in Tränen aus. Die Gattin zeigte sich so entsetzt, so rat- und fassungslos wie alle anderen. Die monströse Tat ihres Mannes wusste sie sich nur mit dem Leibhaftigen zu erklären. Wie er aber zu »diesem mordtettlichen Wesen von dem bössen Feindt verfürt« worden sei, »seye ihr nicht allein unwissent, sondern auch hertzlich laidt«. In besseren Tagen hatte ihr Mann mehrfach gesagt, dass ihm, seiner Armut zum Trotz, das reine Gewissen zur Ehre gereiche. Und nun stand er vor ihr. Blutverschmiert und in Fesseln.

Im Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein haben sich Lohnrechnungen erhalten, die alle Handwerker auflisten, die 1559 an Umbauten am Schloss in Waldenburg beteiligt waren. Unter ihnen findet man den Maurer Simon Meurer, den Glaser Hans Glaser und Stoffel Schreiner, der – man ahnt es – dem Schreinerhandwerk nachging. Eingedenk dieses belegbaren Übergangs von der Berufsbezeichnung zum erblichen Familiennamen erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass ein naher Vorfahre Sebastian Schreibers als Schreiber in einer der hohenlohischen Hofkanzleien tätig war. In diesem Falle wäre ihm schon an der Wiege vom Beamtendasein gesungen worden. Während Schreibers Herkunft sich nur vermuten lässt, steht ohne Zweifel fest, dass er es wohl verstand, seine Karriere im Dienst der Herrschaft voranzutreiben. 1607 bekleidete er zwei Ämter: Er war zugleich Stadtvogt von Neuenstein und Schultheiß in Kirchensall, wo er seinen Wohnsitz hatte. Schreibers außergewöhnliche berufliche Doppelrolle forderte ein hohes Maß an Mobilität und machte ihn zu einem regelrechten Pendler. Er brachte viel Zeit im Sattel zu, um vom einen Dienstort zum anderen zu gelangen. Immerhin wurde sein Dienstvertrag diesem Umstand gerecht, indem er ihm Zulagen für Futter und den Hufschmied gewährte, ja sogar eine Art Haftpflichtversicherung enthielt: Die Herrschaft versprach, für eventuelle Schäden aufzukommen, die sein Pferd verursachte, forderte den Bediensteten aber auch auf, sich ein »tugendtliches« Reittier zu halten.

Es war nicht ungewöhnlich, wenn die Dienstpflichten Sebastian Schreiber bis in die anbrechende Nacht hinein beschäftigten und er wie an jenem Pfingstmontag des Jahres 1607 erst gegen 20 Uhr in Kirchensall einritt. Ungewöhnlich war es hingegen, dass ihn, kaum dass er vom Rücken seines tugendlichen Pferdes gestiegen war, mehrere Männer umringten, um ihm von dem Gefangenen zu berichten, den die Gaisbacher am Nachmittag ins Dorf geführt hatten. Ein mordlustiger Schneider in Kirchensall? Die Sache gefiel Schreiber nicht. Zur Verwahrung von Verbrechern konnte der Ort lediglich das sogenannte Narrenhaus an der Kirchenmauer aufbieten, mehr ein Bretterverschlag als ein Gefängnis. Für Säufer, kleine Gauner und zänkische Weiber, die ein paar Tage darin zu verbringen hatten, mochte das reichen. Aber für einen Messerstecher, der wahllos Frauen attackierte und womöglich mit dunklen Mächten im Bunde stand?

Es half nichts: Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Schreiber musste einsehen, dass ihm die Zeit fehlte, den Gefangenen vor Einbruch der Dunkelheit nach Neuenstein zu bringen oder Instruktionen einzuholen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als Ungerer über Nacht im Dorf zu behalten und ein paar tüchtige Burschen für die Wache einzuteilen. Als drei der Männer, die sich am Narrenhaus die Nacht um die Ohren geschlagen hatten, am folgenden Morgen in Schreibers Haus erschienen, zeigte sich, wie berechtigt seine Bedenken gewesen waren.

Bis gegen elf Uhr wäre die Wache ruhig verlaufen. Dann aber sei »ettwas wie ein schwarzer Hundt zu ihnen für das Narrenhaus kommen« und habe sich auf einen der Männer gestürzt. Als zwei andere mit blankgezogener Klinge hinzueilten, sei »derselbig aber angesicht ihren Augen verschwunden, daß sie nicht wissen, waß es gewessen, unnd also sie ein Greüell ankommen«. Schreiber begriff sofort: Der Teufel persönlich hatte seine Finger im Spiel! Womöglich hatte er Ungerer zu einem unheiligen Pakt verleitet und lauerte nun in Gestalt eines Hundes auf eine Gelegenheit, sich der armen Schneiderseele zu bemächtigen. Schleunigst wurde der Gefangene in Fesseln und gut bewacht fortgeschafft. Die festen Mauern des Diebesturmes in Neuenstein würden ihm hoffentlich Schutz vor weiteren Anfechtungen bieten.

Was auch immer der Wachmannschaft im Narrenhaus des nächtlichen Kirchensall begegnet sein mag: Die Begebenheit zeigt, wie wirklich und dinglich sich die Menschen des 17. Jahrhunderts den Teufel vorstellten. Der böse Feind, wie er in Dokumenten der Zeit häufig genannt wird, war keine abstrakte Macht, kein Sinnbild für das Böse an sich, sondern ein sichtbares Geschöpf, ein handelnder Akteur binnen der realen Welt. Man konnte mit ihm sprechen und Handel treiben, sich Geld leihen und Verträge schließen. Oder feiern, tanzen und Sex haben, wie Protokolle von Hexenprozessen häufig festhalten. Stets bereit für ein krummes Geschäft um eine Sünderseele, stets zur Stelle, wenn es galt, Unheil zu stiften, und stets gewillt, den Menschen vom rechten Weg abzubringen, lauerte der böse Feind auf seine Opfer. Um seine dunklen Ziele zu erreichen, war ihm freilich auch die Macht gegeben, verschiedene Gestalten anzunehmen. Lienhardt Reichart aus Belsenberg, der 1592 zufälliger Zeuge eines Hexentanzes geworden sein wollte, zeigte sich der Teufel als »langer Mann in schwarzer Kleidung und einem großen Federbusch uff dem Hut«, ehe er sich in eine Katze verwandelte und in der Dunkelheit verschwand. Einen literarischen Niederschlag finden solche Transformationskünste etwa bei Goethe, wenn Mephisto als Hündchen auftritt, ehe ihn Doktor Faust als »des Pudels Kern« erkennt.

Reformation und Protestantismus taten der Allgegenwart des bösen Feindes keinen Abbruch, zumal Martin Luther selbst, ganz Kind seiner Zeit, an Hexen glaubte und Kinder, die mit einer Behinderung zur Welt kamen, für Wechselbälger hielt, die der leibhaftige Teufel gegen gesunde Babys ausgetauscht hatte. Es handelte sich mitnichten um einen Aberglauben des einfachen Volkes, dem nur bildungsferne Bauerntölpel anhingen, sondern um allgemeingültiges Wissen. Sebastian Schreiber war ein pragmatischer und gewiefter Verwaltungsfachmann und steht keinesfalls im Verdacht, ein Dummkopf oder Luftikus gewesen zu sein. Dennoch zweifelte er nicht an der Existenz des bösen Feindes, der des Nachts in Hundegestalt durch seinen Amtsort schlich.

Noch bevor der Befehl Graf Wolfgangs II. von Hohenlohe eintraf, man solle den Ungerer »ganz wol verwahren laßen, daß er nicht darvon kommen, noch jemanden weiters Schaden zufügen könne«, befand sich Ungerer bereits im Diebesturm von Neuenstein. Sebastian Schreiber begab sich nach Künzelsau, um seine Untersuchungen mit der Befragung der Opfer zu beginnen. Mit ihm reisten zwei Gerichtspersonen aus Kirchensall und der Schulmeister Johann Christoph Rummler. Schulmeister Rummler war von Berufs wegen des Schreibens mächtig und gehörte somit zur intellektuellen Elite des Dorfes. Um sein karges Lehrergehalt aufzubessern, kopierte er Geburtsbriefe und ließ sich Bitt- und Beschwerdeschreiben der Kirchensaller in die Feder diktieren. Die Kommission um Sebastian Schreiber begleitete er in seiner Eigenschaft als Gerichtsschreiber.

Nach einer kurzen und ergebnislosen Besichtigung der beiden Tatorte erreichten die Männer Künzelsau, wo sich ihnen der örtliche Amtskeller Johann Michael Hipler und Stadtpfarrer Johann Leutmesser anschlossen. Die sechsköpfige Gruppe begab sich zu Simon Burkhardts bescheidener Behausung und fand dessen Ehefrau Barbara in einem erbarmungswürdigen Zustand vor. Die 48-Jährige sagte aus, Künzelsau am Vortag gegen zwölf Uhr verlassen zu haben, um einen Blick auf ihren kleinen Acker zu werfen und nachzusehen, wie weit das Getreide gediehen war. Dem plötzlichen Angriff Ungerers habe sie nichts entgegensetzen können. Bei der Versorgung der Wunden zählte der Bader fünf tiefe Messerstiche »am hindern Leib an beeden Schenckeln«. Noch besorgniserregender schien die Schnittwunde, die rechts des Bauchnabels begann und erst ein paar Fingerbreit oberhalb der Scham endete. Der Täter hatte das Messer so kräftig geführt, dass die Bauchhöhle eröffnet wurde und Teile der Eingeweide aus der klaffenden Wunde gequollen waren. Es grenzte an ein Wunder, dass sie noch am Leben war. Hätte Balthasar Göldenbott nicht im nahen Wald gearbeitet und wäre er nicht auf ihre Schreie hin zu Hilfe geeilt: Ungerer hätte den Mord wohl vollendet.

»[…] undt weil sie nunmehr in Gotteß, er, der Thäter, aber in der Obrigkeit Gewaltt lige, wolle sie die Rach Gott, und die Straff der Herrschafft bevehlen«, schloss Schulmeister Rummler das Protokoll der ersten Vernehmung.

Das zweite Opfer Anna Braun traf die Kommission in einem günstigeren Zustand an. Sie hatte sich vor allem bei der Abwehr der Messerattacke Schnittwunden an den Händen und eine oberflächliche Verletzung in der Bauchgegend zugezogen. Ihr Gesicht wies etliche Kratzer und eine Bissspur an einer der Wangen auf. Immerhin schien sie nicht in Lebensgefahr zu schweben, wenngleich sie über heftige Schmerzen klagte. Ihre Hauptsorge galt nach wie vor dem ungeborenen Kind, das durch den Angriff oder den Schrecken Schaden genommen haben könnte. Es »seyen ihr die Brüst heuth und gestern sehr gewachßen, was die Weyber für böse Anzeigung« einer bevorstehenden Fehlgeburt hielten.

Anna machte ihre Aussage und schilderte ihre Begegnung mit Ungerer in allen Details, während Schulmeister Rummler die Worte auf Papier festhielt. Danach nahmen die Männer ihren Abschied und verließen Thoma Brauns Haus. Einigermaßen ratlos traten Sebastian Schreiber und seine Gefährten den Heimweg an. So erfreulich es aus menschlicher Sicht sein mochte, dass beide Frauen mit dem Leben davon gekommen waren: juristisch hatte die Sache einen Haken.

Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V., kurz Carolina genannt, war 1532 auf dem Reichstag von Regensburg verabschiedet worden und prägte die Strafrechtspflege im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation über Jahrhunderte. Inhaltlich stellt sie eine Mischform aus Strafprozessordnung und Strafgesetzbuch dar. Die Artikel 130 bis 156 befassen sich in aller Ausführlichkeit mit Tötungsdelikten und legen unmissverständlich fest, dass »ein fürsetzlicher mutwilliger Mörder mit dem Rade […] vom Leben zum Todt gestrafft« werden solle. Das galt allerdings nur für erfolgreiche Mörder. Tötungsversuche oder Körperverletzungen waren nach der Rechtsauffassung der Zeit nur dann von strafrechtlicher Relevanz, wenn sie mit Mitteln der Zauberei oder Hexerei herbeigeführt worden waren. Ansonsten konnte lediglich auf zivilrechtliche Mittel zurückgegriffen werden. In den allermeisten Fällen machte diese Regelung durchaus Sinn, zumal Körperverletzungen in erster Linie im sozialen Nahbereich und durch die Eskalation von Streitigkeiten entstanden. Wenn einem Bauernburschen in Suff und Zorn das Messer zu locker in der Tasche saß und es am Ende des Abends im Unterleib eines Kameraden steckte, ohne diesen zu töten, so war allen Beteiligten am besten gedient, wenn die Herrschaft für einen Ausgleich sorgte, der ein zukünftiges Miteinander erlaubte. Bußgelder und Kostenerstattung für entgangene Arbeitszeit oder medizinische Versorgung stellten die Mittel der Wahl dar. Unter vollkommen Fremden hingegen ging eine Körperverletzung in der Regel mit anderen, strafwürdigen Delikten einher. So konnte einem Räuber um des Raubes willen der Strafprozess gemacht werden, ohne zu berücksichtigen, dass sein Opfer eine Beule oder schlimmere Verletzungen davongetragen hatte. Kurz gesagt: Die Väter der Carolina hatten beim Verfassen ihrer Artikel an alles Mögliche gedacht, aber nicht an einen hohenlohischen Schneider, der von einem spontanen Blutrausch übermannt wurde und wahllos um sich stach. Entsprechend blieb Hans Ungerer fürs Erste von der Justiz weitgehend unbehelligt. Ein paar Tage nach seiner Ankunft in Neuenstein wurde er vom Diebesturm ins Rathaus verlegt und mit einer Eisenkette an die Wand geschlossen. Das leibliche Wohl des Gefangenen wurde dem Wirt Lienhardt Bachmayer anvertraut, der ihm nebst zwei Mahlzeiten auch knapp zwei Liter Wein am Tag zukommen ließ. Von Zeit zu Zeit empfing Ungerer den Besuch eines Geistlichen, wohingegen sich der Stadtvogt Schreiber nur selten blicken ließ. Ohne einen gerichtsfesten Anklagepunkt machte es überhaupt keinen Sinn, mit der Untersuchung des Verbrechens fortzufahren. Schreiber konnte im Augenblick nur eines tun: Abwarten.

Die schlechte Nachricht traf am Sonntag, den 31. Mai 1607, sechs Tage nach Ungerers Tat, ein. Amtskeller Hipler meldete aus Künzelsau, dass »die eine Weybspersohn allhie so vom mörderischen Schneyder […] beschädiget worden, deren er den Leib uffgeschnitten, das ir der Magen und Derm herrauß gefallen, zu Früe umb drey Uhren in Gott Christ- und Seeliglich entschlaffen« sei. Während sich Anna Braun weiterhin auf dem Wege der Besserung befand und bisher keine Fehlgeburt erlitten hatte, war Barbara Burkhardt ihren ungleich schwereren Verletzungen erlegen. Morgens um drei, vermutlich im Schlaf, war Hans Ungerer zum Mörder geworden.

Graf Wolfgang, ebenfalls durch Amtskeller Hipler über die neue Entwicklung informiert, ordnete umgehend an, mit dem Verhör Ungerers zu beginnen. Ein moderner Indizienprozess, bei dem die Verurteilung eines Täters auf reinen Sachbeweisen beruht, war in der Carolina nicht vorgesehen. Ein Schuldspruch konnte letztlich nur aufgrund eines Geständnisses erfolgen. Von dieser Regel wurde auch im vorliegenden Fall nicht abgewichen, obwohl kein Zweifel an der Täterschaft bestand und Hans Ungerer die Tat nie abgestritten, sondern lediglich eine Gedächtnislücke behauptet hatte. Entsprechend wies Graf Wolfgang seine Beamten in Neuenstein an, ein Leugnen des Angeklagten keinesfalls zu akzeptieren, sondern ohne Zögern und weitere Rücksprache vom Mittel des peinlichen Verhörs, der Folter, Gebrauch zu machen.

Am Morgen des 5. Juni 1607 wurde Hans Ungerer von seinen Ketten befreit und vom Rathaus auf die Kanzlei geführt, wo ihn Sebastian Schreiber nebst drei Gerichtszeugen und einem Protokollanten zur ersten, gütlichen Befragung erwartete. Zunächst machte der Angeklagte Angaben zu seiner Person und berichtete in groben Zügen vom Kirchgang und der fröhlichen Zeche am Pfingstmontag. Nach dem Verlassen des Wirtshauses, so Ungerer weiter, habe er außerhalb der Stadtmauern am Oberen Tor an einer Kegelpartie teilgenommen und anschließend den Heimweg angetreten. Unterwegs, das wisse er noch, sei er mehreren Leuten begegnet und habe ein paar Worte mit ihnen gewechselt. An alles Weitere fehle ihm die Erinnerung.

Um Ungerers Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, ließ Sebastian Schreiber die Aussagen der Frauen verlesen und eröffnete ihm, dass Barbara Burkhardt mittlerweile verstorben sei. Ungerer blieb bei der Erinnerungslücke. Er brach in Tränen aus und bekundete, »er seye eben truncken gewest, wiße nicht, wie es zuegangen, seye ime von Hertzen laydt, dann er demgleichen schreckliche Thatten nie in Sinn genommen«.

Wegen der vorgerückten Zeit ließ Scheiber das Verhör unterbrechen und den Angeklagten zurück auf das Rathaus bringen, empfahl ihm aber mit allem Ernst, während der Mittagspause in sich zu gehen, da man ihn anderenfalls einem peinlichen Verhör unterziehen müsse.

Die Befragung wurde um zwei Uhr nachmittags fortgesetzt, wobei die Anwesenheit des Scharfrichters die Androhung der Folter unterstrich. Unter diesem Eindruck rang sich Ungerer, der seine Täterschaft ohnehin nie geleugnet hatte, zu einem formalen Geständnis durch, ohne seine Beweggründe nennen zu können: »Er habe niemalß kein […] Vorsatz solcher That im Sinn gehabt, sondern sey ihn urblötzlich ankommen, alß er der Weyber ansichtig worden, daß ihn gedaucht, er müße sie erstechen.« Beide Attacken seien unter einem unwillkürlichen Zwang geschehen. An Einzelheiten zum Tathergang könne er sich nach wie vor nicht erinnern. »Es habe,« so Ungerer weiter, »Gott der Allmechtig ine durch diße That tieff hinundter sincken; aber nicht gar ertrincken laßen, er habe zwar darmit Gott höchlich erzürnt, darvor er hertzlich Reue undt Leydt habe, hoffe aber, der Allmechtig solle ime seines Verdiensts willen nicht allein diß, sondern auch aller anderer Sünden auß Gnaden erlaßen.«

Nach diesen Aussagen Ungerers hätte Sebastian Schreiber die Untersuchung beenden können. Der Täter war durch sein eigenes Wort überführt, eine Verurteilung und Hinrichtung unausweichlich. Die Frage nach dem Warum war, zumindest in juristischer Hinsicht, ohne besonderen Belang. Die Carolina unterschied nicht zwischen Mördern mit guten und schlechten Gründen und die Untersuchenden zeigten für gewöhnlich wenig Interesse an den Tatmotiven. Häufig begnügten sie sich mit der Aussage des Täters, er sei eben mit dem Opfer »uneins worden«, ohne sich nach den Ursachen des Streits zu erkundigen.

Dass die Sache im Fall Hans Ungerer anders lag, zeigt bereits das Schreiben Graf Wolfgangs, der befahl, man solle den Angeklagten »mit allem Vleiß und Umbständen examinirn und befragen, durch was Antrieb er solche grausame Morthatten verybt«.