Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Regionalgeschichte im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

Ob Poltergeister oder Scheintote, Hexenkunst oder prophetische Gabe: Die Region Hohenlohe ist reich an Geschichten und Legenden, die ins Übernatürliche oder Unglaubliche entführen. Der Glaube an das Wirken unsichtbarer Mächte und abergläubische Praktiken waren fester Bestandteil der Volkskultur. Doch was steckt hinter dem Hokuspokus? In neun Kapiteln gehen drei Regionalhistoriker den Hohenloher Mysterien nach und suchen nach Hintergründen und der Wahrheit hinter dem Rätsel. Ob tragisch, heiter oder überraschend: Alle Geschichten basieren auf der historischen Überlieferung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

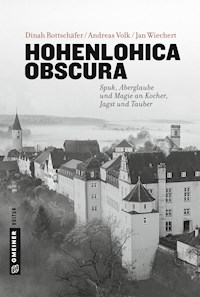

Dinah Rottschäfer / Andreas Volk / Jan Wiechert

HOHENLOHICA OBSCURA

Spuk, Aberglaube und Magie an Kocher, Jagst und Tauber

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Redaktion / Lektorat: Isabell Michelberger, Anja Sandmann

Layout / Herstellung: Julia Franze

Umschlaggestaltung: Susanne Lutz

unter Verwendung eines Fotos von© SOHL MEDIA, Schloss Kirchberg, Kirchberg

E-Book: Mirjam Hecht

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6200-9

Inhalt

Impressum

Vorwort

Von wilden Heeren und rauen Nächten

Der Tausendkünstler

Pakt mit dem Teufel

Die Quellen

Die Suche nach der Wahrheit in der Erzählung

Der einzige Zeuge

Wer war das Opfer des Teufels?

Die Datierung der Ereignisse

Der Tatort

Der Täter

Die lebenden Toten von Kirchensall

Magie für jeden Tag

Selbsterfüllende Prophezeiungen

Legende und Wahrheit um den Prinzen Alexander in Friedrichsruhe

Aus dem Leben des Prinzen

Tod in Stuttgart

Realteilung des Prinzen

Beisetzung in Friedrichsruhe

Grabschändung

Umbettung nach Ingelfingen

Denkmal

Die Gruft öffnet sich …

Schlusswort

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Die Autoren

Karten

Vorwort

Geistererscheinungen, Teufelswerk, Alltagsmagie und abergläubische Bräuche – die schriftliche Überlieferung aus dem historischen Hohenlohe kennt viele Beispiele für die Beziehung der Menschen zum Übernatürlichen. Vom Bauern bis zum Grafen, von bildungsfernen Schichten bis zu hochgelehrten Männern herrschte in der voraufklärerischen Vergangenheit und darüber hinaus die Überzeugung, dass zwischen Himmel und Erde Mächte wirken, die Auge und Verstand nur bedingt fassen können. Es ist sicher zu tief gegriffen, hier von einem (Aber-)Glauben zu sprechen: Die Menschen glaubten nicht, sie wussten, dass der Teufel selbst auf der Erde wirkte, dass Hexen Schaden anrichteten und dass der Himmel ihnen Zeichen sende. Die Reformation mag seit Mitte des 16. Jahrhunderts Teile des volkstümlichen Glaubens und Wissens verworfen und kriminalisiert haben, ohne es aber ganz ausmerzen zu können, wie zahlreiche Aktenbefunde zeigen.

Das vorliegende Buch ist keinesfalls als enzyklopädische und auf Vollständigkeit bedachte Arbeit über den Aberglauben in Hohenlohe zu verstehen, sondern will mit ausgewählten Beispielen ein möglichst breites Spektrum der überlieferten Phänomene darstellen. Es reicht über verschiedene Epochen, alle sozialen Schichten und mehrere Teile des Gebiets der ehemaligen Grafschaft Hohenlohe hinweg.

Grundlage des Buches sind Aufzeichnungen, die sich in gedruckter, öfter jedoch in handschriftlicher Form erhalten haben. Insbesondere Unterlagen des Hohenlohe-Zentralarchivs in Neuenstein sind in die Forschungen der drei Autoren eingeflossen. Hinzu kommen die Kirchenbücher der Region, die sogenannten »Konferenzaufsätze« des 19. Jahrhunderts und verschiedene Schriftquellen der zeitgenössischen und modernen Sachliteratur. Besonders zu erwähnen ist hier »Der höllische Proteus« von Erasmus Francisci (1690), der durch die Texte aller drei Autoren »spukt«.

Von wilden Heeren und rauen Nächten

Nur noch ein Stück Weg, die Anhöhe hinauf und durch den Wald, dann kommt sein Hof in Sicht. Er ist wieder zu Hause. Ganz schön dunkel zur Geisterstunde. Der Schnee knirscht unter den Füßen des jungen Knechts. Was ist das? Ist das nicht Hufgetrappel und Gewieher in der Ferne? Ein lärmendes Getöse naht heran. Wie viele sind das? Wilde Reiter in tiefer dunkler Nacht? Panik ergreift den jungen Mann. Sie kommen! Entschlossen wirft er sich mit dem Gesicht voran auf den Boden. Er ist vorbereitet. In seiner Umhängetasche liegt das Salzbrot – seine Sicherheit gegen die Gefahr. Soll das wilde Heer doch kommen …

Schauergeschichten wie diese fallen einem ein, wenn man im Dunkeln unterwegs ist. Sie können sogar dem Zuhörer am warmen Kachelofen einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Gespeist werden die Fantasien durch alte Geschichten, Weissagungen und Aberglauben. In den überlieferten Traditionen finden sich Weissagungen für alle Lebensbereiche. Gerade in der Region Hohenlohe ist dieses Phänomen vielfältig und tief verwurzelt, aber auch über die Region hinaus. Blickt man nach Europa, so haben Weissagungen auch dort ihren festen Platz im Jahreslauf. Gewisse Tage im Jahr schienen schon immer ein größeres geheimnisvolles Potenzial zu haben und die Macht zu besitzen, das Schicksal des kommenden Jahres zu beeinflussen. Die Rede ist von den Raunächten oder Zwölf Nächten.

Gerade in der heutigen Zeit erleben sie eine Renaissance in Form von zahlreichen Ratgebern und Erfahrungsberichten. Die Palette reicht von Raunacht-Orakel-Karten, einem Raunacht-Tagebuch, Räucherkerzen und vorgefertigten Ritual-Sets über die Beschreibung tierischer Begleiter für diese Zeit bis hin zum Wegweiser zum »Quell innerer Ruhe und Kraft«. Der Leser findet darin Tipps, wie diese Zeit zu verbringen ist und welche Rituale man durchführen sollte, um besondere spirituelle Selbsterfahrungen zu machen. Die mystische Kraft, die diesen Tagen und Nächten zugesprochen wird, wirkt ungebrochen bis heute auf manche Menschen.

Unter den Raunächten versteht man meist die Zeitspanne, die mit der Christnacht vom 24. auf den 25. Dezember beginnt und die mit der Nacht vom 5. auf den 6. Januar endet. Es ist Epiphanias, das Fest der Erscheinung des Herrn, besser bekannt als Dreikönigstag. Manche Zählungen beginnen bereits bei der Thomasnacht am 21. Dezember. Der Brauch der Raunächte ist eng verwoben mit demjenigen der sogenannten Zwölften oder Zwölf Nächten, der seinen Ursprung rund um das heidnische oder vorchristliche Wintersonnenwendefest oder Julfest hat.

Im 16. Jahrhundert waren die Nächte bis zur Wintersonnenwende dunkel und lang. In einer Zeit, in der man die elektrischen Lichter im Haus beliebig an- und ausknipst oder während der Adventszeit die voll beleuchtete geschmückte Innenstadt bewundert, fällt es schwer, sich in einen karg erleuchteten Winterabend vor 100, 200 oder 500 Jahren vorzustellen. Damals waren die Leuchtmittel, wie etwa Kerzen oder Lampenöl, selbst im höfischen Kontext streng rationiert. Licht war ein kostbares und kostspieliges Gut und nicht jederzeit verfügbar. Auf einem einsam gelegenen Hofgut war man oft von stockfinsterer Nacht umgeben. Man haushaltete mit dem Licht genauso sparsam wie mit der Wärme, denn geheizt wurden nur wenige Räume. Während die Gassen auf dem Land nachts vorwiegend im Dunklen lagen, gab es in den Städten in einigen seltenen Fällen Straßenbeleuchtung.

Die Winternächte im alten Hohenlohe waren also vor allem kalt, dunkel und still. In Waldenburg und den meisten anderen hohenlohischen Orten pflegten die Bewohner in der kalten Jahreszeit den Brauch des sogenannten »Vorsitzens« abzuhalten: Mütter und Kinder statteten sich gegenseitig abendliche Besuche ab. In der warmen Stube trank man Most und reichte dazu Gsälzbrot, Äpfel und Nüsse. Dabei wurden Geschichten erzählt, Schwarzer Peter oder Mühle gespielt oder gesungen. In jedes freie Händepaar gehörte selbstverständlich ein Strickzeug. Ein Bericht aus Leukershausen benennt die Beschäftigungen, welche die männlichen Familienmitglieder im Winter ausübten: Besen spannen, Strohbänder machen, Körbe flechten oder Näpfe schnitzen. Spinnrad und Webstuhl waren im Winter ebenfalls eifrig in Betrieb. Die Frauen und Mädchen haben am Rad gesponnen, strickten, flickten und haspelten.

Diese geselligen Abende waren ebenso betriebsam wie kurzweilig. Zur Mundharmonika sang man volkstümliche Lieder. Nicht selten stellten die Jungen ihre Kräfte unter Beweis wie zum Beispiel beim Spiel »Katza zerra«: Ein Strick wird zusammengebunden und zwei Spieler, die einander zugekehrt stehen, legen sich die Schlinge um den Hals. Dann zeigen sie einander, wer den stärksten Nacken hat. Bereits bei der Beschreibung des Spiels wird bemerkt, dass nicht selten die Spieler einen blutenden Hals davontrugen. Ein weiteres Spiel ist das »Pelzwaschen«: »2 Burschen setzen sich auf den Boden, das Gesicht einander zugekehrt. Jeder hat einen Besen in der Hand. Abwechselnd heben sie nun, gleichsam in wiegender Bewegung, beide Füße. Derjenige, welcher gerade die Füße hebt, erhält von seinem Gegner mit dem Besen eins aufs Hinterteil.« Beim Vorsitzen ging es wohl lustig zu.

Ein geselliger Brauch aus den Raunächten, der heute in der Silvesternacht durchgeführt wird, ist das Bleigießen. Damals gossen die ledigen Mädchen und oft auch die Jungen in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember, dem Thomastag, Blei, um den Stand des Zukünftigen herauszulesen. Nach den geselligen Abenden musste unter allen Umständen der Tisch abgeräumt werden, damit die »Engelin darauf tanzen können«. Danach, auf dem Weg ins Bett, zeichnete man noch in die Stubentür mit den Fingern ein Kreuz, damit keine Hexe hereinkam.

Über alle diese Rituale und Traditionen geben die sogenannten Konferenzaufsätze aus der Zeit um 1900 Auskunft. Sie entstanden als Ergebnis eines großangelegten volkskundlichen Forschungsprojekts im Königreich Württemberg. Um zu den auswertbaren Informationen zu kommen, erhielt jede Gemeinde einen umfangreichen Fragenkatalog zu Sprache, Kleidung, Sitten und Gebräuchen zugesandt. Meist waren es die dortigen Schullehrer, die den Fragebogen beantworteten und mal mehr oder mal weniger ausführlich Zeugnis von vergangenen Tagen ablegten. Zwar sandten nicht alle Gemeinden Antworten zurück, jedoch haben sich für das ehemalige Gebiet der Grafen und Fürsten von Hohenlohe einige der insgesamt 489 Konferenzaufsätze in der Landesstelle für Volkskunde beziehungsweise dem Landesmuseum in Stuttgart erhalten. Diese sind ein unvorstellbarer Schatz, da es insgesamt sehr wenige historische Quellen gibt, die Aberglauben, Brauchtum und Traditionen des einfachen Volks beschreiben.

Wie verbindend oder trennend kleine Rituale und überlieferte Sitten sind, offenbaren meist die kleinen Dinge des Lebens. Das lässt sich im Bericht aus Hollenbach entdecken, der sehr detailreich beschreibt, wie sich das Miteinander im hohenlohischen Dorf gestaltete: »Begegnet man jemand bei der Arbeit, so sagt man statt des Grußes ›fleißig?‹ oder je nachdem die Arbeit ist ›futterschneiden?‹, ›dreschen?‹, ›füttern?‹ u. dergl. Geht man an Personen, die miteinander sprechen vorbei, so sagt man : ›G’schpräch gut?‹ ›Mecht Feierabend‹ wird den noch spät am Abend Arbeitenden zugerufen. Wenn Freunde oder Verwandte einander treffen, so lautet der Gruß ›G’sundheit is mer lieb‹ worauf die Antwort folgt: ›Wie deine a‹.«

Der alltägliche Aberglaube war ebenfalls tief verwurzelt in Hohenlohe: Ein altes Weib oder ein kreuzender Hase auf dem Weg bedeuten in Beltersrot Unglück. Glück hingegen hat, wer einem kleinen Buben oder einer Schafherde begegnet. Eine sich kratzende Katze weist auf einen bevorstehenden Besuch hin: »putzt sie sich übers Maule, kommt ein Fraule, übers Öhrle, so ein Herrle«. Ebenso kündigt ein Strohhalm vor der Stubentür einen Gast an. Ein Unglücksei, also ein kleines missgestaltetes Ei, muss über das Haus geworfen werden, um vor Unglück zu schützen. Hexen verwehrt man den Zutritt zur Stalltür mit einem umgekehrt vor der Tür aufgestellten Besen. Wer sich auf einen Grenzstein setzt, von denen es nicht gerade wenige im alten Hohenlohe gab, verliert etwas. Wer gar einen der Steine versetzt, wird dazu verflucht, nach dem Tod mit einem Grenzstein auf dem Rücken als Geist umzugehen.

Im kirchlichen Jahreslauf gab es verschiedene Gebräuche und Rituale, die damals wie heute den Menschen Sicherheit und Beständigkeit geben.

»Anklopfe Hämmerle,

’s Brot liegt im Kämmerle,

’s Messer liegt dernewa,

sollt mir a rechts Stück gewwa.

Äpfel raus, Birn raus,

gäh i widder in a anders Haus.«

In den Tagen vor Weihnachten und in den Raunächten traten volkstümliche Bräuche verstärkt auf. Besonders verbreitet waren die »Anklöpferle«-Bräuche an den drei letzten Donnerstagen vor Weihnachten. Die Kinder zogen dabei mit einem Säcklein von Haus zu Haus und baten die Bewohner mit fantasiereichen Versen, ihn mit Äpfeln, Hutzeln – also gedörrtem Obst –, Ausstecherle oder kleinen Lebkuchen zu füllen. Aber erst am dritten dieser Donnerstage waren die Bewohner gewillt, den Kindern eine Kleinigkeit in den Sack zu tun.

An den drei Donnerstagen vor Weihnachten war auch der Speiseplan vorgegeben, wie der Bericht aus Neunkirchen erklärt. An den Abenden, den »Knöpflesnächten«, wurden Knöpfle oder Spätzle gekocht und siebenerlei Grünes hineingetan. Den ungespülten Rührlöffel steckte man danach in eine Tasche und nahm denselben am Weihnachtstag mit in die Kirche. Dann könne man sehen, wer eine Hexe sei. Der Beschreibung ist eine ganz wichtige Warnung angefügt: Man müsse noch, ehe der Pfarrer seinen Segen spricht, aus der Kirche hinaus gehen und unter die Dachtraufe stehen, sonst verkratzten einem die Hexen das Gesicht.

Neben den Gebräuchen, die in den Wochen vor der Heiligen Nacht praktiziert wurden, bedeuteten die Zwölfnächte beziehungsweise Raunächte eine Art Höhepunkt der Rituale während dieser besonderen Zeit. Es gibt verschiedene Überlieferungen für die Herkunft des Wortes »Raunacht«. Zum einen wird ein Zusammenhang mit dem Wort »Rauch« gesehen, denn einer Tradition folgend räucherte man das Haus oder die Ställe in dieser Zeit aus, bei gleichzeitigem Besprengen mit Weihwasser und Sprechen von Gebeten. Dies diente dem Schutz vor bösen Geistern. Bereits 1534 wird in Sebastian Francks »Weltbuchspiegel« dieser Brauch beschrieben: »Die zwölff Nächt zwischen Weihenacht und Heyligen drey Künig Tag ist kein Hauß das nit all Tag Weirochrauch in yr Herberg mache für alle Teüfel Gespenst und Zauberey.«

Zum anderen steckt nach einer weiteren Deutung das mittelhochdeutsche Wort »rûch« für »haarig« im Wort »Raunacht«, wie im heute eher ungebräuchlich gewordenen Wort »Rauchwaren« für Pelzwerk. Vielleicht nimmt es Bezug auf die kalte Jahreszeit oder auf die pelzigen Dämonen, die in Raunächten ihre Unwesen trieben.

Die Raunächte fielen jedenfalls aus dem normalen Jahreslauf heraus und verlangten von den Menschen besondere Verhaltensweisen. Ob in Tirol, der Steiermark oder in Hohenlohe, während dieser Zeit war es vor allem eins: still. In diesen Nächten war das öffentliche Schießen bei Hochzeiten verboten, es wurde nicht gesponnen und kein Handwerk verrichtet. Man sollte auch keine Schuhe schmieren beziehungsweise, so führt der Waldenburger Bericht weiter aus, mit geschmierten Schuhen nicht den Stall betreten, sonst werde das darin gehaltene Vieh krank. Auch durfte keine Wäsche hinausgehängt werden. Ähnlich lauten die Verhaltensregeln für die Körperhygiene. Man sollte keine Fingernägel schneiden, sonst bekomme man böse Finger. Schneide man die Haare, bekomme man Kopfschmerzen.

Gleich mehrere Konferenzaufsätze berichten davon, dass in den Raunächten nichts »Kerniges«, also keine Hülsenfrüchte, gekocht werden dürften, sonst bekomme man Geschwüre. Der Bericht aus Leukershausen, warnt davor, sich auf den Tisch zu setzen, sonst bekomme man die Krätze oder Geschwüre. Es solle auch kein Mist geführt werden, weder in den Raunächten noch an Samstagen im gesamten Jahr, da es Unglück bedeute. Die Aufzeichnungen berichten jedoch nicht nur von Schauermärchen, sondern ebenso von Positivem, da man in dieser besonderen Zeit auch Mittel gegen Krankheiten herstellen könne. In Waldenburg heißt es, man solle einen Faden spinnen, ohne denselben zu benetzen, also zu befeuchten. Dieser gesponnene Faden sei ein Mittel gegen Kopfschmerzen. Wenn man ihn um den Kopf binde, dann höre das Kopfweh auf.

Die Zwölfnächte werden darüber hinaus als Lostage bezeichnet, welche das gesamte Bauernjahr bestimmten. Sebastian Franck berichtet hierzu in seinem Weltspiegel von 1534 Folgendes: »Habe auch grosse Acht wie die XII. Tag wittern oder losen also soll ein jeder Monat wittern, der sein eignen zugerechneten Tag hat, also das der erst Monat den ersten Tag, der ander Monat den anderen Tag, XII. also, fürt an.«

Ein Brauch war dabei besonders weit verbreitet. An Heiligabend, also der Christnacht, legte man zwölf Zwiebelschalen, für jeden Monat eine, vor das Fenster auf das Fensterbrett und streute in jede ein wenig Salz. Dann wartete man. Über Nacht bildete sich darin Wasser. Da jede Zwiebelschale einem Monat des kommenden Jahres entsprach, galt die jeweilige Wassermenge als Hinweis darauf, ob es ein nasser oder trockener Monat werden würde.

Auch sagten die Wetterbeobachtungen während der zwölf Tage voraus, wie sich das Wetter entwickeln würde: Ein Tag, an dem es regnete, deutete auf Regenwetter in dem entsprechenden Monat im kommenden Jahr; helles und freundliches Wetter wies auf einen schönen Monat hin. Neben der ungewöhnlichen Wettervorhersage konnten sich Zeichen manifestieren, die den Lebensalltag betrafen. In Waldenburg blickte man in der Christnacht zwischen 11 und 12 Uhr zum Fenster hinaus, um zu erkennen, ob jemand stirbt oder ob eine Taufe stattfinden würde. Wie genau sich diese Vorausdeutungen beim Blick durch das Fenster in die Zukunft gestalteten, ist in der Beschreibung nicht weiter ausgeführt. Der Bericht aus Zweiflingen erzählt von dem Glauben, dass alles, was einem in den Nächten träumte, wahr werden solle. Mädchen, die in Beltersrot in der Christnacht in den Brunnen schauten, könnten das Angesicht ihres Zukünftigen erblicken.

Ein anderer zukunftsweisender Brauch bestand darin, in der Silvesternacht nach dem Zufallsprinzip drei Gesangbuchlieder aufzuschlagen. Dieselben würden die Zukunft vorausweisen. Am Neujahrstag sollte jeder Mann ein neues Hemd anziehen, damit er in diesem Jahr nicht sterbe. Die Frauen trugen am Neujahrstag einen Schurz unter dem Kleid, wenn sie zur Kirche gingen. Damit könnte ihnen das Böse nicht beikommen. In Waldenburg heißt es gar, man solle am Neujahrstag ein neues Kleidungsstück tragen, dann sei man das ganze Jahr über schön und bekomme kein Fieber. In Niedernhall erzählte man sich, wer in dieser Zeit geboren ist, solle in der ersten Nacht der Zwölf zwischen 11 und 12 Uhr in den Wald gehen, dort sehe er einen Korb voll Bohnen stehen. Wenn er ihn mit einem Tuch zudecke, verwandle sich der Korbinhalt in Geld. Kurzum, die Raunächte und -tage beeinflussten das gesamte kommende Jahr, wirkten sich auf Lebensläufe aus, brachten Glück oder Unglück ins Haus.

Aber neben der Weissagungskraft dieser Zeit ging auch Wundersames in den zwölf Nächten vor sich. Dass Kühen nachgesagt wurde, in den zwölf Nächten um Mitternacht sprechen zu können, gehört dabei noch zu den charmantesten Vorstellungen. Es heißt, in den zwölf Nächten sei auch das Tor zur Geisterwelt geöffnet und dunkle Mächte wirkten am stärksten. Besonders häufig sollen in dieser Zeit Geister in Erscheinung treten. In Vorbachzimmern erzählt man sich die Geschichte, dass einst im Baumgarten in der Nähe des Vorbachs ein fürstliches Gebäude stand. Es wurde bei Hochwasser zerstört und weggeschwemmt. In der Nacht auf den 25. Dezember sollen dort vier unbekannte geisterhafte Kartenspieler gesehen worden sein. In Vorbachzimmern ging man ebenso davon aus, dass Kinder, die in der Zeit der Raunächte geboren wurden, Geister sehen könnten.

Die zahlenmäßig stärkste Geistererscheinung in den Geschichten zu den Raunächten bestand in einem ganzen Heer von Geistern mit glühenden Augen auf schnaubenden, halbverwesenden Pferdeskeletten, begleitet von jaulenden Geisterhunden und tosendem Sturm. Das »Wilde Heer« oder »Wütende Heer«, wie es genannt wurde, sei übers Land gefegt und sei durch Feld, Wald und Wiese gejagt, ungeachtet von Grenzen und Wällen. Angeführt würden die Geisterreiter der verschiedenen Legenden nach mal von Wodan oder Odin, dem germanischen Kriegs- und Reitergott, oder vom Geist eines anonymen Jägersmanns. Im ersten Brockhaus Lexikon aus dem Jahr 1811 heißt es zu dieser Sage, »daß ein ehemaliger Edelmann, der außerordentlicher Jagdliebhaber, aber dabei ein großer Tyrann seiner Unterthanen gewesen, nach seinem Tode nun als Poltergeist mit mehreren seiner Cumpanen, die ein ähnliches Schicksal gehabt, umherziehe, [und] daß das Mährchen sehr lange als Volkssage unter dem gemeinen Mann, und namentlich auch unter den Jägern gegolten hat.« Nicht ohne Spott schreibt Herders Conversationslexikon in seinem Eintrag: