11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

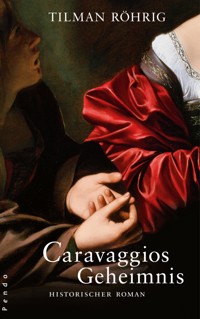

Im Schatten des Petersdoms sinnt Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio, auf Rache. Es ist das Jahr 1593, und der junge Maler will in Rom sein Talent unter Beweis stellen. Aber immer wieder erntet das verkannte Genie nur Spott – bis Caravaggio die Kunstwelt Italiens mit seinen Kompositionen von Licht und Schatten in Erstaunen versetzt. Doch um seinem Ruhm ein Ende zu bereiten, sind Feinde und Neider zu allem bereit. In die Enge getrieben, begeht Caravaggio eine furchtbare Tat. Allein seine große Liebe Paola kann ihn jetzt noch retten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe

1. Auflage 2011

ISBN 978-3-492-96236-0

© 2009 Tilman Röhrig und Piper Verlag GmbH, München erschienen im Verlagsprogramm Pendo; vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: The Bridgeman Art Library, nach einem Entwurf von Cornelia Niere, München Gemälde: Michelangelo Merisi da Caravaggio / Nativity with Saint Francis and Lawrence, 1609. Palermo, Oratory of San Lorenzo. © 1990 Photo Scala, Florenz Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Prolog

Freitag, der 17.Oktober 1969. Seit dem Mittag hatte die Hitze ständig zugenommen. Dann waren Wolken träge vom Wasser her aufgezogen. Am frühen Abend legte sich der Wind. Bleiern hing der Himmel über Palermo.

In der Küche der kleinen Wächterwohnung über dem Oratorium San Lorenzo standen Maria und Martha Gelfi in ärmellosen Kitteln. Der Fernseher plärrte. Lauter noch als die Quizshow unterhielten sich die beiden Frauen zwischen Küchentisch und Kochstelle. Maria füllte Hand für Hand den gut gekneteten Teig in den Nudelwolf, die langen Spaghettischnüre drückten sich heraus und wurden von ihr über eine Stange zum Trocknen gehängt. Am Herd gab Martha Olivenöl in die hohe Pfanne. Zwiebeln, Knoblauch und Fenchelsamen lagen bereit. Sie nahm eine Wurst, ließ sie andächtig durch die linke Handfläche gleiten und presste dann mit geübtem Griff das Schweinemett aus der Haut in den Topf. Bald verbreitete sich der Duft nach Gebratenem und Gewürzen. Von draußen drang die Schwüle des Oktoberabends herein und mischte sich mit der Hitze des Herdes. Die Schwestern kümmerte es nicht, sie bereiteten das Lieblingsessen für den Papa vor: Pasta al sugo di salsicce. Dabei kosteten sie genüsslich von der Liebschaft zwischen dem Vetter und Lisa, der Tochter eines Fischers. Werden die beiden heiraten? Oder haben sie sogar schon vorher miteinander …? »Ganz bestimmt. Der Vetter will nur seinen Spaß.«

»Wie diese Lisa sich auch kleidet …! Nur enge Pullover. Will wohl wie die Loren aussehen.« Gleichzeitig stießen beide Frauen spitzes Hohngeschrei aus. »Niemals würde der Mastroianni sich …« »Recht hast du. Unser Marcello gibt sich für so eine nicht her.« »Diese Lisa sieht aus wie eine Schlampe. Hast du gesehen, wie sie mit dem Arsch wackelt?« Maria drehte sich vor dem Nudelwolf mit ausschwingendem Gesäß einmal im Kreis. »Hast du das gesehen? Und noch schlimmer …«

»Wie eine Henne, die auf den Hahn wartet. Ja, genau so eine ist die Lisa.« Martha probierte von der Soße, ließ die Schwester versuchen. Schwarzer Pfeffer fehlte und natürlich auch Salz.

Das offene Fenster knallte zu, fuhr auf. Draußen heulte jäher Sturm. Maria beugte sich hinaus, drehte den Kopf und schaute zwischen den eng stehenden Häusergiebeln nach oben zum Himmel. Da setzte Regen ein, pladderte, eine Böe trieb ihr das Nass ins Gesicht, sie musste sich gegen den Flügel stemmen, um ihn zu schließen. »Ein Sauwetter. Und ausgerechnet zum Wochenende, wenn der Papa zum Essen kommt.«

Einmal im Monat kam der greise Mann aus der Vorstadt von Palermo wieder ins Hafenviertel. Nach alter Gewohnheit wollte er erst zur Messe ins Oratorium, danach hinauf zu den Töchtern. Immer noch bezog er als Kustode das kleine Entgelt vom Orden. Ob er sein Amt übertragen und auch die Wohnung weitergeben durfte? Der Alte hatte niemanden um Erlaubnis gefragt, auch keinen von der Bruderschaft informiert, und da es bisher keine Nachfragen gab, war es so geblieben. Seit Papa Gelfi zu gebrechlich war, versahen die beiden Töchter an seiner statt den Dienst für die kleine Ordenskapelle San Lorenzo, direkt neben der größeren, der Klosterkirche des Franziskanerordens.

»Jesses, die Sintflut.« Martha blickte besorgt zum Fenster. Das Wasser prasselte nur so gegen die Scheiben. »Keine Katze würd ich jetzt vor die Tür jagen.«

Maria brachte die Flasche mit Marsala. »So ein kleiner Schluck? Was meinst du, Schwesterchen? So ein kleiner Schluck tut gut beim schlechten Wetter.«

Längst waren die Lichter hinter den Fenstern erloschen. Das Mitternachtschlagen von den Kirchtürmen war im Rauschen ertrunken. Und der Regen hörte nicht auf. Auf der kleinen Piazza San Francesco vor den Kirchen wuchsen Pfützenseen. Ströme flossen die engen Gassen hinunter.

Von der breiten Via Vittorio Emanuele bog eine Ape langsam im scharfen Winkel zur Via Parlamento ab. Gleich überflutete Wasser das kleine Vorderrad. Knatternd zwängte sich der dreirädrige Lieferwagen durch die Häuserschluchten, nahm an der Abzweigung zur Via Immacolatella neuen Atem, der Motor stotterte, heulte auf, und das Gefährt holperte weiter. Am Rande der Piazza stoppte die Ape vor den beiden Oratorien. Die Scheinwerfer verloschen. Nur das Licht der drei Laternen spiegelte sich schwach in den Pfützen, gab etwas Helligkeit.

Zwei Gestalten verließen den Wagen, lehnten die Seitenschläge nur an. Sie huschten über die Gasse zur Hofpforte von San Lorenzo. Der Größere schob einen Stahl zwischen die schmal-hohen Eichenflügel. »Los jetzt.« Zu zweit stemmten sie das Klingenblatt nach oben, innen wurde der Eisenriegel aus der Halterung gehebelt, schlug polternd gegen das Holz. Die Männer hielten inne, blickten an den Häuserfronten hoch. Nichts regte sich. Der Jüngere lief zur Ape, griff unter die Plane der Ladefläche und kehrte mit einer Leiter zurück. Nacheinander betraten sie den Innenhof, schlossen hinter sich die Pforte. Vor dem Brunnen nahmen sie rechts die wenigen Stufen zum Eingang des Andachtsraumes. Hier war die Tür nicht verriegelt.

Marino Mannoia zog eine Stablampe aus der Jacke. »Nur keinen Lärm jetzt«, er leuchtete seinem Helfer ins Gesicht. »Verstanden, Tonio?«

»Weiß schon Bescheid. Sorg dich nicht. Ist ja nicht das erste Mal …«

»Maul halten.« Der helle Strahl glitt über den Marmorboden, stieg die hölzerne Absperrung zum Altar hinauf, glitzerte kurz im unteren Rahmen des Bildes und erfasste den Kopf des im Stroh liegenden Christuskindes. Die Männer folgten dem Licht. Ohne Verabredung beugten beide vor dem Altar das Knie und bekreuzigten sich, murmelten »Amen« und küssten sich die Fingerkuppen. Unvermittelt geschäftig, griff Marino nach dem Kreuz und stellte es auf dem Stuhl neben der Sakristeitür ab. Tonio wartete ungeduldig, bis auch die beiden Leuchter und das Tuch in Sicherheit gebracht waren. Das Schaben der Leiter schnitt in die Stille. »Langsam«, zischte sein Partner. »Langsamer.« Er legte die Lampe beiseite. Gemeinsam hievten sie die Leiter auf den geheiligten Tisch, ließen sie vorsichtig nach hinten kippen, bis die Holmenden oberhalb des hohen Ölbildes an der Stirnwand lehnten.

»Denk dran, so dicht wie möglich am Rahmen.«

Tonio sprang auf den Altar, erklomm die Sprossen. Der Lichtkegel begleitete die langen Schnitte des Rasiermessers, träge bog sich die Leinwand nach vorn. Tonio reckte den Arm tief und tiefer, bis ganz hinunter aber vermochte er die Klinge nicht zu führen.

»Genug«, befahl Marino flüsternd. »Den Rest von unten.«

Kaum hatten sie die Leiter weggenommen, neigte sich das Gemälde tief über den Altar, blieb wippend hängen. Tonio huschte zur Stirnwand, schnitt die Leinwand vollends aus der Einfassung. Gleich wurde sie von Marino auf dem Marmorboden zusammengerollt und mit einem Strick verschnürt.

Geduckt verließen die Diebe den Andachtsraum. Von den überfüllten Dachrinnen schwappte Wasser, klatschte in den Innenhof, dazu pladderte der Regen. Nichts war zu hören vom Aufschwingen und Schließen der Hofpforte. Tonio lief mit der Leiter voraus zur Ape, hob die Plane, und Marino Mannoia musste rucken und drücken, bis das erbeutete Kunstwerk verstaut war. »Ich fahre.«

Der Motor tuckerte, heulte auf, setzte mit dem Gang wieder tiefer ein, und das dreirädrige Gefährt furchte durch die Regenseen vorbei am Oratorio dei Francescani. »Zünd mir eine an«, befahl der Fahrer. Tonio steckte ihm eine brennende Zigarette in den Mundwinkel. »War doch ganz einfach.«

»Erst wenn wir da sind, ist es vorbei.« Nach einem tiefen Zug blies Mannoia den Rauch aus dem anderen Mundwinkel wieder aus.

Die Ape zwängte sich in die Via Resuttana, heulte unter den von Haus zu Haus gemauerten Stützbögen her. Auf der Piazza della Magione nahmen die Lichter wieder zu. Straßenlaternen. Leuchtreklamen. Beim Abzweig in die Via Archirafi stoppte die Ape kurz, ließ den Bus passieren und fuhr ihm dann gemächlich in Richtung Botanischer Garten hinterher.

Neben einem düster schmutzigen Wohnhaus parkten die Diebe den Wagen in einem Holzschuppen. Wenig später brachten sie ihre in eine Decke gehüllte Beute mit dem Fahrstuhl hinauf zum vierten Stock. Marino spuckte Tabakreste auf den Boden. »Jetzt, Junge, jetzt haben wir es geschafft.« Oben angelangt, verließ er die Kabine als Erster. Rückwärts zog Tonio die unförmige zwei Meter hohe Rolle in den Flur. Zu langsam. Die Schiebetüren fuhren zu. Wolldecke und Bild verklemmten sich im Spalt. Der Junge zerrte, ruckte, schließlich befreite er das Gemälde und opferte dabei etwas von der Leinwand.

In Mannoias Wohnung wartete ein Gast, Sotto, teigfarben das Gesicht, die Augen leicht vorgequollen. Rasch erhob er sich vom aufgeschlagenen Feldbett, schloss den Gürtel seiner Hose. »Was ist? Sagt schon.«

»Gut ist es.« Francesco verzog den breiten Mund zu einem Grinsen. »War ein Kinderspiel.«

Sotto griff eilig nach dem Jackett, als dürfte er nur vollständig bekleidet einen Blick auf die Beute werfen. »Nun lasst es mich sehen.«

Ein Wink und Tonio streifte die Decke ab. Beim Anblick der Leinwandsäule erschauderte der Gast. »Ihr habt das Bild gerollt? Aufgerollt wie einen Teppich?«

»War sonst nicht zu transportieren.« Marino verschärfte den Ton. »Oder hast du geglaubt, wir schleppen es gleich mit Rahmen durch die Stadt? Jedes Plakat kaufst du gerollt mit einem Gummiband.«

Der Vergleich wog schwer wie eine Gotteslästerung. »Das, das ist beileibe kein Plakat«, flüsterte Sotto. »Das … das ist ein Caravaggio. Die ›Natività‹.«

Inzwischen hatte Tonio die Schnüre gelöst, langsam breitete er das Gemälde über dem Feldbett aus.

»Seht doch, das Kind …«, der Gast fiel auf die Knie, strich behutsam dem Jesuskind übers Haar. »Der Firnis ist gebrochen. Und an der Schulter von San Lorenzo ist Farbe abgeplatzt, auch San Francesco ist beschädigt. Gott sei Dank ist Sancta Maria unverletzt … Aber, da, da …« Die Hand tastete zum Engel, der, aus den Himmeln fallend, auf die Anbetungsgruppe hinabzeigte. »Der Flügel ist eingerissen. Überall sind Knicke. Und da an der linken Ecke fehlt ein ganzes Stück vom Bild.« Sotto zückte das Taschentuch und trocknete sich die mit einem Mal schweißnasse Stirn. »Was wird mein Bruder sagen? Also ich …« Furcht wuchs in seinem Blick, »ich werde es der Familie nicht überbringen.«

Jäh trat Mannoia einen Schritt auf ihn zu und ballte die Faust, beherrschte sich aber sofort. »Das war abgemacht. Wir holen das Bild, und du bringst es zum ehrenwerten Signor Venengo.«

»Niemals. Pietro wird toben. Das Gemälde ist beschädigt, O Madonna, was für ein Frevel …«

»Hör auf zu jammern.« Unsicher geworden, beugte sich Marino nun selbst über das Bild. »So schlimm sieht das Bild nun auch nicht aus. Da und hier ein bisschen neue Farbe. Das lässt sich leicht ausbessern.«

Eifrig pflichtete ihm sein Helfer bei. »Unten im Schuppen. Da haben wir Pinsel und alte Farbtöpfe. Soll ich die raufholen …?«

»Nein«, schützend hielt der Gast die Hände über Maria und das Kind. »Rührt sie nicht an. Sonst wird alles nur noch schlimmer. Vielleicht kennt der Bruder einen Restaurator. Aber ich frage ihn nicht.«

Marino Mannoia sank auf einen Stuhl. Fahrig nestelte er eine Zigarette aus der Schachtel, mehrmals schnippte das Feuerzeug, ehe die Flamme sprang. Zwei Züge, dann blies er den Rauch zur Decke. »Also müssen wir selbst … Wenn du zu feige bist, dann müssen wir morgen das Bild selbst zum Ponte Ammiraglio schaffen. Aber deinen Anteil bekommst du nicht.«

»Einverstanden, ja, einverstanden.« Erleichtert seufzte Sotto. »Auch dafür, dass ich euch den Auftrag vermittelt habe, auch dafür verlange ich nichts.« Er blickte wieder auf das Gemälde. »Ihr Heiligen, verzeiht mir. Ich habe euch nicht so zugerichtet. Ich war’s nicht …«

»Maul halten«, blaffte Francesco und stieß die Zigarettenkippe in den Aschenbecher, zerquetschte die Glut.

Welch ein neuer Morgen! Keine Wolke war vom Unwetter zurückgeblieben. Klar hob sich das Gebirge in den Himmel, und am Hafen reichte der Blick weit über den Golf von Palermo. Erst am späten Mittag kehrten Maria und Martha mit prall gefüllten Tüten und gesättigt von Neuigkeiten vom Markt zurück. Frisches Brot, Käse, Gemüse, für den Nachtisch hatten sie Trauben gekauft, blaurote sonnengesüßte Trauben. Dem Papa sollte es beim Sonntagsmahl an nichts fehlen.

Die Pfützen vor den Kirchen waren getrocknet, und die Anwohner hatten den kleinen Platz, den Mittelpunkt ihres Viertels, längst vom Schlamm gesäubert. Stimmen drangen aus der geöffneten Bar, mit ihnen schwang leichter Duft nach Espresso nach draußen.

Die Schwestern betraten den Innenhof von San Lorenzo. Eine Erinnerung wollte sich nicht einstellen, unvermittelt spürte Maria ihr Herz, ehe sie den Pfortenflügel zuschob. »War heute Morgen der Riegel vor oder nicht?«

Martha blieb nicht stehen. »Aber sicher. Wir sperren mit ihm abends zu, und in der Frühe nehmen wir ihn wieder weg. Nun komm schon. Wir sind spät dran. Pater Rocco hat es ohnehin nicht gern, wenn der Andachtsraum erst am Samstagnachmittag geputzt wird.«

Mit breiten Besen, Wassereimern, Schrubbern und Lappen betraten die Frauen gegen fünfzehn Uhr das Oratorium. Nichts fiel ihnen auf. Wie gewohnt begannen sie von der Fensterwand her den Raum auszufegen, arbeiteten auf den Altar zu. Erst als sie den Stuhl erreichten, auf dem Kreuz und Leuchter standen, das bestickte Tuch über der Lehne hing, stockte Maria. »Hast du …?« Sie sah zum Altar, sah weiter hinauf. Die Augen weiteten sich, der Besen entglitt der Hand. »Porca miseria«, entfuhr es ihr. Der leere Rahmen … ein geöffneter Schlund, er hatte das Bild verschlungen. Sie bekreuzigte sich.

Martha folgte dem entsetzten Blick der Schwester und wich gleich einige Schritte zurück, schüttelte den Kopf, wehrte mit den Händen ab, dabei stieß sie kurze Wimmerlaute aus.

Maria begriff, und Schmerz durchfuhr sie, ihr schriller Schrei hallte durch den Andachtsraum. »Da! Weg, sie sind weg. Das Kind, die Mutter, die Heiligen, der Engel, alle sind sie weg. Das Bild ist gestohlen. O Madonna, wie schrecklich.«

»Komm, wir laufen weg.« Martha zerrte die Schwester am Ärmel. »Wir haben nichts gesehen.«

»Aber wir … wir sind doch die Wächter … wir beide. O Unglück, was wird nun?« Die Frauen sahen sich furchtsam an.

»Polizia?«, hauchte Martha.

Maria nickte.

»Gefängnis?«

Maria zuckte nur mit den Schultern. Wie Verurteilte vor dem Schwersten suchte eine Schwester die Hand der anderen, so verließen sie die Kirche. Im Innenhof blieben sie vor der Pforte stehen, atmeten noch einmal tief, dann traten sie nach draußen.

Die freundliche Begrüßung in der Bar erwiderten sie nicht. Maria bat um eine Telefonmünze. »Muss die Polizia anrufen«, flüsterte sie.

Der Wirt runzelte die Stirn, vergewisserte sich hastig, viel zu laut: »Die Polizia?«

Sofort stockten alle Gespräche. Jeder Gast spähte wachsam hinüber, beobachtete, wie Maria am engen Durchgang zu den Toiletten die Münze einwarf, den Hörer abnahm und wählte. »L’han levato … L’han levato. Portati via … tutti …« Sie musste ihren Namen nennen, die Adresse. Dann wiederholte sie: »Entführung. Hilfe, bitte. Nein, gar keiner ist mehr da. Sie haben sie weggeschleppt … Vom Altar … Ja, alle … Ja, danke. Ja, wir warten, meine Schwester und ich.«

Sie hängte vorsichtig den Hörer ein.

Sofort erkundigte sich der Wirt: »Kommt die Polizia?«

»Sind schon unterwegs, sagte der Mann.«

Unruhe entstand, keine wirkliche Hast, beinah jeder Gast aber hielt, noch ehe er an der Kasse war, das Geld abgezählt in der Hand. Wenig später hatte sich die Bar geleert. »Hier drinnen solltet ihr nicht bleiben«, freundlich, aber bestimmt bat der Besitzer auch die Frauen mit einem Wink zur Tür. »Es ist besser, wenn …«

Beide verstanden und schlurften hinaus und quer über den kleinen Platz. Vor dem Eingang zum Oratorium stellten sie sich wie zwei Verlorene hin und erwarteten ihr Schicksal.

Geheul, weit entfernt vom Osten her. Neues Geheul, diesmal aus Richtung der Via Emanuele. Gleichzeitig setzten Sirenen vom Hafen und vom Süden her ein … gemeinsam wurden sie lauter, kamen näher, das schrille Auf und Ab lärmte in den Häuserschluchten, näher und näher, blaue Lichter blinkten, blendeten, aus jeder Gassenmündung brachen die Wagen hervor, stoppten auf der Piazza, mehr und mehr kamen dazu. Jetzt war Lärm überall.

Maria fühlte die Knie schwach werden, sie sank auf die Stufen vor der Pforte, und Martha hockte sich daneben. Eng drängten die Frauen zueinander.

»Maria Gelfi?«

Sie hob den Kopf. »Ich.«

»Signora? Haben Sie angerufen?«

Nicken.

»Eine Entführung?«

Maria sah zu dem Mann auf, sah hinter ihm Polizisten, die ihre Maschinenpistolen, mit beiden Händen gefasst, quer vor der Brust hielten. »Commissario?«

»Beruhigen Sie sich, Signora. Wir sind jetzt da. Beantworten Sie einfach meine Fragen. Es handelt sich also um mehrere Personen? Und wie der Kollege verstanden hat, sind sie aus dem Oratorium entführt worden.«

»Vom Altar.«

»Verwandte?«

Erschreckt wehrte Maria ab. »Nein, nein, so schlimm nicht …«

»Also sind Sie mit den Personen nur bekannt.«

Nun wagte sich Martha mit halblauter Stimme zu Wort: »San Francesco war dabei, San Lorenzo und ein Engel und noch zwei Hirten. Ja, und die Heilige Familie mit dem Kind.«

Der Mann runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht.«

»Das Bild. Alle waren sie auf dem Bild. Und nun ist es gestohlen.«

Maria bestätigte es mit einem tiefen Seufzer. »Sie haben unsere schöne ›Natività‹ geraubt.«

Langsam nahm der Commissario die Mütze ab, seine Haltung verlor an Schnittigkeit. »Also nur ein Diebstahl.« Nach einer Gedankenpause straffte er sich aufs Neue, wandte sich um, Befehle, kurze Pfiffe mit der Trillerpfeife, und die meisten der Polizisten kehrten zu ihren Wagen zurück, verließen unter Sirenengeheul und Blaulicht den Platz.

»Signora Gelfi.« Kein Mitgefühl mehr, kalt und nüchtern war die Stimme. »Führen Sie uns zum Tatort.«

Beide Frauen erhoben sich.

»Nein, nur Signora Gelfi.«

Martha nickte. »Schon richtig. Wir sind Schwestern, verstehen Sie.«

Ärgerlich winkte er ab.

Sie führten die Beamten durch den Innenhof, an der Kirchentür befahl der Commissario den Frauen zu warten. Nur ein kurzer Moment, gleich kam er mit den Kollegen wieder nach draußen. »Wenigstens stimmt diese Aussage. Es ist ein Diebstahl. Wer hat das Bild gemalt?«

»Unser Michelangelo …«, weiter kam Maria nicht.

»Michelangelo? Madre dio, ein großer Raub.« Neue Spannung straffte den Commissario. »Keiner rührt etwas an.« Wie Hühner scheuchte er die Frauen aus dem Innenhof. Sie sollten sich vor der Pforte zur Verfügung halten. »Wann haben Sie das Bild zuletzt gesehen?«

»Weiß nicht …«, kaum sah Maria den drohenden Blick, verbesserte sie rasch. »Doch, gestern. Freitag. Ja, genau, am Morgen war es noch da.«

Der Commissario stellte einen Agente zur Bewachung des Oratoriums ab. Den anderen befahl er: »Auf geht’s. Fragt, ob jemand letzte Nacht etwas gehört oder beobachtet hat.« Er deutete zu den Häusern. »Von überall ist der Eingang hier gut sichtbar. Ich muss wohl den Soprintendente verständigen.« Er warf sich auf den Beifahrersitz seines Wagens und griff zum Hörer.

Die Beamten verteilten sich. Kaum näherten sie sich einem Gebäude, wurden über ihnen leise die Fenster zugedrückt. Niemand reagierte auf ihr Klopfen oder Klingeln, wie stumm und blind umstanden die Hausfronten den Platz des heiligen Franziskus.

Der Commissario verließ seinen Wagen, kehrte zu den beiden Frauen zurück, Zorn rötete sein Gesicht. »Kein Michelangelo. Maledetto!« Er presste die Fingerkuppen seiner rechten Hand zusammen, so drohte er ihnen. »Caravaggio. Es ist die Natività von Caravaggio.«

»Sag ich doch«, flüsterte Maria. »Michele …«

»Schweig!« Abrupt wandte er sich um. Seine Männer berichteten ihm von dem erfolglosen Versuch, bei der Nachbarschaft zu fragen, und die Laune verdüsterte sich noch mehr. »Drüben … Erkundigen wir uns in der Bar.«

Der Wirt hatte das Schild von ›offen‹ bereits auf ›geschlossen‹ gedreht, aber die Tür noch nicht verriegelt. Zu spät. Es blieb ihm nur Freundlichkeit, er servierte den Polizisten Espresso, auf ihre Fragen jedoch antwortete er nur mit erschrecktem Staunen oder Schulterzucken.

Nach einer Stunde näherten sich erneut Polizeisirenen. Eskortiert von zwei Wagen, stoppte der schwarze Alfa vor den Kirchen. Noch ehe der oberste Denkmalpfleger der Provincia di Palermo den Fond verlassen konnte, stand der Commissario mit seinen Männern neben dem Auto.

Ein schlanker, dunkel gekleideter Mann, angegraute Schläfen, die steile Stirnfalte zwischen den Brauen zeigte, wie besorgt Dottor Vincenzo Scuderi war. Mit kurzem Handheben erwiderte er den Gruß. »Ist die Presse schon da?«

Der Commissario verneinte.

»Das ist gut. Keine Meldung geht raus ohne meine Erlaubnis. Ich will mir erst einen Eindruck verschaffen, ehe ich mit den Reportern rede.« Der Soprindentente ging schon in Richtung Pforte, mit Blick auf die Frauen erkundigte er sich: »Sind das die beiden Kustodinnen?«

»Ja, Dottore.«

»Sie sollen mitkommen.«

Im Innenhof wandte er sich ihnen jäh zu. »Signore, wissen Sie, welchen Wert dieser Caravaggio hat? Welchen Schatz Sie hier bewacht haben? Nein? Nun ich will es Ihnen sagen: Der Wert des Gemäldes beläuft sich auf gut acht Milliarden Lire. Acht sage ich, und womöglich ist es noch viel mehr wert.«

Maria spürte, wie das Elend nach ihr griff, sie vermochte nichts zu antworten, ihre Lippen zitterten. Heilige Mutter, so hilf, flehte sie stumm. Es geht doch nicht nur um uns. Sobald er herausfindet, dass der Papa immer noch der Wächter ist … o nein, das überlebt der Papa nicht. Als Maria das Oratorium betrat, hoffte sie einen Moment, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Schon aber versteifte sich vor ihr der Rücken von Dottor Vincenzo Scuderi. Langsam sah sie auf, folgte seinem Blick. Oberhalb des Altars hing der Rahmen vor dem rissigen Mauerwerk, sein Goldrand wurde zur Schwelle, lockte hinein ins Schwärzliche …

1

Zu Beginn war dunkle Leere, dann aber hob sich der Vorhang und weit entfernt schimmerte Licht. Es kam näher. Eine Glocke schlug, hell, hart, immer wieder. Ein Pferd schnaubte. Karrenräder knirschten über den Kies.

»Michele!«

Es ist der 22.Oktober des Jahres 1577. An diesem Dienstagmorgen hatte sich der Frühdunst über der Ebene nur zäh aufgelöst.

»Michele!«

Er beachtete das Rufen nicht, wollte es nicht. Immer wieder schlug er den langen Stock auf die niedrige Steinmauer. Neben ihm versuchte sein kleinerer Bruder Giovan Battista mit einer Rute den Rhythmus nachzuahmen. Stumm weinte Michele. Das Bild verschwamm vor den Augen. Der Totenwagen rollte vom Innenhof. Zwei Särge, beladen mit Blumenranken, an den Eckholmen der Ladefläche steckten schwarze Federbüschel, das Pferd nickte, und der schwarze Federbusch über der Mähne fuhr auf und nieder. »Großvater«, flüsterte der Sechsjährige. »Geh nicht fort … Geh nicht fort.« Um den Vater im anderen Sarg weinte er nicht, zu selten war Fermo Merisi von den Baustellen in Mailand herausgekommen. Die beiden Jüngsten hatten der Maurer und seine Frau Lucia in der kleinen Stadtwohnung bei sich behalten. Michele und die ältere Halbschwester aber lebten hier draußen bei den Großeltern in Caravaggio. Caterina war fleißig, half im Haus und war stets bemüht, der Großmutter zu gefallen.

Ganz anders Michele. Allein die Sonntagsschule, das Lernen der Zehn Gebote, das Aufsagen des Vaterunsers und das lästige Malen der Buchstaben warf einen Schatten, sonst aber spielte er unbeschwert in der Sonne und der Weinhändler liebte den Enkel, verwöhnte ihn und freute sich sogar über dessen Wildheit. Das Prinzsein jedoch hatte im letzten Jahr jäh ein Ende gefunden, als Fermo Merisi samt Frau und den beiden Kleinen vor der Pest aus Mailand geflohen war und von da an mit im Hause des Weinhändlers wohnen musste. Der Platz im gemeinsamen Kinderbett wurde enger, und die Mutter achtete in der Küche streng darauf, dass jedes Honigbrot gerecht durch vier geteilt wurde. Nur hin und wieder hatte Großvater Merisi den Enkel noch allein mit auf den Kutschbock genommen. Diese Fahrten zu den Weinbauern in der Gegend waren Glückstage gewesen.

»Michele! Du sollst reinkommen, sagt deine Mutter.« Im sauberen Kittelkleidchen stand Paola nahe dem Brunnen, das dunkle, fast schwarze Haar in der Mitte gescheitelt, die Locken ringelten sich bis über die Schultern. »Michele, so hör doch. Auch Gianni soll kommen.« Paola war die Nachbarstochter, zusammen besuchten sie und Michele die erste Klasse der Sonntagsschule. Paola saß in der vordersten Reihe auf der Mädchenseite, und ihr direkt gegenüber hockte der wildlockige Enkel des Weinhändlers. Wie oft hatte er ihr, unbemerkt vom gestrengen Pater, hinter vorgehaltener Hand Grimassen geschnitten, die braunschwarzen Augen verdreht, die vollen Lippen mal zum Kuss gespitzt, dann wieder die Zähne wie ein Raubtier gefletscht, bis sie in Kichern ausbrechen musste und damit den Unterricht störte. Trotz Ermahnungen und sogar Strafen konnte Paola den Blick nicht von ihm lassen, ließ sich immer wieder zum Lachen verführen, und in der Woche erfand sie die sonderbarsten Gründe, um möglichst oft das Anwesen des Weinhändlers besuchen zu können. Großmutter Merisi sah es mit Schmunzeln, wenn zur Essenszeit die kleine Nachbarstochter sich einen Schemel zwischen die Geschwister zwängte, um neben dem Enkel zu sitzen, und gab auch ihr vom Brei aus der großen Schüssel.

»Michele! So hör doch. Die Beerdigung geht gleich los.«

Heftiger hieb er den Stecken auf die Steine. Draußen brachte der Knecht den Leichenwagen vor dem Säuleneingang der Weinhandlung zum Stehen. Dahinter sollte sich der Trauerzug formieren. Wie auf einen unsichtbaren Wink hin näherten sich aus den Gassen Frauen und Männer, dunkel gekleidet, die Mienen ernst.

»Michele!«

Der Ruf erreichte ihn, schmerzte in den Ohren. Michele! Dazu der helle Glockenschlag. Michele. Glockenschlag! »Michele!«

Er ließ den Stock fallen, bückte sich. Er zielte nicht, schleuderte den Stein mit aller Wucht in Richtung des Mädchens. Paola riss die Arme hoch, schrie und stürzte rücklings zu Boden. Das Schreien brach ab, eine Ewigkeit bis zum Atemholen, dann schrie und jammerte sie erneut. Entsetzt starrte Michele ins vorwurfvolle Gesicht des kleineren Bruders. »Nichts hab ich getan. Nichts.« Er hastete zu ihr, warf sich neben sie auf die Knie. Ihre Oberlippe schwoll an, aus dem tiefen Riss bis zur Nase pulste das Blut. Paola presste die Hand davor, wischte sie durchs Gesicht, weinte, dann schrie sie wieder.

Er schob eine Hand unter ihren Kopf. »Nicht. Bitte nicht.« Hilflos streichelte er ihr über die Stirn. »Ich wollte es nicht.« Seine Stimme bebte. »Ich wollte es doch nicht.« Er wandte sich zum Bruder. »Hole Großmutter, schnell.« Giovanni rannte ins Haus.

Michele beugte sich über das blutverschmierte Gesicht. »Verrate mich nicht. Bitte.« Aus geweiteten Augen sah Paola zu ihm auf, schluchzte: »Es tut so weh.«

»Nicht verraten. Bitte, bitte.«

Schon in Trauerkleidung, kamen Großmutter, Schwiegertochter und Paolas Mutter zugleich aus dem Haus gestürzt. Im Lauf lüfteten sie die Gesichtsschleier. Während die Nachbarin ihr Kind auf die Arme hob, riss Lucia Merisi den Sohn an den Haaren. »Was hast du getan?« Ehe er antworten konnte, ohrfeigte sie ihn. »Mit Steinen werfen! Und das am Tag, wenn dein Vater und dein Großvater ins Grab gelegt werden. Schämen sollst du dich.«

»Nichts hab ich getan«, heulte er. »Gianni lügt. Er lügt. Paola ist gefallen. Frag sie doch.« Michele riss sich los. Die Nachbarsfrau trug ihre Tochter zur Hintertür. Er lief ihnen nach. »Sag’s. Hab ich geworfen, oder bist du gefallen? Sag’s ihnen.«

Wieder blickte Paola ihn aus den großen Augen an. »Gefallen …«, wimmerte sie. »Hingefallen.«

»Da hörst du’s!«, schimpfte Michele seine Mutter an.

Nun griff Großmutter Merisi ein. »Schluss damit. Schlimm genug, was geschehen ist. Lasst uns rasch das Kind versorgen. Wir müssen zum Friedhof. Draußen warten schon die Leute.«

Paola wurde auf den Küchentisch gelegt. Die Wunde blutete heftig. Mit feuchten Tüchern reinigten die jungen Frauen Gesicht, Kinn und Hals. »Michele.« Ernst blickte ihn die Großmutter an. »Du gehst in den Keller. Und nimm die Lampe mit.« Sie reichte ihm eine flache Schüssel. Er sollte Spinnweben, ohne sie zu zerstören, aus den Ecken lösen und heraufbringen. »Aber beeil dich. Sonst verblutet uns deine Freundin noch.«

Er hastete zur Steintreppe. Zum ersten Mal fürchtete er sich nicht, allein in die Dunkelheit hinabzusteigen. Auch hatte er keine Angst vor den übergroßen Schatten der Weinfässer, die sich bewegten, sobald die Lampe an seiner Hand schwankte. Spinnen fürchtete er schon lange nicht mehr. »Die beißen nicht«, hatte Großvater Merisi gesagt und sich große Langbeiner durchs Haardickicht der Arme klettern lassen. Michele löste einige Netze von den feuchten Steinen und brachte sie nach oben.

Leise summte die Großmutter für Paola eine Melodie, lächelte tröstend in den schmerzvollen Blick und legte die Spinnenetze über den klaffenden Riss.

»Rotwein.« Lucia reichte ihr die Schale.

Die Tropfen festigten das Gewebe, und der Blutfluss stockte.

»Jetzt das Leinen.« Tupfer bedeckten die Wundränder, ein schmaler Leinenstreifen darüber sollte sie enger zusammenhalten und wurde von der Großmutter hinter dem Kopf gebunden. »Das muss fürs Erste genügen« Während sie die Hände in der Schüssel wusch, blickte sie über die Schulter zur Nachbarin. »Du kannst das Kind in unserer Stube hinlegen. Besser, es bewegt den Kopf in der nächsten Stunde so wenig wie möglich. Wenn wir heimkommen …« Mit aller Schwere kehrten Trauer und Verlust zurück. Die alte Frau musste atmen, ehe sie weitersprechen konnte. »Wenn ich meinen Merisi und meinen Jungen ins Grab gelegt …«

Die Schwiegertochter kam weinend zu ihr. »Mama.«

»Nur jetzt nicht heulen, sonst schaffen wir es nicht aus der Küche. Da draußen warten meine anderen Buben und auch dein Vater mit den Männern aus deiner Familie. Die stützen uns nachher, dann ist es leichter mit den Tränen.«

Eng nebeneinander gingen die Frauen zur Tür, Caterina folgte mit den beiden jüngsten Brüdern. Michele sah voller Reue zur Mutter von Paola auf. »Es tut mir leid. Auch wenn ich nichts getan hab.« Unbeholfen leicht streichelte er dem Mädchen über die Stirn. »Wird wieder gut.« Dann rannte er den Geschwistern nach.

Der Zug nahm nicht den direkten Weg. Im Bogen zog er von der Porta Seriola über die breiteren Straßen hinüber zum Marktplatz und hielt vor dem Palast des Fürsten. Nach stummem Gruß für die Witwen und Trauerfamilien reihte sich Francesco Sforza, Herzog von Mailand und Caravaggio, mit seiner jungen Frau Costanza Colonna neben Bürgermeister und Stadträten ein. Auf dem letzten Stück bis zur Stadtkirche schlossen sich mehr und mehr Bürger an. Niemand wollte fehlen, sie alle wollten den Toten die letzte Ehre erweisen. Vor dem Portal empfing der Priester die Trauergemeinde im wehenden Gewand.

Michele sah den sich aufbauschenden Rock und zog gleich die beiden jüngeren Brüder hinter die große Schwester. »Aufgepasst«, flüsterte er und spähte an Caterinas Arm vorbei. Dann vorsichtige Erleichterung. »Ihr braucht keine Angst zu haben. Er hat keinen Schnabel und auch keinen Stock.« Trotzdem wagten sich die Kleinen nicht wieder vor, tappten hinter Caterina her in die Kirche. Zu tief nisteten noch Schreck und Todesangst vor dem furchtbaren Vogelmenschen.

»Requiem aeternam dona eis, Domine.«

»Et lux perpetua luceat eis. Amen«, entgegnete die Gemeinde.

Der Priester hob den Blick hinauf. »Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, …«

Kaum vierzehn Tage war es her. Michele schwoll als Erstem die Wange, dann auch der Hals, rot glühend und hart beulten sich die Verdickungen. »Mein Kopf tut weh.« Mutter Lucia schickte den Sohn zu Bett. Als wenig später auch Giovan Battista über heftige Schluckbeschwerden klagte und sich Rötungen zeigten, erschrak sie und dachte an Mailand, an die Flucht vor einem Jahr. Am Abend dann jammerte auch ihr Jüngster. Alle drei Söhne fieberten in der Nacht, weinten vor Schmerzen. Die besorgte Mutter saß aufrecht im Nebenraum. »Hat uns die Pest doch eingeholt?«

Fermo Merisi versuchte zu beschwichtigen: »So viele Monate wartet der Schwarze Tod nicht. Der holt sich seine Opfer gleich.«

»Aber ich kenne doch die Anzeichen.« Lucia bekreuzigte sich, murmelte ein Gebet, schlug wieder das Kreuz. Am nächsten Tag verschlimmerte sich der Zustand ihrer Kinder weiter. Pietro, dem Jüngsten, schwoll nun auch der Bauch. Und Michele konnte den Nacken nicht mehr bewegen.

»Müssen wir es nicht sagen?«

»Noch nicht«, bestimmte der Schwiegervater. »Noch warten wir ab.« Sobald auch nur das Gerücht aufkam, würde die Weinhandlung vom Rat geschlossen werden. Das weiße Zeichen an der Tür wäre das Ende. »Wir dürften nicht mehr hinaus.« Und kein Nachbar, auch kein Freund würde sich auch nur in die Nähe wagen.

Großmutter Merisi schlug vor, den Pestarzt aus dem benachbarten Treviglio heimlich herzubitten. »Nur der kann genau feststellen, was die Kinder haben. Wenn wir ihn gut bezahlen, schweigt er und hilft vielleicht sogar. Und wir können selbst entscheiden, ob und wann wir zum Rat gehen.«

Am nächsten Morgen, kurz nach Öffnen der Tore, ritt der Arzt in Caravaggio ein. »Will den alten Merisi zur Ader lassen.« Die Wächter argwöhnten nichts und winkten ihn vorbei. Erst im Wohnhaus der Weinhandlung öffnete er den großen Koffer und legte die Schutzkleidung an. So betrat er den halbdunklen Schlafraum.

Michele sah den Riesenvogel mit dem langen spitzen Schnabel, die dunklen Augenlöcher im wulstigen Kopf, das mächtige gelbliche Kleid, steif aufgebläht schaukelte es nach vorn und zur Seite. Ein süßlicher Geruch verbreitete sich. Auch die Brüder entdeckten das Ungeheuer, keiner vermochte zu schreien. Es näherte sich, schwang einen langen Stab in der rechten Kralle. Stärker wurde der Geruch nach verfaultem Sellerie. In höchster Not verbarg sich Michele mit den Kleinen unter der Decke.

Da vernahmen sie die schnarrende Stimme: »Zeigt euch. Nun zeigt euch.«

Nichts, die Kinder rührten sich nicht.

»Werdet ihr wohl!« Die Decke flog davon. Zitternd lagen die Knaben nebeneinander. Der Vogelmensch baute sich vor dem Bett auf, mit dem Stab tippte er Michele ans Bein. »Du zuerst. Zieh das Hemd aus.« Er wartete nicht ab und versetzte dem Jungen einen Hieb. »Wird’s bald!«

Michele gehorchte. Die Stockspitze fuhr über seine Leisten, in die Achselhöhlen, dann stieß sie gegen die dick geschwollenen Halsseiten, fester. Er jammerte vor Schmerz. Endlich ließ das Ungeheuer von ihm ab und unterzog die Brüder der gleichen Behandlung. Als es den Raum wieder verließ, schluchzten alle drei.

Von draußen hörten sie das vergnügte Gekrächze des Vogelmenschen und weinten lauter, doch weder die Mutter noch der Vater kamen, um zu trösten.

»Kein Schwarzer Tod«, versicherte der Arzt den Eltern, dabei warf er die Handschuhe in den Koffer. »Es ist die Ohrbeulen-Krankheit. Sie wird nicht von Haus zu Haus springen.« Er streifte die Kapuze mit der angenähten Brille vom Kopf und zog die lange Schnabelnase ab. In ihr hatte er Engelwurz zum Schutz des eigenen Atems getragen. Er übergab das Säckchen an Großmutter Merisi. »Signora, sorgt dafür, dass dieses Kraut im Haus verteilt wird. Auch empfehle ich dringend, dass alle Räume mit Wacholder ausgeräuchert werden.« Nach guten Ratschlägen gegen das Fieber hatte er den in Wachs getränkten Mantel gefaltet und sich vom Weinhändler entlohnen lassen. Beim Anblick der Münzen war Glanz in seine Augen gestiegen. »Solltet Ihr es wünschen, sehe ich in einigen Tagen noch einmal vorbei.«

»Einverstanden. Und kein Wort zu den Nachbarn.«

»Ich schweige. Seid versichert, ich schweige.«

Vorn am Altar legte der Priester Weihrauch ins Räucherfass, träge stieg eine Wolke und der Geruch breitete sich aus.

»Kyrie eleison«, sang der Knabenchor von der rechten Seite. »Criste eleison«, antworteten die hellen Stimmen gegenüber. »Kyrie eleison«, priesen sie gemeinsam.

»Pater noster …«

Im Schutz der Schwester hielt sich Michele die Nase zu. Genauso hatte es im Haus gerochen, nachdem der Vogelmensch davongeflogen war. Am nächsten Mittag hatte sich Fermo Merisi unwohl gefühlt, sein Hals schwoll an. Das Sprechen war ihm schwergefallen. »Es ist nichts …« Er musste sich niederlegen, auch der Weinhändler spürte die Halsseiten anschwellen, auch ihn befiel hohes Fieber. Seine Gattin ließ sofort den Arzt aus Treviglio kommen, und wieder hatte er seine Diagnose gestellt: »Der Schwarze Tod ist es nicht.«

Die Kinder gesundeten noch in derselben Woche, die beiden Männer aber waren ans Lager gefesselt geblieben. Die Schwellung befiel auch die Hoden. Fieber und qualvolle Schmerzen hatten von Stunde zu Stunde zugenommen. Keine Medizin schlug an, selbst der schließlich herbeigerufene Leibarzt des Fürsten vermochte nicht zu helfen. Und zwei Tage zuvor, am Sonntag, dem 20.Oktober, waren Vater und Sohn der Krankheit erlegen.

»Oremus«, forderte der Diener Gottes die Trauergemeinde auf. Caterina blickte sich nach den Brüdern um. Alle drei hielten sich die Nasen zu. Mit flinkem, geübtem Schwung knuffte die Schwester jeden am Hinterkopf, und gleich legten die Geschwister folgsam die Hände zum Gebet aneinander.

»Fac, quaesumus, Domine, hanc cum servo tuo defuncto misericordiam, …«

Nicht sprechen, nur nicht. Michele schlich auf Zehenspitzen ins helle Studio. Der hagere alte Mann blickte kurz vom Zeichenbrett auf. Kein Nicken begrüßte den Jungen, allein im Blick erwachte ein Lächeln und vertiefte kurz die Falten um die Augenwinkel, dann beugte er sich wieder über die Arbeit. Der Zehnjährige schlich näher und bestaunte, was dort auf dem Papier entstand. Mit einer Straße hatte es gestern begonnen, jetzt waren noch Gebäude, Brücken und Bäume hinzugekommen. »Nicht sprechen. Nichts berühren.« Diese strikten Gebote galten für das Studierzimmer und das angrenzende Studio im ersten Stock und sollten die Enkel abhalten, unbedacht hereinzustürmen.

Zwei Jahre nach dem Tod ihres Gatten und ihres Schwiegervaters war Lucia mit den Kindern ins geräumige Haus der eigenen Eltern nahe der Porta Folcero umgesiedelt. Allerdings waren Geschrei, Unordnung und Herumtollen mit eingezogen und hatten das vornehme, inzwischen auch etwas ruhigere Leben des angesehenen Landvermessers Giovan Giacomo Aratore und seiner Gemahlin in neue Aufregung versetzt.

»Der andere Großvater ist ganz anders als Großvater Merisi.« Dies hatte Michele in den letzten beiden Jahren nicht ohne Tränen lernen müssen. Es gab keine Nachsicht, kein Verwöhnen mehr. Für Ungehorsam oder gar mutwillige Zerstörung setzte es abgezählte Stockhiebe, und jedes Lob musste verdient werden. Seine Geschwister fürchteten die Strenge und hielten sich an Mutter, Tante Margherita oder die Nonna, Michele aber fühlte sich zu dem ernsten Mann hingezogen, wollte, brauchte wieder einen Großvater.

In kurzen Bögen zeichnete Giacomo Aratore das Blattwerk der Bäume rechts und links der Allee hinaus zum Heiligtum der Stadt, dem Santuario di Santa Maria della Fontana. Als Verwalter der herzoglichen Güter war er beauftragt, genaue Lagepläne von Stadt und Umgebung anzufertigen. Michele schob sich näher an den Tisch heran, zur Sicherheit versteckte er die Hände auf dem Rücken, gerade mal Kopf und Hals ragten über die Kante, zwischen seinen halb geöffneten Lippen zeigte sich die Zungenspitze, so lauschte er dem Kratzen und Streichen und verfolgte jede Bewegung des Kohlestiftes. Auch die Bäume vor der Wallfahrtskirche trugen jetzt bauschige Kronen. Der Landvermesser richtete sich auf, überprüfte mit Stab und Zirkel die Länge der Allee und war zufrieden.

Dieser Moment des Ausatmens verführte. »Kannst du auch ein Pferd?« Gleich presste Michele die Hand vor den Mund, doch zu spät, er hatte gegen das Gebot verstoßen.

Der Großvater sah ihn an. Mit stummem Blick bat der Enkel um Verzeihung. Da glättete sich die steile Falte auf der Stirn. Ohne ein Wort nahm der Landvermesser einen neuen Papierbogen, legte ihn neben die Lageskizze auf den Tisch. Schnelle Striche, und schon rollte eine Kutsche über Steine. Davor spannte er einen Hengst, den Kopf nach vorn gereckt, Schaum flog vom Maul, die Mähne wehte …

Michele lachte.

Weit griffen die Hufe aus, der Schweif im Fahrtwind erhoben …

Michele hörte das Brausen, das Rattern der Räder und klatschte in die Hände. Nicht genug, jetzt hockte auch ein Kutscher auf dem Bock, hielt die Zügel und schwang die Peitsche. »Mehr«, jubelte der Junge, vergaß alle Gebote. Großvater war ein Zauberer und der Kohlestift sein Wunderstab. »Wohin fahren wir?«

Gleich entstand die Antwort auf dem Papier. Eine Wehrmauer, dahinter Hausdächer. Die Kutsche hielt direkt auf das turmhohe Stadttor zu. Die Zugbrücke war heruntergelassen. Wachposten patrouillierten mit langen Büchsen über der Schulter.

»Das ist …« Michele wagte sich mit dem Zeigfinger über die Zeichnung. »Das ist unser Tor. Die Porta Folcero …« Überwältigt seufzte der Junge und schmiegte den Lockenkopf an die Seite des Zauberers. »Du bist mein Großvater…« Einen Moment war nur gute Stille. Erst beim Räuspern über ihm löste sich Michele und trat einen Schritt zurück. »Ich weiß, ich darf nicht sprechen.«

»Heute gilt eine Ausnahme.« Die Hand wuschelte kurz durchs Haar. »Es hat mir gutgetan, nach all den starren Plänen mal etwas Lebendiges zu zeichnen.«

»So schön wie du kann das keiner.« Michele ließ die Finger dicht über der Mähne des Hengstes auf und ab hüpfen und ahmte den Galopp mit dem Zungenschlag nach, dazwischen wieherte er und schnaubte.

Leise lachte der Großvater. »Ich weiß einen Mann, der kann wirklich malen, viel besser, als es mir vergönnt ist.«

Gleich winkte der Enkel ab. »Das glaub ich nicht.«

»Doch, doch. Er verschönt die Wände drüben in unserer Stadtkirche. Maestro Bernardino Campi. Das ist ein Künstler …« Kurz zögerte der Landvermesser, dann hatte er sich entschieden. »Ich werde dafür sorgen, dass du ihm zusehen darfst. Allerdings musst du ruhig dasitzen und nur schauen. Und darfst nur reden, wenn du gefragt wirst. Versprichst du es?«

Der Junge nickte eifrig.

Seit einem Monat war das Gotteshaus während der Woche tagsüber geschlossen, und am Abend wie auch sonntags verhüllte ein großes Tuch die Sakramentskapelle. Kaum ein Kind in Caravaggio zog es freiwillig zur Kirche, erst seit der Strick das Eingangsportal versperrte und des Morgens nur der bärtige Maler mit einem Maurer hineinging, erst jetzt war die Neugierde geweckt. Was taten die Männer dort? Nichts war durch die Ritzen des Eichenportals zu erkennen, selbst wenn ein Junge auf den Schultern des Freundes stand, blieben die Kirchenfester unerreichbar. Und nun sollte Michele ins Geheimnis eingeweiht werden. Auf die neidischen Gesichter der anderen freute er sich, und nur wenn sie ihn inständig bitten würden, wollte er berichten, was er gesehen hatte.

Frühmorgens herrschte noch Kühle im hohen Kirchenschiff, und auch in der angrenzenden Sakramentskapelle war es frisch, obwohl die Sonnenstrahlen durchs Ostfenster fielen und den Raum in mildes Licht tauchten. Michele rieb sich die Arme warm. Von zu Hause hatte er einen dreibeinigen Schemel mitgebracht, darauf hockte er zusammengekauert neben dem Altarstein.

Maestro Campi ließ sich vom Maurer den angerührten Putz zeigen, tauchte die Kelle ein und prüfte, wie zäh die breiige Masse zurückfiel. »Etwas zu nass. Misch mehr Kalk bei. Und gib auch noch drei Handvoll vom Marmormehl dazu.«

Der Maler blickte zu dem Jungen hinüber. »Willst du helfen?«

Erschreckt öffnete Michele den Mund, schluckte und flüsterte: »Nein, danke. Besser nicht.«

Der breite Kinnbart wippte. »Bist du der Richtige? Signore Aratore hat mir einen lebhaften Knaben angekündigt.« Das Lachen hallte hinauf zur Decke. »Aber ich sehe nur einen kleinen, schwarz gelockten Frosch.«

Nenn mich nicht so, schimpfte Michele stumm, trotz der Wut gelang ihm eine artige Antwort: »Ich soll nicht rumlaufen, sagt Großvater.«

Der Meister hörte schon nicht mehr hin, prüfte wieder die angerührte Masse, war zufrieden und trat mit seinem Helfer vor das Wandfresko. Jesus saß dort im roten Gewand, vor ihm kniete Magdalena und wusch seine Füße. Hinter dem Tisch mit Brot und Messer klaffte ein großer heller Fleck im dunklen Grund. »Die Anschlussstelle wird sichtbar bleiben. Zu viele Jahre ist es her, seit ich den Hauptteil gemalt habe. Wenn jetzt noch Figuren dazukommen sollen, lässt sich ein Übergang nicht ganz vermeiden. Aber wir tun unser Bestes.« Campi klatschte kurz in die Hände. »Ans Werk, mein Freund. Gib jetzt die Malschicht auf.«

Mit geübtem Schwung warf der Maurer den hellen Kalkmörtel an und verteilte ihn mit der Kelle. Sorgsam achtete er darauf, nichts vom frischen Putz ins schon gemalte Fresko zu schmieren. Unterdessen legte sich Bernardino Campi auf dem Arbeitstisch die gelochte Zeichnung wie auch den Pausbeutel bereit und nahm die Lederhäute von den Farbtöpfen. Wieder blickte er zu dem Jungen hinüber. »Hier wird nicht gefaulenzt«, schimpfte er. »Und Gaffer kann ich bei der Arbeit schon gar nicht leiden.«

Michele wurde heiß. »Aber ich darf doch hier … Großvater hat mich doch geschickt … Was soll ich denn …?«

»Herkommen!«, unterbrach ihn der Meister. »Beweg dich!«

Der Schemel kippte nach hinten, schon stand der Junge vor dem langen Tisch.

»Na also. Jetzt gefällst du mir.« Der Meister zwinkerte ihm zu. »Deine Aufgabe ist sehr wichtig.« In jedes Glas gab er einen kleinen Stock. »Du wirst rühren. Und zwar so. Schau genau hin.« Langsam rührte er die untere angedickte braunrote Schicht, sie verband sich mit dem Kalkwasser und wurde bald zum cremigen Brei. »So müssen die Farben aussehen. Und zwar jede. Schaffst du das?«

Michele zog die Nase hoch und reckte sich. »Ich bin kein Kleinkind.«

»Na, beweis es mir.« Der Maler wandte sich ab und betrachtete die glatt verputzte Stelle.

In seinem Rücken sagte Michele sehr deutlich. »Und ich bin auch kein Frosch, merkt Euch das.«

Bernardino Campi sah verblüfft über die Schulter. »He? Was höre ich da?«

Doch der Junge blickte nicht auf, emsig rührte er in den Kalkfarben.

Der Nachmittag gehörte Michele. »Ich habe gemalt.«

Um jeden Zweifel zu beseitigen, führte er fünf Nachbarskinder hinters großelterliche Haus in den Gemüsegarten. Auch Paola und ihre Freundin gingen mit. Vom Steinwurf vor vier Jahren war eine blaurote Narbe zurückgeblieben. Sie kerbte den linken Bogen der Oberlippe und führte bis hinauf zur Nase. »Ich finde es nicht hässlich«, hatte Michele ihr versichert. Paola glaubte ihm und versuchte, nicht auf den Spott der anderen zu hören.

Dort, wo der Salat schon abgeerntet war, zog Michele mit einem Stock ein großes Viereck ins Beet und erlaubte gnädig, dass seine Spielkameraden die Erde glätteten. »Das genügt.« Meister Campi nachahmend, kratzte er im unsichtbaren Kinnbart, ehe er den Stock als Pinsel auf das noch leere Erdbild setzte. »In Wirklichkeit haben wir an die Kirchenwand gemalt«, erläuterte er den Unwissenden. »Und morgen muss ich wieder mitarbeiten.«

»Nun mal schon«, forderte ihn Paolas Freundin auf.

Er zog eine geschwungenen Furche, darunter eine zweite im Gegenlauf, dann malte er Kreise und Striche, setzte ab, krauste die Stirn und verbesserte an einer Stelle, ergänzte die Schlangenlinie an der anderen. Argwöhnisch beobachteten die Freunde den Künstler. Mit großem Ernst bemühten sich die beiden Mädchen, in dem Gebilde etwas zu erkennen.

»Fertig.« Michele legte den Malstock über die Schulter und sah erwartungsvoll in die Runde. »Na, da staunt ihr?«

Einer der Freunde deutete mit dem Fuß auf sein Kunstwerk. »Was soll das denn sein?«

»Ein Engel. Ja, guck nicht so blöde. In der Kirche sieht er anders aus, aber das hier ist mein Engel.«

Da feixten die Jungen, kicherten, und der größte von ihnen tippte sich an die Stirn. »Idiot. Ich sehe ein Fischmaul, mehr aber nicht.« Gleich pflichteten ihm die anderen bei. »Genau. Nur ein Fischmaul.«

»Das sind die Flügel vom Engel.« Michele ging um sein Gemälde herum und erklärte: »Und das hier ist der Kopf und die schönen Haare … Und da sind die Füße.«

Das Spottgelächter wurde lauter. Der Große wischte jetzt verächtlich mehrmals Zeige- und Mittelfinger unter dem Kinn vor, so als spuckte er den jungen Meister an. »Idiot! Spaccone!«

Michele bebten die Lippen. »Ich … ich bin kein Angeber.«

Ehe der Große ihn weiter schmähen konnte, rief Paola: »Die Farbe fehlt. Deshalb kann man den Engel nicht so gut erkennen. Michele hat doch keine Farbe gehabt.«

Für einen Moment lahmte der Spott. Alle starrten auf die Striche im dunkelbraunen Erdbild. Michele ergriff seine Ehrenrettung. »So ist es, Goldgelb für die Flügel hätte ich gebraucht.« Der Zorn aber wollte nicht weichen, musste hinaus. Er hob den Stock und näherte sich dem Größeren. »Weg! Verschwinde! Das ist unser Garten.« Weit schwang er die Waffe nach hinten.

Oben im Haus wurde das Fenster geöffnet. Großvater Aratore stand nur da, blickte auf den Enkel hinab und schüttelte den Kopf.

Erschreckt gehorchte Michele, der Stock sank. »Haut nur ab«, fauchte er zwischen den Zähnen die Jungen an. »Haut ab, sonst prügle ich euch alle.«

Nach dem Abendessen rief der Landvermesser den Enkel zu sich. Schuldbewusst blieb Michele an der Tür stehen. »Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Farben, sonst hätten sie den Engel schon erkannt. Aber so war er auf dem Bild zu dunkel.«

»Und deshalb wolltest du gleich gegen alle kämpfen?«

»Weil sie gelacht haben.«

Dazu sagte der Großvater nichts, ließ ihn einfach dort stehen und blätterte in seinen Papieren. Michele wagte sich nicht zu rühren. Erst nach geraumer Zeit blickte der Landvermesser wieder auf. »Nächste Woche muss ich nach Bergamo. Du darfst mitfahren. Dort zeige ich dir in der Kirche ein Bild mit den schönsten Farben. Und wirklich prächtige Engel hat Meister Lorenzo vom Himmel herunterkommen lassen.«

2

Im vorletzten Jahr gab es keinen 5.Oktober …, dachte Michele, während er auf seinem Zeichenblatt den Maßstock vom Fluchtpunkt zur vorderen Tischkante legte und die Linie zog.

Es gab auch keinen 6., 7. oder 12., gleich mit dem 15.Oktober ging es weiter. Endlich, jetzt stand der Tisch richtig zum Fenster. Also, wenn wir heute den 20.Mai im Jahre 1584 schreiben, dann sind wir zwei Wochen zu schnell. Gerade noch rechtzeitig zog Michele den Finger zurück, wischte nicht, sondern blies den Kohlestaub von den Tischlinien.

Ich bin jetzt dreizehn Jahre alt, und am 29.September habe ich Geburtstag. Aber in Wirklichkeit … Nur weil Papst Gregor vor zwei Jahren den neuen Kalender wollte, fehlen mir immer vierzehn Tage, und das geht so weiter, und wenn ich dann mal sterbe, fehlen mir diese Tage an meinem Leben. Vielleicht irre ich mich auch … und an sich ist es mir gleichgültig. Seufzend betrachtete Michele das gezeichnete Zimmer. Jetzt musste der Schatten auf den Boden. Diese verdammten Schatten. Er hob unmerklich den Kopf und sah zu Meister Peterzano hinüber. Der grauhaarige Maler war vertieft in seine Arbeit. Hilfesuchend zischte Michele durch die Zähne in Richtung Francesco Alicanti. Der Geselle trat einen Schritt von der Staffelei zurück. Auf das bittende Winken hin hatte er nur ein Grinsen übrig, ließ die dick gerundete Zunge betont langsam durch die Lippen hinaus- und zurückgleiten, weidete sich einen Moment noch an dem notvollen Blick und wandte sich wieder seinem Porträtgemälde zu.

Verfluchter, geiler Kerl.

Seit April lernte und wohnte Michele in Mailand nahe dem Dom im Hause von Meister Simon Peterzano. Laut Lehrvertrag sollte er in den kommenden vier Jahren von ihm die Kunst der Malerei erlernen. Mit der Unterweisung in die Grundlagen des Zeichnens hatte der Meister seinen Gesellen beauftragt. Während der ersten Wochen war Francesco liebevoll besorgt gewesen, hatte dem Lehrling bei seinen Erklärungen stets die Schulter gestreichelt und auch schon mal den Finger in eine Nackenlocke gedreht.

Die Kammern der beiden befanden sich oben unter dem Dach nebeneinander. Gestern, am späten Abend war der Fünfundzwanzigjährige herübergekommen. »Du hast nach mir gerufen?« Er hatte die Lampe höher gedreht und sich nackt ans Bett gesetzt. »Wir werden viel Freude haben«, versprach er mit kehliger Stimme. Seine Finger spielten über Micheles Brust hin zum Bauch und tiefer.

Vor Schreck setzte sich der Junge auf. »Nichts hab ich gesagt. Geschlafen hab ich.« Er raffte die Decke und rutschte bis zur Wand.

Sofort rückte der Besucher nach. »Du lügst.« Francesco umschloss das Handgelenk, drückte zu. »Und ein Sklave darf seinen Herrn nicht belügen.« Der Geselle war stark, bog den Unterarm nach oben.

Michele musste die Decke loslassen. »Du … du bist nicht …«, haspelte er. »Meister Simon ist es. Und ich … ich bin kein Diener. Bitte, hör auf. Du tust mir weh. Mutter bezahlt für mich … Vierundzwanzig Goldscudi im Jahr. Da … da bin ich kein Sklave.«

Der Geselle zog ihn näher, fast berührten sich die Gesichter. »Doch, doch, mein Kleiner. Mir hat dich der Meister unterstellt. Im ersten halben Jahr lernst du alles von mir. Das genaue Zeichnen mit dem Kohlestift, die ersten Striche mit dem Pinsel und …« Ohne dass Michele sich wehren konnte, führte Francesco das Handgelenk über seine Lenden, bis die Finger den aufgereckten Penis berühren mussten. »Fass nur zu. Auch den Umgang mit ihm hier werde ich dir beibringen.« Er fuhr Michele mit nassen Lippen über die Wange. »Und je williger mein Sklave mir dient, umso besser hat er es.« Ein kurzer Biss ins Ohrläppchen. »Auch unten in der Werkstatt. Denk immer daran: Ich kann dir den Himmel zeigen oder auch die Hölle. Es liegt ganz bei dir.«

»Aber …« Michele wusste nichts, die Gedanken liefen durcheinander. »Lass mich doch los, bitte.«

»Erst drückst du ihn.«

Michele gehorchte, fühlte, strich die Härte einige Male auf und ab. »Ich will das nicht.«

Jäh gab der Geselle das Handgelenk frei, packte dafür aber dem Opfer ins Haar, zog den Kopf nach hinten. »Wir werden unseren Spaß noch haben«, hatte er gedroht. »Ob du willst oder nicht.« Dann war er gegangen.

Während des gemeinsamen Frühmahls hatte er den Lehrling übersehen, erst beim Betreten der Werkstatt und im Beisein des Meisters war Francesco zornig auf ihn losgegangen. »Porco dio. Du wagst es, so zu erscheinen?« Eine Ohrfeige folgte. »Mit diesen schmutzigen Fingern setzt du dich nicht ans Blatt. Ich verlange Sauberkeit. Wenn du herumschmieren willst, bist du hier fehl am Platz.«

Michele hatte nicht widersprochen. Während er die Hände in der Schüssel wusch, hörte er, wie hinter ihm Simon Peterzano den Gesellen ermahnte, nicht so streng zu sein.

»Verzeiht, Meister, bis jetzt hat dieser Bursche kaum etwas gelernt. Es ist höchste Zeit, ihn härter anzufassen.«

»Gut. Einverstanden. Ich verlasse mich auf dich.« In Gedanken schon bei der Anbetungsgruppe zu Füßen der Madonna, murmelte der Maler noch: »Heute nach dem Mittag werde ich mir seine Arbeit ansehen.«

Michele war zusammengefahren. Er konnte nichts vorzeigen. Gestern erst hatte er mit dem Zimmer begonnen. »Zeichne den Raum mit Tisch, Stühlen und einer Vase. Lass das Sonnenlicht von rechts durchs Fenster einfallen.« Das war die Aufgabe. Allein, die beiden Fluchtpunkte festzulegen hatte ihn viel Zeit gekostet. Und heute sollten die Möbel dazukommen. »Zeig es mir.« Doch der Geselle hatte nur aufs Blatt gedeutet. »Fang an, sonst wirst du nie fertig.«

Zu keiner Hilfe war er bereit. Stattdessen sah Michele seit Stunden nur dieses hämische Grinsen. Und am Mittag wollte Meister Simon das Blatt sehen. »Ich schaffe es auch so«, flüsterte er vor sich hin. Also Schatten. Das Licht fiel schräg herein, demnach mussten die Beine länger? Und die Platte schmaler? Und alles schräger? Oder?

Ein Versuch, er misslang. Sorgsam rollte Michele die Kugel aus geknetetem Brotteig über die Stelle, löschte die Kohlestriche und setzte neu an. Wieder und wieder. Mit einem Mal passten die Schatten zu Tisch und Stühlen, stimmte der Lichteinfall ins Zimmer. Erlöst blies Michele den Atem aus. Nun konnte er etwas vorweisen. Bis zum Mittag säuberte er das Blatt von überflüssigen Strichen, und als endlich der Glockensturm vom Dom her einsetzte, sprang er auf, wartete nur, bis der Meister den Pinsel ins Wasser stellte, und verließ gleich nach ihm die Werkstatt, ohne auf Francesco zu warten.

Signora Maria stellte den Suppentiegel in die Tischmitte. »Minestrone della casa.« Sie wischte die Hände an der Schürze. Ihr Lächeln versprach Gutes. Es duftete nach Gemüse, Fleischbrühe und Knoblauch. Michele hatte Hunger. Er löffelte, kaute und schluckte, zwischendurch nahm er vom frischen Brot und stopfte es hinterher. »Darf ich?« Zum zweiten Mal hielt er seinen Napf hin, und die Köchin rührte besonders tief, um mit dem Gemüse auch genügend Lammstücke nachzufüllen.

Jetzt erst betrat der Geselle die Küche. »Hatte noch was auszubessern.« Keine Entschuldigung, nur eine Mitteilung. Der Meister brummte zustimmend, dann tippte er den Zeigefinger auf den Tisch. »Wenn du mit dem Porträt fertig bist, dann möchte ich, dass du an der Madonna del Rosario mitarbeitest. Dieser Auftrag ist mir sehr lästig, aber er bringt gute Scudi ins Haus.« Das Gemälde war von Pelegrino Tibaldi begonnen worden, doch als der Maler an den spanischen Hof berufen wurde, hatte er diesen Auftrag an seinen Kollegen Peterzano abgetreten. Die Adoranten waren noch hinzuzufügen. »Es melden sich zu viele Honoratioren der Stadt, die eingereiht werden wollen. Jetzt sogar auch unser hochwürdiger Bischof Carlo Borromeo.«

»Aber, Meister, diese Ehre …«

»Basta, mein Guter«, unterbrach Peterzano. »Zunächst ist es Arbeit. Und du wirst dich mit den Votivbildern des Rosenkranzes im Hintergrund beschäftigen.«

Nach dem Essen legte Meister Simon auf dem Rückweg zur Werkstatt seinem Lehrbuben die Hand auf die Schulter. »Gefällt es dir hier in Mailand?«

»Ich habe noch nicht viel von der Stadt gesehen.«

»Das ist auch gut so. Herumtreiber lernen nichts. Aber wenn du fleißig gezeichnet hast, dann soll Francesco dir am Sonntag den Dom und den großen Palast zeigen.« Rasch sah Michele zu ihm auf. »Ich könnte auch allein …«

»Damit du mir verloren gehst! Überall da draußen lungert gefährliches Gesindel … auf den Plätzen, in den Gassen. Es ist traurig, aber wahr, Mailand ist heutzutage ein Sündenbabel. Und du bist noch ein unschuldiges Schäfchen. Was würde deine Mutter sagen, wenn ihrem Agnellino etwas zustößt?«

Michele hielt die Tür auf und wartete, bis Meister und Geselle eingetreten waren. Die Sonne brannte durch die drei Fenster. Jetzt in der Mittagshitze legte sich bei jedem Atemzug mehr der Geschmack von Farbe auf die Zunge. Ohne Zögern schritt der Maler zum Zeichentisch in der hinteren Ecke, Francesco begleitete ihn, und ehe Michele sie einholte, beugten sich beide über das Blatt. Nur einen Augenblick, dann fuhr der Meister wieder hoch. »Was soll das hier sein?« Sein Blick maß den Lehrling von Kopf bis Fuß. »Incapace! Nichts hast du begriffen! Es ist wahr …«, ein kurzes Nicken zu Francesco. »Er ist faul und dazu noch unbegabt. Jeder Blinde hätte eine bessere Zeichnung angefertigt. Das hier …« Immer wieder stieß er den Finger auf das Blatt, dabei geriet er mehr und mehr in Zorn. »Eine Beleidigung. Du willst Maler werden?«

Michele sah ihn an, verstand die Beschimpfung nicht. »Das Zimmer … Verzeiht, Herr. Ich habe gezeichnet, was mir aufgetragen wurde.«

»Wag es nicht …Willst du mich jetzt auch noch belügen?« Perterzano griff nach dem Ohr des Schülers und zog ihn so zum Zeichentisch. »Was sind das für Schatten? Wie viele Sonnen scheinen bei dir durchs Fenster?«

»Eine einzige.« Michele starrte fassungslos auf seine Zeichnung. Die Schatten. Sie fielen nicht mehr in eine Richtung. Tisch und Stühle, jedes einzelne Möbel warf einen anderen Schatten. »Um Vergebung, Herr«, flüsterte er.

Francesco schüttelte bekümmert den Kopf. »Und dabei habe ich dir die Technik genau erläutert. Sogar Beispiele hab ich dir vorgezeichnet. Du hättest nur aufpassen müssen.«

Michele sah den Triumph im Blick des Gesellen. Du warst es, dachte er, deshalb bist du vor dem Essen noch in der Werkstatt geblieben. Du hinterhältiges Schwein hast vorhin meine Schatten verändert.

Jegliches Wohlwollen war aus der Miene des Meisters entschwunden. »Für diese schändliche Leistung sollst du zwei Hiebe erhalten. Außerdem wirst du deine Lehre von vorn beginnen. Es gibt keinen Sonntagsausflug. Bis ich Fortschritte bei dir sehe, ist es dir untersagt, das Haus zu verlassen. Es gibt auch kein Ballspiel mehr im Hof.« Im Weggehen befahl er seinem Gesellen. »Sorg dafür.«

Francesco griff nach dem langen Malstock und stupste das mit Leder umwickelte Kugelende dem Schüler gegen die Stirn. »Ich hab’s dir versprochen«, säuselte er halblaut. »Himmel oder Hölle. Es liegt ganz bei dir. Nun dreh dich um.«

Der Stock pfiff durch die Luft. Michele zuckte vor Schmerz, gab aber keinen Laut von sich.

»Und jetzt, Sklave, setz dich auf den Schemel und reibe. Sei schön fleißig, sonst …« Francesco ließ den Stock um die Hand wirbeln.

Für gewöhnlich beschäftigte Meister Peterzano drei oder vier Knaben, um die Farben anzureiben. Sie kamen jeden Montag in die Werkstatt, hockten an niedrigen Tischen und zerkleinerten Tonbrocken und Halbedelsteine im Mörser, zerrieben getrocknete Schildläuse und Pflanzen oder schabten Grünspan von kleinen Kupferplatten. Eine mühselige, stumpfsinnige Tätigkeit.

Nur an seinem ersten Montag hatte Michele dort mit an den Tischen sitzen müssen. »Du sollst nur wissen, wie es geht«, hatte Francesco damals geschmunzelt und ihn nach zwei Stunden schon erlöst. »Weißt du, ein erfolgreicher Maler komponiert nur die Zutaten für seine Farben. Für die Herstellung des Pigmentpulvers aber nimmt er sich diese kleinen fleißigen Wichte. Das Anteigen mit Bindemittel überwacht er dann wieder selbst.« Er nahm ein leeres Beutelchen aus Darmhaut vom Regal, steckte den Mittelfinger hinein und tupfte dem neuen Lehrling damit aufs Kinn. »Natürlich auch das Abfüllen der Farbe in solche Säckchen.« Wie eine Puppe spielte der eingehüllte Finger entlang der Reihe wurstiger, prall mit Farbe gefüllter und oben durch ein Holz verschlossener Darmhäute. »Sehen sie nicht verführerisch aus?«

An jenem Montag hatte sich Michele nichts bei dieser Frage gedacht und eifrig genickt, seit der vergangenen Nacht aber wusste er, worauf der Geselle anspielte. Und nun erniedrigte ihn dieser Kerl, verdammte ihn zum Reiben und Zerkleinern.

Francesco brachte einige Brocken. »Heute gibt es Terra di Siena.« Er warf sie in den Mörser. »Nun fang schon an. Gelber Ocker. Da sieht der Darmsack nach dem Abfüllen so lebensecht aus.«

Michele sagte nichts, biss sich auf die Unterlippe und stampfte den Treiber in den Mörser.

In der Nacht kam Francesco wieder in die Kammer, er drohte, wendete Gewalt an, roch nach Schweiß, und als sein Opfer später bäuchlings dalag und weinte, kniff er ihm in die Pobacken. »Warte nur, bis du dich daran gewöhnt hast. Dann wird es dir auch gefallen.«

Die warme Dunkelheit im Schlafgemach war noch durchzogen vom Parfum der Marchesa, Rosenduft mit einer Neigung zu Moschus. Paola schlich auf Zehenspitzen an der Bettstatt vorbei. Leise öffnete sie das Fenster, noch nicht aber die Schlagläden. Ehe sie den Tag hereinließ, sagte sie gedämpft: »Guten Morgen.« Wiederholte etwas lauter, klarer: »Guten Morgen, Herrin.«