Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ares Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Umerziehung der Deutschen nach 1945 war eines der mentalitätsgeschichtlich prägendsten Ereignisse der Nachkriegszeit. Schrenck-Notzing zeigt minutiös auf, wie die Idee der "Re-education" Deutschlands in den USA politisch zustande kam und wer an ihr maßgeblich beteiligt war. Dabei werden auch die internen Kämpfe der Amerikaner um die Nachkriegsordnung in Deutschland eingehend behandelt. Die Rolle von Psychologie und Pädagogik sowie die Politisierung der Psychoanalyse werden ebenso klar beleuchtet wie die Auswirkungen auf die künftige Elite der Bundesrepublik und letztlich auf die spätere Politik dieses Landes. So tief drang die Re-education in das Bewußtsein der Deutschen ein, daß sie diese später auch ohne amerikanische Anleitung aus eigenem Antrieb fortführten, um alle Volksschichten mit ihren Prinzipien zu durchdringen. Daran hatten die von den Alliierten lizenzierten Zeitungen ebenso ihren Anteil wie Parteien oder Universitäten. Das Buch Schrenck-Notzings übte an der Umerziehung bereits in einer Zeit fundamentale Kritik, als das amerikanische Vorbild für die Bundesrepublik noch als unantastbar galt. Das hat sich heute geändert. Dennoch ist die Frage der Umerziehung in Deutschland eines der letzten politischen Tabuthemen geblieben. Sie rührt an dem Innersten dieser Republik, an der Frage: Wie sind die Deutschen das geworden, was sie heute sind? Der Autor hat sein bekanntestes, zuletzt bei Ullstein in mehreren Auflagen erschienenes Werk nun erstmals aktualisiert und beschreibt die Auswirkungen bis in die Gegenwart. Dieses Buch wird bleiben, was es ist: ein Standardwerk zur Entstehung und Entwicklung der bundesdeutschen Mentalität, an dem keiner vorbeikommt, der sich mit diesem Thema beschäftigt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 522

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

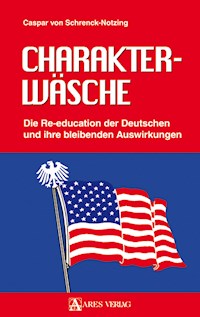

CASPAR VON SCHRENCK-NOTZING

Charakterwäsche

Caspar von Schrenck-Notzing

CHARAKTERWÄSCHE

Die Re-education der Deutschen und ihre bleibenden Auswirkungen

4. Auflage

Umschlaggestaltung: DSR – Werbeagentur Rypka/Thomas Hofer, www.rypka.at, A-8143 Dobl/Graz

Umschlagabb. Vorderseite: Archiv des Verlages

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:

Ares Verlag

Hofgasse 5 / Postfach 189

A-8011 Graz

Tel. +43 (0)316/82 16 36

Fax. +43 (0)316/83 56 12

E-Mail:[email protected]

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:www.ares-verlag.com

ISBN 978-3-902475-01-5

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, des auszugsweisen Nachdrucks oder der Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.

© Copyright by Ares Verlag, Graz 2004 / 4. Auflage 2015

Layout: Ecotext-Verlag, Mag. Schneeweiß-Arnoldstein, A-1010 Wien Gesamtherstellung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Von der democracy zur Demokratie

Künder des neuen Menschen

Von New Deal zu New Deal

Roosevelts Hausmacht

Die Schlacht um Amerika

F. D. R.

Die Verschwörung der Deutschen

What to do with Germany?

Die Stunde Morgenthaus

Von Jalta nach Potsdam

Die Charakterwäsche

Im psychologischen Zeitalter

Die Psychoanalyse wird politisiert

Der autoritäre Charakter

Psychologische Kriegführung

Der Lizenzträger

Die Couch-Elite formiert sich

Pädagogen am Werk

Entscheidung nicht in Deutschland

Nach Appomattox und Reims

Die Schlacht von Aachen

Das Viermächtegespann zieht an

Das Viermächte-Gespann zieht auseinander

Clay schaltet gleich

Chaos – Strukturreform – Charakterreform

G.I. und Top Brass

Entnazifizierung mit Strick

Entnazifizierung ohne Strick

Der Schlußstrich

Die Wiederkehr Roosevelts

Bundesrepublik im Abstieg

Die starke Festung Singapur

Die freien 50er Jahre

Opposition – wogegen?

Die Camp-Elite

Die Traktätchenzeit

Das Fanal von Korea

Die Gegenwelle

Duell am Abgrund

Das Wendejahr 1959

Die zweite Entnazifizierung

Das Dilemma des Liberalismus

Von New York nach Berlin, eine intellektuelle Luftbrücke

Im Alkoven 1

Die Wiege des Antitotalitarismus

Die New Yorker Intellectuals

Der politische Krieg

„Der Mann, der den Kalten Krieg begonnen hat“

Der subtile Antifaschismus

Shepard Stone

Vergangenheitsbewältigung

Der sogenannte Historikerstreit

Die Re-education – von der Propaganda zur Politischen Kultur

Umerziehung und Propaganda

Umerziehung und Politische Kultur

Anmerkungen

Personenregister

Vorwort

Die Szene, die sich Mitte der 60er Jahre in einer norddeutschen Buchhandlung abspielte, war bezeichnend. Eine ältere Dame kommt herein, verlangt hinter vorgehaltener Hand flüsternd „das verbotene Buch“, die ratlose Verkäuferin ruft den Buchhändler, und nach einigem Hin und Her verläßt die Kundin wieder den Laden, in der Einkaufstasche das gewünschte Buch mit dem Titel „Charakterwäsche“. Mitte der 60er Jahre waren die alles zudeckenden Werbekampagnen der Großverlage, die Verwertungsketten global operierender Medienkonzerne und der ganze Bestsellerrummel erst im Kommen. In Windeseile hatte sich herumgesprochen, daß erstmals ein Buch über die amerikanische Besatzung in Deutschland und ihre Folgen zu haben sei, einem Thema, von dem relativ viele Leser, wie konnte es auch anders sein, sich existentiell betroffen fühlten. Die „Charakterwäsche“ hatte schon ihren Leserkreis, als nach einem Vierteljahr die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ mit einer umfangreichen Rezension (in der Silvesternummer 1965) Aufsehen erregte. Die angesehene Journalistin Margret Boveri verriet, ihr sei dringend geraten worden, „die ‚Charakterwäsche‘ dürfe nicht einmal verrissen, sie müsse totgeschwiegen werden.“ Dieser Rat empörte Margret Boveri so sehr, daß sie schrieb: „Das wäre dieselbe totalitäre Methode, mit der im Dritten Reich eine Figur wie Thomas Mann aus dem Bewußtsein der Deutschen gelöscht werden sollte. Solche Methoden rächen sich früher oder später an denen, die sie anwandten.“

Margret Boveris Rezension ließ in drei Sätzen ebenso viele Katzen aus dem Sack, die am schönen Bild der nach dem Ende der „restaurativen“ Ära Adenauer sich rasch liberalisierenden Bundesrepublik ungebührlich kratzten. Ad 1: Das Totschweigen, amerikanisch „silent treatment“ genannt, war eines unter mehreren Mitteln einer „neuen Zensur“ (J. F. Revel), die sich dem „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (J. Habermas) angepaßt hatte. Das Grundgesetz (Art. 5: „Eine Zensur findet nicht statt“) ahnte noch nichts von der „neuen Zensur“ und ihren technischen und politischen Voraussetzungen, tagte doch der Parlamentarische Rat in der schrecklichen, der fernsehlosen Zeit. Inzwischen haben immer neue Technologien nicht nur die Kommunikationsformen umgewälzt, sondern auch die Politik in ein neues medienbestimmtes Koordinatensystem gestellt. Gleichzeitig breitete sich die „neue Zensur“ fast unbemerkt aus: „Wenn man sich unter Zensur nicht einen fleißigen Beamten vorstellt, der mit dem Rotstift dicke Bände durchgeht, sondern die Technik, mit der eine Seite verhindert, daß die andere zu Wort kommt, dann kann nur unterstrichen werden, daß in der modernen Demokratie die Zensur ihren Höhepunkt erreicht hat. Der größte Erfolg der ‚neuen Zensur‘ ist jedoch, das Publikum überzeugt zu haben, daß es keine Zensur mehr gibt“ (Thomas Molnar).

Ein weiteres Zensurmittel machten die „neuen Zensoren“ in der Zeitschrift „Neue politische Literatur“ publik. Sie fragten sich, ob es dem Verfasser der „Charakterwäsche“ gelungen sei, sich einen Namen zu machen, und befanden, er habe sich eine „kleine Nische in der politischen Publizistik ziseliert“. Dort solle man ihn stehen lassen: „ganz allein und für Vorübergehende deutlich erkennbar.“ Die Nische sei mit abschreckenden Hinweisen auf den schlechten Umgang des Angeprangerten auszuschmücken. Das Zensurmittel der Isolation gegen Gruppen, Parteien und Einzelne, die aus dem „herrschaftsfreien Diskurs“ ausgeschlossen werden sollen, erfreut sich noch heute regen Zuspruchs. Ad 2: Margret Boveri ordnete den Totalitarismus-Begriff nicht mehr ausschließlich dem Kommunismus und dem Faschismus bzw. Nationalsozialismus zu, sondern beging den Tabubruch, totalitäre Tendenzen auch bei liberal-demokratischen Institutionen für möglich zu halten. Ad 3: Margret Boveri warnte, daß ein rücksichtsloser Umgang mit vermeintlich Andersdenkenden auf denjenigen zurückschlägt, der seine Machtstellung mißbraucht. Sie warnte zu einem Zeitpunkt, als die Machtausübung von den Handelnden auf die Meinenden überging und Moralisten das Wort führten. Für diese bestand die Lösung aller Fragen darin, die Mitbürger in Gute und Böse zu unterteilen. Denn ist nicht, wo das Böse unterwegs ist, dem Guten alles erlaubt?

Die Besatzungszeit und ihre Folgen waren für die damaligen Zeitgeschichtler eine terra incognita. Zehn Jahre nach dem formalen Ende der Besatzung wirkte wohl noch nach, daß jede Kritik der Alliierten unter Strafe gestellt worden war. Man hoffte, daß Sachkenntnis eines nicht allzu fernen Tages nachgeliefert werden würde, und behalf sich mit ebenso naheliegenden wie weit hergeholten Argumenten. Die „Frankfurter Rundschau“, die als einzige Lizenzzeitung sich nicht in Schweigen hüllte, nannte den Verfasser eine „zurückgestoßene Kokotte“, eine „gedemütigte, abgewiesene Konkubine“, die einer psychoanalytischen Behandlung bedürfe, denn der Psychoanalytiker würde mehr aus ihm herauskriegen als ihm lieb wäre. Statt des eigentlich zuständigen „Instituts für Zeitgeschichte“, das abgewinkt hatte, da eine Überprüfung des Buches umfangreiche Forschungsarbeiten voraussetze, zu denen es nicht in der Lage sei, saß die „Gesellschaft für Vorurteilsforschung“ in einer Tagung über den Verfasser zu Gericht.

Die „politisch Korrekten“ hatten Mitte der 60er Jahre erst mit dem „langen Marsch“ durch die Institutionen begonnen. So sollte das Presseecho des in der relevanten Öffentlichkeit boykottierten Buches nicht verwundern (100 positive, 13 neutrale, 15 negative Besprechungen). Manche Mitglieder der Kriegsgeneration, die ein neues berufliches Unterkommen gesucht hatten, waren in Fach-, Verbands- und Kulturzeitschriften oder den Lokalzeitungen untergekommen, um so den Gesinnungs-TÜV der Lizenzpresse zu vermeiden. So kam es zu zwei publizistischen Ligen, der ersten der meinungsbildenden Presse, die sich als Sprachrohr der gesamten Öffentlichkeit gerierte, und der zweiten, die zahlenmäßig gar nicht so klein war, aber zunehmend zur „schweigenden Mehrheit“ gerechnet wurde. Diese zweite publizistische Liga ist mittlerweile fast vollständig wegkommerzialisiert worden.

Mitte der 60er Jahre griffen vor allem Angehörige der Kriegsgeneration zur „Charakterwäsche“. Ihnen war es darum zu tun, die eigenen Erlebnisse in einen größeren historischen Zusammenhang einordnen zu können. Es ging ihnen weniger darum, daß die Siegermächte im Lande das Sagen hatten. Denn die Ereignisse hatten sie zu Realisten gemacht. Womit sie nicht fertig wurden, war das Gefühl, daß sie selbst mit ihren Erinnerungen und Erfahrungen im Interpretationsrahmen der fremden Besatzer und der einheimischen „Mit- und Spätsieger“ (Roman Schnur) ungefragt zu beliebig manipulierbaren Objekten sozialwissenschaftlicher, vor allem sozialpsychologischer, Experimente wurden, zu Meerschweinchen im Dienst der Züchtung „demokratischer Charaktere“. Dabei klaffte ein schwer verständlicher Widerspruch zwischen der auf Menschenrechten gegründeten individualistischen Anthropologie des amerikanischen Liberalismus und kollektiven, dem Einzelnen entzogenen Zuordnungen, die später in der Zugehörigkeit zum „Tätervolk“ gipfelten. Die Briefmarke der Bundespost zu Ehren der „großen Rede“ des Bundespräsidenten von Weizsäcker zum 40. Jahrestag der Kapitulation der deutschen Streitkräfte am 7./9. Mai 1945 hob sein Wort „Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung“ hervor. Doch das Menschenrecht auf die eigene Erinnerung des Einzelnen war in den Menschenrechtskatalogen anscheinend vergessen worden. Wie persönlich das re-education-Thema genommen wurde, zeigte sich etwa, wenn sich Vater und Sohn die „Charakterwäsche“ signieren ließen, da die gemeinsame Lektüre den auch in ihre engere Familie durch Vergangenheitsbewältigung hineingetragenen Generationenkonflikt beendet hatte.

Zur Wirkungsgeschichte der „Charakterwäsche“ zählt, daß der Verfasser einer anderen Generation angehörte als seine ersten Leser. Die sog. Flakhelfergeneration, wenige Jahrgänge der zwischen 1926 und 1929 Geborenen, war die eigentliche „skeptische Generation“ (Helmut Schelsky). Sie hatte persönlich den Niedergang und den Zusammenbruch des Dritten Reiches in dem ihr zugänglichen kleinen Ausschnitt erlebt, ohne an den kollektiven Hoffnungen und Erwartungen der Zeit vor Stalingrad teilgenommen zu haben, falls sie nicht gerade in einem nationalsozialistischen Elternhaus aufgewachsen waren. Wenn der Leser aus der Kriegsgeneration in der Besatzungszeit eine Kriegsfolge sah, so sah der Verf. in ihr den Vorboten eines Kulturwandels, dessen einschneidende Auswirkungen sich erst mit dem Fernerrücken des Krieges zeigen würden. Der Zufall wollte, daß der Verfasser den Paradigmenwechsel der Jahre von 1958 bis zum Bau der Berliner Mauer, als dieser Kulturwandel sozialverbindlich zu werden begann, intensiv erleben konnte. Zwischen 1957 und 1961 hatte er drei Winter in Indien zugebracht. Im Sommer hatte ihn das Schreiben eines Buches über die neuere indische Geschichte seit der Gründung des indischen Nationalkongresses beschäftigt. In deutsche Zeitungen hatte er kaum geblickt. Als er nach Erscheinen des Indien-Buches 1962 den Duisburger Historikertag besuchte, bemerkte er völlig überrascht, daß an die Stelle der Bonner Bundesrepublik, die er 1957 verlassen hatte, eine – nicht im Detail, aber in der Tendenz – neue Republik, die Frankfurter (aber auch Hamburger) Meinungs- und Medienrepublik, getreten war. Die Einzelheiten können in dem von Clemens Albrecht u. a. herausgegebenen Sammelband „Die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule“ nachgelesen werden.

Der Paradigmenwechsel des Jahres 1960 griff als fortschreitender Wertewandel um sich. In den verschiedensten Lebensbereichen setzte sich die Auffassung fest, daß „nicht Konflikt und Wandel, sondern Stabilität und Ordnung der pathologische Sonderfall des sozialen Lebens“ (Helmut Schelsky) sei. Einsprüche wurden auf einen latenten deutschen Kulturpessimismus zurückgeführt, der einem angelsächsischen Optimismus gegenüberzustellen und „als politische Gefahr“ (Fritz Stern) auszubuhen sei. Paradigmawechsel und Wertewandel kamen unvorhergesehen und überraschend. Sie hatten jedoch ihre Vorgeschichte, zu der die amerikanische Besatzung zählt. Daß just dieser Zeitabschnitt (1945–1955) aus der Betrachtung ausgespart werden sollte, war merkwürdig und weckte die Neugier.

In der Mitte der 60er Jahre wurden Bücher noch von Verlegern herausgebracht, nicht von Wirtschaftsbetrieben, deren Manager sich von denen anderer Branchen kaum unterscheiden. Ein Buch war noch das Resultat der Zusammenarbeit von Autor und Verleger. Die „Charakterwäsche“ schlug den Weg ein, den Heinrich Seewald, der Verleger des Seewald Verlages, vorgezeichnet hatte. Von seinem Wohnhaus an der Stuttgarter Weinsteige aus (er verlegte auch Weinbücher) lancierte Seewald Jahr für Jahr aktuelle Bücher, die auf das politische Bonn zugeschnitten waren. Seine Kontakte führten in diese Zielgruppe, seiner persönlichen Einstellung nach war er ein Konservativer. So mischte sich in den 60er Jahren in die aktuelle Publizistik des offiziellen Bonn eine konservative Unterströmung, die sich gerne eines besonderen Buchtyps an der Grenze von Sachbuch und Streitschrift bediente, während die Ende des Jahrzehnts auftauchenden wissenschaftlichen Grundschriften der gleichen Richtung – von Gehlen, Schelsky, Schoeck, Tenbruck etwa – in wissenschaftlichen Verlagen erschienen. Von deren Lektüre dispensierten sich allerdings die Politiker. Der Wirbel, den das Erscheinen der „Charakterwäsche“ hervorrief, kam daher, daß gefürchtet wurde, das Buch käme in die falschen Hände, nämlich die der Ins statt der Outs.

Die aktuellen Schriften des Seewald Verlages gehörten in Bonn zur politischen Saison. Die „Charakterwäsche“ hingegen entwickelte ihr Eigenleben. Auflage folgte auf Auflage. Als Seewalds Verlag endete, legte die Münchner Verlagsgruppe Langen Müller auf Initiative des Verlegers Herbert Fleißner das Buch unverändert wieder auf. Nur der Untertitel „Die amerikanische Besatzung in Deutschland und ihre Folgen“ mußte weichen, denn die Besatzung hatte auch Folgen, an die der Verfasser nicht gedacht hatte, wie eine großzügige Sammelbestellung des Verbandes der Mütter unehelicher Besatzungskinder belegte. Eine nur durch ein Essay „Wiedersehen mit der Umerziehung“ erweiterte Taschenbuchausgabe des Berliner Ullstein Verlages lief 2002 aus. Der Stocker Verlag in Graz legt nun den unveränderten Text vor. Mit gutem Grund, denn das Buch ist neben dem Eingehen auf die Besatzungszeit, die in den letzten Jahrzehnten umfangreich erforscht wurde, vor allem ein Zeitdokument der 60er Jahre. Der damals entstehende Widerstand gegen die Weichenstellungen dieses zunehmend errötenden Jahrzehnts sind heute jener weiße Fleck auf der Landkarte der deutschen Zeitgeschichte, der bei Erscheinen der „Charakterwäsche“ noch von der Besatzungszeit eingenommen wurde. Für die „neuen Kriege“ (Herfried Münkler) ist die Asymmetrie der Kriegsparteien charakteristisch. Nicht minder für die „neue Öffentlichkeit“, wenn die dominierende Richtung dafür sorgt, daß der Widerspruch nur als Zerrbild wahrgenommen werden kann.

In die Neuauflage wurden vier Kapitel zusätzlich aufgenommen. 1. „Die intellektuelle Luftbrücke New York – Berlin“. Die re-orientation (Umorientierung) war noch zu Zeiten des Generals Clay auf die die Kriegszieldebatte und Militärregierung dominierende re-education (Umerziehung) gefolgt und endete formal am 5. Mai 1955 mit dem Ende der Besatzung und dem deutschen Beitritt zur NATO. Für die re-orientation gab es ein literarisch hochwertiges Leitorgan, den „Monat“, der diesen Abschnitt geistig und nicht nur militärbürokratisch erschließt. Zudem bildet der „Kongreß für kulturelle Freiheit“ eine Frühstufe des amerikanischen Neokonservatismus, der während des Irakkrieges für viele Spekulationen sorgte. 2. „Die Vergangenheitsbewältigung“ ist eine dritte, den Deutschen überlassene Stufe nach der re-education, die allein in den Händen der Militärregierung lag, und der re-orientation, in der die Amerikaner unter der Hohen Kommission als „Berater und Helfer“ tätig wurden. Doch haben die neuen Kommunikationsmittel bewirkt, daß die bewältigende Öffentlichkeit potentiell weltweit ist. 3. „Der sog. Historikerstreit“ ist ein Beispiel für die Vergangenheitsbewältigung. 4. „Von der re-education zur politischen Kultur“ zeigt an einem weiteren Beispiel das Fortwirken der Umerziehung.

Der Irakkrieg wurde 2003 und 2004 von einer weltweiten Flut kontroverser Publizistik begleitet – in Büchern, Zeitungen, dem Internet. Fragen über Fragen wurden aufgeworfen. Doch lassen sich Antworten nicht aus dem tagespolitischen Ärmel schütteln. Historisches Wissen, historische Vergleiche sind notwendig. Welcher Vergleich liegt näher als der mit der amerikanischen Besatzung in Deutschland – völkerrechtlich, kriegsrechtlich, propagandistisch, ideologisch? In Deutschland wurde ein solcher Vergleich nirgendwo angestellt. Amerikanische Neokonservative setzten ihre Hoffnung auf die Umerziehung respektive Demokratisierung der Iraker, so wie sie in Grenada, Panama, Japan – und Deutschland bestens gelungen sei. Ist es nicht ein Beleg für eine gelungene Umerziehung, wenn ein naheliegender historischer Vergleich bei uns undenkbar geworden ist?

Einleitung

Von den „Männern, die für uns begannen“, ist mittlerweile genügend die Rede gewesen. Es mag eingeräumt werden, daß derlei Euphemismen bei Ordensverleihungen und Beisetzungsfeierlichkeiten einen willkommenen und dem Anlaß entsprechenden Beitrag zu liefern vermögen. Doch sollte darauf geachtet werden, daß Festesfreude und Abschiedsschmerz nicht das eindeutige Verhältnis von Ursache und Wirkung auf den Kopf stellen. Seitdem der psychoanalytische Jargon zu unserer Umgangssprache geworden ist, wird häufig von Tabus gesprochen. Das Zentraltabu des heutigen Deutschland in allen seinen Teilen ist das der besatzungsgeschichtlichen Ursprünge und Hintergründe unserer Gegenwart. Es zwingt uns, auf die – den Founding Fathers nachgebildeten – Väter der „jungen“ Demokratie zu blicken, ohne nach eventuellen Zeugungshelfern zu fragen.

Daß die Besatzungsgeschichte1 den weißen Fleck auf der Landkarte der deutschen Zeitgeschichte bildet, ist keinesfalls auf die Unzulänglichkeit der Quellen zurückzuführen. Mag das eine oder andere Schlüsseldokument, insbesondere aus dem Bereich der sowjetischen Besatzungspolitik, noch nicht zugänglich sein, so reicht das vorhandene Material doch für eine lebenslängliche Beschäftigung mit ihm vollständig aus. Die Akten der amerikanischen Militärregierung und die Akten der Civil Affairs Division des Department of War liegen im World War II Records Center in Alexandria (Va.), einem Vorort von Washington. Noch im Februar 1964 wurde dort dem Verfasser von den Archivaren versichert, daß sie bisher keinen Deutschen zu Gesicht bekommen hätten. Die bewiesene zeitgeschichtliche Abstinenz ist ein Akt der Vorsicht. Denn noch wird das Rezept gesucht, das die reibungslose Einordnung der Besatzungsgeschichte in das volkspädagogisch erwünschte Geschichtsbild ermöglichen soll. John Gimbel, der amerikanische Historiker der Besatzung in Marburg, schrieb im Mai 1965: „Wir wissen wohl, daß die Besatzung wichtig ist, aber mangels einer hinreichenden wissenschaftlichen Literatur über den Gegenstand wissen wir nicht genau, weshalb sie für das heutige Deutschland wichtig ist2.“

In unseren Breiten hat man es sich angewöhnt, umgekehrt zu prozedieren. Läge eine Sprachregelung zur Frage des „weshalb?“ vor, so könnten wir sicher sein, daß die „hinreichende wissenschaftliche Literatur“ innerhalb kürzester Frist entstehen würde.

Es ist nicht der Zufall, der die Schritte der deutschen Zeitgeschichtler an Washington vorüberlenkte. Es ist die Vorsicht. Diese ist geboten, da ein Mißverständnis den Lichtkegel der öffentlichen Aufmerksamkeit auf die historischen Studien lenkte. Das kam so: Bei der Jagd auf den Sündenbock in den ersten Nachkriegsjahren wäre es geradezu ein übermenschlicher Heroismus gewesen, hätte man darauf verzichtet, den Nationalsozialismus dem jeweiligen Hausfeind in die Schuhe zu schieben, um so durch kleine Retouchen alte Rechnungen zu begleichen. Da machten sich denn auch einige Geistesgeschichtler auf den Weg, um Historiker des 19. Jahrhunderts wie Treitschke, Sybel und Ranke posthum zu inkriminieren. Aus der privaten Fehde wurde ein öffentliches Glaubensbekenntnis. Man meint seither, daß die getätigte Politik irgendwie vom Geschichtsbild abhängen müsse, und zieht daraus den praktischen Schluß, daß es einen politischen Effekt habe, wenn man die Historiker einer Meinungskontrolle unterwirft3.

Historische Wertungen werden heute mit dem gleichen dogmatischen Eifer umfochten wie theologische Lehrsätze im 16. Jahrhundert. Es breitet sich behende eine Geschichtsinquisition aus, die bereits daran gegangen ist, historische Forschungen in die beiden Kategorien „volkspädagogisch willkommen“ und „volkspädagogisch unwillkommen“ (Golo Mann) einzuteilen. Glaubte man einst, daß das Geschick der Völker auf den Schlachtfeldern oder in den Parlamenten entschieden werde, so sieht man es heute durch die Portale der Volkshochschulen schreiten.

Als „volkspädagogisch willkommen“ gilt derzeit alles, was irgendwie (im negativen Sinne) mit dem „Dritten Reich“ in Verbindung gebracht und somit der „Bewältigung der Vergangenheit“ dienstbar gemacht werden kann. Die Wurzeln der Besatzungsgeschichte liegen jedoch in der amerikanischen Innen- und Außenpolitik, nicht aber in der Geschichte jener Gebiete, die unter dem (derzeit geographischen) Namen Deutschland geführt werden. Daß die Besatzungsgeschichte kaum wesentlich anders verlaufen wäre, wenn es in Deutschland nie eine NSDAP gegeben hätte, ergibt sich schon aus einem Vergleich der amerikanischen Besatzung in Deutschland und Japan4. Man tat gut daran, vor Studien zu warnen, durch die man Gefahr lief, die zeitgeschichtliche Erbauungsstunde unversehens in ein Pfeifkonzert zu verwandeln.

Der entschiedene Widerstand gegen die Erforschung der Besatzungsgeschichte bedient sich gerne des besatzungsapologetischen Arguments, daß Theorie und Praxis der Besatzung „nur“ eine Reaktion auf Theorie und Praxis des „Dritten Reichs“ gewesen sei5. Doch ist, wie so oft in der Weltgeschichte, die „Reaktion“ ungleich wichtiger geworden als das, worauf sie reagierte. Ihr Anlaß ist ausgelöscht, aber die „Reaktion“ ist geblieben. Sie ist mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur alleinbestimmenden Kraft geworden und hat für Deutschland unter anderem die territoriale Verstümmelung, die Teilung des Rumpfgebietes und dessen Anschluß an verschiedene Besatzungskulturen mit sich gebracht. Führte der nationalsozialistische „Totalitarismus“ zur Erfahrung, was es bedeutete, wenn das innerstaatliche politische Machtzentrum in alle Lebensbereiche einzugreifen vermochte, so sollte eigentlich die Nachkriegsgeschichte lehren, daß die zwischenstaatliche Hegemonie sich nicht auf das Gebiet der Außenpolitik beschränken läßt, sondern quer durch Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur bis in den Bereich privater Lebensführung hineinwirkt. Der hegemoniale Effekt (Cuius regio, eius ordo socialis – Hans Rothfels) ist uns auch aus anderen Geschichtsepochen bekannt. Neu ist jedoch, daß er wissenschaftlich eingeplant wurde.

Die Lehre von den Chancen der „Stunde Null“ gehört wohl zu den sakrosanktesten aller liberalen Dogmen. Deutschland sei 1945 eine Tabula rasa gewesen, auf der die unerhörtesten Dinge hätten eingetragen werden können. Nichts ist falscher. Deutschland war 1945 keine leere, sondern eine dicht beschriebene Tafel. Nur daß die Eintragungen nicht in deutscher, sondern in englischer, russischer und französischer Sprache gemacht worden waren. Die geschichtlichen Dominanten unserer Gegenwart liegen seither weniger in der deutschen als in der russischen und amerikanischen Geschichte. Washington und Lenin sind ungleich mehr Gestalten der Geschichte des heutigen Deutschlands als Bismarck und Friedrich der Große.

Die Entwicklungen der amerikanischen Innenpolitik spielen für das westliche Deutschland heute eine ähnlich entscheidende Rolle wie vor 60 Jahren die der englischen Innenpolitik für Indien. Der Unterschied ist, daß sich die Inder über diese Situation im klaren waren und die mit ihr gegebenen Chancen nutzten. Allerdings hat sich seither die Herrschaftstechnik erheblich verfeinert und ist von der Zensur der Antworten zur Suggestion der Fragen fortgeschritten.

Die besatzungsgeschichtlichen Ursprünge unserer Gegenwart sind tabu, und in den von Bonn und Ostberlin aus verwalteten Teilen Deutschlands wird mit gleichem Eifer an der Legende der autonomen Entstehung deutscher Nachkriegsstaaten gearbeitet. In Ostberlin hat man Stadt und Landkreis Schwarzenberg (Sachsen)6 entdeckt, die im Mai und Juni 1945 in einem toten Winkel zwischen den von russischen und amerikanischen Truppen besetzten Gebieten lagen. Hier hätten ohne Hilfe der Besatzungsmacht „Antifaschisten aus allen Schichten der Bevölkerung unter Führung der Arbeiterklasse ihr Schicksal in die eigenen Hände genommen und eine antifaschistisch-demokratische Ordnung errichtet“. Das Gift des Nationalsozialismus sei getilgt, Pessimismus und Ausweglosigkeit verdrängt und die Perspektive eines glücklichen Lebens ohne Faschismus und Krieg eröffnet worden. Bei näherer Betrachtung jedoch schrumpft die ordnungs-errichtende Tätigkeit des Schwarzenberger „Bezirksausschusses der Antifaschistischen Bewegung“ auf den Versuch zusammen, die Russen zum Einmarsch in den Landkreis zu bewegen, während Landrat und Pfarrer sehnsüchtig nach den Amerikanern Ausschau hielten.

Diesseits der Elbe blieb man nicht zurück. Man malte in zahlreichen Schriften über die Entstehung der politischen Parteien nach 1945 das anheimelnde Bild politischer Biedermänner, die frei versammelt – wie weiland die Eidgenossen auf dem Rütli – schworen, die heimatlichen Fluren zu säubern und eine alt-junge Demokratie zu errichten. Theodor Heuss und Carlo Schmid gelang ohne Zweifel die meisterhafte Verkörperung der wiederbelebten 1848er-Demokratie7 (oder besser: dessen, was übrigblieb, nachdem man den 48ern im Sinne des jünglingshaften Jugendstils den Volks- und Freiheitsmännervollbart abgeschnitten hatte). Mitten im Wilden Westen der ersten Nachkriegsjahre zauberten sie die Fata Morgana herauf, daß der Dürerbund zur Macht gegriffen habe, um (wenn schon nicht die Einheits-, so doch) die Freiheitsträume der Altvorderen zu verwirklichen. Bonn verwechselten sie mit dem Areopag, auf dem der „Ölzweig“ wächst, „den Athene seit je rankt um die Stirne des Mannes, – der seinem Volke die Burg baut und heiligen Tafeln die Satzung – einschreibt, die ihm das Glück vieler Geschlechter verbürgt …“ (Carlo Schmid).

Die Adenauer-Ära hatte manche noch gar nicht recht erkannte Meriten. Geistige Klarheit zählte nicht zu ihnen. Die Tagesschau maßgebender Meiner, massive transatlantische Interventionen8 und der arglose Eifer der Pädagogen sind in ihr zu einem Geschichtsbild geronnen, das bis heute so etwas wie den Grundstock der Staatsraison der Bundesrepublik bildet. Dieses Geschichtsbild (das sich etwa aus der von der Bundeszentrale für Politische Bildung herausgegebenen Reihe „Aus Politik und Zeitgeschichte“ und den sechs vom Bundesverteidigungsministerium, Abteilung Innere Führung, veröffentlichten Bänden „Schicksalsfragen der Gegenwart“ zusammenstellen läßt) ist ein wohlmeinender Versuch einer rationalen Rechtfertigung der nach dem Entstehen der Bundesrepublik und dem Koreakrieg vorübergehend eingetretenen politischen Situation. Dieses Geschichtsbild stand so wenig auf eigenen Füßen wie der Staat, den es deutete. Es muß erwartet werden, daß eine neue weltpolitische Kräfteverteilung nicht zuletzt im Bereiche der Geschichtsbetrachtung zu einer Krise führen wird. Die beinahe halkyonischen Tage der Adenauer-Regierung – Tage eines weitgehenden Burgfriedens – sind vorüber. Je näher die Parteien zusammenrücken, desto weiter wird der Abstand der Geister voneinander. Niemand wird verhindern können (und kaum jemand will es), daß das schrittweise Wiederzusammenfinden der alliierten Kriegskoalition und die weltweite apertura a sinistra die deutsche Meinungsbildung unter zunehmenden Außendruck stellt. Es ist zu bezweifeln, ob das am Besatzungsspalier hochgezogene Geschichtsbild mit seinen idyllischen Zügen dem stürmisch auffrischenden Ostwind standhalten kann, und der Tag scheint nicht fern, an dem wir aus der Brave New World der Proporz-, UNO- und Gewerkschaftsdemokratie auf die Jahre der Kanzlerdemokratie Konrad Adenauers als auf ein Paradies ungetrübter Geistesfreiheit zurückblicken werden.

Wenn wir in der vorliegenden Schrift des öfteren den Ausdruck „Liberalismus“ verwenden, so folgen wir dem amerikanischen Sprachgebrauch – denn „ohne Amerika würden wir geistig verkümmern“ (Marion Gräfin Dönhoff). Wir beziehen uns also nicht mehr auf die deutsche realpolitische (und horribile dictu: nationale) liberale Tradition von Bennigsen bis Stresemann. Der deutsche Liberalismus ist seither in den tiefen Brunnen der Gefühle gefallen. „Liberal“ ist bei uns ein Sammelbegriff für alle Ressentiments und Idiosynkrasien geworden, die als psychische Endmoränen des Zweiten Weltkriegs in unsere Gegenwart hineinragen. Günter Grass (SPD) hat recht: „Die wirklichen Liberalen sitzen längst nicht mehr bei der FDP.“ Sie sitzen überall dort, wo ein stilistischer und moralischer Endsieg des Menschen, wie er (ihrer Meinung nach) sein sollte, über den Deutschen, wie er ist, angestrebt wird. Sie sind die ZEITgenossen jener Männer (und Gräfinnen), die so überaus anmutig ihre diesbezüglichen Gefühle pflegen und daraus das Recht ableiten, über das Menü zu bestimmen, das der politische und kulturelle Verbraucher herunterzuschlucken hat, wenn er à jour sein will.

In einem Briefe bemerkt der amerikanische Präsident Jefferson (1743–1826) einmal, daß die Menschen von Natur aus in zwei Parteien zerfielen, in 1. diejenige, die dem Volke mißtraue und es fürchte, die alle Gewalt aus seinen Händen nehmen und sie den höheren Klassen anvertrauen wolle; und in 2. diejenige, die sich mit dem Volke identifiziere, die in das Volk Vertrauen setze und es als den redlichsten und sichersten, wenn auch nicht gerade klügsten Verwalter des Gemeinwohls betrachte. Bis vor wenigen Jahren noch griff man im allgemeinen nicht fehl, wenn man die erstere Partei als die konservative, die letztere (je nach dem lokalen Sprachgebrauch) als die liberale, demokratische oder radikale bezeichnete. Hin und wieder kann man bei uns Meinungen begegnen, die davon ausgehen, daß das liberale Denken freiheitlich und volkstümlich, das konservative hingegen obrigkeitlich-reglementierend und elitär sei. Das Gegenteil trifft auf den heutigen Tatbestand zu, und das hat seine Gründe.

Das Ursprungserlebnis des neuen Liberalismus ist nämlich die Entdeckung der Volkstribunen, daß ihnen das Volk davongelaufen ist. Hatte in Frankreich bereits Proudhon (1809–1865) nach der Wahl des Prinzen Louis Napoleon zum Präsidenten der Republik ausgerufen, wenn Volkes Stimme Gottes Stimme sei, dann müsse Gott am Wahltag betrunken gewesen sein, so glaubten die amerikanischen (Alt-)Liberalen noch bis in die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts an das Volk. Erst während der Weltwirtschaftskrise begann ihnen zu dämmern, daß es Volksbewegungen waren, die von Father Coughlin und „Kingfish“ Huey Long angeführt wurden, und daß sie als (Neu-)Liberale gut daran täten, die Mobilisierung der Massen durch Palastintrigen in den Vorzimmern von Macht und Meinung zu ersetzen. Der amerikanische Liberalismus begann sich für das Metternich’sche System zu interessieren9. Er stellt sich heute als Hüter von Ruhe und Ordnung, als Vertreter von Vernunft und Mäßigung, als Erben der politischen Erfahrung dar und glaubt seinen Gegnern als Schwärmern und Umstürzlern das Etikett der „Radical Right“10 umhängen zu dürfen. Er ist, wenn man so will, erzkonservativ geworden.

Hat der Liberalismus die Rolle der Beharrungspartei übernommen, so ist der Konservativismus in einer völligen Umkehrung der Fronten zur Bewegungspartei geworden. Daß das Wort „konservativ“ noch Assoziationen mit der wilhelminischen Epoche, den nationalen Verbänden der Weimarer Zeit oder den Ideen des 20. Juli hervorruft, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein Prozeß der Umbildung in Gang gekommen ist11. Der Glaubensschwund in den Reihen der Volkstribune hat dazu geführt, daß der Liberale heute dem Volk gegenübersteht wie einstens der Deist Gott. Er bedankt sich für die Schöpfung und verbittet sich jede weitere Einmischung seines Schöpfers. Die Konservativen hingegen finden zunehmend ihre Freunde im Volke und ihre Feinde in den tonangebenden Kreisen. Sie beginnen die Defensivstellungen zu verlassen, die sie seit der Französischen Revolution von 1789 bezogen haben. Hatten sie einst auf der ganzen Linie die bestehenden Institutionen verteidigt, aus dem Geiste der Geschichte gerechtfertigt und in scheinbar zufälligen Erscheinungen einen Sinn gesucht, so kämpfen sie heute gegen den Zwangscharakter gelenkter Meinung, deren Institutionalisierung in einem globalen Establishment und den Versuch, beide durch wissenschaftliche Einkleidung (Psychologie, Soziologie, Politische Wissenschaften) permanent zu machen. Man wird die heutigen Konservativen in der Zahl der Ketzer suchen und bei der Verteidigung des Status quo auf sie verzichten müssen.

Der Liberalismus hat eine Diktatur über den Stil und den Charakter errichtet. Als Arbitri elegantiarum politicarum stellen die liberalen Meiner die Spielregeln für alle auf, wachen über ihre Einhaltung und bestrafen die falschen Zungenschläge. Ihre Idiosynkrasien erheben sie zu Konventionen, ihre privaten Unzulänglichkeiten zu öffentlichen Tugenden. Es wäre fruchtlos, den Männern, die für uns meinen, zu grollen. Sie lesen die Zeichen der Zeit und haben erkannt, daß wir in einer liberalen Epoche leben. Margret Boveri hat einmal festgestellt, daß sich in der amerikanischen Geschichte Perioden von etwa einem halben Menschenalter Dauer ablösen, in denen jeweils ein (übersteigerter) Liberalismus oder ein (übersteigerter) Konservativismus tonangebend sei. Auf die Epoche des Liberalismus unter Roosevelt (1933–1945) folgte die des Konservativismus vom republikanischen Wahlsieg im November 1946 bis zum demokratisch-liberalen Wahlsieg im November 1958. Seither ist Amerika in einen neuen Abschnitt des Liberalismus eingetreten, der, falls alles säuberlich nach der vorgesehenen Ordnung gehen sollte, bis etwa 1970 dauern müßte. Da es das höchste Glück der Deutschen geworden ist, aus zweiter Hand leben zu dürfen, ist mit einer Übernahme des amerikanischen Rhythmus bei uns zu rechnen. Die liberalen Meiner können sich auf eine geraume Frist weiterer Machtausübung freuen. Aber auch der Liberalismus ist kaum gegen das Schicksal gefeit, eines Tages langweilig zu werden und zur Ablösung anzustehen.

Von der democracy zur Demokratie

„Everybody and everything is democratic in Germany today.“

Herbert Marcuse

Künder des neuen Menschen

Soldaten waren noch immer die besten Missionare. Die arabischen Reiter brachten den Koran, die spanischen Tercios das Christentum und die Rotarmisten den Sozialismus. Auch die amerikanischen G.I.’s mühten sich redlich mit einer Mission ab. Sie waren in der kaum beneidenswerten Lage einer Schauspielertruppe, die bereits auf den Brettern steht, während die Intendanz sich noch nicht über das aufzuführende Stück einig ist. Das Glück der Stunde war jedoch den G.I.’s hold. Was auch immer sie vorbrachten, wurde beifällig aufgenommen. Sie begannen zu spüren, daß es weniger der Inhalt einer Botschaft ist, der zählt, als die Machtstellung, die der Missionar einnimmt oder die man ihm zuschreibt. Und die Machtstellung der amerikanischen Besatzung war recht augenfällig. Der Berichterstatter des „Army Talk“, Julian Bach, schrieb: „In Amerikas Deutschland geschieht, was uns paßt. Paßt es uns, daß die Deutschen verhungern, werden sie verhungern. Paßt es uns, daß sie Aluminiumfabriken in die Luft sprengen, werden sie Aluminiumfabriken in die Luft sprengen. Paßt es uns, daß sie Thomas Jefferson lesen und Mickey Mouse anschauen, werden sie Thomas Jefferson lesen und Mickey Mouse anschauen.“ Die G.I.’s ließen die Deutschen hungern, Aluminiumfabriken in die Luft sprengen, Jefferson lesen, Mickey Mouse anschauen und vergaßen nicht, sie zu demokratisieren (to democratize).

Wenn die amerikanischen Soldaten von „democracy“ sprachen, beriefen sie sich weniger auf den interalliierten Demokratiebegriff des Potsdamer Abkommens als auf den amerikanischen „way of life“, der auch der „democratic way of life“ sei. Es gibt Situationen, in denen der Zuhörer wohlweislich vorlaute Fragen zurückhält. So taten die Deutschen, als ob es sie nichts anginge, daß es keine selbstevidente Formulierung der amerikanischen Lebensart gab, die nicht seit anderthalb Jahrzehnten angezweifelt wurde, und kaum eine, die nicht schon begraben worden war. Die eilige Exhumierung der Missionsidee des Amerikanismus bei Kriegsbeginn hatte wenig Zusammenhängendes zutage gefördert und zudem, da sich bei ihr jene Amerikaner besonders hervortaten, auf deren Einbürgerungsurkunden die Tinte noch nicht getrocknet war, die verschiedensten Relikte der politischen Ideenkämpfe Europas als echt amerikanisch ausgegeben.

Die Amerikaner beklagten sich, daß die Europäer in der Demokratie eine Staatsform sähen und nicht begreifen wollten, daß sie vor allem eine Lebensform sei. In der Tat war die „democracy“ die Lebensform, die sich an der „frontier“ entwickelte. Das Vorrücken der Besiedlungsgrenze nach Westen schuf neue Gemeinwesen, die sich frei von Bindungen an Vergangenes auf die natürlichen Impulse des Menschen und deren freie Entfaltung gründeten. Wie der Engländer sich noch im Dschungel so gibt, als ob er gerade bei einer Tasse Tee vor dem heimatlichen Kaminfeuer fröstelt, so liebt es der Amerikaner, der längst in ein städtisches Büro eingezogen ist, sich immer noch etwas als Grenzer und Pionier zu fühlen. Die Filmindustrie füllt ihre Kassen, indem sie diese Gefühle mit Wildwest-Streifen füttert; selbst die Kriminalität kann sich durch das an der Grenze geübte Faustrecht rechtfertigen.

Doch die Siedlungsbewegung ist in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts im wesentlichen abgeschlossen worden. Zu Beginn der Präsidentschaft Roosevelts wurde das letzte Stück freien Landes vergeben. Die stilbildende Realität des Lebens an der Grenze flüchtete sich in die Traumfabriken Hollywoods oder in die Philosophie der „new frontier“, wie sie John F. Kennedy entwickelte. Der Ruf zur Freiheit wurde zum Protestruf gegen die „Sachzwänge“ der industrialisierten, verbürokratisierten und verwissenschaftlichten Gesellschaft, der im Objektivismus einer Ayn Rand1 seinen bisher radikalsten Ausdruck fand. Doch der artifiziellen Grenzer-Demokratie gelang es, noch ein letztes Mal durch missionarische Ausbreitung ihre Lebensfähigkeit unter Beweis zu stellen.

Wenige Kriegsjahre genügten, um die Amerikaner schnell und gründlich vergessen zu lassen, daß sie mitten in einer inneren Krise, einer Umwertung aller amerikanischen Werte gesteckt hatten, als sie zur Weltmacht griffen. Das Ende dieser Krise wurde durch eben jene militärische Expansion herbeigeführt, der die G.I.’s ihren Aufenthalt in Afrika, Asien und Europa verdankten. Die amerikanische Krise hatte eine Lösung gefunden, die das Verhältnis von Innen- und Außenpolitik, das die G.I.’s als „demokratisch“ lehrten, genau auf den Kopf stellte. Denn wenn die Europäer der Lehre von der „democracy“ einen Inhalt abzugewinnen versuchten, der über ein allgemeines Bekenntnis zum Guten, Wahren und Schönen hinausging und nicht nur für Amerika Gültigkeit haben sollte, so fanden sie ihn im Primat der Innenpolitik, einem Primat, der sich aus der (bis zum Ersten Weltkrieg) geringen außenpolitischen Belastung der Vereinigten Staaten von selbst ergeben hatte. Die Europäer rechneten sich aus, daß die Amerikaner mit ihrer Landung in der Normandie auch die außenpolitische Sorgenlast des alten Kontinents übernommen hatten und daß nunmehr sie diejenigen waren, die Ferien von der Außenpolitik machen durften. Der Tausch von Staatsform gegen Lebensform schien ihnen kein schlechter zu sein.

Das Wohlwollen, das der Verkündigung der „democracy“ (wie andernorts natürlich auch dem „Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU (B)“) entgegengebracht wurde, hatte weiter damit zu tun, daß die staatliche Ordnung in Europa schon lange unterhöhlt und schließlich in einem beinahe völligen Zusammenbruch aufgelöst worden war. Bei diesem Zusammenbruch hatten sich Missionsideen aufgebraucht, denen gegenüber die amerikanische bescheiden und der „Kurze Lehrgang“ nüchtern wirkte. Es herrschte verbreitet das Gefühl, daß es vor allem weiterzuleben gelte – unter welchen Bedingungen auch immer. Das nackte Sein war ungleich wesentlicher als jedes moralische Sollen. Der aus Ruinen auferstehende praktische Sinn riet, die Formulierung der politischen Begriffe und Prinzipien denen zu überlassen, die über die Macht verfügten, sie auch durchzusetzen – und das waren allein die Besatzungsmächte in Ost und West. Man verwendete die neuen Begriffe (warum auch nicht?) und gab ihnen eine praktische Wendung. Die tragikomische Folge war, daß fünfzehn Jahre später eine Jugend heranwuchs, die die Ideen, mit denen man sich auf diese Weise arrangiert hatte, wortwörtlich zu nehmen und zu „bewältigen“ begann.

Das deutlichste Zeichen des Untergangs der staatlichen Ordnung in Europa war gewesen, daß an die Stelle des Staatsmannes der Künder eines neuen Menschen2 trat. Auf den Trümmern des Zarenreiches hatte Leo Trotzki (1879–1940) die Geburt des neuen Menschen verkündet. Der Körper des neuen Menschen werde harmonischer, seine Stimme musikalischer sein. Eine dynamische Theatralik werde alle seine Gesten durchdringen. Der sowjetische Durchschnittsmensch werde auf dem Niveau eines Aristoteles, Goethe, Marx stehen. Darüber würden sich neue Gipfel erheben, für die es aus der bisherigen Geschichte keine Vergleiche gebe. – Auf dem Balkon des Palazzo von Fiume hatte Gabriele d’Annunzio (1863–1938) den Arm zum römischen Gruß gereckt und seinen Legionären die erste faschistische Losung zugerufen: „Eia, eia, alalà – viva l’amore!“ Am 8. September 1920 hatte der Commandante die neue Verfassung von Fiume verkündet, nach der die Berufe in neun Korporationen eingeteilt wurden. Die Zehnte Korporation hingegen werde durch eine immer brennende Lampe im staatlichen Heiligtum repräsentiert und dem unbekannten Genie, der Heraufkunft des neuesten Menschen, der idealen Transfiguration der Arbeit geweiht (Art. 19). Die Musik sei eine religiöse und soziale Institution. Aus ihren Pausen bilde sich das Schweigen der Zehnten Korporation (Art. 64).

Am Fuße der Alpen hatte der Dichter und Journalist Kurt Eisner (1867–1919) geprahlt, daß er keine acht Stunden gebraucht habe, um die 800jährige Dynastie der Wittelsbacher vom Throne zu stürzen. Der Revolutionsheld hatte unverzüglich vom Kgl. Nationaltheater Besitz ergriffen und („die Herzen wie rote Fackeln tragend und erleuchtend den dunklen Wolkenpfad der Götter“) seinen Triumphgesang von den Brettern schallen lassen: „Da mußten die Bleichen den Schreitenden weichen. – Du Volk wurdest erweckt, – der Tod war besiegt.“ Die Erweckten stießen die Türen zum Ratsgemach auf und forderten lärmend eine neue Politik. Deutschland erwachte, und die neue Politik kam. Die amerikanischen Truppen ebneten bei ihrem Einmarsch wie eine Planierraupe die kläglichen Reste einer neuen Ära ein. Der freie Raum war geschaffen, in dem nunmehr Sauerkraut verzehrende Siedler in Bürgerversammlungen und Forumsdiskussionen eine democracy, in der sich ihre natürlichen Impulse frei entfalten würden, begründen sollten.

Doch auch die Vereinigten Staaten hatten eine Fahrt ins Ungewisse angetreten. Nicht im August 1914, als die Geschütze, sondern am 24. Oktober 1929, als die Banken zu krachen begannen. Die amerikanische Gesellschaft, deren way of life ohne Prosperität nicht denkbar war, wandte dem Kult des Erfolgs und der Anbetung des rauhen Individualismus den Rücken und setzte alles auf die eine Karte des Wechsels. Der August 1914 hatte einen inappellablen Richterspruch über Weisheit und Führungsqualitäten der europäischen Staatsmänner gefällt. Der Oktober 1929 hielt Gericht über die Wirtschaftskapitäne, die bis dahin das amerikanische Staatsschiff gesteuert hatten.

Die Wirtschaftskrise von 1929 setzte auch in den Vereinigten Staaten die politischen Sekten3 in Marsch. Diese verkündeten nicht (wie in Europa) die Wiedergeburt dieser oder jener vergangenen Epoche, da ja gerade der Abschied von der bisherigen Geschichte der Eckstein des amerikanischen Mythos war. Dafür fanden volkswirtschaftliche Quacksalber für ihre Wunderkuren offene Ohren. Der Arzt Francis Townsend forderte für jeden Bürger (mit Ausnahme der Berufsverbrecher) eine monatliche Pension von 200 Dollar, mit der Maßgabe, daß diese innerhalb eines Monats im Lande aufzuzehren sei. Die älteren Arbeitnehmer würden so den jüngeren Platz machen, die Arbeitslosigkeit wäre auf einen Streich besiegt. 1.200 Townsend-Clubs sammelten 10 bis 25 Millionen Unterschriften für das Projekt des philanthropischen Doktors. Während in Italien der Faschismus die „Giovinezza“ im Frühling ihrer Schönheit besang, bliesen in Amerika nach Eisschränken fiebernde Greise zum Sturm aufs Kapitol.

Die Townsend-Bewegung wurde von der „Schinken- und Eier“-Bewegung kopiert, die in ihrer Parteizeitung „National Ham and Eggs“ eine monatliche Pension von 120 Dollar für alle über 50jährigen forderte. Die „Utopian Society“ unter E. J. Reed gar verstieg sich zu dem kühnen Slogan „Wohlstand für Alle“, der ihr eine Million Anhänger einbrachte. Father Coughlin, der Kämpfer gegen die vier apokalyptischen Reiter Morgan, Mellon, Mills und Meyer, schrieb in der Turmspitze der Little-Flower-Kirche seine politischen Radio-Predigten, während ein 150köpfiger Stab die eintreffende Post (bis zu einer Million Briefe in der Woche) sichtete. An der Spitze einer „National Union for Social Justice“ predigte der Father die Beendigung der Arbeitslosigkeit durch Ausgabe beträchtlicher Mengen von Papiergeld und Befolgung der päpstlichen Sozialenzykliken. Der Gouverneur von Louisiana, „Kingfish“ Huey Long, prägte für die 9 Millionen Anhänger seiner „Share-the-Wealth“-Bewegung die Schlagworte „Teilt den Reichtum!“ und „Jedermann ein König“. Durch eine konfiskatorische Vermögenssteuer sollte das Volksvermögen umverteilt werden, wobei für jede Familie bis 5.000 Dollar abfallen würden.

Die Intellektuellen wahrten solchen Massenbewegungen gegenüber den standesgemäßen Abstand. Wer sich zu den Eggheads zählte, studierte vielmehr die technokratische Lehre von Howard Scott4. Diese besagte, daß der Mensch in der Lage sei, „durch vollständige Anwendung seiner Kenntnisse das Eintreten eines vorausbestimmbaren Zustands für einen kontinentweiten sozialen Mechanismus gewährleisten zu können“. Es sei nur nötig, das gesamte Denken konsequent auf der Physik und deren Anwendung in der Ingenieurswissenschaft aufzubauen, was um so leichter fallen werde, als alle übrigen Wissenszweige sowieso nur aus wertlosem europäischen Plunder bestünden. Kaum war die neue volkswirtschaftliche Heilslehre formuliert, als sich schon die Professoren von Harvard an die kontinentweite Erfassung der amerikanischen Produktivkräfte nach Scott’schen Rezepturen machten.

Von New Deal zu New Deal

An Heilsrezepten für jeden Geschmack war kein Mangel, doch wurde das krisenschwangere Amerika 1933 weder von einer neuen Lehre entbunden, noch von einer neuen Partei, sondern von einem Führer. Franklin Delano Roosevelt5 verkörperte keine Lösung, der man zustimmte, sondern eine Stimmung, der man sich hingab. Amerika war vom Wunsch besessen, daß alles anders werden sollte, und hatte von Hoovers Versicherungen, daß die Prosperität „gleich hinter der nächsten Ecke“ warte, nachgerade genug. Mußte nicht die Wahl Roosevelts die Wendung zum Besseren bringen, wenn sein Gegenkandidat Hoover so eindeutig den Stillstand repräsentierte?

In dieser Stimmung geschah es, daß ein Karikaturist aus der Annahmerede Roosevelts für die demokratische Präsidentschaftskandidatur die beiläufige Formel „New Deal“6 herausfischte. Ein New Deal, ein Neuverteilen der Karten, ließ in seiner Unbestimmtheit den Arbeitslosen Arbeit, den Farmer höhere Preise, den Arbeiter höheren Lohn, den Unternehmer Aufträge erhoffen. Das Verteilen der Karten weckt allenthalben Hoffnung – erst beim Ansehen kommt die Erkenntnis, daß das Spiel nicht nur aus Assen besteht. Es ist nicht weiter verwunderlich, daß mit dem Terminus New Deal die verschiedensten, einander ausschließenden Maßnahmen bezeichnet wurden. Der Braintruster Moley meinte später, daß, wer in diesen Maßnahmen einen einheitlichen Plan erkenne, demjenigen gleiche, der die Ansammlung von ausgestopften Schlangen, Turnschuhen und Chemiekästen im Zimmer eines Buben für das Werk eines Innenarchitekten halte. Gemeinsam war den verschiedenen New Deal-Maßnahmen die Abkehr von der durch Hoover symbolisierten alten Ordnung; gemeinsam war ihnen nicht minder, daß sie für Roosevelt die Stufen zum Erreichen persönlicher Macht, zur Errichtung eines persönlichen Regimes bildeten.

Unmittelbar nach dem 5. März 1933, an dem Roosevelt als 32. Präsident der Vereinigten Staaten eingeschworen wurde, begann eine Sondersitzung des Kongresses, der das Reformwerk der „hundert Tage“ – den New Deal Nr. 1 – verabschiedete. Amerika kehrte der Welt den Rücken. Roosevelt sprengte im Juli 1933 die von Hoover angeregte Welthandelskonferenz in London und wandte sich dem ökonomischen Nationalismus, der Autarkie, zu. Der Goldstandard des Dollars wurde beseitigt. Die „Hundert Tage“ stampften eine unübersehbare Zahl neuer Behörden aus dem Boden – „Roosevelts ABC“ genannt. Eine AAA sorgte für die Einschränkung der landwirtschaftlichen Produktion, eine CCC für den freiwilligen Arbeitsdienst, eine PWA für die Arbeitsbeschaffung, eine NRA für die Zusammenfassung der Wirtschaftsunternehmen in faschistischen Korporationen nicht unähnlichen Zusammenschlüssen.

Aus der Partnerschaft von Armee, Regierung und privater Wirtschaft bei der Mobilisierung des amerikanischen Kriegs-Potentials im Ersten Weltkrieg stammten die Methoden einer zentralen Lenkung der Wirtschaft. Roosevelt rief in pseudomilitärischer Terminologie zum Kampf um die Gesundung der Wirtschaft auf. Leiter der wichtigsten Buchstabenbehörde, der NRA, wurde General Johnson, der im Ersten Weltkrieg Verbindungsmann zwischen der Armee und Bernard Baruchs War Industries Board gewesen war. Der New Deal Nr. 1 verachtete den freien Wettbewerb und die diesen rechtfertigenden naturrechtlichen Theorien. Er begrüßte die Konzentrationen in der Wirtschaft und suspendierte die Anti-Trust-Gesetzgebung. Der Markt als Zentrum der Wirtschaft und das Spiel von Angebot und Nachfrage galten als fromme Märchen. 2000 Männer hätten stets Produktion und Preise diktiert. Monopole und Oligopole seien nicht die Ausnahmen, sondern die Regel gewesen. Damit habe man sich eben abzufinden. Die staatlichen Behörden und die 2000 Männer der Privatwirtschaft hätten das gleiche Interesse an der Wiedergesundung der Wirtschaft. Ihre Zusammenarbeit sei das Gebot der Stunde. Auch die Gewerkschaften wurden in die Arme der großen Partnerschaft geschlossen. Der § 7 (a) der NIRA gestand ihnen kollektive Arbeitsverträge zu und berief sich dabei auf die Erfahrungen des War Labor Board. Streiks waren wie in Kriegszeiten streng verpönt.

Die NRA arbeitete für jeden Beruf bis hin zu dem des Hundefriseurs einen eigenen Code aus, der Preise, Qualitäten und Mengen der Produktion regelte. Wer sich zur Einhaltung des Codes verpflichtete, bekam einen Blauen Adler verliehen, den er auf seinen Briefkopf drucken oder in sein Schaufenster stellen konnte. Wer sich nicht verpflichtete, erhielt Drohbriefe. Die Produktion wurde besonders in der Landwirtschaft gedrosselt. Baumwollfelder wurden umgepflügt. Millionen Ferkel wurden abgestochen – einige entkamen dem Gemetzel und rannten quiekend durch die Straßen Chicagos, gefolgt von aufgescheuchten Tierfreunden. Die Zahl der Striptease-Nummern pro Nachtlokal wurde auf vier beschränkt. Das Symbol des Blauen Adlers war allgegenwärtig. Es schwebte über den Kolonnen des amerikanischen Volkes, das in gewaltigen Paraden durch die geschmückten Straßen zog und sich zur nationalen Erhebung bekannte.

Doch aus heiterem Himmel fiel der Blitz. Am Schwarzen Montag, dem 27. Mai 1935, erklärte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten ein gegen die New Yorker Hühnerhändler Schechter auf Grund der Gesetzgebung des New Deal Nr. 1 ergangenes Urteil für verfassungswidrig. Das Gesetzgebungswerk der „Hundert Tage“ verstieß gegen die Verfassung, und das Gebäude des New Deal Nr. 1 brach lautlos zusammen. Nach wenigen Tagen sprachen in Roosevelts Buchstabenbehörden die Gebrauchtmöbelhändler vor. Hatte im Obersten Gerichtshof der Justice Louis Brandeis den New Deal Nr. 1 mit zu Fall gebracht, so stand währenddessen sein Schüler und Freund Felix Frankfurter an Roosevelts Seite. Er erklärte dem in Wirtschaftsfragen nicht ganz sattelfesten Präsidenten, daß nunmehr die Partnerschaft zwischen Regierung und Privatwirtschaft gescheitert sei. Könne man nicht mit der Industrie regieren, müsse man eben gegen sie regieren. Die Stunde für strukturelle Veränderungen im wirtschaftlichen und sozialen System der Vereinigten Staaten sei gekommen. Soziale Gerechtigkeit gebiete, die Großen zu kürzen und die Kleinen zu verlängern.

New Deal Nr. 2 wurde zum glatten Gegenteil von New Deal Nr. 1. Seine gesetzliche Basis bestand aus einer Steuergesetzgebung, einer Sozialgesetzgebung und einer Bankgesetzgebung. Es wurde zum Sturm auf die Bastille der Wall Street geblasen. Roosevelt rief zum zweiten Unabhängigkeitskampf auf, wenn er von den „ökonomischen Royalisten“ sprach, die Amerika beherrschten. Die Gegner Roosevelts wetterten jedoch zu Unrecht gegen eine sozialistische Wendung, eine „Rötung“, des Präsidenten. New Deal Nr. 2 strebte vielmehr die Wiederherstellung des idealen Modells eines kapitalistischen Marktes an, der nicht so sehr durch die Verstaatlichung als durch die Konzentration in Trusten und Monopolen und durch die Manipulationen der Banken gefährdet sei. In neoliberalem Geiste bewegte sich Roosevelt auf die soziale Marktwirtschaft zu. Für den Liberalismus, der im New Deal Nr. 2 zum Zuge kam, war die staatliche Intervention kein Selbstzweck. Sie war ein Gegengewicht gegen die kumulierte Macht der privaten Wirtschaft. Die Diktatur der Behörden spielte bei den amerikanischen Liberalen eine ähnliche Rolle wie die Diktatur des Proletariats bei den russischen Kommunisten. Sie war ein vorläufiges Hilfsmittel, um den zukünftigen Zustand machtfreier Harmonie zu ermöglichen.

New Deal Nr. 2 gelang es zwar, ein liberales Programm zu formulieren, nicht jedoch die darniederliegende amerikanische Wirtschaft vom Boden zu heben. Noch zu Beginn seiner zweiten Amtsperiode Anfang 1937 hatte Roosevelt pathetisch auf das Drittel der Nation hingewiesen, das schlecht wohne, sich schlecht kleide und schlecht ernährt sei. Aber statt einer neuen Sozialgesetzgebung, die man erwartete, zog der Präsident eine Attacke auf den Obersten Gerichtshof, mit der niemand gerechnet hatte, aus dem Zylinder. Roosevelt, vor dessen Selbstbewußtsein nach seinem großen Wahlsieg von 1936 die verfassungsmäßigen Grenzen seiner Macht verblaßten, fiel das englische Paradigma der Ausschaltung einer Opposition im Oberhaus durch Neuernennung von Pairs – Pairsschub – ein. Er ging daran, die Zahl der Richter des Obersten Gerichtshofes durch einen Richterschub über neun hinaus zu erhöhen und sich so den Obersten Gerichtshof gefügig zu machen. Der plebiszitäre Rausch seines Wahlsiegs hatte den raffinierten Kenner der amerikanischen Parteitaktik in eine Falle gelockt. Die Führer der Demokratischen Partei versagten ihm einer nach dem anderen die Gefolgschaft. Nur noch von einer kleinen Gruppe von New-Deal-Liberalen unterstützt, mußte Roosevelt eine Niederlage quittieren, die ihm für die Zukunft den Geschmack an der amerikanische Innenpolitik verdarb. Aus dem Richterschub wurde nichts.

Roosevelts politisches Ansehen hatte mit dem Richterschubdebakel seinen tiefsten Punkt noch nicht erreicht. Der Herbst 1937 brachte für Amerika nach einer vorübergehenden wirtschaftlichen Erholung eine neue Depression. Die Arbeitslosenziffer kletterte auf 8–9 Millionen. Hatte man die Depression von 1929 die Hoover-Depression genannt, so begann man jetzt von der Roosevelt-Depression zu raunen. Der Präsident sah sich nach einem Ausweg um und beriet mit seinem Freunde Morgenthau, ob es nicht besser sei, den Republikanern die Regierung zu überlassen, damit diese sich an der scheinbar unüberwindlichen Depression die Zähne ausbissen, und die Demokraten dann 1944 aus der Opposition in die Regierung zurückzuführen. Doch es zeichnete sich eine andere Lösung ab, als aus der Schießerei an der Marco-Polo-Brücke im Juli 1937 ein unerklärter japanisch-chinesischer Krieg hervorging. War nicht die Außenpolitik das Feld, auf dem glücken mußte, was in der Innenpolitik so kläglich mißlungen war? Hier konnte der Präsident seine Talente entfalten, ohne daß die Greise des Obersten Gerichtshofes das Erreichte zunichte machten. War nicht die Außenpolitik das natürliche Sprungbrett eines ehrgeizigen Präsidenten? Und war Roosevelts Isolationismus nicht mehr ein Mittel der Parteitaktik gewesen, während die Weltpolitik eine Herzenssache des Amateurgeographen und leidenschaftlichen Briefmarkensammlers war? Allzuvieler äußerer Anstöße bedurfte es nicht, um aus dem Isolationisten Roosevelt von 1933 den Interventionisten Roosevelt von 1939 zu machen.

Am 5. Oktober 1937 ließ Roosevelt mit der Quarantäne-Rede in Chicago den ersten Versuchsballon einer neuen weltpolitischen Orientierung7 aufsteigen. In vagen Andeutungen formulierte der Präsident, daß unschuldige Völker und Nationen der Gier nach Macht und Vorherrschaft grausam geopfert würden. Wenn die Landmarken und Traditionen, von denen der zivilisatorische Fortschritt bezeichnet werde, irgendwo hinweggefegt würden, dann könne Amerika nicht hoffen, verschont zu bleiben. Wie man einen Seuchenkranken unter Quarantäne stelle, damit er keinen weiteren Schaden stifte, so müßten die friedliebenden Völker sich zusammenschließen, um die Aggressoren zu isolieren. In kleinerem Kreise erläuterte Roosevelt wenig später, daß er seine Mission darin sehe, „die Leute merken zu lassen, daß der Krieg eine größere Gefahr bildet, wenn wir Fenster und Türen verschließen, als wenn wir auf die Straße gehen und unseren Einfluß benutzen, um den Krawall niederzuhalten“. Wie immer die Quarantäne-Rede interpretiert wurde, niemand war im Zweifel, daß Roosevelt mit ihr das Band zerschnitt, das ihn mit den (alt-)liberalen Isolationisten, die ihn an die Präsidentschaft gebracht hatten, verknüpfte.

Roosevelt nahm Kurs auf die amerikanische Intervention in die Streitigkeiten Europas und Asiens. 15 Monate nach der Quarantäne-Rede war die Wandlung Roosevelts mit der Botschaft an den Kongreß vom Januar 1939 abgeschlossen. Roosevelt erklärte, den New Deal nicht fortführen, sondern fürderhin seine gesamte Aufmerksamkeit der Außenpolitik zuwenden zu wollen. Der Präsident sah sich im neuen Kongreß einer Majorität von New-Deal-feindlichen Republikanern und Südstaaten-Demokraten gegenüber. Die Kapitulation des New Dealers Roosevelt sollte dem Weltpolitiker Roosevelt im Kongreß jene Mehrheiten sichern, die er brauchte, um sich allmählich aus den ihn in seiner außenpolitischen Handlungsfreiheit beengenden Fesseln der Neutralitätsgesetze zu befreien. Roosevelt kannte jedoch die mannigfachen Hindernisse, die zu überwinden waren, bevor Amerika in überseeische Kriege eintreten konnte, besser als manche seiner ausländischen Freunde, die sich im Zahlungstermin Roosevelt’scher Verpflichtungen verschätzten und nicht begriffen, warum, wie Sir Samuel Hoare einmal formulierte, die amerikanische Politik am Vorabend des Zweiten Weltkriegs „zielsicher, aber wenig verbindlich“ bleiben mußte.

Die weltpolitische Phase der Politik Roosevelts war durch ein Abstoppen des innenpolitischen Reformprogrammes, das gemeinhin als New Deal bezeichnet wurde, erkauft worden.

Doch hatte sie mit den ersten beiden New Deals manches gemeinsam. Wie sie war sie eine Abkehr von der alten Ordnung und eine Stufe zur Errichtung eines persönlichen Regiments durch Roosevelt. Wie sie stützte sie sich auf Ideen, die von den gewohnten abwichen, und gab Männern Einfluß, die mit hergebrachten Maßstäben nicht zu messen waren. Die Phase des Interventionismus und der Weltpolitik kann so als New Deal Nr. 3 bezeichnet werden.

Roosevelts Hausmacht

Die politischen Kräfte8, die sich um Roosevelt wie um einen Magneten gruppierten, waren keinesfalls identisch mit der traditionellen Gefolgschaft der Demokratischen Partei. Die parteiinternen Gegner des Präsidenten waren überzeugt, für eine verfassungsmäßige repräsentative Regierung und gegen verfassungswidrige massendemokratische Tendenzen zu kämpfen. Ihre löbliche Vertrautheit mit der aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert stammenden Verfassung war jedoch ihrem Verständnis der soziologischen Umschichtungen des 20. Jahrhunderts überlegen. Die WASP (White Anglo-Saxon Protestants), deren selbstverständliche Domäne das politische Leben bis dahin gewesen war, trafen auf die zunehmende Konkurrenz der ost- und südeuropäischen, katholischen, jüdischen und farbigen Gruppen. Es kam zu Tage, daß die Minoritäten wenn nicht die Majorität, so doch den wahlentscheidenden Faktor bildeten. Ihre Unterstützung Roosevelts gab den Minoritäten einen Platz an der politischen Sonne. Seine Förderung der Minoritäten ermöglichte Roosevelt sein persönliches Regime.

Neben den ethnischen und religiösen Minoritäten leistete auch die charakterliche Minorität der Intellektuellen Roosevelt willige Gefolgschaft. Die Ausdehnung der staatlichen Tätigkeit, die Schaffung neuer Behörden ließ die Intellektuellen Verdienst, die Diskreditierung des hemdsärmeligen Unternehmertums Prestige erhoffen. Auf den Universitäten meldeten sich Studenten, die nicht mehr Business Management, sondern Brain Trust studieren wollten. Die Intellektuellen verteilten nicht nur New-Deal-Gelder, sie strichen sie auch ein. Hopkins’ NRA beschäftigte 3.000 Schriftsteller mit bisweilen recht absonderlichen Aufträgen. Die Intellektuellenhilfe verschaffte zwar Roosevelt den Rückhalt einer besonders artikulierten Gruppe, hinterließ als umstrittenster Punkt des Arbeitsbeschaffungsprogramms jedoch einen seither stets virulenten Antiintellektualismus9.

Die unbestimmte Gärung in den Volksmassen und die bestimmteren Ambitionen einzelner Gruppen waren das Fundament, auf dem Roosevelt sein persönliches Regime errichtete. Als Exponent des Wunsches nach Wechsel bediente er sich gegenüber den in der Routine verharrenden Beamten und Politikern des Mittels der Verwirrung der Kompetenzen. Die Gründung neuer Behörden mit unklarem Tätigkeitsbereich und die Ausbalancierung von Vertretern bestimmter Auffassungen in Regierungsämtern durch Vertreter gegenteiliger Auffassungen erhoben ihn bei allen Kontroversen zum obersten Schiedsrichter, der die Streitigkeiten zu schlichten (oder zu schüren) wußte. Roosevelts ständiges Umrühren der Kompetenzen und Institutionen, seine ständige Vermengung persönlicher und sachlicher Argumente, seine blitzschnellen Wechselgüsse abgebrühtester Parteitaktik und erhabener Weltmoral hätten den cleveren Typ des „New Dealers“ hervorbringen müssen, wenn es ihn nicht schon gegeben hätte.

Roosevelt wäre vielleicht ohne die New Dealer (oder radikalen Liberalen) ausgekommen, diese sicher nicht ohne ihn. Nur zögernd fanden sich die in mancherlei Richtungen aufgespalteten Liberalen10 zu gemeinsamem Wirken zusammen. Der „Brain-Trust“ des New Deal Nr. 1 war noch ein wissenschaftlicher Expertenstab, keine liberale Verbrüderung. Eher vertrat das spätere „Küchen-Kabinett“ die liberale Gesinnung, insbesondere das Trio der Ghostwriter, das in den Kriegsjahren alle Rooseveltreden verfaßte. Harry Hopkins, der „Sozialarbeiter“, Robert Sherwood, der psychoanalytisch angehauchte Dramatiker, und Samuel Rosenman, Roosevelts getreuer Eckart, waren als nächster Umgang eines Staatsmanns von Weltrang an Fragwürdigkeit kaum zu überbieten. Unersetzlich für den radikalen Liberalismus waren ferner die liberalen Minister Ikkes (Inneres), Wallace (Landwirtschaft) und Miß Perkins (Soziales). Alle anderen überflügelte jedoch bald als Protektor radikal-liberaler Kräfte der keineswegs besonders liberale, aber Roosevelt persönlich treu ergebene Morgenthau (Finanzen).

Die liberalen Berater Roosevelts, zu denen als grande dame des Liberalismus auch Roosevelts Frau Eleanor gehörte, und die liberalen Minister hatten die breiten Schultern, mit denen sie den Jungtürken des Liberalismus den Weg bahnten. Ob die einflußreichen, aber in manchen Farben schillernden Chefs die einflußärmeren, aber politisch uniformierten jungen Beamten für ihre Zwecke benutzten oder umgekehrt, kann offen bleiben. Jedenfalls sind es die Jungtürken des New Deal – in der zeitgenössischen Terminologie „Termiten“ oder „Kommissare“ genannt –, denen der Liberalismus zwar keine neue Theorie, aber den ordensähnlichen Zusammenhalt verdankt, der einen guten Teil seiner politischen Stoßkraft ausmacht.

Die liberalen Jungtürken hielten sich nicht für Theoretiker, sondern für Praktiker. Mit Debatten über Pro und Contra in Grundsatzfragen brauchten sie sich nicht lange aufzuhalten, da ihnen die Vorurteile der fortschrittlichen Tradition selbstverständliches Gemeingut waren. Sie sahen ihre Aufgabe darin, Theoreme in organisatorische Wirksamkeit umzusetzen. Die bedeutenden Werke eines der sonst nicht sehr schreibfreudigen Jungtürken, Thurman Arnolds (des späteren Leiters der Anti-Trust-Abteilung des Justizministeriums) „The Symbols of Government“ (1935) and „The Folklore of Capitalism“ (1937) wenden sich nicht nur gegen den die amerikanische Gesellschaft (damals) beherrschenden Konservativismus, sondern auch gegen die Reformer, deren Kritik an den bestehenden Zuständen zwar nicht falsch, aber unwirksam gewesen sei. Die Reformer hätten die bestehenden Organisationen durch Theorien, nicht aber durch Gegenorganisationen bekämpft, und „es ist nicht die Logik, sondern es sind die Organisationen, die die Gesellschaft regieren“. Die „Reformer“ hätten immer versucht, die Wirklichkeit der Institutionen den diesen zugrunde liegenden Idealen anzunähern. Das sei ein Mißverständnis der Funktion von Institution und Ideal. Theorien und Ideale hätten nämlich die Funktion, die Institutionen gegen Kritik abzusichern und sie auf allgemeines Vertrauen gegründet funktionieren zu lassen, ohne dabei in ihre Wirksamkeit einzugreifen. Der Erfolg einer Institution verbiete dann jedem, die ihr zugrundeliegenden Ideale anzuzweifeln. Die Weltwirtschaftskrise habe die verschwiegene Institution der Regierung durch die Wirtschaftsführer unwirksam werden lassen. Die widersprechendsten Theorien würden seitdem angeboten. Die Regierung der Wirtschaftsführer sei zwar gestürzt, aber je stärker man soziale und liberale Ideen forciere, desto stärker würden die konservativen Gegenkräfte. Man müsse daher die staatliche Intervention innerhalb der kapitalistischen Symbolik zum Erfolg führen, indem man die Regierung als ein kaufendes und verkaufendes Individuum in einer Wettbewerbsgesellschaft tarne und dabei unter der Hand große öffentliche Unternehmungen aufziehe. Moralische Skrupel seien fehl am Platze. Das Staatswesen gleiche einer Irrenanstalt, und Irrenärzte würden die Patienten auch nicht über ihre Meinung zu den Heilmethoden befragen. Worauf es allein ankomme, sei der Erfolg der Behandlung. Arnolds Werke, deren Quintessenz auch dem Godesberger Programm der SPD zugrundeliegt, wirken wie eine verspätete Rezeption des Machiavellismus durch die Liberalen. Die Liberalen sollen sich der „verschwiegenen“ Lehre aller Experten, Bürokraten und Manager bedienen, um ihren zeitweisen Sieg im New Deal Nr. 2 zu einem dauernden zu machen. Unter dem hochmütig umgeworfenen Mantel einer neuen Wissenschaftlichkeit, die an die Stelle von Theorien Realitäten setzt, sieht man jedoch auch bei Arnold die Empfindsamkeit des (neu-)liberalen Kämpen hervorschimmern, der letztlich die Symbolik des Eigennutzes durch die der Arbeit für andere ersetzen will.

1933 waren die liberalen Jungtürken mit der großen Wachablösung nach der demokratischen Machtübernahme in Washington eingezogen. Ihre Pflanzschule war das Seminar des Harvard-Professors Felix Frankfurter11 gewesen, der das Infiltrieren seiner Studenten in Regierungspositionen und eine umfangreiche Korrespondenz mit den Mächtigen der Welt derart zu seiner Lebensaufgabe machte, daß Moley in ihm den mächtigsten Mann Amerikas sah. Vorsichtigere Beobachter nannten ihn „ein Drittel bis ein Viertel von Roosevelts Ohr“ und schätzten die Zahl der von Frankfurter protegierten Beamten auf 100. Die „Frankfurter Würstchen“ massierten sich zunächst in Wallaces Landwirtschaftsministerium, wo unter der Ägide von Jerome Frank die Jungtürken Alger Hiss, Lee Pressman, John Abt und Nathan Witt (alle aus Harvard und Mitglieder kommunistischer Geheimorganisationen), Adlai Stevenson (Chicago), Thurman Arnold und Abe Fortas (Yale) wirkten. Nach einem agrarischen Richtungskampf zwischen den Vertretern des (Strukturreform-) New Deals Nr. 2 und des (Produktionseinschränkungs-) New Deals Nr. 1 wurde Frank mit seinen Anhängern „gesäubert“. Diese verteilten sich auf verschiedene andere Ministerien.

Der New Deal Nr. 2 katapultierte die Jungtürken ins Weiße Haus. Zwei Frankfurter-Schüler, Ben Cohen und Tom Corcoran, besetzten Roosevelts Vorzimmer. Sie wohnten mit anderen New Dealern in einem Haus der R-Street, das als Hauptquartier der „Scharlachjungens“ die Zielscheibe für den Zorn der Konservativen bildete. Das scheinbare Abstoppen des New Deal, das in Wirklichkeit seine Verlagerung auf die Weltpolitik bedeutete, verbreitete unter den beamteten New Dealern eine panikartige Stimmung. Sie kamen von 1937 an in regelmäßigen Treffen zusammen, um vom Reformprogramm zu retten, was noch zu retten war. Vom New Deal war nicht mehr viel zu retten. Innerhalb der Bürokratie entstand jedoch ein liberaler Sonderbund, der die amerikanische Politik im Zweiten Weltkrieg nicht gerade günstig beeinflussen sollte.

Die Anklagen, die die Ära McCarthys gegen die New Dealer erhob, tauchte diese zu Unrecht in ein „rotes“ Licht. Sie sollten des Kommunismus überführt werden, um ausgeschaltet zu werden. Ein Randaspekt ihres Wirkens wurde zum zentralen Motiv erklärt. In Wahrheit waren die liberalen Jungtürken meist weder Marxisten noch Kommunisten. Mit den letzteren teilten sie allerdings in Gestalt des „Monopolkapitals“ den Hauptgegner – und gemeinsame Feinde kitten. Die Jungtürken waren kämpferische Liberale, deren Ideologie auf den Justice Brandeis (1856–1941)12 zurückgeführt werden kann. Brandeis, der vom Industrieanwalt zum Campaigner gegen die Machtkonzentrationen in der Industrie übergewechselt war, wurde 1917 von Präsident Wilson gegen einen Sturm der Entrüstung in den Obersten Gerichtshof berufen. Kern der von ihm vertretenen Ideologie war der Kampf gegen die „bigness“, die Konzentration der Macht in Politik und Wirtschaft. Nicht der geplante sozialistische Zukunftsstaat war sein Ideal, sondern die „freie“ Versammlung unter der dörflichen Kastanie, bei der die Fragen des Gemeinwesens von gleichberechtigten Bürgern entschieden wurden. Brandeis äußerte einmal, daß man die Sowjetunion gar nicht brauche, da man ja Dänemark und Schweden habe. Sein Idealstaat lag nicht im Osten, sondern im Norden Europas, aber immerhin in Europa. Die amerikanische Gegenwart sah er bedroht von den finsteren Gewalten der industriellen Konzentration, gegen die die Anti-Trust-Bewegung einen Kampf auf Leben und Tod führte.

Dem Ausland kehrten die Liberalen den Rücken zu. Der Feind stand im eigenen Lande. In der amerikanischen Außenpolitik sahen sie den verlängerten Arm jener Öl- und Bankinteressen, denen der ganze Haß der Jungtürken galt. Der isolationistische Verzicht auf aktive Außenpolitik konnte den „ökonomischen Royalisten“ nur Abbruch tun. Die liberalen Bestseller der Mitdreißiger, Engelbrechts