9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

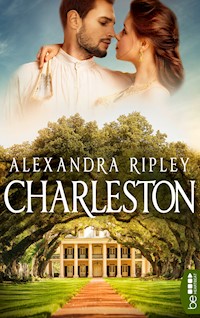

Liebe, Leidenschaft und Familienbande in einer bewegenden Südstaatensaga.

Seit Generationen lebt die reiche Familie Tradd in Charleston, einer der elegantesten, strahlendsten Städte des stolzen Südens. Aber mit dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges verblasst der alte Glanz und der Reichtum der Tradds schwindet jäh dahin. Das Schicksal stellt die blutjunge Lizzie auf eine harte Probe ...

Eine packende Familiensaga für Fans von "Vom Winde verweht".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 964

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Buch eins 1863 – 1865

1

2

3

4

5

6

Buch zwei 1865

7

8

9

10

11

12

13

14

Buch drei 1866 – 1867

15

16

17

18

19

20

21

22

Buch vier 1868 – 1875

23

24

25

26

27

28

Buch fünf 1876 – 1877

29

30

31

32

33

34

Buch sechs 1878 – 1882

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Buch sieben 1882 – 1886

44

45

46

47

48

Buch acht 1887 – 1898

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Weitere Titel der Autorin

Scarlett

Virginia

Über dieses Buch

Liebe, Leidenschaft und Familienbande in einer bewegenden Südstaatensaga.

Seit Generationen lebt die reiche Familie Tradd in Charleston, einer der elegantesten, strahlendsten Städte des stolzen Südens. Aber mit dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges verblasst der alte Glanz und der Reichtum der Tradds schwindet jäh dahin. Das Schicksal stellt die blutjunge Lizzie auf eine harte Probe ...

Eine packende Familiensaga für Fans von »Vom Winde verweht«.

Über die Autorin

Alexandra Ripley (geb. 8. Januar 1934 in Charleston, South Carolina; gest. 10. Januar 2004 in Richmond, Virginia) veröffentlichte ihren ersten Roman im Jahre 1972. Fortan schrieb sie zumeist Historienromane. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie mit ihrem Buch Scarlett bekannt, einer Fortsetzung des Romans »Vom Winde verweht« von Margaret Mitchell. Sie war dreimal verheiratet: mit Leonard Ripley, von ihm hatte sie zwei Töchter, mit Thomas Garlock und mit John Graham.

Alexandra Ripley

Charleston

Aus dem amerikanischen Englisch von Gunther Seipel

beHEARTBEAT

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Für die Originalausgabe:

Copyright © 1981 Lafayette Hill, Inc.

Titel der amerikanischenOriginalausgabe: Charleston

Originalverlag: Warner Books, New York

Für die deutschsprachige Erstausgabe:

Copyright © der deutschen Übersetzung 1991 by Heyne Verlag, München

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © Getty Images: sandr2002; Kiuikson | Axel Bueckert; © shutterstock: f11photo

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar

ISBN 978-3-7325-6884-0

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Dieses Buch istJANE CLARK TWOHYgewidmet.In dankbarer Anerkennungihrer meisterhaften Bankführung,die eines Medici würdig gewesen wäre.

Protziges, prahlerisches Charleston ...Schrecklich ist die selbst heraufbeschworene Vergeltung,die die allwissende Vorsehungfür diesen Basiliskenhort erkoren hat ...O gefallenes Babylon! ...

New Yorker Independent, Februar 1865

Wenn die Bevölkerung irgendeiner Stadt jemals das Schicksal der Ausrottung und Vertreibung verdient hat, dann die gottlose, eigensinnige, einfältige und treulose Oberklasse, die so lange die Geschicke South Carolinas bestimmte ...

Chicago Tribüne, April 1865

Buch eins1863 – 1865

1

Ruhig und verlassen lag die breite Straße in der sengenden Sonne. Kraftlos hingen in den Gärten die Blätter an den Weinstöcken und Bäumen; und auch die Vögel hatten nicht mehr die Kraft, in der schwülen, stickigen Luft zu singen.

Nur der mehrmals auf- und abschwellende Klang einer Glocke durchbrach die Stille, und eine kräftige Stimme rief aus: »Die Uhr hat vier geschlagen! Alles ist in Ordnung!«

Kurze Zeit später hörte man aus der Ferne die Hufe eines galoppierenden Pferdes. Der Wächter im Kirchturm spähte aufmerksam in die Tiefe. Ein Reiter in grauer Uniform näherte sich und ritt dann unter ihm vorbei. Es war alles in Ordnung. Er erkannte den jungen Offizier. Andrew Anson war es, der zu seinem Haus weiter unten in der Meeting Street eilte.

»8. August 1863«, schrieb Major Ellis in sein kleines Büchlein. Seine Handschrift war präzise, gefällig und gleichmäßig. »Unsere Bemühungen, unentdeckt zu bleiben, waren von Erfolg gekrönt«, marschierten die Worte in gleichen Abständen über die dünne Seite, »und wir sind darauf vorbereitet, uns gegen die aufgescheuchten Rebellen zu verteidigen, wenn sie unsere Gegenwart bemerken. Viele von ihnen werden gegen uns wenige antreten, aber wir vertrauen auf Gottes Hilfe, denn unser Kampf gilt der Gerechtigkeit. Die Perritt-Kanone, die wir vom Schiff heruntergebracht haben, ist genau auf das Zentrum des Aufstandes gerichtet. Es wird uns eine besondere Ehre sein, die arrogante Brut der Konföderisten ein für alle Mal auszurotten. Gott gebe, dass die Verwundeten sterben mögen.«

»Andrew!« Lucy Anson streckte ihrem Mann die Arme entgegen. Er küsste sie; es waren rastlose Küsse auf ihr Gesicht, auf Augen, Lippen, Haare, bis Lucy anfing, leise zu stöhnen. Dann nahm er ihre beiden Hände in die seinen und hielt sie an sein Gesicht. Andrews Augen glühten.

»Du bist so schön«, flüsterte er.

Tränen des Glücks schossen in Lucys große graue Augen. »Wie lange hast du frei?«, fragte sie. »Du hättest mir sagen sollen, dass du kommst, dann hätte ich alles fertig haben können. Nein, das nehme ich zurück. Es war eine wundervolle Überraschung!«

Sie rieb ihre Wange an seiner Brust und atmete seinen Geruch ein. Er berauschte sie. Zunächst bekam sie gar nicht mit, was Andrew sagte. Er hatte nicht frei. Er hatte sich freiwillig dazu gemeldet, eine dringende Depesche von Wilmington nach Savannah zu bringen, nur damit er durch Charleston kommen und seine Frau und sein Baby sehen konnte. Er musste sich ein frisches Pferd besorgen und sich dann sofort wieder auf den Weg machen. Vielleicht könnte er auf dem Rückweg eine Nacht bleiben ...

»Nein, das kann ich nicht ertragen!« Lucy warf ihre Arme um seinen Hals. »Es ist nicht fair! Ich lasse dich einfach nicht gehen!«

»Pst! Leise, meine Liebe. Mach es mir nicht noch schwerer.« Seine Stimme war streng. Es war die Stimme eines Soldaten.

»Ich bin ja schon still«, wisperte sie. »Komm, sieh dir deinen Sohn an.«

Little Andrew schlief in einer in ein Netz gehüllten Wiege direkt neben Lucys Bett. Es war das erste Mal, dass Andrew ihn zu Gesicht bekam. Voller Staunen schaute er auf die winzige Gestalt. »Ich glaube, ich bin der glücklichste Mann der Welt«, sagte er ruhig. Lucy schlang ihre Arme um seine Hüften.

»Ich könnte die glücklichste Frau der Welt sein«, flüsterte sie. »Halt mich fest. Oh, Liebster, es ist doch erst vier Uhr. Vor zehn wird es nicht dunkel. Du musst nicht gleich gehen.« Sie führte seine Hand an ihre Brust.

Major Ellis las, was er geschrieben hatte. Dann nickte er voller Genugtuung. Er schloss das Buch, steckte es in die Tasche seiner schweißdurchtränkten, schlammigen Kniehose und legte dann den grauen wollenen Überwurf seiner Uniform an; Handschuhe und Hut folgten. Der Major konnte in der fast tropischen Hitze kaum atmen, aber er hatte ein Gespür für historische Momente und wollte für diesen schicksalsträchtigen Tag passend gekleidet sein. Er hob sein Schwert; die Kanoniere nahmen ihre Positionen ein und entfachten das Feuer der Fackel. Ellis blickte ein letztes Mal durch seinen Feldstecher. Hinter der ruhigen, weiten Wasserfläche des Hafens glänzte die alte Stadt Charleston in der vor Hitze flimmernden Luft wie ein Trugbild. Die Fensterläden der hohen schmalen Häuser der Stadt waren als Schutz vor der Sonne geschlossen. Die pastellfarbenen Wände der Häuser sahen blass und unwirklich aus. Über den steilen ziegelgedeckten Dächern mit ihren Kaminen erhob sich der zart wirkende Turm der St.-Michaels-Kirche. Vor dem Hintergrund sich auftürmender, eine Abkühlung der schwülen Luft versprechender heller Gewitterwolken wirkte er wie ein blendend weißer Pfeil.

Auf diesen Turm hatte es der Major abgesehen. Mit einer kurzen, zackigen Bewegung senkte er sein Schwert zum Zeichen des Feuers.

Die Kanonenkugel war von mattschwarzer Farbe. Sie stieg über die weite Wasserfläche hoch wie ein Aasgeier, hing einen Augenblick lang bewegungslos am höchsten Punkt ihrer Bahn und fiel dann träge auf die Stadt zu. Es war sechzehn Uhr zwölf.

Der Schuss ging zu weit. Die Kugel klatschte in den morastigen Küstenstreifen, der die Stadt im Westen begrenzte, und wurde vom dicken, blauschwarzen Schlick der Ebbe verschluckt. Major Ellis fluchte und stellte neue Berechnungen an.

Im Glockenturm der St.-Michaels-Kirche rieb sich Edward Perkins die Augen. Seit fast zwanzig Jahren hielt er jeden Tag Wache, und er ging davon aus, dies noch mindestens zwanzig weitere Jahre lang zu tun. Mit achtunddreißig Jahren waren seine Augen »schärfer als die eines Adlers«, wie es der Mercury in einem Bericht über ihn formuliert hatte. Seine Hauptaufgabe war es, nach Rauch Ausschau zu halten, nicht nach dem dünnen weißen Rauch, der fortwährend aus den Schornsteinen der Küchengebäude aufstieg, sondern nach den dunklen Rauchwolken, die auf einen Brand hinwiesen. Seit ihrer Gründung im Jahre 1670 war die bevölkerte Altstadt fünfmal durch Feuer zerstört worden. Die Bewohner hatten das gut in Erinnerung, der Schreck saß ihnen noch immer tief in den Knochen. Aber mit ununterbrochen über sie wachenden Adleraugen und den beiden leuchtend roten Pumpenwagen in der Feuerwache nahe den Hafenanlagen konnten die Einwohner von Charleston an den heißen Sommernachmittagen hinter den verschlossenen Fensterläden ihrer Häuser sicher vor sich hin dösen.

Da war sie wieder! Noch eine! Edward Perkins blickte angestrengt nach vorne, beschattete seine Augen mit der Hand. Der dunkle Fleck erhob sich von James Island aus, wurde größer, als er die Wasserfläche überquerte. Als er zu fallen begann, rannte Edward Perkins stolpernd zu dem dicken, verknoteten Seil, das von der größten Glocke des Kirchturms herabhing. Seine dünnen Arme spannten sich an, als er an dem Seil zu ziehen begann; sie streckten sich wieder, als die riesige Bronzeglocke zurückschwang und ihn fast von der Plattform hob. Das dumpfe Dröhnen der Alarmglocke erscholl über der Stadt.

Mary Ashley Tradd hatte »eine kleine Unterredung« mit ihrem zehnjährigen Sohn Stuart. Diese verlief nicht gerade in ihrem Sinne. Als Stuarts Vater und sein älterer Bruder Pinckney Anfang des Krieges nach Virginia gingen, sagten sie ihm, er sei nun der einzige Mann im Haus. Stuart legte das so aus, dass er meinte, er könnte nun alle Entscheidungen selber treffen, ohne seine Mutter um Erlaubnis zu bitten oder sie um ihre Meinung zu fragen.

Mary starrte auf Stuarts störrisches, mit Sommersprossen gesprenkeltes Gesicht und war verzweifelt. Er war wie eine Miniaturausgabe seines Vaters Anson Tradd. Sogar sein Haar ist widerspenstig, dachte sie. Insgeheim hatte sie dieses drahtige, kupferfarbene Haar der Tradd-Familie immer gehasst und gehofft, dass ihre Kinder so wie sie aussehen würden. Nicht eines von ihnen, stöhnte sie innerlich. Sie hätten ebenso gut gar nicht meine Kinder sein können. Sie sehen aus wie Anson. Sogar die kleine Lizzie. Sie sind so rücksichtslos und störrisch wie Anson und sie hören auf nichts und niemanden außer auf ihn. Doch Anson ist tot und begraben, weil er aus reiner Dickschädeligkeit einen Auftrag für die Kavallerie ausführen musste, und ich stehe jetzt ganz alleine da mit einem Haufen nichtsnutziger Bediensteter und widerborstiger Kinder und keinem, der mir hilft. Ihre großen dunklen Augen wurden langsam feucht vor Tränen, und ihre kleine rundliche Hand hob sich, um die Morgenbrosche zu berühren, die sie angelegt hatte. Stuart bewegte unruhig seine Füße. Wie Männer jedes Alters konnte er mit einer weinenden Frau überhaupt nicht umgehen. Als die Alarmglocke erscholl, sprang er erleichtert auf seine Füße.

»Ein Hurrikan!«, rief er erfreut aus.

»Feuer!« Marys Stimme war ein erschreckter Aufschrei.

Sie stürzten auf den langen, von Säulen gestützten überdachten Balkon im zweiten Stock, der sich über die ganze Länge des Gebäudes zog.

Auf der anderen Seite der Meeting Street hob Andrew Anson seinen Kopf. »Was ist das?«

»Nichts, Liebling«, murmelte Lucy, »nur der alte Ed Perkins, der wieder einmal denkt, er sieht ein Feuer.« Sie griff nach Andrews dickem Haar, suchte und fand seinen Mund, damit er mit dem ihren verschmolz.

Überall in der Stadt öffneten sich die Fensterläden, und Köpfe wurden herausgestreckt. Die Menschen sogen prüfend die Luft ein und schauten zum Himmel hinauf. Es gab nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Die Fensterläden schlossen sich wieder.

Nicht so in der Meeting Street. Die Kanonenkugel war in einem der ummauerten Gärten eingeschlagen und hatte eine riesige Magnolie zerschmettert. Die großen Blätter trieben über den halben Häuserblock hinweg und trudelten in großen Spiralen durch die Luft, mal dunkelgrün, mal hellbraun, je nachdem, ob ihre Ober- oder Unterseiten zu sehen waren.

»Was in aller Welt ...?« Mary Tradd klammerte sich am Ärmel ihres Sohnes fest. Auf der ganzen Straße strömten Frauen und alte Männer ins Freie und füllten die überdachten Balkone. Unter ihnen öffneten sich die Haustüren. Bedienstete eilten auf den glatten Granitblöcken der Gehsteige hin und her und auf die gerundeten Pflastersteine der Straße. Sie waren hinausgeschickt worden, um zu erkunden, was vor sich gehe. »Stuart, sag Elias, er soll gehen und nachschauen, was passiert ist.«

»Ich gehe, Mama.«

»Nein, das wirst du nicht tun. Schick Elias hinaus!«

Aber Stuart war schon weg.

Auf James Island nahm Major Ellis seinen Feldstecher von den Augen und lächelte seit Wochen das erste Mal. »Die hat fast gereicht, Jungs! Ein bisschen mehr Pulver hinter die nächste, und wir blasen von diesem Kirchturm einfach die Spitze herunter.« Eine Kugel pfiff ihm um die Ohren, und instinktiv duckte er sich. Die Kämpfe waren an den Wällen entbrannt, die seine Männer rings um den Standort des in einer Vertiefung stehenden Geschützes aufgeschüttet hatten. Der Major lauschte gespannt. Hinter dem scharfen Krachen des Gewehrfeuers konnte er das dumpfe Dröhnen der Schiffskanonen vernehmen. Wie gut, dass uns der Admiral zu Hilfe kommt, dachte er. Solange er Fort Johnson ständig unter Beschuss nimmt, können die Aufständischen nicht zu viele ihrer Männer auf uns loslassen!

Auf der Feuerwache riefen die Zugführer den Feuerwehrleuten, die gerade die Pferde hochzerrten und die Ausrüstung auf den Pumpenwagen überprüften, ihre Befehle zu.

Der jüngste von ihnen ritt auf dem schnellsten Pferd zur St.-Michaels-Kirche. »Wo brennt’s?«, schrie er. Edward Perkins gestikulierte wild mit den Armen und eilte zu seinem Seil zurück. Der junge Bursche wiederholte seinen Ruf. Als er abermals keine Antwort bekam, glitt er vom Pferd herab und rannte durch die enge Türöffnung auf die schmale eiserne Wendeltreppe zu.

Weiter unten auf der Meeting Street war es zu einem Menschenauflauf gekommen. Die Leute drängten sich vor einem großen schmiedeeisernen Tor mit verschlungenen Mustern zusammen und spähten durch die Arabesken hindurch. »Das muss wohl ein Blitz gewesen sein«, meinten die vorne Stehenden und verteidigten ihre Plätze gegen den Druck der weiter hinten Stehenden. Hinter dem Tor war die zierliche Geometrie des Gartens fast intakt geblieben. Kleine Fußwege aus blassrosa Ziegelsteinen überkreuzten sich so, dass fünf Rauten entstanden. Dieses Muster wiederholte sich an der hinteren Mauer des Gartens in der Gitterwand, an der junge Pfirsichbäume angebunden waren. Späte Sommerrosen wuchsen dichtgedrängt auf den erhobenen Beeten an der Südbegrenzung.

In den vier Ecken lagen die rautenförmigen Rasenflächen. Eine riesige Magnolie erhob sich im Zentrum jeder dieser Rauten. Nur auf einer Fläche war lediglich ein zerborstener Stumpf übrig geblieben, mit riesigen Holzstücken um ihn herum verstreut, von denen sich einige über zerknickte Hecken hinweg bis auf die Fußwege verteilt hatten. Das Dröhnen der Alarmglocke war immer noch zu hören, aber in der Stadt konnte man sich keinen Reim darauf machen. In etlichen Häusern weckte die Glocke die Kinder, die mit ihrem Geschrei den allgemeinen Lärm verstärkten. In anderen Gebäuden kehrten die Menschen an die Fenster zurück, um erneut nach der Ursache des Ganzen Ausschau zu halten.

Man konnte nichts sehen. Auf James Island wurden die Männer von Major Ellis seitens der angreifenden Konföderisten unter starken Beschuss genommen. Einer der Kanoniere war erschossen worden. Er fiel in die Öffnung des Schutzwalles; deshalb wurde alles so lange unterbrochen, bis er weggetragen werden konnte. Schließlich nahm ein eingeschüchterter Ersatzmann seine Stellung ein. Das Gesicht des Majors sah aus, als stünde er kurz vor einem Schlaganfall. »Feuer!«, rief er.

Während die Kugel noch in der Luft war, wurde die kleine alte Stadt lebendig. Der junge Feuerwehrmann stolperte brüllend durch die Seitentür der St.-Michaels-Kirche nach außen. »Yankees!«, schrie er aus Leibeskräften. »Yankee-Geschosse!« Seine Stimme wurde vom Dröhnen der Glocke übertönt. Er rannte auf die Menge zu, die sich ziellos vom Gartentor wegbewegte. Sein Verhalten erregte die Aufmerksamkeit aller Anwesenden. »Yankees«, keuchte er und zeigte nach oben. Dann eilte er davon, um die Nachricht weiterzugeben.

Einige Burschen in der Menge blickten so rechtzeitig nach oben, dass sie die Kanonenkugel sahen, die kurz danach in einen Stall auf der Church Street einen Gebäudeblock weiter im Osten einschlug. Sie hüpften halb erschreckt, halb wild vor der ganzen Aufregung von einem Bein aufs andere. »Yankees«, heulten sie auf. Innerhalb von Sekunden schnappte jemand in der Menge das Wort auf und gab die Nachricht mit einigen Ausschmückungen versehen weiter. »Die Yankees kommen, sie sind schon hinter den Befestigungen!« Die Menschen stoben in alle Richtungen auseinander, stießen zusammen, drängten sich und schrien durcheinander.

Eines der Zugpferde im Stall der Church Street litt an einer Kolik. Der Pferdeknecht hatte damit begonnen, einen warmen Brei fertigzumachen, als die Kanonenkugel das ziegelgedeckte Dach durchschlug. Die winzige Flamme unter dem Kessel wurde durch den plötzlichen Luftzug zu einer Feuerzunge, die sich in Windeseile durch das frisch gestreute Stroh auf dem Boden des Stalles fraß. Voller Panik scheuten die Pferde und stießen verzweifelt gegen die Türen der Stallungen. Doch sie waren fest angebunden, und der Knecht konnte sie nicht befreien; er war von dem Geschoss in den Kopf getroffen worden.

Das herzzerreißende Gebrüll der verbrennenden Pferde rief das Gesinde herbei, aber es war bereits zu spät. Das Feuer brach in großen Flammen durch jede Tür und jedes Fenster der Ställe. Ganze Klumpen brennenden Strohs schossen durch die Öffnung im Dach nach oben, wurden über die ganze Straße getragen und regneten auf die Leute herab, die aus ihren Häusern geeilt waren, als sie den fürchterlichen Lärm hörten.

Der beißende Geruch brennenden Holzes wurde vom ekelerregenden Gestank verkohlten Fleisches überlagert. Er hing schwer in der Luft der engen Gassen und wurde durch den wallenden Qualm nach unten gedrückt. Das Wiehern der erschreckten Pferde übertönte alles andere. Stalljungen versuchten, die Pferde heraus in Sicherheit zu bringen, aber die aufgescheuchten Tiere kämpften gegen die Seile an; gefährlich schlugen ihre Hufe durch die Luft.

»Wo bleibt nur der verfluchte Pumpenwagen?«, bellte ein weißbärtiger Mann aus einem Toreingang. »Wofür bezahle ich diese Feuerwehr überhaupt?«

Am Pumpenwagen war alles festgezurrt, das Pferdegespann bewegte sich unruhig im Geschirr, bereit zum Aufbruch. Der Junge jedoch, der losgezogen war, um zu erfahren, wo das Feuer ausgebrochen war – bevor es überhaupt ein Feuer gab –, war noch eine halbe Meile entfernt. Er ritt durch die Straßen und rief jedem, der längs seines Weges in den Fenstern auftauchte, zu: »Yankees!«

Hinter ihm blieb eine Woge der Panik zurück. Schwarze und weiße Menschen schossen aus ihren Häusern, riefen dem verschwindenden Reiter hinterher und fragten sich, als dieser nicht antwortete, schließlich gegenseitig.

Das Feuer dehnte sich weiter aus. Die Pumpenmannschaft, die in der aufgeschreckten Menge nicht vorankam, konnte nicht bis zum Brand vordringen. »Stuart!« Mary Tradd lehnte sich über das Geländer ihres überdachten Balkons und suchte in dem Durcheinander unter ihr nach dem hellen Haarschopf ihres Sohnes. »Stuart!« Hinter ihr wand sich die dreijährige Lizzie im unbarmherzigen Griff ihrer Amme Georgina. Das Kind war aus seinem Nickerchen erwacht und durch den ungewöhnlichen Aufruhr erschreckt. Als es zu weinen anfing, zog Georgina es an ihren kissenähnlichen Busen.

Ein allgemeines Wehklagen erhob sich aus dem Mob in der Meeting Street. Alle Gesichter wandten sich nach oben, um nach der schwarzen Kugel Ausschau zu halten, die in diesem Augenblick auf die Menge herabfiel. Kreischend stoben die Menschen auseinander. Das Geschoss durchfurchte das Pflaster und kam zwischen den grauen Halbkugeln der Pflastersteine als breitere, dunklere Masse zum Stillstand.

Andrew Anson stolperte fast darüber, als er aus seinem Haus stürmte. Er versuchte, eines der vorüberhastenden, wimmernden schwarzen Mädchen festzuhalten. Diese drängten ihn jedoch nur heftig zur Seite. Andrew stürzte sich in die Menge.

Auf der anderen Straßenseite vergaß Mary Tradd einen Moment lang ihre Furcht. »Ich wusste nicht, dass Andrew Anson zu Hause ist«, sagte sie zu Georgina. »Du erinnerst dich doch an Andrew? Sein Vater ist ein entfernter Verwandter von Mr. Tradd. Als Andrew Lucy Madison heiratete, war auch Pinckney ein sehr gefragter Hochzeitskandidat.« Im Haus gegenüber erschien Lucy auf der Veranda des Obergeschosses. Sie trug einen zerknitterten Morgenrock. Mary kicherte und verdrehte ihre Augen. Sie warf Georgina einen bezeichnenden Blick zu; die Amme zeigte jedoch keine Reaktion. Dann winkte Mary Lucy zu. Diese reagierte jedoch ebenfalls nicht, sie ließ Andrew nicht aus den Augen.

Ein lautes Grummeln erfüllte die Luft. Jeder schaute hoch. Der Himmel wurde vom dicken, abscheulichen Qualm des einen Gebäudeblock entfernt wütenden Feuers verdunkelt. Keiner konnte die Blitze sehen. Sie hörten Artilleriefeuer, das sich mit dem Donnergrollen vermischte.

Mary Tradd ging wütend auf der Veranda hin und her und fragte laut: »Wo steckt dieser Stuart?« Da erschien er plötzlich. Der Junge tänzelte die Mauer über dem Fahrweg entlang, sah seine Mutter und grinste. Seine Zähne blitzten hell in seinem rußgeschwärzten Gesicht. »Blinder Alarm, Mama«, rief er fröhlich, »die Yankees sind überhaupt nicht durchgebrochen. Sie haben lediglich eine einzige Kanone auf James Island, und die werden sie nicht lange behalten.« Er hielt sich mit seitlich ausgestreckten Armen im Gleichgewicht, als er die ganze Länge der Mauer in Richtung Meeting Street entlanglief. Dann setzte er sich hin, ließ seine Beine baumeln und rief die Neuigkeit den unter ihm hin und her huschenden Menschen zu.

»Was ist denn mit dem Feuer?«, schrie Lucy Anson von der ganzen Seite der Straße herunter. »Stuart! He, sieh mich an! Was ist denn mit dem Feuer?«

»Oh, hallo, Lucy! Wie geht’s?«

»Das Feuer, Stuart!«

»Es ist wundervoll. Ich war drüben. Junge, Junge! Die Funken schießen hoch wie am 4. Juli. Aber die Pumpenwagen sind jetzt durchgekommen. Sie werden es bald gelöscht haben.« Stuart war offensichtlich enttäuscht.

Lucy lockerte ihren Griff um das Balkongeländer. Da siehst du es, sagte sie sich. Du Dummerchen, da hast du dich wegen nichts so aufgeregt. Andrew wird nicht von irgendwelchen Yankees gefangen genommen. Seine kostbare Depesche ist in Sicherheit, und er wird sich sogar kaum verspäten. Und selbst wenn er zu spät kommt, bringt er mehr Neuigkeiten mit als nur diese alten Papiere. Er kann ihnen alles über diese Kanone erzählen, die die Yankees im Sumpf aufgestellt haben. Es würde sich sicherlich lohnen, darauf eine Stunde länger zu warten.

Sie schaute verächtlich auf das aufgeregte Getümmel auf der Straße hinunter. Alle ignorierten Stuarts Rufe. Gänse, dachte sie. Ziellos hin und her zu laufen! Sie sollten einfach nach Hause gehen, wo sie hingehörten! Dann erspähte sie Andrew, der einen halben Häuserblock entfernt war. Er war auf dem Heimweg und drängte die Leute zur Seite. Lucys Hände überprüften den Sitz ihrer Frisur und arrangierten die zerzausten Locken um ihr lächelndes Gesicht.

Als Andrew nahe war, formte er seine Hände zu einem Sprachrohr und rief: »Sorgt euch nicht, alles in Ordnung!«

Lucy nickte bestätigend.

Die Leute in seiner Nähe hielten an und kamen fragend näher. Seine Uniform sprach für seine Glaubwürdigkeit. Andrew wurde zum Mittelpunkt einer kleinen und schließlich größeren Gruppe, die sich bald darauf auflöste. Die Leute schüttelten erleichtert die Köpfe und bereuten und schämten sich ihrer Panik. Ein Donnerschlag war zu hören. Plötzlich strömte in tropischer Stärke der Regen herab. Die davonstrebenden Leute begannen heimwärts zu laufen.

Auch Andrew tat dies. Lucy, die vom Dach der Veranda vor dem Regen geschützt war, lachte, als sie ihn auf eine Baumgruppe zurennen sah, die den Gehsteig säumte und Schutz bot. Die Kanonenkugel sah sie nicht. Sie fiel unbeobachtet von den sich zerstreuenden und vor dem Regen fliehenden Menschen als schwarze Kugel vor dem plötzlich dunklen Hintergrund des Himmels nach unten.

Mit einem peitschenden, krachenden Schlag landete sie auf dem von Marmorsäulen getragenen Portikus über dem Eingang des Hauses der Familie Clay. Lucy blickte für einen Augenblick von Andrew weg. Sie hatte Angst vor den Blitzen. Splitter aus weißem Marmor wurden in die Luft geschleudert, sie wirkten wie ein Halo über dem Türeingang unter dem Säulendach. Dann, langsam und scheinbar wie in Zeitlupe, bewegten sich die beiden dorischen Säulen voneinander weg. »Nein«, schrie Lucy, »Andrew!«

Sein Kopf war gegen den Regen nach unten geneigt. Andrew schaute im Laufen hoch zu seiner Frau. Er fühlte den Schatten der Säule mehr, als dass er ihn sah, und versuchte, schneller zu laufen, aber ein übermächtiges Gewicht traf ihn im Rücken, schleuderte ihn vorwärts. Dann lag er mit dem Gesicht in einer Pfütze. Er versuchte, sich wegzurollen, konnte sich aber nicht mehr bewegen.

Als die ersten schweren Tropfen herunterprasselten, hatte Georgina im Innern des Hauses auf Lizzie und ihre Mutter Acht gegeben. Stuart, der die ganze Aufregung genoss, saß schutzlos draußen im Regen und wirkte wie ein lachender rothaariger Pan. Als die Säule auf Andrew fiel, gefror sein freudiger Gesichtsausdruck. Er sprang auf die Erde und hetzte zur Gasse, die zwischen den Häusern hindurch zur Church Street führte. Dr. Perigru war erst kurz vorher dort eingetroffen und behandelte die Verbrennungen der Feuerwehrleute.

Stuart eilte bald mit dem Doktor zurück. Der alte Mann schnaufte vor Anstrengung von dem kurzen, schnellen Lauf. Lucy saß in der Pfütze mit Andrews Kopf auf ihrem Schoß. Ihr Körper, den sie über ihn gebeugt hatte, schützte ihn vor dem schlimmsten Regen. Zu seinen Füßen banden die Männer Seile um die Marmorsäule, die über seinen Beinen lag. Es waren die Bediensteten aus den Nachbarhäusern, die von Andrews Butler Jeremias angeleitet wurden. Auf Jeremias Gesicht vermischten sich Tränen mit dem Regen.

Dr. Perigru hörte Andrews Puls ab und schaute aufmerksam in sein aschfahles Gesicht. »Hast du große Schmerzen, mein Junge?«

Andrew schüttelte den Kopf und versuchte zu lächeln. »Ich bin ganz schön erschrocken.«

»Bei uns bist du in guten Händen.« Der Doktor erhob sich, um zu überwachen, wie die Säule angehoben wurde.

»Oh, Andrew, dass du so leiden musst! Tut es sehr weh?«

»Nein, meine Liebe, wirklich nicht. Ich bin fürchterlich nass, das ist alles. Du bist es auch. Du solltest bei diesem Regen nicht draußen sein.«

Ein lautes Schluchzen erschütterte Lucys Körper. Sie drehte ihr Gesicht zur Seite.

»Still jetzt, weine nicht. Willst du, dass ich dir etwas Lustiges erzähle?«

Lucy schluckte, holte tief Luft. Sie nickte.

Dr. Perigrus Stimme war gedämpft, aber deutlich. »Ich zähle jetzt. Wenn ich drei sage, dann zieht diese Seile hoch. Ich meine, richtig hoch! Zerrt nicht an ihnen herum.«

Andrew hielt Lucys Hand fester. »Ich wette, du weißt nicht, wie sie diese Kanone nennen«, sagte er. »Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber es ist typischer Soldatenhumor. Sie nennen sie Sumpfengel.«

»Drei!«

Andrew und Lucy klammerten sich aneinander.

Dr. Perigrus Kopf erschien über ihnen. »Es hätte schlimmer kommen können, mein Junge.« Unmissverständlich war die Erleichterung in seiner Stimme zu hören. Lucy fühlte sich, als ob ihr Herz aus einem Schraubstock befreit worden wäre. »Nun, es kann noch höllisch wehtun, wenn wir dich bewegen – tut mir leid, Lucy. Schrei nur, wenn es so ist. Es gibt jetzt keinen Grund, den Helden zu spielen.« Der alte Mann kniete neben Andrews Kopf nieder. Er legte seinen Arm unter dessen Schultern und hob ihn hoch, so hoch, dass Lucy entlastet war. »Geh ins Haus, Lucy, und bereite irgendeine heiße Suppe zu. Hol auch den Brandy! Dein Mann und ich werden ihn gleich nötig haben.«

»Jeremias, du unterstützt ihn in der Mitte«, befahl er weiter, »und du, Jubilo, hältst seine Beine. Wenn ich hoch sage, dann hebt ihn sanft und gleichmäßig hoch! ... Hoch! ... Tragt ihn ins Haus! Geht es, Andrew?«

»Doktor, ich spüre nichts, überhaupt nichts.«

Auf James Island stapfte Major Ellis wütend durch das Wasser, das sich im Mittelpunkt der Vertiefung angesammelt hatte. »Verdammter Regen! Mit nassem Pulver können wir gar nichts ausrichten. Haltet uns bloß diese Rebellen vom Hals, Jungs, dann versuchen wir es morgen noch einmal. Ein einziges erbärmliches Feuer! Verdammt noch mal! Wir haben ihnen überhaupt keinen richtigen Schaden zugefügt.« Hinter dem Hafen beleuchtete ein Blitz den Turm der St.-Michaels-Kirche.

»Verflucht seien sie alle miteinander!«, schimpfte der Major.

2

Bei Tagesanbruch begann der Beschuss mit dem Sumpfengel von neuem. Jetzt war die Stadt jedoch darauf vorbereitet. Den ganzen Abend lang waren die Offiziere der Konföderierten von Haus zu Haus gegangen, hatten die Bewohner beruhigt und ihnen Ratschläge gegeben, wie sie sich gegen Feuer und herabfallendes Holz schützen konnten. Als der Beschuss wieder begann, wurde er verärgert und mit Neugier, aber ohne Panik aufgenommen. Die Balkone und Dächer füllten sich bald mit Menschen, die beobachteten, wie eine massive Eisenkugel nach der anderen aufstieg, in der Luft zu stehen schien und dann irgendwo in der Nähe der St.-Michaels-Kirche einschlug. Als am Vormittag der überlastete Sumpfengel beim siebenunddreißigsten Abschuss explodierte, konnten alle Zuschauer das blendende Licht sehen. Der Explosionsdonner rollte über das Wasser auf die Stadt zu, wo er vom Jubel der Massen zurückgeworfen wurde.

Nur eine Stunde später eilten die vertrauten Gestalten der Hausjungen der Familie Brewton mit ihren rotschwarz gestreiften Westen überall in der Stadt herum. In der fast unleserlichen Handschrift Sally Brewtons war quer über das Papier der von ihnen verteilten Botschaften gekritzelt: »Tee im Freien, im Salon um vier Uhr, bitte kommt!«

Sally Brewton war eine kleinwüchsige Frau Mitte Dreißig. Sie hatte die Figur eines Knaben und ein winziges, affenartiges Gesicht. Ihre funkelnden Augen und ihre unerschütterliche gute Laune waren es gewesen, die Miles Brewtons Herz gewonnen hatten, nachdem jede bedeutende Schönheit der Stadt dies versucht hatte und damit gescheitert war. Auf ihren späteren weiten Reisen nach Europa, Asien und Afrika hatte Sally jeden, der ihr begegnete, für sich eingenommen. Ihre Partys wurden wegen des besonderen Flairs, den die Gastgeberin verbreitete, gerühmt. Voller Bewunderung wurde sie als »Original« bezeichnet. Jede Frau in Charleston, die nicht gerade Trauer trug, machte sich kurz vor vier Uhr auf den Weg zum Haus der Brewtons und war neugierig auf das Neueste von Sally. Die ganze King Street war mehrere Häuserblöcke weit von Kutschen und Einspännern verstopft. Einem Gespann nach dem anderen entstiegen die Fahrgäste, deren Vorfreude durch diese Verzögerungen nur noch weiter erhöht wurde.

Sallys Gäste wurden nicht enttäuscht. Als die den ungemein schönen Salon aus dem 18. Jahrhundert betraten, hatte Sally hinter einem großen Teetisch in der Mitte des Raumes Platz genommen. Wie ein heller Scheinwerfer fiel das Sonnenlicht durch eine Öffnung in der Decke auf sie. Es hüllte sie in strahlenden Glanz, wurde vom georgianischen Teeservice aus Silber zurückgeworfen und tanzte in den glitzernden Prismen des Kristalllüsters, der in gefährlicher Nähe des Loches hing. Sally trug ein weißes Batistkleid, um die Wirkung des Sonnenlichtes noch zu erhöhen. Das Licht schien sich in den weiten Rockfalten zu sammeln. Ihre winzigen Füße, auf die sie besonders stolz war, fielen in ihren roten Satinpantoffeln mit den diamantbesetzten Schnallen besonders ins Auge. Sie ruhten nebeneinander auf der dunklen Wölbung der Kanonenkugel, die sich in das Parkett unter dem Tisch eingegraben hatte.

»Herein«, rief Sally jedem Gast zu, der in der Tür erschien. »Wir wollen diesen historischen Moment feiern. Ich fand Geschichte mit den ewigen Wiederholungen schon immer etwas langweilig. Jetzt wird es allmählich interessanter.«

Die Damen freuten sich sehr, bewunderten Sally und lachten. Jeder wusste, dass im Unabhängigkeitskrieg ein britisches Geschoss ins Haus der Brewtons eingeschlagen war und den Kristalllüster aus Waterford, einen der Schätze, die dieses Haus beherbergte, nur knapp verfehlt hatte. Das Geschoss der Yankees war exakt der Bahn seines Vorgängers gefolgt.

Jeder, der bei Sally Brewton beim Tee zu Gast gewesen war, ging in besserer Stimmung als vorher nach Hause. So gut hatte man sich schon lange nicht mehr gefühlt. Sallys gute Laune war immer ansteckend, aber die Party hatte noch eine tiefere und länger anhaltende Wirkung. Jeder der Anwesenden war entweder direkt mit einer der Familien in Charleston verwandt, die sich vor der Revolution in der Stadt niedergelassen hatten, oder hatte in sie eingeheiratet. Alle kannten sie die ganzen Episoden aus der Familiengeschichte, die wie das Familiensilber und die Porträts von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Es war gut, daran erinnert zu werden, dass Charleston schon einmal belagert worden war. Die Stadt war sogar eingenommen und besetzt worden, das alte Leben hatte sich wieder eingestellt. Die Stadt hatte zu allen Zeiten unentwegt ihr äußerst zivilisiertes, individualistisches Menuett getanzt, und ihre Bewohner mussten dabei lediglich einige Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Man brauchte sich wirklich keine Sorgen zu machen. Auch dieser Krieg würde eines Tages vorbei sein. Das Haus der Brewtons und die ganzen anderen beschädigten Häuser würden an der einen oder anderen Stelle ausgebessert werden müssen, aber schon ein paar Jahre später würde man das nicht mehr erkennen können.

Sallys rote Pantoffeln besiegten ein ganzes Regiment.

In den folgenden Monaten hatten die Bewohner Charlestons jede Form von Beruhigung, derer sie habhaft werden konnten, bitter nötig. Die Atempause nach der Explosion des Sumpfengels war nur kurz. Nachdem die Yankees die Verwundbarkeit der Inseln, die den Hafen umgaben, entdeckt hatten, brachten die Streitkräfte der Unionsstaaten ihre Kanonen auf einer Insel nach der anderen in Stellung. James, Johns, Yonges, Wadmalaw, Folly – jede Insel wurde zu einer Bedrohung für die Stadt. Neuere Kanonenkugeln, die beim Aufschlag explodierten, ersetzten bald die eisernen Geschosse des Sumpfengels. Später kamen noch Granaten dazu, die eine hundertmal größere Schadenswirkung hatten als alles, was Charleston bis dahin kennen gelernt hatte.

Die modernen Kanonen hatten auch eine größere Reichweite. Die Familien zogen weiter in die Oberstadt hinein, noch hinter die Broad Street, um dem Bombardement zu entgehen. Dann mussten sie noch weiter wegziehen, bis hinter Calhoun. Einige zogen ganz in die Städte des Landesinneren, wo sie Freunde oder Verwandte hatten, die sie aufnahmen. Ende November drängte sich jeder, der noch in Charleston geblieben war, im nördlichen Randbereich der Stadt auf einem Areal von etwa einer Viertelmeile zusammen. Der größte Teil Charlestons war verlassen und den Tag und Nacht herabheulenden Geschossen ausgeliefert.

Andrews imposante Mutter Emma schickte ihre Kutsche herüber, um ihren Sohn einen Tag nach seinem Unfall »nach Hause« zu holen. Lucy ließ man zurück; sie folgte mit ihrem eigenen Einspänner mit Baby und Amme. Emma verwandelte ihr großes Haus in der Charlotte Street in ein Krankenzimmer. Die rechte Pflege, meinte sie, würde ihn schon heilen und die Funktionstüchtigkeit seiner Beine wiederherstellen. Als der Exodus aus der Unterstadt begann, weigerte sie sich, irgendeinen ihrer zahlreichen Verwandten aufzunehmen. Sie wies sogar die Familie ihres Bruders ab. Andrew brauchte Ruhe und Frieden.

Ihr nächster Nachbar, Julia Ashley, konnte sich nicht auf diese Art herausreden. Julia war eine ältere Jungfer Mitte vierzig. Sie lebte allein in dem großen Ziegelgebäude, das sie geerbt hatte, als ihr bewunderter Vater vor zehn Jahren gestorben war. Seit diesem Tag trug sie Trauerkleidung. Julia hatte keine Brüder. Ihre einzige Schwester war Mary Tradd, acht Jahre jünger und in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil von ihr.

Mary war die hübschere von beiden, zierlich, rundlich, weiblich, mit langem, lockigem dunklen Haar und großen blauen Augen. Seit sie ihren Einstand gegeben hatte, war das Haus bis zu dem Tag, als sie Anson Tradd aus den vielen Bewerbern auswählte, von ihren Schönlingen bevölkert gewesen. Das Gebäude hatte auch Marys Lachen, ihre Freudenschreie und ihre Tränenausbrüche erlebt. Für Julia, die sich verbittert auf eine Zukunft allein eingestellt hatte, waren diese beiden Jahre ganz mit Marys Romanzen angefüllt und die reine Agonie.

Nachdem Mary in ihr eigenes Haus gezogen war, war Julia das erste Mal auf sich gestellt. Ohne den ständigen Vergleich mit Marys Weichheit wirkten Julias großer dünner Körper und die derben knochigen Gesichtszüge durchaus ansehnlich. Ihre ruhigen, sparsamen Kommentare konnte man sich anhören und schätzen lernen. Sie schuf sich ihren eigenen Freundeskreis, der an Literatur, Naturwissenschaft und Naturgeschichte sein Interesse hatte; sie reiste, sie unterstützte das Sinfonieorchester und bekam den besten Platz im Theater. Als sie vierzig wurde, war Julia eine Person, die sich deutlich von allen anderen unterschied, und darüber hinaus eine recht glückliche Frau.

Jetzt wurden Julias geordnete Verhältnisse durch die lärmende Ankunft ihrer Schwester, deren Kinder und der Dienerschaft ihrer Schwester durcheinandergebracht. Mary öffnete die staubbedeckten Zimmer auf der dritten Etage für Lizzie, Stuart und Georgina, zog in ihr altes Zimmer zurück und beherrschte das Haus wie eh und je. Julia bekam Migräne.

In der ganzen Nachbarschaft öffneten auch andere Familien ihre verschlossenen Räume und arrangierten sich, aber für die meisten war das leicht, ja sogar normal. Weihnachten rückte näher, und man hatte in dieser Zeit immer das Haus voller Gäste gehabt.

Charleston war eine gesellige Stadt. Die Menschen erfreuten sich an einem konstanten Reigen großer und kleiner Festivitäten. Von Weihnachten bis Ende Januar wurde am meisten geboten. In normalen Jahren wurden Konzerte mit Orchestern aus London organisiert, Schauspiele von auswärtigen Ensembles mit weltbekannter Besetzung im Theater in der Dock Street aufgeführt, vollendete Bälle und Gala-Diners an drei oder vier Nächten der Woche abgehalten. Im Januar gab es Aufregendes im luxuriösen Klubhaus, von dem aus man die Rennbahn überblicken konnte, auf der die Eigentümer Tausende auf die Pferde mit ihren Farben setzten. Jedes Jahr fünf Wochen lang befand sich die heiterste Stadt Amerikas auf ihrem extravaganten, sich ständig steigernden Höhepunkt.

Der Krieg hatte diese vollendet organisierten Unterhaltungsveranstaltungen stark reduziert. Das Theater auf der Dock Street und die Rennbahn waren geschlossen, und es würde dieses Jahr auch keinen St.-Cecilia-Ball geben, auf dem die jungen Mädchen der Gesellschaft vorgestellt wurden. Die festliche Stimmung jedoch war so deutlich vorhanden wie immer, vielleicht sogar noch deutlicher. Es war wichtig, trotz der Unterbrechung durch den Krieg bei Laune zu bleiben.

Am 20. Dezember schaute Mary Tradd auf die Szene, die sich ihr im Salonzimmer darbot, und war äußerst zufrieden. Die Yankees hatten in diesem Monat drei Schiffe, die versucht hatten, die Blockade zu durchbrechen, versenkt. Das vierte kleine, schnelle Schiff hatte jedoch die Linie ihrer Kanonen durchbrochen. Es war Marys Glück, dass es das Schiff war, dessen Fracht sie am meisten interessierte. Die Weihnachtsgeschenke für die Kinder waren in knallbuntes Papier gehüllt und auf den tiefen Fenstersimsen zu Pyramiden aufgetürmt.

»Miss Tradd!« Mary schreckte hoch. Sie war so versunken gewesen, dass sie Elias’ Schritte nicht gehört hatte. Als sie sein Gesicht sah, legte sie ihre Hand aufs Herz. Seine Lippen zitterten, seine Augen waren vor Angst geweitet. In seiner Hand hielt er ein Telegramm. Es war alles genau wie vor 18 Monaten, als die Nachricht vom Tode ihres Mannes eingetroffen war. Mary stöhnte. Sie nahm schnell den dünnen Brief aus Elias’ Hand und riss ihn auf.

Dann brach sie in Tränen aus. »Es ist alles in Ordnung«, schluchzte sie. »Ich hatte nur solche Angst. Es ist genau so, wie es sein sollte, Elias. Die Nachricht ist von Mr. Pinckney. Er wird noch vor Weihnachten heimkommen. Erzähl es gleich den anderen!«

Vor Einbruch der Dunkelheit hatte jeder in der Stadt die gute Nachricht vernommen, und alle waren hocherfreut. Pinckney Tradd war allgemein beliebt.

Er war ein wilder Junge gewesen, aber niemals niederträchtig. Sein rotgoldenes Haar diente anderen Jungen als Erkennungszeichen, wenn sie ihm bei heldenmütigen Klettereien, Schwimmunternehmungen, Erkundungsgängen, Boots- und Pferderennen und Experimenten mit Zigarren und Schnaps nacheiferten. Seine Lehrer hatten sich die Haare gerauft, weil er seinen scharfen Verstand nicht für seine Studien nutzte, sondern die Ställe dem Klassenzimmer gegenüber bevorzugte. Gegen seine lachend abgegebenen Entschuldigungen kamen sie jedoch nicht an. Pinckney war ungehorsam, aber niemals ein Problemkind. Er gab seine Fehltritte offen zu und akzeptierte die Prügel, die er bekam, ohne Ausflüchte.

Seine größte Schwäche war sein hitziges, jähzorniges Gemüt. Es verflog so schnell, wie es entflammt war, war es jedoch da, dann war es einfach nicht zum Aushalten. Als er älter wurde, lernte er, es zu kontrollieren und sich darüber hinaus auch ein galantes gutes Benehmen anzueignen. Er konnte sich verbeugen und lachen, wenn er auf Hindernisse traf, und nur seine engsten Freunde sahen den Sturm hinter seinem plötzlich erblassten Gesicht und seinen dunklen blauen Augen.

Er wurde zu einem gründlich zivilisierten Tier. Noch immer liebte er körperliche Wagnisse, aber eine Schicht vornehm lächelnder Mattigkeit lag darüber. Sein geschmeidiger, muskulöser Körper konnte sowohl einen umgestürzten Baum als auch das spitze Ende eines Degens mit der gleichen Kraft hochheben. Er war der beste Reiter und der beste Tänzer weit und breit in Süd-Carolina.

Zur ungeheuren Freude seiner Mutter wurde Pinckney ein ansehnlicher Mann. Da er sich dauernd im Freien aufhielt, war er von der Sonne gebräunt, und im Gegensatz zu den meisten Rothaarigen bekam er keine Sommersprossen. Seine gebräunte Haut verlieh seinem schmalen, feingezeichneten Gesicht einen zigeunerhaften, romantischen Zug. Es war glatt rasiert. Sehr zum Entsetzen Pinckneys war sein Gesichtshaar braun und nicht rot; so konnte er nicht wie die meisten Männer einen Bart tragen, ohne lächerlich auszusehen.

Wenn er lächelte, was er sehr oft tat, verzog sich sein ziemlich kleiner, dünnlippiger Mund erstaunlich weit und enthüllte große weiße Zähne mit einer winzigen Zahnlücke in der Mitte; seine hellen Augen funkelten verschmitzt. Sally Brewton nannte ihn Apollo, und alle Frauen Charlestons dachten genauso.

Sein Vater war erleichtert, als er sah, dass es seinen Sohn nicht weiter kümmerte.

Als Pinckney siebzehn wurde, schickte man ihn im Sommer nach Oxford. Man erwartete von ihm, dass er es wie andere junge Männer aus Charleston und deren Väter und Großväter vor ihnen auch schaffen würde, ein gutes Examen ohne irgendwelche nennenswerten Skandale abzulegen, und dann auf große Reise gehen würde. Stattdessen sagte sich jedoch Süd-Carolina ein Jahr später von den Unionsstaaten los. Pinckney kehrte nach Hause zurück. Er hatte sich oberflächliche Kenntnisse von Shakespeare erworben, einige Dutzend Freundschaften geschlossen und unbewusst einen englischen Akzent angenommen, der sich mit der lang gezogenen Sprechweise der Südstaatler mischte. Im Mai 1861 ritt er an der Seite seines Vaters los, um sich Wade Hamptons Freiwilligen-Bataillon anzuschließen. Seitdem war er nicht wieder zu Hause gewesen.

In fast jedem Haus pflegten die Leute liebevoll das Andenken an Pinckneys Kindheits- und Jugendeskapaden und erzählten sich Geschichten über das, was sie von seinem Wagemut auf dem Schlachtfeld gehört hatten. Er hatte es zum Kommando einer eigenen Kavallerietruppe gebracht, und man munkelte, dass General Lee ihn den »Zentauren« nannte.

In vielen Häusern musterten die Mütter mit kritischem Blick die Kleidung ihrer Töchter, deren Gesichtsfarbe und Haltung. Pinckney war jetzt zwanzig Jahre alt. Er hatte die Plantagen der Tradd-Familie und deren Vermögen geerbt, und jeder wusste, dass ein Held, der von den Schrecken der Schlachtfelder zurückkehrte, sehr empfänglich für eine weiche, mitfühlende Stimme und ein hübsches Gesicht war. Jeden Monat fand mindestens eine Hochzeit mit einem beurlaubten Soldaten statt.

Als Andrew Anson die Neuigkeit vernahm, war seine Heiterkeit das erste Mal nicht gespielt. Er und Pinckney waren zusammen aufgewachsen und unzertrennliche Freunde gewesen. Andrew hatte es sogar noch einmal reiflich überdacht, Lucy zu fragen, ob sie ihn heiraten würde, weil das bedeutete, dass er nicht mit Pinckney nach Oxford gehen würde. Lucys bewundernde graue Augen sprachen ihn jedoch mehr an als seine Ausbildung. Pinckneys Ankunft im Nachbarhaus kam ihm überaus recht. Er ließ das Mobiliar in sein Zimmer kommen. Die Couch, auf der er seine Tage verbrachte, wurde in die Nähe des Fensters gerückt, von dem aus man den Eingang von Julias Haus übersehen konnte.

Andrews siebzehnjährige Schwester Lavinia rieb sich im Zimmer nebenan mit einem wasserdampfgetränkten roten Flanelltuch ihre Wangen. Sie hatte Pinckney verehrt, solange sie denken konnte. Unter den bestickten Taschentüchern in ihrem Ankleidetisch versteckt befand sich Lavinias kostbarster Talisman: ein von Pinckney benutztes Mundtuch. Manchmal verschloss sie ihre Tür und hielt es an ihre Lippen. Sie fragte sich dabei, wie es sich wohl anfühlen mochte, geküsst zu werden.

In Julias Haus fegte Mary wie ein Wirbelwind durch die Zimmer und Flure. Sie erteilte den Bediensteten widersprüchliche Befehle, öffnete die Schränke, in denen Pinckneys Kleidungsstücke aufbewahrt wurden, und eilte zum Küchengebäude, um Julias Koch daran zu erinnern, dass Mr. Pinckney gesalzene Butter bevorzugte und Tee lieber mochte als Kaffee.

Auch Stuart stellte sich wie Andrew an einem Fenster auf. Pinckney war sein großes Vorbild.

Sogar Julia war ganz aus dem Häuschen geraten. Pinckney hatte im Alter von sechs Jahren ihr Herz für alle Zeiten gewonnen, als er vorschlug, seine Mutter solle Julia ihre ganzen Ringe schenken, weil die Hände seiner Tante ganz im Gegensatz zu Marys dicklichen Händen lang und anmutig waren. Julia lüftete das Zimmer ihres Vaters, das die ganze Zeit über verschlossen gehalten worden war, und befahl Elias, es so herzurichten, wie Pinckney es gerne hatte.

Die einzige Person, die sich nicht über Pinckneys Ankunft freute, war Lizzie. Sie wurde durch den ganzen Trubel nur verwirrt. So sehr sie sich auch darum bemühte, sie konnte sich weder an ihren Bruder noch an ihren Vater erinnern. Sie merkte nur, dass Georgina ihr beim Bürsten stärker als sonst an den Haaren zog und dass keiner mehr die Zeit zu haben schien, die Puppe zu bewundern, die sie einen Monat vorher zu ihrem vierten Geburtstag bekommen hatte. Diese Puppe hatte glänzende schwarze Stiefel, die Lizzie schon ganz alleine zuschnüren konnte. Nachdem sie vier Tage lang immer nur aufgefordert wurde, aus dem Weg zu gehen, während man sich auf Pinckneys Ankunft vorbereitete, entschied sich Lizzie, von zu Hause wegzulaufen. Mutig marschierte sie durch das Eingangstor nach draußen und die Straße hinab bis zur Ecke. Hinter einem Stechpalmenbusch, der in der Nähe des Gehsteigs im Garten der Wilsons wuchs, kauerte sie sich nieder und dachte darüber nach, wohin sie jetzt gehen sollte.

Da fiel ein Schatten auf sie. Eine tiefe Stimme sagte: »Hallo!« Lizzie kroch weiter in den Stechpalmenbusch hinein.

Der Fremde bückte sich und setzte sich dann auf den Gehsteig. »Wie geht es dir denn, meine kleine Dame?«, fragte er. »Ich suche das Haus von Miss Elisabeth Tradd.«

Lizzie blickte ihn finster und argwöhnisch an. »Ich darf nicht mit Fremden sprechen.«

»Das ist sehr vernünftig«, sagte der Mann. »Aber genau genommen sind wir uns gar nicht fremd ... Magst du eigentlich gerne Ratespiele?«

Das kleine Mädchen kroch aus dem schützenden Stechpalmenbusch heraus. Sie liebte Spiele. Nur waren alle in letzter Zeit viel zu beschäftigt gewesen, als dass sie mit ihr gespielt hätten. Vorsichtig beäugte sie den Fremden. »Was denn für ein Ratespiel?«, fragte sie.

Der Mann lächelte. »Es ist nicht schwer. Du musst mich einfach anschauen und herausfinden, welcher rothaarige Mann mit dreckigem Gesicht bei Miss Tradd vorbeikommen will und auf eine Teegesellschaft hofft.«

Lizzie schrak zurück, sie starrte ihn an. Dann wurde eine blasse Erinnerung deutlicher. »Pinny!« Sie warf ihm ihre kleinen Arme um den Hals. »Ich mag dich!«

»Ich bin so glücklich. Ich verehre dich.« Mit einer einzigen gleitenden Bewegung stand Pinckney auf und nahm Lizzie auf den Arm. Er ging zu Julias Haus hinüber.

»Halt an«, rief Lizzie. Pinckney hielt an. Einen Augenblick war Stille. »Ich bin doch gerade weggelaufen«, gestand Lizzie.

»Ich bin froh, dass du es dir noch einmal anders überlegt hast.«

»Erzählst du es denn auch nicht weiter?«

»Ich werde es keinem weitererzählen. Aber du musst mir im Kinderzimmer Gesellschaft leisten!«

»Oh, das will ich gerne tun. Komm, schnell!«

Pinckney rannte los. Lizzie schrie vor Freude. Als er durch Julias Tor bog, schwang er Lizzie im Kreis um sich herum. Sie war ganz außer sich.

»Pinny!« Andrews Ruf kam wie ein lauter Donnerschlag. Pinckney drehte sich um und grinste den blonden Haarschopf an, der sich aus dem Nachbarfenster herausstreckte.

»Hallo, Andrew! Ich habe eine Verabredung mit dieser kleinen Dame hier, aber dann komme ich hinüber!«

3

Im Innern des Hauses wurde Pinckney sofort von seiner Familie und der Dienerschaft umringt. »Hallo, hallo«, rief er lachend. »Lasst einen alten Freund doch erst einmal Luft schnappen! Frohe Weihnachten!«

Trotz Marys Protest bestand er darauf, seinen Tee im Spielzimmer einzunehmen. Julia und Stuart fanden sich auf dem Boden des Kinderzimmers ein, und Lizzie reichte walnussgroße, mit Tee gefüllte Tassen herum, die Georgina hochgeholt hatte.

Als die Kanne leer war und jeder eine Gelegenheit zum Gespräch hatte, räkelte Pinckney sich und gähnte. »Was ich mir mehr als alles auf der Welt wünsche, ist ein Bad und saubere Wäsche. Ich glaube, der Wagen in diesem Zug war ein umgewandelter Viehwaggon.«

Er nahm die Hand seiner Mutter. »Dann muss ich unbedingt bei Andrew vorbei. Wie geht’s ihm?«

Mary hielt Pinckneys Hand fest in der ihren. »Andrew geht’s gut, einfach prächtig«, sagte sie. »Er ist immer so froh und glücklich.«

»Ah ja«, sagte Pinckney ruhig. Er drückte die Hand seiner Mutter und zog seine dann zurück. »Lass uns nach dem Bade schauen.«

»Es ist bereitet, Mist’ Pinckney, in Mist’ Ashleys Zimmer«, sagte Georgina.

»Danke, Georgina. Und danke, Tante Julia. Solange ich denken kann, wollte ich immer einmal in Opas großem Bett schlafen.«

»Geh nicht weg.« Ein Jammern war zu hören.

Pinckney küsste seine kleine Schwester. »Ich bin ja bald wieder zurück, und dann lese ich dir auch eine Geschichte vor.«

Als er sein Bad beendet hatte und frisch angezogen war, fühlte sich Pinckney allem gewachsen, sogar einem Besuch bei Andrew. Seine Mutter hatte ihn über Andrews Unfall unterrichtet, und er hatte versucht, seinem Freund zu schreiben, aber er fand einfach nicht die richtigen Worte. Er hatte viele verwundete Männer, ja sogar Getötete gesehen, aber er hatte sich nie daran gewöhnen können. Und Andrew war sein bester Freund! Er füllte eine Silberdose mit dünnen Manila-Zigarren, ließ sie in die Tasche gleiten, die genau die richtige Größe dafür hatte, und rannte die Treppe hinab. »Ich bin bald wieder zurück«, rief er allen, die möglicherweise zuhörten, zu.

Pinckney pochte an die Vordertür des Hauses der Familie Anson und versuchte, sich an den Namen von Emma Ansons Butler zu erinnern. Als die Tür geöffnet wurde, weiteten sich seine Augen.

An eine Lavinia mit Zöpfen und unangenehmen roten Pickeln im Gesicht konnte er sich noch erinnern. Das jetzt vor ihm stehende Mädchen war atemberaubend schön. Leuchtendes Haar fiel von einem Punkt in langen Locken wie aus gesponnenem Gold herab. Es umrahmte ein herzförmiges Gesicht mit einer winzigen vorwitzigen Nase, vollen roten Lippen und weit auseinanderliegenden Augen, die die Farbe des Himmels an einem heiteren Wintertag besaßen. Ihre Haut war wie Porzellan und hatte mit Ausnahme der Stellen, an denen ein Anflug zarten Rosas ihre Wangen rötete, die Farbe von Milch. »Herein«, sagte sie und schritt mit einem Knicks zurück.

Pinckney trat in den Flur und verbeugte sich. »Lavinia? Frohe Weihnachten.«

Lavinia erhob sich und lächelte. Ein kleines, sichelförmiges Grübchen erschien in einem ihrer Mundwinkel. »Es ist schön, dich wiederzusehen, Pinny.« Sie sprach in einem weichen Flüsterton. »Andrew erwartet dich bereits. Ich führe dich nach oben.«

Pinckney folgte ihr die Treppen hoch und bemerkte, dass ihre winzige Taille in eine gazeähnliche Schärpe aus schillernden Seidenstreifen gehüllt war. Wenn sie zwei Stufen voraus war, war ihr Kopf auf der gleichen Höhe wie der seine. Jasminduft strömte aus ihrem Haar.

Sie glitt den Flur zu Andrews Zimmer mit raschelndem Rock entlang und öffnete dann die Tür. »Andrew, mein Liebling, Pinny ist da!« Als sie zurücktrat, drückte sie ihren Reifrock zusammen, um Pinckney Platz zu machen. Die Vorderseite ihres Kleides verschob sich nach oben und gab den Blick auf wallende, geschnürte Petticoats und kleine Samtpantöffelchen unter hübschen, in Seide gekleideten Knöcheln frei.

»Ach du liebe Güte«, rief sie aus und drückte ihren Rock nach unten. Dann rannte sie mit gesenkten Augenlidern davon, um ihre Verlegenheit zu verbergen.

Pinckney ließ sich in einen Stuhl fallen und schüttelte seinen Kopf. »Ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich die kleine Lavinia war! Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, hatte sie noch ein Lätzchen um.«

Andrew kicherte. »Das letzte Mal, als du sie gesehen hast, hast du gar nicht richtig hingeschaut, Pinny. Es war auf meiner Hochzeit, und du warst viel zu sehr darum besorgt, die Pförtner nüchtern zu halten, bis wir zur Kirche kamen. Aber Lavinia hat dich durchaus wahrgenommen. Erinnerst du dich nicht daran, dass sie den Blumenstrauß auffing und dir eine Blume in dein Knopfloch steckte? Sie hatte bereits damals ein Auge auf dich geworfen.«

Pinckney lachte. »Natürlich, das verdammte Ding tropfte über den ganzen Mantel, den ich gerade neu bekommen hatte. Ich wollte ihr damals den Hals umdrehen. Ich habe nicht gemerkt, dass es Lavinia war.«

»Ich werde es ihr nicht erzählen. Es würde ihr das Herz brechen. Sie versucht, dich zu angeln.«

»Eher wie ein Amateurangler, würde ich sagen.«

»Na gut. Sag nicht irgendwann einmal, ich hätte dich nicht gewarnt.«

Pinckney lächelte. Dann wurde er ernst. Er blickte zur Tür, sah, dass sie fest verschlossen war, und zog dann seinen Stuhl näher an Andrews Couch heran. »Wie geht es dir wirklich, Drew?«

Andrew blickte auf seine Hände herab. Sie waren sorgfältig an der Oberseite seines wollenen Gewandes auf dem Schoß gefaltet. »Schmerzen habe ich nicht«, sagte er. Dann war er lange still. Er blickte zu Pinckney hoch. In seinen Augen lag keine Freude. »Du hältst mich vielleicht für verrückt, aber ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich Schmerzen hätte. Dann wüsste ich, dass ich verletzt wurde. Ich vergesse das. Bei Gott, Pinny, ich wache morgens auf, die Sonne scheint, und ich liege in einem sauberen Bett statt in irgendeinem schlammigen Zelt und denke, was habe ich nur für ein Glück – wie im Urlaub –, und dann will ich gerade aus dem Bett springen ... und meine Beine bewegen sich nicht!

Es passiert immer wieder. Man sollte meinen, ich würde es lernen ... Es gibt nichts, gegen das ich ankämpfen könnte. Wenn ich irgendeinen Feind hätte, dann könnte ich ein Mann sein und ihn überwinden. Schmerz kann ich meistern. Aber so ... Nichts!« Seine rechte Hand ballte sich zur Faust, und er fing an, auf die toten Glieder unter seinem Gewand einzuschlagen.

»He, was soll das?« Pinckney ergriff Andrews Handgelenk. Einen grässlichen Moment lang kämpfte Andrew mit vor Wut verzerrtem Mund mit ihm. Dann entspannte er sich. Pinckney ließ Andrews Arm fallen. »Das war das erste Mal, dass du mich beim indianischen Ringkampf geschlagen hast. Versuchst du es noch einmal?«

Fünf Minuten später klopfte Lavinia sanft an die Tür und kam dann mit einem Tablett voller Gläser und einer Karaffe herein. Der Anblick der beiden Männer mit ihren ineinandergekrallten Händen, den geröteten Gesichtern und den angespannten Muskeln jagte ihr einen gehörigen Schreck ein. »Was machst du denn da?«, schrie sie. »Du tust Andrew weh!«

Die Männer hörten nicht auf sie. Lavinia rannte auf den Flur zurück, das Tablett immer noch in ihren Händen; die Gläser klingelten gefährlich aneinander. Als sie mit Lucy zurückkam, lag Pinckneys Arm flach auf der Couch. Andrews Hand hielt sie immer noch fest umschlossen und drückte sie auf das Rosshaarpolster. Sie grinsten sich an wie zwei junge Burschen. »Bist du dir sicher, dass ich dich nicht absichtlich habe gewinnen lassen?«

»Sei kein Dummkopf. Ich werde dich auch das nächste Mal schlagen.«

Bevor sie jedoch von neuem beginnen konnten, rannten die beiden Frauen auf die Couch zu. Lavinia schimpfte als Ersten Pinckney aus, ihre Grübchen traten dabei noch deutlicher hervor als sonst. Lucy tupfte Andrew mit einem mit Stickereien gesäumten Taschentuch den Schweiß von der Stirn.

Ganz in der Tradition vollendeter Kavaliere gaben die Männer nach. Pinckney nahm Lavinia das Tablett ab und goss Whiskey in die Gläser. Andrew zwang sich Lucy gegenüber ein Lächeln ab. Die Farbe wich aus seinem Gesicht.

»Lucy«, sagte er, »du weißt doch, Männer können nicht saufen, wenn Damen im Raum sind.«

Lucy warf Andrew einen letzten ängstlichen Blick zu, dann scheuchte sie Lavinia aus dem Zimmer. Pinckney bot Andrew ein Glas an. Andrew leerte es und reichte es dann zurück, damit Pinckney es erneut füllen konnte.

»Sie werden mich noch totpflegen«, sagte er müde. »Sie nehmen mir die Luft zum Atmen.«

Pinckney stellte sein Glas ab. »Ich will immer noch Revanche. Noch einmal wirst du mich nicht so einfach schlagen. Es wird zwei zu eins enden.«

Andrew schüttelte den Kopf. »Vielleicht morgen. Wenn die Frauen aus dem Haus sind. Ich will Lucy nicht aufregen.« Sein Glas war wieder leer. Pinckney stellte die Karaffe auf den Tisch neben der Couch.

»Ich komme um vier herüber«, sagte er. »Wenn die Damen außer Haus sind, schick einen der Jungen her, damit ich davon weiß, dann werde ich dich schon kleinkriegen. Du musst mir wenigstens eine Gelegenheit geben, nachzuziehen.« Er zwinkerte Andrew zu und verließ den Raum. Wie er erwartet hatte, hielt sich Lucy vor Andrews Zimmer auf. Er verneigte und verabschiedete sich. Lucy brachte ein blasses Lächeln zustande, dann schlüpfte sie durch Andrews Zimmertür.

Pinckney blieb eine Weile am Tor vor Julias Haus stehen. Im Westen wurde der Horizont durch den Sonnenuntergang in ein tiefes Dunkelrot mit purpurfarbenen Streifen getaucht. Der Donner der Belagerung hatte am Nachmittag aufgehört, und eine überraschende Weihnachtsruhe war eingetreten. Es war sehr still. Er holte eine lange dünne Zigarre aus seiner Tasche und rauchte sie langsam auf. Ein Fenster nach dem anderen wurde hell, als die Bediensteten die Gaslampen in den Räumen anzündeten. Dann verengte sich die Helligkeit zu einem schmalen Streifen, und als die Vorhänge zugezogen wurden, verschwand sie schließlich ganz. Gebäude und Himmel lagen im Dunkeln. Pinckney schüttelte die niedergedrückte Stimmung von sich ab und ging hinein.

Heiligabend war eine ruhige Zeit für die Familie. Ein prasselndes Feuer aus Kiefernzapfen ließ die Funken in den Kamin schießen; Pinckney saß in einem tiefen Ohrensessel und hatte Lizzie auf seinen Knien. Mary, Julia und Stuart setzten sich hinzu.

Als jeder Platz genommen hatte, räusperte Pinckney sich und öffnete das in Leder gebundene Buch, das vor ihm auf dem Tisch neben seinem Stuhl lag.

»Es war die Nacht vor dem Heiligen Abend, und überall im Hause ...«

Als die Geschichte vorbei war, willigte Lizzie nach einigem Zögern ein, ins Bett zu gehen, damit der Nikolaus auch kommen konnte. Sie ging so langsam wie möglich von einem Erwachsenen zum nächsten, sagte jedem gute Nacht und machte ihren Knicks.

Als sie gegangen war, leerte Pinckney einen ganzen Korb voller Kiefernzapfen über dem Feuer aus, ging zu seinem Ohrensessel zurück und streckte seine langen Beine dem Feuer entgegen. Mary begann, ihm den ganzen Klatsch der zwei Jahre, die er weggewesen war, zu erzählen. Die gewölbten Seiten des Sessels warfen einen tiefen Schatten über ihn. Seine Augen fielen zu.

Stuart weckte ihn auf. »Mama hat gesagt, ich soll dich aufwecken! Du hast gerade noch Zeit genug, zu Abend zu essen, bevor wir zur Kirche gehen.«

»Wie spät ist es denn?«

»Bereits nach zehn. Die hast drei Stunden geschlafen. Wir haben schon angefangen und ohne dich gegessen. Tante Julia meinte, du hast etwas Ruhe nötiger als Essen.«

Pinckney stand auf und reckte sich. »Autsch! Ich habe einen steifen Hals. Und ich sterbe vor Hunger. Komm, erzähl mir ein wenig von dir, während ich esse.«

Stuart war begierig darauf, zu erfahren, wie es war, im Krieg zu kämpfen. Den Mund voller Hühnerfrikassee wehrte Pinckney seine Fragen ab und erzählte meist von den Pferden. Er aß rasch zu Ende, dann ging er nach oben und wechselte seine zerknitterte Kleidung.

Als Pinckney wieder herunterkam, standen alle in der Eingangshalle und waren bereit loszugehen. Lavinia stand dicht neben Mary. »Ich hoffe, dass ihr euch nicht daran stört, dass ich mich euch allen so aufdränge«, sagte sie. »Mama und Lucy bleiben bei Andrew, und da habe ich meine Cousine Mary gebeten, mit euch allen zur Kirche gehen zu dürfen. Es sieht nicht gut aus, wenn ich Jeremias auffordere, mich hinzubringen, jetzt, da nur einer von uns fährt.«

Die bischöfliche St.-Pauls-Kirche auf der Ann Street war hoffnungslos überfüllt. Als das Bombardement begann, hatte man auch die Gemeindemitglieder der Kirchengemeinden aus der Unterstadt zum Gottesdienst in diese Kirche eingeladen.

An diesem Heiligabend drängten sich die älteren Kirchgänger in die für die Familien bestimmten Sitzreihen. Die jüngeren Leute wurden auf die Galerien verbannt, wo sie sich den Platz mit den Sklaven teilten, für die die Galerien ursprünglich gedacht waren.

Nach dem Gottesdienst war die kalte Luft im Freien eine willkommene Erfrischung. Unmengen von Kerzen und die zusammengedrängten Menschen ließen es im Innern der Kirche unerträglich eng werden. Alle verweilten sie noch auf den Stufen und Wegen vor der Kirchtür und tauschten ihre Weihnachtsgrüße aus. Pinckneys Anwesenheit erregte große Aufmerksamkeit. Er gab Antwort auf die Fragen nach dem Verbleib von Söhnen und Ehemännern, die in den Krieg gezogen waren, und wusste Ermutigendes von der Lage in Virginia zu berichten. Etliche junge Damen drängten ihre Mütter dazu, sich doch durch die um ihn herum versammelte Menge hindurchzuschieben und nach Papa zu fragen. Sie waren überrascht und verärgert, als sie sahen, dass Lavinia neben ihm stand. Die junge Frau schenkte jedem ein bezauberndes Lächeln, blickte mit großen Augen zu Pinckney auf, während er sprach, und ließ ihre Hand ganz beiläufig einen Augenblick lang in einer schmetterlingshaften Berührung auf seinem Arm liegen. Es war so zart, dass Pinckney, ganz in die Unterhaltung versunken, es gar nicht wahrnahm.