2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FinanzBuch Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Manipulativ, gewaltverherrlichend, zu politisch oder nicht politisch genug – den Filmen von Meisterregisseur Oliver Stone wurde schon vieles vorgeworfen, aber kalt ließen sie niemanden. Nun erzählt der kontroverse Oscar-Preisträger in seiner Biografie erstmals von seiner Kindheit in New York, dem Vietnamkrieg, aus dem er verwundet zurückkehrte, seiner Zeit als Taxifahrer, seinen Kämpfen und Triumphen und den Dreharbeiten zu Filmen wie Wallstreet, Natural Born Killers und Scarface. Er gewährt intime Einblicke in seine Karriere, insbesondere in das aufregende und verrückte Leben im Hollywood der 1970er- und 1980er-Jahre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 767

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

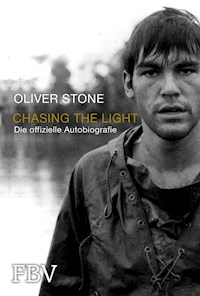

OLIVER STONE

CHASING THE LIGHT

Die offizielle Autobiografie

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

1. Auflage 2020

© 2020 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

© 2020 by Ixtlan Corporation

Published by special arrangement with Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

Excerpts from Stone: The Controversies, Excesses, and Exploits of a Radical Filmmaker by James Riordan. Copyright © 1995 by James Riordan. Used by permission of James Riordan. All rights reserved. Conan script excerpts © Edward R. Pressman Film Corporation, Inc. Used by permission. Scarface script excerpts copyright © 1984 Universal City Studios, Inc. Used by permission of Universal Studios Licensing, LLC. All rights reserved. All photographs courtesy of the author unless otherwise noted.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Übersetzung: Thomas Gilbert

Redaktion: Rainer Weber

Korrektorat: Anja Hilgarth

Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt

Umschlagabbildung: The Everett Collection

Satz: Bernadette Grohmann, Röser MEDIA GmbH

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

eBook: ePubMATIC.com

ISBN Print 978-3-95972-375-6

ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-693-1

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-694-8

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter:

www.finanzbuchverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.

In Gedenken an John Daly, der mir die Hand reichte, die wir alle brauchen

INHALT

Einleitung

1 Scheidungskind

2 Strange Days

3 Das Land jenseits des Meeres

4 Midnight Express

5 Absturz

6 Warten auf das Wunder

7 Südlich der Grenze

8 Salvador – einmal Hölle und zurück

9 Zurück in den Dschungel

10 Top of the World

Danksagung

EINLEITUNG

Schnellen Schrittes gehe ich durch die kopfsteingepflasterten Straßen einer kleinen mexikanischen Stadt aus dem 16. Jahrhundert. Dieser Ort ist ein kleines Juwel mit Kirchen, Plätzen und lauter Steinbrücken, die über einen mäandernden Bach führen.

Hunderte von Statisten und Technikern sowie Schauspieler warten in der Hitze darauf, dass ich entscheide, wo, wann und wie. Ich befinde mich mitten im Zapata-Land, im Bundesstaat Morelos, zwei Stunden südlich von Mexiko-Stadt.

In einer Straße habe ich 150 mexikanische Armeesoldaten postiert, gekleidet wie salvadorianische Truppen etwa 1980. In einer anderen Straße stehen siebzig gesattelte Pferde; sie sind unruhig, wiehern und scharren mit den Hufen. Für die Pferde und Reiter haben wir die besten Vaqueros des Bundesstaats rekrutiert – eine Art Rebellenkavallerie. Ich habe beschlossen, dass sie über eine Brücke auf den Hauptplatz stürmen sollen, um die belagerten Regierungstruppen endgültig zu überwältigen. Es wird mehrere Explosionen geben, die wir entlang der Angriffslinie gelegt haben. Zwischen den Fronten befinden sich mehrere Dutzend Dorfbewohner, als Statisten eingesetzte Zivilisten, die auf Kommando in alle Himmelsrichtungen laufen werden.

Meine beiden wichtigsten Darsteller, im Film Journalisten, werden genau in der Mitte dieses Angriffs stehen und beobachten, wie die Kavallerie direkt vor unseren Kameras die Straßenflucht hinuntergaloppiert. Ich werde in der Nähe meines Hauptdarstellers bleiben – er ist nervös, er Angst hat davor, wegen dieses durchgeknallten Regisseurs verletzt zu werden, der ihn (nach seiner Aussage) schon mehrmals beinahe umgebracht hätte und dem er nicht vertraut, weil er mich für diesen abgebrühten Veteranen eines anderen Krieges (in Vietnam) hält, der glaubt, alle Schauspieler seien Weicheier. Er denkt natürlich nur an sein Gesicht und an die Gasbomben, die jederzeit hochgehen könnten und von denen jede einzelne ihn entstellen und seine Karriere ruinieren könnte, wenn sie detonieren.

Die Sonne steht hoch und es ist brütend heiß. Ich bin bereit, »Action!« zu rufen. Fast fünfzehn Jahre lang habe ich versucht, bei einem Film wie diesem Regie zu führen. Heute geht endlich ein Traum in Erfüllung – die Vision eines sechsjährigen Jungen, der unter einem Weihnachtsbaum mit Spielzeugsoldaten und einer elektrischen Eisenbahn spielt: meine ganz eigene Welt. Ich bin der Schöpfer, und ich habe die Macht, heute zu entscheiden, wer stirbt und wer in diesem von mir geschaffenen Theater überleben wird. Es ist genau das, was die Filme für mich als Kind so aufregend machte: Schlachten, leidenschaftliche Taten, folgenschwere Ereignisse.

So aufregend es auch ist, für ein paar Tage Gott zu spielen, steckt doch hinter den Requisiten, Kulissen und all den Mitarbeitern unseres Films ein drohendes Dilemma: Uns ist das Geld ausgegangen. Fünfzig oder sechzig von uns, alle aus dem Ausland, sitzen in Mexiko auf dem Trockenen und leben auf Kredit und mit einer Gnadenfrist. Wir haben vor sechs Wochen mit diesem riesigen Unterfangen begonnen, das dreiundneunzig Sprechrollen in zwei Sprachen, etwa fünfzig Drehorte, Panzer, Flugzeuge und Hubschrauber vorsieht, um einen Film von epischen Ausmaßen über den Bürgerkrieg in El Salvador Anfang der 1980er Jahre zu drehen. Wir arbeiten in drei verschiedenen Bundesstaaten Mexikos, die weit voneinander entfernt liegen, drehen unter anderem ein Massaker vor einer großen Kathedrale in Mexiko-Stadt (stellvertretend für San Salvador), zeigen Todesschwadronen, die Vergewaltigung und Ermordung von Nonnen und diesen Furcht einflößenden Angriff der Kavallerie – und das alles für eine lächerliche Fantasie-Summe von weniger als 3 Millionen Dollar! Wir waren verrückt, uns darauf einzulassen.

Und jetzt kommen die Geldgeber aus Mexiko-Stadt, um mir und dem Produzenten quasi die Kontrolle über den Film zu entziehen, denn wir liegen eindeutig über dem Budget – um wie viel weiß noch niemand – und wir haben noch zwei Wochen Zeit zum Drehen. Es muss klargestellt werden, wer das Sagen hat. Die Leute in L.A. haben eine »Bond Company« hinzugezogen (die bloße Erwähnung ist den meisten Produzenten ein Gräuel), ein Unternehmen, das mit Schuldverschreibungen arbeitet und, so wie ein Versicherer ein menschliches Leben bis zu dessen Ende einschätzt, die »Fertigstellung« des Films garantiert. Wir nähern uns mit schnellen Schritten einem »Aus«. Trotz meiner Begeisterung darüber, dass wir so weit gekommen waren, bin ich auch ungemein deprimiert, dass dies vielleicht meine letzte Einstellung für einen Film sein könnte, auf den wir so viel gesetzt hatten und der nun verloren zu sein scheint.

»Action!« Ich schreie, damit man mich mehrere Blocks weit entfernt auch ohne Funkgeräte hören kann. »Attacke!« Die Befehle werden von meinen Regieassistenten über Megafon auf Spanisch wiederholt.

Dann hört man schon das anschwellende Geräusch von hämmernden Hufen auf dem alten Kopfsteinpflaster – vier Hufeisen pro Pferd, also insgesamt 280, die aus der Ferne kommend unweigerlich auf unser Kamerateam zusteuern. Ich bete, dass niemand in diesen engen Straßen von seinem verdammten Pferd fällt; er würde mit Sicherheit zu Tode getrampelt werden.

»Macht euch bereit!«, rufe ich unnötigerweise den beiden Schauspielern zu, die in ihrer Rolle als Journalisten den bevorstehenden Angriff mit ihren 35mm-Kameras filmen sollen. Mein Hauptdarsteller ist furchtbar aufgeregt. Der andere Schauspieler ist jedoch ganz gefasst und entschlossen zu glänzen, als der erste der Reiter um die Ecke kommt, auf die Brücke zurast und, wie alle ihm folgenden Reiter, sein Gewehr abfeuert. Tapfere Männer. Die ersten Pferde fliegen jetzt förmlich über die Brücke, neben ihnen bricht eine feuerrote Explosion los. Zwei oder drei Männer lassen sich an choreografierten Stellen fallen, sie bleiben unverletzt. Die Horde wird immer größer. Die Wucht des Kavallerieangriffs ist das Wichtigste, und ich weiß, dass wir ihn im Kasten haben. Ich kann die schiere Gewalt dieses Moments spüren. Die Realität könnte nicht besser sein.

Genau in dem Moment, als die siebzig Pferde über die Brücke gestürmt sind, ergreift mein Hauptdarsteller die Flucht. Etwas früh vielleicht – die Reiter sind noch etwa fünfzig Meter entfernt – aber wer bekäme es da nicht mit der Angst zu tun? Wie eine riesige Welle, die über ein Schiff hereinbricht, reicht allein der Lärm schon aus, um selbst den hartgesottensten Kerl in Angst und Schrecken zu versetzen. Doch der Nebendarsteller bleibt stehen, angespornt von einem Augenblick der Erhabenheit, wie ein Fels in der Brandung, und »fotografiert« diesen einmaligen Moment. Als es keine dreißig Meter mehr sind, schreie ich ihn an, er solle rennen – »Hau ab da!« –, denn mein wackerer Kameramann und ich wissen, dass es für uns kein Entkommen gibt, wenn wir den Pferden nicht jetzt aus dem Weg springen. Nichts wie weg!

Als die Pferde nur noch zwanzig Meter entfernt sind, bringt sich mein unerschrockener und flinker Nebendarsteller gerade noch rechtzeitig in Sicherheit. Ein Gänsehautmoment. Allein schon der Sound und die verwackelten Bilder werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Ein spektakulärer Augenblick im Film. Zu schade, dass der Hauptdarsteller etwas zu früh losgelaufen ist, aber ... das entspricht seiner Figur, wie sie sich im Film entwickelt. Nicht gerade ein klassischer Hollywood-Held.

»Schnitt!«, brülle ich. Eine ungeheure Energie entlädt sich, bevor Pferde und Crew wieder zusammenkommen. Die Pferde, deren Flanken sich heftig heben, atmen schwer, die Mitglieder der Crew rufen sich auf Spanisch Anweisungen zu, viele Anpassungen werden vorgenommen.

Jetzt, wo das Eis gebrochen ist, kündige ich gleich den zweiten Take an. Wir haben einen guten Lauf: In den nächsten zwei Stunden spielen wir den Angriff noch viermal durch und decken dabei alle möglichen Blickwinkel ab, während die Kavallerie über die Regierungstruppen (zumeist mexikanische Stuntmen) herfällt und sich in der Schlacht das Blatt zugunsten der Rebellen wendet.

Das heißt, bis – im Film – die Botschaft der Vereinigten Staaten, die sich in Alarmbereitschaft befindet, telefonisch in diese entscheidende Schlacht des Bürgerkriegs eingreift und der Regierung Salvadors die Freigabe der neuesten Panzer und Waffen aus Amerika bewilligt. Mit drei Panzern, etwas Luftunterstützung und Artillerie verfügt man über genügend Feuerkraft, um den Aufstand der Rebellen niederzuschlagen und eine Stabilisierung der Regierung zu gewährleisten. Wir planen, dies in den nächsten zwei Tagen zu drehen, während wir versuchen, die Kampfszenen abzuschließen, bevor unsere finanzielle Lebensader durchtrennt wird. Aber ich werde nervös, als ich sehe, wie mein Produzent mit seinen ewigen Sorgenfalten auf der Stirn auf mich zukommt. Mit britischem Understatement scherzt er: »Ich runzele doch nicht etwa die Stirn, oder? ... Wir haben die Million bekommen.«

Wow! Leben. Wir können wieder atmen! Eine Million Dollar von einem mexikanischen Investmentsyndikat, das mit seiner mexikanischen Frau befreundet ist. Sie haben unseren Film vor der bösen Bond Company gerettet, die jetzt in Form von zwei Vertretern eingetrudelt ist – der eine spielt den Sensenmann, der andere ist ein umgänglicher Schotte, der wie ein Steuerfahnder aussieht. Sie laufen überall auf dem Set herum und rechnen alles durch. Aber glücklicherweise werden sie von einem Vorgesetzten am Telefon nach Los Angeles zurückgerufen.

Das Problem ergibt sich am nächsten Tag, als das mexikanische Geld doch nicht auftaucht. Dutzende von Telefonanrufen folgen nun – Überweisungen gehen von der Bank in Amsterdam nach Los Angeles, nach Mexiko-Stadt und schließlich zu uns nach Tlayacapan, dem Ende der Fahnenstange. Wir haben nun einiges an Bargeld – woher genau ist mir nicht ganz klar, aber inzwischen bin ich zu erschöpft, um es genau wissen zu wollen.

Also drehen wir weiter an den Schlachtszenen, Meter um Meter. Das kleine Stück, das ich vor mir sehe, ist alles, was für mich zählt, damit der Film fertig wird. Ich habe so viel riskiert. Wie oft hat man mir gesagt, ich könne keine Regie führen? Ich bin zweimal mit einem Film gescheitert. Ich bin fast vierzig. Seit ich dreiundzwanzig bin, versuche ich, meinen eigenen Film zu machen. Mittlerweile habe ich mehr als zwanzig Drehbücher geschrieben – aber dieser hier ist der Wendepunkt. Von Hollywood hatte ich keine Unterstützung erhalten, man glaubte nicht an mich oder daran, dass ein Film über ein »Drecksloch« wie Salvador für ein amerikanisches Publikum von Interesse wäre, geschweige denn ein Film mit Sympathien für die Revolutionäre. In ihren Augen war ich mit vierzig Jahren am Ende. Und das war mir auch klar. Ich hatte mir zu viele Feinde gemacht, mit meiner provokativen Art zu viele Verbindungen zerstört.

Wir drehen bis zum zweiundvierzigsten Tag – es sind zermürbende Sechs-Tage-Wochen. Die mexikanische Crew streikt mehr als einmal. Sie haben recht, das Geld kommt in der Regel zu spät, die ganze Produktion läuft chaotisch, unter fast unmöglichen Bedingungen, und an diesem Tag verlassen wir Mexiko so schnell und heimlich wie möglich und hinterlassen dabei eine Phalanx von Gläubigern und unbezahlten Handwerkern. Diese Schulden würden irgendwann abbezahlt werden, aber jetzt hatte der Film Vorrang – ich glaube, er wird großartig, aber bislang besteht er nur aus Hunderten von Einzelteilen, die geschnitten werden müssen. Ich habe gewusst, dass es auf jeden Fall eine leidenschaftliche Geschichte sein würde, denn ich habe sie mit einem befreundeten Journalisten geschrieben, der sie selbst erlebt hat, aber zunächst musste der Film unbedingt fertiggestellt werden.

Als wir wieder in den USA sind, benötigen wir weitere Geldmittel, um unsere geplanten acht Tage in San Francisco und Las Vegas zu drehen. Wir haben uns den Anfang und das Ende für den Schluss aufgehoben, weil wir bereits befürchtet hatten, dass wir zusätzlich Geld für die Fertigstellung des Films besorgen müssen, um ihn zu retten. Wir treiben die letzten paar Hunderttausend Dollar auf und schaffen es gerade noch, um 19.42 Uhr unsere letzte unverzichtbare Aufnahme zu drehen, gerade als das Licht hinter den Bergen mit Blick auf die sengende Wüste außerhalb von Las Vegas verschwindet.

Daher mein Buchtitel – »Chasing the Light«. Es scheint, dass ich mein ganzes Leben lang das Licht gesucht habe.

So entstand im Jahr 1985 Salvador, mein erster echter Film, der 1986 in die Kinos kam und den ich von Anfang bis Ende ohne Studio im Rücken, ohne jeglichen Filmverleih gedreht hatte – aus reiner Überzeugung und mit der Unterstützung zweier mutiger unabhängiger Produzenten aus Großbritannien, die man bestenfalls als Glücksspieler bezeichnen könnte, oder, edler ausgedrückt, als Piraten, die auf der Suche nach dem großen Coup bereit waren, den Tod am Galgen zu riskieren.

Das Ergebnis war ein ungeheuer brutaler Film – unverschämt sexy, farbenprächtig, und einigen einfach »too much«, aber er fand im begrenzten Kino-Vertrieb und besonders im neuen Videoformat schließlich ein großes Publikum von Menschen, die ihn mochten und über ihn sprachen. Hier gab es einen »neuen« Filmemacher zu entdecken, der angeblich sein altes Image hinter sich lassen wollte. Am Ende standen zwei Oscar-Nominierungen in den Kategorien Bestes Originaldrehbuch und Bester Hauptdarsteller – genau jener nervöse Typ, den wir beim Angriff der Kavallerie miterlebt hatten. Und mit denselben britischen Glücksspielern bot sich unmittelbar nach der Fertigstellung von Salvador die Chance, direkt in den philippinischen Dschungel einzutauchen und einen weiteren Low-Budget-Film mit überdimensionalen Ambitionen zu drehen, der, obwohl er zehn Jahre lang Dutzende Male abgelehnt worden war, nun, im Jahr 1986, inmitten der Amtszeit eines konservativen amerikanischen Präsidenten, wie durch ein Wunder die amerikanische Stimmung zur richtigen Zeit traf. Der Film hieß Platoon, und Amerika, eigentlich die ganze Welt, war bereit für diese düstere, reale Darstellung eines albtraumhaften Krieges, den ich aus erster Hand erlebt hatte. Und wie in einem Märchen wurde dieser Low-Budget-Film im April 1987, im selben Jahr wie der nominierte Salvador, schockierenderweise mit dem Oscar für den besten Film und, was mich betrifft, mit einem nicht minder schockierenden Oscar für die beste Regie ausgezeichnet.

Mein Leben danach sollte nie mehr dasselbe sein. Ich arbeitete für große Studios, mit großem Budget. Wie bei den meisten von uns ging meine Karriere rauf und runter, wobei jeder Film meine Sicht auf die Welt erweiterte; eigentlich waren die Filme Stoßdämpfer, die mich durch Jahrzehnte einer intensiven, fast wahnsinnig machenden Erfahrung Amerikas trugen. Einige waren ein Volltreffer, andere scheiterten – Erfolg, Misserfolg, »beides Blender«, wie Rudyard Kipling einmal festgestellt hatte. Die ständige Anspannung eines auf das reine Geldverdienen ausgerichteten Filmgeschäfts, bei dem jeder gegen jeden kämpft, kann jede gute Seele an ihre Schmerzgrenze bringen. Filme können viel geben, aber auch viel zerstören.

Aber dies ist keine Geschichte darüber oder über diese späten Jahre des Erfolgs. Dies ist eine Geschichte darüber, wie man um jeden Preis seinen Traum verwirklichen will, auch ohne Geld. Es geht darum, an allen Ecken und Kanten zu sparen, zu improvisieren, Dingen hinterherzujagen und Notlösungen zusammenzuschustern, um Filme drehen und in die Kinos bringen zu können, ohne zu wissen, woher oder wann das nächste Geld kommt – oder der nächste Monsun oder ein Skorpionbiss. Es geht darum, kein »Nein« als Antwort zu akzeptieren. Es geht darum, unverschämt zu lügen, nicht Schweiß und Tränen zu scheuen, zu überleben. Die Geschichte reicht von einer magischen Kindheit in New York bis zum Vietnamkrieg und meinen Kämpfen, wieder ins Leben zurückzufinden, und sie endet, als ich im Alter von vierzig Jahren Platoon filmte. Diese Geschichte handelt vom Erwachsenwerden. Sie handelt vom Scheitern, vom Verlust von Selbstvertrauen. Und es geht auch um frühen Erfolg und Abgehobenheit. Es geht um Drogen und um die Zeiten, die wir durchlebt haben – sowohl politisch als auch im gesellschaftlichen Umfeld. Es geht um Vorstellungskraft, sich auszudenken, was man möchte, und sich aufzumachen, um es zu verwirklichen. Und natürlich ist diese Geschichte voll von Lug und Trug, Schurken und Helden, von Menschen, die dich mit ihrer Gegenwart beglücken, und von denen, die dich vernichten, wenn du es zulässt.

Die Wahrheit ist: Egal wie groß meine Zufriedenheit im weiteren Verlauf meines Lebens auch gewesen sein mag, ich glaube nicht, dass ich jemals so viel Aufregung oder Adrenalin gespürt habe wie damals, als ich kein Geld hatte. Ein Freund, der aus der Unterschicht Englands stammt, sagte mir einmal: »Das Einzige, was man mit Geld nicht kaufen kann, ist Armut.« Vielleicht meinte er eigentlich »Glück«, aber der Punkt ist, dass Geld dir einen Vorteil verschafft, und ohne Geld wirst du, ob es dir gefällt oder nicht, menschlicher. Es ist auf eine Art und Weise so, als wäre man wieder bei der Infanterie, mit einem Blick aus der Froschperspektive auf eine Welt, in der alles, sei es eine warme Dusche oder eine warme Mahlzeit, einem außerordentlich wertvoll erscheint.

Man hat mir häufig gesagt, Zeit sei der wertvollste Besitz, den wir haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem beipflichte, denn keine Geschichte verläuft jemals in geraden Bahnen. Wenn wir es genau betrachten, leben wir unser Leben, von der Jugend bis ins hohe Alter, im Grunde genommen außerhalb der Zeit. Es gibt bestimmte Momente, die sind ganz gewöhnlich, und dann gibt es die außergewöhnlichen Momente, die sich in unserem Bewusstsein auf ewig einprägen. Einige gute und einige schreckliche Momente, aber unauslöschlich. Und zumindest für mich ist der Versuch, von der Wiege bis zum Grab zu gelangen, eine zu lange Zeit, es passiert zu viel, es gibt zu viele Menschen, die man liebt, es gibt zu viel, das man vergisst oder an das man sich falsch erinnert. Um diese Momente jenseits der Zeit und ihre Bedeutung zu verstehen, sind kleine Schritte erforderlich. Das ist es, was mir beim Schreiben das größte Vergnügen bereitet: Dinge und Menschen wieder zu würdigen, wieder zu lieben. Um zu rekonstruieren, was ich in einem bestimmten Moment gedacht habe, waren meine sporadischen Tagebücher sehr hilfreich. Es gibt jetzt keine größere Erfüllung als einen gut geschriebenen Absatz, um etwas zu würdigen, was man mit zunehmendem Alter immer mehr zu schätzen weiß.

Mit vierzig Jahren übertraf ich schließlich den Erfolg, den ich mir in meinem bevorzugten Betätigungsfeld so sehr gewünscht hatte. Und mir wurde klar, dass ich, egal wie weit ich in der Zukunft noch kommen würde, bereits erreicht hatte, was ich mir in meiner Vorstellung von einem Leben anfangs erträumt hatte. Darum geht es also in diesem Buch: um diesen Traum, die ersten vierzig Jahre, jene Jahre, »deren Ränder für immer und ewig verblassen«, während wir uns weiterentwickeln. Als junger Mann habe ich nie verstanden, was dieser schöne Vers von Tennyson bedeutet. Das war der einzige Gedanke in dem ganzen schönen Gedicht »Ulysses«, der sich meinem Verständnis entzog. Jetzt weiß ich, warum.

1

SCHEIDUNGSKIND

Ich ging auf die dreißig zu und war pleite, aber ich wollte nicht mehr darüber nachdenken müssen. Hier stand ich nun, gemeinsam mit Zehntausenden anderer Touristen aus Jersey und Long Island, die die mehr als 200 Schiffe bestaunten, die in allen Größen und Formen im Hafen von New York ihre Kreise zogen. Die Sonne strahlte hell, eine leichte Brise vom Atlantik milderte die Hitze und fing sich in den üppigen weißen Segeln der sechzehn Großsegler, die im Mittelpunkt des Geschehens standen. Es war der 4. Juli 1976, und Amerika war im Freudentaumel, feierte seinen 200. Geburtstag, selbstverständlich mit Fernsehkameras allerorten. Für Amerikaner waren zweihundert Jahre eine große Sache. Für ältere Zivilisationen wie China und Europa war es nur ein Klacks. Ich sage das, weil ich sowohl amerikanische als auch französische Wurzeln habe und weil meine Mutter vor dreißig Jahren über genau diesen Fluss – den Hudson River mit seiner würdevollen Freiheitsstatue, die Flüchtlinge aus aller Welt willkommen heißt – hierherkam, und sie war gerade schwanger mit mir. Es war der harte Winter im Januar 1946, und mein Vater, ein Soldat, begleitete sie stolz zu ihrem neuen Zuhause in diesem gigantischen Land. Und heute, dreißig Jahre später, waren wir alle hier, als Zeugen der Geschichte – ein Biest mit Millionen Augen, dichtgedrängt in den Straßen und an den Fenstern von Lower Manhattan, instinktiv angezogen von der tief in unserer DNA verankerten Erinnerung an Freiheit, an die Verheißung einer besseren Welt.

Verheißung? Die Welt gründete sich darauf. Die Demokraten sollten in der nächsten Woche zu ihrem Präsidentschaftskongress in die Stadt kommen, und die Stadt fieberte einem Geldsegen entgegen – Geschäfte, Bars, Hotels, Restaurants. Etwa 20 000 von ihnen würden im Madison Square Garden Jimmy Carter zujubeln, dem Erdnussfarmer aus Georgia mit den Biberzähnen und dem schüchternen Lächeln. Er würde das schaffen; wir spürten, dass dies vorherbestimmt war, denn obwohl inzwischen Gerald Ford im Amt war, hatten die Menschen immer noch genug von Nixon und seiner Heimlichtuerei und seinen Lügen. Veränderung lag in der Luft. Wenn die Demokraten zurück an der Macht wären, bedeutete dies mehr Geld in den Taschen der Menschen. Mehr Geld bedeutete mehr Freiheit, und Freiheit bedeutete Sex. Dieses verrückte Land war bereit für die große Party! Barry White war mit seiner Soulmusik unser Gott und Donna Summer seine Göttin. »Yeah! Give me some ... mmm, mmm!« Keine Razzien mehr. Kein beängstigendes Gerede mehr über »Law and Order«, während uns hohe Kriminalitätsraten und Massenunruhen präsentiert wurden. Vietnam war vorbei. Scheiß auf Nixons »War on Drugs«! Amerika war wieder im Aufwind. Wir würden uns zudröhnen. Wie in den Sechzigern, bevor alles aus dem Ruder lief. Die späten Siebziger würden ein einziger großer Spaß werden. Fun! Fun! Fun!

Ich ließ mich durch die dichte Menge zum unteren Ende der Insel treiben, die einst von Indianern für 24 Dollar verkauft worden war, vorbei an grillenden Familien, die den Schiffen mit Fähnchen zuwinkten und ihre Kühlboxen und Klappstühle angeschleppt hatten. Meine Augen pickten sich dabei die Mädchen des Sommers heraus, von denen es viele gab, Robert-Crumb-ähnliche Karikaturen von maisgefütterten Amazonen aus dem Mittelwesten, in Shorts und Sandalen. Die Sommer in New York waren sexy. Die Hitze drang von den Füßen bis in die Lenden, während die Bürgersteige vor Feuchtigkeit dampften, sodass sich jeder schutzlos ausgeliefert fühlte; Menschen liefen halbnackt herum, als wären sie zu Hause und niemand würde ihnen zuschauen. Es war so heiß, dass es irgendwie nicht mehr so wichtig war, wer man war und was man tat; die eigene Identität verflüssigte sich wie Kerzenwachs, verschwamm und tropfte in die von jemand anderem.

Drahtige, spitzgesichtige Straßenverkäufer machten an dem Tag viel Geld, sie zwängten sich durch die Massen und verhökerten Orangenlimonade, Hot Dogs und Souvenirs, die eines Tages doch nur auf dem Trödel landen würden. Ich bemerkte das Geldbündel eines Albaners, als er einen Fünfer tauschte, vielleicht waren es schon 300 oder 400 Dollar, bis zum Abend würden es sicher 700 bis 800 Dollar. (Und ich hatte letzte Nacht mit Taxifahren gerade mal 35 Dollar verdient.) Religiöse Fanatiker priesen Jesus und verkündeten »das Ende der Welt«, glatzköpfige Hare-Krishna-Anhänger, die ihre Mantras sangen, schlängelten sich tanzend durch die Menge. Schreie von Kindern und ihren Müttern, die ihnen wie pickende Tauben hinterherjagten. Die Väter waren an Feiertagen bei solchen Gelegenheiten immer dabei – zuverlässige Arbeitstiere, bescheiden und glücklich, einfach nur ein paar Kinder, eine Frau und einen Job zu haben, Herr Jesus, einen guten Job, den es in den kommenden Jahren vielleicht nicht mehr geben würde. Selbst wenn man ihnen nichts zu sagen hatte, war es schön, einfach mit seiner Sippschaft abzuhängen. Das hatte man schon so gemacht, als man noch in Höhlen lebte. Ich vermisste das. Mir fehlte eine Familie.

Im Hafen konnte ich mir jetzt gut vorstellen, wie das für meine Mutter ausgesehen haben musste, wie sie nach einem schrecklichen Krieg, der um ein Haar die menschliche Zivilisation zerstört hatte, auf dem eisigen Deck vorbeisegelte und die gigantische Insel vor sich anstarrte. Es musste überwältigend gewesen sein, wie Kleopatra bei ihrer Ankunft in Rom im ersten Jahrhundert vor Christus. Sie musste sich gefragt haben, wer diese barbarischen Kreaturen waren, die diese Granittürme so hoch in den Himmel gebaut hatten. Oder wer diese Matrosen und Pelzjäger waren, die vor langer Zeit flussaufwärts in die dunklen und gefährlichen Wälder entlang des Hudson gezogen waren, auf der Suche nach dem Ende der Welt, um zu plündern und zu vergewaltigen, um frei von Königen und Bettlern zu sein.

Die Menschen hier waren nicht verängstigt und arm wie in Europa. Die Menschen hier waren frei. Sie waren Götter, denn nach der Geschichtsschreibung, die von den Siegern verfasst worden war, hatte Amerika diesen globalen Krieg, der heute als der Zweite Weltkrieg bekannt ist, gewonnen. Dieser Krieg war für rund 70 Millionen verstorbene Seelen und 20 Millionen Flüchtlinge auf der Suche nach einer neuen Heimat die reinste Apokalypse – eine Apokalypse, die besiegelt wurde, als Amerika das bisher Unvorstellbare tat und Atombomben auf zwei japanische Städte abwarf. Während 100 000 Menschen verbrannten, tanzten wir vor Freude über den Sieg auf den Straßen von New York, weil wir wussten, dass nichts und niemand Amerika die Stirn bieten konnte. Wir waren das mächtigste Land aller Zeiten – und das beste!

Meine Mutter verliebte sich, wie so viele Franzosen, in die amerikanischen Filme der 1930er Jahre. Die Hauptdarstellerinnen – Joan Crawford, Katherine Hepburn, Norma Shearer, Greta Garbo, Bette Davis – wurden ihre Vorbilder. Und als sie Margaret Mitchells epochalen Bestseller mit dem majestätischen Titel Gone With the Wind (Autant en Emporte le Vent) las, träumte sie davon, den Film von 1939 zu sehen, über den ganz Amerika sprach, denn sein Timing war perfekt – er zeigte den Traum eines Amerikas vor dem Bürgerkrieg. Oh, Scarlett O’Hara zu sein, so wie Vivien Leigh sie verkörperte; feurig und unabhängig, bereit, durch die Hölle zu gehen, um Tara, die Plantage ihrer Familie, zu erhalten. Zuerst galt ihre Liebe ihrem Verlobten, dem unentschlossenen, edlen Südstaatenaristokraten Ash ley, und dann verliebte sie sich in den Außenseiter, den Nordstaatler Rhett Butler, der alles andere als edelmütig war und der sie wie das verwöhnte Kind behandelte, das sie war; er wurde von ihrem Lieblingsschauspieler dargestellt, dem schnurrbärtigen, grinsenden Clark Gable, dem Prototypen eines Mannes im amerikanischen Kino der Goldenen Hollywood-Ära, wobei das Goldene Zeitalter bereits kippte (in Frankreich kam der Film erst in den 1950ern in die Kinos), gerade als der Krieg Europa heimsuchte. Große Kreativität und große Zerstörung wachsen Seite an Seite und brauchen einander – in allen Dingen.

Meine Mutter war von Natur aus eine Rebellin und machte mit achtzehn Jahren ihr Abitur in Sainte-Marie de Neuilly. Nach Jahren der Mühsal hatten ihre Eltern genug gespart, um in ein bescheidenes, altes, fünfstöckiges Hotel mit vierzig Zimmern in der Rue des Quatre Fils (Straße der vier Söhne) im Pariser Stadtteil Le Marais zu investieren, das damals noch lange nicht so in Mode war wie heute, aber zu den ältesten Quartiers von Paris gehörte. Es hieß »L’Hôtel d’Anvers – Tout le Confort Moderne«, was so viel bedeutete wie eine Badewanne auf jedem Stockwerk, warmes Wasser auf Bestellung und ein Waschbecken und ein Bidet in jedem Zimmer. Sie vermieteten die Zimmer langfristig an Einheimische aus der Mittelschicht und Exilanten, die aus anderen, ärmeren Ländern wie Polen und Rumänien geflohen waren. Meine Großeltern, »Mémé« und »Pépé«, wie sie von der Familie genannt wurden, gaben ihrer einzigen Tochter alles, was in ihrer Macht stand – mehr als ihrem einzigen Sohn. Sie hatte Willenskraft, dieses Mädchen, sie wollte sozial aufsteigen, und irgendwie gelang es ihr, sich eine Mitgliedschaft im exklusiven Pariser Racing Club im Bois de Boulogne zu verschaffen, in dem die Günstlinge der Pariser Gesellschaft unter sich blieben.

Sobald sie dort angenommen war, begann Jacqueline Goddet mit dem Reit- und Springsport, ging schwimmen, Tennis spielen, Schlittschuh laufen, verabredete sich, ging ins Kino, in Cafés. Es ist schwer, wirklich zu wissen, wie die eigene Mutter war, wenn man sie erst ab einem bestimmten Alter kennenlernt, aber in den alten Fotoalben gibt es Hinweise darauf, dass sie »une coquette« war, wie die Franzosen es liebevoll nennen, eine junge Frau, die die Aufmerksamkeit etlicher kultivierter Männer genoss, die die Franzosen als »des boulevardiers« bezeichneten.

Mama erzählte mir mehrmals von ihrem traumatischen Erlebnis im Alter von siebzehn Jahren, als sie sich schick machte, weil sie ausgehen wollte, und zum ersten Mal Lippenstift auftrug. Pépé war so schockiert von ihrer Verwegenheit, dass er ihr eine harte Backpfeife gab und sie zwang, den Lippenstift abzuwischen und zu Hause zu bleiben. In Frankreich wurde viel geohrfeigt und geschlagen, was damals noch akzeptiert wurde, aber meine Mutter vergaß diese außergewöhnliche Demütigung nie. Wie die Bergzüge ihrer Heimatregion, des Départment Savoyen im Südosten Frankreichs, war sie groß und kräftig gebaut, gesund in der Art einer Ingrid Bergman, eine wahre, leibhaftige Schönheit mit einem charismatischen Lächeln, die ihr ganzes Leben lang viele Freunde anzog. Manchmal waren es mir zu viele, aber das ist eine andere Geschichte.

Jahre später schrieb sie als Großmutter in das Buch, das sie für meine Kinder vorbereitet hatte: »Mein Ziel war es, zu heiraten. Ich wurde erzogen, um eine gute Ehefrau zu sein – zu kochen, zu sticken, Sprachen zu sprechen, ein Haus zu führen usw. Sehr altmodisch. Meiner Mutter zu helfen, mich um die Hunde zu kümmern, mich um mein Zimmer und meine Kleidung zu kümmern, sie zu respektieren, gute Manieren zu haben. Sei höflich und nett zu Menschen, die weniger haben als du, und bleibe bescheiden – egal, ob du vor einem König stehst oder vor einem Diener.« Nach dem Abschluss des Gymnasiums schrieb sie sich an einer Kochakademie ein, die später berühmt wurde, Le Cordon Bleu, und belegte auch Kurse in »Puériculture« – Kinderbetreuung nach französischer Art, »comme il faut«: »auf die richtige Art und Weise«. Irgendwann in dieser Zeit wurde sie im Racing Club die Verlobte eines gut aussehenden jungen Tennischampions aus einer gediegenen Händlerfamilie; es war ein weiterer Schritt in ein besseres Leben, und ihre Eltern waren sehr stolz.

Ihr stattlicher, 1,87 Meter großer, abenteuerlustiger Vater Jacques Goddet war als ehrgeiziger Auszubildender im Bereich Küche und Hotelmanagement nach Paris gezogen. 1912 schaffte er es nach Amerika und arbeitete als Sous-Chef im exklusiven Waldorf-Astoria in New York City. Aber er kehrte schließlich nach Hause zurück, um gegen »les sales Boches« (die dreckigen deutschen Hunnen) im damals sogenannten »Grande Guerre« zu kämpfen, jenem Ersten Weltkrieg, der 1914 als Balkan-Operette begann, aber erst 1918 endete, als eine halbe französische Generation zwischen achtzehn und fünfunddreißig bei dem brutalsten Gemetzel, das man je erlebt hat, getötet oder verwundet wurde. Pépé begann 1914 an der Marne und diente bis 1918 an der Front, wo er für die Truppen kochte. Er erzählte mir Geschichten über den Krieg, wobei für mich als Kind auf seinem Schoß sitzend die Gasangriffe am anschaulichsten waren. Nach dem Krieg heiratete er meine Großmutter, Adele Pelet-Collet, die aus derselben Region Savoyens stammte, und sie blieben für den Rest ihres Lebens unzertrennlich.

Die nächste Generation von Deutschen, die nun Rache für den Ersten Weltkrieg nahm, marschierte im Mai 1940 in Paris ein, als meine Mutter gerade neunzehn Jahre alt wurde. Es wurde eine strenge Ausgangssperre verhängt, die jeden Anflug von Ausgelassenheit und Nachtleben unterdrückte. Alle Vorräte, vor allem Fleisch, wurden rationiert, alle Zusammenkünfte von Freunden wurden unterbunden, Schlange stehen war an der Tagesordnung, und vielleicht das Schlimmste war, dass keine wirklichen Nachrichten von der Außenwelt durchdrangen. Die Deutschen waren höflich, kalt, klug und vor allem gingen sie methodisch vor; das machte den Franzosen Angst. Sie kamen regelmäßig, um die Papiere der Hotelgäste im L’Hôtel d’Anvers zu überprüfen – schnüffelten herum, auf der Suche nach gemischtrassigen Menschen und Juden.

Meine Großeltern warnten meine Mutter immer wieder: »Sprich niemals mit den Deutschen, wechsle auf die andere Straßenseite und nimm immer deinen Ausweis mit.« Sie vermied es, sich zu schminken, und trug bewusst unmodische Kleidung und hässliche Schuhe mit Korksohlen. Vier volle Jahre lang ging das so. Sie verachtete die Deutschen wie eine Krankheit, und eines Tages würde sie ihre Rache für die verlorenen Jahre bekommen. Indem sie das Leben einfach genoss. Aber so richtig.

Mit dem für Deutschland verheerenden sowjetischen Sieg in Stalingrad im Jahr 1943 begann sich das Kriegsblatt zu wenden. Die Rote Armee drängte die Deutschen über Russland zurück nach Osteuropa, während die Alliierten in Italien feststeckten. Im Juni 1944 schließlich landeten die Alliierten am D-Day in Westeuropa und befreiten im August Paris. Die Welt drehte sich plötzlich um eine neue Achse; alle strengen Regeln wurden aufgehoben. Mit ihrem Geld, den Nylonstrümpfen, den Zigaretten und dem unbeschwerten Lachen waren die Amerikaner Götter für die armen Franzosen. Aber der Krieg währte noch neun harte Monate: Mit dem Einmarsch der Alliierten aus dem Westen und weil die Russen unter großen Opfern die deutsche Kriegsmaschinerie im Osten zerstörten und dann Block für Block Berlin einnahmen, lag das Nazireich schließlich im Mai 1945 in Trümmern.

In jenem Monat sah mein Vater, Lieutenant Colonel Louis Stone, an einem Tag, an dem der Duft des Frühlings in der Luft lag, meine Mutter auf einem Fahrrad zu ihrem Racing Club fahren – in einer noch autofreien Stadt. Aus einem Impuls heraus – ich glaube, das ist immer die beste Lösung – radelte er ihr hinterher. Irgendwo im Bois de Boulogne tauchte er absichtlich vor ihr auf, entschuldigte sich, tat so, als hätte er sich verfahren und fragte nach dem Weg. Ich wäre gerne dabei gewesen, um diese ersten Worte festzuhalten. Knapp 1,80 Meter war er groß, und er muss beeindruckend gewesen sein mit seiner Uniform und dem durchtrainierten Körper eines Stiers, leicht südländisch mit dunklen Haaren, einer Zahnlücke und einer an Clark Gable erinnernde Unverfrorenheit: Wie konnte eine romantische vierundzwanzigjährige Französin da widerstehen? Als Mitglied von Eisenhowers Stab in Paris beim SHAEF (Oberstes Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte), wie konnte er da nicht einen Vorteil gegenüber jedem Einheimischen haben, der von Lebensmittelkarten lebte? Er sprach ein passables Französisch, war kühn, bestand auf ein Wiedersehen und schaffte es, ihr ihre Adresse zu entlocken, obwohl er ihr mit seinen fünfunddreißig Jahren viel älter vorkam als ihr Verlobter, der Mitte 20 war.

Zu ihrer großen Überraschung tauchte er gleich am nächsten Nachmittag bei ihr auf – damals gab es kaum irgendwo öffentliche Telefone – und stellte sich, ganz wie Rhett Butler, ihrer überraschten Familie vor, wobei er alle Einwände wegen ihres Verlobten beiseitewischte. Als Nächstes kamen Geschenke aus dem PX, einem Einkaufsladen nur für Angehörige der US-Streitkräfte. Er brachte einen kompletten Schinken, Kaffee und Schokolade mit, mit denen er diese französischen »Bauern« umgarnte, die jedoch am meisten davon beeindruckt waren, dass er ein Offizier im Stab von »le General Eisenhower« war. Und weil Englisch eine leicht zu erlernende Sprache ist, wie Churchill prahlte, »um die Welt zu erobern«, sprach ihre Tochter gerade genug, um die Grundlagen des Lebens mit einem charmanten Akzent zu erörtern, aber nicht genug, um das Interesse an anderen Dingen zu verstehen, die die Aufmerksamkeit meines Vaters gefangen nahmen, wie zum Beispiel einen Krieg zu beenden, von dem er glaubte, dass er 1945 nicht wirklich zu Ende gegangen sei.

Amerika verfügte nach dem Krieg über die mit Abstand stärkste Wirtschaft der Welt, war von Bombenangriffen unversehrt geblieben und der klare moralische Sieger. Die Russen hatten sich durch ihre seltsame Sprache und ihr mutmaßlich unbotmäßiges Verhalten gegenüber der »zivilisierten« deutschen Frauenbevölkerung disqualifiziert – ebenso hegten die Amerikaner ein seit Langem bestehendes Misstrauen gegenüber deren bolschewistischer Revolution von 1917. Mein Vater, der an der Wall Street gearbeitet hatte, bevor er der G-5-Finanzabteilung von SHAEF zugeteilt worden war, war von Frankreich nach Deutschland weitergeschickt worden. Im Jahr 1943 hatte er mit den unterlegenen Verbündeten, den Russen, sympathisiert, die nun unsere Mitbesatzer in Deutschland waren. Aber 1945 schloss er sich dem alten Kampf gegen den Kommunismus an.

Er bezeichnete die von Armut geplagten Russen als »betrügerische Bastarde«, die wahrscheinlich in ganz Westeuropa unsere Währung in großen Mengen fälschten; später erzählte er mir, sie hätten unsere Druckplatten gestohlen. Er begann, General Pattons unerfüllten Wunsch zu unterstützen, unsere »Verbündeten« in den Osten zurückzudrängen, Moskau einzunehmen und den Kommunismus ein für alle Mal zu vernichten. Viele, wenngleich nicht alle, teilten diesen Gedanken, wussten aber, dass dies, wenn es überhaupt möglich gewesen wäre, große Anstrengungen und den Verlust von Menschenleben bedeutet hätte. Die Welt begann sich eindeutig zu spalten, und mein Vater hatte natürlich die Absicht, auf der richtigen Seite dieser Gleichung von Arm und Reich zu stehen.

Später erklärte er mir, die Franzosen seien für ihn »anders«. Er hatte Freundinnen in New York, Washington und London gehabt, aber er fand »les Françaises« eher mütterlich, familienorientiert, mit ihrem Akzent, ihrem »savoir faire«, sprich: ihrer Kunst, das Leben zu genießen. Außerdem war ihnen die Anziehungskraft von Parfüm und Kleidung einer Frau bewusst. Im Wesentlichen kleideten sie sich besser als die englischen Mädchen, die er in London kennengelernt hatte und die die Entbehrungen des Krieges entweder als Entschuldigung oder als Fluch ansahen. Eine französische Frau, sagte er, sei immer eitel genug, um einen Weg zu finden, begehrt zu werden und »gut auszusehen«. Als er aus Deutschland nach Paris zurückkehrte und meine Mutter umwarb, dachte er über seine Zukunft nach. Er war hartnäckig; laut meiner Mutter sagte er ihr unverblümt: »Ich möchte, dass du meine Frau wirst. Ich habe fünfunddreißig Jahre gewartet, um dich zu finden. Ich will dich nicht verlieren.« Und mit diesen Worten tauchte plötzlich ein birnenförmiger Diamant von zehn Karat, eingewickelt in ein Stück Seidenpapier, aus der Tasche seiner Uniform auf.

Von der Warte meiner Mutter aus: Wenn man ein anständiges katholisches Mädchen ist, verlobt mit einem attraktiven jungen Franzosen aus guter Familie, bricht man nicht einfach sein Eheversprechen und brennt plötzlich mit einem unbekannten amerikanischen Soldaten in ein unbekanntes Land durch. In späteren Jahren, als ich ihren Ex-Verlobten Claude kennenlernte, hatte ich nie das Gefühl, dass sie ihn so geliebt hatte wie er sie. Und so ließ Scarlett den edlen Ashley fallen und verschrieb sich sechs Monate nach Kriegsende Rhett, und im Dezember 1945 machten Jacqueline Pauline Cézarine Goddet und Louis Stone (geboren Abraham Louis Silverstein) den vielleicht größten Fehler ihres Lebens – dem ich meine Existenz verdanke – und wurden im Pariser Bürgermeisteramt getraut. Meine Mutter trug ein rotes Kleid von Jacques Fath mit einem mit Taft gefütterten Mantel aus roter Wolle und einen roten Federhut. An der Zeremonie nahmen ihre Familie und amerikanische Offiziere sowie ihr Ex-Verlobter Claude teil, der, wie sie schrieb, »in der Hoffnung gekommen war, dass ich meine Meinung ändern würde«. Ich bin sicher, dass ihre Eltern besorgt waren, da sie den Amerikaner nicht wirklich kannten, aber sie kannten ihre Tochter gut genug, um zu wissen, dass sie sich, selbst wenn sie dagegen wären, über sie hinwegsetzen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Englischkenntnisse meiner Mutter deutlich verbessert, abgesehen von ihrem charmanten Akzent, den sie, wie ihre Familie und ich im Laufe der Zeit feststellten, ohne merkliche Verbesserung mit ins Grab nehmen sollte.

Sie verbrachten eine zauberhafte erste Nacht im Pariser Ritz in der Suite Royale mit weißen Blumen, die überall an den Vorhängen, Möbeln und Kronleuchtern angebracht waren; die weißen Seidenlaken waren mit ihren Initialen bestickt. Die Flitterwochen verbrachten sie, mit den Privilegien eines hochrangigen amerikanischen Offiziers, in Südfrankreich und zogen dann ins Hôtel San Régis in Paris, wo ich wahrscheinlich zwischen Kaffee und Croissants inmitten von weißem, flauschigem, gutem französischem Leinen gezeugt wurde. Und im Januar 1946 segelten sie mit siebzehn Gepäckstücken in die Neue Welt, meiner Mutter zufolge auf einem heimkehrenden Truppenschiff mit zwanzigtausend GIs – sie war die einzige Frau an Bord, obwohl sie sich selbst als »blinden Passagier« bezeichnete. Es klingt wie ein Film, aber mein Vater, der den »Übertreibungen« meiner Mutter gegenüber unerbittlich ehrlich war, bestätigte diese Geschichte. Es war ein eiskalter Winter, einer der schlimmsten seit Menschengedenken in einem trostlosen Europa, und die Reise durch die Stürme des Nordatlantiks war unerträglich. Die Braut übergab sich etwa zwölf Tage lang ununterbrochen, wobei sie noch nicht merkte, dass sie schwanger war, aber wenn das erste Bewusstsein so heftig und sturmgepeitscht ist, hat ihr unvermuteter Passagier sicher Notiz davon genommen.

1976, von der Reling im Battery Park aus, als ich mir jetzt Tausende von jubelnden GIs auf dem Schiff vorstellte, die an der Freiheitsstatue vorbeifuhren, konnte ich mir ebenso vorstellen, wie meine junge Mutter sich mit gewisser Naivität nicht nur fragte, welche Zukunft auf sie zukommen würde, sondern auch, wer dieser Mann neben ihr wirklich war, den sie geheiratet hatte und dessen Baby sie jetzt in sich trug. Später erzählte sie mir, dass sie Amerika als einen überwältigenden und seltsamen Ort empfunden hatte, dass die jüdische Familie meines Vaters »kalt« war und sich stark von französischen Familien unterschied, in denen jeder fast alles vom anderen wusste, denn zum einen waren sie ärmer und teilten deshalb kleinere Räume und zum anderen waren sie von Natur aus offen und emotional. Die Leute meines Vaters hatten »Geheimnisse« und sie hegten Vorurteile, sagte sie.

Sie entstammten einer intellektuellen Tradition: Einige waren in Polen gelehrte Rabbiner gewesen, deren Nachkommen in den 1840er Jahren nach New York emigrierten, während die Familie seiner Mutter aus unbekannten Teilen Osteuropas stammte. Sie statteten der East Side von Manhattan »Besuche« ab, um sich diese Französin Jacqueline anzuschauen, aber sie blieben sonst für sich und in ihrer bevorzugten Upper West Side.

In dieser Situation wurde ich also am 15. September 1946 unter Blut und Schmerzen geboren. Es war eine so schwierige Niederkunft, anscheinend eine Zangengeburt, dass sie nie wieder ein Kind bekommen würde – und man sagte mir, dass auch ich es nur knapp geschafft habe. Meine Mutter machte ein Foto von mir, als ich im Alter von sechs Monaten in ihren Armen in die Kamera strahlte, wo ich »ba ba« oder etwas Ähnliches zu brabbeln schien; später hat sie mir in der Bildunterschrift einfach die Worte »Je suis fort!« (Ich bin stark!) in den Mund gelegt. Ich war ein glückliches Baby, sagte sie viele Male, auch wenn ich »ein wenig chinesisch aussah«. Da mein Vater ein nicht praktizierender Jude war und sie eine ungezogene Katholikin, war es irgendwie richtig, dass ich nach amerikanischer Tradition episkopalisch erzogen wurde und die Sonntagsschule besuchte, bis ich vierzehn war – reich, gesund und umsorgt.

Für meinen Vater, den ich viel langsamer kennenlernte als meine Mutter, da Väter oft abwarten, bevor sie sich ihren Söhnen anvertrauen, war der Krieg eine besonders mitreißende Zeit, und im Laufe der Jahre sagte er wehmütig, dass es »die besten Jahre seines Lebens« gewesen seien. Das bürgerliche Leben, die langen vierzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, konnte da nicht mithalten. Er wurde 1910 geboren und wuchs in den 1920er Jahren in einer reichen Fabrikantenfamilie auf, inmitten einer neuen Ära illegaler »Speakeasies«, unter Frauen, die sich im Ersten Weltkrieg ihre Rechte erstritten hatten, zu Zeiten von Babe Ruth, Jack Dempsey und Lindbergh, der den Atlantik überquerte. Die vier Geschwister, drei Jungen und ein Mädchen, beschlossen, ihren Familiennamen von Silverstein in Stone zu ändern, und wurden trotz der Zulassungsquote für Juden in Princeton, Harvard, Yale (mein Vater) und Wheaton (seine Schwester) aufgenommen. Er war klug, mathematisch begabt und konnte gut schreiben. Sein gutes südländisches Aussehen war zweifellos ebenfalls hilfreich.

Der erste von drei großen Schicksalsschlägen brach über sein Leben herein, als im Oktober 1929 der Aktienmarkt abstürzte. Sein Vater, Joshua Silverstein, hatte seine Star Skirt Company verkauft und den Erlös auf den Finanzmärkten so riskant investiert, dass seine Ersparnisse, abgesehen von einigen wenigen günstig vermieteten Immobilien in Harlem, schnell aufgezehrt waren. So machte mein Vater 1931 seinen Abschluss in Yale inmitten der Weltwirtschaftskrise und hatte das Glück, einen Job für 25 Dollar pro Woche als Abteilungsleiter in einem Kaufhaus zu finden. Er erzählte mir oft, wie erschüttert er von diesem plötzlichen Schicksalsumschwung gewesen war, aber ein Jahr später hatte er bereits an der Wall Street einen Job als Rechercheur im Back-Office gefunden und 1935/36 eine Lizenz als Börsenmakler erworben. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, verschafften ihm seine Kontakte eine Anstellung als Finanzexperte bei der Armee in Washington, DC, und 1943 in London. In diesen Städten führte er weiterhin ein recht unbeschwertes Junggesellenleben ohne Verbindlichkeiten, was durch mehrere aussagekräftige Bilder von ihm mit attraktiven Frauen bestätigt wurde, von denen aber offensichtlich keine herausstach. Es war seine große, anmutige Mutter, die er nach allem, was man hört, zutiefst liebte; tatsächlich verehrte er sie fast wie eine Heilige, die fünf Kinder gebar (eines starb), denen sie allen ihre ganze Aufmerksamkeit widmete.

Der zweite große Schicksalsschlag ereilte ihn ohne Vorwarnung: 1941 verstarb seine Mutter plötzlich mit Anfang fünfzig an einem Herzinfarkt, da war er selbst einunddreißig Jahre alt. Wie sehr ihn das getroffen hat, kann ich nur an der Art und Weise ablesen, wie er über sie sprach, denn er erging sich nie in irgendwelchen Details. Wenn man bedenkt, dass wir unsere Eltern im Allgemeinen für Dinge, die wir als Verletzung empfunden haben, kritisieren, ist es ziemlich überraschend, dass es über Matilda (»Tilly«) Michaelson kein Wort gab, keine Anekdote, nichts, was sie menschlich machte. Trauer, wie er sie vielleicht empfunden haben mag, wurde kurzerhand als »Selbstmitleid« abgetan, ich habe den Eindruck, seine Gefühle verkümmerten auf einer tieferen Ebene, als wir alle je ahnten. Ich glaube, dass mit ihr auch ein Teil von ihm starb; eine gewisse Kälte, eine Distanziertheit, die meine Mutter und ich beide empfanden, durchzog sein Herz. In der Erinnerung meiner Mutter weinte er nie, nicht ein einziges Mal wegen irgendetwas; er schien immer die Kontrolle zu haben, eine vorbildhafte Vaterfigur, und seine Mutter heilig, geradezu entrückt. Aus diesem Grund glaubte ich nicht, dass meine Mutter den Mann, den sie geheiratet hatte, jemals ganz begreifen würde.

In einem Gedicht von 1932 drückte mein Vater seine Sehnsucht nach etwas Dauerhaftem aus und seinen Glauben daran, dass das Schicksal des Lebens eigentümlich düster ist:

»And Beauty, be it sight or sound or thought,

Was never meant to be a lasting thing.

It must be glimpsed, not stared at or embraced.

We will devise a way of ending it.«

They did.

Their doctrine is perhaps all wise.

The man is thankful for his glimpse of beauty.

He goes his way, a vision in his eyes.

»Und die Schönheit, sei es der Anblick, der Klang oder der Gedanke, ist nicht dazu bestimmt, ewig zu währen.

Sie kann nur flüchtig erblickt, nicht angestarrt noch festgehalten werden.

Wir werden einen Weg finden, sie zu beenden.«

Das taten sie.

Ihre Doktrin ist vielleicht ganz weise.

Der Mann ist dankbar für seinen flüchtigen Blick auf die Schönheit.

Er geht seinen Weg, ein Bild vor seinen Augen.

Ich glaube, der Krieg hat meinen Vater aus seiner Finsternis gerettet und es ihm erlaubt, seiner Vergangenheit zu entfliehen – zumindest zeitweilig. Aber er war immer von seinen finanziellen Ängsten aus der Zeit der Wirtschaftskrise gezeichnet. Nach dem Krieg, als der republikanische Kongress in der Mitte des Jahres 1946 mit einer »Angstkarte« an die Macht kam und der Kalte Krieg begann, änderte Vater seine früheren positiven Ansichten über Russland und stritt sich mit vielen seiner liberalen jüdischen Freunde, die Roosevelt verteidigten, der einen Nachkriegsfrieden wollte, der von den Vereinten Nationen und den »vier Polizisten« (Amerika, Russland, Großbritannien und, sofern vereint, China) durchgesetzt werden sollte. Mein Vater hingegen verachtete Roosevelt leidenschaftlich und behauptete nachdrücklich, dass dessen New Deal unsere Gesellschaft korrumpiere und das Problem der Arbeitslosigkeit nicht gelöst habe – nur der Krieg habe das getan. Und dass wir, um eine weitere Wirtschaftskrise zu vermeiden, den militärisch-industriellen Staat, der zwischen 1941 und 1945 so stark geworden war, weiter vorantreiben mussten. Zur Zeit des Koreakrieges, in den Jahren 1950 bis 1953, war sein Argument eine Selbstverständlichkeit. Das Land blickte geeint nach vorn, nachdem Vaters Held und ehemaliger Chef, Dwight Eisenhower, 1953 sein Amt angetreten hatte und die Zahl der Militärs immer gigantischer und unumkehrbarer wurde. Amerika war von einem echten Krieg zum Kalten Krieg übergegangen, ohne dass es eine Pause zum Überdenken gegeben hatte. Die Angst vor Arbeitslosigkeit der Wirtschaftskrise war kein Problem mehr, und jegliche Opposition wurde durch J. Edgar Hoover, Joe McCarthy, die Truman-Doktrin und die nationalistischen Medien begraben.

In den folgenden zwanzig Jahren, bis zum Ende des Vietnamkriegs, selbst als mein Vater viel Geld verdiente, hat er sich nie wirklich entspannt. Er weigerte sich, etwas zu besitzen, wenn es gemietet werden konnte – eine Wohnung, ein Stadthaus in New York, Land, ein Gemälde, nicht einmal ein Auto, als es schließlich Mietverträge gab. »Ich bin nur auf der Durchreise, Kleiner« oder »Huckleberry«, wie er mich nannte, nach der größten Schöpfung seines Lieblingsschriftstellers Mark Twain. Besonders gut gefielen ihm Hucks Szenen mit dem betrunkenen Vater, möglicherweise wegen der völligen Verantwortungslosigkeit des Vaters; sein Lieblingsbild von sich selbst als junger Mann entstand, nachdem er ein paar Tage lang vermisst worden war und ungepflegt und unrasiert wie ein Landstreicher wieder aufgetaucht war. Vielleicht wollte er deshalb nichts besitzen; es ging um den Stolz, der vor dem Sündenfall kam. »In diese Welt kam ich mit nichts, und aus ihr heraus usw.«– was natürlich auch mich einschloss, seinen einzigen Erben. »Niemand kommt hier lebend raus« und »Das Leben ist kein Zuckerschlecken« lauteten die düsteren Maximen, die ich in meiner Jugend fortwährend hörte.

Um keinen falschen Eindruck zu erwecken: Mein Vater hatte einen scharfen, selbstironischen jüdischen Humor, der von vielen geschätzt wurde; er konnte auch wunderbare Gutenachtgeschichten erzählen, wobei die Hauptfigur aus seiner dunklen Seite der »Böse Simon« war – ich würde sagen, ein Vorläufer von Lemony Snicket –, der unzählige Formen und Gestalten annehmen konnte, um mich zu verfolgen und mich manchmal zu entführen; der Böse Simon machte mir genauso viel Angst wie die Russen. Auf jeden Fall machte mir mein Vater klar, dass ich mich auf nichts verlassen sollte, wie er es vermutlich vor dem Börsencrash von 1929 getan hatte. Er würde mich durch das College bringen, wie sein Vater es mit ihm getan hatte, und das war’s. Obwohl er mit voller Überzeugung die Religion ablehnte und für das isolationistische Verhalten der chassidischen Juden aus Brooklyn nur Spott übrighatte – »Warum können sie sich nicht benehmen wie Amerikaner?« –, stand er dem Alten Testament näher, als er jemals zugegeben hätte. Wenn er die Unsicherheit dieses Lebens schon früh und oft auf mich übertrug – natürlich in Verbindung mit seinem ständigen Gezeter über die Russen, die das Land infiltrieren würden –, geschah das zum Teil deshalb, weil er, glaube ich, befürchtete, ich könne die extravagante, »angeberische« französische Mentalität meiner Mutter übernehmen.

Warum hatte er also jemanden geheiratet, der so ganz anders war? Als ein sich selbst verleugnender, unauffälliger Jude in einer weißen, angelsächsisch kontrollierten Gesellschaft und als ein in den meisten Fällen von Vernunft geleiteter Mann muss er gewusst haben, dass es ein Wagnis war, ein französisches Mädchen mit »ländlicher« Herkunft zu heiraten. Oder vielleicht erkannte er, dass eine Heirat außerhalb seiner Sippe paradoxerweise ein schlummerndes Gen wiederbeleben könnte. Seine Frau brachte kein Geld aus Familienbesitz, keine Erblinie, keine Bildung oder geschäftlichen Beziehungen in diese Verbindung. Sie stand außerhalb der New-York-Washington-Machtstruktur, die die Welt beherrschen würde und in die er, selbst als Jude, mit seinem Yale- und Militär-Hintergrund hätte eindringen können. Mutter war eine Außenseiterin, eine bezaubernde Unbekannte für die mächtigen Frauen, die diese Dinge entschieden. Als ich ihn nach dem Grund fragte, sagte Vater ganz offen, dass er sie geheiratet habe, »weil sie eine gute Mutter abgeben würde«, und damit wollte er keinesfalls die Möglichkeit einräumen, dass er sie liebte, doch wenn er unter Druck gesetzt worden wäre, hätte er wohl mit erschreckender Ehrlichkeit gestehen müssen: »Die einzige Frau, die ich je geliebt habe, war Mutter« – seine eigene.

Es war Sex, nicht Geld, das meinen Vater aus der Bahn warf. Sex war in der Tat das Schreckgespenst jener Generation des Zweiten Weltkriegs. Die Bigotterie des modernen Lebens wurde in den bahnbrechenden Stücken von Arthur Miller, Tennessee Williams, William Inge, später Edward Albee und in den Romanen von J. D. Salinger, Norman Mailer, Saul Bellow, Philip Roth, John Updike, James Jones und anderen thematisiert. Im New York der späten 1960er Jahre, das ich kennenlernte, wurden Scheidungen aus langen, traditionellen Ehen zu einem vertretbaren, fast unvermeidlichen zweiten Akt. Meine Mutter erzählte mir später, dass sie die Untreue ignorierte, aber 1949, etwa zu der Zeit, als die Sowjets die amerikanische Seifenblasen-Vorstellung, sie seien die alleinigen Besitzer einer Atombombe, platzen ließen, verschob sich das Kräfteverhältnis auch bei uns zu Hause plötzlich und dramatisch, als mein Vater in flagranti ertappt wurde. Sie behauptete, dass sie einen Besen auf seinem Rücken zerbrochen habe und dass sie einen schrecklichen Streit gehabt hätten. Es wurden übertriebene und hässliche Dinge gesagt, aber Mama, die diese Besen-Geschichte über die Jahre hinweg wiederholte, startete nun einen Kreuzzug. Sie definierte sich als eine französische Revolutionärin, der nun bewusst wurde, dass ihr Mann sie und ihre Ehe verraten hatte – und dass, da er sich so ungeschickt verhalten hatte, andere Leute es gewusst haben müssten, und jetzt, da ihre Demütigung für beide öffentlich war, die Dinge nicht mehr so sein könnten, wie sie waren: »Der König ist tot ...« Sie war von ihm zurückgewiesen worden. Das verletzte sie zutiefst, ihr amerikanischer Traum zerbrach. Aber von all dem bekam ich nichts mit.

Wie viele andere versuchte sie, die Situation zu verbessern, indem sie ein weiteres Kind bekam, was mein Vater und ich uns beide wünschten. Aber meine Geburt hatte ihren Körper schwer angegriffen, und eines späten Abends, als wir zu Gast in einem Haus in East Hampton waren, hörte ich unten Lärm. Durch das Geländer sah ich, wie Sanitäter meine Mutter ins Krankenhaus brachten, und dann sah ich, so glaube ich, wie ein abgetriebener und blutiger Fötus von fünf oder sechs Monaten in eine Decke gewickelt hinausgetragen wurde, aber ich bin mir nicht sicher. Es war wie in einem Horrorfilm.

Während mein Vater nun seine Streifzüge diskreter fortsetzte und meine Mutter die mutige Heldin spielte – war nicht auch Scarlett von Rhett abgewiesen worden? –, machte sie das Beste daraus. Die Sommermonate verbrachte sie in Frankreich, manchmal mit mir, wenn ich nicht in irgendein Ferienlager mit indianischem Namen an einem eiskalten See in Maine oder in Upstate New York geschickt wurde. In den 1950er Jahren wurde meine Mutter in Frankreich wie ein Filmstar behandelt. Sie brachte schwer zu findende Blue Jeans, Kosmetika und Elektroartikel mit und setzte mich bei ihren Eltern auf dem Lande östlich von Paris ab. In der Zwischenzeit fuhr sie zu den Landhäusern ihrer reicheren Freunde außerhalb von Paris oder nach Südfrankreich, wo sie ein Leben voller europäischer Sinnlichkeit genoss, das sich mit der Zeit, mit den modernen Annehmlichkeiten Amerikas, zum neuen internationalen »Jetset« entwickeln sollte.

Meine französischen Großeltern waren der Gegenpol zu meinen Eltern. Ich verbrachte mehrere Sommer bei ihnen. Mémé erschien mir immer alt, kräftig und herzlich in der Art der Frauen, die um die Jahrhundertwende aufgewachsen waren, eben rundum bodenständig. Ihr Taschentuch hatte sie oft auf ein Gerstenkorn über ein hängendes, tränendes Auge gepresst, was ihr Sehvermögen teilweise beeinträchtigte. Mémé machte sich in der Regel über etwas Sorgen: über das bevorstehende Abendessen, das verfügbare Essen, das Geld, oder, wenn es nicht ihre Tochter oder ihr Sohn oder einer der Hotelgäste war, dann über uns – die Enkelkinder.

»Quel souci!« (Nur Sorgen!) war Mémé’s Version von »Oy vey! Und jetzt?« Oder aber sie tönte im Singsang: »Oh la! Qu’est ce qu’on va faire!« (Was sollen wir nur tun?) Und doch hatte sie immer etwas Besonderes für uns aufgehoben, »un p’tit bonbon« oder zwei, irgendwo versteckt in ihrem riesigen Kleiderschrank, eine Dose mit Süßigkeiten oder Pralinen und manchmal einen kleinen Stapel knisternder Francs-Scheine, bunt bedruckt mit Schriftstellern und Soldaten – großes, plakatives Nachkriegsgeld, mit dem wir fröhlich ins Kino oder in den Comicladen verschwanden.

Da es in ihrem beengten Pariser Hotel nicht genug Platz gab, schlief ich, »l’Américain«, als ihr Lieblingsenkel, mit Pépé in Mémés Bett, und sie erzählte mir Geschichten von »le Loup«, dem Wolf, der auf den Dächern von Paris sein Unwesen trieb – und der, während die Leute schliefen, Schornsteine herunterklettern und, ohne dass die Eltern es mitbekamen, ein ungehorsames Kind aus dem Bett reißen konnte. Frankreich hatte eine starke Mythologie der Wölfe; angeblich hatte es im Mittelalter umherziehende Wolfsrudel gegeben, und in den großen Wäldern gab es sie Gerüchten nach noch immer.

Unweigerlich schauderte ich und musste mich an Mémé klammern, wie in dem französischen Märchen »Rotkäppchen« – erinnern Sie sich, was das junge Mädchen vorfand, als es im Haus seiner Großmutter ankam? Ich schaute mir Mémé genauer an. Im Dunkeln war es schwer zu erkennen, aber ihr Mund war sicherlich keine lange, behaarte Schnauze mit scharfen, furchterregenden Zähnen. Es war einfach Mémé, und ihr sanftes Lächeln beruhigte mich immer wieder, während sie mich an ihre warmen Brüste drückte. Ich konnte sie auf eine traditionellere Weise lieben als meine Mutter. Es war einfach so, dass Mémé immer für mich da war, und Mama war ... na ja, aufregend, aber ungestüm und sprunghaft.

Pépé, da war er ein ganz typischer Franzose, war schnell darin, ungezogene Kinder zu versohlen, aber jetzt, mit über sechzig Jahren, knurrte er oft nur wie ein alter Hund, der es sich am Feuer gemütlich gemacht hat. Er war ein liebevoller Mann, der mir, wie gesagt, Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg erzählte.

Der natürliche Lauf des Lebens wurde von diesen beiden stoisch akzeptiert – und dies traf, wie ich bemerkte, auf die meisten Franzosen zu; sie hatten genug vom Krieg gesehen. Was ich an älteren Menschen lieben und schätzen gelernt habe, ist ihre Gleichgültigkeit gegenüber der vergehenden Zeit, ihren Moden und ihren Lebensvorstellungen. Das ist die zentrale Kraft, die uns das Alter schenkt. Pépé wurde besser durch Mémé, die ihm treu bis ans Ende ihrer gemeinsamen Tage zur Seite stand. Zusammen waren sie ein Fels in der Brandung. Die Bemerkung, die man mir als Kind zugetragen hatte – dass ein Mann seiner Wege gehen kann, aber die Frau in ihrer Treue fest verankert sein muss –, habe ich erst viel später in meinem Leben verstanden. Ohne ein moralisches Zentrum – und dazu braucht es nur eine unerschütterliche Seele – kann es keine starke Familie geben. Und ohne Familie leiden wir alle und jeder von uns. Diese harten Lektionen sollte ich von meinen Eltern lernen, die ich über alles liebte.

Als ich klein war, schien es, dass Kinder aus Familien mit den entsprechenden Mitteln zusammen mit anderen Kindern in Schulen, Kirchen, Lagern abgestellt wurden, sich zum Essen an andere Tische setzen und zu anderen Zeiten essen mussten als die Erwachsenen, und diszipliniert wurden, um gesehen, aber nicht gehört zu werden. Und meine Mutter mit ihrem nervösen Temperament konnte genauso hart sein wie ihr Vater einst mit ihr, was, wie ich glaube, ihre starke und rebellische Natur geprägt hat. Kochte die Wut bei ihr einmal über, gab es, ganz auf die französische Art, »une bonne gifle«, eine Ohrfeige, oder einen festen Klaps auf den Hintern, womit die Dinge mit einem ungezogenen Kind schnell geklärt werden konnten. Es konnte auch ein heftiges, emotionales Wortgefecht geben, aber so ein bereinigendes Gewitter hinterließ auf keiner Seite Schuldgefühle. Im Laufe der Jahre jagte mich meine Mutter mehrmals wutentbrannt durch unsere Wohnung, manchmal mit einer Reitgerte, und ließ mich wissen, wer der Boss war. Mein Vater war zwar nicht in der Lage, die Hand gegen mich zu erheben, aber er konnte mich scharf zurechtweisen, wenn ich bloß eine Drei im Zeugnis hatte.

Viele Jahre später erzählte Mama meinem Sohn eine Geschichte, dass ich, als ich acht Jahre alt war, zu ihr kam und jammerte: »Du liebst mich nicht mehr!«

»Warum sagst du das, mein Schatz?«, fragte sie.

»Weil du mich nicht mehr verhaust.«