6,99 €

6,99 €

oder

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

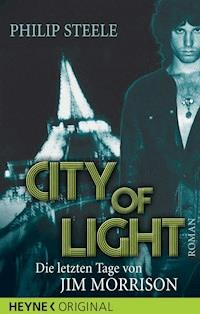

Die letzten Tage des Jim Morrison

Sein Leben als großer Rockpoet und charismatischer Sänger der Doors ist unvergessen, doch nur wenig ist bekannt über Jim Morrisons letzte Tage in Paris im Jahre 1971. Philip Steele, selbst erfolgreicher Musiker und Komponist, lernte Jim Morrison kurz vor dessen Tod in der „city of light“ kennen. In seinem bewegenden Roman schildert er den tragischen Niedergang des einst so gefeierten Helden bis zu dessen mythenumwobenem Tod.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 549

Veröffentlichungsjahr: 2009

3,9 (16 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Sammlungen

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Über das Buch

Lob

ERSTES BUCH - RIMBAUD: WIEDERGEBOREN

1. Kapitel - Am Pier

2. Kapitel - Nr. siebzehn

3. Kapitel - Fleisch gewordene Venus

Copyright

Über das Buch

Im April 1971 veränderte sich das Leben eines jungen amerikanischen Rockmusikers nachhaltig, als er in einem Pariser Straßencafé gegenüber von seinem großen Idol Jim Morrison Platz nahm. Der legendäre Sänger der Doors hatte Los Angeles verlassen, um Abstand vom Rockstarleben zu gewinnen und suchte in der französischen Hauptstadt nach neuen Inspirationsquellen. Diesem Treffen sollten viele weitere folgen, die später auch in zahlreichen Biografien festgehalten wurden und letztlich als Inspiration für City of Light dienten.

Bei dem eingangs erwähnten jungen Musiker handelte es sich um Philip Steele, der sich später zu einem preisgekrönten Songwriter und Filmkomponisten entwickeln sollte. Der gebürtige New Yorker schrieb mit »City Lights« einen Dancefloor-Klassiker, der sich millionenfach verkaufte. Als Komponist war Steele unter anderem am Soundtrack zu Quentin Tarantinos Kill Bill 2 beteiligt, wofür er 2005 für den Grammy nominiert wurde. Wie das Schicksal so spielt, arbeitete er bei einem seiner zahlreichen Soundtrackprojekte auch mit Ray Manzarek, dem Keyboarder der Doors, zusammen. Heute lebt Philip Steele in Berlin und ist dort neben seiner Soundtrackarbeit als Musikproduzent tätig.

»DER DICHTER MACHT SICH SEHEND DURCH EINE LANGE, GEWALTIGE UND ÜBERLEGTE ENTRIEGELUNG ALLER SINNE. ALLE ARTEN VON LIEBE, LEIDEN, WAHNSINN; ER SUCHT SICH SELBST … ER KOMMT AN BEIM UNBEKANNTEN, UND WENN ER, ÜBERWÄLTIGT, DAMIT ENDEN WÜRDE, DASS ER DAS VERSTÄNDNIS SEINER VISIONEN VERLIERT, SO HAT ER SIE DOCH GESEHEN! MAG ER AUCH ZERRISSEN WERDEN BEI SEINEM GROSSEN SATZ DURCH DIE UNERHÖRTEN UND UNSAGBAREN DINGE.«1

- Arthur Rimbaud

ERSTES BUCH

RIMBAUD: WIEDERGEBOREN

»A MAN SEARCHING FOR LOST PARADISE CAN SEEM A FOOL TO THOSE WHO NEVER SOUGHT THE OTHER WORLD.«

- James Douglas Morrison Paris Journal

1. Kapitel

Am Pier

Über der Bucht von Santa Monica liegt ein leuchtender, lachsfarbener Winterhimmel. Als könnte es den Einbruch der Dunkelheit kaum erwarten, beginnt das Neonschild über dem Eingang zum Pier plötzlich zu flackern, zuerst weiß, dann blau, dann gelb, trotzdem ist es vorerst keine Konkurrenz für das natürliche Licht der blauen Stunde. Endlich werden, einer nach dem anderen, alle Buchstaben lesbar - »Yachthafen« - »Sportfischen« - »Bootsverleih« - »Café« -, und schließlich, nach einem letzten Aufbegehren, lässt der Tag sich ebenso widerstrebend wie unwiderruflich in die kühlen Arme der kalifornischen Nacht sinken.

Ein von dem Anblick verzaubertes junges Paar geht Hand in Hand unter dem Neonportal hindurch und verliert sich in der Schar der Besucher, die dahinter zusammengeströmt sind, als wollten sie irgendeinem vergessenen, imaginären Gott huldigen. Das lange, dunkle Haar des vollbärtigen Mannes verdeckt den Kragen seiner khakifarbenen Jacke aus den Beständen der in Vietnam kämpfenden US-Armee, und seine weite schwarze Jeans fällt in Falten auf die abgetragenen Stiefel. Neben der atemberaubenden Schönheit an seiner Seite gleicht er einem Hippie oder einem linken Antikriegsaktivisten.

Während sie sich durch die Menge schlängeln, richten sich zahlreiche Augenpaare auf die Begleiterin des jungen Mannes, die nach der neuesten Mode in eine Designerlederjacke und hautenge verblichene Jeans mit breitem Schlag gekleidet ist. Ihre flammend rote Mähne fällt glatt über ihre Schultern. Sie geht und wiegt sich anmutig wie eine Frau, für die es offensichtlich nichts Besonderes ist, bewundernde Blicke auf sich zu ziehen.

Kirmesorgelmusik liegt in der Luft und entführt den jungen Mann vier Jahre in die Vergangenheit, als seine Band, neben Jefferson Airplane, auf genau diesem Pier im Cheetah vor viertausend kreischenden Fans spielte. Er erinnert sich, wie er damals, während des Orgelsolos in »Light My Fire«, zum ersten Mal wie auf einem Drahtseil am äußersten Bühnenrand balancierte und sich im nächsten Moment acht Fuß tief zwischen seine minderjährigen Bewunderinnen stürzte. Und er hört Rays Vox Continental aufheulen, als wäre es erst gestern gewesen. Ein Abend purer Magie.

Heute hat er weniger Glück. Die Tonbandmusik schwillt an, während sich das Paar durch die Menge schiebt und sich einem klassischen Karussell aus der Alten Welt nähert, das aussieht, als würde es wehmütig auf ein glücklicheres Leben auf irgendeinem Jahrmarkt in Paris zurückblicken, wo es sich drehte, ehe es auf dieser Strandpromenade über dem Pazifik landete. Das reich verzierte Gebilde wirkt hier, in der Nachbarschaft der dicht gestaffelten Palmen am Ocean Boulevard, seltsam fehl am Platz.

Ohne Vorwarnung, als würde er einer Laune nachgeben, lässt der junge Mann die Hand der Frau los, springt auf das Karussell und hängt im nächsten Moment in einer Haltung über die Kante, die fast ein wenig zu riskant aussieht, um ihm Vergnügen bereiten zu können. Die junge Frau schnappt nach Luft und schlägt die Hand vor den Mund, als ihr unwillkürlich eine seiner Eskapaden im Château Marmont in Hollywood einfällt, bei der er unglücklich ausrutschte und sich eine Rippe brach. Doch da springt der Draufgänger, nachdem er der Schwerkraft ein paar Umdrehungen lang getrotzt hat, geschickt wieder ab und greift nach ihrer Hand, als wäre die ganze Aktion keine weitere Bemerkung wert. Tatsächlich fällt kein einziges Wort, die Frau hält ihm nur die Wange hin, die er küsst, als wolle er sich damit für seine Tollkühnheit belohnen. Da sie seinen Leichtsinn kennt, ist sie froh, dass ihm dieses Mal nichts passiert ist.

Sie setzen ihren Spaziergang über die Strandpromenade fort und werden von dem unwiderstehlichen Grillduft einer Imbissbude in der Nähe angelockt. Die junge Frau kauft einen extralangen Hot Dog mit Senf und Sauerkraut. Sie hält den Hot Dog von sich weg und dirigiert das eine Ende in den geöffneten Mund ihres Helden, während sie mit spitzen Fingern das Brötchen hält und herzhaft in das andere Ende beißt. Während er noch kaut, langt der Mann in seine Hosentasche, fischt einen Vierteldollar heraus und kauft einen großen Plastikbecher Bier, um den Bissen hinunterzuspülen. Ein paar Schritte später pflückt seine rothaarige Begleiterin eine Wolke Zuckerwatte aus einer pastellfarbenen Reihe und beide graben ihre Gesichter in den rosa Wattebausch wie zwei Highschool-Turteltauben, die sich einträchtig ihren ersten Erdbeer-Milchshake teilen.

Als sie an einer Schießbude vorbeikommen, zerreißt das Prasseln von Gewehrfeuer die luftige Tonbandmusik wie wild durcheinander rasselnde Marschtrommeln. Ein Soldat in Khaki, dessen Ärmel die drei gelben Streifen eines Sergeanten zieren und der offenbar gerade aus Vietnam kommt, handhabt das Gewehr wie eine Spielzeugwaffe. Was der wohl mit einer M-16-Halbautomatik anrichten könnte?, überlegt der junge Mann. Wahrscheinlich den gesamten Pier in weniger als zehn Sekunden mit Tod überziehen. Oder zumindest mit einem Feuerstoß eine Hand voll Hippies abknallen. Der Gedanke behagt ihm nicht und er zupft nervös am Arm seiner Begleiterin. In diesen Zeiten ist es ungesund, mit langen Haaren und Bart in Reichweite einer Knarre herumzulaufen. Und dieser Soldat würde in ihm nie im Leben die Stimme einer der Rockbands erkennen, die er gehört hat, während er sich in irgendeinem Schützengraben im Dschungel Südostasiens einen Joint anzündete. Wer würde schon glauben, dass dieser bärtige Friedensapostel der Sänger der berühmtesten Band in Amerika ist?

Das Paar eilt nun auf eine Gruppe Schausteller zu, bestehend aus einem stummen Clown mit einer Fahrradhupe, der sich aufführt wie Harpo Marx, einer schäbigen Zigeunerwahrsagerin, die einen Stapel Tarot-Karten vor ihnen auffächert, sowie einer vollbusigen blonden Bikinischönheit, die alle in aufdringlicher Rivalität um ihre Aufmerksamkeit werben. Abgesehen von der ständigen Sorge, erkannt zu werden, mit der jede Berühmtheit vertraut ist, bemüht sich das Paar, so entspannt und unauffällig wie möglich aufzutreten. Sie haben gemeinsam schon eine Menge durchgemacht, diese kleine Ablenkung vermag sie also keineswegs aus der Ruhe zu bringen.

Während sie sich an dem bizarren Trio vorbeidrücken, versucht der Clown ihre Aufmerksamkeit zu erregen, indem er wild mit den Händen herumfuchtelt und seine Hupe quäken lässt. Ein paar Meter weiter plärrt blechern zigeunerhafte Geigenmusik aus einem billigen Kassettenrekorder, der hinter der Wahrsagerin auf einem Tisch steht. Die Alte streckt der jungen Frau eine Tarot-Karte hin.

»Hier, meine Schöne«, buhlt sie, »lass mich dir deine Zukunft vorhersagen! Möchtest du nicht wissen, was das Schicksal für dich bereithält? Wie lange deine Liebe dauert? Oder dein Leben? Wirst du reich sein, reisen, oder dich mit Juwelen behängen? Das alles steht in den Karten! Für nur einen Dollar! Nur’n guter alter Dollar!«

Die junge Frau lächelt höflich und schüttelt den Kopf, während ihr Begleiter fünf Jahre in die Vergangenheit entgleitet, an einen Ort, an dem eine Wahrsagerin wie diese vier langhaarigen, arbeitslosen Musikern, die verzweifelt auf der Suche nach einem Plattenvertrag waren, die Zukunft zu weisen versprach. Auch damals wurde das Angebot der Zigeunerin ausgeschlagen. Könnte sogar dasselbe alte Weib sein, überlegt er. Wer weiß? Sehen ja alle gleich aus mit ihrer dicken Schminke, den klimpernden Armreifen, ihren langen schwarzen Locken und den Kopftüchern aus glänzender Seide. Zum Teufel, dabei glaubt er nicht mal an Astrologie. Er weiß bloß, dass er im Zeichen des Schützen geboren wurde, angeblich das philosophischste unter den Sternzeichen! Das klingt ja nicht schlecht, denkt er. Aber andererseits ist das Ganze nur ein Haufen Bockmist, wie er in seinen Konzerten immer gesagt hat, damals, in einem anderen Leben, in einem anderen Zeitalter der Welt.

Woher soll so eine Zigeunerin schon wissen, was ihm die Zukunft bringen wird? Und außerdem: Warum sollte man das Schicksal herausfordern? Am Ende geht ja doch alles gut. So wie beim letzten Mal auch. Irgendwie hat er nicht das Gefühl, dass der Rattenfänger für ihn schon sein letztes Liedchen angestimmt hat.

Im nächsten Moment wird sein Blick von dem Bauch der Bikiniblondine abgelenkt, die ihm mit der einen Hand zuwinkt, um ihn zum Besuch einer Peepshow zu animieren, während sie mit der anderen lasziv um das Blumen-Tatoo streicht, das ihren Bauchnabel ziert. Dabei schaut sie dem jungen Mann unverwandt in die Augen.

»He, Süßer! Willste nicht’nen Blick riskieren? Die Kleine wird dich ja wohl für’ne Minute vom Haken lassen, oder?«

Bei dieser Bemerkung wirft das rothaarige Mädchen ihr einen eisigen Blick zu, der so viel sagt wie »Siehst du nicht, dass er vergeben ist, Schlampe?« und klarstellt, dass sie keines Wortes würdig ist. Die Blondine zuckt vor dem Blick zurück, fährt jedoch fort, den jungen Mann mit irritierter Neugier anzustarren.

»Kenn ich dich nicht von irgendwoher?«, fragt sie dann.

Er schenkt ihr ein Lächeln und wagt einen letzten flüchtigen Blick auf ihren tätowierten Bauch, bevor er weitergeht.

»Kann ich mir nicht vorstellen«, erwidert er über die Schulter und legt den Arm um sein Mädchen.

»He, Jerry«, wendet sich die Bikinischönheit der Reinkarnation von Harpo Marx zu. »War das nicht der Typ von dieser berühmten Rockband?«

»Jah, Mann, das isses! Wusste ich’s doch, dass ich den schon mal gesehen hab«, plärrt der Angesprochene, während er dem Paar hinterherglotzt. »Die Doors! Mann, der hat sein Image aber ganz schön verändert,’n Wunder, dass er nicht auf dich abgefahren ist, Baby!«

»Keine Chance. Nicht mit diesem Kampfhund an seiner Seite«, höhnt sie.

Die sorglose Atmosphäre auf dem Pier löst sich für das müßig schlendernde Paar in diesem Augenblick in Luft auf. Die abendliche Entspannung, die sie gesucht haben, weicht einer bedrohlichen, beinahe paranoiden Stimmung. Der kindisch-unscheinbare Schmuck der Buden, der die Schaulustigen anziehen soll, verwandelt sich in schrillbunte Masken mit viehisch verzerrten Zügen, die sie bei jeder neuen Wendung ihrer Schritte auszulachen scheinen wie die Horrorgestalten auf einem schlechten LSD-Trip. Der Jahrmarkt hat sich mit einem Schlag in einen Albtraum verkehrt.

Die beiden gehen jetzt schneller, der Griff ihrer Hände wird fester, während die Fieberkurve der Musik, des Getöses der Menge und des Geschreis der Schausteller und fliegenden Händler ringsum immer weiter ansteigt und schließlich zu einer undurchdringlichen Kakophonie verschmilzt. Ein paar Schritte später sehen die beiden einander an, als wollten sie sagen: »Lass uns von hier verschwinden!« Instinktiv beschleunigen sie ihre Schritte, bis sie sich laufend der Seeseite der breiten Mole nähern. Noch fünfzig Yards und sie sind endlich in Sicherheit, weit weg von der rasenden, lärmenden Menschenmenge. Als sie schließlich das verwitterte hölzerne Geländer erreichen, finden sie eine freie Stelle in der Nähe einiger Angler: Männer und Jungen in einer losen Reihe am Strand. Plötzlich sind sie in einer anderen Welt, einem Obdach am Meer, von dem aus sich ein imaginärer Regenbogen über den Vergnügungspark und darüber hinaus über ganz LA wölbt und alles an schlechtem Karma und bösen Erinnerungen unter sich zurücklässt. Der junge Mann und die Frau schauen sich lächelnd an und atmen tief durch, als hätten sie soeben einen Marathonlauf hinter sich gebracht.

Seite an Seite stützen sie die Ellbogen auf das Geländer und versuchen japsend, zur Ruhe zu kommen, während sie gierig die frische, salzige Luft einatmen. Hypnotisiert von der stillen Schönheit des Sonnenuntergangs blicken sie auf den vor ihnen ausgebreiteten Pazifik hinaus, der sich das orangerote Rund der versinkenden Sonne einzuverleiben scheint. Nach einem langen, selbstvergessenen Augenblick bricht die junge Frau das Schweigen.

»Liebling?«, beginnt sie mit schmeichelnder Kleinmädchenstimme.

Der junge Mann antwortet nicht. Sein Blick bleibt aufs Meer gerichtet. Dann zündet er sich eine Zigarette an und nimmt einen langen Zug. Der Lärm auf der Promenade ist dem Geschrei der Möwen und dem Plätschern der Wellen gewichen, die rhythmisch gegen die Stützpfähle unter ihnen schlagen. Der Wind trägt ihnen hin und wieder ein paar spanische Wortfetzen von den Anglern zu. Endlich dreht sich der Mann zu seiner Begleiterin um und sagt mit flacher, tonloser Stimme, als hätte er sie gar nicht gehört: »Da drüben liegt Catalina.«

»Lass uns abhauen, bevor es zu spät ist«, bittet sie ihn leise. »Ich bin müde … Wir sind beide müde. Wir haben hier alles erreicht, was für uns drin war.«

Nach einer langen Pause antwortet er: »Ich wette, du hast keine Ahnung, dass wir hier genau am Ende der Route 66 stehen. He, haben wir uns nicht 66 kennen gelernt?«

»Ja, stimmt.« Sie nickt bedrückt. »Und jetzt sind wir am Ende der Straße.« Verzweiflung färbt ihre Stimme. »Diese Stadt wird dich noch umbringen, verdammt noch mal. Sie wird uns beide umbringen. Alles hier ist nur noch ein einziger Albtraum!«

Der junge Mann starrt weiter den Horizont an, während das Mädchen einen neuen Anlauf nimmt und ein wenig mehr Zuversicht in ihre Stimme legt.

»Außerdem redest du jetzt schon seit über einem Jahr davon, nach Paris zurückzugehen.«

Ihr Gefährte bläst darauf nur eine lange Rauchfahne in die Luft. »Wenn man bedenkt, dass ich erst vor kurzem noch dort war.«

»Hä?«, fährt das Mädchen auf. »Wo?«

Er deutet mit einem Kopfnicken auf die schemenhaften Umrisse in weiter Ferne. »Catalina.«

Sie verdreht die Augen, und ihre Stimme wird mit wachsender Erregung immer schriller. »Hör doch … ich kann mich drüben nach einer Bleibe für uns umsehen, während du hier alles Nötige abwickelst. Wir können Sage zu meiner Familie bringen, die mögen doch Hunde. Danach müssen wir uns nur noch überlegen, was aus der Boutique werden soll. Ich könnte in ein paar Wochen abreisen. Zum Teufel, wenn ich erst weg bin, brauchst du doch auch höchstens noch zwei, drei Wochen, um deine Sachen zu packen und nachzukommen, was meinst du?«

Der junge Mann betrachtet weiter die ferne Insel am Horizont. Dabei denkt er an das nächtliche Gelage im Avalon mit Babe und den beiden Mädchen, die er irgendwo aufgegabelt hatte, und daran, wie sie sich in der Nacht allesamt fast um den Verstand gekokst und gesoffen hatten. Das Meer sieht so still und friedlich aus in diesem Moment, und doch erinnert er sich fast bis in die Fußspitzen spürbar an die raue Bootsfahrt über den Kanal nach Palos Verdes. Der Gedanke daran beschert ihm ein Gefühl von Übelkeit in der Magengrube.

»Hörst du mir überhaupt zu, Herrgott noch mal?«, fährt ihn die Frau aufgebracht an. »Mir ist es todernst.«

Doch er fährt wie in Trance fort, als wären ihre Worte gar nicht bis zu ihm durchgedrungen. »Ich habe keine Ahnung, wer ich bin … ich habe keine Ahnung, was ich tue … ich weiß ja nicht mal, was zur Hölle ich eigentlich will!«

Die junge Frau stöhnt ärgerlich auf, besinnt sich jedoch und versucht den Mann zu besänftigen. »Ich weiß, Baby. Ich weiß.« Dann blicken beide eine weitere scheinbare Ewigkeit auf das Meer hinaus, bis sie erneut das Schweigen bricht.

»Ist dir eigentlich klar, dass du immer schon Angst vorm Wasser hattest?«

Ihr Begleiter entgegnet darauf nichts, sondern starrt reglos ins Leere.

»Du musst dich jetzt bloß noch von Venice und Hollywood verabschieden, den ganzen Mist hier dem Teufel überlassen und den Sprung ins kalte Wasser wagen, verdammt!« Während sie spricht, verliert er sich in einer anderen Welt. Jenseits des Ozeans und jenseits eines ebenso riesigen Kontinents.

»Paris«, sagt er träumerisch. »Ja.«

Er blickt auf den abendlichen, blaugrauen Pazifik hinaus, dessen Brandung zwischen den verrottenden Pfählen unter ihren Füßen wispert, und inhaliert abermals Rauch. In der Zeit, die er braucht, um den flachen Restbogen der Sonne mit einem Rauchring zu umschließen, stürzen fünf Jahre Wahnsinn durch sein Hirn. Er hat immer gewusst, dass dieser Moment kommen würde. Und sie hat es auch gewusst. Sie haben beide gewusst, dass es nicht leicht sein würde. Er überlässt sich noch einen Augenblick lang seinen Gedanken, dann rezitiert er leise einige bekannte Zeilen:

»Strange days have tracked us down […] They’re going to destroy our casual joys […] We shall go on playing or find a newtown?«2

Eine vertraute Melodie taucht aus den Tiefen seines Unterbewusstseins an die Oberfläche, eine Melodie, die sich so eng an diese Zeilen anlehnt, als wäre sie für alle Zeiten unzertrennlich mit ihnen verknüpft. Sie okkupiert nicht nur seine, sondern ihrer beider Gedanken, bis sie die von der anderen Seite der Mole andringenden Geräusche zu übertönen scheint. Beide kennen sie ihre Bedeutung. Und sie wissen beide um die unabwendbare Prophetie der Worte, die ihnen gleichermaßen vertraut und doch immer wieder wie zum ersten Mal gehört vorkommen.

Nach einem letzten tiefen Zug schnippt der junge Mann den Zigarettenstummel in die Wellen, sieht zu, wie er aufs Wasser trifft und zischend verglimmt. Er atmet aus, holt tief Luft und spricht ruhig und mit neu gewonnener Zuversicht.

»Gehen wir!«

Der Ozean hat die Sonne unterdessen vollends verschluckt und in seine Tiefen gezogen. Das graue Wasser hat ihre Flammen fast so schnell gelöscht wie die Glut der Zigarette Sekunden zuvor. Mit dem Einbruch der Dunkelheit gewinnt das Leuchten der Neonschilder endgültig die Oberhand und lotst das Paar zurück durch die dichte Menschenmenge, durch das ringsum herrschende Chaos und zu dem einzigen Ausweg, der ihnen noch bleibt.

2. Kapitel

Nr. siebzehn

Die Iden des März. Kurzlebige Wellen spielen wie ein impressionistischer Maler, der zaudernd die letzten farbigen Akzente auf die Leinwand tupft, mit dem Widerschein der weißen Schönheit von Pont Neuf vor dem grauen Spätwinterhimmel über Paris. Da erscheinen über der Reflexion der steinernen Brüstung zwei Gesichter, eines bärtig, das andere glatt, und tanzen auf den Wellen.

»Wir haben es geschafft, Baby«, beginnt der Mann.

Lächelnd schmiegt die junge Frau den Kopf an seine Schulter.

»Ich kann es kaum glauben«, sagt sie seufzend. »Wir sind wirklich hier. Zusammen. Du hast einen ganzen Monat gebraucht, aber jetzt bist du hier.«

Während sie sehnsüchtig auf die Seine hinunterblicken und sich in ihre schwankenden Umrisse auf der Wasseroberfläche versenken, wird ihre Spiegelung vom Kielwasser eines eleganten Bateau mouche zerrissen, das in diesem Moment unter der Brücke hindurchgleitet.

Wie ein riesiger Palettenspachtel, der achtlos durch noch feuchte Leinwand fährt, schlägt das schlanke Boot eine schaumige Schneise in die Pinselstriche der plätschernden Wellen.

Die junge Frau überläuft ein unbehaglicher Schauer, als sie ihre zitternde Spiegelung im Wasser betrachtet. Sie hofft, kein böses Omen zu sehen, und schiebt die düsteren Gedanken rasch beiseite. Viel lieber sollte sie doch die Schönheit dieses lange herbeigesehnten Augenblicks genießen, sagt sie sich und teilt dem Mann ihre Gedanken mit.

»Ich bin so froh. Jetzt weiß ich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich fühle es. Und ich bin sicher, es wird uns hier gefallen. Sieh dich doch nur mal um!«

Ihr Gefährte lässt den Blick über die parallelen Reihen stattlicher Bauwerke aus der Zeit des Barock und der Belle Époque auf beiden Seiten des Flusses wandern: Alle sind sie gleich hoch, fünf Stockwerke, alle tragen sie denselben warmen, sandigen Farbton ihrer Mauern zur Schau, gekrönt von grauen Schieferdächern, aus denen romantische Türmchen wachsen wie aus den Märchenschlössern von Disneyland. Aber wie könnte irgendetwas in Anaheim hiermit konkurrieren?, denkt er. GROSSARTIG!

Als sie bemerkt, dass es ihm die Sprache verschlagen hat, schwärmt sie weiter. »Alles ist so … überwältigend. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingehen soll!«

Sie sehen sich eine Weile suchend nach allen Seiten um. Da sie sich unmöglich verlaufen können, ringt sich der junge Mann zu einem wohl erwogenen Vorschlag durch.

»Wie wär’s, wenn wir es fürs Erste mit der anderen Seite der Brücke probieren?«

»Gut«, antwortet sie, ohne zu zögern. »Du gehst vor.«

Doch als er sich der Inselseite der Brücke zuwenden will, greift sie nach seinem Arm, hält ihn zurück und sieht ihm fest in die Augen.

»Es ist mir gleich, wo wir hingehen … solange wir zusammen sind.«

Er würde ihr gerne glauben. Er würde gerne glauben, dass sie ihn wirklich liebt. Er wünscht sich, dass sie wieder glücklich werden. Aber sie macht es ihm nicht gerade leicht. Wie könnte er ihr je verzeihen, dass sie am Freitag nicht am Flughafen Orly aufkreuzte, um ihn vom Flieger abzuholen. Es war sieben Uhr in aller Herrgottsfrühe und er war erschöpft von dem langen Flug von LA nach Paris. Und kein süßes, lächelndes rothaariges Mädchen, das ihn in die Arme schloss. Eine Herzlosigkeit, denkt er. Aber was noch viel schlimmer war: Als er sich ein Taxi zum Hôtel George V nahm, traf er sie nicht in ihrem Hotelzimmer an. Das Bett war offensichtlich nicht mal benutzt worden. Er wartete auf sie in der Bar Alexandre auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo er verzweifelt wach zu bleiben versuchte. Zwei Stunden später tauchte sie endlich im Hotel auf, wickelte ihn nach allen Regeln der Kunst um den Finger, bevor sie dazu überging, sich aus ihren Kleidern zu schälen und ihm das bisschen Energie, das ihm noch geblieben war, auch noch auszusaugen. Ihre Entschuldigungen kaufte er ihr - natürlich! - wie immer ab. Wenigstens sind wir nun endlich wieder zusammen - und in Paris! Warten wir’s ab, sagt er sich jetzt. Vielleicht verdient sie ja noch eine letzte Chance.

Der junge Mann löst sich von der steinernen Brüstung und nimmt die Frau in den Arm. Dem Verkehr, der kaum eine Armlänge entfernt an ihnen vorbeibraust, schenkt er keine Beachtung. Dann machen sich die beiden Arm in Arm auf den Weg, um sich in schweigendem Staunen unerkannt unter die anderen namenlosen Liebespaare unterhalb der barocken Pracht der Île de la Cité zu mischen.

Am nächsten Morgen in einem Schlafzimmer auf dem rechten Seineufer: zerwühlte Bettlaken; der Holzboden knarrt unter gewichtigen Schritten auf dem Perserteppich. Jim Morrison zieht die Vorhänge zurück, öffnet die Doppelflügel der französischen Fenster - und stößt dahinter auf eine dritte Barriere in Gestalt schmiedeeiserner Fensterläden. Er unterdrückt einen Fluch und tastet nach dem Riegel, löst endlich den Haken und klappt mit viel Gepolter die Fensterläden zurück. Sofort wird das Zimmer von Sonnenlicht überflutet.

Er reckt den nackten Oberkörper, atmet tief ein und füllt seine Lungen mit der kalten Morgenluft. In diesem Moment regt sich im Bett ein schlanker Körper.

»Hm … was soll’n der Radau?«, beklagt sich eine weibliche Stimme. »Wie spät isses denn?«

»Zeit für Cafè au lait und … Croi … Croi … Croissssants … Zum Teufel, irgendwann lern ich’s auch noch«, gibt Jim mit unverkennbar amerikanischem Akzent zurück. »Komm schon, Mädchen, Zeit aufzustehen!«

»Ich könnte tagelang schlafen«, stöhnt Pamela Courson. »Dieser Touristenscheiß macht mich echt fertig. Wieso hast du eigentlich keinen Jetlag? Und seit wann willst du zum Frühstück Kaffee - entschuldige - Cafè au lait und Croissants?«

»Seit ich in Paris bin«, antwortet er. »Komm schon, Mädchen, ich bin hergekommen, um mich inspirieren zu lassen, richtig? Also, beweg deinen süßen kleinen Hintern endlich aus dem Bett raus!«

»Okay, okay.« Sie gibt sich geschlagen. »Jesus, warum hast du’s bloß so eilig? Schätze, ich bin einfach nicht an die ganze Herumrennerei gewöhnt, das ist alles. Mir tun immer noch die Füße weh.«

Jim sitzt auf der Bettkante und schiebt ein Bein nach dem anderen in seine schwarze Levi’s-Jeans.

»Dann gewöhn dich besser dran. Wir sind hier nicht in LA, weißt du? Hier gibt’s keine Drive-in-Restaurants.«

Pamela gähnt und gleitet widerstrebend unter den Bettlaken hervor. Dann geht sie zur Schlafzimmertür, nimmt einen Frotteemorgenmantel vom Haken und drapiert ihn um ihren nackten Körper. Sie tappt zur Frisierkommode, lässt sich auf den Stuhl vor dem Spiegel plumpsen und fährt routiniert mit der Bürste durch ihren roten Haarschopf. Doch schon nach ein paar Strichen ruft sie nach Jim, der im Badezimmer verschwunden ist, um sich die Zähne zu putzen.

»Echt nett von Zoey, dass sie uns hier wohnen lässt. Hier isses viel kuscheliger als im George V.«

Jim denkt an das Fünfsternehotel zurück, in dem sie übernachtet haben, ehe sie in diese hübsche, ruhige Wohnung im Stadtbezirk Marais umziehen konnten. Er brummt ein paar zusammenhanglose Worte, die Pamela nicht recht mitbekommt.

»Wie war das, Baby?«

Er spuckt aus und versucht es noch einmal. »Ich hab gesagt, es ist auch noch einen Haufen Scheine billiger als dieses plüschrote Hurenhaus!«

Drei Tage die Champs-Elysées rauf und runter flanieren und in der Bar Alexandre rumhängen waren mehr als genug, sagt er sich. Höchste Zeit, es mal mit einer etwas ruhigeren Umgebung zu versuchen, in der es weniger Nerzmäntel und Pudel gibt. Und die ein bisschen näher am linken Seineufer liegt.

»Und wo bleibt dein Sinn für Klasse, Jim? Wie auch immer, wenn Zoey die Rolle in dem Film kriegt, wird sie mindestens drei Monate weg sein, dann haben wir die Wohnung ganz für uns allein. Wär’ doch toll, oder?«

»Na ja, auf jeden Fall sieht sie aus, als hätte sie das nötige … äh … Talent.«

»Ich hoffe bloß, du verlässt dich nicht auf die Besetzungscouch, wenn du deine Filme drehst.«

»Wer? Ich? Ach, Pamela, du müsstest mich eigentlich besser kennen. Ich könnte die Kunst nie an meine eigenen vergänglichen und selbstsüchtigen Interessen verraten. Ars gratis artis sage ich immer!«

»Ich habe nie begriffen, was das bedeutet. Wie war das noch gleich?«

»Oh, das ist Latein und bedeutet: Verwette deinen Arsch für die Kunst.«

»Ha-ha. Sehr komisch.«

Sie schlurft darauf - die Augenlider noch immer auf Halbmast - wie ein Roboter ins Badezimmer und streift dabei Jim, der sich aufgemacht hat, das dem ihren gegenüberliegende Schlafzimmer zu erkunden, das kleinste von insgesamt drei zur Wohnung gehörenden Schlafzimmern. Pamela ist es gelungen, diese gemütliche, wenn auch schon ein wenig verwohnte Bleibe in dem schicken Stadtviertel von Elizabeth »Zozo« Larivière zur Untermiete zu übernehmen, einem hinreißenden, jungen französischen Mannequin und außerdem aufstrebenden Schauspielerin, die sie während ihres letzten Trips nach Paris kennen gelernt hat. Die aus kostspieligen Antiquitäten bestehende Einrichtung ist typisch bourgeois und besitzt das Gepräge der Alten Welt, das deren ganze ehemalige Großartigkeit beschwört: elegante offene Kamine aus Marmor, verschnörkelte Stuckverzierungen an den Wänden und Decken, Parkettfußböden, gekrönt von einem Rokokofresko - einem blauen Himmel mit luftigen Schäfchenwolken - an der Decke des Salons. Dies ist bis in alle Einzelheiten der zauberhafte Ort, der ein junges, soeben aus Los Angeles eingetroffenes Liebespaar - und besonders einen im Exil lebenden amerikanischen Dichter - in seinen Bann zu schlagen vermag. Doch Jim ist nie ein Freund weicher Polster gewesen; Papier und Bleistift sowie eine prall gefüllte Brieftasche, die es ihm erlaubt, den ganzen Tag in Cafés zu sitzen und zu schreiben - und zu trinken -, haben ihm eigentlich immer genügt. Und auch die blitzenden Angeberlimousinen hat er in Los Angeles zurückgelassen. Es wird ihm beim Abnehmen helfen, wenn er sich künftig auf seine eigenen Füße verlässt.

Erfreut über die Neuankömmlinge, hat Zozo Jims und Pamelas Besuch zum Anlass genommen, in Begleitung eines amerikanischen Fernsehproduzenten, den sie ab und an trifft und dem sie eine Filmrolle abzuschmeicheln versucht, einen Ausflug in den Süden, in die sonnendurchflutete Provence zu unternehmen. Jim war vom ersten Moment an begeistert. Und obwohl er dies nicht offen zugeben konnte, war er zudem mehr als erfreut, als er hörte, dass Zozo bis zu ihrem Auszug noch zwei Wochen bleiben wollte. Sie spricht ganz passabel Englisch und kennt Paris in- und auswendig. Und sie gefällt ihm - auf jene von Natur aus provokante französische Art, die für ihren amerikanischen Liebhaber ein Quell der Freude sein muss. Glücklicher Hundesohn! Genießt seinen kleinen Seitensprung in vollen Zügen, während Frau und Kinder zu Hause in den Staaten herumhocken und sich im Fernsehen Sitcoms anschauen. Wenn er, Jim, sich wegen Pamela nicht benehmen müsste, würde er Zozo selbst gerne mal flachlegen. Aber bisher haben sich die Dinge hier ganz zufriedenstellend entwickelt, und er fragt sich allmählich, ob es mit einer Wohnung mit drei Schlafzimmern im dritten Stock, die im Monat 3 000 Francs Miete kostet, nicht irgendeine kosmische Bewandtnis hat. Dreimal die Drei. Und drei in dritter Potenz macht siebenundzwanzig. Sein Alter. Echt abgefahren!

Als Jim das behagliche kleine Schlafzimmer betritt, fühlt er sich auf der Stelle von der morgendlichen Sonnenwärme umfangen, die endlich die feuchte, kalte Luft zu vertreiben scheint, unter der Paris noch während der vergangenen Woche bis in den letzten Winkel gelitten hat. Jene Kühle, die alle Pariser, sobald der Frühling kommt, zum Teufel wünschen, um, manchmal voreilig, bis zum nächsten Herbst die Zentralheizung abzustellen. Wenn er ein bisschen was umstellt, wird es sich in diesem Zimmer sicherlich gut arbeiten lassen. Es ist genau das Allerheiligste, das er gebraucht hat, um sich all das von der Seele zu schreiben, was sich dort seit langer Zeit aufgestaut hat.

Er blickt auf die braunen Pappkartons, die er aus Los Angeles mitgebracht und in die er alles hineingepackt hat, was ihm wichtig erschien und was er mitnehmen wollte: Schallplatten, Tonbänder, Fotografien, darunter einige Hochglanzfotos von seiner Plattenfirma Elektra, Farbdias, Notizbücher, Fanpost, Manuskripte, Zeitungsausschnitte über den Prozess in Miami, Bücher und andere Memorabilien - all die Dinge, die ihn mit dem Leben verknüpfen, das er hinter sich gelassen hat, und die ihm helfen sollen, den Übergang zu seinem neuen Leben ein wenig leichter zu gestalten. Er fragt sich, ob er genug Zeug mit über den Ozean geschleppt hat, ob er nichts Wesentliches oder irgendein bedeutendes, noch in Arbeit befindliches Werk vergessen hat. Wenigstens hat er an das Wichtigste gedacht: Kopien seiner beiden Filme: Feast of Friends und HWY; Exemplare seiner beiden Bücher An American Prayer und The Lords and the New Creatures; zwei Tonbänder mit Lesungen seiner Verse; einige Manuskripte mit unveröffentlichten Gedichten; und, natürlich, seine treue, alte Super8-Kamera.

Die Kartons locken ihn, doch als er die Hand ausstreckt, um den ersten Deckel aufzureißen, schreckt er im letzten Moment davor zurück, als könnte ihm der Inhalt mitten ins Gesicht krachen. Nein, noch nicht, ermahnt er sich. Mach sie lieber noch nicht auf. Es ist zu früh. Die Wunden sind noch zu frisch. Warte, du hast noch Zeit genug. Auch wenn er die warme kalifornische Sonne früher oder später vermissen wird, muss er seiner neuen Umgebung eine echte Chance geben. Ungeachtet der vielen aufregenden Erlebnisse spürt er schon jetzt manchmal Heimweh. Ein Gefühl, das er seinen Versen schuldig ist - und seinen Filmen.

Stattdessen taxiert er weiter das Zimmer und entdeckt etwas, das sich als ein in einer Nische verborgener antiker Schreibtisch entpuppt. Von dem Anblick fasziniert, geht er hin, um ihn einer genaueren Musterung zu unterziehen, und fragt sich, wie sich dieses Ding wohl dort drüben am Fenster ausnehmen würde. Während er noch mit sich zu Rate geht, hört er Pamelas Stimme aus dem Badezimmer.

»Die machen echt dick, weißt du!«

»Was ist los? Was macht dick?«, gibt er verständnislos zurück.

»Croissants!«, kommt die Antwort. »Die sind voller Butter und in tierischem Fett gebacken!«

»Ja? Tja, wenn das so ist, lauf ich schnell runter und hol noch ein paar, während du dich fertig machst.«

»Bloß nicht! Denk an deine Diät!«

»War nur Spaß.«

Pamela dreht den Wasserhahn auf und übertönt das anschließende Rauschen. »Bin in zehn Minuten fertig!«

»Das schaffst du nie! Darauf wette ich ein Croissant!«

»Abgemacht!«, entgegnet sie.

»Ich schreib schon mal ein Schild für den Briefkasten!«

»Gute Idee! Wir möchten doch nicht, dass irgendwelche Schecks verloren gehen!«

Während Pamela sich ankleidet, kramt Jim in einem schon länger geöffneten Pappkarton herum, in dem er auf eine Rolle Klebeband und Aufkleber für Adressen stößt. Dann greift er nach einem Kugelschreiber und beginnt zu schreiben: James Douglas … Er hält einen Augenblick inne und beschließt, seinen Nachnamen wegzulassen. James Douglas. Das soll hier in Paris sein Name sein. Er wird gut daran tun, auf Anonymität zu achten. Ich brauche keine Horde Groupies, die meine Wohnungstür belagern! Den Bockmist habe ich hinter mir gelassen. Spätestens seit dem Avalon.

Als das erledigt ist, rückt er den soeben entdeckten Schatz unter das Fenster. Nachdem er zufrieden festgestellt hat, dass der Schreibtisch das einfallende Sonnenlicht genau im richtigen Winkel einfängt, streicht er mit einer Hand langsam über die glatte, von der Zeit ausgeblichene Schreibunterlage und die sinnlichen Kurven aus lackiertem Holz. Dann spricht er die Antiquität mit der Nachahmung eines lang gezogenen texanischen Cowboy-Gejodels an, einer Kombination aus dem Tonfall von Roy Rogers und dem der Marineangehörigen auf den zahlreichen, ständig wechselnden Südstaaten-Militärbasen seiner Kindheit.

»Sieht ganz so aus, als würd’n du und ich zusamm’n noch durch’nen Haufen Scheiße reiten, alter Freund«, brummt er, als würde er sich an einen treuen Sattelgefährten wenden. »Also, stell dich gut mit mir, klar?«

Während Jim den Schreibtisch liebkost, dringt im Rhythmus eines leicht beschleunigten Herzschlags - klick-klack, klick-klack - von der Rue Beautreillis die lauter werdende selbstsichere Kadenz hoher Absätze an sein Ohr. Wie auf ein Stichwort tritt er ans Fenster und erblickt ein aufregendes junges Mädchen in dem kürzesten Minirock, den er jemals gesehen hat.

»Oh-jah, Mann«, entfährt es ihm unwillkürlich. »Und ob mich diese Stadt inspirieren wird!«

Dieses Mal bekommt Pamela mit, dass er etwas gesagt hat.

»Wie war das, Baby?«

»Oh, nichts«, wiegelt er unschuldig ab. »Ich bin bloß froh, dass ich diesen alten Schreibtisch hier entdeckt habe.«

Von der Straße klingt dieser universelle, moderne Paarungsruf zu ihm herauf, klick-klack, klick-klack, und Jim kann nicht anders, als sich über das verschnörkelte schwarze Gitter aus Schmiedeeisen zu beugen, um einen besseren Blick auf das Mädchen zu erhaschen. Irgendwas an der Art, wie sie geht, wie sie sich in ihrem aufreizenden Outfit bewegt, macht ihn an. Sie ist nicht bloß sexy, sie ist offenbar auch stolz drauf. Eine echte französische Braut des 20. Jahrhunderts! Er glaubt allmählich, dass an dem, was man über die französischen Mädchen sagt, etwas Wahres dran ist. Sie scheinen Sex zu verströmen wie ein sinnliches Parfüm. Seine Gedanken wandern zu Zozo. Nein, besser nicht. Finger weg, auch wenn Pammy das und noch einiges mehr, verdammt noch mal, verdient hätte.

Während er aus dem Fenster schaut, beginnt seine Haut zu kribbeln, er fühlt sich plötzlich wie benommen. Er spürt das vertraute Prickeln am ganzen Leib. Sein Herzschlag wird mit jedem ihrer Schritte schneller, Schritte wie eine Vorankündigung ihres Körpers und ihrer perfekt geformten Beine. Er wünscht sich, ihr hinterherlaufen und sie packen zu können. Er wünscht, er könnte …

»Was? Ich kann dich noch immer nicht hören«, lässt sich die Stimme aus dem Nebenraum vernehmen und unterbricht damit die Andacht des Voyeurs. Jim findet rasch in die Wirklichkeit zurück und hebt seine Stimme um eine Nuance.

»Oh, äh … ich hab bloß gemeint, dieser alte Schreibtisch …« Und mit einem ironischen Lächeln fügt er im Stillen hinzu: … diese schönen, langen Beine.

Nach und nach entfernt sich das Klick-Klack der hohen Absätze, und als das Mädchen aus Jims Blickfeld verschwunden ist, kehrt auf der Straße wieder Ruhe ein. Er schreckt aus seinen Tagträumen auf und seine Gedanken springen zurück zu dem rothaarigen kalifornischen Mädchen im Nebenzimmer. Er geht in das andere Schlafzimmer zurück, wo Pamela gerade Make-up auflegt, bleibt hinter ihr stehen und legt ihr die Hände auf die Schultern.

»Ich kann von Glück sagen, dass ich dich habe«, sagt er zärtlich.

Sie unterbricht das Nachziehen einer Augenbraue und betrachtet misstrauisch sein Spiegelbild.

»Und womit habe ich diesen plötzlichen Anfall von Zuneigung verdient?«

Er streift langsam den Morgenmantel bis zu ihren Hüften hinunter. Sie bleibt überrumpelt mit einer Puderdose in der einen und dem Augenbrauenstift in der anderen Hand reglos sitzen. Dann stößt sie mit leicht bebender Stimme eine Warnung aus, als wüsste sie genau, was als Nächstes kommt, aber ohne die Absicht, sich dagegen zu wehren.

»Pass auf, Jim! Mein Augenbrauenstift …«

Ehe sie den Satz beenden kann, wölbt er seine Hände um ihre entblößten Brüste und führt die Lippen an ihr Ohr, küsst es zärtlich und flüstert so sanft, wie es ihm möglich ist: »Willkommen in Paris, Baby.«

3. Kapitel

Fleisch gewordene Venus

Gegen Mittag nehmen Jim und Pamela in einem gut besuchten Café am Palais Royal - an der Rue de Rivoli gegenüber dem Louvre - ein wohlverdientes spätes Frühstück ein. Jim hat zuvor darauf bestanden, über den von Kolonnaden gesäumten Platz zu spazieren, der als Kulisse für die Szene in dem Film Charade diente, in der Cary Grant, der einen CIA-Agenten spielt, Audrey Hepburn aus den bösartigen Fängen eines von George Kennedy dargestellten Einarmigen befreit.

»Mann, diese ganze Stadt ist eine einzige Filmkulisse«, schwärmt er. »Ich kann’s kaum erwarten, selbst hier zu drehen.« Sein Mädchen könnte darüber kaum mehr erfreut sein. Je mehr Paris ihn begeistert, desto weniger muss sie ihn zum Bleiben bewegen.

Der Tag mag für einen Spaziergang unter den Kolonnaden des großartigen Palastes aus dem 17. Jahrhundert geeignet sein, aber in Paris ist es Mitte März noch nicht warm genug, um unter freiem Himmel zu frühstücken. Während Jim zum Kaffee die International Herald Tribune liest, betrachtet Pamela durch das Fenster staunend das gewaltige Gebäude auf der anderen Straßenseite, das alles ringsum zwergenhaft klein erscheinen lässt.

Plötzlich scheucht ihr Möchtegernfilmemacher sie aus ihrem selbstvergessenen Starren auf. »Verdammt!«, ruft er aus.

»Was ist denn?«

»Heilige Scheiße! Erinnerst du dich an die Pueblo-Indianer, die sich auf Alcatraz verkrochen hatten?«

»Ja.«

»Na, jetzt werden sie von den Bullen belagert.« Er verstummt und liest weiter. »Die wollen sie verhaften«, fügt er mürrisch hinzu. »Zur Hölle! Das ist, verdammt noch mal, ihr Land! Die sollen sie doch einfach in Ruhe da leben lassen!« Angewidert lässt er die Zeitung auf den Tisch fallen. »Diese verfluchten Bullen!«

Die Gedanken des Amerikaners springen zurück in die Vergangenheit, zu einem umgekippten Lastwagen an einem Wüsten-Highway in New Mexico und zu den blutüberströmten Körpern einiger Indianer, die am Straßenrand verstreut lagen. Dies war seine erste Begegnung mit dem Tod, die ihn tief beeindruckt hat und für den Rest seines Lebens nie wieder loslassen wird.

Als er die Pueblo-Indianer erwähnt, weiß Pamela sofort, wohin seine Gedanken enteilen. Sie sieht den Zorn in seinen Gesichtszügen, seinen gegen jede Art von Unrecht wütenden Zorn, den er stets mit sich herumträgt, als wäre er irgendwann zu einem nie enden wollenden persönlichen Kreuzzug aufgebrochen. Ich hol ihn besser da raus, sagt sie sich, bevor der ganze restliche Tag darüber zum Teufel geht. Also beschließt sie, fürs Erste seine Diät außer Kraft zu setzen.

»Nimm dir noch ein Croissant.«

Jim greift zu und tunkt das Gebäck in seinen Kaffee.

»Schätze, ich hab die Wette gewonnen, wie?«, brummt er, während er das halbe Croissant verschlingt und mit dem Rest seines Café au lait hinunterspült. »Ich hab doch gesagt, dass du niemals in zehn Minuten fertig bist.«

»Wär ich aber, wenn ich nicht so rücksichtslos überfallen worden wäre«, gurrt sie mit ihrer aufgesetzten Kleinmädchenstimme - die Stimme, auf die sie immer dann zurückgreift, wenn sie zusammen glücklich sind, die Stimme, die sie nur für Jim reserviert hat. Dann schaltet sie auf einen sinnlicheren Tonfall um und beugt sich zu ihm vor. »Die Wette mal aus dem Spiel gelassen, find ich, du hast es dir verdient, Casanova.«

»Danke, Baby.« Er grinst. »Geh’n wir. Wir dürfen Venus nicht warten lassen.«

Ein schicker Kellner in einem steif gebügelten weißen Jackett, gestärktem Hemd und schwarzer Fliege gleitet lautlos an ihren Tisch und räumt mit würdevoll verächtlicher Miene ihre Teller ab. Als Jim bemerkt, dass der Mann ihm die Touristen vorbehaltene Missbehandlung angedeihen lässt, wirft er herablassend eine Hand voll Geldscheine auf den Tisch, schenkt dem Kellner zum Abschied ein sardonisches Grinsen und zieht sein Dankeswort nach Südstaatenart übertrieben in die Länge.

»Me-e-e-e-rci-i-i!«

Während er und Pamela ihre Stühle zurückschieben und aufstehen, knurrt Jim verhalten »Arschloch«, in der Hoffnung, dass der Kellner ihn hört und versteht.

»Willst du nicht aufs Wechselgeld warten?«

»Zum Teufel damit, das ist doch bloß Spielgeld«, entgegnet Jim, während sie sich entfernen. »Komm! Da drüben auf der andern Straßenseite wartet jede Menge Schönheit auf uns.«

Der Kellner hebt verblüfft den Blick und ruft ihnen hinterher: »Merci, monsieur! Merci!«

»Was sagst du jetzt?« Jim grinst breit. »Sogar ein bärtiger Ami-Tourist mit einer wunderschönen Frau kriegt hier für Geld’n nettes Lächeln.«

Der Autoverkehr auf der Rue de Rivoli braust mit der ortsüblichen Hektik an ihnen vorbei, während sie darauf warten, dass die Ampel vor der Métro auf Grün umschaltet. So stehen sie beide eine Zeit lang sprachlos da und betrachten die sich gletscherhoch vor ihnen auftürmenden goldbraunen Mauern, die über die Länge von einer Viertelmeile die stark befahrene Straße säumen und die Place de la Concorde mit der Bastille verbinden. Der einschüchternde Anblick lässt Pamelas Herz schneller schlagen. Dabei hat sie sich nie ernsthaft für bildende Kunst interessiert, mal abgesehen von Andy Warhol vielleicht, und das auch bloß wegen seiner unglaublichen New Yorker Alkohol- und Drogenpartys.

»Mensch, Jim, das Ding sieht aus, als könnten wir eine Woche darin herumirren und immer noch nicht alles gesehen haben«, ruft sie leicht verunsichert, als sie das Riesengebäude aus der Nähe mustert.

»Keine Sorge, Pammy«, beruhigt er sie. »Ich werd dir nur das zeigen, was sexy ist.«

»Leere Versprechen. Nichts als leere Versprechen«, klagt sie.

Sie überqueren die Rue Richelieu und setzen ihren Weg unter Gewölbebögen fort. Dabei kommen sie an zahlreichen Schaufenstern vorbei, in denen Kostbarkeiten aller Art von teuren Dessous bis hin zu schier unerschwinglichen Handtaschen aus Krokodilleder ausgestellt sind.

»Jim, kann ich kurz …?«

»Nein«, versetzt er. »Zuerst der Louvre, schon vergessen? Danach kannst du shoppen bis zum Umfallen. Früher oder später muss ich dir ja doch was über Kunst beibringen.«

Sie nähern sich dem als Entrée Passage Richelieu ausgewiesenen Eingang des Louvre und betreten für den bescheidenen Preis von zwei Eintrittskarten eine Welt ungeahnter Lockungen und Gefahren. Pamelas Blicke machen keinen Hehl daraus, wie sehr der Glanz dieses berühmten Gebäudes sie blendet.

»Wie alt ist dieses Museum, Jim?«

»Nicht sehr alt. So ungefähr dreihundert Jahre.«

»Wirklich?! Da war LA ja noch ein Bauernhof!«

»Eine Hazienda.«

Sie verdreht die Augen. »Sorry, Señor.«

»Bis zur Revolution war das Gebäude ein Palast. Als hier drin nicht länger gelacht, gegessen, getrunken, geredet und gebumst wurde, begannen die Franzosen stattdessen Bilder an die Wände zu hängen, die sie bei all dem zeigten. So wurde ein Museum daraus.«

Pamela sieht ihn mit dem Ausdruck der Bewunderung an, der immer dann in ihre Augen tritt, wenn er sich vor ihr mit seinen breit gefächerten Geistesgaben brüstet.

»Aber dass wir hierher kommen, um uns die Kunstwerke anzusehen, heißt noch lange nicht, dass wir selbst zu Bildwerken erstarren. Das alles hier soll den Leuten Spaß machen. Und wir sind doch nach Paris gekommen, um wieder Spaß zusammen zu haben, richtig?«

Seine gute Laune macht sie zuversichtlich, doch insgeheim fragt sie sich im selben Moment, ob es nicht vielleicht längst zu spät ist, ihre Beziehung, nachdem sie Los Angeles nach zahllosen Affären und Seitensprüngen nahezu ausgebrannt verlassen haben, ausgerechnet hier in Paris, der Stadt der Liebe, wiederzubeleben.

Sie passieren eine Schulklasse und steigen die Samothrake-Treppe in den ersten Stock hinauf. Jim denkt an seinen ersten Parisaufenthalt vor zweieinhalb Jahren zurück, während der damaligen Europatournee der Doors, als er diese Marmortreppe schon einmal erklommen hat. Das Hochgefühl, das ihn damals erfasste, kehrt auch heute ungebrochen zu ihm zurück. Paris hat ihn bisher niemals enttäuscht. Ganz im Gegenteil: Die Stadt hat ihn stets mit neuer Tatkraft und Begeisterung erfüllt. Wenn er hier keine Inspiration findet, überlegt er, dann findet er sie nirgendwo.

Begierig nimmt er den vertrauten Geruch alter Holzfußböden und Leinwand in sich auf, den Geruch der Zeit selbst, der dieses Museum erfüllt wie der Geruch jahrhundertealter Kirchen. Viele Museumsbesucher haben ihre Stimmen zu einem Flüstern gesenkt, die meisten jedoch blicken ehrfürchtig verstummt drein, in dieser Kathedrale der Kunst, deren fast spirituelle Atmosphäre durch die religiösen Sujets zahlreicher Gemälde an den Wänden noch verstärkt wird. Schade nur, dass sein Lieblingsgemälde - das Triptychon »Garten der Lüste« von Hieronymus Bosch - in Madrid hängt. Er hat sich fest vorgenommen, eines Tages, bevor er sterben muss, in den Prado zu pilgern und Boschs an einen surrealistischen LSD-Trip erinnernde Vision dessen zu bestaunen, was uns alle nach dem Tod erwartet. Diesen Wunsch hegt er bereits seit sehr, sehr langer Zeit.

Pamela ist glücklich, ihn derart hingerissen und in seinem Element - einem seiner Elemente - zu erleben, und gerät darüber selbst in die richtige Stimmung für einen Museumsbesuch. Wenn sie doch nur schon früher, noch in Los Angeles, Interesse an den Tag gelegt hätte, dann hätte er ihr vielleicht die gleiche Neigung und das Verständnis für die Schönen Künste eingeflößt, das er ihr auf dem Gebiet der Philosophie und der Dichtkunst vermittelt hat. Mit den Jahren hat er sie mit den großen Denkern von Platon bis Nietzsche, seinen Lieblingsdichtern von den französischen Romantikern bis zu den Beatniks - Dichtern wie Charles Baudelaire oder Jack Kerouac - bekannt gemacht. Manchmal bezeichnet sie sich selbst sogar als »Jims Geschöpf«. Es tut ihr leid, dass er sie praktisch hierherschleifen musste, weil sie den Eindruck erweckt hat, ein Museumsbesuch sei für ihren Geschmack zu langweilig, zu intellektuell, in Wahrheit hat sie bloß Angst gehabt. Angst davor, die tiefe Kluft zwischen ihnen beiden allzu sichtbar aufzureißen; Angst davor, dass er eines Morgens aufwachen und feststellen würde, dass er in Wahrheit nicht sehr viel mit ihr gemeinsam hat und dass ihre Beziehung lediglich auf einer sentimentalen Anhänglichkeit beruht, die sie nur aus Bequemlichkeit nicht auflösen. Vielleicht kann sie intellektuell tatsächlich nicht mit ihm Schritt halten, aber dass sie ihn nach Paris gebracht hat ist ihre Art, ihm bei seinem Werdegang als Dichter zu helfen. Also lauscht sie gebannt, als ihr Gefährte den akademischen Tonfall eines Museumsführers anschlägt.

»Nachdem wir den Übergang von den religiösen zu den Sujets nachvollzogen haben, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, oder, mit anderen Worten, das sexuelle Erwachen der italienischen Renaissance thematisieren, stoßen wir in diesem Saal auf die flämischen Meister des 17. Jahrhunderts, eine Periode in der Kunstgeschichte, die uns eindrucksvoll die Feier und Blüte weiblicher Nacktheit demonstriert.«

»Ein Thema, mit dem du dich auskennst«, wirft Pamela trocken ein.

»Vielen Dank, meine Liebe.«

Sie sind jetzt auf allen Seiten von riesigen Ölgemälden auf Leinwand von der Hand des Flamen Rubens umgeben, die allesamt übermenschlich große Gruppen nackter Frauen in zumeist erotisch aufreizenden Stellungen darstellen: einige

Redaktion: Werner Bauer

Deutsche Erstausgabe 03/2007

Copyright © 2006 by Philip Steele

Copyright © 2007 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

eISBN 978-3-89480-977-5

www.heyne.de

Leseprobe

www.randomhouse.de