9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

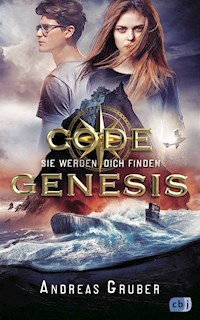

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Code Genesis-Serie

- Sprache: Deutsch

Sie muss das Rätsel lösen – oder alles ist verloren!

Terry tappt im Dunkeln. Woran hat ihre Mutter, Dr. Amanda West, geforscht, bevor sie starb? Was hat es mit »Jerichos Splitter« auf sich, diesem merkwürdigen Stück Horn aus Amandas abgestürztem Flugzeug-Wrack? Und warum will die Pharmafirma Biosyde es unbedingt besitzen und jagt dafür Terry und ihre Freunde von der Kopernikus um den halben Erdball? Von Venedig aus führt eine Spur auf die Insel Santorin und zu einem Schloss in Schottland. Hat Amanda West dort ein gefährliches Serum entwickelt, das niemals in falsche Hände geraten darf? Noch während Terry die Frage quält, auf welcher Seite ihre Mutter eigentlich stand, sind ihr die Gegner schon dicht auf den Fersen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2019

cbj Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz

Umschlagmotiv: Isabelle Hirtz

Karte und U-Boot-Plan: © 2019 Melanie Korte

TP · Herstellung: AJ

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-22964-1V005

www.cbj-verlag.de

für Manfred Rauchberger,

zur Erinnerung an unsere fantastische Kindheit

Ob unser Boot aus Lego

mit den Heuschrecken an Bord

wohl immer noch im Bermudadreieck verschollen ist?

»Hoffe auf das Beste,

aber rechne mit dem Schlimmsten.«

– altes Sprichwort –

Prolog – zehn Jahre zuvor …

An diesem Morgen im Juli war die Sonne noch nicht aufgegangen. Im Yachthafen von Miami stand ein Mann an dem Landesteg, wo sich die privaten Wasserflugzeuge befanden. Er trug einen Maßanzug, hatte kurze dunkle Haare, Spitzbart, pockennarbiges Gesicht und sah nicht so aus, als wäre er hier, um die Fische zu füttern. Vorsorglich hatte er die Steg-Beleuchtung abmontiert, damit ihn niemand sehen konnte.

Das letzte Flugzeug am Ende des Stegs, eine DHC-3 Otter, schwankte sanft im Wasser auf und ab. Über Funk hatte er erfahren, dass die Startgenehmigung für diese Maschine bereits erteilt worden war. Dr. Amanda West war schon im Anmarsch. Sie würde innerhalb der nächsten zehn Minuten hier eintreffen und abheben.

Er hantierte im Motorgehäuse. Ein paar Handgriffe, danach steckte er die Zünddrähte in die graue Plastikmasse. Ein letzter Blick auf die Armbanduhr. Er stellte den Timer auf 130 Minuten, legte den Schalter um.

Die Bombe war scharf.

Gute Reise, Darling!

Er schloss die Klappe des Gehäuses, sprang vom Schwimmer auf den Steg, knöpfte sein Sakko zu, richtete die Krawatte und verließ den Hafen, als wäre nichts gewesen.

Zwei Stunden später war Amanda immer noch in der Luft. Seit ihrem Start im Hafen von Miami flog sie mit ihrem Wasserflugzeug über das offene Meer, der Sonne entgegen.

Sie warf einen Blick auf die Anzeigen der Instrumente im Armaturenbrett. Höhe, Geschwindigkeit, Propellerumdrehungen, Luftdruck- sowie Öl- und Treibstoffanzeigen waren in Ordnung. Seit fünfzig Minuten befand sie sich bereits über dem Bermudadreieck und flog immer wieder über kleinere Inseln. Das Wetter wurde zusehends trüber. Nach dem Start war die Sonne zwar strahlend aufgegangen, doch mittlerweile war der Himmel grau. Nebelfelder zogen übers Wasser und wurden von Minute zu Minute dichter. Die Sonne verschwand hinter den Wolken, und durch die Nebelsuppe fiel nur noch ein merkwürdiges Zwielicht, das die Schwaden orange färbte.

Amanda griff zum Funkgerät und drehte am Frequenzregler, bis sie die richtige Einstellung gefunden hatte. »DHC-3 Otter, hier spricht Amanda West, erbitte Meldung vom Tower in Miami. Over.«

Im Lautsprecher knackte es. Amanda wiederholte die Kennung ihrer Propellermaschine, eine de Havilland Canada Otter, und gab ihren Kurs durch.

Endlich meldete sich jemand. »Hier spricht der Kontrollturm d … Flughafens Miami …«, drang eine kaum hörbare weibliche Stimme aus dem Lautsprecher. »… was ist … Problem, DHC-3 Otter? Over.«

»Ich durchfliege soeben eine dichte Nebelbank«, erklärte Amanda. »Wollte mich nach der Wettervorhersage erkundigen. Over.«

Es knisterte im Lautsprecher. »… Wetter hervorragend … keine Störungen … aus … Gegend gemel… die Sie … durchfliegen … Sonnenschein … klarer Himmel … Over.«

Klarer Himmel! Pah! Amanda schaute aus dem Seitenfenster ihres Cockpits. Obwohl sie auf eine Höhe von dreihundert Meter heruntergegangen war, war die Meeresoberfläche nicht mehr zu sehen. Der Nebel wurde so dicht, dass sie nur noch mit den Geräten an Bord ihrer Maschine navigieren konnte – im Blindflug sozusagen.

»Tatsächlich?«, rief Amanda frustriert. »Aber meine Sicht ist gleich null.« Sie starrte angestrengt durch die Cockpitscheibe und spürte nun, wie das Flugzeug von einer Böe herumgerissen wurde. »Jetzt kommt auch noch Sturm auf. Erbitte einen aktuellen Wetterbericht.« Sie gab noch einmal ihre genaue Position durch und schloss mit dem Wort Over.

Es knackte in der Funkverbindung. Aus dem Rauschen und Zirpen drang die verzerrte weibliche Stimme, als käme sie vom anderen Ende der Welt. »… klarer Hi… …onnenschein … keine Stö…«

Verflucht! Dieses Gespräch war absolut sinnlos. Außerdem wurde die Verbindung immer schlechter. »Danke, over and out«, beendete Amanda das Gespräch und klemmte das Funkgerät wieder in die Halterung.

Die Maschine wurde stärker vom Wind herumgeschleudert. Das geringelte Kabel des Funkgeräts schwang hin und her.

Amanda zog den Flieger höher, in der Hoffnung, durch die Nebeldecke zu brechen. Womöglich gab es darüber vielleicht tatsächlich klaren Himmel und Sonnenschein. Doch je höher sie stieg, umso dichter wurde der Nebel. Bald hatte sie das Gefühl, durch einen kompakten Berg aus Watte zu fliegen.

Und der Wind nahm zu. Die Maschine wurde durchgerüttelt, Amandas Getränkebecher flog aus der Halterung, der heiße Kaffee ergoss sich über ihre Hose. Mist! Außerdem knallte die Thermoskanne auf den Boden, der Deckel sprang ab. Dann stürzte sie in ein Luftloch, und obwohl die Schnauze des Flugzeugs steil abwärts zeigte, floss der Kaffee über das Bodenblech nach oben. Wie kann das sein? Amandas Herzschlag setzte für einen Moment aus. Befand sie sich in einer verkehrten Welt oder hatte sie sich einfach nur getäuscht?

Kurz darauf spielten die Anzeigen im Armaturenbrett verrückt. Das Zahlenrad des Höhenmessers drehte sich wie irre, zeigte mal dreihundert Meter an, im nächsten Augenblick neunhundert und dann wieder minus siebzig Meter – was gar nicht sein konnte, da sich die Propellermaschine dafür ja unter Wasser befinden müsste.

Auch die Kompassnadel wirbelte im Kreis und zeigte abwechselnd in alle Himmelsrichtungen.

Jetzt bloß keine Panik!

Amanda versuchte die Maschine auf Kurs zu halten. Doch einige Minuten später, in denen sie mit schweißnassen Händen den Steuerhebel umklammert hielt, wusste sie weder, wie hoch sie war, noch in welche Richtung sie flog.

Bloß raus aus dem Nebel! Aber wie?

Nun spielten auch noch die Öl- und Treibstoffanzeigen verrückt. Die Nadel zuckte herum, zeigte ein voll aufgetanktes Flugzeug und im nächsten Moment wieder einen Stand von null, als wäre ein Leck im Tank. Amanda klopfte gegen das Glas, ohne etwas zu bewirken.

Im selben Augenblick wurde das Flugzeug erneut herumgerissen, der Motor des Propellers heulte auf und Amanda hob es den Magen. Verflucht!Die Maschine stürzt ab!

Amanda versuchte den Flieger gerade zu halten und zog den Steuerhebel zu sich, damit sich die Nase der Otter hob. Außerdem stabilisierte sie das Querruder. Einen Atemzug später fiel die komplette Elektronik aus. Das gibt es doch nicht!

Obwohl das Funkgerät nicht eingeschaltet war, drangen plötzlich merkwürdige Geräusche aus dem Lautsprecher. Zwischen Knistern, Knacken, Rauschen und Zischeln klang so etwas wie Musik. Dann hörte sie wieder bruchstückhafte Fetzen fremder SOS-Meldungen. Wo kommen die plötzlich her? Verdammtes Bermudadreieck!

Schließlich griff sie zum Funkgerät. »SOS! Hier spricht Amanda West, bin mit einer DHC-3 Otter auf dem Weg von Miami nach Wreck Island. Rufe die Küstenwache Miami!« Sie gab die letzte ihr bekannte Position durch. »Ein Notfall, bin vom Kurs abgekommen«, fügte sie hinzu. »Meine Instrumente sind ausgefallen. Navigiere im Blindflug!«

Ein greller Blitz zuckte aus dem Gehäuse des Propellers, unmittelbar gefolgt vom Krach einer Explosion, die das Flugzeug durchschüttelte. Amanda schlug eine Rauchwolke entgegen, der Motor hustete und der Propeller hörte auf sich zu drehen.

Verdammter Mist!

Die Maschine war gerade erst überholt worden. Jemand musste den Motor manipuliert haben. Und ihr fiel nur eine Person ein: Finn!

Dass der Mistkerl tatsächlich so weit gehen würde?

Hitze stieg in ihr auf. Das bestätigte ihr wieder einmal, dass ihre Forschung mittlerweile zu gefährlich geworden war – und zwar für ihr eigenes Leben.

Ihre Gedanken stoppten jäh, als der Flieger die Nebelwand durchbrach. Binnen Sekunden zerrissen die Schwaden und verschwanden links und rechts aus ihrem Blickfeld. Durch das Cockpit hatte sie nun freie Sicht aufs Meer. Der Himmel war trüb, dunkle Wolken verdeckten den Horizont und ein heftiger Sturm peitschte die See auf. Amanda befand sich im Sturzflug auf die Wasseroberfläche. Nur noch wenige Hundert Meter trennten sie vom Aufprall.

Sie musste die Maschine im Gleichgewicht halten und im Gleitflug auf dem Wasser notlanden. Pierre hatte ihr beigebracht, wie das ging, und ihre de Havilland Canada Otter war ein Wasserflugzeug mit zwei großen Schwimmern. Allerdings kam sie viel zu steil herunter. Da sich der Propeller mittlerweile gar nicht mehr drehte, würde die Landung auf den Wellen hart werden.

»Mayday! Mayday! Befinde mich im Sturzflug. Triebwerk ausgefallen, alle Geräte defekt!« Sie gab noch einmal ihre Position durch, dann warf sie das Funkgerät weg. Unmittelbar vor dem Aufprall zurrte sie den Sicherheitsgurt fester.

Die Maschine schlug auf der Wasseroberfläche auf, die hart war wie Beton. Amanda wurde in den Gurt geschleudert. Alles, was nicht festgemacht war, flog durchs Cockpit. Irgendwas knallte gegen ihre Schläfe. Das Flugzeug verlor beim Aufprall einen Schwimmer. Durch den Schwung stieg es wieder einige Meter auf, neigte sich im Flug und donnerte seitlich erneut auf die Wasseroberfläche. Die rechte Tragfläche wurde mit einem Krach abgerissen und ein Wasserschwall spritzte auf die Cockpitscheibe.

Durchs Seitenfenster konnte Amanda nur tatenlos zusehen, wie einige Verstrebungen des zweiten Schwimmers abrissen. Eine lose Eisenstange schlug gegen die Cockpitscheibe, woraufhin ein Spinnennetz aus Splittern das Glas überzog.

Nun schlitterte der Rumpf übers Wasser und kam wenige Sekunden später zum Stillstand. Amanda hing seitlich im Gurt. Der verstümmelte Flieger kippte, trieb schräg im Ozean, und Amanda sah, wie die Wasseroberfläche über die Cockpitscheibe stieg. Wasser drang durchs Seitenfenster und spritzte durch die Splitter der Cockpitscheibe ins Innere. Amanda wurde nass, spürte Salzwasser auf den Lippen. Sie wollte das Funkgerät am Kabel aus dem Wasser ziehen, um einen weiteren SOS-Spruch und ein Mayday abzusetzen, doch Funken schlugen aus den Armaturen. Sie schützte die Augen mit dem Arm und hörte, wie es um sie herum knisterte und brutzelte. Es stank nach Kabelbrand.

Nur raus hier!

Rasch löste sie den Sicherheitsgurt, zog die Schwimmweste unter dem Sitz hervor und kämpfte sich leicht benommen aus dem Cockpit in den Frachtraum. Dort stand sie bereits wadentief im Wasser. Sie riss die Schwimmweste auseinander und tauchte sie kurz ins Wasser, damit sich die Seenotleuchte mit einem Blinken aktivierte und automatisch ein GPS-Positionssignal von ihrem Standort aus sendete. Dann legte sie die Weste an und zog die Gurte straff. Nun war sie zwar in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, aber besser so, als ohne Schwimmweste zu ertrinken.

Als Nächstes musste sie die Frachtluke aufsprengen, denn wenn das Flugzeug weiter sank, würde sie die Luke nicht mehr aufbekommen. Also zog sie am Nothebel.

Mit einem Krachen lösten sich die Scharniere aus den Angeln, und die Frachtluke sprang einen Spaltbreit auf. Nun drang das Wasser zwar rascher in den Frachtraum, aber sie hatte zumindest ihren Fluchtweg nach draußen gesichert.

Sie sah sich im Frachtraum um. Laptop, Computer, Fotoapparat konnte sie vergessen. Das würde alles mit der Maschine auf den Meeresgrund sinken und binnen Minuten unwiederbringlich zerstört werden. Verschwende keinen Gedanken daran! Denk nach!

Deine Unterlagen!

Richtig. Die kannst du retten!

Rasch kramte sie ihre Mappe mit den Dokumenten und Aufzeichnungen aus ihrer Tasche, die bereits auf dem Wasser schwamm. Sie stopfte die Unterlagen in wasserdichte Hüllen, die normalerweise für Handys, Brieftasche und Reisepass dienten. Hastig zog sie die Klebestreifen ab und verschweißte die Hüllen. Aber wohin damit?

Das Wasser stand ihr bis zur Hüfte. Das Flugzeug sank viel zu rasch.

In die Gepäckfächer? Nein, blöde Idee!

Da sah sie die Holzkiste, in der sich Jerichos Splitter befand. Natürlich! In dieser Truhe war noch Platz.

Während sie sich durch das kalte Wasser zur Truhe kämpfte, fingerte sie den Schlüssel für das Vorhängeschloss aus der Jackentasche. Die Wellen schlugen nun heftiger gegen das Flugzeug. Es schaukelte auf und ab und sank dabei unaufhörlich. Amanda reichte das Wasser bereits bis zur Brust, und die Kälte des Ozeans drückte ihre Lunge zu.

Die Kiste schwamm im Wasser zwar auf, wurde aber von den Plastikriemen, die sie festzurrten, gehalten. Außerdem füllte sie sich bereits mit Wasser.

Amanda schloss die Truhe auf, öffnete den Deckel und stopfte die fünf Hüllen mit ihren Unterlagen hinein. Mit klammen Fingern zog sie das Vorhängeschloss wieder durch die Eisenringe und ließ es zuschnappen. Geschafft! Später kannst du das alles rauftauchen.

Jetzt aber raus!

Sie ließ die Truhe hinter sich und wollte sich zum Spalt der Frachtluke durchkämpfen, als sich der Flugzeugrumpf neigte. Amanda wurde zurückgeworfen und tauchte für einen Moment unter Wasser. Die Schwimmweste zog sie wieder nach oben, aber der augenblickliche Kälteschock ließ sie erstarren.

Die rechte Seite des Rumpfs war schon völlig unter Wasser. Nur noch die Seite mit der Frachtluke befand sich über Wasser. Amanda schwamm zur Luke, doch das Wasser drang mit einer so starken Strömung in die Kabine, dass sie sich gar nicht bis zur Luke vorkämpfen konnte.

Scheiße!

Panik erfasste sie. Sie hätte das Flugzeug gleich verlassen und von dem sinkenden Wrack wegschwimmen sollen. Jetzt wurde sie womöglich mit ihm in die Tiefe gerissen.

Sie griff nach dem Gepäcksnetz an der Decke und versuchte sich zur Luke zu hangeln, doch das Netz riss. Verdammt! Sie wischte sich das Wasser aus den Augen.

Nun befand sich nur noch eine Handbreit Luft unter der Decke. Die Schwimmweste drückte sie nach oben. Amanda presste ihr Gesicht an die Oberfläche, um weiterhin nach Luft zu schnappen. Sie spürte das Salzwasser auf den Lippen, dann schlugen die Wellen über ihrer Nase zusammen und sie befand sich völlig unter Wasser.

Die Strömung im Frachtraum hörte schlagartig auf. Nun schwamm Amanda rasch zur Luke, presste die Finger durch den Spalt und drückte ihn weiter auf. Nur langsam ließ sich die Metalltür aufschieben. Der Druck in ihren Ohren nahm zu, da das Flugzeug im immer dunkler werdenden Blau des Meeres nach unten sank. Durch die Anstrengung presste sie die Luft aus ihrer Lunge, die in einem Schwall aus Luftblasen nach oben sprudelte.

Der Spalt war nun groß genug, dass sie hindurchschlüpfen konnte. Sie quetschte sich durch, blieb aber mit der Schwimmweste stecken. Verflucht!

Sie hing im Spalt fest, konnte weder nach draußen noch zurück in den Frachtraum. Und der Flieger sank mit ihr in die Tiefe.

Da packte sie eine Hand.

Im Strudel der Luftblasen sah sie nicht, wer sie da erfasst hatte. Sie spürte nur den harten Griff und dass sie nach draußen gezogen wurde.

Instinktiv zog sie den Bauch ein, rutschte mit der Schwimmweste durch den Spalt. Sie merkte, wie sie einen Turnschuh verlor, dann war sie draußen.

Die Schwimmweste drückte sie automatisch nach oben. Im nächsten Moment durchstieß sie die Wasseroberfläche und atmete gierig ein. Sie schluckte Salzwasser, hustete, prustete, rang nach Luft.

Der Himmel war grau, die See aufgepeitscht, sie schaukelte auf und ab und Wellen schlugen ihr ins Gesicht. Sie war am Leben! Aber es war kein großartiges Gefühl. Jemand hatte versucht, sie umzubringen.

»Alles okay?«, drang eine Stimme zu ihr.

Pierre! Er schwamm neben ihr, ohne Schwimmweste, nur mit Hose und T-Shirt. Mit einer Handbewegung wischte er sich die langen blonden Rastalocken aus dem Gesicht.

»Ja«, keuchte sie. »Woher kommst du?«

»Habe dein Mayday über meine Funkanlage hereinbekommen. Bin sofort hergefahren«, prustete er, löste eine Leine von seinem Gürtel und warf ihr das Ende zu. »Halt dich daran fest!« Er deutete übers Wasser. »Wir müssen dorthin! Beeil dich!« Er schwamm an der Leine entlang voraus.

Sie kraulte neben ihm her, wurde in ein Wellental geworfen, und als sie wieder oben war, sah sie Pierres Motorboot. Es schaukelte nur wenige Meter von ihnen entfernt auf und ab.

Pierre erreichte es als Erster und hievte sich über die Leiter hinein, dann zog er Amanda an der Leine zu sich und reichte ihr schließlich die Hand. Mit letzter Kraft krabbelte sie ins Boot und blieb keuchend auf den Planken liegen. Endlich! Erschöpft starrte sie zum grauen Himmel. Jenseits der Wolken erhellte ein Blitz den Horizont.

Pierre startete den Motor und steuerte das Boot durch die tosenden Wellen. Sie rappelte sich hoch und setzte sich neben ihn. Das Boot sprang übers Wasser und die Gischt stach ihr wie mit feinen Nadeln ins Gesicht.

»Bist du verrückt, bei diesem Wetter loszufliegen?«, rief er gegen den Wind an. »Wenn ich nicht zufällig mit dem Boot in der Nähe gewesen wäre …«

»In Miami war Sonnenschein«, murmelte sie kraftlos.

»Ich sagte dir doch, während dieser Jahreszeit herzufliegen, ist purer Wahnsinn!«

Es wäre purer Wahnsinn, weiter an diesem Projekt zu forschen!

Du musst deine Ergebnisse vernichten, sagte eine Stimme tief in ihr drinnen.

Ja, das war der einzige Weg. Ihre Entscheidung stand fest.

Und dann musst du verschwinden.

Aber was ist mit Terry?

»Alles okay?«, fragte Pierre.

»Ja, merk dir die Absturzstelle! Wir müssen noch mal herkommen, um den Inhalt der Kiste zu vernichten«, keuchte sie. Diese Unterlagen mussten weg, das war ihr mittlerweile klar. Und zwar schnell. Sie hätte gar nicht erst versuchen sollen, sie zu retten.

Pierre warf ihr einen verständnislosen Blick zu. »Vernichten? Wozu? Diese Stelle findet kein Mensch.« Er wischte sich die Haare aus dem Gesicht. »Ein schlimmer Sturm kommt auf und das Wrack könnte weiß Gott wohin abgetrieben werden.«

Hoffentlich, dachte sie.

VENEDIG

Heute …

1. Kapitel

Mitten in der Nacht ließen wir den Atlantik in unserem Unterseeboot hinter uns und erreichten die Straße von Gibraltar. Nahezu lautlos drang Onkel Simons U-Boot, die Kopernikus, durch die Meerenge in das Mittelmeer ein, wo es seine Fahrt fortsetzte.

Ich konnte nicht schlafen. Zu viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Eigentlich hätten wir ja längst auf Forschungsreise nach Grönland unterwegs sein sollen, aber dank meiner Neugierde war alles anders gekommen: Unsere Flucht aus dem Hafen von Miami, der Mord an Ethans Mutter in New York, unser Unterschlupf bei den Niagarafällen und schließlich unser Aufenthalt auf Wreck Island mitten im Bermudadreieck. Das war ziemlich viel für eine Woche – und da wir mittlerweile international gesucht wurden, würde es für Simon und die Kopernikus keine Forschungsaufträge mehr geben. Gut gemacht, Terry!

Die halbe Nacht lag ich abwechselnd in meiner Kajüte wach und starrte durchs Bullauge in das dunkle Blau, oder saß, in eine Decke gehüllt und an einem Müsliriegel kauend, auf der Kommandobrücke und glotzte auf die Armaturen. Die tiefsten Stellen, die uns das Echolot anzeigte, reichten bis zu 900 Meter hinunter. Wir bewegten uns jedoch nur fünfzig Meter unter der Wasseroberfläche und kamen dank Onkel Simons genialem Kavitationsantrieb zügig voran.

In dieser Tiefe konnte uns niemand ausmachen, und selbst auf dem Sonar eines anderen U-Bootes hätte die Wasserdampfblase, die die Kopernikus umhüllte, niemanden misstrauisch gemacht. Mit unserer hohen Geschwindigkeit von achtzig Knoten hätte man uns sowieso nicht für ein U-Boot gehalten, sondern höchstens für einen Schwarm Schwertfische. Und bei diesem Gedanken schlief ich dann doch irgendwann auf der Brücke ein.

In den frühen Morgenstunden tauchten wir bereits an der sizilianischen Küste entlang, erreichten die Adria und fuhren nach Norden. Unser Ziel war Venedig.

Meine Mutter war vor zehn Jahren kurz vor ihrem Tod mit ihrem Wasserflugzeug im Bermudadreieck fünf Seemeilen westlich von Wreck Island während eines Sturms abgestürzt, und mit ihr alle Ergebnisse ihrer Forschung. Doch Pierre und ich hatten vor einigen Tagen eine Holztruhe mit ihren Unterlagen aus dem Wrack getaucht.

Abgesehen von einem unterarmgroßen, gebogenen, abgesplitterten, grauen Horn unbekannten Ursprungs namens Jerichos Splitter, hatten sich in der Truhe jede Menge biologische, medizinische und genetische Analysen in wasserdichten Folien befunden. Unterlagen, aus denen wir nicht schlau wurden, obwohl mein Onkel, genauso wie meine Mutter, Meeresbiologe war. Wir wussten lediglich, dass meine Mutter auf Wreck Island mit Delfinen geforscht hatte und kurz vor ihrem Tod auf eine Formel gestoßen war. Hinter dieser Formel war offenbar Finn her, der für den Pharmakonzern Biosyde arbeitete. Aber bis auf Mutters Unterlagen und dieses merkwürdige Horn, das wir nun an Bord hatten, wussten wir fast nichts über ihre Forschung.

In ihren Unterlagen befanden sich auch Analysen, die offenbar von einem Gen-Labor in Venedig stammten, ausgeführt von einem gewissen Peppe Flavio. Er schien der Einzige zu sein, der uns mehr über die Arbeit meiner Mutter erzählen konnte, und deshalb mussten wir ihn treffen. Zugegeben eine dünne Spur, aber besser als gar keine.

»Terry, wir gehen auf Sehrohrtiefe!«, befahl mein Onkel gegen elf Uhr vormittags.

»Aye, Sir.« Müde betätigte ich die notwendigen Schalter, woraufhin Pressluft das Salzwasser aus unseren Tanks drückte und wir aufstiegen.

»Übernimm kurz das Steuer.«

»Aye, Käpt’n.«

Während Simon verschwand, um über die Funkanlage in seiner Arbeitskoje mit Peppe Flavio die Details unseres Treffens zu besprechen, hielt ich die Kopernikus auf Kurs.

Johann, die helfende Hand meines Onkels an Bord, stand im Ruder- und Steuerraum. Mein rotbraunes Frettchen Charlie saß neben mir, knabberte Trockenfutter aus seiner Schüssel und sah hin und wieder neugierig zu mir auf.

Pierre befand sich in der Kombüse. Heute war er dran mit Küchendienst und räumte gerade das Geschirr vom Frühstück weg. Er hatte auf Wreck Island gelebt, dort ein Flugunternehmen für Touristen geführt, bis Finn und seine Schergen die Bungalows mitsamt Pierres Flugzeug in die Luft gejagt hatten. Seitdem lebte Pierre bei uns an Bord. Da wir jedoch keine eigene Koje für ihn hatten, übernachtete er in der Bibliothek auf einer Luftmatratze. Es war nicht sonderlich bequem, aber Pierre war ein Abenteurer, der schon schlimmere Schlafstätten erlebt hatte. Außerdem war sein Zorn auf Biosyde mindestens genauso groß wie unserer, und wir hatten in ihm einen Verbündeten gefunden. Während der dreitägigen Überfahrt über den Atlantik, vom Bermudadreieck bis ins Mittelmeer, hatte er sich als Bereicherung der Crew erwiesen.

Anfangs waren Simon und mein Cousin Ethan ihm gegenüber noch skeptisch gewesen, doch mittlerweile genoss Pierre unser volles Vertrauen. Er hatte mir während unseres Tauchgangs zum Flugzeugwrack meiner Mutter das Leben gerettet und uns auch geholfen, die Truhe vor Finn in Sicherheit zu bringen.

Tja, und Ethan, mein nerdiger Cousin, hockte vermutlich, wie meistens, in seiner Kabine und reparierte gerade Darwin, unsere Flugdrohne, die während des Sturms auf Wreck Island ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Mehr waren wir nicht an Bord: mein Onkel, Ethan, Johann, Pierre, mein Frettchen Charlie und ich.

Eine Stunde später kam Simon wieder auf die Brücke. »Peppe Flavio erwartet uns. Er scheint ein netter Kerl zu sein – möglicherweise ein wenig zu nett. Wir sollten vorsichtig sein. Wo sind wir gerade?«

Vorsichtig sind wir doch immer! Ich warf einen Blick auf die Karte. »Fünf Seemeilen vor Venedig. Immer noch Sehrohrtiefe.«

Simon nickte, fuhr das Sehrohr aus, klappte die Griffe auseinander und spähte durch das Periskop. Mit den Linsen zoomte er die Küste so nahe heran, dass ich auf dem Monitor einzelne Details wie Häuser oder Schiffe erkennen konnte. Nach einer Weile klappte er das Sehrohr zu. »Ich übernehme das Steuer«, sagte er knapp.

Ich überließ ihm den Platz auf der Brücke. Durch das Bullauge bemerkte ich, wie das blaue Wasser um uns herum immer heller wurde. Mittlerweile stand die Sonne im Zenit. Es war ein heißer Sommertag und ich war schon auf Venedig gespannt.

Simon griff zum bordinternen Funkgerät und gab einen Befehl über sämtliche Lautsprecher durch. »Alle Mann auf die Brücke. Wir legen in wenigen Minuten in Venedig an.«

»Warum müssen eigentlich wir zu Flavio?«, fragte ich. »Wieso kommt er nicht zu uns an Bord?«

»Stimmt, das wäre sicherer für uns.« Simon nickte. »Aber Flavio arbeitet gerade an einem wichtigen Projekt und hat nur kurz während seiner Mittagspause Zeit für uns.«

Na ja, wenigstens das!

Nacheinander versammelte sich die Crew auf der Brücke. Johann hatte es vom Ruderraum gleich gegenüber der Brücke nicht weit. Er sah aus wie immer: von den Schuhen über die Hose und den Gürtel, den Rollkragenpullover komplett in Schwarz, einschließlich der Gürtelschnalle – eine alte Gewohnheit aus seinen Tagen als Einbrecher und Ganove, die er anscheinend nicht so einfach ablegen konnte. Er war groß, hatte eine Glatze, einen kurz gestutzten Schnauzbart, lange Arme und die sportliche Figur eines Boxers. Ein paar Muskeln mehr, und er hätte wie eine ältere Ausgabe von Vin Diesel ausgesehen.

Ethan schlurfte auf die Brücke. »Morgen«, murrte er, wischte mit dem T-Shirt die Gläser seiner Brille sauber und setzte sie auf. Seine Haare standen in alle Richtungen ab.

»Schlecht gelaunt?«, fragte ich ihn. Er war drei Jahre älter als ich und einen Kopf größer.

Er blickte mich mit verschlafenen Augen an. »Wenn ich am Morgen meine Augen öffne und als Erstes dich sehe, wünschte ich, ich hätte mich anders entschieden.«

»Danke, wie nett!«

»Tragt eure Kabbeleien gefälligst woanders aus!«, blaffte Simon. Ihn nervten unsere kleinen Scharmützel, während Ethan und ich sie kaum noch bemerkten.

Als Nächstes tauchte Pierre auf. Da er wegen unserer übereilten Flucht von Wreck Island nichts anderes bei sich gehabt hatte als seine Kleider am Leib, trug er immer noch seine grün gesprenkelte Camouflagehose mit den Seitentaschen, Schnürstiefel, ein T-Shirt und eine speckige Lederjacke.

»Bonjour«, murmelte er mit einer Selleriestange im Mund. Seine blonden Rastalocken hatte er sich lässig zu einem Zopf gebunden, und während der Fahrt war aus seinem ursprünglichen Schnurrbart ein Vollbart geworden.

»Wie sieht unser Plan aus, Käpt’n?«, fragte Johann. Er kannte Ethan und mich seit unserer Geburt und meinen Onkel bereits seit dessen Kindheit. Immerhin hatte er schon für unseren Großvater, Admiral Nathan West, auf der kanadischen Halbinsel Nova Scotia als Sekretär gearbeitet. Manchmal konnte ich das selbst kaum glauben, denn obwohl Johann demzufolge eigentlich schon uralt sein musste, sah er kaum älter aus als mein Onkel. Die Seeluft hielt ihn frisch, wie er stets behauptete.

Simon runzelte die Stirn. »Zuerst müssen wir unauffällig unter der italienischen Zoll- und Küstenwache durchtauchen und heimlich vor Venedig anlegen, ohne dass uns die Hafenbehörde bemerkt.« Er sah kurz zu mir. »Terry, die Karte!«

Ich breitete die größte Seekarte, die wir von Venedig besaßen, auf dem Tisch aus. Simon setzte seine schmale Lesebrille auf, die immer in seinen Haaren steckte, und verglich das Kartenmaterial mit dem Sonar, das den Meeresboden und die Felsformationen unter Wasser in einer 3-D-Ansicht auf dem Monitor zeigte.

»Ich habe einen Weg gefunden, wie wir durch die Kanäle bis ins Innere der Stadt gelangen können«, fuhr er fort.

Wir steckten die Köpfe zusammen und beugten uns über die Karte. Venedig war eine Lagunenstadt direkt am Meer, eigentlich sogar mitten im Meer. Das Wasser des Ozeans umspülte und durchzog die gesamte Stadt in langen Kanälen. Die Venezianer bewegten sich mit Wassertaxis und Gondeln von einem Haus zum anderen, sodass in den Kanälen dichter Verkehr herrschte.

»Ist es dort tief genug?«, fragte ich.

»Dieser Kanal schon.« Mein Onkel zeigte auf einen Seitenarm des Canal Grande, der direkt ins Zentrum in die Nähe des Markusplatzes führte. »Diese Stelle ist sechs Meter tief. Solange Flut ist, so wie jetzt, reicht es knapp, dass unser Turm unter Wasser ist und wir mit dem ausgefahrenen Sehrohr zwischen den Gondeln durchfahren können.«

»Ziemlich riskant«, murmelte Ethan.

»Aber unsere einzige Chance.«

»Warum gehen wir nicht wie alle anderen auch am Fährhafen an Land?«, fragte Pierre. »Ist doch …«

Wir drehten uns um und sahen ihn an.

»Terry wird wegen Einbruchs, Diebstahls und Körperverletzung in Miami gesucht«, erklärte mein Onkel.

»Was ich übrigens nicht begangen habe«, stellte ich richtig. »Außerdem wird Simon wegen Mordes in New York gesucht.«

»Den ich nicht begangen habe«, korrigierte Simon. »Und nach Johann wird gesucht, weil er auf ein Auto geschossen hat.«

»Was ich tatsächlich getan habe«, sagte er, ein wenig stolz.

»Und Biosyde erwartet uns vielleicht sogar in Venedig, denn immerhin haben sie es auch geschafft, uns auf Wreck Island zu finden, wie immer sie es angestellt haben«, fügte Ethan hinzu.

»Und wir haben weder Lust, auf die Polizei noch auf die Killer von Biosyde zu treffen«, ergänzte Johann.

»Oh, mon Dieu, schon gut!« Pierre hob entschuldigend die Hände. »War ja nur eine Frage.«

Simon kniff die Augen zusammen, blickte aufs Sonar, drosselte die Geschwindigkeit und ging auf Schleichfahrt. »Terry, Navigation mit Sichtkontakt.«

»Aye, Sir.« Ich warf einen Blick durch das Periskop. Vor mir lagen die ersten Ausläufer der Lagunenstadt. Ziegelrote, altertümliche, zwei- bis dreistöckige Häuser, die entweder auf Stelzen oder einer Kaimauer standen. Die Mittagssonne spiegelte sich auf dem Wasser. An den Holzstegen lagen Gondeln und kleine Motorboote nebeneinander und schwankten auf den Wellen auf und ab.

»Langsamere Fahrt«, schlug ich vor. »Wir wirbeln zu viel Wasser auf.«

»Aye.« Simon reduzierte unsere Geschwindigkeit auf fünf Knoten, was etwa neun km/h entsprach. Langsam tauchten wir durch Venedig. Wir verließen aus südlicher Richtung kommend den breiten Canal Grande und drangen in einen etwas schmäleren Seitenarm ein. Hier war schon deutlich weniger los als auf dem überfüllten Hauptwasserweg. Nur hier und da kam uns an der Oberfläche ein Wassertaxi entgegen.

Ich spürte, wie die Kopernikus noch langsamer wurde.

»Freie Fahrt voraus«, informierte ich die anderen. »Es ist kaum etwas los da oben und die Sicht ist trüb.«

»Gut für uns«, sagte Ethan.

Ich nickte. So würde man uns unter Wasser nicht so leicht entdecken können – und falls doch, dann sah die Kopernikus wie der Schatten eines riesigen Wals aus. Wobei, Wale mitten in Venedig? Das würde niemand ernsthaft in Erwägung ziehen.

Simon navigierte die Kopernikus durch die Kanäle, und ich sah durch das Periskop, dass der Wasserweg noch ein klein wenig enger wurde. »Wie weit noch?«, fragte ich beunruhigt.

»Keine Sorge, wir sind gleich da.« Simon war hoch konzentriert. »Die Flut hält noch etwas an, es ist tief genug. Und bevor die Ebbe einsetzt sind wir wieder weg.«

Hoffentlich!

»Dein Wort in Gottes Gehörgang«, brummte Johann, aber er klang nicht sehr zuversichtlich.

»Wir sind da«, verkündete Simon nach einer Weile.

»Ein Grad Steuerbord«, sagte ich, »dann wären wir direkt unter einem Holzsteg, der auf Wasserfässern schwimmt.«

»Aye, Terry«, antwortete Simon. »Sehrohr einziehen.«

Ich führte den Befehl aus, und er steuerte die Kopernikus mit sanften Propellerbewegungen unter den Steg. Dann stoppte Ethan die Maschinen und Simon fuhr die Stabilisatoren aus.

»Wassertanks langsam leer pumpen.«

Johann betätigte einige Schalter und die Pressluft drückte Wasser aus den Tanks. Wir stiegen auf. Ich hielt den Atem an.

»Stopp!«, rief Simon.

Im nächsten Moment hörte ich das Rasseln der Ankerkette. Die Kopernikus klebte beinahe wie ein Kaugummi unter dem Steg fest. Ich atmete erleichtert aus.

»Gehen wir sicherheitshalber auf Nachtlicht.«

»Aye, Käpt’n.« Johann schaltete das Licht aus und schlagartig herrschte ein dunkelblaues Licht an Bord, das durch die Bullaugen nicht gesehen werden konnte, wenn man vom Steg aus ins trübe Wasser blickte.

»Ein exzellentes Anlegemanöver.« Simon steckte sich die Lesebrille ins Haar. »Aber nun kommt der schwierige Teil. Ich bleibe an Bord an den Geräten und am Funkgerät, falls das Boot entdeckt wird und ich es aus Venedig rausmanövrieren muss.« Er sah uns an. Keiner widersprach. »Das Treffen mit Signor Flavio findet in zwanzig Minuten statt. Wer meldet sich freiwillig für einen Landgang?«

»Ich schlage vor, ich bleibe ebenfalls an Bord und schicke Darwin raus, um die Umgebung zu beobachten«, murmelte Ethan.

Feigling!

Simon nickte, dann sah er uns an.

Johann, Pierre und ich hoben gleichzeitig die Hand.

»Gut.« Simon fischte einen Stadtplan von Venedig aus der Schublade des Kartentisches. »Ich habe den Standort von Signor Flavios Labor bereits markiert. Hier liegen wir vor Anker … dort ist das Labor. Zu Fuß kann man es in einer Viertelstunde erreichen.«

Ich betrachtete die Karte und prägte mir den Weg ein. Dann faltete ich die Mappe zusammen und steckte sie in die Gesäßtasche meiner Shorts.

»Ich nehme diese Unterlagen mit.« Johann zog eine Klarsichtfolie hinter seinem Rücken hervor. Darin waren Signor Flavios DNA-Analysen und Aufzeichnungen über Jerichos Splitter enthalten.

Simon nickte. »Aber gebt gut darauf acht. Ich habe die Dokumente zwar eingescannt, aber das sind die Originale.« Dann drückte er Johann und Pierre jeweils ein Funkgerät in die Hand.

»Berühmte letzte Worte?«, fragte ich.

Simon sah mich streng an. »Sei nicht übermütig und komm gesund wieder zurück. Johann, du bist für die Kleine verantwortlich.«

Die Kleine! Ich war fast so groß wie er.

Johann zwinkerte mir zu. »Aye, Käpt’n!« Er packte mich an der Schulter und wollte mich bereits zur Luke schieben.

Doch Simon hob die Hand. »Und wenn ihr Finn oder einen seiner Leute seht …«

»Nehmen wir die Füße in die Hand und rennen!«, antworteten wir wie aus einem Mund.

Mein Onkel fand das gar nicht lustig.

»Bitte um Erlaubnis, von Bord gehen zu dürfen«, sagte ich schließlich.

»Okay, ab mit euch.«

Ich blickte zu Charlie und stieß einen Pfiff aus. Der kletterte sogleich an mir hoch und legte sich auf meine Schulter. Dann stieg ich die Leiter im Turm hoch und öffnete vorsichtig mit der Hydraulik die Luke.

Sogleich schlug mir der Gestank brackigen Wassers entgegen, gemischt mit dem Geruch von altem, morschem Holz. Ich hatte davon gehört, dass die Kanäle Venedigs einen üblen Geruch verbreiteten – besonders im Hochsommer. Daran würde ich mich schon gewöhnen.

Die Luke ließ sich nicht ganz öffnen, da sie an die Unterseite des Holzstegs stieß, aber es war genug Platz, um bequem herauszukommen. Flink kletterte ich aus dem Spalt, zog mich am Rand der Bretter seitlich hoch und setzte mich auf den Steg. Sogleich hüpfte Charlie von mir herunter, wälzte sich in der Sonne, streckte alle viere von sich und gickerte.

Gik-gik-gik-gik!

Als er die Tauben entdeckte, die über den Steg hüpften, und sein Hals lang wurde, packte ich ihn im Genick am Fell. »Keine Tauben jagen!«, schärfte ich ihm ein.

Ich sah mich um und entdeckte an einer Häuserecke eine gut besuchte Eisdiele mit rot-weiß gestreifter Markise. Etwa fünf Meter davon entfernt stand ein Gondoliere mit seinem Stab am hinteren Ende einer Gondel. Ich wartete, bis er einen Pfiff ausstieß, eine Leine zum Steg warf, alle Touristen in dem Eissalon zu ihm herübersahen und beobachteten, wie seine Gäste an Land gingen. Dann zischte ich: »Jetzt! Schnell!«

Ich reichte Pierre die Hand, danach Johann, und Sekunden später saßen wir nebeneinander auf dem Steg.

Wir waren in Venedig!

2. Kapitel

Der Weg zu Signor Flavios Labor war leicht zu finden. Zum Glück konnten wir zu Fuß durch die engen Gassen laufen und brauchten bloß zwei Brücken überqueren.

Wie Simon gesagt hatte, waren wir in einer Viertelstunde dort. Das Labor befand sich in der Via Gambetti an einem kleinen Platz, auf dem ein Campanile mit rotem Spitzdach emporragte.

Die Sonne stand hoch am Himmel und brannte herunter. Bis auf eine japanische Reisegruppe war außer uns niemand auf der Straße. Sogar die Tauben verkrochen sich in den Nischen, weil ihnen zu heiß war. Einige ältere Venezianer saßen im Schatten einer Markise vor den Lokalen und unterhielten sich lautstark beim Kartenspiel. Gläser klirrten, irgendwo kläffte ein Hund und aus einem offenen Fenster drang ein kitschiger italienischer Schlager.

L’Amore!

Das Haus mit der Nummer acht war Signor Flavios Labor. Es war offensichtlich renoviert worden, da die Fassade nicht wie die Nachbargebäude aus roten Ziegeln bestand, sondern neue Fenster hatte und weiß verputzt war. Auf einem Schild stand IGR – Instituto per la genetica ricombinante.

Institut für rekombinante Genetik.

Während ich auf die Gegensprechanlage drückte, sahen sich Johann und Pierre unauffällig um, ob uns jemand gefolgt war. Die Luft war rein.

»Buongiorno!«, meldete sich eine männliche Stimme.

»Buongiorno, io sono Terry West«, sagte ich auf Italienisch und wechselte danach – als gebürtige Kanadierin – in meine Muttersprache Englisch. »Ich würde gern mit Signor Flavio sprechen.«

»Ah, ja, Dr. West hat mir deine Besuch bereits vor über eine Stunde angekündigt«, sagte der Mann mit starkem italienischem Akzent. »Komm rauf in die zweite Stock.« Der Türöffner summte und das Tor sprang auf. Sogleich strich kühle klimatisierte Luft aus dem Gebäude über meine Wangen. Im selben Moment sprang Charlie von meiner Schulter und hüpfte die enge Treppe nach oben. Anscheinend konnte er es kaum erwarten, ins Kühle zu flüchten.

Ich sah Johann an, dieser nickte. In seiner schwarzen Kluft und mit der Spiegelsonnenbrille sah er wie ein astreiner Mafioso aus. Dann nahm er die Brille ab und wir schoben uns nacheinander in das Haus.

Pierre blieb draußen stehen. »Ich warte sicherheitshalber hier, kleiner Kolibri.« Sein französischer Akzent brachte mich jedes Mal zum Grinsen. Es klang wie Isch wartesischer’eits’alber … Er klopfte auf das Funkgerät an seinem Gürtel. »Bleibt erreichbar. Ich melde mich, falls sich Finn oder andere finstere Gestalten nähern sollten.«

Soeben kamen zwei junge braun gebrannte Italienerinnen mit Minirock, bunter Bluse, Strohhut und Fotoapparat vorbei.

»Ciao, Bella«, sagte Pierre mit gespieltem italienischen Akzent und zwinkerte ihnen zu.

»Bist du auch wirklich bei der Sache?«, fragte ich.

Er sah mich an. »Bien sûr que oui, natürlich.«

»Gut, halt die Augen offen.« Wie ich an einem Schild erkennen konnte, erstreckte sich das Institut über das gesamte Gebäude – unten lagen die großen Labors hinter einer verglasten Sicherheitsschleuse, oben die Büros und kleinen Lagerräume.

Ich lief die Treppe in den zweiten Stock. Johann folgte mir. Als wir oben ankamen, stand bereits eine Tür offen. Charlie saß auf dem Schuhabstreifer und blickte mit neugierig zuckendem Näschen durch den Spalt in den Vorraum. Wir traten ein, und ein kleiner älterer Herr im weißen Anzug mit schwarz glänzenden, pomadisierten Locken erwartete uns bereits. Er grinste mich mit ausgestreckten Armen freundlich an.

»Buongiorno, Terry.« Er reichte mir die Hand. »Ich bin Flavio.« Er legte die Hand mit einem bescheidenen Lächeln auf seine Brust, wo ein rotes Tuch in der Tasche seines Sakkos steckte. Anschließend strich er sich über den langen dünnen Schnauzbart und zwirbelte das Ende auf.

Nachdem auch Johann sich vorgestellt hatte, bat uns Signor Flavio herein. »Kommt weiter, in meine Büro.« Als er Charlie bemerkte, trat er erschrocken zur Seite. »Ah, deine kleine rote haarige Freund darf hier natürlich nicht …«

Aber Charlie war bereits im Flur und beschnupperte den Parkettboden. Signor Flavio hob seufzend die Schultern, sagte aber nichts, sondern schloss die Tür. Wir folgten ihm durch einen langen verwinkelten Korridor, von dem mehrere Glastüren in einzelne Büros führten, die jedoch alle wie ausgestorben waren. Außer uns war niemand in diesem Stockwerk, zumindest sah ich keine Menschenseele. Kein Telefonläuten, kein Gemurmel, ja nicht einmal das Summen eines Kopiergeräts oder Druckers.

Seltsam!

»Wir sind hergekommen, um …«, begann ich, doch Signor Flavio brachte mich mit einer Geste zum Verstummen.

»In meine Büro sind wir ungestört.« Er öffnete eine Tür, ließ uns herein und schloss sie hinter uns wieder. »Kleine oder große Espresso? Wasser?«

Johann und ich lehnten dankend ab.

»Bitte nehmt Platz.« Er deutete auf eine Couch vor einem großen Fenster, aus dem man die Via Gambetti und den Platz mit dem Campanile sehen konnte.

Ich blickte kurz durch die Scheibe. Unten stand Pierre und hielt Wache. Danach setzten wir uns mit dem Rücken zur Wand auf die Couch und Signor Flavio ließ sich uns gegenüber in einen Sessel fallen.

Charlie stand neben dem Tisch, setzte an, sein Hinterbein zu heben, doch ich zischte ein lautes »Aus!«, woraufhin er mit einem Satz auf meinen Schoß sprang, sich hinlegte und zusammenrollte. Ich streichelte ihn und er begann laut zu schnurren.

Signor Flavio tat so, als betrachtete er das Frettchen, aber ich spürte, wie sein Blick mich dabei taxierte, mein offenes Hemd, das ich über dem Bauchnabel verknotet, und meine ausgefransten Jeans, die ich mir selbst auf Höhe der Oberschenkel abgeschnitten hatte. Für meinen Geschmack ruhte sein Blick etwas zu lang auf mir.

Auch Johann war es aufgefallen, er wurde unruhig. »Können wir jetzt reden?«

»Ja.« Flavio senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Du hast Nerven, hierher zu kommen.«

Ich sah ihn fragend an.

Er breitete die Arme zu einer großzügigen Geste aus. »Du musst wissen, ich war eine gute Freund von deine Mutter.«

Wie war sie so?, platzte es beinah aus mir heraus, doch ich verkniff es mir. Aus einem Grund, den ich nicht genau bestimmen konnte, erschien mir Signor Flavio nicht vertrauenswürdig. Vielleicht lag es an seinem Akzent oder den tief liegenden dunklen Augen. Ich wusste es selbst nicht. Er war mir einfach unsympathisch, obwohl er uns freundlich empfangen und uns sogar Kaffee angeboten hatte. Aber trotzdem wurde ich den Eindruck nicht los, dass er mit Vorsicht zu genießen war – egal, ob er nun eine gute Freund meiner Mutter gewesen war oder nicht.

»Wie meinen Sie das?«, fragte ich stattdessen.

»Nun …« Er lächelte. »… du und deine Onkel werdet überall wegen eine Mord gesucht, und da kommst du ausgerechnet hierher anstatt zu tauchen unter?«

Ich war sprachlos. Auch Johann sah den Signore mit zusammengekniffenen Augen an. Ich merkte, wie er die Papiere in seinen Händen zu einer Rolle zusammendrehte.

»Dieser Mord war eine Falle für uns«, versuchte ich mich zu rechtfertigen. »Wir haben nichts Schlimmes getan. Aber genau deshalb müssen wir herausfinden, wer aus welchem Grund hinter den Anschuldigungen gegen uns steckt.«

»Und die Carabinieri?«, fragte der Signore.

»Die würden uns ins Gefängnis stecken, aber ich fürchte, selbst da wären wir nicht vor Valerie De Boes’ Handlangern sicher.«

»Valerie De Boes?«, wiederholte Flavio und schob die Unterlippe nach vorne. »Von Biosyde, diese Pharmakonzern?«

Ich nickte. »Es scheint so, als verfolgten sie uns auf Schritt und Tritt.«

»Da habt ihr es aber mit eine mächtige Gegner zu tun.« Signor Flavio wurde nachdenklich. »Gut, dass euch in diese Laboratorio niemand gesehen hat. Die Kollege sind zum Glück gerade alle auf … äh …«, er schnippte mit den Fingern, »… Mittagspause. Aber sie kommen bald zurück, also erzähl mir lieber presto, warum euch die Carabinieri und diese Pharmakonzern suchen.«

»Wir …«, setzte ich an, doch Johann hob die Hand.

»Wir sollten besser nicht zu viel darüber erzählen«, warnte er mich.

Johann hatte recht! Andererseits hätte Flavio schon längst die Polizei verständigen können. Dann säßen wir nicht mehr unbehelligt in seinem klimatisierten Labor, sondern in einem venezianischen Kittchen mit massiven Gitterstäben vor dem Fenster und Aussicht auf die grauen Kanäle. Vielleicht sollten wir ihm doch zumindest ein wenig Vertrauen schenken.

»Also aus welche Grund seid ihr hier?«, wollte der Signore wissen.