Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Las Tres Edades

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

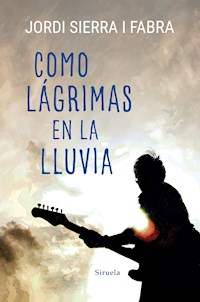

PREMIO LAZARILLO 2019«Una obra para jóvenes con una descripción minuciosa sobre el mundo de los músicos, su lenguaje y las relaciones entre personas, con un estilo impecable, diálogos vivos y reflexiones potentes alejadas del didactismo».Del fallo del juradoComo lágrimas en la lluvia, la nueva novela de Jordi Sierra i Fabra, nos habla de la condición humana, del fracaso y el éxito, de la paz y la gloria, y, por encima de todo, del amor como redención. Grace es la hija adolescente de Leo Calvert, una leyenda del rock a cuya tumba sus fans acuden para rendirle tributo. Uno de ellos es Norman, joven cantautor que trata de escribir sobre la vida de su ídolo. Las leyendas existen para convertirse en mitos, pero persiguen a quienes las han vivido en primera persona. Leo dejó escritas un montón de canciones que su viuda, Rebecca, se niega a publicar. ¿Por qué? Se acerca el aniversario de la muerte de la estrella y los rumores vuelven a dispararse, pero la respuesta al enigma la tiene una sola persona. Mientras las canciones inéditas esperan ocultas en un sótano, los caminos de Grace y Norman se cruzarán y precipitarán sin saberlo las respuestas acerca de la misteriosa muerte de la estrella: ¿fue un suicidio o un accidente?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 207

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: marzo de 2021

En cubierta: © Ana Zapico, a partir de fotografía de sto.E/Photocase.com

© Jordi Sierra i Fabra, 2021

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Ediciones Siruela, S. A., 2021

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-18708-08-4

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

PRIMERA PARTE Desencuentros

1. La tumba

2. Una canción en el silencio

3. Grace

4. Rebecca

5. Las flores del camino

6. Prohibido

7. Soledades y silencios

8. Sombras en el puente

9. Una habitación con vistas

10. El artículo

11. Lágrimas

12. Primeras preguntas

13. Un móvil callado

14. El viejo sheriff

15. Espía en el bosque

16. Canciones secretas

17. El corto adiós

SEGUNDA PARTE Encuentros

18. Saturday Night Live

19. La visita

20. La petición

21. El corazón de la verdad

22. Una voz en el silencio

23. Canciones de sangre

24. Estornudo en la tormenta

25. Un extraño en casa

26. Confesiones

27. Pensamientos y despedidas

28. Pasaje nocturno

29. Últimas palabras en la noche

30. Voces escritas

31. Amaneceres sin respuestas

32. Una verdad en Nantucket

TERCERA PARTE Conclusiones

33. Cantando en el bar de Mo

34. Primeros pasos

35. Palabras bajo la luna

36. El beso perdido

37. Vivir en la eternidad de la muerte

38. Quemando unas últimas horas

39. Verdades

40. Decisiones

41. Ruidos

42. Última llamada

43. Negociaciones e intrusos

44. Pausa final

45. El asalto

46. Cita

47. El ángel del infierno

48. USB

49. Y una simple verdad

50. Puertas

51. Oficina del sheriff, ¿dígame?

52. Futuros

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.

Atacar naves en llamas más allá de Orión.

He visto Rayos-C brillar en la oscuridad,

cerca de la puerta de Tannhauser.

Todos estos momentos se perderán en el tiempo,

como lágrimas en la lluvia.

Es hora de morir.

ROY BATTY/RUTGER HAUER, Blade Runner, Ridley Scott, 1982

PRIMERA PARTEDesencuentros

CAPÍTULO 1La tumba

La tumba volvía a estar llena.

Casi parecía mentira.

Flores, botellas de todo tipo —especialmente de cerveza a medio consumir—, fotografías, pulseras y collares hechos a mano, juguetes, como osos de peluche o pequeñas naves espaciales de Star Trek y Star Wars, pósteres, un par de cómics...

Cada semana era lo mismo, y cada semana Grace alucinaba.

No tanto por el fanatismo o la devoción de los fans, sino por la clase de objetos que dejaban en la tumba. Por ejemplo, él ya no tomaba alcohol. Por ejemplo, él nunca había llevado pulseras o collares. Por ejemplo, lo de los osos de peluche, que había sido una invención o una de esas frases típicas del estilo: «A mi hija le gustan los osos de peluche». Cuando un famoso soltaba algo así, para los seguidores era como un mandamiento.

Y eso que él nunca había sido famoso.

Al menos en vida.

Grace empezó a recoger todas aquellas cosas.

Llevaba una bolsa para las botellas siempre medio vacías y otra para el resto de objetos. Las botellas y latas primero las vaciaba a un lado de la tumba. Era el trabajo más lento y pesado. Con la parte dura acabada, llegaba la fácil. Recogía los regalos, pero sin acritud ni violencia. De hecho lo hacía con mimo. Por lo menos respetaba el fervor de las personas que habían viajado hasta allí, tan lejos seguramente de su casa, para rendirle el último tributo al héroe caído, a la leyenda.

Porque ahora sí era eso: una leyenda.

Lo que más le impactaba eran las fotos.

Sobre todo las de ellas.

Desde chicas jóvenes, de su misma edad, hasta mujeres ya mayores, como su madre. Dos estaban desnudas, una en una posición recatada y otra, más explícita. En la parte posterior de la primera se leía: «Espérame en el paraíso». En la de la segunda, el texto era: «¡Mira lo que te perdiste!».

A veces no sabía si reír o llorar.

Por lo menos, esta vez no había pintadas en la sencilla lápida asentada a ras de suelo, con el nombre y las fechas de nacimiento y muerte. Habían tenido que construir un sarcófago de cemento para introducir en él el ataúd porque al comienzo algún loco o loca había escarbado incluso la tierra. Grace se alegró de no verse obligada a ponerse los guantes de goma y empezar a rascar la pintura o el tipo de tinta, a veces indeleble, que algunos empleaban para dejar sus mensajes, siempre del tipo: «¡Vive!» o «Long Live Rock».

Era un cantautor, un cruce de Dylan, Springsteen, Stephen Stills o Tom Waits en sus respectivas épocas puristas, pero bastaba una guitarra eléctrica para que los rockeros se lo apropiaran.

¿Qué más daba?

Cuando un artista se exponía al público, todo era interpretable.

Él siempre decía: «Yo soy músico, no sé hacer nada más».

Estaba acabando de acomodar en el fondo de la bolsa las naves de juguete cuando apareció él.

No era normal ver a un fan entre semana. Las peregrinaciones solían hacerse en grupo, en manada, de viernes a domingo. Claro que, aunque uno llegara en plan solitario, quedaba automáticamente hermanado con el resto. Todos estaban allí por lo mismo, para rendirle tributo a Leo Calvert. Los viernes y los sábados por la noche era normal que alrededor de la tumba se organizaran fiestas, se cantaran sus canciones y se bebiera hasta quedarse dormidos. También se había hecho amargamente popular hacer el amor sobre la tumba, como ofrenda o como si el espíritu del muerto pudiera bendecirles.

En aquellos años, ¿cuántos hijos se habrían engendrado así, allí mismo?

Grace prefería no pensarlo.

Salvo que electrificaran la tumba, o la vallaran, o... ¿o qué?

El aparecido y ella se quedaron mirando.

Era alto, quizá un poco desgarbado, o tal vez fuera por la mochila que cargaba sobre el hombro derecho y la guitarra que colgaba del izquierdo. Llevaba su cabello negro revuelto, un poco caído sobre la frente, y tenía unos ojos claros y limpios. Vestía de manera informal: zapatillas deportivas, vaqueros gastados y una camisa roja arremangada. Pese a todo no parecía un vagabundo ni un sucedáneo de hippy renacido del pasado. Iba limpio. Incluso se diría que cuidado. Le calculó veintiuno o veintidós años, quizá veintitrés. De no haber sido por su seriedad, su cara habría resultado agradable.

Grace lo esperaba todo menos aquello:

—¿Qué haces? —le espetó el chico.

Ella se quedó quieta.

—¿Perdón? —dijo.

—¿Estás robando las cosas? —continuó él—. ¡Joder!, ¿no te da vergüenza?

La parálisis provocada por el desconcierto duró menos de tres segundos. Le lanzó una última mirada, mitad agotada, mitad resignada, y acabó de meter los últimos juguetes en la bolsa. Quedaba tan solo el cómic de los mutantes de X-Men.

—¡Oye, te estoy hablando! —gritó el joven.

Grace no le hizo caso.

Ni se lo hubiera hecho de no ser porque él dio un par de pasos hacia ella, tal vez para sujetarla, tal vez para detenerla.

Entonces sí, se volvió.

Lo fulminó con la mirada.

—Como te acerques te hago una cara nueva —le previno.

—¡Pues deja eso donde estaba!

Entonces ya sí, se lo dijo:

—¡Es mi padre, idiota! ¡Limpio la tumba para que no se amontone la mierda que tarados como tú dejáis en ella cada semana! ¿De acuerdo?

Luego se dio media vuelta, cargó los dos sacos y echó a andar sin volver la vista atrás.

El silencio de la tarde habría sido agradable de no ser porque ahora estaba furiosa.

CAPÍTULO 2Una canción en el silencio

Norman maldecía por lo bajo mientras la veía alejarse cargada con las dos bolsas. Una, la de las botellas, al hombro. La otra, la que menos pesaba, colgada de la mano. Se la notaba enfadada, no por la rapidez en alejarse de allí, sino por la determinación con que lo hacía, la fuerza de sus pasos y el carácter que la envolvía, con su cabellera al viento.

Una furia.

—¡Mierda! —farfulló.

¿Tenía que ser ella? ¿De entre todas las chicas posibles, tenía que tropezarse con Grace Calvert precisamente allí, en la tumba de su padre, y encima, no reconocerla y tratarla como a una ladrona?

Su dichosa mala suerte...

Se sintió fatal.

Peor que fatal: como si la realidad acabase de vomitarle encima.

Grace ya no estaba a la vista.

Quedaba el silencio.

La tumba de Leo Calvert, él y el silencio.

Norman soltó una bocanada de aire, cerró los ojos, contó hasta diez y volvió a abrirlos. Nada había cambiado. Acababa de meter la pata hasta el fondo, eso era todo. Lo que seguía a continuación era lo que había venido a hacer.

Solo que ahora algo había cambiado.

La voz de Grace rebotó en su mente: «¡Limpio la tumba para que no se amontone la mierda que tarados como tú dejáis en ella cada semana!».

Tarados como él.

Bueno, él no iba a dejar nada. Únicamente estaba allí por...

Por...

Esbozó una sonrisa.

¿Cuándo se necesitaba una explicación para todo?

Los impulsos eran los impulsos. El instinto, la clave.

Norman miró la tumba unos segundos. Se dejó invadir por un respetuoso silencio. No era creyente, así que no perdió el tiempo con estúpidas plegarias, pero su postura, con las manos unidas sobre el pecho, fue lo más parecido a un rezo. Finalmente dejó caer la mochila al suelo, se quitó la guitarra del hombro y la extrajo de su acolchada funda. La Ovation brilló como una obra de arte pura y limpia bajo el cálido sol de la mañana.

Las demás tumbas, vacías y solitarias, formaban un coro de dulces piedras envolviéndolo bajo la pátina de su breve y acotada eternidad.

Norman se sentó en la fría losa que cubría el ataúd de Leo Calvert.

Tocó un acorde.

La guitarra ya estaba afinada.

Después cerró los ojos y empezó a cantar, casi como si susurrara:

¿Cuántas puertas hemos de cruzar

para salir de la oscuridad?

¿Cuántas ventanas hemos de abrir

para ver la luz del sol?

¿Cuántos momentos hemos de gastar

para que uno nos dé las respuestas?

¿Cuántos amores hemos de quemar

para que uno nos dé la paz?

Todos los caminos son largos.

Algunos dan vueltas en círculo.

Otros rompen la vida en línea recta.

Los más se retuercen hasta perderse.

Pero sin caminos no hay futuro.

Sin soñadores no hay esperanza.

Lo importante es no detenerse

hasta que el tiempo te derribe

y te sumerja en el olvido eterno.

¿Cuántas miradas hemos de usar

para ver el mundo como es?

¿Cuántas caricias hemos de dar

para que nos devuelvan una a nosotros?

¿Cuántos besos hemos de regalar

para sentir uno en nuestros labios?

¿Cuánto sexo hemos de perder

para alcanzar un orgasmo que nos libere?

Mírame a los ojos y sonríe

cuando me digas que me amas.

Toca mi cuerpo y gime

cuando te llegue el gran éxtasis.

Estamos hechos de ilusiones

que los días se encargan de soñar.

Todo amor es una sorpresa irreal

vestida de luces y hecha de guerras,

tan desnuda como un alma pura.

¿Cuántas mentiras que son verdades

necesitamos para entendernos?

¿Cuántas verdades que son mentira

necesitamos para reaccionar?

¿Cuántos misterios por descubrir

nos debe la vida antes de morir?

¿Cuántas vidas hemos de vivir

para encontrarle sentido a una?

La última nota de la guitarra vibró en el aire tras el susurro final de la voz.

Flotó en él.

Luego desapareció.

Tiempo.

Norman abrió los ojos.

Seguía allí, sentado en la tumba de Leo Calvert, y acababa de cumplir una promesa largamente esperada.

Todo habría sido perfecto, triste, dulce y reparador, de no ser por el encontronazo con Grace.

Miró hacia el lugar por el que ella había desaparecido, rumbo a su casa.

¿Cómo ir ahora hasta allí?

CAPÍTULO 3Grace

Le gustaba ver desde la loma la solitaria casa, como una lejana figura de pesebre, recortada contra el verde de los pastos y rodeada de árboles, algunos frondosos, centenarios, con las ramas tejiendo laberintos de hojas por encima del tejado. Y le gustaba sentarse entre las rocas de la cima, muy quieta, formando parte del paisaje, sabiéndose minúscula en mitad de cuanto se alcanzaba a ver desde allí: las montañas, el río, el lago, el pueblo perdido a lo lejos.

Aquel había sido el lugar preferido de su padre y de ella.

Tiempo atrás, cuando él vivía y las cosas parecían tan distintas.

Aquellas tardes de primavera, de otoño…: en unas, porque la vida empezaba y se abría llena de colores; en otras, porque todo amarilleaba, se volvía ocre, y la misma tierra parecía entrar en el letargo pausado que precedía al invierno. Ella amaba tanto la primavera como el otoño. El verano se le hacía pesado y caluroso. El invierno, gélido y triste.

Esta vez, Grace no se detuvo.

Siguió andando con su carga a cuestas, dejó atrás la loma con el eco de tantas canciones flotando en el aire.

El camino por la carretera era el doble de largo y la mitad de bonito. Y en coche, mucho más práctico. Pero prefería ir campo a través. No le importaba la carga. La cuesta tampoco era muy pronunciada, aunque con el peso de las bolsas, sobre todo el de las botellas, jadeó un poco al coronarla.

Quizá se viviera mejor en Nueva York, o en San Francisco.

Quizá.

Pero nada era como aquello.

A veces pensaba que, si se quedaba quieta el tiempo suficiente en mitad del campo, acabaría echando raíces.

Raíces profundas.

¿No se llamaba así una película que le encantaba a su padre?

Hacía bastante que no llovía. El terreno estaba muy seco. Llevaba botas para poder caminar sin problemas. Incluso correr. Siempre le había gustado llevar botas. En la escuela, de niña, se metían con ella por esa razón. Alguna maestra le había dicho que eso era poco femenino.

En el descenso, con cada salto, las botellas tintineaban.

¿Estaban todas las tumbas de los famosos como la de su padre?

Algo había leído sobre la de Jim Morrison, en el Pére Lachaise de París. Del resto... Ni siquiera sabía si Lennon, Hendrix, Cobain o tantos otros estaban enterrados o si su cuerpo había sido incinerado.

Antes de entrar en la casa vació la bolsa de las botellas y las latas en el contenedor situado en la parte de atrás, junto a la puerta posterior. La otra la llevó al cobertizo para seguir con el mismo ritual de siempre: separar los juguetes en buen estado de los que no lo estaban. Los primeros los llevaba cada dos o tres meses al hospital. Los otros acababan en la basura, junto con las fotos o cualquier otra ofrenda inútil.

La pelea verbal con el fan la había dejado malhumorada, así que, por una vez, decidió que haría la selección más tarde, o al día siguiente.

Tampoco había prisa.

Entró en casa por la puerta de la cocina.

—¿Mamá?

—¡Estoy aquí! —La voz le llegó procedente del estudio.

—¡Ah, bien!

No fue a su encuentro. Se dirigió a su habitación. Una vez en ella se quitó las botas y se puso unos zapatos más cómodos. Volvió a salir y entró en el cuarto de baño. Se quedó quieta frente al espejo, mirándose con fijeza, como si quisiera taladrarse a sí misma.

—Estúpido —le dijo al chico del cementerio.

Parecía agradable, tenía buen aspecto, una mirada cálida, pero debía de estar tan loco y ser tan absurdo como todos los demás.

¿Por eso se sentía incómoda y rabiosa?

¿Algún día se le acercaría alguien por ella misma, no por ser la hija de Leo Calvert?

Agitó la cabeza y se desmelenó. El cabello acabó despeinado, y le ofreció una imagen de inusitada y salvaje belleza. Puso cara de mala, frunció el ceño, convirtió los ojos en dos rendijas. Luego soltó un bufido y acabó con el juego. Se lavó las manos, se pasó agua por la cara, se peinó con los dedos y salió de su refugio.

Rebecca estaba en la puerta.

—¿Todo bien? —quiso saber su madre.

—Sí, como siempre.

—¿Había mucho?

—No más que otras veces. —Se encogió de hombros—. Ya sabes que no tienen mucha imaginación.

—¿Algo nuevo?

—No.

—¿Ninguna muñeca hinchable? —Sonrió maliciosa.

—No, mamá. —Grace la miró tan irritada como estupefacta.

—No te enfades. A mí me pareció gracioso —contemporizó la mujer.

—Pues a mí no me hizo gracia.

—¿Había fotos?

—Un par. —Se dirigió a la habitación seguida por Rebecca.

—¿Guapas?

Grace se detuvo. Se cruzó de brazos y la miró con rabia.

—A veces no sé si te divierte o eres masoquista.

—Sabes que me divierte.

—¡Pues a mí no!

—Cariño —su madre le acarició el pelo—, antes de que grabara el primer disco nadie le hacía caso, y mira que era guapo. Pero cuando se subía al escenario... ¿Cómo no va a divertirme el papanatismo de las fans?

—Está muerto. Deberían respetarle. —Grace entró en la habitación.

—¿Qué te pasa? —Rebecca se apoyó en el quicio con el rostro serio.

—Nada.

—Grace...

—Había un chico, ya sabes, con la guitarra y todo eso. Me ha acusado de estar robando. ¡Encima! Me han entrado ganas de tirarle una botella a la cabeza.

—¿Qué le has dicho?

—¿Qué iba a decirle? Pues la verdad: que era mi padre.

—¿Y él?

—Se ha quedado mudo. —La miró con aire agotado, dando a entender que no quería hablar más del tema. Y por si no quedaba claro, agregó—: Mamá, voy a leer un poco. ¿Puedo?

—Sí, claro. —Rebecca se apartó del quicio y puso una mano en el pomo para cerrar la puerta—. Te aviso para la cena, ¿de acuerdo?

—Bien —asintió Grace.

Eso fue todo.

La puerta se cerró y ella quedó aislada.

Aunque no leyó. Se colocó los auriculares, buscó en el móvil una lista de canciones, puso el volumen alto y cerró los ojos para concentrarse en la música.

La música, siempre ella.

Lo mejor para vivir.

Lo mejor para no morir.

CAPÍTULO 4Rebecca

Rebecca se quedó mirando la puerta como si pudiera ver a Grace al otro lado.

De hecho, la veía.

No le hacían falta puertas ni paredes.

Casi cinco años solas daban para mucho.

¿Cuántas veces se esforzaba en parecer normal? ¿Cuántas sonaba incluso frívola para quitarse de encima toda aquella presión y, sobre todo, quitársela a Grace? No, no tenía ganas de hacer chistes, ni de ver las fotos que las fans le dejaban a Leo, ni le había visto el más mínimo sentido a lo de la maldita muñeca hinchable. Pero ¿qué iba a hacer?, ¿enfadarse delante de su hija, mostrarse dolida y amargada? Prefería irse al otro extremo. Adiós a la rabia, a las lágrimas. Si no era fuerte para sí misma, tenía que serlo por y para Grace.

¿Cuándo había crecido tanto?

¿En qué momento de aquellos casi cinco años se había convertido ya en una mujer?

En apenas unos días cumpliría diecisiete.

Cerraba los ojos y la veía nacer, darle el pecho, gatear, pronunciar sus primeras palabras, dar los primeros pasos, tocar cualquiera de las guitarras de Leo y sonreír feliz por hacerla sonar. Los recuerdos se agolpaban.

Hasta llegar al presente y su embudo.

Por arriba, un tropel de sueños, esperanza, ambiciones. Por abajo, lo poco que salía por el estrecho agujero.

Rebecca puso la mano derecha abierta sobre la puerta de la habitación de Grace.

Fue como si la acariciara a ella.

Casi cinco años con Leo muerto, y había sido incapaz de ir a su tumba.

No podía.

Incluso ver el pequeño cementerio de lejos le hacía daño.

En cambio, Grace iba cada semana.

A limpiar.

Pero también a estar con él.

Sí, el chico con el que acababa de pelearse debía de haberla enfadado bien.

Grace los llamaba «hormigas».

Cada año, el pueblo entero se volcaba en un homenaje más o menos espontáneo al llegar el aniversario de la muerte de su residente más selecto, el que les había puesto en el mapa. Algunos no olvidaban que la prosperidad de sus negocios se debía a las asiduas visitas de los fans a la tumba. Otros, simplemente, le respetaban y se sentían orgullosos de él. Año tras año, y pronto serían cinco. Una fecha señalada, como todos los múltiplos de cinco. Se hablaba ya de un homenaje mayor, tal vez de un concierto impulsado por amigos o conocidos. Un gran acontecimiento.

¿Qué haría ella?

¿Apartarse, negarse a formar parte del circo, dejar sola a Grace como única representante familiar?

Y Grace lo haría, sí, claro, pero ¿a qué precio?

¿Al de someterse más y más al omnipresente legado de Leo Calvert?

A veces, el aire se le hacía irrespirable.

Rebecca regresó en silencio a su estudio. Iba descalza, como siempre, igual que una gata salvaje. Le encantaba caminar así. Leo siempre decía que tenía los pies más bonitos que jamás hubiese visto. Pies bonitos y manos sucias, como si en lugar de utilizar pinceles usara los dedos. También llevaba manchada la camisa y los pantalones con peto. El cabello, del color del trigo, lo llevaba recogido en una coleta. Lo tenía áspero e hirsuto. Grace había heredado el de su padre.

Y no solo el cabello.

Se sentó en el taburete, frente al lienzo que tenía a medias, pero no encontró las fuerzas para seguir pintando. Al otro lado de la ventana la vida brillaba con toda su inusitada intensidad preestival. Había mariposas por todas partes. Allí no hacía falta cuidar jardines ni perder el tiempo con parterres de flores. Lo exuberante de la naturaleza cumplía con creces ese papel.

El silencio, en ocasiones, era muy ruidoso.

—Leo... —susurró.

Para el mundo entero, formaba parte de una leyenda.

Para ella, era todo lo contrario.

A veces quería ir a la tumba y golpearla.

Preguntarle por qué.

Dos discos, ningún éxito, solo el minoritario culto que, tras su muerte, se había disparado en una creciente espiral hasta convertirse en un monstruo devorador. Un monstruo enorme, de dimensiones desconocidas.

El mundo se había vuelto loco.

Y ellas, solas, se habían quedado allí, en el ojo del huracán.

Demasiado.

Demasiado para sí misma, pero para Grace...

Además, con tantas preguntas sin respuesta...

Rebecca hizo ademán de ir a coger el pincel. No pudo. La mano cayó flácida, sin fuerza, junto al cuerpo. Volvió a mirar por la ventana y le pareció que la vida, en lugar de guiñarle un ojo e invitarla, lo que hacía era burlarse de ella.

La pintora fracasada, viuda del héroe caído.

Estandarte de una herencia que jamás hubiera deseado.

CAPÍTULO 5Las flores del camino

Tampoco faltaban flores en el puente.

En el mismo lugar por el que su padre se había despeñado.

Flores y más flores, que a veces el viento se encargaba de dispersar, llenando el camino de lágrimas secas o las aguas del río de pétalos que navegaban como barcas de colores hacia el mar. Y cuando no hacía viento, como ahora, como casi siempre, se quedaban allí, amontonadas en la barandilla de madera reconstruida años atrás, marchitándose con monótona languidez, produciendo un efecto contrario al deseado: el del paso del tiempo hacia el ocaso.

No había nada más triste que un montón de flores mustias.

Grace no se detenía nunca en el puente.

No tocaba aquellas flores.

La tumba sí. En ella descansaba él. Pero el puente...

Lo malo era que, para ir al pueblo, ese era el único camino.

No había otro.

Al llegar a la curva final, bajo los árboles que la apretaban, hizo lo de siempre: sujetó el manillar de la bicicleta con firmeza, miró al frente y pedaleó con renovado brío al enfilar la recta por encima de la tierra hasta desembocar en la estructura de madera. La senda no estaba asfaltada, era resbaladiza con lluvias y polvorienta en seco. El puente no tenía más de una docena de metros y se arqueaba hacia arriba por el centro. La bicicleta se comportó con la habitual docilidad, ascendió y descendió por encima de las traviesas perpendiculares al sentido de la marcha, con las flores a la derecha de su curso.

Solo entonces respiraba Grace.

Soltaba el aire retenido en los pulmones y pedaleaba con más fuerza una vez en tierra firme, con el pueblo a poco más de dos kilómetros de allí.