Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

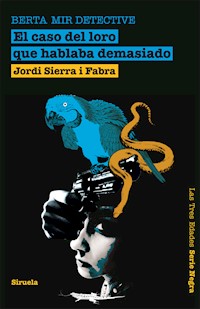

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Las Tres Edades / Serie Negra

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Con esta trepidante novela, Jordi Sierra i Fabra nos presenta a Berta Mir, que probablemente se convertirá en la detective más seguida por todos los jóvenes. «Auténtico fenómeno, Jordi Sierra i Fabra es el autor más leído por los adolescentes porque conecta con ellos, con la mentalidad de esta edad de grandes dudas y de grandes cambios, la edad de la rabia o de la rebeldía.»La Vanguardia La vida cambia para Berta Mir con dieciocho años recién cumplidos. Su padre, detective de profesión, sufre un accidente que resulta ser un intento de asesinato. ¿Quién querría asesinar a su padre, y por qué? Luchando contra el tiempo, Berta deberá resolver, con su ingenio y su valor, los tres casos en los que trabajaba su padre antes de que el asesino vuelva a intentarlo. Tres casos tras los cuales se esconde el culpable: ¿una mujer que engaña a su marido?, ¿un chico al que su padre hace seguir para evitar que tome drogas? o ¿una muchacha desaparecida, que se ha escapado de casa con su novio?El caso del falso accidente es la primera novela de Berta Mir, una chica que tendrá que tratar con criminales mientras sigue con sus amigos, sus amores, su grupo, tocando el bajo y cantando. Todo eso que forma parte de la complicada vida de una joven de dieciocho años.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 267

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

El caso del falso accidente

Gracias a los distintos médicos o amigos que han colaborado en la realización de esta novela, Jaume Comas, Joan Pau Marco, Raquel Compta y Patricia Bascuñana.

1

La sala de espera de un hospital es un espacio amargo.

Fría por su decoración, paredes vacías, sillas de plástico que parecen albergar las penas de todos los que han pasado por ellas, atmósfera cortada con el dolor, ventanas que dan a un mundo que, de pronto, parece irreal. Caliente por la angustia, la energía de los que aguardan, la tensión envuelta en largos silencios o breves desgarros de llanto, la ansiedad que quema como el miedo. Cuando está vacía y sólo estás tú, te oprime, te aplasta, te convierte en parte de esa nada que diluye el tiempo. Cuando ese espacio se comparte con otras personas, la zozobra, las miradas están cargadas de dudas y resentimientos. ¿Vivirá mi padre? ¿Morirá tu madre? ¿Le quedarán secuelas del accidente a mi hijo? ¿Perderá esa pierna tu hija? ¿Qué posibilidades hay de que todos los que esperan suspiren de alivio tras la aparición del médico con las primeras noticias?

Alguien tiene que morir. Alguien tiene que vivir.

En la sala de espera de un hospital es inevitable pensar en algún momento que la vida, a veces, es una mierda.

Y ese momento es muy largo.

Llevábamos allí... ¿dos, tres horas?

Una maldita eternidad.

Nos habíamos quedado solas. El último gemido de angustia y el último abrazo de alivio formaban parte del pasado. Unos padres pendientes de un hijo que había creído que la noche era su amiga y aliada, y unas mujeres enlutadas que le dieron gracias a Dios porque su hermana seguiría con ellas, habían sido nuestra compañía final.

Miré a mi abuela y la vi muy seria.

Los ojos hundidos en la siniestra blancura de la pared de enfrente.

Casi me sentí en la obligación de decir algo.

–Todo irá bien.

Mi abuela, mujer de casta, orgullosa, recia, no me respondió.

Así que me levanté, fui hacia la puerta de la sala y deslicé una inquieta mirada en dirección al pasillo por el que, tarde o temprano, debía aparecer el médico que nos informara de la situación.

Ahí, en alguna parte, jugando con la muerte, estaba él.

Mi padre.

Nunca pensé que podría morirse. No sé, quizá sea por la edad, mi edad, pero no había pensado en la muerte hasta ese momento. Me refiero a la muerte como parte de mi vida. Papá y su buena salud. Papá y su buen humor. Papá y su innata valentía. Papá y su ánimo. Papá y su eterno buen rollo.

Así era siempre.

Y de pronto estábamos allí, con un sol espléndido presidiendo un hermoso día al otro lado de las ventanas y el mismo mundo de siempre dando vueltas aunque nosotras nos hubiéramos detenido.

Tan extraño.

Volví al lado de mi abuela y examiné su apariencia de estatua humana erguida con la dignidad de un tótem milenario en medio de aquella especie de antesala del infierno.

Mi padre era su único hijo.

Si moría nos quedábamos solas.

¿Quién cuidaría de quién?

–¿Has comido algo? –preguntó de pronto.

–No.

–Pues deberías.

–Abuela...

–Fuera hay una máquina. Aunque sea un bollo o una bolsa de cualquier porquería. Mejor tener algo en el estómago.

–¿Y tú?

–Yo no tengo hambre.

–Pues vaya.

–Es distinto. Tú estás creciendo. Yo no.

–No veo por qué ha de ser distinto.

Hablábamos por hablar. Hizo un gesto adusto que significaba que no quería discutir más.

Salvo pequeños encontronazos por cómo iba vestida o por las libertades que decía que me tomaba, especialmente en los horarios de mis entradas y salidas de casa, nunca nos peleábamos. Yo la quería. Y ella a mí. Tres generaciones viviendo juntos: ella, papá y yo.

Había que poner mucho de cada parte para convivir.

Cerré los ojos y apoyé la cabeza en la pared.

Un minuto.

O cinco.

O diez.

Por ello no me di cuenta de la ansiada aparición del médico hasta que mi abuela me tocó el brazo mientras se ponía de pie.

Era un hombre alto, fornido. Me fijé en sus manos porque eran grandes. Una supone que los médicos tienen las manos delgadas, con dedos largos, para poder operar mejor. Lucía una espléndida y brillante calva, y en sus ojos se apreciaba que llevaba horas peleando por salvar la vida de un desconocido que el destino había llevado a su mesa de operaciones. Intenté penetrar en sus pupilas antes de que hablara pero no lo conseguí. Me encontré con un muro hermético.

Un muro que se abrió con sus primeras palabras.

Su voz era amable.

–Está vivo –nos dijo de entrada, un segundo antes de enfriarnos de nuevo–. Pero hay que esperar entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas para ver cómo evoluciona. Ha perdido mucha sangre y sus lesiones, por desgracia, son importantes, ¿comprenden?

La abuela asintió.

–¿Tan grave está? –pregunté yo tragando saliva.

–Sí –admitió el hombre sin ambages–. El accidente ha debido de ser... –no encontró la palabra adecuada para expresarlo–. Tampoco sabemos cuánto tiempo ha transcurrido hasta el momento en que lo encontraron. Todo eso ha complicado las cosas y ha actuado en su contra. Cuando llegó al hospital nuestro pronóstico no era muy optimista, aun así...

–Nos han dicho que la parte inferior de su cuerpo estaba... –me quedé a medias, sin poder acabar la frase.

–Escuchen –el médico se armó de valor–. No quiero mentirles ni darles falsas esperanzas. Es mejor que sepan la verdad desde el principio –y acabó soltándolo–: Deberán enfrentarse a un hecho, y es que si logramos salvarle la vida no volverá a andar nunca más. Y eso no es todo.

Alguien, o algo, me sacudió.

Sujeté a la abuela, aunque en el fondo lo que hice fue apoyarme en ella para no caer.

–¿Qué... más hay? –balbucí.

–Las lesiones en la cabeza –concluyó su diagnóstico preliminar–. Hablamos de una lesión medular que afecta a la parte inferior de su cuerpo. Pero en las próximas horas habrá que determinar otros daños... cerebrales. Es un hombre fuerte, eso le ha salvado la vida, pero el traumatismo craneoencefálico ha sido tremendo y las esperanzas son mínimas. Es posible que viva pero no sabemos cómo lo hará desde ahora.

–¿Mi padre será... un vegetal?

Ya no quiso avanzarnos nada más.

–Vamos a esperar esas veinticuatro o cuarenta y ocho horas, ¿de acuerdo?

La abuela no había dicho nada. Oír y callar.

Tampoco lo hizo esta vez.

Yo frené las lágrimas al borde de los ojos, aunque sabía que en cuanto el médico nos volviera a dejar solas estallaría.

Aquel vértigo...

Aquella sensación de irrealidad...

–¿Podemos verle?

–No –fue categórico–. Está entubado y sedado en la UVI. Pasado el tiempo que les he dicho veremos qué nos dice el TAC, y al quitarle la sedación habrá que ver cómo reacciona.

–¿Entonces qué hacemos?

–¿Quieren un consejo? –nos dijo el hombre cambiando el tono de su voz–. Váyanse a casa –puso una mano con delicadeza sobre las de mi abuela, unidas sobre su vientre–. Ahora no pueden verle, y necesitan descansar para lo que les espera. Aquí no hacen nada. Su hijo, su padre –me miró a mí–, está en buenas manos. Váyanse a casa y descansen, ¿de acuerdo?

2

Por su trabajo, papá solía pasar algunas noches fuera de casa. Con mi abuela moviéndose siempre como una sombra, como si en lugar de caminar flotara, yo me había convertido en una experta en interpretar silencios. Cada hora tenía el suyo. No era igual el de la mañana que el de mediodía, y aún menos los de la tarde o el anochecer, sobre todo los del anochecer, porque la abuela aborrecía la televisión y su universo de pasiones ficticias. A veces no me atrevía a poner la música muy alta y optaba por los auriculares, aunque nunca se quejó.

La única que se quejaba era mamá.

Que papá entrase por la puerta de modo inesperado, casi siempre gritando con su tono jovial, era lo más normal. Por eso al llegar a casa el efecto fue sobrecogedor.

Papá no iba a volver..., por lo menos como antes.

El silencio sería eterno.

–Voy a prepararte algo –dijo la abuela.

–No...

No me hizo ni caso, ni yo insistí. Era incapaz de tragar nada. Daría tres bocados a lo que fuera y después...

Me pregunté si ella se desmoronaría al quedarse a solas.

Como hice yo.

Al entrar en mi habitación se me cayó el mundo encima.

Me vi reflejada en el espejo frente al cual había bailado tantas y tantas horas siendo niña, me abracé a mí misma y descargué toda la tensión que me había sobrecogido desde que la llamada del hospital nos hizo salir corriendo.

De eso hacía ya una eternidad.

Dejé que las lágrimas fluyeran sin tratar de retenerlas, y continué quieta, de pie en medio de la habitación, aplastada por los sentimientos que se desbordaban en mi cuerpo.

La danza de las palabras me asaeteó la mente.

«Parálisis», «Traumatismo craneoencefálico», «Vegetal»...

Creía que podría llorar a gusto, aislarme durante unos segundos, pero no fue así. La voz de la abuela me llegó procedente del pasillo, al otro lado de mi puerta, aunque ni la golpeó con los nudillos ni trató de abrirla.

–Berta, llama a tu madre.

Apreté las mandíbulas.

–¿Berta?

–Sí, abuela.

Me conocía demasiado bien. Sabía que ese «Sí, abuela» era sólo una forma de quitármela de encima o de decirle «Vale, pero paso».

Esta vez sí abrió la puerta, sin llamar.

–Telefonéala.

Sostuve su mirada. No había encendido la luz, así que nos envolvía la penumbra. En sus ojos vi determinación, carácter. En los míos debió de ver de todo menos resignación, y mucho menos obediencia.

–Tiene que saberlo –insistió.

–¿Por qué? –me decidí a la lucha.

–Porque es tu madre.

–Pero ya no es su mujer.

–Berta –su tono fue paciente, no doloroso–, estamos solas. No hay más familia. Lo quieras o no, es tu madre, y siempre lo será. Tienes que llamarla y decírselo. Lo que ella haga ya es cosa suya.

–¿Y por qué...?

–¿Tengo que repetírtelo?

–¡A ella no le importa! ¡Si muere puede que incluso se alegre!

–No digas eso.

–¡Es la verdad!

–Veinte años no se olvidan de golpe.

–¡Parece mentira que papá sea tu hijo! ¿Y el daño que nos hizo cuando nos dejó?

–Ya hablamos de eso. Y dijimos todo lo que había que decir. Esto es distinto. No tiene nada que ver. Entonces pasó lo que pasó y punto. Ahora se trata de algo más.

–Llámala tú –me crucé de brazos.

–Berta, ¿es que no lo entiendes? –cedió un poco en su inflexible sensación de fuerza y dureza–. Tarde o temprano te darás cuenta de que una hija necesita a su madre. Yo no estaré siempre aquí.

–Tú vivirás cien años.

–Perfecto, pero seguirás necesitándola. Quizá hasta llegues a entenderla.

–¡Abuela! –no podía creer lo que estaba oyendo.

–Por favor... –su gesto de cansancio se hizo más expresivo.

Llegó casi al límite.

–Está bien –me rendí.

–Hoy.

–Sí.

–Ahora.

–¡Vale!

Una última mirada.

Después me volvió a dejar sola.

Solté todo el aire retenido en mis pulmones y algo más. Rabia, frustración, impotencia...

Saqué el móvil del bolsillo de mis vaqueros, me senté en la cama incapaz de permanecer más tiempo de pie, y menos ante lo que se me avecinaba, y me sobresalté porque, inesperadamente, el aparato se puso a zumbar en ese instante.

Leí el nombre en la pantalla.

Marcos.

Por un momento me sentí tentada de no responder, de dejar que sonase. Pero tan sólo fue un momento. ¿De qué huía? A fin de cuentas estaban esperándome y debía de extrañarles que no diera señales de vida. Habíamos dicho que, por el bien común, no faltaríamos a los ensayos.

Así que descolgué antes de que saltase el buzón de voz.

–Hola, Marcos.

–¿Dónde estás? –me preguntó el guitarra de nuestro grupo sin mediar salutación alguna.

–En casa.

–¡Joder, Berta!

–Espera, es... –se me hizo un nudo en la garganta–. Se trata de... mi padre...

–¿Qué le pasa a tu padre? –notó mi desasosiego.

Yo tragué saliva, para intentar bajar la bola que crecía en mi garganta.

Se lo dije de corrido.

–Ha sufrido un accidente esta noche. Su coche se ha salido de la carretera, en la Rabassada. No le han encontrado hasta esta mañana y han estado todo el día interviniéndole. Yo... vengo del hospital.

–Pero ¿está bien?

Tuve que morderme el labio inferior.

Era la primera vez que lo decía en voz alta.

–¿Berta?

–No, no está bien –gemí–. Hablan de parálisis permanente, y de quedarse en...

Ahora el silencio al otro lado fue abismal.

Conseguí serenarme un poco.

–Marcos...

–Tranquila –suspiró mi compañero–. Se lo diré a los demás.

–No sé cuándo...

–Ensayaremos sin ti, no te agobies. Esto es... demasiado gordo. Joder...

–Ya pasaré.

–Vale.

No había mucho más que decir. Por teléfono Marcos parecía tan deseoso de arriar velas como yo de cortar.

Los dos lo hicimos casi al unísono.

–Chao.

–Cuídate.

Me quedé con el móvil en la mano.

De pronto era una puerta abierta hacia el Más Allá.

Porque para mí, mi madre formaba parte de él.

–Maldita sea, abuela... –musité.

Y lentamente, despacio, marqué aquellos nueve números que hacía tanto, tanto tiempo no pulsaba y que, en algunos momentos, había estado segura de no volver a marcar jamás.

3

Por la mañana, en el hospital, nada había cambiado.

Entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas.

Tiempo.

El médico que le había operado no estaba allí, o quizá estuviese tratando de salvar otras vidas. Nos atendió otro, que leyó atentamente los informes, estudió los datos y examinó personalmente a papá antes de emitir su veredicto: todo seguía igual y había que esperar.

–No ha empeorado, lo cual es buena señal. Pero tampoco ha mejorado –nos dijo–. Sea como sea, sus constantes se mantienen.

Pudimos verle.

Dios...

Era mi padre, sí, pero apenas lo reconocía. Por un lado las vendas, cubriéndole casi toda la cabeza y la parte del cuerpo que pudimos ver. Por otro, las huellas visibles del accidente: hematomas violáceos en las zonas que no estaban vendadas y protuberancias y bultos que sobresalían en su piel, como si dentro de su cuerpo se hubiese desencadenado una explosión y los huesos no se hubieran recompuesto del todo. Estaba entubado y con las piernas levantadas, ambas rotas. El sinfín de aparatos a los que estaba conectado marcaban sus constantes vitales. Lo había visto en muchas películas, pero la realidad, como siempre, superaba a la ficción. Ahí la diferencia entre la vida y la muerte era real.

La abuela se sentó a su lado, le cogió la mano y ya no se la soltó.

Yo acompañé al médico al pasillo, por si quería decirme algo, pero no lo hizo, no había nada que añadir que la abuela no pudiera escuchar. A unos metros se hallaba el mostrador de las enfermeras, desde donde atendían aquella planta controlando a los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. Allí no podíamos quedarnos mucho rato, y la idea de volver a la sala de espera...

Me fijé en el hombre que hablaba con la enfermera de detrás del mostrador.

Alto, con traje, camisa y corbata, elegante, muy correcto, unos treinta y pocos años, bien peinado, nariz grande, ojos penetrantes, manos cuidadas.

El hombre dijo algo y la chica me señaló a mí.

No lo esperaba, así que, cuando se me plantó delante, tardé un poco en reaccionar.

–¿Berta Mir?

–Sí.

Me puso una tarjeta en la mano. No tuve que leerla.

–Inspector Sanllehí, Alfredo Sanllehí –su voz era tan agradable como amable–. ¿Podemos hablar unos minutos?

El accidente.

Imaginé que era por él, aunque no entendía que un inspector de policía...

–Sí, claro... –vacilé mientras me guardaba la tarjeta en el bolsillo trasero del pantalón.

Él tomó la iniciativa. Puso una mano en mi brazo, con delicadeza, sin tirar ni tratar de arrastrarme, y con la otra abrió un camino imaginario por el pasillo hacia la inevitable sala de espera.

–Por favor...

Era muy educado. Mientras caminábamos sentí un poco la opresión del momento. De pronto imaginé que un accidente como el de papá conllevaría no poco papeleo y problemas, el seguro, el coche declarado siniestro total, cualquier tema vinculado con la Seguridad Social...

La sala de espera estaba vacía.

Alfredo Sanllehí señaló uno de los asientos. Le obedecí. Era el primer policía que veía en mi vida, porque, pese al trabajo de papá, ni siquiera él los frecuentaba demasiado. Se sentó enfrente de mí para poder estar cara a cara. De cerca era aún más atractivo, mandíbula recta, ojos claros. Noté que él también me estudiaba.

Fui la primera en hablar.

–¿Investiga el accidente?

–Sí.

–¿Por qué?

–¿Qué tal si hago yo las preguntas? –su sonrisa fue tenue, comedida, profesional.

–Perdone.

–No importa –dijo con suavidad–. Ante todo permítame decirle que siento lo sucedido y que comprendo lo que debe de estar pasando.

Me resultaba extraño que me tratara de usted.

Nadie lo hacía.

–Gracias.

–Bien –unió sus dos manos antes de atravesarme de nuevo con su mirada y preguntar–: ¿Su padre es detective?

–Sí.

–¿Detective privado?

–Con licencia, sí. Toda la vida se ha dedicado a eso. ¿Por qué?

–¿Sabe qué estaba investigando?

–No –alcé las cejas–. Siempre ha trabajado solo. Ni siquiera tiene secretaria. El negocio tampoco da para muchos alardes.

–Entiendo –consideró mis palabras.

–Oiga, ¿qué tiene que ver esto con su accidente?

Volvió a mirarme de aquella forma tan directa, a los ojos, fría y profesional.

Entonces lo supe.

Vi algo intangible, doloroso y cauto a la vez.

–No soy una niña –le advertí frente a su momentáneo silencio.

–Aún estamos investigando –manifestó–, pero Tráfico nos ha hecho unas apreciaciones al investigar el coche de su padre.

–¿Qué clase de apreciaciones?

–Pudo no ser un accidente –dijo con absoluta naturalidad.

A mí se me inundaron las mejillas de fuego.

–¿Qué?

–Hay indicios de que otro coche le impactó, primero por detrás, para desequilibrarle, y luego de lado, para empujarle fuera de la carretera y provocar que se despeñase.

Tuve que apoyar la espalda en el asiento de plástico.

–¿Se encuentra bien? –se preocupó el policía.

–No –fui sincera.

–¿Quiere...? –hizo ademán de levantarse para ir a buscar a una enfermera.

–No, siga –le pedí.

–Verá, señorita Mir, que un coche tenga huellas de un golpe por detrás no significa nada. La mayoría los tienen. Pero que muestre restos de la misma pintura y un segundo golpe en uno de los lados... El vehículo de su padre estaba muy limpio y cuidado.

–Es uno de sus caprichos. No soporta ni un simple rasguño, así que menos una abolladura. Lo lleva de inmediato al taller si se lo rozan y lo lava en cuanto acumula un poco de polvo. Dice que un coche es el reflejo de su dueño.

–Es lo que se ha deducido después de inspeccionarlo.

–Pero con el accidente habrá quedado...

–Una cosa son los impactos contra los árboles, las piedras o el suelo mientras caía. Otra que haya restos de pintura y dos choques, aunque pequeños, en la carrocería. En la carretera también había huellas, como si su padre hubiera frenado... o hubiese intentado evitar el precipicio. También lo estamos investigando. El hecho de que él sea detective añade cierta incertidumbre que no podemos pasar por alto, ¿entiende?

Lo entendía, por supuesto, y aun así...

–Mi padre ni siquiera lleva pistola. Sus casos siempre han sido triviales.

Dejé de hablar y continué sintiendo sus ojos en mi mente.

Como si además de contarme todo aquello me examinara e inspeccionara.

Me sentía tan aturdida que ni le hice caso.

–¿Le cuenta cosas de su trabajo? –preguntó.

–No.

–¿Nada?

–No, nunca.

–¿Y usted no le pregunta?

–No, tampoco.

–Supongo que los hijos no hacen preguntas a sus padres.

Me sonó a crítica y eso hizo que por primera vez me revolviera inquieta en mi asiento.

–¿A qué se dedica?

–Toco en un grupo –me pareció demasiado, un tanto excesivo, así que le aclaré–: Bueno, estamos ensayando. Llevamos muy poco juntos. No tengo trabajo desde que terminé el bachillerato.

–¿Es mayor de edad?

–Cumplí los dieciocho hace tres meses.

–¿Y su madre?

–Con su nueva pareja. Mis padres se separaron hace un año. Vivo con él y con mi abuela –reaccioné de pronto–. ¿Para qué quiere saber todo esto? ¿Me está interrogando?

–Por favor...

–Si alguien intentó matar a mi padre, investíguelo. Yo no sé nada.

–¿Dónde trabaja su padre?

–En su despacho. Es un estudio pequeño.Allí atiende a los clientes.

–¿No le ayuda nadie?

–No, ya se lo he dicho.

–¿Trabaja solo?

–Sí.

–¿Tiene llaves?

–Sí, en casa.

–¿Podríamos...?

Alcé de nuevo las cejas.

No parecía un tipo fácil de contentar ni esquivar. Iba a lo suyo. Era agradable pero firme, no vacilaba, su manera de hablar, de hacer preguntas, resultaba casi hipnótica, al menos para mí en el estado catatónico en que me hallaba.

–¿En serio sospecha que alguien...?

–Si hay indicios, hemos de investigar.

–Mi padre sólo sigue a gente. Se pasa casi todo el tiempo esperando y siguiendo a personas, sobre todo maridos o esposas supuestamente infieles, algún presunto ladrón... Esto no es Nueva York.

–Tampoco hay ya gángsteres con metralletas. Para eso están los políticos y la corrupción, lo sé, pero...

No tenía escapatoria.

Y cuanto antes me lo quitara de encima, mejor.

–De acuerdo –me rendí–. Vamos.

4

Lo del «despacho de mi padre» era un eufemismo.

El edificio, en Madrazo con Vía Augusta, era extremadamente estrecho, y los estudios no eran más que habitáculos de apenas treinta metros cuadrados. Suficientes para una oficina, una salita, un lavabo y un armario. No tenía cocina, así que no se podía utilizar como vivienda. Yo había estado pocas veces arriba, casi siempre por casualidad y sobre todo cuando era más pequeña y acompañaba a mi padre si venía a buscarme a la escuela. Ni siquiera contaba con un conserje o vigilante. Cada despacho o estudio se responsabilizaba de su seguridad.

Pasamos por casa. Alfredo Sanllehí se quedó abajo mientras yo subía a por el duplicado de las llaves que mi padre guardaba en su otro despacho, la habitación que mi madre había intentado convertir en vestidor y nunca lo consiguió. Papá le decía que para qué quería ella un vestidor. Mamá y sus delirios de grandeza.

Bueno, ahora tenía su vestidor.

Y ropa con que llenarlo.

Conseguí subir y bajar sin que Pilar, la portera, me viera y me asaltara a preguntas. Buena mujer, pero chismosa. La mayoría de porteras o conserjes quieren saberlo todo de sus vecinos, y eso debe de provocar bastante ansiedad. Es probable que Pilar llevase ahí tanto tiempo como el edificio, y ya era viejo. Estaba totalmente integrada en el vestíbulo y en la escalera; era el pulso de la casa.

Mi compañero, más silencioso durante el trayecto, pendiente del tráfico y de mis indicaciones, dejó en la acera de Madrazo su coche oficial, aunque sin distintivos policiales, a unos cinco metros de la esquina con Vía Augusta, sin tener en cuenta que a menos de otros diez metros un policía de tráfico le miraba pasmado por la osadía. Cuando el uniformado se acercó, el inspector le mostró la placa y eso fue todo. La cuadratura del círculo en versión oficial. Hasta le saludó con cierta marcialidad.

Yo le miré con un poco más de respeto.

El despacho estaba en el entresuelo, así que subimos a pie el corto tramo de escalera. La plaquita, dorada, un poco anticuada, decía simplemente: «Cristóbal Mir. Detective privado». Abrí la puerta con cierta aprensión, porque era la primera vez que estaba allí yo sola, y una vez dentro percibí el silencio.

Un silencio opresor.

Los fantasmas no hacen ruido.

Al otro lado de la salita de espera, con un sofá y una mesita llena de revistas, la puerta y la ventana que daban al patio estaban abiertas. Algunos papeles habían caído al suelo a causa de la corriente. Alfredo Sanllehí se acercó a la ventana mientras yo los recogía y los dejaba sobre la mesa.

–¿Suele dejarlo abierto?

–No lo sé.

Asomó la cabeza por el patio, miró las paredes, no muy altas. Luego se volvió y estudió el conjunto, ciertamente impersonal.

Nunca me había dado cuenta de ello hasta ese momento.

Encima de una mesa mi padre tenía algunos informes, el ordenador a un lado y el teléfono al otro, un archivador metálico a la derecha y una estantería con libros y fotografías. Dos sillas y su butaquita forrada completaban la decoración. Las fotografías eran curiosas. Una con Pep Guardiola, el entrenador del Barça; otra con el presidente de la Generalitat, y una más con Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura. El resto eran con familiares, algunas suyas, la mayoría con mi madre.

Alfredo Sanllehí les echó una ojeada rápida.

Ningún comentario.

A continuación examinó el cuarto de baño y el armario por simple rutina. Debía de buscar algo concreto, porque no se detuvo mucho en ellos.

Se paró frente al archivador.

–Mi padre guarda ahí los casos ya concluidos y resueltos –le indiqué–. Hace una copia del informe que entrega al cliente y la guarda junto con las fotografías, si las hay, salvo que quien le contrata le exija hasta los negativos, que es lo más frecuente –suspiré–. Imagino que la gente es desconfiada por naturaleza y le teme a los chantajes. Si son fotos comprometidas...

Abrió el archivador, cogió una de las carpetas al azar y le echó un vistazo. Luego la dejó en su lugar.

–¿Y los casos en los que estaba trabajando?

–En el ordenador.

–¿Sabe su clave de acceso?

–¿Mi padre una clave? –supongo que mi tono debió de resultarle demasiado irrespetuoso–. Era la persona más confiada del mundo.

–¿Puedo...?

–Adelante –me aparté.

Se sentó en el sillón acolchado de papá. Tenía la piel ya muy gastada y la forma de su cuerpo, tanto en la base como en el respaldo. Encendió el ordenador y por primera vez me pregunté si hacía bien dejando que tocase todo aquello. Por muy inspector de policía que fuese, y por mucho que investigase un posible delito, era un extraño.

Claro que la simple idea de que alguien hubiera podido atentar contra papá me resultaba irreal.

Mi padre nunca había tenido un gran caso.

A veces suspiraba y soñaba en voz alta. Decía que algún día...

Su gran caso.

Mientras la pantalla del ordenador se iluminaba, tomó algunos de los informes que había encima de la mesa. Una ojeada le bastó para descartarlos. Era rápido, profesional. Quizá incluso frío. Me situé a su lado, ligeramente inclinada hacia delante, para ver lo que aparecía en la pantalla. El fondo de pantalla, una fotografía en la que aparecíamos los tres, papá, mamá y yo, hacía unos tres años, llenó nuestro pequeño horizonte. Una punzada me atravesó la mente. Sonreíamos. Sonreíamos felices y despreocupados, como si el tiempo ya no fuera a correr más y nos hubiera atrapado en ese paraíso momentáneo. Alfredo Sanllehí no se paró a mirarla. Tampoco me dijo nada. Movió el ratón hacia el ángulo superior derecho y activó el disco duro del Apple. Una pantalla blanca llena de carpetas y archivos sustituyó a la foto de familia.

Ficheros con nombres corrientes.

«Administración», «Fotos», «Gestoría», «Varios»...

Durante los siguientes cinco minutos, se dedicó a abrir y cerrar carpetas y archivos. Luego navegamos cinco minutos más por el mundo privado de papá. En la carpeta de fotos lo único que había eran fotos nuestras, las de siempre, las que también tenía en casa. Se abrió un segundo archivo de fotos con decenas de imágenes de mujeres desnudas. Me puse un poco roja, por aquello de la vergüenza ajena y por descubrir aquel secreto de mi padre. El inspector siguió su recorrido, paciente, buscando lo que, evidentemente, no estaba allí.

Algo que tenía que estar a la vista.

Sus casos.

Aquello en lo que trabajaba actualmente.

–¿Tendría alguna razón para esconderlos en alguna parte?

–No.

Alfredo Sanllehí abrió la papelera.

Vacía.

Luego examinó el registro de carpetas y archivos utilizados.

Eran los que él mismo acababa de abrir.

Eso era todo.

Se echó hacia atrás y no dijo nada. Lo hice yo.

–Alguien ha borrado esos archivos, ¿verdad?

–Sí –se mordió el labio inferior sin dejar de observar la pantalla.

Yo miré la puerta y la ventana de la terraza.

Sentí un estremecimiento.

La posibilidad de que aquello no fuese un accidente cobraba cada vez más fuerza.

Aunque, si fue así... ¿por qué le habían dejado con vida?

¿Le creyeron muerto?

–¿Su padre utilizaba agenda? –paseó una mirada por la mesa y luego abrió el cajón del medio, lleno de cosas de oficina y poco más.

–No lo sé.

Los otros cajones tampoco contenían nada relevante. El policía volvió al ordenador. Con el cursor buscó la barra de aplicaciones por los lados y la encontró en la parte inferior. Activó Internet y fue al historial. Tan borrado como los inexistentes archivos de los casos en los que trabajaba papá.

Hizo un último intento.

Tecleó algunas palabras en el buscador.

«Casos abiertos», «Casos en curso», «Nuevos casos», «Investigaciones»...

Nada.

–¿Tiene otro ordenador en casa?

Salí de mi abstracción.

–Sí –le dije–. Una de las habitaciones la ha utilizado siempre como despacho, lugar de trabajo, estudio... Allí también tiene un ordenador.

–Debería llevármelo –lo apagó–, para que los expertos en informática intenten bucear en el disco duro. Siempre queda algo, un rastro, aunque para vaciar la papelera se utilice el sistema de seguridad. ¿Puedo?

En las películas la policía no hacía nada sin una orden judicial. Claro que eran americanas. Y se suponía que eran los buenos.

–Se lo devolveré –quiso garantizármelo.

–De acuerdo.

Le ayudé a desconectar los cables. No era de los de mesa, sino un portátil, aunque grande. Encontramos la funda en uno de los cajones de la mesa del despacho, que fue lo último que le dio por examinar, de nuevo sin éxito.

Alguien había borrado todo rastro de mi padre en aquellos últimos días.

Tan siniestro que...

–¿Nos vamos?

–Espere –le detuve–. Falta algo más.

–¿Qué es?

–La cámara de fotos. Mi padre utiliza una digital.

–Si no se la han entregado en el hospital con lo que había en sus bolsillos..., porque ¿la llevaba encima?

–¿No estaba en el coche?

–No, y tampoco su teléfono móvil, si es que tiene.

–Claro que tiene.

–Entonces quien le apartó de la carretera no se contentó con eso. Tuvo que aparcar el coche, quizá un poco más abajo, regresar y coger la cámara y su móvil.

Otra pista.

Un indicio aún más claro.

–Creyó que estaba muerto, ¿verdad?

–Sí –fue sincero.

–¿Lo habría... rematado...?

Ya no me contestó. Yo tragué saliva. Las piernas se me doblaron un momento y me sostuve a duras penas apoyándome en la mesa. Sentí una náusea creciente en la boca del estómago, como si, por fin, empezara a reaccionar ante el cúmulo de hechos derivados de aquella tragedia. Alfredo Sanllehí me observó revestido de cautelas.

–¿Está bien?

Era la pregunta más estúpida del mundo. En las películas también se formulaba una docena de veces por sesión. Siempre respondían que sí.

–No.

–¿Quiere tomar algo, o comer algo?

–No –la náusea se acentuó.

El inspector de policía no quiso presionarme.

Fui yo.

–Vamos a casa –me dirigí a la puerta.