Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Las Tres Edades

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

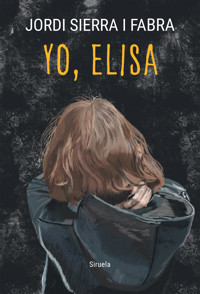

Jordi Sierra i Fabra aborda en esta novela, con empatía y complicidad, las dificultades y los desafíos de la adolescencia, revelando una nueva perspectiva sobre el acoso escolar y la salud mental en los jóvenes. Elisa tiene quince años y muchos complejos. Sufre de sobrepeso, es bajita y no está a gusto ni con su pelo ni con sus labios tan finos; se ve a sí misma fea y desagradable. Hace tiempo que asumió que su vida sería solitaria y sin amigos, que nunca podrá ser como otras chicas del instituto: algunas son más populares que otras, algunas son menos crueles con ella, pero todas son delgadas y siguen un patrón físico que las hace invisibles al acoso que tanto atormenta a Elisa. Un día conoce a Yolanda, una chica que es como a Elisa le gustaría ser: no solo es guapa, alta y delgada, sino extrovertida y libre, incluso temeraria ante el peligro. La amistad con Yolanda, quien oculta un gran secreto, cambiará la vida de Elisa para siempre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 111

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: marzo de 2024

En cubierta: © Ana Zapico, a partir de una fotografía de © martin-dm / iStock / Getty Images

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Jordi Sierra i Fabra, 2024

© Ediciones Siruela, S. A., 2024

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-10183-21-6

Conversión a formato digital: María Belloso

Elisa1

La primera noción que tuve de mi horripilante aspecto debió de llegar a los siete u ocho años. A lo peor antes, a los seis. No lo recuerdo. Mi madre me llevó a una academia de baile, pensando que me gustaría ese rollo del ballet, y el primer día, en el vestuario, cuando vi a las demás niñas como yo, desnudas o en bragas, comprendí que nunca sería como ellas. Salvo una, más ancha que alta, las demás estaban superdelgadas y tenían largas piernas, cabellos preciosos y rostros agradables, por no decir que eran directamente guapas. A la semana le dije a mi madre que no quería volver. Se llevó un disgusto tremendo. ¿Por qué?, me preguntaba. Y yo le daba excusas, que si la música, que si era torpe, que si tal y que si cual. A partir de entonces el espejo se convirtió en mi obsesión y mi enemigo. Mi hermana mayor también. Tiene casi cuatro años más que yo, y es alta, delgada, guapa, con un cabello precioso, un tipo impresionante, le queda bien cualquier cosa que se ponga y no hay chico que no babee con ella. Y eso que está cargada de complejos. ¡Ella! Yo creo que es masoquista. La segunda noción de mi horripilante aspecto llegó ya con nueve años. De eso sí me acuerdo. Había un niño que me gustaba, era simpático, solía hablar con él. Pensaba que teníamos buena relación. Hasta que un día en el patio le oí hablar con otro. ¿Por qué estás siempre con la gorda? Pues porque me da pena. ¡Jo, tú eres tonto! Al menos tócale el culo, ¿no? Y mi amigo va y suelta: me faltarían manos. Eso con nueve años. Mi relación con los chicos creo que acabó aquí. Pensé en concentrarme en las amigas. Pero también salió mal. Intenté no traumarme porque Maribel tuviera el pelo rizado, Ana lacio y sedoso, Berta fuera rubia y Carlota lo llevara ya largo hasta media espalda. Mi pelo ya era ralo, asqueroso, una maraña ingobernable. Cada noche necesitaba y necesito un rastrillo para desenredármelo. Y aunque no hiciera o haga nada, se enredaba y se enreda igual a las pocas horas. No digamos en verano, en la piscina. Las amigas al comienzo estuvieron bien, pero poco a poco se notó que les molestaba. Con once años ya tonteaban. Con doce más que tontear pedían guerra. Yo me aferraba a un sueño: formar parte de algo, sentirme integrada. Y no. Fue el segundo palo el que me hizo convertirme en la solitaria en que me convertí hasta casi los quince. Pero no corramos. Falta un poco de tela por cortar. Maribel, Ana, Carlota y Berta acabaron haciéndome el vacío. La culpa fue de otra integrante del grupo que apareció de pronto al empezar el curso. Era como esas chicas de las películas de Disney. Ya iba maquillada y parecía mayor. Se llamaba Sonia. Sonia hizo que las demás también se maquillaran y pintaran hasta parecer cromos. Yo lo intenté un día, y a pesar de que me di cuenta de que mi aspecto era el de una chica a la que acaban de pasarle un pastel por la cara, le eché valor. Cuando mi madre me vio llegó el primer golpe. ¿Vas a una fiesta de disfraces? No, mamá, es que me he maquillado. Elisa, no digas tonterías. Que sí, mamá. Pareces un espantapájaros. Y en estas que llegó mi padre y sin decirme nada cogió una toalla mojada y me la pasó por la cara. ¿Quieres parecer una puta? ¡Papá, me haces daño! ¡Más te lo hará la vida si no te la tomas en serio! Me acosté llorando y en los días siguientes, cuando las demás acabaron pasando de mí, toqué fondo. A partir de ese momento me quedé sola, apenas hablaba con nadie, iba al colegio, fingía estudiar y poco más. No tardaron en llamar de la dirección a mis padres para decirles lo típico: es que con su potencial no entendemos por qué saca unas notas tan justas. ¿Potencial? ¡Y una mierda! No se tiene potencial con el pelo de estropajo, el cuerpo rechoncho, sin cintura, las patas cortas, los dedos como morcillas, los pómulos redondos y los labios finos como si en lugar de boca tuviera un corte horizontal en mitad de la cara. Pero eso fue solo el principio. Llegó el cambio. ¿A mejor? A peor. Sabía que con el tiempo mis tetas serían enormes. Solo tenía pezones, como dos enormes granos, y ya iba con las libretas y los libros contra mi pecho para aplastarlos. Luego me los vendé para apretarlos al máximo. Pero la naturaleza es cruel. Crecían y crecían como bolas. Vale, ya únicamente faltaba la guinda. El peor día de mi vida, hasta entonces, llegó a los trece años. Estaba en clase de lengua y de pronto sentí una punzada extraña en el vientre. Al momento noté que me mojaba, como si me acabase de orinar encima. Para postre iba con falda. Con pantalón aún lo hubiera podido disimular un poco, pero con falda… imposible. Me llevé una mano a la entrepierna y cuando me miré los dedos vi la sangre. No soy idiota. Sabía que era la regla. Pero… ¿en clase? ¿En serio? ¿No podía ser en casa, a solas, o duchándome, como en las películas? Pues no. Y para más horror, en ese instante va la profesora y me pregunta no sé qué. Yo ni sabía de qué hablaba. La miré atónita. ¿No me has oído, Elisa? Sí, señora. Pues bien. Es que no sé… ¿No sabes de que estábamos hablando, es eso? No. Esto te va a costar un cero. Yo… Y la sangre cayéndome por los muslos. No un poco, no, qué va. Ríos de sangre. ¿Es lógico? ¡Ni hablar! Pues allí estaba yo con todo ese rollo. No sabía qué hacer. Faltaban quince minutos para que acabara la clase. Estaba atrapada, a punto de sufrir la mayor humillación. De pronto un chico, el que estaba a mi lado riéndose por lo bajo, va y lo suelta: ¡Está meando sangre! Aquí ya no pude más, me levanté de mi lugar y, sin pedir permiso, me puse a correr con la mano apretándome la entrepierna. Salí de clase entre las risas de todos y me fui al lavabo, que no estaba precisamente al lado. Me encerré en un cagadero y me puse a llorar. A los dos minutos apareció la de lengua, que por fin había aterrizado en la realidad. ¿Estás bien, Elisa? ¡No! ¿Qué te pasa! ¡Me ha venido la regla! Ponte un Tampax, ¿no llevas? ¡No, es la primera vez! ¡Oh, cielos! ¡Espera, no te muevas! ¿Qué iba a moverme? Seguí llorando hasta que regresó con la del botiquín. Yo no quería abrir, pero tuve que hacerlo. Me ayudaron a limpiarme y me dieron una compresa. Luego me dejaron ir a casa. Mi madre, al saberlo, me soltó un espectacular: ¡Ya eres una mujer! La miré casi con odio, aunque ni se enteró. ¿Para qué quería ser yo una mujer? Luego llegó mi padre y, muy serio, me apuntó con un dedo y acabó de redondearlo: Ahora cuidado con los chicos, ¿eh? No vayamos a tener un disgusto. ¡Jo, eso con trece años! Y ya, desde aquí, una especie de vértigo alucinante, como si la naturaleza se empeñase en hacer pruebas conmigo. Estos casi dos años siguientes, hasta ahora, han sido como deslizarme hacia abajo por una pendiente lisa, sin lugar al que agarrarse. Una amiga le dijo a mi madre: tu hija debería hacer régimen, ¿no? ¿Mi hija régimen? ¿Qué dices? Mi hija no está gorda, está hermosa. Dijo lo de «hermosa» con un énfasis… La ese le patinó como patina un coche por una autopista con la calzada llena de aceite. Hasta mi hermana, que ya cambiaba de novios como yo de ropa interior, me soltó que yo no estaba gorda, ni era fea, sino que era como la mayoría y muy atractiva aunque no me diese cuenta. ¿Piedad? Ni idea. Es mi hermana y la quiero. Pero claro, para ella es fácil decir lo que dice. Este último año, en clase, había un chico aún más gordito que yo, con las mejillas tan hinchadas que le entrecerraban los ojos. Y a todo el mundo le dio por querer emparejarnos. ¿Qué pasa, que los altos han de ir con los altos, los cromos con los cromos y los rechonchos con los rechonchos? Para postre hice una amiga que al cabo de tres meses me estampó un beso en la boca y me metió la lengua hasta la tráquea. Resultó que estaba enamorada de mí. Me pones, dijo. Yo, a cuadros. No soy lesbiana. Eso no lo sabes. Que sí lo sé. Prueba conmigo y entonces decide. No, no voy a probar. Tú te lo pierdes, mira, y me enseñó el sexo, que parecía un pedazo de la selva amazónica por su densidad y exuberancia. Me eché a llorar como una burra y ahí acabó todo. ¿Sigo? La lista de agravios sería larga y no vale la pena. O sea, que iba a cumplir quince años y creía que la vida me había jugado una mala pasada, que me había tocado todo lo malo, nada de bueno, que no es justo, que al menos habría podido tener algo siquiera normal y no. Soy baja, tenía un pelo asqueroso, mofletes, labios finos, tetas grandes, piernas cortas y me daba la sensación de que no servía para nada.

¿Hace falta que siga?

Sesión primera

—¿Cómo te llamas?

—Ya lo sabe.

—Pero has de decirlo.

—¿Por qué?

—Porque esto se graba, y ha de quedar constancia de que eres tú.

—¿Se graba?

—Sí.

—¿Y por qué se graba?

—Se graban todas las sesiones con los pacientes.

—Vale, pero ¿por qué?

—Para tener constancia de lo que han dicho.

—O sea, que mi voz, lo que diga, va a quedarse aquí para siempre.

—Bueno, para siempre…

—Da igual. Cualquiera puede escucharlo.

—Eso no.

—Ya, como en internet. Todo Dios cree que lo suyo está a salvo, que nadie lo verá, que no hay piratas… y luego pasa lo que pasa.

—Guardo las charlas con mis pacientes bajo llave.

—¡Uy, mira, qué seguridad!

—¿Estás dando largas para no empezar?

(Anotación: la paciente me mira fijamente y hace una pausa tras la cual parece rendirse).

—¿Yo? No.

—Pues anda, dime tu nombre.

—Elisa Martínez Pérez. ¿Se lo deletreo?

—No hace falta.

—Es que como es sueco…

—¿Te gusta bromear o te haces la dura?

(Anotación: la paciente se encoge de hombros y finge fastidio. No está cómoda ni a gusto).

—¿No dicen por ahí que falta sentido del humor?

—¿Quién dice eso?

—No sé. Debo de haberlo leído.

—Sí, es bueno tener sentido del humor, pero siempre en el momento adecuado y en las circunstancias precisas.

—La gente cuenta chistes en los entierros.

—No es el mejor ejemplo.

—Yo creo que sí. Le tienen tanto miedo a la muerte que se lo sacan de encima bromeando mientras a tres pasos está el muerto en su caja.

—¿Has vivido algo así?

—Sí.

—¿Con quien?

—Con mi abuelo.

—¿La gente hacía chistes en el funeral de tu abuelo?

—Recuerdo que salí un momento fuera y ahí estaban todos, como en una cena de empresa pero sin bebidas. Claro, muchos solo se ven de entierro en entierro. Parecía una fiesta, en serio. Nadie lloraba.

—¿Te dolió?

—Sí, supongo.

—¿Querías a tu abuelo?

—Era un tío legal. El mejor.

—¿Hablabas mucho con él?

—Sí. Me contaba cosas, historias… Nunca me cansaba de escucharlo.

—¿De qué murió?

—De viejo.

—¿Una enfermedad?

—No. En la cama. Durmiendo. Él no se habría merecido sufrir.

—Hablábamos de tu sentido del humor.

—Sí, ya.

—¿No crees que la falsa ironía o el cinismo pervierten la idea de lo que es tener sentido del humor?

(Anotación: la paciente frunce el ceño exageradamente).

—Oiga, estoy aquí en contra de mi voluntad, aguantando que me haga preguntas para explorarme el coco. ¿Qué quiere? Siento como si una mano invisible me removiera la mente.

—¿No crees que es por tu bien?

(Anotación: la paciente se exalta).

—¡Y una mierda!

—Tranquilízate.

—No, si yo estoy tranquila. Venga, pregunte.

—¿Qué edad tienes?

—Quince años.

—¿Cómo te definirías a ti misma?

—No tengo ni idea.

—¿Feliz, triste, enfadada, violenta…?

—¿No siente cada persona algo de todo eso según las circunstancias?

—Pero tú, por regla general…

—¿Se ha mirado al espejo?

—¿Yo? Sí.

—¿Y qué ve?

—No entiendo tu pregunta.

—¿Está feliz, contenta, satisfecha de sí misma cuando se mira al espejo?

—Bastante feliz, bastante contenta, bastante satisfecha de mí misma… Es la tónica.

—¿Sabe qué veo yo?

—No. Dímelo.