Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

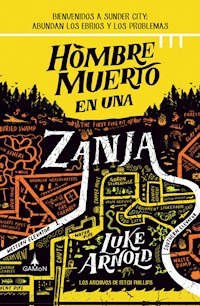

- Herausgeber: Gamon

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Los archivos de Fetch Phillips

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Un ángel aparece muerto en una calle en el centro de Sunder City. Sus alas están emplumadas, enteras y son innegablemente mágicas… pero este mundo ha perdido la magia y no debería ni siquiera tener esas alas. Es evidente que el ángel había llegado volando porque organizó un gran desastre cuando se estrelló contra la acera. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Qué o quién lo derribó? Si Fetch encuentra esas respuestas, ¿podrá lograr que el mundo recupere su magia? Fetch trabajará con nigromantes, genios y misteriosas sociedades secretas. Viajará a través de los bosques más salvajes y los antros más lúgubres. Y se convertirá en un caso que dejará huella en el cuerpo, el alma y el destino de todos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 663

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Traducción: Federico Cristante

“Fetch bien podría ser el detective de una novela de Raymond Chandler o James Ellory. El caso de esta entrega tiene una impresionante trama retorcida y un excelente argumento”.

—Publishers Weekly.

“El mundo de Arnold lo tiene todo, incluida la angustia del ser humano. Es la historia perfecta para los fanáticos de la literatura fantástica: un duro detective privado y un misterio envuelto en el misticismo de Hogwarts, salpicado de polvo de hadas”.

—Library Journal.

Título original: One Foot in the Fade

Edición original: Orbit, un sello de Little, Brown Book Group.

© 2022 Luke Arnold

© 2022 Orbit, un sello de Little, Brown Book Group

© 2023 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2023 Motus Thriller

www.motus-thriller.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-84-18711-87-9

Para Mamá AshleyGranny Nannax

Levántate.

Mierda, levántate, Fetch.

Levanta el culo de la cama y ve a arreglar el mundo, cojones.

Eso es lo que dijiste que harías, ¿no es así? ¿No lo mataste por eso?

Pues ponte a trabajar. Recupera la magia, estúpido desgraciado. ¡Haz algo bueno como dijiste que harías y levanta el culo de la puta cama!

¡Clang!

En la planta baja, algo de metal chocó con metal y el sonido resonó hasta el quinto piso. Era un tazón de peltre golpeando la escalera exterior: el método de Georgio para atraer mi atención sin tener que pagar el precio de una llamada telefónica.

¡Clang!

Me restregué las pesadillas residuales de los ojos, me obligué a levantarme de entre las sábanas e ir hasta la puerta de Ángel. La llave estaba en la cerradura. La giré y salí a la escalera de incendios; aquellas monstruosidades de metal habían sido atornilladas al frente de cada edificio de la calle Principal por cortesía de Niles y Cía. y su rediseño de Sunder City, que abarcaba toda la ciudad.

Día a día, Sunder se veía un poco distinta. No era solo la pintura nueva o los carteles de neón. Ni los caminos pavimentados que se hacían para que pudieran circular los automóviles, cada vez más numerosos, ni los uniformes idénticos que estrangulaban a los obreros roñosos, que parecían fusionarse en una mezcla amorfa de grasa, cerveza y obediencia. Era algo más que las armas de fuego fabricadas en cadena y que colgaban de las caderas de policías, criminales y cualquier persona que pudiera pagarlas.

Su alma había cambiado. Sus olores y sonidos. La forma en que se movía. Ante cada tajada que Niles y Cía. se llevaba de Sunder, se tornaba cada vez más difícil aferrarse a los recuerdos de sus días de gloria llenos de magia.

Bajé la escalera dando pisotones en cada peldaño, a la espera del día en que finalmente los fuera a atravesar.

—¡Fetch! ¡Mira!

El anciano dueño del café esperaba en la calle con su sonrisa siempre presente, su espalda encorvada y una lustrosa placa de metal en sus manos antiquísimas.

—¿Qué sucede, Georgio?

Me entregó el trozo de metal. En la parte delantera estaban grabadas las siguientes palabras:

Fetch Phillips: Hombre a sueldo

¡Recuperando la magia!

Pregunte en el café de Georgio.

Contuve la oleada de suspiros y ojos en blanco que intentó coparme el rostro.

—¿Qué es esto?

—¡Un cartel! Si viene gente en busca de tu ayuda, pero resulta que has salido para investigar y tener aventuras y encontrar pistas, ¡vendrán a verme a mí! ¡Yo recibiré la información que tengan y tú los podrás llamar cuando regreses!

Georgio blandía su sonrisa como una lanza, lo suficientemente puntiaguda para atravesar hasta mi temperamento cabrón. Técnicamente, sus días de gloria como Gorgoramus Ottallus, pacifista y consejero de aventureros rebeldes, habían quedado atrás, pero aún se las arreglaba para ofrecer su considerable sabiduría de antaño por encima de platos de tocino grasiento y huevos cada vez más comestibles. Al principio le había seguido la corriente, pero desde entonces había aprendido a valorar su perspicacia, y me encontraba peligrosamente cerca de contar con él como amigo.

El sobrino de Georgio, Gerome, salió del lugar y me ofreció una taza de café. Un par de sorbos les devolvieron algo de vida a mis ojos y le brindaron un tono más tolerante a mi voz.

—Gracias por el cartel, Georgio. Te agradezco el detalle. Aunque yo habría preferido que no le pusieras los signos de exclamación.

—¡No! ¡De eso se trata! ¡Debe tener entusiasmo! Basta de hablar, hablar, hablar.

Se rio, y yo me tuve que reír también. Georgio se había pasado muchas horas oyéndome quejarme acerca de todo lo que se necesitaba hacer y de lo duro que tendría que trabajar para hacerlo. También me había visto beber en exceso, dormir hasta demasiado tarde y arrastrar los pies por la acera en lugar de correr hacia la acción. Tenía razón. No había tiempo para las excusas. Ya no. Ya no más días perdidos o intentos a medias de cambiar las cosas. Si Hendricks había muerto para que esta ciudad, nuestro mundo sin magia y este completo imbécil tuvieran la oportunidad de convertirse en algo mejor, necesitaba pasarme cada momento de mi tiempo esforzándome por hacerlo realidad.

—Trae un taladro y lo colocamos —le dije.

Atornillamos la placa en la pared de piedra a medio camino entre la puerta giratoria de mi edificio y la entrada al café. Quedaba bien, incluso con los exaltados signos de puntuación.

Georgio, Gerome y yo retrocedimos para admirar el cartel, tomando más café y haciendo todo lo que podíamos por creer que unas pocas palabras grabadas en un trozo de metal podrían marcar la más mínima diferencia.

Pero así fue.

Llevó un tiempo, por supuesto. El cambio no sucede en línea recta; es una serie de círculos. La mayoría de las veces, crees que avanzas, pero terminas exactamente donde comenzaste. A menos que realmente te esfuerces. Entonces, cuando terminas de recorrer el círculo, te encuentras en un lugar que está algunos centímetros por delante de donde comenzaste. Entonces, recorres otro círculo, y si sigues esforzándote, ese círculo también termina un poco más adelante.

Eso es a lo máximo que puedes aspirar, esa es la ambición que necesitas tener. Si en cada recorrido has aprendido algo, por pequeño que sea, puede que un día te despiertes y te encuentres haciendo lo que siempre dijiste que ibas a hacer.

Y es entonces cuando realmente estás en un buen lío.

Capítulo Uno

—Vamos, colega. Sé un héroe.

El ogro mendigo me sacaba una cabeza y era el doble de ancho que yo. Era de mandíbula fuerte, pero tenía nublado el ojo izquierdo, por lo que probablemente no viera muy bien de ese lado. Si tenía que golpearlo, le apuntaría ahí.

—No —dije, pero era una palabra que le habían dicho ya muchas veces; se había vuelto inmune a sus efectos.

Me agitó su lata de aluminio en el rostro y contuve las ganas de arrancársela de los dedos de un manotazo.

—Solo un par de monedas, amigo. Para el desfile. ¡Año del Fénix!

Lo anunció en voz alta, como si yo no le hubiera oído dar el mismo discurso en todas las demás mesas del Pan del Mendigo, el comedor gratuito para aquellos que no estaban haciendo una fortuna en el reciente auge de la ciudad. El ogro había pasado de asiento en asiento alrededor del tranvía de Sunder, y me había dejado a mí para lo último. Tal vez había visto mi expresión de desprecio cada vez que decía lo del Año del Fénix: un título extravagante y estúpido para celebrar el aniversario de cuando Niles y Cía. hicieron regresar las llamas a Sunder City.

—No tengo dinero —le dije.

El sujeto resopló, y el falso tono amistoso desapareció de su voz.

—Estás comiendo gratis, amigo. Lo mínimo que puedes hacer es soltar unas monedas.

—Vuelve a pedírmelo y lo que te soltaré serán los dientes.

El ogro ensanchó las fosas nasales; tenía la cabeza tan vacía como me había imaginado. Dentro del bolsillo, metí los dedos en mi manopla metálica.

—¿Quieres un héroe? —le pregunté mientras llevaba el peso hacia delante—. Aquí tienes un puto héroe.

—¡Hermanos! —Una voz tranquilizadora nos interrumpió—. Ambos sabéis que no hay condiciones para recibir un plato en el Pan del Mendigo.

El ogro y yo nos volvimos; allí estaba el hermano Benjamin, uno de los monjes alados que cocinaba y servía alimentos en el viejo tranvía, esperando con un plato de cartón en cada mano. Al igual que los demás hermanos Son, llevaba el cabello con un corte de tazón para nada favorecedor y usaba una túnica parda con capucha y con agujeros en la espalda por donde pasaba sus alas sin plumas.

—Aquí tenéis. Os puse salchichas extra porque hoy la fortuna fue generosa con nosotros.

El ogro desplazó la mirada de mi rostro a su comida gratuita, y su estómago finalmente ganó. Se llevó su porción de pan a una mesa desde donde otro mendigo mugroso, un gnomo, me miraba fijamente con una desagradable sonrisa de satisfacción. Estaba a punto de preguntarle cuál era su problema, pero Benjamin se sentó frente a mí y me colocó el segundo plato debajo de la nariz.

—Come, hermano Phillips. Me da la sensación de que es tu primera comida del día.

No se equivocaba. Habían pasado siete años desde la Coda. Cuando la magia abandonó el mundo, conseguí mucho trabajo ayudando a adaptarse al cambio a aquellas criaturas que estaban teniendo problemas. En general, no había logrado un gran cambio, pero ganaba lo suficiente para mantenerme. Durante los últimos meses, cada vez más sunderianos se habían entregado a una existencia sin magia, por lo que había menos clientes interesados en contratar mis servicios. No me molestaba. Había recogido suficientes cabos sueltos y rumores tentadores para mantener las investigaciones activas en mi tiempo libre, pero resultaba más fácil cuando era otra persona la que suministraba los fondos.

Por suerte para mí, los hermanos Son no habían cambiado con los tiempos. Cada noche, sin excepción, servían comida gratis a cualquiera que la pidiera, y yo me había vuelto su más fiel comensal.

Me llevé a la boca un bocado del pan frito (hecho con sobras de restaurantes y harina de hierbas) y le agradecí al hermano Benjamin su acto de caridad. Como siempre, desestimó mis palabras con un gesto.

—Todas las noches te digo que no tienes por qué agradecérmelo.

—Y todas las noches te digo que lo haré de todas maneras. Pero ¿te puedo pedir tu opinión acerca de algo? —El monje asintió con la cabeza, en un gesto de sabiduría, y yo abrí la pequeña libreta con cubiertas de cuero que había comenzado a llevar siempre encima—. Están desapareciendo cosas por la ciudad: artefactos que fueron mágicos, pero que todos pensábamos que habían perdido su chispa. —Fui pasando las páginas, ostentando mis ilustraciones de aficionado de varitas antiguas, adornos con incrustaciones y otras chucherías poco comunes—. Si alguien está juntando todas estas cosas, tal vez sepa algo que nosotros no sabemos. Durante las últimas semanas desaparecieron decenas de objetos. Algunos incluso fueron robados de las exposiciones del museo. Pocas veces se ha visto a los ladrones, pero hubo tres informes: un adolescente reptil de escamas rojas, un caballero hombre gato de avanzada edad y un hechicero de patillas largas. Yo creo que se trata de una especie de colectivo: una pandilla de ladrones que trabajan juntos para robar tesoros exmágicos. —Busqué la página donde había hecho el boceto de los criminales, basado en el relato de los testigos—. ¿Has visto que haya venido alguien así últimamente?

La sonrisa de Benjamin se tensó, y sus ojos adoptaron una expresión pesarosa y paternalista.

—Mira a tu alrededor, hermano. El Pan del Mendigo recoge a los más necesitados y a los más incomprendidos de Sunder City; a aquellos que están intentando volver a ponerse de pie, y también a aquellos que tal vez nunca lo logren. Aquí no juzgamos. No hacemos preguntas. La policía deja este lugar en paz para que cualquiera, sin importar su situación, pueda recibir nuestras ofrendas sin temor.

—Sí, pero yo no soy policía. —Benjamin enarcó una ceja inquisitiva—. ¿Qué? Es verdad.

—Pero se sabe que trabajas junto a ellos. Compartes información. De todos modos, no importa. Sea un oficial de policía, un recaudador de deudas, un familiar que se ha distanciado o un investigador demasiado entusiasta, no me corresponde brindar información sobre ninguno de nuestros comensales. El pan debe darse sin condiciones, so pena de que nuestra operación se vea perjudicada.

—Benjamin, esto es importante. No estoy intentando arrestar ni meter en problemas a nadie; solo quiero saber qué es lo que saben. Si esas cosas son mágicas, ¡tal vez sean la clave para arreglarlo todo!

Benjamin se puso de pie.

—Entonces, espero que los encuentres, hermano Phillips. Hasta ese momento,, disfruta tu comida, pero, por favor, respeta la privacidad de los demás comensales del mismo modo en que yo siempre respeté la tuya.

Estaba a punto de preguntar quién se habría molestado en preguntar sobre mí, pero me llamó la atención la mesa donde los dos mendigos esperaban. Observaban. El gnomo le estaba hablando al ogro, que me miraba con su ojo sano. Me dio la extraña sensación de que estaban conversando sobre alguna parte de mi historia y me pregunté de qué capítulo podría tratarse. ¿Sería aquel en el que desertaba de la alianza mágica conocida como el Opus para unirme al Ejército Humano? ¿O el hecho de que esa traición condujo a la invasión que convirtió el río mágico sagrado en cristal y mató toda la magia que había en el mundo? Tal vez hablaban de cuando encontré un vampiro mutado en el sótano de una biblioteca, o quizás el gnomo le estaba relatando la vez en que me alié con la policía para aplastar una revolución violenta, lo que permitió que los matones de Niles y Cía. tomaran la ciudad sin resistencia alguna.

No sé qué historia era, pero al ogro no le gustó. Se estaba preparando para un enfrentamiento, y no era una buena idea dejarlo que hiciese el primer movimiento. Eché mi asiento hacia atrás y me preparé para saltar sobre la mesa.

—Estás aquí.

La mirada iracunda de mis vecinos chismosos fue interrumpida por el rostro, mucho más agradable, de Eileen Tide: bibliotecaria, cantinera, antigua bruja y cómplice ocasional en mi misión por recuperar la magia. Le había llevado un tiempo perdonarme por mi participación en el incendio de su vieja biblioteca, pero durante los últimos meses habíamos logrado recomponer las cosas; más a causa de su amor por un buen misterio que por mis patéticos intentos de disculparme. Se sentó, se colocó su larga trenza sobre el regazo para que no tocara los adoquines mugrosos y se reclinó sobre la mesa con una sonrisa cómplice.

—Tengo algo para ti —susurró.

—Espero que no sea otro tomo de doscientas páginas sobre historia enana. ¿Por qué esta vez no me haces un resumen?

—No te preocupes, esto es algo concreto. Tal vez. Oí a un par de clientes del bar que hablaban sobre comprar una roca de Hyluna.

—¿Y tú les creíste?

—Aún no lo sé, pero me dieron el número del sujeto que la vendía. Estaba pensando que podríamos invitarlo a venir aquí y averiguarlo nosotros mismos.

Estuve de acuerdo, y Eileen fue hasta el teléfono público para hacer una llamada. Había una roca de Hyluna en mi lista de artefactos robados. La semana anterior, había ido al apartamento de una anciana elfo a la que le habían robado una de la repisa de su chimenea.

Me distrajeron los ojos de los mendigos: miradas asesinas idénticas por encima de dientes apretados, mientras calculaban cuántos problemas les daría si decidían seguirme hasta mi casa. Tal vez fueran lo suficientemente respetuosos para no intentar nada allí mismo, pero una vez que me fuera de la relativa seguridad del tranvía, me convertiría en un blanco legítimo.

Les devolví la mirada sin parpadear, y yo mismo me puse a hacer algunas cuentas. Eran demasiado pobres para comprar pistolas, pero podrían haber adquirido alguna por medios menos legales. A pesar del incipiente clima primaveral, ambos llevaban chaquetas abultadas capaces de ocultar una variedad incalculable de armas. Si esperaba que hicieran su jugada, me convertirían en fiambre antes de que comenzara la pelea.

—¿Hermano Phillips? —Benjamin estaba de pie junto a mí con una jarra de té con leche y una pila de tazas—. Necesito saciar la sed de nuestros comensales. ¿Podría ocuparse de la freidora mientras tanto?

De mala gana, dejé mi mesa y la mirada de mis enemigos y me acerqué a la freidora gigante adosada al fondo del tranvía. Desde el mecanismo que había debajo de la sartén salía un tubo de níquel que llegaba hasta el farol más cercano y les robaba un poco de energía a las lámparas que iluminaban el cielo nocturno. Metí el cucharón en la cubeta, coloqué un poco de mezcla sobre la superficie, que comenzó a chisporrotear, y la observé pasar de baba líquida a torta crujiente de color tostado.

No tardé mucho tiempo en ponerme nervioso. Estaba perdiendo el tiempo cocinando sobras de comida en lugar de concentrarme en el trabajo que debía estar haciendo. Cuando Eileen regresó del teléfono, traté de llamar su atención, pero fue directamente a sentarse a sorber té con un hombre lobo sarnoso y ni siquiera miró en mi dirección. Quería preguntarle si su vendedor iría hasta allí y con quién se pensaba él que se encontraría, pero estaba abstraída en una conversación sin importancia y no se molestó en ponerme al corriente.

No había dudas de que Eileen era servicial y que me había salvado el pellejo varias veces, pero no entendía lo que se arriesgaba. Le gustaba jugar, pero yo estaba muy seguro de que ella no creía que pudiéramos ganar. Era algo para pasar el tiempo. Una forma de mantener alta la moral hasta que apareciera algo mejor. No era algo de vida o muerte. Ni para ella ni para nadie más. Solo estaba yo, el último verdadero soldado encargado de revertir el paso del tiempo.

—Se te está quemando, hermano Phillips —dijo Benjamin mientras tomaba una gran espátula y la deslizaba debajo de la torta—. Mejor darle la vuelta.

Hizo girar la torta y dejó a la vista el otro lado, ya ennegrecido.

—Disculpa.

—No hay problema. A los gnomos les gusta así. Dejaré esta aparte para ellos.

Avergonzado por haber fracasado en una tarea tan simple, dejé que Benjamin tomara mi lugar. Él le prestaba toda su atención a la sartén, rotaba las tortas, las presionaba y luego las apilaba sobre el plato con la concentración de un ladrón desactivando una trampa para osos.

Mientras movía la sartén, sus alas pendían sin vida de sus omóplatos. Parecían pesadas: tenían unas espigas gruesas de cartílago unidas por unas membranas de piel seca, con hoyuelos y sin plumas, que se chocaban entre sí en un aplauso patético. En los últimos años, la mayoría de las criaturas voladoras había optado por hacerse amputar las alas. Sin la magia, tales extremidades no eran más que una carga. Los hermanos Son hacían caso omiso de semejantes costumbres y continuaban cargando con sus alas sin plumas como si nada hubiera cambiado.

“Bien”, pensé. “Al menos, algunas de estas criaturas no se dieron por vencidas del todo. Puede que no estén trabajando para arreglar las cosas como yo, pero cuando complete mi tarea, al menos estos hermanos podrán valorarlo”.

—Fetch, ya ha llegado.

Eileen me tomó del brazo y me hizo volverme hacia a un cíclope de bigotes. Tenía apariencia de marinero, alguien que solía ganarse la vida en el mar y que aún no se había adaptado a la vida en tierra firme. Llevaba botas grandes color pardo, unas cuantas bolsas de cuero colgando del cinturón y una chaqueta negra que habían impermeabilizado con cera de abeja, lo que le daba al sujeto el brillo liso y húmedo de una morsa.

—¿Buscan una roca?

Ambos asentimos con la cabeza. Claramente, Eileen disfrutaba haciendo el papel de una mercader de artefactos clandestina y peligrosa.

—¿Vamos a algún lugar privado?

El cíclope se encogió de hombros.

—Aquí estoy bien. Nadie se meterá con nosotros en el Pan del Mendigo.

Nos sentamos en una de las mesas, Eileen y yo de un lado, el cíclope del lado opuesto. Esperé que revelara la mercancía, pero solo dijo:

—Cinco hojas de plata. —Si hubiera estado bebiendo algo, le habría escupido todo el trago encima—. Son cien billetes de bronce si no tienes de los grandes.

—Puedo sacar la cuenta —dije, aunque nunca había tenido ocasión de contar tanto efectivo—, pero me parece un poco excesivo para una piedra inútil.

El cíclope refunfuñó.

—Si la queréis ver en acción, solo tenéis que pedirlo. Pero no habéis venido solo a ver un espectáculo, ¿verdad? ¿Tenéis la pasta?

Eileen sacó de la chaqueta un paquete envuelto en cuero. Dejó que el cíclope admirara su tamaño y luego lo volvió a guardar. Era muy meticulosa con sus acciones, como si realmente se tratara de una fortuna en bronces y no de un par de libritos envueltos.

—Está bien —dijo el marinero mientras sacaba una toalla de su manga—, más vale que te termines la taza. No querrás salpicar la mercancía, ¿verdad?

Eileen se bebió el resto del té y dejó la taza sobre una mesa vecina. El cíclope limpió la superficie de nuestra mesa, se desató una de las bolsas de cuero del cinturón y sacó un paquete de tela encerada. Lo abrió, y dentro había una pequeña piedra de color pardo completamente ordinaria.

Resistí el impulso de hacer algún comentario de desprecio, pues sabía que eso dejaría a la vista mi ignorancia. Eileen tomó la iniciativa.

—¿Puedo tocarla?

—Antes sécate las manos —dijo el mercader, y le entregó la toalla—. Asegúrate de que estén completamente secas.

Eileen obedeció y luego tomó la piedra.

—Pensé que sería más liviana —comentó.

El cíclope meneó la cabeza; aquella era una conversación que ya había mantenido cientos de veces.

—Solían serlo. Los enanos de antaño encantaban estas rocas para que sostuvieran a flote la ciudad de Hyluna: una plataforma resistente como el granito pero completamente imposible de hundir.

—Entonces, ¿por qué no la podemos mojar? —pregunté.

—Porque la Coda jodió todo eso. Cuando la magia desapareció, las piedras dejaron de flotar e Hyluna se fue al fondo del lago.

—¿Quieres sostenerla? —me preguntó Eileen.

Me restregué las manos con la toalla y ella dejó caer la piedra sobre la palma de mi mano. Era irregular, áspera y…, bueno, era una piedra. La piedra más piedruda que había visto en la vida. La apoyé sobre la mesa.

—Bien, es una piedra que no flota —dije—. ¿Llamamos a los periódicos?

El único ojo del cíclope me echó una mirada de soslayo.

—Tú eres el que quiere comprarla, ¿no es así?

—Disculpa —intervino Eileen—. Este es mi guardaespaldas. No me molesto en darle todos los detalles. Es un sujeto simple, y demasiada información le puede saturar la cabecita. Por favor, continúa.

El cíclope volvió a fijar su atención en la piedra y Eileen me sonrió con picardía. Si hubiera tenido esta reunión por mi cuenta, probablemente ya la habría cagado varias veces; tenía suerte de contar con una persona más amigable.

El cíclope alisó la tela que había debajo de la piedra, se lamió el dedo, se limpió el exceso de saliva en la manga y apoyó la punta del dedo contra la piedrecita. Luego se reclinó hacia atrás y dijo:

—Adelante.

Eileen volvió a tomar la piedra.

—Mierda. —Sujetó la piedra con los dedos y tiró, pero la piedra de Hyluna permaneció en su lugar—. Pesa mucho.

Ella se rio y quitó la mano para que yo lo intentara.

Supuse que podría tratarse de alguna clase de broma, como que todo aquello fuera una elaborada chanza estudiantil y que cuando yo fuera a levantar la piedra esperando que fuera pesada, me caería hacia atrás con una piedrecita común y corriente en la mano y todo el mundo se moriría de risa. Así que al principio tuve cuidado. Deslicé los dedos por el borde e intenté despegarla de la mesa. No se movió. La apreté con fuerza entre los dedos y tiré más y más fuerte hasta quedar inclinado hacia atrás sobre mi banqueta, pero la piedra se quedó pegada a la mesa como si alguien la hubiera clavado.

—¿Es un truco? —pregunté jadeando.

El cíclope lanzó una risita, disfrutando mi confusión.

—No hay truco, es solo una distorsión de la vieja magia sin magia.

Me puse de pie y realmente me esforcé por moverla. La piedra se deslizó hacia un lado y pude inclinarla un poco, pero no pude levantarla de la mesa por completo.

—Es increíble —dije—. ¿Cómo funciona?

—¿Yo qué sé? Cinco hojas de plata, lo tomáis o lo dejáis.

Sacó un encendedor de su bolsillo y sostuvo la llama sobre la piedra durante algunos segundos para evaporar la humedad, luego la envolvió de nuevo con la tela encerada. Dejó el paquete sobre la mesa para tentarnos.

Eileen arrugó el rostro, fingiendo estar pensándoselo. No teníamos el dinero para comprarla, por supuesto; solo estábamos recopilando información. Cuando el marinero vio que ella estaba perdiendo el tiempo, se encogió de hombros y tomó el paquete.

Le sujeté la muñeca.

—Dime de dónde la has sacado —le exigí manteniendo la voz baja.

—¿Qué haces? —Estaba más ofendido que asustado—. ¿Crees que he venido solo? Sigue y llamaré a mis amigos.

—Hazlo. También tengo preguntas para ellos.

La mano de Eileen se aferró a mi pierna por debajo de la mesa. Ese no era el plan.

—Fetch —dijo con un tono de advertencia.

—Dime de dónde la has sacado o me la quedo.

Nuestro invitado intento retirar la mano.

—Suéltame —me advirtió.

Yo tiré con más fuerza.

Tal vez la piedra no era nada verdaderamente especial, tan solo la sombra de un milagro que solía significar algo, pero podría seguir esa pista para llegar a algún lugar que tuviera importancia.

—Nunca antes había visto algo así —le dije—, y he estado buscando más detenidamente que la mayoría. Tal vez el tipo que te dio la piedra tenga algo más interesante que yo pueda ver. Si una respuesta sincera tuya me puede acercar a lo que quiero, no te soltaré el brazo hasta que me la des.

Ahora había verdadero temor en su mirada. Ya no estaba tratando de embaucar a un posible comprador, ahora quería sobrevivir un encuentro con un desquiciado.

—Esto es el Pan del Mendigo —dijo tartamudeando—. No te atreverías.

Una sonrisa trepó por mi mejilla sin afeitar.

—Estás sosteniendo magia, amigo mío. ¿Crees que la dejaré ir con tal de no perturbarles la cena a los demás? ¿Crees que me importa mostrarme amable? ¿Después de lo que he hecho? No. Me atrevo a más de lo que te imaginas.

Eileen me soltó la pierna y se inclinó hacia atrás. O había percibido que yo le había hecho reaccionar o estaba demasiado asustada para tocarme. Probablemente, eran ambas cosas.

El cíclope asintió con la cabeza.

—Tengo un primo que viaja por los caminos comerciales —dijo—. Él mismo las trajo de Hyluna. Todo el lago se secó y las puedes recoger del fondo. Se trae una bolsa llena cada vez que va hasta allí.

Me incliné hacia él.

—Chorradas. Esto es robado. La sustrajo de la repisa de la chimenea de una viejecita de la calle Lark la misma pandilla de ladrones que estuvo robando piezas similares por toda la ciudad. ¿Quién te la dio?

El sujeto miró a Eileen con la esperanza de encontrar un oído más amistoso.

—Por favor. Estoy diciendo la verdad.

Él seguía hablando en voz baja; menos temeroso de mis puños que del hecho de que yo estuviera dispuesto a montar una escena. El negocio de aquel hombre requería cierto nivel de confidencialidad, y yo estaba arriesgando su reputación.

—Ya te lo he dicho —insistió—. Me la dio mi primo, pero… —Miró por encima del hombro. Le tiré el brazo para recuperar su atención.

—Pero ¿qué?

—Pero… sé de qué hablas. Los ladrones. —Se inclinó hacia delante y bajó la voz todo lo posible—. Ve al Cúmulo.

Eileen y yo nos miramos, y el marinero aprovechó el momento para soltarse y ponerse de pie.

—La próxima vez que queráis una demostración, os vais al museo —dijo rugiendo para que lo oyeran todos a nuestro alrededor—. No concertéis una cita si no tenéis el dinero.

Volvió a meter el paquete en la bolsa de cuero y se alejó interpretando el papel del mercader ocupado que se sentía frustrado con nosotros por hacerle perder el tiempo. Si bien nos había dado una pequeña pista, me molestó la idea de que se llevara aquella piedrecita milagrosa.

Me volví hacia Eileen.

—¿Tú le crees?

—No lo sé. Supongo que tendremos que ir a ver.

El Cúmulo. Toda una manzana de puestos de venta y carros atiborrados de productos importados. El lugar perfecto para enviar a un par de insectos curiosos si deseabas quitártelos de encima.

—Iré tras él.

—¡Fetch, espera!

Pero yo ya me había levantado y forcejeaba para abrirme paso por entre las concurridas mesas. La calva del cíclope fue avanzando hasta llegar a la calle Principal, y me pareció que iba a doblar hacia el este. Pasé a empujones entre un grupo de enanos… y mis pies perdieron contacto con el suelo.

El ogro mendigo me giró en el aire. Me tenía aferrado de ambas solapas con sus dedos rechonchos y apoyó su rostro contra el mío.

—Mi amigo me ha contado algo sobre ti —gritó, y me roció el rostro con saliva con olor a cerveza—. Me ha dicho que trabajaste para el Ejército. Que cuando sucedió la Coda, tú estabas allí. Que fue culpa tuya.

—Si realmente fuera un buen amigo, te habría hablado sobre el trozo de espinaca que tienes entre los dientes. Permíteme que te lo quite.

Ya tenía la manopla lista y el punto débil del sujeto calculado. Mi puño golpeó su sien antes de que él percibiera mi movimiento. El ogro rugió de dolor y me soltó. Aterricé en cuclillas y le apunté a la parte inferior de la barbilla con otro ataque forrado de metal. Si golpeas a un ogro a mano limpia te puedes romper los dedos, pero las manoplas metálicas son muy eficaces a la hora de equilibrar la balanza. El mendigo se aferró a la mesa en busca de apoyo y agitó la cabeza para ahuyentar las estrellas de sus ojos.

El gnomo chismoso se metió la mano en la chaqueta para sacar algo. No esperé a ver de qué se trataba, lo pateé en el pecho y se cayó al suelo desde la silla.

Entonces, los brazos del ogro me rodearon la cintura. Me apretó como si intentara romperme la espalda, pero ya no era tan fuerte como habría sido en los viejos tiempos, y no había logrado sujetarme ni los brazos ni las piernas.

Yo no podía asestarle un buen golpe (se encontraba demasiado pegado a mí), pero mis codos no tuvieron problema en hacerse cargo. Le había marcado la sien con un corte que le sangraba, así que lo fijé como blanco y lo golpeé una y otra vez. Dejó caer la cabeza, así que le presenté mi rodilla a su barbilla, y luego le aticé un buen puñetazo, apuntado a la perfección, para apagarle las luces.

El ogro cayó hacia atrás, y los ojos de Benjamin, de Eileen y de varios comensales más intentaron hacerme sentir remordimientos. No funcionó. Tenía una pista semidecente sobre mi equipo de ladrones, y el corazón me latía desaforado.

—Vamos —le dije a Eileen, y marché en dirección al Cúmulo.

Capítulo Dos

El cartel decía “Mercados de Prímulas”, pero al lugar se le llamabael Cúmulo desde siempre, y con el correr del tiempo, iba acumulando cada vez más y más porquerías.

Los puestos semipermanentes del exterior de la plaza vendían desde ropa y cuadros hasta té de hierbas e inodoros de interiores. En el centro de la plaza, los vendedores iban cambiando según el día de la semana. A veces había pescado; a veces, fruta, especias o carne salada. Se iban turnando, día tras día, y dejaban atrás los residuos que le daban el nombre al Cúmulo, junto con su aroma único a repollo podrido, mariscos, canela y sangre.

Eileen y yo llegamos en el momento justo para ver a los granjeros cargando sus remanentes de fruta y verdura en carros, que luego engancharon a burros y bueyes.

—Nos la ha jugado —dije.

—No necesariamente.

—O le oímos mal.

—Ambos le oímos decir el Cúmulo.

Allí no había nada de utilidad. En media hora, en el lugar no quedaría nada más que hojas de maíz y mierda de caballo.

—Tú ve hacia la derecha —dijo Eileen—, y nos encontramos en el otro extremo.

Comenzó a caminar sin darme oportunidad de discutírselo, y avanzó veloz por fuera de los puestos de verduras arrastrando su larga trenza castaña detrás de ella.

Yo fui hasta el vendedor de fruta más cercano (un granjero corpulento con tatuajes faciales de guerrero retirado) y le pregunté si sabía algo acerca de algún escondite. El sujeto hizo una mueca.

—Amigo, solo me dedico a vender limones. Tres por una moneda, o una bolsa por dos.

Hice caso omiso de su oferta y fui pasando entre los otros puesteros, que me respondieron más o menos de la misma manera. Luego dirigí mi atención a las tiendas más permanentes que había en el exterior de la plaza.

La primera era una tienda de cartografía. La puerta estaba cerrada con llave, y todo lo que se veía por la ventana estaba a oscuras y cubierto de polvo. La siguiente tienda era una relojería y luego venía una casa de masajes: en ninguna de ellas había señales de vida. Dos puertas más adelante había una pequeña caseta con máscaras de madera en la ventana: toda clase de criaturas diferentes entre ellas, disfraces de personajes, un unicornio sonriente y un ladrón. Abrí la puerta y me encontré con los ojos huecos de cientos de rostros de madera colgados de ganchos por todas partes. Detrás del mostrador había un elfo de rostro desagradable subido a una escalera, extendiendo una mano en dirección a una caja que había en el estante superior.

—Disculpe —le solté. El elfo se sobresaltó, perdió el equilibrio y se aferró a la estantería para no caerse. La tienda solo era un viejo cobertizo andrajoso, por lo que todo el lugar se tambaleó y un par de máscaras cayeron al suelo.

—Maldito seas —gritó el mascarero, aún aferrándose a la estantería—. No asustes así a un anciano.

—Disculpe. Estoy buscando a un ladrón. Una pandilla, en realidad. Al parecer, se están ocultando en el Cúmulo.

El elfo se bajó de la escalera, murmurando improperios para sí.

—Los únicos ladrones que hay por aquí son los propietarios, que acaban de subir el alquiler por estas ruinas infestadas de termitas. No sé nada de ninguna pandilla.

Se inclinó para levantar una de las máscaras e inspeccionarla en busca de rajaduras, gimiendo y maldiciendo en voz baja.

—Lo lamento —le dije—. No fue mi intención molestarle.

Fui a la siguiente tienda, una fábrica de lámparas de aceite, y llamé. La puerta se abrió, pero el lugar estaba abandonado. No detecté ninguna entrada obvia ni a alcantarillas ni a sótanos, y no había ningún cartel que anunciara orgulloso “Club Secreto de Ladrones”, así que seguí caminando. Todas las demás tiendas estaban cerradas. Habíamos ido muy tarde. El Cúmulo abría al amanecer y tenía su hora punta antes del mediodía. Estábamos perdiendo el tiempo.

Me encontré con Eileen en la entrada opuesta; ella no había descubierto nada más interesante que lo que yo había encontrado.

—¿Qué esperabas? —preguntó ella.

—No lo sé. Tal vez podamos conseguir un punto alto para observar. Nos quedamos allí y esperamos.

—¿El qué?

—Alguno de los culpables: un reptil escarlata, un gato viejo o un hechicero con patillas largas. Entonces, lo…

Me detuve. Al recitar las descripciones, en mi mente había visto las imágenes de los ladrones más claras que nunca. Me las podía imaginar perfectamente: lagarto, felino y hechicero. “El ladrón”.

—Vamos.

Nos encontrábamos fuera del taller del mascarero. Eileen estaba impresionada, cosa que no era frecuente.

—No hay ninguna pandilla de criminales —dijo—. Es solo uno.

Allí estaban: todos nuestros ladrones, esperando en silencio en la ventana con los rostros colgando de ganchos de madera. No había ningún equipo organizado de ladrones, sino solo el viejo elfo que había visto en el interior hacía unos minutos. Y, como un estúpido, le había revelado que lo estaba buscando a él.

La puerta estaba cerrada. Moví el picaporte.

—Ha cerrado con llave.

—Deberíamos llamar a la policía —sugirió Eileen, pero yo meneé la cabeza y di dos pasos hacia atrás.

—Él ya sabe que vamos tras él.

—Fetch, piensa antes de…

Golpeé la puerta del mascarero con el hombro; Eileen saltó hacia atrás. La madera que rodeaba el pestillo se astilló y se partió. Volví a golpear con el hombro y la puerta se abrió. Entré dando tumbos.

Me esperaba que el mascarero saliera corriendo. Intentando escapar.

No.

Me estaba esperando.

Cuando aparecí por primera vez haciendo preguntas estúpidas, el ladrón tuvo el cuidado de no mostrarme todo su rostro. Mantuvo la cabeza girada y el cuerpo inclinado en las sombras. Si no lo hubiera hecho, tal vez me habría dado cuenta de que sus labios no se movían cuando hablaba.

La máscara estaba esculpida con precisión y pintada con gran habilidad. Le cubría todo el rostro, le envolvía los laterales de la cabeza y se la adornaba con orejas altas y puntiagudas. Cuando lo encontré subido en la escalera llevaba peluca. Ya no la tenía; el borde superior de la máscara de madera ahora le atravesaba la frente y dejaba ver la pálida piel que había detrás. El rostro tenía esculpida una expresión de desesperación, pero los ojos que me miraban desde los huecos estaban llenos de furia.

—No eres nada —dijo la voz detrás de la máscara, en un tono mucho más grave que el de la voz ronca que había usado al hacerse pasar por el elfo anciano.

El ladrón se irguió, dejando atrás su espalda encorvada, y sacó una pistola del cinturón. Salté hacia atrás y empujé a Eileen hacia el exterior. Cerré la puerta justo a tiempo para sentir la vibración de dos balas incrustándose en la madera.

—Por la parte de atrás —le dije—. Pero ten cuidado.

Me quedé esperando que se moviera. No lo hizo. Tenía la espalda apoyada contra la pared y los ojos vidriosos.

—Eileen, ¿estás bien? —Sus ojos se encontraron con los míos. Asintió con la cabeza.

—Sí.

—La puerta trasera. Rápido.

Eileen salió corriendo en busca de un hueco entre las casetas. Yo saqué mi propia pistola, la máquina prototipo en la que estaban basadas todas las otras pistolas de la ciudad, abrí la puerta de una patada y me coloqué a un lado.

Como había previsto, el tercer y último disparo del ladrón pasó por la puerta abierta y ejecutó a una sandía inocente del puesto de enfrente. La dueña de la sandía lanzó un alarido y su caballo, sobresaltado, pateó la viga de apoyo del puesto de bayas vecino. El alboroto aumentó mientras yo corría al interior, listo para enfrentarme al mascarero antes de que tuviera oportunidad de recargar.

Había una multitud esperándome: un conjunto de extraños rostros de madera con cuencas vacías. La inestabilidad de las paredes y de los tablones del suelo los hacía sacudirse como si estuvieran desternillándose de risa después de oír un buen chiste.

En el fondo de la estancia había un corredor con dos puertas a la izquierda y una que salía directo hacia el callejón. La puerta estaba abierta de par en par. El sujeto debía de haberse escabullido por ahí. Corrí hacia el corredor con la esperanza de que el ladrón no se hubiera alejado demasiado, cuando alguien se movió detrás del mostrador.

“Mierda”.

El ladrón no había intentado escapar; se había inclinado, esperando que yo hiciera la estupidez que acababa de hacer.

Ese es el problema, ¿no es así? Puedo trabajar más duro, dormir más tiempo y cuidarme mejor, pero aún no sé cómo ser más listo hoy que ayer.

Me esperaba ver la pistola en sus manos. En cambio, sostenía dos barras doradas con forma de pequeños rodillos de amasar. Tenían grabadas unos diseños de espirales turquesa y, al no ser puntiagudas, parecían bastante inofensivas. No tenían el aspecto de armas. Ciertamente, no de armas por las que debiera preocuparme. Entonces, el mascarero golpeó las barras entre sí y la estancia se dio vuelta.

Aterricé sobre los tablones astillados del suelo, pero lo sentí como si colgara del techo y luego de la pared. Alguien había metido la tienda en una secadora gigante, pero el ladrón no parecía haberlo notado. Rodeó el mostrador sin verse afectado por la tienda giratoria, luego se llevó las manos detrás de la máscara y se quitó los tapones que tenía en los oídos.

Dijo algo que no pude escuchar bien por la reverberación que me invadía el cerebro, y cerró la puerta de un portazo. Pensaba que yo había venido solo. Que estaba atrapado. Si Eileen no encontraba la entrada trasera, el mascarero tendría razón.

—Veo que te han encantado los rodillos dorados de Rakanesh —dijo, a la vez que el repique comenzaba a disminuir—. Te ponen el oído interno a dar vueltas, ¿no es así?

El sonido ya se estaba apagando, pero el efecto desequilibrante permaneció e hizo que el mundo diera otro giro completo. La garganta se me llenó de ácido estomacal.

—¿Tal vez te pueda interesar una piedra de Hyluna? —Se inclinó hacia mí, me echó una mirada con esos ojos llenos de odio y dejó caer un guijarro sobre mi pecho. Cuando acerqué una mano, me la apartó de un manotazo. Las náuseas me habían convertido los músculos en gusanos—. No parece gran cosa, ¿verdad? —Llevó un dedo a los labios de su máscara arrugada, y la punta de una lengua rosa se asomó por una abertura—. Pero ante la menor cantidad de líquido…

Tocó la piedra con su dedo mojado y fue como si me hubiera apoyado una rodilla en el pecho. Pero no su rodilla; más bien, era como la rodilla de un gigante. El aliento abandonó mi cuerpo y los tablones del suelo crujieron y se hundieron debajo de mí.

—No toda la magia necesita magia —dijo el ladrón con la voz acallada por la máscara—. Para forjar estos artefactos, sus creadores usaron los talentos de su época. Puede que la Coda haya matado a los artistas, pero el arte en sí es mucho más resistente.

Intenté alcanzar la piedra, quitarme al ladrón de encima de una patada, pero él me aferró las muñecas, se subió sobre mis rodillas y me mantuvo sujeto al suelo.

—Ojalá nosotros fuéramos tan afortunados, las criaturas de los viejos tiempos. Todos nuestros poderes se han evaporado. Pero tú tuviste suerte, ¿no? Antes de la Coda, no eras nadie. Pero yo… yo era todos.

Un metamorfo. Solo había oído hablar de ellos en las historias: fábulas sobre viajeros que eran desviados de su camino por villanos disfrazados o teorías conspirativas sobre hombres y mujeres importantes reemplazados por dobles.

—Perdí un millón de vidas cuando los tuyos se llevaron la magia. Ahora, solo reclamo lo que se me debe. ¿Te atreves a intentar detenerme, humano? No. A pesar de tus esfuerzos, volveré a estar completo.

Mi visión se llenó de luces y se nubló por la falta de oxígeno. No podía ver gran cosa del verdadero rostro del mascarero, solo las arrugas que rodeaban los ojos enrojecidos, pero era suficiente para ver que estaba sonriendo.

—Tal vez me haga una máscara de ti —dijo—. Puede resultar útil, a veces, salir al mundo como un don nadie.

El peso de la piedra era increíble. Si me hubiera quedado algo de aliento, habría gritado, pero ya tenía los pulmones todos estrujados. Oí que algo se partía y rogué que no fueran mis costillas. Miré a mi alrededor, desesperado, y vi que algunos de los tablones del suelo pedían a gritos un reemplazo. Junté toda la fuerza que pude para levantar los codos y golpear el suelo. Era eso o resignarme a una muerte de lo más aplastante.

Los ojos dentro de la máscara se abrieron mucho cuando los tablones cedieron.

—¡No!

La caída no fue muy larga. Apenas si tuve tiempo para girar y ponerme de lado. De esa manera, cuando la piedra de Hyluna golpeara el suelo del sótano, mi cuerpo ya no se encontraría debajo. Sería una pequeña muestra de piedad en un resultado que, de lo contrario, sería implacable. Choqué con el borde de una caja alta de madera, rocé el borde de otra caja que era más baja pero igual de dura que la primera y aterricé de cabeza detrás de un cofre pesado. El mascarero se encontraba por allí cerca, y ambos estábamos gimiendo.

—Por favor, no te levantes —dije con tono de queja—. Quedémonos en el sitio un segundo y curémonos las heridas antes de que me hagas volver a perseg…

El cofre se movió cuando él se puso de pie. La vela que había en la planta de arriba me daba suficiente luz para ver la sombra del ladrón, que se abría paso a tropezones por entre cajas volcadas con rumbo a la escalera. Tosí todo un pulmón de polvo y, con dificultad, salí tras él, con mis codos y espinillas encontrando cada esquina disponible. Me tropecé con alguna porquería ignota y, camino al suelo, me aferré a los tobillos del mascarero. Él cayó con fuerza y sus huesos golpearon contra la escalera como el peor redoble de tambores del mundo.

Me pateó el rostro. Puede que el ladrón fuera ligero de pies, pero tenía piernas muy fuertes. Le atajé el pie a la segunda patada y tiré de él hacia mí.

Dejó de forcejear. Nunca es buena señal.

Levanté la mirada para ver qué estaba haciendo, lo que, una vez más, le hizo el juego al mascarero. Abrió un paquete minúsculo del que brotó una luz blanquísima, lo que añadió la ceguera a mi creciente listado de achaques inducidos por artefactos.

Me pateó los antebrazos contra la escalera y me dio en ambos huesos de la risa, por lo que mis dedos se soltaron. Me estiré para volver a sujetarlo y me quedé lo suficientemente desprotegido para recibir otro golpe en el rostro.

Me tambaleaba de un lado al otro y no veía un rábano, pero oía sus pisadas, por lo que fui subiendo a tientas: fue un avance torpe y trabajoso, pero me las arreglé para no caer de cara. Algo debió de haberlo ralentizado, porque cuando llegué casi a lo alto de la escalera, extendí una mano y encontré un puñado de tela.

Tiré de él hacia mí; una mano alrededor de su garganta, la otra rodeándole la cintura. Él trató de soltarse, así que nos arrojé a ambos al piso —mitad en la escalera, mitad a nivel del suelo— y le envolví el cuerpo con las piernas. Yo no tenía idea de cuánto tiempo tardaría hasta que se me pasara el efecto de la ceguera, pero lo único que tenía que hacer era sostenerlo hasta que llegara Eileen.

—Fetch… —dijo la voz de ella entre mis brazos—. ¿Qué estás haciendo?

“Mierda”.

La solté.

—¿Dónde está? —pregunté—. El mascarero.

—No lo sé —dijo Eileen, claramente molesta—. Entré corriendo y me sujetaste.

—Bueno, ve a echar una mirada. Yo no veo nada.

—Ah, está bien. Pensé que solo querías acurrucarte.

Ella se fue y yo me derrumbé sobre mi espalda, y permití que todas las pequeñas molestias se transformaran en verdaderos dolores. Cuando Eileen regresó y me dijo que el ladrón había desaparecido, me sentí genuinamente agradecido. Me abrió los párpados y pude divisar su silueta descolorida.

—¿Con qué te dio?

—Un… algo… de papel plateado. Eso fue después de la piedra húmeda pesada y los palos de oro de… qué sé yo.

—¿Los rodillos dorados de Rakanesh? Los robaron del museo. ¿Funcionaban?

—Si por “funcionar” te refieres a si hicieron que mi estómago pensara que el techo era el suelo, entonces sí, funcionaron.

—Ah. Solían controlar máquinas voladoras creando puntos de gravedad temporal. Me pregunto qué más tie… ¡Hostia puta!

Sus pisadas resonaron por la escalera.

—Eileen, ¿acabas de pasar por encima de mí? —Ella lanzó una risita—. ¿Qué pasa?

Su risita se convirtió en una carcajada a todo pulmón.

—¡Un tesoro!

Capítulo Tres

Eileen encontró más velas y las colocó por el sótano del mascarero. Mientras las estrellas se desvanecían de mis ojos, ella fue abriendo los cajones, chillando de placer cada vez que veía una nueva pieza del botín robado.

—Hay más de lo que suponíamos —dijo—. Mucho más.

Cuando las luces terminaron por desaparecer de mis ojos y finalmente pude ver de qué hablaba, yo mismo casi chillé.

Un tesoro. No había otra forma de describirlo: cofres llenos de viejas monedas y cajones llenos de piedras preciosas, joyas, copas y oro. Había figuras de jade que brillaban como con luz propia, anillos de piedra pulida y un brazalete confeccionado con pieles de serpientes diminutas entrelazadas. No todo era agradable a la vista. Había una caja llena de cabezas reducidas y jarras de dedos en conserva. Eileen abrió una bolsita roja, lanzó un grito ahogado y la dejó caer al suelo.

—Dientes —explicó haciendo una mueca.

Algunas de las piezas me resultaban familiares. Las había visto en el museo cada vez que iba a molestar a Baxter Thatch en busca de información y consejo, pero allí abajo parecían distintas. Cuando se encontraban guardadas detrás de un cristal o sujetas a una pared, daban la sensación de haber estado siempre allí, unas meras reproducciones de los objetos verdaderos o accesorios de utilería salidos de historias inventadas. Al verlos todos amontonados en un sótano iluminado con velas nos hizo sentir como si hubiéramos descubierto esas maravillas por nosotros mismos.

Había tantas riquezas que era vergonzoso. Por supuesto, muchos de esos objetos pertenecían a la ciudad, y no era mi estilo robar cosas del museo de Baxter. Otros se los habían robado a distintas personas, pero tal vez no todos. También había una probabilidad real de que hubiera algún objeto clave metido allí entre las ganancias ilícitas.

—Supongo que deberíamos llamar a la policía —dijo Eileen.

Notó mi falta de disposición a hacerlo. La detective Simms y yo habíamos estado trabajando juntos en este caso de una manera “extraoficial” a la que habíamos acabado por acostumbrarnos. Aun así, yo sabía que nuestras motivaciones no coincidían tan perfectamente como nosotros simulábamos que lo hacían. Simms quería mantener a Sunder segura y estable, mientras que yo quería poner al mundo de cabeza.

—Es lo correcto, Fetch. Además, estuvimos corriendo por el Cúmulo gritando nuestras intenciones y metiéndonos en un tiroteo. No podríamos mantener esto en secreto ni aunque quisiéramos.

Tenía razón. Yo estaba tentado de guardar hasta la última pieza para que pudiéramos investigar sus poderes por nuestra cuenta, pero este caso era demasiado llamativo, y yo había descubierto el pastel sin la menor prudencia. Si iba en contra de Simms, nos colocaría a ambos del lado equivocado de la ley, y Eileen no se merecía eso.

Y aun así…

—¿Y si primero les echamos una mirada a las cajas? ¿Rapidito?

—¿Y luego qué? ¿Nos llevamos las mejores cosas a escondidas? Pensé que confiabas en Simms.

—Confío en que no hay nadie que quiera llegar hasta el final. Mucho menos, la policía.

—¿A qué te refieres con llegar hasta el final?

Yo no tenía las palabras para explicarme, y la expresión del rostro de Eileen me hizo preguntarme si valía la pena encontrarlas. Si quería seguir involucrado en el caso una vez que llegara la policía, mi mejor opción era que me siguieran viendo como un aliado. Me tragué el deseo de arriesgarlo todo en nombre de unas chucherías robadas y me alejé de las cajas.

—Creo que arriba hay un teléfono —dije.

Debajo del teléfono, el suelo se había hundido. Para poder llamar, tuve que mantenerme sobre el agujero con un pie sobre un estante y el otro en el borde de un tablón roto del suelo.

Sonó dos veces, hasta que me atendió una voz aguda. Era el oficial de policía más asquerosamente amable de Sunder City, el cabo Bath.

—¿Está Simms? —pregunté.

—¿Puedo preguntar quién la llama?

—Puedes intentarlo.

Hubo una pausa. Habría seguido con aquello, pero me estaban dando calambres en el pie.

—Bath, soy Fetch. Tan solo déjame hablar con ella.

Eileen me gritó desde el sótano.

—¡Fetch! ¡Mira!

Había abierto un paquete envuelto en un gran trozo de lona.

—Solo dile a Simms que venga al Cúmulo.

—¿El Cúmulo? Nos avisaron de que alguien había disparado una pistola allí. ¿Era usted?

Por supuesto. Incluso en una ciudad tan salvaje como Sunder, las balas disparadas contra un puesto de fruta son algo que llaman la atención.

—Yo no fui el que disparó, pero sé quién fue. Estoy en el sótano de la tienda de máscaras con algo que Simms querrá ver. No se lo digas a nadie más, ¿de acuerdo? Esto es información solo para ella.

—Claro. Pero…

Colgué y bajé a toda prisa para aprovechar al máximo nuestros últimos minutos a solas. Eileen y yo éramos como dos niños desenvolviendo regalos de cumpleaños y no queríamos soltar nuestros juguetes ni por un segundo.

Eileen sostenía una espada de madera sobre su cabeza, como si fuera un personaje de la cubierta de un cuento de niños, con la punta de la hoja sobresaliendo por el agujero que había quedado en el suelo de la estancia arriba. Tenía casi un metro de largo, y estaba hecha de una madera oscura, densa y nudosa.

—Es una espada de hada —dijo—. He leído sobre ellas en algún relato, pero nunca había visto una real.

Pasé los dedos por el filo. La hoja estaba un tanto afilada, pero no lo suficiente para llegar a cortarme. La acerqué a una de las velas para poder ver mejor las vetas, y noté que no había uniones ni separaciones; el pomo, el puño, la guarda y la hoja estaban todos hechos a partir de una única pieza de madera. Aquella espada no había sido esculpida, le había dado forma un hada de madera talentosa; había crecido a partir de un organismo viviente en manos de una criatura que podía esculpir con la naturaleza misma.

—Yo pensaba que las hadas preferían la magia a blandir armas. O…

Al inclinar la espada para observar la empuñadura, la hoja golpeó la pata de una mesa de metal. En cuanto la rozó, la pata se dobló y luego se partió. La mesa se vino abajo y la vela se cayó al suelo y nos salpicó con cera caliente.

Yo me quedé pasmado, confundido, mirando los fragmentos que habían quedado debajo de la mesa, preguntándome qué acababa de suceder.

Eileen recogió la vela y la volvió a encender.

—Durante la Tercera Guerra, cuando los humanos forjaron las primeras armas de hierro, las hadas crearon estas espadas como respuesta. No puedes usarlas para matar a nadie, pero…

La mesa rota yacía de lado en el suelo. Eileen apoyó la punta de la espada sobre otra de las patas y presionó. El grueso metal se dobló con facilidad, como si hubiera sido calentado a una temperatura increíble, y luego se partió en dos. Ambos lanzamos una risita de sorpresa.

—¡Funciona igual que antes! —dije.

Eileen se encogió de hombros.

—No exactamente. En las historias, hacía añicos las armaduras con el menor golpecito y rompía espadas en mil pedazos. Esta parece haber quedado un tanto disminuida, pero podría resultar útil en una obra.

Colocó la espada sobre la lona y seguimos inspeccionando los cajones con la esperanza de encontrar otro tesoro inusual arrancado de alguna de las tantas historias que ella conocía. Oro y plata brillaban en la oscuridad. Algunos objetos olían a océanos distantes, otros a humo viejo o a cuevas húmedas. Dejamos atrás Sunder City y nos aventuramos por Archetellos tal y como solía ser: un mundo del tamaño suficiente para contener sus propias creaciones asombrosas, lleno de magia y de peligro, en el que había maravillas impredecibles en cada metro cuadrado.

Estábamos tan absortos en nuestros descubrimientos que no notamos las pisadas en la planta de arriba.

—¿Hola? ¿Señor Phillips?

Era el cortés cabo Bath. Su pálido rostro se asomó por el agujero que teníamos sobre la cabeza.

—Hola, Bath. ¿Simms está ahí arriba?

Respondió otra voz, mucho más grave.

—Llegará enseguida, señor Phillips, pero por el momento nosotros podemos hacernos cargo de todo.

“¡Joder!”.

El sonido de unos zapatos de cuero acompañó a Thurston Niles mientras bajaba por la escalera. Llevaba un traje color canela, unos zapatos inmaculados y su mirada era tan cálida y cordial como un pantano.

—Bien hecho, Fetch. Baxter se alegrará mucho.

Cuando miró a Eileen, ella se puso tensa, como si estuviera preparándose para defenderse. A regañadientes, los presenté.

—Eileen Tide, este es Thurston Niles, de Niles y Cía. A juzgar por su sonrisita de comemierda, parece que vino a intentar quedarse con los artefactos recuperados.

—Yo no intento hacer nada, Fetch. Dejen todo donde está y nosotros nos encargaremos.

—Algunas de estas piezas pertenecen a mis clientes.

—Entonces, pueden presentar una reclamación en el Ministerio y solicitar que se los devuelvan, pero deberán probar que no los utilizarán con fines perversos. —Fue hasta la caja más cercana y observó una figura de piedra de un arquero—. No podemos permitir que en las calles haya sueltas cosas como estas, ¿no es verdad?

Eileen resopló.

—Usted es quien está poniendo máquinas de matar en manos de todo el mundo.

—Sí, pero eso es justo. Las pistolas nos permiten estar en igualdad de condiciones. Funcionan de la misma manera, sin importar quién las lleve. Algo así… —dijo recogiendo un brazalete de oro y haciéndolo girar a la luz de la vela—, bueno, ¿quién sabe qué clase de problemas puede causar?