Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MedienEdition Welsch

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

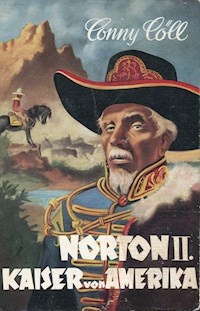

- Serie: Conny Cöll

- Sprache: Deutsch

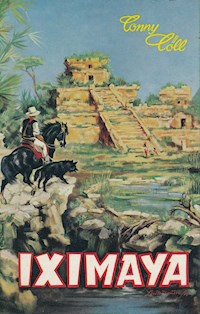

Iximaya – Traumstadt oder Wirklichkeit? Forscher sollen sie gesehen haben, die heilige Stadt der Mayas, von keinem Weißen vorher betreten. Wo lag sie? Jenseits von Santa Cruz del Quieche, vier Quadratmeilen groß, reich an Tempeln, Pyramiden und Altären, von einer breiten Stadtmauer umgeben, inmitten der Unergründlichkeit des unerforschten Urwaldes von Guatemala. Iximaya – letztes Bollwerk des uralten Mayareiches – hat es seine Geheimnisse preisgegeben? Atemberaubend und unvergesslich das Geschehen, das ins Reich Saticas, der Cura von Yukatan, führt. Was mussten Conny Cöll und Rhett Steve in der heiligen Stadt erleben? Satica war in Gefahr, und sie rief nach ihren Freunden ... Schon nach wenigen Seiten ist der Leser von einer fremden, längst versunkenen Welt eingefangen, lebt in ihr, leidet mit ihren Gestalten, freut sich mit ihnen und bangt um sie – Aufgrund des Alters des Textes kann es sein, dass im Inhalt Begriffe verwendet werden, die heute nicht mehr gebräuchlich bzw. nicht mehr politisch korrekt sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KONRAD KÖLBL – Iximaya

von Konrad Kölbl

Inhalt

1. Die Botschaft

2. Die Sprache der Tamborcitos

3. Nummer 713 erzählt

4. Die verbotene Stadt

5. In Chichen Itza

6. Iximaya

1. Die Botschaft

Einem uralten Häuptling der Santa-Cruz-Indios war es zu danken, dass die aufhorchende Welt davon erfuhr. Er hatte die unglaubliche Sensation auf Agavenpapier niedergeschrieben, um sie seinen Nachkommen zu übermitteln; in Puerto Mexiko, dem wohl elendesten und erbärmlichsten Nest am großen Golf, hatten Altertumsforscher, die nach Yukatan unterwegs waren, die Botschaft in einer von Moskitos verseuchten Höhle aufgefunden, in der sie nach Überresten der alten mixtekischen Kunst gegraben hatten. Die Mixteken waren Künstler, denen kein Stein, kein Fels zu hart war, um darin ihre kühnen Ornamente und Götterbilder zu verewigen; sie schufen Jadefiguren in edelster Vollendung.

Ein ganzer Kontinent blickte auf Puerto Mexiko am schmutziggelben Coatzacoalcos-Strom, an dessen Ufern Kokospalmen und blaugrüne Bananendickichte stehen, begrenzt vom tiefen, unergründlichen Urwald.

Die Welt erhielt Kunde von einer geheimnisvollen Stadt inmitten des ewig rauschenden Dschungels, inmitten der Urwaldriesen und Mahagonibäume, wo Orchideen und Pochote blühen. Ein Name tauchte auf, der rasch über den Erdball ging: Iximaya –

Die Botschaft auf dem Agavenpapier war der Beweis. Was mehrere Dutzend Forscher schon angedeutet und zu beweisen versucht hatten, ohne den lächelnden Unglauben der Welt zu besiegen, was als Ausbund krankhafter Fantasie gegolten hatte, fand seine Bestätigung: Iximaya existierte.

Die geheimnisvolle Stadt im Urwald schien Wirklichkeit zu sein. Wo lag das Heiligtum der Mayas? In Yukatan, dem geistigen Sitz dieses ehedem so hoch entwickelten Volkes? Die aufgefundene Schrift wollte es besser wissen. Iximaya, die rätselhafte Dschungelstadt, die noch keines Weißen Fuß betreten hatte, die als letztes Bollwerk des Mayatums bezeichnet wurde, die kein Unbefugter, kein Forscher, kein abenteuerlustiger Schatzgräber, sofern er das Glück hatte auf sie zu stoßen, wieder lebend verlassen hatte, sollte jenseits von Santa Cruz del Quieche in Guatemala nahe der mexikanischen Grenze liegen. Von den waldbestandenen Hängen der Sierra herab sollte man die breite Mauer sehen können, von der die Stadt umgeben ist, die Großstadt im Urwald; die Stadt der märchenhaften Tempel und Paläste, über siebzig an der Zahl, inmitten der gepflegten Wohnstätten der Indios, die schon bestanden haben sollen, als noch die barbarischen Azteken das große Reich terrorisierten und versklavten. Die Straßen sollten mit Gold und Silber gepflastert sein. Das war es, was die Welt aufhorchen ließ. Gold! Silber! Ungeheure Schätze!

Ein kleines Heer von Forschern, Weltenbummlern und schatzsuchenden Abenteurern machte sich auf, Iximaya zu suchen. Nun wusste man ungefähr, wo die sagenhafte Goldstadt zu finden war: in Guatemala, zwischen den ungeheuren Urwäldern von Britisch-Honduras und dem Pazifischen Ozean. Aber die Wochen vergingen …, die Monate …, die – Jahre –

Keine Meldung drang in die Öffentlichkeit, die von der tatsächlichen Entdeckung Iximayas kündete. Man war einer Fata Morgana, einer trügerischen Vision nachgerannt, die in ausweglose Irre führte. Man hatte endlose Ruinenfelder gefunden, längst schon in Staub zerfallene, versunkene Bauwerke inmitten der Wildnis. Der üppig blühende Urwald hatte die Mauern umrankt und erstickt, Wände und eingestürzte Dächer, uralte Treppen und Pyramiden überwuchert. Von einer lebendurchpulsten Großstadt, die eine Ausdehnung von nahezu vier Quadratmeilen haben sollte, keine Spur.

Schon begann die Öffentlichkeit über die Fabelstadt zu lächeln, zu spotten, denn die täglichen Berichte, maßlos aufgebauscht, widersprachen sich in sinnloser Folge. Wo lag die Wahrheit –, die Wirklichkeit? Unentwegte Forscher wurden nicht müde, die „Goldene Stadt“ zu suchen, und ihr Aufbruch in die Dschungel Guatemalas wurde mit großem Pomp bekannt gegeben – von ihrer Wiederkehr hat man nichts mehr gehört.

Die Urwälder Guatemalas waren voll Tücke und Gefahr, sie waren ohne Anfang und Ende. Sie gaben ihre Geheimnisse nicht preis …

Schon war die Botschaft des alten Santa-Cruz-Indios vergessen. Niemand sprach mehr von Puerto Mexiko, dem armseligsten Nest an der Küste des riesigen Golfes, von den Unermüdlichen, die sich anheischig machten, dem Dschungel seine Geheimnisse abzutrotzen, als eine neue Zeitungsmeldung die Gemüter einer sensationshungrigen Leserschaft aufwühlte –

Ein gewisser Joe Johnson, Archäologe, der mit einer kleinen, gut ausgerüsteten Expedition vom südlich gelegenen La Comera aus ins Innere von Guatemala vorgestoßen war, war in völlig erschöpftem Zustand in Punta Gorda von britischen Soldaten aufgefunden worden. Er hatte nur noch wenige Stunden gelebt, nachdem er in wirren, zusammenhanglosen Worten von der „Goldenen Stadt“ erzählte, die er gefunden haben wollte. Er schilderte, bereits im Fieberwahn, die unbeschreibliche Herrlichkeit des Geschauten und fantasierte von modernen Straßenanlagen, die genau im maßgerechten Quadrat angelegt waren, von Häusern aus schimmerndem Marmor, von riesigen Standbildern aus Granit, von himmelaufstrebenden Pyramiden, endlosen Treppengängen, kunstvoll gewundenen Säulen und goldenen Altären, von Glanz und Pracht. Die Expedition war von Indios überfallen und niedergemacht worden. Nur ihm war es gelungen, sich zu retten. Man hatte ihn durch den Dschungel verfolgt, er hatte Jaguaren, Panthern, Pumas und sogar Alligatoren ausweichen müssen und mehr als einmal sollte er nahe am Rande des Todes vorbeigegangen sein. Sollte –, sollte …

Mister Joe Johnson hatte sein fragwürdiges Erlebnis nicht mehr zu Ende erzählen können. Sein ausgemergelter Körper war den unmenschlichen Strapazen nicht gewachsen gewesen –, er starb, während sein wirrer Geist von den Schönheiten einer sicherlich gar nicht existierenden Stadt faselte. Fieberfantasien mussten dem Armen schillernde Luftschlösser vorgegaukelt haben, das war die Meinung der Fachwelt. Iximaya existierte nur in den Gehirnen einiger Verrückter, die einem Phantom nachjagten, und so wurde Mister Joe Johnson der Grad eines ernsthaften Wissenschaftlers aberkannt. Die gelehrten Herren an den amerikanischen Universitäten hatten für Kollegen kein Verständnis, deren Lebensinhalt nur darin bestand, zweifelhafte Berichte für eine noch zweifelhaftere Sensationspresse zu liefern –; und doch hatte das aufsehenerregende Geschehen in Punta Gorda eine kleine Schar Männer aufhorchen lassen, denn Colonel Yorkshire hatte zu Protokoll gegeben, dass der sterbende Archäologe Johnson im letzten Fieberdelirium immer wieder einen Namen ausgestoßen hatte, dessen Bedeutung nur ganz wenigen bekannt und vertraut war.

„Die Hexe …, die verdammte Hexe …“, hatte er mit angstverzerrtem Gesicht geschrien, „das satanische Weib, Satica –, sie ist der Dämon …, sie will mich vernichten …, mich und meine Leute –“

Satica?

Die Hexe von Yukatan?

Wie kam die oberste Priesterin des Mayavolkes in Yukatan, die doch in Chichen Itza ihren Stammsitz hatte, nach Guatemala? Diesen geheimnisvollen Namen konnte Joe Johnson doch nicht fantasiert haben! Satica war alles andere als ein Trugbild. Sie war dämonische Wirklichkeit, sie lebte. Also lebte und existierte auch Iximaya?

Das Rätsel begann noch rätselhafter zu werden, als wie ein Blitz aus heiterem Himmel eine Depesche im Hauptquartier der kleinen Westreiter-Schar in Prescott eintraf. Eine Depesche, die großes Erstaunen hervorrief – –

– – –

Iximaya? Traumbild oder Wirklichkeit?

Conny Cöll interessierte sich nicht für untergegangene Städte, für unentdeckte Landstriche, für Mayatempel und jahrhundertealte Kulturen. Eine unter Farnen liegende Gesteinsplatte interessierte ihn nur, wenn sie ihm Hinweise oder Aufschlüsse über ein von ihm verfolgtes Opfer, auf dessen Fährte er sich befand, geben konnte. Er kannte Mexiko, vor allem Yukatan. Die Sensationsmache der Tageszeitungen ließ ihn kalt. Er wusste, dass es noch unentdeckte, versunkene Ruinenstädte gab, deren Lage von den Mayas streng geheim gehalten wurde. Aber lebende Städte? Nein, das hielt der Westmann für unmöglich, und er wäre mit einem Achselzucken über die sich täglich widersprechenden Meldungen hinweggegangen, hätte er nicht eines schönen Morgens ein merkwürdiges Erlebnis gehabt. Er befand sich gerade auf der Farm eines Bekannten, die zwischen Tombstone und Bisbee nahe der mexikanischen Grenze lag.

Es war früher Morgen. Das unwillige Knurren Schwarzwolfs riss ihn aus dem Schlummer. Conny Cöll gehörte keineswegs zu den Frühaufstehern, er schlief oft bis zur Mittagsstunde, um sich dann, wenn es seine Zeit erlaubte, nach einem ergiebigen „Frühstück“ wieder hinzulegen, um nochmals „auf Vorrat“ in Morpheus Armen zu bleiben. Der geringste Laut aus dem Rachen seines treuen Vierbeiners aber ließ ihn hellwach werden, und da dieser eben knurrte, sprang er aus den Federn und eilte zum Fenster. Sein Zimmer lag ebenerdig, und nun sah er durch die Ritzen der Fensterläden einen Mexikaner stehen. Oder war es ein Indio? Die Kleidung jedenfalls war mexikanisch.

Die Häuser an der Grenze nach Mexiko hatten sich bereits der altspanischen Sitte angepasst, sie waren vergittert. Conny Cöll stieß die Läden zurück. Der Mann vor dem Fenster bewegte sich nicht. Er stand wie eine gemeißelte Statue, die traurigen, rätselhaften Augen, in denen die ganze Tragik eines unglücklichen Volkes lag, starr auf einen Punkt gerichtet. Eine unheimliche Erscheinung. Schwarzwolf bekundete jedoch nur Neugierde. Er hatte es für notwendig erachtet, seinem Herrn Meldung zu machen. Dann aber rollte er seinen mächtigen Körper wieder zu einer struppigen Kugel zusammen und legte den mächtigen Schädel auf seine beiden Vorderpranken – wie man seine Läufe wohl bezeichnen durfte –, um die unterbrochene Siesta fortzusetzen.

Der Westmann blinzelte in die Morgensonne, die durch die Gitter funkelte und betrachtete den Mann, der wie ein Wächter vor seiner Kemenate stand. Cowboys der Ranch machten grinsend einen Bogen um die offenbar zur Statue erstarrten Gestalt. Sie kannten die indianischen Sitten. Der braunhäutige Boy wollte den Gast des Farmers sprechen, und er würde Stunde um Stunde bewegungslos vor dem Fenster stehenbleiben, bis sein Anliegen Gehör fand.

Als Conny Cöll das Fenster öffnete –, sie waren wegen der Moskitoplage geschlossen worden –, verneigte sich der Fremde tief. Nun sah der Westmann, dass er es mit einem Maya zu tun hatte, dessen hageres, ausdrucksloses Gesicht die typischen Merkmale dieses Volkes aufwies. Er musste den oberen Mayakasten angehören, wie seine farbenfrohe, bunte Kleidung bewies, die nicht aus der Henequenfaser, die aus den Blättern einer Agavenart gewonnen wurde, bestand, sondern aus starken Baumwollstoffen mit reichen Verzierungen.

„Señor“, begann er und fuhr in reinstem Englisch fort, „ich bin glücklich, ,Blitzende Hand’, den großen Freund unseres Volkes gefunden zu haben.“ Er stockte, sein Blick überflog die Umgebung, als befürchte er unerwünschte Lauscher. Er zog die grellfarbene Decke seines Tilmàtli enger an der Brust zusammen, als fröstele ihn, „sie schickt mich, Señor, sie …“, seine Stimme wurde geheimnisvoll, „die Herrin ruft nach ihrem jungen Bruder, sie ist ratlos, sie ist in Gefahr. Sie bedarf seiner. Wir haben bereits den singenden Draht befragt, der auf Anweisung der Herrin das gesprochene Wort nach dem Wohnsitz unseres großen Bruders trug. Aber ich bin glücklich, hier stehen zu dürfen. Wird ,Blitzende Hand’ dem Ruf aus Iximaya folgen?“

„Aus Iximaya?“, entfuhr es Conny Cöll verblüfft.

„Die Herrin befindet sich im Heiligtum unseres Volkes, das kein Weißer kennt, das kein Weißer je kennenlernen wird …“

„Bin ich vielleicht ein Neger?“

„,Blitzende Hand’ ist tabu“, fuhr der Maya, nach seinem Federschmuck zu urteilen, ein Jefe, ein Häuptling, fort, „er ist ein Freund unseres Volkes. Vor ihm gibt es keine Geheimnisse. Vichica, unsere Priesterin, bürgt mit ihrem Leben, mit ihrem Seelenheil im Reiche Kukulkans, der ,Gefiederten Schlange’, für seine Sicherheit. Wird er das Flehen der Herrin erhören?“

„Wo treffe ich sie?“

Des Indios Hand vollführte einen unbestimmten Bogen.

„Überall …“, sagte er flüsternd, „sie ist überall und doch nirgends –“

„Mach es nicht unnötig spannend und geheimnisvoll, Rothaut!“, Conny Cöll kannte den Hang der Mayas zur Mystik, den man nur mit brutalen Worten zerstören konnte. Der Indio besann sich rasch.

„,Blitzende Hand’ wird unsichtbare Führer haben, die ihn leiten und sicher zu Vichica bringen.“

„Das genügt mir nicht“, brummte der Westmann unwillig, „was nützen mir unsichtbare Führer. Du scheinst ein gebildeter Maya zu sein, also sind dir Städtenamen und Staatsgrenzen geläufig. Wo liegt Iximaya?“

Der Jefe erschrak. Es wetterleuchtete in seinem Gesicht, die tiefschwarzen Augen rollten, als hinge die ewige Verdammnis von seiner Entscheidung ab. Abermals schweiften seine Blicke über die Umgebung, aber weit und breit war kein lebendes Wesen zu sehen. Die schmutzig braune Hand wölbte sich vor seine Lippen; kein Wort, nicht eine einzige Silbe durfte verloren gehen, an unrechte Ohren dringen.

„Sie liegt am Rio de los Lagartos, Señor, der sich wie die ,Gefiederte Schlange’ schützend um die heilige Stadt legt –, als lebender Wall, in dem das Verderben ruht. Du wirst zwei kleine Dörfer passieren: San Christobal und Chicamon. Du erreichst den Rio Chixay, die von uns angelegte Hängebrücke aus unzerreißbaren Fasern der Liane –, dann siehst du das ,Tal der Götter’ –: San Miguel Usponton –“, die Stimme des Maya war kaum noch zu verstehen, „ich habe mehr gesagt, als ich durfte … ,Blitzende Hand’ aber ist unser Freund, unser Bruder. Vichica nennt ihn ihren Sohn. Er hat Juan de Landa, den Dämon unseres Stammes, vernichtet. Er hat Tschuni, die unglückliche Blume der Chiapas, vor dem Brunnen des zürnenden Gottes retten wollen[1], er hat den bösen Geist aus Jefe Clarisso vertrieben, er hat den Häuptling wieder froh und glücklich gemacht.[2] Das Volk der Maya ruft nach ihm –, die Herrin ist in Gefahr …, sie ist ratlos und bedarf seiner …“

Conny Cöll trat vom Fenster zurück, ohne Antwort und zustimmende Geste. Aber seine Ruhe war nur scheinbar, das Gehörte hatte ihn mächtig gepackt. Satica in Gefahr? Sie, die sich doch alle Mühe gab, als allwissend und unfehlbar zu gelten, ratlos? Was war geschehen? Ο verdammtes, geheimnisvolles Yukatan! Rätselhaftes Mayareich, das nie zu Ruhe kam, Land der Götter, der Geister und Dämonen einer längst vergangenen Zeit. In Sekundenschnelle war der Westmann angekleidet; als er aber wieder ans Fenster trat, war der Maya verschwunden.

Lange stand Conny Cöll. Er blickte in den jungen Morgen, der mit überschäumender Gewalt heraufzog. Cowboys, die das Vieh zu versorgen hatten, stolzierten verschlafen über den geräumigen Hof. Zwischen den Gattern brüllten die Rinder, aus den Korrals drang das Wiehern der Pferde, die auf die Weide drängten. Der Tag erwachte. Immer noch aber warfen die nachtschwarzen Schatten des fernen Waldes silhouettenhaft ihre dunklen Umrisse auf das fein gesponnene Moskitonetz, das zwischen den Gittern des Fensters hing –

Ein merkwürdiges Gefühl beschlich den Westmann. Er blickte in die Ferne über die düstere Gebirgskette im Süden, hinter der Mexiko lag, Yukatan, das Land der Mayas, das keinen mehr aus seinem Bann entlässt, der es einmal mit wachen Sinnen erlebt …

Es war das Reich Saticas, der zwielichtigen Alten, zu der sich Conny Cöll so unwiderstehlich hingezogen fühlte, obwohl er sie im Grunde seiner Seele eigentlich hätte hassen und verabscheuen müssen. Das „Mütterlein“ sollte nicht vergeblich nach ihm verlangt haben, es sollte sich auf das „geliebte Söhnchen“ verlassen können, wie schon so oft in den vergangenen Jahren –

– – –

Einen Tag später bereits erreichte Conny Cöll das etwa fünfundsiebzig Meilen südöstlich von El Paso gelegene Städtchen Banderas. Er war über die schmale Brücke des wildromantisch dahinfließenden Rio Grande geritten. Als die Hufe Satans wieder festen Grund spürten, war Mexiko erreicht. Die Landschaft veränderte sich, denn wenn man den nordamerikanischen Staat verlässt, tritt man in eine andere, in eine neue Welt: ins tiefste Mexiko.

Conny Cöll zog mit sanftem Ruck die Zügel straff. Der Rappe verhielt seinen Trab, tänzelte einmal im Kreise, als wolle er von der alten Heimat Abschied nehmen. Drüben, auf der nördlichen Seite des großen Stromes lagen weite, blühende Mais- und Weizenfelder, von fleißigen Händen bearbeitet, unübersehbare Weideflächen, auf denen sich stattliche Rinder- und Pferdeherden tummelten. Auf der mexikanischen Seite dagegen glich die Landschaft einer wasserlosen Steppe, einem unwirtlichen, verwahrlosten Garten. Man sah keine fleißigen Arbeiter, die Ordnung in das Chaos bringen wollten, und doch liebte Conny Cöll diesen Landstrich ganz besonders. Die „Wüste“, wie sie von den Yankees genannt wurde, gehörte bereits zum Reich der Señora Carmen Granados, der ungekrönten Kaiserin von Chihuahua, der in der Nähe von Las Mestemmas ergiebige Ölquellen und bei Buenaventura riesige Tabak-, Sesam- und Kaffeeplantagen gehörten. Südlich von Banderas, hinter der „Wüste“, dem Vorgarten ihres unübersehbaren Besitztums, lagen ihre Gummiplantagen, Wollfelder und weite Wälder kostbarer Mahagonibäume, in denen Hunderte von Arbeitern beschäftigt waren. Auch Erzvorkommen in den Ausläufern der Eagle Mountains nannte sie ihr eigen. Wahrhaftig – eine steinreiche Frau! Der Reichtum dieser Frau aber war nicht der Anziehungspunkt und nicht der Grund, warum Conny Cöll den kleinen Umweg über die Steinbrücke von Ciudad Juarez wählte. Señora Carmen Granados hatte ihrem hoch achtbaren Namen einen weiteren angefügt. Sie war die Frau Rhett Steves[3] geworden, dem Vater seines Freundes und Kampfgefährten Hal; er hoffte ihn in der Hazienda der Señora anzutreffen.

Bald schon verlor die Gegend ihren trostlosen Charakter. Es begannen die ausgedehnten Koniferenwälder nördlich von Bonito, die sich bis Lucero zogen. Conny Cöll war erstaunt, hier blitzsaubere Bauten, Arbeitersiedlungen und Erholungsheime vorzufinden, die alle den Namen „Señora Carmen“ trugen. Besonders eine in Stein gehauene Inschrift fesselte den Westmann. „Er wollte verzagen, dann aber fand er in den Werken der Nächstenliebe seine Lebenserfüllung“ –

Conny Cöll glaubte diese Worte zu verstehen. Er kannte das wild bewegte Leben Rhett Steves, des letzten Großen der vergangenen Epoche Mexikos. Ihm waren diese Worte einer liebenden Frau gewidmet, in deren Nähe er endlich Ruhe und Frieden gefunden hatte. Sogar ein Friedhof war angelegt worden. Malerisch standen die Kreuze aus Marmor zwischen künstlich gepflanzten Orchideen. Der unwirklich gleißende Schein der Sonne ließ sie noch weißer, noch leuchtender erscheinen. An der Eingangspforte war gleichfalls eine Tafel angebracht, obwohl die Inschrift kaum einem Mexikaner verständlich war. Dort stand im Dialekt der Mayas, kunstvoll aus hartem Granit herausgehauen: „Hier ruht die Seele von ,Old Death’, des Freundes von Mexiko, in glücklicher Unvergänglichkeit.“

Conny Cöll ritt weiter. Es hatte geregnet. Die Feuchtigkeit des Himmels hatte die Natur verzaubert, hatte in die dürren Blätter, in die trockenen Stämme den Saft jungen Lebens geträufelt. Der Waldboden hauchte feuchte Schwüle über die gepflegten Wege, die zum „Kastell“ der Señora führten. Bunt gefiederte Kolibris, halb Vogel halb Schmetterling, die die Indios besonders lieben, da von ihnen die Sage geht, dass sie die Gedanken der Menschen zueinander tragen und Glück und Unglück übermitteln, flatterten über ein Meer von Blüten, die plötzlich ihre Kelche weit offen hatten. Conny war versucht, eines dieser putzigen Tierchen zu fangen, doch er setzte seine Anwandlung nicht in die Tat um; das kleine Herz des Kolibris hört auf zu schlagen, wenn eine Menschenhand ihn festhält. Schwarzwolf tummelte sich sorglos im nass glänzenden Gebüsch. Er scheuchte in übermütigem Spiel Wildenten, Flamingos und Reiher auf, ohne sie jedoch erbeuten zu können. Bald nahm sie der sorgsam gepflegte Mahagoniwald auf. Conny Cöll erstaunte erneut, inmitten dieser duftenden Umgebung, auf einer kleinen Anhöhe gelegen, ein modernst eingerichtetes Hospital vorzufinden, das unverkennbar den Stempel amerikanischer Architektur trug. Große, luftige Fenster, weite Gärten, Terrassen, Balkone, bildeten einen imposanten Komplex. In den Grünanlagen saßen kranke Indios in sauberen, einheitlichen Kleidern, betreut von fürsorglichen Schwestern. Am prunklosen Portal fand der Westmann wieder eine Steintafel, auf der zu lesen war: „Er hat sich gewandelt zur Vollkommenheit.“

– – –

Gebannt starrte Conny Cöll auf das in Stein gehauene Ornament. Fast war er betroffen, denn er glaubte, auch den Sinn dieser Worte verstanden zu haben. Er kannte die Bemühungen der Señora, aus dem legendenumrankten „Old Death“ den bürgerlichen Rhett Steve zu machen, aber er bezweifelte das Gelingen dieses Experiments. Das Blut des Abenteurers ließ sich nicht bändigen, Wildheit der Veranlagung, ungestümer Tatendrang, die ungebärdige Stimme des verwegenen Herzens waren niemals zu töten. Nein, hier irrte Señora Carmen, hier spielte ihr die Liebe einen Streich, die, obgleich sie nicht blind war, dennoch etwas sah, was sie nicht sehen konnte. Rhett Steve würde immer „Old Death“ bleiben, solange noch ein Funke Leben in ihm war, das war die feste Oberzeugung Conny Cölls und – auch seine stille Hoffnung. Er dachte an den Freund Rhett Steves, an „Frisko-Jack“, der nicht in den weichen Federn eines Krankenbettes gestorben war, sondern unter dem donnernden Getöse einer Schlacht, die im Namen der Gerechtigkeit geschlagen wurde. Auch Patsy Townsend und „Old Tom“ hatten in der zurückgezogenen Bürgerlichkeit des Alltags ihr Glück nicht gefunden. Im Feuer der zuckenden Geschosse hatten sie sich zeitlebens wohlgefühlt, und unter den Blitzschlägen bellender Colt-und Gewehrkugeln hatten sie ihr altes Leben vollendet, wie es das Schicksal befahl.[4] Harter Kampf war ihre Bestimmung gewesen, und sie konnten nicht aus ihrer Haut, konnten sich nicht wandeln. Sollte Rhett Steve der erste der großen Garde sein, die geholfen hatte, dem Kontinent ein neues, besseres Gesicht zu geben, der ihr im Innersten untreu wurde? Nein, auch er wird es nicht fertigbringen, das dachte Conny Cöll, als er nun mit nachdenklichen Blicken das letzte Stück Weg zum Wohnsitz des alten Recken zurücklegte …

– – –

„Rhett!“

Der hochgewachsene Mann mit dem schneeweißen Haar, dessen Gesicht noch jugendliche Frische sprühte, hob den Blick. Er saß auf seiner Lieblingsbank am großen Fischteich.

„Rhett!“

Der einsame Angler sah Señora Carmen den schmalen Felsweg herabkommen, ihre Wangen waren vom raschen Gang gerötet. Oder war es gar ein besonderes Ereignis, das ihr die Farbe der Fröhlichkeit verlieh?

„Wir bekommen Besuch“, rief sie außer Atem, als sie den Gatten erreichte, „lieben Besuch …“

„Hal?“, Rhett Steve erhob sich, freudige Erwartung in den Zügen.

„Nein –, Conny …“

Ein glückliches Strahlen überglänzte das hagere Gesicht. „Conny? Großartig! Das nenne ich Überraschung!“ Seine Blicke flogen den Waldweg entlang, da sahen sie bereits den Wolf durch die knisternden Büsche brechen. Gleich darauf folgte der Reiter auf prachtvollem Rappen. Freudig erregt eilte Rhett Steve dem Ankommenden entgegen, streckte beide Arme aus und als der Westmann aus dem Sattel und mit weichen Sohlen auf den Waldboden glitt, fühlte er sich stürmisch umarmt und herzlich begrüßt.

„Willkommen, Conny, herzlich willkommen! Mein altes Herz freut sich, dich wiederzusehen!“

Nun war die Reihe der Begrüßung an Señora Carmen, und sie tat es nicht minder stürmisch. Sie liebte Conny in des Wortes wahrster Bedeutung, denn genauso musste Rhett einmal ausgesehen haben, als er noch in der Blüte seiner Jugend war; genauso und nicht anders. Sie sah in Conny Cöll das verjüngte Ebenbild des geliebten Mannes, ja, fast einen Teil seiner Persönlichkeit. Ihre Augen wanderten abermals den Waldweg entlang, als erwarte sie noch jemand.

„Und Hal? Ist er nicht mitgekommen?“

„Ich vermutete ihn bei euch –“, staunte Conny. „Seit einigen Wochen habe ich nichts mehr von ihm gehört. Sonst, wenn er sich in Schweigen hüllte – auch der Oberst war über seinen Aufenthalt nicht informiert –, hielt er sich stets in der Heimat auf …“

„Es wird ihm doch nichts zugestoßen sein?“

„Nein, nein, Señora“, lachte Conny, „wenn mir immer etwas zugestoßen wäre, wenn ich mich in irgendeinen Winkel verkrochen hatte, wäre der brave John nicht aus den Aufregungen gekommen. Das letzte Mal habe ich mich vier Monate bei den Ogalalas aufgehalten, ohne Prescott zu verständigen. Unkraut verdirbt nicht, und das Glück ist immer bei den Einsamen dieser Erde …“

Er sah Rhett Steve nicken –, gedankenverloren. Er sah den wehmütigen Blick, den er über das Wasser warf, über die Wipfel der Bäume, in die weite Ferne. Und Conny Cöll glaubte auch diesen Blick richtig deuten zu können. Ja –, der reißende Wolf, der zeitlebens Blut geleckt hat, er konnte in seinen alten Tagen nicht mit gebratenen Hühnchen vorliebnehmen, die ihm täglich in der Schüssel gereicht wurden. Sie mussten ihm allzu hausbacken vorkommen, allzu trocken und blutlos, selbst wenn er die Zähne stillhielt und des Schaffells gewärtig war, das er um die Schulter gelegt hatte …

Conny Cöll berichtete von seinem Erlebnis mit dem Mayahäuptling, ohne jedoch das Wort Iximaya zu erwähnen. Satica war in Gefahr, sie brauchte Hilfe. Eine sichtbare Unruhe hatte Rhett Steve ergriffen, eine Nervosität, die seiner Gattin nicht entging. Die kluge, verständige Frau ahnte die Gedanken ihres Mannes; sie rankten sich um eine Frau, an deren Existenz er nicht ganz schuldlos war. Señora Carmen wusste, dass Rhett Steve in Yukatan ein Kind zurückgelassen hatte, Chiquita, die Tochter seiner Mayafrau gleichen Namens, die er als kleines Kind verlassen hatte. Satica freilich – oder Vichica, wie sie sich vorher genannt hatte – war in ihrem Hass auf Rhett, den Verräter, so weit gegangen, der jungen Chiquita einzureden, sie habe ihren Vater nie gesehen und ihre Mutter sei aus Gram über sein Verschwinden an gebrochenem Herzen gestorben.

Chiquita war als Nachfolgerin Saticas ausersehen. Hal hatte viel von seiner unverhofft aufgefundenen Halbschwester berichtet und mit seinen Worten vielleicht die Sehnsucht nach dem herangewachsenen Kind ins Vaterherz gelegt. Jetzt, als Conny davon sprach zu Satica reiten zu wollen, schien der Wunsch im alten Herzen Rhett Steves übermächtig geworden zu sein, es wiederzusehen. Aber er beherrschte sich mannhaft, nichts in seinen Zügen verriet seine inneren Gedanken. Nur die großen, eisgrauen Augen waren immer noch in die weite Ferne gerichtet –, dorthin, wo Yukatan lag.

Conny Cöll blieb nur einen Tag auf dem Besitztum von Señora Carmen. Er versprach, auf dem Rückweg nach getaner Arbeit eine längere Rast einzulegen. Sein Abschied war herzlich wie der Empfang; ununterbrochen wandte er die Blicke, freudig mit dem breiten Stetson zurückwinkend. Dann nahm ihn der Buschwald auf. Aber schon nach wenigen Minuten machte er kehrt und ritt einen kleinen Bogen. Er stieg vom Pferd, denn er wollte vom Kastell aus nicht gesehen werden. Er hatte sich nicht geirrt: Die Señora hatte den Platz vor dem Teich verlassen. Rhett Steve aber stand immer noch mit abgewandtem Blick, der über die Wipfel der Bäume, über die Spitzen der Mountains gerichtet war. Dann ging ein Ruck durch seinen Körper, als habe ihn der Odem einer anderen Welt gestreift. Mit langen Schritten eilte er über die Lichtung in das kleine Blockhaus, das er in Stunden der Muße ganz allein bewohnte. Nach kurzer Zeit kam er zurück, ganz in Leder gekleidet, seine Hüften zierte der altgewohnte Waffengürtel mit den schweren Coltrevolvern. In der Hand hielt er seine geliebte doppelläufige Flinte, unter dem linken Arm seine unentbehrliche Decke. Ein gellender Pfiff und fast augenblicklich löste sich seine scheckige Stute aus dem Schatten der Futterkrippe, reisefertig aufgeschirrt. Rhett Steve –, war das noch Rhett Steve? Oder schon wieder „Old Death“, der alte Recke einer ruhmvollen Zeit, dessen unvergessene Tage im ewig jungen Mythos der mexikanischen Volksseele fortleben wie die Blätter eines goldenen Ruhmeskranzes, der unverwelklich war.

Conny Cöll sah den alten Kämpen abermals winken, diesmal aber in Richtung seiner Wohnstätte, dorthin, wo Señora Carmen hingegangen war. Dann klatschte eine harte Männerhand auf den Hals der Stute, ein übermütiges Wiehern, und in gestrecktem Galopp ging’s den Waldweg hinab ins Tal …

Vorbei an dem einfachen Tor, das die Inschrift trug: „Er hat sich gewandelt zur Vollkommenheit“ – –

– – –

Einige hundert Meter höher aber, hinter den zarten Gardinen ihres Privatgemaches, stand eine einsame Frau, die mit wehmütigen Blicken dem Davonreitenden nachsah. In ihren Zügen lag nicht Bitternis, nicht Enttäuschung, sondern Verstehen. Sie konnte das Verhalten des Gatten begreifen, sie durfte ihn nicht festhalten, ansonsten hätte sie etwas zerbrochen und ein Band zerrissen, das den Unbezähmbaren dennoch an ihrer Seite hielt.

Draußen in den Spieren seufzte der Wind, loderte die Seele des Waldes in hellen Schwingen. Zur erträumten Vollkommenheit des Lebens war es noch ein weiter Weg für Rhett Steve, das war die Erkenntnis dieser schmerzlichen Stunde – –

2. Die Sprache der Tamborcitos

Maya-Land …

Der Himmel war weiß vor Hitze. Kein Lüftchen regte sich. Mit lautlosen Schwingen hingen einige nackthalsige Geier in der flirrenden Luft über der undurchdringlichen, schwarzgrünen Wand des Tropenwaldes rings um die weißen Tempel und Paläste. Die blendenden Kalksteinmauern, aus riesigen Quadern gefügt, warfen das pralle Licht der Sonne in voller Kraft zurück.

Jetzt, um diese Stunde, liegen die kühnen, breiten Straßen und die unermesslich scheinenden Plätze still, wie ausgestorben; nur das Licht der Sonne brandet auf das spiegelblanke Steinpflaster.

Ringsum an den hoch in den Himmel ragenden Baumriesen des Tropenwaldes schlingen sich Lianen bis in die höchsten Wipfel. Unvorstellbar ist die Pracht der roten, gelben und weißen Orchideensterne, die sinnlos erblühen und bald verwelken …

Zauberhafte Kolibris schwirren wie Feuerfunken von Blume zu Blume, tauchen ihre langen Schnäbel in die Kelche, nippen vom Nektar und schießen, gleich einem Feuerpfeil, zur nächsten Blüte. Ihre Flügelschläge sind rasch und nur, wenn sie in der Luft schwebend vor einer Blume verharren, erkennt man ihre bunt schillernde Federpracht.

Plötzlich tollt mit zeterndem Geschnatter eine Horde kleiner Kapuzineräffchen von Ast zu Ast, von Baum zu Baum. Eine bunt gefleckte Wildkatze jagt beutegierig hinter ihnen her. Wie der Blitz sausen die Affen an den Ranken der Orchideen hinab, greifen knapp, ehe sie ins Leere stürzen, eine andere Liane, schwingen daran weit ausholend hin und her und erreichen im Schwung den nächsten Baum. Da stürzt ein Affe, dessen Griff den rettenden Zweig verfehlt, in die Tiefe! Mit dumpfem Aufprall plumpst er in den dampfenden Moder und bleibt wie betäubt liegen! Ein gelber Blitz schießt die Wildkatze aus dem grünen Gerank des Unterholzes, greift mit den dolchscharfen Krallen das verzuckende Leben. Lauter, erregter, angstvoller wird das Geschnatter der flüchtenden Affenhorde und wie ein Spuk verschwindet sie im Dämmerschein des undurchdringlichen Waldes.

Tragödie des Dschungels –

Ewiges Gesetz der Wildnis – –

Ein riesiger Mangobaum breitet seine Krone über ein ganzes Dickicht junger, zum Licht strebender Schösslinge. Gierig fallen die hungrigen Affen über die nach Tausenden zählenden saftigen Früchte her. Da sind aber schon Schwärme wütender Papageien, die sich an den Mangofrüchten gütlich tun; sie versuchen die langarmigen Räuber mit Flügelschlägen und lautem Kreischen zu vertreiben. Das Gekreisch des flinken, dunkel behaarten Rudels vereinigt sich mit den heiseren Schreien der Papageien zu einem ohrenbetäubenden Konzert, das aus der Hölle zu kommen scheint.

Ein kaum wahrnehmbarer Schatten huscht vorbei.

War es ein Goldadler, der lautlos herbeistrich, sich aus der zankenden Schar eine willkommene Beute zu greifen?

Da …, den bunt schillernden Federball in den kräftigen Fängen haltend, erhebt sich ein Rötelfalke schrill pfeifend in die Lüfte …

Die Sonne neigt sich gegen die bizarr geformten Gipfel der Sierra im Westen. Fieberdämpfe steigen aus den Wäldern, deren Boden nie ein Sonnenstrahl berührt. Myriaden blutdürstiger Moskitos tanzen über den Sümpfen und dumpf grollend wie ferner Donner rollt der erste Jagdruf des Jaguars von den Bergen herab …

Feierliche, eherne Stille liegt über der heiligen Stadt der Mayas. Immer noch glänzen die Prachtstraßen, die mit geschliffenen Kalksteinplatten ausgelegten Plätze, still und verlassen im roten Licht der scheidenden Sonne. Iximaya, die verbotene Stadt, die Urheimat des roten Mayavolkes, erwacht erst zum Leben, wenn der Abendstern mit feuchtem Glanz im Samt des dunkler werdenden Himmels erstrahlt.

Geheimnisse überall –, in den Wäldern, den Tempeln, auf den Plätzen –, in der Luft –

Eben berührt das rot glühende Tagesgestirn die steile Kontur der Sierra, da tönen seltsame Laute durch die noch immer glutwabernde Abendluft.

Von weit her, tief aus dem Tropenwald, kommt das harte, abgehackte Trommeln eines Tamborcitos. Es hört sich an, als klopfe ein Knochenfinger auf den Boden einer Kalabasse, eines jener Trinkgefäße, wie sie von den Indios aus ausgehöhlten Kürbissen verfertigt werden.

Eine kleine Weile verschweigt das knöcherne Trommeln. Die Stille über dem Regenwald ist jetzt noch tiefer, unheimlicher, erschreckender. Da antwortet droben in den Bergen ein anderes Tamborcito, seine Stimme ist heller und härter. Sobald das eine Tamborcito schweigt, beginnt das andere. So stehen sie sich Rede und Antwort, bis endlich beide Indianertrommeln schweigen …

Über Berge und Täler, über Flüsse und Sümpfe hinweg, durch tiefe Wälder und weite Prärien trommeln sich die Indios die Nachrichten zu. Das geht mindestens so schnell wie mit einem der modernen Telegrafenapparate in den Städten der Weißen, und jeder Indio versteht die Sprache der kleinen, hohl und knöchern klingenden Trommeln.

Über harte, in der Sonne getrocknete Kürbisschalen ist ein weiß gegerbtes, durchscheinendes Fell gespannt. Dieses Fell, behaupten Kenner, hat der Besitzer des Tamborcitos einmal einem Feind vom Leib gezogen, und es ist der stolze Triumph des Mayakriegers, wenn sein Feind auch noch nach dem Tode seine Stimme dem Sieger leihen muss.

Es ist gegerbte Menschenhaut, die so hart und knöchern klopfend, wichtige Nachrichten von Dorf zu Dorf vermittelt …

Nun ist die Sonne rot glühend hinter den schwarzen Bergen der Sierra versunken und dunkel zieht die Nacht im Osten herauf. Ein gutes Jägerauge kann bereits den flimmernden Abendstern im nachglühenden Himmel erkennen; aus dem Innenhof des größten Tempels von Iximaya steigt eine weiße Rauchsäule auf. Schnurgerade kräuselt sich der Rauch in den Himmel, bis er hoch droben in einem feinen Dunstschleier verweht.

Tief und unheimlich ist die Stille über der gewaltigen Stadt zwischen Tag und Nacht. Es ist, als hielte selbst die ungebändigte Natur ringsum den Atem an.

Indianerland – Wunderland – –

Plötzlich zerreißt ein irrer, gellender Schrei den Abendfrieden, flattert wie auf erschreckten Fledermausflügeln hinaus über die steilen Mauern der stillen Stadt, dringt in die Wälder, steigt die Berge hinauf und vergeht in einem klaren, schwächer und schwächer widerhallenden Echo …

Als hätten die Stimmen der Tamborcitos nur auf diesen Moment gewartet, beginnen sie schlagartig ein rasendes Crescendo und steigern sich gegenseitig zu immer neuen Fragen und Antworten, und in einem lang anhaltenden, wirbelnden Stakkato geben sie sich gegenseitig erregende Nachricht.

Wenn die Trommeln, die zunächst geschlagen werden, kurze Zeit verstummen, klingen von weit her, verhalten und kaum wahrnehmbar, die Klopfzeichen anderer Tamborcitos. Überall in der Sierra, tief drinnen in den Wäldern, hinter den Flüssen und über den Sümpfen, überall jagen die flinken Finger der Indios die gleiche, lähmendes Entsetzen verbreitende Nachricht in die Nacht hinaus.

War es die weiße Rauchsäule, die wie ein Opferzeichen der Götter aus dem Hochtempel von Iximaya stieg, oder war es der das Blut in den Adern gerinnen lassende Schrei, weshalb die Tamborcitos unentwegt durch die hereingebrochene Nacht pochten und pochten?

Was bewegte die still und zurückgezogen in ihren Siedlungen hausenden Mayas, dass sie fiebernd vor Erwartung in eine alles übertönende Erregung geraten waren?

Von Neumondnacht zu Neumondnacht steigerte sich die Sorge dieses Urwaldvolkes immer mehr zur quälenden Gewissheit, dass sich die alten Götter von ihnen abgewendet hatten!

Vor drei Mondläufen, genau am Abend der ersten Neumondnacht, war Sepe, der Häuptling der Ichaiche-Mayas, zum Hohepriester Xaxa in den Hochtempel von Iximaya geladen worden. Er war nicht mehr aus der heiligen Stadt zurückgekehrt. Niemand fand eine Spur des überall geachteten Kaziken. Nur am Abend desselben Tages war eine hohe, weiße Rauchsäule aus dem Innenhof des Tempels zum Himmel gestiegen.

Als nach weiteren achtundzwanzig Tagen der Mond wiederum sein Gesicht verbarg, forderte einer der niederen Priester, die Cura genannt werden, Salvadore, den Jefe der Santa Cruz-Mayas auf, vor Xaxa zu erscheinen. Wieder stieg die weiße Opfersäule in den Abendhimmel und abermals zerriss ein Schrei des Entsetzens die friedliche Stille des Abends. Auch Salvadore kehrte nicht mehr zu seinem Stamm zurück.

Abermals nach achtundzwanzig Tagen wurde Lara, der Häuptling der Kekchis, zum Hüter des größten Heiligtums befohlen. Lara jedoch kam nicht mehr heim, und die Kekchis beriefen den Großen Rat, um einen neuen Jefe zu wählen …

Die Santa Cruz-Maya hatten in Milo, einem erfahrenen Krieger, ein neues Stammesoberhaupt gewählt. Kaum hatte jedoch der Indio sein ehrenvolles und verantwortungsreiches Amt angetreten, als er vor Xaxa befohlen wurde …!

Noch nie hat das Volk der Maya, mit jeder Fiber seines Herzens zitternd, einen Abend so erwartet wie den heutigen. Würde wiederum die weiße Opfersäule in den Himmel steigen? Würde wiederum der Entsetzensschrei eines Menschen von einem grauenvollen Erlebnis künden?

Kurz vor Einbruch der Nacht hatten sich die Mayakrieger auf ihren Tamborcitos ihre Vermutungen zugerufen. Und dann waren sie, wohl das Entsetzliche des Geschehens vorausahnend, aber dennoch völlig überrascht, unter der Wucht des neuen Ereignisses gänzlich außer sich geraten! Niemals, meinten sie, war die Sprache ihrer Trommeln lauter, Rache und Erlösung heischender als diesmal!

Das Volk der Maya, durch Epidemien auf kleine Stämme zusammengeschmolzen, bewohnte wie schon vor tausend Jahren seine Urheimat Guatemala und die Halbinsel Yukatan. Seit jeher standen sie unter dem obersten Gebot ihrer Priester, und diesem Gebot war jeder Maya unbedingten Gehorsam schuldig. Die Stammeshäuptlinge oder Jefes waren im Grunde nur die Vertreter der weltlichen Macht.

Als nach fast drei Mondläufen Sepe noch immer nicht zu seinen Ichaiche heimgekehrt war, galt es als sicher, dass er getötet worden war. Der Große Rat trat zusammen und erwählte Felipe zum neuen Jefe.

Felipe war ein uralter Mann. Er kannte die Welt weit über Guatemala und Mexiko hinaus und hatte überall, wohin er gekommen war, seine Ohren offen gehalten. Seine reichen Lebenserfahrungen machten ihn zu einem Mann, der gewissermaßen mit allen Wassern gewaschen und mit allen Salben geschmiert war. Oft und oft hatte ihn Sepe zu sich gerufen, wenn es galt, wichtige Entscheidungen zu treffen.

„Warum ruft mich Sepe?“, fragte dann Felipe. „Der Jefe hat alle Gewalt und wie er entscheidet, so ist es recht.“

Sepe aber erwiderte: „Felipe weiß immer Rat.“

Bescheiden murmelte dann Felipe: „Ich bin nur ein alter Indianer, der viel gesehen und gehört hat …“

Diesen uralten, bescheidenen Felipe hatten die Ichaiche-Maya nun zu ihrem Stammesoberhaupt erwählt. Der ganze Stamm sah bereits Felipe als nächstes Opfer an, das in der heiligen Stadt mit ihren siebzig Tempeln und Palästen ebenso spurlos verschwinden würde wie seine Vorgänger Sepe, Salvadore, Lara und Milo.

Und Felipe?

Stundenlang hockte er an der kahlen Wand seiner trostlosen Lehmhütte und sann vor sich hin. Sah auch er sich bereits vor dem Hohepriester Xaxa stehen? Einem Befehl Xaxas sich zu widersetzen, bedeutete so viel wie den sicheren Tod. Erhielt Felipe die Aufforderung, vor dem Hohepriester zu erscheinen und folgte er ihr nicht, war er nach geltendem Brauch und Recht dem Spruch der Cura verfallen. Jedermann kannte den Spruch der Cura. Grausam und mitleidlos war er, vom Ruch des Blutes durchtränkt –

Gehorchte Felipe dem Abgesandten der Cura und trat er vor den Hohepriester Xaxa hin, würde er ebenfalls den Tod erleiden.