Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MedienEdition Welsch

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

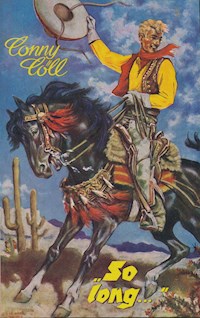

- Serie: Conny Cöll

- Sprache: Deutsch

Er war der Sohn eines einfachen Gießereiarbeiters, dem Mutter Natur eine seltsame Gabe in die Wiege gelegt hat: die Fingerfertigkeit beim Kartenspiel – eine Gabe, die der Vater nicht fördern konnte. Ein anderer war für diese Aufgabe bestimmt, der selber ein Meister dieses Faches war: Old Finely, ein prachtvoller Alter, der dem heranwachsenden Neff Cilimm zum Vorbild, zum väterlichen Freund und zum Lehrer wurde. Einen harten, dornenvollen Weg hat der junge Neff Cilimm zu gehen, bis er schließlich in der kleinen Mormonensiedlung Las Vegas auf Conny Cöll stößt, mit dem ihn mehr als nur gemeinsame Ziele verbinden. Unvergesslich die Geschehnisse in der Wüstenstadt Goldfield, unübertroffen die Gestalten der großen Pokerkönige, die uns in einer turbulenten und an Spannung kaum zu überbietenden Handlung vor Augen geführt werden – bis am Ende Neff Cilimm, der "Gentleman", zur "Nummer Drei" der G-Männer Oberst Sinclars wird. Es ist eine ungewöhnliche, eine grandiose Zeit, die in diesem Band erzählt wird! Aufgrund des Alters des Textes kann es sein, dass im Inhalt Begriffe verwendet werden, die heute nicht mehr gebräuchlich bzw. nicht mehr politisch korrekt sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Conny Cöll – König der Spieler

von Konrad Kölbl

Inhalt

1. Ein harmloser Junge

2. Kentucky

3. „Blitz-Sunny“

4. Trixi

1. Ein harmloser Junge

„Old Finely“ liebte zwei Dinge über alles auf der Welt: seine wirklich robuste Gesundheit und das Pokerspiel. Seine Gesundheit galt es lediglich zu erhalten, und da organische Einflüsse kaum in der Lage waren, sie von innen heraus anzunagen oder gar auszuhöhlen, blieb nur die Gefahr von außen.

Er war Texaner und natürlich hatte die gütige Schöpfung auch ihm jene Eigenschaften in die Wiege gelegt, die notwendig waren, mit diesen Gefahren fertig zu werden. Er lebte ein gefährliches Leben, das mit tückischen Zufälligkeiten, mit verfänglichen Situationen und ständig drohenden Abgründen gespickt war. Noch immer aber hatte ihn bis heute seine blitzschnelle Hand, sein exakt funktionierendes Reaktionsvermögen und seine überdurchschnittlich rasche Auffassungsgabe davor bewahrt, in jene nachtschwarze Schlucht zu stürzen, aus der es keine Wiederkehr gab. „Old Finely“ war ein verdammt guter Schütze, ein Coltmann, der mit dem Teufel einen Pakt geschlossen haben musste. Auch die Hölle brauchte Opfer und Tom Finely war Hoflieferant seiner dunklen Majestät des Fürsten der Verdammnis. Es verging fast kein Tag, dass der verwegene Mann sich nicht gegen Angriffe zu verteidigen hatte, und diese ständige Todesbereitschaft hing mit dem zweiten Ding zusammen, das er so sehr liebte: mit dem Pokerspiel. Wer „Old Finely“ bei harter Kartenarbeit zusah, glaubte einen Mann vor sich zu haben, der dem Spielerwahnsinn verfallen war. Wenn der hochgewachsene, zaunlattendürre Geselle über dem abgewetzten Tisch gebeugt saß, mit eingefallenen Schulterknochen, hohlen Wangen, tief in den Nacken gezogenem Schädel, der wohl schon seit Jahren weder mit Kamm noch Bürste Bekanntschaft gemacht hatte, musste er jedem Unbefangenen als Prototyp eines durch und durch verkommenen Falschspielers erscheinen. Sein Anzug schien aus weggeworfenen Scheuerlappen zusammengeflickt zu sein, er hing wie eine bunte, schmutzige Fahne von der hautumspannten Stange, mit der sein Körper eine merkwürdige Ähnlichkeit hatte. Aber wer nur auf diesen Eindruck ging, täuschte sich. „Old Finely“ hatte gütige, weise Augen und über sein stoppelbedecktes Gesicht lag ständig ein freundliches, alles verstehendes Lächeln gebreitet. Diese Augen flößten Vertrauen ein. Ihr Ausdruck stand im krassen Widerspruch zu seinem Äußeren, und da es Männer und noch viel mehr Frauen gab, die in ihnen den Spiegel der menschlichen Seele sahen, hatte „Old Finely“ viele Freunde. Zudem war er seiner sagenhaften Schießkunst und seines waghalsigen Spieles wegen eine Persönlichkeit von Ruhm. Man konnte über ihn spotten, ihn mit üblen, beleidigenden Ausdrücken belegen, ja selbst ihm die Tür weisen, „Old Finely“ nahm das kein einziges Mal krumm und fing nie einen Streit an. Das lag ihm nicht. Er war ein friedlicher Geselle, fern von Provokation und zänkischer Angriffslust. „Take it easy“, pflegte er in solchen Fällen lächelnd in seinen Stoppelbart zu murmeln. Nimm’s leicht und ärgere dich nicht. Ärger zerrt nur an den Nerven, ruiniert Galle und Leber und macht die Hand unsicher und zitternd. Er trug ständig ein Vermögen bei sich. Wie hätte er sonst als Partner in den verschiedenen Spielkneipen Anerkennung finden können? Er war Gast in feudalen Clubs so gut wie in verrufenen Kneipen von Dallas; doch dass er sich von seinen Gewinnen, die meist recht beachtlich waren, gelegentlich eine neue Hose gekauft hätte, das war ihm jahrelang nicht im geringsten in den Sinn gekommen.

Erst gestern hatte „Old Finely“ in der „Bahia-Bar“ in der Whitness Street zwölftausend Dollar gewonnen. Leider hatte das Spiel üble Folgen gehabt. Pit Förster, ein übler Karten-Hai aus dem Spielerparadies Nevada, hatte in Dallas ein Gastspiel gegeben, da er in seiner Heimat keine Partner mehr fand, die es mit seinen Künsten aufnehmen wollten. Man hatte ihn in Dallas nicht gleich erkannt. Erst als seine Siegesserie nicht abriss, war man auf ihn neugierig geworden. Der Sheriff hatte ihn schließlich erkannt, und natürlich wollte von dieser Stunde an keiner mehr mit diesem gerissenen Falschspieler zu tun haben.

Er wurde gemieden. Man wollte sich nicht von berüchtigten Gangstern die Dollars aus den Taschen stehlen lassen. Bis dann „Old Finely“ aufgetaucht war. Böse Zungen behaupteten, der Sheriff habe ihn verständigt, aus ganz bestimmten Gründen. Sheriff Daxton gehörte nämlich zu den Freunden „Lumpen-Toms“, wie er in „Fachkreisen“ genannt wurde. Er bediente sich manchmal seiner Mithilfe, einen raffinierten Pokerfuchs zur Strecke zu bringen. So murmelte man wenigstens, ohne allerdings schlüssige Beweise dafür zu haben. In der „Bahia-Bar“ hatte dann das große Treffen stattgefunden. Pit Förster schien nicht viel von „Old Finely“ gehalten zu haben, bis sich dann während des erregendsten Spiels das Blatt sprichwörtlich zu wenden begann. Pit Förster verlor plötzlich mit einer Gesetzmäßigkeit, die ans Unheimliche grenzte. Ein Tausend-Dollar-Schein nach dem andern wanderte in die Taschen des schmunzelnden Strolches, und als der Mann aus Nevada den letzten Cent an ihn verloren hatte, beschuldigte er mit sich vor Wut überschlagender Stimme „Old Finely“ des Falschspiels und verlangte sein Geld zurück. Aber „Old Finely“, der Gewinner, meinte dazu nur: „Take it easy“. Da hatte Pit Förster nach den Waffen gegriffen und – es gab einen Toten. Anerkennend hatte Sheriff Daxton „Lumpen-Tom“ auf die Schulter geklopft und seine Genugtuung über den Ausgang des Treffens zu verstehen gegeben. Das dramatische Ende in der „Bahia-Bar“ hatte ihm eine Menge Arbeit erspart. Einem gerissenen Falschspieler – und Pit Förster war einer der geschicktesten in den gesamten Unions-Staaten gewesen – war kaum etwas zu beweisen. Ohne Beweise jedoch war eine Überführung dieser gefährlichen Verbrecher nicht möglich. „Old Finely“ war der Angegriffene, er hatte in Notwehr gehandelt und er hatte richtig getan, denn von diesem verdammten Gelichter konnte nach der Meinung des Sheriffs – es war nicht nur die seine – nicht genug von der Erde getilgt werden. In den schurkischen Kategorien gehört der Falschspieler mit zu den übelsten. Er vernichtet Existenzen, kann ganze Generationen ins Unglück stürzen, und harmlose Menschen, die dem Zauber eines zweifelhaften Vergnügens für eine kurze Stunde erliegen, gehen oft durch ihn in den Selbstmord.

Sheriff Daxton wusste nicht, ob das sagenhafte Spielerglück „Old Finelys“ mit rechten Dingen zuging. Er hatte den alten „Hobo“, wie der Yankee den Tramp nennt, viele Monate lang beobachtet und dabei die Feststellung gemacht, dass „Old Finely“ nicht immer gewann. Er verlor oft beträchtliche Summen, ohne Revanche zu verlangen. Immer aber hatte es sich in diesen Fällen um Partner gehandelt, die nicht mit Glücksgütern gesegnet waren, wie zum Beispiel Harold Mines. Infolge einer ununterbrochenen Kette von Schicksalsschlägen vor dem Ruin stehend, hatte Farmer Mines im Spiel seine letzte Chance gesehen. Über zwanzigtausend Dollar hatte „Old Finely“ an ihn verloren, und das war genau die Summe, die Mines brauchte, um wieder frei atmen zu können. Gerne hätte sich der Farmer noch einige Scheinchen hinzuverdient, aber da war auf einmal seine Glücksserie wie abgeschnitten. Die Göttin Fortuna hatte sich jäh von ihm gewandt, Sheriff Daxton war Zeuge dieser dramatischen Szene gewesen. Er hatte um Harold Mines gebangt, hatte vergeblich versucht, den verzweifelten Mann vom Spieltisch fernzuhalten. Nutzloses Bemühen. Und nun diese Wende! Würde er jetzt vernünftig sein und sich mit dem Gewonnenen zufriedengeben? Sheriff Daxton dachte oft in seinem Leben an diese entscheidenden Augenblicke, wo die gütigen Augen „Old Finelys“ mit durchdringenden, fast eisigen Pupillen auf den Partner gerichtet waren. Die Freundlichkeit war plötzlich aus seinen Zügen verschwunden gewesen. „Take it easy“, hatte er gemurmelt, „wollen doch mal sehen, wer das längere Ende hat –“

„Aufhören!“ Derb waren die Fäuste des Sheriffs gegen die Rippen Harold Mines gestoßen, „aufhören…, verdammt!“

„Jetzt bin ich am Zuge“, hatte „Old Finely“ gesagt und über seine Züge war wieder jenes geheimnisvolle, unergründliche Lächeln gehuscht, das genauso gut triefenden Hohn wie noch ein verstecktes Wohlwollen enthalten konnte, „jetzt gehört mir das Spiel …“

Eine volle Minute hatte Harold Mines auf die Tischplatte gestarrt – dann war die Entscheidung in seinem aufgewühlten Inneren gefallen. Mit hastig-nervösen Bewegungen hatte er die Dollarnoten aufgerafft, sie beinahe wahllos in seiner Tasche verstaut, und war, ohne noch ein Wort zu verlieren, aus der Kneipe gerannt.

Nein, Sheriff Daxton konnte aus „Old Finely“ nicht klug werden. Der alte Vagabund verlor ständig gegen anständige Spieler, und wenn er gewann, hatte es der Lauf der Dinge eben so gewollt. Gegen notorische Falschspieler, anrüchige Existenzen, protzende Neureiche, verlor er selten. In der Tat, eine mysteriöse Persönlichkeit, die ihm Rätsel aufgab, die er in seinem einfachen Denken nicht zu lösen vermochte. Fast deuchte ihm, „Old Finely“ spiele Vorsehung. Er nahm den Gaunern das mühelos erbeutete Geld ab, um es auf eine genial zu nennende Art und Weise den Bedürftigen, durch missliche Umstände im Leben Gescheiterten, zufließen zu lassen. Keiner der auf diese ungewöhnliche Methode „Beschenkten“ hatte das Gefühl, aus der Hand eines stadtbekannten Strolches eigentlich ein Almosen bekommen zu haben. Es war Gewinn im Spiel, nichts anderes. Erst der Fall des Farmers Harry Stones hatte Sheriff Daxton die Augen geöffnet. Sein Schicksal war weit bekannt und erweckte das Mitgefühl der Bürger von Dallas. Stones war ein Farmer, der aus kleinsten Anfängen begonnen und in jahrelanger schwerster Arbeit Wohlstand und Besitz errungen hatte. Er war Pferdezüchter und es war ihm gelungen, eine besonders wertvolle Rasse heranzuzüchten, die einen hohen Vermögenswert darstellte. Aber eines Tages hatten Banditen die Tiere geraubt. Dieser Überfall kostete seinen ältesten Sohn das Leben, ein anderer wurde schwer verletzt. Wenige Tage später wurde ihm nahezu seine gesamte Viehherde weggetrieben, ein Schlag, der seine Frau aufs Krankenlager warf. Hoffnungslos verschuldet, von den Gläubigern bedrängt, die bereits ihre Hypotheken gekündigt hatten, und zu guter Letzt heimgesucht von einem Brand, den fremde Hand an einen Teil seiner Scheunen gelegt hatte: so stand Harry Stones da, gleich dem „Dulder Job“, arm und entblößt von Habe und Besitz.

Eines Tages war er im „Hotel Houston“ aufgetaucht, um bei einer Flasche Whisky Vergessen zu suchen. Er saß nicht lange allein. „Old Finely“ hatte an seiner Seite Platz genommen. Kurze Zeit später waren die beiden in ein Kartenspiel vertieft. Stones konnte gar nicht pokern, Finely lernte es ihm, nur so zum Zeitvertreib, wie er sagte. Erst gestern hatte „Lumpen-Tom“ in der „Tornado-Bar“ achtundzwanzigtausend Dollar gewonnen. Ein berüchtigter Falschspieler aus Chicago, der seinen „Urlaub“ in Texas verleben wollte, war sein Opfer gewesen. Und genau diesen Betrag verlor Finely nun an den Farmer Harry Stones. Das musste auffallen. Die Bürger von Dallas aber schüttelten nur die Köpfe über den verdammten Narren, wie sie Finely schimpften, der bei Kartenkünstlern sagenhaftes Glück hatte, bei Greenhörnern aber vollkommen versagte. Stones hätte weiterspielen wollen, immer weiterspielen. Da aber hatte „Old Finely“ sich für pleite erklärt, mit einem resignierten Lächeln. „Take it easy“, waren seine Worte gewesen. Und ein hilfloses Achselzucken war alles, was er noch hinzufügen konnte. Harry Stones konnte seine Gläubiger bezahlen, seine Farm erneuern und wieder ein neues Leben beginnen. „Tom“, hatte Sheriff Daxton gesagt, als er den Spieler einmal auf der Straße traf, „wenn du ein paar gute Tipps benötigst –, ich stehe dir zur Verfügung …

„Welche Tipps?“

„Es gibt noch manche unverschuldete Not in unserer Stadt … und es gibt eine ganze Menge Kerle, die mit einer blitzsauberen Weste herumlaufen, und darunter ist weiter nichts als eine schmutzige Seele …“

„Old Finely“ hatte zuerst etwas betroffen aus seinen Bartstoppeln geblinzelt, dann aber war es verschmitzt über seine ungewaschenen Züge geglitten.

„Der Doc hat mir viel frische Luft verordnet, Sheriff“, hatte er geantwortet, „ich komme viel herum und sehe viel. Es macht Freude, die Menschen zu studieren. Ich brauche keine Tipps –“

„Bist ein feiner Boy, Finely.“

„Sie verkennen mich, Sheriff – ich bin ein nichtsnutziges Luder, das sicher noch einmal mit Ihrem Gefängnis Bekanntschaft machen wird …“

„Ich glaube nicht. Aber was immer kommen mag, du hast einen aufrichtigen Freund – mich!“

Daran musste Sheriff Daxton nun denken, als er Tom Finely soeben durch die Pendeltür der „Digger-Bar“ in die verrufene Spielerkneipe treten sah. Sein Gehilfe hatte ihm gemeldet, wer heute Gast in diesem berüchtigten Lokal war, nämlich „Spieler-Joe“, einer der erfolgreichsten Falschspieler des Staates Texas, von dem das Gerücht im Umlauf war, er habe noch kein entscheidendes Pokerspiel verloren: Er war – um es mit einem Wort zu sagen – unschlagbar.

Das Auftauchen des Spielers war eine Sensation für Dallas, fast die gleiche, als wenn Chris Loone, der Pokerkönig von Nevada, in der Hauptstadt von Texas aufgetaucht wäre. Chris Loone – oh, das wäre eine feine Sache gewesen. Und ein Treffen dieser beiden Kartengenies … „Spieler-Joe“ – Chris Loone …, nein, nicht auszudenken! Die ganze Stadt wäre auf den Beinen gewesen. – Vorerst aber war es Sensation genug, dass sich wenigstens der eine der beiden in der „Digger-Bar“ befand. Nur wenige hatten „Old Finely“ die Kneipe betreten sehen. Bahnte sich eine neue Überraschung an? Würde es „Lumpen-Tom“ wagen, „Spieler-Joe“ zum entscheidenden Gang herauszufordern? Die Kneipe füllte sich. Wie ein Lauffeuer durcheilte die Kunde von dem bevorstehenden Treffen die Virginia Street, wälzte sich über die breite Central Avenue und lockte immer mehr Neugierige, immer mehr Gaffer. „Old Finely“ war in der „Digger-Bar“ verschwunden, und es konnte kein Zweifel bestehen, warum …

Aufregende Stunden standen bevor. –

– – –

Der runde Spieltisch der „Digger-Bar“ stand nahe am Fenster an der nach Süden gelegenen Wand. Strahlender Sonnenschein überflutete die vom ständigen Gebrauch abgewetzte Holzplatte und warf spiegelnde Reflexe über Gesichter und Gestalten der im großen Rund sitzenden Männer. Nur wenige Spieler saßen einander gegenüber. In ihrer Mitte „Spieler-Joe“, ein klein gewachsener, nervöser Mann, dessen Augen wie flackernde Kerzenlichter ständig in Bewegung waren, dessen Hände nicht ruhig liegen oder die Karten halten konnten, und der unruhig auf dem schmalen Hocker hin- und herrutschte, als ob es Methode sei, mit dem Hosenboden die Sitzflächen zu polieren. Ein Nervenbündel, so schien es wahrhaftig. Nur seine engsten Freunde wussten, was Joe damit bezwecken wollte. Auch die aufgebrachten Wellen einer stürmischen See sind nur eine Oberflächenerscheinung, darunter verbirgt sich die tiefe Stille des Unheimlichen. Pokerspielen heißt Bluffen können, und ein nervöser Mann ist dazu kaum in der Lage. Niemand suchte hinter diesem ständig zappelnden Gesellen Konzentration, noch die Gabe zum geschickten Kombinieren. Ein zerstreuter Spieler ist kein Gegner, mit dem man zu rechnen hat. Fürwahr, eine großartige Tour, fette Fliegen ins ausgelegte Netz zu holen. Drüben in Nevada kannte ihn jedes Kind und es war ihm immer schwerer und schwerer geworden, dort noch Opfer zu finden. Vielleicht war es nun seine Absicht in Texas sein Domizil aufzuschlagen?

„Spiele nur mit Cents“, brummte Duc Kennedy, „wer spielt schon gegen ‚Spieler-Joe‘ mit Dollars? Nur ein Greenhorn.“

Joe gähnte.

„Langweilige Brut“, stöhnte er müde, „ein Glück, dass sich mein Pech noch nicht herumgesprochen hat …“

„Dein Pech?“ Ted Lake machte ein Gesicht, als habe er in eine faule Zitrone gebissen. Hatte er richtig gehört?

„Ich kann schon seit Wochen kein Spiel mehr gewinnen.“

„Seit Wochen?“

„Well –, seit Wochen.“ Joe riss erneut seine Kinnlade auf, eine kleinere Kokosnuss hätte womöglich darin Platz gehabt. Er fand es nicht der Mühe wert, den Mund hinter seinen schmalen Händen zu verbergen. „Habe mir das Gespött der Boys drüben in Nevada lang genug mit angehört, ist mir jetzt zu viel geworden … Klimawechsel –, verstehst du. Okay Duc, spielen wir um Cents …“

Das Spiel begann. „Spieler-Joe“ schien wirklich eine Pechsträhne zu haben, er verlor und verlor. Unbedeutende Erfolge konnten die Verluste nicht mehr ausgleichen. Man ging zu Dollars über. Joe verlor weiter, bis er schließlich müde abwinkte.

„Genug, Boys“, sagte er, „genug für heute. Ich bin kein reicher Mann mehr. Hundert Dollar ist das höchste, was ich pro Tag riskieren kann. Vielleicht …, vielleicht wendet sich mein Glücksstern wieder …“

Die Worte des berüchtigten Spielers stießen auf Misstrauen, es handelte sich bestimmt nur um einen geschickten Trick, um ein Einschläferungsmanöver, auf das kein erfahrener Mann hereinfallen durfte. Mit aufmerksamen Blicken beobachtete „Spieler-Joe“ seine neuen Freunde. Würden sie ihm glauben? Würde er sie überzeugen können? Es hing verdammt viel für seine zukünftigen Pläne vom Erfolg seiner Worte ab. Wie sollte er je wieder Beute finden, wenn ihm der Ruf der Unbesiegbarkeit vorauseilte? Er musste tage-, wenn es nicht anders ging, wochenlang den Pechvogel spielen, um das misstrauische Interesse gewisser Kreise an seiner Person einzuschläfern. Bis dann seine Stunde kam …, seine große Stunde.

Er blickte zum Fenster. Kopf neben Kopf standen die Gaffer, glotzten durch die halbmatten Scheiben ins Innere der Kneipe, starrten mit großen, neugierig-bewundernden Augen auf ihn. Zum Henker, es war überall und an allen Orten das gleiche Bild. Sein Ruf war ihm also auch nach Dallas vorausgeeilt. Große Spieler und brutale Revolvermänner, sie waren nun einmal die ungekrönten Könige des Landes, die Volkshelden, denen nachzueifern ein nicht unerheblicher Teil der nachwachsenden Jugend als ihre Lebensaufgabe ansah. Im Grunde sonnte sich „Spieler-Joe“ in seinem Ruhm wie die Schlange im Wüstensand, aber verdammt, jetzt musste er für eine Weile diesen Nimbus zerstören, musste seinen glänzenden Stern mit hässlichen Flecken verunzieren, er würde dann zu seiner Zeit umso heller erstrahlen. Wie dämlich die Kerle durch die Scheiben starrten, wie Schafe, die nach scharfen Hunden Ausschau hielten. Und erst der Junge! Der Bengel stand in der vordersten Reihe, hatte die Nase platt gegen die Scheiben gedrückt, seine großen fragenden Augen waren unentwegt auf ihn gerichtet. Erwartete dieser Knirps etwa – er mochte höchstens dreizehn Jahre zählen – eines seiner Bravourstücke? Wohl möglich, er sah klug und aufgeweckt aus, und seine flinken Blicke schienen bisweilen wie eine Sonde in Menschen und Dinge einzudringen. Ein interessanter kleiner Kerl, sauber gekleidet, mit einem Gesicht, das schmal und blass von weißblonden Haaren eingerahmt war. Joe ertappte sich dabei, längere Zeit in den offenen Zügen des Jungen zu forschen, obgleich ihn Kinder sonst nicht im Geringsten interessierten. Aber diese dunklen, fast etwas schwermütigen Augen, deren Pupillen schon halb eine Welt spiegelten, die seinem kindlichen Erkennen noch völlig verschlossen sein mochte, ließen ihn nicht mehr los. Sie sahen ihn an und sahen auch wieder an ihm vorbei, und dann richteten sie sich plötzlich in die Höhe, als ob etwas Fremdes, Geisterhaftes hinter dem Rücken des Spielers aufgetaucht sei. Joe blickte sich um. In der Tat – eine höchst merkwürdige Erscheinung, eine verwahrloste Gestalt, ein Individuum in Lumpen gehüllt, war lautlos an den Tisch getreten. Von seinem Gesicht war kaum etwas zu sehen, verwilderte, schmutzüberkrustete Bartstoppeln verdeckten es.

„Ist es einem Gentleman erlaubt, Platz am Kartentisch zu nehmen?“, näselte der Zerlumpte. Die Runde rückte mit verstecktem Grinsen etwas zusammen.

„Das ist ,Old Finely‘“, stellte Duc Kennedy den Alten vor.

„Old Finely“? Aha. Ein Lächeln flog über die Züge Joes. Er hatte von ihm gehört.

„Der Lokalmatador“, gähnte der Spieler. „Wollen wir ein Spielchen wagen? Ich opfere noch fünf Dollar – keinen Cent mehr. Mein Pensum ist bereits erfüllt.“

„Fünf Dollar?“

„Old Finely“ bewegte ungläubig das Stoppelkinn.

„Joe hat ’ne Pechsträhne im Genick –, er macht es billig“, grinste Ted Lake.

„Fünf Dollar?“ „Lumpen-Tom“ konnte es nicht fassen. „Ich habe Tausend Dollar dabei.“

„Spieler-Joe“ lächelte mitleidig. Tausend Dollar? Sie konnten ihn nicht reizen. Er dachte an sein Ziel und an seinen Plan, der ihm bald ganz andere Summen in die Taschen fließen lassen würde.

„Trag sie wieder fort, ‚Old Finely‘. Ich halte nur bis fünf Dollar …“

„Meinetwegen.“

„Du willst trotzdem spielen?“

„Trotzdem …“

„Wie viele Teilnehmer?“

Ted Lake und Duc Kennedy meldeten sich, sonst hatte niemand Lust. Sie würden für alle Fälle ihr Geld verlieren, wenn nicht an „Spieler-Joe“, an „Old Finely“ bestimmt. Ted Lake mischte, warf die Karten aus. Duc Kennedy zog die Karo-As. Er musste geben.

„Welches Spiel?“, fragte Joe.

„Natürlich Poker.“

„Texas- oder den üblichen Poker?“

„Texas-Poker – mein Vorschlag.“ Nach dieser Spielart war Herz und nicht Karo die höchste Trumpfkarte. „Spieler-Joe“ verlor weiter, ohne Unterlass. Nur einmal spielte ihm Fortuna ein Straight Flush mit Kreuzen in die Hand, ein reiner Zufall. Es brachte ihm nur einen Dollar. „Old Finely“ stöhnte. Mit dieser Karte hätte er bis Tausend Dollar gereizt. Was war bloß mit diesem berüchtigten Falschspieler los? Wollte er nicht? „Old Finely“ hatte jegliches Interesse an weiteren Spielen verloren. Er warf die Karten auf den Pott, und sein Ärger war so groß, dass er anfangen wollte zu schimpfen. Da fielen seine Blicke zufällig durch das Fenster auf das farblose Jungengesicht.

„Zwei Augen …, zwei schwarze Augen …“, brummte er geistesabwesend.

„Quatsch“, unterbrach Ted Lake, „wasch dir die Höhlen aus, alter Berggeist – hier … eine kleine Pik, das sind drei Augen …“

„Zwei Augen …“

„Verdammt …, meine Karte liegt noch auf dem Tisch!“

„Es sind zwei Augen“, beendete „Spieler-Joe“ den Streit, „zwei Kinderaugen schätze ich.“ Er raffte ein neues Spiel auf. „Ich mag Kinder gern“, log er, um seine neue Rolle in ein verweichlichtes Sentiment zu hüllen. „Ihre Naivität kann mich zu Tränen rühren. Ihre Unschuld ist doch Labsal für zwei so schwarze Seelen …, hm …“

„Sprich in der Einzahl, Joe“, brummte „Old Finely“ mürrisch.

„Wer sich mit Karten beschäftigt“, philosophierte der Spieler, „ist ein Lieblingskind des Teufels …, sonderbar …“

„Ich passe –“

Ted Lake reckte sich auf seinem knirschenden Stuhl.

„Fünf Dollar … der höchste Einsatz“, meldete er.

„Ich gehe noch gänzlich vor die Hunde“, stöhnte Joe, „ich passe!“ Er blickte aufs Fenster: „Wie mir der Junge auf die Finger starrt. Aber ich muss ihn enttäuschen. Das Glück hat mich verlassen –“

Nachdenklich starrte nun auch „Old Finely“ in das Kindergesicht. Er hatte keine Lust mehr weiterzuspielen und Verachtung stand in den Winkeln seiner bärtigen Lippen. Natürlich glaubte er nicht an die Pechsträhne „Spieler-Joes“, denn so etwas gab es gar nicht in der „ehrbaren Zunft“ der Karten-Haie. Tricks, in jahrelanger Kleinstarbeit einstudiert und in den einzelnen Nuancen bis zur verblüffenden Virtuosität gesteigert, unterlagen nicht dem wechselnden Zufall. Sie funktionierten, wann und wo immer man sich ihrer bediente. „Old Finely“ glaubte auch die Beweggründe zu kennen, die „Spieler-Joe“ veranlassten, den vom Schicksal Verfolgten zu mimen. Nein, es hatte keinen Zweck sich weiter zu bemühen. Die gleichen Gedanken schien auch der Junge vor dem Fenster zu hegen, denn während „Old Finely“ sich ohne Gruß und ohne seinem Ärger noch lauten Ausdruck zu verleihen, entfernte, verließ auch er seinen Fensterplatz und kam gerade in dem Augenblick an die Pendeltür der Kneipe, als der Alte ins Freie trat. „Old Finely“ verhielt seine Schritte und musterte den Jungen.

„Hör mal, Boy“, rief er ihn an. Der Knabe blieb stehen, blickte verwundert und ganz ohne Scheu auf die zerlumpte Gestalt. Mit einer Spur von Verlegenheit sah „Old Finely“ an sich herunter, denn der Junge war wirklich mit einer Sorgfalt gekleidet, die sich reichlich ungewöhnlich in dieser rauen Gegend ausnahm.

Er trug einen Anzug mit langen Hosen, ein blitzsauberes Hemd aus reiner hellblauer Seide, und den Hals zierte eine grellrote Krawatte. In den Händen hielt er einen blütenreinen Stetson aus weichem, schmiegsamem Filz und –„Old Finely“ glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürfen – diese schmalen, feingliedrigen Hände waren in Handschuhe aus feinstem Elchleder gehüllt.

„Boy“, sagte er noch einmal, als der Junge stehen geblieben war, und ihn mit großen schwarzen Augen ansah, „Goddam, was bist du für ein feines Küken! Wohl zu Hause durchgebrannt?“

„Nein, Mister Finely, meine Eltern wohnen ganz in der Nähe.“

Der Alte wunderte sich abermals, diesmal über die gepflegte Ausdrucksweise des Jungen und über die weiche, sanfte Stimme, die gar nichts Jungenhaftes mehr an sich hatte.

„In der Nähe von Dallas?“

„Draußen in der Grand Prairie. Meine Eltern sind Farmersleute.“

„Nicht möglich.“ Die Bewunderung „Old Finelys“ wandelte sich in Verblüffung. „Lass uns weitergehen. Die Leute drehen sich schon nach uns um!“

„Nicht meinetwegen, Mister Finely – ich bin kein berühmter Spieler …“

„Bin ich das?“ Der Alte setzte sich in Bewegung und der Junge blieb an seiner Seite. Sie schritten die geduckten Häuserfronten entlang, die eng aneinandergebaut durchwegs aus Holz bestanden. An der Little Trinity Bridge, neben der umfangreichen Gefrierfleischfabrik Mister Hopkins’ machten sie halt und nahmen auf einer der am Ufer aufgestellten Bänke Platz.

„Du interessierst mich, Boy“, sagte „Old Finely“.

„Sie mich auch, Mister …“

„Sag Tom zu mir, Boy. Alle Freunde nennen mich Tom.“

„Ich heiße Neff Cilimm …“

„Ah…“ „Old Finelys“ Blicke, die über die schmutzigen Fluten des Trinity River schweiften, richteten sich auf den Jungen. „Jetzt erkenne ich dich. Habe von dir gehört. Also Sid Cilimm ist dein Vater?“ Der Alte nickte anerkennend. „Ein braver, fleißiger Mann, der sich abmüht über den Berg zu kommen. Ja …, habe von dir gehört.“

„Hoffentlich was Gescheites?“

„Ja … und nein. Also nicht gerade etwas Vorteilhaftes. Du sollst mit der harten Arbeit nicht eben auf vertrautem Fuße stehen?“

„Ich denke, ich bin noch zu jung, um kräftig und lange über die Zeit arbeiten zu können. Vielleicht bin ich auch nicht geschaffen, einmal Farmer zu werden. Ich interessiere mich zwar für Pferde, das heißt, nur dann, wenn ich sie reiten kann, und von den Schweinen ist mir der Braten am liebsten …“

„Ich verstehe, Neff!“ „Old Finely“ nickte schmunzelnd. „Also wieder einmal ein Boy, der sich für Höheres geboren glaubt. Für dein Alter eine erstaunliche Philosophie. Wie viele Jahre zählst du denn?“

„Dreizehn.“

„Hätte dich für jünger gehalten“, „Old Finely“ lehnte sich kräftig zurück, „dreizehn Jahre, hm.“ In diesem Alter hatte er auch noch keine Lust verspürt, in der elterlichen Farm Hand anzulegen, und als ihn sein Vater dazu zwingen wollte, war er kurzerhand ausgerissen und in die Fremde gezogen. Ein schadenfrohes Grinsen ging durch das Stoppelfeld seines Gesichtes. Ja, er war in die Fremde gezogen, um sich vor der Arbeit zu drücken, und gerade dadurch war er auf das gekommen, was er unbedingt vermeiden wollte. Die Fremde hatte ihm das Arbeiten, oder noch besser, das Schuften gelernt.

„Was haben Sie an meinem Alter auszusetzen, Mister Finely?“

„Sag Tom zu mir, Junge …“

„Verzeihung, Mister Finely, aber mein Vater hat mir Respekt vor älteren Männern gelehrt, und auch die Mutter …“

„Deine Eltern sind brave Leute, ich kenne sie“, unterbrach der Alte. „Haben sie dich aber auch gelehrt, geschniegelt wie ein Pfau herumzulaufen?“

„Tue ich das?“ Erstaunen lag in den Augen des Jungen.

„Denke schon.“

Neff Cilimm blickte auf die in Lumpen gehüllte Gestalt des Spielers. Um seine frischen roten Lippen zuckte es.

„Gehören Sie zu den Menschen, Mister Finely“, meinte er mit halblauter Stimme, „die man nach ihrem Äußeren beurteilen soll? Das tue ich nämlich nicht, ich halte das für einen verhängnisvollen Fehler. In einer sauberen Schale ist doch oft ein durch und durch verfaulter Kern verborgen, und ein zerlumpter Tramp braucht noch lange kein verkommener Strolch zu sein. Ich mag mich nun einmal gern hübsch anziehen, und Sie, Mister Finely, Sie machen sich eben nichts draus …“

„Recht so, Junge …, recht so“, lachte der Alte. Der Bursche gefiel ihm zusehends besser. Er schien trotz seiner Jugend schon so etwas wie eine Weltanschauung zu besitzen. Allerdings, im rauen Westen konnte man Jungen seines Alters schon zu erwachsenen Männern zählen; man hatte keine Zeit, ihnen eine sonnige, verspielte Entwicklungsperiode zuzubilligen, man brauchte harte Fäuste, und schon mancher Boy, der eigentlich noch die Schulbank drücken sollte, um Hieroglyphen auf den schwarzen Schiefer zu kratzen, arbeitete sich draußen auf den Feldern und Ranchhöfen dicke Schwielen an die Hände.

„Nun aber einmal klipp und klar heraus mit der Sprache! Warum denkst du wohl, bin ich mit dir hierher spaziert?“

„Sie wollen sich mit mir unterhalten!“

„Wie klug! Und worüber, zum Beispiel, sollte ich mich mit dir unterhalten wollen?“

„Über meine Zukunft“, antwortete Neff Cilimm schnell, ohne zu überlegen. „Sie wollten mich fragen, was ich einmal werden will. Oder habe ich mich geirrt?“

„Old Finely“ war schier sprachlos, der Junge erriet seine Absichten, als könne er Gedanken lesen. Er hatte etwas in seiner Art, was seine Aufmerksamkeit ungewöhnlich erregte, etwas Unbestimmtes, schwer Erklärbares. Seine nachtschwarzen Augen, die wie lauernde Raubtierlichter auf seine spielenden Hände gerichtet waren, hatten einen Gedanken in ihm wach werden lassen, der ihn nicht mehr losließ.

„Junge“, er senkte die Stimme, „du hast dich nicht geirrt. Du bist genau auf dem richtigen Weg. Welchen Sattel also willst du besteigen, den eines Cowboys …, eines Pferdezüchters …?“

„Nein, nein, dazu habe ich kein Talent!“, lächelte der junge Neff spitzbübisch. „Ich möchte Sie fragen, warum, Mister Finely, denken Sie wohl, bin ich an Ihrer Seite zu dieser Uferbank des Trinity River gewandelt? Ich will es Ihnen sagen. Immer, wenn ein großes Spiel ausgetragen wurde, habe ich seinen Verlauf genau verfolgt. Keine Bewegung ist mir entgangen, kein geheimer Wink, kein Augenzwinkern, kein verstecktes Grinsen. Sie sind ein Meister dieses Spieles, Mister Finely – man muss Sie bewundern, und nun will ich Antwort auf Ihre Frage stehen: Ich will einmal den gleichen Sattel besteigen, in dem Sie so heimisch geworden sind. Ich will werden wie Sie!“

„Ein Spieler?“, dehnte der Alte entsetzten Gesichts. „Ein Falschspieler?“

„Sind Sie das?“

Neffs freimütiges Bekenntnis hatte „Old Finely“ die Sprache verschlagen, und obwohl er insgeheim diese oder eine ähnliche Antwort erwartet hatte, war er nun doch bestürzt. Er überdachte die Tragweite eines solchen Entschlusses und schüttelte abwehrend den Kopf.

„Pokerspielen ist kein Beruf, höchstens eine Nebenbeschäftigung, wenn auch keine glückliche …“

„Denken Sie an ‚Spieler-Joe‘, der soeben feige vor Ihnen gekniffen hat, denken Sie an sich selber, Mister Finely, und vor allem an Chris Loone, den berühmten Spielerkönig …“

„Das sind Ausnahmen, Junge! Verdammt – wie kannst du siebenmal kluger Lümmel Kerle wie Joe und Loone zum Idol erheben? Es gibt bei Gott bessere Vorbilder, die es wert wären, nachgeeifert zu werden, zum Beispiel …“

„Zum Beispiel Sie, Mister Finely!“, fiel ihm Neff Cilimm ins Wort. „Auch Sie sind ein Spieler, und Ihnen darf man nacheifern …“

„Wie meinst du das?“

„Wie ich es sage. Ihr Hobby ist das Pokern, ein Päckchen Karten Ihre Welt. Ich bin schon oft hinter der Fensterscheibe gestanden, um Ihre Fertigkeit zu bewundern. Freilich, wenn Sie gegen Männer antraten, die das Spiel nur zum Zeitvertreib gegen die gähnende Langeweile benutzten, dann waren Sie nur allzu durchschnittlich und von großer Gleichgültigkeit. Da habe ich Sie selten gewinnen sehen. Oder gar, wenn Ihnen unglückliche Menschen gegenübersaßen, wie zum Beispiel Harold Mines oder Harry Stones … Sicher haben die großen Leute, die Erwachsenen, die ja doch alle glauben sehr klug zu sein, das für Zufall angesehen. Aber ich nicht, Mister Finely! Ihre Gegner verstanden vom Pokern nichts, und mit Ihrer Karte – ich habe mir die einzelnen Partien notiert – hätte ein Durchschnittsspieler keinen Cent verloren, selbst – und nun hören Sie zu, was ich sage –: selbst wenn er keine Künste angewandt hätte. Sie haben den beiden Farmern, die vor dem Ruin standen, absichtlich zu jenen Gewinnen verholfen, die Sie ein paar Ganoven abknöpften!“

„Old Finely“ hockte mit großen Augen und herabgesunkenem Stoppelkinn auf seinem Hinterteil. Donnerwetter, da war er also durchschaut von einem Jungen, von einem halben Kind noch! Seine geheime Mission, sich selbst auferlegt, hatte einen Mitwisser. Unglaublich. Aber was war nun zu tun? Es gab nur ein Mittel – die Erfahrung eines reichen Lebens gab es ihm ein –: das Ganze ironisch zu behandeln, die verdammte Klugheit des Jungen ins Lächerliche zu ziehen.

„Welch ein gescheiter Knirps du bist! Nein – ein weises Licht in edlen Gewändern …“

„Sie brauchen nicht zu spotten, Mister Finely!“ Der Junge war ehrlich entrüstet.

„Oder haben Sie kein Vertrauen zu mir? Ihr Geheimnis ist bei mir in bester Hut. Ich werde keinem Menschen etwas davon sagen – und außerdem habe ich keine Lust mich auslachen zu lassen.“

Seine Blicke glitten über das träge dahinfließende Wasser, dessen schmutzig gelbe Fluten sich wie schmeichelnde Katzenleiber um die schroffen Felsklippen schmiegten. Im Westen neigte sich schon die Sonne, müde geworden vom langen Tageslauf. Auf den trüben Wellen spiegelte sich ihr letzter Glanz.

„Wenn Sie aber glauben, an der Seite eines dummen Buben zu sitzen, der von Ihren Fähigkeiten keine Ahnung hat, so täuschen Sie sich. Jeder Mensch, jeder aufgeweckte Junge, braucht Vorbilder. Die meinen heißen nicht ‚Spieler-Joe‘ oder gar Chris Loone – Verbrecher und Falschspieler können nicht die Idole eines richtigen Boys sein – nein, sie heißen ‚Old Finely‘, sie heißen Rhett Steve … oder ‚Old Death‘, wie ihn der mexikanische Volksmund nennt. Vielleicht noch ‚Frisko-Jack‘, John Sinclar …“

„Du bist auf der richtigen Fährte, wollte sagen, im richtigen Sattel!“ „Old Finely“ hatte nicht ohne Rührung zugehört. Ganz andere Perspektiven hatten sich nun seinem Ohr geöffnet. Seine Befürchtungen waren verfrüht, er hatte gedacht, einer irregeleiteten Seele auf die Spur gekommen zu sein, einem Jünger des Falschspiels am Beginn der verderblichen Laufbahn. Und nun diese angenehme Täuschung! Ein Junge, dessen Ideale „Old Death“, „Frisko-Jack“, John Sinclar hießen, hatte seine Zukunft zum Besten entschieden. Er würde nicht in den Morast des Banditentums abgleiten, verloren für die menschliche Gesellschaft. Seine Ironie, das sarkastische Lächeln, waren völlig aus seinen Zügen verschwunden. Bei diesem Jungen brauchte er nicht mehr den guten Berater und Ermahner zu spielen, es sei denn, er hätte ihn wirklich falsch verstanden.

„Du willst also ein Revolvermann werden?“

„Das gehört dazu.“

„Hm …“, wollte „Old Finely“ anfangen, seine wohlbedachte Meinung zu äußern, aber er kam nicht dazu. Der Junge hatte plötzlich einen Revolver aus irgendeiner Tasche gezogen – eins von jenen Dingern, die die Damen mit Vorliebe aus Sicherheitsgründen trugen. Ein kurzer Schuss bellte auf. Eine Möwe, die sich in vergnügtem Spiel auf dem Brückengeländer getummelt hatte, stieß plötzlich ein heiseres Gekrächz aus, Federbüschel quirlten hoch, der Vogel schwankte und klatschte, vom tödlichen Blei getroffen, in die murmelnden Fluten.

„Nun – ja“, meinte „Old Finely“, keineswegs begeistert.

„Nachmachen, ‚Old Finely‘!“

Nun verschlug es dem Alten doch etwas den Atem. Herausfordernde Frechheit hat noch selten ihren Eindruck verfehlt, zumal den kühnen Worten eine verblüffende Tat vorangegangen war. Eine Möwe vom Brückengeländer herunterzuschießen, war für einen Durchschnittsschützen kein besonderes Kunststück, bei einem dreizehnjährigen Jungen allerdings eine beachtliche Leistung.

„Hör mal, du glaubst doch nicht, dass der Schuss etwas Besonderes war? Habe schon bessere Treffer von Boys in deinem Alter gesehen. Du brauchst dir darauf nichts einzubilden.“ Das war zwar eine Lüge, aber „Old Finely“ verfolgte damit einen ganz bestimmten Zweck. „Und warum hast du dir gerade diesen unschuldigen Vogel als Zielscheibe ausgesucht?“

„Ich hasse Möwen. Das sind Schmarotzervögel, die ständig nach Brosamen aus der Hand der Menschen Ausschau halten. Sie haben Ähnlichkeit mit Aasgeiern oder – wenn ich’s vergleichen darf – mit den Hyänen der Spieltische. Keiner weiß besser als Sie, ‚Old Finely‘, wie die Augen dieser Karten-Haie jeden Neuangekommenen abtasten, als ob sie seine Taschen durchdringen könnten nach der Beute, die sie zu ergattern beabsichtigen. Sie sind anders, Tom …“

„Wie bin ich, Neff?“

„Durch und durch ehrlich, mit einem Wort – fair. Ich will werden wie Sie!“

„Old Finely“ blickte nachdenklich vor sich hin. Er wollte werden wie er. Aber was wusste dieser intelligente Junge schon von ihm, von seinem Leben, seinen Zielen? Er war Spieler, das war nicht zu leugnen, eine zwielichtige Existenz, der Colt war sein Begleiter auf der einen, das Kartenspiel auf der anderen Seite. Um gegen gewiegte Falschspieler bestehen zu können, musste man selber einer sein, ein noch besserer, noch raffinierterer. Ein Falschspieler ist nur mit gleicher Waffe zu schlagen, und diese Waffe muss überlegen sein. Du lieber Himmel, was wusste dieser jugendlich einfältige Schwärmer an seiner Seite schon von solchen Dingen! Von solch gefährlichen Dingen – ein einziger Missgriff schon konnte das Verderben mit sich bringen!

„Du bist also doch auf dem falschen Weg“, sagte er nach einer Weile, „oder habe ich dich nicht richtig verstanden?“

Neff Cilimm lächelte. Er lächelte jenes merkwürdige, glasige, fast geheimnisvolle Lächeln, das ihn später so berühmt machte, weil es seine Gegner bluffte und verwirrte, seinen Freunden jedoch Vertrauen und Sicherheit gab.

„Ich möchte immer klar sein, Tom, man kommt damit am weitesten. Ich will meine Karten offen auf den Tisch legen, und ich muss bei meinem Vater beginnen.“ Er machte eine Pause, zog die Luft ein und strich sich mit den feinen Händen über Stirn und Haar. „Vater will aus mir, seinem einzigen Sohn, einen tüchtigen Farmer machen. Ich muss ihn enttäuschen. Dieser Job ist nichts für mich, er widerspricht meiner Veranlagung, meinem Charakter, ich bin nicht im Geringsten geschaffen dazu. Erst gestern hat es eine harte Auseinandersetzung gegeben. Mutter ist auf meiner Seite, sie versteht mich. Sie muss mich verstehen, denn sie hat mich geboren und meine ersten Jahre bewacht. Ich bin ein schlechter, undankbarer Sohn, Tom –, aber ich kann nicht aus meiner Haut. Ich muss den Weg gehen, den mir meine innere Stimme weist. Die Welt ist nicht so gut wie sie scheint, nach meiner Meinung, und ihre Bewohner sind in zwei große Lager geteilt. Ein langer unsichtbarer Zaun geht durch jedes Land, nicht wahr. Auf der rechten Seite leben die Ehrlichen, die Braven, die im Schweiße ihres Angesichts ihr tägliches Brot verdienen. Sie sind in der Überzahl, gottlob. Auf der anderen Seite aber leben die Lumpen, die Gesetzlosen, die ernten wollen, ohne gesät zu haben. Einem Gewaltverbrecher kann man mit Gewalt gegenübertreten, einem Räuber das verwerfliche Handwerk legen, sofern es gelingt ihn zu stellen. Nur eine Sparte Lumpen gibt es, denen mit dem Gesetz nicht beizukommen ist, es sei denn, das Gesetz bediente sich derselben Waffen, um sie zu überführen. Aber ich glaube nicht, dass das schon einmal gelungen ist. Ein weniger geschickter Falschspieler kann sich verraten, kann daneben greifen, und dafür wird er meist schon an Ort und Stelle bestraft. Von diesen Stümpern will ich nicht reden. Tom, Sie wissen es besser als ich –, es gibt große Spieler, unübertroffene Könige, die das Falschspiel so virtuos beherrschen, dass man es nicht fassen kann. Sie sind …, nun, sie sind die heimlichen Würgengel unter den Menschen, schlimmer als coltwütige Banditenbanden, und ihnen den Kampf anzusagen, soll meine Lebensaufgabe sein. Wollen Sie mir helfen, dieses Ziel zu erreichen? Solche Geier wie ‚Spieler-Joe‘, Chris Loone und wie sie heißen, will ich treffen, will sie mit ihren eigenen Waffen schlagen, um sie endlich zu vernichten. Es werden immer neue Joes, immer neue Loones kommen – Tom, ist es nicht eine wundervolle Aufgabe, die ich mir gestellt habe?“

„Old Finely“ hatte atemlos zugehört. Jedes Wort war ihm vertraut, jede Silbe konnte aus seiner eigenen Lebensanschauung stammen, aus seinem eigenen Innern.

„Junge“, rief er, „du bist ein prachtvoller Boy! Dein Plan bedeutet die ausgleichende Gerechtigkeit, aber leider …, es wird nur beim Wollen bleiben. Mit dem Wollen ist es etwas Seltsames. Jeder Mensch will etwas ganz Bestimmtes, natürlich etwas Großes, das ist sein Ziel. Tja, und vor dieses Ziel hat das Schicksal das Können gesetzt. Und das ist der verdammte Unterschied …“

„Ich habe Talente, Tom!“

„Talente genügen nicht –, Talente sind nicht angeboren, die natürliche Gabe ist das Wichtigste.“

„Ich habe sie, Tom!“

„Wie willst du mir das beweisen?“

„Old Finelys“ Misstrauen war sicher nur zu begründet, und doch erlebte er nun ein Schauspiel, wie es ihm die zwielichtige Welt in seinem langen Leben noch nicht geboten hatte. Er saß und staunte und vergaß dabei völlig, wo er sich befand.