Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: MedienEdition Welsch

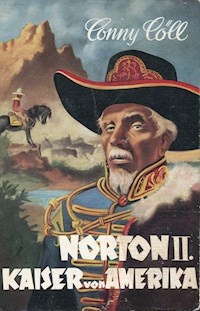

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

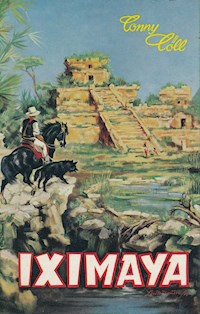

- Serie: Conny Cöll

- Sprache: Deutsch

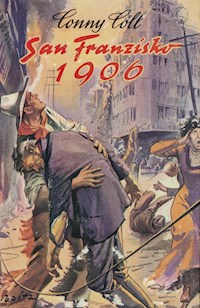

Samuel Brady, G-Mann Nr.6 der Gruppe Sinclar, wird der "Traurige" genannt. Merkwürdig seine Herkunft – merkwürdig und seltsam seine Art zu leben, zu wirken, zu kämpfen – und merkwürdig sein Schicksal, das in diesem Band offenbar wird. Happy Tim, Old Tom und Patsy Townsend sind drei Originale, Überbleibsel aus der längst versunkenen alten "wilden" Zeit, als San Franzisko noch ein unbedeutendes Städtchen war. Diesmal sind es gleich drei G-Männer, die einen zähen, tollkühnen Kampf gegen den Sumpf Friskos führen – Conny Cöll, der "Kleine Benjamin" und Samuel Brady, der "Traurige" – ein Dreigespann, das begeistert! Unglaublich hart die Kämpfe, ungewöhnlich die dramatischen Schicksale, unvorstellbar die entfesselten Naturgewalten, die wie das Strafgericht Gottes eine Riesenstadt in Schutt und Asche legten, damit sie aus den rauchenden Trümmern gereinigt und geläutert auferstehen konnte. Aufgrund des Alters des Textes kann es sein, dass im Inhalt Begriffe verwendet werden, die heute nicht mehr gebräuchlich bzw. nicht mehr politisch korrekt sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

San Franzisko 1906

von Konrad Kölbl

Inhalt

Der „Traurige“

In San Franzisko

Der „Mandarin“

Mary Dunkley

Die Schlacht an der Barbaren-Küste

Der „Traurige“

Samuel Brady sah aus wie ein Gelehrter. Er war von hoher, schmächtiger Gestalt und seine leicht ergrauten Schläfen gaben ihm in Verbindung mit der großen Hornbrille, die er ständig zu tragen pflegte, das Aussehen eines Mannes, der über hohe geistige Qualitäten verfügen musste.

Vom südlichen Texas bis herauf in die Gegend der Wichita-Mountains im Staate Oklahoma konnte sich niemand, der Samuel Brady kannte, erinnern, ihn schon jemals anders als in seiner langen, schwarzen Hose, seinem pechschwarzen, langärmeligen Wollhemd und seinem schwarzen, breitkrempigen Filzhut gesehen zu haben. In den kalten Monaten trug er eine pelzgefütterte Lederweste, die ebenfalls so schwarz gefärbt war wie die bequemen, weichen Schuhe, die er an den Füßen hatte.

Alles an ihm war schwarz und traurig. Über den vollen Lippen wuchs ein schmaler Schnurrbart, dessen spitze Enden lange und würdevoll an den Mundwinkeln vorbei nach unten hingen.

Samuel Brady hatte große, melancholische Augen. Wenn seine pechschwarzen Pupillen zwischen den langen, dunklen Wimpern groß und nachdenklich in die Welt schauten, dann lag etwas von jener Traurigkeit in ihnen, die so charakteristisch für seine ganze äußere Erscheinung war.

Samuel Brady war ein Träumer – so hatte es wenigstens den Anschein. Und eigentlich traute man ihm nicht zu, einer männlichen Regung fähig zu sein. Das einzig Männliche an seiner ständig leicht nach vorne gebeugten Gestalt war der breite, patronengespickte Waffengürtel, den zwei solide Fünfundvierziger Colts zierten. Niemand aber, der Samuel Brady sah, der ihm irgendwo in den Mittelweststaaten zufällig begegnete, glaubte im Ernst daran, dass diese traurige Erscheinung schon jemals einen brauchbaren Schuss daraus abgegeben haben konnte.

Nur wenige Menschen wussten um das große Geheimnis, das diesen Mann umgab. Er besaß einen großen Namen – einen berühmten Westnamen, den man nie und nimmer hinter diesem Mann, der wie ein ewig grübelnder Gelehrter aussah, vermutet hätte ...

Der „Traurige“! – so lautete er.

Wenn an irgendeiner Tischrunde, an der Theke einer Kneipe, am Lagerfeuer einsamer Weidereiter oder sonst an einem Platz, an dem redefreudige Cowboys, Trapper oder Goldgräber zusammenkamen, von einem Samuel Brady die Rede gewesen war, so hatte dieser Name nur uninteressiertes Kopfschütteln hervorgerufen, da er vollkommen unbekannt war. Wurde aber die Rede auf den „Traurigen“ gebracht, dann begannen sofort die Augen der Boys zu leuchten und plötzlich erinnerte man sich der zahlreichen Stories, die über diesen seltsamen Mann im Umlauf waren.

Einmal war Samuel Brady mitten unter einer Schar erzählungsfreudiger Weidereiter gesessen. Der Abend war wunderschön gewesen. Er hatte es sich am wärmenden Lagerfeuer bequem gemacht und mehrere Stunden lang den begeisterten Reden gelauscht, die dem G-Mann Nummer 6 der berühmten Gruppe des Obersten Sinclar gewidmet waren. Samuel Brady hatte die begeisterten Berichte der jungen Menschen nicht ein einziges Mal unterbrochen. Es hätte da Verschiedenes zu berichtigen gegeben. Mit Staunen hatte damals der andächtig Lauschende von Taten erfahren müssen, von denen er wirklich keine Ahnung hatte. Der „Traurige“ sollte sie in Mexiko erlebt haben! Samuel Brady konnte aber mit Sicherheit behaupten, dass dieser erfolgreiche G-Mann Nummer „Sechs“ der’ Sinclar-Gruppe noch nie in seinem Leben in Mexiko gewesen war. Samuel Brady wusste das ganz genau. Er wusste das so genau, dass er hätte ruhigen Gewissens tausend Eide darauf schwören können, und zwar deswegen, weil er nämlich selber dieser „Traurige“ war, der sich unter diesem Namen solch großer Popularität in allen Mittelweststaaten erfreute.

Damals hatte er einige Zweifel an der Echtheit der erzählten Stories aufkommen lassen und damit eine Situation heraufbeschworen, die für seine Person fast verhängnisvoll geworden wäre. Der „Traurige“ gehörte einmal zu den wenigen Nationalhelden, an dessen tollkühnen Taten sich die leicht entflammbare, begeisterungsfähige Jugend berauschte. Alles, was über ihn erzählt wurde, war so absolut wahr und unantastbar, dass jegliche abfällige Bemerkung unweigerlich eine fürchterliche Tracht Prügel für den verwegenen Zweifler nach sich gezogen hätte. Und die Story, die der „Traurige“ dort unten in Mexiko erlebt haben sollte, war so unvorstellbar tollkühn, dass sie nur mehr mit jenen Vorkommnissen verglichen werden konnte, die sich vor einigen Monaten im Panama-Gebiet, kurz vor Vollendung der Arbeiten an dem gewaltigen Kanalprojekt zugetragen hatten.

„Boys!“, hatte Samuel Brady der Schar erklärt, „der ,Traurige’ war in Panama nicht mit dabei gewesen! Es handelte sich um die ,Unzertrennlichen’! Der ,Traurige’ hatte sich noch nie in Mexiko oder gar noch südlicher befunden ...

Es waren böse Augen und angriffslustige Gesichter gewesen, in die Samuel Brady hatte blicken müssen. Das hätte er nämlich nicht sagen dürfen! Das war gegen die guten Sitten gewesen! An den Taten eines Mannes, der mit zu den acht Nationalhelden des Landes gehörte, konnte nicht gezweifelt werden und wenn der lang aufgeschossene rothaarige Boy, der diese Story erzählte, behauptete, dass der „Traurige“ Seite an Seite neben ihm gestanden, gefochten und gekämpft hatte – so lange, bis der glorreiche Sieg an die Fahne der Gerechtigkeit geheftet werden konnte – dann war dies in der Tat auch der Fall! Verdammt nochmal! Daran gab es nichts zu deuteln! Das war ein Evangelium, genauso wahr und unantastbar wie jenes, das der Pfarrer jeden Sonntag im nahen Gotteshaus verkündete.

Samuel Brady hatte noch einmal versucht, diese Story richtigzustellen, und da wäre er beinahe gelyncht worden. Bei jenen großen Ereignissen in Panama war der „Traurige“ dabei gewesen – an ganz hervorragender Stelle, gleich neben der Nummer „Eins“ der Sinclar-Gruppe – und damit – basta ...

Samuel Brady hatte damals bestürzt geschwiegen. Es wäre nun gefährlich gewesen, noch ein weiteres Wort zu riskieren. Er wollte den braven Boys, die soeben so begeistert von ihm geschwärmt hatten, nicht wehe tun. Und so hatte er sich schweigend darauf beschränkt, sich darüber zu freuen, dass man eine solche hohe Meinung von ihm hatte, dass man sogar in Texas sein Loblied in solch hohen Tönen sang.

Er wusste über die Story von Panama ganz genau Bescheid, hütete sich aber, nochmals darauf zurückzukommen. Das wäre bestimmt nicht gut ausgegangen ...

Damals aber hatte er den eifrigen Boys eine große Gefälligkeit erweisen können. Während sie sich nämlich am wärmenden Lagerfeuer so vortrefflich unterhielten, wurde, kaum eine halbe Meile von ihnen entfernt, eine Herde kostbarer Zuchtpferde, die ihrer Aufsicht anvertraut gewesen war, gestohlen. Es war Samuel Brady gelungen, in verhältnismäßig kurzer Zeit die Diebe einzuholen und gefangen zu setzen, während die bestürzten und vollkommen kopflos gewordenen Cowboys in alle möglichen und unmöglichen Richtungen davongaloppiert waren. Als die prachtvollen Mustangs wieder brav und vollzählig in ihren Pferchen standen – sie hatten den aufregenden Zwischenfall als willkommene Unterbrechung ihres langweiligen Daseins betrachtet – war Samuel Brady von allen Seiten als der Retter aus einer unheilvollen Lage gefeiert worden und ganz am Schluss,’ als er sich schon von den braven Boys verabschiedet hatte, musste er noch die Worte jenes lang aufgeschossenen, rothaarigen Bengels vernehmen, der vorhin diese außergewöhnliche Story erzählt hatte – die Story von Panama ...

„Ihr seid ein famoser Gent, Fremder“, lauteten sie, „und wir haben Euch eine Menge zu verdanken! Darum geben wir Euch den guten Rat, nie wieder daran zu zweifeln, wenn von ihnen die Rede ist ...“

„Von ihnen?“

„Jawohl – von ihnen! Von den ,Unzertrennlichen’, von Hal Steve, Neff Cilimm, Ed Springs und vor allem von ihm, von dem größten dieser G-Männer, von Trixi ...“

„Habe ich das getan?“ Fast erschrocken war es aus dem Munde Samuel Bradys gekommen.

„Das habt Ihr, Fremder! Denn auch der ,Traurige’ gehört zu diesen berühmten Boysl Was wäre unser Land, wenn wir sie nicht hätten – ein Banditenparadies, in dem sich kein anständiger Mensch mehr wohlfühlen könnte! Das wäre es, Fremder, was ich Euch noch sagen wollte!“

„Werde es mir zu Herzen nehmen, Boys!“, hatte damals Samuel Brady genickt und er war in dieser Stunde mächtig stolz darauf gewesen, dass man überall, wohin er kam, eine solch hohe Meinung von ihm hatte. Von ihm und seinen Kameraden. Von der Sinclar-Gruppe, die doch nur aus acht Mitgliedern bestand, aus acht Männern, die weder Tod noch Teufel fürchteten, die ein Wesentliches dazu beigetragen hatten, dass es in den Mittelweststaaten kaum mehr zu größeren Bandenbildungen kam. Vereinzelte Verbrechen waren ständig an der Tagesordnung, sie waren noch zu allen Zeiten vorgekommen und werden auch wohl nicht auszurotten sein, so lange diese schöne Welt besteht – nicht nur in jenem Land, das man als das wildeste des Kontinents bezeichnete. Innerhalb der letzten drei Jahre waren es insgesamt vierzehn starke Banditenbanden gewesen, die in den Mittelweststaaten ihr Unwesen getrieben hatten. Nur eine davon wurde in der Nähe von Dallas von der Bürgerwehr und drei starken Sheriffaufgeboten aus den umliegenden Orten zusammengeschossen, während die Liquidation der restlichen dreizehn zum Teil sehr starken Verbrecherorganisationen auf das Konto der G-Männer des Obersten Sinclar zu buchen war.

Da war die Bande James Baxters, die in der Nähe von Mesa bei Phönix in Arizona von Hal Steve, der Nummer „Zwei“, in einem beispiellos heldenhaften Feuergefecht ausgerottet wurde. Auch die Kerle Hal Tupethers erlitten das gleiche Schicksal. Diesmal aber war es Neff Cilimm, die Nummer „Drei“, der dieses Vernichtungswerk vollbrachte. Die „Unzertrennlichen“ – Fred Lokh und „Kamerad“ Brash – konnten zwei verwegene Schlachten als „sieghaft geschlagen“ nach Prescott, dem Sitz der G-Mannschaft, melden. Ed Springs erledigte in Zusammenarbeit mit dem „Traurigen“ die Gomorro-Bande in Pine Bluff im Staate Arkansas. Ihnen gelang es auch, die verwegenen Bankräuber von Little Rock zu stellen und bis auf den letzten Mann von dieser Erde hinwegzutilgen.

Der vielleicht todesmutigste Kerl der Sinclar-Leute, der härteste Schläger dieser berühmten Gruppe, das „Original“ unter den G-Männern, der „Kleine Benjamin“, ein riesenhafter Kerl von weit über zwei Metern Körperlänge, den die Natur mit Kräften ausgestattet hatte, die nur mit denen eines jungen Präriebüffels verglichen werden konnten, zerschlug allein und ohne Mithilfe die Mammut-Bande Tex Billers. Er zerschlug sie so vernichtend, dass von ihr nicht mehr der kleinste Überrest am Leben blieb – und er gebrauchte dazu nur seine riesigen Fäuste. Er leistete eine Arbeit der Zerstörung, die diesen G-Mann mit dem merkwürdigen Namen „Der Kleine Benjamin“ zum Schrecken aller dunklen Elemente besonders im Staate Ohio machte. Bei diesem tollkühnen Kampf war buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Allein im Staate Ohio kamen auf das Konto dieses bärenstarken Burschen wohl ein gutes Dutzend weiterer Erfolge im Dienste der Banditenbekämpfung und fast in allen Fällen war es einfach unmöglich, die erledigten Banditen, Raubmörder, Straßenräuber, die diesem Boy in die Hände fielen, zu identifizieren. Und er legte auch wenig Wert darauf – der „Kleine Benjamin“! Sein Lebensgrundsatz war – er hielt ihn für den vernünftigsten, den ein Mann in seiner Position haben konnte: nämlich, dass der beste Bandit ein toter sei – –

Das war fast die Hälfte dieser Bandenorganisationen. Die andere Hälfte – und unter ihnen die schwersten und unverdaulichsten Brocken, kamen auf das Konto nur eines Manns, des erfolgreichsten der G-Mannschaft, der Nummer „Eins“, den die Natur mit Gaben ausgestattet hatte, wie keinen anderen seiner sieben Kameraden, die geschworen hatten, das Bandenunwesen in den Mittelweststaaten auszurotten mit Stumpf und Stiel. Und ohne Gnade. Die dankbare Mitwelt hatte diesem gefürchteten Killer einen Westnamen angehängt, dessen Nennung allein schon genügte, abgebrühte, total verkommene und skrupellose Verbrecher blass werden zu lassen – Trixi!

Wie dieser Mann in Wirklichkeit hieß, wussten nur wenige. Und diese wenigen schwiegen. Es hatte keinen Sinn, Reklame mit diesem Namen zu machen. Das wäre seinem Träger gefährlich geworden, denn gegen hinterlistige Schüsse, gegen niederträchtige Angriffe aus dem Verborgenen, war auch der Tapferste nicht gefeit. Dieser Mann aber hatte einen Beschützer, wie ihn noch selten ein Banditenjäger hatte, einen vierbeinigen Kameraden, dessen Liebe und Anhänglichkeit ihn einfach unbezwingbar machten.

Samuel Brady hatte diesen Mann besonders in sein Herz geschlossen. Er liebte ihn geradezu, wegen seiner Bescheidenheit, wegen seines kameradschaftlichen Geistes, wegen der freundlichen, sanften Art, sich in allen Lagen seines Lebens zu geben, die niemand hinter diesem wohl größten Banditenkiller des Wilden Westens um die Jahrhundertwende vermutet und gesucht haben würde. Der „Traurige“ war schon wiederholt mehrere Wochen mit Trixi zusammen gewesen, hatte mit ihm die tollkühnsten Abenteuer erlebt – diese liefen der Nummer „Eins“ förmlich nach, er brauchte nicht nach ihnen zu suchen – aber nie war ihm in seiner Nähe die Zeit zu lange geworden. Im Gegenteil – jede Stunde hatte neue Überraschungen, neue Ereignisse, neue Gefahren gebracht – –

Wie würde sich Samuel Brady freuen, wenn ihn sein neuer Auftrag, der ihn in die Riesenstadt San Franzisko rief, wieder mit ihm zusammenführen würde. Er hoffte dies inständig, denn die Aufgabe, die ihm Oberst Sinclar zugeleitet hatte, war die schwierigste in seiner bisherigen Laufbahn. Sie konnte ihm genauso gut einen neuen Lorbeerkranz wie aber auch einen anderen mit schwarzen Schleifen bringen ...

... und Samuel Brady war diesmal fast von der zweiten Möglichkeit überzeugt.

Erst gestern hatte ihn in Santa Clara in der Nähe des Virgin-Rivers im Staate Utah die Depesche aus Prescott erreicht. Es stand nicht viel darin. Nur einige Worte, die im Grunde genommen nichts und doch wieder so viel besagten:

Nr. 6 – Brady – dringend.

Sofort San Franzisko stop „Mandarin’ überfällig.

Verstärkung unterwegs. – Zentrale. So lautete der Funkspruch, den ihm der Sheriff von Santa Clara in handschriftlicher Form übermittelte. Was Samuel Brady aber an diesem Text am meisten interessierte, war die Tatsache, dass Oberst Sinclar noch einen weiteren Mann nach San Franzisko beordert hatte. Folglich musste es sich um eine außerordentlich schwere Aufgabe handeln, die zu erfüllen er allem Anschein nach nicht ausreichend war.

Trotz des Vermerkes in der Depesche, dass er sich sofort nach San Franzisko zu begeben habe, fiel es dem „Traurigen“ nicht ein, deswegen die Railway zu benützen. Das hatte Zeit. Und auf einige Tage kam es sicher nicht an.

Samuel Brady hatte beschlossen, auf seiner treuen „Lady“, einem geduldigen, hochbeinigen Pferdemädchen, durch die Staaten Nevada und California zu reiten. Auf diese Weise kam er zwar eine ganze Woche später in San Franzisko an. Das kam ihm aber sehr gelegen. Samuel Brady hatte nämlich eine Angewohnheit, die ihm schon manchen Nutzen gebracht hatte und von Vorteil gewesen war. Er liebte es, über irgendein Problem tagelang nachzudenken, ehe er sich ans Werk machte. Und diesmal galt es, gründlich nachzudenken. Da war also von einem „Mandarin“ die Rede, der überfällig war, und hier gab es nun viele Kombinationen, viele Mutmaßungen und verschiedene Richtungen. Es konnte sich um einen einfachen Namen handeln – und warum sollte zum Beispiel ein biederer Südländer nicht „Mandarin“ heißen – es konnte aber auch von einer Bezeichnung, einem Titel die Rede sein! Vielleicht von einem Chinesen? Gab es denn nicht in San Franzisko ein riesiges Chinesenviertel, das an Verbrechertum nichts mehr seinesgleichen hatte in allen achtundvierzig Staaten der Union? Und wo sollte Samuel Brady diesen Kerl, diesen „Mandarin“ oder dessen Organisation finden? Was hatte es mit ihm für eine Bewandtnis?

Fragen über Fragen! Niemand, auch Oberst Sinclar nicht, konnte von ihm verlangen, dass er sich Hals über Kopf in diese finsteren Geheimnisse stürzte, dass er sich einfach in die schnellfahrende Railway setzte, um schon nach wenigen Stunden in der Riesenstadt zu sein! Gut Ding will Weile haben. Da gab es so Vieles, was des gründlichen Nachdenkens wohl wert war ...

Und Samuel Brady pflegte, wie schon gesagt, gründlichst nachzudenken – –

Der „Traurige“ war ein seltsamer Mann und sein Leben barg ein tragisches Geheimnis – – Nur wenige Menschen wussten darum. Samuel Brady hatte seinen Namen zu hohen Ehren gebracht. Schon seine Zugehörigkeit zu der berühmten und erfolgreichen G-Mannschaft des Obersten Sinclar brachte ihm großes Ansehen ein. Aber leider war dies nicht sein richtiger Name. Dieser lautete ganz anders, nämlich Samuel Danten. Schon vor mehreren Jahren, ehe er noch als sechstes Mitglied den gefürchteten Langreitern des Obersten Sinclar beigetreten war, hatte er sich von diesem Namen abgewandt. Er schämte sich, ihn zu tragen, obwohl er von einem braven Vater und einer ehrlichen, rechtschaffenen Mutter stammte. Der Grund zu dieser Handlungsweise waren seine beiden Brüder, die vollkommen aus der Art geschlagen waren, die schon als halbflügge Jungen von der rechten Bahn abgekommen, sich immer mehr zu Tunichtguten und später zu regelrechten Verbrechern entwickelt hatten.

Dirk Danten hieß der eine und man nannte ihn einen Philosophen, weil er die Weisheiten dieses trüben Lebens in wunderschöne Worte kleiden konnte.[1]

Und Jim Danten der andere. Auch dem zweiten Bruder haftete ein Namen an, der bezeichnend für dessen hervorstehendste Charaktereigenschaft war – in der Maske eines frommen, biederen Mannes seine abgrundtiefen Schlechtigkeiten zu tarnen – er lautete: Der „Jesuit“.[2]

Beide hatten schließlich doch ihr längst verdientes Ende am Galgen gefunden und in beiden Fällen war es ausgerechnet die Nummer „Eins“ der G-Mannschaft gewesen, die den beiden berüchtigten Brüdern zu jener Freifahrt in die Hölle verholfen hatte.

Samuel Brady hatte damals befreit aufgeatmet, als er von dem Tod der beiden erfuhr. Die Nummer „Eins“ hatte selber diese Nachricht ins Hauptquartier gebracht, wo Trixi sich seinerzeit notgedrungen aufhalten musste und Samuel hatte das unrühmliche Ableben seiner beiden Brüder noch keine einzige Sekunde seines Lebens bedauern können.

Nach einem Grund- und Richtsatz, den Samuel Brady ohne Sentimentalität über sein Leben gestellt hatte, erntete jeder am Ende den Lohn, den er verdient hatte. In Withewater im Staate Colorado lebte noch der alte Vater Samuels und immer, wenn der G-Mann in dieser Gegend zu tun hatte, stattete er diesem einen kurzen Besuch ab. Auch der Vater war ein Sonderling, wie seine drei Söhne. Es war die Einsamkeit der weiten Wälder Colorados, die ihn dazu gemacht hatte. Die Einsamkeit kann schön sein, sie formt den Menschen und macht ihn nachdenklich. Zu viel Einsamkeit aber macht ihn verschroben und wunderlich. Vater Danten hatte seine Sprösslinge immer auf diese Gefahr hingewiesen und ihnen geraten, sich Berufe auszusuchen, die es ihnen gestatteten, unter Menschen zu sein. Samuel, Jim und Dirk hatten diese Ratschläge befolgt. Sie waren nicht wie der Vater lange allein und ohne Ansprache als Trapper und Fallensteller durch die Wälder gezogen, sie hatten nicht monatelang in unwegsamen, abgelegenen Claims zugebracht und waren doch alle drei seltsame Käuze geworden. Das aber konnte nur im väterlichen Erbteil begründet gewesen sein.

Dirk hatte einmal den Vater gefragt, woran man die Wandlung des normalen Geistes in den Zustand der Wunderlichkeit erkennen könne. Seine so unschuldig dreinblickenden Augen, die ständig an ein demutsvolles Rehlein erinnerten, waren dabei erwartungsvoll auf Vater Danten gerichtet gewesen. Dieser hatte damals leicht geschmunzelt und seine Antwort legte Zeugnis davon ab, dass er schon etwas tiefer in diese etwas absonderliche Materie eingedrungen war.

„Dirk“, hatte er damals gesagt, „das ist so einfach, dass ich mich wundere, es dir überhaupt erklären zu müssen! So lange du als schweigsamer, ruhiger Mann in der Wildnis lebst, so lange ist dein Verstand in Ordnung und du hast noch nicht unter der tödlichen Einsamkeit gelitten. Wenn du aber einmal anfängst, dir Fragen zu stellen, laut und weithin hörbar, dann bist du auf dem besten Wege, eine weiche Birne zu bekommen, dann beginnt schon das Gift zu wirken, dann bist du bereits auf dem Wege in den großen, dunklen Gang, den die anderen beginnenden Irrsinn nennen! Das aber ist noch nicht so schlimm! Es laufen so viele Kerle auf der Welt herum, die felsenfest davon überzeugt sind, vollkommen klar im Kopf zu seinl Sie sind es aber nicht! Wenn man aber anfängt, sich Fragen zu stellen, dann, mein lieber Dirk, muss man vorsichtig sein, denn dann ist es nicht mehr weit zur Wunderlichkeit ...“

Dirk hatte sich damals mit dieser Auskunft nicht zufrieden gegeben. Er war ein Boy, der grüblerisch veranlagt war und vielleicht befand er sich schon in einer Lage, wie der Vater sie soeben geschildert hatte.

„Und wie merkt man es, Dad“, hatte er eindringlich weitergeforscht, „wenn es passiert ist ...?“

Vater Danten hatte damals den Mund in hundert Falten gelegt, niederträchtig geschmunzelt und dann mit einfacher, klarer Stimme geantwortet:

„Wie man es merkt, Dirk, dass man übergeschnappt ist? Auch das kann ich dir sagen, selbst auf die Gefahr hin, dass du es nicht glauben willst! Wenn man sich seine ausgesprochenen Fragen selber beantwortet – dann, Dirk – dann ist es so weit ...“

„Und wie steht es bei dir, Dad?“, hatte damals Jim mit heuchlerischer, salbungsvoller Stimme gefragt.

Vater Danten war ein Gemütsmensch, den nichts, aber auch nichts auf dieser Welt aus seiner Ruhe bringen konnte. Auch die frechsten Fragen seiner Sprösslinge nicht. Er hatte damals nur gelächelt.

„Wie es bei mir ist, Jim, willst du wissen?“, waren seine Worte gewesen, „ich habe mich schon etliche Male dabei ertappt, dass ich Fragen stellte ...“

„Und hast du darauf geantwortet?“ Erwartungsvoll waren die rehbraunen, unschuldigen Augen Jims auf den Vater gerichtet gewesen.

„Nur einmal!“, hatte dieser darauf entgegnet, „nur ein einziges Mal, Jim, und das war, als ich mich fragte, was wohl aus dir unnützem Bengel einmal werden sollte ...“

„Oh“, hatte Jim dabei über das ganze Gesicht gestrahlt und seine Augen waren noch unschuldiger und gottergebener geworden, „und was hast du darauf geantwortet, Dad?“

Vater Danten hatte sich damals nur von seinem Sitz erhoben. Er war nicht zu bewegen gewesen, auf diese neuerliche Frechheit seines Ältesten eine Antwort zu geben. Samuel konnte sich noch gut daran erinnern, dass der Vater damals, ehe er die Stube verlassen hatte, ihm mit einer zärtlichen Bewegung über den Scheitel gefahren war. Und er hatte auch die geflüsterten Worte nie vergessen können, die er bei dieser Gelegenheit vernommen hatte. Sie waren für keine anderen Ohren bestimmt gewesen, denn sie hatten verdammt nach „Galgen“ und „Henker“ geklungen.

Während Samuel Brady oder Danten, wie er sich damals noch nannte, seinen Bruder Jim das letzte Mal vor reichlich zehn Jahren gesehen hatte, war er mit dem langen Dirk erst kurz vor dessen unrühmlichem Tod zusammengetroffen. Es war in Lake Worth ganz in der Nähe von Fort Worth, und zwar in einer ganz verteufelt unangenehmen Situation:

Es war Samuel Brady gelungen, einen berüchtigten Banditen namens Coleman in seinem Versteck zu stellen und seine Bande nahezu restlos aufzureiben. Der Sheriff von Greenwood, ein stattlicher, draufgängerischer Mann, hatte ihn dabei mit seinem Aufgebot wacker unterstützt. Die Schüsse, die seinerzeit aus dem Unterschlupf, einem kleinen, halb zerfallenen Farmhaus, über das vor langen Jahren der Wirbelsturm gekommen sein musste und das aus diesem Grunde nicht mehr bewohnt werden konnte, fielen, waren immer schwächer und vereinzelter gefallen, um dann schließlich gänzlich zu verstummen. Ein letzter Ansturm auf die Farm hatte dann auch die letzte Bastion gebrochen. Samuel Brady war als erster in das heiß umkämpfte Gebäude, das nur aus einem einzigen Raum bestand, eingedrungen. Wie staunte er, als er nur noch einen einzigen Mann am Leben gefunden hatte, der in gefesseltem Zustande in einem kleinen Giebelloch unter zerfallenem und morschem Gebälk gelegen hatte. Es war der lange Dirk, sein Bruder.

„Samuel ... hierher!“, hatte der Gefangene gerufen, „das war Rettung in höchster Not! Die Lumpen hatten mich schon vor Tagen überfallen und hierher geschleppt! Es wäre mein sicherer Tod gewesen, wenn du nicht gekommen wärst ...“

So oder ähnlich waren seine Worte gewesen. Samuel Brady aber kannte seinen Bruder. Er wusste, dass dieser ein überaus intelligenter Bursche war, der sich in allen Lebenslagen vortrefflich zu helfen wusste. Er war sehr wohl darüber unterrichtet gewesen, dass Dirk Danten schon lange den Weg des Verbrechertums beschritten hatte, dass er sich unrettbar in dem Gewirr desselben verstrickt und verloren hatte und dass er im Grunde genommen schon längst für den höchsten Galgen reif gewesen war.

Überreif sogar.

„Wie freue ich mich, Bruderherz“, hatte der lange Dirk weiterhin seiner Freude freie Bahn gegeben, „mach mir rasch die Stricke um meine Gelenke los! Meine Glieder sind schon seit langem steif und lahm ...“

Samuel Brady hatte damals nachdenklich den langen Dirk betrachtet. Neben seinem Körper, den einige wahllos und oberflächlich angebrachte Stricke zierten, lag ein Gewehr, dessen Lauf noch warm anzufühlen war. Es musste also aus demselben vor wenigen Minuten noch geschossen worden sein, und da die toten Banditen im ganzen Gebäude weit zerstreut umherlagen, musste es der lange Dirk gewesen sein, der sich desselben bedient hatte.

Und dann sah Samuel Brady noch etwas, was ihm wieder einmal die Bestätigung gegeben hatte, dass es sich bei seinem Bruder um einen ganz abgefeimten Halunken gehandelt hatte. Das eine Ende des Strickes, den er sich in letzter Minute um den Leib gewunden hatte, war nass. Er hatte es also mit den Zähnen verknotet, so gut dies möglich war. Samuel Brady hatte sofort erkannt, dass die Fesselung sogleich zu Boden fallen musste, wenn der schlaue Fuchs seinen langen Körper etwas krümmte.

Der „Traurige“ hatte damals geglaubt, im günstigen Sinn auf den verlorenen Bruder einwirken zu können. Er hatte helfen wollen, ihn vielleicht wieder auf den rechten Pfad der Anständigkeit zurückzuführen. Er hatte ihn damals gedeckt und wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem er wohl eine Stunde lang seinen ganzen Wortschatz an ihn verschwendet hatte. Die eindringlichen Mahnungen waren aber vergebens gewesen. Sie hatten nichts genützt. Wenige Wochen später hatte Samuel Brady bereits wieder erfahren müssen, dass sich Dirk der berüchtigten Verbrecher-Bande Tom Rollins angeschlossen hatte, die dann wenige Monate später von der Nummer „Eins“ der G-Mannschaft bis zum letzten Mann liquidiert worden war.[3]

Der lange Dirk hatte sein verpfuschtes Leben am Galgen hingeben müssen ...

Im Grunde genommen war es schade um ihn gewesen. Er hatte vorzügliche Eigenschaften, die nur in die Irre geleitet worden waren, besessen. Er war ein schwermütiger, melancholischer Bursche gewesen und in seinen Augen war dauernd ein verträumter, schwärmerischer Glanz gestanden.

Mehr noch – er war ein Philosoph des Lebens gewesen, der sogar seinem rauen Handwerk noch das Beste abgerungen hatte, und eigentlich konnte niemand sagen, dass er sein Gewissen mit irgendeiner schändlichen Bluttat beschmutzt hatte.

Samuel Brady hatte Vieles mit seinem Bruder Dirk gemein. Er hatte die gleichen großen, träumerischen Augen; die gleichen melancholischen Gesichtszüge, die gleiche einfache, trockene Art zu sprechen, und er hatte die gleiche, durch nichts zu erschütternde Ruhe, die auch den Bruder ausgezeichnet hatte. Und mit der in gewisser Beziehung auch der Älteste der Söhne Fürchtegott Dantens von der Natur ausgestattet worden war. Jim war ein Schurke,’ der seinen schandbaren Charakter mit Frömmigkeit zu tarnen wusste, eine Eigenart, die ihm den Namen „Der Jesuit“ eingetragen hatte. Und auch mit ihm hatte Samuel Brady einen Wesenszug gemein. Während Jim ein verdammenswerter Heuchler war, handelte es sich bei Samuel Brady um echte, tiefgefühlte Frömmigkeit, die als Hauptmerkmal seines Lebens in allen Situationen seines gefährlichen Berufes nur allzu deutlich hervortrat. Samuel Brady war ein frommer Mann, der aus einem echten Glauben heraus sein Dasein gestaltete und der nach den getreu überlieferten Sätzen seiner Religion handelte und lebte. Nur ein Gebot konnte er nicht anerkennen. Nach den Gesetzen seines Glaubens musste ihm das Leben jedes guten, aber auch jedes schlechten Menschen heilig sein. Und das war bei ihm in keiner Weise der Fall. Im Gegenteil – es war Gottesdienst für ihn, einen seiner schwerkalibrigen Colts auf ein verkommenes Subjekt, das sein Leben verwirkt hatte, abzudrücken. In solchen Momenten fühlte er sich als Richter, den eine hohe Macht in dieses blutige Amt eingeführt hatte. Und in der Ausübung seines Berufes, in der Bekämpfung des Banditentums und der Schlechtigkeit der Welt, war er brutal und rücksichtslos. In dieser Beziehung besaß er eigene Ansichten und eigene Lebensgewohnheiten, die er aber noch nie zu bereuen hatte, die ihn mit einem Glücksgefühl erfüllten, wie es ebenfalls nur wieder bei einem gläubigen Menschen möglich ist, denn auch diese Art von Selbstausübung war Gottesdienst für Samuel Brady, der höchste und edelste sogar, den es für ihn geben konnte.

Dann hatte er noch eine Eigenschaft, die ihn von seinen beiden Brüdern wesentlich unterschied. Nicht nur seine sprichwörtliche Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit, sein unbestechlicher Gerechtigkeitssinn, nicht nur sein bedingungsloses Eintreten für Recht und Gesetz – es war etwas anderes:

Niemand, der Samuel Brady kannte, konnte sich erinnern, ihn schon jemals lachen gesehen zu haben. Das konnte er nämlich nicht. Noch nicht einmal ein feines, leises Lächeln war bis heute in seine Züge getreten. Wenigstens hatte noch niemand eine solche äußere Regung bei ihm feststellen können. Und diese Eigenart hatte ihm auch seinen Westnamen „Der Traurige“ eingetragen. Samuel Brady hatte nicht gelächelt, als ihm vor fast zehn Jahren Mary Dunkley erklärt hatte, dass sie ihn heiraten wolle. Er hatte sie geheiratet, um sich aber schon nach einem Jahr wieder von ihr scheiden zu lassen. Sie war ein „schiefer Engel“ gewesen, wie er sich immer ausgedrückt hatte. Und vielleicht war ihr die ewige Traurigkeit Samuels so hoffnungslos auf die Nerven gefallen, dass sie keinen anderen Ausweg mehr aus diesem humorlosen Dasein sah, als mit Darnell Parker nach Wyoming durchzubrennen.

Samuel Brady hatte nicht gelächelt, als er erfuhr, dass es seine liebe Mary auch nicht lange bei dem lustigen Danny ausgehalten hatte, und es bestand durchaus die Möglichkeit, dass es diesmal die übertriebene Fröhlichkeit des Liebhabers gewesen war, der sie wieder in die Arme eines anderen getrieben hatte. Schon lange machte er sich darüber kein Kopfzerbrechen mehr. Sie war ihm gleichgültig geworden und es hatte fast den, Anschein, als würde sie aus seiner Erinnerung verschwunden sein.

Endgültig – –

Schon in verhältnismäßig jungen Jahren gelang es Samuel Brady, der damaligen Langreitergruppe des Obersten Sinclar beizutreten. Und als dann im Jahre 1903 die Abteilung durch den Sicherheitsminister der Bundesregierung in Washington, Morrisson,[4] die Bezeichnung „geheim“ erhielt, dass also die ehemals uniformierten Polizeireiter nun ohne Militärkleidung und Dienstabzeichen im Verborgenen und „Geheimen“ wirken und kämpfen konnten, als schon alle Welt auf die „Verwegenen Acht“ blickte, die John Sinclar um sich geschart hatte, da stand Samuel Brady auf dem Gipfel seines Glückes.

Aber auch da hatte er nicht gelächelt, und als ihm vor drei Jahren der Oberst die kleine Silbermarke – zwei an den Läufen gekreuzte Colts mit der Nummer 6 in der Mitte – überreicht hatte, da hatten seine Blicke mit dem Ausdruck größter Traurigkeit auf dem zierlichen Metallstück, dessen Rückseite die aufgeprägte Siegelmarke der höchsten amerikanischen Bundesstelle trug, gehangen. Sein Gesichtsausdruck musste sich damals so ulkig ausgenommen haben, dass alle anwesenden neugebackenen G-Männer in helles Lachen ausgebrochen waren. Samuel Brady aber hatte nur verständnislos den Kopf geschüttelt und da war es die Nummer „Eins“ gewesen, Conny Cöll, der ihm freundschaftlich auf die Schulter geklopft hatte.

„Na, Sammy, alte Trauerweide“, war seine freundliche Stimme zu hören gewesen, „freust du dich nicht ein bisschen darüber, dass es der Oberst nun erreicht hat?“

Samuel Brady hatte damals nur heftig genickt.

„Oh“, war seine Erwiderung gekommen und sie hatte ungemein überzeugt geklungen, „oh, Conny, wie kannst du nur so etwas fragen! Ich freue mich königlich darüber!“

Damals hatte sich der „Kleine Benjamin“, der alle anderen G-Männer um fast Haupteslänge überragte, beinahe zu Tode gelacht. Und je lustiger dieser Gigant aus Muskel und Sehnen wurde, desto trauriger war Samuel Brady geworden.

Oh – er war schon immer ein recht merkwürdiger Bursche gewesen, der „Traurige“, und kein anderer Westname hätte den braven Mann trefflicher charakterisieren können, als dieser. Samuel Brady war in der Tat und ohne Übertreibung die Traurigkeit in höchsteigenster Person. Oberst Sinclar wusste aber, dass er sich auf diesen Mann felsenfest verlassen konnte. Zu allen Zeiten und in allen Situationen! Und schon mehr als fünfzig Fälle waren es bisher, die ihn erfolgreich sahen, von dem großen Wurf, dem ihm mit der Vernichtung der Gomorro-Bande in Verbindung mit Ed Springs gelungen war, ganz zu schweigen.

Nun führte ihn eine neue Aufgabe nach San Franzisko! Er hasste die großen Städte und er fühlte sich in ihnen nicht zu Hause. Wenn aber Oberst Sinclar eine dringende

Aufgabe für ihn hatte, dann konnte es für Samuel Brady kein Zögern geben.

Der „Mandarin“! Was es nur mit diesem verdammten Namen auf sich hatte? Wer mochte sich wohl dahinter verbergen? Aber Samuel Brady hatte noch einige Tage Zeit zum Grübeln, bis ihn seine brave Lady, die einzige und beste Kameradin seines wildbewegten Lebens, in die Riesenstadt an der Westküste Kaliforniens getragen hatte ...

Wie schon bemerkt: Samuel Brady pflegte gründlich nachzudenken, bevor er sich in ein neues Abenteuer stürzte.

Diesmal sagte ihm seine innere Stimme, und sie sagte es ihm immer und immer wieder, dass er einem außergewöhnlichen Abenteuer entgegenging.

Und in der Tat – es sollte das tollkühnste seines ganzen Lebens werden ...

– – –

In San Franzisko

Wie scharf umrissene, noch halb in Dämmergrau gehüllte Silhouetten erhoben sich die Türme der großen Kathedrale, der Ignatius- und St.-Franziskus-Kirche, zwischen den weitgeschwungenen Straßenketten, die wie breite Bänder die Riesenstadt durchzogen, aus der unübersehbaren grauen Masse des Häusermeeres.

Es war am 16. April des Jahres 1906 um die fünfte Morgenstunde. Der kalifornische Frühlingsmorgen war wunderschön. Am Firmament verblasste das leuchtende Glitzern der Sterne. Schon zogen unwirklich langsam die ersten Küstendampfer durch die sanfte Dünung der San-Franzisko-Bai. An der Reling der Fahrzeuge drängten sich die Menschenscharen, die darauf warteten, dorthin gebracht zu werden, wo sie durch die gewohnte tägliche Arbeit ihr ehrliches Brot verdienten.

Wohl ging es im Jahre 1906 in dieser lebenshungrigen Stadt an der Bucht des schimmernden Pazifik nicht mehr so wild, nicht mehr so gefährlich und heißblütig zu wie vor dreißig Jahren, als 1848 ganze Stampeden von Strolchen, Strauchdieben, Falschspielern, Glücksrittern, Kneipenwirten und anderen fragwürdigen Existenzen in Richtung Kalifornien im Anmarsch waren – das gewohnte Bild des echten, alten Wilden Westens war schon seit Jahren verblasst, jenes Bild, das trotz seiner mitunter verwerflichen Auswüchse doch etwas ungemein Heroisches, Heldenhaftes, Pionierartiges an sich hatte. Und im Grunde genommen war dieses Bild geblieben – es hatte sich nur gewandelt! Die verschiedenen Weltanschauungen hatten sich getrennt und mancher Mann, der als blutjunger Boy mit zerrissenen Stiefeln, an denen noch die Erde seines zurückgelassenen Goldgräber-Claims klebte, in jener Stadt ankam, die für ihn das Himmelreich bedeutete, mit ihren zahlreichen Palmengärten, ihren Zypressen-Hainen und Eukalyptusbäumen einen unauslöschlichen Eindruck in seiner Seele hinterließ, spazierte heute als älterer, graumelierter Herr im vornehmen Dress und in einem eleganten Abendmantel, den er mit einer lässigen Bewegung seiner brillantengeschmückten Rechten um die Schulter zu werfen pflegte, durch die nächtliche Market-Street. Die gleiche Hand, die einmal die verkrustete Spitzhacke geführt hatte, mit der er das goldhaltige Metall aus der harten Erde geschlagen hatte, trägt heute den schlanken Bambusstock, der in einer Kugel aus purem Gold endet. Es ist das Gold aus seinem ehemaligen Claim, das einzige Andenken, das ihn noch an jene schaurig-schöne Zeit erinnert, die wohl vergangen und versunken sein mochte, aber von ihm und vielen Schicksalsgefährten nie vergessen werden konnte.

Und auch die Sitten und Lebensgewohnheiten hatten sich gewandelt und geändert. Sie waren in der äußeren Form kultivierter, städtischer, gesellschaftsfähiger geworden und Vieles war dahingegangen, um nicht mehr wiederzukehren. Vieles Schöne, manches Ruhmbedeckte, Geniale ... ein Stück Romantik, wie es wilder und heldenhafter nicht gedacht werden konnte – – dahin ... vorbei ...

Eines aber war geblieben – der alte Pioniergeist, und er hatte sich weiterhin darin bewährt, Großes zu leisten ...

Und er hatte in der Stadt am Goldenen Tor Großes – ja Gewaltiges geschaffen – –

1848 war San Franzisko ein Dorf von sechshundert Einwohnern gewesen – 1900 zählte es bereits dreihundertzweiundvierzigtausend und zu Beginn des Jahres 1906 schon über vierhunderttausend Einwohner – –

Der schon mehrfach ausgebrochenen Erdbeben wegen hatte man die Stadt zunächst aus Holz gebaut. Bald aber vergaß man diese Sicherungsmaßnahmen – herrliche Steinbauten, prachtvolle Luxuspaläste, mächtige Straßenfronten waren entstanden.

Langsam zog hinter den hochgewölbten Hügeln der Landzunge, auf deren Höhen die Prachtvillen von Nabob-Hill lagen, die riesige Feuerkugel der aufgehenden Sonne am wolkenlosen Firmament empor. Sie vergoldete mit ihrem Purpurschein den gewaltigen, alles überragenden Kuppelturm des Rathauses, das mit seinen doppelreihigen korinthischen Säulen aus weißem Marmor wie ein Gebilde aus dem fernen Morgenlande wirkte ...

Langsam erloschen die Lichter der Stadt, jener Stadt, die man nur mit Sodom und Gomorrha vergleichen konnte, dem Sündenpfuhl des Vergnügens und der schlimmsten Leidenschaften, der Gottlosigkeit und des übelsten Verbrechertums – dem Dorado der Goldgräber Kaliforniens, dem Sammelbecken aller Abenteurer der ganzen Welt ...

San Franzisko – Herz des Goldenen Westens!

Jener Mann, der diese Bezeichnung für die Stadt am Goldenen Tor gefunden hatte, musste ein Weiser gewesen sein. Oder ein Süchtiger, der ihrem Rausch verfallen war. Wenn irgendwo im Mittelwesten Gold gefunden wurde – und das war in jenen Jahren in unvorstellbar reichem Maße der Fall gewesen – dann musste es als ein Gotteswunder bezeichnet werden, wenn diese erfolgreichen Männer, die monatelang nichts anderes gesehen hatten als Dreck und Lehm und Sand und Wüste, nicht wenigstens einen Teil ihres Gewinnes für Vergnügen, guten Schnaps und schlechte Weiber fortwarfen. Nirgends in den Staaten war die Gelegenheit dafür so günstig wie in San Franzisko. Riesenvermögen wechselten Nacht für Nacht ihre Besitzer – die zahlreichen Bars, die Luxuslokale, die riesigen Spielsäle, in denen arme Menschen reich und reiche Menschen arm wurden – innerhalb weniger Stunden – sie waren die ganze Nacht hindurch geöffnet gewesen, genauso wie die üblen Spelunken in den Verbrechervierteln der Riesenstadt, der Barbary Coast oder Barbarenküste und den anschließenden Straßenzügen, die nur von Chinesen bewohnt waren. Dem Slum von San Franzisko – dem Morast, in dem die Unterwelt zu Hause war – –

Dort lag das Reich des „Mandarins“, eines Verbrecherkönigs, wie ihn selbst diese Riesenstadt noch nicht erlebt hatte. Niemand wusste, wer sich hinter diesem Namen verbarg, niemand konnte oder wollte irgendetwas Positives über diese unheimliche Persönlichkeit aussagen – es hatte fast den Anschein, als würde es sich um ein Phantom handeln, um eine Erscheinung, die man wohl in ihrer ganzen Schwere und Gemeinheit fühlen, aber nicht sehen und erfassen konnte. Selbst die Polizei, die fieberhaft nach dem Haupt der weitverzweigten Verbrecherbande suchte, die schon zahllose Razzien, vor allem an der berüchtigten Barbarenküste und im Chinesenviertel angesetzt und schon zum wiederholten Male buchstäblich Haus um Haus umgestülpt hatte, stand vor einem Rätsel. Noch nicht einmal die Frage war geklärt, welche Persönlichkeit oder Nationalität sich hinter diesem Namen verbarg – hinter diesem ungewöhnlichen Namen – der „Mandarin“ –

Handelte es sich um einen Chinesen? Um einen Japaner? Oder vielleicht nur um einen Menschen, den die Natur mit einer auffallend blassen Hautfarbe und etwas schiefsitzenden Augen ausgestattet hatte – um einen Mischling, von denen ja die Tatsache bekannt war, dass sie gerne von beiden Elternteilen nur die schlechtesten Eigenschaften ererbten? –