Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

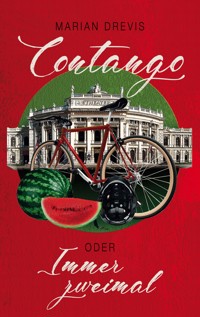

Kritik und Publikum in Wien sind sich einig: Die Uraufführung des neuen Stücks von Gregor Hofmann war ein voller Erfolg. Umjubelter Star des Abends ist Anna Brehm, eine altgediente Theaterschauspielerin, deren künstlerischer Zenit noch lange nicht überschritten ist. Die Medien sind begeistert, alle Beteiligten zufrieden. Doch das harmonische Miteinander an diesem Premierenabend ist nicht selbstverständlich. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt einen selbstgefälligen Regisseur, der auf ein höchst eigenwilliges Ensemble trifft, auf persönliche Macken und Marotten, Eitelkeiten und Empfindlichkeiten, also eine Menge Konfliktpotenzial. Und außerdem: Wie war es überhaupt möglich, dass der Autor ausnahmsweise die streng gehüteten Rechte an seinem Stück freigegeben hat? Dazu bedurfte es in der Tat einiger Anstrengungen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gewidmet Michaela, die mich und mein Schreiben

schon sehr lange begleitet

und hoffentlich sehr lange noch weiterbegleiten wird.

Gewidmet zudem meiner besonderen Freundin Barbara,

deren wohlwollende Rückmeldung zu diesem Werk

mich unbeschreiblich gefreut und gestärkt hat.

Mit herzlichem Dank an meine empathische Lektorin

Frau Dr. Renate Feikes.

Inhalt

Kapitel 1

Das Stück ist aus

Kapitel 2

Anruf bei Anna Brehm

Kapitel 3

Kontaktaufnahme mit Gregor Hofmann

Kapitel 4

Die Verbindung

Kapitel 5

Bretter, die die Welt bedeuten

Kapitel 1

Das Stück ist aus

Der Vorhang fällt. Ungewöhnlich geräuscharm ist es währenddessen im Publikum. Mit Erreichen des Bühnenbodens herrscht einen Atemzug lang Stille. Noch ehe aufkommende Empfindungen sich mit dieser Stille verbinden können, brechen die Zuschauer schlagartig in tosenden Applaus und Jubelgeschrei aus. Der sich nun wieder hebende Vorhang bringt die sechs Darsteller zum Vorschein, wobei sich die Begeisterung der Theaterbesucher noch steigert. Nach ihren Verbeugungen geben die Schauspieler die Bühne frei, die kurze Zeit darauf von der Hauptdarstellerin allein betreten wird. Damit wird Begeisterung zur Hysterie, ob das Publikum sich zur Masse wandeln wird, wird sich zeigen. Der Star des heutigen Premierenabends, dieses Abends, auf den die gesamte deutschsprachige Kulturpresse, daneben mehrere internationale Medienhäuser, gewartet haben, ist zweifelsfrei sie. – Sie, die Renommierte, die ihre Vielfalt seit Jahrzehnten auf Brettern sowie Leinwänden beweist und die dabei niemals Hochniveau unterschritten hat. »Danke! Vielen, vielen Dank!«, ruft die Bejubelte ihren Anhängern zu, »und bleiben Sie mir gut! Bleiben Sie mir alle gut!« Dann geht die Aktrice von der Bühne ab. Raserei ist es, was sie bei den Applaudierenden zurücklässt. Die vereinzelt aufkommenden Rufe steigern sich rasch zu einem im Stakkato gesprochenen Mengenmotto: »Brehm soll nicht gehn! Brehm soll nicht gehn! …« Erneut kommen alle sechs Darsteller auf die Bühne, mit dabei ist diesmal auch der Theaterdirektor, der das Stück inszeniert hat. Er tritt hervor aus der Reihe seiner Künstler, lässt sich beklatschen, reiht sich wieder ein. Jetzt tritt Anna Brehm hervor, sie genießt den Triumph, bekundet ihren Dank diesmal anhand von Gesten und reiht sich wieder in die Gruppe. In dieser Weise treten nach und nach auch alle übrigen Schauspieler ins Rampenlicht, wo sie den Erfolg, der in diesem Ausmaß gewiss nicht ohne sie alle möglich gewesen wäre, auskosten, ehe sie sich wieder einreihen. – Als dieses minutenlange Procedere vorbei ist, fällt der Vorhang abermals, womit die Rufe nach Brehm erneut einsetzen. Die findet endlich von der Seite her ihren Weg vor den Vorhang, geht, den jubelnden, nun aber nicht mehr nach ihr rufenden Zuschauern Kusshände zuwerfend, auf die Mitte des sichtbaren Bühnenbereiches zu, von wo aus sie mit deutlicher Gestik ihre Bewunderer umgehend zur Ruhe bringt. In diese Ruhe hinein versichert sie dem Publikum ihren Verbleib in der Welt der darstellenden Kunst; sie verspricht einen gänzlichen Rückzug ins Privatleben nicht zu erwägen. Ihre Kundgebung schließt sie mit einem Handzeichen ab, das die Bewunderer als Aufforderung interpretieren; tosender Beifall setzt daher ein. Unter diesem verneigt sie sich ehrerbietig zweimal, dann verlässt sie winkend die Bühne und entschwindet in den Seitenbereich, aus dem sie zuvor hervorgekommen ist. – Gewiss, sie hat das Publikum zur Masse gewandelt.

Bedächtig setzen die Theaterbesucher nun an, Parkett, Ränge, Logen zu verlassen, gleichmäßig langsam strömen sie in die Gänge. Die meisten hin zu den Garderoben, manche an diesen vorbei gleich direkt auf einen der Ausgänge zu. Journalisten der anwesenden Fernsehsender fragen einzelne Vorbeikommende nach ihren Eindrücken vom uraufgeführten Drama, der Inszenierung und den Leistungen der Darsteller. Einhellig wird alles hochgelobt, ebenso einhellig wird die Leistung der Hauptdarstellerin glorifiziert. Die Brehm wird zur Göttin erhoben. Die anwesende Creme de la Creme der Theaterkritiker findet keinen Anlass zur Entzauberung, nicht einmal einen ansatzweisen. Vielmehr fundieren sie das neue Image der Anna Brehm. Ihre naturgemäß subjektiven Bewertungen leiten sie von laienverständlichen, allgemein anerkannten Könnenskriterien zur Schauspielkunst ab.

Das Gerücht, wonach Schauspieler mitsamt Direktor noch an diesem Abend dem nationalen Rundfunk ein großes Interview geben werden, geht um, weshalb die Fernsehleute langsam, um das Aufsehen, das allein ihre bloße Anwesenheit auf sich zieht, nicht ansteigen zu lassen, in Richtung der Künstlergarderoben aufbrechen, wo sie ein solches Stattfinden vermuten. Der privilegierte Heimatrundfunk befindet sich bereits aufnahmebereit in Brehms Garderobentüre, die allgemein beliebte, weil fachkompetente Kulturreporterin steht vor ihren Gesprächspartnern, die sich allesamt in dieser Garderobe eingefunden haben, wo sie sich um die auf ihrem Stuhl sitzen gebliebene Hauptdarstellerin aufstellen. »So, wir fangen an,« lässt die Moderatorin wissen, dann gratuliert sie den Versammelten allgemein zum heutigen großen Erfolg. Sie wendet sich nun direkt an Robert Jamnik: »Herr Direktor, viele internationale Kulturmedien, ganz besonders aber die deutschsprachige Theaterwelt, haben diese Uraufführung mit Spannung erwartet. Nun, das Publikum ist begeistert. Alle bisher schon zu Wort gekommenen Kritiker, Journalisten, Theater- und Literaturverständigen sind es ebenso. Wie geht es Ihnen da? Wie fühlen Sie sich?« Offensichtlich hat der Angesprochene eine Antwort bereits parat, denn kaum ist die Frage gestellt, hebt er zum Auskunftgeben an. Was er nun zu sagen hat, es bricht förmlich aus ihm heraus: »Mir geht es ausgezeichnet, wie Sie sich sicher vorstellen können. Nicht nur in meiner Funktion als Direktor freue ich mich riesig, auch über meinen persönlichen Erfolg mit dieser Inszenierung und überhaupt darüber, dass es mir als Erstem und bisher Einzigem gelungen ist, ein Stück von Gregor Hofmann umsetzen, sprich inszenieren zu dürfen. Es war schon schwierig genug, ihm eine bloße Aufführungserlaubnis für dieses Drama abzuringen. Ich aber durfte das Werk schließlich auch nach meinen Vorstellungen spielen. Ein Werk von diesem Autor zu spielen, ist, glaube ich, ein Wunsch vieler Regisseure. Es ist nicht übertrieben, wenn ich Ihnen sage, dass ich glücklich bin. Was Sie heute hier miterleben, was Sie heute hier sehen, das ist das vollkommene Glück eines Theatermenschen.«

Die Aufmerksamkeit richtet sich jetzt an Bill Hansen, einen in der Nebenrolle etablierten Schauspieler deutscher Herkunft, dem die Wiener Theatergesellschaft grundsätzlich, nachdem sie sich über Jahre hinweg an ihn gewöhnen konnte, gewogen ist. Im Dialog mit der ihn Befragenden offenbart er sein Überwältigtsein vor Freude, seine Lebensliebe zum Nebenfach, seine Schwierigkeiten mit der aktuellen Rolle. Er hat nur Vorstellungen, jedoch keine einzige Überzeugung zur Rollengestaltung gehabt. Und genau das hat ihn gleichermaßen an der Verkörperung des Bruders magnetisch angezogen wie abgestoßen. Bei allen seinen bisher angenommenen Rollen hatte er mindestens eine, nicht selten mehrere Überzeugungen, wie die jeweilige Darstellung erfolgen müsse. Beim Bruder hatte er das nicht, und das war sehr befremdlich für ihn. Erst im Laufe einiger Gespräche mit Robert hat er schließlich eine Überzeugung gefunden, anhand derer er den Bruder entwickeln konnte. Im besonderen Maße hat ihn die subtile Zerrissenheit am Brudercharakter fasziniert, weil dieser für das Stück eine enorme Bedeutung zukommt. Eine Steigerung seines Bekanntheitsgrades aufgrund der jetzigen Rolle schließt er definitiv aus, denn, mit Verlaub, er ist bereits seit Jahren schon durchaus bekannt, auch wenn trotzdem kaum einer weiß, wer er ist.

Angelika Poschalko ist es, auf die sich nun Aufmerksamkeit und Kamerafokus richten. Ihrer Introvertiertheit wegen gilt sie als kaum interviewbar, jedoch dem Können der Fragestellerin, die ihr journalistisches Handwerk meisterhaft beherrscht, kann selbst sie sich nicht ernsthaft verschließen. Eine professionelle Vertrauensbeziehung, die in den vergangenen Jahren, ja Jahrzehnten zwischen ihr und der Koryphäe des österreichischen Kulturjournalismus entstanden ist, erleichtert ihr eine Preisgabe von Persönlichem zusätzlich. Wie in Theaterkreisen kolportiert wird, ist die Poschalko hochgradig sensibel, zudem, gerade auch wegen dieser Sensibilität, ist sie extrem schwierig. Sie gilt als hervorragende Charakterdarstellerin. Die Schauspielerin ist am Theaterhaus altgedient, sie ist langjähriges Ensemblemitglied, ein Publikumsliebling, der gut besuchte Vorstellungen beinahe garantiert. Sie ist die Stimme der Nobelpreisträgerin, die ihre Texte vorzugsweise der Poschalko in den Mund legt. Poschalko fühlt sich angenehm tiefenentspannt. Mit dem Vorhangfall sind alle Muskeln in ihrem Körper locker geworden. Erst durch diese, im wahrsten Sinn des Wortes, Entspannung hat sie bemerkt, wie enorm verkrampft sie während der Aufführung gewesen ist. In einem Drama von Gregor Hofmann, noch dazu bei einer Uraufführung mitwirken zu dürfen, das ist schon etwas. Ja, es stimmt, sie hat den Schriftsteller vor etwa fünfzehn Jahren erstmals persönlich getroffen; seither sieht man sich beinahe jährlich. Das jedoch aus beiderseitiger Liebe zu einer bestimmten Region, und nicht aus großer Liebe zueinander.

Bei diesen Worten schmunzelt sie kokett. Die sonst meist zugeknöpft Wirkende lässt Sinn für Witz erkennen. Nachdem Robert Jamnik ihr sein Verständnis von der Rolle dargelegt hatte, kam es quasi zur Initialzündung. Von dem Augenblick an war ihr zur »Kindheitsfreundin« nicht nur alles klar, auch fühlte sie nun die Rolle ihr entsprechen. Damit meint sie eine weitgehende, wie soll sie es ausdrücken, vielleicht Identifikation, ja, Identifikation ist der treffende Begriff, mit dieser Frauenfigur. Ihr selbst hat dies an manchen Probetagen Angst verursacht, was dann sehr, sehr belastend für sie war, jedoch dazu möchte sie nichts mehr sonst sagen.

Mit einem Nicken quittiert sie den Dank für das Interview, den die Journalistin ihr ausspricht, um sich danach an den Darsteller des »Regisseurs« zu richten. Der vom Direktor aus Frankfurt mit ans Wiener Haus gebrachte Johannes Malfada ist dessen Günstling, seitdem er in einer TV-Dokumentation den Michel Foucault verkörpert hat. Sein Aussehen, das ihn auffällig macht, wird, je nach Anschauung der Anschauenden, mit den Adjektiven unschön oder hässlich beschrieben. Der allgemeine optische Ersteindruck, den er hinterlässt, pendelt zwischen diesen Zuschreibungen. Sein Gesicht ist markant, ebenso seine bei einer Größe von 1,97 m kernig-feste Figur. Für ihn ist der heutige Theaterabend eine neue Erfahrung. Irgendetwas von diesem Wiener Publikum ist heute auf ihn übergegangen. Leider, er kann das nicht an einem Wort festmachen, auch an mehreren Worten nicht, und für viele Worte wird sie ihm wohl keine Zeit einräumen, oder?

Nein, kein Oder, zerschlägt die Angesprochene seine vage Hoffnung, doch tut sie es so charmant, dass er sich keinen Einhalt bieten lässt und ungebremst weiterredet. An einem Beispiel kann er es vielleicht beschreiben, was in ihm heute ausgelöst wurde. Dieses Wiener Theatervolk ist ihm zur Minne, zur hohen Minne geworden, denn wie auch der Minnesänger möchte er die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um im wahrsten Wortsinn anzuklingen bei diesen für ihn stets nur flüchtig Erreichbaren. Er möchte es nicht, das bloß beiläufige Zugeworfenbekommen der Lorbeeren, er giert nach dem von völliger Absicht getragenen Liebesbeweis, wenn auch gerade der sich atmosphärenbedingt vielleicht rasch in der Theater- und Kulturszene verflüchtigt. Ganz richtig, sie sieht das ganz richtig, heute in diesen Stunden des großen Erfolgs hat er diesen Liebesbeweis geschenkt bekommen. An einen solchen Liebesbeweis will er ab sofort immer und immer wieder herankommen, auch wenn er damit wahrscheinlich einem Phänomen hinterherjagt oder er in eine Abhängigkeit verfallen ist, die seine Schauspielkunst zur Beschaffungskunst werden lässt. Seine Droge ist der Liebesbeweis des Publikums, seine Darstellung, sein Bühnenwirken sind gleichermaßen Beschaffungsund Liebesakt. Wahrscheinlich, so erläutert er auf die ihm gestellte Frage hin fort, will jeder Schauspieler ganz grundsätzlich, ganz fundamental geliebt werden. Von allen. Vom Haustier, vom Autoverkäufer, vom Hausarzt, Barkeeper, den Nachbarn, Freunden, Bekannten, Kollegen und so fort und – ganz klar – vom Zuschauer. Das ist jedoch eine Form der Selbstliebe. Das ist die Selbstliebe von mehr oder weniger letztlich immer Selbstdarstellern. Die Selbstliebe, die man sich von anderen, oder über andere holen muss, weil man sie nicht hat. Ganz einfach deshalb, weil man sie selbst nicht hat. Ungehemmt redet er weiter, redet vom heutigen Erhalt der Liebe zu sich selbst durch das Publikum. Seit heute hat er sie, die Liebe zu sich selbst, weshalb er ihnen, den Zuschauern, ab jetzt alles geben kann. Jetzt vermag er mit seiner Leidenschaft die Theatergeher dieser Stadt zu umschwärmen.

Um das Ausufern zu stoppen, setzt die Lasselsberger Schranken, indem sie das Wort gewandt an sich nimmt, ihm damit ganz nebenbei entzieht. Was er sagt, ist hochinteressant. Sie beabsichtigt daher in einem Porträt über ihn seine Ansichten diesbezüglich ausführlich zu thematisieren. Nun aber sollen auch die anderen noch einigermaßen gut zu Wort kommen können.

Was also hat Klara Fromm über sich und die Rolle der »vertrauten Freundin« zu sagen? Die räuspert sich erst einmal verhalten, jedoch, da diese Maßnahme ihr die gewünschte Stimmkraft nicht herbeibringt, räuspert sie sich erneut, diesmal allerdings ungehemmt. Ihre ins Mikrophon gesprochene Entschuldigung klingt reibungslos, die einwandfreie Stimmfunktion ist wiedergegeben. In ihrer gewohnt tief-festen Stimmlage lässt die Schauspielerin Zuseher wie Zuhörer ihre Bilanz zur heutigen Vorstellung wissen: Den Schauspielern wurde mit diesem Stück eine herrliche Möglichkeit zur Darstellung geboten, insbesondere nämlich zur Gesamtdarstellung. Gerade bei diesem Drama ist das wechselwirkende Zusammenspiel, das richtige Interagieren aller mit allen und jeder gegen jeden so essenziell.

Ein ganz herzlicher Dank ergeht daher von ihr an den Autor, besonders auch deshalb, weil er sie durch diese Rolle der »vertrauten Freundin« als Schauspielerin, wie sie glaubt, persönlich weiterentwickelt hat. Korrekt, sie kennt den Schriftsteller seit Jahren privat. Ihr gutes Verhältnis zueinander entspricht den Tatsachen. Nein, es verbindet sie mehr als das regelmäßige gemeinsame Golfspiel. Immer bleibt die Lasselsberger diskret, sie unterlässt es daher zu fragen, was denn die beiden so verbindet. Sicherlich würde genau das die gesamte Theaterwelt, Schaffende wie Konsumierende, enorm interessieren, gilt doch Gregor Hofmann ebenso wie Klara Fromm als nicht unattraktiver Single. Wäre die renommierte Journalistin bei einem anderen Sender, einem anderen Blatt, was dürfte, was könnte sie jetzt von Herzen mutmaßen, unterstellen, bohren. – Was könnte sie nicht alles hervorbringen, aus einer Privat- und Persönlichkeitssphäre, die sie bis ins Detail betrachtet und damit gerade nicht achtet. Doch nein, sie, die Lasselsberger, hat einen Ruf zu verlieren, und arg, arg sind nur die, die nichts zu verlieren haben. Manches Mal, da würde sie, die Lasselsberger, gerne sagen, was sie weiß oder was sie naheliegenderweise vermutet. Schließlich ist sie es, die regelmäßig mehrere Einzelfakten kennt, die sich zur Indizienkette verdichten lassen. Manches Mal, ja, da wäre sie gerne die Klatschreporterin der österreichischen Kunst- und Kulturszene, nicht die Seriöse, die Vertrauenswürdige, die Anständige. Manches Mal, da würde sie gerne kundtun, was sie von dem ein oder anderen, der ein oder anderen aus Kunst und Kultur hält, und vor allem, warum sie es von jemandem hält. Zu gerne würde sie die Zicken, Machos, Prolos, Nichts-dahinter-Tussis, Leergeister, Brutalos, Borniertdiven, Blenderinnen wie Blender, Nichts- und Wenigkönner, die es gerade auch in dieser Berufssparte gibt, ihrer Zuseherschaft, ihrer Zuhörerschaft preisgeben. – Indes, sie tut es nicht, ist sie doch die Anständige, die Vertrauenswürdige, die Seriöse. Also fragt sie nach etwaigen Schwierigkeiten mit der Rolle, fragt danach, was der Kern der Rolle ist.

Der Kern der Rolle, so meint die Darstellerin, ist das drohende Missverstandenwerden, das Fehlinterpretiertwerden durch die Hauptfigur, die ja aufgrund ihrer völlig neuen – »Lebenskonfrontationen« will sie es nennen – unsicher ist. Diese Spannung zwischen dem Verständnis einerseits, das sie bei ihrer Rolleninterpretation der Hauptfigur entgegenbringt, andererseits der ansatzweisen Verärgerung über diese. Die im Raum stehende Kränkung, die ihr von der Hauptfigur her – wenn auch unbeabsichtigt – droht, die wie ein Fallbeil, das etwas Wichtiges von ihr abtrennen wird, an ihrem Nacken aufliegt, ist für sie nur mit extremer Verausgabung möglich zum Ausdruck zu bringen. Zumindest hofft sie, dass sie es für die Zuschauer zum Ausdruck bringen kann. Nein, Gregor Hofmann hat ihr nicht bei der Ausgestaltung der Rolle geholfen, er hat sein Stück bekanntermaßen nicht inszeniert. Deshalb hätte er sich niemals, von wem auch immer, einbinden lassen. Sie hat ihn nicht angesprochen dazu, auf diesen Gedanken ist sie gar nicht erst gekommen.

Ob sie sich eine andere, zukünftige Zusammenarbeit mit dem heutigen Erfolgsteam vorstellen kann? Grundsätzlich ja. Doch daran ist jetzt erst einmal nicht zu denken. Am Haus gehen die Aufführungen während der kommenden fünf Monate. Zehnmal muss bis Ostern bei jeder Darbietung alles gegeben werden, denn heute haben alle alles gegeben, daher sind sie nun in der teuflischen Verantwortung, das Niveau halten zu müssen, das Erreichte nicht zu verspielen. Sie lacht kurz, die Fromm, über die von ihr festgestellte Doppelbödigkeit dieses Wortes aus Schauspielersicht.

Wie ihr Verhältnis ist zu der Frau, die sie spielt? Hm, die Frage ist gar nicht einfach zu beantworten. Grundsätzlich glaubt sie, mag sie diese Frau, die, zweifelsohne, etwas Sympathisches an sich hat. Was sie an dieser Frau aber ablehnt, ist deren Verhalten ganz generell in Bezug auf den neuen Mann in ihrem Leben. Was sie heute noch machen wird, ist das Feiern des Premierenabends mit den anderen, mit allen im Haus befindlichen Kolleginnen und Kollegen, also mit allen am Haus Beschäftigten, die heute Abend da sind.

Sie gibt den Dank der Reporterin für das Interview zurück, professionell, dabei trotzdem aufrichtig. Immerhin, sie kennt die Kulturexpertin einige Jahre bereits, schätzt sie und mag sie.

Nun bekommt Ömer Cetin seine Bühne von der Moderatorin eingeräumt. Zurzeit ist er der Shootingstar des deutschsprachigen Films. Er ist kein Theaterschauspieler, hat keine Schauspielausbildung, doch hat er ein gewisses Talent, das man dann erkennen mag, wenn man eine Rolle seines Typs zu besetzen hat. Er ist türkischstämmig, in dritter Generation in Berlin-Kreuzberg geboren und ebendort mit 21 durch Zufall vom Film entdeckt worden. Seither verkörpert er stets den Typus des schönen, vielbegehrten Mannes, dem Keine widerstehen kann. Er hält sich für Gottes Geschenk an die Frauen, auf dieser Überzeugung ist seine Einstellung zu Frauen, seine Haltung ihnen gegenüber gediehen. Der Direktor wollte unbedingt ihn für die Rolle des »Neuen« haben, daher sein Gastspiel am Wiener Haus, überhaupt am Theater.

Der heutige Erfolg, so erzählt er aufgrund dahingehender Befragung, ist schon sehr, sehr beeindruckend für ihn. Nein, nicht allein des heutigen Triumphes wegen, sondern überhaupt der allgemeinen Theateratmosphäre wegen. Die ist mit einem Filmdreh nämlich nicht annähernd zu vergleichen. Beim Dreh gibt es keinen Beifall, kein Gefeiertwerden, beim Film kommen die Zeichen des Erfolgs erst sehr viel später, wenn sie überhaupt kommen. Das Sofortige am Theater, das ist für ihn eine tolle neue Erfahrung. Nein, er denkt nicht daran, vom Film zum Theater zu wechseln. Nicht einmal im Traum denkt er daran. Seine Heimat ist der Film, den er irgendwie viel angenehmer findet. Keiner verlangt dort das Auswendigkönnen hunderter Textseiten, und das Abspulenkönnen des Textes zum richtigen Zeitpunkt. »So ein Theater«, grinst er gezielt in die Kamera, »Ladies, bewundern Sie mich im Film«, sagt er. »Im Theater werden Sie dazu nur mehr zeitlich begrenzte Möglichkeiten haben.« Wie er auf Nachfrage darlegt, hat er sich zwar für die Spielzeit der Aufführungen in Wien verpflichtet, danach, das ist für ihn fix, kehrt er der Theaterwelt wieder den Rücken. Ja vielleicht wird er hie und da einmal an einem Haus ein Gastspiel geben, selbst das ist sehr unwahrscheinlich, nicht aber gänzlich auszuschließen.

Ob das dann bei entsprechendem Anbot eines Theaterhauses eine Frage des Geldes ist, versucht die Lasselsberger in Erfahrung zu bringen. Wer sie kennt und/ oder richtig zu deuten weiß, dem ist klar, was sie von diesem Mittdreißiger hält. Nichts ist es, was sie, gut getarnt, doch deutlich erkennbar für alle Adepten sowie für manche Zuhörer, offenlegt. Dieser Pseudoabgott regt sie auf. Mit seinem Stimmtimbre ist er ihr zuwider, beinahe unerträglich ist es ihr, obgleich es ihr nur von solchen Filmen her bekannt ist, die sie ohnehin nur vom Wegschalten her kennt. Wer bitte, das fragt sie sich, macht so einen zum »Star«? Welche Art von Filmindustrie tut einen solchen Verrat an den Grundfesten des schauspielerischen Handwerkskönnens? Bestimmt gab es in ihrem langen Fachjournalistendasein mehrere, bei denen sie sich das gefragt hat, aber immer dann eben, wenn einzelne Meinungsmacher aktuell Nichtbegnadete zum Abgott erheben, fragt sie sich das.

Klar kann er sich bei Geld, viel Geld, sehr viel Geld einiges vorstellen. Doch nein, das Publikum soll ihn jetzt bitte nicht falsch verstehen, er ist nicht käuflich, er ist lediglich auch ein guter Geschäftsmann. Er freut sich auf die Premierenfeier, ein guter Beginn für die heutige Nacht, die er nicht vorhat schlafend zu verbringen. Er will abfeiern bis zum Morgen in den Bars dieser Stadt, die schon zu seinem Wohnzimmer geworden sind. Dafür wünscht ihm die Moderatorin viel Vergnügen; sein anspielendes »Vielleicht trifft man sich nächtens irgendwo« überhört sie.

Sie rückt nun Anna Brehm ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit. Die Blonde mit den tiefdunkelbraunen Augen, die irgendwann vor etwa dreizehn Jahren von der aussehensmäßig schönen, dafür allerdings nichtssagenden Blondine fast über Nacht zur Matrone mutiert war. Von da an war die Schauspielerin Anna Brehm insofern ausgereift, als sie sich zur unverkennbaren Marke vollendet hatte. Die Brehm war geboren; Anna Brehm hatte sich selbst, die Brehm, als Identifikationsfigur erschaffen.

Anhand einer Aussage von Gregor Hofmann möchte die Lasselsberger, wie sie erläutert, das Interview beginnen. Derartiges erlaubt sie sich nur, weil Hofmann als Autor immerhin die Grundlage für den heutigen Abend sozusagen entworfen hat. Sie erlaubt sich diese Aussage, die er vor dreizehn Jahren im Kreis einer von ihr geleiteten Diskussionsrunde getätigt hat, wortgetreu vorzulesen: »Schauspielkunst zeichnet sich meiner Meinung nach jedenfalls durch Vielfältigkeit aus. Ein Schauspieler muss unterschiedliche Rollen glaubwürdig darstellen können, glaubwürdig darstellen wollen. Anna Brehm beherrscht das neben einigen wenigen anderen in Perfektion. Wenn sie eine Frauenrolle spielt, sehe ich ausschließlich die beispielsweise OLGA, BLANCHE DUBOIS, EVA oder GENIA; ich erlebe nur die jeweilige Frau, nicht einen Hauch Anna Brehm. Diese Schauspielerin zieht keinen roten Faden durch ihre Frauenrollen, und das ist gut so. Das ist faszinierend, das ist geniale Darstellungskunst. Sie bindet ihre Frauen nicht mit roten Fäden, sondern entfesselt eine jede.«

Solcherart fertiggelesen möchte die Journalistin nun die Meinung der Gepriesenen dazu haben. Brehm allerdings entzieht sich geschickt, indem sie in leicht ironischem Ton sagt: »Ich meine, dass Hofmann offenbar ein Fan von mir ist.« Diese Aussage bewirkt ein kurzes, schlagartiges Lachen bei den Umstehenden, bei der Lasselsberger bewirkt es die Konkretisierung dessen, was sie von ihrer Gesprächspartnerin wissen möchte. – Wie also erarbeitet die sich ihre Rollen?

Das Wort beherrscht die Schauspielerin nur im Spielen, abseits ihrer Figuren fällt ihr Ausdrücken nicht leicht, fällt die Verständlichmachung ihrer eigenen Befindlichkeit grundsätzlich schwer. Daran ändern Triumph oder Glorie nichts, denn erleichtern sie nicht die Schwere ihrer Existenz, aus der heraus ihre ureigenen Worte niemals unbeschwert an die Außenwelt gelangen können. Was aus Interviews auf Anna Brehm, das Wesen Anna Brehm, vielleicht richtig rückgeschlossen werden kann, liest, hört sich meist nur zwischen den Zeilen und/oder mitunter, zumal die Brehm als Markenimage, daher auch Tarn- und Schutzschild, immer wieder mitredet, aus ihr herausredet. Das Wesen hinter der Brehm mag tiefgründig sein oder nicht, mag verletzt sein oder verletzend, mag liebenswert sein oder verachtenswert, allein – was ein Jemand sicher weiß, ist, Anna Brehm hat sich mindestens eine Option in ihrem Leben nicht zugestanden.

Unter merklicher Anstrengung deklariert sich die Befragte, presst hervor, was ihr zensurierender Geist zuvor freigegeben hat. Sie versucht sich bloß im Gehörtwerden, denn, sie weiß es, ein Verstandenwerden liegt immer in der Macht des anderen. So erzählt sie präzise darüber, wie sie in ihre Rollen findet. Die unrhythmisch kommenden Worte formen sich zur Atonalität, die durch den kontinuierlichen Einsatz einer Hand, oft auch beider Hände, zudem (auch) ersichtlich ist. So erzählt sie aus sich heraus, hinein in den Sprachraum, erzählt wie sich ihre Frauenfiguren über sie stülpen. Dem ist sie völlig ausgeliefert, ihr Wollen oder Nichtwollen haben keine Bedeutung. Nicht kann sie sagen, zu welchem Zeitpunkt diese Inbesitznahme ihrer Person erfolgt, auch weiß sie nicht, ob diese allmählich oder blitzartig geschieht. Solcherart in die Gewalt ihrer Frauenfiguren genommen bleibt ihr einzig Beugung. Nein, sie hat sich nicht nur in die Gedankenwelten dieser Frauen zu fügen, sie muss in diesen Welten aufgehen, so lange, bis am Ende eines Stücks oder am Ende eines Drehs die jeweilige Frau sie wieder freigibt, ihre Persönlichkeit endlich wieder freigibt. – Und dieses »Dann-wieder-frei-Sein« ist in den ersten Stunden danach immer arg, denn ist es wie ein betäubungsloses »Durchtrenntwerden«, das in örtlicher Betäubung sämtlicher positiver Gefühle endet.

Über dahingehende Nachfrage spricht die Brehm kurz vom stundenlangen Alleinsein in der Stille, in dem der Trennungsschmerz schließlich verebbt ist. Jahrelang waren es ausschließlich Stille und Alleinsein, die ihr halfen, heute stehen ihr dazu Alternativen offen, wenn dadurch auch das »Wieder-ganz-zu-sich-Kommen« nicht minder belastend ist.

Das Hinterfragen der Alternativen unterlässt die Lasselsberger ebenso, wie sie es zuvor unterlassen hat zu fragen, ob sich die beschriebene Trennung heute schon vollzogen hat. Ihr Instinkt dafür, etwas besser nicht zu tun, ist untrüglich; sie ahnt den Wunsch ihrer Gesprächspartner, manches im Verborgenen zu belassen. Deshalb fragt sie nach den Proben, fragt nach Schwierigkeiten und Besonderheiten dieser Produktion.