3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlagshaus el Gato

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

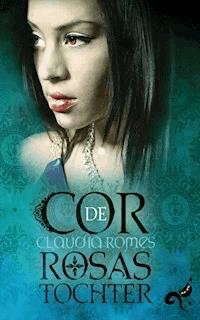

Seit Jahrhunderten erzählen die Indios am Amazonas die Legende, dass ertrunkene Menschen zu Flussdelfinen Boto Cor de Rosas- werden. Bei Landgängen verwandeln sie sich zurück in ihre einstige Gestalt und nicht selten verlieben sie sich. Manchmal gehen Kinder aus diesen Verbindungen hervor. Naiara wird als ein solches Delfinkind geboren. Als junge Frau kehrt sie in ihre Heimat zurück, die von einer dunklen Macht bedroht wird. Nur wenn sie bereit ist, ihre große Liebe zu opfern, lässt sich die Gefahr aufhalten. Gelingt es ihr das Schicksal anzunehmen, das für sie bestimmt ist?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Titel

Besuchen Sie uns im Internet:

www.verlagshaus-el-gato.de

Taschenbuchausgabe

1. Auflage Februar 2014

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk darf - auch teilweise - nur mit

Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Umschlaggestaltung: Casandra Krammer

Bildnachweis: Shutterstock

Satz: Verlagshaus el Gato

Lektorat: Andrea el Gato, Anne Richardt Druck: Booksfactory

ISBN: 978-3-943596-50-2

eISBN:978-3-943596-62-5

kostenlose Leseprobe: 978-3-943596-63-2

Cor de Rosas

Tochter

Claudia Romes

fantastischer Roman

Verlagshaus el Gato

Cor de Rosas

Tochter

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation

in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte

bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar

Widmung

Für Fabian und Emily

Fabian, der diese Geschichte mit mir träumte,

und Emily,

Das Botoca Fest und sein Brauch

Gedankenverloren sitzt Naiara am Ufer des Flusses. Sie starrt auf das Wasser, dessen dunkle Färbung es in dem wenigen Licht, das dieser junge Abend bietet, beinahe unsichtbar aussehen lässt. Würde der Mond nicht hin und wieder seine Oberfläche erhellen und die sich bewegenden Wassertropfen dessen Schein reflektieren, so könnte man denken, es läge nichts als karge Erde vor der alten Dame, die in eine Decke gehüllt, verweilt, als würde sie auf jemanden warten, der sich jeden Moment aus dem Wasser erhebt. Hinter ihr dringen die betörenden Laute der Festlichkeiten an ihr Ohr. Die Menschen an diesem Ort feiern auch heute noch gerne. Verhalten tasten sich die Geräusche zu ihr vor, als wollen sie ihre Ruhe nicht stören. Vor sechzig Jahren wäre sie an diesem Ufer mittendrin gewesen, wenn das Dorf feierte. Damals trug es den Namen Caitmacue. Jetzt lag es viel tiefer im Regenwald als damals und hatte zudem einen anderen Namen.

Als der Fluss es vor langer Zeit überschwemmt hatte, suchten die Menschen zwischen den Bäumen Schutz. Für viele war dies ein weiteres Zeichen dafür, dass der Amazonas nicht ausschließlich auf ihrer Seite stand. So verließen sie die ursprüngliche Siedlung und errichteten sich ein neues Dorf, das so verborgen lag, dass es niemand vom Wasser aus sehen konnte. Caitmaca. Dem Fluss geweiht. So nannten es die Menschen. Auf diese Weise zeigten sie ihren Respekt gegenüber den Naturgewalten, mit denen sie, die Indios von Amazonien, seit Anbeginn der Zeit verbunden waren. Sie glaubten, dass der Abstand zu den Ufern ein wichtiger Schritt in das neue Zeitalter wäre, das sich in jenen Tagen überall gezeigt hatte. Sie hofften, dass sie damit den Amazonas besänftigen würden. Den Fluss, der für die Indios alles verkörperte. Das Leben, den Tod und sämtliche Mächte, die all das, was sich an und in seinen Wassern befand, steuerten.

Naiara fasst sich an den Hals, sie nimmt ihre Kette ab und hält den Delfinanhänger ins Mondlicht. Dann atmet sie tief ein. Er ist immer noch so schön wie eh und je, denkt sie und dreht ihn hingebungsvoll zwischen ihren Fingern. Plötzlich wird eine Flosse im Wasser sichtbar. Nur kurz taucht sie an der Oberfläche auf, aber so geschmeidig und anmutig, dass es einem wohlmeinenden Gruß gleichkommt. Sanft lächelt sie vor sich hin. Zufrieden über jene Geste, taucht sie mit der Hand, in der sich der Anhänger verbirgt, hinein in das kühle Nass. So ruhig ist der Amazonas an diesem Abend, als würde er jenem Fest und den Tieren, denen es gewidmet ist, seine Ehre erweisen.

Legenden rankten sich um die Boto Cor de Rosa, welche die Macht des Flusses verstehen, wie keine anderen Wesen. Er ist ihr Leben und sie bedeuten das seine. Als Wächter, als Beschützer gleiten sie durch ihn hindurch und hüten seine Geheimnisse, die so unendlich sind wie seine Vollkommenheit.

So vieles liegt im Amazonas verborgen, und Naiara erinnert sich an die Zeit zurück, in der alles für sie begonnen hat. Als aus Legenden Wirklichkeit wurde und sie in ihren liebsten Tieren, den Flussdelfinen, mehr sah, als eine vom Aussterben bedrohte Art.

„Boto Sumi, Boto Sumi.“ Zwei Kinder schnellen heran, von denen das eine ihre Hand ergreift.

„Erzähl uns die Geschichte“, bettelt eines der Kinder.

„Du hast es versprochen“, fügt das andere drängelnde Kind hinzu.

Langsam erhebt sich Naiara aus ihrem Sitz. Mit zittriger Hand stützt sie sich auf ihren Stock. Ihre zierliche Gestalt wirkt gebrechlich. Sie wankt, als sie sich den Kindern zuwendet und streicht sich mit der freien Hand die grauen Haarsträhnen aus dem Gesicht. „Reicht mir eure Hände“, bittet die gebrechliche Frau, „meine Beine wollen nicht mehr so richtig.“

Rasch stützen sie die beiden und bringen sie vorsichtig ins Dorf, wo ein prasselndes Feuer den umliegenden Wald erhellt. Um die Flammen herum sitzen viele Menschen. Sie alle haben sich versammelt, um wie an jedem Botoca Fest Naiaras Geschichte zu lauschen. Denn mit ihr nahm es seinen Anfang und nach ihrem Vater, der noch immer als Schutzpatron des Dorfes verehrt wird, ist es benannt. Sofort machen die Dorfbewohner für sie Platz, und die Greisin gesellt sich gemächlich zu ihnen. Ein Mann bringt ihr die Kette mit dem kleinen Delfin, der daran baumelt.

„Die hast du am Ufer liegen lassen.“

Naiara nickt ihm dankend zu, als sie den Anhänger fest in ihre Hände schließt und ihn sanft küsst. Andächtig blickt sie in die Runde, in der jedes Gesicht, vom hellen Feuerschein umrahmt, gespannt zu ihr aufsieht. Eine Träne sucht sich den Weg aus ihrem Auge. Doch sie wischt sie nicht fort. Stolz trägt sie die glitzernde Perle auf ihrem Gesicht, die langsam über ihre Wange kullert und sich schließlich verläuft. Glücklich sieht sie in die glänzenden Kinderaugen. In diesem Jahr sind wieder ein paar mehr hinzugekommen. Alle warten voller Vorfreude auf den Beginn ihrer Geschichte, die für sie immer wieder ein Beweis dafür ist, dass ihre Heimat ein ganz besonderer Ort ist.

Naiara seufzt, dann schluckt sie, um ihrer Rührung über diesen Moment Ausdruck zu verleihen. Wie all die Jahre zuvor, genießt sie ihn in vollen Zügen. Sie schließt ihre Augen und als nur noch das leise Knistern des Holzes zu hören ist, fängt sie an zu erzählen. Ihre Geschichte beginnt jedes Mal mit denselben Worten, die sie ganz bewusst immer wieder aufs Neue wählt. Nur auf diese Weise ist es für sie so, als wäre sie in die damalige Zeit zurückversetzt, und alles um sie herum erstrahlt sogleich in den prachtvollen Farben ihrer Jugend. „Also gut …“

Naiara erzählt

Einst wollte der Mond die Sonne heiraten. Als er jedoch merkte, dass er mit ihr nicht zusammen sein konnte, vergoss er gelbe Tränen. Aus diesen Tränen entstand der Amazonas und mit ihm entstand das Leben.

Als meine Mutter noch ein junges Mädchen war, spielte sie oft mit ihrem Freund Delio, an den Ufern des Amazonas. Manchmal, so sagte sie mir, haben sie stundenlang darauf gewartet, dass einer der Boto Cor de Rosa vorbei schwamm. Ein Flussdelfin. Viele Legenden ranken sich um die Delfine im Rio Negro, im Amazonas.

„Keine gewöhnlichen Tiere“, sagte mein Großvater immer dann, wenn ich einen von ihnen erblickte und strahlend davon berichtete. „Meist sind sie allein unterwegs, als Einzelgänger und fangen Fische. Es kam nur sehr selten vor, dass wir sie im Wasser springen sahen. Sanft und unauffällig gleiten sie durch den schwarzen Fluss.“

Eines Tages, es regnete, kam Delios Mutter aufgeregt in die Hütte meiner Großeltern gestürmt. Ihr Sohn sei heute früh nicht nach Hause gekommen, er wollte nur Wasser aus dem Fluss holen und nun sei er spurlos verschwunden, berichtete sie völlig aufgelöst. Mein Großvater machte sich sofort, mit den anderen Männern aus dem Dorf, auf die Suche nach dem vermissten Jungen. Jeder rief seinen Namen, auch meine Mutter, seine Freundin, doch niemand bekam eine Antwort. Sie suchten den ganzen Tag und auch die darauffolgenden, aber niemand hatte den kleinen gesehen. So kam es schließlich, dass man am vierten Tag die Suche einstellte und Miguel Alzate, der Dorfälteste, Delios Mutter die traurige Nachricht überbringen musste.

Meine Mutter erzählte mir, dass ein gellender Schrei durch das Dorf hallte, der markerschütternde Schrei einer Mutter, die verzweifelt einsehen musste, dass ihr das einzige Kind vom Fluss genommen wurde.

***

Die Jahre vergingen und meine Mutter wuchs zu einer jungen Frau heran, die von allen geschätzt wurde. Ihre innere Schönheit war genauso wenig zu übersehen wie ihre Äußere, und so war es auch nicht verwunderlich, dass sie zu einer der begehrtesten Frauen des Dorfes zählte. Wenn sie am Morgen das Flusswasser schöpfte und der Glanz ihrer langen, schwarzen Haare vom Sonnenlicht erfüllt war, wurde sie jeden Tag aufs Neue, von den jungen Männern aus dem Dorf, die sich im dichten Gebüsch des Ufers versteckten, um einen Blick auf sie zu erhaschen, bewundert.

Es dauerte nicht lange, da klopfte der Erste an die Tür meiner Großeltern, um die Gunst meiner Mutter zu erwerben. Ein hagerer Kerl, kaum zwanzig, jedoch der ach so geschätzte Sohn des Dorfältesten. Er wäre sicherlich für alle anderen Frauen eine gute Partie gewesen, nicht aber für meine Mutter.

Meine Großeltern redeten wochenlang auf sie ein, sie solle sich langsam entscheiden, da es an der Zeit wäre, ihre eigene Familie zu gründen. Doch je mehr junge Männer um die Hand meiner Mutter anhielten, umso mehr schien sie sich von dem Gedanken abzuwenden, jemals einen von ihnen zum Mann zu nehmen und hielt an ihrem Vorhaben fest, auf die große Liebe zu warten.

Sie glaubte weiterhin an eine magische Begegnung, gleich einem Sternschnuppenregen. Denn so wurde schon seit Anbeginn der Zeit die wahre Liebe von unseren Vorfahren beschrieben, und solange sie dieses Gefühl nicht hatte, würde sie alleine bleiben. Das hatte sie sich fest in den Kopf gesetzt. Mein Großvater aber schmiedete ganz andere Pläne für sie. Für ihn stand fest; sollte sie sich nicht binnen eines Jahres für einen der Männer entschieden haben, so würde er die Wahl für sie treffen und sie gegen ihren Willen verheiraten.

Wieder herrschte Regenzeit. Das Grün des Waldes war nass und die Ufer des schwarzen Wassers sumpfig und zertreten vom kontinuierlich prasselnden Strom des Himmels. Wäre sie nicht schon dort gewesen, am Fluss, sie hätte das Haus an jenem Morgen wohl nicht verlassen. Irgendetwas in ihr aber zog sie zum Amazonas, und sie wusste, dass sie diesem Ruf folgen sollte. Vorsichtig beugte sie sich zum Wasser herunter. Der Boden war aufgeweicht und die Festigkeit unberechenbar. Sie ergriff einen Ast, um sich abzusichern, doch im nächsten Moment brach das gesamte Uferstück, auf dem sie stand, in den Fluss, sie stürzte in die Fluten und wurde vom Strom mitgerissen.

Niemand war in der Nähe, der ihr hätte helfen können. Ihre Hilferufe wurden durch den schmetternden Aufprall der Regentropfen, auf der reißenden Oberfläche des Rio Negro, erstickt. Sie versuchte zu schwimmen, versuchte sich ans Ufer zu retten, doch die Strömung trieb sie immer wieder in die Mitte des Flusses zurück. Der Kampf ums Überleben kostete sie mehr und mehr Kraft. Völlig erschöpft gab sie resigniert auf, entfernte sich rasch von der Oberfläche des Wassers und sank hinab zum Grund.

Meine Mutter erzählte immer wieder von dieser ruhigen und friedlichen Welt, die sie dort unten wahrgenommen hatte. Alles schien stillzustehen. Der Regen, der Fluss, ihr Leben, und hätte sie nicht die Luft zum Atmen gebraucht, sie wäre gerne dort unten geblieben. Als die Sinne ihren schwerelosen Körper langsam zu verlassen begannen, nahm sie dunkle Formen wahr, die sich zügig im trüben Wasser auf sie zubewegten. Sie erkannte die Umrisse eines großen Tieres, das sie rasch in Richtung Oberfläche brachte. Ein Flussdelfin. Mit seinem rundlichen Kopf und der langen Schnauze stupste er sie vorwärts. Behutsam schob er sie zum Ufer, doch sie schaffte es nicht aus eigener Kraft hinaufzuklettern. Zu große Anstrengungen lagen hinter ihr, und sie merkte, wie sie das Bewusstsein verlor und erneut drohte, hinab zu driften in die Tiefe.

Plötzlich schossen drei weitere Delfine aus dem Wasser und bildeten einen sicheren Kreis, der sie wie ein kleines Boot umgab. Der erste Delfin näherte sich dem Ufer, und sobald er mit seinen Flossen das Land berührte, verwandelte er sich in einen stattlichen, jungen Mann, der meine Mutter aufhob, als wäre sie leicht wie eine Feder. Er legte sie sachte auf den Boden. Erschöpft öffnete sie die Augen, während der gut aussehende Mann ihr zärtlich das Haar aus dem Gesicht strich. Sie lächelte und erhielt ein Strahlen zurück. Da bemerkte sie, dass seine dunklen Augen ihr seltsam bekannt vorkamen.

„Geht es dir auch gut?“, fragte er.

Benommen nickte sie.

„Pass auf dich auf, Anna“, sagte er liebevoll und streifte ihre Hand, während er sich langsam zurückzog. Meine Mutter sagte, sie hätte nur einen kurzen Augenblick verharrt, doch als sie richtig zu sich gekommen war und sich fragen konnte, woher der Unbekannte ihren Namen wusste, war er bereits verschwunden. Der Mann hatte ihr eben die magische Begegnung geschenkt, auf die sie so lange gewartet hatte.

Als sie an diesem Tag nach Hause kam, erzählte sie niemandem, was passiert war, aus Angst niemand würde ihr glauben, konnte sie doch selbst nicht wahrhaftig sagen, was geschehen war. Hatte wirklich ein Delfin sie gerettet? Konnte der Mythos über die Delfinmenschen tatsächlich wahr sein? Wie jeder in Caitmacue war auch sie mit der Legende der Boto Cor de Rosas aufgewachsen, aber nichts in ihrem bisherigen Leben hatte darauf schließen lassen, dass es mehr war, als nur eine Sage. Verdankte sie einem Delfin, der sich in einen Menschen verwandelt hatte, ihr Leben? Je häufiger sie mit der Erinnerung dieses Tages spielte, desto mehr war sie der Ansicht, einem Trugbild, erschaffen von ihrer Erschöpfung, zum Opfer gefallen zu sein, und sie beschloss, alles auf sich beruhen zu lassen. Obwohl ihr Stamm von solchen Wesen erzählte, war sie doch der Meinung, dies seien nur Geschichten und Mythen aus alter Zeit.

***

Es vergingen einige Monate, in denen sie so manches Mal an den Mann, ihren Retter, dachte. Sie erinnerte sich an seine außergewöhnliche Kraft, an seine Augen, die ihr so seltsam vertraut schienen und die Berührung seiner Hand, die, obgleich sie nur für einen kurzen Augenblick angehalten hatte, so voller Liebe gewesen war.

Es war ein wunderschöner Abend, die Sterne funkelten hoch am Himmel, und im Dorf wurde das Carabayofest gefeiert. Meine Mutter setzte sich ans Flussufer, um auf das Wasser hinaus zu starren. Im Hintergrund hörte sie die Festlichkeiten an sich vorbeiziehen. Sie begann das alte Lied der Sirenas zu singen, das sie einst von ihrer Großmutter gelernt hatte. Die Klänge ihrer Stimme hallten lieblich durch den Wald und ließen sich schließlich auf dem Fluss nieder, dessen sichtbare Strömung sogleich nachließ. Man sagte, dass jenes Lied Zauberkräfte besäße, es beruhigte die Mächte der Geister, die den Wind und Regen steuerten und stimmte die Geschöpfe der geheimen Welt freundlich. Des Weiteren hieß es, dass wenn es von einer reinen Seele gesungen würde, welche die alten Worte mit all ihrer Richtigkeit zu sprechen verstünde, es sogar vermochte, die geheimen Wesen herbeizurufen.

Ganz versunken in die Töne, beobachtete sie eine fließende Bewegung im Wasser, die erst weit weg zu sein schien, sich ihr jedoch langsam näherte. Schnell erkannte sie, dass es ein Delfin war, der nun seinen Kopf aus dem Fluss reckte, dann aber wieder untertauchte. Meine Mutter blickte sich um, doch sie war alleine am Ufer. Suchend wandte sie ihren Blick wieder in Richtung des Flusses und erschrak für einen kurzen Augenblick. Denn an genau der Stelle, wo eben der Delfin untergetaucht war, erhob sich nun eine menschliche Gestalt, die mit jedem Schritt, den sie aus dem Wasser trat, besser zu sehen war. Ihr stockte der Atem, denn sie glaubte in ihr den Mann zu entdecken, dem sie ihr Leben verdankte.

Der Himmel schien auf einmal hell erleuchtet, und als sie hinaufblickte, fiel ein schimmernder Sternschnuppenregen auf sie herab, der das schwarze Wasser des Rio Negro funkeln und glitzern ließ, als lägen auf seinem Grund tausende Edelsteine, die in allen Farben erstrahlten. Der junge Mann kam auf sie zu, und als er das Ufer hinaufstieg, erkannte meine Mutter plötzlich unter Tränen, wer er wirklich war. So wunderschön, so groß und ansehnlich und so vertraut. Es war er! Tatsächlich, ihr Freund, von dem sie geglaubt hatte, ihn für alle Zeit verloren zu haben. Ihr Freund aus Kindertagen, Delio.

„Wie ist das möglich?“, fragte sie ihn mit leiser, zitternder Stimme.

„Die Legenden sind wahr, Anna“, flüsterte ihr Delio ins Ohr, während er ihr sanft das lange Haar in den Nacken legte. „Ich erhielt ein neues Leben, nachdem ich im Fluss ertrunken war.“ Er sagte ihr, wie sehr sie ihm gefehlt habe, und dass er schon früher zu ihr an Land kommen wollte, um sie zu besuchen, doch nicht konnte, da es den Delfinen eigentlich nicht erlaubt sei. Er habe darauf warten müssen, dass sie zu ihm ins Wasser käme und der goldene Himmelsregen einträte, der die vereint, die füreinander geschaffen sind. So wie der Mond, der auf diese Weise seiner großen Liebe, der Sonne, ein Zeichen schickte.

Meine Eltern verbrachten die Nacht zusammen am Flussufer. Während die Sonne aufging, verließ er sie schließlich und kehrte als Delfin zurück ins Wasser, doch sobald der Mond am Himmel stand und die Sterne auf die Erde hinab sahen, kam mein Vater zu ihr zurück. Nacht für Nacht. Er war ihre große Liebe und sie die seine, und so kam es, dass meine Mutter im darauffolgenden Sommer ein Mädchen zur Welt brachte: mich.

Den Dorfbewohnern war dies ein Dorn im Auge, und auch für meine Großeltern war es anfangs nicht leicht, eine Tochter zu haben, die ein Kind von einem der Boto Cor de Rosa hatte. Insbesondere mein Großvater tat sich schwer damit zu akzeptieren, dass gerade sein Kind, im Gegensatz zu all den anderen Frauen ihres Alters, keinen Ehemann aufweisen konnte und seine Familie dadurch dem Gerede der Leute aussetzte. Er war ein ruhiger Mann, jemand, der nicht gerne auffiel und ein bescheidenes Leben schätzte. Auch wenn die Legenden Delfinkinder als einen Segen für die Familie bezeichneten, für ihn war es eine Bürde, auf die er lieber verzichtet hätte.

Der Dorfälteste erzählte von weiteren Kindern. Jahrelang, so sagte er, habe er keines mehr gesehen, doch es würde immer wieder einmal vorkommen, und auch wenn man jene Kinder nicht gerne sah, denn Vielen war ihre Existenz unheimlich, so musste man feststellen, dass sie außergewöhnlich waren. Jedes hatte eine strahlend, rosige Haut, glänzendes Haar, funkelnde Augen, und sie waren in einer Gruppe von anderen leicht zu unterscheiden. Doch ein Gesetz traf diese Kinder schwer, das besagte, dass sie ihre Väter niemals kennenlernen dürften. Es sei denn, sie drohten zu ertrinken, dann bestünde die Möglichkeit, vom eigenen Vater, gerettet zu werden. Doch so manches ‚Delfinkind‘, das dieses Risiko auf sich nahm, kam nie mehr zurück aus dem Wasser. Im Gegensatz zu normalen Menschen, erhielten diese nämlich kein zweites Leben als Delfin. So besagte es die Legende.

Unzählige Tage verbrachte ich am Ufer des Flusses, wartend auf ein Zeichen meines Vaters, das ich niemals erhielt. Ich grämte mich bei dem Gedanken, dass er mich womöglich bereits vergessen hätte. Wenn mich meine Bedenken niederdrücken wollten, versuchte ich mich daran zu erinnern, wie meine Mutter eines Nachts an mein Bett getreten war. Ich konnte nicht mehr als drei Jahre alt gewesen sein. Meine dunklen Locken lagen ausgebreitet auf meinem Kopfkissen, und ich stellte mich schlafend. Vorsichtig blinzelte ich mit einem Auge, als ich spürte, wie das Messer eine Strähne meines Haares durchschnitt. Ich beobachtete meine Mutter, wie sie die Haarlocke in ein silbernes Amulett legte, das sich daraufhin mit einem leisen Klicken selbstständig verschloss. Sie verbarg es in ihrer Hand und gab mir einen liebevollen Kuss auf den Haarschopf. So oft hatte ich vor sie zu fragen, für wen dieses Amulett bestimmt gewesen war. Aber ich sprach es nie an. Ich wollte sie in dem Glauben lassen, dass ich tief und fest schlafend dagelegen und nicht gemerkt hatte, was sie in jener Nacht getan hatte. Lange brauchte ich nicht darüber nachzugrübeln, wem sie dieses Geschenk gemacht haben könnte. Ich stellte mir vor, dass mein Vater es seither stolz um den Hals trug, und dass es ihm stets sein Kind, das so sehnsüchtig an Land auf ihn wartete, vor Augen hielt.

Nona Sanchez

Eines Tages erkrankte meine Großmutter an Gelbfieber. Obwohl die Schamanin unseres Dorfes all das Wissen um die Heilkunst bei ihr anwendete, erlag sie der Krankheit nach nur wenigen Tagen. Sie, die immer alles getan hatte, um die Familie zusammenzuhalten, war mit einem Mal nicht mehr da und hatte somit ein riesiges Loch bei uns allen hinterlassen. Besonders bei ihrem Mann, da stets sie es gewesen war, die ihm den Mut zugesprochen hatte, den er angesichts der Zukunft seiner Tochter und seiner Enkelin so nötig hatte. Meine Großmutter hatte niemals aufgegeben, zu versuchen Großvater und meine Mutter zusammenzuführen, und sie hatte die Hoffnung nie verloren, dass er seinem Kind eines Tages verzeihen würde.

Ihr Ehemann war schrecklich betrübt über den Tod seiner geliebten Frau und verfiel in einen Zustand der Verbitterung. Er weigerte sich zu essen, verließ die Hütte wochenlang nicht und wollte niemanden sehen. Allen kam es so vor, als wäre seine gesamte Lebensfreude mit ihr gestorben, und so geschah es, dass meine Mutter, obwohl sie eine eigene Hütte von Miguel Alzate zugesprochen bekommen hatte, bei ihm blieb, um sich fürsorglich um ihn zu kümmern. Seine Tochter übernahm damit sämtliche Aufgaben im Haushalt, und sie erledigte alles überaus sorgfältig. Dennoch fiel es meinem Großvater nach wie vor schwer mit ihr zu reden. Es störte ihn, dass sie sich standhaft weigerte zu heiraten. Das ständige Gerede über sie, kratzte an seinem Stolz. Auch ihr Bruder verhielt sich ihr gegenüber sehr zurückhaltend und stachelte ihren Vater zusätzlich an, er solle sie endlich zur Vernunft rufen.

Meine Mutter versuchte damit zurechtzukommen, dass sich beide abweisend ihr gegenüber verhielten. Sie gab sich Mühe darüber hinwegzusehen und ganz normal mit ihnen umzugehen, waren die beiden Männer doch alles, was ihr neben mir noch geblieben war. Sie wusste, dass Großvater sich eigentlich nur Sorgen um sie machte und hoffte darauf, dass sich sein Groll eines Tages legen würde. Er mochte hartherzig wirken, aber zu dieser Zeit gelang es ihm einfach nicht, ihre Sturheit zu akzeptieren. Immerzu beschäftigte ihn die Frage, was aus seinem Kind und seiner Enkelin werden würde, wenn er mal nicht mehr da wäre. Es war nicht üblich in einem Uitotostamm, dass eine unverheiratete Frau allein für sich und ein Kind sorgte, das außerdem noch unehelich zur Welt gekommen war. So verharrte er eisern bei dem Wunsch, seine einzige Tochter an den Mann zu bringen, und wenn er auch manchmal unerbittlich schien, wie er mit meiner Mutter umging, so wusste sie doch stets, dass er eigentlich ein liebenswürdiger, alter Mann war, der sie immer nur zu beschützen versuchte.

In den darauffolgenden Jahren erhielt sie noch so manchen Heiratsantrag aus dem Dorf, jedoch nahm sie nicht einen davon an. Sie hatte ihre Wahl getroffen, schon vor langer Zeit und wollte ihrem Liebsten treu bleiben, auch wenn das zu dieser Zeit niemand verstehen konnte und wollte. Irgendwann blieben die Anträge aus. Die Männer hatten aufgegeben und taten meine Mutter ab, als sei sie ohnehin verrückt. Sie gaben ihr den Spitznamen Señora Boto, mit dem selbst einige der Kinder sie aufzogen. Ich glaube, es hat sie tief getroffen. Nicht nur die Tatsache, dass alle sich über sie lustig machten, sondern vielmehr der Umstand, dass sie das alles alleine, ohne meinen Vater an ihrer Seite, über sich ergehen lassen musste. Sie ließ es sich nicht anmerken, aber ich kannte meine Mutter gut genug, um hinter ihre Fassade blicken zu können. So manches Mal hörte ich des Nachts, wie sie in ihr Kissen weinte. Dann schlich ich mich aus meinem Bett, um nach ihr zu sehen. Hilflos kam ich mir vor, weil ich nicht wusste, wie ich ihre Trauer lindern konnte.

„Komm her, mein Schatz“, schluchzte sie, sobald sie mich bemerkt hatte. Rasch wischte sie dann die Tränen aus ihrem Gesicht und schlug die Decke auf, damit ich hinunterkriechen konnte. Liebevoll strich sie mir über das lockige Haar und sang mir das Lied der Sirenas vor, das ich so gern hatte. Mit ihrem beruhigenden Gesang in den Ohren, schlief ich rasch ein und fühlte mich geborgen und geliebt. In diesen Momenten hatte ich das Gefühl, dass es mir tatsächlich gelungen war, ihren Kummer aufzufangen. Ich war sehr froh darüber, jemand für sie zu sein, der eine solche Kraft besaß. Wenn ich bei ihr war, war es fast so, als gäbe es nichts auf der Welt, was sie neben mir noch bräuchte. Aber ich wusste, dass sie meinen Vater die ganze Zeit über vermisste und ihn gerne bei sich gehabt hätte, an Land, in unserem Dorf. Sie tat mir sehr leid, und ich dachte bei mir, dass ich mir selbst etwas anderes wünschte, wenn ich einmal daran denken sollte, mich zu verlieben. Ja, die Liebe ist ein Phänomen mit unglaublicher Macht. Nichts kann sie bezwingen oder von ihrem Weg abbringen. Sie ist das, was uns alle zusammenhält. Aber manchmal sind die Wege, die sie geht, für uns nicht immer leicht zu verstehen. Ich bewunderte meine Mutter, die trotz aller Widrigkeiten daran festhielt. Nur ein starker Charakter und ein tiefer Glauben konnten sich hinter einer solchen Frau verbergen, und das war sie zweifellos. Vor den Leuten im Dorf ließ sie sich nichts anmerken. Sie wollte zeigen, dass sie zufrieden mit ihrem Leben war.

Mein Großvater aber bemerkte ihren Kummer ebenfalls und auch an ihm ging es nicht einfach spurlos vorüber, wie traurig sein Kind war. Doch es hatte auch etwas Gutes, denn die Reaktionen der Menschen halfen ihm schließlich dabei zu erkennen, was ihm in seinem Leben wichtig war: seine Tochter. Diese Einsicht ermöglichte es ihm letzten Endes mit ihrer Entscheidung, gegen eine Ehe, zu leben. Denn was für ein herzloser Vater wäre er wohl gewesen, hätte er sich den Menschen im Dorf angeschlossen und gegen sie agiert. Ich war überglücklich, als er sie umarmte und damit den alten Streit endlich beilegte. Mehr denn je stand er von da an zu ihr und zu all ihren Entschlüssen. Mich kümmerte es nie, was die Leute über sie dachten oder was über meine Mutter erzählt wurde. Ich blickte zu ihr auf, mit den Augen einer stolzen, glücklichen Tochter. Großvater sah in uns seine Lebensaufgabe, und das half ihm über den Verlust seiner Frau hinwegzukommen. Er aß wie früher mit großem Appetit und nahm wieder am Leben teil. Ich hatte das Gefühl, dass wir alle glücklich waren, so wie es nun war.

Eines Tages bekamen wir unerwarteten Besuch. Delios Mutter, die Sumi des Dorfes, klopfte an unsere Tür. Mein Großvater war sehr überrascht sie zu sehen. „Señora“, sagte er verblüfft, ohne sie zunächst hineinzubitten.

Sie lächelte ein wenig und zwang sich dann wortlos an ihm vorbei in die Hütte. Verdutzt schloss er die Tür hinter ihr und begab sich in unseren Wohnraum, wo meine Mutter gerade das Mittagessen zubereitete.

„Ich werde mit euch essen“, beschloss sie.