Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Denny Malone es un condecorado sargento de policía y el auténtico líder de la Unidad Especial de Manhattan Norte. Él y sus hombres son los más listos, los más duros, los más rápidos, los más valientes y los más canallas. Día y noche, durante los dieciocho años que ha pasado en el cuerpo de policía, Malone ha combatido en primera línea de fuego por las calles de Nueva York, una ciudad en la que nadie está limpio, ni siquiera el propio Malone. Ahora que su corrupción está a punto de salir a la luz, deberá decidir de una vez por todas qué significa ser un buen policía.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 679

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

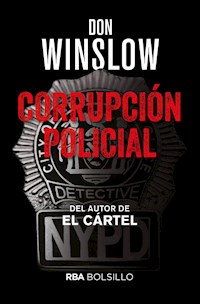

Título original: The Force

© Samburu, Inc., 2017.

© de la traducción: Efrén del Valle, 2017.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 18908018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO074

ISBN: 9788490568446

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

El último hombre

Prólogo. El robo

Primera parte. Blanca Navidad

1

2

3

4

5

Segunda parte. El Conejito de Pascua

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Tercera parte. 4 de julio, esta vez el fuego

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Agradecimientos

Don Winslow en RBA

Notas

Mientras escribía esta novela, los siguientes agentes de la ley y el orden fueron asesinados en acto de servicio. Este libro va dedicado a ellos:

Sargento Cory Blake Wride, ayudante del sheriff Percy Lee House III, ayudante del sheriff Jonathan Scott Pine, funcionaria de prisiones Amanda Beth Baker, agente John Thomas Hobbs, agente Joaquín Correa-Ortega, agente Jason Marc Crisp, ayudante en jefe del sheriff Allen Ray «Pete» Richardson, agente Robert Gordon German, maestro de armas Mark Aaron Mayo, agente Mark Hayden Larson, agente Alexander Edward Thalmann, agente David Wayne Smith Jr., agente Christopher Alan Cortijo, ayudante del sheriff Michael J. Seversen, agente de tráfico Gabriel Lenox Rich, sargento Patrick «Scott» Johnson, agente Roberto Carlos Sánchez, agente de tráfico Chelsea Renee Richard, sargento mayor John Thomas Collum, agente Michael Alexander Petrina, agente Charles David Dinwiddie, agente Stephen J. Arkell, agente Jair Abelardo Cabrera, agente de tráfico Christopher G. Skinner, agente federal especial Frank Edward McKnight, agente Brian Wayne Jones, agente Kevin Dorian Jordan, agente Igor Soldo, agente Alyn Ronnie Beck, jefe de policía Lee Dixon, ayudante del sheriff Allen Morris Bares Jr., agente Perry Wayne Renn, patrullero Jeffrey Brady Westerfield, Melvin Vincent Santiago, agente Scott Thomas Patrick, jefe de policía Michael Anthony Pimentel, agente Geniel Amaro-Fantauzzi, agente Daryl Pierson, patrullero Nickolaus Edward Schultz, cabo Jason Eugene Harwood, ayudante del sheriff Joseph John Matuskovic, cabo Bryon Keith Dickson II, ayudante del sheriff Michael Andrew Norris, sargento Michael Joe Naylor, ayudante del sheriff Danny Paul Oliver, agente Michael David Davis Jr., ayudante del sheriff Yevhen «Eugene» Kostiuchenko, ayudante del sheriff Jesse Valdez III, agente Shaun Richard Diamond, agente David Smith Payne, agente Robert Parker White, ayudante del sheriff Matthew Scott Chism, agente Justin Robert Winebrenner, ayudante del sheriff Christopher Lynd Smith, agente Edwin O. Roman-Acevedo, agente Wenjian Liu, agente Rafael Ramos, agente Charles Kondek, agente Tyler Jacob Stewart, agente Terence Avery Green, agente Robert Wilson III, subcomisaria Josie Wells, patrullero George S. Nissen, agente Alex K. Yazzie, agente Michael Johnson, agente de tráfico Trevor Casper, agente Brian Raymond Moore, sargento Greg Moore, agente Liquori Tate, agente Benjamin Deen, ayudante Sonny Smith, agente Kerrie Orozco, agente de tráfico Taylor Thyfault, patrullero James Arthur Bennett Jr., agente Gregg «Nigel» Benner, agente Rick Silva, agente Sonny Kim, agente Daryle Holloway, sargento Christopher Kelley, funcionario de prisiones Timothy Davison, sargento Scott Lunger, agente Sean Michael Bolton, agente Thomas Joseph LaValley, ayudante del sheriff Carl G. Howell, agente de tráfico Steven Vincent, agente Henry Nelson, ayudante del sheriff Darren Goforth, sargento Miguel Pérez-Ríos, agente de tráfico Joseph Cameron Ponder, ayudante del sheriff Dwight Darwin Maness, ayudante del sheriff Bill Myers, agente Gregory Thomas Alia, agente Randolph A. Holder, agente Daniel Scott Webster, agente Bryce Edward Hanes, agente Daniel Neil Ellis, jefe de policía Darrell Lemond Allen, agente de tráfico Jaimie Lynn Jursevics, agente Ricardo Gálvez, cabo William Matthew Solomon, agente Garrett Preston Russell Swasey, agente Lloyd E. Reed Jr., agente Noah Leotta, jefe de policía Frank Roman Rodríguez, teniente Luz M. Soto Segarra, agente Rosario Hernández de Hoyos, agente Thomas W. Cottrell Jr., agente especial Scott McGuire, agente Douglas Scott Barney II, sargento Jason Goodding, ayudante Derek Geer, ayudante Mark F. Logsdon, ayudante Patrick B. Dailey, subinspector Gregory E. «Lem» Barney, agente Jason Moszer, agente especial Lee Tartt, cabo Nate Carrigan, agente Ashley Marie Guindon, agente David Stefan Hofer, ayudante del sheriff John Robert Kotfila Jr., agente Allen Lee Jacobs, ayudante Carl A. Koontz, agente Carlos Puente-Morales, agente Susan Louise Farrell, agente de tráfico Chad Phillip Dermyer, agente Steven M. Smith, agente Brad D. Lancaster, agente David Glasser, agente Ronald Tarentino Jr., agente Verdell Smith Sr., agente Natasha Maria Hunter, agente Endy Nddiobong Ekpanya, ayudante del sheriff David Francis Michel Jr., agente Brent Alan Thompson, sargento Michael Joseph Smith, agente Patrick E. Zamarripa, agente Lorne Bradley Ahrens, agente Michael Leslie Krol, supervisor de seguridad Joseph Zangaro, funcionario judicial Ronald Eugene Kienzle, ayudante del sheriff Bradford Allen Garafola, agente Matthew Lane Gerald, cabo Montrell Lyle Jackson, agente Marco Antonio Zarate, funcionaria de prisiones Mari Johnson, funcionario de prisiones Kristopher D. Moules, capitán Robert D. Melton, agente Clint Corvinus, agente Jonathan De Guzmán, agente José Ismael Chávez, agente especial De’Greaun Frazier, cabo Bill Cooper, agente John Scott Martin, agente Kenneth Ray Moats, agente Kevin «Tim» Smith, sargento Steve Owen, ayudante del sheriff Brandon Collins, agente Timothy James Brackeen, agente Lesley Zerebny, agente José Gilbert Vega, agente Scott Leslie Bashioum, sargento Luis A. Meléndez-Maldonado, ayudante del sheriff Jack Hopkins, funcionario de prisiones Kenneth Bettis, ayudante del sheriff Dan Glaze, agente Myron Jarrett, sargento Allen Brandt, agente Blake Curtis Snyder, sargento Kenneth Steil, agente Justin Martin, sargento Anthony Beminio, sargento Paul Tuozzolo, ayudante del sheriff Dennis Wallace, agente Benjamin Edward Marconi, subinspector Patrick Thomas Carothers, agente Collin James Rose, agente de tráfico Cody James Donahue.

—Los policías solo son personas —observó ella sin venir al caso.

—Empiezan así, según me han dicho.

RAYMOND CHANDLER,

Adiós, muñeca

CORRUPCIÓN POLICIAL

EL ÚLTIMO HOMBRE

El último hombre de la Tierra al que uno imaginaría confinado en el Centro Correccional Metropolitano de Park Row era Denny Malone.

De hecho, los neoyorquinos habrían apostado que verían entre rejas al alcalde, al presidente de Estados Unidos o al Papa antes que al agente Dennis John Malone.

Héroe de la policía.

Hijo de héroe de la policía.

Un sargento veterano de la unidad de élite más importante del Departamento de Policía de Nueva York.

La Unidad Especial de Manhattan Norte.

Y, sobre todo, un hombre que sabe dónde están escondidos todos los trapos sucios, porque la mitad de ellos los enterró él mismo.

Malone, Russo, Billy O, Big Monty y el resto hicieron de sus calles (y eran suyas, pues las gobernaban como si fueran reyes) un lugar seguro para los que intentaban ganarse la vida decente mente. Convertirlas en un lugar seguro era su trabajo y su pasión, y si eso significaba saltarse las normas a veces, pues lo hacían.

Los ciudadanos no son conscientes de lo que hay que hacer para mantenerlos a salvo, y mejor que sea así.

Tal vez crean que quieren saberlo, tal vez digan que quieren saberlo, pero no.

Malone y la Unidad Especial no eran polis como los demás. Había treinta y ocho mil agentes de uniforme, pero Denny Malone y sus hombres eran el uno por ciento del uno por ciento del uno por ciento: los más listos, los más duros, los más rápidos, los más valientes, los mejores, los más canallas.

La Unidad Especial de Manhattan Norte.

La Unidad surcaba la ciudad como un viento frío, penetrante, rápido y violento, rastreando calles y callejuelas, patios de recreo, parques y edificios de viviendas sociales, llevándose la basura y la mugre, una tormenta depredadora que arrastraba a los carroñeros.

Un vendaval así se cuela por cualquier grieta, en las escaleras de los bloques de viviendas sociales, en los laboratorios de heroína, en las trastiendas de los clubes sociales, en los apartamentos para los nuevos ricos y los viejos áticos de lujo. Desde Columbus Circle hasta el puente Henry Hudson, desde Riverside Park hasta el río Harlem, subiendo hasta Broadway y Amsterdam, bajando hasta Lenox y Saint Nicholas, en las calles numeradas que recorrían todo el Upper West Side, Harlem, Washington Heights e Inwood, si había algún secreto que La Unidad no conociera era porque nadie lo había susurrado aún, porque nadie lo había pensado siquiera.

Negocios de drogas y armas, tráfico de personas y propiedades, violaciones, robos y agresiones, delitos tramados en inglés, español, francés o ruso ante platos de coles, pollo asado, cerdo con especias o pasta marinara, o durante carísimas comidas servidas en restaurantes de cinco tenedores en una ciudad hecha de pecado y con ánimo de lucro.

La Unidad iba a por todos ellos, pero sobre todo a por las armas y las drogas, porque las armas matan y las drogas incitan a matar.

Ahora Malone está entre rejas y el viento ha amainado, pero todo el mundo sabe que esto es el ojo del huracán, un momento de calma antes de que llegue lo peor. ¿Denny Malone en manos de los federales? ¿Ni Asuntos Internos ni los fiscales del estado, sino los federales, donde nadie en la ciudad pueda tocarlo?

Todo el mundo está agazapado, cagado de miedo a la espera del golpe, del tsunami, porque, con lo que sabe Malone, podría llevarse por delante a inspectores y jefes de policía, incluso al comisario. Podría cargarse a fiscales y jueces. Joder, hasta podría servir al alcalde y a los federales en la proverbial bandeja de plata, acompañados al menos de un congresista y un par de multimillonarios del sector inmobiliario como aperitivo.

Así que, cuando se corrió la voz de que Malone se encontraba en el CCM, quienes estaban en el ojo del huracán se asustaron, se asustaron de veras, y empezaron a buscar cobijo incluso en plena calma, aun sabiendo que no existen muros lo bastante altos ni sótanos lo bastante profundos —no los hay en la comisaría central, no los hay en el edificio del Juzgado de lo Penal, no los hay siquiera en Gracie Mansion ni en los palacios que albergan los áticos de la Quinta Avenida y Central Park Sur— que los protejan de todo lo que Denny Malone tiene en la cabeza.

Si Malone quiere arrasar la ciudad entera, puede hacerlo.

Porque, en realidad, nadie ha estado a salvo de Malone y los suyos.

Sus hombres copaban titulares en el Daily News, el Post, los canales 7, 4 y 2, y los noticiarios de las once. Los reconocían por la calle, el alcalde se sabía sus nombres, tenían entradas gratis en el Garden, en el Meadowlands, en el Yankee Stadium y en el Shea, y podían entrar en cualquier restaurante, bar o discoteca de la ciudad y ser tratados como reyes.

Y, en ese grupo de machos alfa, Denny Malone es el líder indiscutible.

Cuando entra en una casa, los agentes de uniforme y los novatos se lo quedan mirando, los tenientes asienten e incluso los capitanes saben que no deben cruzarse en su camino.

Se ha ganado su respeto.

Entre otras cosas (Mierda, ¿queréis que hablemos de los robos que ha frustrado, del balazo que recibió, del niño al que salvó de un secuestro? ¿De las redadas, las detenciones y las condenas?), Malone y su equipo llevaron a cabo la mayor operación antidroga de la historia de Nueva York.

Cincuenta kilos de heroína.

Y el dominicano que la vendía está muerto.

Y un héroe de la policía también.

El equipo de Malone enterró a su compañero —gaitas, bandera doblada, crespones negros en las placas— y volvió directo al trabajo, porque los camellos, las bandas, los ladrones, los violadores y los mafiosos no descansan para llorar la muerte de nadie. Si quieres que tus calles sean seguras, tienes que salir de día, de noche, los fines de semana y en vacaciones, cuando sea necesario. Tu mujer ya sabía dónde se metía cuando se casó contigo y tus hijos acaban por entender que papá trabaja encerrando a los malos.

Pero ahora es él quien está encerrado. Malone está sentado en un banco de acero en una celda, igual que la chusma a la que suele meter allí, inclinado, con la cabeza apoyada en las manos, preocupado por sus compañeros —sus hermanos de La Unidad— y por lo que pueda ocurrirles ahora que están de mierda hasta el cuello por culpa suya.

Preocupado por su familia: por su mujer, que no aceptó esa vida para acabar así; por sus dos hijos, niño y niña, que aún son demasiado jóvenes para entenderlo, pero que cuando crezcan no le perdonarán jamás el haber tenido que criarse sin padre.

Y luego está Claudette.

Jodida a su manera.

Necesitada, necesitándolo, pero él no podrá estar a su lado.

Ni al lado de Claudette ni al lado de nadie, así que no sabe qué será de sus seres queridos.

La pared a la que mira fijamente tampoco tiene respuestas, tampoco sabe cómo ha llegado Malone hasta allí.

Y una mierda, piensa Malone. Al menos sé sincero contigo mismo, piensa mientras está allí sentado, sin nada por delante excepto tiempo.

Al menos, admite la verdad.

Sabes perfectamente cómo has llegado hasta aquí.

Paso a paso, joder.

Los finales conocen los comienzos, pero no a la inversa.

Cuando Malone era niño, las monjas le enseñaron que, incluso antes de nacer, Dios —y solo Dios— sabe cuánto tiempo viviremos, el día de nuestra muerte y en quiénes y en qué nos convertiremos.

Podría haberme avisado, piensa Malone. Podría haberme dedicado unas palabras, unos consejos. Podría haberme hecho una llamadita, haberme soltado un sermón, haberme dicho algo, lo que fuera. Podría haberme dicho: «Eh, gilipollas, giraste a la izquierda en lugar de a la derecha».

Pero no, nada.

Después de dieciocho años de profesión, después de todo lo que ha visto, Malone no es un gran admirador de Dios, e imagina que el sentimiento es mutuo. Le gustaría hacerle un montón de preguntas; pero, si alguna vez estuvieran en la misma habitación, Dios probablemente cerraría la boca, contrataría a un abogado y permitiría que fuera su hijo quien acabara en la silla eléctrica.

Después de dieciocho años de profesión, Malone ha perdido la fe, así que, llegado el momento de mirar al diablo a los ojos, ya no había nada entre Malone y un asesinato, salvo cuatro kilos y medio de presión sobre el gatillo.

Cuatro kilos y medio de gravedad.

Fue el dedo de Malone el que apretó el gatillo, pero quizá fue la gravedad la que lo arrastró hacia abajo, la implacable y despiadada gravedad de dieciocho años de profesión.

Lo arrastró hasta donde se encuentra ahora.

Cuando empezó no imaginaba que acabaría así. Cuando lanzó la gorra al aire y prestó juramento el día en que se graduó en la academia, el día más feliz de su vida —el día más radiante y azul, el mejor día—, no pensó que acabaría así.

No, empezó con los ojos clavados en la Estrella Polar, caminando con paso firme, pero la vida es así; pones rumbo al norte, te desvías un grado, y no pasa nada durante un año, ni durante cinco, pero los años van acumulándose y tú te vas alejando cada vez más de tu meta original. Ni siquiera sabes que te has perdido hasta que estás tan lejos de tu destino que ya no eres capaz de divisarlo.

No puedes volver sobre tus pasos para empezar de nuevo.

El tiempo y la gravedad te lo impiden.

Y Denny Malone daría muchas cosas por poder empezar de nuevo.

Joder, lo daría todo.

Porque jamás pensó que acabaría en la penitenciaría federal de Park Row. Nadie lo pensaba, excepto Dios quizá, pero Dios no dijo nada.

Y aquí está Malone.

Sin su pistola, sin su placa y sin nada que deje entrever qué y quién es, qué y quién era.

Un policía corrupto.

PRÓLOGO

EL ROBO

Lenox Avenue,

cariño.

Medianoche.

Y los dioses se ríen de nosotros.

LANGSTON HUGHES,

«Lenox Avenue: Midnight»

HARLEM, NUEVA YORK

JULIO DE 2016

Nueva York, 4:00 h.

Cuando la ciudad que nunca duerme al menos se tumba y cierra los ojos.

Eso piensa Denny Malone mientras surca la columna vertebral de Harlem en su Crown Vic.

Detrás de paredes y ventanas, en pisos y hoteles, en bloques de apartamentos y viviendas sociales, la gente duerme o se desvela, sueña o ha dejado sus sueños atrás. La gente discute o folla o ambas cosas, hace el amor y hace niños, se insulta a gritos o habla en voz baja, palabras íntimas dirigidas al otro y no a la calle. Algunos acunan a un bebé para que se duerma o se levantan para iniciar otra jornada laboral. Otros cortan kilos de heroína y los guardan en bolsas de papel translúcido que venden a los adictos para su primer chute de la mañana.

Después de las prostitutas y antes de los barrenderos, ese es el tiempo del que dispones para llevarte tu parte del pastel, y Malone lo sabe. Nunca ocurre nada bueno pasada la medianoche, como decía su padre, que lo sabía de buena tinta. Era policía en esas calles y llegaba al finalizar el turno de noche con los asesinatos en la mirada, la muerte en la nariz y un témpano en el corazón que nunca llegó a derretirse y que finalmente acabó con él. Una mañana se bajó del coche delante de casa y el corazón se le resquebrajó. Los médicos dictaminaron que ya estaba muerto antes de que se golpeara contra el suelo.

Fue Malone quien lo encontró.

Tenía ocho años y salía de casa para ir al colegio cuando vio el abrigo azul encima de un montón de nieve sucia que él y su padre habían retirado del camino.

Aún no ha amanecido y ya hace calor. Es uno de esos veranos en los que Dios, el casero, se niega a bajar la calefacción o a encender el aire acondicionado; la ciudad está tensa e irritable, al borde de un estallido, una pelea o una revuelta; el hedor a basura vieja y orina rancia es dulce, agrio, empalagoso y corrompido como el perfume de una prostituta entrada en años.

A Denny Malone le encanta.

Malone no querría estar en ningún otro lugar, ni siquiera de día, cuando el calor es asfixiante y la ciudad, un bullicio, cuando los pandilleros pueblan las esquinas y los ritmos del hip-hop te perforan los oídos, cuando las botellas, las latas, los pañales sucios y las bolsas de meados salen volando por las ventanas de las viviendas sociales y la mierda de perro apesta bajo el fétido calor.

Es su ciudad, su territorio, su corazón.

Recorriendo Lenox, pasando junto al viejo barrio de Mount Morris Park y sus elegantes casas rojizas, Malone rinde culto a los pequeños dioses del lugar: las torres gemelas del templo Ebenezer Gospel, donde los domingos suenan himnos angelicales; el característico chapitel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Éfeso y, un poco más adelante, Harlem Shake, no el baile, sino una de las mejores hamburgueserías de la ciudad.

Luego están los dioses muertos: el viejo Lenox Lounge, con su mítico cartel de neón, su fachada roja y su dilatada historia. Allí cantaba Billie Holiday y tocaban Miles Davis y John Coltrane, y James Baldwin, Langston Hughes y Malcolm X solían dejarse caer por allí. Ahora está cerrado —la ventana cubierta con papel marrón, el cartel apagado—, pero se rumorea que volverán a abrirlo.

Malone lo duda.

Los dioses muertos solo resucitan en los cuentos de hadas.

Cruza la calle Ciento veinticinco, también conocida como Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard.

Los pioneros urbanos y la clase media negra han aburguesado la zona, que el sector inmobiliario ha bautizado como SoHa. En opinión de Malone, un acrónimo mezclado es siempre una condena a muerte para cualquier barrio. Está convencido de que, si los constructores pudieran adquirir propiedades en el sótano del infierno de Dante, lo llamarían SoInf y empezarían a edificar boutiques y bloques de apartamentos.

Hace quince años, ese tramo de Lenox estaba repleto de escaparates vacíos, y ahora ha vuelto a ponerse de moda gracias a nuevos restaurantes, bares y cafeterías con terraza, donde van a comer los vecinos adinerados. Los blancos van para sentirse modernos, y algunos apartamentos de los nuevos rascacielos cuestan dos millones y medio.

Lo único que merece la pena saber de esta zona de Harlem, piensa Malone, es que hay un Banana Republic junto al teatro Apollo. Por un lado están los dioses del lugar y, por otro, los dioses del comercio, y si has de apostar quién saldrá ganador, apuesta siempre por el dinero.

Más al norte, en las viviendas sociales, sigue estando el gueto.

Malone recorre la Ciento veinticinco y pasa por delante del Red Rooster, en cuyo sótano se encuentra el Ginny’s Supper Club.

Hay santuarios menos famosos pero aun así sagrados para Malone.

Ha asistido a funerales en Bailey’s, ha comprado botellas de medio litro en Lenox Liquor, le han dado puntos de sutura en la sala de urgencias del hospital de Harlem, ha jugado al baloncesto junto al mural de Big L en el Fred Samuel Playground, ha pedido comida a través del cristal blindado de Kennedy Fried Chicken. Ha aparcado en la calle y observado a los niños que bailan, ha fumado hierba en una azotea, ha visto el amanecer en Fort Tryon Park.

Ahora más dioses muertos, dioses ancestrales: la vieja Savoy Ballroom, el lugar que antaño ocupaba el Cotton Club, ambos desaparecidos mucho antes de que Malone naciera, fantasmas del último renacer de Harlem que vagan por el barrio con la imagen de lo que fue y ya nunca volverá a ser.

Pero Lenox Avenue está viva.

La calle se estremece con el traqueteo de la línea de metro de la IRT que pasa justo por debajo. Malone solía viajar en el tren número dos, por aquel entonces conocido como la Bestia.

Ahora están Black Star Music, la iglesia mormona y Best African-American Foods.

Cuando llegan al final de Lenox, Malone dice:

—Da la vuelta a la manzana.

Phil Russo tuerce a la izquierda por la Ciento cuarenta y siete, enfila la Séptima Avenida, vuelve a girar a la izquierda por la Ciento cuarenta y seis y pasa frente a un edificio abandonado que el propietario cedió de nuevo a las ratas y las cucarachas. Echó a sus ocupantes con la esperanza de que algún yonqui le prendiera fuego mientras se preparaba una dosis para así poder cobrar el seguro y vender el edificio entero.

Un plan sin fisuras.

Malone busca centinelas o policías enjaulados en un coche patrulla arañando alguna que otra cabezada durante el turno de noche. En el umbral solo hay un vigilante. El pañuelo verde y las Nike, también verdes con cordones a juego, lo convierten en un trinitario.

El equipo de Malone lleva todo el verano controlando el laboratorio de heroína que hay en la segunda planta. Los mexicanos suben el caballo y se lo entregan a Diego Pena, el dominicano que controla Nueva York. Pena lo reparte en bolsitas y se lo vende a las bandas dominicanas, los trinitarios y los DDP (Dominicans Don’t Play), que a su vez se lo venden a los negros y puertorriqueños de las viviendas sociales.

Esta noche, el laboratorio está a rebosar.

A rebosar de dinero.

A rebosar de droga.

—Deprisa —ordena Malone mientras comprueba la Sig Sauer P226 que lleva a la cintura. Una segunda funda prendida justo por debajo del nuevo chaleco con placa de cerámica contiene una Beretta 8000D Mini-Cougar.

Ha ordenado a todo su equipo que lleve chaleco antibalas durante las operaciones. Big Monty se queja de que le aprieta mucho, pero Malone insiste en que es más holgado que un ataúd. Bill Montague, alias Big Monty, es de la vieja escuela. Incluso en verano lleva su característico sombrero de fieltro con ala rígida y una pluma roja en el lado izquierdo. Sus únicas concesiones al calor son una guayabera talla XXXL y unos chinos. De la comisura de los labios le cuelga un puro Montecristo apagado.

Phil Russo lleva una escopeta de corredera Mossberg 590 del calibre 12, con un cañón de cincuenta centímetros cargado con balas de cerámica en polvo. La tiene apoyada junto a los relucientes zapatos rojos de punta, que le hacen juego con el pelo. Phil Russo es un italiano pelirrojo, lo cual es muy infrecuente, y Malone se mofa de él diciéndole que ahí hay gato irlandés encerrado. Según Russo, eso es imposible, porque no es alcohólico ni necesita una lupa para encontrarse la polla.

Billy O’Neill lleva una metralleta HK MP5, dos granadas aturdidoras y un rollo de cinta adhesiva. Billy O es el más joven del equipo, pero tiene talento y es un animal callejero.

Y tiene agallas.

Malone sabe que Billy no saldrá corriendo, que no se quedará paralizado ni dudará en apretar el gatillo en caso de necesidad. Si acaso, hará lo contrario; puede que se precipite. Tiene ese temperamento irlandés y el atractivo de los Kennedy. Y no son los únicos atributos que comparte con ellos. Al chaval le gustan las tías y a las tías les gusta él.

Esta noche, el equipo va a por todas.

Y colocado.

Si uno se enfrenta a unos narcos que han consumido coca o speed, siempre viene bien estar farmacológicamente a la par, así que Malone engulle dos cápsulas de Dexedrina. Luego se enfunda un cortavientos azul con las letras NYPD impresas en blanco y se pasa la cinta con la placa por encima del pecho.

Russo vuelve a dar la vuelta a la manzana. Al entrar en la calle Ciento cuarenta y seis, pisa el acelerador, se dirige al laboratorio y frena en seco. El vigilante oye el chirrido de los neumáticos, pero tarda demasiado en darse la vuelta. Malone baja del coche antes de que se haya detenido del todo, empuja al vigilante contra la pared y le apunta a la cabeza con la Sig.

—Cállate, pendejo1 —dice Malone—. Una palabra y te reviento la cabeza.

Luego lo derriba de una patada. Billy ya está allí; le sujeta las manos a la espalda con cinta adhesiva y luego le tapa la boca con otro trozo de cinta.

Los hombres de Malone pegan la espalda a la pared del edificio.

—Si estamos atentos —les dice—, nos iremos todos a casa esta noche.

La Dexedrina empieza a hacer efecto. A Malone se le acelera el pulso y le hierve la sangre.

Es agradable.

Envía a Billy O a la azotea para que baje por la salida de incendios y cubra la ventana. Los demás suben por las escaleras. Malone va delante empuñando la Sig. Le siguen Russo, armado con la escopeta, y Monty.

A Malone no le preocupa la retaguardia.

Una puerta de madera bloquea el final de la escalera.

Malone hace un gesto a Monty.

Este da un paso al frente e inserta la palanca hidráulica entre la puerta y el marco. El sudor le cae por la frente y le recorre la piel oscura mientras junta las asas de la herramienta y fuerza la puerta.

Malone entra y describe un arco con la pistola, pero no hay nadie en el vestíbulo. Al mirar a su derecha, ve la nueva puerta de acero al final del pasillo. Se oyen música bachata en la radio, voces en español, el zumbido de unos molinillos de café y el repiqueteo de un contador de billetes.

Y un perro que ladra.

Joder, piensa Malone, ahora todos los narcos tienen perro. Lo mismo que todas las nenas del East Side llevan en el bolso un yorkshire que no para de ladrar, a los camellos les ha dado por los pitbulls. Es buena idea. A los negratas les aterran los perros y las chicas que trabajan en los laboratorios no se arriesgan a que les arranquen la cara a mordiscos por robar.

A Malone le preocupa Billy O, porque al chaval le encantan los perros, incluso los pitbulls. Lo descubrió en abril, cuando entraron en un almacén situado junto al río y tres pitbulls intentaron saltar la valla para despedazarles la garganta. Billy O no fue capaz de pegarles un tiro ni permitió que lo hicieran los demás, así que tuvieron que rodear el edificio, subir a la azotea por la escalera de incendios y volver a bajar.

Fue un tostón.

El pitbull ha notado su presencia, pero los dominicanos no. Malone oye a uno gritar: «¡Cállate!» y después un golpe seco. El perro se calla.

Pero la puerta de acero es un problema.

La palanca hidráulica no la abrirá.

Malone coge la radio.

—Billy, ¿estás en posición?

—Nací en posición, colega.

—Haremos saltar la puerta por los aires —le indica Malone—. Cuando caiga, lanza una granada.

—Entendido, D.

Malone le hace una señal a Russo, que apunta a las bisagras y dispara una ráfaga. La explosión de la cerámica en polvo es más rápida que la velocidad del sonido y la puerta salta de sus goznes.

Varias mujeres, cuyo único atuendo son unos guantes de látex y unas redecillas en la cabeza, salen corriendo hacia la ventana. Otras se agazapan debajo de las mesas mientras las máquinas de contar billetes escupen dinero al suelo como si fueran tragaperras que pagan con papel.

—¡Policía de Nueva York! —grita Malone.

Ve a Billy al otro lado de la ventana que queda a su izquierda.

Mirando sin hacer absolutamente nada. Lanza la granada, por el amor de Dios.

Pero Billy no se mueve.

¿A qué coño está esperando?

Entonces Malone se percata.

El pitbull, una hembra, tira de la cadena, dando sacudidas y gruñendo para proteger a sus cuatro cachorros, que están enroscados detrás de ella.

Billy no quiere hacer daño a los putos cachorritos.

Malone grita por radio.

—¡Hazlo, joder!

Billy se lo queda mirando, da una patada al cristal y arroja la granada.

Pero la tira cerca para no alcanzar a los putos perros.

La onda expansiva rompe el resto del cristal y los fragmentos que salen despedidos impactan en el rostro y el cuello de Billy.

Una luz blanca y cegadora. Gritos, chillidos.

Malone cuenta hasta tres y entra.

Caos.

Un trinitario se tambalea, tapándose los ojos con una mano y empuñando una Glock con la otra, mientras avanza a tientas hacia la ventana y la escalera de incendios. Malone le dispara dos veces en el pecho y el hombre cae contra la ventana. Un segundo pistolero que estaba oculto debajo de una mesa apunta a Malone, pero Monty le acierta con un revólver del 38 y le descerraja un segundo balazo para cerciorarse de que está muerto.

A las mujeres las dejan huir por la ventana.

—¿Estás bien, Billy? —pregunta Malone.

La cara de Billy O parece una máscara de Halloween.

Tiene cortes en los brazos y las piernas.

—He salido peor parado de algún partido de hockey —dice riéndose—. Ya me darán puntos cuando acabemos.

Hay dinero por todas partes: amontonado, en las máquinas, esparcido por el suelo. La heroína sigue en los molinillos de café que utilizan para cortarla.

Pero eso son migajas.

La caja —la caja fuerte—, un gran agujero labrado en la pared, está abierta.

En su interior, los fardos de heroína llegan hasta el techo.

Diego Pena está sentado tranquilamente a una mesa. Si le inquieta la muerte de dos de sus hombres, no lo parece.

—¿Traes una orden judicial, Malone?

—He oído a una mujer pidiendo socorro —responde este.

Pena esboza una sonrisa de suficiencia.

El hijo de puta es elegante. Un traje gris de Armani que vale dos de los grandes y un reloj de oro Piguet en la muñeca que cuesta cinco veces más.

Pena se da cuenta.

—Puedes quedártelo. Tengo otros tres.

La perra sigue tirando de la cadena y ladra enloquecida.

Malone observa la heroína.

La hay a montones, envasada al vacío en plástico negro.

Con esa mercancía podría colocarse la ciudad entera durante semanas.

—Te ahorraré la molestia de contar —dice Pena—. Cien kilos justos. Canela mexicana. Caballo oscuro, sesenta por ciento pura. Puedes venderla a cien mil dólares el kilo. Lo que ves ahí debería de ascender a algo más de cinco millones en efectivo. Vosotros os quedáis con la droga y el dinero y yo me largo. Me monto en un avión con destino a la República Dominicana y no volvéis a verme nunca más. Piénsalo: ¿cuándo será la próxima vez que puedas ganar quince millones de dólares por hacer la vista gorda?

Y esta noche nos iremos todos a casa, piensa Malone.

—Saca la pistola. Poco a poco —le ordena.

Lentamente, Pena se lleva la mano al interior de la chaqueta.

Malone le dispara dos veces al corazón.

Billy O se agacha y coge un paquete. Lo abre con un cuchillo de combate, hunde un pequeño vial en la heroína, recoge una muestra y la mete en una bolsa de plástico que llevaba en el bolsillo. Luego rompe el vial dentro de la bolsa y espera a que cambie de color.

Se vuelve púrpura.

Billy sonríe.

—¡Somos ricos!

—Espabila, hostia —dice Malone.

Entonces oyen un chasquido. La pitbull ha roto la cadena y se abalanza sobre Billy, que cae de espaldas. El paquete salta por los aires, la droga forma una nube y después se precipita como una tormenta de nieve sobre sus heridas.

Monty mata a la perra de un balazo.

Pero Billy sigue allí tumbado. Malone ve que se pone rígido y empieza a sufrir espasmos en las piernas y a convulsionar descontroladamente mientras la heroína le recorre las venas.

Patalea en el suelo.

Malone se arrodilla junto a él y lo sostiene entre sus brazos.

—No, Billy —dice—. Aguanta.

Billy le devuelve una mirada inexpresiva.

Está pálido.

La columna vertebral se le tensa como un muelle que se estira.

Y Billy se va.

Billy, el joven y hermoso Billy O, ya nunca envejecerá.

Malone oye cómo se le parte el corazón, y después una sucesión de explosiones sordas.

Al principio cree haber recibido un disparo, pero no tiene ninguna herida, así que imagina que le está estallando la cabeza.

Entonces cae en la cuenta.

Es el 4 de julio.

PRIMERA PARTE

BLANCA NAVIDAD

Bienvenido a la jungla, este es mi hogar, la cuna del blues, la cuna de la canción.

CHRIS THOMAS KING,

Welcome to Da Jungle

1

HARLEM, NUEVA YORK

NOCHEBUENA

Mediodía.

Denny Malone toma dos anfetaminas y se mete en la ducha.

Acaba de levantarse después del turno de noche de doce a ocho de la mañana y necesita las pastillas para activarse. Inclina la cara hacia el chorro de agua y deja que las afiladas agujas se le claven en la piel hasta que duela.

Eso también lo necesita.

Piel cansada, ojos cansados.

Alma cansada.

Malone se da la vuelta y disfruta del agua caliente que le golpea el cuello y los hombros y se desliza por los tatuajes de los antebrazos. Es agradable; podría quedarse allí todo el día, pero tiene cosas que hacer.

Es hora de moverse, campeón, se dice.

Tienes responsabilidades.

Sale de la ducha, se seca y se pone la toalla alrededor de la cintura.

Malone mide un metro noventa y es corpulento. Tiene treinta y ocho años y es consciente de su pinta de tipo duro. Es por los tatuajes en los gruesos antebrazos, la barba tupida incluso después de afeitarse, el pelo oscuro y rapado, los ojos azules y esa mirada de «no me toques los cojones».

Es por la nariz rota y la pequeña cicatriz en la parte izquierda del labio. Lo que no se aprecia a simple vista son unas cicatrices más grandes en la pierna derecha, las que le valieron la Medalla al Valor por ser tan estúpido como para recibir un disparo. Pero así es el Departamento de Policía de Nueva York, piensa. Te dan una medalla por tonto y te quitan la placa por listo.

Es posible que su aspecto agresivo le ayude a mantenerse alejado de enfrentamientos físicos, que él siempre intenta evitar. Por un lado, es más profesional arreglar las cosas dialogando. Por otro, en toda pelea sales magullado —aunque solo sea en los nudillos—, y no le gusta estropearse la ropa revolcándose sabe Dios en qué mierda que pueda haber en el pavimento.

No le gusta demasiado levantar pesas. Prefiere atizarle a un saco de boxeo o salir a correr por Riverside Park, normalmente a primera hora de la mañana o al anochecer, según le permita el trabajo. Le gustan las vistas del Hudson, Jersey al otro lado del río y el puente George Washington.

Malone va a la pequeña cocina. Por la mañana, Claudette ha dejado un poco de café, del que se sirve una taza y la mete en el microondas.

Claudette está doblando turnos en el hospital de Harlem, a solo cuatro manzanas de allí, entre Lenox y la Ciento treinta y cinco, para que otra enfermera pueda pasar más tiempo en familia. Con un poco de suerte, la verá por la noche o a primera hora de la mañana.

El café está amargo y rancio, pero a Malone le da igual. No busca calidad, sino un chute de cafeína que potencie la Dexedrina. Tampoco soporta esas chorradas de sibarita, hacer cola detrás de un adolescente gilipollas que tarda diez minutos en pedir el café con leche perfecto para poder hacerse un selfi con él. Malone lo toma con un poco de leche y azúcar, como casi todos los policías. Beben demasiado, así que la leche les alivia el estómago y el azúcar los estimula.

Hay un médico del Upper West Side que le receta de todo: Dexedrina, Vicodin, Xanax, antibióticos, lo que quiera. Hace un par de años, el bueno del doctor —y sí, es un buen tipo con mujer y tres hijos— tuvo una pequeña aventura y la amante decidió chantajearlo cuando él se propuso dejarla.

Malone fue a hablar con la chica y le expuso la situación. Le entregó un sobre con 10.000 dólares y le dijo que allí se acababa todo. No debía contactar con el médico nunca más o la metería en el talego, donde acabaría ofreciendo su sobrevalorado coño por una cucharada extra de mantequilla de cacahuete.

Ahora, el agradecido doctor le extiende recetas, pero la mitad de las veces le facilita muestras gratuitas. Todo ayuda, piensa Malone, y, en cualquier caso, tampoco podría permitirse que aparecieran en sus informes médicos el speed o los somníferos si los consiguiera a través del seguro.

No quiere molestar a Claudette mientras trabaja, así que le envía un mensaje para confirmarle que no se ha quedado dormido y preguntarle cómo le va el día. Ella responde: «Locura navideña, pero bien».

Sí, locura navideña.

Nueva York siempre es una locura, piensa Malone.

Cuando no es la locura navideña es la locura de Año Nuevo (borrachos), o la locura del Día de San Valentín (las disputas domésticas se disparan y los gais se enzarzan en peleas de bar), o la locura del Día de San Patricio (policías borrachos), la locura del 4 de julio o la del Día del Trabajador. Lo que hace falta son vacaciones de las vacaciones, dejar de celebrar días festivos durante un año y a ver qué pasa.

Probablemente no funcionaría, conjetura.

Porque, aun así, existiría la locura cotidiana: la locura del borracho, la locura del yonqui, la locura del crack, la locura del cristal, la locura del amor, la locura del odio y, la favorita de Malone, la vieja locura de la locura. Lo que no entiende el ciudadano de a pie es que las cárceles de la ciudad se han convertido en sus manicomios y centros de desintoxicación de facto. Tres cuartas partes de los prisioneros que ingresan dan positivo en los test de drogas o son psicópatas, o ambas cosas.

Deberían estar en un hospital, pero no tienen seguro.

Malone va al dormitorio a vestirse.

Camisa vaquera negra, unos pantalones vaqueros Levi’s, unas botas Doctor Martens con punta de acero reforzada (que van muy bien para derribar puertas) y una chupa negra de cuero. Es el uniforme semioficial de los irlandeses de Nueva York, división de Staten Island.

Malone se crio allí, su mujer y sus hijos siguen viviendo allí y, si uno es un irlandés o un italiano proveniente de Staten Island, sus opciones profesionales son básicamente ser policía, bombero o delincuente. Malone eligió la puerta número uno, aunque tiene un hermano y dos primos que son bomberos.

Bueno, su hermano Liam lo fue hasta el 11-S.

Ahora es una visita al cementerio de Silver Lake dos veces al año para dejar flores, una pinta de Jameson’s y un parte sobre la temporada de los Rangers.

Que normalmente es una mierda.

Siempre se metían con Liam. Le decían que era la oveja negra de la familia porque era bombero, un «mono con manguera», en lugar de policía. Malone le medía los brazos a su hermano para comprobar si se le habían alargado de arrastrar los bártulos de un lado para otro, y Liam contraatacaba diciéndole que lo único que podía cargar un poli escaleras arriba era una bolsa de dónuts. Y luego estaba la competición ficticia por quién podía desvalijar más: un bombero tras un incendio doméstico o un policía después de un robo en una vivienda.

Malone quería a su hermano pequeño, cuidaba de él las noches en que su padre no estaba en casa, y veían juntos los partidos de los Rangers en el Canal 11. La noche que los Rangers ganaron la Stanley Cup en 1994 fue una de las más felices en la vida de Malone. Él y Liam, delante del televisor, Malone, arrodillado durante el último minuto de partido, cuando los Rangers se aferraban con todo a su ventaja de un punto y Craig MacTavish —que Dios bendiga a Craig MacTavish— no dejaba de meter el disco en la zona de los Canucks y finalmente se agotó el tiempo y los Rangers ganaron por 4-3 y él y Liam se abrazaron y empezaron a dar saltos de alegría.

Y entonces Liam desapareció como si nada y fue Malone quien tuvo que decírselo a su madre. Después de aquello nunca fue la misma y falleció al cabo de solo un año. Los médicos dictaminaron que era un cáncer, pero Malone sabía que era otra víctima del 11-S.

Ahora Malone se prende al cinturón la funda de la Sig Sauer reglamentaria.

A muchos policías les gusta la funda sobaquera, pero a Malone le parece que requiere más movimientos y prefiere que el arma esté en el mismo sitio que su mano. Se mete la Beretta no reglamentaria por dentro del pantalón, en la parte baja de la espalda, y lleva el cuchillo de combate en la bota derecha. Va contra las normas y es ilegal de la hostia, pero a Malone no le importa. Si unos maleantes le arrebatan las pistolas, ¿qué va a sacar? ¿La polla? No caerá como una nena. Caerá asestando cuchilladas.

A fin de cuentas, ¿quién va a arrestarlo?

Pues mucha gente, imbécil, se dice.

Últimamente, cualquier policía lleva una diana en la espalda. Corren tiempos difíciles para el Departamento de Policía de Nueva York.

Primero fue la muerte de Michael Bennett.

Michael Bennett era un chico negro de catorce años que fue acribillado por un agente de Anticrimen en Brownsville. Un caso típico: era de noche, el chaval tenía mala pinta e hizo caso omiso cuando el policía, un novato llamado Hayes, le dio el alto. Bennett se llevó la mano al cinturón y sacó lo que a Hayes le pareció una pistola.

El novato le vació el cargador.

Resultó que era un teléfono móvil, no una pistola.

Por supuesto, la comunidad estaba «indignada». Las protestas amenazaban con degenerar en disturbios, los habituales ministros religiosos, abogados y activistas sociales de renombre interpretaron su papel ante las cámaras y la ciudad prometió una investigación a fondo. Hayes fue relegado a tareas administrativas a la espera de las conclusiones, y la hostil relación entre los negros y la policía empeoró aún más si cabe.

La investigación sigue «en curso».

Y todo ocurrió después del caso Ferguson, y de Cleveland y Chicago, y de Freddie Gray en Baltimore. Luego sucedió lo de Alton Sterling en Baton Rouge y lo de Philando Castile en Minnesota, y la lista podría continuar.

Aunque, claro, el Departamento de Policía de Nueva York no estaba exento de agentes que hubieran matado a negros desarmados: Sean Bell, Ousmane Zongo, George Tillman, Akai Gurley, David Felix, Eric Garner, Delrawn Small... Y a ese novato no se le ocurre otra cosa que disparar al joven Michael Bennett.

Así que notas el aliento de Black Lives Matter en la nuca, cualquier ciudadano es un periodista con una cámara en el bolsillo, y, cuando vas a trabajar, sabes que todo el mundo te considera un racista asesino.

De acuerdo, quizá no todo el mundo, reconoce Malone, pero las cosas han cambiado.

La gente te mira de otra manera.

O te pega un tiro.

Cinco policías abatidos por un francotirador en Dallas. Dos policías asesinados mientras comían en un restaurante de Las Vegas. Cuarenta y nueve agentes muertos en Estados Unidos en el último año, uno de ellos, Paul Tuozzolo, del Departamento de Policía de Nueva York. Y el año antes perdieron a Randy Holder y Brian Moore. Han sido muchos a lo largo de estos años. Malone conoce las estadísticas: trescientos veinticinco tiroteados, veintiuno apuñalados, treinta y dos asesinados a golpes, veintiuno atropellados deliberadamente y ocho muertos en explosiones, todo ello sin contabilizar a los que fallecieron a causa de la mierda que respiraron el 11-S.

De modo que, sí, Malone lleva un peso extra sobre los hombros, y sí, habría gente dispuesta a ahorcarte si te descubrieran armas ilegales, en especial esos hijos de puta de la CEPC, que odian a la policía. Según Phil Russo, las siglas equivalen a «Capullos, Energúmenos, Paletos y Cafres», pero en realidad se trata de la Comisión Evaluadora de Protestas Ciudadanas, el bastón que ha elegido el alcalde para azuzar a su cuerpo de policía cuando necesita desviar la atención de sus propios escándalos.

Así que la CEPC te colgaría, piensa Malone, Asuntos Internos también, e incluso tu jefe se alegraría de ponerte la soga al cuello.

Ahora Malone le echa valor y llama a Sheila, su exmujer. No quiere discutir, no quiere que le pregunte desde dónde llama. Pero eso es lo que escucha cuando coge el teléfono.

—¿Desde dónde llamas?

—Estoy en la ciudad —dice Malone.

Para los nacidos en Staten Island, Manhattan es y será siempre «la ciudad». Malone no le da más detalles y, por suerte, ella no insiste.

—Espero que no llames para decirme que no puedes venir mañana. Los niños estarán...

—Sí que iré.

—¿Llegarás a tiempo para los regalos?

—Iré temprano —le asegura Malone—. ¿A qué hora te va bien?

—Siete y media u ocho.

—De acuerdo.

—¿Trabajas esta noche? —pregunta ella con un ápice de desconfianza.

—Sí —responde Malone. Su equipo cubre el turno de noche, pero es un tecnicismo: trabajan cuando quieren, o sea, cuando los casos estipulan que deben trabajar. Los camellos mantienen un horario fijo para que sus clientes sepan cuándo y dónde encontrarlos, pero los traficantes van por libre—. Y no es lo que estás pensando.

—¿Y qué estoy pensando?

Sheila sabe que cualquier policía con un coeficiente intelectual superior a diez y un rango superior al de novato puede tener la Nochebuena libre si así lo desea, y una salida a medianoche normalmente es una excusa para emborracharse con los colegas, tirarse a una puta o ambas cosas.

—No le busques tres pies al gato. Estamos trabajando en un caso —dice Malone—, y puede que se resuelva esta noche.

—Claro.

Lo ha dicho en tono sarcástico. ¿De dónde coño se cree ella que sale el dinero para los regalos, la ortodoncia de los niños, sus reservas en el balneario y sus salidas nocturnas con las amigas? Los policías tienen que hacer horas extras para pagar las facturas, e incluso pedir algún adelanto. Las mujeres, incluso aquellas de las que te has separado, deberían entenderlo. Te pasas el día dejándote el alma en la calle.

—¿Celebrarás la Nochebuena con ella? —pregunta Sheila.

Casi te salvas, piensa Malone. Y Sheila ha pronunciado «ella» con desdén.

—Trabaja —responde, evitando la pregunta como lo haría un delincuente—. Y yo también.

—Tú siempre estás trabajando, Denny.

Qué gran verdad, piensa Malone, que lo interpreta como una despedida y cuelga. Lo pondrán en mi puta lápida: «Denny Malone, él siempre estaba trabajando». A la mierda. Uno trabaja, muere e intenta vivir un poco entre tanto.

Pero sobre todo trabaja.

Mucha gente ingresa en el cuerpo de policía para trabajar los veinte años preceptivos y luego cobrar la pensión. Malone está en el cuerpo porque le encanta su trabajo.

Sé sincero, se dice al salir del apartamento. Si tuvieras que empezar de nuevo, volverías a ser agente de policía en Nueva York.

El mejor trabajo del mundo.

Hace frío, así que Malone se pone un gorro de lana negro, cierra la puerta y baja por las escaleras a la calle Ciento treinta y seis. Claudette eligió aquel apartamento porque podía ir caminando al trabajo y porque está cerca del Hansborough Rec Center, que dispone de una piscina cubierta que le gusta.

—¿Cómo puedes ir a nadar a una piscina pública? —le preguntó Malone en una ocasión—. Con todos esos gérmenes flotando... Eres enfermera.

Ella se echó a reír.

—¿Tienes una piscina privada y yo sin saberlo?

Se dirige hacia el oeste por la Ciento treinta y seis, enfila la Séptima Avenida, también conocida como Adam Clayton Powell Jr. Boulevard, y pasa frente a la Christian Science Church, United Fried Chicken y Café 22, donde a Claudette no le gusta comer porque teme engordar y donde a él no le gusta comer porque teme que le escupan en el plato. En la otra acera está Judi’s, el pequeño bar donde él y Claudette toman tranquilamente una copa las raras ocasiones en que sus días libres coinciden. Luego cruza Adam Clayton Powell a la altura de la Ciento treinta y cinco y bordea la Academia Thurgood Marshall y un restaurante IHOP cuyo sótano ocupaba en su día Small’s Paradise.

Claudette, que sabe de esas cosas, le contó que allí Billie Holiday participó en su primera audición y Malcolm X trabajó de camarero durante la Segunda Guerra Mundial. A Malone le interesaba más el hecho de que Wilt Chamberlain hubiera sido el propietario del local una temporada.

Las calles de una ciudad son recuerdos.

Encierran vidas y muertes.

En la época en que Malone todavía iba de uniforme y conducía un coche patrulla, un gilipollas violó a una niña haitiana en esta misma manzana. Era la cuarta víctima de los abusos de aquel animal y todos los miembros del Tres-Dos andaban detrás de él.

Los haitianos llegaron antes que la policía, encontraron al delincuente en la azotea y lo arrojaron al callejón.

Malone y su compañero recibieron el aviso y, al llegar al lugar de los hechos, encontraron a Rocky la Ardilla No Voladora en un charco de sangre. Tenía casi todos los huesos rotos, porque nueve pisos son una caída considerable.

—Es él —aseguró una vecina a Malone a la entrada del callejón—. Es el que violó a esas niñas.

Los paramédicos sabían de qué iba la cosa y uno de ellos preguntó:

—¿Ya está muerto?

Malone respondió que no, de modo que se pasaron diez minutos fumando un cigarrillo apoyados en la ambulancia. Luego acudieron con una camilla y al volver pidieron que alguien llamara al forense.

Este dictaminó que la causa del fallecimiento había sido «traumatismo masivo con hemorragia catastrófica y mortal», y los agentes de Homicidios que se personaron en la escena aceptaron la versión de Malone, según el cual el tipo había saltado porque se sentía culpable por lo que había hecho.

Los investigadores determinaron que había sido un suicidio, Malone recibió muchos elogios de la comunidad haitiana y, lo que es más importante, ninguna niña se vio obligada a testificar en los juzgados con su violador mirándola desde el banquillo y un abogado de mierda intentando dejarla por mentirosa.

Al final todo salió bien, piensa, pero si lo hiciéramos hoy nos pillarían. Iríamos a la cárcel.

De camino al sur pasa por delante de Saint Nick’s.

También conocido como el Nickel.

Las viviendas sociales de Saint Nicholas, una docena de edificios de catorce plantas flanqueados por los bulevares Adam Clayton Powell y Frederick Douglass desde la Ciento veintisiete hasta la Ciento treinta y uno, ocupan buena parte de la vida laboral de Malone.

Sí, Harlem ha cambiado, Harlem se ha aburguesado, pero las viviendas sociales siguen siendo las viviendas sociales. Se elevan como islas desiertas en un mar de nueva prosperidad y lo que les confiere su identidad es lo mismo de siempre: la pobreza, el desempleo, el tráfico de drogas y las bandas. Malone cree que la mayoría de la gente de Saint Nicholas es buena, gente que intenta vivir su vida, criar a sus hijos en duras condiciones, sobrellevar el día a día, pero también hay matones peligrosos y bandas.

Dos bandas dominan la acción en Saint Nicholas: los Get Money Boys y los Black Spades. Los GMB controlan las viviendas del norte y los Spades, las del sur, y mantienen una paz incómoda por la cual vela DeVon Carter, que dirige casi todo el tráfico de drogas en West Harlem.

La calle Ciento veintinueve es la frontera entre las bandas, y Malone bordea las pistas de baloncesto de la parte sur.

Hoy, los chavales de las bandas no están allí. Hace demasiado frío.

Deja atrás Frederick Douglass Boulevard y pasa junto a Harlem Bar-B-Q y la iglesia baptista Greater Zion Hill. A solo dos manzanas de allí se labró su reputación de «héroe» y «policía racista», ambas una falacia, a juicio de Malone.

Un día, hará cosa de seis años, cuando trabajaba como agente de paisano en el Tres-Tres, estaba almorzando en Manna’s y de repente oyó gritos en el exterior. Al salir vio a la gente señalando una charcutería situada en la otra acera.

Malone avisó de un «10-61», sacó el arma y entró en el establecimiento.

El atracador había tomado a una niña como rehén y estaba apuntándole a la cabeza con una pistola.

Su madre gritaba.

—¡Suelta el arma o la mato! —advirtió el atracador a Malone—. ¡La mato!

Era negro, tenía el mono y estaba totalmente fuera de sí.

Sin dejar de apuntarle, Malone dijo:

—¿Y a mí qué coño me importa que la mates? Para mí es una negrata más.

En cuanto el ladrón parpadeó, Malone le metió una bala en la cabeza.

La madre echó a correr y estrechó a la niña contra su pecho.

Era la primera vez que mataba a alguien.

Fue un acto limpio que no le supuso ningún problema con la comisión de investigación, aunque quedó relegado a tareas administrativas hasta que finalizaron sus pesquisas y lo obligaron a visitar al psicólogo del departamento para que valorara si padecía estrés postraumático o algo similar, pero la conclusión fue que no.

El único inconveniente fue que el empleado del establecimiento lo había grabado todo con la cámara de su teléfono móvil y el Daily News publicó el titular: «Para mí es una negrata más», acompañado de una foto de Malone y la leyenda: «El héroe de la policía es racista».

Malone fue convocado a una reunión con su entonces capitán, Asuntos Internos y un miembro del gabinete de prensa de la comisaría central, que le preguntó:

—¿«Negrata»?

—Tenía que sonar creíble.

—¿Y no podía elegir otra palabra? —insistió el del gabinete de prensa.

—No encontré por allí a un redactor de discursos —repuso Malone.

—Nos gustaría proponerle para concederle una Medalla al Valor —explicó su capitán—, pero...

—Tampoco pensaba solicitarla.

Hay que reconocer que el tipo de Asuntos Internos tuvo a bien intervenir.

—¿Puedo destacar que el sargento Malone salvó una vida afroamericana?

—¿Y si llega a fallar? —respondió el hombre del gabinete de prensa.

—No lo hice —dijo Malone.

Pero lo cierto es que a él también se le había pasado por la cabeza. No se lo dijo al psicólogo, pero tenía pesadillas en las que fallaba y hería a la niña.

Sigue teniéndolas.

Joder, incluso tiene pesadillas en las que dispara al ladrón.

El vídeo fue publicado en YouTube y un grupo de rap local compuso una canción titulada Just Another Nigger Baby To Me, una niña negrata más, que recibió varios cientos de miles de visitas. Pero, en una nota positiva, la madre de la niña se presentó en la comisaría para entregar a Malone una olla de jalapeño especial y una tarjeta de agradecimiento escrita a mano.

Malone aún la conserva.

Ahora cruza Saint Nicholas y Convent y recorre la calle Ciento veintisiete hasta la intersección con la Ciento veintiséis, donde se desvía hacia el noroeste. Atraviesa Amsterdam y pasa por delante de Amsterdam Liquor Mart, donde lo conocen bien, la iglesia baptista de Antioquía, donde no lo conocen, Saint Mary’s Center y la comisaría del Dos-Seis, y entra en el viejo edificio que ahora acoge a la Unidad Especial de Manhattan Norte.

O, como la conocen en la calle, La Unidad.

2

La Unidad Especial de Manhattan Norte en parte fue idea de Malone.

Hay mucha jerga burocrática en torno a su labor, pero Malone y el resto de los policías de La Unidad saben perfectamente en qué consiste.

En resistir.

Big Monty lo expresaba con otras palabras.

—Somos paisajistas. Nuestro trabajo es impedir que la jungla vuelva a crecer.

—¿De qué coño hablas? —preguntó Russo.

—La antigua jungla urbana que era el norte de Manhattan ha sido podada casi por completo para hacer hueco a un Jardín del Edén cultivado y comercial. Pero todavía quedan restos de la jungla: las viviendas sociales. Nuestra labor consiste en impedir que la jungla devore el Paraíso.

Malone conoce la ecuación —los precios de la vivienda suben cuando los delitos bajan—, pero eso le importa una mierda.

A él lo que le interesa es la violencia.

Cuando Malone ingresó en el cuerpo, el «Milagro Giuliani» había transformado la ciudad. Los comisarios Ray Kelly y Bill Bratton habían utilizado la teoría de «las ventanas rotas» y la tecnología CompStat para reducir los delitos callejeros hasta unos niveles casi insignificantes.

Después del 11-S, el departamento otorgó prioridad a la lucha antiterrorista, pero, aun así, la violencia callejera siguió disminuyendo, el índice de asesinatos cayó en picado y Harlem, Washington Heights e Inwood, los «guetos» del norte de Manhattan, empezaron a revivir.

La epidemia del crack casi había llegado a su trágica y darwiniana conclusión, pero los problemas derivados de la pobreza y el desempleo —la adicción a las drogas, el alcoholismo, la violencia doméstica y las bandas— no habían desaparecido.

Para Malone era como si existieran dos barrios, dos culturas agrupadas en torno a sus respectivos castillos: los flamantes edificios de apartamentos y los viejos bloques de vivienda social. La diferencia era que quienes ostentaban ahora el poder tenían intereses allí.

En su día, Harlem era Harlem, y los blancos ricos no lo pisaban a menos que estuvieran de visita o que buscaran un pasatiempo barato. El índice de asesinatos era elevado, los atracos, los robos con intimidación y la violencia relacionada con las drogas también, pero, mientras los negros violaran, robaran y asesinaran a otros negros, ¿a quién cojones le importaba?

Pues a Malone.

Y a otros policías.

Esa es la ironía amarga y brutal de su trabajo.

Ese es el origen de la relación de amor-odio que mantiene la policía con la comunidad y la comunidad con la policía.

La policía lo ve cada día, cada noche.

Los heridos, los muertos.