9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

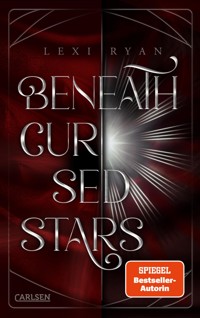

***Ein Mädchen zwischen zwei Fae-Prinzen – und zwischen zwei verfeindeten Reichen. Doch wo herrscht das Licht, und wo regieren die Schatten?*** Die begnadete Diebin Brie hasst die Fae abgrundtief. Doch als ihre Schwester Jas als Sklavin an den König der Schatten verkauft wird, setzt Brie alles daran, sie zu retten. Der Weg ans Ziel führt nur über einen Handel mit dem finsteren König – und Brie damit an den Hof des Lichts. Dort wird Brie nicht nur in ein Netz von Intrigen verstrickt, sondern gerät auch zwischen die Fronten einer uralten Fehde. Zwei Fae-Prinzen kämpfen um ihr Herz und verfolgen in Wahrheit eigene Pläne. Einem von ihnen wird Brie vertrauen, einer wird sie verraten … Der Auftakt einer brennenden Romantasy-Dilogie, gewoben aus Geheimnissen, Sehnsucht und Magie! »Dieses Buch wird dich nachts wachhalten! … Nach DIESEM Ende können wir kaum erwarten, welche künftigen Verstrickungen Lexi plant, und bis dahin lesen wir ›Court of Sun‹, bis die Seiten rausfallen!« The Tempest »Neuinterpretation der Fae-Fantasy – dieses Buch hat mich von der ersten Seite an mitgerissen und atemlos zurückgelassen. Ich warte ungeduldig auf den nächsten Teil!« Lisa Maxwell, New-York-Times-Bestseller-Autorin von »Der letzte Magier von Manhattan«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Sammlungen

Ähnliche

Lexi Ryan – Court of Sun

***Ein Mädchen zwischen zwei Fae-Prinzen – und zwischen zwei verfeindeten Reichen. Doch wo herrscht das Licht, und wo regieren die Schatten?***

Die begnadete Diebin Brie hasst die Fae abgrundtief. Doch als ihre Schwester Jas als Sklavin an den König der Schatten verkauft wird, setzt Brie alles daran, sie zu retten. Der Weg ans Ziel führt nur über einen Handel mit dem finsteren König – und Brie damit an den Hof des Lichts. Dort wird Brie nicht nur in ein Netz von Intrigen verstrickt, sondern gerät auch zwischen die Fronten einer uralten Fehde. Zwei Fae-Prinzen kämpfen um ihr Herz und verfolgen in Wahrheit eigene Pläne. Einem von ihnen wird Brie vertrauen, einer wird sie verraten …

Der Auftakt einer brennenden Romantasy-Dilogie, gewoben aus Geheimnissen, Sehnsucht und Magie!

WOHIN SOLL ES GEHEN?

Buch lesen

Viten

Für Brian – sie sind alle für dich

KAPITEL

1

Kühle Schatten schieben sich über meine Haut, heißen mich willkommen und verschleiern mich. Ich könnte schwelgen in der Dunkelheit – selig unter den Sternen ausgebreitet liegen, während die Nachtlüfte meine verkrampften und überanstrengten Muskeln lösen – aber ich werde diese Nacht nicht für Ruhe oder flüchtige Wonne vergeuden. Dies sind die Stunden der Spione und Diebe. Dies sind meine Stunden.

Ich lasse zwei Haarnadeln in das Schloss gleiten, und meine aufgesprungenen Hände tanzen über sie wie über die Saiten einer Bratsche. Tausendmal habe ich dieses Lied geprobt, habe es in Momenten der allergrößten Verzweiflung gespielt. Besser für geschickte Finger beten, für Schatten und Tarnung, als zu den alten Göttern. Lieber stehlen als sterben.

In der Ferne geben Frösche ein Konzert, und ihr Chor überdeckt fast vollständig das satte Klicken, mit dem das Schloss aufspringt. Die Tür am Dienstboteneingang zu Creighton Gorsts Herrenhaus schwingt auf.

Gorst hat diese Nacht andernorts zu tun. Dafür habe ich gesorgt. Trotzdem halte ich in meiner Umgebung Ausschau nach Anzeichen von ihm oder seinen Bediensteten. Die meisten Reichen leisten sich eine Wachmannschaft, aber nur bei wenigen – wie Gorst – ist der Verfolgungswahn so stark, dass sie selbst Leute aus ihrem inneren Kreis nicht ohne Begleitung in die Nähe ihrer Schatzkammer lassen. Ich habe Monate auf eine Gelegenheit wie diese gewartet.

Über die steinerne Wendeltreppe tappe ich hinunter in den Keller. Mit jedem Schritt wird es kälter, aber meine Haut ist vom Adrenalin und meiner Kletterei über die Umfassungsmauer erhitzt, und der kühle Lufthauch, der mir über die Haut streicht, ist mir nur zu willkommen.

Am Fuß der Treppe nimmt ein Glimmstein meine Bewegung wahr, geht an und wirft einen schwachen Lichtschein auf den Boden. Ich steche mit dem Messer in sein weiches Herz und setze ihn so außer Gefecht. Die Finsternis, die sich über den Raum legt, ist so vollständig, dass ich kaum die eigene Hand vor dem Gesicht erkennen kann. Gut. Ich bewege mich ohnehin lieber im Dunkeln.

Ich folge der Kellerwand mit den Händen, bis ich den kühlen Stahl der Tür zur Schatzkammer spüre und sie blind mit den Fingerspitzen untersuche – drei Schlösser, aber keines davon allzu kompliziert. Nach weniger als fünf Minuten haben sie sich meiner Klinge und den Haarnadeln ergeben und ich kann fühlen, wie sich meine Muskeln entspannen. Diesen Monat werden wir die Rate bezahlen. Madame Vivias wird uns keine neuen Strafen auferlegen können.

Mein triumphierendes Lächeln währt nur kurz, als mir eingravierte Zeichen auf der Schwelle ins Auge fallen. So schnell ist der Rausch meines Erfolgs vorüber.

Gorsts Schatzkammer ist durch einen Bann geschützt.

Natürlich.

Ein reicher Mann, der so paranoid ist, einer Wachmannschaft nicht zu vertrauen, wäre sehr schnell arm, wenn er seinen Wohlstand nicht mit ein bisschen Magie absichern würde.

Mein Vorhaben heute Nacht ist gefährlich, und ich kann es mir nicht leisten, das auch nur für einen Moment zu vergessen. Ich bestehle nur jene, die mehr haben, als sie brauchen, aber Besitz bringt Macht mit sich – die Macht, Diebe wie mich hinrichten zu lassen, wenn wir erwischt werden.

Ich weiche den Zeichen aus und ziehe einen Sternenwurm aus meinem Beutel. Seine Haut fühlt sich seidig und glitschig zwischen meinen Fingern an, aber ich lege ihn an mein Handgelenk und zucke kurz zusammen, als er sich dort festhakt. Langsam saugt er ein bisschen Blut aus meinen Adern, fängt an zu glühen und beleuchtet den Boden vor mir. Die Dunkelheit gebe ich nur ungern auf, aber ich muss die Symbole erkennen. Ich gehe in die Hocke, fahre jede Linie und Kurve nach und vergewissere mich ihrer Form und Absicht. Listige Magie, keine Frage.

Die Runen würden mir den Weg in die Schatzkammer nicht verwehren. Sie würden mich einlassen, dort einschließen und zur Gefangenen machen, bis sich der Schlossherr um mich kümmern kann. Ein gewöhnlicher, nur in Schutzrunen bewanderter Dieb könnte irrtümlicherweise glauben, der Bann wäre fehlerhaft, wenn er ihn passiert. Ein gewöhnlicher Dieb würde eingeschlossen werden. Nur gut, dass ich alles andere als gewöhnlich bin.

In Gedanken suche ich nach einem geeigneten Gegenzauber. Eine Magierin bin ich nicht. Schon möglich, dass ich es gern wäre, aber mein Schicksal ist, den ganzen Tag Böden zu schrubben und hinter meinen verwöhnten Cousinen herzuputzen. Ich habe weder die Zeit noch das nötige Kleingeld für eine solche Ausbildung und werde deshalb niemals die Magie in Form von Zauberformeln, Tränken und Ritualen nutzen können. Ich muss schon froh sein, dass ich weiß, wie ich aus dieser Schatzkammer wieder herauskomme, wenn ich mir genommen habe, was ich brauche.

Ich ziehe das Messer aus dem Gürtel, beiße mir auf die Lippe und fahre mir mit der Klinge über meine Hand ohne Sternenwurm. Der stechende Schmerz verdrängt jeden Gedanken aus meinem Kopf. Zu viele Augenblicke lang taumele ich, und mein Körper fleht darum, sich in die Bewusstlosigkeit zu verabschieden.

Atmen, Abriella. Du musst atmen. Sauerstoff lässt sich auch durch noch so viel Mut nicht ersetzen.

Die Erinnerung an die Stimme meiner Mutter ist es, die mich wieder mühevoll Luft holen lässt. Was ist heute nur mit mir los? Ich bin doch sonst nicht so zimperlich, wenn es um Blut und Schmerz geht. Aber nach dem langen Arbeitstag ohne Pause bin ich erschöpft und ausgehungert. Und ich bin ausgedörrt.

Ich habe nicht mehr viel Zeit.

Ich tauche den Finger in das Blut, das in meiner Handfläche zusammenläuft, und male sorgsam die Runen für den Gegenzauber über die eingeritzten Zeichen. Dann wische ich die blutige Hand an der Hose ab und betrachte mein Werk, bevor ich wieder aufstehe.

Ich gestatte mir nicht, den Atem anzuhalten, während ich über die Schwelle trete; ich gehe rasch in beide Richtungen, um sicher zu sein, dass meine Runen wirken. Als ich die Schatzkammer betrete und der Lichtschein des Sternenwurms in den Raum fällt, stockt mir der Atem.

Creighton Gorsts Schatzkammer ist größer als mein Zimmer. In den Regalen an den Wänden sehe ich Raqon-Münzbeutel, Juwelen und schimmernde Waffen. Es juckt mich in den Händen, so viel mitzunehmen, wie ich tragen kann, aber das werde ich nicht. Wenn ich meiner Verzweiflung nachgebe, wird er wissen, dass jemand hier war. Vielleicht wird er das ohnehin. Vielleicht unterschätze ich, wie genau der Trunkenbold über den Wohlstand Bescheid weiß, den er im Handel mit Vergnügen und Fleischeslust angehäuft hat, aber wenn ich Glück habe, wird er nie erfahren, dass jemand seinen Bann überwunden hat.

Ich wusste, dass Gorst reich ist, doch Schätze wie diese habe ich nicht erwartet. Prostitution und Trinken machen Männer reich, aber so reich? Ich verschaffe mir einen Überblick über die Regale und strecke instinktiv die Hand aus, als ich die einzig mögliche Erklärung entdecke. Nur kurz bleibt meine Hand über einem Stapel von Lebensurkunden stehen; dann zuckt sie zurück vor der magischen Hitze, die von ihnen ausstrahlt.

Wäre ich in ein anderes Leben geboren worden, dann wäre ich allein wegen solcher Verträge eine machtvolle Magierin geworden. Dann würde ich den Zauber auflösen, der diese Leben an böse Menschen wie Gorst bindet. Ich würde all meine Kräfte dazu einsetzen, so viele Mädchen wie möglich zu befreien, bevor man mich fängt und hinrichtet. Obwohl ich genau weiß, dass ich nicht die Fähigkeit habe, die Magie in diesen Dokumenten aufzuheben, bringe ich es kaum über mich, sie dort liegen zu lassen. Jeder Gedanke in mir schreit förmlich, dass ich es wenigstens versuchen sollte.

Du kannst sie nicht retten.

Ich reiße mich mit Gewalt los und finde ein vollgestopftes Regal, wo ein fehlender Münzbeutel vielleicht nicht bemerkt wird. Ich suche nach Markierungen. Da sind keine. Vielleicht sollte Gorst mich dafür bezahlen, dass ich ihm beibringe, wie er seine Schätze richtig sichern kann. Ich greife mir einen Beutel und prüfe seinen Inhalt – mehr als genügend Raqon für unseren Tribut. Vielleicht sogar genug für die nächste Monatsrate.

Er verfügt über diesen gewaltigen Reichtum. Würde er es wirklich bemerken, wenn ich mehr nähme?

Wieder lasse ich den Blick über die Regale wandern und suche vorsichtig zwei weitere Beutel aus, die hinter einem Durcheinander von Schätzen versteckt liegen. Solchen Reichtum bekommen die Leute von Fairscape nur zu Gesicht, wenn sie mit den Fae Geschäfte machen. Vor diesem Hintergrund bekommen die magischen Verträge eine andere Bedeutung. Es ist schlimm genug, dass Gorst diese Leute dazu zwingen kann, seinen Willen zu erfüllen, schlimm genug, dass sie ihr Leben damit zubringen, eine unmöglich zu begleichende Schuld abzutragen, aber wenn er mit den Fae Handel treibt, verschachert er Menschen in ein anderes Reich, wo sie als Sklaven leben müssen. Wenn nicht noch schlimmer.

Da liegen drei Stapel mit Verträgen. Ich darf sie nicht anrühren, aber ich betrachte jeden Stapel. Eines Tages werde ich mir meine Freiheit erkaufen, und wenn meine Schwester nicht mehr auf mich angewiesen ist, werde ich hierher zurückkommen. Irgendwann werde ich einen Weg finden.

Mein Blick bleibt an dem Stapel in der Nähe der Tür der Schatzkammer hängen, und an dem Namen, der ganz oben steht. Ich lese den Namen noch einmal und das Datum, wann die Zahlung fällig ist. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und mit jedem Mal schnürt es mir die Brust enger zusammen. Ich glaube nicht an die alten Götter, aber beim Anblick des Namens sende ich trotzdem ein Stoßgebet nach oben. Ein Kind hat ihn gekritzelt. Dazu das morgige Datum, unterstrichen mit seinem eigenen Blut.

Oben sind Schritte zu vernehmen, das Hallen von Männerstiefeln, und ich höre eine tiefe Stimme. Worte kann ich hier unten nicht verstehen, aber das brauche ich auch nicht, um zu wissen, dass ich verschwinden muss.

Das Diebesgut wiegt schwer in meinem Beutel und ich presse ihn eng an meine Hüfte, damit der Inhalt nicht rasselt, während ich aus der Schatzkammer laufe. Ich nehme den Sternenwurm von meinem Handgelenk und möchte schreien, als er sich wehrt, weil er mehr Blut haben will.

»Geduld«, flüstere ich und setze ihn auf den Boden. Der Blutegel kriecht über die Schwelle und leckt dort mit seiner kleinen Zunge mein Blut wieder auf.

Wieder Schritte dort oben. Dann Gelächter und Gläserklingen. Er ist nicht allein, aber wenn ich Glück habe, sind alle dort oben zu berauscht, um meine Flucht zu bemerken.

»Schnell, schnell«, flüstere ich dem Sternenwurm zu. Ich muss die Schatzkammer wieder schließen, aber wenn ich mein Blut zurücklasse, wird Gorst vielleicht bemerken, dass jemand hier war. Oder noch schlimmer – er bringt etwas davon zu einem Magier und macht mich damit ausfindig.

Die Stimmen kommen näher; dann hallen Schritte auf den Stufen.

Mir bleibt keine Wahl. Ich reiße den Sternenwurm von seinem blutigen Mahl weg und lasse ihn in meinen Beutel gleiten.

Dann spritze ich ein bisschen Wasser aus meiner Feldflasche auf die Steine und schwinge die Tür zu.

»Ich hole noch eine Flasche«, ruft Gorst vom oberen Treppenabsatz. Wie gut kenne ich diese Stimme. Ich habe in seinem Bordell sauber gemacht. Habe bis vor einem Monat dort Böden aufgewischt und Toiletten geschrubbt, bis er mich dazu drängte, in anderer Weise für ihn zu arbeiten.

Die letzten neun Jahre habe ich nach zwei Regeln gelebt: Stiehl nicht von denen, die ehrlich arbeiten, und arbeite nicht für Leute, die dich bestehlen. In jener Nacht kam eine neue Regel auf die Liste: Ich arbeite nicht für Leute, die mich zur Prostitution erpressen wollen.

Mit jedem Stiefeltritt kommt er näher, aber ich bleibe geschmeidig und bewege mich stetig weiter.

Ich lasse ein Schloss zuschnappen. Klick.

Schlurf, schlurf.

Das zweite Schloss. Klick.

Schlurf, schlurf.

Das dritte –

»Was zum Teufel?«

Klick.

»Diese Glimmsteine sind nutzlos«, knurrt er am Fuß der Treppe.

Ich atme ganz flach und drücke mich gegen die Wand, wo es am dunkelsten ist.

»Kommst du jetzt oder nicht?« Eine weibliche Stimme oben an der Treppe. Sie kichert. »Wir haben die andere Flasche gefunden, Creighton. Komm schon!«

»Ich komme.«

Ich zähle seine Schritte auf dem Weg nach oben und schiebe mich näher an die Treppe, während er weiter hinaufstolpert. Er ist betrunken. Vielleicht ist das Glück heute Nacht auf meiner Seite.

Ich lausche aufmerksam und verfolge ihren Weg durch das Herrenhaus, bis im Dienstbotentrakt über mir nichts mehr zu hören ist und nur noch Geräusche von weiter vorn im Haus zu mir dringen. Ich kann die Schatzkammer nicht noch einmal öffnen, um den Rest von meinem Blut zu entfernen. Das darf ich heute Nacht nicht riskieren.

Lautlos gehe ich die Treppe hinauf, auf demselben Weg, den ich gekommen bin.

Wie verkrampft meine Muskeln sind, wird mir erst klar, als ich aus dem Haus bin und die Anspannung schlagartig nachlässt. Hier unter dem kühlen Nachthimmel trifft mich eine Welle der Erschöpfung. Ausruhen kann ich jetzt nicht, aber ich habe meinem Körper diese Woche sehr viel abverlangt und kann seine Signale nicht mehr lange ignorieren.

Ich brauche Schlaf. Und Nahrung. Und am Morgen vielleicht ein paar unbekümmerte Minuten, in denen ich Sebastian beim Training im Hof hinter Madame Vivias’ Haus beobachte. Das wäre vielleicht sogar besser als Schlaf oder Essen.

Der Gedanke ist wie ein Adrenalinstoß für mein System und treibt mich weiter, das zu vollenden, was ich tun muss. Die Schatten geleiten mich aus dem Herrenhaus – ein verschlungener Weg um Büsche und Bäume herum, immer auf der Hut vor dem Mondlicht, als wäre dies alles ein Spiel.

Das Haupttor steht weit offen, und meine müden Muskeln flehen darum, diesen leichten Weg zu nehmen, aber das kann ich nicht riskieren. Ich ziehe das Seil aus meinem Beutel und werfe es über die Mauer, die Gorsts Besitz umschließt. Die Fasern graben sich in meine wunden Hände, und meine Arme schreien bei jedem Zug nach oben.

Auf der anderen Seite springe ich hinunter und lande weich in den Knien. Meine Schwester sagt, ich wäre wie eine Katze, weil ich schon immer auf diese Weise von Bäumen oder Dächern heruntergesprungen bin, ohne mich zu verletzen. Ich sehe mich eher als ein Schatten, unbemerkt und nützlicher, als es den Leuten erscheint.

Zu Fuß sind es nur zehn Minuten nach Hause und ich humple fast unter dem Gewicht meiner Diebesbeute. Es wäre so einfach, Madame Vivias’ Rate zu bezahlen, ins Bett zu gehen und dann zwölf Stunden zu schlafen.

Aber das kann ich nicht – nach allem, was ich in diesem letzten Stapel von Verträgen gesehen habe. Ich biege vom Nachhauseweg ab und gehe vorbei am Kleidergeschäft, wo meine Schwester Jas arbeitet, die Gasse hinunter. Um die Ecke von Gorsts Taverne, hinter einer überquellenden Mülltonne, schlüpfe ich durch den Eingang in die »Familienunterkunft« der Stadt. Der blanke Hohn. In dem viergeschossigen Gebäude gibt es zwölf Wohnungen mit zwei Zimmern und auf jedem Stockwerk ein Gemeinschaftsbad und eine Küche. Es ist ein Obdachlosenheim – und es gibt bedeutend schlimmere – aber jetzt wo ich Gorsts riesiges Anwesen gesehen habe, widert mich die Ungerechtigkeit geradezu an.

Bei meiner Freundin Nik ist die Tür angelehnt, und innen hört man jemanden schluchzen. Durch den Türspalt sehe ich ihre Tochter Fawn an die Wand gekauert sitzen; sie wankt und ihre Schultern beben. Fawn hat den dunklen Teint und die Locken von ihrer Mutter geerbt. Nik hat mir einmal erzählt, für sie hätte sich mit der Geburt ihrer Tochter alles verändert – von diesem Moment wäre ihr nur noch wichtig gewesen, eine bestmögliche Mutter zu sein, auch wenn sie dafür Grenzen überschreiten musste, die ihre Tochter nie überschreiten sollte.

Ich schiebe mich hinein und Fawn schreckt hoch. »Schhh. Ich bins nur, Kleine«, flüstere ich und gehe in die Hocke. »Wo ist deine Mama?«

Sie hebt den Kopf. Über ihre Wangen laufen Tränen. Ihr Schluchzen wird noch lauter und stärker; der ganze Körper zittert und schwankt, als müsse sie den Böen eines unsichtbaren Sturms standhalten. »Meine Zeit läuft ab«, sagt Fawn.

Ich frage nicht, was sie damit meint. Das weiß ich bereits. Ich höre Schritte, drehe mich um und sehe, dass Nik hinter mir steht. Sie hat die Arme verschränkt und ihr Blick ist voller Entsetzen.

»Sie hat es getan, um mich zu retten«, sagt Nik mit kratzender Stimme, als hätte sie geweint, aber ihre Tränen durch reine Willenskraft getrocknet. »Sie hat von Gorst Geld für Medizin von der Heilerin bekommen«

»Du lagst im Sterben«, sagt Fawn und wischt sich wütend die Tränen ab. Sie blickt mich an. »Ich hatte keine Wahl.«

»Doch, hattest du. Du hättest es mir sagen müssen. Ich hätte nicht zugelassen, dass du den Vertrag unterschreibst.«

Ich fasse die Hand meiner Freundin und drücke sie. Das Schlimme an der Verzweiflung ist, dass sie die richtige Entscheidung von der Liste der Möglichkeiten streicht. Nik weiß das nur zu gut.

»Ich werde an deiner Stelle gehen, Fawny. Verstanden?«, sagt Nik. Ihr ruhiger, entschlossener Gesichtsausdruck bricht mir das Herz.

»Und was geschieht dann mit mir?«, fragt Fawn.

Ich wünschte, sie wäre zu jung, um zu begreifen, dass ihre Mutter sie möglicherweise einem noch schlimmeren Schicksal aussetzt, wenn sie für sie einspringt. Niemand in Fairscape will ein zusätzliches Maul stopfen. Die Einzigen, die sich solche Wohltaten leisten könnten, sind zu gierig, um das auch nur in Betracht zu ziehen.

»Kannst du sie nicht aufnehmen, Brie?«, fragt Nik. »Du weißt, ich frage, weil mir keine andere Wahl bleibt. Nimm sie doch zu dir.«

Ich schüttle den Kopf. Ich würde es gerne tun, aber es würde entsetzliche Folgen haben, wenn Madame Vivias herausfindet, dass Fawn bei uns im Keller wohnt – nicht nur für Jas und mich. Auch für Fawn. »Es muss doch irgendjemanden geben …«

»Es gibt niemanden, das weißt du nur zu gut«, erwidert Nik ganz ohne jeden Vorwurf, aber resignierend.

»Wie viel schuldet sie?«

Nik verzieht das Gesicht und blickt weg. »Zu viel.«

»Wie. Viel.«

»Achttausend Raqon.«

Ich zucke unwillkürlich zusammen. Das sind zwei Monatsraten für Madame Vivias, einschließlich all ihrer »Zusatzstrafen«. Ich weiß nicht, wie viel ich heute Nacht aus Gorsts Schatzkammer geholt habe, aber es ist gut möglich, dass ich genügend in meinem Beutel habe.

Fawn sieht mich mit diesen großen Augen an, denen sie ihren Namen verdankt, und fleht darum, dass ich sie rette. Wenn ich mich weigere, dann ist Niks Leben zu Ende und Fawns wahrscheinlich auch. Im besten Fall endet sie dann als Dienstmagd bei irgendeiner reichen Adligen. Und schlimmstenfalls? Den Gedanken lasse ich nicht zu.

Nik erträumte sich etwas Besseres für ihre Tochter. Die Chance, etwas Besseres zu sein, es einmal besser zu haben. Aber wenn ich Madame V die Rate nicht bezahle, dann macht es für mich keinen Unterschied. Wir schulden zu viel und unser Leben ist zu sehr mit der Hexe verstrickt, von der wir seit Onkel Devlins Tod abhängig sind. Mich und Jas kann der Inhalt meines Beutels nicht retten – Fawn und Nik aber schon.

Ich greife in den Beutel und ziehe zwei Säckchen heraus. »Hier.«

Nik reißt die Augen auf. »Wo hast du das her?«

»Spielt keine Rolle. Nimm es.«

Mit großen Augen und offenem Mund späht Nik in die Säckchen und schüttelt den Kopf. »Brie, das geht nicht.«

»Doch, das geht. Ich will es so.«

Nik starrt mich einen langen Augenblick an, und ich sehe, wie in ihren Augen Verzweiflung und die Angst um mich miteinander ringen. Schließlich schließt sie mich in ihre Arme und drückt mich fest. »Ich zahle das zurück. Irgendwann. Irgendwie. Das schwöre ich.«

»Du schuldest mir nichts.« Ich mache mich los, möchte nur nach Hause und mich frisch machen. Und endlich schlafen. »Du würdest für mich und Jas dasselbe tun, wenn du könntest.«

Ihre Augen werden feucht und ich sehe, wie eine Träne hervorquillt, über ihre Wange läuft und ihr das Make-up verschmiert. Als sie meine blutige Hand sieht, verwandelt sich ihre Dankbarkeit in Sorge. »Was ist passiert?«

Ich mache eine Faust, um meine aufgeschlitzte Handfläche zu verbergen. »Ach, nichts. Nur eine Schramme.«

»Nur eine Schramme? Das ist eine üble Infektion.« Sie nickt in Richtung Schlafzimmer. »Komm. Ich kann da helfen.«

Da ich weiß, dass sie mich nicht ohne Streit gehen lässt, folge ich ihr in das winzige Zimmer mit der wackeligen Kommode und dem Bett, das sie sich mit ihrer Tochter teilt. Ich setze mich auf die Bettkante und sehe zu, während sie die Tür hinter sich schließt und das Nötige zusammensucht.

Sie hockt sich vor mich hin und streicht eine Salbe auf meine Wunde. »Das hast du dir beim Beschaffen des Geldes geholt.« Sie fragt gar nicht, also gebe ich mir keine Mühe, zu lügen. »Sonst bist du okay?«

Ich versuche stillzuhalten, während die Salbe einzieht. Meine Haut juckt, während sich die Wunde schließt. »Geht schon. Ich brauche jetzt nur was zu essen und ein Nickerchen.«

Ihre dunklen Augen blitzen ungläubig auf. »Ein Nickerchen? Brie, du bist so ausgelaugt, dass dich höchstens ein Koma wieder aufpäppeln würde.«

Ich lache – ich versuche es wenigstens, bringe aber nur ein lächerliches Maunzen zustande. So müde.

»Bei deiner Tante wieder eine Rate fällig?«

»Morgen.« Bei dem Gedanken muss ich heftig schlucken. Mit gerade mal siebzehn bin ich magisch an einen Vertrag gebunden, durch den ich, wenn alles so bleibt, für den Rest meines Lebens von Madame Vivias abhängig sein werde. Onkel Devlin war gerade gestorben und Mama hatte uns verlassen, als meine Schwester und ich uns vor neun Jahren zum Dienst verpflichteten. Die von Madame V geforderten Zahlungen erschienen vernünftig – jedenfalls besser als das unsichere Schicksal als Waisen –, aber wir waren nur kleine Mädchen, die nichts von Zinseszins verstanden oder der hinterhältigen Falle, die sie uns mit ihren Zusatzstrafen stellte. Genau wie Fawn, die den mit Gorst geschlossenen Vertrag im Grunde nicht verstand.

»Und dank uns«, sagt Nik, während sie nach der Gaze greift, »habt ihr jetzt wieder zu wenig.«

»Das ist es wert«, flüstere ich.

Nik kneift die Augen zu. »Diese Welt ist so verkorkst.« Fawn kann uns unmöglich hören, es sei denn, sie lauscht an der Tür, aber Nik senkt trotzdem die Stimme. »Ich habe da eine Freundin, die dir Arbeit geben könnte.«

Ich runzele die Stirn. »Was für eine Arbeit?« Es gibt keine Arbeit, bei der ich genug verdienen könnte. Keine außer – »Da könnte ich gleich für Creighton Gorst arbeiten, wenn ich das täte.«

»Creighton würde deinen halben Lohn für sich behalten.« Nik verbindet meine Hand und lächelt mich traurig an. »Es gibt Fae, die für die Gesellschaft einer schönen Frau gut bezahlen – und noch besser, wenn man einen Bund mit ihnen eingeht. Viel mehr, als Creighton bieten kann.«

»Fae?« Ich schüttle den Kopf. Eher würde ich mich auf Creightons grapschende Kunden einlassen, als mich einem Fae auszuliefern. Früher glaubte unser Volk, die Fae wären unsere Beschützer. Bevor sie den Himmel spalteten und die Portale öffneten, kamen sie nur im Zwielicht und in Geistergestalt zum Vorschein – nur Schatten oder Umrisse in den Bäumen, die wie etwas Lebendiges aussahen.

Die meisten Leute nannten sie Engel. Sie gingen auf die Knie und beteten, dass die Engel in der Nähe blieben, sie beschützten und über ihre kranken Kinder wachten. Als aber die Portale aufgingen und die Engel kamen und blieben, beschützten sie uns ganz und gar nicht.

Weil die Fae keine Engel sind. Sie sind Dämonen, und sie kamen, um uns auszubeuten, um Babys zu rauben und Menschen als Sklaven und als ihr Zuchtvieh zu benutzen. Tausende verleiteten sie dazu, ihnen ihr Leben zu übereignen, um in ihren Kriegen zu kämpfen. Erst als die Sieben Magier von Elora, die sieben wichtigsten dieser Welt, zusammenkamen, konnten wir ihnen an den Portalen den Zutritt verwehren. Jetzt können sie das Leben eines Menschen nur übernehmen, wenn es freiwillig geschenkt oder rechtmäßig dafür bezahlt wird – ein magischer Schutz, für den sich die schlauen Fae hundert Schlupflöcher haben einfallen lassen. Letztlich werden nur die Reichen und Mächtigen geschützt.

»Besser als nichts«, sagen viele Unterstützer der Sieben. »Es ist ein Anfang.« Oder schlimmer: »Wenn Leute nicht an die Fae verkauft werden wollen, sollten sie nicht so viele Schulden machen.«

»Warum sollten sie bezahlen, wenn sie Frauen einfach nur vorzugaukeln brauchen, dass sie bekommen, was immer sie sich wünschen?«, frage ich.

»Nicht so laut!« Nik wendet den Kopf, um zu sehen, ob die Tür immer noch geschlossen ist. »Es stimmt nicht alles, was man hört. Und meine Freundin kann –«

»Kommt nicht infrage. Ich werde eine andere Lösung finden.« Wenn ich eines mit Sicherheit weiß, dann, dass ich den Fae niemals trauen werde.

»Ich mache mir Sorgen um dich«, sagt Nik. »Die einzige Macht, die wir in dieser Welt haben, ist unsere Selbstständigkeit. Lass nicht zu, dass dich jemand in die Enge drängt. Lass nicht deine Verzweiflung Entscheidungen für dich treffen.«

Wie es bei Fawn gewesen ist. »Werde ich nicht«, verspreche ich, aber es fühlt sich an, als wüsste ich bereits, dass es eine Lüge ist. Ich bin ständig am Arbeiten und stehle so viel, wie ich ungestraft kann, und doch komme ich nicht über die Runden.

Und selbst wenn ich einverstanden wäre, meinen Körper zu verkaufen – was ich nicht bin –, ich würde trotzdem nichts mit den Fae zu tun haben wollen. Es ist mir egal, wie viel Geld sie bieten. Im Leben gibt es wichtigere Dinge als Geld. Sogar wichtigere Dinge als die Freiheit – wie zum Beispiel, sich um seine zwei kleinen Mädchen zu kümmern und sie nicht im Stich zu lassen, damit man sich mit seinem Fae-Liebhaber aus dem Staub machen kann.

***

»Ich kann dich hören, Mädchen«, sagt Madame Vivias noch im selben Moment, als ich die Hand auf den Türknauf zum Keller lege.

Ich kneife die Augen zu. Ich hätte durch die Kellertür hineingehen sollen, und es ist schon nach Mitternacht und ich habe keine Kraft für das, was auch immer sie mir jetzt auftragen wird. Ich senke den Kopf, drehe mich zu ihr um und mache einen kleinen Knicks. »Guten Abend, Tante V.«

»Guten Abend. Morgen ist Vollmond.«

»Ja, gnädige Frau.«

»Hast du mein Geld?«

Mein Blick bleibt an der Hand hängen, die sie in ihre Hüfte gestemmt hat – einen funkelnden Ring an jedem Finger. Jeder einzelne würde für die Monatsrate reichen. Ich hebe den Kopf nicht, gönne ihr nicht die Befriedigung, die Angst in meinen Augen zu sehen. »Morgen werde ich es haben, Madam.«

Sie schweigt so lange, dass ich wage, den Blick zu heben. Sie zupft die Juwelenketten zurecht, die ihr um den Hals hängen, und blickt mich mürrisch an. »Wenn du es heute nicht hast, wie stehen die Chancen, dass du es morgen haben wirst?«

Nicht besonders gut. Aber zugeben werde ich das erst, wenn es wirklich zu spät ist. Jedes Mal, wenn wir nicht pünktlich zahlen, läuft der Vertrag länger und die Raten steigen. Aus diesem Teufelskreis kommen wir nicht heraus. »Ich werde morgen bezahlen, Madam.«

»Abriella!«, hallt es schrill die Treppe herunter und ich zucke fast zusammen, als ich die Stimme meiner Cousine Cassia höre. »Meine Kleider müssen gewaschen werden!«

»In deinem Zimmer liegen frische Kleider«, antworte ich. »Ich habe sie heute Morgen erst gebügelt.«

»Das sind die falschen. Die kann ich morgen nicht zum Abendessen anziehen.«

»In meinem Zimmer muss sauber gemacht werden«, sagt ihre Schwester Stella, damit ich um Himmels willen nicht mehr für eine verzogene Cousine tue als für die andere. »Beim letzten Mal war sie nur ganz kurz dort drin, und es fühlt sich schon wieder schmutzig an.«

Madame V runzelt die Stirn und dreht sich zu mir um. »Du hast gehört, was sie sagen, Mädchen. Mach dich an die Arbeit.«

Der Schlaf muss noch ein paar Stunden warten. Ich drücke den Rücken durch und mache mich auf den Weg die Treppe hoch.

KAPITEL

2

Als ich unser gemeinsames Schlafzimmer im Keller betrete, fliegt Jas auf mich zu. »Brie! Du bist zu Hause!« Unser Zimmer ist kaum mehr als eine Abstellkammer mit einem Bett. Anfangs, nachdem Madame V uns hier unten einquartiert hatte, bekam ich zwischen den steinernen Wänden regelrecht Platzangst, aber inzwischen haben wir es uns gemütlich gemacht. Über dem Bett hängt ein Wandteppich, den Jas selbst genäht hat, und auf der klapprigen Kommode sorgt eine Auswahl persönlicher Kleinigkeiten – seltsame Steine und glänzende Stoffreste, die nur für uns einen Wert haben – für ein bisschen Atmosphäre.

Ich nehme meine Schwester fest in die Arme und sauge ihren Duft nach frischem Leinen ein. Sie mag nur drei Jahre jünger sein als ich, aber für mich wird sie immer das Kleinkind sein, das ich in meinen Armen aus dem brennenden Haus getragen habe.

Jas macht sich los und grinst. Ihre braunen Augen leuchten und ihr glattes, kastanienbraunes Haar ist auf dem Kopf zu einem Knoten zusammengedreht. Meine Schwester ist genau das Gegenteil von mir – ganz die sanfte Schönheit passend zu ihrem fröhlichen Wesen. An mir ist alles eckig, ich habe einen eisernen Willen und Haar wie ein loderndes Feuer, so wie die Wut, die ich in mir trage.

»Ich habe euch oben gehört«, sagt sie. »Ich wäre gekommen und hätte dir geholfen, aber ich war hier mit neuen Kleidern für Stella und Cassia beschäftigt.« Jas nickt in Richtung der Roben, die jetzt auf dem Kleiderständer in der Ecke hängen.

»Und was ist verkehrt an den anderen achtzig Kleidern, die sie haben?«

»Die gehen gar nicht!«, äfft sie unsere Cousinen mit Fistelstimme nach.

Trotz meiner Erschöpfung muss ich lachen. Egal, welche Verluste dieser Tag gebracht hat und welche neuen Strafen die verpasste Rate morgen bringen wird, bin ich doch froh, zu Hause zu sein. Hier mit Jas, die für diese späte Stunde ungewöhnlich aufgekratzt ist. Ich ziehe die Augen zusammen. »Warum bist du denn so zapplig?«

»Hast du nicht gehört?« Ein Pokerface ist absolut nicht ihr Ding und ihr Strahlen verrät sofort, dass es aufregende Neuigkeiten gibt.

Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Außer meinem kurzen Besuch bei Nik und Fawn am Abend habe ich mit keiner Menschenseele geredet. Die Leute, bei denen ich arbeite, finden, dass man Dienstboten weder sehen noch hören sollte. »Was gehört?«

Sie ist kurz davor, herumzuhüpfen. »Noch ein Tag, dann wird Königin Arya die Türen zum Hof der Sonne öffnen. Sie gewährt Menschen freies Geleit nach Faerie, um die Feierlichkeiten auf ihrem Schloss zu besuchen.«

»Was? Warum?«

»Sie sucht eine menschliche Braut für ihren Sohn.«

Ich schnaube angewidert. »Hätte ich mir denken können.« Fae können vieles gut, aber Fortpflanzung gehört nicht dazu, und ohne Nachkommen sterben ihre Geschlechter aus. Besonders seit so viele von ihnen im Großen Fae-Krieg ums Leben gekommen sind. Zum Glück.

»Und du hast wirklich nichts davon gehört? Bei der Arbeit haben die Mädchen heute über nichts anderes geredet. Ein Fae-Ball. Wir werden mit dringenden Bestellungen für neue Kleider förmlich überschwemmt.«

»Erinnere mich daran, dass ich mich von den Portalen fernhalte.«

Jas muss über meine höhnische Bemerkung kichern. »Brie! Das ist Seelie. Dort sind die guten Fae! Die Elfen des Lichts und der Freude.«

»Das weißt du doch gar nicht«, schnauze ich sie an. »Du weißt doch gar nicht, ob sie gut sind.«

Ihr Lächeln erstirbt. Ich bin so blöd.

Eigentlich will ich jetzt auf keinen Fall einen Streit anfangen. »Entschuldige. Ich bin einfach müde.« So müde.

»Schau deine Hände an.« Sie fährt mit dem Daumen über meine aufgerissenen Knöchel, wo die Haut vom Putzen der feinen Anwesen wund ist. »Willst du wirklich, dass wir für den Rest unseres Lebens in diesem Keller feststecken?«

»Jeder, der an diesen Hof geht, hat Todessehnsucht, Jas. Du weißt so gut wie ich, dass es keine guten Fae gibt. Nur verschiedene Grade von Bosheit und Grausamkeit.«

»Dann sind sie nicht viel anders als Menschen.« Sie lässt meine Hand wieder los. »Ich habe gehört, wie du mit Madame V gesprochen hast. Ich weiß, dass die nächste Rate fällig ist, und obwohl du dir Mühe gibst, es vor mir zu verbergen –«

»Ich will nicht, dass du dir Sorgen machst.« Ich will sie nur beschützen, meine wunderbare Schwester mit ihrer Freude und ihrem Optimismus. Auch wenn ich ein verabscheuungswürdiger Griesgram bin, liebt sie mich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie überhaupt verdiene.

»Ich kenne den Vertrag ebenso gut wie du«, sagt sie. »Ständig kommt sie mit neuen Zusatzstrafen, und ohne irgendeine Art von Wunder werden wir ihr niemals entkommen.«

»Und das Wunder, auf das du hoffst, sind wohlmeinende Fae? Ich glaube, da wären wir bei illegalen Spielen besser dran – vielleicht bringen uns die Karten ja Glück.«

Sie wendet sich einem lavendelfarbenen Kleid in der Ecke zu und streicht am tiefen Ausschnitt den Stoff glatt. »Eines der Mädchen bei der Arbeit hat eine Cousine, die sich in einen adligen Goldenen Fae-Lord verliebt hat. Sie kommt immer wieder ihre Familie besuchen. Sie ist glücklich.«

»Es ist immer die Freundin einer Freundin – ist dir das schon einmal aufgefallen?« Ich versuche, diesmal nicht zu scharf zu klingen. »Keiner, der solche Geschichten erzählt, kennt die Person wirklich, die bei den guten Fae ihr Glück gefunden haben soll.«

Sie wendet sich von dem Kleid ab und sieht mich ernst an. »Es gibt mehr gute als böse von ihnen, genau wie bei den Menschen.«

Ich bin in beiden Fällen nicht davon überzeugt, dass es so ist. »Und wennschon, aber ein Ball? Mit prächtigen Kleidern und dem ganzen Zeug? Abgesehen von dem Unsinn über die Fae, soll ich ernsthaft versuchen, irgendeinen eingebildeten adligen Prinzen zu beeindrucken? Da lasse ich mich doch lieber von dir an den Zehennägeln aufhängen!«

Jas verdreht die Augen und setzt sich auf die Bettkante. »Du musst ja nicht mit, aber ich, ich möchte hingehen.«

Die Sturheit, mit der sie das sagt, entgeht mir nicht. Ob ich nun will oder nicht, sie wird hingehen. Ich brauche nicht einmal einen ganzen Schritt zu machen, um mich neben ihr aufs Bett sinken zu lassen. Ich liege auf dem Rücken und starre an die Decke. »Ich habe kein gutes Gefühl dabei.«

»Dachte ich mir doch, dass ihr zwei noch wach seid.«

Jas und ich reißen die Köpfe herum. Die Art, wie Sebastian mit seinem breiten Kreuz den Türrahmen füllt, bringt das bisschen Adrenalin, das ich noch übrig habe, in Wallung. Mein Herz schlägt ein bisschen schneller, mein Blut strömt ein bisschen heißer und mein Bauch zieht sich vor Sehnsucht zusammen. Sebastian ist nichts als ein Freund, mehr wird er in einem dürren, rauflustigen Ding wie mir niemals sehen, aber ich kann das meinem Herzen noch so oft einhämmern, es weigert sich einfach, es zu glauben.

Er zieht den Kopf ein und lehnt sich an den Türrahmen. Seine meergrünen Augen mustern den Raum, als wäre er nicht schon Hunderte Male hier gewesen. Madame V hat uns bald nach Onkel Devlins Tod in den Keller verbannt mit der Begründung, hier hätten wir mehr Privatsphäre. Schon damals wussten wir, dass sie uns in die Schranken weisen will mit dieser kalten, dunklen, fensterlosen Kammer aus Betonwänden und Platz für kaum mehr als eine Kommode und ein Doppelbett.

Jas und ich sind nicht so groß, dass die niedrige Decke ein Problem ist, aber Sebastian mit seinen gut eins achtzig hat sich den Kopf schon mehrfach angeschlagen. Was ihn aber nicht davon abhält, uns zu besuchen. Er schleicht sich schon hierher, seit er vor zwei Jahren bei Magier Trifen in die Lehre eingetreten ist. Wenn unsere Cousinen wieder einmal grausam sind und uns hier einschließen, sperrt er die Tür auf und bringt uns heimlich zu essen und zu trinken.

»Wach schon«, sage ich und gähne trotz des Energiestoßes, den ich bei seinem Erscheinen gespürt habe, »aber nicht mehr lange.«

»Wobei hast du kein gutes Gefühl?«, fragt er und runzelt die Stirn. »Worüber habt ihr gesprochen, als ich kam?«

»Jas möchte die Braut von irgendeinem Fae-Prinzen werden«, antworte ich und rutsche auf dem Bett zur Seite, um ihm Platz zu machen.

Meine Schwester bekommt feuerrote Wangen. »Nett von dir, Brie.«

Sebastian setzt sich zwischen uns, streckt dann den Fuß aus und schließt die Tür mit einem Tritt. Er murmelt eine Zauberformel, schnippt mit den Fingern und grinst dann selbstzufrieden, als sich der Riegel auf unserer Seite schließt. Angeber.

Unsere Cousinen haben sich schon häufig über Sebastians Freundschaft mit mir und Jas lustig gemacht. Als sie ihn das erste Mal hier unten erwischten, erpressten sie uns monatelang, aber im Grunde sind sie nur neidisch, weil der Magierlehrling aus einfachen Verhältnissen keinen Blick für sie übrig hat. Was Sebastian an Geld und Verbindungen fehlt, macht er durch sein Aussehen mehr als wett. Groß und breitschultrig, das schimmernde weiße Haar im Nacken zusammengebunden, die Augen wie eine tosende See, ist er der schönste Mann, den ich je gesehen habe.

Objektiv gesehen natürlich.

Übermorgen beginnt der nächste Teil seiner Lehre und er verlässt uns. Dann werde ich mich nicht mehr auf solche Besuche am späten Abend freuen können – neben Jas der erfreulichste Teil meines Lebens. Er ist für die Ausbildung bereits öfter verreist, aber diesmal wird er über Monate fort sein. Mir graut schon davor.

»Ich will nicht die Braut von einem Fae-Prinzen werden«, sagt Jas und holt mich damit in die Gegenwart zurück. Sie schüttelt den Kopf. »Ich möchte doch nur … Deswegen ist es jedenfalls nicht.«

Ich schiebe die Augenbrauen hoch. »Wirklich? Warum würdest du sonst hinwollen?« Als sie auf ihre Hände blickt, wird es mir so schlagartig klar, dass mir die Luft wegbleibt. »Du hoffst, dass du unsere Mutter findest.«

»Wenn es stimmt, was sie uns erzählt hat, und der Fae, den sie liebt, ein Adliger ist, dann müssten sie auch auf den Ball kommen.«

»Und was dann, Jas? Glaubst du vielleicht, sie würde uns besuchen und ihre Meinung darüber ändern, was für eine Art von Mutter sie ist? Sie hat uns verlassen.«

»Sie wusste, dass es für uns in Faerie nicht sicher ist.«

Als ich ihr einen finsteren Blick zuwerfe, hebt sie die Hände.

»Sie musste eine schwere Entscheidung treffen und ich behaupte ja gar nicht, dass sie das Richtige getan hat. Ich behaupte nicht einmal, dass sie nicht egoistisch war. Aber sie ist immer noch unsere Mutter und wenn sie über unser Leben hier und den Vertrag mit Madame V Bescheid wüsste …« Sie schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie ja kein Geld. Vielleicht hat dieser Lord, von dem sie sagte, dass sie ihn liebt, kein Geld, kein Land – nichts, das uns helfen könnte. Aber vielleicht hat er es ja doch. Vielleicht stellt sie sich vor, wir wären glücklich und gut versorgt.«

Mir zieht es den Magen zusammen. Ich begreife nicht, wie Jas so viel Hoffnung bewahren kann, obwohl unser Leben diese längst aus ihr herausgeprügelt haben müsste. »Würde sie sich wirklich sorgen, hätte sie dann nicht während der letzten neun Jahre mal irgendwann bei uns vorbeigeschaut?«

Sie schluckt. »Dann werden wir uns eben ihr schlechtes Gewissen zunutze machen. Vielleicht sind wir ihr ja egal, aber sie fühlt sich verpflichtet, uns zu helfen. Wir müssen es wenigstens versuchen. So können wir jedenfalls nicht weiterleben.« Diesmal nimmt sie meine andere Hand und mustert finster den Verband. »Du kannst so nicht weiterleben.«

Meinen Einwand verkneife ich mir. Sie hat recht, etwas muss sich ändern, aber ich bin nicht die Art von Mädchen, die in Faerie nach Antworten sucht. Ich wende mich an Sebastian. »Du bist furchtbar still.«

Er steht auf und versucht, auf dem knappen Meter zwischen Bett und Tür auf und ab zu gehen. Würde er nicht so ernst schauen, wäre es fast komisch. »Es ist gefährlich.«

Jas wirft die Hände in die Höhe. »Tausende von Menschen werden dort sein und würden sterben für die Chance, Braut eines Fae-Prinzen zu werden.«

»Mit Betonung auf sterben«, murmle ich. Aber sie hat recht. Manche werden die Mädchen belächeln, die dorthin wollen, aber mindestens doppelt so viele werden ihre besten Kleider anziehen und sich einreihen in der Hoffnung, eine Fae-Prinzessin zu werden.

»Die Goldene Königin ist mächtig«, sagt Sebastian und faltet die Hände in seiner typischen Denkpose hinter dem Kopf. »Mit ihrer Magie wird sie die Menschen in ihrem Palast schützen, aber mir gefällt die Vorstellung nicht, dass ihr beide nach Faerie geht, um nach eurer Mutter zu suchen. Dort gibt es allzu viele Kreaturen, die euch bei der erstbesten Gelegenheit liebend gerne schnappen würden, um ihre schändlichen Gelüste zu befriedigen.«

Ich kichere zur Decke hinauf, rolle mich auf die Seite und schaue meine Schwester an. »Weißt du noch, wie sich Cassia in die Sonnwendfeier der Goldenen Königin geschlichen hat und der Kobold ihr das ganze Haar stahl?«

Jas lacht. »Ach Gott, ja, die Glatze konnte sie nicht einfach wieder ausziehen. Und dann die Perücken, die V ihr gekauft hat, bis alles wieder nachgewachsen war …«

»Grauenhaft.« Ich seufze. Es stört mich nicht, wenn ich oberflächlich und gehässig wirke, wenn ich so über meine Cousinen spreche. Von dem Moment an, als uns Mutter in die Obhut von Onkel Devlin gab, haben sie uns das Leben nur schwer gemacht. Beide sind grausam und wünschen anderen nur das Schlimmste. Bei so jemandem ist es schwer, sich über gelegentliche Missgeschicke nicht zu freuen.

»Ich rede über viel schlimmere Kreaturen als Kobolde«, sagt Sebastian. Er weiß, dass uns Kobolde keine Angst einjagen. Als Boten zwischen den verschiedenen Reichen sind sie die einzigen Wesen, die nach Belieben hin und her reisen können. Kobolde sind wir gewohnt. Selbst Madame Vivias hat einen Hauskobold, der im zweiten Stock unter der Treppe wohnt. Er ist ein gieriges kleines Wesen, der sich für sein Schweigen bezahlen lässt und eine verstörende Sammlung von Menschenhaar besitzt.

»Ich weiß«, antworte ich, weil er recht hat mit dem, was in Faerie lebt. Böse Fae, wilde Bestien und Ungeheuer jenseits aller Vorstellung. Es gibt einen guten Grund, weshalb die Reiche voneinander getrennt sind – und vielleicht sogar einen Grund, warum unsere Mutter uns zurückgelassen hat.

Mit gedämpfter Stimme fügt er an: »Wenn euch ein Fae vom Hof der Schatten in die Hände bekommt …«

»Verträge nicht taugen mit Silberaugen«, leiern Jas und ich im Chor. Das stimmt – Schatten-Fae sind so gefährlich, dass man den Kindern Lieder darüber beibringt.

»Wir sollten es riskieren«, sagt Jas. »Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber noch gefährlicher wäre es, wenn ich mich blind auf den Schutz der Königin verlassen würde. Ich werde mit offenen Augen hingehen und ich werde Mutter finden.«

»Glaubst du wirklich, du könntest sie unter all den Gästen finden, die dort zusammenströmen werden?«, frage ich.

»Man muss nur ein Schloss durchsuchen, nicht ein ganzes Reich.« Sie zuckt mit den Schultern. »Und selbst wenn wir unsere Mutter dort nicht sehen, Brie, stell dir nur vor, was für andere Schätze wir finden könnten.«

So viel von dem, was ich über Faerie weiß, stammt aus den Gutenachtgeschichten, die uns Mutter beim Einschlafen früher zuflüsterte.

Es war einmal eine Goldene Fae-Prinzessin, die sich in den König der Schatten verliebte. Doch ihre Reiche hatten Hunderte von Jahren gegeneinander gekämpft, und ihre Eltern waren erbitterte Feinde des Schattenkönigs und seines Hofes …

Was wir sonst über Faerie wissen, stammt aus Legenden, die jeder kennt – Bruchstücken aus Wahrem und aus Aberglauben, von Menschen über Generationen weitergegeben. Und eine dieser Legenden handelt von der Königin des Lichts und den Juwelen, die sie hortet.

»Du glaubst doch wohl nicht, dass ihre Wachleute dich auch nur in die Nähe ihrer Schätze lassen würden«, sagt Sebastian und bemerkt mein Schmunzeln.

»Erlauben würden sie es niemandem«, sagt Jas in gemessenen Worten, während sie mich beobachtet. »Einen Menschen kenne ich allerdings, der sich dort unbemerkt umsehen könnte.«

Sebastian schüttelt den Kopf. »Unmöglich.«

Ich lächele. »Es würde aber Spaß machen, es zu versuchen.«

Mit gerunzelter Stirn sieht er mich an und wirft dann Jas einen ernsten Blick zu. »Siehst du, was du angerichtet hast?«

»Sie hat recht«, sage ich. »Ich könnte es tun.« Der Gedanke, den Fae-Adel zu bestehlen, ist verführerisch und bringt mein Blut in Wallung. Und wenn mir das größere Genugtuung verschafft als die Aussicht, meine Mutter zu finden, na und?

»Ihr beide vergesst eine Möglichkeit.« Sebastian gleitet an der Wand bis auf den Boden herunter, stützt die Ellenbogen auf die Knie und blickt zwischen uns hin und her.

»Was denn?«, fragt Jas ärgerlich.

Er schaut mir in die Augen und ich sehe seine Sorge.

Ich fasse Jas an der Hand und drücke sie. »Er meint, dass Mama vielleicht tot ist. Dass sie deswegen nie zurückgekommen ist.«

Jas zuckt mit den Achseln. »Man darf ja hoffen. Es wäre der einzige verzeihliche Grund, nicht zu uns zurückzukommen.« Sie sagt das so leichthin, dass ich es glauben könnte, würde ich sie nicht so gut kennen. Aber ich kenne sie besser als irgendwer sonst, und sie hofft ganz bestimmt nicht, dass unsere Mutter tot ist. Nein, eher verzeiht sie ihr, dass sie uns als Kinder im Stich gelassen hat, als zu akzeptieren, dass sie sie niemals wiedersehen wird.

Ich dagegen, ich hoffe nicht. Nie. Hoffnung macht süchtig und man beginnt, sich darauf zu verlassen. In dieser grausamen Welt kann ich es mir nicht leisten, eine Krücke zu brauchen.

»Es wäre schon schön, Bescheid zu wissen«, räume ich ein. »Doch bin ich noch nicht davon überzeugt, dass ein Besuch in Faerie wirklich in unserem Interesse ist. Immerhin sind wir Menschen. Selbst Mutter hat uns, bei all ihren romantischen Vorstellungen über die Fae, immer gewarnt, ihr Reich sei gefährlich.«

Jas beißt sich auf die Lippe und ihre Augen tanzen. »Aber vielleicht –«

»Ich kann das jetzt nicht entscheiden.« Zu lange schon habe ich den Schlaf aufgeschoben und die Erschöpfung legt sich wie eine schwere Decke über mich. Gähnend recke ich die Arme über den Kopf und rolle mich dann auf der Seite zusammen. »Vielleicht bläst jemand die Kerzen aus. Oder auch nicht. Ist mir egal. Ich schlafe jetzt.«

»Abriella! Jasalyn!«, ruft Cassia von oben. »Da ist ein Viech in meinem Zimmer!«

»Ich mache das«, sagt Jas und drückt meinen Arm. »Schlaf du.«

»Danke, Schwesterherz«, antworte ich, ohne die Augen zu öffnen. Ich bekomme vage mit, wie sie aus dem Zimmer geht, höre ihre Füße auf den Stufen und dann einen leisen Atemstoß, der die Kerzen löscht.

»Gute Nacht, Brie«, sagt Sebastian sanft.

»Gute Nacht«, murmle ich im Halbschlaf.

Aber dann ist da eine Hand auf meiner Stirn, die mir die Haare nach hinten streicht, und Lippen kitzeln mein Ohr. »Geht nicht auf den Ball.«

Ich lächle. Süß, dass er so beunruhigt ist. »Keine Sorge. Ich will mit diesem Ort nichts zu tun haben.«

Dann ein Kuss. Lippen auf meiner Stirn – und einen Atemzug später wieder fort.

Ich schlage die Augen auf und sehe Sebastians Gestalt in Richtung der Kellertür verschwinden.

Und schon bin ich hellwach.

***

Beim Klingeln der Raqon krampft sich mein Magen zusammen. Seit neun Jahren zählen Jas und ich Monat für Monat unser Geld, um es Madame Vivias zu geben. Manchmal haben wir genug. Manchmal haben wir sogar mehr, als wir brauchen, und gehen mit einem Vorsprung in den neuen Monat. Aber nur allzu oft fehlt etwas. Und mit jedem solchen Monat steigt die Rate, weil sich der Zinseszins anhäuft, sodass es ohne mein Diebesgut unmöglich ist, die Rate zusammenzubekommen.

»Wie viel?«, fragt Jas mit bebender Stimme.

»Uns fehlen siebzehnhundert.«

Sie krümmt sich zusammen. Es schmerzt mich, dass sie begreift, was das für uns bedeutet. Gern würde ich ihr das ersparen. Vielleicht brauche ich das einfach – ihren beständigen Glauben an das Gute. Die Vorstellung, dass diese Welt ihr das austreibt, lässt mich den Schmerz im Magen nur noch stärker spüren.

»Wir müssen nach Faerie gehen«, sagt sie leise.

Ich schüttle den Kopf. »Sebastian hat recht. Es ist zu gefährlich.«

Sie schluckt. »Für Menschen schon.« Sie hebt den Blick von dem Haufen Raqon auf dem Bett und sieht mir in die Augen. »Aber wenn wir als Fae hingehen? Wir könnten uns bei Magier Trifen doch Tränke für einen Zauber kaufen, damit wir aussehen wie Fae-Adel. Würde uns das nicht zusätzlich schützen?«

Ich fahre mit den Fingern durch die Münzen; das Geklingel ist eine süße Folter. Wir bringen uns fast um, um aus diesem Vertrag herauszukommen, aber der Boden senkt sich schneller, als wir klettern können. Irgendetwas muss sich ändern. »Also schön«, sage ich und nicke. »Versuchen wir’s.«

Sie grinst breit und ich weiß, dass ich eigentlich keine Chance hatte, ihr den Wunsch abzuschlagen. Ich liebe meine Schwester, und wenn ihr die Suche nach Mutter das Gefühl gibt, ihren Teil zum Wiedergewinnen unserer Freiheit beigetragen zu haben, dann werden wir es durchziehen.

»Dann brauchen wir Kleider«, sagt sie. »Um nicht aufzufallen!«, fügt sie hinzu, als ich das Gesicht verziehe. Sie angelt einen Ballen Musselin unter dem Bett hervor und quietscht vor Vergnügen. »Schon ewig will ich dir mal ein Kleid nähen.«

»Aber gewöhn dir das lieber nicht an«, erwidere ich. Trotzdem muss ich lächeln.

»Wenn ich erst mit dir fertig bin, wird Prinz Ronan die Augen nicht mehr von dir lassen können – ob du ihn nun haben willst oder nicht.«

Ich ziehe mich bis auf die Unterwäsche aus und sie wickelt mich in den Stoff, den sie immer zum Entwerfen der Kleider unserer Cousinen verwendet. Sie hat ihn gerade nach Art eines Kleides an mir festgesteckt, als es an der Tür klopft.

Drei Schläge. Pause. Zwei Schläge. Sebastians Klopfzeichen.

»Komm rein!«, rufen Jas und ich gleichzeitig. Ihre Hände bleiben auf meiner Taille liegen.

Wir drehen uns beide um, als die Tür aufgeht. Als Sebastian mich sieht, macht er große Augen und reißt die Hand vors Gesicht. »Entschuldigung, ich … Entschuldigung.«

»Alles okay, ich bin salonfähig.« Ich muss über seine geröteten Wangen lachen. »Na komm schon.«

»Und mach die Tür hinter dir zu«, bemerkt Jas leise. »Wir wollen ja nicht, dass Madame V hier auftaucht.«

Sebastian nickt kurz, tritt ein und schließt wie verlangt die Tür. »Du siehst wirklich hübsch aus«, sagt er. Er klingt dabei wie erstickt, als wäre er nicht sicher, wie er mir ein Kompliment machen soll. Aber wie könnte er auch? Er hat mich nie in etwas Ausgefallenerem als einem Putzkittel oder der engen schwarzen Hose gesehen, die ich bei meinen nächtlichen Ausflügen trage.

»Danke.« Ich betrachte das feine braune Gewebe, das mit Stecknadeln um mich festgesteckt ist. Er will einfach nur höflich sein. Hübsch sehe ich bestimmt nicht aus. Höchstens … peinlich.

»Warte, bis du es mit dem richtigen Stoff siehst – stell dir feinen Samt in tiefem Smaragdgrün vor«, sagt Jas und lächelt zu mir hoch. »Du wirst umwerfend aussehen.«

Nun bin ich es, die rot anläuft. Ich lasse den Kopf so tief hängen, dass es Sebastian nicht sieht.

Ich kann nicht glauben, dass ich wegen des neuen Kleides tatsächlich aufgeregt bin. Jas weiß, was ich von Kleidern halte, in denen ich mich nicht frei bewegen kann, und deshalb hat sie für meines weit geschnittene Hosen vorgesehen, die als Rock durchgehen können, wenn ich stehe. Das Oberteil ist ein ärmelloses Mieder mit einem für meinen Geschmack etwas zu tiefen Ausschnitt. Unsere Cousinen würden für so etwas bedenkenlos morden – auf jeden Fall aber jammern und betteln, bis wir es ihnen überlassen.

»Und was ist der Anlass?«, fragt Sebastian.

Jas macht sich wieder daran, den Musselin um meine Hüften zu drapieren, und steckt sich, während sie die Nähte zurechtzieht, eine Nadel in den Mund und überlässt mir die Antwort.

Schuldbewusst muss ich an vergangene Nacht denken, Sebastians zarten Kuss auf meine Stirn und seine Bitte, nicht zum Ball zu gehen. »Uns bleibt keine Wahl, Sebastian«, sage ich leise. »Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt –«

»Das meinst du nicht im Ernst.« Sebastians Blick pendelt zwischen mir und Jas hin und her, bis er bei mir hängen bleibt. »Aber du hasst doch die Fae. Sage mir, wie soll da etwas Gutes dabei herauskommen? Und erzähl mir nicht, dass du die Königin bestehlen wirst. Ich sage dir, das ist ein Todesurteil.«

»Ich werde vorsichtig sein.« Sein enttäuschter Blick macht mir zu schaffen. »Wir müssen endlich irgendetwas unternehmen.«

Er starrt mich an, sein Kiefer klickt und seine wilden Meeraugen leuchten vor Ärger. Ich bin mir schon sicher, dass er gleich etwas erwidern wird, da macht er auf dem Absatz kehrt und stürmt hinaus.

Ich stürze los, um ihm nachzurennen, aber Jas packt mich am Arm. »Das Kleid.«

»Hilf mir«, rufe ich verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich Sebastian sagen soll. Ich habe Jas versprochen, dass wir zum Ball gehen, und werde jetzt nicht kneifen, aber Sebastian ist seit zwei Jahren mein Fels in der Brandung, und ich ertrage es nicht, wenn er wütend auf mich ist.

Jas zieht in Windeseile die Nadeln heraus und ich kann mich aus dem feinen Baumwollgewebe befreien. Rasch schlüpfe ich in Hose und Oberteil und eile die Kellertreppe hinauf in den Hof, den sich Madame V mit Magier Trifen teilt.

Aus dem Augenwinkel nehme ich einen weißen Haarschopf wahr. Sebastian sitzt auf der Treppe gleich vor dem Hof und spitzt mit seinen großen Händen seinen Stab an.

Bei seinem Anblick spielt immer aufs Neue mein Magen verrückt – nicht nur ein paar Zuckungen, sondern komplette Purzelbäume, einen endlosen Abhang hinunter.

Im Gegensatz zu meinen Cousinen war ich während meiner Pubertät zu sehr mit Überleben beschäftigt, um mich in irgendwen zu vergucken oder mir Sorgen über eine erste Liebe zu machen. Aber dann zog Sebastian nebenan ein, und schon als ich ihn das erste Mal sah, fühlte ich etwas Neues, ganz anderes … in meinem Bauch. In meinen Lungen. Auf der ganzen Haut.

Als er mich das erste Mal anlächelte, war es, als würde mir die Brust aufspringen und mein Herz sich recken und versuchen, ihn festzuhalten. Irgendwie überwand ich meine Befangenheit, wir wurden Freunde und ich konnte ihn fast jeden Morgen sehen. Viel Zeit verbrachten wir nicht zusammen – gerade genug, sodass er ein Lichtblick in meinem Leben wurde – und sein Lächeln half mir durch viele schwere Tage.

Jetzt lächelt er nicht.

Ich lasse mich neben ihm auf der Treppe nieder, ziehe die Knie bis an die Brust und schlinge die Arme darum. So bleibe ich viele Minuten sitzen. Er schnitzt, bis der Stab eine tödliche Spitze hat, und ich sehe ihm dabei zu. Das Reden überlassen wir den Vögeln im Hof.

Alles, was mit Gefühlen zu tun hat, fällt mir schwer. Arbeiten dagegen, etwas tun, überhaupt nicht, und nur mit einem Menschen konnte ich je über Gefühle reden, und das ist Jas. Sonst war mir niemand wichtig genug, dass es mir der Mühe wert war.

»Es tut mir leid«, sage ich schließlich. Das ist nicht genug und sagt nicht, was ich eigentlich erklären will – dass uns die Möglichkeiten ausgehen, dass mir seine Sorge um unsere Sicherheit unendlich viel bedeutet, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um wieder nach Hause zurückzukommen – schon deshalb, weil ich ihn unbedingt wiedersehen will.

Sebastian hebt den Kopf, und die meergrünen Augen scheinen geradewegs durch mich hindurchzusehen. Er mustert mein Gesicht. »Hast du überhaupt eine Vorstellung, wie gefährlich es in Faerie für Menschen ist?«

»Schon, aber –«

»Dann geht nicht hin.«

In meinen Fingern kribbelt es, ihn zu berühren. Ihm über die Wange zu streichen oder seine muskulösen Unterarme zu fassen. Nie hat er angedeutet, dass er dieselben Gefühle für mich hegt wie ich für ihn, und deshalb habe ich diese Art von Nähe niemals zugelassen. Ich war nicht mutig genug, eine Zurückweisung zu riskieren, und habe stattdessen meine Gefühle vor allen geheim gehalten – selbst vor Jas. »Wenn unsere Schulden noch mehr anwachsen, werden wir sie niemals loswerden. Schon jetzt bräuchten wir …«

Er presst die Augen zu. Ich weiß, wie sehr es ihn schmerzt, dass er uns nicht helfen kann. Dabei hat er uns sogar schon selbst Geld gegeben, aber er ist nur ein Lehrling. Er hat nicht genug, um unsere Abhängigkeit von Madame V entscheidend zu ändern.

Sebastian öffnet die Augen und betrachtet mich lange. So lange, dass meine Wangen heiß werden. Meine Haut kribbelt. Mein Atem stockt, während ich darauf warte, dass seine weichen Lippen den Weg zu meinen finden.

»Haltet einfach noch ein bisschen durch«, meint er schließlich. »Haltet durch, bis ich helfen kann. Eines Tages werde ich euren Vertrag auflösen. Ich werde euch von ihr befreien.«

Ich weiß, dass er daran glaubt, aber –

»Ich verspreche, dass uns nichts zustoßen wird«, antworte ich. Es ist nicht das Versprechen, das er sich wünscht, deshalb stehe ich auf und wische mir die verschwitzten Hände an der Hose ab. Es war dumm von mir zu glauben, er würde mich küssen, dumm, daran zu denken, während wir so eine wichtige Auseinandersetzung hatten. »Ich muss mich für die Arbeit fertig machen.«

Da ist etwas in seinen Augen, das ich nie zuvor gesehen habe. Verzweiflung.

Weil ich dieses Gefühl nur zu gut verstehe, wende ich mich ab.

Ich bin drei Schritte weit gekommen, als er sagt: »Und wenn er nun nicht das ist, was du glaubst?«

Ich halte an, drehe mich um und sehe ihn aufstehen. »Was?«

»Prinz Ronan. Was ist, wenn du … wenn du merkst, dass du ihn vielleicht magst?«

Ich schüttle den Kopf. »Bash, ich gehe nicht in der Hoffnung, eine Fae-Prinzessin zu werden. So ein Mädchen bin ich nicht.«

»Aber wenn er nicht so ist, wie du erwartest … wenn er besser ist, als du erwartet hast?«

Ich verschränke die Arme. »Hast du Angst, ich könnte mich in einen Fae verlieben?« Hast du Angst, ich könnte dich vergessen? Das werde ich nicht, versprochen. Ich könnte dich nicht vergessen.

»Abriella …«

»Was?«

Sein Hals bebt, während er schluckt. »Aber versprich mir, dass du alles dafür tun wirst, dass euch nichts passiert. Wenn ihr zum Ball geht, dann steht ihr unter dem Schutz der Königin, aber sobald ihr ihre Ländereien verlasst, gilt dieser Schutz nicht mehr.«

»Ich kenne die Regeln, Sebastian. Ich verspreche es.«

Mit einem einzigen Schritt steht er bei mir. Er berührt meine Wange mit zwei Fingern und streicht mir eine lose Haarsträhne hinters Ohr. Ich bin von der Berührung seiner schwieligen Finger wie gebannt.

Gackerndes Lachen zerschneidet hinter mir die Luft. Ich wirbele herum und sehe Cassia im Hof stehen, die Hände in die Hüften gestützt. Ihr blondes Haar ist sorgfältig in Locken auf dem Kopf festgesteckt, und ihre Brüste bersten beinahe aus dem mintgrünen Kleid. »Ich dachte, du würdest weinen und klagen, aber offenbar vergießt du ihretwegen keine Träne, was?«

Was plappert sie da nun schon wieder?

Sebastian legt mir die Hand auf den Arm und ich schüttle nur den Kopf, entschlossen, das eifersüchtige Geschwätz meiner Cousine zu ignorieren.

»Kaum ist die kleine Schwester aus dem Weg, reißt du dir auch schon den stattlichen Lehrling unter den Nagel? Habe ich recht?«

Ich verdrehe die Augen. »Wovon redest du überhaupt?«

Sie grinst mit strahlenden blauen Augen. »Das weißt du nicht? Ihr seid offiziell mit euren Raten zu weit im Rückstand, und Mutter hat es jetzt gereicht. Bakken hat Jasalyn gerade zu den Fae-Händlern gebracht.« Sie ballt die Hände zu Fäusten und lässt diese theatralisch auseinanderfliegen. »Puff! Verschwunden. Einfach so.«

KAPITEL

3

Ich stürze in Madame Vivias’ Büro und knalle dabei die Tür so heftig gegen die Wand, dass die Bilder dort scheppern. »Wo ist sie?«

Meine Tante erschrickt nicht einmal. Sie legt ihren Füller weg, tätschelt sich den Kopf und rückt den perfekten Knoten aus dunklem Haar zurecht, den sie mit Zauberformeln glänzend und dicht erhält. »Hallo Abriella. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Freiheit.«

»Nein«, keuche ich, aber dann sehe ich ihn – den Aschehaufen auf der Ecke ihres Schreibtisches – alles was von einem erfüllten magischen Vertrag übrig bleibt. »Warum?«

»Irgendwann musste ich ja einmal den Schaden begrenzen.« Sie faltet die Arme vor der Brust und lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. »Ich hätte das schon vor Monaten tun können, aber ich wollte abwarten, ob du noch einmal aufholen könntest.«

Mir ist, als hätte jemand alle Luft aus mir herausgequetscht und würde mich so festhalten, dass ich die Lungen nicht wieder auffüllen kann. Erst jetzt wird mir klar, dass ich gehofft habe, Cassia hätte gelogen. Mir wird klar, dass ich … Hoffnung gehegt hatte.

Madame V winkt mit der Hand, als wäre das alles so unbedeutend wie die Frage, wer das Abendessen vorbereitet, und es ginge nicht um das Leben meiner Schwester. »Deiner Schwester wird es in Faerie gut gehen. Ich bin mir sicher, sie wird dort alle bezaubern, genau wie hier.«

»Sie haben sie zur Sklavin gemacht. Man wird sie zu Tode schinden oder zum Vergnügen foltern … oder …« Den Rest kann ich gar nicht aussprechen, bringe es gar nicht fertig, die anderen entsetzlichen Möglichkeiten aufzuzählen. Das ist einfach nicht möglich.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: