Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

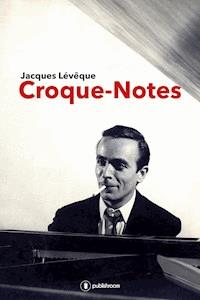

Le parcours d'un musicien passionné, au fil de ses accomplissements artistiques et de ses rencontres.

Après une enfance de « titi » parisien, à peine sorti d’une adolescence peu commune qu’il nous raconte avec sa gouaille coutumière, Jacques poursuit ses études de piano. Il joue au Vieux Colombier, où il croise Sidney Bechet, Claude Luter et Georges Brassens ; il partage les nuits de Saint-Germain-des-Prés avec Juliette Gréco, Boris Vian et Vadim.

Grâce à son ami Georges Friboulet, alors directeur technique du Conservatoire de Paris, il peaufine son art musical en suivant les cours de contrepoint et d’orchestration. Aux Éditions Raoul Breton il est le pianiste répétiteur d’Aznavour, Bécaud, J.J. Debout, Charles Trenet et Nicole Croisille.

Plus tard, aux Trois Baudets, il intègre l’équipe de Jacques Canetti. Il assure aussi le clavier au Club des Champs-Elysées, à L’Ascot, puis à La Calavados où, en alternance avec Joe Turner, pendant plus de deux ans il anime au piano les soirées réputées de ce restaurant.

Jacques et la musique, c’est une histoire d’amour.

Une autobiographie entraînante, pleine d’humour et de tendresse, portée par un musicien amoureux des mots.

EXTRAIT

Durant tout le parcours, ma mère maudit les pavés, les rails de l’ancien tramway et la conduite brutale du chauffeur qui n’a aucune envie que « l’heureux événement » se produise dans sa voiture. Eugénie, en bonne fille de Haute Corse dont les origines ne se renient jamais, ne cesse d’implorer le ciel, Santa Madonna, pour qu’il la délivre au plus vite de mon encombrante présence.

La clinique, nous y sommes. Prise en charge immédiate de la future maman. Tout est prêt, sauf moi ! Je dois me complaire dans ce cocon où, pendant des mois, j’ai pris mes petites habitudes.

Ce n’est qu’à seize heures trente que je me décide à soulager ma mère de mes trois kilos quatre cent et d’entrer dans la vie en poussant, d’une voix de castrat, ma première chanson.

L’histoire ne gardera de cette journée que la venue au monde, à quelques pas de là d’une magnifique fillette prénommée « Brigitte » qui restera « BB » en devenant la célèbre et ensorcelante vedette de cinéma, connue du monde entier. Bonjour, Brigitte Bardot et merci de m’avoir attendu. Nous avons tous les deux un bon bout de chemin à faire, mais déjà, quelque chose me dit que nous ne prendrons pas le même train.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jacques Lévêque

Croque-Notes

Préface

Depuis plus de cinquante ans, Jacques Lévêque m’étonne. Pourtant, si j’admettais l’adage anglais qui prétend que : « A good boss must be unpredictable », je comprendrais pourquoi cet homme n’a jamais tenté une carrière de chef d’entreprise Outre-Manche. Il y aurait été jugé trop « prévisible » pour être un dirigeant. Mais cela ne concernerait qu’un certain Jacques Lévêque pour tout le monde, discret, rangé, ne dérangeant personne, fondu dans l’anonymat du 15e arrondissement, à deux pas de l’administration des « Objets trouvés ».

Cependant, depuis plus d’un demi-siècle, une rare et précieuse amitié nous lie, Jacques et moi. Nous nous connaissons vraiment, comme personne ne nous connaît. Au-delà d’une complicité que l’on nous prête volontiers, c’est d’une communion qu’il conviendrait de parler. Dans Les Écritures, on nous apprend que les Apôtres ont souvent été séparés. Jacques et moi avons vécu parfois des lustres sans nous voir. Précieuses séparations qui ont fait naître toutes nos retrouvailles. La première fois que je l’ai perdu, je l’avais laissé au seuil d’un hôtel de passe près de la République, pâlot boutonneux juvénile complètement paumé. Je l’ai retrouvé, battant, bronzé, enthousiaste et revenant d’Afrique où de nombreuses personnalités avaient pu apprécier sa virtuosité de pianiste. Là-bas, certains avaient tenté de rajouter aux cordes de son piano celle d’un « Hoteler-Manager » auxquelles il n’avait pu s’attacher. Alors qu’au temps béni de la « photo stop » nous traquions ensemble le passant parisien pour lui tirer le portrait, Jacques disparut une fois encore. Lorsque je le redécouvris près de la Bastille, il revenait de la Guyane française où, Dieu merci, il était parti volontaire afin de tâter de l’agriculture locale. Ce jour-là, entre deux plats du jour que sa gracieuse et jeune épouse déposait devant les clients, il me racontait comment il était devenu patron restaurateur dans le 11e arrondissement. En 1993, je le dénichais à Montreuil. Avec sa permission, je déposais chez lui quelques documents inutiles pour la poursuite du voyage que nous entamions, mon épouse et moi. Parmi ces papiers, un cahier, fruit plus ou moins mûr de mes instants de spleen. Nous nous envolâmes pour les Caraïbes, et bien sûr, un mois plus tard, lors de notre retour Jacques et sa femme nous accueillirent. Chez eux, j’écoutais, médusé, trois de mes poèmes devenus, par le talent de Jacques, trois superbes mélodies. L’année suivante nous déposions à la SACEM nos premières chansons que Jacques rajoutait à ses précédentes compositions.

Aujourd’hui Jacques m’a surpris. Qu’il ait encore osé n’est étonnant que pour les autres. Ce qui me surprend, c’est qu’il ait osé se départir un peu de sa modestie, de son humilité et qu’il ait choisi cette fois-ci non pas la musique mais l’écriture pour nous faire partager les chemins empruntés lors de son improbable parcours. Surpris et ébloui. Les mille et une petites et parfois stupéfiantes aventures que Jacques nous raconte avec un rare talent de conteur tout au long de ses CROQUE-NOTES sont bourrées d’humour et de tendresse. Dans un Paris aujourd’hui disparu, il nous entraîne dans cette ambiance d’après guerre où la soif de vivre, de revivre faisait naître et se croiser des gens qui, de nos jours, n’auraient jamais pu exister.

Son livre est drôle, émouvant et sincère.

Du vrai Jacques Lévêque.

– Georges Colombe

AUTODIDACTE

Qui s’est instruit par lui-même (Petit Larousse)

Cette histoire est la mienne. Partant, je m’attribue le droit, parmi la foultitude1 des événements, relatés, de n’y avoir pas toujours respecté la chronologie, la syntaxe, ni même l’exactitude absolue des événements.

– J. L

1. Mot absent des dictionnaires, mais toutefois cité dans celui des synonymes chez Le Robert (merci Robert). Comme tant d’autres absents, ce mot me plait particulièrement.

Avant-Propos

Ma modestie dût-elle en souffrir, je dois avouer posséder un point commun avec certaines célébrités telles que Van Gogh, Vlaminck, le Douanier Rousseau, Jean Giono, Thomas Edison pour ne citer qu’eux. Comme elles, je me suis instruit par moi-même, avec plus ou moins de réussite. Les dictionnaires nous qualifient d’autodidactes. Dans la musique mon domaine, ils sont légion. Django Reinhardt a inventé son propre système d’accords pour la guitare. C’est en observant les autres musiciens – Fats Waller ou le talentueux Art Tatum – que Errol Garner a créé son propre style lequel ne répond à aucun critère musical académique, et aujourd’hui encore, laisse pantois tous les puristes de l’harmonie. Cette liberté d’apprendre sans contrainte, de découvrir soi-même, jour après jour, le pourquoi et le comment des choses, c’est ce que j’ai fait en essayant d’écrire ce livre. Il est vrai qu’il est plus facile de faire de la musique sans en avoir étudié les bases, que d’écrire sans se soumettre aux exigences de la syntaxe et de la grammaire.

Je veux remercier ici mon fidèle ami et complice l’écrivain poète Georges Colombe, pour lequel j’ai accroché quelques notes sur quelques-unes de ses poésies. Elles brûlaient d’envie de devenir des chansons. Les conseils de Georges ont souvent contribué à l’élaboration de ce livre.

– Jacques Lévêque

Chapitre I

J’arrive…

Chantait Brel

Au petit matin du 28 septembre 1934, un pâle soleil tente timidement d’éclairer le ciel de Paris. Pour les premiers parisiens qui se hâtent vers le métro, il est encore trop tôt pour présager du temps que cette journée d’automne débutante leur réserve. D’ailleurs, les inquiétudes météorologiques ne sont pas de mise aujourd’hui. La crise sociale et ses conséquences économiques qui perdurent depuis trois ans préoccupent bien davantage le quotidien de tous les Français. Le chômage a décuplé depuis 1931. Les salaires sont revus à la baisse. « La vie chère » est le sujet d’amertume avoué du Président Gaston Doumergue. Il en a cependant beaucoup d’autres. Toute la classe politique française est éclaboussée par de nombreux scandales financiers, plus sordides les uns que les autres et celui du Crédit Municipale de Bayonne n’est pas le moindre. Il vient d’entraîner la chute du ministère Chautemps. Le réveil de l’extrême droite, les sanglantes émeutes de février et le mystérieux décès du conseiller Prince, magistrat lié à la toute récente et peu reluisante « affaire Stavisky » sont autant de sujets d’inquiétude et de mal vivre pour une population désenchantée et méfiante.

C’est ce matin-là que ma mère choisit, pour annoncer à mon père paniqué, que les premières douleurs qu’elle ressent sont, indubitablement, les prémices de ma très prochaine apparition dans ce monde de misère.

Le modeste logement que Marcel et Eugénie partagent est niché sous les toits d’un immeuble vieillot du quartier des Halles. Dans le confort élémentaire qu’offre cette maison, aucun ascenseur n’a été prévu. C’est donc quatre à quatre que mon père dévale les six étages et se poste au coin des rues Étienne Marcel et Montorgueil pour tenter d’arrêter le premier taxi qui aurait le bon sens d’emprunter l’une de celle-ci à cet instant-là. Le temps d’expliquer au chauffeur l’urgence de la situation, de remonter les six étages à la vitesse « grand V », voici Marcel entourant sa femme de mille précautions pour l’aider à descendre ces satanées volées de marches et prendre place dans la voiture.

Chauffeur, à la clinique Cognac Jay dans le quinzième arrondissement !

Durant tout le parcours, ma mère maudit les pavés, les rails de l’ancien tramway et la conduite brutale du chauffeur qui n’a aucune envie que « l’heureux événement » se produise dans sa voiture. Eugénie, en bonne fille de Haute Corse dont les origines ne se renient jamais, ne cesse d’implorer le ciel, Santa Madonna, pour qu’il la délivre au plus vite de mon encombrante présence.

La clinique, nous y sommes. Prise en charge immédiate de la future maman. Tout est prêt, sauf moi ! Je dois me complaire dans ce cocon où, pendant des mois, j’ai pris mes petites habitudes.

Ce n’est qu’à seize heures trente que je me décide à soulager ma mère de mes trois kilos quatre cent et d’entrer dans la vie en poussant, d’une voix de castrat, ma première chanson.

L’histoire ne gardera de cette journée que la venue au monde, à quelques pas de là d’une magnifique fillette prénommée « Brigitte » qui restera « BB » en devenant la célèbre et ensorcelante vedette de cinéma, connue du monde entier. Bonjour, Brigitte Bardot et merci de m’avoir attendu. Nous avons tous les deux un bon bout de chemin à faire, mais déjà, quelque chose me dit que nous ne prendrons pas le même train.

Chapitre II

Il suffit de passer le pont…

Chantait Brassens

C’est bien vrai ! La rive gauche de la Seine dégage une atmosphère à nulle autre pareille. À peine ai-je franchi le Pont Neuf en laissant derrière moi le monde ordinaire fait de riches et de pauvres dans lequel ma mère et moi nous vivons, qu’une étrange impression m’enveloppe. J’éprouve la même sensation de liberté que celle ressentie quand s’ouvrirent les portes des Orphelins d’Auteuil, lorsque je quittais la pension dans laquelle m’avait placé ma mère.

La deuxième guerre mondiale vient de se terminer. La société a réglé ses comptes avec ceux qui n’avaient pas choisi le bon camp. La France va tenter de se refaire une place dans le monde. Pour ce faire, la jeunesse parisienne a choisi l’originalité et opte pour la tendance philosophique que prônent Sartre, Camus et Simone de Beauvoir au cœur du Quartier Latin. Là, l’existentialisme s’en donne à cœur joie. Sans oublier les farfelus utopistes tels que Ferdinand Lope, assisté de ses « Lopettes ». Il était le perpétuel candidat aux législatives. Debout sur une table de la terrasse du Dupont Latin, il haranguait la foule et proposait dans son programme politique de prolonger le boulevard Saint Michel jusqu’à la mer.

En traversant le boulevard Saint Germain, je passe devant « La Pergola », haut lieu de la culture de l’Absurde. J’ai souvent la tentation d’entrer dans ce café. De l’extérieur, je peux apercevoir la faune qui s’y presse et une forte curiosité me pousse à me mêler à cette jungle. Pourtant, une fois encore, je continue mon chemin, et par les rues du Four et Mabillon, j’arrive rue Saint Sulpice. C’est là que demeure ma tante. Elle y est gardienne d’immeuble. Comme elle est un peu fâchée avec ma mère, je profite de mon jeudi de liberté pour lui rendre visite pendant que ma mère est au travail. Cette tante est une femme extraordinaire. D’esprit très moderne, toujours de bon conseil, elle est toutefois intransigeante quant à ma tenue. Je la revois encore, me refusant l’entrée de sa loge parce que mes chaussures ne sont pas parfaitement cirées.

Tout l’après-midi je me gave d’excellentes pâtisseries qu’elle me confectionne avec amour. Puis, par le même chemin, je retourne aux Halles et rentre à la maison.

Mon enfance s’écoule ainsi, jusqu’au triste jour où meurt ma mère. Malgré mon grand chagrin, j’ai alors la certitude que la vie s’ouvre devant moi.

Chapitre III

Merci à toi…

Toi, l’étranger

À minuit, je sors de La Pergola. Sans but, je longe les murs de la rue du Four. Une petite pluie fine et persistante trempe mes vêtements miteux… En vain, je remonte le col de ma veste. Cette saloperie de crachin me désespère. Rien, je n’ai plus rien ! Pas un centime ! Dégoûté, je traverse la rue de Rennes. Plongé dans un cafard monstre, je n’entends pas l’arrivée d’un taxi qui, pour m’éviter, exécute une belle embardée. Le chauffeur me déverse un tombereau d’insultes avant de reprendre sa route. Mes déambulations m’amènent à la place de la Croix Rouge, place sur laquelle un jour de 1985 s’élèvera Le Centaure de César. La monumentale sculpture sera érigée à l’endroit même où, cette nuit, je dégouline de chagrin et d’ennui. Je lève la tête pour implorer le ciel de faire cesser cette calamité et j’aperçois la plaque de la rue du Cherche-Midi. Je ne sais pas quel instinct me guide vers les quelques mètres qui me séparent du renfoncement où se blottit le bar « Le Fiacre », rendez-vous nocturne de tous les homos friqués de Paris. Chaque fois que, curieux, j’ai tenté d’y pénétrer, Louis, le sympathique patron des lieux m’en a gentiment dissuadé en me glissant quelques billets dans la main, me recommandant d’aller porter ailleurs mes misères et mes guenilles. J’hésite devant la porte, mais j’ai trop froid, j’ai trop rien, alors je rentre. Devant le spectacle qu’offre, aux yeux de Louis, le zombi trempé et grelottant de froid que je suis devenu :

– Entre ! Me dit-il. Viens te réchauffer !

Il m’installe au bar et me sert le plus chaud, le plus fort, le meilleur des grogs que je ne boirai jamais. En serrant mon verre je me réchauffe et savoure cet instant de bonheur. À cette heure tardive, les rares clients encore là font traîner leur ennui en attendant l’heure de la fermeture. L’alcool me rend euphorique. J’oublie ma débine et mon désespoir et tente de lier conversation avec mon plus proche voisin, un homme d’une trentaine d’années. Ce brave type semble surpris par mon attitude. En effet, alors que rien, tant ses gestes que dans ses propos ne justifie de ma part une quelconque agressivité, d’emblée je lui lance :

– Ne vous méprenez pas, cher Monsieur. Si je suis entré ici, c’est grâce à la gentillesse de Louis. Lui me connaît bien, vous non. Ne tentez rien, je ne suis pas de votre monde !

Sidéré par une telle hostilité, dans un réflexe que je prends pour un geste de dépit, mon interlocuteur me tourne le dos. Louis, a suivi la scène. Avec sa coutumière gentillesse, il me pose une main paternelle sur mon épaule, me glisse discrètement un billet et m’entraîne vers la sortie :

– Au revoir petit, bonne chance !

La porte s’est refermée et devant moi la rue, la nuit, le froid et la pluie. Aznavour n’a pas encore chanté les mérites de la « misère au soleil ». Un bref instant, je regrette mon agressivité envers le voisin de bar, mais voilà, ce n’est pas mon truc ! Amen.

La rue du Dragon, le boulevard Saint Germain, à droite, faisant face au Flore, La reine Blanche autre haut lieu fréquenté par les homos. Merci, j’ai donné ! Je pense au Bar Bac. Là, bien sûr, je ne détonnerai pas. Ouvert toute la nuit, ce bistrot accueille jusqu’au petit matin tout ce que le quartier compte de paumés ; de pseudo-existentialistes, de poivrots essayant de refaire le monde. Il y a de tout, pressé au comptoir ; journaleux en mal de copies, chauffeurs de taxi qui ne cessent de regretter la Grande Russie, filles de joie qui n’en ont plus. Tous à la pause picolette. Aux tables, quelques futurs grands artistes qui déjà ne peuvent se passer de bruits de foules et qui, dans cette cour des Miracles, rêvent d’une scène et d’un public tels ceux de l’actuel « Olympia ». Celui-ci n’est pour le moment qu’un cinéma, il ne redeviendra un music-hall qu’en mille neuf cent cinquante-quatre. Et tous les autres qui n’ont plus de rêve, qui se sont endormis, la joue dans le vin de leur verre renversé. M’y voici ! J’aperçois ma copine Luce, là-bas, au fond de la salle. C’est le coin des intellos en rupture de ban avec la société. Luce est attablée avec celui qui n’est pas encore célèbre mais qui se nomme déjà Léo Ferré. Je me dirige vers le comptoir et commande une boisson pour me réchauffer. La fatigue, le cafard m’envahissent et je me laisse glisser dans des cogitations couleur du temps. Comment en suis-je arrivé là, et pourquoi ? Je n’ai pas encore seize ans. J’en avais sept lorsque mourut mon père. Ma mère en partant le rejoindre récemment, a fait de moi un orphelin à part entière. C’est à ce moment-là que mon demi-frère a choisi pour me chasser, sans aucun égard et au seul prétexte de son soi-disant bon droit au logement que je partageais avec feu ma mère. La famille maternelle Corse a bien essayé de me récupérer. Mon envie de liberté était trop forte, je ne me rendais pas compte que je n’avais pas l’étoffe d’un aventurier. Je n’étais ni assez opportuniste ni assez roué pour me faire une place quelconque dans la jungle de ce microcosme qu’est Saint Germain des Prés. Ma foi ! J’y suis, j’y reste ! Le Bar Bac n’offrant pas le gîte, je le quitte.

Pour dormir, cette nuit, il ne me reste qu’une seule solution : la belle étoile ! Par un temps pareil, ça tourne à l’ironie ! Je n’ai pourtant qu’une seule alternative : que les quais de la Seine et les berges du Pont Royal. Je passe devant la Caisse des Dépôts et Consignations jouxtant la gare d’Orsay et traverse le quai Voltaire à la hauteur du N° 19.

J’ai un regard de dépit en laissant derrière moi l’Hôtel où Ingres, Delacroix et Corot eurent leurs florissants ateliers, où Baudelaire, Sibelius et Wagner écrivirent des pages immortelles. Je n’ai ni leurs talents, ni leurs moyens. Bonne nuit, Messieurs. Moi aussi j’ai mes rêves. Mais moi, je dors en face !

Décision prémonitoire ? C’est à cet endroit précis que, cinquante ans plus tard, le réalisateur Denis Amar tournera les scènes principales de son film « Hiver 54 », lequel retrace avec fidélité l’aventure hautement humanitaire et charitable d’un certain Henri Grouès dit l’Abbé Pierre.

Trempé, gelé, fini, je m’endors. Plongé dans mes rêves d’eldorado, je ne sens pas tout de suite une présence près de moi. Pourtant, on a touché mon épaule. Je me réveille en sursaut et me dresse devant un homme que je reconnais aussitôt. C’est celui à qui j’ai démontré mon fichu caractère, cette nuit même, au bar du Fiacre.

– N’ayez aucune crainte, me dit-il, je ne veux que vous aider !

Comment ce type est-il ici ?

– Mais vous m’avez suivi ? C’est pas vrai ?

– Oui, je vous ai suivi. Votre débine est touchante ! Je voulais me rendre compte jusqu’où elle vous mènerait. Vous touchez le fond, jeune homme ! Et moi, quoique vous puissiez en penser, c’est en tout bien tout honneur que je vous tends la main.

Pourquoi devrais-je lui faire confiance ? À mon âge et avec mes cinquante kilos tout mouillés – je devrais écrire : tout trempés – je suis sans aucun doute une proie facile pour le premier prédateur venu. Mais j’ai froid, j’ai faim et j’en ai marre ! Mon éternel entêtement à n’accepter que ce que je décide faiblit. Ce type a l’air sincère. Je finis donc par lui voter ma confiance. Pourquoi pas ?

J’ai dormi au chaud et au sec, j’ai mangé et bien mangé, j’ai pu me laver. Il m’a donné quelques fringues et un peu d’argent.

C’est en hommage à cet inconnu dont je ne me souviens aujourd’hui ni du nom ni à quoi il ressemblait que je retrace cet épisode de ma jeunesse. C’est grâce à lui, à son tact, sa générosité et son total désintéressement que, sans aucune contrepartie si ce n’est la promesse que je veillerai sur moi, j’ai pu émerger du cloaque dans lequel je me trouvais.

Merci à toi, l’inconnu de mes souvenirs.

Chapitre IV

La vie et les portes

« De La Pergola »

En entrant à « La Pergola », Ginette fait l’inventaire des clients installés au bar. Elle m’aperçoit :

– Salut André Jacques 2 ; t’as vu la gueule qu’ils ont ? Rien que des flics et des homos, quand je pense que les écrivains appellent ça des existentialistes !

Ginette est une belle fille, grande brune aux allures de gitanes. Elle a en partie raison, les flics mis à part, le reste de la clientèle est un beau ramassis de dépravés dépenaillés qui forme une véritable cour des miracles. Quelques filles débraillées et sales, en quête d’un peu de fric, d’un plat de spaghetti ou d’une chambre d’hôtel, négocient leurs charmes, toutes imbibées de vin ou de came, parfois les deux ! Ce n’est guère encourageant de voir ça ; à se demander s’il ne vaut pas mieux être homo.

Bien que ceux-ci non plus ne soient pas vernis, je parle des vrais, naturellement. Parmi cette faune d’invertis il y a au moins quatre-vingts pour cent de truqueurs, de faux éphèbes décolorés ondulant exagérément du croupion, pâles petits voyous évadés d’un quelconque centre de redressement ou tout simplement en rupture de foyer, prêt à toutes les bassesses pour subsister. Assurément, pas question de travailler : « ça fait ouvrier ! ». En marge de cette faune de prostitués chroniques, deux ou trois truands confirmés, vivant du trafic de cocaïne et surtout du kif, moins cher et plus facile à écouler dans les cigarettes.

Et enfin nous, les inclassables, isolés, genre mafia pauvre, solidaires au milieu de cette névrose ; Ginette, Jean, Yann, Loulou, Fernand, et les autres. Beaucoup d’autres dont le nom m’échappe ou que volontairement, j’oublie. L’eau a coulé sous les ponts et certains ont maintenant des situations enviables, ou du moins je leur souhaite. Ceux-là préfèrent certainement ne plus entendre parler du passé. Surprenante cette amnésie qui ne frappe heureusement que ceux qui prennent la « grosse tête ».

Après avoir recensé à sa manière la clientèle des années cinquante de « La Pergola », Ginette reprend :

– Dis donc. T’as pas l’air bien gai.

– Si, si, mais je serais encore plus guilleret si je pouvais dormir ce soir dans un lit ! J’en ai marre de roupiller sur cette table sous l’escalier. Note bien que je ne me plains pas de crever de faim, ça fait trois spaghetti que je me tape depuis ce matin ! Au deuxième, je n’avais déjà plus faim ! Mais, tu sais ce que c’est, mieux vaut tenir que courir !

– Te casse pas, à quatre heures je vais voir François…

– Et alors ?

– Alors ? Il a un appartement rue Dauphine et on peut sûrement s’arranger. Ça fait deux semaines que je pieute chez lui. Tu verras, François est très gentil, chez lui il n’y a qu’un lit mais il y a de la place par terre, il y a déjà plusieurs copains qui campent là-bas.

J’imagine que Ginette, elle, ne couche sûrement pas par terre !

Eustache, petit bonhomme affable, portant allègrement la cinquantaine et assurant la fonction de garçon de l’établissement s’approche :

– Qu’est-ce que je vous sers ?

– À part la main, rien. On est fauché…

– Ouais. Et bien, si vous êtes fauchés, faut pas rester là !

– Bon, bon, ne te fâche pas, donne-nous deux cafés, on se débrouillera plus tard pour payer.