9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es könnte nicht besser laufen für Tom Funke. Tom ist die deutsche Stimme des Hollywoodstars Bill Pratt, von dessen ersten Rollen an. Keiner spielt Helden mit dem gewissen Etwas besser als Pratt, und niemand synchronisiert Pratt besser als Funke, mit markant-warmem Timbre und ein wenig Restschärfe. Weil Toms Honorare entsprechend steigen, ist er ein bisschen übermütig geworden, hat eine neue Flamme, Birte; bald auch ein neues Haus, Potsdam, Havelblick, Hypothek. Und nun kommt Bill Pratt auch noch zur Premiere seines neuen Films nach Berlin und will Tom treffen. Eine Begegnung mit Folgen, denn schon am nächsten Morgen ist die Welt eine andere: Ein Skandal, wie ihn auch das skandalgewohnte Hollywood nicht jeden Tag erlebt, erschüttert den Filmstar. Tom weiß sofort, dass sein Schicksal damit verknüpft ist. Adieu, Havelblick. Adieu, Birte. Zurück auf Los. Tom muss handeln, und er handelt. Stefan Schwarz, der Meister des hintersinnigen Humors, schreibt über einen Mann, der einem anderen seine Stimme leiht und damit ungeahnt sein Leben aus der Hand gibt, ein Mann, der erst nur wie ein Held klingt, bevor er wirklich einer werden muss. Ein Roman über einen aberwitzigen Kollateralschaden in der modernen Empörungsgesellschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

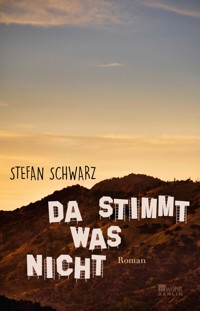

Stefan Schwarz

Da stimmt was nicht

Roman

Über dieses Buch

Es könnte nicht besser laufen für Tom Funke. Tom ist die deutsche Stimme des Hollywoodstars Bill Pratt, von dessen ersten Rollen an. Keiner spielt Helden mit dem gewissen Etwas besser als Pratt, und niemand synchronisiert Pratt besser als Funke, mit markant-warmem Timbre und ein wenig Restschärfe. Weil Toms Honorare entsprechend steigen, ist er ein bisschen übermütig geworden, hat eine neue Flamme, Birte; bald auch ein neues Haus, Potsdam, Havelblick, Hypothek. Und nun kommt Bill Pratt auch noch zur Premiere seines neuen Films nach Berlin und will Tom treffen. Eine Begegnung mit Folgen, denn schon am nächsten Morgen ist die Welt eine andere: Ein Skandal, wie ihn auch das skandalgewohnte Hollywood nicht jeden Tag erlebt, erschüttert den Filmstar. Tom weiß sofort, dass sein Schicksal damit verknüpft ist. Adieu, Havelblick. Adieu, Birte. Zurück auf Los. Tom muss handeln, und er handelt.

Stefan Schwarz, der Meister des hintersinnigen Humors, schreibt über einen Mann, der einem anderen seine Stimme leiht und damit ungeahnt sein Leben aus der Hand gibt, ein Mann, der erst nur wie ein Held klingt, bevor er wirklich einer werden muss. Ein Roman über einen aberwitzigen Kollateralschaden in der modernen Empörungsgesellschaft.

Vita

Stefan Schwarz, Jahrgang 1965, schreibt Kolumnen, Theaterstücke und für das Fernsehen, u.a. das Buch zur ARD-Serie «Sedwitz». Vor allem aber schreibt er Romane. Seine Lesungen genießen Kultstatus. 2012 erschien «Das wird ein bisschen wehtun», 2014 «Die Großrussin» und 2016 «Oberkante Unterlippe». Die Verfilmung seines Debüts «Hüftkreisen mit Nancy» (2010) wurde 2019 mit großem Erfolg im ZDF ausgestrahlt.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung zero-media.net, München

Coverabbildung Daniel Kieslinger Photo/mauritius images

ISBN 978-3-644-00614-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

And the voice said:

This is the hand, the hand that takes

Laurie Anderson, O Superman

Erstes Kapitel

Die Moderatorin hat diese vor Heiterkeit glucksende Stimme aller Morgenmoderatorinnen. Dazu blinkert sie in die Kamera, damit auch die emotional weniger trennscharfen Zuschauer gleich wissen, dass das eine lustige Meldung wird.

«Ein kurioser Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag. Gegen halb eins wurde die Feuerwehr zu einem Mann gerufen, der sich offenbar beim Versuch, ein in vier Meter Höhe angebrachtes Wahlplakat von einer Laterne zu entfernen, oben verhakt hatte und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Zuvor war der Mann auf ein unter der Laterne geparktes Auto gestiegen, um von dort aus hinaufklettern zu können. Gegen den Mann wird nun wegen Vandalismus und Sachbeschädigung ermittelt. Die Kosten des Feuerwehreinsatzes wird er wohl selbst tragen müssen.»

Ihr natürlich männlicher Co-Moderator, Marke Lümmel von der letzten Bank, wendet sich einen Halbsatz lang zu ihr, um dann wieder launig ins Objektiv zu blicken.

«Weiß man denn wenigstens, welche Partei ihn derart auf die Laterne gebracht hat?»

Die Moderatorin stupst ihn neckisch an und schaltet dann wieder ganz auf Botschaft um.

«Nein, und das dürften wir aus Gründen der Neutralität auch gar nicht verraten. Aber bleiben Sie bei uns, denn in unserem Programm bekommen Sie die ersten Hochrechnungen dieses Wahltages, ohne dass Sie irgendwo hochklettern müssen!»

Das ist frisch, das ist witzig. Mein Sohn aber steht neben der Couch, auf der ich sitze, und schüttelt fassungslos den Kopf. Dann sagt er den Satz, den er schon immer sagen wollte, aber nie die Gelegenheit dazu bekam:

«Was ist nur in dich gefahren, Vater?»

Er spricht es mit einer Erschütterung, die gar nicht zu seinem Alter passt. Als wäre er mein Vormund. Als hätte er mich aus dem Polizeigewahrsam geholt und eine Kaution hingeblättert. Dabei bin ich von selbst nach Hause gegangen, nachdem ich das Protokoll unterschrieben hatte. Mit einem Verband um das aufgeschrammte Handgelenk. Ich habe mein Portemonnaie und das wundersame Handy mit zersplittertem Display genommen, habe mich artig verabschiedet und bin zur Tür gegangen, die mir der Polizist an der Pforte per Summer öffnete.

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann mein Sohn aufhörte, mich «Papa» zu nennen, und anfing, «Vater» zu mir zu sagen. Er meinte das nie ironisch. Er wollte eine Differenz ausdrücken. Ich höre so etwas. Ich bin Profi. Ich höre den ganzen Tag Stimmen. Und zwar von Berufs wegen.

Ich bin Synchronsprecher.

Wenn mein Vater nachts eine Laterne hochgeklettert wäre, um ein Wahlplakat abzureißen, und dann von der Feuerwehr hätte gerettet werden müssen, hätte ich mich wahrscheinlich schlappgelacht. Und er auch. Mein Vater war jetzt nicht so der dionysische Typus, um es ganz vorsichtig zu sagen, aber er konnte durchaus lachen. Er lachte in sich hinein. Ein kleines, fast hustendes Lachen, das neben dem Lachen meiner Mutter völlig unterging. Wenn meine Mutter lachte, klang es wie das nächtliche Kollern eines tropischen Vogels. Sie lachte nach links und rechts, nach vorn, und wenn es nötig war, auch nach hinten. Sie lachte länger als mein Vater. Sie lachte so lange, bis sie sicher war, dass ihr Lachen alle Anwesenden erreicht hatte.

Und das tat sie nicht aus Eitelkeit. Sie war Musikpädagogin. Eine üppige Frau mit einem schmalen Mann. Was die beiden aneinander fanden, blieb mir als Kind völlig rätselhaft. Meine Mutter bedachte meinen Vater zeitlebens mit leichtem Spott, nannte ihn «mein Dosenkönig» oder «mein Streifenhörnchen» (wegen des lila Streifens auf seiner Uniform) und konnte ihn nicht liebkosen, ohne seinen Haarkranz zu irgendwelchen albernen Gebilden aufzuraufen. Keine Ahnung, warum sie ihn lächerlich machen musste, um ihn zu mögen. Mein Vater ließ sich das gefallen. Erst als sich meine eigene Ehe aufzulösen begann, verstand ich, dass meine Mutter einen gutmütigen, ungefährlichen Mann gesucht hatte, den sie lieben konnte, aber nicht musste. Mein Vater hingegen, glaube ich, wollte es einfach warm haben. Er hatte dürre Jahre gesehen und viel im Stroh geschlafen in der Nachkriegszeit. Es war ihm eine schlichte, dauerhafte Freude, dass ihm dann doch noch so viel Frau zuteilgeworden war. Meine Eltern lebten in diesem Nachkriegsglück, wo einfach jeder Tag toll ist, an dem man nicht auf dem Treck aus Ostpreußen oder Schlesien war und vor Tieffliegern in den Straßengraben springen musste. Meine Mutter unterrichtete Gesang und würde nie etwas anderes tun, und die Laufbahn meines Vaters war gemächlich und absehbar, sie ging von Beförderung zu Beförderung und fand dann irgendwann, er war in seinen Vierzigern, im Range eines Oberstleutnants sein Ende. Nichts in seinem Beruf verleitete zu Hoffnung und Ambition. Er versah seinen Dienst in der Zivilverteidigung: Bereitstellungsplanung für den Katastrophenfall. Konservenbrot und Dosen. Umgerechnet auf die Bevölkerung. Mein Vater war dafür zuständig, dass alle Bewohner seines Bezirks im Falle eines Atomkriegs Rotwurst-, Leberwurst- und Sülzfleischdosen für vier Wochen haben würden. Ein sinnvoller Beruf. Atomkrieg an sich ist schon schlimm, aber ohne Wurstkonserven praktisch nicht auszuhalten. Alle zwei Jahre wurden die Bestände des Bezirkes «gewälzt», wie das hieß, und angelegentlich dieser offiziellen Maßnahme nahm Vater eine Kiste voller Wurstdosen mit nach Hause. Das war sein Privileg, und mich machte es als Junge sehr stolz, dass wir nie Wurst beim Fleischer kauften.

Das war das Geheimnis der Ehe meiner Eltern: dass sich nie wirklich etwas änderte. Mein Vater war als Hauptmann der Zivilverteidigung nicht wesentlich ein anderer Mann denn als Oberstleutnant. Nur der Umfang der ihm obliegenden Dosenvorratshaltung änderte sich. Er wurde vom Kreisdosenkönig zum Bezirksdosenkönig. Das war’s. Meine Mutter musste nie damit rechnen, dass ein plötzlicher Karrieresprung andere, verstörende Seiten in ihm zum Vorschein brachte. Er war selber wie eine Dosenwurst. Sein Werdegang hatte sein Ich konserviert. Er wurde nie schlecht.

Ich schon.

Denn meine Karriere war sprunghaft, atemberaubend und fetzte mein braves Ich in Stücke.

Ende April 2011, ich weiß den Tag nicht mehr genau, betrat ich das Büro des allgewaltigen Deutschlandchefs der «Globe Pictures Alliance». Ich glaube, ich war der erste Synchronsprecher dieses Landes, der einen offiziellen Einzeltermin mit diesem Mann bekommen hatte. Bradley Gallagher, ein massiger Mann mit einem kantigen Schädel, auf dem sich dichtes grauschwarzes Haar mit reichlich Frisiercreme in zwei bedeutende Wellen scheitelte, war Anfang sechzig und hatte einen so gewaltigen Kehlsack unter dem Kinn, dass streitende Leguane ihn ohne weitere Diskussion als ihren Anführer akzeptiert hätten.

Gallagher mochte Synchronsprecher nicht sonderlich. Er hielt Synchronisation für eine deutsche Schrulle, wenn nicht sogar für einen Akt kulturellen Querulantentums. Es gab Gerüchte, er habe auf einer Party mal den Arm zum Hitlergruß hochgerissen und mit schnarrender Stimme gerufen, in «Deutschland» müssten alle Filme «eingedeutscht» werden, bevor das «deutsche Volk» sie anschaue. Gallaghers Position war klar: Die Deutschen sollten gefälligst lernen, sich Filme im Original anzuschauen, höchstens vielleicht mit Untertiteln für die ganz Unbeholfenen. In Skandinavien ginge das doch auch. «Globe Pictures Alliance» brachte jedes Jahr zwanzig Filme auf den deutschen Markt. Das Aufsprechen deutscher Stimmen kostete Gallagher so viel, dass sein Haus davon einen weiteren, wenn auch kleinen Film hätte machen können.

Gallagher blieb denn auch sitzen, als mir die Sekretärin die innen mit rotem Leder gepolsterte Tür öffnete, ein Zeichen, dass von hier nichts unbeabsichtigt nach draußen drang, und wies mehr oder weniger mürrisch auf einen der Stühle an dem schmalen Tisch, der verloren im Raum vor seiner antiken Mahagoni-Festung herumstand.

Er musterte mich und schnaufte erst mal. Ich war gefühlt nur halb so groß wie er, unrasiert (nicht aus Missachtung, aber in einem «unsichtbaren» Beruf wie dem des Synchronsprechers, der seine Tage in dunklen Studiokabinen verbringt, verliert man irgendwann den Sinn für Glattrasur und kommt sich mit Stoppeln ganz normal vor) und schlecht gekämmt, trug ein Sakko, dem man ansah, dass es schon beim Kauf nicht mehr ganz modern gewesen war und dass ich es in den vergangenen zehn Jahren nur etwa zwei Mal angezogen hatte. Ich saß mit zwischen meinen Schulterpolstern eingesunkenem Kopf, als erwartete ich einen Rüffel sondergleichen.

«Und Herr Funke … Sind Sie jetzt glücklich?», knurrte mich Gallagher an.

Ich fragte, warum und worüber ich glücklich sein solle.

«Tun Sie doch nicht so! Sie kennen doch die Zahlen!»

Ich verneinte. Ich wusste zwar, worum es ging, aber die exakten Zahlen mochte er mir bitte selber präsentieren.

Ungehalten langte er nach rechts, zog ein Blatt aus einer Mappe und las vor.

«2003: Die Legende von Erathea, 3,3 Millionen Zuschauer. 2004: Hurlyburly – Witches of Avalon, 2,2 Millionen Zuschauer. 2005: Eine Handvoll Haudegen, 4,7 Millionen Zuschauer. 2006: Die Königin der Savanne, 5,9 Millionen Zuschauer. 2007: Ein raffinierter Plan, 2,6 Millionen Zuschauer …»

Er hob den Blick vom Blatt und sah kurz zu mir, zum Zeichen, dass ich ihm nunmehr meine volle Aufmerksamkeit zukommen lassen möge.

«Und jetzt kommt’s: 2008: Schlacht der Giganten – nur noch 1,2 Millionen Zuschauer …»

Er hob die Stimme und sprach die letzten Zahlen sehr gedehnt.

«2009: Halo – Kampf um die letzte Sonne, lächerliche 0,7 Millionen Zuschauer …»

Dann legte er das Blatt beiseite und schnaufte ein weiteres Mal.

«Ich bin nicht blöd. Die Legende von Erathea und Schlacht der Giganten sind Filme, die überall auf der Welt umgerechnet nahezu dasselbe Einspielergebnis hatten. Nur in Deutschland nicht. 3,3 Millionen gegen 1,2 Millionen fünf Jahre später! Das hat schon was von Streik! Gut, kann einmal vorkommen. Zeiten und Geschmäcker ändern sich. Aber dann Halo! Immerhin einen Oscar für die Special Effects! 0,7 Millionen Zuschauer!»

«Was ist mit 2010? Was ist mit Blutige Wellen?», fragte ich ihn, obwohl ich die Antwort kannte.

«2,5 Millionen Zuschauer!», knurrte Gallagher, um dann unvermittelt aufzuspringen. «Geben Sie es zu, dass Sie hinter dieser Petition stecken!»

Ich schüttelte den Kopf.

«Es war Ihre Entscheidung, Herr Gallagher», sagte ich, obwohl alle in diesem Haus ihn nur als «Mister Gallagher» ansprachen, «mich nicht mehr als Synchronstimme von Bill Pratt zu besetzen. Das Publikum fand das offensichtlich nicht so toll.»

Gallagher wusste es genau: Nach Halo hatte es eine Online-Petition mit immerhin rund zehntausend Unterschriften gegeben, in der «Globe Pictures Alliance» aufgefordert wurde, weitere Experimente mit neuen Stimmen für Bill Pratt einzustellen und zur bewährten und vom Publikum geschätzten Synchronstimme zurückzukehren. Der Stimme von Tom Funke, also meiner.

«Ihr Deutschen seid alle verrückt. Wo hat es das jemals gegeben, dass Menschen Unterschriften sammeln für einen lausigen Synchronsprecher?»

Ich habe Bill Pratt mit nur kleinen Unterbrechungen seit 1996 gesprochen, als er noch Nebenrollen spielte. Zunächst waren es kleine Auftritte, in denen er als Rechtsanwalt, Arbeitgeber, Freund der Hauptfigur oder sonst wer zu sehen war.

Als ich ihn das erste Mal sprach, sagte er gerade mal einen Satz. Ich weiß ihn sogar noch. Bill Pratt spielte den Anwalt der Gegenseite, der im Gerichtssaal gerade seine Tasche packte und dem Angeklagten zurief: «Glückwunsch! Aber ohne Ihre Freundin wären Sie geliefert gewesen.» Später habe ich mir den Film noch einmal angesehen und fand, dass der Satz wie ein Wetterleuchten in einer sonst eher lauen Szene wirkte. Er hatte eine beiläufige Schärfe, die im Original fehlte.

Nach drei, vier Nebenrollen Bill Pratts war ich als seine deutsche Stimme eingeführt und wurde auch ohne größere Überlegungen gebucht, als er in Rückkehr nach Green River seine erste Hauptrolle spielte. Das war mein Glück. Bill Pratt wurde nicht über Nacht zum Star, sondern spielte sich langsam von Film zu Film in die erste Reihe. So bemerkte niemand in meiner Branche, dass mit ihm Geld zu verdienen war. Als er den Oscar für Königin der Savanne bekam, hatte ich ihn bereits in so vielen Filmen synchronisiert, dass es sonderbar gewesen wäre, plötzlich jemand anderen zu nehmen.

Aber dann gab es einen Punkt, an dem ich begriff, dass ich für Bill Pratt mehr war als ein einfacher Synchronsprecher. Ich begriff, dass ich Bill Pratt für die Zuschauer in einer Weise sprach, die ihn im deutschen Sprachraum überhaupt erst so großartig machte. Die Deutschen sind ein gebrochenes Volk, und sie wollen gebrochene Helden. Bill Pratt war von seiner Anlage eher ein Good Guy und Family Man, aber durch meine Stimme bekamen seine Rollen, erhielt er selbst eine Art unterschwellige Ironie und eine stählerne Kante, eingebettet in einen sonoren Bariton. Seine deutsche Stimme signalisierte jedem: Ich bin einer von den Guten, aber ich kann auch anders. Ganz anders. Und dieses Gut-Sein, aber auch Ganz-anders-Können ist der Markenkern der deutschen Seele.

Als ich das verstanden hatte, es war zwei Filme her, wollte ich mehr Geld. Man spricht nicht zehn Jahre einen durchsetzungsfähigen Typen, ohne dass es einen selbst verändert. Als ich Die Königin der Savanne zu Ende gesprochen hatte, war ich so eingenebelt von ungefähr vierzig Versionen seines dunklen Umweltzerstörungs- und Weltuntergang-Geraunes im Finale des Films, dass ich danach beim Gemüsetürken vor allen Leuten sagte: «Okay, ich nehme den letzten Brokkoli. Aber wenn wir alle es wollen, wird das nicht der letzte Brokkoli sein!» Unverständnis und Sorge um meine seelische Gesundheit begleiteten mich hinaus. Erst zwei, drei Stunden später war ich wieder auf Normalnull.

Es ist für einen Menschen ausgesprochen schwierig und gefährlich, mehr Geld für seine Arbeit zu verlangen. Sie können von Ihrem Arbeitgeber eine neue Kaffeemaschine oder weicheres Toilettenpapier fordern, aber den eigenen Marktwert plötzlich höher anzusetzen, als vom Chef selbst kalkuliert, ist die ultimative Kampfansage im Kapitalismus. Man zerreißt den Schleier der Sozialpartnerschaft, spielt nicht mehr mit, man löst, scheinbar ohne Not, die guten, reibungslosen Arbeitsbeziehungen auf. Man wirkt auf der Stelle anmaßend und undankbar. Auch für die Kollegen, die noch immer für das übliche Honorar arbeiteten und sich jetzt fragten, was man sich denn einbildet. Wenn sie es denn wissen. Ich fand mich sogar selber anmaßend und undankbar. Ein Teil meines Ichs flüsterte mir ständig ins Gewissen, dass viele Schauspieler und Sprecher froh wären, wenn sie nur die Hälfte meines Honorars bekämen. Aber ich hatte damals die Worte «Fünfzig Prozent mehr, oder ich mache es nicht mehr» gesprochen, und ich konnte sie nicht mehr zurückholen. Und natürlich ging es schief. Auf demütigende Weise.

Man müsse darüber nachdenken, hieß es. Doch niemand reagierte. Es kam kein Ja und kein Nein. Ich schlief zwei Wochen so gut wie gar nicht mehr, war gereizt und unausstehlich. Als ich schließlich im Synchronstudio anrief, um zu erfahren, was aus meiner Forderung geworden war, sagte mir eine Praktikantin am Telefon, die sich mühselig durch die Studiopläne geblättert hatte, dass Bill Pratt in seinem neuen Film Schlacht der Giganten von Bernd Kiesele gesprochen werden würde. Ich war einfach nicht mehr gebucht. Ich war draußen.

Ich polterte die arme junge Frau voll, dass Bernd Kiesele eine facettenlose Teddybärenstimme habe, dass er immer klinge, als wolle er sich gerade aufs Ohr legen, und wer denn der Trottel gewesen sei, der diesen Nachtwächter für einen dynamischen Helden wie Bill Pratt geordert habe. Aber sie entschuldigte sich nur dauernd und verwies auf ihre wirklich, wirklich untergeordnete Stellung. Irgendwann schmiss ich wütend auf.

Vor einem Jahr hatten sie mich zurückgeholt. Für Blutige Wellen, ein Drama um einen Weltumsegler, der in die Hände von Piraten gerät. Sie hatten mir die geforderten fünfzig Prozent mehr pro Take bezahlt und gedacht, alles wäre wieder beim Alten. Aber ich war nicht mehr derselbe. Drei Jahre hatte ich mich mit Naturdokumentationen über Wasser gehalten. Nicht dass ich Naturdokumentationen nicht mag, aber in diesem Format darf man nur alle zwanzig Sekunden etwas sagen, und das ist dann so etwas bedrückend Nüchternes wie: «Eine Wasseramsel!» Pause, Pause, Pause und noch mal Pause. «Wasseramseln sind hervorragende Taucher.» Pause, Pause, Pause, ganz lange Pause. «Sie ernähren sich von Mückenlarven und kleinen Krebstieren.» Dann eine Minute nur Bachrauschen und Vogelgezwitscher. Ich habe in diesen drei Jahren neben vielen anderen Geschöpfen bestimmt zwanzig Vogelarten vorgestellt, die sich von Mückenlarven und kleinen Krebstieren ernähren. Die Natur mag voller Wunder sein, aber was die Ernährung am Wasser lebender Singvögel betrifft, hält sie sich mit großen Überraschungen zurück. Wie auch immer, das Doku-Geschäft zahlte meine Miete, und ich hatte sogar das Gefühl, dass ich etwas mehr gebucht wurde als andere. Hier und da sagte mir sogar ein Regisseur, dass ich eine unverwechselbare Stimme hätte, oder noch genauer, dass ich auf einer Frequenz spräche, die von keinem anderen besetzt wäre und die man deshalb immer noch höre, wenn alles voller Störgeräusche oder ein Raum voller Stimmengewirr sei.

Entscheidend aber war, dass ich mich, dem Hinweis eines Tontechnikers folgend, beim Casting um die neue Stimme der Tagesschau bewarb und – gewann. Es war sehr knapp, da man eigentlich eine Frau besetzen wollte, aber da gerade die weiblichen Jurymitglieder für mich plädierten, bekam ich den Job. Meine Stimme wäre glaubwürdig, aber noch unverbraucht.

Das richtete mein verletztes Ego nach und nach wieder auf. Und als der wieder von mir gesprochene Film Blutige Wellen ein guter Erfolg an der Kasse wurde, rief ich bei der Zentrale «Globe Pictures Alliance» an und sagte, dass ich einen Termin beim Chef wolle, und zwar beim Chef vom Ganzen.

Ich glaube nicht, dass meine erste, kleine Honorarforderung von damals bis auf den Tisch von Gallagher gelangt war. Wahrscheinlich entschied es ein untergeordneter Produzent, der ganz nebenbei zwischen Mittagessen und Vesperbrot einen Mitarbeiter bat, eine neue Stimme für Bill Pratt in der Synchronstimmen-Datei zu suchen. Dass ich jetzt, drei Jahre später, vor Gallaghers Mahagonischreibtisch saß, zeigte, dass die verheerenden Einspielergebnisse einen der zentralen Glaubenssätze dieses Mannes, ja vielleicht sogar eine Säule seines Geschäftsmodells bis ins Mark erschüttert hatten. Der Glaube an die individuelle Unerheblichkeit, an die komplette Austauschbarkeit von Synchronsprechern.

«Was wollen Sie?», fragte er.

Ich dachte an meine – verhältnismäßig bescheidene – Forderung von damals und mit welcher Gleichgültigkeit und Kälte man mich dafür aus dem Geschäft gekickt hatte. Wenn sie damals gehandelt und mir dreißig Prozent statt fünfzig angeboten hätte, wäre ich wahrscheinlich zufrieden gewesen. Allein schon ein Gespräch über meine Honorarforderungen hätte mich kooperativ gestimmt; und vielleicht wären am Ende nur zwanzig Prozent herausgekommen, und ich wär’s zufrieden gewesen. Aber das Management hatte getan, was Mächtige eben so tun, was alle Menschen tun, die nicht verstehen, dass Macht immer nur geliehen ist und nicht gegeben. Macht – diese große Robe, die an jedem kleinen Nagel hängen bleiben und zerreißen kann. Und heute war ich dieser kleine Nagel. Ein eisiger Verhandlungswille machte sich in mir breit.

«Eine Umsatzbeteiligung», erwiderte ich.

«Niemals! Sie sind wahnsinnig!», herrschte mich Gallagher an. «Sie sind ein Dienstleister! Ein gottverdammter kleiner Dienstleister, der dafür sorgt, dass die paar Leute in diesem Land, die immer noch nicht ausreichend Englisch können, mitkriegen, worum es in unseren Filmen geht! Ein sprechendes Werkzeug!»

«Eine Umsatzbeteiligung, oder Sie können Ihren Bill Pratt von mir aus von einem Übersetzungsautomaten sprechen lassen», sagte ich lauter und schärfer. Es klang fast schon ein bisschen wie aus einem Bill-Pratt-Film.

Ich sah Gallagher ins Gesicht, und in seinem Gesicht stand alles in den Startblöcken für ein viehisch gebrülltes «Raus hier! Raus aus meinem Büro!». Dass er dazu imstande war, daran ließ die Polsterung der Bürotür keinen Zweifel. Er hatte sich sogar schon etwas vorgebeugt und seine Hände auf den Tisch gestützt, aber genau das schien seinem Zorn jetzt die Spitze zu brechen, denn seine rechte Hand lag schwer auf dem Infoblatt mit den Kassenzahlen und drohte, es zu zerknittern. Und in diesem Handauflegen wanderten die miesen Zahlen meiner Vorgänger gleichsam durch seine Haut bis hoch in sein Gehirn.

«Null Komma zwei Prozent! Mehr kriegen Sie nicht! Nicht, solange ich hier das Sagen habe!»

«Null Komma drei!», erwiderte ich. Ausbeutung, dachte ich, ist eigentlich nur die Frechheit, einem Mitmenschen weniger zu geben, als man ihm geben würde, wenn er nicht so schnell ja gesagt hätte. Und es ist die Angst, die immer sofort ja sagt. Deswegen bemüht sich der Kapitalismus, immer allen diese existenzielle Angst einzujagen. Aber ich hatte keine Angst mehr. Ich war völlig kalt. Sie hatten mich umgebracht, und dann mussten sie mich wiederbeleben. Jetzt hatten sie einen im Geschäft, der von den Toten zurückgekehrt war. Mir konnte keiner mehr was.

Es sprach für Gallaghers wirtschaftliche Kompetenz, dass er es noch mit Null Komma zwei vier und Null Komma zwei sieben versuchte. Er wusste, was selbst die zweite Stelle hinter dem Komma bei solchen Umsätzen bedeutete. Aber dann knickte er ein. Es war halb eins. Gallagher hatte Hunger und wollte zu Tisch. Vielleicht wäre es um vierzehn Uhr anders ausgegangen.

Als ich das Büro des Filmbosses verließ, konnte ich meinen Erfolg kaum fassen. Vor vier Jahren hatte ich um eine kleine Erhöhung gebeten, und jetzt hatte ich nicht nur einen Nachschlag in der Schüssel, sondern meinen eigenen Löffel im großen Topf der Filmeinnahmen.

Ulrike sagte am Abend jenes Tages: «Ich freue mich für dich!»

Sie sprach mit warmer Stimme, aber es klang ein bisschen so, als bräuchte ich mich selbst nun nicht mehr weiter freuen, da sie es jetzt für mich täte. Ihr Freuen fiel allerdings um einiges kleiner aus als das meine. In den Anfangszeiten unserer Beziehung hatte sie sich noch entschuldigt, wenn ich sie vergebens mit irgendeiner Begeisterung anzustecken versuchte. Sie sei nicht so dieser Typ, der ausraste. Nachdem ich sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten nun doch schon viele Male vor Freude hatte ausrasten sehen, wusste ich, dass das nicht stimmte.

Ich saß Ulrike gegenüber am Abendbrottisch und hatte mir gerade begeistert einen Rollmopshappen in den Mund geschoben. Rollmops auf Roggenbrot. Knackig und herzhaft, eine Männerspeise. Ich hatte dazu Bier in großen Schlucken getrunken und erzählt, wie ich mit eigenen Händen den schnaubenden Bullen der amerikanischen Filmgesellschaft an den Hörnern niedergezwungen hatte. Alles war mir ein Fest an diesem Abend, aber Ulrike schien es wichtig, dass ich auf dem Boden blieb. Linus saß neben ihr wie seit Kinderzeiten, und ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass sie vieles am Tisch nur sagte, um Linus zu zeigen, was für ein großes Kind sein Vater noch immer war. Linus saß auch neben ihr, damit er gut sehen konnte, wie ich reagierte, wenn sie mich in meinem Überschwang dämpfte.

«Ich hab’s dir gesagt damals!», plauderte ich trotzdem munter weiter. «Ich hab dir gesagt, als sie mich abserviert haben: Das werden sie noch bereuen! Das hab ich gesagt!»

«Du hast viel gesagt damals!», korrigierte mich Ulrike sanft. «Du warst stellenweise auch sehr weinerlich und hast dich verflucht. Das muss man dazusagen. Der Wahrheit zuliebe.»

Es war die Wahrheit. Der Löffel Öl im überschäumenden Kochwasser. Ich hatte nicht erwartet, dass wir zusammen vor lauter Freude durch die Küche tanzen würden, aber ich hatte gehofft, dass Ulrike mir wenigstens an diesem Abend die freudehemmenden Wirkungen der ganzen Wahrheit ersparen würde.

«Natürlich habe mich gefürchtet», erklärte ich, schon etwas angefasst, «das war ja auch riesiger Schritt, so ein Unternehmen herauszufordern!» Linus sollte verstehen, dass es kein Problem darstellte, wenn ein Mann einmal himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt war.

Ulrike aber ließ mich mit so einem billigen Bekenntnis zu vollständiger Emotionalität nicht davonkommen.

«Ich kann mich jedenfalls noch gut erinnern, wie mir dein Vater nächtelang seine düsteren Visionen vorgepredigt hat, dass er nie wieder einen Job bekommt, dass er den Fehler seines Lebens begangen hat und so weiter. Du weißt ja, wie er ist», wandte sie sich an Linus.

Vorbei. Meine Feierlaune war vorbei. Ich aß das letzte Stück Rollmops, das nur noch irgendwie sauer und salzig schmeckte, kippte die Neige des Biers herunter und war fertig mit dem Abendbrot.

«Jedenfalls ist das schön für dich», lächelte sie mich jetzt im Genuss ihres kleinen Triumphes an, «und vielleicht klappt es dann ja doch mal mit unserem eigenen Haus.»

Ulrike saß da, in ihrem Gesicht eine freundliche, aber dann doch rätselhafte Erwartung. Vielleicht klappt es ja dann doch mal mit dem Haus, pah. So lange gewartet. Na klar. Immer wieder vertröstet. Wie lange ist das jetzt schon her, dass wir über ein eigenes Haus sprachen? Von ihrem Gehalt als Theaterpädagogin war es ja nicht zu finanzieren. Also war ich dran. Aber ich verdiente zu wenig. Ich hatte es bis heute nicht hingekriegt. Linus sah mich an, als hätte ich eine Art Eigenheim-Errichtungs-Dysfunktion, unter der die eheliche Zufriedenheit seiner Mutter nun schon lange litt. Plötzlich wusste ich, was mir Ulrikes Blick sagen wollte: ICH habe dir damals gesagt, du sollst mehr Geld fordern! Ich!

Das war mehr, als ich an diesem Abend ertrug. Ich stellte mein Geschirr in den Spüler und ging ins Wohnzimmer.

Am nächsten Tag hatte ich für den Hörbuchverlag einen weiteren Teil von Dostojewskis «Dämonen» einzulesen. Wunderbares Werk. Alle Figuren etwas auf der Kippe, aber um Haltung bemüht. Und Fassade sprechen kann ich. Ich liebe die alten Russen. Immer wenn sie Gefühle haben wollten, kam der Wahnsinn mit dazu. Ich empfinde da eine gewisse Seelenverwandtschaft. Der gestrige Tag hatte jedoch Spuren in meiner Stimme hinterlassen, der unglaubliche Erfolg wohl ebenso wie die Abkühlung am Abend. Ich machte mehrere Anläufe, um die Stimmung der vorangegangenen Aufnahmen zu treffen, aber es klang alles kalt und dünn. Also beschloss der Regisseur, erst mal Pause zu machen. Wir setzten uns mit dem TonIng in die abgewetzten Sessel im Vorraum und gossen uns Kaffee aus einer Kanne ein, die vor lauter braunem Kalk fast schon undurchsichtig geworden war. Männer waschen nicht ab, Männer spülen nur aus. Ich hab nix dagegen. Ich bin der Meinung, dass ein Tonstudio ein bisschen dreckig und unaufgeräumt sein muss, um eine gute Atmosphäre für das Sprechen zu haben. Man kann nicht von Straßenkot, knarrenden Dielen, damastbezogenen Canapés und bollernden Gusseisen-Öfen sprechen, wenn es hinter der Studioscheibe aussieht wie in einer Musterküchenausstellung. Die perfekte Atmosphäre wäre, wenn ich – wie früher als Kind – in einer von mir selbst gebauten «Bude» aus Tisch und Stuhl und Decken und Kissen vorlesen könnte. Im Schein einer Taschenlampe, auf dem Bauch liegend, mit einem gleichbleibend aufmerksamen Teddybär als Hörer. Technisch ginge das wahrscheinlich, nur mein Bauch ist heute ein anderer.

Wir saßen und redeten über die etwas zu großen Erwartungen, die alle vor ein paar Jahren an das Hörbuchgeschäft gehabt hatten, und wie das aufstrebende Seriengeschäft mit Netflix und Co. dann doch die Tonstudios wieder gerettet hatte – als es klingelte.

Roman Köllner kam. Köllner gehörte die Agentur Vox 21. Er war Agent. Mehr konnte man eigentlich nicht über ihn sagen. Ein Agent um des Agent-Seins willen. Er schien sich schon in der Oberstufe entschieden zu haben, so schnell wie möglich zwei Handys, ein Büro, eine Sekretärin, einen 7er BMW und eine Gelfrisur zu haben. Welche Art von Agentur, war ihm wahrscheinlich erst mal egal. Er war einer jener Menschen, von denen man nie sagen konnte, womit sie sich eigentlich im Detail beschäftigen. Angeblich vermittelte er Synchronsprecher an Synchronsprecherstudios. Oder er vermittelte Synchronsprecherstudios an Filmfirmen. Oder auch alles und umgekehrt. Entscheidend war wohl, dass er danach eine Provision einziehen konnte. Er hatte mich mal vor Jahren bei einer Premiere mit seiner Visitenkarte bestückt, was aber nichts zu sagen hatte, da er Visitenkarten ausreichte wie ein Losverkäufer.

«Einen wunderschönen Tag die Herren», sprach Köllner, der besten Zwirn trug, uns drei verlotterte Pullover-Gestalten an. «Wie gut, dass ich nicht die Aufzeichnung stören musste. Was gibt man denn heute?»

Er warf einen Blick auf den Manuskriptstapel, den der Regisseur vor sich liegen hatte.

«Ah, Dostojewski! Dazu braucht man nicht nur die richtige Stimme, dazu braucht man den richtigen Charakter. Ich sage nur: Stawrogin beim Duell. Wie er den Gegner mit seiner gelangweilten Todesverachtung zur Raserei bringt … das ist schon ein Stück.»

Wir drei starrten ihn ungläubig an. Die Schwarte hatte tausend Seiten und bot der raschen Erfassung einigen Widerstand. Das konnte er unmöglich gelesen haben. Und schon gar nicht konnte er es einfach so mal gelesen haben, um bei Bedarf passende Stellen an den Mann zu bringen. Köllner war an fünf Abenden in der Woche zu Arbeitsessen und Galaveranstaltungen außer Haus. Er wechselte in abartig kurzen Abständen seine Geliebten, die ihn für sein spendables Wesen während berauschender Urlaubstrips an Wochenenden schätzten. Niemals, auch nicht bei extremer Schlaflosigkeit, hatte der das gelesen. Das musste er vorbereitet haben.

«Kaffee?», fragte der Regisseur.

«Ich würde sagen, nein», antwortete Köllner mit Blick auf die versiffte Kanne, «aber wenn Sie wollen, nehme ich eine Probe mit und lasse es analysieren!»

Der TonIng lachte auf, und wir beiden anderen lachten mit dem kleinen Abstand, der die künstlerische von der wahren, also technischen Intelligenz trennt, schließlich auch.

«Apropos Todesverachtung!» Köllner hielt sich nicht weiter mit dem Applaus für sein geistreiches Intermezzo auf. «Ich hörte, Herr Funke, Sie haben gestern die Zentrale von ‹Globe Pictures› erschüttert. Das war nicht ungefährlich. Und ich frage mich, warum Sie in dieser Angelegenheit nicht die Expertise und die exzellenten Verbindungen eines Mannes gesucht haben, der die Spielregeln dieses Geschäftes kennt und für seine Mandanten zu nutzen weiß?»

Der Regisseur und der TonIng sahen mich voller Rätsel an.

«Ach, das!», wehrte ich bescheiden ab und erklärte den beiden, dass ich gestern ein Gespräch mit Gallagher, dem Chef von GPA, gehabt hätte. Wegen der nächsten Filme mit Bill Pratt und der fälligen Synchros und so.

«Ja, das macht Gallagher ja immer», höhnte Köllner, «Einzeltermine mit Synchronsprechern! Sein Terminkalender ist voll davon!»

Der Regisseur und der TonIng wollten jetzt auch mehr wissen.

«Gut», gab ich zu, «ich habe mehr Geld verlangt. Ich dachte, man kann ja mal fragen. Jetzt, wo sie mich zurückholen mussten als Stimme von Bill Pratt, weil die anderen Synchros an der Kinokasse abgekackt sind.»

«Und?», fragte der Regisseur.

«Wir haben uns auf etwas mehr Honorar geeinigt», sagte ich, als wäre es das Normalste der Welt, dass man sich auf mehr Honorar einigt.

Roman Köllner lachte herzlich. Er wisse nicht, was wir da besprochen hätten, aber er habe Gallagher zufällig gestern Abend getroffen, und der habe getobt, das sich so etwas nicht noch einmal wiederholen werde. Er werde jetzt grundsätzlich alle Stimmen von Anfang an doppelt besetzen und immer abwechseln lassen, damit sich beim Publikum erst gar keine Gewöhnungen bildeten und sich keiner für unersetzbar halten könne.

«Da hast du der Branche wohl einen Bärendienst erwiesen», meinte der Regisseur.

Ich stemmte mich aus dem Sessel und räusperte meine Stimme frei.

«Ich habe nichts gemacht, was nicht jeder andere auch hätte tun können.»

Ich hätte es feinfühliger formulieren sollen. Jetzt klang es, als wenn die beiden hier aus Feigheit arm waren. Zwei hochqualifizierte Freiberufler, die bei jedem «Mehr können wir Ihnen leider nicht bieten» sofort ja sagen mussten, weil den Job sonst ein anderer machte. Der TonIng und der Regisseur schwiegen säuerlich. Roman Köllner hingegen war erfreut und, wie man jetzt sagte, agil.

«Alle wollen billige Preise, nur nicht in der eigenen Branche», erklärte er in nicht unbeträchtlicher Herablassung gegenüber den beiden, «und der Sprechermarkt ist ein Supermarkt wie jeder andere. Da gibt es No-Name-Produkte und Markenware. Und Sie, mein lieber Herr Funke, haben sich gerade als Marke angemeldet. Ich finde das wunderbar und würde Sie gerne dabei begleiten.»

«Ich wüsste nicht, was ein Agent für mich tun kann, was ich nicht selber …»

«Natürlich wissen Sie das nicht. Woher auch? Lassen Sie mich Ihnen einmal zeigen, was ich für Sie tun kann, und dann können Sie sich immer noch gegen einen Agenten entscheiden, falls Sie so verrückt sind. Sind wir im Geschäft?»

«Ich unterschreibe nichts.»

Köllner kam auf mich zu und legte mir die Hand auf die Schulter.

«Das müssen Sie auch nicht. Ich gebe Ihnen eine Probe meines Könnens, und Sie genießen sie einfach.»

Mir war das irgendwie unangenehm und angenehm zugleich. Seine Zudringlichkeit schmeichelte mir, andererseits hatte ich eben noch mit den Kollegen in den ranzigen Sesseln gehockt, laue Bohnenbrühe getrunken und war einer von ihnen gewesen.

Ich murrte ein Danke und ein «in Ordnung» und bedeutete den anderen, dass wir jetzt wieder an die Arbeit gehen sollten. Die beiden erhoben sich und schlurften ins Studio.

«War das nötig?», zischte ich Köllner an, als die beiden aus dem Raum waren. «Warum kreuzen Sie hier auf und posaunen das alles herum? Sie hätten mich auch anrufen können, und wir hätten einen Termin vereinbart!»